12,99 €

Mehr erfahren.

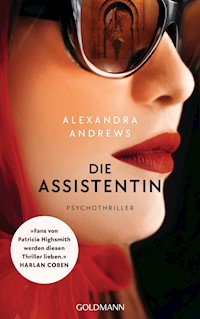

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Florence Darrow, angestellt bei einem großen New Yorker Verlag, würde alles darum geben, mit ihren eigenen Texten Erfolg zu haben. Als sie von der geheimnisumwitterten Bestsellerautorin Maud Dixon als Assistentin engagiert wird, scheint sie ihrem Traum ein großes Stück näher gekommen zu sein. Die eher schüchterne Florence bewundert die ebenso zielstrebige wie mondäne Frau, die ihre wahre Identität geheimhält. Florence darf die Krimiautorin sogar auf eine Recherchereise nach Marokko begleiten und betritt eine faszinierende, exotische Welt. Gemeinsam erkunden die beiden Frauen die Märkte von Marrakesch und speisen in exquisiten Restaurants. Bis zu jenem verhängnisvollen Abend, an dem Maud Dixon plötzlich verschwindet – und Florence einen teuflischen Plan fasst …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Buch

Florence Darrow, angestellt bei einem großen New Yorker Verlag, würde alles darum geben, mit ihren eigenen Texten Erfolg zu haben. Als sie von der geheimnisumwitterten Bestsellerautorin Maud Dixon als Assistentin engagiert wird, scheint sie ihrem Traum ein großes Stück näher gekommen zu sein. Die eher schüchterne Florence bewundert die ebenso zielstrebige wie mondäne Frau, die ihre wahre Identität geheim hält. Florence darf die Krimiautorin sogar auf eine Recherchereise nach Marokko begleiten und betritt eine faszinierende, exotische Welt. Gemeinsam erkunden die beiden Frauen die Märkte von Marrakesch und speisen in exquisiten Restaurants. Bis zu jenem verhängnisvollen Abend, an dem Maud Dixon plötzlich verschwindet – und Florence einen teuflischen Plan fasst …

Autorin

Alexandra Andrews ist eine amerikanische Journalistin, Lektorin und Werbetexterin. Sie lebt mit ihren Kindern und ihrem Mann in Brooklyn. »Die Assistentin« ist ihr erster Roman, ein zweiter ist in Vorbereitung.

ALEXANDRAANDREWS

DIEASSISTENTIN

Psychothriller

Aus dem Amerikanischen von Regina Rawlinson

Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Who is Maud Dixon?« bei Little, Brown and Company, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Aus folgenden Werken wird zitiert:

William Butler Yeats: »Das Starennest an meinem Fenster«, aus: Die Gedichte, hrsg. von Norbert Hummelt, übersetzt von Gerhart Falkner/Nora Matocza, München 2005.

Paul Bowles: So mag er fallen, übersetzt von Maria Wolff, neu durchgesehen von Pociao, München 2006.

Dylan Thomas: »Geh nicht als Gentleman in jene gute Nacht!«, aus: Englische und amerikanische Dichtung, Band 3, Von R. Browning bis Heaney, hrsg. von Horst Meller/Klaus Reichert, übersetzt von P. Marius, München 2000

Deutsche Erstveröffentlichung August 2022

Copyright © der Originalausgabe 2021 by Alexandra Andrews Beha

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022

by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Claudia Alt

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: Nilufer Barin / Trevillion Images; Dejan Ristovski / Stocksy Images; Andrius Remeikis / Arcangel

mb · Herstellung: ast

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN: 978-3-641-27306-4V001

www.goldmann-verlag.de

Für Chris

Das Herz, mit Phantasien genährt,

Ward über diesen Handel roh;

W. B. Yeats

»Das Starennest an meinem Fenster«

VORSPIEL

Semat, Marokko

»Madame Wiel-kocks?«

Ihr linkes Augenlid hob sich einen Spaltbreit, und warmes gelbes Licht flutete herein. Eine verschwommene Gestalt in Weiß kreuzte ihr Blickfeld. Sie machte das Auge wieder zu.

»Madame Wiel-kocks?«

Von irgendwoher ein schrilles Piepsen. Diesmal zwang sie sich, beide Augen zu öffnen. Sie lag in einem unbequemen Bett, das rechts und links von einem schmuddeligen Vorhang eingerahmt wurde.

»Madame Wiel-kocks?«

Mit einiger Mühe drehte sie den Kopf. Die Hände auf die Oberschenkel gestützt saß ein Mann, der eine Art Militäruniform trug, neben dem Bett und beobachtete sie gespannt. Seine rundlichen Züge erinnerten an die einer Babypuppe. Er machte ein ernstes Gesicht.

»Madame Wiel-kocks«, wiederholte er noch einmal.

»Helen?«, sagte sie mit brüchiger Stimme.

»Helen.« Er nickte. »Sie wissen, wo Sie sind?«

Sie blickte sich um. »Im Krankenhaus?«

»Richtig. Sie hatten einen großen Abend.«

»Einen großen Abend?«

»Einen ganz großen Abend.«

Ihr entfuhr ein leises Lachen. Sichtlich verärgert runzelte der Mann die Stirn. Raschelnd glitt der linke Vorhang zurück, und eine Frau mit weißem Kopftuch und im weißen Kittel kam herein. Eine Krankenschwester? Sie beugte sich über das Bett. Freundlich lächelnd sagte sie ein paar Worte in einer fremden Sprache und strich die dünne Decke glatt.

Danach wandte sie sich, um einiges schärfer im Ton, an den Mann neben dem Bett. Der stand auf und hob begütigend die Hände. Mit kaltem Blick schob er den Vorhang beiseite und verschwand.

Bevor die junge Frau die Krankenschwester etwas fragen konnte, war auch sie bereits wieder hinausgegangen, und das heisere »Warten Sie!«, das sie ihr hinterherschickte, verhallte ungehört – oder unbeachtet.

Sie war allein.

Ihr Blick blieb an der Zimmerdecke hängen, die mit braunen Wasserflecken übersät war. Als sie versuchte, sich aufzusetzen, sah sie, dass ihr linkes Handgelenk eingegipst war. Erst jetzt merkte sie auch, dass sie Schmerzen hatte. Und zwar am ganzen Körper.

Sie warf einen Blick auf den leeren Stuhl, auf dem der Uniformierte gesessen hatte. Er hatte sie Madame Wiel-kocks genannt. Ihm schien das wichtig zu sein, aber sie konnte nichts Sinnvolles damit anfangen. Sie machte die Augen wieder zu.

Einige Minuten – oder Stunden – später öffnete sich erneut der Vorhang. Die Krankenschwester war zurück, diesmal in Begleitung eines anderen männlichen Besuchers.

»Madame Wilcox«, sagte er. »Ich freue mich, dass Sie wach sind.« Er hatte eine sehr präzise Aussprache, die einzelnen Silben scharf voneinander abgesetzt. »Ich heiße Dr. Tazi, ich hatte gestern Abend Dienst, als Sie mit zwei gebrochenen Rippen, einem gebrochenen Handgelenk und Hämatomen im Gesicht und am Körper eingeliefert wurden. Offenbar waren Sie in einen Autounfall verwickelt. Verletzungen wie Ihre werden häufig durch einen Airbag hervorgerufen. Sie haben noch Glück gehabt, dass sie nicht schlimmer ausgefallen sind.«

Wie aufs Stichwort reichte ihr die Krankenschwester einen Pappbecher und eine backenzahngroße Tablette.

»Hydrocodon. Gegen die Schmerzen«, erklärte der Arzt. »Ich schaue heute Nachmittag noch einmal nach Ihnen, aber momentan wüsste ich keinen Grund, warum wir Sie länger als bis morgen dabehalten sollten. So lange sollten Sie sich ausruhen, Madame Wilcox.« Damit verabschiedete er sich und ging, die Schwester im Schlepptau.

Madame Wilcox. Stumm sprach sie den Namen mit den Lippen nach. Helen.

Dann kam der Schlaf, und es wurde dunkel um sie.

ERSTER TEIL

EINS

Die beiden jungen Frauen stiegen die schmale Treppe in den ersten Stock hinauf, dem fröhlichen Lachen und der Musik entgegen. Florence Darrow strich mit den Fingern über die blutrote Wand.

»Es hat schon was Perverses, ausgerechnet hier eine Verlagsparty zu schmeißen«, sagte sie.

Die Weihnachtsfeier von Forrester Books, wo sie als Lektoratsassistentinnen arbeiteten, fand wie in jedem Jahr in der Library statt, einer schummrigen Bar mit dem Designkonzept »Literarischer Kitsch«.

»Als würde man in Disney World einen UN-Gipfel veranstalten.«

»Stimmt«, sagte Lucy Gund kläglich. Ihr war beim Treppensteigen das Kleid zu einem unschönen Wulst hochgerutscht.

Oben angekommen, verschafften sie sich zunächst einen Überblick. Obwohl die Party erst vor einer halben Stunde angefangen hatte, lag bereits ein dichter Lärmteppich über den Feiernden. Fast hundert Gäste – einige Kollegen und viele Nicht-Kollegen – standen in kleinen Grüppchen beisammen. Florence, die keinesfalls zu früh hatte auflaufen wollen, wünschte sich jetzt, zeitig genug eingetrudelt zu sein, um sich ein strategisch günstiges Eckchen zu sichern. Die beiden Frauen ließen den Blick durch den Raum wandern, aber vergeblich. Keine ansprechbaren oder auch nur halbwegs interessierten Gesichter.

»Wollen wir was trinken?«, fragte Florence. Lucy nickte.

Seit sie vor fast zwei Jahren gleichzeitig bei Forrester angefangen hatten, klebte sie an Florence wie eine Klette.

Dabei gehörte sie theoretisch genau zu der Sorte Freundin, die Florence sich von ihrem neuen Leben in New York versprochen hatte. Lucy war im Windschatten der Universität Amherst aufgewachsen, wo ihre Eltern Anglistik unterrichteten. Ihr Vater hatte die maßgebliche Biografie Nathaniel Hawthornes verfasst. Das erste Thanksgiving-Fest nach ihrem Umzug hatte Florence als Gast bei den Gunds verbracht, in einer mit Büchern vollgestopften alten Villa ganz in der Nähe des Geburtshauses von Emily Dickinson. In einem solchen intellektuellen Idyll, dem völligen Gegenteil der engen Wohnung ihrer Mutter in Port Orange, wäre Florence selbst gern aufgewachsen.

Praktisch allerdings mangelte es Lucy komplett an dem Selbstbewusstsein und der Kultiviertheit, die für Florence mit dem Elternhaus der Freundin einhergingen. Sie war so schüchtern, dass es wehtat. Vermutlich hatte die Mutter ihr geraten, sich in New York eine einzige richtig gute Freundin zuzulegen, dann käme sie in der großen Stadt nicht unter die Räder. Folglich hatte sie sich an Florence gehängt, den ersten Menschen, den sie bei Forrester kennenlernte.

Daran, dass sie im Verlag noch immer keinen nennenswerten Anschluss gefunden hatten, war zum einen Lucy schuld, die in dieser Hinsicht keinerlei Anstrengungen unternahm, und zum anderen Florence, die kein Glück dabei hatte. Nachdem sie inzwischen ihre alten Kontakte nach Florida abgebrochen hatte, da ihr die Vergangenheit wie ein brandiger Körperteil vorkam, der für das große Ganze geopfert werden musste, war Lucy faktisch ihre einzige Freundin.

Vorbei an einem langen Tisch mit Weintrauben und Käse, schlängelten sie sich bis zu einer imposanten Mahagonitheke durch die Menge. Der Barmann, der eine schwarze Satinweste trug, lächelte haarscharf über ihre Köpfe hinweg. Offenbar brachten sie nicht die Voraussetzungen mit, die ihnen seine ungeteilte Aufmerksamkeit beschert hätten. Lucy war es gewöhnt, übersehen zu werden, und es schien sie auch nicht zu stören, im Gegenteil. Florence dagegen hatte gerade genug Erfolg bei Männern, um enttäuscht zu sein, wenn ihr Charme nicht verfing.

Obwohl Florence nicht unattraktiv war, stach an ihr als Erstes ihre Blässe ins Auge, beinahe so, als wäre sie nicht im sonnigen Florida aufgewachsen, sondern in einem unterirdischen Bunker. Sie nahm dieses Merkmal als willkommenen Beweis dafür, dass sie am falschen Ort geboren worden war. Sie errötete beim leisesten Anlass, ob aus Schüchternheit oder Leidenschaft, ließ sich nicht leicht unterscheiden, so als hätte sich ihr Schöpfer nicht zwischen Unschuld und Verderbtheit entscheiden können. Es war eine Besonderheit, die manche Männer als hinreißend, andere aber auch als abschreckend empfanden. Sie hatte dunkle, fast schwarze Augen und blonde Locken, die ihr wie die Schlangen der Medusa vom Kopf abstanden. Obwohl ihre Mutter im Laufe der Jahre Hunderte von Dollar für Gels, Sprays und Styling Creams ausgegeben hatte, schaffte Florence es bis heute nicht, ihre Haare zu bändigen.

»Was darf’s denn sein, Ladys?«, fragte der Barmann mit routinierter Lässigkeit. Das Licht brach sich an den gefärbten Spitzen seiner Stachelfrisur. Florence malte sich aus, dass sie eine nach der anderen abbrach wie gefrorene Grashalme.

Lucy deutete auf ein Werbeposter für einen Spezialcocktail. »Ich glaube, ich nehme den Dewar’s Decimal System.«

Florence bestellte ein Glas Rotwein.

»Ich hätte Cabernet oder Pinot da.«

»Egal«, antwortete sie in möglichst coolem Ton. Sie hatte von Wein keine Ahnung.

Mit den Gläsern in der Hand machten sie sich auf die Suche nach einem Menschenknäuel mit ausgefransten Rändern, an das man unauffällig andocken konnte. Ihre Wahl fiel auf den Tisch mit dem Essen, der vom Verlagsnachwuchs umlagert wurde, wo sich die Lektorin Amanda Lincoln gerade ein hitziges Wortgefecht mit einem hochgewachsenen, schlaksigen Typen im beigen Cordanzug lieferte.

»Nie im Leben, du misogyner Pisser«, sagte Amanda.

Gretchen, eine Assistentin, die den Schreibtisch gegenüber dem von Florence hatte, drehte sich zu ihnen um. »Fritz behauptet steif und fest, er wüsste, dass Maud Dixon ein Mann ist.«

»Nein«, hauchte Lucy. Sie schlug sich die Hand vor den Mund.

Unter dem Pseudonym Maud Dixon war vor zwei Jahren Mississippi Foxtrott erschienen, ein sensationell erfolgreiches literarisches Debüt. Der Roman handelte von den Mädchen Maud und Ruby, zwei Teenagern, die sich nichts sehnlicher wünschen, als der Enge ihrer Heimatstadt Collyer Springs in Mississippi zu entfliehen. Doch all ihre Pläne schlagen fehl. Sie scheitern an ihrem jugendlichen Alter, ihrem Geschlecht, ihrer Armut und der kalten Gleichgültigkeit ihrer Eltern. Es kommt zur Katastrophe. Maud tötet einen Handelsvertreter, der auf der Durchreise nach Memphis ist, weil er den fatalen Fehler begeht, sich an die sechzehnjährige Ruby heranzumachen.

Letzten Endes befreit der Mord beide Mädchen aus dem Klammergriff ihrer Heimatstadt. Die eine landet im Gefängnis, die andere mit einem Stipendium an der University of Mississippi.

Obwohl die Kritik die klare, unsentimentale Sprache und die ungewöhnliche Perspektive in den höchsten Tönen lobte und obwohl die literarische Welt aufmerkte, gingen die Verkaufszahlen erst richtig durch die Decke, nachdem eine Hollywood-Schauspielerin den Roman in ihrem Buchclub vorgestellt hatte. War es Glück? War es nur Zufall? Auf jeden Fall kam das Buch, in dem sich Empörung und Wut perfekt bündelten, auf dem Höhepunkt der #MeToo-Bewegung heraus. Was auch immer genau in der Nacht passierte, als Maud Dixon den ekligen geilen Bock hinter der Driftwood Tavern erstach, man konnte ihr die Tat nicht verübeln.

Der Roman, der sich allein in den USA mehr als drei Millionen Mal verkauft hatte, wurde gerade als mehrteilige Miniserie fürs Fernsehen verfilmt. Seltsamerweise war und blieb die Autorin Maud Dixon die große Unbekannte. Sie gab keine Interviews, ging nicht auf Lesereisen, verzichtete komplett auf jegliche Publicity. Das Buch enthielt nicht einmal eine Danksagung.

Der Verlag – ein Konkurrent von Forrester – räumte ein, dass »Maud Dixon« ein Pseudonym war, und betonte, dass die Person, die dahintersteckte, ihre Anonymität gewahrt wissen wollte. Was prompt dazu führte, dass die wildesten Spekulationen um ihre Identität ins Kraut schossen. »Wer ist Maud Dixon?«, lautete die Frage, die in unzähligen Zeitschriftenartikeln, Onlineforen und bei jedem Lektoratslunch gewälzt wurde.

Zwei nachweislich in den USA existierende Maud Dixons wurden ausfindig gemacht und verworfen. Die eine lebte in einem Altersheim in Chicago und konnte sich nicht einmal mehr an die Namen ihrer eigenen Kinder erinnern, die andere war eine Zahnarzthelferin aus einer beschaulichen Kleinstadt auf Long Island, die noch nie in ihrem Leben irgendwelche schriftstellerischen Talente oder Neigungen an den Tag gelegt hatte.

Weil Autorin und Erzählerin den gleichen Vornamen hatten, hielten viele Menschen die Geschichte für autobiografisch. Amateurdetektive gruben Verbrechen aus, die Gemeinsamkeiten mit dem Mord im Buch besaßen, konnten aber in keinem Fall eine eindeutige Übereinstimmung beweisen. Außerdem wurden im Staat Mississippi die Einträge jugendlicher Täter ins Strafregister mit Vollendung des zwanzigsten Lebensjahrs gelöscht. Und die Stadt Collyer Springs gab es sowieso nicht. Alle Nachforschungen endeten in einer Sackgasse.

Im Allgemeinen rümpfte Florence über Bücher, die ihren Erfolg der dramatischen Handlung verdankten, die Nase. In ihren Augen war ein Mord billige Effekthascherei. Aber Mississippi Foxtrott hatte sie positiv überrascht. Die Tötung war kein billiger Trick, um die Spannung zu erhöhen, sondern der Dreh- und Angelpunkt des Romans, der das schicksalhaft Unausweichliche der Tragödie spürbar machte und einen mit der Mörderin mitfiebern ließ, bis hin zum genüsslichen Zustechen.

Florence konnte die Stelle auswendig zitieren:

Nichts hielt die Klinge auf. Spielend leicht fuhr sie in Franks warmen, weibisch weichen Leib, ein tödlicher Fremdkörper. Maud stach ein zweites Mal zu. Diesmal traf sie mit solcher Wucht auf eine Rippe, dass der Messergriff wie wild vibrierte. Ihre Hand rutschte ab und klatschte auf das wabbelnde bleiche Fleisch, mit Blut übergossen, die harten, drahtigen Haare feucht und verklebt, glatt anliegend, wie die eines Neugeborenen.

Was für eine einzigartige Stimme, so scharf und kalt, fast brutal. Florence scherte es wenig, ob es sich bei Maud Dixon um einen Mann oder eine Frau handelte. Der Mensch war ein Außenseiter, genau wie sie selbst. Das stand für sie fest.

»Was regst du dich deswegen so auf?«, fragte Fritz. »Mensch, Amanda, ich behaupte doch gar nicht, dass Frauen nicht schreiben können. Ich sage ja nur, dass Maud Dixon ein Mann ist.«

Amanda kniff sich in die Nasenwurzel und holte tief Luft. »Warum ich mich so aufrege? Weil Maud Dixon den Bestseller des Jahres gelandet hat und für den National Book Award nominiert war. Aber natürlich kann das Buch nur dann als ›großer‹ Roman gelten, wenn es von einem Mann ist. Von einer Frau geschrieben, wäre es bloß niedere Kaffeekränzchenliteratur. Verflucht noch mal, ihr könnt euch nicht erst die Rosinen aus dem Kuchen picken und uns dann auch noch die Krümel klauen.«

Florence meldete sich zu Wort. »Die meisten Bücher in dem Jahr hat ja eigentlich James Patterson verkauft, auch wenn Mississippi Foxtrott der größte Bestseller war.« Wie auf Kommando drehte sich die gesamte Gruppe zu ihr um. »Glaube ich zumindest«, ruderte sie zurück, obwohl sie es genau wusste. Sie hätte sich ohrfeigen mögen.

»Herzlichen Dank, Florence. Schon wieder ein Krümel weniger.«

»Es geht doch nicht um eine Punktetabelle, Amanda«, sagte Fritz. »Meine Freundin – eine Frau, ja? – arbeitet bei Frost/Bollen, und sie schwört, dass Maud Dixon ein Mann ist. Auch wenn das Buch selbstverständlich von einer Frau sein könnte – was es aber nun mal nicht ist. Tut mir leid.« Er zuckte entschuldigend mit den Schultern. Frost/Bollen war die Agentur, die Maud Dixon vertrat.

»Also, raus damit. Wer ist der Kerl?«, fuhr Amanda ihn an. »Wie heißt er?«

Damit war Fritz überfragt. »Keine Ahnung. Sie hat bloß mitgekriegt, dass jemand von Maud Dixon als von einem Mann gesprochen hat.«

Amanda schäumte. »Was für ein ausgemachter Bullshit. Der Kerl muss erst noch gebacken werden, der dieses Buch hätte schreiben können. Kein Mann würde es schaffen, Frauen derart überzeugend rüberzubringen. Nicht einer. Es sei denn, er lügt sich selbst in die Tasche.«

Als ob sie sich für ihre eben an den Tag gelegte Feigheit bestrafen wollte, warf Florence ein: »Henry James? E. M. Forster? William Thackeray?« In Becky Sharp aus Thackerays Jahrmarkt der Eitelkeiten hatte sie sich immer besonders gut hineinversetzen können.

Amanda funkelte sie an. »Ist das dein Ernst, Florence? Du glaubst tatsächlich, Mississippi Foxtrott könnte von einem Mann geschrieben sein?«

Florence zuckte mit den Schultern. »Wäre doch möglich. Und ich verstehe auch nicht, wieso das etwas ausmachen sollte.«

Amanda hob die Augen gen Himmel. »Sie versteht nicht, wieso das was ausmacht!« Ein weiterer vernichtender Blick. »Schreibst du?«

»Nein«, gab sie kleinlaut zu. Dabei war es ihr sehnlichster Herzenswunsch, Schriftstellerin zu werden. Ging das in der Verlagsbranche nicht allen so? Wahrscheinlich hatte jede und jeder Einzelne von ihnen einen halbfertigen Roman in der Schublade. Aber als Schriftstellerin durfte man sich erst bezeichnen, wenn das vollendete Manuskript auf dem Tisch lag.

»Dann kannst du auch nicht begreifen, wie wichtig es für eine schreibende Frau ist, weibliche Vorbilder zu haben. Vorreiterinnen, die keinen Bock darauf hatten, sich ihr Seelenleben von Männern erklären zu lassen. Ich kann gut darauf verzichten, dass mir noch ein Mann erzählt, wie Frauen ticken. Okay? Verstehst du das?«

Mehr als eine Mischung aus Schulterzucken und Nicken konnte Florence sich nicht abringen.

»Unglücklich das Land, das Helden nötig hat«, schob Amanda hinterher. Als sie keine Antwort bekam, zog sie ungläubig die Augenbrauen hoch. »Brecht?«, stichelte sie.

Florence schoss das Blut ins Gesicht. Sie wandte sich ab, damit die anderen es nicht sahen, leerte ihr Glas in einem Zug und ging zurück an die Theke, wo sie es dem Barmann mit einem angestrengten Lächeln entgegenhielt.

Sie stützte sich auf und befreite ihre schmerzenden Füße von den High Heels. Für Frauen – oder auch Mädchen –, die so auftraten, als hätten sie das Selbstbewusstsein gepachtet, hatte sie noch nie viel übriggehabt. Mitschülerinnen von dieser Sorte hatten sie an der Highschool manchmal unter ihre Fittiche genommen, sie wie ein adoptiertes Hündchen aus dem Tierheim herumgezeigt und nach einer Woche gelangweilt wieder fallen lassen. Für sie war Florence nichts weiter als ein Requisit gewesen, das sie für ihre Auftritte brauchten. Und wenn sie keine Lust hatte, den dankbaren Schützling zu spielen, wurde sie abserviert. Ein durchsichtiges Manöver. Amanda, die auf der Upper West Side aufgewachsen war, trug ihren Feminismus genauso zur Schau wie wahrscheinlich früher die Uniform ihrer teuren Privatschule – ohne viel darüber nachzudenken, aber mit größter Selbstverständlichkeit.

Weil es Florence einfach an dem Empörungspotenzial mangelte, ohne das man heutzutage nicht mehr auskam, stand sie oft als Außenseiterin daneben, wenn mal wieder wegen irgendetwas ein Sturm im Wasserglas ausbrach. Anscheinend war die gemeinsame Entrüstung der Leim, der alle anderen miteinander verband: Paare, Freunde und die Zielgruppen der meisten Medienkonzerne. Sogar die Jugendlichen, die auf der Straße Unterschriften sammelten, ließen Florence links liegen, als könnten sie ihre angeborene Ichbezogenheit wittern.

Sie war beileibe kein sanftes Lämmchen, aber sie sparte sich ihren Zorn lieber für persönlichere Themen auf. Auch wenn sie nicht genau zu sagen wusste, was für Themen das eigentlich waren. Ihre Wutausbrüche kamen für sie oft genauso überraschend wie für den Rest der Welt. Es waren seltene Augenblicke der Schwäche und Verwirrtheit, fast so schlimm wie Jetlag, als hätte ihr Körper sie um Längen abgehängt.

An der Uni hatte einmal ein Professor vor dem versammelten Seminar für Kreatives Schreiben eine ihrer Storys als langweilig und unoriginell in der Luft zerfetzt. Hinterher hatte Florence sich in eine ans Hysterische grenzende Verteidigung ihrer Arbeit hineingesteigert, die in einer persönlichen Attacke auf den Dozenten gipfelte, einen zweitklassigen Autor, der nur eine einzige, unbeachtet gebliebene Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht hatte. Nachdem sie sich ausgetobt hatte, starrte er sie mit entsetzter Miene an. Florence wusste kaum noch, was sie ihm alles an den Kopf geworfen hatte.

Als der Barmann endlich von ihrem leeren Glas Notiz nahm, sagte jemand: »Sie haben völlig recht.«

Sie drehte sich um. Hinter ihr stand Simon Reed, der Verlagsleiter, ein hochgewachsener, schlanker Mann mit Wuschelhaaren, fein ziselierten Zügen und einigen wenigen Sommersprossen. Obwohl er in der New Yorker Buchbranche als attraktiv galt, durfte Florence gar nicht daran denken, was man wohl bei ihr zu Hause in Port Orange über ihn gesagt hätte, wo ein klassisches Profil nicht gerade zur Grundausstattung eines »echten« Mannes gehörte.

Florence sah ihn an. »Inwiefern?«

»Insofern, dass es völlig scheißegal ist, ob Maud Dixon Männlein oder Weiblein ist«, nuschelte er. Er war angetrunken. »Das würde doch an keinem Wort in dem Buch was ändern. Klar, manche Leute sehen das anders, aber die sehen es falsch. Ezra Pound war Faschist, hat aber trotzdem die geilsten Sachen geschrieben.«

»Die Ameise ist Kentaur in ihrer Drachenwelt«, zitierte Florence.

Simon nickte. »Lass ab von Eitelkeit, sag ich, lass ab.« Sie tauschten ein komplizenhaftes Lächeln aus. Amanda, die neugierig zu ihnen herübersah, wandte blitzschnell den Blick ab, als sie sich dabei von Florence ertappt fühlte. Die bekam endlich ihr neues Glas Rotwein serviert. Simon stieß mit ihr an und beugte sich zu ihr.

»Auf die Anonymität«, raunte er.

ZWEI

Den ganzen Abend über verfolgte er Florence mit seinen Blicken. Obwohl es für sie nichts Neues war, von älteren Männern taxiert zu werden, hatte sie sich in ihrem früheren Leben davor geekelt, als setzte diese Art von Interesse ihr stillschweigendes Einverständnis voraus. Bei Simon genoss sie es, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er stand um Klassen über der Sorte Mann, mit der sie aufgewachsen war. Er protzte nicht mit Muskeln oder Waffen, sondern war ein feingeistiger Literat mit Sinn für Humor. Außerdem war er mit der Schauspielerin Ingrid Thorne verheiratet. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, von einem solchen Mann beachtet zu werden. Florence kam sich wie auf eine höhere Seinsebene gehoben vor, als hätte seine Wertschätzung ungeahnte Kräfte in ihr freigesetzt.

Als sich die Feier zwei Stunden später aufzulösen begann, machte auch Lucy sich zum Aufbruch bereit. Sie wollte nur noch Florence einsammeln. Weil sie beide in Astoria wohnten, fuhren sie manchmal zusammen mit dem Zug nach Hause.

»Du kannst ruhig schon gehen«, sagte Florence. »Ich möchte noch was trinken.«

»Dann bleibe ich eben bis dahin.«

»Nein, nein. Du brauchst nicht auf mich zu warten.«

»Okay.« Lucy hatte einen zweifelnden Unterton in der Stimme. »Wenn du meinst …«

»Du hast es erfasst«, gab Florence spitz zurück.

Auch wenn ihr Lucys bedingungslose Ergebenheit manchmal regelrecht erdrückend vorkam, empfand sie ihren Überschwang meistens als wohltuend. Nachdem schon ihre Mutter nur extreme Emotionen hatte gelten lassen, nahm sie alles Gemäßigte als kalt und unecht wahr.

Lucy verabschiedete sich mit einem halbherzigen Winken. Während Florence versonnen an ihrem Wein nippte, ließ sie den Blick durch den Raum wandern. Es waren nur noch ungefähr zwei Dutzend Gäste übrig, aber niemand, den sie gut genug kannte, um ein Gespräch anzufangen. Simon war in eine Unterhaltung mit dem Werbechef vertieft, die anscheinend noch länger dauern konnte.

Florence kam sich wie eine komplette Idiotin vor. Was hatte sie sich bloß erwartet?

Sie stellte ihr Glas etwas zu energisch auf die Theke und ging zur Garderobe, um ihren Mantel auszugraben, zog ihn an und ging.

Draußen pfiff ihr der Wind um die nackten Beine. Sie strebte eilig in Richtung U-Bahn. Als sie gerade in die Eighth Street abbog, rief jemand ihren Namen. Und da kam auch schon Simon hinter ihr hergetrabt, seinen marineblauen Mantel ordentlich über dem Arm.

»Hätten Sie noch Lust auf einen Absacker?«, fragte er gelassen, als wäre er nicht soeben einer Frau nachgelaufen.

DREI

Sie gingen ins Tom & Jerry’s in der Elizabeth Street. Simon ließ sich nicht davon abbringen, zwei Gläser Guinness zu bestellen. »Als ich in Oxford war, hab ich ganze Badewannen von dem Zeug gekippt«, sagte er. »Wenn ich es heute trinke, fühle ich mich wieder jung.« Jetzt verstand sie, warum er mit englischer Satzmelodie sprach.

Sie suchten sich einen Platz im hinteren Teil der Bar. Über die klebrige Tischplatte hinweg sahen sie einander an. Florence trank einen Schluck und verzog das Gesicht.

Simon lachte. »Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.«

»Man sollte sich nicht überwinden müssen, etwas zu mögen«, sagte Florence. »Das ist so wie mit Leuten, die sich zwingen, ein Buch zu Ende zu lesen, das ihnen nicht gefällt. Man kann es doch einfach zuklappen! Und sich eine andere Geschichte suchen!«

»Ich sag’s Ihnen wirklich ungern, aber könnte es sein, dass Sie in der falschen Branche tätig sind? Wissen Sie, wie viele Bücher in der Woche ich lesen muss, die mir nicht gefallen? Das ist ja gerade unser Beruf, die Spreu vom Weizen zu trennen.«

Florence machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich will ja gar keine Lektorin werden.«

»Jetzt muss ich doch noch mal nachhaken«, sagte Simon mit einem verwirrten Lächeln. »Sie sind sich schon darüber im Klaren, dass ich der Chef Ihrer Chefin bin, ja? Da könnten Sie zumindest ein Quäntchen Begeisterung für den Job vortäuschen, für den wir Sie bezahlen.«

Florence lächelte zurück. »Irgendetwas verrät mir, dass Sie keinem was über unseren kleinen Plausch erzählen werden, und Agatha am allerwenigsten.«

»Ach, du lieber Himmel, ich hatte ganz vergessen, dass Sie für Agatha Hale arbeiten. Nein, sie wäre sicher nicht sehr erfreut über unseren Plausch. Der moralische Kompass dieser Frau gehört dringend mal wieder geölt.«

Florence entfuhr ein schuldbewusstes Lachen. Ihr schwindelte. Unglaublich, dass hier jemand wie nebenbei die Frau verspottete, die sowohl in persönlicher als auch in professioneller Hinsicht so haushoch über ihr rangierte.

»Damit wäre das geklärt.« Simon schlug leicht mit der flachen Hand auf den Tisch. »Der heutige Abend bleibt unter uns. Ihr Wunsch ist mir Befehl.«

»Ein Hoch auf die Anonymität.« Sie erhob ihr Glas.

Dadurch ermutigt, legte Simon ihr die Hand aufs Knie. Als Florence sich nicht sträubte, ließ er sie langsam höher wandern. Sie sahen sich tief in die Augen. Von den anderen Gästen, die vor dem Fernseher standen und sich ein Fußballspiel ansahen, bekam niemand etwas davon mit, wie er sie unter der Tischplatte liebkoste.

»Los, verschwinden wir«, sagte Simon heiser. Florence nickte. Die noch vollen Gläser ließen sie stehen. Als er sie an der Hand nach draußen zog, traf sie ein kalter Windstoß. Simon nahm seinen Schal ab, schlang ihn ihr zweimal um den Hals und band ihn mit einem dicken Knoten.

»Besser?«, fragte er.

Sie nickte.

Halb gehend, halb rennend, den Kopf zwischen die Schultern genommen, kämpften sie sich gegen den Wind einige Blocks nach Norden durch. Der Portier des Bowery Hotels verstreute mit einem großen Plastikkrug Salz vor dem Eingang. An der Hauswand lehnte ein Obdachloser, einen Becher mit Kleingeld schüttelnd. Das hohle Klappern hörte sich an wie ein Kinderhusten. Florence konnte kaum verstehen, was er vor sich hin murmelte. »Männer weinen nicht? Männer weinen, Männer weinen.«

Der Rezeptionist zog mit größter Selbstverständlichkeit Simons Kreditkarte durch, als wäre es zwei Uhr nachmittags. So machte man das also. Bis heute hatte Florence geglaubt, dass man eine dunkle Sonnenbrille aufsetzte und sich mit falschem Namen eintrug, wenn man lediglich für ein paar Stunden in ein Hotel einchecken wollte, um in einem schäbigen Zimmer das Vibrationsbett mit Münzeinwurf zu nutzen. Aber bei einem Preis von 400 Dollar stand man offenbar über solchen Unappetitlichkeiten.

Zusammen mit einem leicht schwankenden, nicht mehr ganz jungen Hotelgast fuhren sie im Aufzug nach oben. Simon lächelte verschwörerisch und wollte Florence an sich ziehen. Sie schüttelte lächelnd den Kopf.

Das Zimmer war dunkel, nur von den Wandlampen neben dem Bett erhellt. Florence trat an die große Fensterfront und strich mit den Fingerspitzen über die kalte Scheibe. Vier Tropfen Kondenswasser liefen am Glas hinunter.

»Komm«, sagte Simon. Sie drehte sich um.

VIER

Als Florence am nächsten Morgen aufwachte, erfüllte sie eine kribbelnde Vorfreude, als läge die Nacht nicht hinter, sondern vor ihr. Sie war allein. Simon war um vier Uhr gegangen. Sie hatte vom Bett aus zugesehen, wie er seine Sachen zusammensuchte, den anthrazitfarbenen Anzug, den er in den Schrank gehängt hatte, Brieftasche, Handy und Schlüssel, die ordentlich auf dem Nachttisch lagen.

Während er das Hemd zuknöpfte, griff er sich plötzlich mit einem Fluch an den Hals. »Verdammt. Ich hab ein Kragenstäbchen verloren.«

Als sie wissen wollte, was ein Kragenstäbchen war, neigte er mit fast väterlicher Belustigung den Kopf zur Seite. »Du bist göttlich«, sagte er, mehr nicht.

Es gab keinerlei Anzeichen von Verlegenheit, wie man vielleicht hätte erwarten können. Er plauderte freundlich mit ihr, während er sich anzog, dann drückte er ihr einen Kuss auf die Stirn und kehrte heim zu seinem Eheweib. Florence, die sich im Grunde nicht für den Typ Frau hielt, der mit verheirateten Männern schlief, befragte ihr Gewissen. Aber: Fehlanzeige.

Sie reckte und streckte sich genussvoll in dem riesigen Bett. Es war Samstag, sie musste erst um zwölf Uhr auschecken, und sie hatte weiter keine Pläne. Strahlend hell flutete die Sonne herein, wie in einer anderen Jahreszeit. Oder in einer anderen Stadt. In Rom vielleicht.

Sie stand auf und ging ins Bad. Ihr Augen-Make-up war verschmiert, und die Locken standen ihr wie statisch aufgeladen vom Kopf ab. Nach dem Duschen trocknete sie die Fläschchen mit Shampoo und Spülung ab, um sie mit nach Hause zu nehmen.

Simon hatte ihr gesagt, sie solle sich das Frühstück aufs Zimmer kommen lassen, aber als sie an der Rezeption anrief, hieß es, die Zimmerrechnung sei bereits beglichen und sie müsse das Frühstück mit der Kreditkarte bezahlen. »Dann eben nicht.« Sie knallte den Hörer auf. Nachdem sie sich angezogen hatte, setzte sie sich aufs Bett. Das war’s dann wohl, hier hielt sie nichts mehr. Sie hatte nicht mal ein Buch dabei. Schon fast zur Tür raus, sprang sie noch mal schnell ins Bad und steckte das Nähzeug ein.

Florence zog die Wohnungstür hinter sich zu und lauschte. Hoffentlich waren ihre Mitbewohnerinnen nicht zu Hause. Sie kannte Brianna und Sarah heute kaum besser als vor ein paar Monaten, nachdem sie sich auf ihre Kleinanzeige hin um das WG-Zimmer beworben hatte.

Sie nahm sich einen Becher Joghurt aus dem Kühlschrank, der fett und schwarz mit der Aufschrift BRIANNA!!! versehen war, und ging auf ihr Zimmer. Sie machte es sich mit dem Laptop auf dem Bett gemütlich und googelte »Kragenstäbchen«.

Kragenstäbchen: glatter, steifer Streifen aus Metall, Horn, Fischbein, Perlmutt oder Plastik, der bei einem Herrenoberhemd von hinten in die Flügel des Kragens eingeführt wird, um die Spitzen zu versteifen.

Dass es so etwas gab … Hemdkragen mit Schlitzen – und Männer wie Simon, die sich Gedanken um die Versteifung ihrer Kragenspitzen machten! Die Barmänner und kleinen Bürohengste, mit denen Florence sonst ins Bett ging, waren ebenfalls fremd in New York und genauso verloren wie sie. Nur mit einem Typen hatte sie sich öfter als zweimal verabredet. Prompt hatte er sie beim dritten und letzten Date um fünfzig Dollar angepumpt. Der Kerl wusste bestimmt auch nicht, was ein Kragenstäbchen war.

Es gab eine Welt, die ihr vollkommen fremd war. Hin und wieder nahm jemand diese Welt und schüttelte sie durch, bis sich ein kleines Teilchen löste und Florence mit einem leisen Ping vor die Füße fiel. Sie sammelte diese kostbaren Fragmente ein wie ein Insektenforscher, der seltene Käfer aufspießt. Eines Tages würden sie sich zu einem Gesamtbild zusammenfügen, das sie jetzt noch nicht erkennen konnte. Zu einer Antwort, einem Leben.

Als Nächstes googelte sie Simons Frau. Ingrid Thorne spielte meistens in Independent-Filmen und übernahm gelegentlich eine Gastrolle am Broadway. Sie gehörte nicht zu den Schauspielerinnen, deren Foto man aus Illustrierten kannte, und die meisten Leserinnen und Leser der Klatschpresse hätten mit ihrem Gesicht nichts anfangen können. Stattdessen hatte sie die Titelseite des Zeitgeistmagazins Paper geziert – die Grande Dame des Avantgardekinos, wie der Interviewer sie nannte.

Dass sich Ingrid bei ihrer Herkunft überhaupt auf einem Gebiet als avantgardistisch hervortat, war schwer zu glauben. Sie stammte aus einer wohlhabenden Kleinstadt in Connecticut und war als Tochter eines erfolgreichen Anwalts und einer perfekten Hausfrau aufgewachsen, Anhängern der »Connecticut-Sekte«, wie sie in dem Paper-Interview sagte. »Sie verehren die heilige Zweieinigkeit aus Gin und Chintz.« Obwohl Simon und sie auf der Upper East Side wohnten und ihre Kinder auf eine exklusive Privatschule schickten, gelang es ihr, diesen Lebensentwurf als radikal zu verkaufen.

Ganz jung war Ingrid nicht mehr, und obwohl man sie auch nicht als klassische Schönheit beschreiben konnte, wollte man ihr Gesicht wie gebannt studieren, weil es eine Ausdruckskraft besaß, die faszinierte. Das Brummen des Telefons riss Florence aus ihrer Betrachtung. Sie warf einen Blick auf das Display und ließ das Handy noch etwas länger auf ihrer Bettdecke hin und her vibrieren, bevor sie ranging.

»Hi, Mom.«

»Hör gut zu.« Ihre Mutter kam gleich zur Sache. »Keith hat mir gestern Abend den guten Rat für dich mitgegeben, in Hedgefonds zu investieren«, sagte sie in verschwörerischem Ton. Keith war der Barmann in dem Chinarestaurant, wo ihre Mutter arbeitete. Aus unerfindlichen Gründen schrieben ihm alle Bedienungen eine fast übernatürliche Intelligenz zu.

»Dafür bin ich wirklich nicht qualifiziert«, sagte Florence.

»Aber du hast deinen Abschluss mit Auszeichnung gemacht! Summa cum laude. Ich weiß ja, dass du mich für eine zurückgebliebene Hinterwäldlerin hältst, aber sogar ich weiß, dass das die beste Note ist. Was solltest du sonst noch für Qualifikationen brauchen?«

»Ich halte dich doch nicht für eine Hinterwäldlerin, Mom, aber …«

»Aha, bloß für zurückgeblieben.«

»Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber du weißt doch selbst, dass ich keinen Kopf für Zahlen habe.«

»Ach nein? Das höre ich zum ersten Mal. Und es stimmt ja auch gar nicht. Du kannst gut mit Zahlen umgehen. Sehr gut sogar.« Ihre Mutter hatte den beschwörenden Tonfall eines Fernsehpredigers oder Nachrichtensprechers angeschlagen, der nach vielen Stunden vor der Glotze auf sie abgefärbt hatte.

Florence antwortete nicht gleich. »Vielleicht will ich einfach nicht im Finanzsektor arbeiten. Ich mag meinen Job.« Das entsprach zwar nicht ganz der Wahrheit, aber gegen ihre Mutter kam man am besten mit einer von Schwarz-Weiß-Klischees beherrschten Sprache an. Grauschattierungen wurden gegen einen verwendet.

»Es gefällt dir, nach anderer Leute Pfeife zu tanzen? Den Tanz kenne ich, den führe ich seit sechsundzwanzig Jahren auf – und warum? Damit mein einziges Kind sich nicht von irgendwelchen Pfeifen herumkommandieren lassen muss.«

Florence seufzte. »Tut mir leid, Mom.«

»Entschuldige dich nicht bei mir, Spatz. Entschuldige dich lieber bei unserem Herrgott, dessen Gaben du sinnlos vergeudest.«

»Okay. Sorry, Gott, tut mir leid.«

»Jetzt werd bloß nicht frech, Florence! So redet man nicht mit seinem Herrgott!«

Florence schwieg.

Ihre Mutter holte tief Luft. »Wer hat dich lieb?«

»Du hast mich lieb.«

»Wer ist die Beste auf der Welt?«

Florence warf einen Blick zur Tür. Hoffentlich hörte keiner zu. »Ich bin die Beste auf der Welt«, antwortete sie schnell.

»Ganz genau.« Florence konnte das heftige Kopfnicken ihrer Mutter direkt vor sich sehen. »Du bist kein kleines Würstchen, Spatz. Also benimm dich auch nicht so. Das ist nicht nur mir, sondern auch dem Schöpfer gegenüber respektlos.«

»Okay.«

»Hab dich lieb, Spatz.«

»Hab dich auch lieb.«

Florence legte auf und schloss die Augen. Wenn ihre Mutter mit solch übertriebenen, kaum gerechtfertigten Schmeicheleien um sich warf, stellte sich bei ihr die unbeabsichtigte Nebenwirkung ein, dass sie sich ganz klein und hässlich fühlte. Während ihrer gesamten Highschool-Zeit hatte ihre Mutter ihr und auch sich selbst eingeredet, sie wäre das schönste und beliebteste Mädchen der Klasse, während sie doch in Wahrheit eine verlorene Seele war und zu einer kleinen Clique trauriger Gestalten gehörte, die weniger aus Verbundenheit als aus Verzweiflung aneinanderhingen. Mit ihrer engsten Freundin Whitney verband sie beispielsweise nicht viel mehr als die Tatsache, dass sie beide einen sehr guten Notendurchschnitt hatten. Es war, als hätte ihre Mutter einen völlig anderen Menschen vor sich. Oft hätte sie ihr gern ein »Siehst du mich denn gar nicht?« ins Gesicht geschleudert.

Manchmal wünschte sie sich fast, ihre Mutter wäre eine grausame Hexe, dann hätte sie ohne schlechtes Gewissen die Verbindung zu ihr kappen können. Stattdessen führten sie immer wieder das gleiche Spiel auf. Ihre Mutter jubelte sie hoch, auch wenn sie noch so enttäuscht von ihr war, worauf Florence ihr liebevolle Zerknirschtheit vorgaukelte.

Vera Darrow war zweiundzwanzig gewesen, als sie schwanger wurde – nicht so jung, um wirklich aus dem Rahmen zu fallen, aber auch nicht alt genug, um wirklich absehen zu können, worauf sie sich eingelassen hatte. Was sie Florence immer wieder gern unter die Nase rieb. Sie hatte sich für das Kind entschieden, obwohl dessen Erzeuger, ein Stammgast des Hotels, in dem sie damals arbeitete, nichts damit zu tun haben wollte. Es war, wie sie nicht gerade selten beteuerte, ihre beste Entscheidung aller Zeiten: Ihr Leben fing mit Florence erst an. Nachdem sie sich während der Schwangerschaft Gott zugewandt hatte, gebührte allerdings auch ihm ein Dank dafür, dass sie eine neue Sinnerfüllung gefunden hatte.

Eine Kollegin erzählte Vera von einer Kirchengemeinde, die ihrer Cousine, ebenfalls alleinerziehende Mutter, sehr geholfen hätte. Statt dort vielleicht eine Packung Gratiswindeln abzustauben, wie sie insgeheim gehofft hatte, wurde sie mit offenen Armen in die Gemeinschaft aufgenommen.

Von Kindesbeinen an war Vera dazu angehalten worden, nicht wild, nicht laut, nicht zappelig zu sein. In der Kirche fand sie ein Ventil für ihre Energie. Das erkannte auch Pastor Doug, der ihr außerdem versicherte, dass das Kind, das sie unterm Herzen trug, keine Sünde, sondern ein kostbares Gottesgeschenk war.

Florence war klar, dass einige in der Gemeinde ihre Mutter für nicht ganz so fromm hielten, wie sie sich gab. Vera verhehlte nicht, dass sie manche Bibelstellen als fragwürdig ansah. So hielt sie zum Beispiel gar nichts davon, dass die Sanftmütigen irgendetwas besitzen sollten – und schon gar nicht das Reich auf Erden! Auch kam es in den Gemeindegremien, in denen sie sich engagierte, regelmäßig zu Reibereien. Dabei wären ihre Widersacher überrascht gewesen, wie stark ihr Glaube tatsächlich war – auch wenn sie sich nicht lange mit Feinheiten aufhielt. Vor allem aber glaubte Vera felsenfest daran, dass Gott für ihr einziges Kind etwas Besonderes vorgesehen hatte.

Der göttliche Plan begleitete Florence durch ihre Kindheit wie eine immer wieder gehörte Gutenachtgeschichte. Sie akzeptierte ihn wie alles, was von ihrer Mutter kam – passiv und ohne Fragen zu stellen. In Skepsis üben sich die Kinder von Alleinerziehenden nur auf eigene Gefahr.

Obwohl Florence seit der Highschool nicht mehr an Gott glaubte, ging sie nach wie vor davon aus, dass sie für Großes bestimmt war. Diese Überzeugung war ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Sie hätte sie genauso wenig aufgeben können wie die blonden Haare oder ihre Abneigung gegen Senf.

Leider hatten Mutter und Tochter gänzlich unterschiedliche Vorstellungen davon, was dieses »Große« war, wofür sie bestimmt war. Für Vera mit ihrer beschränkten Fantasie beinhaltete es ganz einfach die bestmögliche Form eines Lebens, das sie wiedererkennen konnte. Gott würde Florence einen guten Job und eine gute Ehe bescheren. Woraufhin die vielleicht ihrer Mutter eine Eigentumswohnung bescheren würde.

In Florence lösten die Visionen von ihrer großartigen Zukunft viel wildere und gewagtere Ideen aus, die sich Veras Zugriff entzogen. Ihr taten sich neue Horizonte auf, zu denen Vera ihr nicht zu folgen vermochte.

Florence, die eine richtige Leseratte war, hatte es den Büchern zu verdanken, dass ihr klar wurde, wie eng die Welt ihrer Mutter war, zu eng für sie. Nach und nach dämmerte ihr, dass für sie ein Angestelltenjob in Tampa oder Jacksonville nicht der Weisheit letzter Schluss sein konnte. Das Leben hielt unendlich viele Möglichkeiten bereit.

Sie hatte die Stadtbücherei nach Lebensentwürfen durchforstet, die vollkommen anders waren als alles, was sie kannte. Florence entwickelte eine Vorliebe für glamouröse, tragische Frauengestalten wie Anna Karenina oder Isabel Archer. Es dauerte allerdings nicht lange, bis sich ihr Interesse auf die Frauen verlagerte, die ähnliche Protagonistinnen erschufen. Sie verschlang die Tagebücher von Sylvia Plath und Virginia Woolf, die viel glamouröser waren und viel tragischer geendet hatten als ihre Heldinnen.

Florences Buch der Bücher war Die Stunde der Bestie. Obwohl sie zugegebenermaßen mehr Zeit damit verbrachte, sich Fotos von Joan Didion mit Sonnenbrille in ihrer Corvette Stingray anzusehen, als ihre Romane tatsächlich zu lesen, lernte sie ihre Lektion fürs Leben: Sie brauchte bloß Schriftstellerin zu werden, dann würde sich ihre Ausgrenzung auf wundersame Weise von einem Quell der Scham in den Beweis ihrer Genialität verwandeln.

Wenn sie in die Zukunft blickte, sah sie sich an einem wunderschönen Schreibtisch sitzen und ihr nächstes bedeutendes Werk tippen. Was genau sie dort schrieb, konnte sie auf dem imaginären Bildschirm nicht genau erkennen, aber sie wusste, dass es genial war, die Bestätigung ihrer ganz besonderen Bestimmung. Jeder Mensch würde den Namen Florence Darrow kennen.

Und was war dagegen schon eine Eigentumswohnung?

FÜNF

Die Geschäftsräume von Forrester Books erstreckten sich über zwei Etagen eines Bürogebäudes in der Hudson Street in Downtown Manhattan. Der Verlag gehörte zwar nicht zu den größten in New York, dafür aber zu den renommiertesten, was dem Selbstwertgefühl der Mitarbeiter nicht wenig schmeichelte. Während des Vorstellungsgesprächs hatte die Cheflektorin zu Florence gesagt: »Wir verlegen keine kommerzielle Literatur«, als wäre »kommerziell« ein Synonym für kinderpornografisch. (Es ging nach wie vor das unbestätigte Gerücht um, dass ebendiese Cheflektorin damals das Manuskript von Mississippi Foxtrott abgelehnt hatte.)

Am Montag nach dem Betriebsfest betrat Florence das Gebäude wie mit geschärften Sinnen. Während sie wie jeden Tag den Mitarbeiterausweis durch das Lesegerät zog und dem Wachmann zunickte, kam sie sich wie eine Schauspielerin vor. In dem Menschenknäuel, das sich vor den Fahrstühlen drängte, hielt sie vergeblich nach Simon Ausschau.

Ihr Arbeitsplatz befand sich im dreizehnten Stock, in einem Großraumbüro, das sie sich mit Druckern, Aktenschränken und den Schreibtischen der anderen Assistentinnen teilte. Es fiel kein Tageslicht herein, weil ringsum die Büros der Lektorinnen und Lektoren abgingen. Während Florence darauf wartete, dass ihr Computer aus dem Wochenendschlaf erwachte, dämmerte es ihr: Kein Mensch interessierte sich für sie. Ihr Leben würde weitergehen, als hätte es Freitagnacht nie gegeben.

Um elf Uhr kam Agatha hereingehastet und kämpfte sich aus ihrem Mantel. Sie war eine kleine Anfangvierzigerin, die ständig unter Strom stand, früh ergraut, aber mit endlosen Energiereserven. Außerdem war sie im siebten Monat schwanger. Florence stand auf, um ihr aus dem Mantel zu helfen.

»Mein Gott, wie ich meine Ärztin hasse!«, stöhnte Agatha. »Wenn es nicht zu spät wäre, würde ich mir eine andere suchen.« Sie pfefferte ihre Tote Bag neben ihrer Bürotür auf den Boden. Daran hing ein Button mit dem Spruch: »Immer nett sein!«

»O nein. Was hat sie sich denn diesmal geleistet?«

Florence hatte sehr bald begriffen, was Agatha sich von ihrer Assistentin am meisten erwartete: Mitgefühl bei Nackenschlägen, Anerkennung bei Erfolgen. Ihre Vorgesetzte faszinierte sie, denn sie entsprach, zumindest nach außen hin, genau der Art liberaler New Yorkerin, wie sich Leute in ihrer alten Heimat so jemanden vorstellten. Sie wohnte mit ihrem Mann, einem Fachanwalt für Einwanderungsrecht, im angesagten Brooklyn. Sie protestierte. Sie demonstrierte. Sie benutzte schicke Fremdwörter.

»Die Frau kapiert einfach nicht, dass ich bei der Geburt keine PDA haben will.« Agatha marschierte in ihr vollgestopftes Büro, Florence trug ihr die Tasche hinterher.

»Keine Betäubung? Wieso denn nicht?«

Agatha setzte sich an den Schreibtisch und musterte ihre Assistentin mit strengem Blick. Zwar bezeichnete sie sich gern als Florences Mentorin, aber sie behandelte sie eher selten so. »Weil Schmerzen seit Jahrtausenden eine Grundbedingung von Mutterschaft sind. Die Geburt unter Schmerzen ist ein Übergangsritus. So wie bei diesen afrikanischen Stämmen, wo sich die männlichen Jugendlichen erst Narben zufügen müssen, bevor sie als Männer gelten.«

»Bei was für Stämmen?«

»Was weiß ich denn? Bei allen? Keine Ahnung.«

»Aha.«

»Indem uns der medizinisch-industrielle Komplex diese heiligen Schmerzen nimmt, verhindert er eine gesunde Mutter-Kind-Beziehung. Die Schmerzen verbinden. Mutter zu werden ist eine Ehre und ein Privileg. Diese Auszeichnung muss man sich verdienen.«

»Klingt logisch«, sagte Florence. »Ich hab mal irgendwo im Internet gelesen, dass sich Seeläuse bei der Geburt aus der Mutter rausfressen. Sie nagen sich durch die Organe und durch das Fleisch, bis sie zum Schluss aus ihrem Mund schlüpfen. Sie wird dabei komplett zerfetzt. Exitus.«

Agatha nickte anerkennend. »Genau das meine ich, Florence. Du hast es erfasst.«

Florence kehrte an ihren Schreibtisch zurück und beschloss, dieses Gespräch als Sieg zu verbuchen.

Als sie um kurz nach vier aus dem Fahrstuhl stieg, weil sie sich bei Dunkin’ Donuts einen Kaffee holen wollte, erspähte sie Simon doch noch. Mit dem Handy am Ohr kam er gerade zur Eingangstür herein. Er lächelte und bedeutete ihr mit erhobenem Zeigefinger, einen Augenblick zu warten.

»Hm, sicher. Ich bin ganz Ihrer Meinung«, sagte er zu seinem Gesprächspartner. Er verdrehte die Augen. »Okay, Tim, ich muss jetzt Schluss machen. Man sieht sich.« Er steckte das Handy weg und lächelte Florence gequält an. »Sorry.« Er sah sich um. »Gehen wir ein paar Schritte?« Er nahm sie mit nach draußen, einige Meter eine Seitenstraße hinunter.

»Wahnsinn, was für eine Nacht.« Simon lachte gezwungen. »Ich wollte mal kurz nach dir sehen. Alles in Ordnung mit uns? Du bereust es nicht? So etwas ist sonst gar nicht meine Art, aber bei dir …« Er seufzte und schüttelte den Kopf. »Du hast etwas Besonderes an dir. Ich habe meine eigenen Regeln über den Haufen geworfen.«

Florence wollte antworten, aber er ließ sie nicht zu Wort kommen. »Gleichwohl …« Er unterbrach sich und setzte neu an. »Gleichwohl war es ein Fehler. Meinerseits. Einhundert Prozent meinerseits. Ich übernehme die volle Verantwortung. Aber es darf nicht noch einmal passieren. Dafür respektiere ich dich zu sehr.«

»Simon«, sagte Florence. »Ich habe nicht vor, dich durch die Me-too-Mühle zu drehen.«

Simons Lachen fiel eine Spur zu laut aus. »Ha. Ha. Herzlichen Dank aber auch. Ha. Nein, ich glaube kaum, dass wir es hier mit einer Me-too-Situation zu tun haben.«

Mit einem Kopfnicken grüßte er jemanden, der hinter ihr vorbeiging. »Also dann.« Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder Florence zu. »Okay. Gut. Also … danke noch mal.«

Sie schwieg.

»Alles okay mit uns?«

»Alles bestens, Simon.«

Er tätschelte ihr die Schulter. »Gut, gut. Und bei euch da oben? Arbeitest du gern für Agatha?«

»Ich kann nicht klagen.«

»Gut, gut«, wiederholte er.

An der Straßenecke trennten sich ihre Wege. Simon ging ins Gebäude zurück, Florence weiter zum Coffeeshop. Während sie in der Schlange wartete, ließ sie die Begegnung noch einmal Revue passieren. Was sie ihm gesagt hatte, entsprach der Wahrheit. Sie war mit ihm und sich im Reinen. Als sie mit ihm ins Bett stieg, wusste sie, dass er ein verheirateter Mann war. Ihr war auch klar, dass es wahrscheinlich bei einem einmaligen Abenteuer bleiben würde. Nicht schlimm, der Sex war sowieso nicht welterschütternd gewesen. Er hatte sie auf eine höfliche, rücksichtsvolle Art berührt, die ihr fast ein bisschen zuwider war. (Schon traurig, dass er sogar beim Seitensprung wie ein Ehemann vögelte.) Trotzdem nagte auch so etwas wie Bedauern an ihr. Nicht unbedingt, weil sie sich nach seiner Gesellschaft sehnte, sondern eher, weil sie es genossen hatte, sich in seinem Dunstkreis zu bewegen, und sei es auch nur für wenige Stunden. Ihr gefiel das Bowery Hotel. Ihr gefielen Simons Kragenstäbchen. Und am meisten gefiel es ihr, von Ingrid Thornes Mann begehrt zu werden.

SECHS

Florence flog über die Feiertage nicht nach Hause. Ihrer Mutter erzählte sie, die Flüge seien zu teuer, dabei gab es bei JetBlue schon Tickets für 79 Dollar.

Am ersten Weihnachtstag fuhr sie mit der U-Bahn zum Bowery Hotel. Das Foyer, ein großer, offener Raum, der in eine verglaste Terrasse mündete, diente auch als Bar. Die meisten Tische waren unbesetzt. Florence setzte sich in einen warmgelben Samtsessel und strich über den weichen Stoff. Als die Kellnerin zu ihr trat, bestellte sie ein Glas Glenlivet für 14 Dollar.

Nachdem sie ihr Buch, Rennboot von Renata Adler, und ihr Notizheft zugeklappt vor sich auf den Tisch gelegt hatte, ließ sie den Blick schweifen. Das Hotel verströmte das Flair eines verlassenen britischen Außenpostens in einer exotischen Kolonie: altersdunkle Gemälde, Terrakottafliesen, antike Teppiche, überall waren weihnachtliche Girlanden und Kränze angebracht.

Florence fiel ein älterer Herr im grauen Dreiteiler auf, aus dessen Brusttasche ein violettes Einstecktuch quoll. Er beobachtete sie. Als sich ihre Blicke trafen, stemmte er sich mit Mühe aus dem Sessel hoch und kam herüber.

Er roch nach Schnaps und Kölnischwasser. »Jüdin oder Misanthropin?«, fragte er, dicht über sie gebeugt, mit einem brüchigen Knurren in der Stimme.

Sie musterte ihn angewidert, ohne ein Wort zu sagen. Stumm hielt sie seinem Blick stand, bis er aufgab und als Erster wegsah.

»Ach, nun stellen Sie sich mal nicht so an, Kindchen. Das war nicht böse gemeint. Ich bin beides, Jude und Misanthrop. Mit mir kann man den doppelten Spaß haben.« Sein abgehacktes Lachen ging in einen Husten über. Er rupfte das Einstecktuch heraus und hielt es sich an die Lippen. Ein feuchter Klumpen landete darin.

Die Kellnerin kam Florence zu Hilfe. Sie tippte den Mann an. »So, jetzt wollen wir die nette Dame in Ruhe ihren Drink genießen lassen, ja?« Während sie ihn mit sanfter Gewalt zu seinem Sessel am Kamin zurückbrachte, grummelte er vor sich hin: »Das ist keine Dame. Die nicht.«

Florence leerte ihr Glas, ging auf die Toilette und musterte sich im Spiegel. Sie drehte den Heißwasserhahn auf und hielt so lange die Hand in den dampfenden Strahl, wie sie es aushielt. Dieses Ritual war das beste Mittel gegen Wut und Verzweiflung, das hatte sie schon auf dem College gelernt. Sie kehrte an ihren Tisch zurück, deponierte einen Zwanziger darauf und ging.

Vera verbrachte Weihnachten mit ihrer besten Freundin Gloria und deren beiden Kindern. Sie erzählte Florence am Abend davon:

»Sie haben sich bestimmt nicht gefreut, dass sie mich den ganzen Tag an der Backe hatten, aber Gloria hätte niemals zugelassen, dass ich an Weihnachten einsam und allein zu Hause sitze. Natürlich ist es nicht deine Schuld, dass du nicht kommen konntest. Aber Gloria kann einfach keinen Menschen leiden sehen. Und Grace, ihre Älteste? Du würdest es nicht glauben. Sie leitet in Tampa ein Maklerbüro für Gold Coast Realty. Das ist eine Riesenfirma, die im ganzen Land Filialen hat. Außerdem hat Grace vier Kinder!«

»Ich schätze, die Firma hat bloß Filialen in Florida. Deswegen heißt sie bestimmt auch Gold Coast Realty«, antwortete Florence.

Vera schnaubte. »Verstehe. Mit so was kann man dich natürlich nicht beeindrucken. Vier Kinder und ein Spitzenjob. Und bei alldem hat sie sich trotzdem noch die Zeit genommen, mir ein Weihnachtsgeschenk zu besorgen.«

»Ich hab dir doch auch ein Geschenk besorgt«, sagte Florence eingeschnappt. Weil sie sich noch immer der verzweifelten Hoffnung hingab, Vera vielleicht doch ändern zu können, hatte sie ihr die gesammelten Kurzgeschichten von Lydia Davis geschickt, auch wenn sie sich denken konnte, dass sie das Buch wohl nie aufschlagen würde. Es war wirklich nicht schön, sich seiner Mutter schämen zu müssen.