6,99 €

2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Orphan-Train-Trilogie - Historical Romance

- Sprache: Deutsch

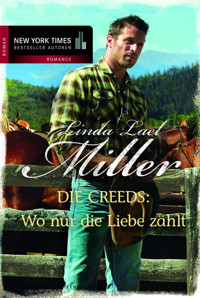

Der Auftakt der romantischen Orphan-Train-Trilogie von Bestsellerautorin Linda Lael Miller

Washington-Territorium, 1878. Lily Chalmers wollte nur zwei Dinge im Leben: Eine eigene Farm und ihre beiden Schwestern finden, von denen sie als Kind getrennt wurde. Ein Ehemann kam in ihren Plänen nicht vor. Bis sie Major Caleb Halliday trifft und erfährt, was Sehnsucht ist. In seinen Armen lernt sie eine ihr unbekannte, verführerische Welt kennen - eine Welt voller Leidenschaft. Doch Lily muss sich entscheiden - zwischen ihrer Familie und ihrer großen Liebe ...

Band 2: Die Chalmers-Schwestern - Emma und der Rebell.

Weitere historische Liebesroman-Reihen von Linda Lael Miller bei beHEARTBEAT:

Die McKettrick-Cowboys-Trilogie. Die Corbin-Saga. Springwater - Im Westen wartet die Liebe. Die McKenna-Brüder.

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 441

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Cover

Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT:

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT:

Die Orphan-Train-Trilogie

Band 2: Die Chalmers-Schwestern: Emma und der Rebell

Band 3: Die Chalmers-Schwestern: Caroline und der Bandit

Die McKenna-Brüder

Band 1: Wie der Glanz des silbernen Mondes

Band 2: Wie das helle Feuer der Sterne

Die McKettrick-Saga

Band 1: Frei wie der Wind

Band 2: Weit wie der Himmel

Band 3: Wild wie ein Mustang

Die Corbin-Saga

Band 1: Paradies der Liebe

Band 2: Zauber der Herzen

Band 3: Lächeln des Glücks

Band 4: Weg der Hoffnung

Springwater – Im Westen wartet die Liebe

Band 1: Wo das Glück dich erwählt

Band 2: Wo Träume dich verführen

Band 3: Wo Küsse dich bedecken

Band 4: Wo Hoffnung dich wärmt

Über dieses Buch

Der Auftakt der romantischen Orphan-Train-Trilogie von Bestsellerautorin Linda Lael Miller

Washington-Territorium, 1878. Lily Chalmers wollte nur zwei Dinge im Leben: Eine eigene Farm und ihre beiden Schwestern finden, von denen sie als Kind getrennt wurde. Ein Ehemann kam in ihren Plänen nicht vor. Bis sie Major Caleb Halliday trifft und erfährt, was Sehnsucht ist. In seinen Armen lernt sie eine ihr unbekannte, verführerische Welt kennen – eine Welt voller Leidenschaft. Doch Lily muss sich entscheiden – zwischen ihrer Familie und ihrer großen Liebe …

Über die Autorin

Linda Lael Miller wurde in Spokane, Washington geboren und begann im Alter von zehn Jahren zu schreiben. Seit Erscheinen ihres ersten Romans 1983 hat die New York Times- und USA Today-Bestsellerautorin über 100 zeitgenössische und historische Liebesromane veröffentlicht und dafür mehrere internationale Auszeichnungen wie den Romantic Times Award erhalten. Linda Lael Miller lebt nach Stationen in Italien, England und Arizona wieder in ihrer Heimat im Westen der USA, dem bevorzugten Schauplatz ihrer Romane. Neben ihrem Engagement für den Wilden Westen und Tierschutz betreibt sie eine Stiftung zur Förderung von Frauenbildung.

Mehr Informationen über die Autorin und ihre Bücher unter http://www.lindalaelmiller.com/.

Linda Lael Miller

Die Chalmers-Schwestern: Lily und der Major

Aus dem amerikanischen Englisch von Katharina Braun

beHEARTBEAT

Digitale Erstausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:

Copyright © 1990 by Linda Lael Miller

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Lily and the Major«

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.

Für diese Ausgabe:

Copyright © 1992/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat: Katharina Woicke

Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © Aleta Rafton

eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar

ISBN 978-3-7325-7900-6

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

Prolog

Lincoln, Nebraska – 9. Dezember 1865

Es schneite heftig, und der kalte Wind pfiff der sechsjährigen Lily unter die Röcke und biss ihr in die bloße Haut, aber sie machte sich nicht die Mühe, sich zu bücken, um ihre Strümpfe heraufzuziehen. Sie war viel zu beschäftigt damit, die kleine Gruppe von Menschen zu beobachten, die sich auf dem Bahnsteig versammelt hatten und sie und die anderen Kinder anstarrten, die mit dem Orphan-Train, dem Waisenkinderzug, auf dem Weg nach Westen waren.

An Lilys schäbigem Mantel hing ein Zettel, mit einer Zwei und einer Sieben darauf. Lily wusste, dass diese beiden Zahlen eine andere ergaben, aber da sie nie eine Schule besucht hatte, wusste sie nicht, welche das war. Ihre Schwestern hatten es ihr bestimmt gesagt, aber Lily war zu verwirrt. Es gab so viele andere Dinge, die sie sich unbedingt merken musste, wie ihre Schwestern sie immer wieder ermahnt hatten.

Dass sie Lily Chalmers hieß, dass Emma und Caroline ihre Schwestern waren. Dass ihr Geburtstag der vierzehnte Mai 1859 war, ihr Geburtsort Chicago, Illinois.

Lily spürte, wie sich Carolines Hände auf ihren Schultern verkrampften und richtete sich noch gerader auf. Ihr Herz begann aufgeregt zu klopfen, als ein großer, wie ein Bär wirkender Mann vortrat, der einen grauen Wollmantel trug und die kleine Gruppe von Waisen aus schmalen Augen musterte. Obwohl Emma und Caroline ihre kleine Schwester von dem Moment an, als der Zug aus Chicago ausgelaufen war, darauf vorbereitet hatten, dass man sie trennen würde, hatte Lily die Hoffnung nicht aufgegeben, jemand möge alle drei Schwestern gemeinsam zu sich nehmen.

Doch der Mann entschied sich für zwei Jungen, und Lily seufzte, teils erleichtert, teils resigniert. Aus dem Augenwinkel schaute sie zu Emma herüber und sah eine Träne über die Wange ihrer Schwester laufen. Emma war sieben und damit – so fand Lily – viel zu alt zum Weinen. Rasch nahm sie Emmas Hand und drückte sie aufmunternd.

Da löste sich eine rundliche Frau aus der Menge, stapfte über die schneebedeckten Stufen auf die Plattform und ging zu den drei Mädchen, die sich fest umfangen hielten.

»Die da will ich«, verkündete sie herrisch, und einen Moment lang empfand Lily ein wildes Triumphgefühl, weil sie Recht behalten hatte und die Frau sie alle nehmen würde. Doch dann merkte Lily, dass nur die achtjährige Caroline gemeint war.

Caroline knickste. »Madam, bitte«, sagte sie flehend, »das sind meine Schwestern, Emma und Lily, beides brave, starke Mädchen, die arbeiten und kochen können ...« Die Frau schüttelte den Kopf. »Nur du«, sagte sie.

Caroline hatte gerade noch Zeit, ihre Schwestern kurz zu umarmen. Ihre braunen Augen schimmerten feucht, auf ihrem dunklen Haar glitzerte der Schnee. Lily wusste, dass Caroline – als älteste und verantwortungsbewussteste der Schwestern – gehofft hatte, erst ganz zum Schluss ausgewählt zu werden, denn bei ihr war es am wahrscheinlichsten, dass sie sich an alles erinnern würde und wusste, wo die beiden Jüngeren zu finden waren.

»Vergesst nicht, was ich euch gesagt habe«, mahnte Caroline sanft, als sie sich vor Lily hinhockte und ihre Hände nahm. »Und wenn ihr euch einsam fühlt, dann singt die Lieder, die Grandma uns beigebracht hat. Das wird uns einander näherbringen.« Sie küsste Lily auf die Wange. »Bald werde ich euch wiederfinden, irgendwie«, fügte sie hinzu. »Das verspreche ich.«

Dann richtete Caroline sich auf und wandte sich an Emma. »Sei stark«, sagte sie leise. »Und erinnere dich an alles. An alles, Emma, bitte!«

Emma nickte mit Tränen in den Augen. Mit ihrem rotblonden Haar und den tiefblauen Augen war sie Lilys Ansicht nach die Hübscheste und konnte auch am schönsten singen.

Als offensichtlich wurde, dass es niemanden mehr gab, der noch eines der Kinder mitnehmen wollte, scheuchte der Zugführer die anderen in den Waggon zurück. Lily weinte nicht wie Emma, aber dafür steckte ein harter, kalter Klumpen in ihrer Kehle, und das Herz tat ihr so weh, dass sie Angst hatte, es würde jeden Augenblick zerspringen.

»Komm, wir singen was«, sagte Emma tapfer, als ihre Tränen versiegt waren und das Abendessen ausgeteilt worden war, das wie immer aus trockenem Brot und einem Becher Milch bestand.

Aber die vertrauten Lieder klangen nur fremd ohne Carolines Begleitstimme und brachten Emma wieder zum Weinen. Zum Schluss hielten sich die beiden Mädchen in stummem Unglück fest umfangen und versuchten einzuschlafen.

Lily schloss die Augen und dachte wieder daran, wie ihre Mutter sich an jenem Abend mit dem Soldaten in der schmutzigen blauen Uniform unterhalten hatte. Damit hatte alles angefangen ...

»Aber es sind meine Kinder«, hatte Mama mit schleppender Stimme gesagt, der anzuhören war, dass sie wieder zu viel Brandy getrunken hatte. »Was soll ich denn mit ihnen machen?«

»Schick sie in den Westen, Kathleen«, hatte der Soldat erwidert und einladend den Vorhang zurückgeschlagen, der Mamas Bett vom Rest der kleinen Wohnung trennte.

»Nach Westen?«, hatte Mama verblüfft wiederholt, während sie dem Mann hinter den Vorhang gefolgt war. Sie tat stets, was die Männer von ihr verlangten, aber selbst das schützte sie nicht immer vor ihren Schlägen. An diesem Abend hatte Lily zum ersten Mal etwas von den Waisenkinderzügen gehört. Während der Soldat Mama beschrieb, wie ihre Töchter im Westen ein wunderschönes neues Zuhause finden würden, sanken seine und ihre Kleider zu Boden. Als sich die Schatten ihrer nackten Körper hinter dem dünnen Vorhang abzeichneten, war Lily hinausgegangen, um sich auf die Treppe zu setzen und nachzudenken ...

Lily zwang sich in die Gegenwart zurück und schmiegte sich noch fester an Emma, die unglücklich in die Finsternis starrte. Und da sagte Lily zum ersten Mal die Worte, die bisher keine von ihnen auszusprechen gewagt hatte. »Mama hat uns wegen des Soldaten fortgeschickt.«

Emma nickte, und wieder kamen ihr die Tränen. »Er hätte sie sonst nicht geheiratet«, erwiderte sie bedrückt.

»Ich hasse Soldaten!«, sagte Lily mit all der Inbrunst einer Sechsjährigen.

Emma legte einen Arm um ihre Schwester und zog sie an sich. »Es ist sinnlos, jemanden zu hassen. Außerdem werden wir eines Tages wieder alle zusammen sein, so wie Caroline es uns versprochen hat.«

Lily seufzte. »Ich muss mal.«

»Warum hast du das nicht erledigt, als der Zug gehalten hat?«, entgegnete Emma gereizt. »Jetzt kannst du nur auf diesen schrecklichen Eimer gehen.«

»Ich muss mal«, beharrte Lily.

Emma stand seufzend auf und führte ihre Schwester zum Ende des Waggons, wo sie wartete, bis Lily den Eimer benutzt hatte, der sich hinter der letzten schmutzigen Bankreihe verbarg. Einige der Jungen reckten die Hälse und versuchten, etwas zu sehen, aber Emma warf ihnen einen strafenden Blick zu und hielt ihre Röcke wie einen Schild vor Lily.

Die Mädchen saßen längst wieder auf ihren Plätzen, als Lily plötzlich der Gedanke kam, dass Emma zu den Kindern gehören könnte, die beim nächsten Halt den Zug verließen. Angenommen, Emma fände eine neue Familie, und sie, Lily, nicht? Falls das geschah, konnte sie nicht mehr auf die Toilette gehen, wenn sie musste, denn niemand würde sie dann vor diesen frechen Jungen schützen und mit ihren Röcken einen Vorhang für sie bilden, wenn sie sich auf den Eimer hockte.

Lily hatte Angst, sich in die Hose zu machen und von den anderen ausgelacht und ›Baby‹ geschimpft zu werden.

Aber bald waren es ganz andere Sorgen, die Lily bedrängten. Vielleicht mochten die Leute, die sie aufnahmen, sie nicht, oder sie wären hässlich und böse zu ihr. Oder, was noch schlimmer wäre, niemand würde Lily nehmen, und dann müsste sie immer weiterfahren in diesem kalten, schmutzigen Zug, für immer und ewig, ein Leben lang. Doch endlich schlief auch Lily ein, und dann träumte sie etwas Wunderschönes. Sie träumte, ihre Mama hätte es sich anders überlegt und wollte ihre Töchter zurückhaben. Sie nannte sie ihre lieben Schätzchen und versprach, dass sie alle zusammen in einem wunderschönen Haus am Meer leben würden, wie Lily es in den Bilderbüchern ihrer Großmutter gesehen hatte.

Das ruckartige Halten des Zuges riss Lily brutal aus dem Schlaf. Es war früh am Morgen, und wieder mussten sie und Emma sich mit den anderen Kindern auf dem Bahnsteig versammeln, um sich wie eine Ware von fremden Menschen anstarren zu lassen.

Eine kleine, hagere Frau wollte Emma adoptieren, die schweigend und wie versteinert auf dem Bahnsteig stand, während Lily sich an ihre Röcke klammerte.

»Nehmen Sie auch meine Schwester!«, flehte Emma. »Bitte, Madam – zwingen Sie mich nicht, Lily im Stich zu lassen.«

Die Frau schnaubte nur verächtlich. »Ich kann froh sein, wenn ich ein Mädchen bekomme, damit es mir im Haushalt hilft«, sagte sie. »Wenn ich zwei nach Hause brächte, würde Mr. Carver mir ein blaues Auge schlagen.«

In diesem Augenblick griff der Zugführer ein. Er hob Lily auf die Arme und trug sie in den Waggon, wo er sie recht unsanft auf eine Bank fallen ließ. Lily war zu erschrocken, um zu weinen, zu betroffen über diese brutale Trennung von ihrer Schwester, um etwas zu sagen. Aber dann zahlte sie es dem Zugführer doch heim.

Sie beugte sich über den Gang und übergab sich.

Der Zugführer fluchte wütend, die Jungen lachten, aber Lily wandte nur den Kopf und starrte trotzig aus dem Fenster.

Als der Zug aus dem kleinen Bahnhof in die schneebedeckte Ebene hinausratterte, sah Lily Emma winken. Neben ihr stand eine elegante Dame in einem grünen Kleid und mit federbesetztem Hut. Die andere Frau, die nicht wollte, dass man ihr ein blaues Auge schlug, war nirgendwo zu sehen.

Lily aß an diesem Tag kein Frühstück, und sie verzichtete auch auf das karge Mittagsmahl aus verschrumpelten Äpfeln, Apfelsaft und Brot.

Am späten Nachmittag, als neue Schneestürme über das Land jagten, kam der Zug mit einem schrillen Pfiff erneut zum Halten. Lily hätte sich nicht von ihrem Platz gerührt, wenn der Zugführer sie nicht beim Kragen gepackt und mit den anderen auf die Plattform hinausgeschubst hätte.

Ein untersetzter Mann in einem schwarzen Rock zeigte mit dem Finger auf Lily, während er mit der Frau an seiner Seite sprach. Ein junger Mann stand bei ihnen, aber auf ihn achtete Lily kaum, denn sie hatte nur Augen für das kleine Mädchen.

Mit den dicken blonden Schillerlocken, den rosigen Wangen und dem wunderschönen Mantel aus hellblauem Samt sah es aus wie eine Erscheinung aus dem Märchenbuch. Nun hob das schöne Kind die Hand, lächelte und deutete auf Lily.

»Ich will die da«, sagte das kleine Mädchen laut und deutlich zu seinem Vater.

Lily trat einen Schritt auf das andere Kind zu. Ihr war egal, wer sie haben wollte und was man mit ihr machte, solange sie nicht mehr in diesen schrecklichen Zug zurückkehren musste.

Das kleine Mädchen kam und blieb vor Lily stehen. Sie hatten in etwa die gleiche Größe, und beide waren blond, aber da hörte die Ähnlichkeit auch schon auf. Lily war mager, ihr helles Haar zerzaust und verfilzt, während das andere Kind eher rundlich war und sehr gepflegt.

»Ich bin Isadora«, stellte es sich lächelnd vor. »Papa sagt, ich könnte dich als Spielgefährtin haben, wenn ich will.«

Lily verlagerte ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen; sie wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. Jetzt, nachdem Emma und Caroline fort waren, vielleicht für immer, war es nicht mehr so wichtig, wer sie mitnahm. Sie konnte nur versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.

Isadora runzelte die Stirn, ihre kornblumenblauen Augen unter den langen, dichten Wimpern wurden schmal. »Du kannst doch sprechen, oder? Ich will eine Freundin, die sprechen kann!«

»Ich bin Lily«, kam die schüchterne, aber entschiedene Antwort. »Ich bin sechs, und ich kann so gut sprechen wie du auch.«

Isadora nahm Lilys Hand und führte sie auf ihre schmunzelnden Eltern und den jungen Mann zu, der vermutlich ihr Bruder war. Er schien die Begeisterung seiner Familie jedoch nicht zu teilen. Er war ein stämmiger Junge mit lockigem braunem Haar, und obwohl er die Vorgänge eindeutig zu missbilligen schien, lag ein freundlicher Ausdruck in seinen blauen Augen.

»Das ist das Mädchen, das ich will«, verkündete Isadora. »Ich werde sie Aurora nennen – nein, das ist zu hübsch.« Sie drehte sich um und musterte Lily prüfend. »Ich weiß. Du wirst Alva sein. Alva Sommers.«

Lily wurde zu einer wartenden Kutsche geführt und von Isadoras Bruder hineingehoben, der ihr zuzwinkerte und sie anlächelte.

Von diesem Tag an wurde Lily von allen in der Familie Alva genannt, ausgenommen vom jungen Rupert. Er allein nannte sie bei ihrem richtigen Namen, und als Lily ihm von Caroline und Emma erzählte, schrieb er alles auf, damit sie es nie vergessen sollte.

1

Tylerville, Washington Territory – 10. April 1878

Aus dem Blue Chicken Saloon drang das blecherne Klimpern des Pianos auf die Straße; durch die offen stehenden Türen zogen Schwaden billigen Zigarrenrauchs nach draußen. Lily Chalmers schaute schnell noch einmal auf die Taschenuhr, die sie auf ihrem blauen Baumwollkleid trug, und nickte. Sie hatte Zeit genug, bis sie wieder an ihre Arbeit zurückkehren musste.

Während sie mit einer Hand ihre Röcke raffte, suchte sie sich vorsichtig einen Weg durch den Schmutz und die Pferdeäpfel, die auf der Straße lagen. Ein kleines Lächeln spielte um ihre Lippen, als sie die andere Straßenseite erreichte und auf den hölzernen Bürgersteig trat. Das ›Land Office‹, das Büro, in dem die Grundstückseintragungen vorgenommen wurden, hatte geöffnet.

Der Angestellte, ein junger Mann mit Brille und pockennarbigem Gesicht, stand hinter der Theke. Er tippte kurz an den Schirm seiner Mütze, als Lily hereinkam, dann betrachtete er sie von Kopf bis Fuß: ihr blondes Haar, das im Nacken zu einem Knoten geschlungen war, ihre großen braunen Augen, ihre schlanke Figur.

»Guten Morgen«, sagte er, wie Lily schien, mit ungewohnter Begeisterung.

Doch sie ignorierte seine Reaktion. Sie mochte es nicht, wenn man sie auf diese Weise taxierte, auch wenn sie sich schon seit vielen Jahren daran gewöhnt hatte. Außerdem konnte nichts diesem wunderbaren Tag seinen Glanz nehmen – nicht einmal die Tatsache, dass sie schon in einer halben Stunde wieder ihren Dienst im Harrison Hotel aufnehmen und dort einem Haufen ungehobelter und lärmender Soldaten die nächste Mahlzeit servieren musste.

»Ich würde gern meinen Anspruch auf ein Stück Land eintragen lassen«, sagte Lily stolz. Sie nahm eine zusammengefaltete Karte aus ihrem Beutel und hielt sie dem Angestellten hin.

Der junge Mann warf schnell einen Blick über Lilys Schulter, dann richtete er seinen Blick wieder auf sie. »Hat Ihr Mann Sie denn nicht begleitet?«, wollte er wissen. Seine Begeisterung war merklich zusammengeschrumpft, hatte Enttäuschung Platz gemacht.

Lily seufzte, dann straffte sie die Schultern. »Ich habe keinen Ehemann«, antwortete sie.

Seine Augen hinter den Brillengläsern wurden ganz groß. »Sie haben keinen Ehemann?«, wiederholte er. »Aber dann können Sie nicht ... das geht nicht ...«

Lily war auf seinen Einwand vorbereitet gewesen, auch wenn er ihn wahrlich nicht sehr zusammenhängend vorgebracht hatte. »Dem Gesetz nach kann jede gesunde und großjährige Einzelperson die Hälfte eines ausgewiesenen Grundstücks in Anspruch nehmen«, erwiderte sie und hoffte dabei, dass er darauf verzichten würde, den Nachweis dafür zu verlangen, dass sie schon großjährig war – denn sie war noch nicht ganz neunzehn. »Man muss lediglich innerhalb von fünf Jahren nachweisen, dass man fähig ist, dreihundertzwanzig Acres zu bewirtschaften; das heißt, man muss ein Haus bauen und Landwirtschaft betreiben.«

Der junge Angestellte trommelte nervös mit den Fingern auf das Holz der Theke. Man sah ihm deutlich an, wie durcheinander er war. Er wollte etwas sagen, brachte aber kein vernünftiges Wort heraus.

Lily tätschelte ihm beruhigend die Hand. »Na, na«, meinte sie. »Nur keine Panik. Sie sagen mir jetzt, wie Sie heißen, und dann werden wir die Sache in aller Ruhe regeln.«

»Monroe«, meinte er. »Ich heiße Monroe Samuels.«

Lily nickte erfreut und reichte ihm die Hand. »Und ich bin Lily Chalmers«, sagte sie. »So, und wenn wir uns jetzt aufs Geschäft konzentrieren könnten! Ich habe nämlich gleich noch einen Termin.«

Monroe nahm die Karte, die Lily auf die Theke gelegt hatte, und faltete sie auseinander. Sein Adamsapfel hüpfte auf und nieder, als er die grobe Zeichnung der Parzelle betrachtete, für die Lily sich entschieden hatte. Dann ging er zum Schrank, nahm ein riesiges Buch heraus und schlug eine Seite auf.

Lily stellte sich auf die Zehenspitzen und versuchte, die Worte zu entziffern, aber sie war zu weit entfernt, um etwas lesen zu können.

»Für die Eintragung wird eine Gebühr von fünf Dollar erhoben«, sagte Monroe, nachdem er sich umständlich geräuspert hatte. Anscheinend erwartete er, dass Lily es sich nun doch anders überlegte.

Doch sie öffnete ihre Tasche und nahm eine Fünfdollarnote heraus. »Hier ist das Geld«, sagte sie schlicht.

Monroe kam und nahm sich noch einmal die Karte, um sie mit den Aufzeichnungen in seinem Buch zu vergleichen. »Wissen Sie, die Parzelle könnte ja schon vergeben sein.«

Lily hielt den Atem an. Ihr Grundstück durfte nicht vergeben sein – nicht ihr Land! Von Anfang an hatte sie gewusst, dass der liebe Gott dieses Stück Land für sie bestimmt hatte, nur für sie allein. Sie schloss die Augen und stellte sich den in der Sonne glitzernden, silbernen Bach vor, das saftige grüne Gras, das fruchtbare Schwemmland, wo sie ihr Getreide anbauen würde. Fast glaubte sie, den Duft der Kiefern und Tannen zu riechen, die ihr Land nach Süden hin begrenzten.

Monroe räusperte sich noch einmal, schaute auf die Banknote, als ob er sich vergewissern wolle, dass sie nicht verschwunden war, steckte eine Feder ins Tintenfass und nahm dann widerstrebend die nötige Eintragung vor. »Sie brauchen dennoch einen Mann, wenn Sie sich dort niederlassen wollen«, gab er zu bedenken. »Sie werden sich gegen Indianer wehren müssen, gegen Banditen, und Klapperschlangen gibt es dort ebenfalls ...«

»All das hatten wir in Nebraska auch«, unterbrach Lily ihn höflich und schaute auf ihre Uhr. »Und ich habe es überlebt. Wenn Sie sich jetzt bitte beeilen würden ...«

Stirnrunzelnd schrieb Monroe eine Quittung und eine vorläufige Besitzurkunde aus. »Die zweite Hälfte des Grundstücks ist bereits vergeben«, warnte er. »Achten Sie darauf, Ihre Grenze genau abzustecken!«

Lily erwiderte seinen finsteren Blick gelassen. »Ich habe sie schon persönlich abgeschritten«, erwiderte sie.

Monroe wirkte keineswegs beruhigt. Er schnappte sich den Fünfdollarschein und schob Lily die Quittung und die Urkunde zu. »Viel Glück, Miss Chalmers. Sie werden es brauchen.«

Wenn die Tinte schon trocken gewesen wäre, hätte Lily die Urkunde vor Freude an die Brust gedrückt. Aber so lächelte sie den besorgten Angestellten nur an und eilte hinaus.

Der Wind zerrte an der Urkunde, als Lily draußen stehen blieb, um das Dokument genauer zu betrachten. Zum ersten Mal in ihrem Leben besaß sie etwas Solides und Reales. Wenn sie erst ihr Haus errichtet und ihre erste Ernte eingebracht hatte, war sie endlich unabhängig; dann würde sie nie wieder ein Eindringling sein, nie wieder eine unerwünschte Last.

Sie spitzte die Lippen und blies auf das Dokument, wie ein Kind, das sich über einen Geburtstagskuchen beugt, und als sie sicher sein konnte, dass die Tinte trocken war, rollte sie die Urkunde sorgfältig zusammen und band ein Stückchen Schnur darum.

Dann kehrte sie eilig ins Hotel zurück, wo die Arbeit eines langen, harten Tages auf sie wartete.

»Es sind heute eine Menge da«, rief ihr Charlie Mayfield, der Koch, zu, als sie in die Küche kam. »Und sie sind ausgesprochen lästig.«

Lily band sich ihre karierte Schürze um und nickte. »Das sind sie immer«, erwiderte sie ergeben. »Sie sind Soldaten.«

Das sagte ihrer Meinung nach alles. Für Männer in Uniform hatte sie nichts übrig. Sie waren frech, dreist und aufdringlich, und sie kannten keine Rücksichtnahme auf die Gefühle anderer.

Lily ordnete rasch ihr Haar und machte sich dann an die Arbeit.

Es war einige Zeit später, als sie sich mit einem schwer

beladenen Tablett in den Händen zwischen den Tischen durchzwängte und einer der Soldaten plötzlich und heftig an ihren Schürzenbändern zerrte. Er brachte Lily aus dem Gleichgewicht, sodass sie stolperte und das Tablett klappernd auf den Boden fiel.

Aufgebracht wirbelte Lily zu dem grinsenden jungen Infanteriesoldaten herum, schnappte sich den Krug schäumenden Biers, der vor ihm stand, und schüttete ihm den Inhalt ins Gesicht. Schadenfrohes Gelächter wurde laut, und die Kameraden des Soldaten klatschten vor Vergnügen in die Hände.

Lily spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg. Soldaten besaßen kein Gefühl dafür, was sich gehörte und was nicht, solange sie nur ihren Spaß hatten.

Dann kniete sie sich hin und sammelte die schmutzigen Teller, Tassen und Gläser ein, die sie hatte fallen lassen. Sie arbeitete schnell und ohne sich weiter ablenken zu lassen, und sie hielt erst inne, als ein Paar schwarze Stiefel vor ihr stehen blieben. Sofort loderte ihr Zorn wieder auf.

Diese Kerle hatten sie schon den ganzen Morgen geärgert und schikaniert, und sie war nicht länger bereit, auch noch die andere Wange hinzuhalten.

Langsam stand sie auf und seufzte, als die Nadeln, die ihr langes Haar zusammenhielten, sich lösten und ihr das Haar frei auf die Schultern fiel. Amüsierte Rufe wurden laut, als sie die Hände in die Hüften stemmte und angriffslustig das Kinn vorschob.

Die Augen, die auf sie herabschauten, waren von dem gleichen warmen Braun wie Ahornsirup, und als der Soldat seinen Hut abnahm, sah sie, dass er goldbraunes Haar hatte.

»Im Namen der Armee der Vereinigten Staaten, Madam«, sagte er mit kaum verhohlener Belustigung, »möchte ich mich für das Benehmen dieser Männer entschuldigen.«

Lily ermahnte sich, dass die Soldaten aus dem nahen Fort Deveraux die Haupteinnahmequelle des Hotels darstellten und dass sie ohne sie keine Arbeit hätte. Dennoch war sie mit ihrer Geduld fast am Ende.

»Männer?«, wiederholte sie scharf. »Sie benehmen sich nicht wie Männer, sondern wie kleine Kinder.«

Auf ihre schnippische Bemerkung kam als Antwort ein ganzer Chor von Pfiffen, Zurufen und Geheule.

Der Mann, der vor Lily stand – ein Major, seinen Rangabzeichen nach – lächelte nur und zeigte dabei seine makellos weißen Zähne. »Die Männer waren zwei Wochen lang auf Patrouille, Madam«, erklärte er, ohne auf ihren Kommentar einzugehen.

Etwas an seinem Lächeln gab Lily das Gefühl, dass der Boden unter ihren Füßen schwankte, und sie musste die Hand ausstrecken, und sich an einer Stuhllehne festhalten. »Ich begreife trotzdem nicht, warum sie sich wie eine Horde Zirkusaffen aufführen müssen.«

Das Lächeln des Majors vertiefte sich. »Sie haben natürlich recht«, sagte er. Jedes Wort, das aus seinem Munde kam, klang höflich und respektvoll. Wieso nur hatte sie dann das Gefühl, dass er sich über sie lustig machte?

Lily schaute auf sein ordentlich geknöpftes Hemd und fragte sich völlig unpassenderweise, ob seine Brust wirklich so breit und muskulös war, wie sie erschien.

Mit einem Kopfschütteln verdrängte sie diese unerwünschten Überlegungen und bückte sich, um den Rest des Geschirrs aufzuheben. Sie war erstaunt, als der Major neben ihr in die Knie ging, um ihr zu helfen, aber sie hielt den Kopf abgewandt und schaute ihn nicht an.

»Wie heißen Sie?«, fragte er.

Lily stellte den Rest des Geschirrs so hart auf das Tablett, dass es klirrte. »›Stellenlos‹, wenn ich nicht bald in die Küche zurückgehe und meine Bestellungen abhole«, fuhr sie ihn an.

Der Major nahm das schwere Tablett und richtete sich mit müheloser Anmut auf, während Lily recht ungraziös auf die Beine kam. Als sie das Tablett von ihm entgegennahm, kniff jemand sie in den Po, und wieder fiel alles auf den Boden.

Mit einem wütenden Aufschrei drehte sich Lily um. »Wer war das?«, herrschte sie die grinsenden Männer an.

Ihr bot sich ein Bild der Unschuld. Es war offensichtlich, dass niemand sich schuldig bekennen würde.

Der Major räusperte sich, und die Männer verstummten.

»Das ist genug«, sagte er mit ruhiger Autorität. »Der Nächste, der diese Frau belästigt, wird seine Freizeit unter Arrest verbringen. Ist das klar?«

»Ja, Sir«, antworteten die Männer einstimmig. Einer sammelte das Geschirr ein, und reichte Lily das Tablett, worauf sie sich abwandte und in die Küche stürmte. Wieder einmal erinnerte sie sich nur allzu deutlich an jenen Mann, der vor Jahren in das Leben ihrer Mutter getreten war und Kathleen überredet hatte, Lily und ihre Schwestern mit dem Waisenkinderzug fortzuschicken.

Soldaten. Sie waren alle gleich.

In der heißen Küche wartete Charlie schon mit dem Essen. »Es wird alles kalt!«, beschwerte er sich, wie sie erwartet hatte, und deutete auf die Teller mit gebackenem Huhn, Kartoffelpüree und Soße.

Hastig ordnete Lily ihr Haar und steckte es zum zweiten Mal an diesem Tag zu einem Knoten zusammen. »Ich weiß«, sagte sie leise. »Es tut mir leid.«

Charlies Miene wurde sanfter. Er war ein alter Mann mit spärlichem weißem Haar und schrulligen Manieren, aber im Grunde seines Herzens ein sehr gutmütiger Mensch. »Wahrscheinlich haben die Jungen Sie wieder belästigt. Da geschieht es ihnen nur recht, wenn sie ihr Essen kalt bekommen«, sagte er, während er aus Töpfen und Kesseln weitere Teller füllte.

Lily lächelte ihm zu und eilte mit dem Tablett hinaus. Diesmal hielt sie sich von den Tischen entfernt, so gut es ging, in der Hoffnung, weiteren Ärger mit den Soldaten zu vermeiden. Aber sie benahmen sich erstaunlich gesittet.

Als Lily den Ecktisch neben dem Fenster erreichte, stellte sie bestürzt fest, dass dort der Major saß, zusammen mit einem älteren Mann, der die Uniform eines Colonels trug. Eine elegant gekleidete Dame mit eisengrauem Haar und sanftmütigem Gesicht saß neben dem ranghöheren Offizier und lächelte, als Lily einen Teller vor sie hinstellte.

»Sie sind neu in Tylerville, nicht wahr?«, fragte die Dame.

Lily biss sich auf die Lippen und nickte. Sie hatte keine Zeit zum Plaudern, aber sie wollte auch keinen Gast beleidigen. »Ja, Madam«, antwortete sie. »Ich bin seit einem Monat hier.«

Die Frau reichte ihr eine behandschuhte Hand. »Willkommen«, sagte sie. »Mein Name ist Gertrude Tibbet.«

Lily schaute auf den Major, der sie interessiert betrachtete, und schluckte nervös. »Ich bin Lily«, erwiderte sie. »Lily Chalmers.«

»Das ist Major Caleb Halliday, ein guter Freund von uns«, fuhr Mrs. Tibbet fort und deutete lächelnd auf den Major. »Und der Herr, der neben mir sitzt, ist mein Ehemann, Colonel John Tibbet.«

Lily nickte dem Colonel, einem kräftigen Mann mit schneeweißem Haar und Schnurrbart, höflich zu, aber den Major ignorierte sie. Keiner der beiden Männer erhob sich, wie sie es unter anderen Umständen vielleicht getan hätten.

»Lass das arme Kind mit seiner Arbeit weitermachen, Gertrude«, meinte der Colonel Tibbet und begann sich mit seinem Essen zu beschäftigen.

Darauf verstummte Mrs. Tibbet, und Lily kehrte in die Küche zurück. Den Rest des Tages verbrachte sie damit, von einem Tisch zum anderen zu eilen, Kaffeetassen nachzufüllen, Essen zu servieren und schmutziges Porzellan und Besteck abzuräumen.

Als das Lokal Stunden später endlich schloss, schmerzten ihre Füße, und sie war so müde, dass ihr fast die Augen zufielen. Eine weitere Stunde verbrachte sie mit Geschirrabwaschen und Aufräumen, dann war es endlich so weit, dass sie ihren Umhang und ihre Haube holen konnte. Als sie in den kühlen Frühlingsabend hinaustrat, wartete Major Halliday auf sie.

Er zog seinen Hut. »Guten Abend, Miss Chalmers.«

»Was wollen Sie?« Lily sah ihn unfreundlich an.

Der Major lächelte, und Lily sah, dass er gebadet hatte und eine frische Uniform trug. Er zögerte einen Moment, dann antwortete er: »Ich würde Sie gern nach Hause begleiten. Es ist schon dunkel, und eine Stadt voller Soldaten ist kein Ort für eine Frau allein.«

Lily straffte ihre Schultern. »Ich wohne ganz in der Nähe«, entgegnete sie abwehrend. »Ich brauche keine Begleitung.«

Es war, als hätte sie nichts gesagt. Major Halliday passte sich ihren Schritten an und setzte seinen Hut wieder auf. »Wo haben Sie gelebt, bevor Sie hierherkamen?«, wollte er wissen.

Lily seufzte. Der Major war über eins achtzig groß und sicherlich doppelt so schwer wie sie. Es bestand keine Aussicht, ihn loszuwerden, solange er es nicht wollte. »In Nebraska«, erwiderte sie kurz angebunden und ging schneller.

Der Major runzelte die Stirn. »Das ist sehr weit von hier. Haben Sie Familie in Tylerville?«

Ein alter Schmerz erwachte in Lily, als sie an ihre verlorenen Schwestern dachte. Vielleicht würde sie sie nie wiederfinden, trotz ihrer Gebete, ihrer Briefe und obwohl sie schon so viele Orte abgesucht hatte. Sie schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe keine Familie.«

»Haben Sie irgendwo anders Verwandte?«, beharrte der Major.

Lily warf ihm einen kurzen Blick zu. »Einen Adoptiv-Bruder in Spokane.« Von Emma und Caroline wollte sie ihm nichts erzählen, das würde nur alte Wunden aufreißen. »Warum sind Sie so neugierig, was mich angeht, Major?«

Er lächelte. »Ich heiße Caleb«, verbesserte er sie, ohne auf ihre Frage einzugehen.

»Das ist mehr, als ich wissen will«, entgegnete Lily hochmütig, und darüber lachte er.

»Das mag schon sein. Darf ich Sie Lily nennen?«

»Nein, das dürfen Sie nicht. Ich bin Miss Chalmers für Sie, wenn Sie schon unbedingt mit mir reden müssen.« Wieder lachte er, und sein Lachen hatte einen tiefen und sehr männlichen Klang. »Sie haben die warmherzige Geselligkeit eines Igels, Miss Chalmers.«

»Danke.« Es irritierte Lily, als sie sich dabei ertappte, wie sie wieder an seine Brust dachte. Er war ein starker, gut gebauter Mann, der nach einem harten Arbeitstag bestimmt nicht über seinem Essen einschlief ... Aber es bestand wenig Hoffnung, ihn in einen Farmer zu verwandeln. Seinem Rang nach zu urteilen, musste Caleb Halliday schon sehr lange bei der Armee sein, und er hatte sicher vor, auch dort zu bleiben.

Inzwischen hatten sie das Haus erreicht, in dem Lily wohnte, und darüber war sie erleichtert und auch ein bisschen traurig. Als sie auf der hölzernen Veranda stand, zwang sie sich zu einem Lächeln. »Gute Nacht, Major«, sagte sie.

Bevor sie sich jedoch abwenden und hineingehen konnte, ergriff er ihre Hand. »Erzählen Sie mir, warum Ihr Bruder Ihnen diese weite Reise gestattet hat – so ganz allein.« Die Worte klangen fast wie ein Befehl, so höflich sie auch formuliert sein mochten.

Lily versuchte, ihm ihre Hand zu entziehen. »Ich bin fast neunzehn Jahre alt«, entgegnete sie scharf. »Ich habe Rupert nicht um Erlaubnis gebeten.« Schuldbewusst dachte sie daran, wie sie Spokane, wo Rupert heute lebte, verlassen hatte, ohne sich von ihrem Adoptivbruder zu verabschieden oder sich wenigstens dafür zu bedanken, dass er immer so gut zu ihr gewesen war.

Wieder lächelte der Major. »Sie sind also davongelaufen«, stellte er fest.

»Nein«, log Lily. »Und selbst wenn, ginge es Sie nichts an.«

»So?« Major Halliday drehte ihre Hand in seiner und begann die zarte Haut an ihrem Handgelenk zu streicheln. Diese Berührung löste eine Reihe von verwirrenden Gefühlen in Lily aus, nicht zuletzt eine süße Schwere in ihren Brüsten und eine kribbelnde Wärme in ihrem ganzen Körper.

Die Tür der Pension öffnete sich, und Mrs. McAllister – Gott segne ihre Neugier! – steckte ihre Nase heraus. »Zeit hereinzukommen, Lily. Sagen Sie Ihrem jungen Mann gute Nacht.«

Lily bedachte Caleb mit einem giftigen Blick. »Er ist nicht mein junger Mann«, erwiderte sie entschieden. Am Tag, an dem sie etwas mit einem Soldaten begann, würden Iris in der Hölle blühen!

Calebs Grinsen war unverschämt. »Noch nicht«, sagte er, so leise, dass die scharfen Ohren der Hauswirtin es nicht hören konnten. »Wir sehen uns morgen, Lily.«

Sie drehte sich verärgert um und stürmte ins Haus. Es war ein schrecklicher Tag gewesen, und sie war froh, dass er vorüber war.

Nachdem sie sich eine Tasse Tee aufgebrüht hatte, ging sie über die Hintertreppe zu ihrem Zimmer und setzte sich auf das schmale Bett, um die Schuhe abzustreifen. Dann streckte sie sich mit einem Seufzer aus und bewegte ihre schmerzenden Zehen.

Um ihre Gedanken von Major Caleb Halliday abzulenken, dachte sie an Rupert. Sie hätte ihrem Bruder schreiben und ihm mitteilen müssen, dass sie wohlauf war, aber wenn sie ihn wissen ließ, wo sie sich aufhielt, würde er sicherlich herkommen und sie nach Spokane zurückschleifen.

Sosehr Lily ihren Bruder liebte, hätte sie doch das Leben, wie er es für sie geplant hatte, nicht ertragen. Sie wollte weder in einer Schule unterrichten noch in irgendeinem Laden Kaffeebohnen und Stoff verkaufen. Oder den erstbesten passenden Bewerber heiraten, der um ihre Hand anhielt.

Lily starrte an die Zimmerdecke und lächelte zufrieden. Die Besitzurkunde über das neu gewonnene Land war gut versteckt.

Lily wollte Farmer werden. Nächstes Jahr um diese Zeit würde sie in ihrem eigenen sonnenüberfluteten Tal Obstbäume pflanzen, einen Gemüsegarten anlegen und sich ein Dutzend Hühner halten.

Doch dann verblasste ihr Lächeln. Bevor sie damit beginnen konnte, brauchte sie eine Hütte zum Wohnen. Und ihr war klar, dass es ihr bei aller Entschlossenheit nicht gelingen würde, selbst die Bäume dafür zu fällen, ganz zu schweigen davon, die Stämme dorthin zu schleppen, wo sie ihr Häuschen errichten wollte.

Seufzend stand sie auf, um sich auszuziehen. Sie würde einen Weg finden, ihr Haus zu bauen. Sie würde es schon schaffen. Irgendwie.

Die Kirchenglocken weckten Lily mit ihrem beharrlichen bim, bam, bim, bam, und sie sprang erschrocken aus dem Bett. Sie war wieder einmal zu spät erwacht und würde nun zu spät zur Messe kommen, was ihr ganz sicher Mrs. McAllisters Zorn eintrug.

Hastig zog Lily sich an, fuhr schnell mit der Bürste über ihr Haar und begann es aufzustecken. Und da klopfte Elmira McAllister auch schon an die Tür. »Lily?«, rief sie ungeduldig. »Hast du schon wieder verschlafen?«

Es gehörte zu Mrs. McAllisters festen Regeln, dass alle Damen, die bei ihr wohnten, an der sonntäglichen Messe teilzunehmen hatten. Hätte Lily eine andere Möglichkeit zum Wohnen gehabt, wäre es ihr sicher merkwürdig erschienen, dass die männlichen Bewohner der Pension den Sonntagvormittag rauchend im Salon verbrachten und sich über ihr Seelenheil keine Gedanken zu machen schienen ...

Aber so, wie die Dinge lagen, schnappte Lily sich ihre Bibel, riss die Tür auf und begrüßte ihre Hauswirtin mit einem leicht verzerrten Lächeln und einem atemlosen: »Hier bin ich!«

Die plumpe Hausbesitzerin schnaubte nur verärgert. Ihr braunes, schon weiß durchsetztes Haar war zu dem üblichen strengen Knoten auf dem Oberkopf zusammengefasst, und ihre dunklen Augen musterten Lily misstrauisch. »Ich möchte wetten, dass der Chor schon das erste Lied gesungen hat, bevor wir unsere Plätze einnehmen«, sagte sie vorwurfsvoll. Dann wandte sie sich um und ging die schmale Treppe voran nach unten.

Draußen schien die Sonne, und Lily stellte erfreut fest, dass der Himmel vom gleichen tiefen Blau war wie Mrs. McAllisters Zuckerdose aus chinesischem Porzellan. Die Fliederbüsche neben dem Gartentor zeigten die ersten Knospen, und der Frühlingsregen in der Nacht hatte das neue Gras austreiben lassen.

Lily atmete tief ein und wünschte sehnlichst, den Morgen auf ihrem Land verbringen zu können, das sich auf halbem Wege zwischen Tylerville und Fort Deveraux befand. Dort wäre sie Gott bestimmt näher gewesen als in irgendeiner Kirche.

Aber sie folgte ihrer Hauswirtin ergeben und setzte sich still auf eine Bank, den Blick auf den Pastor gerichtet, der gerade seinen Platz auf der Kanzel einnahm. Sie zuckte leicht zusammen, als sich jemand neben sie setzte und sie zwang, zur Seite zu rücken.

Lilys braune Augen wurden schmal, als sie Caleb Halliday erkannte. Der Major trug eine frische blaue Uniform, seine Stiefel waren blank poliert, und den Hut hielt er respektvoll in der Hand.

Er schaute Lily einen Moment mit stummem Vorwurf an, als hätte sie ihm seinen Platz genommen, dann richtete er den Blick wieder auf die Kanzel.

Ein oder zweimal im Verlauf der Messe streifte Calebs muskulöser Schenkel Lilys Rock, und wieder hatte sie das seltsame Gefühl, ganz unvermutet in einen Orkan geraten zu sein.

Im Gedränge nach der Messe gelang es Lily nicht, Major Halliday aus dem Weg zu gehen. Er war direkt hinter ihr, seine Nähe war ihr mit fast schmerzhafter Intensität bewusst.

Als Lily draußen unter einem großen Ahornbaum stand, fächelte sie sich mit ihrer Bibel Luft zu und atmete tief ein.

»Eine schöne Predigt, finden Sie nicht?«, bemerkte der Major, während er lächelnd Lilys Erröten und ihre Verlegenheit zur Kenntnis nahm.

Lily hätte sich um nichts in der Welt an den Inhalt von Reverend Westbrooks Predigt entsinnen können, denn zu sehr hatte sie beschäftigt, welche seltsamen Gefühle Major Halliday in ihr wachrief. »Ja, sie war sehr schön«, stimmte sie mürrisch zu.

»Ich habe Salomons Weisheiten schon immer als sehr ermutigend empfunden«, fuhr der Major fort.

Lily wollte flüchten, und doch rührte sie sich nicht vom Fleck. »J-ja«, sagte sie unsicher. »Sie inspirieren uns alle. Es war sehr geschickt von Reverend Westbrook, sie zum Thema seiner heutigen Predigt zu nehmen.«

Calebs Lächeln war eine Spur dreist, und wie immer löste es eine seltsame Schwäche in Lilys Knien aus. »Vielleicht wird er es eines Tages tun«, meinte er. »Heute sprach er nämlich über Jonas und den Wal.«

Lily spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. »Es scheint Ihnen großen Spaß zu machen, mich als Närrin dastehen zu lassen!«, sagte sie empört.

»Keineswegs«, entgegnete Caleb sanft. »Aber ich sehe es so gern, wie Ihre Augen funkeln, wenn Sie glauben, zum Narren gehalten worden zu sein. Darf ich Sie nach Hause begleiten, Miss Chalmers?«

»O nein. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie aufhören würden, mich zu belästigen, Major.« Lily wandte sich ab und ging auf die Straße zu.

Caleb ergriff ihren Arm und stellte sie damit vor die Wahl, entweder eine Szene zu machen oder ihn anzusehen. Da Lily wusste, dass Mrs. McAllister ein wachsames Auge auf sie hatte, tat sie so, als drehte sie sich aus eigenem Antrieb zu Caleb um.

»Begleiten Sie mich zu einem Picknick«, sagte er. Es war keine Einladung, sondern ein Befehl.

Das Blut pochte in Lilys Schläfen. Seine Arroganz war ungeheuer. »Ich glaube nicht, dass das schicklich wäre«, erwiderte sie, als sie sich von ihrem Erstaunen erholt hatte. »Schließlich kennen wir uns kaum.«

Caleb seufzte und setzte seinen Hut auf. »Und Sie scheinen es darauf angelegt zu haben, dass wir uns auch nie richtig kennenlernen werden.«

Er klang resigniert und leicht verletzt, und das tat Lily wider ihren Willen leid. Denn sie fand den Major durchaus attraktiv, wenn auch um einiges zu beharrlich. »Ich komme mit, wenn Mrs. McAllister ihre Erlaubnis gibt«, sagte sie und war sehr stolz auf ihren Einfallsreichtum.

Das Zwinkern in Calebs Augen verriet ihr, dass er genau wusste, dass sie mit einer Ablehnung von Seiten Mrs. McAllisters rechnete. Aber er drehte sich dennoch um und suchte ihre Hauswirtin in der Menge, wo sie sich mit zwei anderen Mitgliedern des Chors unterhielt.

Lily beobachtete verdutzt, aber auch wütend, wie Caleb auf Mrs. McAllister zuging und den Hut vor ihr zog. Sehr höflich sagte er etwas zu ihr, und die Frau legte in seligem Entzücken eine Hand an die Brust und schaute strahlend zu ihm auf.

Dann kam er zurück, sehr zufrieden mit sich selbst, und verkündete lächelnd: »Sie sagte, ich müsste Sie vor Sonnenuntergang zurückbringen.«

Wenn Lily etwas anderes als die Bibel in der Hand gehalten hätte, hätte sie es auf den Boden geschmissen, so ärgerlich war sie. Gleichzeitig jedoch, in ihrem tiefsten Innersten, hätte sie Mrs. McAllister am liebsten umarmt für ihre Großzügigkeit.

»Wie haben Sie das geschafft?«, fragte sie, als Caleb seinen Hut aufsetzte.

»Ich bin eben ein sehr überzeugender Mann«, erwiderte er und bot ihr seinen Arm.

Lily nahm ihn widerstrebend. »Und sehr arrogant dazu.«

Caleb lachte. »Das hat man mir schon öfter gesagt.«

Vor einem eleganten Buggy, der von einem temperamentvollen Rappen gezogen wurde, blieb Caleb stehen und hob Lily auf den Sitz. Um den Major nicht ansehen zu müssen, strich sie mit übertriebenem Eifer ihre Röcke glatt und machte es sich auf ihrem Platz bequem.

»Wo würden Sie gern hinfahren?«, fragte Caleb lächelnd.

Für einen Moment vergaß Lily ihre Wachsamkeit, denn sie war es nicht gewohnt, dass jemand Rücksicht auf das nahm, was sie wollte. Ein wenig unsicher beschrieb sie ihm den Weg zu der Parzelle, die ihr nun gehörte. Caleb schlug ohne Zögern diese Richtung ein, und das machte ihn Lily noch sympathischer. Um es ihm jedoch nicht zu zeigen, drehte sie sich auf der harten, schmalen Sitzbank um und schaute hinter sich. Tatsächlich, da stand ein gepackter Picknickkorb! Neugierig hob sie den Deckel an, und der verlockende Duft von gebratenem Hühnchen stieg ihr in die Nase.

»Hm«, sagte sie anerkennend, obwohl es sie ein bisschen ärgerte, dass der Major so offensichtlich von Anfang an mit ihrer Zustimmung gerechnet hatte.

Caleb lächelte. »Sie mögen also Huhn? Passen Sie auf, Lily – bevor Sie wissen, wie Ihnen geschieht, kenne ich Ihre verborgensten Geheimnisse!«

Sie wandte sich wieder um und schaute angestrengt auf den holprigen Weg, der in die Ebene hinausführte. Die Bemerkung des Majors war ein bisschen zu persönlich. »Sie sind sich Ihrer viel zu sicher, Sir«, erwiderte sie steif.

»Das wird sich zeigen«, antwortete er.

Lily rutschte unruhig auf ihrem Sitz hin und her. Anscheinend half nichts anderes als ein direkter Angriff. »Falls Sie vorhaben, mir den Hof zu machen, Major Halliday«, sagte sie, »ist es nur fair, wenn ich Ihnen sage, dass ich nicht die Absicht habe, je zu heiraten. Niemals.«

Wieder brachte er Lily aus der Fassung, indem er leise lachte. »Ich mache Ihnen nicht den Hof«, antwortete er mit einer derartigen Überzeugung, dass es Lily einen Stich versetzte. »Aber machen Sie sich keine Sorgen, aus Ihnen wird nie eine alte Jungfer werden.«

»O doch!«, entgegnete Lily scharf.

Caleb hielt den Buggy an, legte eine Hand unter Lilys Kinn und zwang sie so, ihn anzusehen. »Sie werden heiraten«, sagte er fest, »und zwar aus genau diesem Grund ...«

Bevor Lily ihm entkommen konnte, küsste er sie. Sie fühlte seine Lippen auf ihrem Mund, zögernd und suchend, und spürte, wie ihr ganzer Körper reagierte. Als sein Kuss drängender wurde, stieß Lily ein leises Wimmern aus. Sie schien zu glühen und wünschte sich, dass Caleb niemals aufhören würde. Nie mehr.

Als er sich schließlich von ihr löste, merkte Lily, dass sie noch immer seine Schultern umklammerte. Beschämt ließ sie ihn los und strich sich mit zitternden Händen über das Haar.

Wortlos nahm Caleb die Zügel auf und ließ das Pferd weitertraben.

Sie hatten schon einige Entfernung hinter sich gebracht, als Lily endlich ihre Sprache wiederfand. »Es wäre besser, wenn Sie mich zu Mrs. McAllister zurückbrächten.«

Calebs Augen glühten wie Bernstein. »Kommt nicht in Frage, Miss Chalmers. Unsere Diskussion ist noch nicht beendet.«

Doch, das war sie, jedenfalls was Lily anging. Und er hatte gewonnen. Nicht einmal in ihren kühnsten Träumen hätte sie gedacht, dass ein Kuss so unbeschreiblich schöne Gefühle in ihr erwecken könnte. Jetzt konnte sie es kaum erwarten, es gleich noch einmal zu versuchen. »Und worüber diskutieren wir, Major?«, fragte sie.

»Sie sagten, Sie würden nie heiraten.«

Lily seufzte unwillkürlich. »Sie waren eben sehr direkt.«

»Ja.«

»Könnten Sie bitte noch einmal so direkt sein?«

Caleb lachte. »Darauf können Sie Gift nehmen, Lily.«

Sie wartete, aber er machte keine Anstalten, den Buggy anzuhalten und sie ein zweites Mal zu küssen. Sie dachte an ihr schamloses Benehmen und errötete heiß. Wenn Mrs. McAllister davon erfuhr, dann saß Lily auf der Straße.

»Gefällt es Ihnen bei der Armee?«, fragte sie, als einige Zeit verstrichen war.

Caleb nahm den Hut ab und legte ihn hinter sich auf den Picknickkorb. Dann fuhr er sich mit den Fingern durch das Haar.

»Ich bin seit meinem sechzehnten Lebensjahr Soldat«, erzählte er, und ein ernster Ausdruck war auf seinem Gesicht erschienen. »Es ist keine Frage des Gefallens. Ich kenne nichts anderes.«

»Haben Sie schon einmal daran gedacht, Farmer zu werden?«, fragte Lily und wunderte sich über ihren Mut.

Er wandte den Kopf, um sie anzuschauen, und Lily war verblüfft über den Groll, den sie in seinen Augen sah. »Lieber würde ich Patrouille in der Hölle reiten«, erwiderte er.

»Es ist eine gute, anständige Arbeit, das Land zu bestellen«, protestierte Lily, auf merkwürdige Weise verletzt, weil er ihren Traum nicht teilte.

»Wenn man keine Fantasie besitzt«, erwiderte Caleb.

Sie verschränkte ärgerlich die Arme. »Aber Soldat zu sein, ist eine Kunst, nehme ich an. Versuchen Sie doch mal, ein Schwert zu essen ...«

»Beruhigen Sie sich«, unterbrach er sie, und trotz seines sanften Tons klang es wie ein Befehl. Lily war genauso eingeschüchtert wie die rüpelhaften Soldaten im Restaurant am Tag zuvor.

»Farmer brauchen wir alle«, gab sie schüchtern zu bedenken. »Ohne sie hätten wir nichts zu essen. Soldaten hingegen ...«

»Ja?«, hakte Caleb nach, als sie verstummte.

Lily räusperte sich. »Ich behaupte nicht, dass wir keine Soldaten brauchen«, fuhr sie fort. »Aber in Friedenszeiten kommen sie mir wie ein unnötiger Luxus vor.«

»Sie würden anders sprechen, wenn Sie schon einmal einen Indianerüberfall erlebt hätten.«

Lily erschauerte unter den Bildern, die plötzlich vor ihren Augen erstanden. Der Major hatte ihre schlimmsten Ängste ausgesprochen. »Ich dachte, die Indianerstämme in dieser Gegend wären friedlich«, sagte sie und schaute ihn mit großen Augen an.

Er zuckte mit den Schultern. »Wenn ich eins gelernt habe über die Rothäute, dann ist es, dass sie unberechenbar sind.«

Lily biss sich auf die Lippen und dachte an all die Nächte, in denen sie auf ihrer kleinen Farm allein sein würde, ganz ohne Schutz.

Caleb bedachte sie mit einem nachsichtigen Lächeln. »Keine Angst, Lily. Solange Sie nicht allein durch die Landschaft wandern, sind Sie sicher.«

Das war keine Beruhigung. Wie sollte sie ihr Land bestellen und nicht alleine sein? »Dann muss ich mir wohl ein Gewehr kaufen und meine Treffsicherheit verbessern«, sagte sie aus ihren Gedanken heraus.

Obwohl sie das Tal noch nicht erreicht hatten, hielt Caleb den kleinen Wagen an. »Was sagten Sie da?«, fragte er.

Lily seufzte. »Ich muss schießen üben. Mit Rupert habe ich früher Schneehühner gejagt, aber jetzt ...«

Caleb starrte sie an, als hätte sie gerade behauptet, auf einem Mondstrahl zu den Sternen reiten zu wollen. »Eine Waffe ist kein Spielzeug für eine Lady«, meinte er streng.

Sie richtete sich sehr gerade auf. »Sie haben ein Recht auf Ihre Meinung, Major Halliday«, antwortete sie spitz. »Selbst wenn sie veraltet und dumm ist.«

Caleb trieb den Rappen wieder an. »Was wollen Sie eigentlich mit einem Gewehr?«, erkundigte er sich nach einer Weile.

Obwohl Lily wusste, dass ihre Antwort noch mehr Diskussionen auslösen würde, war sie nicht fähig, sie zurückzuhalten. »Ich brauche es zum Jagen – und um mich zu schützen, sollte der Fall eintreten. Ich habe nämlich vor, auf einer Farm zu leben und das Land zu bestellen.«

»Allein?« Eine Spur von Bewunderung klang in Calebs Stimme mit.

»Allein«, bestätigte Lily, als Pferd und Wagen einen grasbestandenen Hügel überwanden. Unter ihnen lag das Tal – ihr Tal – mit blühenden Frühlingsblumen bestanden und in allen Farben schimmernd. Für einen kurzen Moment waren Zweifel in Lily wach geworden. Doch nun, als sie ihr Land sah und ihren Bach, der im Sonnenschein wie reines Silber glitzerte, wusste sie, dass sie ihr Haus bauen, ihre Bäume pflanzen und ihre Felder bestellen würde. Sie konnte das alles verwirklichen. Sie musste nur hart arbeiten und vernünftig planen, dann brauchte sie keinen Mann zur Hilfe.

Und erst recht keinen Soldaten.

2

»Da!«, sagte Lily glücklich und deutete auf eine Stelle am Bach. »Lassen Sie uns dort das Picknick auspacken.«

Caleb war ungewöhnlich still, als er den Buggy ins Tal hinunterlenkte. Ein erstaunter Ausdruck lag auf seinem Gesicht. Das Pferd trank durstig von dem frischen Wasser, während Caleb den Picknickkorb und eine Decke aus dem Wagen holte.

»Gefällt es Ihnen nicht?«, fragte Lily. »Finden Sie es nicht schön?«

Er schaute sich um, strich sich mit der Hand durchs Haar und breitete die Decke auf dem Boden aus. Dann erst sah er Lily an. »Sehr schön«, antwortete er mit abwesendem Gesicht.

Seine Reaktion freute Lily. Offensichtlich war auch er beeindruckt von dieser grandiosen Landschaft. »Hier wird mein Haus stehen«, verkündete sie, glücklich wie ein Kind, und breitete weit die Arme aus. »Und dort werde ich den Gemüsegarten anlegen, und da wird eine Wäscheleine hängen ...«

Caleb schüttelte den Kopf. »Wollen Sie damit etwa sagen, Sie hätten vor, hier zu leben?«

Lilys gute Stimmung sank. »Selbstverständlich. Es ist mein Land – oder zumindest die Hälfte davon. Eine ganze Parzelle konnte ich nicht bekommen, weil ich nicht verheiratet bin.«

Caleb verschränkte die Arme. Die Luft zwischen ihnen schien zu summen. »Sie haben einen Claim auf dieses Land gesetzt?«

Lily nickte. »Ich habe die Besitzurkunde und alles«, antwortete sie stolz. »Und ich spare all mein Geld. In sechs Monaten habe ich genug, um beginnen zu können.«

Caleb seufzte. Dann sagte er so nachsichtig, als spräche er zu einem Kind: »Dann wird es Oktober sein, und die ersten Schneefälle sind nicht mehr weit.«

Daran hatte Lily trotz ihrer sorgfältigen Planung nicht gedacht, aber das brauchte Caleb nicht zu wissen. »Ich schaffe es schon.«

Er setzte sich auf die Decke, und Lily nahm neben ihm Platz. Als er das Huhn auspackte, griff Lily sich einen Schenkel.

»Wo sind Sie aufgewachsen, Major?«, fragte sie, um eine Unterhaltung zu beginnen.

Obwohl Lily einen Anflug von Trauer in seinen Augen sah, lächelte er. »In Fox Chapel, Pennsylvania. Und Sie?«

Sie wandte den Blick ab. »In einer kleinen Stadt bei Lincoln, Nebraska«, antwortete sie leise. »Aber geboren bin ich in Chicago.«

»Dass Sie in Spokane einen Bruder haben, weiß ich schon. Haben Sie noch andere Geschwister?«

Der Kummer, der Lily jedes Mal erfasste, wenn sie an ihre Schwestern dachte, war für einen Moment fast unerträglich. »Ja, zwei. Emma und Caroline. Aber wir wurden als Kinder getrennt.«

Caleb hörte auf zu essen und berührte Lilys Hand. »Das tut mir leid«, sagte er ruhig. »Wie ist das geschehen, wenn Sie mir die Frage gestatten?«

Lily biss sich auf die Lippen und sagte tonlos: »Mama hatte einen Mann kennengelernt – einen Soldaten. Er wollte keine Kinder um sich haben, und so setzte sie uns in einen Waisenzug, der nach Westen ging.«

Caleb hörte schweigend zu. Falls er Mitleid für Lily empfand, zeigte er es nicht, und dafür war sie ihm dankbar.

»Caroline war die Älteste«, fuhr sie traurig fort, »dann kam Emma, dann ich.« Sie brach ab und schluckte. »Jedes Mal, wenn der Zug anhielt, scheuchten sie uns auf den Bahnsteig, und die Leute konnten sich ein Kind aussuchen und mit nach Hause nehmen. Niemand stellte Fragen. Ich – ich war jung und naiv. Ich glaubte, wir würden alle zusammen zu einer Familie kommen, aber so war es natürlich nicht. Caroline wurde irgendwo in Nebraska adoptiert, und Emma ging am nächsten Tag fort. Ich – ich blieb ganz allein zurück.«

Calebs Hand schloss sich über Lilys, sein Daumen beschrieb sanfte Kreise auf ihrer Haut. »Wie alt waren Sie?«, fragte er rau.

»Sechs«, antwortete sie mit dem Anflug eines Lächelns, das jedoch sehr schnell verblasste.

Der Major drückte ihre Hand, sagte nichts und schien darauf zu warten, dass sie ihre Erzählung fortsetzte.

»Es war die Schuld des Soldaten«, sagte sie bitter. »Mama hätte uns nie fortgeschickt, wenn er nicht gewesen wäre.«