9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

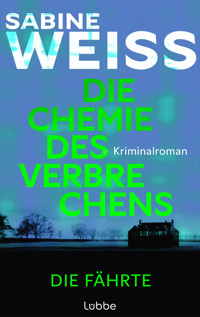

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Krimi

- Serie: DNA-Forensikerin May Barven ermittelt

- Sprache: Deutsch

DNA-Spuren sind eindeutige Beweise. Oder doch nicht?

Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, hofft May auf einen Klienten. Sie hat sich vor Kurzem als Strafverteidigerin selbstständig gemacht, doch bisher ist es ihr nur gelungen, kleinere Mandate zu erringen. Da geht der Fall des Unternehmers Rickleffs durch die Medien: Er hat für eine Werbeaktion sein Genom in eine Herkunftsdatenbank eingespeist; nun wird ihm vorgeworfen, vor Jahren ein Mädchen ermordet zu haben. Keiner stellt den DNA-Abgleich infrage. May aber weiß aus ihrer Erfahrung als ausgebildete DNA-Forensikerin: DNA-Spuren gelten zwar als Goldstandard, sind aber keineswegs so eindeutig, wie alle meinen. Und wenn Rickleffs nicht der Täter ist - wer dann? Gemeinsam mit dem Privatdetektiv Tarek beginnt May zu ermitteln ...

Auftakt der spannenden neuen Reihe um die forensische Kriminologin und Rechtsanwältin Dr. May Barven

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 583

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

Über dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressum123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149Anmerkung und DankÜber dieses Buch

DNA-Spuren sind eindeutige Beweise. Oder doch nicht? Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, hofft May auf einen Klienten. Sie hat sich vor Kurzem als Strafverteidigerin selbstständig gemacht, doch bisher ist es ihr nur gelungen, kleinere Mandate zu erringen. Da geht der Fall des Unternehmers Rickleffs durch die Medien: Er hat für eine Werbeaktion sein Genom in eine Herkunftsdatenbank eingespeist; nun wird ihm vorgeworfen, vor Jahren ein Mädchen ermordet zu haben. Keiner stellt den DNA-Abgleich infrage. May aber weiß aus ihrer Erfahrung als ausgebildete DNA-Forensikerin: DNA-Spuren gelten zwar als Goldstandard, sind aber keineswegs so eindeutig, wie alle meinen. Und wenn Rickleffs nicht der Täter ist - wer dann? Gemeinsam mit dem Privatdetektiv Tarek beginnt May zu ermitteln … Auftakt der spannenden neuen Reihe um die forensische Kriminologin und Rechtsanwältin Dr. May Barven

Über die Autorin

Sabine Weiß, Jahrgang 1968, arbeitete nach ihrem Germanistik- und Geschichtsstudium als Journalistin. Seit 2007 veröffentlicht sie erfolgreich Historische Romane, seit 2016 zusätzlich Krimis um Kommissarin Liv Lammers und ihr Team. Mit deren Fall DÜSTERES WATT gelang ihr 2022 der lang verdiente Sprung auf die Bestsellerliste. Wenn Sabine Weiß nicht auf Recherchereise für ihre Bücher ist, lebt sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn bei Hamburg. Mit DIE CHEMIE DES VERBRECHENS beginnt sie eine atemberaubende neue Krimireihe um die ausgebildete DNA-Forensikerin und Strafverteidigerin May Barven.

Originalausgabe

Copyright © 2025 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland

Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.

Lektorat: Dr. Stefanie Heinen

Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde

Einband-/Umschlagmotiv: © Richard Nixon /Arcangel Images

eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7517-8424-5

luebbe.de

lesejury.de

1

2007

Das Herz schlägt ihm bis in die Halskuhle. Seine Hand schließt sich um den Fenstergriff. Noch einmal lauscht er. Alle schlafen. Es könnte ihn allerdings auch dann niemand aufhalten, wenn jemand wach wäre. Er ringt nach Luft, kann nicht fassen, was geschehen ist. Was er gleich tun wird. Noch einmal tastet er seine Taschen ab, zupft sein Lieblingsshirt zurecht, das er vorhin sogar noch gebügelt hat. Das Flattern seines Magens verstärkt sich, wie ein sterbendes Tier krümmen sich seine Eingeweide zusammen. So angespannt ist er.

Frische Nachtluft schlägt ihm entgegen, als er sich aufs Fensterbrett setzt, die Füße schwingen über das Dach. Unter ihm liegt der Garten, ein schwarzgrauer Abgrund. Kurz bleibt ihm der Atem weg. Ihn schwindelt. Er muss sich überwinden, muss es tun. Für sie.

Hitze durchschießt ihn. Unwillkürlich schleicht sich ein Lächeln auf seine Lippen, das die anderen bestimmt dümmlich nennen würden. Sie nicht. Sie ist anders. Und sie hat ihn auserwählt. Wenn die anderen das wüssten!

Schräg stellt er die Füße auf. Er tastet sich vor, lässt die Dachgaube hinter sich. Seine Fingerkuppen finden kaum Halt, und die vereinzelten Moosplacken machen jeden Schritt zur potenziellen Rutschpartie. Ihm ist die Gefahr bewusst, doch seine Sehnsucht ist übermächtig. Er stellt sich vor, wie er auf sie zuschlendern wird. So lässig, wie er es in der Realität nie zu sein schafft. Ihr Gesicht leuchtet erwartungsvoll, ihre Lippen sind leicht geöffnet. Sie reden ohne jede Scheu miteinander. Aufmerksam hört sie ihm zu, versteht ihn. Sie lacht über seine Witze. Unwillkürlich atmet er schneller.

Im selben Augenblick gleitet sein linker Fuß ab. Er schlittert in die Tiefe. Seine Finger suchen hektisch nach etwas, woran sie sich klammern können – vergebens. Er taumelt, verliert beinahe das Gleichgewicht, kann sich gerade noch auf das Dach werfen. Auf der Seite rutscht er weiter, schrammt über die rauen Ziegel. Panisch will er aufschreien, instinktiv presst er jedoch die Zähne aufeinander, bis die Kiefer knacken. Jetzt endlich kommt es ihm einmal zugute, dass er mühsam hat lernen müssen, seine Gefühle zu unterdrücken.

Mit einem dumpfen Scheppern prallt der erste Fuß in die Regenrinne. Der Schwung reißt ihn mit, zieht ihn halb über den Abgrund. Er treibt einen Finger in einen Spalt zwischen den Ziegeln, spürt, wie der Nagel einreißt. Uff, das war knapp! Seine Ohren dröhnen. Sein Keuchen, so laut. Hat ihn jemand gehört? Hoffentlich nicht! Er will um keinen Preis zurück. Nicht jetzt. Nicht bei dem, was er vorhat. Wen er treffen wird. Endlich. Nur sie zwei.

Freude verdrängt in einer warmen Flut für einen kurzen Moment seine Angst und seine Sorgen. Die Regenrinne ächzt unter seinem Gewicht. Wenn sie sich aus der Halterung löst, wird er sich sonst was brechen. Außerdem würde er auffliegen. Die Strafe wäre hart, schließlich hat er Stubenarrest.

Zitternd schiebt er sich hoch, seine Schuhsohlen biegen sich auf der Neigung. Endlich hat er die Dachkante erreicht. Er tastet nach dem Rankgitter. Die Finger in Efeu und Rost geklammert, klettert er hinab. Im Haus ist alles dunkel, der Sternenhimmel spiegelt sich auf den dunklen Fensterscheiben. Auch im Dorf ist es jetzt still. So friedlich …

Sein Schnauben klingt in der Nachtstille schaurig. Er huscht zu den Bäumen, springt über den Zaun, rennt weiter durch die Felder. Die Furcht, dass ihm jemand folgen, jemand ihn aufhalten könnte, treibt ihn an. Erst als es in seinen Seiten sticht, hält er inne. Ausgepumpt und zerzaust kann er nicht bei ihr ankommen. Dann geht ihr ganz sicher auf, dass sie einen Fehler gemacht hat. Während er seine Verletzungen inspiziert, beruhigt sich sein Atem langsam. Er zupft das lose Stück des Fingernagels ab, hält den blutig aufgeschrammten Unterarm von seinem weißen Shirt fern – das hat schon genug unter dem schmutzigen Dach gelitten. Sie wird sehen, was er für sie auf sich genommen hat, wird ihn für seinen Mut bewundern und deshalb vielleicht sogar noch ein bisschen mehr lieben.

Er holt den Kamm aus der Hosentasche, richtet seine Haare notdürftig. Ein Knacken im Geäst. Was zur Hölle …?

Seine Augen suchen den sattschwarzen Waldrand ab. Büsche durchschneiden als dunkle Scherenschnitte die Landschaft. Grollen, wie von einem wilden Tier oder einem unbeherrschten Menschen, dringt an sein Ohr. Normalerweise hätte er Angst vor dem Grauen, das sich in der Dunkelheit verbergen könnte. Doch heute trägt ihn die Gewissheit, dass sie am Ende seines Wegs auf ihn wartet. Nun spülen seine Euphorie und seine Vorfreude auch die Reste dessen fort, was ihn belastet. Leichten Herzens rennt er weiter, bis sich die Umrisse der Ruine zwischen halb kahlen Fichten abzeichnen. Der Parkplatz ist überwuchert, die Schilder übersprüht. Die Scheiben in den Fenstern sind allesamt zerstört. Er sieht bröckelnde Mauern, einen abgebrochenen Schornstein.

Eilig lässt er die Warnschilder und den ramponierten Zaun hinter sich, steuert auf die Ruine des Gewächshauses zu. Der Geruch von Urin und verschüttetem Bier steigt ihm in die Nase. Er weiß, dass sich hier oft Pärchen treffen. Hat von den Partys gehört, die in der Ruine gefeiert werden. Natürlich hat ihn nie jemand eingeladen. Als er tagsüber einmal hier war, hat er Wodkaflaschen und Bierdosen entdeckt, Zigarettenstummel und Kondome, schlaff wie Schlangenhäute. Auch er wird sich in dieser Nacht häuten. Wird ein anderer werden. Mit ihr an seiner Seite wird niemand ihn mehr auslachen. Niemand ihn mehr … Nur nicht daran denken!

Viel zu laut quietscht die Tür, knirscht das Scherbenmeer unter seinen Turnschuhen. Ein Gedanke sticht in seinem Nacken. Angeblich übernachten manchmal Penner in der Ruine. Einen dieser Typen hat er gestern auf dem Schulweg gesehen – zottelige Haare, verwilderter Bart, überladen mit Plastiktüten jedweder Größe. Vor allem aber laut vor sich hin schimpfend. Aggressiv, mit wildem Blick. Nein, der ist nicht hier. Das würde er riechen oder hören. Außerdem hätte sie ihn gewarnt.

Sicherheitshalber zieht er trotzdem sein Taschenmesser und klappt es auf. Erst neulich hat er es bei einer Entrümpelung eingesteckt, als niemand hingeschaut hat. Der Schuppenanbau liegt verlassen vor ihm, der gegenüberliegende Durchgang ist offen. Ist dort ein Licht? Er ruft zaghaft ihren Namen. Keine Reaktion. Splitter von Mondlicht funkeln auf dem Boden, der vom hereingewehten Reet weich ist. Ein Geruchsmosaik, darunter eine faulige Note. Sein Unbehagen verstärkt sich, als er sich vorantastet.

Der Verwesungsgestank verfliegt. Wieder ruft er. Nichts. Sein Herz schlägt schneller. Was, wenn sie nicht da ist? Wenn er sie missverstanden hat? Etwas raschelt hinter ihm. Vor Schreck reißt er das Messer herum. Ehe er nachsehen kann, registriert er eine Bewegung hinter dem Durchgang. Ein warmer Schein, und dann tritt jemand ins Licht … Sein Herz stolpert, als er sie sieht. Mit ihrem langen, sie umschmeichelnden Sommerkleid und den locker hochgesteckten Haaren ist sie wunderschön, wirkt sie in dieser Umgebung wie eine Erscheinung. Eilig schiebt er das Messer in die Gesäßtasche seiner Jeans.

»Da bist du ja endlich. Komm …« Ihr Wispern, nur ein Hauch.

Jeder Gedanke an Lässigkeit verfliegt, als er ihr entgegeneilt. Sie nimmt seine Hand, als wäre das eine Selbstverständlichkeit, und küsst ihn auf die Wange. Sein Herz stolpert. Er weiß nicht, was er sagen soll, aus Furcht, alles zu verderben.

»Ich habe eine Überraschung für dich.« Zielstrebig führt sie ihn zur Stirnseite des Gewächshauses, dorthin, wo es von einem Baum und Efeu überwuchert ist. In der derart überwachsenen Höhle steht ein Sperrmüllsofa, von Kerzen umgeben. Durch die Löcher im Dach kann er den Himmel sehen. Sie löst die Glitzerspange aus ihrem Haar, das sich nun über ihre Schultern ergießt. An ihren Ohren funkeln kleine Anhänger. Zart berührt sie seinen Hals, wölbt sich ihm entgegen. Ihre Lippen finden sich. Er meint zu glühen.

Sie schiebt sein T-Shirt hoch. Offenbar fackelt sie nicht lang. Schon steht er mit nacktem Oberkörper vor ihr. Auf einmal ist er auf dem Sofa, wird von ihr geküsst, weiter ausgezogen.

Er hält ihre Hände fest. »Nnnn…«, angespannt saugt er die Luft ein, »nnnn…nicht so … schnell … Wollen wir nicht … reden …?«

Etwas flackert über ihr Gesicht, was er nicht entziffern kann. »Das können wir später noch.« Sie schiebt die Hand in seine Hose, umfasst ihn lachend. »Du willst es doch auch.«

Er stöhnt, seine Wangen brennen. »Aber du … zieh dich doch ebenfalls …« Seine Stimme klingt heiser.

Sie macht ungerührt weiter. Bald ist er nackt. Sein ganzer Körper bebt, als würde er gleich explodieren. Unerwartet löst sie sich von ihm, nestelt an ihrem Kleid, sodass er den Ansatz ihres Busens sehen kann. Sie blinzelt ihm zu. »Ich bin gleich wieder da.«

Kaum ist sie weg, erfüllt tatsächlich eine Explosion den Raum.

Aufflammende Lichter und Schreie detonieren in seinen Augen und Ohren. Eine Bewegung über ihm. Eine Sekunde später trifft ihn ein Schlag. Er taumelt, weggespült wie von Wellenbrechern, fällt beinahe hin. Plötzlich ist er nass. Eine glitschige weiße Flüssigkeit leckt seinen Körper hinunter, beißt ihn in den Augen. Wo ist das hergekommen? Er begreift nicht … Was passiert hier gerade?

Lautes Lachen, Brüllen, Beschimpfungen und Schmährufe prasseln auf ihn ein. »Was für ein feuchter Traum!«

»Das hast du dir anders vorgestellt, was?«

»Notgeiler Sack!«

»Das Foto wird sich gut in der Schülerzeitung machen!«

Adrenalin peitscht durch seinen Körper. Grob reibt er sich über die Augen. Da stehen sie! Oben im überhängenden Baumhaus, aber auch direkt vor ihm. Einer hält einen Fotoapparat, ein anderer so ein teures neues Handy mit Kamera. Die Mädchen müssen sich die Hände auf den Mund pressen, um nicht in hysterisches Lachen auszubrechen, das sieht er ihren roten Gesichtern und den aufgerissenen Augen an.

Eine Falle. Sie haben ihm eine Falle gestellt. Wie sollte es auch anders sein? Wie hat er nur glauben können, dass … Und sie? Sie lacht mit, halb versteckt hinter dem Anführer, ihrem Ex-Freund. Einem aggressiven Typen, der ihm jeden Schultag zur Hölle macht.

Heiße Wut überfällt ihn, mischt sich in den Zorn über all die Erniedrigungen, die sie ihm angetan haben. Am liebsten würde er sie umbringen – alle! Aber nicht so, nicht nackt und verschmiert … Er sucht nach seiner Kleidung, rafft das Häufchen zusammen. Jemand versetzt ihm einen Stoß. Auf dem nassen Boden rutscht er weg, landet hart auf dem bloßen Hintern. Die kalte Stimme des Anführers: »Nicht so schnell. Wir sind noch nicht fertig.«

Der Hass verschafft ihm ungeahnte Kräfte. Er springt auf die Füße, blickt sich zähnefletschend um. Wieder klickt der Fotoapparat. Der Mitschüler, der den Auslöser gedrückt hat, kann sich kaum halten vor Lachen. Wenn er nur … Mit einem Satz kracht er gegen ihn, schmeißt ihn von den Füßen. Übel klirrend trifft die Kamera auf dem Betonboden auf.

Das Feixen ist dem Anführer vergangen. »Du Aso! Das wirst du büßen!«, schreit er. Sein Blick wandert hinunter, wird ungläubig, als er das Taschenmesser bemerkt, das aus dem Kleiderbündel gefallen ist.

Er hat es ebenfalls gesehen, macht einen Hechtsprung, doch sein Gegenüber hat das Messer bereits gepackt.

»Was hast du denn damit vor?« Geschickt wirft sein Klassenkamerad es in die andere Hand. »Egal – uns fällt sicher auch was Schönes damit ein.« Ein böses Grinsen zeichnet sein Gesicht.

2

Der rote Brei glitschte unter der Plastikfolie.

»Feste, du musst feste quetschen. Es dürfen keine Stücke übrig bleiben. Soll ich helfen?«

»Das kann ich schon!« Mit der ganzen Kraft einer Siebenjährigen stützte Jessy sich auf den Gefrierbeutel. Obgleich sie auf einem Hocker stand, reichte Mays alter Kittel, den sie über dem Schlafanzug trug, bis zum Boden; auch die Schutzbrille war zu groß und rutschte ihr immer wieder über die Nase. Aber Jessy liebte es, sich zu verkleiden. Und sie liebte es zu forschen.

Vermutlich, weil sie schon als Baby so oft mit mir im Labor war. Sie hat den Forscherdrang mit der Muttermilch eingesogen. Oder liegt es doch in den Genen? May lächelte schläfrig. Genau wie ihre Tochter hatte es sie wieder einmal nicht im Bett gehalten. Obgleich Sonntag war, hatte es May stattdessen in das Zimmer gezogen, in dem sie ihr Büro eingerichtet hatte. Voller nervöser Hoffnung hatte sie ihr Diensthandy und ihre Geschäftsmails gecheckt. Noch immer keine neuen Anfragen. So langsam musste sie sich etwas einfallen lassen. Ihre finanziellen Rücklagen waren inzwischen mikroskopisch klein, und sogar in den Gesichtern ihrer Lieben las sie die Frage, ob sie nicht vielleicht doch einen Fehler gemacht hatte.

Fahles Licht fiel durch die hohen einfachverglasten Fenster der Altbauwohnung, deren Ritzen sie mit Handtuchrollen abgedichtet hatten. Die Heizung röhrte wie ein altersschwacher Oldtimer, während der Wind das letzte Laub von den Bäumen zerrte und es gegen die Scheiben klatschte. Trotzdem war es gemütlich, fand May.

Im Schein der Küchenlampe hielt ihre Tochter inne und schob die Zunge nachdenklich in die Lücke, die ihre ausgefallenen Schneidezähne hinterlassen hatten. Mit den vom Schlaf zerzausten Haaren und den hellroten Spritzern auf dem Kittel sah sie aus wie die Schrumpfversion eines verrückten Professors. Dazu passte, dass um sie verstreut auf der Arbeitsplatte diverse Utensilien lagen. »Warum müssen wir die leckeren Erdbeeren überhaupt kaputtmachen?«

Jessy pickte eine Frucht aus dem Schälchen und steckte sie sich in den Mund. Frisch gestärkt matschte sie weiter, ohne die Antwort abzuwarten.

»Um die DNA freizusetzen. Beim Zerdrücken zerplatzen die Zellwände und lassen die Bauanleitung für alle Lebewesen frei, die Desoxyribonukleinsäure – wir sagen DNS oder DNA –, und die wolltest du doch sehen«, erklärte May. Sie war überzeugt davon, dass man Kinder nicht unterschätzen sollte.

Jessy sah sie mit gerunzelter Stirn an. »Was denn nun: S oder A?«

May lachte. Ihre Tochter hatte einmal wieder den Finger in die Wunde gelegt, denn tatsächlich war die Verwirrung über die abweichenden Bezeichnungen auch bei Erwachsenen groß. »Das A kommt aus der englischen Sprache und steht für ›Acid‹, also Säure. Weil es bei uns in Deutschland noch einen anderen Begriff gibt, der mit ›DNS‹ abgekürzt wird, hat man sich darauf geeinigt, auch bei uns DNA zu sagen.« Sie schnappte sich ebenfalls eine Erdbeere und biss hinein. Genüsslich schmeckte sie dem fruchtig-süßen Geschmack nach. Es dürfte das letzte Mal in diesem Jahr sein, dass sie frische Erdbeeren gekauft hatte – und das auch nur, weil der Klimawandel die Erntesaison ungewöhnlich verlängert hatte. Sie legte einen Kaffeefilter auf einen Messbecher.

»Und wofür ist das Spüli?«, fragte ihre Tochter zum wiederholten Mal. Der Einsatz des Alltagsmittels bei einem wissenschaftlichen Experiment schien sie zu faszinieren, was May ihr nicht verdenken konnte.

»Das Spülmittel hilft, die Hüllen der Zellen zu öffnen, also die winzigen Bausteine im Körper des Menschen. Das Salz haben wir dazugetan, um die Proteine, also die Eiweiße, von den Zellen zu trennen«, kam May der nächsten Frage ihrer Tochter zuvor.

Jessy spreizte ihre Hände, die von der Anstrengung rot waren. Sichtlich konzentriert dachte sie nach. »Könnten wir auch einen Finger zerquetschen und die DNA da rausholen?«

Die Tür knarrte. Eine entsetzte, tiefe Stimme drang zu ihnen: »Finger zerquetschen? Seid ihr sicher, dass das das richtige Thema für einen Sonntagmorgen ist? Was macht ihr da eigentlich?« Adrian schlappte in Shirt und Boxershorts herein und versuchte, sich gähnend zu recken, während Oscar auf seinem Arm herumzappelte. Selbst so verschlafen sah Adrian gut aus: groß, durchtrainiert, mit der Ausstrahlung eines sanften Riesen. »Super Gene. An denen kommst du nicht vorbei«, hatte er bei ihrem ersten Date gewitzelt, was ganz sicher stimmte, denn abgesehen von seinem Sportprogramm tat er nichts für sein Aussehen. May hielt das für zutiefst unfair, kämpfte sie selbst nach den Schwangerschaften doch immer noch darum, zu ihrem Wohlfühlgewicht zurückzukehren. Na ja, kämpfte … Da sie beruflich präzise und kontrolliert sein musste, ließ sie privat gern fünfe gerade sein.

»Mitbielen! Berdbeeren!« Offenbar wollte der dreijährige Oscar nur zu gern ebenfalls herummatschen.

May ging ihren beiden Männern entgegen und küsste sie, dann schmiegte sie sich an Adrian. Einen Vorteil hatte es, dass sie klein war: Sie konnte sich bequem unter seine Achselhöhle kuscheln.

Adrian stutzte. »Sag nicht, dass das die Erdbeeren sind, aus denen wir einen Kuchen für meine Eltern backen wollten.«

May und ihre Tochter warfen sich schuldbewusste Blicke zu.

»Das ist Mundraub!«, schimpfte er.

»Willst du uns nach Paragraf 242 StGb verhaften? Mundraub wird als Diebstahl gewertet und mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe –«

Adrian beendete Mays Vortrag mit einem Kuss.

Oscar schlang die Arme um ihren Hals. »Will auch Berdbeeren! Will auch matschen!«

May nahm ihren Sohn auf den Arm und prustete ihm auf den schlafwarmen Hals, was ihn zum Lachen brachte. »Ein paar Erdbeeren sind noch übrig«, sagte sie, während Oscar in ihre schulterlangen schokoladenbraunen Haare griff und sie durchzauste. »Wir machen nur schnell das Experiment fertig und dann …«

In diesem Augenblick vibrierte Mays Diensthandy. Sie reichte Oscar ihrem Mann, ignorierte dessen hochgezogene Augenbrauen und wandte sich an ihre Tochter. »Finger zermatschen funktioniert nicht«, sagte sie, während sie zum Küchenschrank ging, wo sie ihr Smartphone abgelegt hatte. »Menschliche Zellen haben nur zwei Kopien der DNA, Erdbeeren haben acht – deshalb ist es leichter, sie mit bloßem Auge zu sehen. Du kannst die Erdbeerpampe schon mal durch den Filter gießen und den Rest mit einem Löffel kleindrücken.« Ein Blick aufs Display. »Es ist Werking. Da muss ich rangehen«, sagte sie entschuldigend zu ihrem Mann.

»Musst du nicht. Du arbeitest nicht mehr für ihn. Gehörte nicht zu den Vorteilen deiner Selbstständigkeit, dass du nicht mehr springen musst, wenn er anruft? Deine Worte!«

»Sei nicht sauer.«

Oscar quengelte jetzt lautstark und zappelte so heftig, dass Adrian ihn auf den Boden setzte. Sofort pickte sich der Kleine eine Erdbeere – die drittletzte – aus dem Schälchen. Dabei pfefferte er die Filtertüten herunter.

»Er macht alles kaputt!«, rief Jessy empört.

»Oscar will dir nur helfen.« Adrian nahm den Jungen an die Hand, dem es in Rekordzeit gelungen war, sich eine weitere Erdbeere zu mopsen und sie in seinem Gesicht zu verschmieren. »Wollen wir schon mal die Aufbackbrötchen suchen? Dann können wir uns wenigstens ein schönes Sonntagsfrühstück zubereiten, wenn es nachher schon keinen Erdbeerkuchen gibt«, sagte er mit vorwurfsvollem Unterton.

May unterdrückte ein Seufzen. »Alles im Dienste der Wissenschaft.« Sie wandte sich ab und nahm den Anruf an. »May am Apparat. Was kann ich an diesem Sonntagmorgen für dich tun?«

Ihr früherer Chef legte ohne Begrüßung los. Was er sagte, wurde immer wieder durch ein Rauschen unterbrochen, als hätte er eine instabile Verbindung. »Du bist mir einen Gefallen schuldig, wenn ich … erinnere … würde ich heute Morgen gern einfordern …«

»Das passt schlecht. Kannst du nicht einen deiner Mitarbeiter schicken? Was ist mit Ben? Oder du fährst selbst.«

»Das würde ich gern. Aber ich bin … Kongress in Schweden … und bei diesem Vorfall brauche ich eine Expertin …«

»Danke für die Blumen.« May seufzte. »Also sag schon, worum es geht. Dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich meinen Haussegen für dich riskiere.«

Sie lauschte konzentriert, fragte ein paarmal nach. Daran, wie Adrian die Brötchentüte aufriss und das Backblech aus dem Ofen zerrte, erkannte sie, dass er genervt war.

Als sie das Gespräch beendet hatte, sah er sie an. »Sag jetzt nicht, dass wir allein einen Kuchen improvisieren und zu meinen Eltern fahren dürfen.«

Sie lächelte gewinnend. »Bis zum Kaffeetrinken bin ich definitiv bei euch.«

»Klar.« Es klang wenig überzeugt. Adrian rieb sich über die Bartstoppeln und entschied dann offenbar, dass es sich nicht lohnte, einen Streit vom Zaun zu brechen. Auch sein Pragmatismus gehörte zu seinen guten Eigenschaften. »Kannst du wenigstens mit uns frühstücken?«

May küsste ihn, drehte sich dann aber zu ihren streitenden Kindern um. Jessy tänzelte inzwischen auf Zehenspitzen durch die Küche und reckte den Messbecher in die Höhe, damit ihr Bruder ihn nicht zu fassen bekam. May nahm ihr den Messbecher ab. »Der Rest geht schnell. Wir gießen jetzt die gleiche Menge Reinigungsalkohol wie Erdbeermasse in den Becher«, sagte sie entschieden und half ihrer Tochter, den Alkohol abzumessen. Danach hockte sie sich daneben und zog Oscar in eine feste Umarmung, damit er Abstand hielt.

Hochkonzentriert goss Jessy die Flüssigkeit in den Becher und beobachtete begeistert, wie sich tatsächlich nach einigen Augenblicken weißliche Schlieren absetzten. Es war ein einfaches Experiment, und doch war May jedes Mal beglückt, wenn es funktionierte, jetzt, als sie das Staunen in den Augen ihrer Tochter sah, erst recht. »Siehst du diese Wölkchen? Das ist das Erbgut, der Bauplan des Lebens. Mit dem Zahnstocher kannst du die DNA abschöpfen. Die glänzend weißen Stränge werden sich um den Zahnstocher legen. Faszinierend, oder?«

»In der Tat faszinierend«, sagte Adrian nüchtern, der am Küchentisch herumwerkelte.

May erhob sich. »Vielleicht holt Papa dir das Mikroskop heraus, dann kannst du die DNA vergrößern. Wie eine gedrehte Strickleiter sieht sie aus. Ich habe leider keine Zeit mehr, Süße.«

Adrian reichte ihr mit einem schiefen Lächeln ein frisch belegtes Brötchen. »Aber erst, wenn Papa Erdbeerkuchen ohne Erdbeeren gebacken hat.«

3

Die Autobahn war frei, und so erreichte May nach einer halben Stunde die Abfahrt am Nordrand der Lüneburger Heide. Im Radio tratschten die Moderatoren über die Eskapaden eines Start-up-Millionärs, also schaltete sie es aus und hing ihren Gedanken nach. War es ein Fehler, dass sie Werkings Auftrag angenommen hatte? Sollte sie nicht besser einen harten Schnitt machen, sich nur noch um ihren neuen Job kümmern? Andererseits brauchten sie das Geld. Um ein datensicheres Büro zu bekommen, hatten sie in eine größere Wohnung ziehen müssen. Sie hatte in Eimsbüttel bleiben wollen, einem Stadtteil im Westen Hamburgs, der mit seinen Altbauten, den Parks, kleinen Geschäften und Galerien zugleich familienfreundlich und lebendig war. Doch das Viertel war in den letzten Jahren nicht nur schicker, sondern auch teurer geworden. Seitdem hatte sie das Gefühl, ihre Taschen hätten Löcher. Der Erfolg in ihrem neuen Job blieb schon so lange aus, dass sie mittlerweile selbst an ihrer Entscheidung zweifelte. Bei über elftausend Rechtsanwältinnen und –anwälten in Hamburg war die Konkurrenz hart, und bislang waren die Verfahren, für die man sie engagiert hatte, klein und wenig lukrativ gewesen: Diebstahl, Untreue, Körperverletzung, Drogendelikte oder – besonders öde – Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

May seufzte. Es fiel ihr immer schwerer, Adrian zu vertrösten, der beim Hauptzollamt jederzeit wieder auf Vollzeit gehen könnte. Er war weithin geschätzt, weil er einen guten Riecher für Schmuggel und sonstige Unstimmigkeiten hatte und mit seiner Freundlichkeit, den grünen Augen und den Wangengrübchen zugleich Vertrauen weckte. Er war in der Lage, in brenzligen Situationen zu deeskalieren, wenn es nötig war, aber auch durchzugreifen. Wenn ihr Mann seine Arbeitszeit aufstockte, würde sie Jessy und Oscar zuliebe allerdings zurückstecken müssen. Sie hatten schließlich keine Kinder bekommen, um diese dann ständig von Fremden betreuen zu lassen. Zumal gute Betreuung rar war. Ihre letzte Babysitterin hatte knutschend mit ihrem Freund auf dem Sofa gelegen, während Mays Kinder auf dem Balkon herumgeklettert waren. Nur weil Adrian und May zufällig früher zurückgekehrt waren, hatten sie einen Unfall verhindern können. Und erst neulich hatte May von einer Tagesmutter gehört, die ihre Schützlinge in einer Eisdiele geparkt hatte, um selbst in der benachbarten Kneipe ein Bierchen zu zischen.

Böen peitschten Blätter über die Straße, als sie die ausgestorben wirkenden Dörfer passierte. Um diese Zeit schien hier an einem Sonntag niemand unterwegs zu sein, bei diesem Wetter schon gar nicht. May setzte den Blinker. Was würde aus ihren Zielen, ihren Träumen, wenn sie jetzt schon aufgäbe? Sie wusste, dass sie auf dem richtigen Weg war – sie musste nur durchhalten.

Den mit Feldsteinen gepflasterten Weg fand sie ohne Navi, schließlich war sie schon öfter hier gewesen, wenn auch meist privat. Sie parkte neben einer verwitterten Holzbank am Waldrand, schlüpfte in Wanderstiefel und Regenjacke, nahm ihren Koffer und marschierte los. Hartnäckiges Laub klammerte sich an knorrige Eichen, halb kahle Fichten neigten sich im Wind. Im Buschwerk raschelte es, und für einen Moment fragte sie sich, ob der Wolf noch in der Nähe sein könnte. Hoffnungsvoll suchte sie den Fußweg nach Spuren ab. Wölfe faszinierten sie seit jeher.

Der Wald lichtete sich bald und gab die Heide frei, zu dieser Jahreszeit keine lilafarbene Pracht, sondern ein schwarzbrauner Flickenteppich, durchbrochen von einzelnen Wacholdersträuchern. Jetzt hörte sie das verängstigte Blöken der überlebenden Tiere. Es handelte sich um eine gemischte Herde aus Schafen und Heidschnucken. Sie entdeckte die gewölbten, tiefrot aufgerissenen Leiber, ehe sie die Menschen bemerkte.

May schlug einen kleinen Bogen, um das Bild in sich aufzunehmen. Blaugraue Eingeweide wellten sich stinkend auf der Besenheide, Blut sickerte in den Sandboden.

Ein bärtiger Mann mit Umhang, Lodenhut und Stock kam auf sie zu, gefolgt von einer grauhaarigen Frau in tannengrüner Kleidung, Revierförsterin Ewa Steincke. Steincke telefonierte gerade, blickte aber nervös zu May. Einen Steinwurf entfernt bellten Hunde.

Der Mann ging sie direkt an. »Was machen Sie denn hier? Ich dachte, wir wären Sie los! Sie sind doch unter die Rechtsverdreher gegangen, hörte ich. Was haben Sie hier noch zu suchen?« Seine Augen funkelten, und aus der Nähe sah May, dass seine Wangen um den buschigen Bart gerötet waren.

May straffte sich. Als sie noch regelmäßig für das medizinische Labor gearbeitet hatte, war sie bereits einmal mit dem Schäfer aneinandergeraten. Er war ausgeflippt, weil er gehört hatte, dass sie sich während ihres Biologiestudiums mit Wölfen beschäftigt hatte, und hatte sie als Wolfsfreundin beschimpft. Bis zu einem gewissen Grad konnte May seine Erregung nachvollziehen: Bei vielen Schäfern lagen die Nerven blank. In den letzten Jahren hatten sich die Tiere auch im Hamburger Umland verbreitet, was vermehrte Wolfsrisse nach sich zog. Damit die Halter eine Entschädigung bekamen, musste sichergestellt werden, dass wirklich ein Wolf den Riss verursacht hatte. Die dafür erforderlichen DNA-Proben wurden in der Regel von Fachlaboren oder den Revierförstern genommen. Als Referenzzentrum war die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung bestellt worden, doch etliche Betroffene beauftragten zusätzlich einen privaten Gutachter wie Mays ehemaligen Arbeitgeber, und nicht immer war das Ergebnis so, dass eine Entschädigung gezahlt wurde.

May wich seinem Blick nicht aus. »Moin, Herr Grammen. ›Strafverteidigerin‹ ist der korrekte Ausdruck. Freiberuflich bin ich daneben weiter für meinen alten Arbeitgeber tätig, wenn Sie es genau wissen wollen. Alles rechtens also. Ihr Verlust tut mir leid. Ich kann nachvollziehen, dass Sie erregt sind.«

»Erregt?! Ich bin in meiner Existenz bedroht! Ganz abgesehen von den armen Viechern!« Er machte eine impulsive Geste mit der linken Hand, woraufhin ihm der Stock herunterfiel. »Dieses Mal können Sie nicht anzweifeln, dass diese verfluchten Wölfe meine Schafe und Schnucken gerissen haben! Dieses Mal können Sie nicht behaupten, dass ich lüge, oder die Tatsachen verdrehen! Dieses Mal nicht!«

May umfasste ihren Koffer fester. Sie sollten nicht noch mehr Zeit verlieren. »Ich habe weder behauptet, dass Sie lügen, noch die Tatsachen verdreht. Dennoch waren damals weder Schadbild noch DNA eindeutig.«

»Nicht eindeutig?!« Er schrie jetzt, bückte sich ungelenk nach dem Stock und schien sich auf sie stürzen zu wollen.

Die Försterin fuhr dazwischen. »Komm runter, Norbert. Wir alle haben Verständnis für deine Wut. Hier ist keiner gegen dich«, sagte sie ruhig. »Wir können froh sein, dass Dr. Barven sich an einem Sonntagmorgen die Zeit genommen hat herzukommen.«

»Du bist doch auch so eine Wolfsfreundin! Du mit deinem Fidel!«, fuhr er die Försterin an, die einen Tschechoslowakischen Wolfshund besaß, ihn aber offensichtlich nicht mitgebracht hatte. »Wenn deine Schnucken reden könnten, würden sie dir erzählen, wie traumatisiert sie deswegen sind.«

»So ein Unfug! Meine Schnucken und Fidel verstehen sich sehr gut.«

»Hast du dich mal gefragt, warum die Schweden die Zahl der Wölfe auf insgesamt einhundertsiebzig begrenzen wollen? Einhundertsiebzig in ganz Schweden! Wir haben allein in Niedersachsen an die fünfhundert! Da stimmt doch was nicht! Muss wirklich erst ein Mensch gerissen werden, damit ihr aufwacht?«

Ewa Steincke schüttelte in einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Mitleid den Kopf. »Norbert, Mensch! Ich habe extra das Labor herbestellt, damit du auf der sicheren Seite bist. Du weißt, ich hätte die Probe genauso gut selbst nehmen und ins Senckenberg-Institut schicken können.« Sie wollte ihn an der Schulter berühren, doch Norbert Grammen zuckte zurück.

Der Schäfer zeigte Anstalten, die Arme zu verschränken, ließ sie dann aber in einer hilflosen Geste sinken. »Alles macht man. Gibt Unsummen für Elektrozäune, Stromlitzen und Drahtmatten aus, tüdelt Flatterband daran, damit es die Räuber abschreckt, schafft sich einen Herdenschutzhund an, und dann …« Seine Stimme brach.

»Es ist wirklich furchtbar, ich weiß. Komm, wir trinken erst mal einen Tee. Ich hab eine Thermoskanne mitgebracht«, schlug Ewa Steincke in sanfterem Tonfall vor.

»Ich mache mich dann schon mal an die Arbeit«, sagte May. »Nur um sicherzugehen: Ihre Hunde waren nicht bei den Kadavern?«

Der Schäfer gab ein Knurren von sich, aber ehe er etwas sagen konnte, antwortete Ewa Steincke: »Nein, darauf haben wir geachtet. Wir wissen doch, wie wichtig es ist, sie von den gerissenen Tieren fernzuhalten, damit es keine falschen Spuren gibt. Fidel habe ich deshalb im Auto gelassen.«

»In diesem Fall dürfte das Ergebnis selbst für Sie eindeutig sein. Kein Hund tötet so viele Schafe und Schnucken zum Spaß. Das hier war pure Mordlust«, stieß Norbert Grammen hervor.

May ließ die beiden allein, um nicht weiter zwischen die Fronten zu geraten. Es stimmte: Die wilden Tiere hatten es ihr angetan, und sie hatte sich während des Studiums lange mit Wölfen und ihren Sinnen beschäftigt. Der Canis lupus lebte in einer Welt der Gerüche. Wie es wohl war, wenn man mehrere Kilometer weit riechen konnte? Und auch das Gehör des Wolfes war extrem scharf. Doch trotz dieser Faszination war sie in erster Linie Wissenschaftlerin. Für sie zählten nur eindeutige Beweise – ob bei der DNA oder beim Rissbild.

Während der Schäfer und die Försterin zu den Hunden zurückkehrten, die sie in einiger Entfernung angeleint hatten, passierte May den Hütezaun. Von hier aus war deutlich zu erkennen, dass die angegriffenen Schafe und Heidschnucken panisch bis zum Zaun geflüchtet waren. Behutsam näherte May sich dem ersten Schaf, wobei sie die Umgebung nach Trittsiegeln oder Losungen absuchte. Wölfe schnürten oft im Trab, was bedeutete, dass sie die Hinterpfote in den Abdruck der Vorderpfote der jeweiligen Körperhälfte setzten. Sie legte ihren Koffer auf einem umgestürzten Baum ab und klappte ihn auf, holte sterile Einweghandschuhe aus dem Innenfach und löste die Pinzette aus ihrer Einzelverpackung, bevor sie auch Tupfer und ein Fläschchen mit biochemischer Lösung herausnahm. So ausgerüstet, ging sie neben dem ersten Kadaver in die Hocke, um die Verletzungen zu betrachten. Es handelte sich um eine junge Heidschnucke mit wolligem schwarzbraunen Fell, kleinen Hörnern und gesunden Hufen. Was auch immer dieses Tier gerissen hatte, hatte nicht lange gefackelt.

Mit ihrem Smartphone fotografierte May die große Bauchwunde, durch die die Eingeweide herausgequollen waren. Erst dann befeuchtete sie den Tupfer mit sterilem Wasser und nahm die erste Probe am Wundriss. Den Tupfer verstaute sie in einem offenen Ziplockbeutel. Danach untersuchte sie die weiteren Fraß- und Bissspuren. Ein Kehlbiss galt als wolfstypisch, war wegen des dichten Fells auf den ersten Blick aber nicht zu sehen. Sie nahm die Pinzette zur Hand, um am Hals des Tieres das Fell auseinanderzuzupfen. Bissspuren tauchten auf, wirkten jedoch eher halbherzig. Hatte hier wirklich ein Wolf zugeschlagen? War er vielleicht gestört worden? Oder hatten sie es doch mit einem blutrünstigen Hund zu tun?

Als sie mit der Untersuchung des ersten Tiers fertig war, tauschte May Handschuhe und Pinzette aus und wandte sich dem nächsten Opfer des ungleichen Kampfes zu. Es dauerte lange, bis sie alle Tiere begutachtet und die Umgebung nach potenziellen Wolfspuren abgesucht hatte.

Ein kurzer Blick auf die Uhr. Sie musste noch ins Labor, mit dem Kaffeetrinken könnte es knapp werden. May hob den Blick. In der Zwischenzeit hatten Spaziergänger, aber auch Freunde und Bekannte des Schäfers zwischen Heide und Pferch haltgemacht, und es wurde lautstark diskutiert.

May schloss ihren Koffer und ging zu den Hunden. Das Fell der ersten war makellos. Keine Blutspuren. Dann untersuchte sie den Hund der Försterin, der noch immer im Kofferraum des alten Lada Niva wartete.

Ewa Steincke trat zu ihr. »Die Jäger sind eingetroffen. Die können es gar nicht erwarten, endlich ihren ersten Wolf zu schießen. Kann ich nicht nachvollziehen, obgleich ich selbst jage.« Sie schüttelte den Kopf. »Und, was ist dein Eindruck?«

»Du weißt doch, dass ich mich lieber auf die DNA verlasse als auf meinen Bauch«, wich May aus. Ewa Steincke und sie hatten sich bei früheren Vorfällen lange und gut unterhalten und ein wenig angefreundet. Sie ging zu den beiden Border Collies und dem Pyrenäenberghund des Schäfers und sah, dass Norbert Grammen sich aus der Gruppe löste und sie argwöhnisch beobachtete.

»Konntest du Zahnabstände und Größe der Bisslöcher vermessen? Gibt es Kehlbisse?«, fragte Ewa Steincke nach.

»Es gab Kehlbisse«, bestätigte May, »aber keine wolfstypischen. Der Zahnabstand betrug zwischen 4,2 und 4,3 Zentimeter.«

»Das passt zum Wolf, bei dem wir von 4,5 Zentimeter ausgehen. Einige Leute haben angegeben, hier auf der Heide ein Rudel beobachtet zu haben.«

May strich dem ersten der drei Hütehunde durch das Fell. Grammen schoss auf sie zu und baute sich vor ihr auf. Seine Hunde scharten sich um ihn, aber May hatte auch so gesehen, dass das kuschelige helle Fell des Pyrenäenberghunds unbefleckt war.

Unbeholfen streichelte Grammen seine Hunde. »Was wird das hier? Eindeutig Wolf, oder?«

»Das wird die DNA-Analyse zeigen.« May musterte ihn. Für einen Moment hing Stille zwischen ihnen, die nur von dem Summen der Menschenstimmen und dem erschreckten Pfeifen der Amseln erfüllt wurde. »Wollen Sie Ihren Arm nicht untersuchen lassen? Bei einem Wildtierbiss besteht immer die Gefahr einer Infektion«, sagte May schließlich.

Grammens Gesicht verschloss sich. »Ich weiß nicht, was Sie meinen.«

May hob die Schultern. »Ihre Entscheidung. Blutvergiftung, Amputation – das kann schneller gehen, als man denkt.«

Besorgt berührte die Försterin ihn. »Du bist verletzt? Bist du gebissen worden? Von dem Wolf oder einem Hund?«

Er wich zurück. »Hab mich beim Holzhacken verletzt. Das hat mit dem Wolfsriss nichts zu tun.« Er wandte sich an May. »Machen Sie lieber Ihre Arbeit. Damit haben Sie genug zu tun. Husch, husch ins Labor!« Er machte auf der Hacke kehrt und strebte den Diskutierenden entgegen. Seine Hunde folgten ihm auf dem Fuß.

Die Försterin suchte Mays Blick. »Wenn der Wolf ihn angegriffen und gebissen hat, haben wir es mit einem brandgefährlichen Tier zu tun.«

»Wenn der Wolf ihn angegriffen und gebissen hätte, würde er seine Wunde untersuchen lassen.«

»Kannst du ihn nicht untersuchen? Proben nehmen?«

»Und mir dabei eine einfangen?« May schüttelte den Kopf. »Nein danke. Ich kann ihn nicht zwingen. Im Zweifelsfall musst du die Polizei einschalten. Ich muss jetzt los, meine Kollegen werden sich bei euch melden.«

4

Ungehalten sprang May ins Auto. Sie notierte sich einige Stichworte, schickte eine Nachricht an Adrian, dass sie fertig war, und fuhr ab.

Die Landstraße zog an ihr vorbei. May ging in Gedanken noch einmal ihre Beobachtungen durch: Keine Losungen, keine Trittsiegel, und auch die Bisswunden waren nicht eindeutig. Es war wohl wieder einer der Fälle, in denen erst die DNA-Analyse den entscheidenden Hinweis auf den Verursacher des Massakers geben würde. Natürlich konnte sie nachvollziehen, dass der Schäfer wütend und traurig war. Wenn nicht ein Wolf, sondern ein Hund die Tiere gerissen hatte und der Verursacher nicht gefunden wurde, würde er keine Entschädigung bekommen. Und was neben dem finanziellen Aspekt auch nicht zu unterschätzen war: Er kannte jedes Schaf und jede Schnucke beim Namen, und zu wissen, dass die Tiere so gelitten und Todesangst gehabt hatten, ließ wahrscheinlich niemanden kalt. Auch sie nicht. Gleichzeitig halfen diese Gefühle nicht weiter.

Als sie die Autobahn erreicht hatte, hatte May sich wieder einigermaßen beruhigt. Sie musste jetzt nur noch die Proben im Labor abgeben, die Outdoorklamotten gegen Bluse und Stiefeletten tauschen, die sie eingepackt hatte, und dann wäre sie auch schon für den Sonntagskaffee bei ihren Schwiegereltern bereit. Dieser Besuch würde wahrscheinlich ebenfalls anstrengend, aber immerhin würde sie dort auch ihre Schwester treffen.

Linea und sie waren innig verbunden, auch wenn sie einander nicht ständig sahen. Genetisch mochten sie, obgleich Zwillingsschwestern, nicht enger verwandt sein als andere Geschwister, denn nur eineiige Zwillinge teilten dasselbe Erbgut. Ihr Schicksal hatte sie jedoch zusammengeschweißt. Uralter Kummer regte sich in May, und um sich abzulenken, schaltete sie das Radio ein. Wieder landete sie bei den nervtötend aufgedrehten Moderatoren, die sie schon auf der Hinfahrt nicht ertragen hatte. »So kann’s gehen!«, trompetete der eine gerade ins Mikro. »Ich habe selbst schon mal mit dem Gedanken gespielt, mehr über meine Wikinger-Vorfahren herauszufinden.«

»Du und Wikinger-Vorfahren? Das passt! Endlich gibt es eine Erklärung für dein rüpelhaftes Benehmen!«

Aufgedrehtes Lachen drang aus dem Lautsprecher. May hatte den Finger schon am Radioknopf, um den Sender zu wechseln, musste jedoch einen vor ihr kriechenden Pferdeanhänger überholen.

»Hätte unser Start-up-Millionär geahnt, dass seine nächste Reise nicht weit, weit weg geht, sondern hinter schwedischen Gardinen endet, hätte er sich sicherlich überlegt, ob er seine DNA –«

May drückte den Knopf. Das Gespräch brach ab, und ein Gitarrensolo erfüllte den Innenraum ihres Autos. Erst jetzt wurde ihr klar, worüber die beiden Moderatoren geredet haben mussten. Sofort schaltete sie zurück.

»Weiter geht’s mit dem neuen Album von …«

Verdammt! May klickte weiter, doch auch auf den anderen Sendern lief nur Musik. Am liebsten hätte sie sofort ihr Smartphone herausgezogen, um herauszufinden, worüber genau die beiden Moderatoren gesprochen hatten, aber ein Rastplatz war nicht in Sicht. Immerhin war die Autobahn jetzt frei. Sie gab Gas. Ihre Gedanken überschlugen sich. Wenn sie alles richtig verstanden hatte, konnte das ihre große Chance sein.

Einige Minuten später lenkte sie das Auto auf die Abbiegespur und hielt in der erstbesten Parkbucht des trostlosen Rastplatzes, auf dem sich Müll neben Tonnen türmte, die nur noch von Aufklebern zusammengehalten wurden. Sie nahm ihr Handy raus, gab die Begriffe, die sie aus dem Radiobeitrag aufgeschnappt hatte, in die Suchmaschine ein und erhielt sofort eine Liste diverser Treffer auf den Seiten der Boulevardmedien und der Klatsch-und-Tratsch-Blogs. Alle beriefen sich auf einen Artikel der auflagenstärksten Sonntagszeitung. Diese war allerdings kein Garant für saubere Recherche, sondern produzierte vor allem skandalträchtige Schlagzeilen.

May klickte dennoch auf den Link. Der Internetempfang war grottig, weshalb sich der Bericht quälend langsam aufbaute. Über dem Artikel wurden Fotos eines unscheinbaren, aber perfekt gestylten Mannes angezeigt, meist im weißen Businesshemd und in Jeans, der sich anscheinend gern mit hübschen Frauen – Models, Schauspielerinnen – oder teuren Sportwagen und Jachten schmückte. Mehr Klischee geht kaum.

Eine Bildunterschrift lautete: »Vom umschwärmten Junggesellen zum Knasti«. Im darunter stehenden Artikel setzten die Journalisten auf den gleichen schlechten Witz.

SCHWEDISCHEGARDINENSTATT »WEITWEITWEG«

Startup-Millionär unter Mordverdacht. Hat er als Jugendlicher eine Gleichaltrige erstochen?

Er hat es für einen cleveren Werbegag gehalten, doch nun wendet sich die PR-Maschine gegen ihn. Eigentlich wollte Ruben Rickleffs (32) unter dem Motto »Reisen Sie dorthin, woher Ihre Vorfahren stammen« seinem erfolgreichen Start-up, dem Reiseportal »Weitweitweg«, und seinem neuesten Investment DNAStory Auftrieb verleihen. Publikumswirksam gab er daher eine Erbgut-Probe in den Räumen seiner neuen Firma ab und präsentierte einige Tage später das Ergebnis (wir berichteten). Doch nun haben sich die Angehörigen von Ute P. an die Polizei gewandt und beschuldigen Rickleffs des Mordes an ihrer Tochter.

Das Mädchen ist vor achtzehn Jahren bei Carlsbrack in Hamburgs südlichstem Stadtteil Kirchwerder brutal missbraucht und anschließend erstochen worden. Der Täter konnte trotz umfangreicher Ermittlungen der Polizei nie gefunden werden.

Der Vater des Opfers, Holger P., gibt an, dass das am Tatort gefundene Erbgut des Mörders mit dem Erbgut von Ruben Rickleffs übereinstimme. Weitere Hintergründe sind nicht bekannt. Eine Stellungnahme der Polizei oder Staatsanwaltschaft liegt nicht vor.

Auch Ruben Rickleffs stand für ein Statement nicht zur Verfügung. Er soll sich in seiner Villa am Elbufer verschanzt haben. Der Sohn des Hamburger Werftbesitzers Ferdinand Rickleffs hat bereits als Zwanzigjähriger mit selbst programmierten Apps seine erste Million verdient. Die Cashcow seines Unternehmens ist der Reiseanbieter »Weitweitweg«, der das bequeme Reisebüro-Feeling dem Internetzeitalter angepasst hat.

Ruben Rickleffs gilt als Mitglied des internationalen Jetsets. Bei dem Ahnenforschungsunternehmen DNAStory aus Großbritannien hat er erst Anfang des Jahres die Mehrheit übernommen.

May sah auf die Uhr. Egal, ob Ruben Rickleffs etwas mit dem Tötungsdelikt zu tun hatte oder nicht – der ganze Vorgang an sich war ein Skandal. Und sie war vermutlich die Einzige in Deutschland, die Rickleffs wirklich helfen konnte.

5

Auf der Suche nach dem Haus des Unternehmers lief May durch das Villenviertel, eine der teuersten Wohngegenden Hamburgs. Normalerweise regierte hier vornehme Zurückhaltung, heute aber war die Straße mit bunt beklebten Autos verschiedener Medienunternehmen zugeparkt, und auf dem schmalen Fußweg am Elbhang drängten sich die Journalisten. Das schmiedeeiserne Tor, das zu Rickleffs’ Villa führte, bewachten zwei in schwarze Anzüge gekleidete Männer, die jedem Fitnessstudio Ehre gemacht hätten.

May war bereits im Labor gewesen, um dort die beschrifteten Proben im Kühlschrank zwischenzulagern, bis sie analysiert werden konnten. Anschließend hatte sie kurz zu Hause haltgemacht. In der Spüle türmte sich das schmutzige Geschirr, und ihre Versuchsanordnung vom Morgen stand ebenfalls noch immer herum, aber immerhin war der Kuchen fertig geworden, wie eine Nachricht bewies, die ihre Zwillingsschwester ihr geschickt hatte:

Erdbeertorte 2.0? Dein Schwiegervater wird begeistert sein, 😊. Wir lassen dir ein Stück übrig! Wann bist du denn da?

Dazu hatte sie das Foto einer goldgelben Torte mit einer einzelnen Erdbeere in der Mitte geschickt. Linea schien gut drauf zu sein, was May freute. Denn das war nicht immer der Fall.

May hatte weitere Recherchen angestellt und alles gelesen, was das Web über Rickleffs, seine Gendatenbank, den Tatvorwurf und den Mord hergegeben hatte. Parallel hatte sie immer wieder versucht, bei Rickleffs anzurufen. Aber natürlich war sonntags die Firmenzentrale nicht besetzt, und bei der Presseabteilung hatte nach minutenlangem Klingeln zwar jemand abgenommen, sie aber sofort abgewimmelt. Es war ihr also nichts anderes übrig geblieben, als ihren Besuch bei den Schwiegereltern noch etwas hinauszuzögern. Sie wusste, dass sie schnell handeln musste. Strafverteidiger waren eine besondere Spezies, das hatte sie während ihres Studiums und vor allem bei ihren juristischen Praktika gelernt. Sie hatte den Blazer übergezogen, den Adrian ihr anlässlich ihres Staatsexamens hatte schneidern lassen; er passte perfekt zu ihrem dunklen Long Bob und unterstrich ihre nachtblauen Augen. Dazu hatte sie eine Marlene-Hose und Pumps mit Blockabsatz gewählt – schlicht, schick und vor allem bequem.

Routiniert checkte sie die Lage an der Villa: gepflegter Vorgarten, von einem hohen Schmuckzaun umgeben, Überwachungskameras am Tor, Headsets bei den Personenschützern. Die Pressevertreter waren die übliche bunte Mischung aus Fotoveteranen, Print-Boulevard und hippen Vloggern. Sie straffte sich, ehe sie sich zwischen den Journalisten hindurchdrängte. Ein Fotograf mit Rauschebart hob die Kamera.

»Lassen Sie das lieber, wenn Sie keine Abmahnung oder Klage wegen der Verletzung des Rechts am eigenen Bild riskieren wollen«, sagte May laut und steuerte auf das Tor zu.

»Sie können hier nicht durch«, hielt einer der Schränke in Menschengestalt sie sofort auf.

Sie musste zu dem Hünen aufsehen. »Mein Name ist Dr. May Barven. Ich bin Strafverteidigerin und promovierte DNA-Forensikerin und ganz sicher, dass Ihr Auftraggeber mit mir sprechen möchte.«

»Das glaube ich kaum. Herr Rickleffs hat bereits einen Strafverteidiger. Mindestens einen, wenn ich bedenke, wie viele Ihrer Zunft schon geklopft haben.« Er warf seinem Kollegen ein spöttisches Grinsen zu.

Wusste ich es doch! »Das mag sein.« May gab sich unbeirrt. »Doch keiner meiner Kollegen ist für diesen Fall so qualifiziert wie ich. Ein einfacher Strafverteidiger wird Ihren Auftraggeber nicht optimal verteidigen können. Melden Sie mich also an, und lassen Sie mich ein.«

»Das wird leider nicht möglich sein. Bitte machen Sie den Zugang jetzt frei, meine Dame«, sagte der andere Securitymitarbeiter kühl.

May wandte sich ab, entfernte sich ein Stück von der Villa, unschlüssig, wie sie nun vorgehen sollte. Im selben Augenblick sah sie, dass sich auf dem Grundstück jemand der rückwärtigen Gartenpforte näherte. Die Personenschützer ließen das Törchen aufschwingen und die Besucher heraustreten.

Ausgerechnet!, dachte May, als sie ihren Kollegen erkannte, der mit seiner Entourage das Grundstück verließ. Dr. Hartmut Aurelius besaß eine der größten Kanzleien für Strafrecht in Hamburg und betrieb zudem einen eigenen – extrem peinlichen, wie May fand – TikTok-Kanal. Wenig erstaunlich, dass auch er sich den medienwirksamen und lukrativen Auftrag sichern wollte! Wie stets trug Aurelius einen maßgeschneiderten Anzug und die dünnen Haare sorgsam frisiert.

Er blieb bei ihr stehen. »Sie hier? Das wundert mich. Niedlich. Aber zu spät. Herr Rickleffs hat meiner Kanzlei den Auftrag soeben übertragen. Gehen Sie nach Hause.« Aurelius lächelte selbstgefällig, wie sie es bei Gericht bereits mehrfach erlebt hatte, und stolzierte weiter. Entenkükengleich liefen seine Untergebenen ihm nach, ohne May eines Blickes zu würdigen.

»Sie haben einen Anwaltsvertrag?«, rief sie ihm hinterher.

Ohne sich noch einmal zu ihr umzudrehen, hob er die Hand und winkte lässig. »Nice try zu sagen, wäre Overstatement. Ihr plumper Versuch, von mir etwas zu erfahren, war armselig, das müssen Sie zugeben. Genießen Sie den Sonntag mit Ihrer Familie. Oder, noch besser: Kehren Sie in Ihr heimeliges Labor zurück. Für Strafverteidigung muss man aus härterem Holz geschnitzt sein. Das ist nichts für Weißkittel!«

Wut schoss ihr durch die Brust und hinauf in die Wangen. May drehte sich um, denn sie wollte sich vor den Kollegen und den Journalisten keine Blöße geben. Beherrscht, aber nach wie vor zornig marschierte sie zum Elbufer hinunter. Auf keinen Fall wollte sie noch einmal auf diesen Widerling und seine Gefolgschaft stoßen.

Trotz des frischen Windes wanderten Menschenmassen am Sandstrand entlang und drängten sich um die Strandkioske. Ein Lotsenschiff tuckerte elbabwärts. Auf der anderen Seite des breiten Stroms tanzten die Hafenkräne und Van Carrier wie von Zauberhand gesteuert. Eine Bö trug das Pfeifen der Portalhubwagen zu ihr. Ein Lächeln stahl sich auf Mays Gesicht. Das Schauspiel würde Oscar gefallen! Schade, dass Adrian und die Kinder nicht hier waren. Immerhin: Wenn sie sich beeilte, würde sie gerade noch rechtzeitig bei ihren Schwiegereltern eintreffen, ehe die Kaffeetafel abgeräumt wurde. Sie ließ den Atem ausströmen und spürte erst jetzt, wie angespannt sie war. Bist du bescheuert? Gibst du auf? Das hier ist deine Chance – und das weißt du!

May drehte sich um und blickte zu Rickleffs’ Grundstück. Von der Promenade aus konnte sie die weiße Jugendstilvilla erkennen, in deren blitzblanken Scheiben sich der Himmel gefiel. Hinter dem Gartenhaus schien ein weiteres Dach auf. Ein Carport, vermutlich. Sie suchte den nächsten Fußweg und lief an dem durch Einzäunung und dichte Hecken geschützten Grundstück erneut hügelan. Von der ansonsten unscheinbaren Grundstückseinfahrt auf der Elbseite aus bot sich ihr ein ähnliches Bild wie zuvor: Schmuckzaun, ein massives Tor, Überwachungskameras, Personenschützer und Presse. Noch während sie die Umgebung in sich aufnahm, trat auch hier ein Securitymitarbeiter auf sie zu. In der Einfahrt lauerte ein Bentley, im Vorgarten fing eine grell glänzende Skulptur ihren Blick.

»Die Kollegen haben schon von Ihnen berichtet. Und nein, auch wir werden Sie nicht einlassen«, sagte einer der beiden Bodyguards und zupfte an dem Kabel, das zu seinem Headset führte.

Eine Bewegung hinter dem Mann fing Mays Aufmerksamkeit. Jemand ging zum Bentley. Dem schlichten Anzug und der Schirmmütze nach zu urteilen, war der Mann der Chauffeur.

»Die Begriffe ›Platzverbot‹ und ›Hausfriedensbruch‹ muss ich Ihnen ja nicht erklären«, ergänzte der Bodyguard.

Eine Anzeige fehlte noch, um ihr Scheitern perfekt zu machen! Wortlos wandte May sich ab. Das war es dann wohl.

Als sie auf dem Weg zu ihrem Wagen war, meldete sich ihr Handy. Drei Nachrichten von ihrem Mann und ihrer Schwester wurden angezeigt, und dann klingelte das Smartphone auch noch. Sie lehnte sich an das Auto und nahm erst einmal das Telefonat an. Werking! Was wollte der denn jetzt schon wieder?

»Die Proben habe ich bereits im Labor abgegeben«, sagte sie ohne Begrüßung. Das elektrische Tor glitt auf, und der Bentley schob sich langsam auf die Straße. Nur der Chauffeur saß darin, kein Beifahrer und niemand im Fond. Hatte Rickleffs sich etwa im Kofferraum versteckt?

»Du musst noch einmal in die Heide fahren«, sagte der Chef des medizinischen Labors ebenso kurz angebunden. »Offenbar wurde der Schäfer angefallen und gebissen. Hast du das nicht gesehen? Wenn ein Wolf vor Menschen nicht zurückschreckt, dürfen wir mit der Analyse nicht warten. So ein Tier müsste schnellstmöglich zur Strecke gebracht werden.« Ihr früherer Chef ratterte die Sätze ins Telefon, als fürchtete er, die Verbindung könnte wieder abbrechen.

Mays Blick fiel auf eine Bewegung am anderen Ende des Grundstücks. Dort verbarg sich eine schmale Gartenpforte, so unscheinbar und zugewachsen, dass selbst sie diese bisher nicht gesehen hatte. »Natürlich ist es mir aufgefallen, Philip«, sagte sie, während sie sich dorthin wandte. »Der Schäfer hat sich aber geweigert, sich untersuchen und beproben zu lassen. Und nein, ich kann jetzt nicht noch einmal dahin fahren. Ich melde mich.« Schon hatte May das Gespräch beendet und das Handy in ihre Tasche fallen lassen.

Geduckt hastete Ruben Rickleffs seinem Wagen entgegen. Er trug Jeans und Businesshemd, darüber einen Trenchcoat. Kantige Gesichtszüge auf einem Quadratschädel, aber kleiner, als sie erwartet hatte. May hatte ihn erreicht, noch ehe der Bentley auf seiner Höhe war. Verschreckt sah er sie an. Im nächsten Augenblick öffnete er den Mund und schien nach seinen Securityleuten rufen zu wollen, doch May kam ihm zuvor. Sie wies auf die Medienvertreter.

»Ich nehme an, dass Sie deren Aufmerksamkeit jetzt nicht möchten. Eine Verfolgungsjagd mit ihnen könnte unerfreulich werden«, sagte sie.

Wortlos wedelte Rickleffs den Bentley heran. Die ersten Fotografen merkten auf. Bevor er etwas sagen konnte, stellte May sich knapp vor: »Dr. May Barven, Rechtsanwältin. Was gerade mit Ihnen geschieht, ist ein Skandal. Gleichzeitig ist es ein Symptom für die Naivität und Unwissenheit der Öffentlichkeit und des Polizeiapparats, was den Umgang mit DNA betrifft. Die Vorwürfe gegen Sie können sehr leicht ausgehebelt und eine Anklage vermieden werden.«

Fahrig winkte Rickleffs ab. »Ich habe bereits einen Verteidiger. Ich brauche einen Strafverteidiger, der Eindruck macht, keine harmlos wirkende kleine Lady – sorry, nichts für ungut.« Der Bentley kam neben ihm zu stehen, und er riss die Autotür auf.

Ein Fotograf rannte los. »Da ist er!«, schrie gleichzeitig einer der Vlogger.

May blieben nur Sekunden. »Dieser unschöne Vorgang und die geschäftsschädigenden Schlagzeilen können sehr schnell ein Ende haben. Dafür muss man sich allerdings nicht nur mit Strafrecht auskennen, sondern auch mit den rechtlichen Grundlagen der DNA-Forensik. Ich bin promovierte Biologin, habe lange beim LKA Hamburg als DNA-Analytikerin gearbeitet und bin Fachanwältin für Strafrecht.«

Rickleffs war schon halb eingestiegen, zögerte jetzt aber. Sein Blick flackerte über die auf sie zustürmende Pressemeute.

»In aller Bescheidenheit: Es gibt niemanden, der besser ist als ich. Nicht in diesem Fall. Nicht für Sie«, sagte May fest.

Ruben Rickleffs verschwand im Bentley. Die Tür klappte mit einem satten Laut zu, und der Wagen fuhr los.

Ernüchtert ließ May ihre Schultern sinken. Immerhin hatte sie es versucht.

6

Im Schritttempo fuhr sie an einem Grüppchen palavernder Gestalten vorbei, die so gar nicht nach Dörflern aussahen und ihr irritiert nachblickten. Was glotzten die so? Demonstrativ drehte Beate den Abba-Song lauter und paffte eine dicke weiße Wolke ihrer E-Zigarette aus dem Fenster. Verwundert sah sie sich um. Was ging denn hier ab?

Die schmale Straße mit den ebenso bescheidenen Reihenhäusern aus den Siebzigerjahren war derart zugeparkt, dass sie erst in der Nähe der Gewächshäuser einen Parkplatz fand. Selbst hier, am Ortsausgang, wo das Stadtgebiet Hamburgs von der Elbe begrenzt wurde und in die tristen Felder Niedersachsens überging, wurden mittlerweile neue Wohngebiete erschlossen. Als man die Reihenhausanlage vor fünfzig Jahren gebaut hatte, hatte sich vermutlich niemand vorstellen können, dass jeder Haushalt einmal mehrere Autos besitzen, ja, dass beinahe jeder Mensch auf dem Dorf sich auf ein Auto angewiesen fühlen würde. Verdenken konnte sie es niemandem. In einem so ländlichen Gebiet auf den Bus zu warten, glich einem Glücksspiel.

Sie stieg aus, schob den Sitz des Kleinwagens vor, um an die Rückbank zu kommen, auf der der Kuchen während der Fahrt auf Stapeln von Bastelmaterial, Kleidung und Einkäufen in Schieflage geraten war. »Auto aufräumen« würde sie auf ihre To-do-Liste setzen müssen, doch bis sie diese abgearbeitet hatte, hatte der altersschwache Pkw vermutlich längst den Geist aufgegeben.

Beate steckte die Vape ein und schob sich einen Pfefferminz in den Mund; ihre Eltern hassten es, wenn sie rauchte. Immerhin sorgte Dancing Queen dafür, dass sie noch immer gute Laune hatte – die hatte sie bitter nötig.

Jeden, dem sie begegnete, mit einem »Moin« begrüßend – sie wusste, was sich gehörte –, balancierte Beate die Platte mit Butterkuchen zum Haus ihrer Eltern. Je näher sie kam, desto schwerer wurden ihre Schritte. Die Blumen in der Pflanzschale neben der Gartenpforte waren verblüht, der Rasen stand beinahe kniehoch, die Vorhänge waren vergilbt, das sah sie schon von Weitem. Ein schlechtes Gewissen überfiel sie. Aber wie hätte sie sich auch darum noch kümmern sollen? Der Job fraß sie auf, das Geld war trotzdem knapp. Was war aus der früher so verbreiteten Nachbarschaftshilfe geworden? Als Kind war sie regelmäßig losgeschickt worden, um bei den alten Leutchen in der Siedlung den Rasen zu mähen oder die Einkäufe zu tragen. Oft genug hatte sie wegen der Aufträge gestöhnt.

Genervt blickte Beate auf die Menschen vor dem Haus ihrer Eltern. Was lungerten die da herum? Hatten die nichts Besseres zu tun?

»Gehören Sie zur Familie?«, fragte einer, der mit seinem Handy verwachsen zu sein schien.

»Was geht Sie das an?« Beate ließ die Gartenpforte hinter sich zufallen. Sah sie etwa so aus, als würde sie Anschluss suchen?

»Warten Sie doch bitte! Sind Sie die Schwester?«, rief ihr eine Frau nach.

Wie kam die darauf? Irritiert klingelte Beate an der Tür, doch es dauerte, bis sie schlurfende Schritte hörte und ihre Mutter öffnete. Wie so oft in letzter Zeit erschrak Beate über Gudruns Anblick. In einem Alter, in dem andere Rentner noch einmal durchstarteten, verfiel ihre Mutter zusehends. Beate schloss sie in die Arme. Gudrun schien schon wieder weniger geworden zu sein, ihre Schultern fühlten sich knochig an wie bei einem Vögelchen. »Was ist denn hier los?«, fragte sie.

»Oh, Butterkuchen! Hast du selbst gebacken?«, fragte ihre Mutter und nahm Beate die Platte ab. Gudruns Gesicht war grau, die Augen rot unterlaufen. Rieb sie sich bei der Pflege ihres Mannes wieder zu sehr auf? Kamen die Pfleger unregelmäßig? Beate würde bei den Mitarbeitern des hiesigen Pflegedienstes danach fragen.

»Selbst gekauft.« Beate spürte die Neugier der Fremden hinter sich und schloss die Tür, wies aber über die Schulter. »Was ist denn mit denen los?« Sie ging durch den dunklen Flur, in dem sich seit achtzehn Jahren nichts verändert hatte. Hier war die Zeit stehen geblieben, genau wie im Leben ihrer Eltern die Zeit stehen geblieben war. Leises Surren und schweres Atmen drangen aus dem Wohnzimmer zu ihnen.

»Das kann Papa dir gleich erzählen.« Der Butterkuchen bebte in den Händen ihrer Mutter und brachte das Einwickelpapier zum Knistern.

»Ist was passiert? Bist du wieder hingefallen? Geht es Papa schlechter?«, fragte Beate alarmiert. Erst als sie in das Wohnzimmer kam und ihren Vater sah, ließ ihre Anspannung einen Hauch nach. Der Zustand ihres Vaters schien unverändert zu sein. Zusammengesunken saß er in seinem Rollstuhl. Ein Greis, lange vor seiner Zeit, durch Kummer und Krankheit gezeichnet. Seine Augen aber blitzten ungewohnt lebendig. Ungeduldig entfernte er die Blutdruckmanschette von seinem Arm.

Mühsam sog er die Luft ein – ein Zeichen, dass sein Herz einmal wieder gefährlich verrücktspielte. Beate wollte ihn mit einer Floskel beruhigen, doch er schnitt ihr das Wort ab. »Hast du es denn … nicht gehört? Wir haben geschafft, woran … die Polizei jahrzehntelang gescheitert ist! Wir haben einen … Treffer gelandet.« Die Erregung ließ seine Stimme vibrieren.

Neben ihr stieß ihre Mutter einen erstickten Schluchzer aus. »Endlich wird der Mörder zur Rechenschaft gezogen werden. Endlich werden wir erfahren, was deiner Schwester zugestoßen ist.«

Beates Körper schien schlagartig die Kraft zu verlassen. Ihre Knie wurden weich, und sie sank auf einen Sessel.

»Deiner Schwester wird endlich Gerechtigkeit widerfahren. Und wir werden endlich wissen, was vor achtzehn Jahren, einem Monat und zwei Tagen wirklich geschehen ist«, sagte ihr Vater triumphierend.

Genau das war es, was Beate seit vielen Jahren fürchtete.

7

Beate tastete nach der Sessellehne. Ihre Eltern hatte eine fiebrige Energie erfasst, unnatürlich leuchteten die Wangen ihres Vaters. »Moment mal, das … Das geht mir alles zu schnell«, sagte sie schwach. »Das schnalle ich einfach nicht. Eine Ahnenforschungsdatenbank? Was hat die denn mit Ute zu tun? Und mit dem … mit Utes Tod?«

Ihre Mutter packte hektisch den Butterkuchen aus. Das Papier riss, Krümel fielen auf den Teppich. Wie konnte sie in dieser Situation nur ans Essen denken? »Wir hatten doch noch diesen ultradünnen Schal von Ute. Alles andere hat die Polizei ja beschlagnahmt. Alles, was voller …« Auch nach so vielen Jahren fiel es ihrer Mutter noch schwer, es auszusprechen. »Alles was voller Blut und Sperma war. Nur dieser Schal ist irgendwie bei uns gelandet …«

»Ich habe ihn damals an mich genommen. Ich hab ihn ja gleich erkannt. Die Polizei hat irgendwie vergessen, ihn mir abzunehmen. Sie brauchten ihn ja auch nicht, auf den anderen Kleidungsstücken waren Spuren genug«, ergänzte ihr Vater, der sich wieder etwas gefangen hatte.

Ihre Mutter stellte Kuchenteller auf den Tisch und legte Kuchengabeln und Servietten daneben. Sie ist doch sonst nicht so förmlich, wunderte sich Beate.

»Jahrelang lag der Schal mit Utes anderen Sachen auf dem Dachboden. Warm und trocken.«

Beate wollte nicht über die Erinnerungsstücke an ihre Schwester nachdenken. Nicht an das Leben, das sie einmal gehabt hatte. Das sie alle gehabt hatten. Ihre Schwester hätte heute selbst eine Familie haben können. Utes Kinder wären jetzt so alt, wie sie es damals gewesen waren. Jung und dumm. Jung und … grausam. Am liebsten wäre Beate aufgesprungen oder hätte sich Augen und Ohren zugehalten, aber die Schemen vor dem Fenster waren real. Immer mehr Menschen schienen sich vor dem Haus ihrer Eltern zu versammeln. Sind das alles Journalisten? »Habe ich ein Brett vorm Kopf? Ich begreife immer noch nicht, worauf ihr hinauswollt«, sagte sie unwillig.