Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Papierfresserchens MTM-Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Willis Großeltern leben in einer Zeit, in der die Technik noch nicht so wie heute alle Lebensbereiche durchdringt. Schon um anderen zu helfen, können sie ihre Fähigkeiten magisch verwandeln und so mit ihrem Enkel umwerfende Abenteuer bestehen. Nur so besteht auch die Möglichkeit, Kriegsgefangene in deren sehr weit entfernte Heimat zu bringen oder auch die Prügeleien einer Mutter an ihren Kindern zu beenden. Die Geheimnisse des Glasschrankes in der Wohnung der Großeltern werden gelüftet, die zu weiteren Überraschungen führen. Das Schiff aus der zerbrochenen Flasche zeigt die Geschichte der Vorfahren auf und gibt Hinweise, auf einer fernen Insel einen großen Schatz zu finden.Immer wieder gerät Willi in Situationen, die gemeinsam mit den Großeltern gemeistert werden. Kohlibein, das sprechende und mit Wunderkräften ausgestattete Kohlenstück, ist ihnen dabei ein treuer Wegbegleiter. Die Geschichte geht weiter mit der Vertreibung aus Schlesien und Flucht nach dem Kriege. Danach gibt es weitere Begegnungen mit anderen magischen Wesen, die neue Lebensmöglichkeiten suchen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 187

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

o

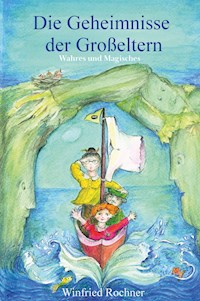

Die Geheimnisse der Großeltern

Wahres und Magisches

Winfried Rochner

o

Impressum:

Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.

© 2020 – Papierfresserchens MTM-Verlag GbR

Mühlstraße 10, 88085 Langenargen

Telefon: 08382/9090344

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Lektorat Redaktions- und Literaturbüro MTM

Cover: © Jane Gebert

ISBN: 978-3-96074-251-7 - Taschenbuch

ISBN: 978-3-96074-252-4 - E-Book

*

Inhalt

Die Geheimnisse der Großeltern

Der Autor

Nachwort

*

Für meine Frau Ingrid

in Liebe und Dankbarkeit

*

Die Geheimnisse der Großeltern

Jedes Kind, das noch Großeltern hat, kann froh sein. Meine Großeltern lebten, als sie noch jung waren, in einer anderen Zeit. Da gab es noch keine Dinge, die es heute gibt. Es gab kein Telefon, kein Fernsehen, keinen Kühlschrank, kein Internet und auch kein Handy, um sich von jedem Ort aus untereinander zu verständigen. Sie konnten nur dorthin laufen, wo der andere gerade war, um miteinander zu reden. Ja, so war das damals. Die Leute hatten zu dieser Zeit trotzdem viel Spaß und konnten, wenn auch etwas umständlicher, zusammenkommen und genauso zufrieden und glücklich sein wie heute.

Die Großeltern sind immer da, wenn man sie braucht. Da gibt es Unterstützung in allen Lebenslagen. Hat man zu Hause mit den Eltern mal Ärger oder das Mittagessen oder Abendbrot schmeckt nicht, dann geht man zu den Großeltern, wenn sie in der Nähe wohnen. Und sollten sie weiter weg wohnen, kann man einen Brief schreiben und jetzt sogar telefonieren, um seine Sorgen loszuwerden. Die Großmutter hat immer ein großes Taschentuch bereit, um die Tränen abzuwischen, oder viel Trost und Ratschläge, was zu machen ist. Gibt’s irgendwann mal Ärger in der Schule, dann sind die Großeltern da und helfen sogar bei den Schulaufgaben. Mit dem Großvater kann man Fußball spielen und einen Wettlauf veranstalten, bis ihm die Puste ausgeht. Ja, es ist schon ein großes Glück für uns Kinder, Großeltern zu haben.

Meine Großmutter lebte in einer Zeit, die nicht so ist wie heute. Es gab bei ihr kein Radio, obwohl meine Eltern schon eines besaßen, das in der Küche stand. In der Wohnung meiner Großmutter gab es keinen Kühlschrank, keinen Fernseher und auch keine Waschmaschine. Eine Zentralheizung gab es bei ihr ebenfalls nicht. Einen Fernseher hätte sie nicht gebraucht, denn nur zum Hingucken wäre ihr die Zeit zu schade gewesen. Was sie wissen wollte, stand in der Zeitung. Außerdem kannte sie in der Stadt genug Leute, die ihr alles sagten, was interessant war. Als Waschmaschine dienten ihre beiden kräftigen Hände, die in der Waschküche fleißig über das Waschbrett flitzten. Es war immer wieder ein Erlebnis, wenn sie zusammen mit meiner Mutter alle vier Wochen in die Waschküche ging, dort die Wäsche aus dem kochenden Kessel in den Waschtrog schmiss und dann auf dem Waschbrett die Wäsche rumpelte. Jedes Mal war es so diesig in der Waschküche, dass man die beiden von der Tür aus nicht mehr sehen konnte. Auch den Kühlschrank hätte sie nicht brauchen können. Sie stieg mit den Lebensmitteln, die Kühlung brauchten, in den Keller oder legte sie im Winter zwischen die doppelten Glasscheiben ihrer Wohnungsfenster.

Sie war, gemessen an meiner Größe, sehr groß. Ihre langen grauen Haare flocht sie zu einem Zopf. Den legte sie den Zopf zu einem Nest hinter den Kopf und steckte ihn mit Haarnadeln fest. Manchmal schaute das Ende des Zopfes wie der Kopf einer kleinen Schlange heraus. Das sah wirklich sehr lustig aus. Sie trug ständig lange Röcke und dunkle Blusen. Über dem Rock eine gestreifte Schürze, die sie auf dem Rücken immer festband. Ihr faltiges Gesicht sah meistens streng aus, nur dann nicht, wenn sie mich sah. Wenn ihre blauen Augen mich anblinzelten, wusste ich, dass wir einer Meinung waren. Manchmal konnte sie auch strafend dreinschauen, aber eben nicht so richtig. Angst hatte ich nie vor ihr. Mein Großvater, der mit in ihrer Wohnung wohnte, erschrak manchmal ganz fürchterlich, wenn sie ihn böse ansah und streng den Zeigefinger hob.

Früher, als sie geboren wurde, wohnte meine Großmutter auf dem Dorf, nicht weit von der Stadt entfernt. Dann ging ihre Mutter in der Stadt zur Arbeit und nahm meine kleine Großmutter mit. Zu dieser Zeit kannte ich sie noch nicht – und sie war auch noch keine Großmutter. Ihre Mutter arbeitete in einem Geschäftshaushalt als Dienstmädchen. Sie musste alle Hausarbeiten erledigen. Kochen, putzen, Wäsche waschen, Kinder betreuen, einkaufen und obendrein noch im Geschäft aushelfen. Das war ganz schön anstrengend. Sie hatte nur wenig Zeit, sich um ihre Tochter Maria zu kümmern. Meine Großmutter kannte sich dafür im Dorfgeschehen gut aus. Mit Kühen, Hühnern, Hunden, Katzen und Schweinen stand sie auf Du und Du. Sie fuhr öfter mit ihrer Mutter aufs Dorf zu ihrem Onkel Franz, einem Dorfschuster. Dieser Onkel wusste viele geheimnisvolle Geschichten, die er ihr, als sie noch ein Kind war, erzählte.

Später, als sie größer wurde, heiratete sie den Großvater. Der Großvater war ganz lustig. Sie bestimmte jedoch, was im Haushalt alles zu machen war. Er arbeitete in einer Fabrik, die aus dem Schornstein ständig Rauch in die Luft blies. Mein Großvater warf immer Kohlen in einen Kessel, der im Keller der Fabrik stand. Wenn ich den Rauch sah, wusste ich, dass der Großvater arbeitete. Großmutter trug ihm jeden Tag, wenn er arbeitete, das Mittagessen in die Fabrik. Sie nahm dazu ein Kochgeschirr, in dem sich das Essen befand, und flitzte damit quer durch die Stadt. Ich durfte auch öfter mitgehen. Sobald wir im Keller der Fabrik waren, sah sie zu, wie mein Großvater die Kohlen in den Kessel schippte. Manchmal bediente er Ventile, die Wasser und Dampf im Kessel hin und her bliesen. Er erklärte mir, dass aus dem Wasser, durch seine brennenden Kohlen, Dampf wurde. Diesen Dampf brauchte die Fabrik, um Maschinen anzutreiben. Ich war mächtig stolz auf meinen Großvater, dass er hier der Einzige war, der die Fabrik zum Laufen brachte. Ja, ohne ihn würde alles da oben stillstehen, erklärte er mir.

Meine Großeltern wohnten in einem uralten Haus. Das Haus hieß die Alte Münze. Die Gaststätte, die sich im Erdgeschoss befand, hieß genauso. Meine Großeltern wohnten in der ersten Etage. Darüber war dann der Boden mit vielen Bodenkammern. In den Bodenkammern lagerten für Kinder herrliche Schätze, die ich manchmal erkunden durfte. Zu ihrer Wohnung gehörten zwei Räume. Eine große Küche mit einem Fenster und das Wohn-Schlafzimmer mit zwei Fenstern. In einer Wand zwischen dem Zimmer und der Küche stand ein riesiger Kachelofen mit zwei Herdplatten auf der Küchenseite, die man mit schweren Eisentüren verschließen konnte. Eine zweiflügelige Tür schloss beide Räume ab. Diese Tür war gerade zu Weihnachten besonders wichtig, wenn im Wohnzimmer das Christkind die Kerzen am Christbaum anzündete und die Geschenke auf den Tisch legte. Dann hielten wir mit dem Gürtel meines Großvaters die Tür fest zu. So lange, bis das Fenster klapperte und wir wussten, das Christkind hatte das Weite gesucht.

Zur Wohnung der Großeltern kam man über eine sehr breite Treppe in einen ganz dunklen Flur. Die Eingangstür zur Küche der Großeltern konnten wir nur mit unseren Händen erfühlen. Elektrisches Licht gab es in der Alten Münze nicht. Dafür ein Gaslicht, das allein die Küche und das Wohnzimmer erleuchtete. Das Gaslicht musste jedes Mal aufs Neue angezündet werden. Eine kleine offene Glaskugel hing an der Decke und war mit einer Gasleitung verbunden. In der Kugel saß ein Glühstrumpf, so hieß die Glühlampe. Wenn man an einer Schnur zog, strömte das Gas in den Glühstrumpf, das mit einem Streichholz angezündet wurde. Das gab immer einen kleinen Puff, und der Großvater war dankbar und froh, dass er sich nicht verbrannte.

Neben meinen Großeltern wohnte ein gleichaltriges Ehepaar mit dem Namen Fischer. Die Wohnung war genauso groß wie die meiner Großeltern, nur die Küche hatte keine Fenster. Mit den Nachbarn hielten meine Großeltern gute Freundschaft, bis eines schönen Tages der Herr Fischer plötzlich tot in seinem Bette lag. Ich sah so zum ersten Mal einen toten Menschen. Er hatte einen Schal vom Kinn zum Kopf, der dort fest verknotet war. Man erklärte mir, dass damit die Kinnlade gehalten werde. Frau Fischer saß danach öfter bei meiner Großmutter und hielt sie von der Arbeit ab. Als dann der Krieg ausbrach, sagte sie immer wieder zu meiner Großmutter: „Ach, wenn das mein Richard noch erlebt hätte.“ Das sagte sie noch oft bei anderen Gelegenheiten. Was sie damit sagen wollte, bekam ich aber nicht heraus.

Wenn die Großmutter neben dem Großvater herlief, kam mir der Großvater recht klein vor. Vielleicht sah ich das nur so, weil Großmutter zu Hause den Ton angab. Er hatte jedoch sehr große Schuhe, einen Schnurrbart und eine sehr schöne glänzende Glatze, die von einem Kranz weißer Haare umsäumt war. In der Fabrik, in seinem Keller, konnte Großvater seine Überlegenheit ausspielen. Hier kannte er und wusste er alles ganz genau, sodass Großmutter nur noch staunte.

Einmal geschah es, als Großvater eine volle Schaufel Steinkohlen in das Feuerloch des Kessels werfen wollte, dass eine feine Stimme rief: „Halt ein, halt ein, großer Mann! Lass mich von deiner Schaufel herunter und wirf mich nicht in den feurigen Schlund! Es soll dein Schaden nicht sein.“

Großvater ließ vor Schreck die Schaufel fallen und ein großes schwarzes Kohlenstück sprang von der Schaufel. Es stellte sich mit seinen langen dürren Beinchen vor dem Großvater auf, stemmte die dünnen Ärmchen in die Seite und schaute mit blanken dunkelbraunen Augen dem Großvater von unten ins Gesicht.

„Hallo, wer bist denn du?“, stammelte der Großvater verwirrt.

„Ich bin Kohlibein und bin dreihundert Millionen Jahre alt. Ich lag viele Millionen Jahre zwischen all den Kohlen zusammengepresst unter der Erde. Solange, bis eine große Maschine mit ihren Zähnen mich freigebissen hat und ich mit vielen anderen Kohlenstücken in kleine Wagen fiel, die auf Rädern über Schienen rollten und uns ans Tageslicht beförderten. Dann hat man mich und die vielen anderen Kohlen auf einen großen Waggon geladen und mit der Eisenbahn hierhergefahren. Ja, und so bin ich in deinen Keller geschüttet worden.“ Er stemmte sich auf seine Zehenspitzen, um größer zu erscheinen und damit den Großvater zu beeindrucken.

Der bückte sich und hob den glatten Kohlebrocken in die Höhe.

„Lass mich bitte nicht fallen“, flehte Kohlibein, „sonst zerbreche ich, und du hast nichts mehr von mir.“

„Ha, ha, ha“, lachte der Großvater, „sag, was kannst du schon für mich tun, du kleiner Kohlibein.“

„Mehr als du denkst, du großer, starker Mann“, entgegnete der schwarze Geselle, „du wirst es schon bald erfahren. Ich kann dir zum Beispiel gleich sagen, was deine Frau zu Hause macht und dein Enkel jetzt gerade so treibt.“

„Ha, ha“, lachte der Großvater laut, „das ist unmöglich! Du sitzt hier in meinem Keller und weißt, was meine Maria gerade tut?“

„Ja, sie steht in der Waschküche und wirft gerade die Wäsche in den Kessel, dessen Wasser bald kochen wird.“

Großvater kratzte sich an seiner Glatze. Er wusste, dass heute Waschtag zu Hause war und somit die Beobachtung von Kohlibein stimmen musste. „Aber he, mein Lieber, was macht mein Enkel Willi gerade?“

„Der ... der“, stotterte Kohlibein erst etwas unsicher und dann mit Gewissheit, „schaut in die Waschküche und wartet, dass Großmutter in die Küche geht und die Hefeklöße zum Mittag ansetzt. Du kannst dich dort selbst überzeugen, ob es so ist, wie ich es sehe.“

Der Großvater tippte sich an seinen Kopf: „Du siehst, ich muss hier arbeiten, sonst steht die Fabrik still. Zu meiner Frau Maria sind es drei Kilometer durch die Stadt bis zu meiner Wohnung.“

„Lass mich nur machen“, antwortete Kohlibein. Kohlibein schnipste mit den Fingern seiner rechten Hand und der Großvater war mit einem Schritt schon an der kleinen Kapelle, mit dem zweiten Schritt vor dem Bäcker Flanse und beim dritten Schritt in seiner Wohnung. Das ging so schnell, wie man eben drei Schritte machte. Er schaute durch die Küchentür und hörte die Großmutter und mich die breite Treppe zum dunklen Flur heraufkommen. Also versteckte er sich im Flur und konnte gerade noch Großmutters Schürzenzipfel sehen, bevor sie die Küchentür zuschlug. Mit drei Schritten lief er wieder in seinen Fabrikkeller. Er kam gerade noch zur richtigen Zeit, um die nächste Schaufel Kohlen in das Kesselloch zu werfen. Kohlibein schnippte vor dieser Arbeit des Großvaters erneut mit den Fingern, jetzt der linken Hand, und Großvaters Schritte wurden wieder ganz normal. Kohlibein nickte Großvater zu und vergrößerte den Spalt der Spindtür, wo Großvater im Wechsel seine Arbeitsklamotten und Gehwegsachen hinhing. Danach legte er sich unten, wo die Schuhe standen, zwischen diese und schlief ein. Großvater kratzte sich wieder verwundert am Kopf, schüttelte seine angeblichen Haare zurecht und schippte fleißig Kohlen ins Kesselloch. Manchmal drehte er an einem Ventil, das dann zischend Dampf durch das Rohr freigab, damit die Maschinen in der Fabrik laufen konnten. Nur das alles störte Kohlibein nicht, er schlief fest – und manchmal schnarchte er sogar ein wenig. Das ging auch viele Tage so weiter. Nun probierte Großvater die besonderen Kräfte von Kohlibein aus. Der legte sich dann in den Spind und schlief sofort ein.

Als ich wieder einmal mit meiner Großmutter Mittagessen im Kochgeschirr beim Großvater ablieferte, ging ich an seinen Kleiderspind. Ich sperrte die Tür auf und wollte mir zum Spaß Großvaters große Schuhe herausnehmen und anziehen. Da blinzelte mir Kohlibein zu, der zwischen den Schuhen lag, und legte zum Zeichen des Schweigens seinen dünnen Zeigefinger auf den Mund. Die Großmutter beschäftigte sich mit dem Kochgeschirr ... und ich schlug vor Schreck die Spindtür schnell zu. So erfuhr ich Großvaters Kellergeheimnis, das er nur mir später ganz genau erzählte.

Ich wohnte nicht sehr weit entfernt von meinen Großeltern. Nur zu unserer Wohnungstür hinaus, die Treppe hinunter in den Hof, rechtsherum durch das Tor, am Garten des Rechtsanwaltes Herde vorbei, dann am Ochsenkopf und der Ölmühle von Reichelt entlang − und schon stand ich im Korbachhof. Nun noch schnell die breite Treppe im Wohnhaus meiner Großeltern hinauf. Der Hof hieß Korbachhof, weil die Besitzerin der Häuser rings um den Hof Frau Korbach hieß. Eine sehr alte Frau, die ich selten sah, nur manchmal, wenn meine Großmutter die Miete bei ihr bezahlte.

Ich hatte zwei Spielkameraden, den Brixe-Wolfgang und den Brixe-Manfred. Sie wohnten im Nebeneingang unseres Hauses. Ihre Mutter glaubte, die beiden Jungen nur mit Schlägen erziehen zu müssen. Sie holte bei jeder Gelegenheit den Teppichklopfer hinter der Tür hervor und drosch damit mal auf den einen und mal auf den anderen oder auf alle beide heftig ein. Mir wurde immer sehr unwohl, wenn ich das sah. Wenn wir uns beim Spielen auf dem Hof etwas verspäteten, dann setzte es für die beiden heftige Prügel. Oder wenn einer mal keine Lust hatte, eine Besorgung für die Mutter zu machen, dann schnallte sie denjenigen an ihre Gartenbank, die in der Küche stand, und schlug mit dem Teppichklopfer kräftig zu. Nach langer Zeit hielt ich das alles nicht mehr aus und musste es meiner Großmutter erzählen. Ich wusste, Großmutter verabscheute solche Erziehungsmethoden.

Sie sagte immer: „Mit Prügel wird nichts erreicht, denn wenn du kein Vorbild bist, ist alles umsonst. Der Brixe-Muttel werde ich auf jeden Fall einen Denkzettel verpassen.“ Nur wusste sie noch nicht, wie sie das anstellen sollte.

Meine Großmutter nähte für ein Geschäft in der Stadt Nachtjacken. Das waren Kleidungsstücke, die von den Frauen nachts im Bett getragen wurden. Sie saß jeden Abend, bis tief in die Nacht hinein, beim Licht einer Petroleumlampe und ließ die Nähmaschinennadel im Eiltempo durch die Jackennähte jagen. Eine der Nachtjacken geriet ihr einmal viel zu groß. Sie war doppelt so breit wie sonst und lang wie eine Kleiderschürze. Diese Jacke konnte sie wegen der Größe nicht im Geschäft abgeben und legte sie deshalb in ihren Kleiderschrank.

Eines Abends, nach unserem Gespräch über die Brixe-Muttel, holte sie die riesengroße Nachtjacke hervor und zog sie sich über, um ins Bett zu gehen. Da spürte sie plötzlich eine seltsame Leichtigkeit und sie begann, zu schweben. Großmutter war darüber sehr erschrocken. Dann aber überlegte sie, dass sie diesen Zustand ausnutzen konnte, um der Brixe-Muttel den Denkzettel zu verpassen. Sie setzte ein Bein vor und schwebte aus ihrer Wohnungstür und im Nu zur Wohnung der Brixens. Sie spähte durch das Schlüsselloch, um zu erkunden, wie sie wohl da hineinkommen könnte. Ehe sie sich versah, wurde sie regelrecht durch das Schlüsselloch gezogen und stand vor den Ehebetten der Brixens. Den Vater packte die Angst und er zog schnurstracks seine Bettdecke über den Kopf, als er die große, schimmernde Gestalt wahrnahm.

Meine Großmutter schwebte über dem Bett und rief mit heller durchdringender Stimme: „Muttel, Muttel, Prügelmuttel, lass das Prügeln sein bei deinen Kindern!“

Dabei schwang sie den Teppichklopfer, den sie hinter der Tür hervorgeholt hatte, zischend über den Kopf der Brixe-Mutter. Diese stand kerzengerade im Bett, fiel dann heulend vor der Gestalt in die Knie und gelobte, die Prügel für ihre Söhne sofort einzustellen. Meine Großmutter gab ihr mit dem Teppichklopfer noch eine Kopfnuss, bevor sie diesen in kleine Stücke zerbrach. Anschließend verschwand sie durch das Schlüsselloch und war im Nu wieder zu Hause. Das alles erzählte mir meine Großmutter.

„Aber sage bloß nichts dem Großvater von meinen sonderbaren Kräften“, bat sie, was ich ihr auch sofort versprach.

Meine beiden Spielkameraden wunderten sich, dass sie keine Prügel mehr bekamen. Manchmal, wenn ihre Mutter die Hand zum Schlag erhob, schaute sie sich immer ängstlich um und ließ diese wieder fallen. Sie alle vermissten hinter der Tür den Teppichklopfer, denn ihre Mutter schlug den Teppich jetzt immer mit einem Stock.

Ich konnte mir ein Schmunzeln nicht verkneifen und sagte nur: „Vielleicht hat eure Muttel keine richtige Kraft mehr, um Schläge auszuteilen.“

Ein besonders guter Handwerker war mein Großvater nicht. Seine Interessen lagen mehr auf dem Künstlerischen. Er liebte sehr den Bänkelgesang. Zu jeder Möglichkeit, die sich ihm bot, gab er Proben seiner Kunst. Bei Familienfeiern und in der Kneipe am Alten Schlossplatz Zum Tuppe trug er vor allen Gästen seine Sangeskünste vor. Er sang alte, ihm bekannte Moritaten und erfand auch neue tragische und dramatische Lieder. Das alles sang er ohne instrumentale Begleitung. So zum Beispiel Warum weinst du holde Gärtnersfrau oder Mariechen saß weinend im Garten. Ein Lied, welches er selber gemacht hat, ging so:

Eine Moritat auf den Postschaffner Runge

Jahraus, jahrein im Postamt sitzt

Ein Postschaffner mit bunter Mützʼ

Er stempelt Briefe, Päckchen, Karten

Damit Empfänger nicht lang warten.

Pakete große, kleine, dicke

Bestimmt für Frontsoldaten Blicke

In riesen Kästen er sie schichtet

Die Heimat dann davon berichtet.

Postschaffner Runge, der Beamte

Die kleinen Päckchen er erkannte

Denn ab und zu bei dieser Menge

Bekommt er manches in die Fänge.

Seit Jahren geht das Päckchen raffen

Die schnell verschwinden in den Taschen

Er lebt mit diesem netten Zubrot

Der Frontsoldat bleibt so in Not.

Entdeckt wird er dann doch einmal

Damit beginnet seine Qual

Die Polizei trifft ihn zu Hause

Bei einem guten fetten Schmause.

Er saust und rennt zum nahen Teich

Stürzt sich hinein der üble Scheich

Nun schluckt er altes trübes Wasser

Und wird als Leiche immer blasser.

So endet der Postschaffner Runge

Man zieht ihn raus mit blauer Zunge

Doch die Moral von der Geschichtʼ

Tu immer redlich deine Pflicht.

Er erfand immer wieder neue Melodien zu seinen Texten, obwohl er kein Instrument spielen konnte. Heute würde man sagen, er war ein begnadeter Liedermacher ohne Instrument. Diese Lieder trug er so zum Spaß vor. Er könnte heute wie die aktuellen Liedermacher von seinen Vorträgen gut leben. Sehr gern ging er in eine nahe gelegenen Gaststätte, die Zum Tuppe hieß. Allerdings nicht nur, um seine Lieder zu singen. Nein, er spielte dort mit einigen Gästen gerne Skat und schüttete, ganz nebenbei, einen Korn und ein Bier in seine durstige Kehle. Er meinte dazu: „Gesang macht durstig.“

Die Menschen im Tuppe und auf der Straße hatten den Großvater gern. Er war immer freundlich und fröhlich und hatte ständig einen flotten Spruch bereit. Wenn er eine Bekannte traf: „Gnädigste haben schon gefrühstückt?“, oder: „Wie geht es dem lieben Gatten? Ich denke, Sie haben schon das Suppenfleisch beim Fleischer Viertel gekauft, da ist es heute besonders durchwachsen und preiswert.“

Bei völlig fremden Frauen, die er nur vom Sehen kannte, zog er seine Mütze, sagte: „Guten Tag“, und: „Meine Dame, Sie sehen heute besonders reizend aus in dem Sommerkleid.“ Manche gingen schnell verschämt weiter, andere lächelten dem Großvater freundlich zu. Bei Männern, die er fast alle im Städtchen kannte, blieb er länger stehen. Er erzählte die neuesten Witze und ging dann gut gelaunt weiter. Wenn ich mit ihm durch die Stadt lief, war es ein ständiges Mütze schwenken, grüßen und stehen bleiben. Manchmal ging mir das mächtig auf die Rübe, aber oft konnte es recht interessant werden. Zum Beispiel dann, wenn er den einen oder anderen anmogelte und mir dabei heimlich zublinzelte.

Den Ersten Weltkrieg hatte er als Ulan mitgemacht. Er war von einer Granate verschüttet worden und hörte seitdem etwas schwer. Als sich der nächste Krieg ankündigte, sagte er immer: „Sie sollen schnell anfangen, besser jedoch gar nicht, und alles schnell beenden.“

Leider dauerte er dann doch länger und Großvater musste mit uns sogar flüchten.

Großmutter hielt nicht viel von seinem Bänkelgesang. Sie meinte immer: „Bleibe lieber zu Hause und bringe nicht das ganze Geld ins Wirtshaus.“ Denn ein Korn und ein Bier kosteten damals zehn Pfennige, und das war viel Geld für Großmutter.

Als dann der Krieg wirklich da war, alle Fenster verdunkelt und die Gaslaternen an den Straßen nicht mehr leuchteten, ging mein Großvater nicht mehr oft Zum Tuppe, denn der Schnaps und das Bier wurden knapp. Es gab jetzt Lebensmittelkarten, die das ganze Leben reduzierten. Großmutter bekam manchmal als alte Kundin ein Achtel Bohnenkaffee in Kaisers Kaffeegeschäft. Als der Krieg so richtig losging, konnte Großvater den Fabrikkeller für immer verlassen, weil er Rentner wurde. Kohlibein packte er in einen Karton und versteckte ihn in seinem Hauskeller.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)