Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

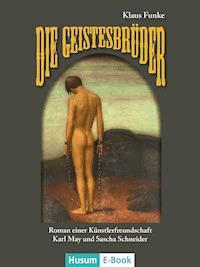

- Herausgeber: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wir befinden uns in Dresden und Weimar zwischen 1903 und 1906. Die schicksalhafte Begegnung zwischen Karl May und dem Maler Sascha Schneider, einem der begabtesten Schüler Max Klingers, führt zu einer intensiven Freundschaft zweier „Brüder im Geiste“. An langen Abenden wird diskutiert: Politisches, Künstlerisches und Weltanschauliches. Das Buch ist eine Art Parabel auf den misslungenen Wandlungsversuch des Schriftstellers, der wie vieles in seinem Leben tragisch ausgeht. Es beschreibt die einmalige und äußerst fruchtbare Künstlerfreundschaft der beiden in jeder Hinsicht so unterschiedlichen Männer vor dem politischen und kulturhistorischen Hintergrund der ersten Jahre des 20. Jahrhunderts.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 771

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ISBN 978-3-89876-701-9 (Vollständige E-Book-Version des 2013 im Husum Verlag erschienenen Originalwerkes mit der ISBN 978-3-89876-651-7) Umschlagbild: Sascha Schneider, „Das Gefühl der Abhängigkeit“ (nach 1920), mit freundlicher Genehmigung der Karl-May-Museum gGmbH Radebeul © 2013 by Husum Druck- und Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG, Husum Gesamtherstellung: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft

… das Karl-May-Problem ist das Menschheitsproblem, aus dem großen, alles umfassenden Plural in den Singular, in die einzelne Individualität transponiert. Und genauso, wie dieses Menschheitsproblem zu lösen ist, ist auch das Karl-May-Problem zu lösen, anders nicht …

Aus „Mein Leben und Streben“, Selbstbiographie von Karl May,

Freiburg i. Breisgau, Verlag von Friedrich Ernst Fehsenfeld, 1910

… er war ein guter und genialer Mensch. Seine Werke können gar nicht genug geschätzt werden. May wird die Zeit überdauern und noch eine andere Zeit dazu …

Sascha Schneider über Karl May, April 1920

1

Obwohl vor wenigen Augenblicken hinter dem Horizont versunken, ließ die Sonne die Fensterscheiben in der oberen Etage der Villa auf geheimnisvolle Weise erglühen. Beinahe schien es, als stünden die Zimmer dahinter in Flammen; die kleinen Unebenheiten der Scheiben sandten ein geheimnisvolles Glühen und Glimmen zum Auge des einsamen Betrachters, welcher, einen weißen weiten Hut auf dem Kopfe, der Villa gegenüber im weitläufigen Garten neben einem Rhododendronbusch stand. Der Mann blinzelte, nahm den silbernen Zwicker von der Nase, kniff die kleinen, seltsam tief liegenden Augen zusammen und wandte sich dann mit einem Seufzer ab. Kommt, Seelchen, Geistchen, rief er zwei zottigen weißen Terriern zu, die unter dem Strauch geschnüffelt hatten und jetzt etwas auszugraben schienen.

Lasst die Fossilien, kommt, wir gehen hinüber ins Haus.

Als er dann über die Straße auf das Gartentor zugeht, kratzen die Hunde schon an den weißen Latten der Pforte. Ja, sie winseln sogar. Da kommt von rechts ein uniformierter Postbote in eiligem Schritt heran. Im Laufen reißt er seine schwere Umhängetasche auf und zieht einen Brief hervor. Herr Doktor May! ruft er ein wenig außer Atem. Herr Doktor! Halt, warten Sie, entschuldigen Sie die späte Störung, es ist nur dieser einzelne Brief hier, ein Eilbrief, Extrazustellung, eine Ausnahme, wo ich sonst bei den Normalzustellungen am hellen Tage, Sie wissen, mich halb lahm schleppe an Ihren Briefen. Eine Eilzustellung diesmal nur, ein Einschreiben, allerdings. Wenn Sie hier … und er hält mit geübten Fingern Stift und Block in der Hand.

Man kennt sich, wechselt beinahe täglich ein paar Worte. Geben Sie her, mein lieber Persicke, sagt Karl May freundlich in seinem vertraulich sächselnden Ton, auch ein einzelner Brief kann eine Freude sein, selbst, wenn er um diese Zeit überreicht wird, ja, manches Mal sogar mehr als ein ganzes Dutzend. Also, geben Sie ihn her!

Er nimmt den Brief an sich. Wo soll ich unterschreiben?

Hier bitte, Herr Doktor, sagt der Postbeamte Persicke, zwirbelt mit den Fingerspitzen die Schnurrbartenden, verneigt sich leicht. Sehen Sie noch genug, Herr Doktor, es geht ja schon auf Neune? Hab ich mich verspätet, heute. Verzeihen Sie.

May runzelt die Stirne. Lassen Sie doch den „Doktor“ – May genügt vollständig. Ein einfacher May ist manchmal mehr wert als ein „Doktor“!

Gewiss, Herr Do … Herr May. Hier bitte, unten rechts, wenn’s beliebt.

Plötzlich wird der Beamte Persicke verlegen, verstaut schnell den Block, den Stift behält er in der Hand, dann greift er noch einmal in seine große Tasche und hält dem verdutzten May ein Buch vor die Nase.

May sieht es gleich, es ist die Freiburger Erstausgabe von seinem „Winnetou, der rote Gentleman“ aus dem Jahre 93. Zehn Jahre ist das nun schon her. Dreiundzwanzigtausend Reichsmark! So viel Geld in einem Jahr nur für dieses eine Buch. Ein schöner Anfang. Und das Deckelbild! Wie stolz ist er damals darauf gewesen. Er ist vor Emma in der Küche herumgetanzt und hat das Buch geschwenkt wie einen Weihrauchkessel. Hat das Umschlagbild geküsst. Wieder und wieder. Emma! Emma, Liebste, hat er ausgerufen. Reich wirst du werden. Dein Schatz wird dir Schätze überreichen. Vielleicht hängt zu Weihnachten wieder ein neuer Tausendmarkschein am Tannenbaum. Oh ja, damals hat er noch gedacht, die Ehe mit Emma würde eine gute, eine schöne Ehe und vielleicht wäre sie mit Geld, mit viel Geld zu retten. Und sein Winnetou könne dabei helfen, hat er gedacht, sein Winnetou bei einem richtigen Verlag, wie dem Fehsenfeld’schen in Freiburg. Und das erste Winnetou-Buch ist dann ja auch einer der großen Erfolge aus der Anfangszeit mit diesem Verleger geworden.

May erinnert sich, die Gedanken blitzen ihm durch den Kopf:

Sie stehen sich gegenüber. Friedrich Ernst Fehsenfeld, der Verleger, groß, rotblond, stattlich, kerzengerade, Anfang vierzig, und er, May, fast einen Kopf kleiner, die Beine kurz und ein wenig krumm. Er sieht an sich herunter und lacht: Ja, ich bin zu kurz geraten. Das liegt an meinen Reiterbeinen, wenn man, wie ich, ein ganzes Leben im Sattel saß. Fehsenfeld lächelt, verneigt sich, man kann ihm nicht ansehen, ob er es glaubt, was sein neuer Autor ihm hier auf dem kleinen Vorortbahnhof auftischt oder nicht – ach ja, dieser Autor May, das Haar schon etwas grau, an die fünfzig, die Gürtelschnalle sitzt im vorletzten Loch. May weiß: Ein freundlicher Herr, dieser Sachse May, hat sich Fehsenfeld damals gedacht. Man wird sehen. So stehen die beiden auf dem Oberlößnitzer Bahnhof Weintraube: lächelnd, freundlich, neugierig aufeinander, ein wenig lauernd, jeder mit dem Wunsch, mit dem anderen das große Geschäft zu machen. Oh ja, nun endlich, das große Geschäft. Beide haben es nötig. Der Verleger wie der Autor. Damit hat sie angefangen, die große Zeit … auf diesem Bahnhof.

Geben Sie her, mein lieber Persicke, ich weiß schon …

Wi … wissen Sie, Herr Doktor, stottert der Postmann, vor zehn Jahren hab ich mir das Buch selber gekauft. Musste sogar anstehen dafür, in der Buchhandlung Lachmann, in Dresden, am Neumarkt. Da war ich vierunddreißig und seit zwei Jahren verheiratet. Und jetzt will ich das Buch meinem Bub schenken, dem August, morgen wird er elf Jahre alt. Er liest schon ganz ordentlich. Ja, sehr ordentlich, Persicke nickt zu seinen Worten, und er ist schon sehr verständig. Ihre Winnetou-Geschichte, Herr Doktor, die ist, die ist wirklich, sie ist so … August wird sie verstehen. Vor ein paar Tagen hab ich ihn erwischt. Wissen Sie, ich hatte das Buch im Wäscheschrank versteckt, da kam er aus unserer Schlafstube geflitzt, ich wette, er hat schon heimlich in dem Buch gelesen. Persicke wirkt gerührt, er findet nicht die rechten Worte. Ob Sie etwas hineinschreiben könnten? Bitte, lieber Herr Doktor. Seien Sie so gut.

Karl May nickt, schaut sich noch einmal nach den Hunden um, die wie wild an der Pforte kratzen. Seelchen, Geistchen, nun lasst den Unsinn! Ich komm ja gleich …

Also gut, Persicke, da schreib ich Ihrem August etwas Aufbauendes hinein, wenn er, wie Sie sagen, schon so verständig ist. Und er kritzelt mit dem Stift des Postbeamten auf das Vorsatzblatt einen Sinnspruch, ein ganzes Gedicht, es dauert eine Zeit, May kritzelt eine ganze Weile, aber er blickt nicht auf, er kennt den Text, dann unterschreibt er, kaum leserlich, mit Karl May. Den „Doktor“ hat er weggelassen.

Oh, tausend Dank, lieber Doktor, sagt der Postler Persicke, als er das Buch zurücknimmt. Schnell steckt er es weg, beinahe hastig, fast so, als fürchte er, May würde es sich anders überlegen, den Spruch durchstreichen oder etwa herausreißen. Dann verabschieden sich die Männer. Sogar die Hände geben sie sich.

May geht zur Pforte, drückt auf den Knauf, lässt die winselnden, drängelnden Hunde durch, geht, offenbar in Gedanken, mit gesenktem Kopf auf die Haustür zu, während sich der Postbeamte Persicke, die Tasche geschultert, auf der Straße mit raschem Schritt entfernt.

Doch kaum ist er um die nächste Ecke, bleibt er stehen, schaut sich prüfend, fast ängstlich um, reist die Tasche auf, nimmt das Buch heraus und liest den Spruch:

Es wird ein Engel dir gesandt,

um dich durchs Leben zu begleiten.

Er nimmt dich liebend an der Hand

und bleibt bei dir zu allen Zeiten.

Er kennt den Weg, den du zu gehen hast,

und trägt mit dir der Erde Leid und Last.

Es wird ein Engel dir gesandt,

dem sollst du dich gern anvertrauen.

Auf ihn soll stets und unverwandt

das Auge deiner Seele schauen.

Er trägt zu deinem Schutz das Schwert des Herrn

und ist dir nie mit seiner Hülfe fern.

Es wird ein Engel dir gesandt,

dem sollst du niemals widerstreben,

Und hast du ihn vielleicht verkannt,

so zwing ihn nicht, dich aufzugeben,

Denn bautest du auf deine Kraft allein,

es würde nur zu deinem Unglück sein.

lieber August, lass meinen Winnetou diesen Engel sein,

Karl May

Die Unterschrift, wie gesagt, kaum leserlich, ein Gekrakel, mehr zu erahnen, als zu lesen. Aber immerhin. Persicke atmet bewegt, ehe er weitergeht. In seinen Augen sammeln sich Tränen. Es ist der Wind, denkt er, und er wischt sie nicht weg, der Wind, ja. Wie stolz wird Ernestine, seine Frau, sein, und das Söhnchen erst, der kleine August. Persicke, der Postbeamte, geht die Straße weiter. An diesen Tag will er denken, beschließt er, noch lange denken. Im Kalender will er ihn sich eintragen, mit rotem Buntstift.

Auch Karl May, kaum war er in den Vorgarten getreten, und noch unter dem schützenden zierlichen Vordach des Hauseinganges stehend, da hat er mit fast den gleichen hastigen Bewegungen, wie vorn an der Ecke der Postbeamte Persicke seine Umhängetasche aufriss, in die Seitentasche seines weißen Überrockes gegriffen, um jenen Brief herauszuholen, den er dem Postboten quittieren musste. Wie ärgerlich, durch dessen Gerede und die Aufdringlichkeiten ist er gar nicht dazu gekommen, den Absender zu entziffern, er hat den Brief weggesteckt, nur schnell und ohne Aufsehen, und jetzt, wo er den Brief aus der Tasche zieht, beschleicht ihn sogleich wieder jenes Unbehagen, was ihn auch das Papier so rasch verschwinden lassen ließ: Gedanken an Unerfreuliches, an eine Nachricht seines Anwaltes Bernstein oder vom Gericht. Doch er atmet erleichtert auf, als er sieht, der Brief stammt von seinem neuen Künstlerfreund, dem Maler Sascha Schneider aus Meißen. Domstadt Meißen, liest er, Zaschendorfer Straße 81, und er sieht sofort vor seinem inneren Auge das imposante, einer kleinen Burg ähnliche Gebäude, hoch aufragend, in dunklem Grau, erinnert sich seines Besuches bei dem Maler vor nicht einmal zwei Wochen. Ja, Anfang Juni ist das gewesen. Genau am achten. Ja. Er weiß noch alle Einzelheiten: Von der Weintraube ging es mit der Kleinbahn nördlich, die Elbe tauchte von Zeit zu Zeit zwischen den Hügeln, den Weinhängen und kleinen Waldungen auf, ein fernes, geheimnisvoll schimmerndes Band. Den Ort Coswig durchfuhr der Zug ohne zu halten, irgendwo links dann der Boselfelsen, überall kleinere Gehöfte mit ziegelroten Dächern, Obstplantagen, sprießende Blätter überall, leuchtende Wiesen, ein zeitiges Frühjahr in diesem Jahr, sogar das Vieh war schon draußen, Neusörnewitz kam in Sicht, und schon war der Haltepunkt Zaschendorf erreicht, die letzte Station, bevor der glänzende eiserne Schienenstrang in weitem Bogen zum rechtselbischen Meißen führt und dann das dunkle Wasser der Elbe quert. May stieg aus. Allein. Kein anderer Fahrgast weit und breit. Und obwohl eine Droschke auf Fahrgäste wartend am Bahnhofshäuschen stand, war er zu Fuß über die Felder zur Ziegelstraße gegangen, dann hinüber auf die Zaschendorfer, die gut gepflasterte breite Fahrstraße zur nahen Stadt. Einen Bauern hatte er nach dem Haus des Malers gefragt. Dorte de Trutze! der gebräunte Bauernarm zeigte auf ein Gebäude, nicht einmal einen Kilometer entfernt. Tatsächlich wie eine Burg, schon von Weitem sah man das Schneider’sche Haus, mit dem Rücken gegen den Wald und den Hang gelehnt, mächtige gemauerte Stützpfeiler, bis zum ersten Geschoss reichend. An der Vorderfront oben ein hölzerner Balkon, überdacht, im italienischen Stil, zahllose hohe Fenster mit gewölbtem Sturz, vor dem Haus wie ein Schutzwall allerlei mannshohe Sträucher, auch Nadelgehölze, ohne gärtnerische Sorgfalt.

Eine Festung! lächelte May und schritt den kleinen, steinigen Weg hinan.

Der Maler öffnete im beklecksten Kittel, in der linken Hand zwei oder drei Pinsel, eine blaue Kappe auf dem Kopf.

Sie sind Herr Doktor May? Sie haben telegrafiert! rief Schneider und wischte sich die Hand am Kittel ab.

Lassen Sie den „Doktor“, sagen Sie lieber „Old Shatterhand“.

Old was? fragte der Maler und runzelte die Stirn.

Old Shatterhand, der mit dem Schlag! May imitierte lachend seinen berühmten Faustschlag. Doch der Künstler schien noch immer nicht zu verstehen. May zog aus einer kleinen Ledertasche den „Winnetou I“, zeigte mit dem Finger auf das Titelbild. Das ist mein Freund Winnetou, ich bin der Verfasser. Ein Mitbringsel für Sie! Der Maler lächelte verlegen, während er die Pinsel weglegte und das Buch ergriff. Oh, vielen Dank. Seien Sie mir nicht böse, Herr Doktor, ich hörte wohl von diesem Buch und von anderen aus Ihrer Feder auch … aber ich hab’s noch nicht gelesen …es tut mir wirklich leid.

May betrachtete den Maler mit zusammengekniffenen Augen. Schneider war Anfang dreißig, ein höchstens mittelgroßer Mann mit Bauchansatz, vielleicht sogar einen halben Kopf kleiner als May, das braune Haar, welches ins Rötliche spielte, trug er in der Mitte gescheitelt, die Nase etwas plump und ziemlich kurz, darunter ein Bärtchen, der Mund sinnlich, wenn auch mit einem harten, verbissenen Zug, indes beeindruckten die hellen blaugrünen Augen, mit ihnen blickte er stechend starr und prüfend auf alles und jeden. Auch jetzt sah er sein Gegenüber in dieser Weise an.

May senkte den Blick. Nun, das macht ja nichts, sagte er in leiserem Ton. Jedenfalls, ich musste Sie unbedingt kennenlernen. Deshalb mein Telegramm, deshalb der heutige Überfall. Verzeihen Sie mir. Ich will es Ihnen erklären, das ist so gekommen: Anfang Mai bin ich, als ich mit meiner Frau Klara voller Neugier, wie ich gestehe, ja voller Neugier, aber auch mit einiger Andacht, durch die Säle des Kunstvereins in Dresden wandelte, vor einem Bild von Ihnen, mein lieber Schneider, mindestens eine Dreiviertelstunde stehen geblieben. Ich konnte mich einfach nicht losreißen. Und auch meiner Klara ging es so. Wir standen und staunten. Eine geschlagene Dreiviertelstunde lang. Die Saaldiener schauten schon misstrauisch. Einer kam heran, sprach mich an, denn leider, überall bin ich bekannt. Herr Doktor May, flüsterte er mir ins Ohr, ist etwas mit dem Bild nicht in Ordnung? Oder stört das Licht? Ich schüttelte den Kopf und starrte weiter auf Ihr Gemälde. Sie erraten es, mein Lieber? Es war Ihr Bild „Das Gefühl der Abhängigkeit“. Da haben Sie ein wahres Meisterwerk geschaffen. Ein kolossales Gemälde! Enorm! Gewaltig! Das Beste, was ich in jüngerer Zeit gesehen habe. Wenn man davor steht, ist man wie gebannt, wie gelähmt. Auch meiner Klara ist es genauso ergangen. Übrigens, sie wäre gern mitgekommen, aber bei so einem Erstbesuch … eine Dame. Das schickt sich wohl nicht.

Der Maler blickte mit seinen Raubvogelaugen scharf auf seinen Besucher, in den Mundwinkeln zuckte es. Man konnte nicht genau ausmachen, was das Mienenspiel bedeutete – war es Stolz oder Misstrauen oder gar Ironie. Ein seltsamer Herr, dachte indes Sascha Schneider, sein Gegenüber weiter musternd, aber ungemein sympathisch und einnehmend. Ein gutaussehender älterer Herr. Er gefällt mir.

In diesem Moment, die Männer waren während ihres Gespräches im weiten Flur stehen geblieben, öffnete sich eine Seitentür und eine junge Frau erschien, auch sie klein, mit rötlich braunem Haar, das sie, zu einem Zopf geflochten, im Nacken trug; auch sie mit diesen hellen graublauen Augen. Oh, meine Schwester Lilly! rief der Maler. Wir wohnen hier seit drei Jahren zusammen. Darf ich sie Ihnen vorstellen? Man machte sich bekannt. Stell dir vor, wie peinlich, rief der Maler, ich wusste nichts von Herrn May und habe bisher auch nichts von ihm gelesen.

Das ist wieder mal typisch! lachte die Schwester, kennt den berühmten „Old Shatterhand“ nicht, den berühmtesten aller Westmänner. Jedes Kind weiß vom Indianerfreund mit dem Henrystutzen, Bärentöter und der „Schmetterhand“. Typisch, mein Bruder! Oh, ich sage Ihnen – diese Maler! Ungebildet sind die, außer ihren Farben und den Leinwänden und natürlich ihren Modellen (hier hob sie die Augenbrauen und lächelte) kennen sie nichts. Ich hab fast alles von Ihnen gelesen, lieber Herr May, rief die kleine junge Dame mit Begeisterung, wirklich fast alles. Sogar Ihren letzten „Silberlöwen“! Der war ein wenig anstrengend. Frauen sind ja, wie ich hörte, ihre allertreuesten Leser. Ach, wie freu ich mich, Sie endlich einmal von Angesicht zu Angesicht zu sehen.

Karl May war bei diesen Worten in selbstgefälliges Schweigen verfallen. Er lächelte und sah den Maler triumphierend an. Sehen Sie mein Lieber, mochte dieser Blick besagen, sehen Sie, wer und wie bekannt ich bin!

Jaaa, meine Schwester Lilly, antwortete Schneider gedehnt und rückte an seiner Brille, unsere Lilly, die weiß alles.

Und nun kommen Sie, er machte an Karl May gewandt eine einladende Armbewegung, lassen Sie uns ins Atelier gehen. Da fühl ich mich sicherer. Das ist mein liebster Ort auf Erden. Hier, bitte, die Treppe hinauf … Vorsicht, die Stufen sind etwas uneben.

Er ließ einen Seufzer hören. Seiner Schwester rief er zu: Machst du uns bitte einen Tee, Lilly? Und zu seinem Gast: Sie trinken doch schwarzen Tee, Herr Doktor? Bei uns gibt es immer den echten russischen Kusmi. Direkt aus St. Petersburg importiert. Mein Vater hat den alten Kusmitschoff noch persönlich gekannt … jaaa, persönlich! Bei diesen Worten zuckte der Maler plötzlich ganz seltsam mit den Händen. Aber die Erscheinung dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde und verschwand sofort wieder. Karl May übersah diesen Tick, er lächelte, murmelte leise, ja Tee trinke er gern, wobei er auf seinen Reisen die außergewöhnlichsten Teesorten kennengelernt habe. Sie glauben ja gar nicht, mein lieber Schneider, was man zum Beispiel in Persien für blumige, aromatische Tees angeboten bekommt …

Schneider blickte scharf auf seinen Gast, antwortete indes nichts, sondern öffnete, nachdem man oben angekommen war, eine große Doppeltür und sie betraten den riesigen Atelierraum des Malers. Helles Licht flutete aus einem Oberlicht wie auch von zwei großen bis auf den Fußboden reichenden Seitenfenstern herein. Sie zeigten hinaus in den halb verwilderten Garten. Haselnusssträucher, Goldregen, Topinambur, dazwischen ein paar Nadelbäumchen, mannshohe Gräser – alles schien grotesk durcheinander und in die Höhe zu wuchern, sodass die Fenster nur zu drei Vierteln freie Sicht gewährten. Das Atelier, weiß gekalkt und an den Wänden mit Skizzen auf Pappkarton und Papier, auch mit Gemälden aller Formate, von riesengroß bis kleinformatig, bedeckt, wirkte sehr geräumig und war mindestens drei Meter hoch, indes die Holzdielung aus frisch gehobelten Fichtenbrettern milderte diesen Eindruck und verbreitete eine gewisse Intimität und das Gefühl handwerklicher Solidität. Auch zahlreiche Gipsfiguren standen herum. Männerakte zumeist in den verschiedensten Größen, Abgüsse, Köpfe, allegorische Figuren. Mehrere Staffeleien waren aufgebaut, zwei davon mit Skizzenblättern bespannt. Auf einem kleinen Holzpodest stand, den Eintretenden den Rücken zuwendend, ein junger Mann. Splitternackt. Auf eine zierliche Säule aus hellblau bemaltem Gips gestützt. Er wendete sich nicht um, als er die Männer hinter sich hörte, fragte nur:

Geht’s jetzt weiter, Sascha. Langsam wird mir kalt.

Nein, antwortete der Maler, steig nur herab, Mario. Wir machen eine Pause, ich habe Besuch. Zieh dir was über. Der junge Mann kletterte vom Podest herunter und kam, ohne sich zu bedecken, nackt wie er war, auf May zu, gab ihm die Hand. Der, ein wenig verlegen, wusste nicht, wo er hinblicken sollte, nahm dann aber das Gesicht des Modells fest in den Blick. Ein hübscher Junge, dachte er, braun gelockt, mit dunklen Augen.

Fichter! stellte der sich vor, Mario Fichter, und er machte eine Art Diener, verbeugte sich artig. Angenehm, murmelte May. Und als der Junge das Atelier verließ, schaute er ihm nach. Welch muskulöser Körper, ebene, beinahe griechisch-antike Glieder, die Schultern breit und gerade, ein fester, kleiner Hintern, und wie er geht, das Spiel der Muskeln sieht ästhetisch und beinahe klassisch aus, einem antiken Olympiakämpfer gleich. Ja, solche Körper hat er sich beim Schreiben vorgestellt. Wie sein Winnetou, wie Apanatschi, wie Old Surehand, die Haddedihn, wie alle seine Helden …

Der Maler hatte Mays Blick gesehen. Er legte seinem Gast die Hand auf die Schulter, sagte: Dieser Junge ist das ideale Modell, ein Körper wie von Polyklet modelliert und dabei ruhig und geduldig. Stundenlang steht er und rührt sich nicht. Und bescheiden ist er, stammt aus einem der Nachbardörfer. Arme Leute. Die Eltern – Häusler, Sie verstehen. Manchmal ist er mit einem guten Frühstück zufrieden. Oder ich gebe ihm einen halben Kuchen mit, den Lilly gebacken hat. May runzelte die Stirn. Bekommt er denn kein Honorar? Doch, natürlich, antworte der Maler, aber wir Bildende Künstler sind arme Gesellen, wir müssen haushalten. Ich kann Ihnen sagen, es gibt Modelle, die begehrt sind, die wollen, wie die Meisterköche, einen Haufen Geld. Kommen Sie, mein Lieber, setzte er ohne Übergang hinzu, ich möchte Ihnen meine jüngsten Arbeiten zeigen. Und er fasste Karl May am Unterarm, geleitete ihn zu den Bildern. Riechen Sie, wie es hier duftet? rief er begeistert, nach Farben und Lösungsmittel, nach frischer Leinewand und feuchter Pappe, das sind meine Parfüms, mein Odem und mein Ambra. May sog die Luft ein und nickte dem Maler zu, oh ja, der rechte Ateliergeruch wäre das, auch er liebe ihn, es wäre beinahe so, als ob man die Kreativität atmen könne.

Es lag und stand da alles ein wenig bunt durcheinander, gleich neben den Fenstern; Gemälde verschiedenster Formate und Farben, in Öl, Pastell, Kohle, Kreide oder Tempera gefertigt, vieles noch unvollendet, bei manchen Ölbildern die Farben noch nicht einmal trocken, alles an die Wand gelehnt, einige sogar in weißes Leinen gehüllt, dann wieder Grafiken, Bleistiftzeichnungen, Kohlezeichnungen, skizzenhaft die eine oder andere. Die Zeichnungen waren auf einem Holzgestell in großen Pappumschlägen gestapelt.

Hier, und der Maler schlug bei einer der oben auf dem Stapel liegenden Zeichnungen den großen, grauen Deckel zurück. Hier, Verehrtester, das Allerneueste, sagte er, noch nicht ganz fertig, eine kleine Kohlezeichnung, wie Sie sehen; da werde in den nächsten Wochen intensiver daran arbeiten. Nicht sehr groß, wie Sie sehen. Ich habe es „Die sterbende Menschheit“ genannt, entstanden aus einer plötzlichen Vision, die ich hatte.

Was sagen Sie dazu, mein lieber Herr Doktor?

Und er warf seinem Gast wieder einen jener scharfen Prüfblicke zu, mit denen er ihn heute schon ein paar Mal gemustert hatte. May, ohne ein Wort, fasste sich mit zwei Fingern an sein Kinnbärtchen, er war vom Anblick des Bildes sichtlich erschrocken, und fast so, als habe er einen elektrischen Schlag bekommen, trat er ein paar Schritte zurück, nicht nur, weil er den Eindruck, den das Bild sofort auf ihn gemacht hatte, auf diese Weise besser in sich aufzunehmen hoffte, sondern auch, weil er ganz unmittelbar in seinem Innern betroffen war. Was er da sah, war in beinahe zauberischer Weise der Hauptgedanke seiner Erzählung „Und Friede auf Erden“, die seit zwei Jahren unvollendet in der unteren Schublade seines Schreibtisches gelegen und die er jetzt wieder hervorgeholt hatte. Der Maler, der das Erschrecken seines Gastes gesehen hatte, glaubte sich entschuldigen zu müssen. Wie ich sagte, rief er, es ist nur eine Kohlezeichnung, eine Skizze, ein Experiment, mit den einfachen Mitteln des Kohlestiftes. Wissen Sie, in Schwarzweiß eine Aussage zu erreichen, erfordert besondere Konzentration und Technik.

May, der die Sprache wiedergefunden hatte, äußerte mit heiserer Stimme seine Begeisterung, aber ihn umkreiste unablässig der Gedanke, wie es sein könne, dass dieser bisher ihm unbekannte Mensch, der Künstler Schneider, seine geheimsten Gedanken erraten und auf diese Weise im Bilde festhalten konnte. Vorsichtig fragte er: Und Sie haben wirklich noch nichts von mir gelesen? Auch nicht … er brach ab, denn er dachte wieder an sein „Und Friede auf Erden“. Unmöglich! sagte er sich indes zugleich, nein, unmöglich konnte dieser Maler davon etwas wissen, es lagen ja bisher nur die ersten vier Kapitel in einer Art Vorfassung vor. Und die hatten sicher verwahrt in seinem Schreibtisch geschlummert. Niemand, außer seiner Klara, konnte etwas davon wissen. Selbst dem Fehsenfeld hat er es bisher verschwiegen.

Und nun dieses Bild! Wie kann so etwas geschehen? Vielleicht, und dies war das Unglaubliche, denn er erinnerte sich, wie er in den letzten Wochen wieder und wieder an den Fortgang der Erzählung gedacht hatte, wie ihm einzelne Kernsätze eingefallen waren, wie er sich Notizen gemacht und kleinere Abschnitte aufgeschrieben hatte und wie er beschlossen hatte, die Sache unbedingt bis zum Herbst zu vollenden. Ja, das hatte er sich vorgenommen. Gibt es eine Art geistiger Übertragung? dachte er jetzt, vor der Schneider’schen Zeichnung stehend. Gibt es eine Wanderung von Gedanken und Intentionen? Kann es zwei derartig verwandte Seelen auf der Welt geben, dass sie, obwohl sie sich gar nicht kennen, zur gleichen Zeit die gleichen Gedanken haben, dass sie womöglich sogar dasselbe zu fühlen imstande sind? May begann zu schwitzen. Er öffnete den Kragen.

Nein, mein lieber May, hörte er Schneider sagen, es ist mir unendlich peinlich, nicht das Geringste las ich von Ihren Werken, aber ich will das schnellstens nachholen … wenn Sie mir ein paar Ihrer Bücher freundlicherweise zuschicken wollen, dann werde ich … was empfehlen Sie denn, sozusagen als Einstiegsdroge? Er lachte, lief in eine entfernte Ecke und kam mit einer riesigen schwarzen Eisenhantel wieder. Als Sie kamen, sagten Sie, lieber Doktor, Sie hätten eine „Schmetterhand“, ich habe hier meine Hantel, 15 kg schwer, mit der übe ich fast täglich. Und er stemmte das Gewicht in die Höhe, schwang es sich um den Kopf, wechselte es in die andere Hand, griff dann mit beiden Händen zu, machte ein paar Kniebeugen. Sehen Sie, mein Lieber, so hält sich ein Kunstmaler fit, ich bin dazu gewissermaßen verpflichtet, ein Unfall in Kindertagen, wissen Sie, ich muss die Muskeln trainieren …

Wollen Sie nicht auch mal?

May machte eine abwehrende Handbewegung. Nein, nein, dazu bin ich zu alt.

Der Maler sah seinem Gast wieder prüfend ins Gesicht und wandte sich erneut den Bildern zu. Hier habe ich, rief er, und präsentierte, indem er es hochhielt, ein weiteres kleineres Bild. Das sind meine russischen Erinnerungen! sagte er und seine Stimme klang auf einmal weich und voller Wehmut. Er wendete das Bild zum Licht. Es ist eine sogenannte Blei-Kohlezeichnung, erklärte er. Sie heißt „Der Anarchist“. Und da May schwieg, redete er weiter, vor fast neun Jahren habe er sie gemacht, habe damit ein altes, lange verdrängtes Kindheitstrauma verarbeitet, ja er habe es geradezu aufgreifen müssen. Es sei wie ein Zwang gewesen. May schaute dem Maler interessiert ins Gesicht. Derartiges faszinierte ihn. Er weiß am eigenen Beispiel, Kindheitsprägungen, seelische Verletzungen aus Kindertagen schleppt man lange, manchmal ein ganzes Leben mit sich herum. Auch er hat seine schwere unerträgliche Kindheit, um sich Stück um Stück von ihr zu befreien, auf mannigfache Art in seine Texte eingearbeitet. Oh, welche Qual ist das manchmal gewesen. Erst kürzlich hat er einen Artikel des Wiener Arztes Sigmund Freud gelesen. Der hat über diese unbewältigten Kindheitserlebnisse sogar eine ganze Forschungstheorie und wissenschaftliche Methoden entwickelt.

Erzählen Sie! rief Karl May deshalb erregt und er war gespannt. Der Maler nahm sich einen Stuhl, setzte sich, stellte das Bild auf seine Knie. In plötzliches Nachdenken versunken, betrachtete er es ein paar Sekunden lang, dann richtete er seinen Blick in irgendeine unbestimmte Ferne und begann:

Es war der 1. März 81, ein freundlicher, aber kalter Vorfrühlingstag in St. Petersburg. Der Schnee hatte seit ein paar Tagen zu tauen begonnen, die ersten Schneeglöckchen zeigten sich in den Vorgärten und in den Parks. Wir hatten an diesem Tag einen Spaziergang durch die Innenstadt gemacht. Wissen Sie, meine Eltern wohnten zu dieser Zeit mit uns in der russischen Hauptstadt. Ich bin in der Nähe der Wassilijewski-Insel geboren, in einem kleinen Gässchen, der Kussnjewskaja, verwinkelt, krumm, ständig nass, stinkend, aber wunderschön. Ein Malergässchen beinahe. Fast wie hier in der Altstadt von Meißen. Schneiders Augen leuchteten auf, ein Lächeln glitt über seine Wangen. Wir, fuhr er fort, das waren meine Schwester Lilly, dann Anna Sokolewna, unsere Amme, und ich. Zehn Jahre alt war ich damals, Lilly noch nicht einmal acht. Also, wir waren gerade am Gribojedow-Kanal angekommen, als neben uns eine prächtige Kutsche mit Gerassel und großem Gepränge auftauchte, eskortiert von einer Reiterschwadron der kaiserlichen Garde. Zwei weitere Kutschen folgten der ersten in kurzem Abstand. Schaut, der Zar! rief die Sokolewna und zeigte auf die Kutsche. Und tatsächlich, für einen kurzen Moment sahen wir das bekannte gelbe Gesicht mit der hohen Stirn und dem Backenbart, es schien sogar, als ob der Herrscher mit seiner weißen behandschuhten Hand die Passanten, alles Ausflügler und Spaziergänger wie wir, die zahlreich winkend und „Hurra! schreiend am Straßenrand standen, mit einem milden Lächeln grüßte. Ein Junge, etwa im Alter wie Lilly, hochaufgeschossen, mit rotblondem Haar, den eine ältere schwarzgekleidete Dame an der Hand hielt, sie waren die ganze Zeit in kurzem Abstand vor uns hergelaufen, wandte sich um, zeigte aufgeregt auf die Kutsche und schrie: Sieh nur, unser Zar Alexander II.! Die alte Dame wies ihn zurecht: Sergej Wassiljewitsch, bitte, beherrsche dich! Was sollen die Leute denken. Und als der Junge wie wild zu applaudieren begann, rief sie besorgt: Sergej, lass das! Deine Hände! Pass auf deine Hände auf! Wir blickten uns einen Augenblick in die Augen, der Junge und ich. Und ich wusste nicht, was das zu bedeuten hatte, er solle auf seine Hände aufpassen. Hatte er besondere Hände? War er krank? Gerade wollte ich die Sokolewna fragen, was die alte Dame vor uns gemeint haben könnte, weshalb der Junge auf seine Hände aufpassen sollte – als ein paar Meter voraus ein junger Mensch in dunkler Kleidung mit einem Zylinder und roter Halsbinde irgendeinen runden kleineren Gegenstand, eine Art Dose, nach der Kutsche des Zaren warf. Fast zeitgleich ertönte ein furchtbarer Knall, eine Rauchwolke stieg auf, Damen kreischten, die Passanten stoben auseinander und die berittene Garde bildete einen schützenden Kreis um die Kutsche des Zaren. Es war klar, ein Attentat auf den Zaren hatte stattgefunden. Und ich war unmittelbarer Augenzeuge gewesen. Ein Tumult entstand und wenig später hatten die Polizei und die Berittenen den Werfer der Sprengladung ergriffen. Ein paar Beamte schlugen auf ihn ein, andere versuchten ihn zu fesseln. Plötzlich stieg der Zar aus der demolierten Kutsche. Er war offenbar unverletzt geblieben. Gehen wir zu Fuß weiter! rief er seiner Begleitung zu. Bis zum Winterpalast ist es nicht mehr weit. Da schrie der Attentäter, wie sich herausstellte, ein Student namens Ryssakow, den man, obwohl er sich heftig wehrte, vor den Herrscher geschleppt hatte, rief mit seltsam krächzender Stimme: Freu dich nicht zu früh, du Scheusal! Du entgehst deiner Strafe nicht!

Der Zar wandte sich ab, machte eine Handbewegung und der Kerl wurde abgeführt. Mit offenen Mündern, erstaunt und verblüfft stand die Masse der Zuschauer. Niemand sagte etwas. Ein großes Schweigen und Entsetzen war entstanden. Die Sokolewna nahm uns Kinder bei der Hand. Kommt, sagte sie streng, wir gehen nach Hause. Mir ist die Lust zum Spazierengehen vergangen. Den Jungen mit den wertvollen Händen sah ich mit seiner Großmutter auf der anderen Straßenseite, auch sie schienen nicht mehr weitergehen zu wollen, waren umgekehrt und liefen nun in entgegengesetzter Richtung davon. Ich blickte ihm nach. Zu gern hätte ich gewusst, wer er war. Ich habe ihn nicht wiedergesehen. Inzwischen waren auch der Zar und seine Begleitung zu Fuß weitergegangen. Langsam folgten ihm die Reiterstaffel und die Polizei. Auf einmal, der ganze Trupp mochte sich vielleicht zweihundert Meter entfernt haben, hörten wir erneut einen lauten Knall sowie heftiges Schreien und Jammern. Ein zweiter Attentäter war in der Menge, die auf dem Fußweg neben dem Herrscher neugierig herlief, untergetaucht und hatte einen Sprengsatz nach ihm geworfen. Diesmal wurde er getroffen. Der Zar ging zu Boden. Es hatte ihm die Beine zerfetzt. Er starb kurze Zeit später.

Dieses Erlebnis, mein lieber Doktor, sagte der Maler und warf einen starren Blick auf das Bild vor sich, dieses Attentat hat auf mich einen nachhaltigen Eindruck gemacht. Tagelang konnte ich keinen Schlaf finden. Immer wieder stellte ich mir den armen Zaren vor, wie er mit seinen blutigen Beinstümpfen in seinem Zarenbett lag. Doch später, die Sache ließ mich nicht mehr los, Jahre später, als ich erfuhr, welche Gräuel von dem Regime des Zaren ausgegangen waren, glomm in mir eine Art Sympathie für die Attentäter auf. Ja, ich schäme mich nicht zu sagen, der Tyrannenmord, wie ihn Schiller heroisiert, erschien mir als eine legitime Sache. Und bis heute bin ich ein Verächter allen Tyrannentums, aller unterdrückenden Gewalt geblieben. Schneider machte eine Pause, weil er sah, wie nachdenklich sein Gast geworden war, er nahm das Bild, legte es wieder in die große, graue Mappe und blieb schweigend vor Karl May stehen.

Da wurde an die Tür des Ateliers geklopft. Die Schwester Lilly rettete die Situation. Sie kam mit dem Tee und einem Tablett herein. Als sie die beiden so schweigend beieinander sah, stutzte sie, setzte das Tablett ab. Na, der Tee, meine Herren, wird die Gemüter wohl wieder zum Ausgleich bringen. Lasst ihn nicht kalt werden. Ein paar Kekse, selbst gemachte, hab ich dazugelegt. Sie knickste, und da sie auch eine weiße Schürze umgebunden hatte, sah sie wie eine echte Hausangestellte aus. Von der Tür aus warf sie ihrem Bruder noch ein verschmitztes Lächeln zu, dann verschwand sie. Schneider nahm das Wort als Erster.

Kommen Sie, verehrter Herr May, sagte er und er ergriff etwas verlegen seine runde Brille, um sie zu putzen. Lassen Sie uns auf all das Gesagte gleich einen russischen Tee trinken. Er stieß ein trockenes Lachen aus, füllte die Tassen, stellte sie beinahe andächtig auf ein kleines Tischchen. Es war schönes, altes, bemaltes Porzellan mit grazilen Henkeln, kleinen Blümchen und goldenen Verzierungen. Das sind Erbstücke, mein lieber Doktor, echtes Petersburger Porzellan, sogenanntes Zarenporzellan aus der Werkstatt von Winogradow. Gehen Sie bitte vorsichtig damit um, ha, ha … Der Samowar, ein echter und wie das Porzellan noch von meinem Großvater, steht in der Küche, Sie können ihn gerne besichtigen, in Deutschland ein seltenes Gerät, für Lilly allerdings ist er zu schwer, deshalb hat sie ihn nicht hereingebracht.

Man trank zuerst schweigend. Der Tee war stark und hatte ein angenehmes Aroma. May griff nach dem kandierten Zucker, der in einem zierlichen Porzellanschälchen bereitstand. Er beobachtete, wie sich die braunen Kristalle auflösten, dann sagte er leise und mit ein wenig heiserer Stimme: Was Sie, mein lieber verehrter Herr Schneider, da soeben über Tyrannei und die Unterdrückung, und damit über die Intoleranz und den menschlichen Dünkel gesagt haben, hat mich in tiefstem Maße berührt. Ich sitze, müssen Sie wissen, gerade über einem Buch, welches „Und Friede auf Erden“ heißen soll. Unsere Regierung wird es nicht lieben, doch darauf kommt es gar nicht an. Es soll der Menschenliebe und dem Menschenfrieden dienen, und zwar auf ganz und gar aktuelle und markante Weise. Denken Sie nur an die Ereignisse in China …

Der Maler wiegte den Kopf hin und her, hielt die Teetasse vor dem Mund und machte den Eindruck, als ob er in tiefes Nachdenken versunken sei. Wenn es nur so leicht wäre mit dem Frieden, sagte er nach kurzem Zögern, er denke vielmehr, der Friede brauche vor allem Kraft und Bewaffnung, nur wer stark sei, könne in Frieden leben, und wenn es viele Starke gäbe, dann sei der Frieden umso sicherer und in guten Händen. An seinen Gestalten, die er auf der Leinwand und dem Karton erschaffe, könne man sehen, was er meine: Kraft und Schönheit bringe Frieden und Harmonie in die Welt! Ist es nicht so, lieber May? fragte er und setzte die Tasse ab, und da Karl May nicht gleich antwortete, fügte er hinzu: obwohl ich Ihre Bücher noch nicht kenne, glaube ich, Ihr Schaffensprinzip ist ein ähnliches. Sind Ihre Gestalten nicht auch Kraftmenschen? Schön von Gestalt und mit der Faust … Er brach ab, lächelte, machte mit seiner Hand die Bewegung, mit welcher sich sein Gast als „Old Shatterhand“ vorgestellt hatte.

Der Angesprochene hob den Kopf und warf seinem Gegenüber einen langen, nachdenklichen Blick aus seinen tiefblauen Augen zu. Sie schienen aufzuleuchten, als er antwortete: Sie haben ganz recht, mein Lieber. Aber eines haben Sie vergessen. Es kommt darauf an, dass das Gute im Menschen zum Siege kommt – das ist das Entscheidende! Ohne Güte nützt alle Kraft nichts. Es muss um das Gute und seinen Sieg in uns gehen, und darum, dass der Dämon, der Teufel, nicht die Oberhand gewinnt – sonst ist alles vergebens. Denn dieser Teufel, so habe ich erst vor ein paar Tagen in meinem neuen Buch geschrieben, dieser Teufel ist es, der die Menschen und Völker immer vorwärts drängt, um neuen Raum zu gewinnen, zu großen Taten anspornt, dabei aber auf dem Alten, Wohlerworbenen keinen Frieden und Segen aufkommen lässt. Verstehen Sie mich, lieber, lieber Freund?

May ergriff nun auch seine Tasse und trank einen langen kräftigen Schluck. Wirklich, ein guter Tee! Und tatsächlich ein bisschen wie der persische, der an den Ausläufern der Dailaman-Berge wächst, sagte er und lehnte sich zurück. Wissen Sie, ich lernte diesen Tee schätzen, als ich mit meinem lieben kleinen Hadschi, der nun auch schon eine Zeit lang nicht mehr unter den Lebenden wandelt (May seufzte), in Lahijan weilte, dieser Stadt, welche das persische Zentrum des Teeanbaues ist. Sie liegt unweit von Ramsar. Wir waren gerade auf dem Rückweg gewesen, hatten die Hauptstadt Westazarbaidjans verlassen und am Anhang des Kuh-e Sahand das Bergdorf Kandovan, ein malerisches Dorf, das für seine Höhlenwohnungen im Tuffstein bekannt ist, besichtigt. Es liegt, müssen Sie wissen, etwa 50 km südlich von Täbris. Anschließend besuchten wir in Maraghe die Grabtürme aus seldjukischer und mongolischer Zeit und in Bonab die alte bekannte Moschee. Wunderbare Anlagen, die Ihr Malerherz erfreuen würden. Dann waren wir nach Takab weitergereist. Und als wir schließlich auf verschiedenen Umwegen und kleineren Abstechern in Lahijan angekommen waren, da haben wir an manchen Tagen zwölf verschiedene Teesorten probieren müssen. Aus reiner Höflichkeit, ha, ha, ha … Unser Gastgeber war nämlich ein bekannter Teehändler. Wir konnten es mit ihm nicht verderben, unsere Geldbeutel waren in beklagenswertem Zustand. Also tranken wir seinen Tee. Ich redete viel mit ihm, versprach in Europa ein gutes Wort für seine Waren einzulegen. Glauben Sie mir, so viel Tee habe ich niemals wieder in meinem Leben getrunken und der kleine Hadschi, der doch ein ausgemachter Kaffeetrinker war, klagte über verschiedenste Beschwerden. Niemals wieder Sihdij, jammerte er am Abend zu mir, nie würde er in seinem Leben wieder Tee trinken und seiner Hanneyh werde er verbieten, dieses heuartige Gebräu zuzubereiten. Ich beruhigte ihn, aber auch mir war die Zunge schon ganz rau und pelzig geworden …

May lächelte und blickte ein wenig lauernd auf seinen Gastgeber. Der Maler hatte ihm aufmerksam zugehört, dann schmunzelte er und fragte in seiner direkten Art: Er solle also unbedingt den „Silberlöwen“ lesen, wenn er etwas über Persien erfahren wolle?

Gewiss, antwortete May und goss sich mit sichtlichem Behagen aus dem Kännchen nach, griff mit spitzen Fingern ein paar braune Zuckerstücke. Sie werden alles über Persien lernen, aber noch mehr über unsere Menschenseele und deren Abgründe, denn während ich den „Silberlöwen“ schrieb, habe ich meine eigentliche Berufung entdeckt. Seither bin ich ein ganz anderer geworden, glauben Sie mir, mein Lieber, ein ganz anderer. Doch ich will nicht zu viel verraten. Einer wie Old Shatterhand hält nicht viel vom Reden! Lesen Sie also selbst. Ich werde Ihnen in den nächsten Tagen ein paar Bücherpakete zuschicken, da werden Sie alles entdecken, von den Anfängen bis zur Gegenwart. Und in Ihnen werden beim Lesen, um bloß noch einmal auf Persien und den „Silberlöwen“ zu sprechen zu kommen, die fantastischsten Bilder und Fabelwesen im Kopf und im Herzen entstehen, wie sie nur die arabisch-persische Märchenwelt hervorbringen kann. Glauben Sie mir – so wird es werden!

Ein Hakawati bin ich, ein wahrer Hakawati! …

So waren die beiden Künstler vor wenigen Tagen in Meißen auseinandergegangen, manches war noch besprochen worden, vieles geredet, Allgemeines, Wichtiges und Unwichtiges, Ernstes und weniger Ernstes, Stilistisches, Handwerkliches sogar, was sonst selten ausgebreitet wird. Man war übereingekommen, den Kontakt und auch die gegenseitigen Besuche fortzusetzen, zum Schluss hatte man sich mehrfach umarmt, im Wechsel auf die Wange geküsst. Welches Glück! Vielleicht hätte man im Anderen unverhofft einen neuen Freund gefunden? Wer konnte sowas wissen? Auf alle Fälle: Eine wechselseitige Zusammenarbeit, eine Freundschaft sogar, zwischen solchen Brüdern im Geiste, wie sie wären, könne ganz neue Wege und Räume eröffnen. Erste Pläne schimmerten herbei. Eine gewisse Hochstimmung sogar schien aufgekommen. Der Schriftsteller hatte den Maler nach Radebeul eingeladen.

Und jetzt stand Karl May, den Brief seines neuen Freundes Sascha Schneider in der Hand, unter dem Vordach seiner prächtigen Villa Shatterhand und er hatte sich dieses erste Treffen aus der Erinnerung noch einmal herbeigezogen. Ganz in Gedanken stand er so. Wie von fern hörte er die Hunde an der Türe kratzen, hörte das Hecheln und Winseln. Jaaa, ihr beiden, ich weiß, gleich, gleich, murmelte May und suchte in seinen Taschen den Hausschlüssel. Die Tiere wollten hinein, drinnen warteten die gefüllten Futternäpfe. Auch eine Frauenstimme und näher kommende Schritte waren zu hören.

Die Tür ging auf und seine Frau Klara stand in ihrem dunklen Hauskleid im Rahmen, eine stattliche Vierzigerin, das brünette Haar wohlfrisiert, sorgfältig onduliert und nach der Mode hochgesteckt. Ihre hellen Augen lächelten, während das Gesicht im Kontrast dazu einen ernsten Zug zeigte. Oh, Herzle, rief sie, es wird Zeit! Ich habe das Essen schon auftragen lassen. Es gibt eine Hühnersuppe, die du so magst, dazu ein warmes Birnenkompott. Du wirst dich freuen, aber wenn du nicht gleich hereinkommst und dich zu Tisch setzt, wird alles kalt. Also, komm schon, Karl! Und ohne ihre Stimme zu senken, in einem Atemzug fragte sie, als sie den Brief in seiner Hand sah: Was hast du da? Ja, sie griff sogar danach.

Doch May verbarg den Brief schnell hinter seinem Rücken. Er tat das wie in einer unwillkürlichen Eingebung, hatte keinen Grund, vor seiner Klara irgendetwas zu verbergen, und sogleich, indem er ihr den Brief verweigerte, wusste er, er hatte etwas Falsches getan, doch, einmal angefangen, gab es wie immer bei ihm vorläufig kein Zurück. So lächelte er verlegen, murmelte eine Notlüge.

Eine Überraschung, warte nur ab, Herzle.

Bei sich aber dachte er: So bin ich nun – aus unüberlegten und belanglosen Winzigkeiten werden grobe Verwicklungen. Mit Emma war es ihm immer so ergangen. Besonders zuletzt. Auch früher, in Jugendtagen. Aus irgendeiner Unbedachtsamkeit hatte es zum Schluss größtes Ungemach gegeben. Zahllose Erinnerungssplitter huschten ihm durch den Sinn, aber er kam nicht dazu, sich an Einzelnes zu besinnen, denn Klara, die sich im Hineingehen bei ihm untergehakt hatte, fragte:

Ist der Brief etwa von ihr?

Es war klar, wen sie mit „ihr“ meinte – ihre Freundfeindin Emma, seine Verflossene.

May schüttelte den Kopf: Nein, nein, Herzle, es ist alles ganz harmlos. Nicht, was du denkst. Er ist von Schneider, der Brief. Ich weiß selbst nicht, warum ich … ein Reflex, eine alte verwurzelte Gewohnheit … wenn man etwas vorzeigen soll, muss man es zuerst verbergen. So bin ich in meiner Jugend auch den Gendarmen im Erzgebirgischen gegenübergetreten, das schlechte Gewissen hockt immer noch in mir …

Ein alter Reflex? Schlechtes Gewissen? Bin ich ein Gendarm? Ach, Karl, du flunkerst wieder. Sie machte eine Handbewegung. Vom lieben Schneider also ist der Brief, fuhr sie fort. Und da machst du so ein Gewese? Was schreibt er denn?

Ich will dir nach dem Essen davon erzählen, antwortete er ausweichend, dann bückte er sich, streichelte die beiden Hunde, die um seine Beine wuselten.

Ja, ja ihr bekommt gleich euer Würstchen. Und zu Klara: Lass uns hineingehen!

Man begab sich ins Esszimmer, einen einfach, aber geschmackvoll eingerichteten Raum, der durch allerlei silberne Teller und tönernes Gefäß auf Regalleisten und an den Wänden geziert war. Das Dienstmädchen und die Köchin standen neben der Tür und knicksten, als die Eheleute eintraten – zwei junge Mädchen, beide kaum zwanzig, rotwangig, blühend und gesund. Blond die eine, rothaarig die andere. May tätschelte sie im Vorbeigehen, zwackte sie in die strammen nackten Oberarme. Die eine kicherte. Klara fuhr herum und machte ein drohendes Gesicht, schwieg aber und setzte sich an den Tisch. Zuerst aßen sie schweigend, die Köchin bediente, Klara folgte ihren Bewegungen und Handreichungen mit misstrauischem Blick. Man würde diese „Karline“ entlassen müssen, dachte sie, sie nimmt sich zu viel heraus. Erst gestern hat sie wieder eine unbotmäßige Bemerkung gemacht. Die andere, das Dienstmädchen Hedy, hat sich verplappert. Es wäre kaum zu glauben, soll die Köchin gesagt haben, dass der Herr Doktor ein Pferdekenner und guter Reiter sei, sie hätte ihn beobachtet, wie er an ein Postpferd herangetreten sei, oh, da wäre viel Angst und Unsicherheit gewesen – sie kenne sich aus; während ein Freund von ihr, Garde-Dragoner in der Residenz, das ganz anders täte, von vorn und mit Zureden nämlich, wie es sich gehört, hätte sich der Doktor von hinten angeschlichen, fast so, als ob er sich fürchtete. Nein, ein erfahrener Reiter wäre er gewiss nicht. Klara beschloss, sich die Köchin erst einmal allein vorzunehmen, ehe sie die Sache Karl vortragen und eine Entscheidung fordern wollte. Man stelle sich vor, dachte sie weiter, das dumme Ding redete von ihren Beobachtungen in der Nachbarschaft oder die Garde-Dragoner, bei denen ihr Freund diente, alles große May-Leser, würden davon erfahren. Gerüchte entstünden, die gerade jetzt, wo an allen Ecken Stimmung gegen Karl gemacht würde, gefährlich werden konnten … Außerdem kochte sie einfach zu gut, Karl ging in letzter Zeit häufig in die Küche, um zu naschen. Wer weiß, ob man bei der Gelegenheit nicht auch schäkerte. Hübsch ist sie ja, der rote Teufel …

Klara schaute über den Tisch zu ihrem Mann. Der ahnte nichts von ihren Gedanken, er aß mit sichtlichem Behagen; aber, wie er die Hühnersuppe löffelte, wie er genießerisch den Mund spitzte und die Augen verdrehte, dies schien ihre Vermutung von der guten Köchin zu bestätigen: Vielleicht denkt er beim Essen sogar an sie. Und das Luder steht neben der Tür, fröhlich grienend, lauernd, erwartet womöglich ein Lob und Aufmunterung. Und tatsächlich, Karl May, der den Blick seiner Frau bemerkt hatte, hob den Kopf, warf rasch ein schnelles Augenzwinkern zu der neben der Tür stehenden Rothaarigen. Seine blauen Augen blitzten. Und Klara glühte, indes beherrschte sie sich. Nein, sie würde jetzt nicht den Kopf drehen, obwohl sie wetten könnte, dass das Luder triumphierend lächelte. Oh, schon morgen würde sie sich die freche kleine Person vornehmen, schon morgen, jawohl. Und dann …

Klara legte den Löffel hin.

Sag mal, mein Herzle, hat sich nicht für morgen Max Dittrich angemeldet?

May nickte, behielt aber den Löffel in der Hand und rührte gedankenverloren in der Nudelsuppe. Ja, du weißt, ich muss mich mit ihm noch einmal in dieser ekelhaften Münchmeyer-Sache beraten. Er kennt die Namen der Schmierfinken, die sich an meinen Texten vergriffen haben. Die muss ich unbedingt erfahren. Und dann müssen wir gemeinsam so eine Art Strategie entwerfen. Mit Maxe kann ich wie mit keinem Klartext reden, der versteht mich …

Klaras Blick verdüsterte sich, ihr ernstes Gesicht wurde noch strenger, als sie leise antwortete, sie wisse wohl, warum er Max Dittrich sprechen wolle, und im Falle Münchmeyer dürfe man keine Skrupel kennen, weil die Pauline ebenfalls vor nichts zurückschrecke, indes ändere dies nichts an ihrer Meinung, dass ihr diese Männerfreundschaft aus alten Anstaltstagen ganz und gar nicht gefalle. Immer, wenn Dittrich da wäre, habe sie das Gefühl, er verberge etwas vor ihr oder er lasse sie fühlen, dass er von meinem Karl Dinge wisse, die sie niemals erahnen könne und die ihr auch von ihm, ihrem lieben Herzensmann, verschwiegen würden … er habe so ein unverschämtes Lächeln, der Dittrich, das ihr dreist vorkomme, und sie denke dann immer, dies sei eine Art Anstaltslächeln, was er im Gefängnis erlernt habe, wo das geheime Wissen oft über Wohl und Wehe oder über manche Kleinigkeit und Annehmlichkeit entscheide …

Karl May, der den Löffel inzwischen mit seltsamer Gewissenhaftigkeit akkurat im rechten Winkel zur Tischkante abgelegt hatte und jetzt mit dem Finger noch eine Korrektur vornahm, die Lage des Esswerkzeuges sozusagen um eine Winzigkeit verändernd, sah erstaunt auf. Oh, mein Herzle, sagte er und seine Stimme klang heiser, du weißt gar nichts von meinem Maxe und noch viel weniger über das Gefängnis. Das sind Vorurteile. So denken die, welche nie aus dem Blechnapf aßen. Dann müsste ja auch ich …

Ach, Karl, klagte Klara, du verstehst mich falsch. So war das nicht gemeint. Ich habe Sorge um deinen guten Ruf. Wenn irgendeiner herausbekommt, woher ihr euch kennt und was euch aneinander bindet, dann ist das Öl ins Feuer deiner Gegner, und gerade jetzt, wo wir gegen Leute wie die Pauline antreten müssen, könnte es gefährlich werden …

May antwortete nicht, er stützte den Kopf in die Hände, schwieg und alte Erinnerungen begannen auf ihn einzudringen:

… Es ist ein später Nachmittag im Frühsommer, die Arbeit ist getan, lärmend, mit ihren schweren Holzschuhen die drei Eisentreppen hinunterklappernd, sich miteinander gedämpft, aber ohne zu flüstern unterhaltend, was das Geräusch eines summenden, brausenden Bienenschwarmes ergibt, sind die siebenundsechzig Gefangenen auf dem Weg zum Erdgeschoss, wo das Tor zum Freihof weit offen steht. Das Licht der Abendsonne, Luft, ein leichter Windhauch dringen herein. Neben den schweren schwarzen Torflügeln stehen zwei Wachtmeister, der eine links, der andere rechts; sie wiederholen abwechselnd in monotonem Singsang:

Abstand nehmen! Es gibt keine Unterhaltungen, Herrschaften. Wer quasselt, kriegt eine Anzeige. Immer zu Zweien nebeneinandergehen. Aufgepasst, nicht drängeln!

Ab und zu aber werden die Anweisungen unterbrochen, dann ist ein kleiner Stau oder ein „Kuddelmuddel“, ein Vorkommnis, entstanden, die Wachtmeister müssen eingreifen. Laut werden Namen gerufen, denn natürlich ist jeder Insasse dem Personal bekannt.

Hartmann! Wenn ich das noch mal erlebe, gibt’s vierzehn Tage keinen Hofgang. Hallo, vorn im Takt bleiben! Lunzenauer, wir haben’s genau gesehen! Sie melden sich nach dem Freigang beim Inspektor. Der Angesprochene hatte seinen Vordermann in den Rücken geboxt. Nichts Ernsthaftes. Irgendeine kleine Rangelei gibt es unter den Gefangenen immer. Dann, nach dieser Unterbrechung, beginnt der Wachtmeister aufs Neue:

Keine Unterhaltung! Abstand nehmen! Quasseln ist verboten!

Die Gefangenen von Schloss Osterstein aber, der größten Strafanstalt im westlichen Sachsen, ganz in der Nähe von Zwickau, die Gefangenen quasseln doch. Nur, wenn sie an den beiden Posten mit kurzen Schritten, von vorn gebremst und von hinten geschoben, vorbeitappen, werden sie still, beißen sie sich auf die Lippen, kaum ist das Hindernis indes überwunden, unterhalten sie sich wieder in jenem halblauten Gefangenen-Flüsterton, der nur drei, vier Schritte weit trägt, und bei dem der Mund beinahe unbewegt bleibt, der aber, würde er laut und vernehmlich posaunt, eine der angedrohten Anzeigen einbrächte, was in jedem Fall bedeutet: Freigangsentzug, Strafarbeiten, keine Briefe, keine Bücher … und wer weiß was noch. Der Fantasie des Inspektors sind in diesem Punkt kaum Grenzen gesetzt.

May, der Strafgefangene mit der Nummer 171, die er wie alle anderen auf ein gelbes Stoffquadrat gestempelt an der Brust der Anstaltsjacke trägt, ist heute in Hochform. Er unterhält sich gleichzeitig mit seinem Vorder- wie seinem Hintermann, denen er mitteilen muss, was sein Herz so hüpfen lässt. Und irgendwie, so geht es immer in der Anstalt, haben die gehört, dass er, May, einen „Dusel“ haben soll, irgendein verdammtes Glück, sie wissen nur nicht was …

Das ist eine Scheißhausparole, dass der vorzeitig rauskommen soll, murmeln sie. Glaub nur das nicht, Mensch! Es wird was andres sein …

May kann nicht an sich halten: Ich soll beim Göhler im Bläserkorps mitmachen und außerdem, weil der Katechet erfahren hat, dass ich noch andere Talente besitze, im Kirchenchor. Das bedeutet zwei Mal oder mehr Proben in der Woche. Raus aus der Tretmühle … etwas Höheres tun.

Was Höheres tun? Andere Talente! Andere Talente? Was kannst du denn schon, Männeken? Sollst wohl Posten tragen? Vorsicht Leute, wer weiß, was der May nach außen trägt. Der hat Spionageauftrag bekommen!

Quatsch mit Soße! Ihr Spinner! Weil ich Kompositionslehre beherrsche und schon ganze Musikstücke geschrieben habe – deswegen wollen die mich. Bin eben Fachmann, ihr Pfeifen!

Keine Insubordinationen, Verehrtester! Noch biste bloß die Nummer „171“ und nischt weiter.

Man spottet, lästert. Jetzt werde der kleine May emporgetragen auf den Schwingen der Musik, da er so ein kleiner Kerl sei, werde es ihn leicht in die Lüfte tragen, ha, ha, ha.

Schnell wird das Thema gewechselt. Man hat schließlich noch anderes zu besprechen, Wichtigeres, und wenn der May nur von seinem musikalischen Aufstieg quasselt, das ist ja nur ein Randthema, man dachte, er hätte Bedeutenderes mitzuteilen.

Einer hinter ihm sagt: Was soll mir der ganze Kirchenmusikscheiß! Oder Militärmusik! Ich jedenfalls komm übernächste Woche raus! Vielleicht geh ich zu meinem Onkel aufs Büro …

Ein anderer mischt sich dazwischen: Nächsten Monat sollen wir Zusatzbelegung kriegen. Möchte wissen, wo sie die unterbringen wollen. Die haben doch hier höchstens für zehn Leute noch Platz. Es sollen aber über dreißig sein. Kommen aus Leipzig, eine Umverlegung. Die haben dort gemeutert, müssen welche auseinandersperren …

Scheiße! Aus ist’s mit unserer Ruhe hier.

Wart’s doch ab, Mensch, ob’s überhaupt stimmt. Du glaubst auch jeden Dreck. Der Dittrich übertreibt. Und Angst hat er auch vor jeder Sache.

Nein, Leute, ich hab’s vom Inspektor gehört. Es stimmt. Wir kriegen die aus Leipzig aufgebrummt. May, sag denen, dass ich nicht spinne. Du warst doch mit beim Inspektor.

Hört, hört! rufen Zweie gleichzeitig. Das sind unsere Arschlecker, beim Inspektor herumkriechen und Gerüchte verstreuen.

May wendet sich um, schaut seinen Mitgefangenen Dittrich vorwurfsvoll an. Kannste nicht das Maul halten! Nun haben wir den Salat …

Achtung da vorne! Halten Sie den Mund, May! Nicht quasseln war befohlen! brüllt der Wachtmeister. Immer die „Zwischenpisser“, die auffallen. May gehört zu denen, die gerade in der Mitte ihrer Haftzeit sind. Man nennt sie auf Schloss Osterstein „Zwischenpisser“. Der Wachtmeister Kiepernbusch schnauft. Er ist sowieso leicht erregbar. Außerdem hat er schlechte Laune. Er muss diesen Dienst heute zusätzlich schieben, dabei wäre sein freier Abend gewesen. Der Skatabend mit seinem Schwager und ein paar Freunden ist futsch. Scheiße!

Dittrich, aus der Reihe hinter May, antwortet: May hat gar nichts gequasselt, Herr Wachtmeister. Ich hab ihm nur versehentlich auf die Haxen getreten und da hat er sich umgedreht und weiter nichts als „Aua“ gesagt.

Dittrich, Sie waren nicht gefragt, entgegnet der Beamte. Was mischen Sie sich ein. Den Mund sollt ihr halten, sonst gibt’s eine Anzeige.

May wirft Dittrich einen dankbaren Blick zu. Er kennt den Dittrich aus dem Arbeitssaal. Der ist dort Schreiber und hat ihm, dem kleinen, ungeschickten Kumpel, schon ein paar Mal auf der Liste ein Häkchen gemacht, wo er eine „Fehlermeldung“ hätte eintragen sollen.

Ach, lasst doch den Arsch von Wachtmeister brüllen, murmelt Mays Nebenmann. Wenn der ne Anzeige macht, verpfeif ich ihn beim Inspektor. Der hat sich nämlich heimlich aus der Portefeuilleabteilung von mir eine Geldtasche und später noch ein Zigarrenetui geben lassen, weil er ein Geschenk für seine Schwägerin und den Amtmann, der was sein Pate ist, brauchte.

Wieder wird das Thema gewechselt. Der, welcher demnächst entlassen werden soll, fragt in die Runde: Werd mich wohl draußen gar nicht mehr zurechtfinden. Richtiggehende Angst krieg ich. Vor allem wegen der Weiber! Die sollen jetzt solche Strümpfe tragen, die gar nicht mehr am Korsett festgemacht werden, und manche auch keine Mieder. Das blanke Fleisch kriegste da zu sehen. O Gott, ich werd mich nicht beherrschen können.

Einige feixen. Der hat Sorgen. Wirst wohl draußen weiter Soda nehmen müssen.

Einer kommt wieder auf das Geschenk für den Wachtmeister zurück. Das musste aber beweisen können, dass du ihm die Sachen rausschmuggeln solltest. Sonst biste der Gelackmeierte und kommst selber dran.

Ich und das nicht beweisen können? Das kann ich ihm doch beweisen, dem Scheißkiepernbusch. Ich stecke einfach dem Inspektor: Die Geldtasche hat hinten eine fehlerhafte Naht und beim Zigarrenetui funktioniert das Schloss nicht richtig.

Wenn die Weibsen auf dem Fahrrad sitzen, siehste das bloße Fleisch und die Möpse hüpfen ganz locker hin und her. Das wird ein Leben. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll.

Wieder lachen ein paar.

Wenn ihr wüsstet, wie ich mich auf das Bläserkorps freue, sagt May, und Dittrich antwortet: Ich kann das verstehen. Mich hat der Göhler auch gefragt. Ich blase die Tuba ganz gut, da will er mich das nächste Mal dabei haben. Dann treffen wir uns da, May. Das freut mich.

Darauf May: Mich auch. Und ich soll Althorn blasen! Noch nie im Leben hab ich Althorn geblasen, aber egal, ich werd’s schon können. Hauptsache raus, und mit Musik wird alles leichter …

Den letzten Satz hat er vor Begeisterung lauter gesagt. Der Wachtmeister brüllt:

Nun ist’s aber genug, May. Und auch Sie, Dittrich! Treten Sie beide aus der Reihe. Stellen Sie sich dort an der Mauer auf. Und drei Meter dazwischen! Keinen Ton hör ich mehr, sonst setzt’s was …

Waren Sie schon mal im Bläserkonzert, Herr Wachtmeister?

May, während er an die bezeichnete Stelle tritt, lächelt den bärtigen, knurrigen Beamten mit seinem gewinnendsten Lächeln an.

Wollen Sie sich mit mir unterhalten, Nummer 171? Seien Sie ruhig, verdammt. Ich lass Sie gleich in Ihre Zelle führen. May wirft Dittrich einen Blick zu und beißt sich auf die Lippen. Er weiß, wenn der Wachtmeister seine Gefangenennummer nennt, ist der Spaß zu Ende. Jetzt muss er tatsächlich den Mund halten, wenn er nicht größeren Ärger kriegen will.

Zurück in der Zelle, überkommt den Strafgefangenen May seine Depression. So geht’s ihm immer. Wenn er mit den anderen zusammen ist, kommt ihm sein Redetalent zugute, dann erzählt er in einem fort, gibt an, erfindet Geschichten aus dem Stegreif, spielt den Erfahrenen, der alles weiß, niemand ahnt seine Ängste, aber mit sich allein wird er verzagt und voller Weltjammer, dann sieht er seine Zukunft wie eine schwarze Wand vor sich, macht sich Vorwürfe wegen seiner alten Unüberlegtheiten, die ihn in die jetzige Lage gebracht haben, verfällt in Selbstanklagen, quält sich mit seinem Jähzorn, der immer wieder aufflammt, ein Erbteil des Vaters.

Oh, er hätte nicht die große Lippe zu Kiepernbusch’n haben sollen, der wird sich rächen. Vielleicht entzieht man ihm, dem Großmaul May, die Bücher und die Studiererlaubnis in der Bibliothek. Mit dem Dittrich aber, das freut ihn, der ist ein rechter Kerl, ausgeglichen, reifer als er und als Freund bestimmt zuverlässig. Vielleicht wird man sich näherkommen im Bläserkorps. Schön wäre das. Warum der wohl einsitzt? überlegt May und starrt durch sein kleines vergittertes Fensterchen in den Abendhimmel. Kaufmännischer Angestellter soll er gewesen sein, in einer großen Import- und Exportfirma in Chemnitz. Na, er wird ihn mal fragen. Es wird wahrscheinlich irgendeine Betrugssache sein. So wie der die Leistungsnachweise im Arbeitssaal führt, so routiniert und mit leichter Hand. So einer wird wohl auch mal ein paar Rechnungen frisiert haben. Ja, der Dittrich kennt sich aus, an den will er, May, sich hängen. So einer weiß auch, wie’s gehen kann und was Erfolg verspricht, wenn er wieder draußen ist. Ja, er wird sich mit dem Dittrich besprechen, wird ihn fragen, ob die Pläne, die er, May, hat, zu verwirklichen sind. Er hat sich überlegt, es muss etwas ganz Neues sein, was er anfangen will, etwas, bei dem ihm keiner in die Suppe spucken kann. Von Anfang an, seit er hier auf Osterstein ist, hat ihn dieser Gedanke nicht losgelassen – etwas Neues beginnen, etwas Einmaliges. Schon als er in seiner Einzelzelle gesessen hat, gleich neben dem Arbeitsraum des Inspektors, und dann, als er zum Schreiber dieses hochgebildeten, pflichtbewussten und humanen Herrn berufen wurde, wo er zu Beginn der Haft überhaupt nicht fähig gewesen ist oder sich vorstellen konnte, eine solche Stelle jemals zu bekleiden, schon damals schlichen diese Pläne um ihn herum, noch blass und ohne Kontur zwar, aber nicht mehr zu bannen. Und dann, nach den ersten zwei Wochen stellte sich auf einmal heraus, dass der Inspektor nebenher schriftstellerisch tätig ist, dass er Schriften über das Wesen und die Aufgaben des Strafvollzuges verfasst. Und dass er einen Gehilfen braucht. May soll ihm zuarbeiten, soll Statistiken erstellen, alles zusammentragen, sie aufarbeiten, sie zusammenfassen und erste Schlussfolgerungen ableiten. Der Inspektor liebt es, schon leicht Vorgedachtes zu verarbeiten, Details ermüden ihn. Und May, der zuerst an langweilige und trockene Zahlenarbeit gedacht hat, wird gewahr, dass viel mehr dahintersteckt.