Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hirnkost

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

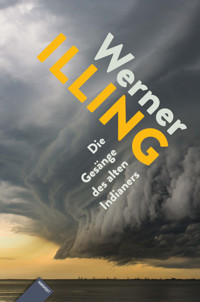

Dort, wo man die Berge ahnt, zieht großmächtig der Sturm auf. Er wirbelt als Warnung seine Staubfahnen empor. Schwarze Windschläuche, die sich nach oben öffnen in den toten grauen Himmel. Schwarze Vögel werfen sich schreiend gegen den Wind, der noch flatternd seine Richtung sucht. Dann – plötzlich – hört aller Atem auf, die Unruhe zerreißt die Stille. Wer ein Herz hat, hofft auf den nächsten Schlag. Ein weißliches Nebelglänzen umhüllt alles und macht falsche Hoffnungen. Aber die Täuschung währt nur einen erschreckten Augenaufschlag, dann fällt Nacht ein, und aus ihr brüllt der Sturm die blindgewordene Erde an. »Sein Leben ist exemplarisch für das eines Schriftstellers hierzulande. Eine starke literarische Potenz, fast immer von der Feder in den Mund lebend, aus Existenzgründen täglich zum Backen kleiner Brötchen verurteilt, ein vogelfreier Mitarbeiter, also einer der Letzten, den die Hunde der Einsparungen beißen. Ein hinreißender Geschichtenerzähler; ein Literat, dessen Briefe seinen Werken nicht nachstehen. Nie unverständlich, nie wehleidig, nie larmoyant schreibend und daher von der Anerkennung des regierenden Mittelmaßes, aber auch vom großen Erfolg und damit vom Neid der Kritiker ausgeschlossen.« Thaddäus Troll

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 94

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

WernerILLING

Die Gesänge des alten Indianers

Werner Illing (1895 – 1979)

Werner Illing, geboren in Chemnitz, war Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmregisseur. Er studierte Germanistik in Leipzig und Graz. Bereits in dieser Zeit verfasste er Gedichte, Geschichten, Erzählungen und Dramen.

1922 brach er sein Studium ab und übernahm die elterliche Marmor- und Baumittelhandlung in Chemnitz. 1925 gab er den Geschäftsführerposten in der Firma auf und wurde freier Mitarbeiter der Vossischen Zeitung, ab 1927 der Mitteldeutschen Rundfunk AG. Er übersetzte für den Ullstein Verlag sechs Romane von Ellery Queen. In dieser Zeit verfasste er auch den Roman Utopolis, der als »proletarische Utopie« viel Beachtung fand.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war er hauptsächlich für den Süddeutschen Rundfunk tätig und schrieb auch Bühnenstücke (Die große Flut, 1947) und Drehbücher. Seine Kurzgeschichte Der Herr vom andern Stern wurde mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle verfilmt.

Werner Illing war Mitglied des deutschen PEN-Clubs, Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Schriftstellerverbände sowie Vorsitzender des Süddeutschen Schriftstellerverbandes. 1979 starb er im Alter von 84 Jahren in Esslingen am Neckar, wo er seit 1958 lebte.

Zuletzt von ihm bei Hirnkost erschienen: Utopolis.

Originalausgabe

© 2025, Hirnkost KG, Lahnstraße 25, 12055 Berlin

http://www.hirnkost.de/

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage März 2025

Die Erstausgabe von die gesänge des alten indianers erschien posthum im Pendo Verlag, Zürich, hrsg. von Joachim Ruf.

Vertrieb für den Buchhandel:

Runge Verlagsauslieferung; [email protected]

Privatkund:innen und Mailorder:

https://shop.hirnkost.de/

Unsere Bücher kann man auch abonnieren!

Herausgeber: Joachim Ruf

Lektorat: Klaus Farin

Korrektorat: Christian W. Winkelmann

Layout: benSwerk

ISBN:

PRINT: 978-3-98857-075-8

PDF: 978-3-98857-077-2

EPUB: 978-3-98857-076-5

Hirnkost versteht sich als engagierter Verlag für engagierte Literatur. Mehr Infos: https://www.hirnkost.de/der-engagierte-verlag/

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT

DIE GESÄNGE DES ALTEN INDIANERS

Er singt von der Jagd auf den Hirsch

Er singt vom Schicksal

Noch ein mal Schicksal, wie Frank es sieht, der Sohn des alten Indianers, der in die Stadt gegangen ist

Der alte Indianer singt abschließend vom Schicksal

Das Lied von Angst und Nicht-Angst

Er singt vom alten Pelikan, der sich verflogen hat und am Rande des Salzsees nach Gerechtigkeit sucht

Er singt vom großen grauen Meer

Er singt von Zeit und Ewigkeit

Er singt von einem seiner Paradiesvögel

Er singt vom zweiten seiner Paradiesvögel, von schwarzer Distel, einer seiner Töchter

Er singt ein Lied für die Biberfrau, die Mutter seiner Kinder

Er singt, wie die Sonne die Welt verschlang

Er singt von den Bemühungen eines Stammesangehörigen in der Zeit

Er singt vom glücklichen Augenblick

Er singt von der Unbekümmertheit zu leben

Er singt von den Zeiten, da alles Hoffnung war

Er singt von Demütigung und Glück im Unwetter

Er singt das Lied vom Vollmond vor der Berghöhle

Er singt das Lied von den Feuervögeln

Er singt von der Schwierigkeit, manche Musik zu verstehen

Er singt vom Weg der Sonne

Kein Gesang des Indianers. Aufzeichnung eines Gesprächs mit ihm, dem Sinn nach

Das Gewesene ordnet sich zum Sinn. Gedanken zum 80. Geburtstag

ANHANG

VORWORT

VON JOACHIM RUF

Werner Illing hat sich immer wieder mit den Sitten und Gebräuchen der Ureinwohner Amerikas und Afrikas beschäftigt. Davon zeugen zwei seiner Romane: Don Perico (1933), in welchem er die Beständigkeit der »Indianerseele« hervorhebt, und Tanz zwischen Dämmerung und Nacht (1974), in welchem er den Leser in den exotischen Zauber eines Stammes Afrikas entführt, ihn in den Bann geheimnisvoller Menschen und ihrer Riten zieht und schließlich an sich selbst eine Verwandlung erfährt, die der Realität der europäischen Heimat entrückt und so Glück und Gefahren erleben lässt, die sein Dasein auf überraschende Weise erweitern und bereichern.

In allen seinen Werken suchte Werner Illing die Auseinandersetzung mit seiner Zeit und den Menschen nicht in getreuer Nachschrift des wirklich Gesehenen, Gehörten und Erlebten, sondern er entwickelte aus seiner inneren Schau eine eigene Sprache, eigene Gestalten und Situationen, in denen die Wirklichkeit unserer Zeit gesteigert und verdichtet erscheint. Dabei verfällt er nie der Negation und erst recht nicht dem Nihilismus; er appelliert mit Spott und Ernst, mit Lachen und Weinen an das wahrhaft Menschliche und dessen Recht.

Alle seine Werke formen die Daseinsnot unserer Tage zum befreienden Kunstwerk und machen Werte lebendig, die jene Daseinsnot überwinden können. Darin mag die wesentliche Bedeutung im Schaffen von Werner Illing liegen.

Bei einer unserer letzten Begegnungen erzählte mir der Autor, der von 1958 bis zu seinem Tod 1979 in Esslingen-Wiflingshausen, nahe bei Stuttgart, lebte, von seiner Arbeit an einem Prosawerk, dem er den langen und ungewöhnlichen Titel »Die Gesänge des alten Indianers bei Sonnenaufgang auf der Prärie« gab. Er hatte sich eingehend mit den Sitten gewisser Indianerstämme beschäftigt, bei denen es üblich war, dass der alte Indianerhäuptling, der das Ende seiner Tage nahen fühlte, bei Sonnenaufgang allein auf die Prärie hinauszog, um das Lied seines Lebens zu singen.

Illing empfand wie jener alte Indianerhäuptling, und so machte er sich, mit 81 Jahren selbst das Ende seiner Tage nahe fühlend, daran, seine eigenen Gesänge aufzuzeichnen: In ihnen kommt das Bild seines Wesens, seiner humanen Gesinnung, aber auch seiner Skepsis zum Ausdruck und sein Alleinsein in einer Welt, deren Lauf ihm immer fremder geworden ist, die er zugleich liebte und zu verstehen versuchte. In seinen »Gesängen des alten Indianers« wurde Illing gleichsam der alte Indianer, der Mensch im Reservat als Minderheit, der Aussterbende, eine Figur, stellvertretend für uns alle und doch allein er selbst.

Der alte Indianer zieht seine Lebensbilanz für sich allein. Er will keine Zuschauer. Er ist allein auf der Prärie und um ihn die scheinbar unbegrenzte Welt, mit der er Zwiesprache hält, aber auch mit seinen Erinnerungen, mit dem Lauf der Zeiten und mit allem, was ihn bewegt hat in seinem langen Leben, womit er fertiggeworden und was ungelöst in ihm geblieben ist. Hier sucht er nach Übereinstimmung mit sich und der ganzen ihn tragenden Welt, die gleichermaßen Realität und geistige Schöpfung ist. Die Indianer sagen »Großer Geist«, wo wir »Gott« sagen.

Die Gesänge sind Prosatexte: Geschichten, Meditationen, Begebenheiten, die das Leben des alten Indianers geprägt haben. In ihnen geht es um den Sinn des Daseins, um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Angst und Nichtangst, schließlich um den Tod. Die Sprache ist bewusst einfach, jeder kann sie verstehen. Aus dieser scheinbaren Anspruchslosigkeit ergibt sich die Intensität dieser Gesänge mit ihrer bildhaften Sprache, dem großen Atem, der Abgeklärtheit und der Weisheit, die alles verbindet: Das alles macht die Faszination dieser Gesänge aus.

Seine Gesänge hat Werner Illing einem alten Indianer zugeschrieben. Er hätte sie auch einem alten Mann aus unseren Breiten zuschreiben können: Dem Indianer aber sind Freiheit und eine unverstellte Umwelt natürlich. Er macht aus der Welt kein Rechen-exempel; er erlebt sich aus dem Gefühl, in das sein Verstand eingebunden ist. Im Alter fallen viele Eitelkeiten ab, die Welt gewinnt ein anderes Aussehen, weil die Horizonte sich erweitert und das Nahe und Tägliche an Bedeutung verloren haben. Aus dieser Lage versuchte Illing seinen Indianer auf seinem Präriegang zu begleiten.

Seine reiche Sprache mündet in sein Credo, das er am 8. Dezember 1978, nach zweijähriger Arbeit, mit den Worten vollendet hat:

»Den Gott, auf den wir hoffen, tragen wir in uns.«

Mit diesem Credo hat sich Werner Illing auf seine Art als Schriftsteller von dieser Welt verabschiedet in der Rolle eines Manitu, des großen Weisen, der dem Urgrund zugewandt ist, dem alles entstammt und mit dem wir »modernen Menschen« wieder mehr anzufangen wissen sollten.

Mein besonderer und herzlicher Dank gilt Frau Irmgard Illing – Biberfrau –, die mir vertrauensvoll den Nachlass ihres Mannes zugänglich machte und mir stets bereitwillig zahlreiche Fragen zu Leben und Werk von Werner Illing beantwortete, sowie meiner Frau Uscha, die mich treu bei der Herausgabe dieses Büchleins unterstützte.

JOACHIM RUF

geboren 1943 in Esslingen am Neckar. Studium der Medizin in Bonn, anschließend als Arzt in eigener Allgemeinpraxis tätig. Herausgeber mehrerer Bände, vor allem zu Lyrik. Werner Illing lernte er in den 1970er Jahren in Esslingen-Wiflingshausen kennen. Dieser wohnte nicht weit von seinem Elternhaus entfernt.

Der alte Indianer ging dem Frühlichtschimmer entgegen. Über der Prärie zerriss die Nacht in Streifen, zartrosa wie der Widerschein eines fernen Feuers. Die Sterne erblassten. Diese eine Welt verschwand, nahm den Schlaf und den Schrei der Nachttiere mit. Die andere hob den Spiegel. Es erschienen Spuren vom Vogelflug, die Schatten von Träumen, ein Auge öffnete sich, ein Gesicht ließ sich ahnen, vielleicht auch nur die Strandlinie einer Insel.

Der alte Indianer ging langsam voran, auf den Pfahl zu, an den man sich binden lässt, um aufrecht zu sterben – wenn es geht, im Anblick der Feinde. Er ging am Pfahl vorbei. Zu sterben ist bald an der Zeit, aber nicht unter diesem Atem. Die Stimme wird es sagen. Die Stimme sagt jetzt: Breite die Arme aus und singe.

Nicht weit von dem Pfahl, im apfelgrünen Licht, blieb der alte Indianer stehen und breitete die Arme aus. Da begannen ihn die vier Winde zu umwehen, lautlos. Das Gras zu Füßen des Indianers bewegte sich nicht. Die Winde wehten und alles blieb still. Es gingen nun auch Sonnen auf und unter, Sternenringe hoben und senkten sich. Alles geriet in Bewegung.

Der alte Indianer begann zu singen. Ihm schien, er übertönte mit seinem Gesang alles Tosen und Brausen der Welt um ihn her. Aber wirklich war alles still. Er fühlte auf seinem Gesicht ein Lächeln. Es spannte die Haut, aber es tat nicht weh.

ER SINGT VON DER JAGD AUF DEN HIRSCH

Ich folge dem Hirsch aus der Savanne in den Wald. Zwischen den hohen Stämmen helles Licht. Vor mir auf der Seite der Wurfhand eine Dunkelheit. Es ist eine alte Dunkelheit in mir, die ihren Auslauf sucht. Der Hirsch verhofft im Schatten eines Baumes. Ich habe mich auf den Waldboden geduckt, niederes Dornengesträuch um mich. Der Hirsch sieht mich nicht, aber er weiß, dass ich da bin. Er sagt in mir:

»Ich bin nicht mehr so schnell, wie ich war – die Trockenheit der letzten Wochen nur welkes, dürres Zeug zum Fressen Aber um deinem Blitzrohr zu entgehen, bin ich immer noch schnell genug. Lass uns noch reden, ich brauche ein wenig Ruhe zum Atmen.«

Ich sage zum Hirsch, der mich nicht sehen kann, aber weiß, dass ich da bin:

»Auch mir fehlt’s an der alten Kraft. Büffel kamen schon lange nicht mehr vorbei. Hunger haben wir alle. Unsere Frauen graben schon Wurzeln aus. Ich weiß, Hirsch, dass du stattlicher aussiehst, als du im Fleische bist. Ich bin dein Freund, ich bin einer wie du – aber laufen lassen darf ich dich nicht. Wie kann ich vor meine Leute treten und sagen: ›Ich hatte den Hirsch schon überredet, mit mir zu kommen, vor euch zu knien und euch sein Fleisch anzubieten; da sah ich der Krähe nach und er war fort!‹?«

Der Hirsch spricht:

»Du brauchst nicht zu sagen, dass du mich getroffen hast; sprich von der Krähe. Aber etwas anderes: Was hältst du von der Dunkelheit, nahe von mir? Sie hat hier sonst keinen Platz. Ich weiß nicht, ob man sich vor ihr fürchten muss.«

Ich sage zum Hirsch:

»Es ist meine Dunkelheit. Sie braucht ein wenig Auslauf.«

Bevor ich das Gewehr heben kann, hat der Hirsch alle seine Kräfte gesammelt und ist mit einem Riesensatz in meine Dunkelheit gesprungen.

Er ist fort.

Ich rufe meine Dunkelheit, und sie kehrt langsam in mich zurück.

Der Hirsch ist fort.