18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

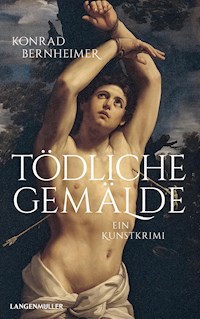

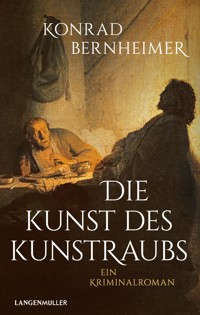

John Blumenstein, Kunsthändler, Bonvivant und gelegentlicher Geheimagent, ist zurück und widmet sich mit Esprit und einer gehörigen Portion krimineller Energie seiner neuen Leidenschaft: dem Kunstraub. So gelangen en passant ein »kleiner« Rembrandt und eine größere venezianische Erbschaft in seinen Besitz. Doch dann taucht David, ein geheimnisvoller Geheimagent wieder auf, der ihm einst das Leben gerettet hatte, und überzeugt John mit geheimnisvoll erpresserischen Drohungen, einige Gemälde, darunter einen großen Rubens, aus berühmten Museen zu stehlen. John Blumenstein führt die Leser von Paris nach Tel Aviv, nach London und Oxford, und von Venedig zurück nach München. Gleichzeitig gilt es, einen Mord aufzuklären und erst sehr spät erkennt John, wie alles miteinander zusammenhängt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 336

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Distanzierungserklärung:

Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.

© 2023 Langen Müller Verlag GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Sabine Schröder

Umschlagmotiv: Rembrandt, Christus in Emmaus, Paris (akg-images / CDA / Guillot)

Satz und E-Book Konvertierung: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten

ISBN: 978-3-7844-8475-4

www.langenmueller.de

Inhalt

I. KAPITEL

II. KAPITEL

III. KAPITEL

IV. KAPITEL

V. KAPITEL

VI. KAPITEL

VII. KAPITEL

VIII. KAPITEL

IX. KAPITEL

X. KAPITEL

XI. KAPITEL

XII. KAPITEL

XIII. KAPITEL

XIV. KAPITEL

XV. KAPITEL

XVI. KAPITEL

XVII. KAPITEL

XVIII. KAPITEL

XIX. KAPITEL

XX. KAPITEL

XXI. KAPITEL

XXII. KAPITEL

DANKSAGUNG

I. KAPITEL

John saß bei offener Terrassentüre auf seinem bequemen Lesesessel und ließ die frische Luft ins Zimmer hereinströmen. Er las in einem Buch namens Der glückliche Kunsträuber. Der deutsche Titel hatte ihn angeregt, als er es im Schaufenster der Librairie Galignani in der Rue de Rivoli gesehen hatte, schon weil es ein deutsches Buch war, normalerweise lagen dort nicht viele deutschsprachige Bücher in der Auslage. Es stellte sich heraus, dass es die Biografie des Vivant Denon war, des Mannes, der Napoleons Kunstraub in Europa organisierte und zu seinem ersten Museumsdirektor wurde. Sosehr es ihn fesselte und anregte (und er den Mann darum beneidete, welche berühmten Bilder durch seine Hände gegangen waren): Nach einer Weile legte John das Buch zur Seite. Von unten, dem Garten des Palais Royal, hörte man fröhliche Stimmen von flanierenden Menschen, die das milde Wetter zu einem kleinen Spaziergang verlockt hatte, bevor sich der nächste angekündigte Regenschauer über der Stadt ergießen würde. Es hatte viel geregnet in den letzten Wochen, aber der Winter hatte sich bisher nicht eingestellt. Jetzt, Anfang November, fühlte es sich noch nicht einmal an wie Ende Herbst. Manche Obstbäume hatten sogar aus Versehen schon geblüht, kaum dass sie die Blätter verloren hatten, und als der Frost für einige Tage dann doch kam, war das den Blüten nicht gut bekommen. Sein Freund Albert, der große Weinkenner, hatte bereits Bedenken angemeldet für die Entwicklung der Weinernte im nächsten Jahr. Das war zwar mit Sicherheit übertrieben, es war noch viel zu früh, um hier eine Prognose abgeben zu können, aber für Albert gab es nun mal nichts Wichtigeres als den Gedanken an seine Weine, und er lebte in ständiger Sorge um ausreichenden Nachschub.

Das erinnerte John daran, dass er sich noch nicht entschieden hatte, welchen Wein er am Abend verkosten würde. Er stand auf und ging in die Küche. Dort hatte er sich vor Kurzem einen dieser sehr praktischen Weinkühlschränke installieren lassen, in dem man Rotwein richtig temperiert, um die 16 Grad, lagern konnte. John hatte keinen großen Weinkeller in seiner Wohnung. Er verfügte zwar über ein kleines Kellerabteil, aber das eignete sich nicht zum Lagern größerer Weinbestände. Außerdem war er im 1. Arrondissement umgeben von hervorragenden Weinhandlungen, die einem die Bestellungen, vor allem auch mit gereiften Jahrgängen, bis in die Wohnung heraufbrachten. Wozu sich also größere Bestände anlegen. Da war sein Freund Albert ganz anders. John musste schmunzeln, wenn er an ihn dachte. Zusätzlich zu einem ansehnlichen Weinkeller in seinem Haus in der Rue de Lille, drüben auf der anderen Seite der Seine im Quartier Latin, hatte Albert in seinem Büro nicht weit von der Pariser Oper weitere Kisten über Kisten gestapelt. Es gab dort mehr Weinkisten als Aktenordner oder Bilder, die zur Begutachtung in sein Büro angeliefert wurden. Sein Freund Albert Nicolay war einer der angesehensten Experten für Alte Meister in Paris, der nach dem französischen Versteigerungsrecht die Bilder zu begutachten hatte, die dann in den vielen kleineren Auktionshäusern versteigert wurden. Die Global Player im Auktionsmarkt, Christie’s und Sotheby’s, hatten den französischen Markt nie ganz erobern können. Im stattlichen Gebäude des Hôtel Drouot in der Nähe der Pariser Oper fanden fast täglich Versteigerungen statt, dort traf man auf die vielen kleineren und lokalen Auktionatoren, die alle unter einem Dach ihre Vorbesichtigungen und Versteigerungen durchführten. In unmittelbarer Umgebung des Drouot hatten die meisten Commissaire-Priseurs und Experts ihre Büros und mitten unter ihnen auch Albert Nicolay. John war sehr vertraut mit diesem Pariser Viertel, in dem sich viele Antiquitätenhändler und viele Bars und Bistros befanden, dort konnte man sich täglich mit den Kollegen aus dem Kunst- und Antiquitätenhandel treffen. Und jede Begegnung, jedes Gespräch konnte einen hilfreichen Hinweis enthalten auf ein Objekt, das demnächst zur Versteigerung kommen sollte, oder andere nützliche Informationen. Wie die, die John vor ein paar Wochen durch Zufall am Tresen einer Bar erhielt, als er das Gespräch zweier Männer belauschte.

Durch einen jener Zufälle, die einem der Himmel schickt, erfuhr John, dass der eine der beiden Männer zum Wachpersonal eines Museums gehörte. Der erzählte seinem Freund gerade, dass er zur Nachtschicht eingeteilt worden war, was ihm gar nicht gefiel. Seine Frau Josephine, so musste sich John mit anhören, würde aus Eifersucht durchdrehen: »Wer weiß, was du da so machst, in der Nacht!«

Sein Freund goss noch Öl ins Feuer, indem er die Frage aufnahm: »Ja, was machst du denn so in der Nacht?«

Jetzt kam der Wachmann aber erst so richtig in Fahrt.

»Ja, was soll ich da wohl machen?! Ich sitze da, in meinem winzigen kleinen Büro, neben der Einfahrt zum Museum, zusammen mit einem stinkenden, rülpsenden Kollegen, der sich dazu noch sein stinkendes Essen in seiner abscheulichen Tupper-Box mitbringt, die nach Hundefutter riecht, wenn man das überhaupt noch ›riechen‹ nennen kann. Und dann stinkt die ganze Bude nach dem scheußlichen undefinierbaren Zeug, und außerdem hat er immer seine Flasche dabei mit irgendeinem grauenvollen Fusel, den er mir mal anbieten wollte, aber mir wurde schon schlecht nur vom Ansehen dieser stinkenden Flasche. Und da will meine Frau wissen, was ich die ganze Nacht anstelle?!«

Sein Freund zeigte jetzt immerhin doch etwas Mitgefühl und fragte noch einmal nach:

»Und da musst du die ganze Nacht mit diesem schrecklichen Kerl zusammensitzen?«

»Im Grunde genommen schon, wir sitzen da und schauen auf die Monitore: Die Kameras sind auf die beiden Tore gerichtet, auf den Vorhof, die Eingangshalle und das Treppenhaus. Dann sollen wir noch alle zwei Stunden, auch wenn es keine verdächtigen Vorkommnisse gibt, unsere Runde machen. Aber weil der Kerl meistens nach einer Stunde besoffen ist, bleibt mir nichts anderes übrig, als allein auf die Runde zu gehen.«

John fand das alles hochinteressant. Ihm fehlte nur noch ein Detail, und zwar ein ganz wichtiges: Um welches Museum handelte es sich eigentlich?

Es konnte nur eines der kleinen privaten Museen in Paris sein, wenn sie offenbar mit zwei mickrigen Wachleuten auskamen, dachte John. Aber welches Museum konnte es sein? Das Musée Nissim de Camondo vielleicht, oder das Musée Rodin, oder das Marmottan?

Da kam ihm ein neuer Gast an der Bar zu Hilfe.

Der gesellte sich zu den beiden Freunden, klopfte dem Nachtwächter auf die Schulter und sagte, offenbar schon etwas betrunken – und das am helllichten Tag:

»Na, alter Freund, hältst du dein Musée Josephine Macron immer noch in Schuss?«

»Wann lernst du endlich, du Idiot, dass mein Museum Jacquemart-André heißt, du Trottel!«

John legte einen Schein auf den kleinen Teller mit der Rechnung für seinen roten Martini-Wermut und verließ die Bar. Er hatte genug gehört.

Er fuhr sofort nach Hause, um zu recherchieren.

Natürlich kannte er das Musée Jacquemart-André. Er war schon oft dort gewesen, in diesem wunderschönen Palais am Boulevard Haussmann, nicht weit vom Arc de Triomphe. Es war eines der schönsten Palais in Paris. Erhaben thront die ehemalige Stadtresidenz eines großen vermögenden Sammlers aus der Zeit Napoleons III. über dem Boulevard Haussmann. Und, das musste John durchaus anerkennen: Der Mann hatte ganz offensichtlich Geschmack bewiesen. Es war nicht nur das Palais, das schon in seiner Architektur ganz einmalig war, mit einem beeindruckenden Entree, das in einen Wintergarten mit großen Palmen überging, zu einer fantastischen, sich mehrmals drehenden Treppe, die über drei Stockwerke in die Zimmerfluchten führte. Es waren auch die Kunstwerke, und die waren von ausgesuchter Qualität. Irgendwann zu Anfang des 20. Jahrhunderts waren das Palais und die Sammlung in das Eigentum einer Stiftung übergegangen, und seitdem ist es ein öffentliches Museum.

Schon beim ersten Besuch vor vielen Jahren war John unter den vielen Gemälden der italienischen, französischen und holländischen Schule ein kleines Bild ganz besonders aufgefallen, und das hatte er nie vergessen. Es hing in einem der prächtigen Salons, auf einer roten seidenen Wandbespannung, inmitten einer Reihe viel größerer Formate. Ein kleines Bild, allenfalls 40 Zentimeter hoch und etwas über 40 Zentimeter breit. Man sah darauf einen Mann im Profil, nur als Schattenriss, gegen das Licht. Vor ihm saß an einem Tisch ein weiterer Mann, der den Schattenmann halb erschrocken, halb verdutzt anstarrte, während im Hintergrund eine dritte Person einer Beschäftigung nachging, von einer Kerze schwach beleuchtet. Der Schattenmann trug, wie an dem Profil zu erkennen war, einen Bart und lange Haare. Die einzige Lichtquelle in diesem kleinen, bäuerlichen Raum wurde durch seinen Körper verdeckt, durch die extreme Licht- und Schattenwirkung war es wie ein Bild von Caravaggio. Aber es war ein Rembrandt! Christus in Emmaus.

John hatte dieses kleine Bild vom ersten Besuch an erregt. Und es war der Hauptgrund für ihn, das Museum mit seinen Kunstschätzen am Boulevard Haussmann immer wieder zu besuchen.

Rembrandt, Christus in Emmaus, um 1628, Öl auf Papier auf Leinwand, 39 × 42 cm

Musée Jacquemart-André, Paris© akg-images, CDA / Guillot

Als er in der Bar die Männer belauscht hatte und erfuhr, dass der Wachmann im Musée Jacquemart-André seinen Dienst tat, erinnerte er sich sofort an den kleinen Rembrandt. Und es entstand in ihm der Wunsch, dieses kleine Bild, dieses Meisterwerk unbedingt zu besitzen …

John musste wieder an das Buch denken, das er gerade las. Über Napoleon und seine Sucht, all die großen Kunstwerke der Länder, die er eines nach dem anderen besiegte und eroberte, mitnehmen zu müssen, besitzen zu müssen. Aber war es aus demselben Grund, warum John sich so sehr nach dem Besitz von Kunstgegenständen sehnte? Vor allem nach dem kleinen Rembrandt? War es die ihm wohl bekannte Sehnsucht seiner Kunden, Kunstwerke nur für sich allein zu besitzen?

Er musste schmunzeln. Es gab schon recht verschiedene Typen von Sammlern. Da war seine erste bedeutende Kundin, die Dame aus New York, die ihm die Bronze-Skulptur von Giambologna abgekauft hatte, einem der größten Künstler der Renaissance. Viele Millionen hatte er damals verdient, und sie hatte es ihm ermöglicht, mit diesem ersten großen Geschäft, auf eigenen Füßen zu stehen und sich als Kunsthändler einen Namen zu machen.

Dann gab es den anderen Typ, der sammelte, um vor seinen Freunden anzugeben und um in die exklusiven Sammlerkreise vorzudringen – Kunst als Statussymbol. John wusste nur zu gut, wie man diesen Typ an die Angel bekommen konnte. Oft genügte die beiläufige Bemerkung, er habe da und dort ein paar so wunderbare holländische Landschaften gesehen … Hinzu kommt, dass die Sammler sich gegenseitig einladen. Da bleibt es nicht aus, dass die Begierde geweckt wird, zu diesem exklusiven Kreis gehören zu wollen. John übernahm dann oft die Führung und nahm seine Schützlinge mit auf Auktionen und stellte sie anderen Sammlern vor. Gleichzeitig versuchte er eifersüchtig, sie vor den Klauen der anderen Händler zu schützen, die sofort, wie die Haie, frisches Blut rochen. Aber auf Dauer war es schwierig, seine Kunden zu schützen und exklusiv für sich zu behalten. Manchmal schien es seinen Schützlingen, kaum dass sie flügge geworden waren, geradezu notwendig, John mit einer Trophäe imponieren zu wollen, die sie bei einem anderen Händler gekauft hatten. Andererseits hatte er keine Galerie, er »vermittelte« ja nur. Jedenfalls sah es häufig so aus, als würde er nur vermitteln, wenn er großzügigerweise seinen Kunden zu einem anderen Händler führte (den er vorher natürlich entsprechend instruiert hatte) und dann dort von einem Bild schwärmte. Man musste dem Kunden ja nicht unbedingt auf die Nase binden, dass einem selbst der halbe Anteil daran gehörte.

Dann gab es den großzügigen Mäzen, der für das Museum seiner Stadt kaufte oder sich sogar sein eigenes Museum errichtete. Auch um sich einen Namen zu machen, um der Nachwelt seine Duftmarke zu hinterlassen. Oder, wie viele besessene Sammler sagten, um ihrem Leben einen Sinn zu geben?

Bei Napoleon war es noch einmal anders. Bei ihm war der Besitz der größten Kunstschätze seiner eroberten Länder ein einziges Zeichen seiner Macht. Immerhin war sein Monsieur Vivant Denon offenbar ein großer Kunstkenner. Wenn man an Katharina die Große dachte und ihre Sammlung in der Eremitage in St. Petersburg: War das nun Ausdruck eines raffinierten Kunstgeschmacks oder war das ein Zeichen von Macht?

Aber es gab durchaus auch die leidenschaftlichen Sammler, die wirklich nur für sich sammelten, im stillen Kämmerchen. Aber was nutzte einem die Leidenschaft, wenn man seine Sammlung nicht den Freunden zeigen konnte und dafür keine Bewunderung erfuhr? Das erinnerte ihn an den alten Witz von dem Rabbi, der verbotenerweise am Sabbat auf den Golfplatz ging, ein Hole-in-one schlug und dann niemandem davon erzählen konnte.

Man will sich doch austauschen! Aber genau das war häufig genug Johns Problem: Wem konnte er schon erzählen, dass der schöne Rembrandt, der stolze Neuzugang seiner Sammlung aus dem spektakulären … Den Satz wollte er gar nicht zu Ende denken. Er wusste ja: Es gab nur einen, dem er davon erzählen konnte: seinen Freund Albert. Aber würde der es auch wirklich für sich behalten können?

Bei John war es vor allem eins. Es war Liebe. So wie er früher – es schien ihm schon fast wie aus einem anderen Leben – die von ihm bewunderten Gemälde nachschöpfen, sie in die Realität umsetzen musste. Um sie zu übertreffen? War es das? Die großen Meister wie Guido Reni oder Artemisia Gentileschi übertreffen zu wollen – oder zu müssen?

Auch das geschah aus Liebe. Er hatte diese Gemälde so sehr verehrt, dass er sie selbst erschaffen musste, aber auf seine Weise. Sie nachzumalen, das wäre zu einfach gewesen – oder zu schwierig, je nachdem, er war ja kein Fälscher. Und es wäre ihm wohl auch nie gelungen, diese Meisterwerke als Gemälde, in derselben Dimension nachzuschöpfen. Das gab er offen zu. Nein, seine Meisterschaft lag auf einem anderen Gebiet. Das Erschaffen einer Realität, von der die ursprünglichen Künstler nur träumen konnten. Das Grauen des Todes, des Todeskampfes eines Holofernes, die Schönheit des Sterbens eines Hl. Sebastians, all das wirklich darzustellen: Das war vor ihm noch keinem gelungen. Es ging ihm um die Schönheit, die Würde. Lebende Bilder. Obwohl, das war nun auch nicht der richtige Ausdruck. Die Hauptdarsteller mussten ja sterben, den Opfertod sterben sozusagen.

Aber das hatte niemand verstanden, und sein grauenvoller Bruder schon gar nicht. Bis in den Tod hinein würde er es ihm nie verzeihen, dass er den so wunderbar vorbereiteten Opfertod seines Laurentius verdorben hatte. Und dabei auch noch seine Frau umbrachte.

Ich werde ihn nicht los, diesen schrecklichen Kerl, dachte John. Wie oft habe ich im vergangenen Jahr an diesen verhassten Bruder denken müssen, so als würde er mir geradezu fehlen? Das ist ja absurd!

Beim Gedanken an seine Roberta musste John aufstehen, um sich einen doppelten Wodka einzugießen. Es war zwar erst früher Nachmittag, aber nur so konnte er der Schwermut entgehen, die sich ihm aufdrängte. Er trank das Glas in einem Zug aus, schüttelte sich und setzte sich wieder in seinen Sessel.

Roberta war schon ein besonderer Mensch gewesen. Das erste Mal hatte er sich bei einer Frau zu Hause gefühlt. Zum ersten Mal in seinem Leben angekommen. Aber es war ein kurzes Glück gewesen. Seine venezianischen Tage …

Ein Anruf riss ihn aus seinen Gedanken.

Es war Albert. Und er holte John in die Gegenwart zurück, noch dazu in eine sehr angenehme.

»Hör mal, mein Freund«, sagte er, »einer der großen Sterneköche will ein neues Bistro aufmachen, eine richtige Eckkneipe, und zwar bei dir um die Ecke, an der Rue Vivienne. Da müssen wir heute hin. Er wird sein Menü einem kleinen Kreis seiner engsten Freunde vorstellen. Wir dürfen Versuchskaninchen spielen. Aber du gehst kein Risiko ein, denn die Weine bringe ich mit!«

»Na dann«, antwortete John, »dann kann ja nichts passieren!«

»Überhaupt wird er eine tolle Weinkarte haben!«

»Ah, dann kann ich mir schon denken, wer sein Weinberater sein wird!«

»Wie kommst du denn da drauf?«, entgegnete ihm Albert lachend. »Gehört dir die Wohnung im Palais Royal jetzt eigentlich? Du hattest sie doch immer von Freunden gemietet?«

»Nicht mal gemietet, meine Freunde kamen nie dorthin, und ich durfte immer ein Zimmer bewohnen. Und hatte auch noch Julie, das Hausmädchen zur Verfügung. Aber jetzt konnte ich die Wohnung endlich kaufen.«

»Ah, das Mädchen zur Verfügung, so nennt man das jetzt.«

Johns erste Reaktion auf diese angedeutete Unterstellung war es, einen entsprechenden Protest auszusprechen. Dann besann er sich und ging darauf nicht ein. »Ja«, fuhr er unbeirrt fort, »und sie ist sehr gründlich.«

Albert musste lachen.

»Na dann! Jedenfalls freue ich mich für dich, dass du jetzt Eigentümer einer schönen Wohnung an einem der schönsten historischen Plätze von Paris geworden bist. Und außerdem rundum gut versorgt bist!«

John verkniff sich eine Bemerkung, und Albert fuhr fort:

»Über das Palais Royal gibt es wunderbare Geschichten, über die wir einen ganzen Abend plaudern und dabei ein paar gute Flaschen Wein probieren müssen.«

»Abgemacht!«

»Gut, aber heute geht’s erst mal zu unserem Freund in sein neues Bistro. Ich hole dich gegen 21 Uhr in deiner Wohnung ab. Es ist wirklich gleich um die Ecke.«

»Warum nicht früher?«, wollte John wissen.

»Der Chef muss vorher noch in seinem Sternerestaurant alles am Laufen haben, die Bestellungen absegnen, an jeder Station eine Standpauke halten … Danach kommen seine Leute schon ohne ihn aus. Außerdem hat er auch noch kein Personal für das Bistro, deswegen nimmt er sich zwei Leute vom großen Restaurant zur Probe mit.«

»Einverstanden. Aber dann komm doch eine Stunde früher zu mir rauf, dann kann ich dir vor dem Diner noch eine Neuerwerbung zeigen!«

»Was, du hast ein neues Bild? Was ist es?«

John wusste, dass die Neugierde Albert sofort packen würde.

»Das wirst du dann schon sehen!«

John sah nach, ob er eine Flasche Champagner in der Kühlung hatte.

Und dann kamen ihm doch Zweifel, ob es richtig war, Albert sein neues Bild zu zeigen. Er machte ihn ja damit sozusagen zum Komplizen. Verraten würde er ihn nicht, das stand fest, oder er glaubte es zumindest. Aber Albert könnte es ihm übel nehmen, dass er ihn in die Sache hineinzog.

Aber viel Zeit zum Nachdenken blieb John nicht. Es läutete Sturm. Es war Albert, der es nicht hatte erwarten können.

Albert lief die drei Stockwerke zu Johns Wohnung herauf, auf den kleinen Lift zu warten, dafür hatte er keine Geduld.

»Wo ist es?«, fragte er, noch ganz außer Atem, und drehte sich im Wohnzimmer um.

Dann traf es ihn wie ein Blitz.

»Das ist doch nicht …«

»Doch, das ist es, wenn du mir sagst, was du meinst?«, entgegnete ihm John mindestens so aufgeregt.

»Du wirst mir jetzt nicht sagen, dass das der kleine Rembrandt aus dem Jacquemart-André ist?«

John versuchte ruhig zu bleiben. Es war klar, dass Albert das Bild sofort wiedererkennen würde. Bei dem phänomenalen optischen Gedächtnis seines Freundes konnte es ihm nicht verborgen bleiben. Er würde jedes Bild blind und im Dunkeln erkennen.

Aber John bestätigte es ihm, seine eigene Nervosität kaum beherrschend:

»Doch.«

»Wie um Himmels willen kommst du an dieses Bild? Es ist doch keine Kopie? Es ist das Original?!«

Albert besah es sich genauer.

»Oh mein Gott! Es ist tatsächlich das Original!!«

John wollte ihm erklären, das sei eine lange Geschichte, als Albert ihm ins Wort fiel:

»Und jetzt erzähl mir nicht, das ist eine lange Geschichte! Ich will nachher noch zum Essen!«

John versuchte sich kurz zu fassen. Zunächst erzählte er Albert, wie er zufällig das Gespräch in der Bar belauscht und sich dann über die Details des Sicherheitssystems des Museums informiert hatte.

»Ich weiß, was du mir erzählen willst. Die haben kein wirkliches Sicherheitssystem, außer diesen beiden Schlafmützen.«

John fühlte sich in seiner Eitelkeit als Meistereinbrecher gekränkt.

»Doch, das Museum hat ein sehr gutes Sicherheitssystem, aber ich habe es außer Kraft gesetzt.«

»Also, jetzt will ich aber alle Einzelheiten«, beharrte Albert.

»Aber es sollte doch keine lange Geschichte werden?«

Albert machte eine ungeduldige Handbewegung und nahm dabei einen tiefen Schluck aus seinem Champagnerglas.

»Oha, du lässt dich aber nicht lumpen!«

Er nahm noch einen Schluck, hob die Flasche aus dem Eiskühler, sah das Etikett und nickte anerkennend.

»Dom Pérignon, dachte ich mir’s doch! Damit willst du mich bestechen oder mundtot machen, du Verbrecher!« Albert musste grinsen.

John musste auch lachen, vor Erleichterung. Er fuhr mit seinem Bericht fort, weil er wusste, dass er Albert auf seiner Seite hatte.

John hatte sich, wie er glaubte, einen genialen Plan zurecht-gemacht. Zunächst besuchte er das Museum an verschiedenen Tagen der Woche und zu verschiedenen Zeiten, um festzustellen, ob es konstante Abläufe der Security gab. Und zwar tat er dies jedes Mal in verschiedenen Verkleidungen, sodass er später nicht auf Sicherheitsaufnahmen erkannt werden konnte.

Es war durchaus nicht so, dass sich in der kleinen Loge am Eingang des Museums, in der rechten der beiden Einfahrten, nur und ausschließlich zwei Sicherheitsmänner befanden. Es waren mindestens vier. Wenn man dann durch die Einfahrt hinaufging in den kleinen Vorgarten, waren immer noch ein oder zwei Männer zusätzlich zu sehen. Allerdings war keiner von ihnen bewaffnet. Im Haus selbst zählte er zwischen vier und sechs Wachleute, die abwechselnd durch die Räume gingen, und er konnte überall Kameras entdecken. Am Abend, jeweils eine Viertelstunde vor Schließung des Museums um 18 Uhr, begannen sie die Besucher langsam, aber bestimmt, nach unten in Richtung Ausgang zu leiten – vom zweiten zum ersten Stock und ins Erdgeschoss. John war es wichtig, zu sehen, wie viele Wachmänner sich an dieser täglichen Routine beteiligten und wie viele sich danach aus dem Museum verabschiedeten. Gegenüber, am Boulevard Haussmann, befand sich praktischerweise eine Bar, wo sich John nach Schließung des Museums einige Tage postierte, um die tägliche Routine zu dokumentieren. Er schrieb sich, über mehrere Tage hinweg, alle Einzelheiten auf, die von Belang sein konnten.

Nach Schließung, so konnte er feststellen, befanden sich zwei Kollegen an der Pforte in ihrem Security Room mit den Monitoren, weitere zwei bis drei waren am Garteneingang des Hauses postiert und zwei im Haus. Mit Gewalt das Haus zu stürmen hatte also keinen Sinn. Nein, sein Gedanke war eigentlich äußerst simpel.

Bei einem seiner Besuche hatte sich John einen Audioguide genommen und festgestellt, dass der Museumsdirektor persönlich die Rolle des Sprechers übernommen hatte. Mit seinem Sprachtalent hatte es John bald geschafft, die Stimme des Direktors so überzeugend zu imitieren, dass jeder am Telefon davon ausging, dass er den Chef höchstpersönlich an der Strippe hatte. Jedenfalls ergaben das seine stichprobenhaften Anrufe im Museum, bei denen sich John entweder zur Kasse oder zum Wachpersonal durchstellen ließ. Der Direktor wolle sich lediglich erkundigen, wie es denn so ginge …

Eines Abends war es so weit. John rief nach Schließung des Museums an. Er wusste, er würde automatisch zur Pforte verbunden werden, da die Zentrale nicht mehr besetzt war.

»Bon soir!«

Der Wachmann, den John an der Stimme erkannte – es war der Mann aus der Bar –, antwortete:

»Und wer sind Sie?«

»Ah, Sie erkennen Ihren eigenen Direktor nicht mehr?«

»Oh verzeihen Sie, Monsieur le Directeur.« Seine Stimme nahm Haltung an.

»Ich habe Sie nicht sofort erkannt.«

»Nicht so schlimm, Monsieur Durand.«

»Sie erinnern sich an meinen Namen, Monsieur le Directeur?«

»Ich versuche mich an alle Namen meiner Mitarbeiter zu erinnern, obgleich es mir nicht immer gelingt.«

»Das ist sehr nett von Ihnen, Monsieur!«

»Mhm … ja, Durand. Ich rufe Sie an, weil … es hat sich in letzter Minute ergeben, dass uns vom Ministerium endlich die Gelder zugeteilt wurden, um einige notwendige Restaurierungen vorzunehmen, wie Sie ja sicherlich wissen.«

Durand hatte keine Ahnung und versuchte sich auf das Gespräch mit seinem Chef zu konzentrieren, während sein idiotischer Kollege neben ihm bereits im Tiefschlaf war und vor sich hin schnarchte.

»Ja, Monsieur, ich weiß«, log er. »Und was kann ich tun?«

»Wir müssen uns jetzt leider über einige Sicherheitsprotokolle hinwegsetzen und sehr schnell sein. Denn die Schlafmützen im Ministerium haben mich viel zu spät informiert, und die Frist zur Vorlage der zu restaurierenden Bilder ist heute abgelaufen. Wenn wir Glück haben, akzeptiert man unser Bild noch morgen früh um zehn Uhr, wenn das Gremium, das zu entscheiden hat, am Vormittag im Institut de France zusammentritt. Und diesen Termin dürfen wir nicht versäumen!«

»Aber selbstverständlich, Monsieur le Directeur! Was soll ich tun?«

John konnte es fast nicht glauben, dass es so problemlos zu laufen schien.

»Mein lieber Durand, am besten, Sie gehen gleich los zu Ihren Kollegen im Haus und bereiten alles vor. Jetzt auf die Schnelle müssen wir uns leider auf eines der kleinen Formate konzentrieren.«

John räusperte sich noch einmal, bevor er fortfuhr.

»Im Erdgeschoss, in der Bibliothek … Sie wissen, welcher Raum die Bibliothek ist, Durand?«

»Aber selbstverständlich, Monsieur!«

»Gut, da gehen Sie jetzt hin. Lassen Sie Ihren Kollegen an der Pforte sitzen, der soll die Monitore überprüfen. Sie lassen sich im Haus von den wachhabenden Kollegen helfen. Als Erstes müssen Sie die Alarmanlage in den Innenräumen ausschalten, damit Sie nicht gestört werden und es keinen Menschenauflauf gibt.«

»Selbstverständlich, Monsieur!«

»Gut. Gemeinsam mit einem Kollegen, der auch alle anderen im Haus informieren soll, gehen Sie in die Bibliothek. Dort hängt in der Mitte der großen Wand, zwischen zwei Frauenporträts, der kleine Rembrandt, mit dem Emmaus-Mahl und Christus im Profil als Schattenfigur. Das werden Sie sicherlich sofort erkennen.«

»Ja, Monsieur, das wird kein Problem sein.«

»Sie nehmen, wohlgemerkt nachdem Sie das Alarmsystem ausgeschaltet haben, das Bild von der Wand. Dazu müssen Sie es nicht nur vom Haken nehmen, sondern auch den Draht lösen, der das Bild mit dem Alarmsystem verbindet …«

»Monsieur, ich weiß, wie man das macht, ich bin bei solchen Umhängungen schon dabei gewesen.«

Durand fiel ein Stein vom Herzen, dass es nur so ein kleines Bild war, er sah sich schon die riesigen Schinken von der Wand herunterhieven.

»Gut, Durand. Nehmen Sie ein paar Bögen Seidenpapier, das finden Sie vorne neben der Kasse im Museumsshop, und schlagen das Bild gut ein. Dann warten Sie auf meinen beauftragten Restaurator, Professor Dubois, am besten in der Pforte. Den erkennen Sie an seinem weißen Kittel, ich habe noch nie gesehen, dass er etwas anderes trägt. Er wird ein von mir unterschriebenes Papier mitbringen, und Sie lassen sich bei der Übergabe eine Quittung geben, die der Professor ebenfalls vorbereiten wird.«

Der Wachmann Durand brachte sich noch einmal in Habachtstellung, bevor er das Telefon niederlegte. Er rüttelte seinen schläfrigen Kollegen wach, der erwartungsgemäß nichts begriff, und ging los. Die Kollegen im Haus gingen mit Durand sofort ans Werk, Durand hatte ihnen den eiligen Auftrag in entsprechend dramatischer Weise erzählt. Sie waren auch sehr schnell fertig damit, hatten das Bild in Seidenpapier eingeschlagen und warteten am Eingang des Museums auf den angekündigten Professor. Gerade hatten sie das Tor geöffnet, als das erwartete Auto, ein kleiner Citroën-Lieferwagen, auch schon vorfuhr. Aus dem Wagen stieg ein freundlicher Mensch mit runder Brille, kleinem Bärtchen und etwas wirren Haaren, Professor Dubois in seinem weißen Restauratoren-Kittel, begrüßte die anwesenden Herren der Wachmannschaft und bedankte sich herzlich für ihre schnelle Arbeit im Auftrag des Direktors.

Wie vereinbart und vom Direktor angekündigt, legte der Professor die Legitimation vor, auf dem Briefkopf des Museums und mit der Unterschrift des Direktors, die sich die Männer, schon aus Höflichkeit, nur flüchtig ansahen. Auf sein Angebot, den Herren noch seinen Ausweis zu zeigen, wollten sie, ebenfalls aus Höflichkeit, nicht eingehen.

»Aber Herr Professor, das ist doch nicht nötig …«, erklärte Durand, der sich in der Angelegenheit als der Sprecher der Wachmänner sah. Der Professor bestand darauf, zumindest den mitgebrachten Quittierungsschein vor ihren Augen zu unterzeichnen.

Die Männer halfen dem freundlichen Professor dabei, das Bild zwischen Decken gut gepolstert auf der Ladefläche des Kleintransporters unterzubringen, und verabschiedeten das wegfahrende Auto fröhlich winkend auf der Straße.

Keiner hatte es für nötig befunden, sich das Kennzeichen des Autos zu merken.

Albert nahm einen tiefen Schluck Champagner, er hatte sich während des Berichts seines Freundes mehrfach nachgeschenkt.

»Hm …«

Auch John nahm noch einen Schluck, nachdem er feststellte, dass Albert kaum etwas in der Flasche zurückgelassen hatte. Und sagte erst mal nichts mehr.

»Hm …«, wiederholte Albert.

»Und der Professor? Was hast du dem geben müssen?«

»Albert, wirklich!«

»Ah, du meinst, den gibt es gar nicht? Das warst du selbst?«

John musste lachen, sein Freund war doch manchmal ein wenig naiv.

»Und das Auto, das wird dich doch verraten?«

»Natürlich nicht, Albert. Ich hatte immer Handschuhe an, man wird keine DNA von mir finden. Den Citroën habe ich unter einer Brücke abgestellt, die Fahrzeugnummer war schon vorher weggekratzt worden, und die falschen Nummernschilder habe ich entsorgt. Dann bin ich mit dem kleinen Bild unterm Arm in mein Auto umgestiegen und hierhergefahren.«

»Und wann war das?«

»Vorgestern Abend.«

»Vorgestern Abend? Die haben in den Nachrichten oder in den Zeitungen noch nichts über den Bilderraub gebracht! Das gibt’s doch nicht!«

Das kam John jetzt auch etwas seltsam vor.

»Ja, du hast recht. Ich war so beseelt von meinem Bild, dass ich gar nicht daran gedacht habe, dass die das in den Nachrichten bringen müssten.«

Albert war vollkommen verwirrt. »Wir, in meiner Zunft, müssen normalerweise nicht auf die Nachrichten warten, wir werden immer schon vor der Öffentlichkeit informiert, falls ein gestohlenes Bild bei uns auftauchen sollte. Aber wir haben noch nichts gehört. Das gibt’s doch nicht!«

Beide nahmen noch einen Schluck.

Albert schlug sich mit der flachen Hand auf die Stirn.

»Natürlich! Die müssen sich erst eine plausible Geschichte zurechtlegen. Das mit dem Anruf des Direktors und mit dem Professor, der seelenruhig, mit eifriger Unterstützung des eigenen Wachpersonals, das Bild einfach so aus dem Haus trägt, um es zum Institut de France zu bringen, diese Geschichte ist ja dermaßen blöd, das glaubt denen doch niemand. Die werden sofort sagen, das ist ein Insider-Job, und der Direktor wird seinen Job die längste Zeit gehabt haben!«

John musste grinsen.

»Die lassen sich jetzt eine wunderbare Räuberpistole einfallen«, fuhr Albert fort, »auf die sie alle Mitarbeiter einschwören müssen. Dann können sie erst eine offizielle Mitteilung machen!«

»Glaubst du?«, fragte John etwas zu unschuldig nach.

»Aber sicher, sei doch nicht so naiv! Die können doch gar nicht zugeben, dass sie sich auf derart blöde Art ihren Rembrandt haben aus der Hand nehmen lassen!«

John musste jetzt erst recht lächeln. Er konnte seinem Freund nicht unbedingt auch noch erzählen, dass er das alles mit einkalkuliert hatte. Es war auch besonders blöd von den Männern des Wachpersonals, das konnte man nicht so einfach öffentlich zugeben.

Albert schaute auf die Uhr. »Mein Freund, du bist noch ausgekochter, als ich dachte. Also: Erstens gratuliere ich dir zu deinem Bild. Ich werde es mir bei Gelegenheit noch genauer ansehen. Ein früher Rembrandt! Noch dazu einer der berühmtesten! Du bist völlig verrückt. Aber gut! Sehr gut!«

John wollte etwas einwerfen, kam aber nicht dazu, da ihn Albert gleich unterbrach.

»Und zweitens wollte ich sagen: Es ist Zeit, zum Essen zu gehen. Du hast mich mit deiner Geschichte wirklich hungrig und durstig gemacht!

Jetzt mussten beide Freunde lachen.

»Das Essen wird sicher sehr gut«, fügte Albert noch hinzu. »Und der Wein ist exzellent, dafür habe ich gesorgt. Ich habe vorhin eine Kiste Château Beychevelle hingebracht, sechs Jahrgänge, jeweils zwei Flaschen. Wir sind zu sechst, also sollte das vielleicht reichen? Unser Chefkoch trinkt ja höchstens ein kleines Glas!«

John hatte recht. Albert würde ihn nie verraten, außerdem waren ihm das Essen und der Wein ohnehin wichtiger …

II. KAPITEL

John saß im Flieger nach Venedig. Er war unruhig. Es war schließlich das erste Mal, dass er wieder in seine geliebte Wahlheimat flog, erstmals seit dem Tod von Roberta.

Er nahm wieder die Zeitung zur Hand, den Figaro, den er sich in der Lounge am Flughafen in Paris mitgenommen hatte.

Über die Schlagzeile und den Inhalt des Artikels musste er wirklich schmunzeln.

Dreister Überfall auf das Musée Jacquemart-André!

Ausführlich wurde der Hergang des »Überfalls« auf das Museum geschildert. Eine Gruppe maskierter Täter habe die völlig überraschten Sicherheitsleute des Museums mit Waffengewalt gezwungen, die Alarmanlage auszuschalten, um eine Anzahl von unwiederbringlichen Kunstwerken zu rauben, darunter einen sehr bedeutenden frühen Rembrandt. Der Direktor äußerte sich vor der Presse sehr niedergeschlagen und drückte sein Unverständnis und seine große Enttäuschung über die Gewaltbereitschaft der Verbrecher aus, die nicht nur den Stolz des Museums, den einzigartigen frühen Rembrandt von unschätzbarem Wert, an sich gerissen hätten, sondern auch noch zwei weitere Meisterwerke des 17. Jahrhunderts, die sich in unmittelbarer Nähe des Rembrandts befanden. Zum Glück habe man keine Verletzten oder gar Tote zu beklagen, was der absoluten Zuverlässigkeit des wachhabenden Personals zu verdanken sei. Nicht nur der zuständige Minister, sondern auch der Präsident der Republik habe sich lobend über die Besonnenheit der beteiligten Beamten geäußert, die Schlimmeres verhüten konnten. Es bliebe natürlich der Schmerz über die verlorenen Schätze des Hauses, man sei jedoch überzeugt, so die anschließende Stellungnahme der Staatsanwaltschaft, dass die Täter, deren Zahl vom Wachpersonal mit vier vermummten Gestalten beschrieben worden war, die ganz offensichtlich das Museum genauestens ausgekundschaftet hatten, im Bereich mafiaähnlicher Untergrundorganisationen zu suchen seien. Man habe bereits erste Erfolge bei der sofort angelaufenen europaweiten Fahndung und hoffe doch sehr, demnächst Ergebnisse vermelden zu können.

John lehnte sich genüsslich zurück, schaute aus dem Fenster auf die sich nähernde Lagune von Venedig und lächelte. Was hatten die wohl mit den beiden anderen Bildern gemacht, von denen sie behaupteten, dass sie auch gestohlen worden seien? Der kleine Rembrandt, den er vor seiner Abreise in der Wohnung zurückgelassen hatte, war sorgfältig verpackt und beschriftet mit einer Nachricht an das Hausmädchen versehen worden:

»Liebe Julie, falls Sie dieses Paket sehen sollten, lassen Sie es bitte unberührt, es gehört einem Kunden, der mich gebeten hat, es für ihn aufzubewahren.«

Das verschnürte Paket lag in seinem Kleiderschrank, in Sicherheit.

Am Flughafen von Venedig mit dem schönen Namen Marco Polo wurde John von seinem autista Luigi abgeholt. Als Luigi ihn zum ersten Mal abholte, damals im Auftrag von Guido und Roberta, dem venezianischen Sammlerehepaar, das er in London auf einer Auktion kennengelernt hatte, fand John es noch sehr amüsant, dass man den Fahrer eines Privatbootes autista nannte. Zum capitano wurde man, wie John später erfuhr, wenn man ein größeres Schiff navigierte, das auch eine Lizenz für das offene Meer hatte. Luigi führte John zum embarcadero, wo das neue Boot lag, das John für ihn gekauft hatte. Stolz führte Luigi es ihm vor, es war baugleich mit den venezianischen Taxibooten, nur dass die Innenkabine etwas luxuriöser ausgestattet war, mit schönem rotfarbenem Leder, das mit einer blitzblauen Paspel abgesetzt war.

»Elegantissime!«, rief John aus. Er hatte es Luigi erlaubt, eine Taxilizenz zu erwerben, damit er sich in Johns Abwesenheit als privater Taxifahrer etwas dazuverdienen konnte.

John stellte sich vorne zu Luigi neben das Steuer und genoss die Brise, die jetzt, Ende November, zwar etwas frisch war, aber immer noch nichts vom beißenden Wind des Winters hatte, der in Venedig noch weit entfernt schien. Luigi sah John von der Seite an, als sie an der Friedhofsinsel vorbeifuhren. John schaute starr in die Ferne, bewusst an der Insel vorbei. Als Luigi etwas sagen wollte, fiel ihm John ins Wort:

»Ich weiß, Luigi, es gibt keinen Umweg, man muss am Friedhof vorbeifahren. Wir werden in den nächsten Tagen hinüberfahren, um meine Frau zu besuchen.«

»Sir John, Sir, ich habe immer Blumen für sie hingebracht …«

»Ich weiß, Luigi, und dafür danke ich dir sehr. Aber bitte lass jetzt das ›Sir‹ oder ›Signore‹, sag einfach John.«

»Ja, Sir, äh, John.«

Sie fuhren in den Canal della Misericordia, an der kleinen Abbazia della Misericordia vorbei und bogen nach einer Weile in den Canal Grande ein. An diesem strahlenden späten Novembertag sah alles so blendend und sauber aus, und es hatte nichts Muffiges, was der Canal im Sommer oft ausdünstete. Es waren auch wenig Touristen zu sehen.

»Mir scheint, es sind nicht so viele Menschen in der Stadt wie sonst, Luigi?«

»Nein, John. Der November war trotz der kleinen Acqua Alta noch ziemlich voll. Das hielt die Leute nicht ab. Es war auch nicht so schlimm wie die vorhergehende Flut im letzten Jahr, als die Signora …«

»Ich weiß, Luigi, da war es besonders schlimm.«

Sie überquerten schräg den Canal Grande. Luigi gelang es perfekt, sich um die großen Vaporettos herumzuschlängeln, um vor dem Fischmarkt in den kleinen Rio delle Beccarie einzubiegen. An der kleinen Brücke, die zur Piazetta de la Beccarie hinaufführte, machte Luigi das Boot fest, und sie stiegen aus. Vor dem Haus stehend, musste John tief seufzen. Hier hatte er fast ein Jahr lang mit Roberta ein glückliches Leben verbracht. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er das Gefühl verspürt, angekommen zu sein. Vorher hatte er kein Zuhause gehabt. Das Haus seiner Kindheit in München mit der zu früh verstorbenen Mutter, dem strengen Vater und dem grässlichen Bruder hatte er bald hinter sich gelassen. Als er dann in London für Christie’s, das große Auktionshaus, gearbeitet hatte, war er recht bald zu Geld gekommen. Er hatte eine sehr bedeutende Renaissance-Bronze entdeckt, die er jedoch für sich behielt, und mit dem Verkauf an eine Sammlerin in New York konnte er den Grundstein für sein Vermögen setzen. Im Lauf der Jahre konnte er eine stattliche Summe mit seiner New Yorker Kundin verdienen.

Das waren gute Zeiten! John musste seufzen, und Luigi schaute ganz betroffen, da er dachte, sein Padrone würde noch immer an seine Frau denken. Aber John dachte an seine frühen Jahre.

Damals war John, um der Steuerlast zu entgehen, die nach den äußerst einträglichen Geschäften auf ihn zurollte, für ein paar Jahre ins freiwillige Exil nach Portugal gegangen. Als die lästige Steuersache nach ein paar Jahren verjährt war, konnte er wieder nach London einreisen. Aber dann hatte er nie mehr einen festen Wohnsitz besessen.

In London lebte er in seinem Club, aber immer nur tageweise, dann ging er wieder auf Reisen. In Paris war er zu Gast bei Freunden, die eine wunderschöne Wohnung im Palais Royal besaßen und nie nutzten. Aber als er Roberta kennenlernte, wurde alles anders. Sie hatten sich ineinander verliebt, nach dem ersten Abend, den sie noch zusammen mit Robertas Ehemann Guido verbracht hatten. Doch schon drei Tage später war Guido ermordet worden, von seinem jungen Lover, für den er eine Wohnung drüben auf dem Festland, in Mestre, gekauft hatte und der ihn beerben sollte. Er starb, noch bevor Guido das Testament unterschrieben hatte. Zum Glück. Roberta war durch Guidos Tod vermögend geworden, und nach Robertas Tod war John der einzige Erbe eines noch größeren Vermögens.

Als John vor dem Haus am Campo delle Beccarie stand, fühlte er sich wie zu Hause angekommen. Er hatte es bislang noch nie zu Ende gedacht, dass diese Wohnung jetzt sein erstes und einziges wirkliches Zuhause war, als Luigi beim Aufsperren der Eingangstüre zu ihm sagte: »Benvenuto nella sua casa!«

Mittlerweile gehörte ihm das ganze Gebäude. Sein Anwalt, der vorher Guidos und Robertas Anwalt gewesen war, hatte in seiner Abwesenheit sehr gut verhandelt und den beiden anderen Parteien im Haus einen Preis geboten, den sie nicht ablehnen konnten. Im Erdgeschoss war eine kleine Bar, die eine bescheidene Miete an John bezahlte, dafür war er dort der padrone und durfte immer umsonst essen und trinken. Das Angebot der Bar wurde immer besser, und sie entwickelte sich zu einer anerkannten Enoteca