12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die Meisterin-Reihe

- Sprache: Deutsch

Eine uralte Familien-Fehde, eine unbekannte Bedrohung aus der Anderswelt und eine Frau, die alles aufs Spiel setzen muss – fesselnder Mix aus Fantasy und Thriller-Elementen von Bestseller-Autor Markus Heitz Seit Jahrhunderten bemüht sich die Heilerin Geneve Cornelius um Neutralität in der ewigen Fehde ihrer Familie mit der Scharfrichter-Dynastie der Bugattis. Doch dann wird ihr Bruder im Hinterhof eines Londoner Pubs brutal enthauptet. Ein Racheakt, der den uralten Zwist zwischen den Scharfrichter-Familien Bugatti und Cornelius anfachen soll – so scheint es zumindest. Denn zur gleichen Zeit häufen sich in Geneves Heimatstadt Leipzig unheimliche Vorfälle. Die Anderswelt mit ihren mystischen Kreaturen ist in Aufruhr. Die unsterbliche Heilerin ahnt, dass ihr eine Entscheidung bevorsteht: Behält sie ihre Neutralität bei oder nimmt sie gegen all ihre Überzeugungen den Kampf gegen die unbekannte Bedrohung auf und findet dabei vielleicht den Tod? Wie schon in »Des Teufels Gebetbuch« verbindet Markus Heitz auch in »Die Meisterin« gekonnt Elemente aus Fantasy, Historie, Thriller und Horror zu einer actionreichen Geschichte. Entdecken Sie auch Markus Heitzʼ historischen Dark-Fantasy-Roman »Die dunklen Lande« über eine Abenteurerin, finstere Mächte und Magie zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 512

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

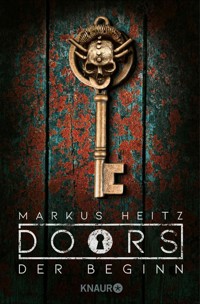

MarkusHeitz

Die Meisterin

Der Beginn

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Seit Jahrhunderten bemüht sich die Heilerin Geneve Cornelius um Neutralität in der ewigen Fehde ihrer Familie mit der Scharfrichter-Dynastie der Bugattis. Doch dann wird ihr Bruder im Hinterhof eines Londoner Pubs brutal enthauptet. Ein Racheakt, der den uralten Zwist zwischen den Scharfrichter-Familien Bugatti und Cornelius anfachen soll – so scheint es zumindest.

Denn zur gleichen Zeit häufen sich in Geneves Heimatstadt Leipzig unheimliche Vorfälle. Die Anderswelt mit ihren mystischen Kreaturen ist in Aufruhr. Die unsterbliche Heilerin ahnt, dass ihr eine Entscheidung bevorsteht: Behält sie ihre Neutralität bei oder nimmt sie gegen all ihre Überzeugungen den Kampf gegen die unbekannte Bedrohung auf und findet dabei vielleicht den Tod?

Inhaltsübersicht

Vorwort

DRAMATIS PERSONAE

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Kapitel XI

Kapitel XII

Nachwort

Vorwort

Als ich im Jahr 2000 meine ersten Buchverträge für Ulldart unterschrieb, präsentierte ich dem Verlag damals direkt meine Idee für eine historisch-fantastische Serie: eine Reihe über eine Henkersdynastie, und alles sollte mit einer Frau beginnen.

Denn ja, es gab Henkerinnen.

Das Thema faszinierte mich bereits während des Geschichtsstudiums. Eines meiner Prüfungsthemen war die Gerichtsbarkeit der Frühen Neuzeit, mein Spezialthema der Henker.

Gruselig, finden Sie?

Grausam?

Ziemlich schräg? Na gut, das vielleicht.

Doch man sollte nicht der üblichen klischeehaften Vorstellung anhängen, in der grobschlächtige Kerle mit Masken an der Richtstätte standen und die Axt oder das Schwert schwangen und danach nach Hause gingen, um auf den nächsten Einsatz zu warten. Das Handwerk des Henkers war vielschichtiger, umfassender und durch und durch geprägt von Spezialistenwissen. Und Standesdenken.

Dazu mehr in den Romanen.

Im Jahr 2000 schien die Zeit noch nicht reif für eine solche Idee und eine solche Serie. Der Verlag äußerte sich zurückhaltend, und es war zu spüren, dass man mit dem Thema Probleme hatte. Einige Jahre danach erschien von einem anderen Autor eine Reihe über eine Henkerstochter, die extrem erfolgreich lief. Auch im Ausland. Natürlich ärgerte ich mich, aber so ist das mit Veröffentlichungen: Manchmal ist Timing der entscheidende Faktor.

Doch das Thema ließ mich nicht los, und 2018 ergab sich die Gelegenheit, endlich die Idee umzusetzen: als Hörspiel Die Meisterin bei Audible Studios.

Für jene, die lieber selbst lesen, liegt nun der erste Band vor, zwei weitere werden folgen. Und ich bin verdammt froh darüber, dass meine Henkerin doch das Licht der Welt erblicken durfte.

Und nun wünsche ich unterhaltsame Stunden in der Gegenwart und in der Vergangenheit von Geneve Cornelius, die unsterbliche Tochter einer Henkerin, die nie selbst richtete, doch die Prozesse hautnah miterlebte.

Markus Heitz

Im Frühjahr 2019

PS: Und da das Ganze in Leipzig spielt, könnte es durchaus sein, dass es Cameo-Auftritte von Figuren aus anderen meiner Romanen gibt … Halten Sie die Augen offen.

DRAMATIS PERSONAE

Geneve Cornelius: Heilkunde-Expertin

Catharina Cornelius: Geneves Mutter & Meisterin, Anführerin der Cornelius-Dynastie

Jacob Christian Heinrich Cornelius: Geneves Bruder & Meister

Alessandro Bugatti: Vatikan-Polizist & Bestatter im Nebenberuf

Giovanni Bugatti: Alessandros Sohn

Giovanna Battista Bugatti: Anführerin der Bugatti-Dynastie

Elisabeth Georgina Sanson: Angehörige der Sanson-Dynastie

Gedeon & Elaine: ein Dämonenpaar (Sukkubus & Inkubus)

Charles Kruger: Geschäftsmann

Samantha Fry: Finanzfrau

Grey: Wicca des Tamesis-Covens

Dara Oschatz: Gestaltwandlerin (Wölfin)

Frau Oschatz: Daras Mutter

William: Gestaltwandler (Wolf)

Kadek: Wechselbalg (Krait)

Monsignore Ignatius: Geistlicher

Horst »Ho« Voigt: Vampir

Luh: Wechselbalg (Krait), Oberhaupt der Cocorda-Familie

Inspector Adamski

Margaret: Empfangsdame bei der Banque Suisse Mondiale

Gabriela Fowley: Mitarbeiterin des MI6

Frau Tirinack: Geneves Patientin

Schwester Mathilde: Mitarbeiterin der Trinitatiskirche

Schwester Alba: Mitarbeiterin der Trinitatiskirche

Mr & Ms Jones: Wirte im Happy Hangman

Familie Cornelius

Agnes: Angeklagte

Rinaldi: römischer Inquisitor

Flavio & Vincenzo Bugatti: Rinaldis Gesellen

Valentin Stein: Ratsmitglied

Karsten: Schreiber

Hieronymus: fahrender Gelehrter

Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Es gibt keinerlei Ähnlichkeiten zu lebenden oder toten Menschen, und sollte es welche geben, basieren sie auf reinem Zufall und sind nicht beabsichtigt.

Kapitel I

Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen.

Eine Geschichte, die Sie so noch nicht kennen.

Sollten Sie bislang keine Angst vor der Dunkelheit haben, die mehr ist als Schwärze in der Nacht oder das bloße Fehlen von Licht, wird sich das ändern. Und wenn Sie glauben, Sie seien schreckhaft, wird Ihre Furcht wachsen.

Denn sämtliche Wesen, die Sie aus Horrorfilmen, alten Büchern und Märchen kennen, existieren. Diese und mehr. Sowohl die guten als auch die schlechten Kreaturen. Verborgen und doch vor Ihren Augen. Manche wenige Auserwählte kennen und erkennen sie, aber die meisten Menschen der Moderne sind ahnungslos …

Wer ich bin?

Das erfahren Sie früh genug oder werden es sich ab einem gewissen Punkt der Erzählung denken können.

Meine Geschichte beginnt in Deutschland, in der Stadt Leipzig, und noch genauer in Schleußig, einem Stadtteil, in den man als Tourist eher selten gerät. Die meisten besuchen das Zentrum mit seinen Gässchen und Höfen, schauen sich Museen und das Völkerschlachtdenkmal an, lassen weder Auerbachs Keller noch den Steilen Zahn aus, wie das Hochhaus genannt wird, das abends rot beleuchtet in den Himmel sticht, und erkunden den Zoo. Dabei ist Leipzig so viel mehr, würde meine Tochter jetzt sagen.

Mir gefällt die Stadt nicht. Aber das liegt daran, dass ich keine guten Erinnerungen an sie habe. Doch das ist eine andere Geschichte.

Nehmen Sie sich ein gutes Getränk Ihrer Wahl, suchen Sie sich einen gemütlichen Platz, mit dem Rücken zur Wand und den Blick auf Türen und Fenster, und folgen Sie meinen Worten.

Sie werden Ihnen zeigen, dass … nein, ich verrate lieber nicht mehr.

Nur eines noch: Achten Sie auf die Schatten in Ihrer Umgebung!

Geneve Cornelius blätterte die vollgeschriebene Seite des Notizblocks um, der auf dem antiken Schreibtisch lag, und warf einen Blick in das aufgeräumte Behandlungszimmer.

Es sah etwas anders aus als die Räume, in denen Geneves Kollegen in der Naturheilkunde ihre Patienten empfingen. Die Liege, die Schränke mit den Milchglasfenstern, in denen die verschiedenen Tinkturen, Salben, Einreibemittel und Arzneien lagerten – die gesamte Einrichtung erinnerte an ein Museum oder eine auf alt getrimmte Gastwirtschaft. Die moderne Wandgestaltung sowie die indirekte Beleuchtung durch seitliche Wandspots hingegen brachen das gepflegte Altertümliche und erschufen einen spannenden Kontrast; so stand auch neben dem Notizblock ein Laptop der neusten Generation.

Geneve, eine brünette Frau mit dem Äußeren einer Dreißigjährigen, erhob sich und öffnete die bodentiefen Fenster, um frische Luft hereinzulassen.

Sofort drang das niemals endende Geräusch von fließendem Wasser herein. Die Weiße Elster zog unmittelbar am Haus vorbei, in dem Geneve lebte und ihre Praxis betrieb. Kinderlachen tönte vom benachbarten Spielplatz herüber, Kanus zogen über den träge gleitenden Fluss, die Ruderer folgten den lauten Anweisungen ihrer Trainer. Hunde bellten, es wurde gerufen und gelacht.

Geneve lächelte in die Sonnenstrahlen und atmete tief ein. Sie richtete ihre Kleidung, die eine Nummer zu groß und damit sehr bequem war, dann wandte sie sich um, ging zur Tür und drückte die Klinke hinab.

Freundlich schaute sie ins Wartezimmer, in dem eine ältere Dame saß und strickte. Ein Babyschühchen. »Was machen die Schmerzen, liebe Frau Tirinack? Haben sie wie versprochen nachgelassen?«

Die Frau, gekleidet in Rentnerbeige mit einem bunten Schal als Accessoire, erhob sich und verstaute dabei Nadeln sowie Wolle in ihrer großen Handtasche. »Ich weiß ja, Sie haben mir das alles erklärt, was in meiner Salbe drin ist. Verstanden habe ich es nicht, aber schauen Sie mal.« Sie streckte die Arme aus, ging langsam in die Knie und kam wieder hoch, runter und hoch, runter und hoch.

Geneve lachte. »Das ist ganz großartig, liebe Frau Tirinack!«

»Meine Gelenke tun nicht mehr weh. Keine Spur von Rheuma.« Die ältere Frau kam auf Geneve zu und kramte aus der Handtasche eine Schachtel Pralinen. »Sie junges Ding essen das bestimmt nicht, weil Sie auf Ihre Linie achten. Wollte Ihnen aber unbedingt was mitbringen.«

Geneve nahm das Geschenk entgegen und gab die Tür frei. »Das ist lieb von Ihnen. Und ich esse alles auf, versprochen. Das trainiere ich wieder runter. Dauerlauf ist zum Glück eine anstrengende Sache.«

»Waren Sie nicht Schwimmerin?«

»Das haben Sie sich gut gemerkt. Doch es musste was Neues her. Ich versuche mich jetzt im Halbmarathon.«

»Dann wünsche ich Ihnen … gute Puste?« Die Frau lächelte. »Die Salbe ist so gut wie aufgebraucht. Wenn Sie noch ein Döschen hätten?«

»Ich fülle Ihnen gleich einen Tiegel ab.«

»Tiegel. Du meine Güte! Dass jemand Junges wie Sie so ein Wort überhaupt kennt.« Frau Tirinack betrat das Behandlungszimmer und setzte sich gleich auf die Liege. »Leider habe ich noch etwas, das mein Hausarzt einfach nicht behandelt bekommt.« Sie streifte sich den rechten, flachen Schuh ab, dessen Sohle abgelaufen war. »Der Leberfleck. Der entzündet sich immer.«

»Ich schaue es mir gerne an.« Geneve schloss die Tür und hockte sich vor die alte Dame, zog den hellgrauen Nylonstrumpf behutsam herab.

Darunter kam ein centgroßer Fleck zum Vorschein, der obendrauf verkrustet war. Die Ränder waren ausgefranst und unregelmäßig.

»Frau Tirinack, was soll denn das?« Geneve hob den Blick, richtete das braune und das grüne Auge auf die Patientin, die versuchte, unschuldig zu tun.

»Was meinen Sie denn damit, Frau Cornelius?«

»Jeder Erstsemestler in Medizin erkennt das als möglichen Hautkrebs. Ihr Hausarzt erst recht. Der ist ein guter.« Geneve wandte sich um und zog eine Schublade auf, um ein Pflaster herauszuholen.

»Sie … Sie haben ja recht.« Frau Tirinack gab ihr schlechtes Schauspiel auf und seufzte. »Ich dachte, wenn Sie was gegen Rheuma machen können, dann auch gegen das Geschwür.«

»Wenn ich Krebs heilen könnte, liebe Frau Tirinack, hätte ich schon den Nobelpreis für Medizin bekommen.« Geneve klebte das Pflaster behutsam auf den Fleck. »Jetzt scheuert es nicht mehr. Und morgen gehen Sie bitte zum Hausarzt und lassen sich eine Überweisung geben. Das sollen sich die Experten anschauen.«

»Die Überweisung habe ich schon«, gab sie zerknirscht zu. »Aber Sie waren meine Hoffnung, Frau Cornelius.«

»Naturheilkunde und altes Wissen vermögen vieles. Aber das«, Geneve deutete auf die Stelle am Fuß, »müssen die Kolleginnen und Kollegen von der konservativen Medizin lösen. Sobald Sie eine weitere Diagnose haben, zaubere ich Ihnen ein Mittel, das unterstützend wirkt.«

»Danke.« Frau Tirinack klang enttäuscht.

»Ich kann leider keine Wunder vollbringen.« Geneve schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln. »Sie werden Oma?« Die Frage sollte die alte Dame ablenken. Mit etwas Schönem.

»Ja. Mein vierter Enkel. Ich freue mich so!«

»Oh, wie schön! Das Leben ist nicht aufzuhalten.« Geneve öffnete einen Aufbewahrungsschrank und gab in rascher Folge Zutaten in den Mörser, zerstieß sie zu Pulver und rührte es in die neutrale Trägercreme, welche die Haut pflegen würde. »Wie soll er denn heißen?«

»Augustus.«

»Oha. Ein mittlerweile seltener Name.« Geneve füllte die Creme mit einem breiten Spatel in eine Plastikschraubdose. »Der Tiegel sollte für sechs bis acht Wochen reichen. Einmal morgens dünn einreiben, und Sie kommen schmerzfrei durch den Tag. Nachts brauchen Sie die Salbe nicht mehr.«

Die alte Dame legte einen Fünfziger auf den Tisch.

»Lassen Sie mal«, entgegnete Geneve. »Das schenke ich Ihrem Enkel.«

»Das ist sehr nett!« Frau Tirinack strahlte über das Omagesicht. »Sie sind eigentlich viel zu nett. So verdienen Sie doch nichts. Wenn Sie wegen mir Ihre Praxis schließen müssten, dann …« Sie machte Anstalten, den Fünfziger liegen zu lassen.

»Unterstehen Sie sich! Das geben Sie dem kleinen Augustus von mir.« Geneve schloss den Schrank. »Ich bringe Sie noch zur Tür, Frau Tirinack.«

Die Rentnerin schlüpfte in ihren Schuh. »Dass es solche aufmerksamen jungen Leute wie Sie noch gibt«, sagte sie leise. »Wann haben Sie das alles geschafft, Sie tüchtige Frau?«

»Wie meinen Sie das?«

»Na, die Ausbildung zur Naturheilkunde-Expertin, das Apothekenstudium … sagt man das so?«

»Ähnlich, Frau Tirinack. Ähnlich.«

»Die ganzen Zulassungen.« Frau Tirinack deutete auf die Urkunden an der Wand. »Sie armes Kind haben kein bisschen Spaß gehabt, glaube ich.«

Geneve lachte und legte ihrer Patientin eine Hand auf die Schulter. »Den hatte ich. Ich war dabei nur sehr zielstrebig.«

Gemeinsam verließen sie das Behandlungszimmer in der alten Villa, gingen plaudernd durch den Flur und erreichten die Haustür.

»Nicht wieder versuchen zu schummeln, Frau Tirinack«, sagte Geneve und öffnete den Eingang. Eine Rampe ermöglichte Menschen mit Beeinträchtigungen das einfache Betreten des kleinen Anwesens. »Ab zum Hautarzt mit Ihnen. Morgen!« Sie drückte die Dame leicht zum Abschied. »Sie werden sehen: Das ist im Handumdrehen verschwunden und geheilt.«

»Sehen wir uns bei der Obdachlosenhilfe? Wissen Sie, die Tippelbrüder vertrauen Ihnen.«

»Natürlich. Ich bin gerne dabei.«

Frau Tirinack erwiderte ihr Lächeln. »Sie sind ein echtes Phänomen, Frau Cornelius. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll.« Sie ging die Rampe hinab. »Schönen Tag!«

»Ihnen auch.« Geneve winkte ihr nach.

Sobald ihre letzte Patientin hinter dem zugewucherten Schmiedeeisenzaun verschwunden war, zog Geneve ihr Smartphone aus der Tasche. Das Vibrieren zwischendurch hatte sie bemerkt, aber solange sie sich in einer Behandlung befand, war das Nutzen des Telefons tabu.

Eine verschlüsselte Nachricht hatte sie über ihre Website erreicht, von einem Ehepaar. Ein Eric und eine Sia fragten nach einer alternativen Behandlungsmethode für eine pubertierende Jugendliche mit auffälligen Wachstumsstörungen.

Der Zahlencode in der Nachricht verdeutlichte, dass es sich nicht um eine herkömmliche Anfrage handelte, sondern nach mehr verlangte. Nach speziellem Wissen.

Geneve kehrte ins Haus zurück und schloss den Eingang. Die restlichen Zeilen des Ehepaars las sie nicht. Für heute hatte sie genug gearbeitet, die Beantwortung der Anfrage musste warten.

Sie nahm im Vorbeigehen die am Vormittag abgelegte Post von der Anrichte, stieg die Treppe hinauf bis zur Dachterrasse und betrat ihr Gärtchen, das sie mit viel Liebe auf den fünf mal sechs Metern zwischen den Schmuckgiebeln der alten Villa angelegt hatte.

Kleine Obststräucher, bekannte und seltene Kräuter, eine Komposition von Blumen und Gräsern, sogar Bäume hatte sie in großen Kübeln zum Wachsen und Gedeihen gebracht. Naturheilkunde zum Anfassen. Auch das medizinische Cannabis spross. Ihre eigene Züchtung.

»Na, ihr Kleinen?«

Tschilpend und flatternd hüpften Spatzen in Schalen mit Sand herum und nahmen ein ausgiebiges Bad, andere planschten im flachen Wasserbecken ihres selbstgebauten Spatzen-Spa, wie sie es nannte.

»Schön, dass ihr Spaß habt. Und keine Katzen in der Nähe sind.« Geneve setzte sich aufs Geländer und ließ sich die untergehende Sonne ins Gesicht scheinen, klemmte die Post unter ihren Po, damit die Briefe nicht davonflogen, und schloss die Augen. Mit einer Hand öffnete sie den Pferdeschwanz.

Der Wind spielte mit den dunklen, schulterlangen Haaren und trug ihr die Geräusche der quirligen Stadt zu. Am meisten mochte sie das Platschen und Gluckern, das Schwappen und Rauschen des Flusses. Wasser bedeutete Leben, und davon hatte Leipzig jede Menge zu bieten.

Das Lauftraining stand abends an, zusammen mit ihrer Freundin Peggy. Geneve mochte das Laufen durch die Parks der Stadt. Wasser war zwar mehr ihr Element, aber das Laufen gestaltete sich unkomplizierter als das Schwimmen.

Auf den unzähligen Runden bekam sie den Kopf frei, und das konnte sie gut gebrauchen. Die Trennung von ihrem langjährigen Freund beschäftigte sie immer noch. Das Malen half kaum, der Sport hingegen schon.

Peggy wusste das, und um Geneve abzulenken, hatte sie sie dazu verdonnert, sie im Anschluss an das Training zu begleiten. Karaoke. Mit Wettbewerb für die beste Darbietung; das Publikum stimmte mit Applaus darüber ab. Für den Gewinner gab es ein paar kostenlose Drinks. Alkoholfrei, sollte Geneve das Rennen machen.

Ihr Smartphone klingelte. Der Klingelton verriet, dass ihr Bruder anrief.

Der Wind drehte auf Norden und wurde kühler, die Sonne war beinahe hinter den größeren Gebäuden versunken.

Geneve öffnete fröstelnd die unterschiedlich farbigen Augen und zog das Telefon hervor. Auf dem Display erschien sein Bild. Äußerlich war Jacob um die fünfzig und damit zwanzig Jahre älter als Geneve, was für Geschwister ungewöhnlich war. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit wirkten sie eher wie Vater und Tochter. Jacob trug stets moderne Outfits und gab sich jünger, als er war, um Erfolg bei den Frauen zu haben, doch seine halblangen, blondgefärbten Haare verfehlten die angestrebte Wirkung und machten ihn noch älter.

Geneve nahm den Anruf entgegen. »Hallo, Jacob.«

»Schwesterherz«, grüßte er überschwänglich. Im Hintergrund vernahm sie Prasseln von heftigem Regen und das Rauschen von Reifen auf nasser Fahrbahn. »Schön, deine Stimme zu hören. Bei dem guten Wetter in Leipzig sitzt du doch bestimmt in deinem Dachgarten.«

Sie lächelte schwach. »Wenn du mich Schwesterherz nennst, willst du etwas von mir. Von jemandem, der als Verhörspezialist beim Geheimdienst arbeitet, hätte ich mehr erwartet.«

»Da ich dich nicht verhöre, sondern mit dir plaudere, kann ich weit unten anfangen.« Jacob lachte falsch. »Wie geht es dir?«

Geneve sah auf den Spielplatz vor ihrem Haus, dann auf die dahinfließende Weiße Elster. »Danke. Gut«, erwiderte sie misstrauisch. »Woher die plötzliche Sorge?«

»Ich sorge mich immer um dich. Und um Mutter.«

»Dann hast du sie noch nicht angerufen?«

»Ich trau mich nicht. Sie schrieb mir vorhin, dass sie in Paris ist und nicht gestört werden will.« Jacob zog hörbar an einer Zigarette.

»Du hast das Rauchen nicht aufgegeben?«

»Wozu? Ich mag diese ganze verlogene Gesundheitsheuchelei nicht. Die Lebensmittelindustrie stopft die Menschen mit Chemie und verseuchtem Fleisch voll, aber alle verteufeln den Tabak.« Er zog erneut, es knisterte. »Außerdem bin ich im Freien. Noch darf man da ja rauchen. Glaube ich.«

Geneve versuchte zu erraten, was hinter dem Anruf steckte. »Du brauchst irgendein Mittel von mir, habe ich recht? Etwas, das die Zungen deiner … Klienten lockern soll.«

»Überhaupt nicht.«

»Sondern?«

»Ich will dich zum Essen einladen. Komm nach London, und ich zeige dir die Stadt. Auf meine Rechnung.«

Das machte Geneve noch stutziger. »So kenne ich dich gar nicht.«

»Wir haben uns in den letzten Jahren entfremdet, Schwesterherz. Das wurde mir neulich schmerzlich bewusst«, sagte Jacob freundlich und sanft. »Du fehlst mir.«

Geneve lachte auf. »Beinahe hätte ich dir geglaubt. Aber der letzte Satz war zu viel.«

»Es war ehrlich.«

»Das bin ich anscheinend auch nicht von dir gewohnt. Wie deine Sorge um mich.« Geneve pflückte eine reife Himbeere von einem Strauch, der dank ihrer Tricks bereits im Frühling Früchte trug. Jacobs Leben schien in eine arge Schieflage geraten zu sein, dass er freiwillig Zeit mit seiner Schwester verbringen wollte. »Hat sie dich verlassen und die Kinder mitgenommen?«

»Wer?«

Geneve überlegte. »Cybil.« Sie gratulierte sich dazu, dass ihr der Name noch eingefallen war – und verfluchte, dass ihr prompt das Gesicht von Pierre in den Sinn kam.

Jacob lachte. »Mit ihr bin ich schon seit einem Jahr nicht mehr zusammen. Da siehst du es: Wir reden zu wenig.« Das Prasseln des Regens wurde lauter, es tropfte hörbar auf den Schirm, den er wohl über sich hielt. Ein dunkler anhaltender Trommelwirbel, wie um seinen Worten mehr Bedeutung zu verleihen. »Tu mir den Gefallen, Geneve. Ich muss mich endlich bei dir entschuldigen.«

»Das hast du bereits.«

»Nicht von Angesicht zu Angesicht.«

Geneve seufzte. Es mochte eine Ablenkung sein, wenn sie sich über Jacob statt über ihren Ex ärgern durfte. »Meinetwegen. Ich bin gespannt, wie London sich in den letzten fünfzig Jahren verändert hat.«

»So lange warst du schon nicht mehr auf der Insel?«

»Das hab ich nicht gesagt. Aber London ist dein Revier.« Sie biss sich auf die Lippen, um nichts Verächtliches zu sagen.

»Das übernächste Wochenende?«

»Einverstanden.«

»Sehr gut!« Jacob war zunehmend schwieriger zu verstehen. »Ich organisiere dir ein Hotel, den Flug, einfach alles, Schwesterherz. So gut hast du noch niemals genächtigt.«

Das bezweifelte sie. »Versprichst du, mir den wahren Grund für das Treffen zu nennen, wenn ich in London bin?«

Ihr Bruder lachte, dieses Mal auf die dunkle, finstere Weise, die sie kannte und hasste. »Du kennst mich doch zu gut.«

»Nicht gut genug, um dich zu durchschauen.« Geneve schob die Himbeere in den Mund und zerdrückte die reife Frucht mit der Zunge am Gaumen.

Sofort explodierte der Geschmack, Säure und Süße wurden freigesetzt. Die Pflanzen bekamen einen besonderen Dünger, für den die Agrarkonzerne Tonnen von Geld bezahlt hätten. Aber Geneve behielt die Rezeptur für sich. Das Privileg, ihr Wissen freiwillig zu teilen, konnte ihr keiner nehmen. Nicht einmal Jacob, der Verhörspezialist.

»Dann wünsche ich dir einen schönen Abend«, sagte er heiter und mit deutlichem Triumph in der Stimme. »Ich freue mich auf dich. Alles Weitere schicke ich dir via Mail.« Dann legte er auf.

Geneve aß eine weitere Himbeere und nahm die Post zur Hand, blätterte die Umschläge durch, während ihre Gedanken bei dem Anruf ihres Bruders verweilten.

Die Spatzen verschwanden aus dem Spatzen-Spa, dafür kreisten Raben über der alten Villa. Zufällige Beobachter mochten sich über die Formation der schwarzen Vögel wundern, aber niemals erahnen, dass sie einem Menschen galt.

Geneve hörte das Krächzen und hob den Arm zum Gruß. Erst als ihr Blick auf ein schweres, teures Kuvert in ihrer Post fiel, kehrte sie gänzlich in die Gegenwart zurück: Vor ihrem Namen stand ein Großbuchstabe: V.

Das stand nicht für einen zweiten Vornamen.

Sondern für VETTERIN.

Geneves Aufregung stieg, als sie behutsam das aufgeklebte Siegel aus dünnem Wachs zerbrach und den Umschlag öffnete.

Überlassen wir Geneve ihrem Brief.

Und rätseln Sie gerne, welcher Schlag Mensch sich in den modernen, hektischen Zeiten auf altmodische Art Zeilen über Länder und Meere hinweg sendet, Tage und Wochen wartet, bis er Antwort auf Fragen bekommt. Und mit großer Spannung jene Neuigkeiten liest, die ebenso binnen Sekunden über elektronische Nachrichtendienste verschickt werden könnten.

Nun, Sie werden bemerkt haben, dass es sich bei meiner Erzählung nicht um eine x-beliebige Geschichte handelt. Es wird komplexer und vielschichtiger.

Und es geht weit, weit zurück in die Vergangenheit.

Doch bevor ich aushole, um Ihnen die Hintergründe zu erläutern, lassen Sie uns den Ort wechseln. Reisen wir über den Ärmelkanal, direkt ins Herz des Landes, das sich einst das »Empire« nannte. Das Britische Weltreich, weltumspannend, riesig und gierig nach den Rohstoffen und Schätzen jener Länder und Völker, die es unterwarf. Heute ist davon nur ein Abglanz geblieben.

Willkommen in Großbritannien, willkommen in London.

Treffen Sie Jacob Christian Heinrich Cornelius.

Meinen Sohn.

»Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ich freue mich auf dich. Alles Weitere schicke ich dir via Mail.« Jacob Christian Heinrich Cornelius beendete das Gespräch mit seiner Schwester, verstaute das Smartphone in der Innentasche des leichten Sommertrenchcoats und schnippte den Zigarettenstummel unter dem Schirm heraus in den Rinnstein. Zischend verlosch die Glut, das Wasser schwemmte das Überbleibsel davon.

Jacob wandte sich um und betrat den überfüllten Pub The Happy Hangman.

Er stellte den zusammengeklappten nassen Schirm in die Halterung und begab sich zur Nische schräg gegenüber dem Eingang, wo er bereits erwartet wurde. Ein schwerer, dunkelroter Vorhang trennte den dortigen Tisch, an den sechs Personen passten, von den übrigen Gästen ab.

Das Telefonat mit seiner Schwester hatte länger gedauert als geplant. Ihre Störrigkeit und ihr Misstrauen waren schwer zu übertölpeln gewesen.

Er suchte sich einen Weg durch die Gäste, die laut miteinander redeten, um gegen die Livemusik anzukommen, und näherte sich der jungen, kurzhaarigen blonden Frau, mit der er unter anderen Umständen, ohne zu zögern, ein Verhältnis angefangen hätte. Frauen konnte er im Prinzip nie genug haben.

Er gab dem Barkeeper ein Handzeichen, und der Mann zapfte sofort zwei schwarze Biere.

»Mister Cornelius«, sprach die Frau, ohne von ihrem Tabletcomputer aufzublicken. »Sie haben mich warten lassen.«

»Das geschieht äußerst selten.« Er schlüpfte aus dem Trenchcoat, den er an einen Wandhaken hängte, und deutete eine Verbeugung an, bevor er sich ihr gegenüber setzte. »Verzeihen Sie mir bitte, Miss Grey.« Schwungvoll zog er den Vorhang zu, die Gespräche im Pub verkamen zu leisem Gemurmel. »Sie haben mich neugierig gemacht.«

»Die Wirkung erziele ich öfters bei Männern.« Sie hob den Blick, die dunklen Augen schienen Geheimnisse vor ihm zu verbergen.

»Wir reden über Magie.«

»Worüber sonst?« Grey schaltete das Tablet aus und lehnte sich zurück, steckte die rechte Hand lässig in die Tasche ihrer schwarzen Stoffhose. Ihre weiße Bluse mit dem geschnürten Kragen hing locker darüber, die kurze schwarze Lederjacke gab ihr etwas Gefährliches. »Sie haben das Geld?«

»Sie haben die Unterlagen?«

Grey nickte wie in Zeitlupe. »Sie zuerst, Mister Cornelius.«

»Ich dachte, es heißt Ladies first?«

»Ich bin emanzipiert genug, um dem schwachen Geschlecht den Vortritt zu lassen.« Sie lächelte fies.

Jacob hatte geahnt, dass das Treffen kein Spaziergang werden würde.

Von außen wurde gegen Holz geklopft, dann schob der Barkeeper den Vorhang zurück und stellte die Biere auf den Tisch. »Bitte sehr.«

»Sir, Verzeihung. Hätten Sie wohl einen Gin Tonic?«, fragte Grey. »Bier ist nicht meine Sache.«

Jacob zog das zweite Bierglas zu sich und reichte dem Mann einen Fünfzig-Pfund-Schein. »Tu uns den Gefallen, Jones.«

Der Barkeeper verschwand ohne einen Kommentar.

»Ich kann mich schwer dran gewöhnen, dass man sich in England seine Getränke selbst holen muss«, sagte Grey leicht genervt, ohne sich zu regen. Wie eine Killerin auf der Lauer, dachte Jacob, die jede Sekunde losschlägt. »Wenn es wenigstens billiger wäre als im Rest Europas. Aber nein, das auch nicht.« Sie lächelte gefühlsfrei. »Apropos: mein Lohn, Mister Cornelius?«

Langsam griff Jacob in die Sakkoinnentasche und nahm einen dicken braunen Umschlag heraus, den er auf den Tisch legte und zu ihr schob. »Hunderttausend britische Pfund.«

Eine Hand immer noch in der Tasche, zog Grey das Kuvert zu sich und öffnete ihn einen Spalt, um hineinzuschauen; das Papier raschelte. »Sie haben einen interessanten Sinn für Humor.«

»Was meinen Sie?«

»Die Wahl des Ortes. The Happy Hangman. Da Sie aus einer Dynastie von Scharfrichtern abstammen.« Grey ließ den Umschlag liegen, als befände sich Altpapier darin. »Dass ausgerechnet Sie sich mit schwarzer Magie beschäftigen, macht es geradezu ironisch.« Sie klang unversehens feindselig. »Ihre Vorfahren haben Hexen hingerichtet.«

»Unter anderem. Zudem Gestaltwandler, Zauberer, Ketzer, Teufelsanbeter, Wiedergänger und alles mögliche andere. Zusätzlich zu dem Abschaum, der die Gesetze brach. Wir haben die Rechtsprechung nicht gemacht. Wir dienten ihr nur.« Er lächelte.

»Das ist die beste Ausrede von allen!« Greys Gesicht nahm einen neugierigen Ausdruck an. »Ich wusste gar nicht, dass der britische Auslandsgeheimdienst an Okkultismus, Magie und derlei glaubt.«

»Es ist keine Frage des Glaubens, Miss Grey. Sie müssten das wissen. Ich bin ein vielschichtiger Spezialist. Deswegen schätzt mich der MI6. Man muss die Gegenseite kennen, um sie bezwingen zu können.« Jacob unterbrach sich, da Jones mit dem Gin Tonic zurückkam und ihn auf den Tisch knallte, um gleich darauf wieder verschwunden zu sein. »Trinken wir auf unser Geschäft.« Er packte sein Bierglas.

Grey nippte am Drink. »Da Sie großzügig bezahlt haben, sollen Sie bekommen, um was Sie mich gebeten haben.« Sie stellte das Glas ab und zog aus ihrer Lederjacke ein gefaltetes, versiegeltes Pergament, das wie ein Fremdkörper in dem Pub wirkte. »Vierhundert Jahre alt, bestens in Schuss.« Sie warf es vor Jacob, ohne Rücksicht auf Alter, Brüchigkeit und Wert. »Sehen Sie es sich an, Mister Cornelius. Nicht dass es heißt, ich hätte Sie betrogen.«

Jacob öffnete das Siegel, das über die Dekaden abgewetzt und unkenntlich geworden war. Ehrfurchtsvoll faltete er die behandelte Tierhaut auseinander. Es knarrte leise und knisterte warnend, dass er es nicht zu oft tun sollte.

Geschwungene, von Hand geschriebene Zeilen in Altenglisch kamen zum Vorschein, ergänzt von kleinen Skizzen und akribischen Zeichnungen, bei denen es um die Anordnung von Kerzen und Rituallinien ging.

Zufrieden betrachtete Jacob das Blatt. »Sie wissen, was Sie mir brachten, Miss Grey?«

»Da ich vor dem Einbruch die Register genau durchsuchen musste: ja.« Sie hatte ihre Position nicht verändert, wenn man vom gelegentlichen Nippen am Gin Tonic absah. »Ein schöner kleiner Zauber ist das. Eine Anrufung. Sie haben wohl vor, die Hölle freizulassen, Mister Cornelius.«

»Nein.«

»Was wollen Sie dann damit?«

»Informiert sein. Um zu erkennen, falls es jemand versucht.« Das war selbstverständlich gelogen, aber sein Vorhaben ging die Frau nichts an. »Jemand wie Sie, Miss Grey. Sie sind eine Wicca des Tamesis-Covens. Was gibt es Neues von dort?«

»Nichts, was ich mit Ihnen teile, Mister Cornelius.« Grey zeigte auf das Pergament. »Ist alles in Ordnung und wie von Ihnen verlangt?«

Nun lächelte Jacob. So leicht lasse ich dich nicht vom Haken. »Seien Sie keine Spielverderberin. Ich weiß, dass Sie und Ihre Wicca-Schwestern seit einer Woche Vorbereitungen in Ihrem Coven treffen. Und was Sie tun wollen, finde ich auch noch heraus. Möglicherweise kann ich Ihnen behilflich sein? Sollte es darum gehen, jemandem zum Reden zu bringen, bin ich der beste Mann dafür.«

Grey ließ sich nichts anmerken. »Ich bedanke mich für Ihr Geld, Mister Cornelius. Haben Sie Bedarf an weiteren Seiten mit Beschwörungen oder Formeln, lassen Sie es mich wissen. Ich stehe Ihnen mit meinem Wissen und meinem Organisationstalent zur Verfügung.« Sie trank den Gin Tonic aus und erhob sich. »Wir beide werden darüber hinaus niemals Dinge miteinander teilen. Der Tamesis-Coven arbeitet nicht mit Folterern und Sadisten zusammen, selbst wenn sie vorgeben, es wäre zum Wohle des Landes.« Sie trat durch den roten Vorhang und verschwand.

»Alles im Dienste Ihrer Majestät«, sagte Jacob und hob sein Bier zum Toast. »Lang lebe die Queen.« Mit langen Zügen leerte er das Glas und nahm sich das von Grey verschmähte zweite Bier, während er das Pergament wieder und wieder las und sich dabei ertappte, die Zeilen in Altenglisch halblaut vor sich hin zu murmeln. Sollte ich besser nicht.

Sein Smartphone vibrierte, und er zog es aus der Sakkotasche. Unterdrückte Nummer. Was wird das? Jacob nahm einen weiteren Schluck Bier und hob ab. »Ja?«

»Mister Smith-Miller, verzeihen Sie die Störung«, vernahm er eine helle, jugendliche Männerstimme. »Hier ist Black. Ich habe Ihre Anfrage bei mir auf dem Tisch. Wegen des Schwertes.«

Den Namen Smith-Miller nutzte Jacob, wenn er Geschäfte betrieb, die nicht sauber waren; der Anruf ging über vier Weiterleitungen auf sein Smartphone und war nicht zurückzuverfolgen. Einer der Vorteile, wenn man für einen Geheimdienst arbeitete, war, dass man sich mit technischem Schnickschnack auskannte.

Der Lärmpegel im Pub war deutlich gestiegen. Der Vorhang konnte die anbrandenden Geräusche nicht ausreichend dämpfen, um ein vernünftiges Telefongespräch zu führen. Zum Gefiedel und Getrommel der Musikanten mischten sich die ersten Chöre der Betrunkenen.

Verdammt.

»Einen Moment, ich muss … es ist zu laut«, rief Jacob ins Mikrofon und erhob sich. »Bleiben Sie dran.«

Er schnappte sich das Bier, schlüpfte zwischen den Menschen hindurch zum Hinterausgang des Happy Hangman, wo sich meistens Raucher unter einem kleinen Blechdach drängten; eine schwache Lampe beleuchtete den Unterstand.

Zu seiner Freude war Jacob alleine im Freien und trank erneut. Der starke Regen war in ein Nieseln übergegangen, es roch nach Feuchtigkeit und Müll aus den nahen Abfalltonnen. »So, Mister Black. Sind Sie noch da?«

»Bin ich.«

»Wie schön. Wir reden von meiner Anfrage bezüglich des Schwertes, mit dem Margaret Pole, die achte Countess of Salisbury, auf Geheiß von Heinrich dem Achten am 27. Mai 1541 hingerichtet wurde?«

»Ebendieses. Quellen sagen, dass es dem Henker nicht gelang, sie schnell und schmerzlos zu töten. Ein Stümper hat ihren Kopf und ihre Schulter buchstäblich in Stücke gehackt«, sagte Black. Vor Jacobs geistigen Auge entstand das Konterfei von Black in Form eines pickligen Jugendlichen, der gelangweilt im Arbeitszimmer des Vaters stand und an den Vitrinen mit alten Schwertern vorbeiging, die er illegal verkaufte. »Ich habe es vor einiger Zeit in meinen Besitz bekommen.«

»Sie können das belegen?«

»Meinen Sie den Ankauf oder die Echtheit?«

Jacob grinste. »Wie sie darangekommen sind, ist mir ziemlich gleich. Die Echtheit ist entscheidend.«

»Ich habe ein Zertifikat von einem Fachmann. Sie können es prüfen lassen.«

»Das werde ich, Mister Black.« Jacob trank das Bier fast leer und fühlte sich beschwingt. Der Tag verläuft nach meinem Geschmack. »Bevor wir zu feilschen anfangen, würde ich es gerne sehen und meinem eigenen Fachmann zeigen.«

»Selbstverständlich. Wann passt es Ihnen, Sir?«

»Morgen? Mittagszeit, im Happy Hangman. Sagen Sie dem Wirt Jones, dass ich einen Termin mit Ihnen habe.«

»Geht klar. Bis morgen, Mister Smith-Miller.«

»Bis morgen, Mister Black.« Jacob beendete die Unterhaltung und lachte leise. »Ein grandioser Tag«, murmelte er und stellte das Glas beiseite, steckte sich eine Zigarette an und lauschte mit geschlossenen Augen dem beständigen leisen Rauschen des Nieselregens, der das dünne Blech streichelte. Ohne die Lider zu heben, tastete er nach dem Glas und trank es aus. Der Wind wehte ihm das leise Echo des Big Ben zu, der die klassische und weltberühmte Melodie zur vollen Stunde schlug.

»Mörder«, hallte ein Flüstern von den Wänden des Hofs und aus dem Durchgang wider. »Sohn aus einer Familie von Mördern.«

Ruckartig öffnete Jacob die Augen, seine Blicke huschten über die Umgebung. Zu viele dunkle Winkel. Rückzug. Er tastete nach dem Türknauf, aber der Hintereingang ließ sich auch durch heftiges Rütteln nicht aufziehen. »Scheiße.«

Mit einer Hand warf er das Glas gegen die funzelige Lampe über sich, das Licht erlosch. Damit war er kein leichtes Ziel mehr. Jacob duckte sich und bewegte sich hinter einen Stapel leerer Aluminiumfässer, lauschte.

»Mörder«, erklang das echohafte Raunen. »Ihr habt einen Unschuldigen getötet.«

Jacob konnte nicht sagen, ob es sich bei der Stimme um die eines Mannes oder einer Frau handelte. Die Beschaffenheit des Hofs und des Durchgangs machten es unmöglich, den Standort des Wisperers auszumachen. Ein Scherz?

»Sie haben sich in der Hintertür geirrt«, rief er. »Verschwinden Sie!«

»Deine Familie, Jacob Christian Heinrich Cornelius, hatte sich den Dienst jener gestellt, die ihre eigenen Wahrheiten aufstellten, um sich an den Unschuldigen zu bereichern«, rollte es durch den Hof. »Keiner ihrer Ahnen lebt mehr. Ich habe für Gerechtigkeit gesorgt. Die Jahrhunderte löschen auch eure Schuld nicht.«

Jacob zückte seine halbautomatische Glock 20 und lud durch. »Ich verstehe nicht, was Sie meinen.« Mit der anderen Hand zog er sein Smartphone und betätigte die Aufnahmefunktion. Möglicherweise würden die elektronischen Spielereien des Geheimdienstes die Stimme analysieren können.

Ein heiseres Lachen wehte gleich Winternachtwind durch den Hinterhof. »Du weißt es genau. Deine Familie machte gemeinsame Sache mit verbrecherischen Ratsherren. Ihr habt Geständnisse erpresst, die der Obrigkeit zupasskamen. Ihr habt die Gierigen reicher gemacht und ihnen die Vermögen von Verurteilten verschafft. Ihr habt den Tod über die Falschen gebracht. Vor allem über einen.« Es klirrte leise, eine leere Flasche rollte davon. »Sie sind alle vergangen, Jacob Christian Heinrich Cornelius. Ausgelöscht. Die Kindeskinder der Vermessenen bezahlten und beglichen die Schuld. Du und deine Familie seid die Einzigen, die mir noch fehlen.«

Jacob harrte in seiner Deckung aus, die Glock halb im Anschlag, und blickte im Dämmerlicht umher. Ich muss ihn irgendwie rauslocken. Vom Durchgang fiel schwaches Straßenlicht in den Hinterhof, der verwinkelt und vollgestellt war. Schatten boten jedem genügend Schutz. »Sie haben den Falschen, Sie Verrückter!«

Wieder dieses Lachen voller Überlegenheit, Vorfreude und Grausamkeit. »Ich musste lange recherchieren, um dich ausfindig zu machen. Geheimdienst. MI6. Verhörexperte. Oder auch: sadistischer Folterer. Das Wissen deiner Familie taugt auch in der Gegenwart, um Geständnisse zu erlangen.«

Jacob fluchte und blickte sich ununterbrochen um. Er hoffte, dass sich die Hintertür des Pubs öffnete, um ihm ein Entkommen zu ermöglichen. Danach konnte er die bösen Mächte in Gang setzen, um den Flüsterer aufzuspüren. Ich hetze dir einen widerlichen Geist auf den Hals, du Wichser. »Wir sollten sprechen.«

»Das tun wir gerade. Solltest du deine Taten bereuen wollen, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt.« Die Stimme klang näher als vorher. Der Unsichtbare pirschte sich geschickt an. »Du wirst diesen Hinterhof nicht lebend verlassen, du Schwein!«

Jacob spürte Angst, die seinen Rücken emporkroch, Kälte in seinen Nacken drückte und die Kopfhaut zum Prickeln brachte. Das hatte er ewig nicht mehr gefühlt.

Unvermutet rumpelte es an der Tür. Sie öffnete sich einen Spalt, und Lachen erklang.

»… jemand mal Feuer?«, fragte ein Mann.

Mein Ausweg! Jacob sprang auf.

»Nee. Aber Jones müsste Streichhölzer haben«, erwiderte eine Frauenstimme.

Der Eingang fiel zu, bevor Jacob den Knauf zu greifen bekam. Shit!

»Beinahe wäre es ein Aufschub gewesen.« Aus der Dunkelheit flog ein kleiner Gegenstand und landete metallisch klimpernd vor Jacobs Füßen. »Aber nichts rettet dich vor der Gerechtigkeit!«

»Was haben Sie …« Er sah im schwachen Licht das Ding zu seinen Füßen. Eine Handgranate!

Fluchend flankte Jacob über den Stapel leerer Fässer und hoffte, dass das Metall die Splitter abfing. Aber er blieb mit dem Sakko an etwas hängen. Der Sprung misslang, und er fiel hinter der Laderampe über das Geländer, schlug hart auf den nassen Asphalt. Den Kopf mit beiden Händen schützend, wartete er auf den Knall und das Pfeifen der umhersirrenden Geschosse.

Doch nichts geschah.

Dann erklang erneut das Lachen, und er bekam einen Tritt von hinten zwischen die Beine. »Eine Attrappe. Um dich aus der Deckung zu scheuchen, du Stück Scheiße!«

Jacob stöhnte und krümmte sich vor Schmerzen. Sofort rollte er sich herum und richtete die Glock in Richtung des vermuteten Angreifers. »Verpiss dich, du Arschloch!«, schrie er und drückte ab.

Knallend lösten sich die Schüsse, peitschend rollten die Detonationen durch Hof und Gasse. Im Aufblitzen des Mündungsfeuers sah er eine Gestalt an sich vorbeihuschen. Jacob schwenkte seinen Arm mit der Pistole zu langsam, um den Feind zu erwischen.

»Gerechtigkeit!« Eine Hand packte in seine halblangen, blondierten Haare und zerrte Jacob hoch.

»Nein! Ich bin die Gerechtigkeit.« Jacob schlug um sich und sprengte den Griff, dann riss er die Waffe hoch. »Nicht du!«

Leise surrend fuhr ein Blitz seitlich in seinen Hals, kappte Haut, Muskeln und Sehnen, durchtrennte die Wirbelsäule und setzte ihren Weg zur anderen Seite fort. Blut trommelte leise gegen die Wand und die Alufässer.

Jacob starrte auf seinen ausgestreckten Arm mit der Pistole, die Mündung schwebte vor der Brust des Angreifers.

Aber er konnte nicht auslösen. Seine Finger gehorchten nicht, sein Körper war abgetrennt vom Kopf, der in der Luft zu schweben schien. Aus seinem halb geöffneten Mund kroch ein leiser Hauch voll Schmerz und Qual.

»Du stirbst in einem dreckigen Hinterhof, Jacob Christian Heinrich Cornelius. So lange hast du gelebt, gefoltert, Menschen Schmerzen zugefügt. Aus Vergnügen und unter den abstrusesten Vorwänden. Damit ist es vorbei«, flüsterte die Stimme. »Das Beste daran ist: Niemand wird die Wahrheit erkennen. Niemand!«

Jacob sah eine blutige Schwertklinge vor seinen Augen schweben, bevor das Bewusstsein erlosch.

Oh Gott. Ich … Entschuldigen Sie, ich muss mich erst mal fassen … Sie haben erlebt, wie mein Sohn sein Leben verlor, und das unter Bedingungen, die man getrost als mysteriös bezeichnen kann.

Ich gestehe, zum derzeitigen Moment meiner Geschichte darf Ihnen das Geschehen mindestens abstrus vorkommen, gerade in Hinblick darauf, was der Mörder meines guten Jacobs alles von sich gab. Drohungen, Anspielungen auf die Vergangenheit und dazu eine Enthauptung.

Wundern Sie sich ruhig.

Stellen Sie Vermutungen an.

Sie erhalten mein Versprechen, dass sich alles aufklärt.

Warum ich Ihnen das erzähle?

Weil ich denke, dass es an der Zeit ist. Dead Men tell no tales, sagt man im Englischen. Tote Menschen erzählen keine Geschichten.

Das ist falsch. Man hört den Toten nur viel zu selten zu. Doch sie haben viel zu berichten.

Kehren wir nun nach Deutschland zurück, nach Leipzig. Nach Schleußig.

Geneve lag im Dunkeln im Bett, die Hände hinter dem Kopf gefaltet. Durch das offene Fenster drang das Gluckern und Plätschern der Weißen Elster, beruhigend und flüsternd. Was sie an anderen Tagen innerhalb von Minuten ins Land der Träume sandte, versagte an diesem Abend.

Sie war exzessiv laufen gewesen und sollte müde genug sein. Aber statt mit Peggy zum Karaoke-Wettbewerb zu gehen, hatte sie den Brief mehrmals gelesen.

Meine liebe Vetterin Geneve!

Ich nehme an, dass Dich mein Brief zu dieser Jahreszeit überrascht. Wir schreiben einander sonst nur sporadisch und normalerweise an Feiertagen, nach alter Sitte.

Nun schreibe ich Dir, da Du Dich aus allem heraushältst. Daher wirst Du nicht wissen, dass es Unruhe zwischen den Familien gibt.

Alle kennen die Feindschaft zwischen Euch, der Familie Cornelius, und den Bugattis. Seit dem 17. Jahrhundert geht das nun schon – habe ich das richtig nachgelesen?

Es gab vor ungefähr drei Wochen bei einem gesellschaftlichen Ereignis unseres Standes in Sankt Petersburg einen Zusammenstoß zwischen der Familie Deibler und der Familie Sanson, eine Nichtigkeit im Grunde. Ich erspare Dir die Einzelheiten. Doch bei dieser Gelegenheit brachte Alessandro Bugatti Euren Streit erneut ins Spiel. Er verfluche, dass sich niemand von den Familien berufen fühle, dieses Kapitel ein für alle Mal zu beenden, indem ein Machtwort gesprochen würde.

In der aufgeladenen Stimmung fühlte sich Eduardo Galván Comella herausgefordert, ein Tribunal anzuregen und bei nächster Gelegenheit darüber abstimmen zu lassen. Du wirst in Erinnerung haben, dass seine Familie zur Zeit der Inquisition eine tragende Rolle spielte. Vermutlich rührt es daher.

Ob es dazu kommt, das weiß ich nicht.

Aber mir ist wichtig, dass Du Bescheid weißt und Deine Mutter in Kenntnis setzt, sofern sie es noch nicht weiß. Von einem Sturm, den man kommen sieht, kann man nicht überrascht werden.

Oh, eine Sache noch.

Im Falle einer Anhörung oder sogar einer Abstimmung wirst Du kein Stimmrecht haben, weil Du nie das Schwert genommen und den Meisterinnenschlag geführt hast.

Doch für mich wirst Du immer eine Meisterin sein, Vetterin.

Es grüßt Dich voller Wärme

Deine Elisabeth Georgina Sanson

Geneve war beunruhigt. Zutiefst beunruhigt.

Sie überlegte, ob sie ihren Bruder und ihre Mutter anrufen sollte, entschied dann jedoch, erst eine Nacht drüber zu schlafen.

Aber der Schlaf blieb aus.

Seufzend schaltete sie das Licht an und starrte an die beleuchtete Stuckdecke.

Ihre Überlegungen drehten sich umeinander und fanden keinen Ausweg. Diese Nachricht traf sie unerwartet. Wenigstens lenkt es mich von anderen Problemen ab, dachte sie.

Durch das Plätschern der Weißen Elster erklang unvermittelt ein Rumpeln.

Aus dem unteren Stockwerk ihres Hauses. In dem sie allein lebte.

Einbrecher! Geneve erhob sich, warf sich den Bademantel über den Seidenpyjama und ging zur Tür, öffnete sie einen Spalt und lauschte.

Nach einigen Sekunden erklang das Krachen wieder. Etwas Metallisches rollte über den Boden, gefolgt von einem splitternden Bersten.

Geneve fasste rasch die langen Haare zusammen und steckte sie am Hinterkopf fest. Achtsam, aber furchtlos ging sie die Stufen hinab, nahm im Vorbeigehen den Streitkolben aus der Wandhalterung, der trotz seiner sechshundert Jahre immer noch bestens funktionieren sollte. Dank der unverwüstlichen Physik.

Im Haus war es stockdunkel. Kein Lichtschein verriet den Einbrecher, der sich offenbar durch das Behandlungszimmer oder die kleine Hexenküche wühlte. Vermutlich war er auf der Suche nach Geld oder Substanzen, die zur Herstellung von Drogen benutzt werden könnten.

Als es erneut schepperte, erkannte Geneve ihren Fehler. Das kam von ganz unten.

Der Unbekannte befand sich im Keller, in ihrem großen Laboratorium, in dem sie ihre Salben, Tinkturen und Pillen sowie die Farben für ihre Malereien herstellte.

»Das wirst du bereuen, mein Freund«, murmelte sie und umfasste den Streitkolben fester.

Schritt um Schritt ging sie die schmale Treppe abwärts. Durch die angelehnte Tür ihres zweiten Laboratoriums sah sie einen schwachen Lichtschein, hörte erneut das Scheppern.

»Wo ist das verdammte Zeug? Wo steckt es?«, redete ein Mann wirr und keuchte angestrengt, als leide er Schmerzen. »Es muss doch …«

Geneve öffnete den Eingang, den Streitkolben halb erhoben. »Verschwinden Sie, und ich rufe nicht die Polizei«, sagte sie mit Nachdruck.

Im schummrigen Raumlicht erkannte sie die Umrisse eines breitgebauten Mannes in Jeans und hellem T-Shirt, der vor den Ingredienzen in ausgezogenen Schubfächern kniete. Einige Fläschchen hatte er herausgezogen und weggeworfen, der Geruch von konzentriertem Blütenduft, Baldrian und Schafgarbe tränkte die Luft. Ihre wertvollen, alten Dekoktorien lagen umher.

Der Einbrecher wandte den Kopf halb zu ihr, Schweiß tropfte von Stirn und Gesicht, als würde er aus seiner Haut regnen. Er litt deutlich an unnatürlichem Fieber. Aus seinem Mundwinkel rann schaumiger, gelber Speichel. Ein Blick auf die Ampulle in seiner Hand verriet Geneve, dass er die Safranessenz getrunken hatte. Trottel.

»Wo ist es?«, grollte der Mann, und sein Auge glomm warnend rot auf.

Ah, ein Kind der Anderswelt. Geneve blieb ruhig, auch wenn sie wusste, dass ihr der Streitkolben unter Umständen nicht helfen würde, den Eindringling loszuwerden. Sie brauchte alternative Methoden. Dafür musste sie herausfinden, womit genau sie es zu tun hatte. »Versuchen Sie, die Beherrschung nicht zu verlieren. Wenn Sie alles zerstören, kommen wir nicht weiter. Was suchen Sie?«

Er sprang auf die Beine, wankte und krümmte die Finger zu Klauen. Älter als zwanzig konnte er nicht sein, die schwarzen Spirallocken fielen ihm ins schlanke Gesicht. Ein leises Knacken erklang, als sich die Knochen sichtlich in ihm verschoben. Seine Gestalt veränderte sich bereits. »Das Wolfskraut!«

»Was wollen Sie damit?«

»Ich brauche es!«

»Wenn Sie das sind, für das ich Sie halte, wird es Sie höchstwahrscheinlich umbringen.«

»Ich bin vergiftet. Ich brauche es als Gegenmittel, sonst …« Der Mann stieß ein Heulen aus und hielt sich die Brust, während sein Körper sich krachend verformte. »Sonst sterbe ich gleich!«

Speichel rann in Strömen aus seinem Mund und zog Fäden. Er brach in die Knie. Vor Geneves Augen verwandelte er sich in einen großen schwarzen Wolf, dessen Augen rot wie Kohlen in der Finsternis glommen. Taumelnd hielt er sich auf vier riesigen Pfoten, stieß ein lautes Heulen aus und erbrach hellgelbes Blut, das schäumte und klumpte. Ein Wandler.

»Halten Sie durch.« Geneve hastete zu dem abgesperrten Giftschrank, gab die Zahlenkombination ein und riss die rechte Klappe auf, in denen die gekühlten Arzneien lagerten. »Ich bin gleich bei Ihnen.«

Sie nahm das Fläschchen mit der zweiprozentigen Aristolochia-clematitis-Lösung und zog eine altertümliche Spritze aus Stahl und Glas damit auf. Anschließend mengte sie ein hochdosiertes Beruhigungsmittel aus Cannabis-Extrakt darunter. Damit müsste es gelingen.

Der Wolf wälzte sich auf dem Boden durch das Trümmerfeld, das er angerichtet hatte. Er grollte und schnappte um sich. Die großen Kiefer zerbrachen ein Stuhlbein, als bestünde es aus Brotteig. Zwischendurch heulte und bellte er laut, als kämpfte er gegen unsichtbare Feinde.

»Halten Sie still!« Geneve hielt die Spritze in einer Hand und wartete auf eine Gelegenheit, um die Nadel setzen zu können.

Aber die Bestie beruhigte sich nicht und erbrach nochmals.

Dann auf andere Weise. Kurzerhand sprang Geneve auf seinen Rücken und schlang einen Arm von unten um den Kiefer, zog den Kopf in den Nacken, jagte die lange Kanüle in die Halsschlagader und drückte die gesamte Ladung hinein.

Der Wolf bäumte sich noch mehr auf. Er warf Geneve ab, die rücklings auf ihren Arbeitstisch krachte und zu Boden fiel.

Wieder krachten die Knochen des Wandlers. Die Bestie wurde zum Mann, der sich würgend auf den Fliesen krümmte. Rauch stieg aus seinem geöffneten Mund, es stank nach verbranntem Fleisch. Nach einem letzten Keuchen lag er still.

»William?«, rief eine helle Stimme. Schnelle Schritte stolperten die Treppe zum Laboratorium herab, dann kam eine sehr junge, sehr blonde Frau in einfacher, unauffälliger Straßenkleidung herein. »Oh, nein! Es … es tut mir schrecklich leid, Meisterin!« Sie drehte das Licht heller und eilte zu Geneve. »Warten Sie. Ich helfe Ihnen beim Aufstehen.«

»Kannst du mir sagen, was das soll, Dara?« Geneve reckte ihr die Hand entgegen und wurde in die Höhe gezogen. Sie richtet Pyjama und Bademantel. »Wieso habt ihr nicht geklingelt, anstatt euch als Einbrecher zu versuchen? Du weißt, dass ich helfe, wo ich kann.« Sie deutete auf den schwach atmenden Mann. »Das war nicht leicht.«

»Er ist durchgedreht und mir abgehauen, und dann …«

»Langsam. Lass mich erst nach ihm schauen, dann erzählst du mir, was geschehen ist.« Geneve kniete sich neben den Ohnmächtigen und prüfte den Puls. Das Schwitzen ließ bereits nach, die Essenz hatte das Gift neutralisiert. »Was hat ihn gebissen?«

»Sie nannten sich selbst Wechselbalg. Es sind keine Gestaltwandler.«

»Oh. Das ist … mehr als ungewöhnlich.« Geneve betrachtete die acht Löcher am Hals, aus denen Blut und ein gelbliches Sekret sickerten. Diese Male sind merkwürdig. »Jedenfalls hat kein Vampir versucht, deinem Freund das Blut auszusaugen.« Sie zeigte auf eine Kiste. »Reich mir bitte einen Arbeitskittel. Den legen wir ihm unter den Kopf und warten, bis er von selbst aufwacht.«

Dara tat wie geheißen.

»Jetzt die Geschichte dazu.« Geneve setzte sich auf einen intakten Stuhl. »Und versuch nicht, irgendwas zu verheimlichen.«

Die zierliche Blondine schwang sich auf den Arbeitstisch. »William ist bei mir zu Besuch. Ich wollte ihm die Stadt zeigen, das Völki und so. Dabei hat er den Südfriedhof entdeckt und wollte ihn sich anschauen.«

»Nachts. Klar.« Geneve grinste.

»Ich habe ihm gesagt, dass in manchen Gräbern und Mausoleen echt gefährliche Kreaturen leben, aber das interessierte ihn nicht.«

»Und dann hat es euch erwischt.«

Dara schüttelte den Kopf. »Auf dem Rückweg. In der Tram.«

Geneve lachte auf. »Wer hätte gedacht, dass es da bedrohlicher zugeht! Wie ist denn das passiert?«

»Wir stiegen ein. Außer ein paar Typen war das Ding leer. Einer von denen rief Anmachsprüche in meine Richtung, und da ist William ausgerastet. Die Schlägerei war übel. Ich schätze, den Innenraum des Wagens kann die LVB vergessen. Die Meute ist abgehauen, und einer hat ihn in den Hals gebissen. Ich dachte zuerst, es ist ein Vampir, bis ich die gespaltene Zunge sah.«

Geneve nickte. Deswegen hatte William das Wolfskraut gewollt. Es half gegen Schlangengift. »Wie kam er ausgerechnet auf mich?«

»Wir … wir hatten vorher kurz über Sie gesprochen. Weil Sie mir damals geholfen hatten. Gegen die Blutvergiftung. Als ich mich am Silber geschnitten hatte.« Dara langte in die Tasche und legte zwei Fünfhunderter neben sich auf den Tisch. »Reicht das für die Schäden?«

»Ich fürchte, nein. Das kostet das Doppelte.« Geneve blickte über das Chaos und die zerstörten Ampullen. »Alleine die Safranessenz. Und die Behandlung von ihm nochmals zehntausend. Gerne in Gold.«

»Gut. Ich bringe es Ihnen, sobald ich kann. Niemand bleibt der Meisterin etwas schuldig.«

»Vielen Dank.« Geneve und Dara betrachteten den schlafenden Mann. Das Qualmen aus seinem Rachen ließ nach, die Nebenwirkungen des Wolfskrautes verebbten. Ein seltsamer Vorfall. »Wegen des Wechselbalgs: Wie sah er aus?«

»Wie meinen Sie das?«

»Welche Hautfarbe hatte er? Irgendeine Auffälligkeit?«

»Weswegen fragen Sie?«

»Damit ich Bescheid weiß, sollte er bei mir auftauchen oder mir über den Weg laufen. Ich würde ihm gerne ein paar Takte zu seinem Gebaren sagen. Es ist nicht klug von ihm, sich in der Öffentlichkeit zu offenbaren. Das kann Auswirkungen für alle haben. Die Inquisition mag offiziell keine Rolle spielen, aber Roms Exorzisten achten in sämtlichen Medien auf Ungereimtheiten, um sich mit Vorfreude auf den Weg zu machen.« Geneve legte Dara eine Hand auf die Schulter. »Das gilt für euch beide erst recht.«

»Waren die schon mal bei Ihnen?«

»Wer?«

»Na, Exorzisten.«

Geneve lachte. »Mehr als einmal. Ich musste auch einen von ihnen zusammenflicken, nachdem … nun ja. Das ist eine andere Geschichte.«

»Sie helfen denen auch?« Die Augen der zierlichen Frau wurden groß.

»Ich bin unparteiisch, Dara. Ich helfe, wo ich kann, und bekomme dafür meinen Lohn. Von denen, von euch. Weder mische ich mich in die Händel des Lichts noch der Dunkelheit. Wenn Vampire und Werwölfe sich zerfleischen wollen, nur zu. Wenn sie sich mit der Gegenseite anlegen wollen, ist es mir auch recht. Ich verurteile niemanden und ergreife keine Partei. Wenn sie zu mir kommen, flicke ich sie zusammen. Jeder erhält von mir die passende Medizin.«

»Mh.« Dara schien die Antwort nicht zu gefallen.

»Ich weiß, dass es dir nicht schmeckt. Aber sieh es so: Hätte ich mich einer Seite angeschlossen, zu der du und William nicht gehören, wärt ihr jetzt beide tot.« Geneve erhob sich und begann, die zerborstenen Gegenstände einzusammeln. »Da. Ich hatte tolles Purpur hergestellt für mein nächstes Bild. Und meine schönen Sud-Ansätze.« Sie hob lose Blechteile in die Luft. »Weißt du, was das ist?«

Dara grinste. »Ja.«

»Ehrlich?«

»Es ist alt.«

Geneve musste lachen. »Das ist ein Dekoktorium. Aus den Zwanzigern. Ich nutze es, um Absude herzustellen. Hölzer, Rinde, Wurzeln, Insektenhüllen, was das Rezept verlangt. Das kannte man bereits im 14. Jahrhundert.«

»Spannend.«

»Und aufwendig. In dem Fall.« Sie zeigte auf William. »Dein Freund hat mir einen ziemlich einmaligen Ansatz verdorben. Den berechne ich auch. Und das Purpur.«

Dara nahm sich den Besen und half beim Aufräumen. »Er sah aus wie ein Schauspieler.«

»Wer?«

»Der Wechselbalg. Eine Mischung aus einem jungen Connery und Christian Bale. Mit kurzen blonden Haaren.«

»Du meine Güte. Das kann ich mir nicht mal vorstellen.« Geneve warf Splitter in den Abfalleimer. »Ich dachte eigentlich, in Leipzig wäre es ruhig.«

»War es auch. Früher, sagen meine Eltern. Als hier eine Vampirin lebte, die alle Sia nennen. Aus Angst vor ihr hielten sie die Köpfe unten. Aber sie ist verschwunden, und seitdem hat sich die Stadt verändert und ist in Zonen aufgeteilt worden.«

»Gut fürs Geschäft.« Geneve zwinkerte Dara zu. Bei dem Namen Sia klingelte es bei ihr, aber sie vermochte ihn nicht einzuordnen.

»Darf ich Sie etwas fragen?«

»Sicher, Dara.«

»Warum haben Sie sich nicht für eine Seite entschieden?«

»Weil weder die Guten immer das Gute tun noch die Bösen stets nach dem Schlechten trachten. Alles ist eins, mal mehr, mal weniger«, erklärte Geneve behutsam. »Ich habe mich entschieden, nicht zu kämpfen und in Kriege zu ziehen, die nicht die meinen sind.«

»Oder zu richten.«

»Oder zu richten. Ganz genau, Dara.«

Die junge Frau atmete langsam aus. »Sie sind für mich dennoch eine Meisterin. Niemand sonst hätte William retten können.«

»Danke, Dara.« Geneve sah auf den kräftigen, muskulösen Mann, dessen Schlaf unruhiger wurde. »Was machen wir mit ihm, wenn er aufwacht? Soll ich dich begleiten, oder kann ich –«

William öffnete abrupt die Augen, die unvermindert glutrot und wütend leuchteten. Er packte Geneves Fußgelenk. »Es herrscht Unruhe in der Welt. Große Unruhe. Etwas zieht seine Kräfte zusammen, um loszuschlagen und Vernichtung zu bringen«, sprach er mit grollender Stimme.

»Die Nachwirkungen der Wolfskrautessenz und des Cannabis«, erwiderte Geneve und hielt still. »Es berauscht ihn. Keine Sorge. Er schläft gleich wieder ein.«

»Es ist kein Rausch«, widersprach William flüsternd. »Ich habe es gesehen. Ganz deutlich habe ich es gesehen.«

»Das Gift des Wechselbalgs«, merkte Dara an und kniete sich neben den Verwirrten. »Bitte, William, sch, sch, sch. Nicht aufregen, Liebster. Schlaf. Wenn du erwachst, dann –«

»Jemanden wie Sie werden wir brauchen«, fuhr der Wandler fort, ohne den sinistren Blick von Geneve zu wenden. »Sie werden sich entscheiden müssen, Meisterin. Für eine Seite.«

»Was meinst du damit?«, fragte Dara aufgeregt.

»Er hat unser Gespräch mitbekommen und fantasiert sich was zusammen«, sagte Geneve. »Das Cannabis-Mittel war sehr stark.«

William ließ ihren Knöchel los. »Sie werden sich entscheiden müssen. Ich sah es. Ganz deutlich. Die Welt braucht Ihre Entscheidung, Meisterin. Sonst …« Die Augen fielen ihm zu, der Lockenkopf sackte auf das improvisierte Kissen zurück.

Geneve blickte auf ihn nieder. Ein Abend voller seltsamer Geschichten.

»Meisterin, Sie sollten wissen, dass William gelegentlich Visionen hat.«

»Wenn er betrunken ist. Wie alle«, erwiderte Geneve scherzhaft. »Trat denn schon mal was davon ein?«

Dara nickte. »Alles.«

»Oh, tatsächlich? Na, dann wird es bald sehr spannend in meinem Leben.« Geneve versuchte zu lachen, aber es misslang. »Komm, Dara. Schleppen wir ihn nach oben ins Behandlungszimmer. Er kann die Nacht auf der Liege verbringen. Ich nehme den Oberkörper, du die Füße.«

Zusammen wuchteten sie den schweren Wandler vom Boden und trugen ihn die Treppe hinauf.

Wenn Sie mich fragen, wie es mit der Wahrheit im Leben bestellt ist, würde ich sagen: wie mit dem Salz im Essen – eine Prise zu viel, und alles ist ruiniert.

Ich denke, es ist an der Zeit, Ihnen mehr Informationen angedeihen zu lassen.

Sie haben bereits einen ungefähren Eindruck von der Welt bekommen, wie sie existiert. Wahrlich existiert. Ja, es gibt das Böse, und seine Erscheinungsformen sind schier unendlich. Und zu Ihrer Beruhigung: Mit dem Guten verhält es sich ebenso, auch wenn man das nicht glauben möchte.

Sonst wären die Horden der Dunkelheit längst die Herrscher über die Welt, und das hat weder mit Religion noch mit Glaube etwas zu tun. Die verschiedensten Glaubensrichtungen machten sich die Beobachtungen von Gut und Böse lediglich zunutze und integrierten sie in ihre jeweiligen Ansätze.

Sollte Ihnen das Illusionen rauben, wie es sich mit Dämonen und Bestien in der Dunkelheit verhält, so geschieht das einzig zu Ihrem Schutz.

Sie wissen nun Bescheid.

Apropos Bescheid: Sie erinnern sich an die erwähnte Fehde?

Zwischen meiner Familie und den Bugattis?

Dazu möchte ich Ihnen etwas von unserem Alltag erzählen, den mein Sohn, meine Tochter und ich hatten. Einst. Vor mehreren hundert Jahren. Ich nehme Sie mit auf eine Zeitreise. In ein Deutschland, das es so, wie es heute ist, noch nicht gab.

In eine Zeit, in der die Gerichte gänzlich anders arbeiteten.

Mit heutigen … nein, mit den zivilisierten Maßstäben der westlichen Welt wird Ihnen das mitunter grausam erscheinen. Unmenschlich. Menschenverachtend. Damals war es normal und an der Tagesordnung.

Kein Schuldspruch und keine Bestrafung geschahen ohne ein Geständnis. Das mag auf den ersten Blick gut klingen, doch es war alles andere als das. Dieses Eingestehen der Schuld am vorgeworfenen Vergehen musste unter allen Umständen gewonnen werden, um der sogenannten Gerechtigkeit Genüge zu tun.

Mein Sohn und ich sorgten sowohl für diese Geständnisse als auch für die anschließende Umsetzung der auferlegten Strafen. Nur meine Tochter Geneve hielt sich raus, so gut sie konnte.

Ihr weiches Herz. Der Engel der Kerker und Verliese. Ich war ein wenig enttäuscht. Doch ich dachte, dass es schlimmer mit ihr hätte kommen können.

Bis zu dem Tag, an dem …

Nein, ich beginne von vorn.

Reisen Sie mit mir an den Anfang des 17. Jahrhunderts, in eine deutsche Stadt, deren Namen ich Ihnen vorenthalten möchte. Zu Ihrem eigenen Schutz, weil Sie sonst wegen Unbehagens keinen Fuß mehr in die Nähe setzen würden.

Aber ich versichere Ihnen: Es trug sich so zu, wie ich es Ihnen berichte.

Ratsherr Valentin Stein stand in seiner offiziellen Robe vor der angeketteten Frau und sah mitleidslos auf die Angeklagte herab. Fackelschein und Lampen erhellten den Kellerraum, es roch nach Fäkalien und feuchtem Stroh. Der andauernde Regen drückte das Wasser in die Mauern, der Sandstein sog sich voll und machte den Aufenthalt noch unangenehmer. Verschiedene große und kleine Gegenstände waren mit groben Säcken verhüllt, sodass man nicht erkannte, was sich darunter befand.

»Sie legte bei ihrer Verhaftung durch die Wache kein Geständnis ab und widersetzte sich zudem. Das stimmt uns weniger freundlich und gesonnen, was das Urteil angeht.« Stein schnalzte mit der Zunge. »So ein stures, törichtes Ding.«

Geneve verharrte neben ihrer Mutter, die wie sie ein langes, dunkelrotes Kleid und eine Haube trug, und schwieg. Es war nicht ihre Aufgabe, die Fragen zu stellen.

Sie hatte einen Korb mit angerührten Wundsalben und schmerzlindernden Lösungen dabei, die sie gewiss benötigen würde, um die Wunden der Gefangenen zu behandeln. Denn ein Geständnis musste her, und sollte sich die Frau weiter weigern, würde es erzwungen werden. Ihre Mutter Catharina sowie ihr Bruder, der an diesem Tag anderweitige Aufgaben verrichtete, beherrschten die nötigen Handgriffe und bekamen Geständnisse. Stets.

»Was wird ihr vorgeworfen, Herr?«, fragte Catharina gleichgültig.

»Mehrere Nachbarn im Dorf bezichtigten sie des Diebstahls. Wir haben eine diebische Elster vor uns, die unschuldig tut. Und doch war ihr Nest voller Beute.«

»Lüge!«, rief die dunkelblonde Angeklagte. Das einfache Kleid war an einigen Stellen eingerissen, man hatte sie bei der Ergreifung ruppig behandelt; Kratzer zeigten sich auf der Haut, und die Haare hingen wirr herab. »Nicht ein Mal griff ich nach etwas, das mir nicht zustand.«

»Hier steht’s.« Stein reichte Catharina einen Schrieb. »Der Rat hat keine Zeit für großes Aufhebens wegen einer Diebin. Und ich hab weiß Gott Wichtigeres zu tun. Übernimm du das, Cornelius. Bring uns das Geständnis, auf dass der Prozess rasch gemacht werden kann. Ich will das vor den Osterfeiertagen erledigt wissen. Tu, als wäre der Rat anwesend.« Stein öffnete die Tür und rief den Schreiber herein. »Karsten wird wie stets protokollieren.« Dann ging er hinaus, die Ledersohlen scharrten über den Steinboden.

Catharina nickte dem Schreiber zu, der sich auf eine Pritsche setzte, Tintenfass, Feder und Papier im vielfachen Lampenschein bereitmachte, um die entscheidenden Worte festzuhalten, die Erlösung bedeuten würden. Wie üblich scherte er sich nicht um die Henkerin. Wer den Tod brachte, galt als ausgestoßen, als unrein. Die schloss sämtliche Kinder und sogar Gegenstände, die von ihr benutzt wurden, mit ein.

Catharina betrachtete die Zeilen, die Stein ihr überlassen hatte. »Heißest du Agnes Schmitt, bist zweiundzwanzig Jahre, unverheiratet, und wohnst im Dorf Moorweiler?«

Geneve setzte sich auf einen Schemel und stellte den Korb vor die Füße, dann legte sie die Hände auf die Knie und betrachtete die Beschuldigte.

»Das bin ich«, erwiderte Agnes ruhiger als zuvor. »Aber ich stahl nichts.«

»Ratsherr Stein schrieb auf, dass die Anklagepunkte wie folgt lauten: Entwenden mehrerer Stricke. Entwenden zweier Milchkannen. Entwenden zweier guter Messer. Entwenden zweier Pfannen. Und nicht zuletzt: Entwenden zweier Kämme aus Bein und einer Brosche aus Silber«, verlas Catharina gleichmütig. »Alle benannten Gegenstände wurden von dem Dorfschulzen in deinem Hause gefunden.«

»Ich war’s nicht!« Das Aufbrausen kehrte zurück. »Sie schoben es mir unter, weil sie mich weghaben wollen aus ihrem schönen Dörfchen, da –«

»Darüber muss ich nicht urteilen. Ich bin hier, Agnes, um dein Geständnis zu hören.« Catharina legte das Papier neben den Schreiber. »Und du wirst gestehen.«

»Nein«, kam es trotzig über die Lippen der jungen Frau.

»Hast du gehört, Geneve?« Catharina wandte sich zu ihr. »Wie entschlossen sie klingt.«

»Ja, Mutter.«

»Möchtest du Agnes erklären, dass ihr Stolz und das Leugnen sie nicht retten werden? Jedes Nein, jedes Ich war es nicht