Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: HOLLITZER Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Die texanische Kunstgeschichte-Professorin, Musikwissenschafterin und Teilzeit-Detektivin Megan Crespi ist wieder in Europa, um über "die Mendelssohn" zu recherchieren: Fanny Mendelssohn Hensel, die geniale Komponistin, die zeitlebens im Schatten ihres jüngeren Bruders Felix Mendelssohn Bartholdy stand. Erst in Hamburg, dann in Berlin wird Crespi mit abstoßenden antisemitischen Demonstrationen und einer Gruppe von Neonazis konfrontiert, die offenkundig vor nichts zurückschreckt. Als sie Deutschland verlässt und sich auf die Spuren von Fanny Mendelssohns italienischer Reise begibt, wird es nicht besser: Auch im Sehnsuchtsland der Komponistin – in Rom, Neapel und sogar auf der lieblichen Insel Ponza – hat Crespi es mit rechter Gewalt zu tun. Was ist eigentlich los in Europa? Alessandra Comini verpackt in ihrem dritten Krimi aktuelle europäische Entwicklungen in einen spannenden Plot, der so mancher Leserin, so manchem Leser die Augen öffnen wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 424

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die texanische Kunstgeschichte-Professorin, Musikwissenschafterin und Teilzeit-Detektivin Megan Crespi ist wieder in Europa, um über „die Mendelssohn“ zu recherchieren: Fanny Mendelssohn Hensel, die geniale Komponistin, die zeitlebens im Schatten ihres jüngeren Bruders Felix Mendelssohn Bartholdy stand. Erst in Hamburg, dann in Berlin wird Crespi mit abstoßenden antisemitischen Demonstrationen und einer Gruppe von Neonazis konfrontiert, die offenkundig vor nichts zurückschreckt. Als sie Deutschland verlässt und sich auf die Spuren von Fanny Mendelssohns italienischer Reise begibt, wird es nicht besser: Auch im Sehnsuchtsland der Komponistin – in Rom, Neapel und sogar auf der lieblichen Insel Ponza – hat Crespi es mit rechter Gewalt zu tun. Was ist eigentlich los in Europa?Alessandra Comini verpackt in ihrem dritten Krimi aktuelle europäische Entwicklungen in einen spannenden Plot, der so mancher Leserin, so manchem Leser die Augen öffnen wird.

Alessandra Comini

DIE MENDELSSOHN-MORDE

Ein Megan-Crespi-Krimi

Aus dem amerikanischen Englisch von Pia Viktoria Pausch

Mit freundlicher Unterstützung

der MA 7 – Kulturabteilung der Stadt Wien

Alessandra Comini:

Die Mendelssohn-Morde

Ein Megan-Crespi-Krimi

Aus dem amerikanischen Englisch von Pia Viktoria Pausch

© Hollitzer Verlag, Wien 2025

Originalausgabe:

The Mendelssohn Malice

A Megan Crespi Mystery Series Novel

© Sunstone Press, Santa Fe 2023

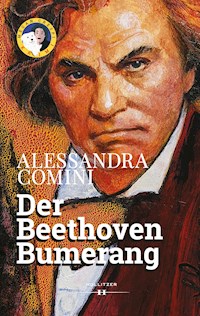

Umschlagabbildung: Nikola Stevanović unter Verwendung von Moritz Daniel Oppenheim:Porträt Fanny Mendelssohn Hensel© public domain, Wikipedia

Satz und Covergestaltung: Nikola Stevanović

Gedruckt und gebunden in der EU.

Alle Rechte vorbehalten.

Hollitzer Wissenschaftsverlag

Trautsongasse 6/6, A–1080 Wien

www.hollitzer.at

ISBN 978-3-99094-203-1 (print)

ISBN 978-3-99094-204-8 (epub)

Für meine „kleine Schwester“, die unbeugsame Adriana Comini, die sich unermüdlich um Tiere und Menschen kümmert

und

1

„Weil es so einfach nicht geht!“

„Aber …“

„Ich kann das Gemälde nur dann für Sie authentifizieren, wenn ich es persönlich gesehen habe. Mit Fotografien alleine geht das nicht, egal wie gut deren Qualität sein mag. Aber nächste Woche bin ich in Rom. Dann können Sie mich kontaktieren und mir das Porträt persönlich zeigen, wenn Sie wollen.“

Mit diesen Worten beendete Megan Crespi ihr Telefonat mit einem Herrn, der sie aus Rom auf ihrem privaten Handy erreicht hatte und sich mit einer gewissen Dringlichkeit als Nathan Bartholdy vorgestellt hatte. Die pensionierte Kunsthistorikerin, Musikwissenschaftlerin und Detektivin in Sachen Kunst war eine rüstige, quirlige Frau um die Achtzig, mit funkelnden braunen Augen und stets makellos brünett gefärbtem Haar. Sie packte gerade in ihrem Arbeitszimmer in dem großen, hellen Haus in Dallas, Texas, wo sie seit Jahrzehnten lebte, letzte Unterlagen in ihren Reisekoffer.

Der Anrufer hatte behauptet, ein unbekanntes Ölporträt der Enkelin von Moses Mendelssohn entdeckt zu haben, des berühmten Berliner Philosophen aus dem 18. Jahrhundert. Es sei ganz bestimmt Fanny Mendelssohn Bartholdy Hensel. Das klang zwar nicht uninteressant, doch Megan Crespi sollte bald am Fort Worth International Airport in ihren Flieger nach Europa steigen, und deshalb hatte sie das merkwürdige Gespräch so brüsk abgebrochen. Kannte der Fremde aus Rom sie in ihrer Eigenschaft als Aufklärerin von Kunst- und Musikverbrechen? Oder hatte er ihre jüngste wissenschaftliche Publikation gelesen?

Nach dem Erfolg ihres Buches Verehrung und Verachtung: Clara Schumann im Lauf der Jahrhunderte war Megan nun im Begriff, erneut nach Europa zu reisen, um zu recherchieren. Die Reise sollte sie von Dallas via London nach Hamburg führen. Ihr akademisches, manche würden sagen feministisches Ziel war es diesmal, das wissenschaftliche Scheinwerferlicht auf eine der eindrucksvollsten musikalischen Zeitgenossinnen von Clara Schumann zu richten: auf die Komponistin und Pianistin Fanny Mendelssohn, die um vier Jahre ältere Schwester des viel berühmteren Felix Mendelssohn.

Die Karrieren des musikalischen Geschwisterpaares waren bedauernswert kurz gewesen: Fanny starb 1847 im Alter von einundvierzig Jahren, Felix folgte ihr nur sechs Monate später mit siebenunddreißig Jahren; die Todesursache war bei beiden ein Schlaganfall.

Um ihren jeweiligen Platz in der Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts zu verdeutlichen, wurden sie von manchem Spötter als Felix F-Dur und Fanny F-Moll tituliert. Mit dem neuen, noch unbetitelten Buch über Fanny Mendelssohn wollte Megan beleuchten, was die jüngste Forschung angesichts der überraschend großen Spannweite von Fannys musikalischem Vermächtnis zu sagen hatte.

Megans Reisebegleiterin war diesmal ihre langjährige Freundin Mary Russell, die ihren Berufsweg erst kürzlich mit einem Doktortitel in Musikgeschichte gekrönt hatte. In ihrer vierzigjährigen Karriere als Gesangslehrerin, Korrepetitorin und Pianistin war Mary weltweit herumgekommen, von England, Irland, Lettland, Litauen, Deutschland, Schweiz und Italien bis Kanada, Japan und China. Aber die längste Zeit, ganze einunddreißig Jahre lang, hatte Mary als Gesangspädagogin in Paris gelebt, wo sie Opern- und Liedsänger aus aller Welt ausbildete.

Die Amerikanerinnen hatten vor allem drei Dinge gemeinsam: Beide waren im Bundesstaat Minnesota geboren, beide hatten das National Music Camp in Interlochen, Michigan, absolviert, und beide waren Weltreisende. Kosmopolitinnen, die nach vielen Jahren des Umherreisens ihren Lebensmittelpunkt in Dallas, Texas, gefunden hatten. Ausgerechnet Dallas – das konnte so mancher nicht begreifen. Megan erinnerte sich schmunzelnd daran, wie sie einmal bei der Eröffnung einer Ausstellung mit Werken des österreichischen Malers Egon Schiele, die sie für die Neue Galerie in New York kuratiert hatte, von einem Besucher nach ihrem eigentlichen Wohnort gefragt wurde. Auf ihre Antwort – „Dallas, Texas!“ – fragte der Mann spöttisch weiter: „Dallas? Warum?“ Megans unmittelbare, intuitive Antwort war unmissverständlich gewesen: „Warum nicht?“

Megan fand die texanische Großstadt mit ihren angenehmen Temperaturen, grünen Bezirken und freundlichen Gesichtern ganz wunderbar zum Leben. Der riesige, parkähnliche Campus der Universität wurde ihr bald zur zweiten Heimat. Als junge Frau hatte sie viele Jahre in Wohnungen in New York, Wien und San Francisco gelebt. Erst in Dallas fand sie ein richtiges Haus für sich allein, mit viel Platz für ihre Bücher, ihre Musikinstrumente, ihre Kunstsammlung und ihr Malteserhündchen Button.

Mary war eine Generation jünger als Megan und ebenfalls eine, wenn auch vormalige, liebevolle Hundebesitzerin. Sie hatte sich als Begleiterin und Chauffeurin für die geplanten Mietwagenfahrten in Deutschland und Italien angeboten. Mary war hübsch, ein unverwechselbarer Charakter mit fröhlichen blauen Augen und kastanienbraunem Haar, durchsetzt von weißen Strähnen, die sie nur noch attraktiver aussehen ließen.

Die beiden hatten ihre Reiseroute so angelegt, dass sie in der alten Hansestadt Hamburg begann, der Geburtsstadt von Fanny und Felix Mendelssohn ebenso wie von einem anderen Liebling der beiden, Johannes Brahms. Im Hamburger „Komponistenviertel“ gab es Museen zu Ehren der Mendelssohn-Geschwister und von Brahms, dazu noch das Gustav Mahler Museum, der zwar mehr für Wien und New York, doch auch für seine langjährige Hamburger Dirigententätigkeit bekannt war. Das Fanny und Felix Mendelssohn Museum war erst kürzlich von der Stadt Hamburg eröffnet worden und Megan, die Kunsthistorikerin mit musikwissenschaftlichem Schwerpunkt, wollte es unbedingt sehen.

Dann sollte die Reise auf den Spuren der Mendelssohns weiter nach Berlin führen, in die traditionell liberale deutsche Hauptstadt, weil anno dazumal, 1811 um genau zu sein, die Bankiersbrüder Joseph und Abraham Mendelssohn mit ihren Familien aus Hamburg dorthin übersiedelt waren.

Zwei bedeutende historische Fakten waren dafür verantwortlich. Erstens war im Zuge der Emanzipation der Juden ein gesellschaftlicher Aufstieg möglich geworden, denn ihnen wurde ein neuer Status zuerkannt: Sie waren nun deutscheJuden. Der Philosoph Moses Mendelssohn, Vater von Joseph und Abraham, war einer der ersten, der von diesem „Privileg“ profitierte und die neuen Reise- und Aufenthaltsrechte mit seiner großen Familie nutzte. Zweitens hatten die Mendelssohns mit ihrer Hamburger Bank bei der Durchbrechung von Napoleons Kontinentalsperre geholfen, und deshalb war die Familie unmittelbar von Repressalien der französischen Besatzer bedroht, sodass sie laut Legende sogar nachts in Verkleidung fliehen mussten. In Berlin konnten sie das BankhausJ. & A. Mendelssohn erfolgreich wiedereröffnen und die Familie bewohnte bis zur gewaltsamen Vertreibung durch die Nationalsozialisten im Jahr 1938 die Mendelssohn-Villa in der Jägerstraße 51.

Megans und Marys Aufenthalt in Berlin sollte außerdem mit der Eröffnung einer ungewöhnlichen Foto-Ausstellung zusammenfallen. Es handelte sich um zeithistorische Fotografien von Marys britischem Lebensgefährten, dem Fotografen Richard Sire – einfach Sire genannt. Auch Sire hatte seinen Wohnsitz in Dallas, doch derzeit war er, wie so oft, auf Reisen. Er war groß, schlank, internationaler Investmentbanker im Ruhestand, hatte kurzes, welliges, weißes Haar und faszinierend braun-grüne Augen. Nun widmete er sich seinem lebenslangen Hobby, der Fotografie, war immer noch ein aktiver Weltreisender und liebte das Geigenspiel. In seiner Berliner Ausstellung wollte er Bilder von der Schönheit Afghanistans zeigen, die er Anfang der 1990er-Jahre aufgenommen hatte, in Gegenüberstellung zu aktuellen Aufnahmen, die er kurz nach dem Rückzug der amerikanischen Truppen gemacht hatte.

In Berlin wollten Megan und Mary auch die Uraufführung eines zeitgenössischen Requiems besuchen, das von Megans langjährigem Freund und Kollegen Richard Sargon komponiert worden war. Dann wollten sie zu dritt auf den Spuren von Fanny Mendelssohns italienischer Reise nach Rom fliegen, um die besonderen Orte zu finden, wo Fanny mit ihrem Mann, dem Hofmaler Wilhelm Hensel, die wohl glücklichste Zeit ihres Lebens verbracht hatte. Ein Jahr lang, von August 1839 bis September 1840, hatten sie in Italien gelebt, sechs wundervolle Monate davon in Rom.

In der italienischen Hauptstadt würde Megan, selbst halb italienischer, halb schottisch-irischer Abstammung, auch ihre jüngere Schwester Tina treffen, die dort als engagierte Tierschützerin an einer internationalen PETA-Konferenz teilnahm; sie setzte sich auch in Dallas überzeugend und unermüdlich für die Rechte der Tiere ein und war mehrere produktive Amtszeiten lang die Vorsitzende der örtlichen PETA-Organisation gewesen. In Rom wollte Tina, die sich auch für Kunst interessierte und selbst künstlerisch tätig war, außerdem einen zweiwöchigen Kurs über Glaskunst und Fiber-Art belegen.

Die beiden Schwestern waren in ihren Interessen ganz unterschiedlich – Megan die akademische Kunstliebhaberin, Tina die Kreative, Megan die stolze Besitzerin eines Malteserhündchens, Tina die erprobte Tierrechtlerin –, und dennoch waren sie einander beste Freundinnen und reisten häufig gemeinsam. Und sie teilten vor allem ihre große Hundeliebe. Megans steter Begleiter in Dallas war ein entzückender Malteser namens Button, der auf Befehle in drei Sprachen horchte – Englisch genauso wie Italienisch und Deutsch. Und gerade lernte er erste Worte auf Französisch. Um Tinas Aufmerksamkeit buhlten vier japanische Chins, die, wenn sie einmal nicht in der Stadt war, mit Begeisterung bei Tinas freundlichem Nachbar Bill Frait Unterschlupf fanden, der selbst zwei Chins besaß. Jetzt, da beide Schwestern verreist waren, hatte sich auch der kleine Button zu Bills Urlaubshunden gesellt. Und dank Ring Security Europe konnten die beiden reisenden Schwestern ihre Hunde via Online-Kamera beobachten und begrüßen, wann immer es die Zeit erlaubte.

Doch jetzt stand erst einmal Hamburg auf dem Programm. Megan und Mary würden montags in der Früh ankommen, und gleich für denselben Nachmittag war ein Besuch bei Salomon Mendelssohn geplant, einem direkten Nachfahren von Fannys und Felix’ Schwester Rebecka. Der siebenundneunzigjährige Salomon Mendelssohn war einer der wenigen Überlebenden von Dachau. Was für Themen würden sie wohl besprechen, fragte sich Megan, sie war gespannt auf die Begegnung mit diesem außergewöhnlichen Menschen.

2

Es war das Tagesthema in New York – zumindest alle Bekannten von Jared Oppenheim sprachen nur darüber, nämlich seine fabelhafte Idee, mitten im Big Apple einen Mendelssohn-Komplex zu errichten. Es sollte ein Archiv für Fanny und Felix Mendelssohn werden, mit Hunderten von bisher unveröffentlichten Familienbriefen, Porträtzeichnungen und Musikautografen, die alle aus der Sammlung des verstorbenen Herschel Hirschstein aus Riverdale, New York, stammten. Der Junggeselle Hirschstein hatte die außergewöhnliche Sammlung von Mendelssohniana seinem geschätzten „Ziehsohn“, dem Gesangspädagogen Jared Oppenheim, vermacht. Herschel und Jared hatten viel darüber diskutiert, wie das Gebäude für diesen musikalischen Nachlass auch als Aufführungsort für musikalische Darbietungen dienen könnte, so wie das bei Fanny Mendelssohns Berliner Salon im 19. Jahrhundert der Fall gewesen war. Eine großartige Kombination wäre das. Dieser Aspekt der Präsentation bisher unbekannter Musik von Fanny und Felix durch zeitgenössische Künstler lag Jared besonders am Herzen.

Jared, um die Vierzig, groß und schlank, mit sinnlichen braunen Augen und einem gepflegten, dunklen Bart, war als besonders stimmgewaltiger Bassist, talentierter Pianist und innovativer Komponist von Kammeropern aufs Engste mit der Welt der Musik verbunden. Um die Beschaffung von Mitteln anzuregen, gab Jared selbst ein Beispiel, das von vielen Medienkanälen beachtet wurde: Er spendete den aufsehenerregenden Betrag von 100.000 Dollar. Als Sohn eines New Yorker Immobilienmagnaten stellte das für ihn kein Problem dar. Er war zwar reich und talentiert, hatte aber seine wahre Berufung im Leben noch nicht gefunden – die Errichtung des Mendelssohn-Komplexes sollte ihm ein Lebensziel geben. Seine eigene finanzielle Spende wurde sofort genutzt, um dafür einen geeigneten Standort in einem der New Yorker Hochhäuser an der West 56th Street nahe des Lincoln-Centers zu sichern. Dies inspirierte andere, und es flossen bald Geldbeträge in ähnlicher Höhe, sodass der Mendelssohn-Komplex innerhalb eines Monats mit einem Vorstand ausgestattet und eröffnet werden konnte.

Doch es kam anders, als er es sich vorgestellt hatte. Man stelle sich Jared Oppenheims fassungsloses Erstaunen vor, als der eben konstituierte Vorstand statt ihm eine pensionierte Professorin für Musikwissenschaft vom Hunter College, Monica Sallinger, zur Direktorin ernannte. Um von dieser Enttäuschung Distanz zu gewinnen und wieder zur Ruhe zu kommen, beschloss er, New York für eine Weile zu verlassen und das neue Fanny und Felix Mendelssohn Museum in Deutschland zu besuchen. Er war noch nie in Hamburg gewesen, und so würde es für ihn doppelt interessant sein, denn er hatte bereits herausgefunden, dass es im Hamburger Komponistenviertel auch weitere für ihn interessante Museen gab.

Jareds Transatlantikflug verließ die USA einen Tag nach dem von Megan und Mary.

3

Ein ausstehender Haftbefehl schwebte wie ein Damoklesschwert über Michael Bormanns Kopf, dennoch plante der viel beschäftigte Hamburger Neonazi bereits neue Taten. Der große, blonde, um die fünfzig Jahre alte charismatische Redner würde seine Gruppe von Anhängern auffordern, sich nicht an der Kundgebung zu beteiligen, die anlässlich der morgigen Aufführung des schwarzen Ballett Noir im innovativen Hamburger Kampnagel-Theater geplant war. Nein, sie würden eine neue wirkungsvollere Zielscheibe für ihre Hassbotschaften benötigen, und er hatte dafür etwas ganz Neues im Sinn.

Bormann – seinen Nachnamen teilte er mit Hitlers Privatsekretär Martin Bormann – war ein eingefleischter Rechtsradikaler und Antisemit, seit vielen Jahren mied er die physische Nähe zu allem „Jüdischen“. So hatte er auch von Anfang an einen großen Bogen um das neue Museum für zwei jüdische Komponisten gemacht, das vor kurzem von der seiner Meinung nach völlig fehlgeleiteten Stadtverwaltung den Hamburger Bürgern aufs Auge gedrückt worden war. Es befand sich in der Peterstraße 29 im sogenannten Komponistenviertel in der Altstadt und trug den Namen Fanny und Felix Mendelssohn Museum.

Alles Abschaum, dachte Bormann. Ja, die werbefreudige Museumsdirektorin Rachael Skylar – Rachael! – würde sich noch wundern, denn schon bald würde sie sich mit einer schockierenden und gänzlich unerwünschten Publicity auseinandersetzen müssen. In Anlehnung an die Ukraine-Propaganda des russischen Präsidenten Wladimir Putin würden Bormann und seine Neonazi-Anhänger eine Demonstration vor dem Museumsgebäude veranstalten. Sie würden Transparente mit der Aufschrift „Unterstützt die Neonazi-Direktorin Rachael Skylar!“ vor sich hertragen. Als Jüdin war Skylar natürlich kein Neonazi, aber das Fernsehen und ganz besonders die sozialen Medien würden jede noch so widersinnige Anschuldigung aufgreifen, und es würde Chaos herrschen. Es würde zu einer öffentlichen Diskussion über das Für und Wider des Neonazismus führen. Keine schlechte Folge für seine Gruppierung. Erstaunlich, dass ihm das nicht schon früher eingefallen war.

Er würde den Termin auf den kommenden Mittwochvormittag festlegen.

4

Direktorin Rachael Sklyar hatte sofort gewusst, dass sie für diesen Posten wie geschaffen war. Sie war eine begabte Pianistin, eine ausgezeichnete Blattspielerin und eine angesehene Musikwissenschaftlerin. Schon als junges Mädchen war sie von den Geschwistern Mendelssohn und ihren Werken fasziniert gewesen. Die Schönheit und Energie von Felix Mendelssohns Ouvertüre EinSommernachtstraum – komponiert im zarten Alter von siebzehneinhalb Jahren – erregte schon ihre Bewunderung und Liebe, als sie selbst im gleichen Alter gewesen war, und diese Begeisterung hatte sie zu dessen Schauspielmusik für das gleichnamige Shakespeare-Stück geführt. Und dabei hatte sie dank Mendelssohns Instrumentierung die Ophikleide kennengelernt, ein konisches Blechblasinstrument mit Klappen, ähnlich einer Tuba, genau das Richtige für komische Klangeffekte. Sie bewunderte das „Eselsgeschrei“ in der Partitur, das von der Ophikleide intoniert wurde. Tatsächlich hatte sie nun bei der Gestaltung ihres Museums schelmisch veranlasst, dass eine Ophikleide über der neuen Ausstellungsvitrine mit dem größten Schatz des Museums aufgehängt wurde: Es handelte sich dabei um die kürzlich entdeckte Originalhandschrift eben dieser Ouvertüre. Der zwanzigjährige Felix Mendelssohn hatte die Notenblätter, nachdem er das Stück in London dirigiert hatte, einem Komponistenkollegen anvertraut, der sie nach den Feierlichkeiten anlässlich des Konzerts versehentlich in einer Pferdekutsche vergaß. Unverzagt schrieb Felix Mendelssohn die verloren gegangene Partitur aus dem Gedächtnis neu. Dieses herausragende Mendelssohn-Objekt in ihrem Museum zu haben, war ein großer Triumph für Skylar. Ein Schatz, der die Bestände der neuen Mendelssohn-Sammlung in Amerika, des Mendelssohn-Komplex in New York City, bei weitem in den Schatten stellen sollte.

Übermorgen, Mittwoch, würde ein interessanter Tag für Skylar werden. Zwei amerikanische Musikhistorikerinnen aus Dallas hatten sich für elf Uhr vormittags angekündigt, um mit ihr über die Bestände ihres Museums zu sprechen und alles zu besichtigen. Die Kunde von der Originalpartitur von Felix’ Sommernachtstraum-Ouvertüre war bis nach Texas gedrungen. Und ein weiterer amerikanischer Experte aus New York City, der mit dem Mendelssohn-Komplex in Verbindung stand, hatte sich für zwei Uhr desselben Nachmittags angekündigt.

5

Megan und Mary hatten auf dem Nachtflug von Dallas nach London gut geschlafen, und nun stiegen sie in Heathrow frisch und munter um in den Kurzstreckenflieger nach Hamburg. Sie unterhielten sich, wie so oft, über die Komponistinnen Fanny Mendelssohn Bartholdy Hensel und über Clara Wieck Schumann, die das Thema von Megans letztem Buch gewesen war.

„Natürlich habe ich meinen Sängern und Sängerinnen ein paar Lieder von Clara empfohlen – das wunderschöne Lied ‚Am Strande‘ zum Beispiel –, aber ich habe noch nie ein Lied von Fanny zur Aufführung gebracht. Seltsam, nicht wahr?“, fragte Mary.

„Eigentlich gar nicht seltsam. Weder Fannys Vater noch ihr Bruder Felix ermutigten sie zur Veröffentlichung. Sie teilten die Ansicht des 19. Jahrhunderts, dass der Platz einer Frau im Haus sei. Du kennst natürlich die peinliche Geschichte von Felix, als er privat für Königin Victoria und Prinz Albert im Buckingham Palace spielte?“

„Oh ja, ich erinnere mich!“, rief Mary. „Königin Victoria bat ihn, ihr Lieblingslied zu spielen – sein ‚Italien‘ – doch er musste mit Bedauern zugeben, dass es eigentlich nicht von ihm, sondern von seiner Schwester Fanny komponiert worden war. Er hatte dieses und ein paar andere ihrer Lieder zusammen mit seinen eigenen veröffentlicht, damit sie wenigstens gesungen würden.“

„Netter Zug, aber doppelzüngig“, murmelte Megan.

„Sag mal, wie viele von Fannys unveröffentlichten Stücken waren denn in dem neuen Schatz an unbekannten Werken enthalten, der kürzlich dem Mendelssohn-Komplex in New York geschenkt wurde?“

„Nun, eine Quelle, der ich vertraue, sagt sie komponierte … Moment, ich habe es auf meinem iPhone … okay, hier ist es: genau 466 Musikstücke!“

„Das ist eine beeindruckende Zahl, egal ob es sich um einen Komponisten oder eine Komponistin handelt, würde ich sagen.“

Megan nickte und fuhr fort.

„Diese Zahl umfasst 250 Lieder und 125 Klavierwerke. Außerdem hat sie auch Kammermusik komponiert, darunter ihr häufig aufgeführtes Trio in d-Moll für Klavier, Violine und Cello. Ich habe es mir mehrmals auf YouTube angehört, es ist wirklich beeindruckend. Stell dir nur mal vor, wie aufregend diese Sonntagskonzerte in ihrem Berliner Salon gewesen sein müssen!“

„Ach, da wäre ich zu gern dabei gewesen. Fanny Mendelssohn spielen zu sehen und zu hören!“, seufzte Mary und rollte begeistert die Augen. „Vielleicht wird mal ein Film über sie gedreht, dann könnten wir es uns richtig vorstellen.“

„Welche Schauspielerin sollte deiner Meinung nach Fanny spielen?“

„Hm“, überlegte Mary. „Sie war eine kleine, zarte Frau, also kann es keine allzu großgewachsene sein. Ich würde die junge Judi Dench nehmen.“

„Könnte passen. Aber fällt dir auch eine Schauspielerin mit jüdischen Wurzeln ein?“

„Nicht auf Anhieb. An wen denkst du denn, Megan?“

„Wie wäre es mit der jungen Barbra Streisand?“

„Ja genau!“, rief Mary aus. „Das wäre perfekt gewesen. Und hätte sie nicht gerne eine solche Rolle gespielt?“

„Setz es nicht in die Vergangenheitsform. Die Streisand lebt und gedeiht mit all ihren politischen und philanthropischen Anliegen.“

„Stimmt. Sehr positiv. Aber lass uns bei Fanny bleiben. Du hast mir von ihren 466 Kompositionen erzählt.“

„Richtig. Neben den bereits erwähnten Gattungen komponierte sie auch eine Orchester-Ouvertüre – ihr einziges bekanntes Orchesterwerk –, dazu noch Konzertarien und drei geistliche A-Kapella-Kantaten.“

„Sie hat sogar Kantaten geschrieben?“

„Allerdings. Die berühmteste von ihnen war die Musik für die Opfer der Choleraepidemie, die Berlin und andere Teile Deutschlands und Europas im Jahr 1831 ereilte.“

„Du meine Güte! Eine Pandemie. Wie sich die Geschichte doch wiederholt! Wie hat sie diese Kantate denn genannt?“

„Ursprünglich nannte sie es Oratorium auf Worte aus der Bibel, aber die Musik wurde bekannt als Cholera-Kantate.“

„Das würde auch in unsere heutige Zeit passen!“

„Ja, es ist alles erschreckend aktuell. Genau das hoffe ich mit meinem Buch über Fanny zu zeigen, dass ihre Musik immer noch lebendig, immer noch aktuell, immer noch würdig für die Nachwelt ist. Denn im Rückblick auf das 19. Jahrhundert war sie wohl die bedeutendste Komponistin in ganz Europa.“

„Ich beginne zu verstehen, warum. Hast du schon einen Titel für das Buch?“

„Noch nicht. Hast du eine Idee?“

„Die Mendelssohn vielleicht?“

Bevor Megan antworten konnte, ertönte eine Männerstimme aus den Lautsprechern: „Meine Damen und Herren, wir werden bald in Hamburg landen. Klappen Sie bitte Ihre Tabletts hoch und legen Sie Ihre Sicherheitsgurte an.“

Da die beiden Frauen nur mit Handgepäck reisten, gehörten sie zu den ersten, die nach dem Passieren der Zollkontrolle in ein Taxi stiegen. Megan hatte die Hotels reserviert, und ihre Anweisungen an die freundliche Fahrerin waren klar und präzise. Sie sprach gut Deutsch, das hatte sie in ihren jungen Jahren in Wien gelernt: „Bitte bringen Sie uns zum Hotel Scandic Hamburg Emporio in Neustadt am Dammtorwall 19.“

Mary lächelte erfreut.

„Neustadt? Oh, wie herrlich praktisch! Wir werden ganz in der Nähe des Fanny und Felix Mendelssohn Museums sein.“

„Ganz genau. Ich denke, es wird uns gefallen. Und für dich, liebe Freundin, gibt es dort auch einen Fitnessraum.“

„Perfekt! Wirst du auch trainieren?“

„Nein. Aber ich werde im Hotelpool schwimmen gehen. Meine Schwimmbrille und mein Badeanzug sind ganz unten in meiner Tasche.“

„Ich brauche keine Schwimmbrille, aber ich habe auch einen Badeanzug mit!“

„Perfekt. Das Hotel ist sehr modern und preist sich auch als besonders umweltfreundlich, was immer das heißen mag. Die Zimmer sind ruhig, haben riesige Panoramafenster, schöne Doppelbetten, hochwertige Holzmöbel, Tee- und Kaffeekocher und tolle Badezimmer. Zumindest sagen das die Bewertungen und Fotos.“

Kaum fünfundzwanzig Minuten später hatten sie eingecheckt, ihr Doppelzimmer im fünften Stock bezogen, ihre Taschen ausgepackt, geduscht und waren gerade dabei, das köstliche Hotel-Frühstück zu verzehren. Der einzige Wermutstropfen war, dass das Frühstück nicht im Zimmerpreis enthalten war. Aber das war egal. Es war jetzt zehn Uhr, und sie würden einen Uber bestellen, der sie zu der Einrichtung für betreutes Wohnen bringen sollte, wo der siebenundneunzigjährige Salomon Mendelssohn auf sie wartete.

6

Warum nicht gleich eine doppelte Demonstration veranstalten, dachte Michael Bormann und klopfte sich innerlich selbst auf die Schulter. Das wäre genial. Immerhin befanden sich beide Orte im selben Teil der Hamburger Altstadt, dem Komponistenviertel. Sein primäres Ziel war das Fanny und Felix Mendelssohn Museum und dessen jüdische Direktorin, diese impertinente Person namens Rachael Skylar. Aber ein ebenso anstößiges Museum befand sich gleich in der Nähe, quasi ums Eck: das Gustav Mahler Museum. Und dieser Jude stammte nicht einmal aus Hamburg! Genau genommen war er nicht einmal Deutscher gewesen. Er war Österreicher. Mahler selbst pflegte zu sagen, dass er dreifach heimatlos war: „Als Böhme unter den Österreichern, als Österreicher unter den Deutschen und als Jude in der ganzen Welt.“ Dagegen hatte Bormann nichts einzuwenden.

Zu allem Überfluss waren im Komponistenviertel auch noch vor bestimmten Wohnhäusern auf dem Bürgersteig Stolpersteine aus Messing wie kleine Gedenktafeln eingelassen, mit den eingravierten Namen der jüdischen Bewohner, die im Zuge des Holocaust deportiert und ermordet worden waren. Werden sie es nie sein lassen, fragte sich Bormann wütend, alles eine maßlose Übertreibung, eine Verdrehung von Fakten ohnegleichen.

Er hatte eine weitere interessante Tatsache festgestellt: Während das Brahms Museum bereits 1971 eröffnet worden war, gab es die Museen, die den Geschwistern Mendelssohn und dem Komponisten Mahler gewidmet waren, erst seit 2018. Das war doch nun wirklich ein erschreckender Indikator für das Anwachsen der Juden-Sympathie in seinem verehrten deutschnationalen Hamburg: ein Phänomen, das er immer gerne in seinen Brandreden auf antisemitischen Demonstrationen artikulierte. Das würde er auch morgen bei den Kundgebungen vor dem Mahler Museum und dem Mendelssohn Museum wieder ansprechen.

Es war einfach nicht zu begreifen: Wozu ein Museum für zwei jüdische Komponisten aus längst vergangenen Zeiten, wenn die meisten Leute heutzutage nicht einmal wussten, wer sie waren? Und vor allem diese Schwester. Eine Komponistin? Jetzt aber mal halblang. Höchste Zeit, auf die Bremse zu treten und das Schweigen zu beenden, er wollte diesen feministischen Quatsch nicht unwidersprochen lassen! Selbst seiner eigenen Frau musste er sagen, sie solle endlich ihr Studium aufgeben, um sich ausreichend ihren Pflichten als Mutter ihrer Zwillinge Adolf und Eva, als Hausfrau und natürlich Ehefrau zu widmen!

Aber jetzt gab es noch eine Menge zu tun, denn die Mittwoch-Kundgebungen brauchten strategische und taktische Vorbereitung. Seine Gefolgsleute waren bereits dabei, die über fünfhundert Mitglieder zählende Organisation zusammenzutrommeln. Auch ihr Berliner Pendant, die dortige NN-Gruppe mit weitaus mehr Anhängern, hatte sich bereit erklärt, ihre besten Leute zur Hamburger Kundgebung zu entsenden. Bormann musste die Texte für die Sprechchöre aktualisieren und vor allem seine eigene Rede formulieren. Das Ziel seiner Botschaften war es, die Hamburger Judenfreunde, besonders die in der Kulturverwaltung, neuerlich öffentlich zu blamieren.

Die erste Demo würde vormittags um zehn Uhr vor dem Mahler Museum beginnen. Eine Stunde später, bei voraussichtlich stark wachsendem Medieninteresse, würde ein Stoßtrupp zum Mendelssohn Museum ziehen und danach weiter zum nahe gelegenen Hamburg Museum, denn auch dort versuchte man die Bevölkerung mit einer scheinheiligen Dauerausstellung über die Geschichte der Hamburger Juden zu indoktrinieren.

Am Mittwoch würden sie durch die Berichterstattung massenhaft kostenlose Werbung für ihre Anliegen erhalten, und vielleicht würden die Hamburger Bürger endlich kapieren, wie schädlich diese bekloppte neue Judenliebe war, die von der Stadt mit immer neuen Lippenbekenntnissen verkündet wurde.

Bormanns Gesicht verzog sich zu einem hämischen Grinsen. Ihm war gerade eine geniale Idee für die Plakate eingefallen. Das würde die Schaulustigen beeindrucken, erst recht Medien und Fernsehen.

7

Salomon Mendelssohns Hamburger Residenz für betreutes Wohnen, die ZweiteJugend, lag im grünen Stadtteil Blankenese im Westen der Stadt mit Blick auf die breit dahintreibende Elbe. Gewundene Backsteinpfade durchzogen das Grün des steilen Hügels, der sich vom Flussufer aus erhob. Es war ein bewölkter Vormittag, doch eine bunte Blütenpracht leuchtete aus allen Gärten der Elbchaussee, des Villenviertels, das Megan und Mary in ihrem Uber auf dem Weg zur ZweitenJugend durchquerten.

„Was für ein wunderschöner Ort für eine Seniorenresidenz“, kommentierte Megan und schaute sich um. Mary nickte zustimmend.

Während der Fahrt hatte Mary erneut versucht, ihren reisefreudigen Lebensgefährten Sire, der nun bereits in Berlin eingetroffen sein musste, auf seinem Handy zu erreichen. Doch wieder hatte er nicht abgehoben, nicht einmal die Sprachbox war eingeschaltet.

„Ich frage mich, ob etwas mit seinem Telefon nicht stimmt“, murmelte Mary.

„Gewiss nimmt die Organisation seiner Foto-Ausstellung seine ganze Zeit in Anspruch“, gab Megan zu bedenken.

„Ja, aber normalerweise läuft immer seine Sprachbox. Ich kann nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Merkwürdig.“

Schließlich hielt ihr Fahrer auf einem wacholdergesäumten Parkplatz vor einem modernen, zweistöckigen Gebäude. Minuten später betraten sie die Lobby der ZweitenJugend, und noch bevor sie die Rezeption erreichten, rief eine Männerstimme nach ihnen.

„Professor Megan Crespi?“

Megan drehte sich um und sah einen schlanken, älteren Herrn mit langem weißem Haar und wallendem Bart, der mehr wie siebzig als wie neunzig wirkte, ihnen gegenüber lässig an einen Rollator gelehnt.

„Ja, die bin ich. Und Sie sind wohl Herr Mendelssohn!“

„Der bin ich. Wie schön Sie kennenzulernen. Und Ihre Freundin ist …?“

„Das ist meine liebe Kollegin Doktor Mary Russell. Sie ist Gesangspädagogin und Korrepetitorin, als Pianistin hat sie mit Liederabenden die ganze Welt bereist.“

„Na so etwas! Genau das habe ich in meinen mittleren Jahren auch gemacht! Ich habe in den späten 1960ern bis in die frühen 1990er an der Hamburger Staatsoper gearbeitet. Damals haben wir als erstes Haus unsere Opern fürs Farbfernsehen übertragen.“

„Meine Güte! Was war denn die erste Oper, die Sie in Farbe übertragen haben?“, fragte Mary freudig überrascht.

„Natürlich Le Nozze di Figaro, was könnte es anderes sein. Mozart ist meine große Liebe.“

„Das war uns ja gar nicht bewusst, Herr Mendelssohn“, erwiderte Megan mit einem Lächeln, dann fuhr sie fort. „Aber wie können wir sicher sein, dass Sie Salomon Mendelssohn sind? Wir sollen hier einen siebenundneunzigjährigen Mann treffen, nicht einen, der seinem Aussehen nach erst um die siebzig ist.“

„Ha! Danke für das Kompliment. Das ist nur das glückliche Ergebnis von guten Genen und jahrzehntelanger täglicher Bewegung bis heute. Hier in Blankenese gibt es wunderbare Spazierwege. Deshalb habe ich mich vor etwa zwanzig Jahren hier niedergelassen, anstatt den ‚Ruhestand‘ in der Hamburger Innenstadt mit all ihrem Trubel zu verbringen. Und nun bin ich der älteste Bewohner dieses Seniorenheims.“ Salomons Stimme senkte sich und nahm einen bitteren Ton an.

„Leider kann ich nicht mehr umherwandern, ja kaum noch laufen!“

Mary und Megan nickten respektvoll und drückten ihre Bewunderung dafür aus, wie gut er mit seinem Handicap umging.

„Nein, nein. Ich danke für die freundlichen Worte, aber es gibt keinen Grund, mir zu gratulieren. Ich bin geistig und seelisch vollkommen bereit, zu gehen. Es ist nur mein ständig schmerzender Körper, der sich hartnäckig an das Leben auf diesem Planeten klammert.“

Beide wussten nicht so recht, was sie darauf erwidern sollten. „Und was halten Sie von dem neuen Fanny und Felix Mendelssohn Museum?“, erkundigte sich Mary schließlich. „Deshalb sind wir gekommen. Megan hat ein viel beachtetes Buch über Clara Schumann geschrieben und nun recherchiert sie für ihre nächste Publikation, es soll um Fanny gehen.“

„Aha! Sollen wir uns zum Reden draußen auf die Terrasse setzen?“

Herr Mendelssohn erhob sich etwas mühevoll aus seiner lehnenden Haltung und bewegte sich mithilfe des Rollators mühsam zu einer Glasschiebetür gegenüber dem Eingang. Mary ging vor, um die Tür zu einem wunderschön gepflegten Innenhof aufzuschieben, der von prachtvoll blühenden Rosen, Lilien, Margeriten und Chrysanthemen gesäumt war.

„Setzen wir uns an diesen Tisch“, schlug ihr fragiler Gastgeber vor. „Von hier aus hat man den besten Blick auf den Hügel. Ich bin früher gern den steilen Pfad hinaufgestiegen, den Sie dort oben sehen.“

Die folgende Stunde sprachen sie angeregt über die umfangreiche Mendelssohn-Dynastie aus vier Jahrhunderten, angefangen mit Fannys berühmtem Großvater Moses Mendelssohn, der 1786 im Alter von sechsundfünfzig Jahren gestorben war. Ihre Unterhaltung drehte sich um die verschiedenen Zweige der Familie, die sich durch Auswanderung über mehrere Länder erstreckten, einschließlich eines Cousins dritten Grades, Nathan, dessen Ururgroßmutter Fanny selbst gewesen war. Nathans opernbegeisterte Großeltern wanderten nach Rom aus und schlossen sich der dortigen jüdischen Gemeinde an, die damals etwa 15.000 Mitglieder umfasste – eine Zahl, die sich im 21. Jahrhundert verdoppelte.

Das faszinierende, wenn auch anspruchsvolle Gespräch kam auf den Familiengründer Moses Mendelssohn zurück, der als Wegbereiter der jüdischen Aufklärung versucht hatte, das Judentum mit der Idee der Integration in die moderne säkulare Gesellschaft zu vereinbaren, was ihm persönlich auch gelang. Mit seinen kühnen Vorstellungen stellte er die traditionellen Autoritäten infrage und setzte sich für einen rationalen Wandel ein.

Salomon gab Megan und Mary auch einige weniger bekannte Hintergrundinformationen. Er erzählte von den Wurzeln seines berühmten Vorfahren Moses als mittelloses Kind im jüdischen Ghetto von Dessau, von seinen autodidaktisch erlernten Sprachkenntnissen, darunter Hochdeutsch, die ihm halfen, sich außerhalb der Welt des Jiddischen und Hebräischen zu orientieren und ihn dazu veranlassten, sich selbst als „ersten deutschenJuden“ zu bezeichnen. Salomon beschrieb Moses’ Übersiedlung in das liberale Berlin König Friedrichs II. und den wachsenden Kreis von Kontakten, die ihm halfen, der Armut zu entkommen und zum intellektuell gleichgestellten und engen Freund des berühmten Dramatikers und Schriftstellers der Ästhetik und Philosophie, Gotthold Ephraim Lessing, zu werden. Und schließlich kam Salomon auf einen ganz persönlichen Aspekt des großen Philosophen zu sprechen.

„Moses wurde mit einer leichten Form von familiärer Dysautonomie diagnostiziert, einer Erbkrankheit, die fast nur bei aschkenasischen Juden vorkommt. Sie äußert sich häufig durch eine ungleiche Schulterhöhe und eine ausgeprägte Krümmung der Wirbelsäule, was zu der Bezeichnung ‚Rundrücken‘ führt.“ Weder Megan noch Mary wussten von diesem Leiden im Zusammenhang mit den Mendelssohns. Sie waren auch nicht auf das vorbereitet, was Salomon als nächstes sagte.

„Und einige Nachkommen von Moses wiesen diese Krankheit leider auch auf, darunter auch das Familienmitglied Ihres Interesses, nämlich Fanny.“ Megan war verblüfft.

„Was? Das habe ich noch nie gehört. Sind Sie sicher?“

„Natürlich bin ich mir sicher. Es gibt ja auch eine subtile Anspielung auf das Vorhandensein dieser Disposition in der vierjährigen Fanny. Ihre Mutter schrieb in einem Brief an eine Wiener Cousine anlässlich der Geburt ihres Sohnes Felix, dass der neugeborene Sohn wohl „hübscher“ werden würde. Daraus lässt sich schließen, dass Fanny „weniger hübsch“ war, und damit konnte nur die Krümmung ihrer Wirbelsäule gemeint sein. Fanny war zwar mit zunehmendem Alter keineswegs deformiert, aber doch unweigerlich davon betroffen. Die eine Schulter war merklich höher als die andere.“

„Aber was ist mit den vielen Bleistiftporträts von Fanny, die ihr Ehemann, der Künstler Wilhelm Hensel von ihr gemacht hat?“, fragte Megan immer noch fassungslos. „Auf keinem der Porträts sieht man eine Verkrümmung der Wirbelsäule oder ungleiche Schultern.“

„Man sieht Fanny auch nie von der Seite, oder? Hensel bewunderte sie, er schmeichelte ihr. Seine Skizzen sind immer von vorne gemacht. Und die zierliche Fanny hatte schon früh eine Sitzhaltung entwickelt, bei der sie die Arme vor sich verschränkte, wodurch ihre Schultern fast auf dieselbe Höhe kamen und die Rundung ihres Rückens minimiert wurde. Sie haben die formalen Porträtzeichnungen von ihr gesehen. Sie stammen zumeist von Hensel, der sie als sehr junges Mädchen und dann in verschiedenen Stadien ihrer glücklichen Ehe zeichnete. Er wollte sicher nicht die Aufmerksamkeit auf ihre unebenen Schultern lenken.“

„Gewiss. Es ist ermutigend zu erfahren, dass er sie als Künstlerin und Komponistin unterstützte. Und sie war auch nicht mit einer großen Kinderschar belastet, wie es bei Robert Schumanns Frau Clara der Fall war“, schaltete sich Mary in das Gespräch ein.

Megan fügte hinzu. „Beide waren glücklich mit ihrem einzigen Sohn Sebastian, der seinen Vornamen zu Ehren von Fannys Lieblingskomponisten Johann Sebastian Bach erhielt. Fanny hatte noch zwei Fehlgeburten, Sebastian blieb ihr einziges Kind. Er wurde später, wie Sie ja bestimmt wissen, zu einem unschätzbaren Biografen seiner Eltern.“

Der Mendelssohn-Nachfahre blickte seine beiden Besucherinnen ein paar Sekunden lang schweigend an.

„Damit Sie beide auch das wissen: Sie werden bestimmt irgendwann bei Ihrer Recherche auf die Reproduktion einer Zeichnung stoßen mit der zierlichen, etwas älteren Fanny von der Seite, während sie Klavier spielt, doch nur wenn man es weiß, kann man die leichte Rundung des Rückens erkennen. Diese Zeichnung stammt aus Rom 1845 – nur zwei Jahre vor ihrem bedauerlich frühen Tod – und wurde von einem Hensel-Schüler aus dem Gedächtnis gemacht, August Kaselowsky. Fünf Jahre zuvor hatte Kaselowsky während des Romaufenthalts der Familie ein Halbporträt von Fannys damals neunjährigem Sohn Sebastian gemalt.“

„Vielen Dank, Herr Mendelssohn. Ich werde diese Zeichnung und das Gemälde sicher ausfindig machen“, sagte Megan, die als Kunsthistorikerin stets auf der Pirsch nach Raritäten war, und notierte sich den Namen des Künstlers in ihrem I-Phone.

„Herr Mendelssohn“, bemerkte Mary, „wenn man bedenkt, dass die Kunst der Fotografie schon 1839, also acht Jahre vor Fannys Tod erfunden wurde, haben Sie sich da jemals gefragt, ob es vielleicht irgendwo Fotos von ihr und Felix gibt?“

„Das habe ich gründlich recherchiert, in der Hoffnung, etwas zu finden. Aber meines Wissens nach gibt es keine einzige Fotografie von Fanny oder Felix. Wirklich in Mode kam die Porträtfotografie erst in den späten 1840er und 1850er-Jahren. Deshalb gibt es zum Beispiel einige Fotos von Robert und Clara Schumann.“

„Und welche Porträts von Fanny gefallen Ihnen besonders?“, drängte Mary lächelnd. Salomons Antwort kam sofort.

„Ich mag die, die ihr schönes jüdisches Aussehen eher unterstreichen als verbergen: volles, schwarzes, lockiges Haar, schön geschwungene, dichte Augenbrauen, große dunkle Augen, eine dominante Nase und volle Lippen. Denn wissen Sie, 1989 kam hier in Deutschland eine Drei-Mark-Briefmarke zu ihren Ehren heraus und es war gut, dass ihr Name darauf stand, denn man hatte ihr ein typisch arisches Aussehen des 20. Jahrhunderts gegeben.“ Salomon lachte, und so taten es auch seine beiden Gäste.

„Und noch etwas, wenn wir schon von Briefmarken sprechen. Die Republik Liberia ist verrückt nach Briefmarken und sucht immer nach neuen kulturellen Persönlichkeiten, die sie ehren könnte. Deshalb wurden in Liberia nicht nur eine, sondern gleich zwei Briefmarken zu Ehren von Fanny herausgebracht. Die eine ist eine Abbildung zusammen mit Felix mit ihren Namen und Lebensdaten; die andere im Wert von fünfzig liberianischen Dollar zeigt nur Fanny allein und gibt das meiner Meinung nach beste Bild wieder, das je von ihr gemacht wurde.“

„Ach ja, wirklich? Das muss das Ölporträt von 1842 sein, gemalt von dem jüdischen Maler Moritz Daniel Oppenheim“, erklärte Megan und lächelte stolz.

„Genau!“ Salomon war erfreut über das Wissen seiner Besucherin. „Oppenheim war nur fünf Jahre älter als Fanny und sie haben sich prächtig verstanden. Später wurde er dann der offizielle Porträtmaler der Familie Rothschild.“

„Ich liebe dieses Porträt von ihr“, sagte Megan. „Für mich bringt es das Wesen von Fanny Mendelssohn zum Ausdruck: mutig, intelligent, kreativ, kenntnisreich und liebevoll, aber irgendwie auch mit einem Hauch von innerem Weltschmerz.“

„Das ist ja eine außergewöhnlich treffende Charakterisierung. Sie haben meine Gefühle zu Fannys Porträt genau auf den Punkt gebracht.“ Hocherfreut nahm Salomon Megans Hand in die seine. Dann dachte er einen Moment lang nach und stellte eine Frage. „Wie kommt es, dass Sie beide überhaupt von meiner familiären Beziehung wussten, und wie haben Sie mich in Hamburg gefunden?“ Megan antwortete: „Oh, es war Rachael Skylar, die Direktorin des Fanny und Felix Mendelssohn Museums. Sie hat mir freundlicherweise auf meinen Brief geantwortet, in dem ich schrieb, dass ich nach Hamburg reise und sie gerne treffen und ihr Museum sehen würde. Sie schrieb mir von Ihnen und Ihrer direkten Abstammung von Fannys Schwester Rebecka. Wie könnte ich mir diese einmalige Gelegenheit entgehen lassen, einen Cousin dritten Grades von Fanny, einen Nachfahren ihrer Schwester Rebecka kennenzulernen?“

„Ich verstehe. Und hat sie Ihnen auch erzählt, dass es noch einen anderen Mendelssohn gibt, der ebenfalls noch auf Erden weilt? Der über ihren Sohn Sebastian ein direkter Nachkomme von Fanny selbst ist?“

„Nein. Das hat sie mir noch nicht erzählt. Wir treffen uns aber am Mittwochvormittag mit ihr.“

„Nun, dann fragen Sie sie ruhig nach meinem Cousin dritten Grades, Nathan Bartholdy. Was Direktorin Skylar betrifft, so habe ich sie nicht persönlich kennengelernt, aber nach unseren vielen Telefongesprächen scheint sie ein sehr aufgeweckter Geist zu sein.“

„Sie beide kennen sich gar nicht persönlich?“, fragte Mary erstaunt.

„Nein. Sie war immer zu beschäftigt, um hierher zu kommen, und ich wollte es nicht riskieren, ihr Museum zu besuchen, ohne dass mir jemand hilft, die Hindernisse zu überwinden, die dieser verdammte Schraubstock, in dem ich stecke, mir stellt.“ Salomon schlug dramatisch mit den Fingerknöcheln seiner linken Hand auf seinen Rollstuhl, in den er sich mittlerweile gesetzt hatte.

„Aber Sie haben doch sicher Freunde, die Sie begleiten und Ihnen helfen könnten?“

„Nein. Nicht mehr. Sie sind alle tot.“ Megan war erschrocken über den düsteren Ton des Mannes.

„Aber diese Situation, die Tatsache, dass Sie weder im Museum Ihrer berühmten Verwandten waren, noch dessen Direktorin persönlich kennengelernt haben, lässt sich beheben. Betrachten Sie uns als Ihre Freunde und erlauben Sie uns, Sie mitzunehmen, wenn wir Skylar am Mittwochvormittag treffen. Bitte erlauben Sie uns, dass wir hier vorbeikommen und Sie abholen.“

„Das stellt sicher kein Problem dar“, fügte Mary beschwichtigend hinzu.

„Sind Sie sicher? In meinem Fall schon. Ich kann meinen Körper einfach nicht mehr bewegen. Nur unter größten Schmerzen. Und dann ist da noch mein fehlendes Gleichgewicht, die Angst zu fallen.“ Es herrschte ein kurzes Schweigen, dann sprach der alte Herr weiter.

„Aber wenn Sie mich zu zweit begleiten, vielleicht …“

„Nein, nicht vielleicht. Machen Sie sich bereit, wir werden Sie übermorgen, Mittwoch, um Punkt 9:30 Uhr vormittags abholen und in ein Auto packen.“ Megan ließ sich nicht abwimmeln. Sie meinte es gut. Nach einem weiteren Moment des Schweigens verwandelte sich Salomons düstere Miene in ein strahlendes Lächeln.

„Also gut. Einverstanden. Ich werde bereit sein. Und ich danke Ihnen, meine Damen, ich danke Ihnen! Sie haben mir Sonnenschein gebracht.“

8

Jared Oppenheims achtstündiger Direktflug von New York nach Hamburg brachte ihn an diesem frühen Dienstagmorgen wenige Minuten vor neun in die geschäftige deutsche Hafenmetropole. Er nahm ein Taxi in den westlichsten Stadtteil Altona am rechten Elbufer.

Jared hatte sich für Altona entschieden, weil sich dort ein wichtiges Zeugnis der Geschichte der Hamburger Juden befand: der zwei Hektar große jüdische Friedhof in der Altonaer Königstraße aus dem Jahre 1611. Es waren eigentlich zwei zusammenhängende Friedhöfe, die beide auf das 17. Jahrhundert zurückgingen. Der eine war der aschkenasische Teil mit etwa 6.500 Grabsteinen zu Ehren der Juden, deren Vorfahren aus Mittel- und Osteuropa stammten, und der andere war der sephardische Teil mit 1.600 ornamental verzierten und beschrifteten Grabsteinen der Nachkommen jener portugiesischen Juden, die gegen ihren Willen getauft und im späten 15. Jahrhundert zur Auswanderung gezwungen worden waren. Die sephardischen Grabsteine waren liegende Platten oder zeltförmige Steine; die aschkenasischen standen aufrecht. Die Vielfalt und Schönheit der Inschriften und Ornamente war beeindruckend, auch wenn viele der Grabsteine aufgrund von Vandalismus während des Nationalsozialismus nur in Fragmenten erhalten geblieben waren.

Jared war nicht besonders religiös, doch er fühlte sich auf unerklärliche Weise dazu verpflichtet, einige Stunden auf dem heiligen Boden zu verbringen. Doch zuerst würde er in seiner Altonaer Designerunterkunft im Boston Hotel Hamburg einchecken, das für seine riesigen Badezimmer bekannt war – etwas, das er auf Reisen immer sehr genoss. Dann würde es weitergehen zu den ergreifenden Lektionen, die ihn auf dem Jüdischen Friedhof in Altona erwarteten.

9

Rachael Skylar zerbrach sich seit Tagen über eine Sache den Kopf, die überhaupt nichts mit ihrer Funktion als Leiterin des Museums zu tun hatte. Sie musste einen Weg finden, ihrem fünfjährigen Sohn Davyd zu erklären, warum sein Vater – sein Táto Nazar – sie plötzlich verlassen hatte, um in sein zerstörtes Heimatland, die Ukraine, zurückzukehren. Nazar Skylars Eltern lebten noch immer in Kiew, und obwohl Rachael volles Verständnis für die Entscheidung ihres Mannes hatte, wusste sie nicht, wie sie diese ihrem verunsicherten kleinen Jungen verständlich machen sollte. Die Informationen über das, was in Tátos Land vor sich ging, würden Davyd nur erschrecken, um es zu verstehen, war er ohnehin noch viel zu jung. Sie würde Nazars Abwesenheit einfach damit erklären, dass er seine weit entfernten Eltern besuchen wollte.

Also spielte und sang sie Davyd ein kleines Lied vor. Der Text, den sie dazu erfand, lautete:

Wir vermissen Táto, wir vermissen Táto sehr.

Wo ist Táto? Wo ist Táto? Wir warten auf seine Heimkehr.

Táto ist bei seiner Mama, sie vermisste ihn sehr.

Táto ist bei seinem Táto, er vermisste ihn noch mehr.

Táto will bei uns und seinen Eltern sein

Bald kommen sie alle nach Hause und wir sind nicht mehr allein.

Die Worte schienen den kleinen Davyd zu trösten, und als Melodie hatte Rachael natürlich eines von Fanny Mendelssohns Liedern gewählt, einen temperamentvollen Marsch aus dem Jahr 1843 mit dem Titel „Wenn wir durch die Dörfer ziehen“, Opus 398.

10

Am Dienstag hatten Megan und Mary zwar keine Termine, aber dennoch viel vor, denn beide wollten während ihres Aufenthalts so viel wie möglich von Hamburgs zahlreichen Museen sehen. Die Auswahl war überwältigend, aber sie hatten sich bald auf drei Museen festgelegt: die Hamburger Kunsthalle, das Museum für Kunst und Gewerbe und das 2007 eröffnete Internationale Maritime Museum, das für beide ganz neu war. Alle drei Museen befanden sich in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs und waren von dort aus leicht mit dem Bus oder zu Fuß zu erreichen. Sie beschlossen, als erstes in das Maritime Museum zu gehen, solange ihre Energie noch unverbraucht war. Zuvor wollten sie sich aber noch in ihrem Hotel am köstlichen Frühstücksbuffet stärken.

Zur Öffnungszeit des Museums um zehn Uhr standen sie dank ihres vorbestellten Ubers bereits vor dem Lagerhaus B, einem alten zehnstöckigen roten Backsteingebäude in der Speicherstadt, dem größten historischen Lagerhausviertel der Welt. Eine Tafel am Eingang informierte darüber, dass das Bauwerk auf einem Pfahlfundament aus Eichenstämmen gebaut war.

„Sind wir sicher, dass wir da wirklich hineingehen wollen?“, flüsterte Mary nur halb im Scherz etwas beunruhigt.

Das gigantische Gebäude beherbergte die weltweit größte Privatsammlung maritimer Schätze aus 3.000 Jahren Seefahrtsgeschichte. Auf den zehn „Decks“ waren nicht nur 2.600 Schiffsmodelle – etwa ein aus 780.000 Legosteinen gebautes Modell der Queen Mary 2 –, über 5.000 Gemälde und Grafiken mit Meerespanoramen sowie 50.000 Schiffsbaupläne und eine Darstellung der Geschichte der Piraterie untergebracht; darüber hinaus gab es historische Uniformen, nautische Geräte und maritime Gegenstände sowie 1,5 Millionen Fotos und mehr als 2.000 Filme.

All dies wurde auf Tafeln und Informationsbildschirmen erklärt. Man konnte entweder an einer Führung teilnehmen oder auf eigene Faust umherwandern. Das Duo aus Dallas entschied sich für Letzteres und stieß bald auf das schaurigste Objekt des Museums: den Schädel des berüchtigten Piraten Klaus Störtebeker, der im 14. Jahrhundert in Hamburg enthauptet worden war.

Nach sorgfältigem Studium und Megans gewohnter fotografischer Dokumentation mit ihrem iPhone beendeten die beiden überwältigt ihren Rundgang. Fast dreieinhalb Stunden hatten sie in dem faszinierenden Gebäude verbracht. Was für ein großartiges Museum!

„Nun, jetzt haben wir uns ein Mittagessen verdient“, sagte Megan, „um Zeit zu sparen könnten wir in dem japanischen Café direkt im Museum für Kunst und Gewerbe essen.“ Sie wusste, dass dieses Museum wegen seiner bemerkenswerten Sammlung von Tasteninstrumenten als nächstes auf Marys Liste stand.

„Tolle Idee! Und plötzlich habe ich Riesenhunger“, antwortete Mary.

Sie nahmen einen Bus in Richtung Hamburger Hauptbahnhof und stiegen kurz danach vor dem großen, hellen, dreistöckigen Museumsgebäude am Steintorplatz aus. Das japanische Café war immer noch fast voll von Mittagsgästen, aber sie fanden einen ruhigen Tisch und bestellten beide das Gleiche: eine Bentobox mit Suppe und drei Speisen mit Reis. Mary, die als Opernsängerin schon mehrmals in Japan gewesen war, erklärte Megan, wie wichtig dort die „Fünfer-Regel“ war. Ausgewogenheit und Vielfalt wurden durch die Verwendung von fünf Farben erreicht: schwarz, weiß, rot, gelb und grün; fünf Geschmacksrichtungen: süß, scharf, salzig, sauer und bitter; und fünf Kochtechniken: roh, gedämpft, gekocht, gegrillt und gebraten. Megan lauschte und ihr schmeckte das Essen gleich fünfmal besser. Mary versuchte noch einmal erfolglos, ihren Freund Sire zu erreichen.

Und dann ging es weiter durch das Museum mit seinen etwa 500 000 Objekten aus 4.000 Jahren Menschheitsgeschichte, vorbei an einer wunderschönen Aneinanderreihung von Jugendstil- und Art-déco-Grafiken, vorbei an Töpferwaren aus aller Welt, an Modedesign-Entwürfen, hin zu Marys Ziel, der Sammlung von Tasteninstrumenten mit Cembalos, Spinetten, quadratischen Klavieren, Clavichords, einschließlich moderner Konzertflügel, von akustisch bis digital. Diese Ausstellung entsprach genau Marys Vorstellungen.

Als Nächstes und Letztes ging es mit einem anderen Bus zum Hauptbahnhof und von dort zur großen Kunsthalle am Glockengießerwall, einem der reichhaltigsten Museen Deutschlands, das architektonisch bereits zweimal erweitert worden war. Hier wussten sie genau, was sie sehen wollten, doch jede ging nach Absprache zunächst ihren eigenen Weg – Megan zur internationalen modernen Kunst, Mary zu Rembrandt und weiteren niederländischen Künstlern des 17. Jahrhunderts. Eine halbe Stunde später wollten sie sich vor einem speziellen Werk wiedertreffen, von dem Megan sicher war, dass es Mary ebenso gut gefallen würde wie ihr selbst: Caspar David Friedrichs WandererüberdemNebelmeer aus dem Jahr 1818 – für sie das faszinierendste Gemälde der deutschen Romantik.

„Warum habe ich das Gefühl, dass ich neben dem Mann dort oben auf der Klippe stehe und über den Nebel schaue?“, murmelte sie. Mary bezog sich auf die einzige Figur auf dem Gemälde – einen rothaarigen, schwarz gekleideten Mann mit einem schmalen Spazierstock, der auf einer zerklüfteten Klippe steht und über den Nebel blickt. Megan lächelte. Sie wusste, welches optische Mittel der große Künstler so wirkungsvoll eingesetzt hatte.

„Weil er mit dem Rücken zu uns steht. Wir sehen, was er sieht.“

„Ach ja! Natürlich. Jetzt verstehe ich. Der Betrachter wird zur Figur auf dem Gemälde.“

„Du hast es erfasst, Mary“, lächelte Megan ihre Musikerfreundin liebevoll an.

Nach diesem perfekten Trio von Museen stand als Nächstes die Rückkehr in ihr Hotel auf dem Programm, wo sie sich ein Nickerchen gönnen wollten. Obwohl Mary siebzehn Jahre jünger war als Megan, freute auch sie sich auf die Möglichkeit auszuruhen. Anschließend würde es umso mehr Spaß machen, sich ein Restaurant auszusuchen und bei einer Abendmahlzeit zu entspannen, während sie ihren ersten vollen Tag in Hamburg Revue passieren ließen.

Morgen würden sie Fanny und Felix Mendelssohn in dem ihnen gewidmeten neuen Museum begegnen.

11

Die Plakatentwürfe, Ablaufpläne und Schildersprüche für Michael Bormanns drei antisemitische Kundgebungen waren fertiggestellt und konnten gedruckt werden. Dem Aufruf zur Teilnahme an den Protesten am Mittwochvormittag waren so viele Mitglieder der Hamburger und Berliner Neonazi-Organisationen gefolgt, dass doppelt so viele Transparente wie sonst bestellt werden mussten. Bormann war besonders stolz darauf, Gustav Mahlers eigene Formulierung von der „dreifachen Heimatlosigkeit“ gegen ihn zu verwenden. Auf den Transparenten stand zu lesen: „Hamburg soll dem Wanderjuden Mahler keine Heimat geben!“ Das Bild des Komponisten, das Bormann als Illustration für den Text gewählt hatte, stammte aus einer bösartigen Karikatur des damaligen Operndirektors, die 1907 in einer der führenden Wiener Zeitungen erschienen war.

Im Zusammenhang mit dem „Doppeljuden-Museum“, wie Bormann das Fanny und Felix Mendelssohn Museum abwertend nannte, hatte er bei seinen Erkundungen über Moses Mendelssohn, den Stammvater und Gründer des riesigen Familienclans, ein außergewöhnliches „jüdisches“ Bild entdeckt, das er mit den Mendelssohn-Geschwistern in Verbindung bringen konnte, und zwar für sein Transparent vor dem Museum! Wenn Fanny und Felix eine solche Abstammung hatten, wie hatten sie so erfolgreich werden können?

Und wie genial war erst seine Idee für das Finale der dreifachen antisemitischen Demonstration vor dem nahe gelegenen Hamburger Geschichtsmuseum am Holstenwall! Das 1922 eröffnete Museum widmete sich der Darstellung der 1.200-jährigen Geschichte Hamburgs und hatte wohl um Besucher anzulocken und gute Presse zu bekommen, eine Dauerausstellung eingerichtet, die die jüdische Kultur in Hamburg dokumentierte. Bormann hielt das für eine schändliche Kriecherei vor dem Weltjudentum, doch es war nicht zu verhindern gewesen, sehr zu seiner Unzufriedenheit. Dagegen waren die antisemitischen Sprüche und Bilder auf seinen Transparenten geradezu atemberaubend.

Eines war sicher: An diesem Mittwoch würde die lokale und wahrscheinlich auch die gesamtdeutsche und vielleicht sogar die internationale Presse alle Hände voll zu tun haben.

12

Der Besuch des fast menschenleeren Jüdischen Friedhofs in Hamburg hatte Jared Oppenheim weit mehr erschüttert, als er erwartet hatte. Und zwar aus einem ganz anderen Grund als dem der Totenverehrung. Nach einem langsamen Rundgang über die benachbarten Friedhöfe – den sephardischen und den aschkenasischen – mit Stopps an verschiedenen faszinierenden Grabmälern wollte er das Gelände gerade verlassen, als er laute Stimmen hörte, ein Schreien und Lachen. Wie unpassend für einen Friedhof, dachte er und drehte sich um, um zu sehen, woher der Lärm kam.