16,99 €

Mehr erfahren.

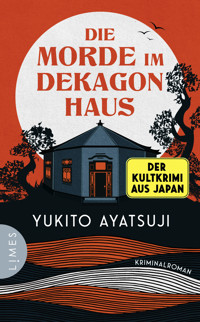

- Herausgeber: Limes Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die bizarren Häuser

- Sprache: Deutsch

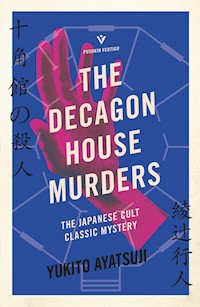

Ein zehnseitiges Haus, sieben Studenten und ein Mörder! Japans Antwort auf Agatha Christie.

Eine abgelegene Insel in Japan, auf der vor sechs Monaten ein mysteriöser Massenmord stattfand. Bizarre Gebäude, die das Werk eines seltsamen Architekten sind, der bei dem brutalen Massaker ums Leben kam. Es wird gemunkelt, dass sein Geist dort immer noch im Dunkeln umherwandert ... Gibt es einen besseren Ort für die Mitglieder des studentischen Detektivclubs, die solche Geschichten lieben? Doch das Rätsel, dem sie sich im Dekagon-Haus stellen, ist alles andere als gewöhnlich. Denn die Studenten haben dem verstorbenen Architekten etwas Kostbares entrissen. Nun sinnt jemand auf blutige Rache ...

Der Auftakt zur japanischen Kult-Bestsellerreihe, die weltweit millionenfach verkauft und in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 336

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Buch

Eine abgelegene Insel in Japan, auf der vor sechs Monaten ein mysteriöser Massenmord stattfand. Bizarre Gebäude, die das Werk eines seltsamen Architekten sind, der bei dem brutalen Massaker ums Leben kam. Es wird gemunkelt, dass sein Geist dort immer noch im Dunkeln umherwandert … Gibt es einen besseren Ort für die Mitglieder des studentischen Detektivclubs, die solche Geschichten lieben? Doch das Rätsel, dem sie sich im Dekagon-Haus stellen, ist alles andere als gewöhnlich. Denn die Studenten haben dem verstorbenen Architekten etwas Kostbares entrissen. Nun sinnt jemand auf blutige Rache …

Der Auftakt zur japanischen Kult-Bestsellerreihe, die weltweit millionenfach verkauft und in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde.

Autor

Yukito Ayatsuji, geboren 1960 in Kyoto, Japan, ist ein renommierter Autor und einer der führenden Vertreter des modernen japanischen Krimis. Er gehört der Bewegung der Shin-Honkaku-Mystery an, die klassische Krimis neu interpretiert und den Fokus auf komplexe Rätsel und überraschende Wendungen legt. Yukito Ayatsuji begann schon früh mit dem Schreiben von Kriminalgeschichten. Nach seinem Schulabschluss im Jahr 1979 nahm er ein Studium an der Pädagogischen Fakultät der Universität Kyoto auf und schloss sich dort der »Gesellschaft der Detektivforscher« an, einer Gruppe, die sich intensiv mit dem Genre der Kriminalliteratur beschäftigte. Noch während seines Studiums reichte Ayatsuji das Manuskript seines Romans »Die Morde im Dekagon-Haus« für den renommierten Edogawa-Rampo-Preis ein. Der Roman schaffte es auf die Longlist und machte Ayatsuji bereits vor Erscheinen bekannt. 1987 wurde der Krimi schließlich veröffentlicht und umgehend ein großer Erfolg. Er gilt bis heute als Meilenstein der modernen japanischen Kriminalliteratur und erreichte Platz 8 der Top 100 besten japanischen Spannungsromane aller Zeiten. Seitdem hat Yukito Ayatsuji über dreißig Romane veröffentlicht, dazu eine Vielzahl von Kurzgeschichten, Essays und weiteren literarischen Arbeiten.

Yukito Ayatsuji

Die Morde im Dekagon-Haus

Kriminalroman

Deutsch von Sabrina Wägerle

Die Originalausgabe erschien 1987 unter dem Titel »(Jukkakukan no Satsujin)« bei Kodansha Ltd., Tokyo.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright der Originalausgabe, Jukkakukan no Satsujin Shinsou Kaiteiban © 2007 Yukito Ayatsuji. All rights reserved.

First published in Japan in 1987 by Kodansha Ltd., Tokyo.

Publication rights for this German edition arranged through Kodansha Ltd., Tokyo.

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Angela Küpper

Covergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign

Covermotiv: © stock.adobe.com (diavolessa, sljubisa, michaelrayback)

Karte/Illustrationen: © Fuyumi Ono

BV · Herstellung: KH

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-641-33606-6V001

www.limes-verlag.de

Gewidmet in ehrenvollem Gedenken

all meinen Vorgängern

Prolog

Vor ihm lag das nächtliche Meer. Es herrschte Totenstille.

Das gleichmäßige Rauschen der Wellen tauchte aus der Dunkelheit auf, nur um wieder in ihr zu verschwinden. Er saß auf einem Wellenbrecher am Hafen, sein Atem hüllte ihn in eine weiße Kältewolke; er war allein und starrte in die undurchdringliche Finsternis.

Unzählige Monate schon hatten ihn seine Qualen angetrieben. Unzählige Wochen hatten sie ihn geplagt. Unzählige Tage waren seine Gedanken nur um das Eine gekreist.

Und nun war es so weit.

Die Vorbereitungen waren nahezu abgeschlossen.

Jetzt hieß es nur noch, auf sie zu warten; darauf zu warten, dass die Falle zuschnappte.

Er machte sich keine Illusionen: Seine Strategie war bei Weitem nicht perfekt. Das war auch nicht sein Ziel – im Gegenteil, er bevorzugte eine gewisse Flexibilität in seiner Planung. Die Exekution eines perfekten Verbrechens hielt keinen Reiz für ihn bereit.

Gott zu spielen, ist dem Menschen versagt, egal, wie sehr er danach strebt.

Zugegeben, die Versuchung war allzu leicht. Allein: Der Mensch ist fehlbar; nicht einmal dem Begabtesten kann ein solches Unterfangen gelingen.

Wer, außer Gott, kann schon die Zukunft vorhersagen? Die menschliche Psyche, menschliches Verhalten, der Zufall – unmöglich, dass ein einziger Mensch dies alles zu kontrollieren vermag.

Angenommen, die Welt wäre ein Schachbrett, angenommen, es wäre möglich, die Menschen auf diesem Schachbrett wie Spielfiguren hin und her zu schieben: Die Anzahl der möglichen Züge, die man vorausberechnen kann, ist begrenzt. Auch der raffinierteste Plan muss unweigerlich scheitern – man weiß nur nicht, wann. Die Welt ist ein Spielball des Zufalls, der jegliches Kalkül in Sekundenschnelle zunichtemacht. Und wir Menschen sind den Launen der Götter ausgeliefert …

Nach reichlicher Überlegung war er zu der Erkenntnis gelangt, die perfekte Strategie dürfe nicht so ausgefeilt sein, dass sie ihn de facto einschränkte.

Der perfekte Plan war anpassungsfähig und dynamisch.

Jegliche Form starrer Ausführung war zu vermeiden. Ein flexibler Rahmen war wichtig – und nicht der geplante Ablauf –; er würde es ihm erlauben, zwischendurch in das Geschehen einzugreifen.

Alles hing vom Zufall ab – wie auch von seinem Verstand und Reaktionsvermögen.

Ich weiß. Der Mensch kann nicht Gott spielen.

Doch auf gewisse Weise nahm er es sich heraus: Er setzte sich an die Stelle Gottes.

Sie erwartete ihre gerechte Strafe.

Unter dem Deckmantel der Rache würde er allen, ausnahmslos allen von ihnen, die gerechte Strafe zuteilwerden lassen.

Dieses sein Gericht stand jenseits des Gesetzes.

Man würde ihm, dem gescheiterten Gott, nicht verzeihen, dessen war er sich bewusst. Die Gesellschaft würde seine Taten Verbrechen nennen; wenn er aufflog, würde man ihn im Namen des Volkes vor ein Gericht stellen.

Doch es war zu spät. Unmöglich, dass er seine Affekte noch länger mit dem Verstand kontrollieren konnte. Affekte? Nein. Affekte waren nichts gegen das, was ihn antrieb.

Was ihn tief in seinem Innern zum Handeln drängte, war kein vorübergehender primitiver Erregungszustand.

Es war der Schrei seiner Seele, der einzige Grund, weshalb er noch am Leben war.

Das nächtliche Meer lag vor ihm. Es herrschte Totenstille.

Kein Licht, kein Stern durchdrang die Dunkelheit, kein vorüberziehendes Schiff. Er ging sein Vorhaben noch ein letztes Mal durch.

Die Vorbereitungen waren so gut wie abgeschlossen.

Schon bald würde seine schuldbeladene Beute in die Falle tappen.

Keiner von ihnen wusste, was ihnen drohte. Vollkommen ahnungslos würden sie in seinen Hinterhalt geraten, und dann würde seine Dekagon-Falle zuschnappen …

Was sie dort erwartete? Der sichere Tod. Das war die gerechte Strafe für das, was sie getan hatten.

Auf keinen Fall durfte es ein schneller Tod werden. Sie allesamt in die Luft zu jagen, wäre einfach und effektiv – doch das würde seinen Rachedurst nicht stillen.

Nein, er würde sich jeden von ihnen einzeln vornehmen, einen nach dem anderen. Präzise und sorgfältig, immer der Reihe nach, wie in einem Agatha-Christie-Roman. Er würde sie am eigenen Leib die Folterqualen spüren lassen, den Schmerz der Verzweiflung, die Todesangst.

Vielleicht war er wirklich verrückt geworden. Gut möglich.

Natürlich. Es gab keinen Zweifel. Was er im Begriff war, zu tun, konnte unmöglich einem gesunden Geist entspringen.

Er wandte sich dem düsteren Meer zu, das vor ihm lauerte, und neigte abwägend den Kopf.

Die Hand, die in seiner Manteltasche steckte, umschloss etwas Hartes. Er zog den Gegenstand aus der Tasche und betrachtete ihn.

Es war ein Fläschchen aus grünlichem Glas.

In diesem Fläschchen, sorgfältig verschlossen, befand sich sein Bekenntnis. Ein Brief, mehrere präzise gefaltete Seiten; sein Masterplan, den er bis ins kleinste Detail niedergeschrieben hatte. Der Brief hatte keinen Adressaten …

Ja, der Mensch kann unmöglich zu Gott werden.

Das letzte Urteil musste er den Mächten überlassen, die größer waren als sie alle.

Ihn kümmerte nicht, ob das Fläschchen irgendwo angespült wurde. Er wollte dem Meer, aus dem alles Leben gekommen war, diesem Meer das endgültige Urteil über sich überlassen.

Wind kam auf.

Die Kälte ließ ihn erschaudern, sie kroch ihm in den Nacken und packte ihn.

Er nahm das Fläschchen und schleuderte es hinaus in die Dunkelheit.

Kapitel 1

Tag 1: Auf der Insel

1

»Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen«, sagte Ellery, ein schlanker, hochgewachsener junger Mann mit hellem Teint und sympathischer Ausstrahlung.

»Für mich ist ein gelungener Krimi auch immer eine intellektuelle Herausforderung. Ein Duell in Romanformat, in dem der scharfsinnige Intellekt des Lesers gegen den des Ermittlers oder des Autors antritt. Nicht mehr und nicht weniger. Bitte verschont mich mit dem sogenannten sozialen Realismus, der im japanischen Krimi-Genre eine Zeit lang so hoch gepriesen wurde. Wir brauchen nicht noch ein Buch über eine Sekretärin, die ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden wird, und ein Ermittler mit abgelaufenen Schuhen findet schlussendlich heraus, dass der Täter ihr Vorgesetzter und obendrein heimlicher Liebhaber war. Man soll mich auch mit den schmutzigen Geschäften der Politik in Ruhe lassen, überhaupt mit allen Perversitäten, die unsere Gesellschaft heutzutage hervorbringt. Genug der Klischees, der alten Detektive, der herrschaftlichen Villen, verdächtigen Hausherren, der Blutlachen, der perfekten Verbrechen und der angeblich genialen Finten, das ist alles todlangweilig. Ein Krimi muss raffiniert konstruiert sein und mich intellektuell herausfordern.«

Das Meer erstreckte sich vor ihnen bis zum Horizont. Der Fischkutter roch beißend nach Öl, und sein stotternder Motor pflügte durch die friedlich rauschenden Wellen.

»Ellery, verschone uns mit deinen Predigten.«

Carr lehnte an der Reling des Schiffes und verzog das blasse Gesicht mit dem markanten Kinn zu einer Grimasse.

»Mir gefällt deine Ansicht zu dem Thema nicht. Du redest immer nur von intellektuellem Anspruch. Sicher, ein gelungener Krimi bedarf kniffliger Knobelaufgaben, aber ich kann dein Gerede über Intellektualität nicht mehr hören.«

»Das ist bedauerlich«, meinte Ellery.

»Es ist anmaßend. Nicht jeder Leser ist so bewandert wie du«, entgegnete Carr.

»Das mag sein«, sagte Ellery ungerührt und sah ihn an, »es ist ein Jammer. Wenn ich über den Unicampus laufe, stelle ich jedes Mal erneut fest, dass es an allen Ecken an Intellekt fehlt. Sogar in unserem Club gibt es ein, zwei Leute, denen das Denken Schwierigkeiten bereitet.«

»Willst du hier Streit anfangen?«, fragte Carr.

»Keineswegs«, Ellery zuckte mit den Schultern, »niemand sagt, dass du gemeint bist. Und mit Intellekt meine ich übrigens nur die Einstellung zum Krimigenre an sich, nicht, dass manche Menschen besser wären als andere. Es geht doch darum, ob man in der Lage ist, die Fragen und Rätsel, die der Krimi dem Leser aufgibt, mitzudenken und zu lösen.«

Carr sah nicht zufrieden aus. Er schnaubte und drehte sich weg.

Ellery lächelte leicht und wandte sich einem jungen Studenten von kleiner Statur mit knabenhaftem Gesicht und runder Brille zu.

»Übrigens, Leroux, es ist heutzutage äußerst schwierig, einen Krimi zu schreiben, ich meine einen Krimi in einer Welt mit eigenen Regeln und intellektuellen Herausforderungen. Die klassischen Grundlagen existieren dafür kaum noch.«

Der Junge, Leroux, seufzte und sah ihn fragend an. Ellery fuhr unbeirrt fort: »Auch das ist ein Klischee. Der aufrichtige Ermittler, der hart und fleißig arbeitet, effiziente Organisationen, neueste wissenschaftliche Ermittlungstechniken und Methoden … Die Polizei ist heutzutage viel zu gut aufgestellt, auch technisch. Wozu braucht man da noch die alten, berühmten Detektive mit ihren grauen Superhirnen? Sherlock Holmes würde heutzutage nichts als Spott ernten.«

»Jetzt übertreibst du aber«, erwiderte Leroux. »Der moderne Sherlock Holmes wäre genau so, wie wir ihn brauchen.«

»Ja«, antwortete Ellery, »Holmes würde heutzutage ziemlich sicher über das geballte Wissen neuester medizinischer Erkenntnisse und Forensik verfügen und mit komplizierten Fachbegriffen und Formeln um sich werfen, die weder der arme Watson noch die Leser verstehen.« Ellery steckte die Hände in seinen beigen Trenchcoat und fuhr fort: »›Das ist doch völlig klar, Watson, wie kannst du das nicht verstehen, Watson …‹« Er zuckte mit den Schultern. »Vielleicht übertreibe ich, aber mein Argument bleibt unverändert. Der technische Sieg des modernen Polizeiapparats kann dem Reiz der Detektive des goldenen Zeitalters, ihrem genialen Analysevermögen und Scharfsinn nicht das Wasser reichen. Wenn ein Krimiautor heutzutage einen Detektivroman schreiben will, muss er dieses Dilemma so schnell wie möglich lösen. Ein Beispiel dafür ist der Topos der ›einsamen, von der Zivilisation abgeschnittenen Villa in den Bergen‹.«

»Ach ja?« Leroux nickte mit übertrieben ernster Miene.

»Du meinst, der Topos der Bergvilla ist das moderne Momentum des Kriminalromans?«

Es war Ende März. Der Frühling nahte, doch noch war der Wind vom Meer her kühl und frisch. Die Stadt S-Machi lag im Süden Japans, auf der Halbinsel J-Zaki, an der Nordküste der Präfektur Ōita auf Kyūshū. Das Schiff war von dem kleinen, bescheidenen Hafen der Kleinstadt S-Machi an der Spitze der Halbinsel gestartet und ließ J-Zaki in seinem Kielwasser hinter sich. Ihr Reiseziel war rund fünf Kilometer entfernt: eine kleine Insel mitten im offenen Meer.

Das Wetter war perfekt – heiter und wolkenlos. Doch im Frühjahr überzogen gelbe Lössstaubstürme aus den Wüsten Chinas den Himmel und färbten ihn milchigweiß. Die Sonnenstrahlen drangen nur gebrochen durch diese dichte Schicht und ließen die Wellen wie silberne Schuppen glänzen. Die gelblichen Schleier des Festlandstaubes hingen am dunstigen Himmel.

Ein junger Mann, der bis eben schweigend geraucht hatte, mischte sich in die Unterhaltung ein.

»Ich sehe gar keine anderen Schiffe«, sagte Poe, der sich auf der anderen Seite des Fischerboots mit einem Arm auf die Reling stützte. Er war größer als die beiden anderen, sein langes Haar stand wild in alle Richtungen ab, und er trug einen dichten Bart.

»Die Strömungen hinter der Insel sind gefährlich, die meisten Boote meiden sie«, erklärte ihnen der ältere Fischer munter. »Die Fischgründe liegen weiter südlich, darum kommen hier fast nie Schiffe vorbei. Aber erlaubt mir die Bemerkung, ihr seid schon ein seltsames Grüppchen.«

»Finden Sie?«, fragte Poe.

»Na, allein schon eure Namen«, meinte der Fischer, »Luluu und Ellalii, solche Namen habe ich ja noch nie gehört. Heißt ihr alle so komisch?«

»Ja«, sagte Poe, »das sind unsere Decknamen.«

»Ist das ein Trend unter studierten Leuten?«, wollte der Fischer wissen.

»Nein, das nicht«, antwortete Poe.

»Seht ihr, ihr seid doch merkwürdig«, sagte der Fischer.

Mittschiffs vor Poe und dem Fischer saßen zwei junge Frauen auf Holzkisten, die als Stuhlersatz dienten. Zählte man den Sohn des Fischers, der das Steuer am Heck des Schiffes bediente, dazu, waren sie zu acht auf hoher See.

Die sechs Studenten besuchten die K-Universität von O-Stadt, Präfektur Ōita, und gehörten dem studentischen Krimiclub an. Ihre ungewöhnlichen Namen waren, wie Poe gesagt hatte, Spitznamen. Sie bezogen sich auf berühmte Autoren des westlichen Detektiv- und Kriminalgenres: Ellery war Ellery Queen, Carr leitete sich von John Dickson Carr ab, Leroux kam von Gaston Leroux, und Poe war natürlich Edgar Allan Poe. Die beiden jungen Fragen hießen Agatha nach Agatha Christie und Orczy nach der Baroness Emma Orczy, den beiden Krimiköniginnen.

»Schaut her«, rief der Fischer, »da vorne seht ihr das Anwesen von Tsunojima.« Seine Stimme war rau wie Sandpapier. Die sechs Studenten scharten sich um den Bug des Schiffes und versuchten, einen Blick auf die Insel zu erhaschen.

Die Insel war flach und klein und sah aus, als hätte man ein paar Zehn-Yen-Kupfermünzen aufeinandergestapelt. Die Felswände ragten senkrecht aus dem Meer empor und waren mit dunkelgrüner Vegetation bedeckt. An der Vorderseite ragten drei Felsen wie Hörner hervor, daher nannte man sie Tsunojima, Horninsel.

Die durchgehende Felsenküste fiel nach allen Seiten steil ab, nur eine kleine Bucht diente als Anlegestelle. Bis auf ein paar wenige erfahrene Angler hatte sich lange Zeit niemand auf die Insel gewagt. Vor fast zwanzig Jahren hatte sich eine stadtbekannte Persönlichkeit auf der Insel niedergelassen und dort die »Blaue Villa« erbaut, ein exzentrisch gestaltetes Anwesen. Seit einiger Zeit war die Insel jedoch unbewohnt.

»Da, ich sehe es, direkt über den Klippen«, rief Agatha vergnügt. Sie war aufgestanden, strich sich das lange, leicht gewellte, vom Wind zerzauste Haar aus dem Gesicht und kniff die Augen zusammen.

»Ganz recht«, der Fischer musste gegen den Wind anschreien, »das ist das Nebenhaus, das vom Feuer verschont wurde. Das Haupthaus hingegen ist völlig abgebrannt.«

»Das ist also das berüchtigte Dekagon-Haus?«, fragte Ellery den alten Mann. »Waren Sie schon einmal dort?«

»Ich war ein paar Mal in der Bucht, um dem Wind zu entkommen, aber nicht an Land. Schon gar nicht seit diesem Vorfall. Passt bloß gut auf.«

Agatha drehte sich um. »Aufpassen? Warum?«

»Auf dieser Insel soll es spuken«, raunte der alte Fischer.

Agatha und Ellery sahen sich kurz bedeutungsvoll an.

»Der Geist des ermordeten Nakamura-Soundso treibt dort sein Unwesen.« Der Fischer verzog sein faltiges, sonnengebräuntes Gesicht zu einer schaurigen Grimasse, wohl um sie zu erschrecken, und lachte dann. »So erzählt man es sich jedenfalls. Wenn man an Regentagen an Tsunojima vorbeifährt, kann man auf den Klippen eine weiße Gestalt sehen, die einen heranwinkt. Im verlassenen Nebenhaus brannte einmal Licht, und in der Nähe des abgebrannten Haupthauses soll ein schwebendes Licht gesichtet worden sein – die Seele der Verstorbenen. Ein Boot, das Tsunojima zum Angeln ansteuerte, wurde von dem Geist im Meer versenkt.«

»Nun hören Sie schon auf, Käpt’n«, sagte Ellery höflich, konnte sich jedoch ein Lachen nicht verkneifen. »Auch wenn Sie uns Angst einjagen wollen, stacheln Sie uns damit nur noch mehr an.«

Tatsächlich war die Einzige der sechs Studenten, die ein wenig ängstlich aussah, Orczy, die immer noch auf ihrer Holzkiste kauerte. Agatha hingegen schien nicht im Geringsten beeindruckt, im Gegenteil, sichtlich entzückt murmelte sie: »Großartig, wie großartig«, und wandte sich dem Heck des Schiffes zu.

»Ist diese Geschichte wirklich wahr?«, fragte sie den Sohn des Fischers vergnügt, einen noch recht kindlich wirkenden Jungen.

Sein Blick traf Agathas, bevor er wie geblendet wegsah.

»Alles bloß Seemannsgarn«, sagte er kurz angebunden. »Es gibt Gerüchte, aber ich habe nichts davon mit eigenen Augen gesehen.«

»Ach so?« Agatha klang zunächst unzufrieden, lächelte dann aber verschmitzt. »Dabei wäre ein Gespenst gar nicht so übel.«

»Jedenfalls hat sich hier dieser gewisse Mordfall ereignet.«

Es war der 26. März 1986, ein Mittwoch, kurz nach elf Uhr mittags.

2

An der Westküste der Insel lag die Bucht, um die sich ringsherum steile Klippen erhoben. Zur rechten Seite ragten die nackten Gesteinsfelsen in einer fast zwanzig Meter hohen Steilwand empor, die sich bis zur Südküste der Insel erstreckte. An der Ostseite erreichten die Klippen beinahe eine Höhe von fünfzig Metern. Hier war die Meeresströmung besonders stark.

Die Vorderseite der Felswände zur Bucht hin bildete einen Steilhang, man hätte es auch eine Kluft nennen können. Eine schmale Steintreppe führte im Zickzack an der hellbraunen Felswand entlang, die hier und da von grünem Gebüsch bewachsen war.

Der Kutter fuhr gemächlich in die Bucht ein. Sie war schmal, doch der Wellengang war hier weniger stark als auf dem offenen Meer. Das Meerwasser war hier ein ruhiges, dunkles Grün.

Auf der linken Seite der Bucht befand sich ein hölzerner Kai. Dahinter lag ein kleines, schmutziges und baufälliges Bootshaus.

»Meint ihr nicht, dass ein kurzer Blick reicht? Das Telefon funktioniert hier auch nicht.«

Der Fischer blickte auf die sechs Studenten, die nun auf dem gefährlich knarzenden Kai standen.

»Keine Sorge, Käpt’n«, sagte Ellery und klopfte Poe auf die Schulter, der auf seinem Knappsack saß und rauchte. »Wir haben einen angehenden Arzt dabei.«

Der bärtige Poe war Medizinstudent im vierten Jahr.

»So ist es«, stimmte Agatha ihm zu. »Nun sind wir schon hier, da wollen wir uns erst einmal alles ganz genau ansehen.«

»Was für ein keckes Fräulein ihr da bei euch habt«, sagte der Fischer, sein Lachen zeigte eine Reihe gesunder weißer Zähne, und er löste das festgebundene Schiffstau vom Pfosten des Anlegers.

»Dann hole ich euch nächsten Dienstag um zehn Uhr morgens wieder hier ab. Passt gut auf euch auf.«

»Vielen Dank. Das werden wir, besonders auf die Geister.«

*

Sie stiegen die lange, steile Treppe hinauf, und dann öffnete sich plötzlich der Horizont vor ihnen. In einiger Entfernung entdeckten sie ein Gebäude mit weiß gestrichenen Wänden und einem blauen Flachdach, das wie auf sie gewartet zu haben schien. Ein verwilderter Rasen bildete den Vorgarten.

Eine kleine Vortreppe an der Frontseite führte zu der blauen zweiflügeligen Tür des Hauses. Das schien der Eingang zu sein.

»Das ist also das Dekagon-Haus?« Ellery hatte als Erster gesprochen, noch etwas außer Atem von dem steilen Treppenaufstieg. »Wie ist dein Eindruck, Agatha?«

»Besser als erwartet.« Sie tupfte sich mit einem Taschentuch die leicht schweißfeuchte Stirn ab.

»Also, ich … uff …«, Leroux keuchte schwer, er hatte sein und Agathas Gepäck die Treppe hinaufgetragen und schnappte nach Luft. »Es ist nicht so gespenstisch, wie ich es mir vorgestellt habe.«

»Das ist schließlich kein Film«, sagte Ellery fast zeitgleich, er hatte sich von den Strapazen des Aufstiegs erholt. »Lasst uns hineingehen. Wo ist Van? Er wollte doch vor uns hier sein.«

In diesem Moment öffneten sich die blauen Fensterläden auf der linken Seite des Haupteingangs, und ein Kopf lugte heraus.

»Hallo, zusammen.« Es war Van, der Siebte im Bunde der Freunde, die nun gemeinsam eine Woche auf der Insel verbringen würden. Sein Name stammte natürlich vom Vater des Meisterdetektivs Philo Vance, S. S. Van Dine.

»Wartet, ich mache euch auf.« Seine Stimme klang etwas belegt, und er schloss die Fensterläden wieder. Kurz darauf trat er aus der Tür.

»Entschuldigt, ich wollte euch eigentlich entgegenkommen, aber seit gestern fühle ich mich nicht besonders gut. Ich hatte Fieber, daher habe ich mich etwas hingelegt und wollte auf das Motorengeräusch des Schiffes achten.«

Er war etwas früher als der Rest der Gruppe nach Tsunojima gefahren, um Vorbereitungen für ihren Aufenthalt zu treffen.

»Du bist krank? Ist alles in Ordnung?«, fragte Leroux und schob sich die rutschige Brille zurück auf die Nase.

»Ich hoffe es«, sagte Van, der plötzlich zitterte, und warf ihnen ein unsicheres Lächeln zu.

*

Angeführt von Van, betrat die Gruppe das Dekagon-Haus. Als sie durch die blaue Tür schritten, gelangten sie in ein geräumiges Foyer, dessen Größe sich bei näherem Hinsehen als optische Täuschung erwies, da der Grundriss des Raumes nicht wie üblich ein Rechteck bildete.

Die ihnen gegenüberliegende Innenwand wies ebenfalls eine zweiflügelige Tür auf, war jedoch nicht so breit wie die Außenwand, ihr Gegenstück. Mit anderen Worten, die Eingangshalle bildete eine trapezförmige Fläche, welche zum Innern des Gebäudes hin enger wurde.

Die Konstruktionsweise dieser seltsamen Halle spielte mit dem Orientierungssinn der Anwesenden; alle außer Van brauchten einen Moment, um sich zurechtzufinden. Als sie durch die zweite Flügeltür in den Saal traten, schienen sie jedoch alle zufrieden die architektonischen Dimensionen des Gebäudes erfasst zu haben. Die Innenhalle des Dekagon-Hauses, in der sie sich nun befanden, bildete mit ihren zehn gleichmäßig großen Wänden die Form eines Zehnecks.

Um die Architektur des Dekagon-Hauses zu verstehen, muss man sich bloß einen einfachen Grundriss vorstellen: Die Besonderheit des Gebäudes ist, wie der Name schon sagt, seine zehneckige Form des Grundrisses, welche die Außenseite des Gebäudes bildet. Zeichnet man nun in die Mitte dieses Grundrisses ein kleineres Zehneck und lässt von jedem Scheitelpunkt gerade Linien zur Außenwand hin verlaufen, erhält man zehn gleich aussehende Abschnitte. Das heißt, das Dekagon der Innenhalle ist von zehn gleichschenkeligen, trapezförmigen Räumen umgeben. Einer dieser trapezförmigen Räume war die Eingangshalle, in der die Gruppe eben noch gestanden hatte.

»Komisch, oder?« Van drehte sich zu den anderen um. »Die Küche befindet sich hinter der Flügeltür gegenüber der Eingangshalle, links davon sind der Waschraum, die Toilette und das Badezimmer. Die restlichen Zimmer sind für Gäste gedacht.«

»Ein zehneckiger Saal in einem zehneckigen Gebäude.« Ellery, der sich umgesehen hatte, trat an den großen Tisch in der Mitte der Innenhalle und klopfte kurz auf die weiß gestrichene Oberfläche. »Der ist auch zehneckig. Seltsam. Scheint, als wäre der ermordete Nakamura Seiji der Monomanie verfallen.«

»Sieht ganz danach aus«, sagte Leroux. »Ich habe gehört, in der abgebrannten Blauen Villa sei alles blau gewesen, vom Boden bis zur Decke und sogar dem Mobiliar.«

Vor fast zwanzig Jahren war eine bekannte Persönlichkeit auf die Insel gezogen und hatte die Blaue Villa errichten lassen: Nakamura Seiji. Es war selbsterklärend, dass dieser auch der Erbauer des etwas abgelegenen Dekagon-Hauses war.

»Mag sein«, sagte Agatha, »aber wie soll man bitte hier nicht die Orientierung verlieren?«

Die beiden sich gegenüberliegenden zweiflügeligen Türen der Eingangshalle und der Küche waren aus hellem unbehandeltem Holz mit jeweils einem eingefassten gemusterten Glaspaneel. Im geschlossenen Zustand waren sie nicht voneinander zu unterscheiden. Auch die acht Türen, die zu beiden Seiten der Flügeltüren an vier verwinkelten Wänden abgingen, waren aus demselben hellen Holz gefertigt und ebenso schwer auseinanderzuhalten. In der Innenhalle gab es keinerlei Gegenstände, die als Anhaltspunkte hätten dienen können. Agathas Sorge war daher berechtigt.

»Agatha hat recht. Ich bin heute Morgen ständig in die falschen Zimmer gelaufen.« Van lächelte gequält. Seine Lider waren etwas geschwollen, vermutlich vom Fieber.

»Es ist wohl das Beste, wenn wir Namensschilder an unseren Türen anbringen. Orczy, hast du dein Skizzenbuch dabei?«

Als Orczy ihren Namen hörte, hob sie verwirrt den Kopf. Sie war nicht besonders groß und trug ausschließlich dunkle Kleidung, als würde sie sich wegen ihrer etwas korpulenten Figur sorgen. Dieser Kleidungsstil ließ sie allerdings nicht sonderlich anziehend wirken. Im Gegensatz zu der anmutigen Agatha starrte sie stets verzagt auf den Boden. Sie besaß jedoch ein Talent für ihr Hobby, die Nihonga-Malerei.

»Ja, habe ich. Soll ich es holen?«

»Später«, sagte Van. »Lasst uns erst einmal die Zimmer verteilen. Sie sehen alle gleich aus, daher bitte keine Streitereien. Ich habe mich hier eingerichtet.« Er zeigte auf eine der Türen. »Es gibt auch Schlüssel, sie stecken im Schloss.«

»Gut«, sagte Ellery entschieden. »Und dann lasst uns nach einer kleinen Verschnaufpause die Insel erkunden.«

3

Schnell waren die Zimmer verteilt.

Von der Eingangshalle links abgehend, schliefen der Reihe nach Van, Orczy und Poe und auf der rechten Seite Ellery, Agatha, Carr und Leroux.

Als alle mit ihrem Gepäck in ihren Zimmern verschwunden waren, lehnte sich Van an die Tür seines Zimmers, zog eine Packung Zigaretten der Marke Seven Stars aus der Tasche seiner elfenbeinfarbenen Daunenweste und begann zu rauchen. Dann betrachtete er in aller Ruhe die dämmrige zehneckige Innenhalle.

Die Wände waren weiß verputzt. Der Boden war großflächig mit blauen Fliesen ausgelegt, sodass man auch mit Straßenschuhen ein und aus gehen konnte. In der schräg nach oben zulaufenden Decke befand sich ein zehneckiges Dachfenster. Das Tageslicht berührte die offenen Dachbalken und schien auf den zehneckigen weißen Tisch herab. Um ihn herum standen zehn Stühle aus hellem unbehandeltem Holz mit blauem Bezug. Abgesehen von einer einzelnen Glühbirne, die wie ein Pendel von den Dachbalken herunterbaumelte, gab es kein weiteres Mobiliar.

Der Strom war abgeschaltet, und die einzige Lichtquelle bot das Tageslicht, das durch das Dachfenster fiel. Daher lag der Raum auch tagsüber in einem seltsam bedrückenden Halbdunkel.

Ein wenig später kam Poe in verwaschener Jeans und einem hellblauen Hemd gemächlich aus seinem Zimmer spaziert.

Abb. 1 Grundriss Dekagon-Haus

»Oh, das ging ja schnell. Warte, ich mache Kaffee.« Noch mit der Zigarette in der Hand, wandte sich Van zur Küche. Er war Physikstudent im dritten Jahr und damit ein Jahr unter Poe, der im vierten Jahr Medizin studierte.

»Sorry. Es war sicher anstrengend, die Decken und das andere Gepäck hierher zu schleppen.«

»Nein, nein. Ich hatte Hilfe von einer Spedition.«

Agatha trat aus ihrem Zimmer und band sich das lange Haar zu einem Pferdeschwanz.

»Die Zimmer sind ganz nett, Van. Ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet. Wollt ihr einen Kaffee? Ich setze einen auf.«

Agatha ging vergnügt in die Küche. Doch als sie dort den Glasbehälter mit schwarzem Etikett sah, verzog sie das Gesicht.

»Oje, nur Instantkaffee?«, bemerkte sie und schüttelte sichtlich unzufrieden den Behälter.

»Bitte keine hohen Ansprüche«, sagte Van, »wir sind nicht in einem Luxushotel, sondern auf einer unbewohnten Insel.«

Agatha schürzte die rosigen Lippen.

»Und die Verpflegung?«

»Im Kühlschrank, aber der funktioniert nicht. Das Feuer hat den Stromanschluss zerstört, für unsere Zwecke sollte es jedoch reichen.«

»Verstehe. Aber fließend Wasser gibt es?«

»Ja, die Wasserwerke waren da und haben den Anschluss repariert. Ich habe auch Gasflaschen mitgebracht, wenn wir die anschließen, bekommen wir heißes Wasser und haben einen Herd zum Kochen. Mit etwas Aufwand können wir sogar duschen.«

Agatha überlegte kurz. »Sind die Töpfe und das Besteck von hier, oder hast du das auch alles mitgebracht?«

»Das war noch hier. Irgendwo gibt es auch drei Küchenmesser und Schneidebretter, die sind aber völlig verschimmelt.«

Schüchtern betrat Orczy die Küche.

»He, Orczy, hilf uns. Es ist gut, dass wir einiges an Geschirr haben, aber wir sollten am besten einmal alles ordentlich spülen.«

Agatha zuckte mit den Schultern und zog die schwarze Lederjacke aus. Dann drehte sie sich zu Poe, der hinter Orczy und Van in die Küche spähte.

»Wenn ihr nicht mithelfen wollt, dann geht bitte aus dem Weg.« Agatha stemmte eine Hand in die Hüfte und sah sie missbilligend an. »Ihr wolltet doch die Insel erkunden, oder? Kaffee gibt’s danach.«

Van lächelte säuerlich und verließ geschlagen mit Poe die Küche. Als sie schon in der Innenhalle waren, rief ihnen Agatha mit schmeichelnder Stimme hinterher: »Vergesst nicht, eure Namensschilder anzubringen. Ich will schließlich nicht aus Versehen bei einem von euch ins Zimmer reinstolpern, wenn ihr euch gerade umzieht.«

Inzwischen hatten sich auch Ellery und Leroux zu den anderen in die Innenhalle gesellt.

»Hat die Königin euch aus der Küche vertrieben?«

Ellery grinste verschmitzt, einen biegsamen Finger nachdenklich ans Kinn gelegt.

»Wir sollten die Insel auskundschaften, wie uns geheißen.«

»Ja, gerne. Wo steckt Carr? Ist er noch nicht da?«

Leroux warf einen Blick in Richtung der Eingangshalle. »Er ist alleine losgezogen.«

»Jetzt schon?«

»Er spielt doch gerne den einsamen Wolf«, sagte Ellery ironisch und lächelte.

*

Wenn man aus dem Dekagon-Haus heraustrat, sah man rechter Hand in Richtung Norden eine Reihe großer Kiefern. Die Baumreihe war durch eine Lücke unterbrochen, und die Äste der sich gegenüberstehenden dunklen Kiefern bildeten mit ihren oberen Ästen einen bogenförmigen Durchgang. Die vier Jungen gingen unter dem Bogen hindurch und liefen bis zu den Ruinen der niedergebrannten Blauen Villa.

An der Brandstätte angekommen, fanden sie lediglich einige Fundamentreste des Gebäudes vor, der Rest bestand aus verstreutem Schutt und Trümmern. Der weitläufige Vorgarten war verfallen, eine dicke Schicht dunkler Asche hatte sich darauf abgelagert. Die verdorrten Bäume auf dem Grundstück fielen einem sofort ins Auge, sie schienen von den Flammen völlig versengt worden zu sein.

»Hier ist ja gar nichts mehr übrig.« Ellery blickte sich in der trostlosen Landschaft um und seufzte. »Es ist alles abgebrannt.«

»He, Van, warst du schon hier?«

Van schüttelte den Kopf. »Mein Onkel hat mir zwar einiges erzählt, aber an der Ruine bin ich auch zum ersten Mal. Als ich heute Morgen ankam, war ich erst mal mit dem Gepäck beschäftigt, und als dann das Fieber losging, hatte ich keine Lust, die Insel alleine zu erkunden.«

Abb. 2 Übersichtskarte Tsunojima

»Hmm. Hier ist ja wirklich nichts außer Asche und Trümmern.«

Leroux grinste. »Bestimmt könntest du dir nichts Schöneres vorstellen, als hier eine Leiche zu finden, Ellery.«

»Na, das würde dich doch genauso freuen.«

In Richtung Westen schlängelte sich ein schmaler Pfad durch die Kiefern. Dahinter lagen die Steilklippen. Das Meer war tiefblau, und am Horizont konnte man schemenhaft die Umrisse der Halbinsel J-Zaki erkennen.

»Wir haben Glück, das Wetter ist gut.«

Ellery hatte sich dem Meer zugewandt und reckte sich. Leroux krempelte die Ärmel seines gelben Sweatshirts hoch und drehte sich ebenfalls zum Meer.

»Kaum zu glauben, oder, Ellery, dass sich genau hier vor einem halben Jahr eine solche Tragödie ereignet hat.«

»Tragödie, … das kann man wohl sagen. Der ungeklärte Vierfachmord der Blauen Villa von Tsunojima.«

»In einem Buch von einem Fünffach- oder Zehnfachmord zu lesen, ist eine Sache, aber so etwas in der Realität zu erleben und dann auch noch in unserer Nähe, das ist eine ganz andere Hausnummer. Als ich in den Nachrichten davon hörte, bin ich wirklich erschrocken.«

»Es war am 20. September vor Tagesanbruch, oder? Die Blaue Villa von Nakamura Seiji auf Tsunojima ging in Flammen auf und brannte vollständig ab. In den Überresten wurden insgesamt vier Leichen gefunden, Nakamura Seiji und seine Frau Kazue sowie das Dienstpersonal, ein Ehepaar.« Ellery erzählte bewusst nüchtern. »In den Körpern der Verstorbenen fand man Spuren von Schlafmittel, und es stellte sich heraus, dass sie auf unterschiedliche Weise den Tod gefunden hatten. Das Dienstpersonal wurde offenbar in der eigenen Wohnung gefesselt, und ihre Köpfe wurden mit einer Axt eingeschlagen. Die Leiche des Eigentümers Seiji wurde mit Kerosin übergossen und verbrannte vollständig. Seine Frau Kazue fand man im selben Raum, sie wurde wohl mit einem Seil oder Strick erdrosselt, bis sie erstickte. Außerdem hieß es, ihr sei die linke Hand mit einem Messer abgetrennt worden. Das Leichenteil konnte jedoch nirgends in den Trümmern gefunden werden. So ungefähr hat es sich abgespielt, oder, Leroux?«

»Hinzu kommt, dass der Gärtner spurlos verschwunden ist.«

»Genau. Er traf einige Tage zuvor für Gartenarbeiten auf der Insel ein, doch seit dem unheilvollen Tag hat man nichts mehr von ihm gehört.«

»Wirklich?«

»Dafür gibt es zwei plausible Hypothesen. Erstens, bei dem Mörder handelt sich es um den Gärtner, deswegen ist er abgetaucht. Oder zweitens, ein Unbekannter war im Spiel, der hier sein Unwesen trieb. Gut möglich, dass der Gärtner auf der Flucht vor dem Mörder von den Klippen stürzte und von der Strömung fortgerissen wurde …«

»Die Polizei scheint den Gärtner als Hauptverdächtigen in Betracht zu ziehen. Den aktuellen Ermittlungsstand kenne ich jedoch nicht. Ellery, was denkst du?«

»Nun.« Ellery strich sich das Haar zurück, das ihm der Küstenwind ins Gesicht wehte. »Bedauerlicherweise gibt es kaum Indizien. Alles, was wir wissen, stammt aus der Berichterstattung im Fernsehen und aus Zeitungsartikeln.«

»Das ist erstaunlich wenig.«

»Und wenn schon. Sofern wir unsere analytischen Fähigkeiten einsetzen, lösen wir das im Handumdrehen. Für ein Quod erat demonstrandum reicht die Faktenlage jedoch tatsächlich nicht aus. Die polizeilichen Ermittlungen waren in diesem Fall relativ nachlässig. Schaut euch den Zustand des Tatorts an. Hinzu kommt, dass man auch keine Überlebenden auf der Insel fand. Es liegt auf der Hand, den verschollenen Gärtner zum Täter zu erklären.«

»Das wäre möglich.«

»Du meinst, alles ist hier in der Asche verborgen?«

Ellery wandte sich wieder der Gruppe zu und betrat die Trümmer, die vom Anwesen übrig geblieben waren. Er bückte sich, hob ein Brett neben sich auf und schaute darunter.

»Was machst du?«, fragte Leroux.

»Wäre es nicht interessant, wenn hier irgendwo die verschwundene Hand von Nakamuras Frau wieder auftauchen würde?« Ellery klang völlig ernst. »Oder vielleicht finden wir sogar unter dem Fußboden des Dekagon-Hauses die Gebeine des Gärtners.«

Poe, der dem Gespräch bisher schweigend zugehört hatte, meldete sich zu Wort.

»Du bist schon ein merkwürdiger Typ, Ellery«, sagte er und rieb sich den Bart, »mit einem äußerst merkwürdigen Hobby.«

»Aber echt«, sagte Leroux. »Sollte morgen etwas passieren, befinden wir uns wirklich in Ellerys geliebter ›Bergvilla‹. Auch wenn es nicht deinem Vortrag vorhin auf dem Schiff entspricht, du würdest dich bestimmt freuen, wenn sich hier eine Reihe von Morden ereignete, ganz nach dem Motto: ›Und dann gab’s keines mehr.‹«

»Solche Typen müssen immer als Erste dran glauben«, sagte Poe, der normalerweise nicht viel redete, doch wenn, dann bissige Kommentare abzugeben pflegte. Ellery beobachtete, wie Leroux und Van sich ansahen und lautlos lachten.

»›Mordserie auf unbewohnter Insel‹, das klingt doch großartig«, sagte er dann ohne eine Spur von Angst. »Warum nicht? Ich wäre der größte Meisterdetektiv. Wie sieht’s aus? Gibt es hier jemanden, der es wagt, den großen Ellery Queen herauszufordern?«

4

»Wir haben wirklich das Nachsehen, meinst du nicht? Werden behandelt wie bessere Zimmermädchen«, murmelte Agatha, während sie flink das gespülte Geschirr in den Schrank räumte. Neben ihr blickte Orczy auf die geschäftigen blassen Finger ihrer Kameradin und hatte dabei selbst aufgehört, sich um den Abwasch zu kümmern.

»Wir sollten den Jungs die Arbeit in der Küche überlassen. Die werden sich wundern, wenn sie denken, dass sie davon befreit sind, nur weil wir da sind. Meinst du nicht?«

»Ja, du hast recht.«

»Wenn der vornehme Herr Ellery eine Schürze anziehen und die Suppenkelle schwingen müsste, wäre das ein Bild für die Götter. Wobei, vielleicht sähe er so sogar recht niedlich aus.« Agatha lachte vergnügt.

Orczy, die ihr einen verstohlenen Blick zuwarf, verschluckte ein Seufzen. Welch intelligente Gesichtszüge und diese wohlgeformte Nase. Geschwungene Augen mit hellviolettem Lidschatten. Langes, gepflegtes welliges Haar.

Agatha war stets fröhlich und selbstbewusst. Sie konnte zwar etwas burschikos sein, doch sie wusste ihre Weiblichkeit durchaus zu nutzen. Sie schien es sogar zu genießen, aufgrund ihrer Schönheit im Mittelpunkt männlicher Aufmerksamkeit zu stehen.

Ich dagegen …

Eine kleine Stupsnase. Rote Wangen voller Sommersprossen, wie ein Kind. Ihre Augen waren groß, wollten jedoch nicht so recht zum Rest ihres Körpers passen; sie wirkten stets, als würde sie unruhig umherstarren. Selbst wenn sie es mit Make-up versuchte, war es kein Geheimnis, dass ihr Schminke nicht so gut stand wie Agatha. Sie war so verzagt und immerzu in Sorge. Es ging ihr selbst auf die Nerven. Zugleich konnte sie so stumpf und unsensibel sein …

Das passierte ihr immer, wenn sie zu siebt zusammenkamen. Dass sie und Agatha die einzigen Mädchen in der Gruppe waren, ließ sie jedes Mal aufs Neue niedergeschlagen zurück.

Wäre ich doch bloß nicht hergekommen.

Das dachte sie dann immer.

Ursprünglich hatte sie gar nicht mit auf die Insel fahren wollen. Sie war der Meinung, sie würden diesen Ort damit entweihen … Doch sie war zu schüchtern gewesen, sich dem Drängen ihrer Kameraden zu widersetzen.

»Orczy, was für ein schöner Ring.« Agatha blickte auf ihren linken Mittelfinger. »Hast du den schon immer getragen?«

Orczy schüttelte leicht den Kopf. »Nein.«

»Hat ihn dir jemand Besonderes geschenkt?«

»Nein, du verstehst das falsch.«

Als sie beschloss, mit auf die Insel zu gehen, hatte sie sich für eine neue Sicht der Dinge entschieden: Ihre Anwesenheit war keine Entweihung, sondern sie zollten den Toten den letzten Respekt. Wir gehen auf diese Insel, um die Verstorbenen zu betrauern …

»Du tust es schon wieder, Orczy.«

»Was?«

»Du verschwindest in dir. Wir kennen uns jetzt schon seit zwei Jahren, aber ich habe immer noch das Gefühl, nicht zu wissen, wer du wirklich bist. Das ist ja nicht schlimm, nur ein bisschen merkwürdig.«

»Merkwürdig?«

»Ja. Das denke ich manchmal, wenn ich deine Beiträge in unserer Clubzeitschrift lese. In deinen Geschichten klingst du immer so fröhlich und lebendig …«

»Das ist ja nur Fantasie.« Orczy wich Agathas Blick aus und lächelte unbeholfen. »In der Realität sieht es anders aus. Ich mag mich nämlich nicht, überhaupt nicht.«

»Wovon redest du?« Agatha lachte und zog kurz an Orczys kurzem, glattem Haar. »Hab mal ein bisschen Selbstvertrauen. Du bist supersüß, du weißt es nur noch nicht. Hör auf, den Kopf hängen zu lassen, und zeig ein bisschen Stolz.«

»Du bist lieb, Agatha.«

»Schon gut. Jetzt lass uns schnell aufräumen und dann zu Mittag essen, ja?«

*

Ellery, Leroux und Van standen immer noch an der Ruine der Blauen Villa, während Poe in dem kleinen Wald dahinter verschwand.

»Übrigens, ihr beiden, wenn wir schon eine Woche hier sind, denkt bitte daran, worum ich euch gebeten habe.« Leroux blickte sie entschlossen an. Die runden Gläser seiner silbernen Brille ließen ihn ein wenig ulkig aussehen, auch wenn er das sicher nicht gerne hörte. »Ihr müsst ja keine hundert Seiten schreiben, aber fünfzig wären schon gut.«

»Soll das ein Witz sein?«

»Ich meine immer, was ich sage, Ellery.«

»Aber wir sind gar nicht darauf vorbereitet, stimmt’s, Van?«

»Was Ellery sagt.«

»Deswegen gebe ich euch ja frühzeitig Bescheid. Ich möchte, dass die nächste Ausgabe der Insel der Toten spätestens Anfang April erscheint, nicht so verspätet wie im letzten Jahr. Sie wird unser Aushängeschild für die Erstsemester sein, und außerdem ist es schließlich unsere Jubiläumsausgabe seit Gründung des Krimiclubs vor zehn Jahren. Da ich nächstes Semester der neue Herausgeber sein werde, zählt dies für mich natürlich besonders. Meine erste Ausgabe soll kein dünnes Blättchen werden.«

Leroux, der im zweiten Jahr Literatur studierte, war zum neuen Herausgeber ihrer Studentenzeitschrift ernannt worden.

»Hör zu, Leroux.« Ellery zog eine Packung Salem-Zigaretten aus der Tasche seines weinroten Hemdes und öffnete sie. Er studierte Jura im dritten Jahr und war der amtierende Herausgeber der Insel der Toten.

»In so einem Fall musst du dich an Carr wenden. Er ist schließlich der unübertroffene Meisterproduzent unserer Zeitschriftenbeiträge. Van, hast du mal Feuer?«

»Ungewöhnlich, dass du so über ihn herziehst, Ellery.«

»Na, er fängt doch immer damit an.«

»Apropos, Carr schien nicht gerade gut gelaunt«, sagte Leroux.

Ellery lachte kurz und blies Zigarettenrauch in die Luft.

»Das hat schon seine Gründe.«

»Die da wären?«

»Der arme Herr Carr hat sich vorhin an Agatha rangemacht und sich eine Abfuhr eingeholt.«

»An Mademoiselle Agatha? Der hat ja Mumm.«

»Aus Rache hat er es dann mit Orczy versucht, aber sie war anscheinend auch nicht sehr kooperativ.«

»An Orczy?« Van runzelte die Stirn. »Das muss hart für ihn sein. Nun wird er eine Woche mit zwei seiner gescheiterten Eroberungen unter einem Dach leben müssen.«

»Meine Rede. Wenn du ihm also nicht ordentlich Honig ums Maul schmierst, Leroux, wirst du keine einzige Seite von ihm bekommen.«

In der Ferne sahen sie Agatha auf sich zukommen. Sie blieb im Kiefernbogen stehen und winkte ihnen zu.

»Lasst uns essen. Wo sind Poe und Carr? Sind sie nicht bei euch?«

*

Von der Rückseite des Dekagon-Hauses führte ein Pfad in den Kiefernwald.