6,99 €

Mehr erfahren.

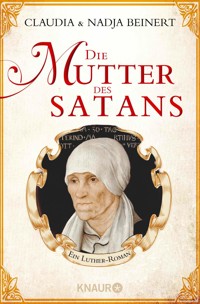

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein historischer Roman von den Zwillingen Claudia und Nadja Beinert über Margarethe Luther und wie sie ihren Sohn, den Reformator Martin Luther, prägte. In Zeiten von Pest, Aberglaube und Ablass: 1480 wird die junge Margarethe mit dem gleichaltrigen Hans Luder vermählt. Trotz der zunächst trostlosen Aussicht eines Lebens an der Seite eines Bergmannes ist die Ratsherrentochter 1483 über die Geburt ihres ersten Sohnes Martin sehr glücklich. Als Martin Luther sich Jahre später gegen den Willen des Vaters für ein Leben als Mönch entscheidet, ist Margarethe hin- und hergerissen zwischen Ehegehorsam und Mutterliebe. In den gefährlichen Jahren der beginnenden Reformation wagt sie einen gefährlichen Balanceakt und trifft den mittlerweile berühmt-berüchtigten Sohn sogar heimlich. Erst ihre bedingungslose Zuneigung und Liebe zu Martin – von Geburt an – machten aus Martin Luther den mutigen, unerschütterlichen Reformator, der uns bis heute überliefert ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 595

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Claudia Beinert / Nadja Beinert

Die Mutter des Satans

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Zwischen Ehepflicht und Mutterliebe –Wer war die Frau, die Martin Luther großzog?

In Zeiten von Pest, Aberglaube und Ablass: 1480 wird die junge Margarethe mit dem gleichaltrigen Hans Luder vermählt. Trotz der zunächst trostlosen Aussicht eines Lebens an der Seite eines Bergmannes ist die Ratsherrentochter 1483 über die Geburt ihres ersten Sohnes Martin sehr glücklich. Als dieser sich Jahre später gegen den Willen des Vaters für ein Leben als Mönch entscheidet, ist Margarethe hin- und hergerissen zwischen Ehegehorsam und Mutterliebe. In den kommenden Jahren wagt sie einen gefährlichen Balanceakt und trifft den mittlerweile berühmt-berüchtigten Sohn sogar heimlich. Erst ihre bedingungslose Zuneigung und Liebe für Martin – von Geburt an – machten aus ihm den mutigen, unerschütterlichen Reformator, der uns heute überliefert ist.

Inhaltsübersicht

Karte

Widmung

Zitat

Personenverzeichnis

An die tugendhafte Frau Margarethe Lutherin, Witwe zu Mansfeld, meiner herzlieben Mutter.

Der Antichrist

Schwarze Tränen für die Kinder

Wohin soll das nur führen?

Fünfzehnhundertsiebzehn

Freiheit

Nachwort

Vom Wolf und Lämmlein

Die durstige Krähe

Vom Hund im Wasser

Glossar

Bibliographische Hinweise

Diagramm

Allen Müttern

»In der Tat, die Porträtkunst birgt eine geradezu göttliche Kraft in sich und leistet nicht nur, was man der Freundschaft nachsagt – dass sie Abwesende vergegenwärtigt –, vielmehr stellt sie auch Verstorbene erkennbar vor Augen, sogar noch denen, die viele Jahrhunderte später leben. Das wiederum trägt dem Künstler Bewunderung ein und verschafft den Betrachtern Lust.«

Leon Battista Alberti (1404-1472),italienischer Humanist, Schriftsteller, Mathematiker, Architekt, Kunst- und Architekturtheoretiker

Das Zitat, das gewiss auch Lucas Cranach zu Ohren gekommen ist, entstammt Albertis »Über die Malkunst«, ein Standardwerk über die Malerei des Mittelalters.

Personenverzeichnis

(Historische Persönlichkeiten sind mit einem Sternchen versehen.)

Margarethe Luder*, geb. Lindemann, Martin Luthers Mutter und Ehefrau des Hans Luder

Sie gibt Martin, der sie liebevoll Hanna nennt, weit mehr als nur mütterliche Fürsorge.

Hans Luder*, Martin Luthers Vater und Ehemann der Margarethe Luder

Ein Mann, der nicht viele Worte macht.

Martin Luder/Luther*, Reformator und Sohn von Hans und Margarethe Luder

Wird in diesem Roman durch die Augen seiner Mutter gesehen. Heute sieht die protestantische Welt die Kirche durch seine Augen.

Christina*, Margarethe*, Dorothea*, Maria*, Jacob*, Barbara*, Elisabeth*, neben Martin Hans’ und Margarethes weitere Kinder

Vier ihrer Kinder wird Margarethe überleben.

Augustine mit den Riesenhänden, Hebamme

Für Wunder zuständig.

Lioba, Magd im Hause Luder

Hat immer ein Messer in ihrer Nähe.

Die Hüttenmeisterfamilien Bachstedter, Reinicke*, Franke*, Lüttich* und weitere

Ihr Zusammenhalt wird auf eine harte Probe gestellt.

Hieronimus Buntz*, Studienfreund Martin Luthers

Womöglich der Auslöser für Martins Entscheidung gegen die Jurisprudenz und seinen Gang ins Kloster.

Johannes Lindemann*, Margarethes Bruder

Jurist in Eisleben, der den Ungehorsam seiner Schwester deckt und lichterloh entflammt.

Dietrich Zecke, gräflicher Montanbeamter

In Zeiten der Not kann man auf sein Verständnis leider nicht setzen.

Die Mansfelder Grafen* von Vorderort, Mittelort, Hinterort

Waren sich schon vor der Reformation nicht einig, und sind es auch in Fragen der neuen Lehre nicht.

»Die Ahne«, Hans Luders Großmutter* in Möhra

Sie weiß anscheinend am besten, wie man sich vor Dämonen und bösen Geistern schützt.

Ratsherr Lindemann* mit seiner Ehefrau* aus Eisenach

Margarethes Eltern, die ihre Tochter unterhalb ihres Standes mit Hans Luder, dem Sohn eines Bauern, verheiraten und dennoch große Erwartungen hegen.

Lucas Cranach der Ältere (d.Ä.)*, bedeutender Maler der Reformation

Hat einen hervorragenden Blick für seine Modelle, bei Margarethe allerdings …

Hans(i) Cranach*, ältester Sohn von Lucas Cranach d.Ä. und in Ausbildung zum Maler

Soll eines Tages die Geschäfte des Vaters übernehmen.

Lucas Cranach der Jüngere (d.J.)*, zweitältester Sohn von Lucas Cranach d.Ä. und ebenfalls in Ausbildung zum Maler

Er wird eines Tages das Geschäft seines Vaters übernehmen.

An die tugendhafte Frau Margarethe Lutherin, Witwe zu Mansfeld, meiner herzlieben Mutter.

Gnade und Friede in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, Amen. Meine herzliebe Mutter! Ich hab die Schrift meines Bruders Jacob von Eurer Krankheit empfangen, und ist mir ja herzlich leid, sonderlich dass ich nicht kann leiblich bei Euch sein, wie ich wohl gerne wäre; aber doch erscheine ich hier mit dieser Schrift leiblich, und will ja nicht von Euch sein geistlich, samt allen den Unsern.

[…]

Erstens, liebe Mutter, wisset Ihr von Gottes Gnaden nun wohl, dass Euer Krankheit seine väterliche gnädige Rute ist, und gar eine geringe Rute gegen die, so er über die Gottlosen, ja auch oft über seine eigene liebe Kinder schickt, da einer geköpft, der andere verbrannt, der dritte ertränkt wird, und so fortan, dass wir allesamt müssen singen: Wir werden um deinen Willen täglich getötet und sind gleich wie die Schlachtschafe. Darum Euch solche Krankheit nicht soll betrüben noch bekümmern, sondern sollet sie mit Dank annehmen, als von seiner Gnaden zugeschickt, angesehen, wie gar ein geringes Leiden es ist, wenn es gleich zum Tode oder Sterben sollt, gegen das Leiden seines eigen lieben Sohnes, unsers Herrn Jesu Christi, welches er nicht für sich selbst, wie wir, leiden müssen, sondern für uns und unser Sünde erlitten hat.

[…]

Der Vater und Gott alles Trostes verleihe Euch durch sein heiliges Wort und Geist einen festen, fröhlichen und dankbaren Glauben, damit Ihr diese und alle Not möget seliglich überwinden, und endlich schmecken und erfahren, dass es die Wahrheit sei, da er selbst spricht: Seid getrost, ich hab die Welt überwunden. Und befehle hiermit Euer Leib und Seele in seine Barmherzigkeit, Amen.

Es bitten für Euch alle Eure Kinder und meine Käte. Etliche weinen, etliche essen und sagen: Die Großmutter ist sehr krank. Gottes Gnade sei mit uns allen, Amen.

Am Sonnabend nach Ascensionis Domini, MDXXXI.

Euer lieber Sohn

Mart. Luther.

Teil 1

Der Antichrist

Der Tod lauert uns Menschen auf allen Wegen auf. Und täglich sterben wir, weil täglich ein Teil unseres Lebens schwindet. Selbst wenn wir wachsen oder gebären, nimmt das Leben ab, und wenn es dann eisig wird, geht es zu Ende. Gevatter Tod, so war mir seit Kindertagen erzählt worden, sei ein Forstmann, der seine Axt an jeden Menschen ansetze. Und auf dem Weg nach Eisleben war so ein Tag, an dem ich die Kälte seiner Axt am ganzen Körper spürte. Blankes, kaltes Eisen auf warmer Haut. Die Dunkelheit war nicht mehr fern. Bei diesem Wetter waren nicht einmal Straßenräuber unterwegs. Der vom Regen durchnässte Schleier klebte mir am Kopf. Die Tage, die wir nun schon unterwegs waren, zählte ich nicht mehr. Ich wollte nur noch in Eisleben ankommen, in diesem Jahr 1483. In dreckigen Herbergen und stickigen Gasthöfen hatten wir auf unserer Reise übernachtet. Hans war sparsam. Seit Mittag gingen wir deswegen wieder zu Fuß. Niemand hatte uns für die zwei angebotenen Münzen bis nach Eisleben mitnehmen wollen. Aber eigentlich war das nicht das Schlimmste. Nach der Fahrt auf dem Wagen des Töpfers hatte ich mich so steif gefühlt wie ein altes, abgerittenes Pferd. Ich sehnte mich nach einem sauberen Bett und der Ruhe eines Heimes. Außerdem brauchte ich dringend Wärme für das wachsende Leben in mir, sollte es nicht sterben.

Denk an etwas anderes!, mahnte ich mich. Gerade spürte ich kräftige Tritte gegen meine Bauchdecke, kein gutes Zeichen, obwohl ich doch alle Regeln der klugen Frauen aus Möhra befolgte: Ich hatte den ungestümen Koitus vermieden, Niesen, die sitzende Lebensweise und Erschrecken außerdem. Mehrmals täglich rief ich die heilige Dorothea an. In Sangerhausen hatten wir vor ihrem Schrein sogar einen halben Tag lang für das Wohl unseres Ungeborenen gebetet, dann hatte mich Hans von dort weggezogen.

»Wir schaffen das!« Hans wandte sich mir zu. Der Regen hatte seine Reisekappe dunkelbraun gefärbt, er hielt sein Bündel verkrampft in der linken Hand. Kurz verweilte sein Blick auf meinem gewölbten Leib, dann fügte er hinzu: »Du musst schneller gehen, Margarethe. Deinetwegen kommen wir noch zu spät!«

Stechend jagte ein Schmerz meine Wirbelsäule hinab. Hoffe auf den Herrn und sei stark! Ich biss die Zähne zusammen und nickte. Die Stadttore würden bald geschlossen werden, und auch ich wollte die Nacht um keinen Preis auf einem düsteren, menschenleeren Feld verbringen. Wenn ich ihm eine gehorsame Ehefrau war, würde es der Allmächtige dieses Mal besser mit mir und dem Ungeborenen meinen. Nie wieder wollte ich derart für meine Vergehen bestraft werden wie vor zwei Jahren in Möhra am Fest Mariä Heimsuchung, von dem mir nur noch einige Erinnerungsfetzen geblieben waren. Ich kannte den Beginn und den schlimmen Ausgang der Geschehnisse. Alles dazwischen, vor allem, wie es zum schlimmen Ausgang überhaupt kommen konnte, wusste ich nicht mehr. Allein der Ausgang zeigte mir jedoch, wie sehr ich vor zwei Jahren als Mutter versagt hatte. Und die Ahne hatte mir meine Schuld bestätigt. Ein galliger Geschmack wie von ungenießbarem Essen trat mir auf die Zunge, sobald ich Mariä Heimsuchung in Gedanken auch nur streifte. Ich konzentrierte mich wieder auf das Hier und Jetzt, was mir trotz der erbärmlichen Kälte zuträglicher erschien.

Meine Füße versanken im Schlamm des Weges, und der Rücken bereitete mir immer mehr Schwierigkeiten. Mir war, als zöge jemand einen Gürtel beständig enger um meinen Bauch. Dabei wechselten sich jetzt Kälte und Hitze in mir ab. Anzeichen der einsetzenden Geburt?

Ungeachtet dessen drängte mich mein Ehemann weiter vorwärts, das ansteigende Feld hinauf. Er hatte den Blick in die graue Ferne gerichtet. Die Gegend hier war weniger bergig und ließ mich die dichten Wälder und die steilen Schluchten Thüringens vermissen. Auch wenn mir Möhra, diese kleine Bauernsiedlung, längst nie so lieb geworden war wie das Haus meiner Familie in Eisenach, war mir der Abschied von dort nicht leicht gefallen. Schließlich hatte ich Christina, unser erstes Kind, in Möhra zurücklassen müssen, was mir das Herz zerriss. Es verging kein Tag, an dem ich nicht an sie dachte, obwohl ich Gegenteiliges versprochen hatte.

Ich wurde nervös, weil die Finsternis ganz nah war. Die Ahne – wie Hans’ Großmutter in Möhra von allen nur genannt wurde – war überzeugt, dass Geister und Wiedergänger vor allem bei Unwettern und in den Zwölfnächten, den Nächten zwischen dem Jahreswechsel, in denen die Dunkelheit am tiefsten ist, umgehen. Hans von meiner Furcht vor Geistern zu erzählen, wagte ich nicht. Er würde sie genauso wenig verstehen wie meine Angst vor dem Forstmann. Doch wir Menschen sind Bäume im Revier des Forstmanns. An unseren Ästen tragen wir Früchte, gute Werke. Aus schadhaften Ästen gehen Eitelkeit, Ruhmsucht und andere Vergehen hervor. Kahle Äste gehören geschnitten, sie übertragen Unfruchtbarkeit bis in die Wurzeln hinab. Die größte Gefahr jedoch sind Früchte voller Würmer, die an uns Menschenbäumen wachsen. Es sind Schwächen wider die zehn heiligen Gebote, Verwachsungen unserer Seele.

Vielleicht hatte Hans an diesem Tag das erste Mal Mitgefühl mit mir, weil er kurz darauf meinte, dass Eisleben jeden Moment auftauchen müsse. Und es stimmte. Der Ort erschien vor uns, als wir oben auf dem kleinen Hang angekommen waren. Eisleben war das Wirtschafts- und Verwaltungszentrum der Grafschaft Mansfeld. Johannes, mein ältester Bruder, lebte dort. Er hatte mir geschrieben, dass die Stadt von einem Stadtvogt sowie zwölf Ratsmännern regiert wurde – ähnlich dem Rat in Eisenach, dem unser Vater angehörte. Zudem befand sich die Münzstätte der Grafschaft in Eisleben. Eine Aussicht, von der sich Hans besonders angezogen fühlte, denn wo Gott Kupfer und Silber in den Berg gelegt hatte, da war alles möglich. Trotz dieser Aussichten wuchs mein Unbehagen mit jedem weiteren Schritt in Richtung unserer neuen Heimat.

Mein Blick schweifte über die Umgebung. Rauchende Schlackehalden umgaben die Stadt. Und wo Schlacke war, waren auch Bergwerke. Wunden, die der Mensch gewaltvoll in den Leib von Mutter Erde schlug. Die vielen schmalen Wasserläufe zwischen den Halden muteten wie dunkle Blutströme an, die aus den Wunden hervorquollen. Wo war der Wald mit den goldenen Blättern, die ich am Herbst so liebte? Wo die lebendige Natur mit all ihrer Schönheit und Kraft? In Eisenach bei meinen Eltern hatte ich mich bei Waldspaziergängen unter dem Blätterdach der Bäume immer wie unter einem Schutzmantel gefühlt. Die Bäume waren wie eine übergroße Hand, die mich und meine Familie umschloss und beschützte.

Beim Betrachten der kargen Eisleber Landschaft wurde mir klar, dass es in der Grafschaft Mansfeld keinerlei Schutz geben würde: Ich war meinem ungeduldigen Ehemann ganz und gar ausgeliefert.

»Komm schon, noch die letzten Schritte!«, mahnte Hans erneut und rauher. Mit seinen kleinen, braunen Augen schaute er mich auffordernd an. Ich verstand seinen Blick als Vorwurf, mit dem dicken Bauch nicht schnell genug voranzukommen. Dabei war es doch auch sein Kind, um dessen Leben ich rang. Wie sollte ich es noch zwei oder sogar drei Wochen in mir halten können, wenn jeder weitere Schritt meine Kräfte aufzuzehren drohte?

Unter Schmerzen beschleunigte ich meinen Schritt dennoch. »Natürlich«, murmelte ich. Stillschweigend bat ich Gott, dass er uns auf dem letzten Stück Weges vor einem Gewitter verschonen möge.

Hans ging zielstrebig auf das Stadttor zu. Ich vermutete, dass er die hereinbrechende Nacht nicht einmal bemerkt hatte. Mich und unser Ungeborenes überließ er dem einsetzenden Sturm.

Hans’ Abstand zu mir wurde immer größer, und am liebsten hätte ich ihm zugerufen, mich an die Hand zu nehmen. Aber dafür hätte er mich ja berühren müssen.

Jeder Schritt bedeutete Schmerzen, die jetzt meinen gesamten Körper erfassten. Noch rechtzeitig, bevor ich einen Angstschrei ausstieß, erinnerte ich mich daran, wie oft meine Hebamme – Ilse aus Möhra – mich ermahnt hatte, ruhig zu bleiben, da sich die Gemütsverfassung der Mutter auf ihr Kind übertrage. Ilse hatte mir bei der Geburt meiner ersten Tochter zur Seite gestanden. Christina, wie konnte ich dich nur in Möhra zurücklassen?

Ich strich mir über den Leib, was meine Panik jedoch nicht zu mindern vermochte. Mein Kind zu spüren, hatte mich vor dem Reiseantritt stets beruhigt. Am liebsten hätte ich jetzt den Rosenkranz aus meinem Bündel hervorgeholt, doch dafür war keine Zeit.

»Die Türme von St. Andreas!«, rief Hans und beschleunigte seinen Schritt abermals, als könne er dadurch seinen Traum, mit Kupfer zu Wohlstand zu kommen, schneller wahr machen. Als Geselle hatte er in der wenig ergiebigen Grube unweit der elterlichen Gehöfte erste Erfahrungen im Hüttenwesen gemacht und dabei sogar ein bescheidenes Vermögen erworben. In der Grafschaft Mansfeld wollte er nun schaffen, was meine Eltern seit der Ehezusage von ihm erwarteten: den Aufstieg vom Sohn eines Großbauern zu einem geachteten Bürger, zu einem Hüttenmeister. Ich wollte ihm Stütze und Hilfe dabei sein.

Vor Schmerz stöhnend schritt ich weiter voran. Der Sturmwind pfiff kälter, und einzig der Gedanke an das Leben in mir hielt mich auf den Beinen. Seitdem ich von der Schwangerschaft wusste, schlief ich nur so viel wie nötig. Hans’ Ungeduld und der Umstand, dass mein zweites Kind das Leben seiner Mutter spüren und in sich aufnehmen sollte, drängten mich weiter vorwärts. Der Regen wurde härter. Mit der linken Hand auf meinem Leib hielt ich mir vor Augen, dass Johannes in Eisleben auf uns wartete, was mich schließlich völlig verschwitzt bis an das Stadttor von Eisleben brachte.

Das Torhaus war unbeleuchtet, nur die schmale Mondsichel spendete ein wenig Helligkeit. Eine schrecklich leblos wirkende Gegend empfing uns. Wie an den Rand der Erdscheibe verpflanzt, fühlte ich mich. Außer uns verlangte niemand mehr Einlass. Der Wind zischte hinter dem Tor, als wolle er uns dafür beschimpfen, dass wir um diese Zeit noch Einlass begehrten. Hans sprach gerade mit dem Wächter und zeigte auf mich.

Ich streckte die Hand nach ihm aus, doch er sah es nicht, weil er schon die ersten Schritte in die Stadt hinein tat. Erschöpft lehnte ich mich an einen der Torpfosten und wandte mich vom Wächter ab. Inzwischen war ich überzeugt, dass wir es mit einer Nacht zu tun hatten, die genauso gefährlich war wie eine Zwölfnacht. Ich rang mit mir, nicht den Nachtspruch aufzusagen, der in den Augen der Mutter Kirche unheilig war. Nur er allein bot Schutz gegen die Wesen der Dunkelheit. Aber wer ihn sprach, gestand den Glauben an Geister ein, was eine Todsünde war. Unbeeindruckt davon hatte die Ahne stets betont, dass nachts alles geschehen könne. Man erblicke vielleicht Feen, Geister oder Weichlerinnen, jene Zauberfrauen, die Schadens- wie auch Liebeszauber sprachen. Die Ahne konnte sehr fesselnd erzählen, ihre Stimme war klar und kräftig wie die einer Sängerin. Nicht einmal beim Lachen hatte ich jemals auch nur eine einzige Falte in ihrem Gesicht gesehen.

Von Geistern und Dämonen hielt Hans wenig, und oft hatte er sich bei Gesprächen darüber zurückgezogen. Ich hingegen war eine willige Zuhörerin gewesen. Die Ahne war die eigentliche Herrin in Möhra, sie hatte sämtliche Salzunger Groschen der Luders, so nannte man die Münzen, mit denen man in der Gegend um Salzungen und Möhra bezahlte, verwaltet. Sie war auch die Einzige gewesen, die Zeit und Verständnis für mich und mein Heimweh aufgebracht hatte. Städter waren in Möhra nicht gern gesehen, und ich war einsam gewesen. Wir Frauen sind wie Weiden und schwächer als Männer. Denn Weiden sind Bäume, die direkt am Wasser stehen, ganz nah am Strom sündiger Vergnügungen. Immer wieder streicheln wir den Wasserlauf mit unseren langen, herabhängenden Ästen, immer wieder versündigen wir uns.

Der Wärter verhinderte meinen sündhaften Nachtspruch im letzten Moment, indem er hinter mir das Tor mit einem solchen Knall in die Verriegelung zog, dass ich zusammenzuckte. In Eisleben betrat ich wieder festeren Boden, was mir etwas mehr Halt gab. Von links her fiepte es aus mindestens einem Dutzend Kehlen. In Möhra hatten wir Essigwasser gegen Ratten eingesetzt. Mühselig schloss ich zu Hans auf. In meinem Bauch bewegte sich das Ungeborene so heftig, als wolle es sich jetzt schon aus meinem Leib herausstrampeln.

Ich ahnte, was in Hans vorging, als er die Fronten der Häuser betrachtete, die sich ein paar Schritte vor uns aneinanderreihten: Teilweise vierstöckig, auf die eigene Kraft vertrauende, mächtige Gebäude kündeten nicht nur vom Selbstverständnis der Eisleber Bürger, sondern auch von den vielfältigen Möglichkeiten des Kupferbergbaus. Während Hans sich nicht satt sehen konnte, schien der Wind die Gefache samt den sie umgebenden Balken vor meinen Augen krumm zu ziehen. Graue Wolken kamen der hereinbrechenden Nacht zu Hilfe und verdunkelten den Ort zusätzlich, ebenso wie die Schieferdächer. Nicht einmal das Mondlicht wollte sich darin spiegeln.

»Bald, Margarethe!«, sagte Hans und dachte dabei wohl weniger an eine glückliche Geburt als an das Haus, das er uns in Mansfeld zu kaufen gedachte, sofern alle Gespräche hier in Eisleben zu seiner Zufriedenheit verliefen.

Als Erstgeborener hätte Hans in Möhra keine Zukunft gehabt. Gewöhnlich erbte der Jüngste sämtliche Besitzungen, und so hielt es auch die Bauernfamilie Luder. Ein Umstand, der meinem Mann – davon war ich überzeugt – nicht ungelegen gekommen war, so abfällig wie er manches Mal über die Widerspenstigkeit von Mutter Erde sprach.

Hans wollte aufsteigen.

Ich wollte gesunde, starke Kinder gebären.

Ich war doch schon zwanzig Jahre alt.

Ob mir dies mit der jetzigen Schwangerschaft endlich gelänge? In meinem Bauch war es plötzlich ganz ruhig, keine einzige Bewegung spürte ich mehr.

Die Bleibe, die mein Bruder in Eisleben für uns gefunden hatte, befand sich zu Füßen von St. Petrus und Paulus im Süden der Stadt. Es handelte sich um eine Wohnung im Erdgeschoss. Wir folgten Johannes’ brieflicher Wegbeschreibung dorthin. Es wurde noch dunkler um uns herum.

In der beschriebenen Gasse angekommen, ließ uns der Hauswirt nach mehrmaligem Klopfen in den Eingangsbereich des Hauses treten. Wieder vernahm ich das Gefiepe von Ratten und dann das Geräusch ihrer tippelnden Pfoten auf dem Boden. Hier waren die Tiere überall, wie zu Zeiten der Plage in Eisenach. Auch die Gebäude glichen eher denen in Eisenach anstatt den düsteren, strohgedeckten Bauernhäusern in Möhra.

»Das Ehepaar Luder?«, brummte der Mann. Er reagierte nicht auf die Geräusche der Nager.

»Gewiss«, brummte Hans zurück. »Hans und Margarethe Luder.«

Ein Ziehen in meinem Leib ließ mich zusammenfahren. War das Ungeborene wieder aufgewacht? Erneut legte ich die Hand auf meinen Bauch, um ihm etwas Wärme zu spenden, während der Hauswirt nach ein paar knappen Worten über die Hausregeln das Mietgeld entgegennahm. Nicht minder wortkarg übergab er uns den Schlüssel zusammen mit einem schwachen Talglicht und verschwand wieder nach oben, wo er wohnte.

Unsere aus Stein gebaute Bleibe war einfach und von der Größe her überschaubar, das hatte ich bereits von außen erkannt. Ein Unschlittlicht brannte im Flur, von dem links zwei Türen abgingen. Hans begutachtete sofort die Kammern. Ich hingegen wartete, bis der plötzliche Trommelwirbel in meiner Brust wieder verstummte. Ich öffnete mein Bündel, das neben meinen beiden Büchlein – ein Beicht- und ein Sterbebüchlein – meinen Rosenkranz, einen Satz frische Untergewänder sowie zwei getrocknete Hauswurzrosetten enthielt. Ich legte beide Rosetten in die Flurecke bei der Treppe. Nur durch die Hauswurz waren wir vor Blitzeinschlägen sicher.

Erst als dies vollbracht war, nahm ich das Unschlittlicht zur Hand und folgte meinem Ehemann durch die vordere der beiden Türen in die Wohnstube, von der aus ich in eine weitere Kammer mit einem Bett und einem Fenster sehen konnte. In der Wohnstube, die Hans schon wieder verlassen hatte, empfing mich ein Kachelofen, der wohl von der Küche aus mit Holz versorgt und geschürt wurde. Die Ofenkacheln zeigten ein ineinander verschwimmendes, schimmerndes Grün und Blau – genauso, wie ich mir das Meer vorstellte –, als rängen die beiden Farben miteinander um die Vorherrschaft. Mit der gemütlichen Bank davor wirkte der Ofen wie ein Fremdkörper an diesem unbewohnten, kalten Ort.

Ich strich über die Topfkacheln. Als Kinder hatten meine Geschwister und ich in ihren becherartigen Vertiefungen süße Dörrfrüchte füreinander versteckt, meist Apfelscheiben und an Festtagen sogar Feigen. Warme Früchte waren ein besonderer Genuss, und oft ließen mich meine Brüder die Feigen als Erste herausfingern. Gerne hatte ich meine Funde mit ihnen geteilt. In Eisenach war der Ofen mit seiner Bank das Herz unseres Heimes gewesen. An diesem Ort der Behaglichkeit hatten wir uns an langen Abenden versammelt; es waren meine schönsten Erinnerungen an Zuhause. Mutter hatte uns Kindern auf der Ofenbank Lieder vorgesungen – mit einer zärtlichen, verletzlichen Stimme, die wir sonst nicht an ihr kannten. Sie war überzeugt gewesen, dass der Leibhaftige Fröhlichkeit verabscheute und deswegen bei Gesang das Weite suchte. Ihre Vorliebe für den Ofen und das Singen musste sie an mich weitergegeben haben, ließ ich mich doch nun gleichfalls auf der Bank nieder und stellte das Unschlittlicht zu meinen Füßen ab.

Während ich so dasaß, ging mein Blick über den Esstisch zum Straßenfenster hinüber. Es war aus dunkelgelbem Butzenglas gefertigt. Vom Sturm angetrieben, schlug der Regen hart dagegen.

Ich begann, das Lieblingslied meiner Mutter anzustimmen: »Mir und dir ist keiner hold, das ist unser beider Schuld …«, wobei ich die weiteren Zeilen lediglich summte. Der Regen wurde drängender, die Bewegungen in meinem Bauch schienen sich ihm anzupassen. Ein gutes Zeichen dafür, dass das Ungeborene lebte. Als Erstes würde ich im Haus alles reinigen und säubern, sagte ich mir und verdrängte den Gedanken an eine Frühgeburt. Ich erhob mich und begab mich in die Küche.

Dort war Hans gerade dabei, den Ofen anzuschüren. »Diese unzuverlässigen Knechte sollte man entlassen!«, fuhr er auf. »Eigentlich müsste unser Hausrat bereits hier sein!«

In der Tat! Nichts konnte mir unseren schwierigen Neuanfang besser vor Augen führen als die Unwirtlichkeit der leeren Wohnung. Wenigstens aber waren wir in diesem Haus vor Regen und Sturm sicher. Nach dem Befeuern des Ofens würde es bestimmt behaglicher werden. Seit Kindestagen fühlte ich die Nähe des Forstmanns bei Kälte besonders.

Als ich dabei war, das Unschlittlicht zurück in die Wohnstube zu tragen, ließ mich ein jäh peitschender Schmerz im Unterleib einige Schritte nach vorne stolpern. Die Lichtschale entglitt meinen Fingern, flüssiger Talg ergoss sich über den Boden vor dem Tisch. Tagelange Fußmärsche war ich einfach nicht gewohnt.

Hans kam zu mir. Ich musste wohl aufgestöhnt haben. Er befahl mir, mich auszuruhen, und ich war geübt darin, seinen Anweisungen zu gehorchen. Wusste ich doch, welch großen Wert er darauf legte, Dinge nur ein einziges Mal sagen zu müssen. So hatte er auch nur ein einziges Mal sagen müssen, dass Christina in Möhra verbleiben musste! Was Hans anging, war ich dankbar für meine Erinnerungslücke bezüglich der Geschehnisse zu Mariä Heimsuchung. Ganz sicher würde ich es nicht ertragen, sollte er damals zu dem Unglück mit beigetragen haben …

Johannes, mein ältester Bruder, verhinderte, dass ich zu grübeln begann, denn nach einem kurzen, kräftigen Pochen an der Haustür betrat er froh gelaunt die Wohnstube. Der Hauswirt musste ihn über unsere Ankunft verständigt haben.

»Mein Schwesterlein sieht aber blass aus«, meinte er zur Begrüßung. Zuletzt hatten wir uns bei meiner Hochzeit vor drei Jahren in Möhra gesehen.

Erst als er mich umarmte, bemerkte er meinen Umstand. »Herzlichen Glückwunsch, kleine Hanna.« Er überreichte mir einige Karotten, Äpfel und einen gerupften Hahn. »Für eure erste Mahlzeit hier. Willkommen in Eisleben.« Wenn Tadel anstand, hatte Mutter mich manches Mal in strengem Ton Margaretha – auf a endend – zu sich gerufen, woraus meine Brüder den Kurznamen Hanna gemacht hatten. Vorsichtig und nicht zu hastig – ich wusste Hans’ Blick auf mich gerichtet – trug ich die Vorräte in die Küche. Kleine Hanna, hallte es in mir nach, und ich lächelte in mich hinein. Meine drei älteren Brüder hatten mich bis zuletzt so genannt. Und auch heute noch, als ehrbar verheiratete Frau, fühlte ich mich in Johannes’ Gegenwart wie die jüngere Schwester, die immer noch vor allem Unbill der Welt beschützt wurde.

Johannes folgte mir. »Soll ich schon nach einer Hebamme schicken lassen? Wehmutter Orbette wird selbst von den Frauen der Ratsherren gelobt. Auch unseren kleinen Johann hat sie gut auf die Welt geholt.«

Ich legte Huhn und Gemüse auf dem Rand der Kochstelle ab. »Das hat noch Zeit«, entgegnete ich, doch meine Stimme zitterte verräterisch.

Ilse hatte geschätzt, dass das Kind um den Festtag der heiligen Barbara herum groß genug wäre, um zu überleben. Zwei oder besser drei Wochen musste es also noch im Leib bleiben. Ilse hatte Hans auch von der Reise so kurz vor der Geburt abgeraten.

Selbst ihr hatte mein Ehemann nur ein einziges Mal sagen müssen, dass er bestimme, wann im Hause Luder gereist werde.

»Ich bereite uns jetzt erst einmal eine Mahlzeit«, schlug ich vor. Beschäftigung war seit jeher ein probates Mittel, um mich abzulenken. Außerdem würde eine Stärkung auch meinem Ungeborenen guttun. Bis zur Geburt in drei Wochen brauchte es sicher noch einige Kräfte, um sich in die richtige Position zu drehen, mit dem Kopf hin zum Geburtskanal.

Ich dachte an meine anderen beiden Brüder Heinrich und David, von denen ich schon viel zu lange nichts mehr gehört hatte. Mein letzter Brief an David war bislang unbeantwortet geblieben. Das Schreiben half, um Sehnsüchte und Heimweh zu beherrschen.

Hans kam zu uns in die Küche. Seine Züge waren seit Johannes’ Ankunft kantiger geworden, sein Blick nervöser. Immer wieder schaute er auf Johannes’ pelzverbrämte rote Robe, wie sie auch unser Vater trug. In Eisenach waren rote Kleidungsstücke den Doktoren der Rechte vorbehalten. In Vaters Gegenwart war Hans gleichfalls nervös gewesen.

Während Johannes wie früher um mich herum war und alles über unsere Reise und die Zustände in Möhra und Eisenach erfahren wollte, begann Hans, das Bruchholz in der Kochstelle zu entzünden. Ich zog den einzigen Grapen, den unsere Vormieter zurückgelassen hatten, von der Kochstelle. Mit etwas Geschick bekam ich das Huhn sogar in das Gefäß hinein.

Johannes flüsterte mir vertraut über die Schulter: »Du weißt das Huhn nach Mutters Art zuzubereiten, nicht wahr, kleine Hanna?«

Begeistert von dieser Idee, bejahte ich, und doch suchte Johannes tief in meinen Augen nach der unbeschwerten Fröhlichkeit von früher. Ich kannte diesen Blick an ihm, seitdem festgelegt worden war, dass ich in die Bauernfamilie der Luder aus Möhra einheiraten würde.

»Mach es, wie es in Möhra gekocht wurde!« Hans’ Stimme klang streng, als er zu Johannes aufschaute. Hans war beinahe um einen Kopf kleiner als mein Bruder. Vielleicht war das der Grund, warum er seit der ersten Begegnung mit Johannes versuchte, Größe zu zeigen?

Kurz schwiegen wir alle. Johannes schaute mich fragend an, ich wich seinem Blick aus.

»Erzähl mir von Mansfeld!«, forderte Hans nun schon etwas höflicher. Immerhin hatte er einen Juristen vor sich.

Gott sei Dank antwortete mein Bruder auf seine versöhnliche Art: »Die Fördermengen steigen weiter an. Besonders die Stollen um Mansfeld scheinen ein unerschöpfliches Bergwerk zu sein. Die Grafschaft ist im gesamten Abendland der drittgrößte Schwarzkupferproduzent.«

Schwarzkupfer, so nannten sie rohes Kupfer, bevor das Silber daraus gewonnen wurde, und Hans würde es zukünftig als Hüttenmeister erschmelzen, sofern sein riskanter Plan aufging.

Er trat auf Johannes zu. »Wieviel Silber enthält das Erz?«

Das war es, worum sich hier alles drehte. Silber. Dafür wuchsen Teufelshügel vor der Stadt anstelle von Wäldern und vielem anderen mehr.

Wie mein Ehemann und mein Bruder so dicht voreinander standen, fiel mir erst auf, wie sehr sie sich unterschieden. Johannes war hochgewachsen, mit breiten Schultern und aufrechter Haltung. Er strahlte Freude und Zuversicht aus. Hans hingegen wirkte verschlossen, beinahe feindselig und war kleiner, beinahe auf Augenhöhe mit mir.

»Aus tausend Lot Kupfer schmelzen sie fünf Lot Silber«, entgegnete Johannes.

Hans’ Augen weiteten sich, was mir sagte, dass dies noch weit mehr war, als man ihm vorab berichtet hatte. Für mich war das Berg- und Hüttenwesen schwer zu begreifen. Man brach Steine im Liegen und in beinahe völliger Dunkelheit aus einem feuchten, stets von Wettern bedrohten Berg und gewann daraus in der Hütte umständlich Schwarzkupfer, das dann nicht einmal ein Hundertstel Silber enthielt? Ich dachte an ein Feld, auf dem nur jedes zweihundertste Samenkorn Früchte trug. Unter diesen Umständen würde die gesamte Oberfläche der Erdscheibe vermutlich nicht als Ackerfläche genügen, um alle Menschen satt zu bekommen.

»Und die Grafen sind wirklich bereit, weitere Schmelzhütten zu verpachten?«, fragte Hans nach.

»Dazu befragst du besser Onkel Antonius. Ich bin Jurist mit ganzem Herzen«, gab Johannes mit seinem verschmitzten, jungenhaften Lächeln in meine Richtung zurück.

Hans fixierte ihn stumm, dann nickte er und verschwand in der Stube.

Meine Gedanken glitten wieder zu dem ungeborenen Leben zurück, das ich hoffentlich noch eine gute Weile in mir halten konnte.

Während ich den Hahn gedankenversunken in das Bratgefäß zwängte, erzählte mir Johannes von seiner Familie und seinen Geschäften in Eisleben, und auch von unserem Bruder Heinrich wusste er Neues zu berichten. Von David hatte er leider nichts mehr gehört, seitdem der nach Neustadt an der Saale gegangen war. Das ein oder andere Mal fragte ich genauer nach und schälte Karotten währenddessen. Ich genoss Johannes’ Aufheiterung und strich ihm in der Intimität unserer kalten Küche über den Arm. Wie sehr ich mich nach Berührungen sehnte. Kurz war mir, als hätten wir erst gestern unsere kindlichen Geheimnisse ausgetauscht.

Gerade wollte ich mich nach seiner Wilhelmine erkundigen, und ob sie schon das zweite Kind unter dem Herzen trug, als der Boden unter mir zu schwanken begann. Ich bemühte mich, die Bewegung auszugleichen und bemerkte dabei Johannes’ überraschten Blick. Jetzt schwankte der Boden nicht nur, er kam mir sogar entgegen. Das Messer entglitt mir und traf klirrend auf dem Steinboden auf. Luft, ich brauchte mehr Luft!

Als ich wieder zu mir kam, beugte sich eine Frau in Mutters Alter über mich. Sie trug eine dunkle, kapuzenartige Kopfbedeckung, eine Gugel, die ihr bis auf die Schultern reichte. Ein Kleidungsstück, das ich von Mönchen her kannte. Ihre Statur war kräftig, fast schon die eines Mannes. Von meiner liegenden Position auf der Ofenbank aus gesehen, wirkte sie riesig und düster. Oder kam es mir nur so vor, weil ich mich selbst in diesem Moment so winzig fühlte?

»Das ist Augustine, Wehmutter Orbette ist leider bei Hüttenmeister Bachstedter unabkömmlich«, vernahm ich aus dem Hintergrund Johannes’ enttäuschte Stimme. Ich verstand: Wir Neuankömmlinge bekamen, was übrig war.

Unwillkürlich fasste ich an meinen Bauch. »Ist es noch am Leben?« Ängstlich suchte mein Blick die Hände der Hebamme. Schmale, kleine Hände wie die von Ilse vermochten bei einer komplizierten Geburt die Haken im engen Geburtskanal lebensrettend zu ersetzen. Augustines Finger waren jedoch unförmig und unvorstellbar groß für eine Frau. Johannes’ enttäuschter Ton eben war berechtigt gewesen. Nur weil ich zur Höflichkeit erzogen worden war, unterdrückte ich mein Entsetzen und biss die Zähne zusammen.

»Es ist bald so weit, Luderin«, erklärte die Hebamme streng und schaute sich prüfend in der Stube um. »Hier sollte dringend einmal gereinigt werden.«

»Nein, keine Nachtgeburt«, stammelte ich. Die Nacht war die Zeit des Allmöglichen, die Zeit der Geister. Sie sollten nicht in der ersten Lebensstunde meines Kindes ihr Unwesen treiben. Das Prasseln des Regens gegen die Fensterscheiben klang wie die Eröffnung von etwas Unabwendbarem: einer frühen Geburt.

Aus dem Schatten hinter der Hebamme traten jetzt zwei Mädchen heraus. Knapp stellte Augustine die Helferinnen als ihre Nichten vor, die in der Tat die gleichen breiten Schultern und den gleichen strengen Gesichtsausdruck wie ihre Muhme besaßen. Ich dachte an Ilse mit ihren zarten, kleinen Händen. Wie anders meine erste Hebamme doch gewesen war, wie weich und einnehmend. In den klammen, schweren Reisekleidern hievte ich mich von der Bank hoch und lehnte mich gegen den inzwischen lauwarmen Ofen. Am liebsten hätte ich die vierlagigen Gewänder zumindest bis auf das Unterkleid abgelegt, aber das wäre unschicklich gewesen. »Bis zum Fest der heiligen Barbara sind es noch drei Wochen«, beharrte ich verzweifelt, als ob Ilses Schätzung ein unumstößliches Gesetz wäre.

Stumm betastete Augustine meinen Bauch. »Gottes Plan ist ein anderer«, verkündete sie und wies auf ein seltsames hölzernes Gebilde, das eines der Mädchen vor dem Fenster zur Straße abgestellt hatte und nun zu einer Art Stuhl auseinanderzog.

War ich dieses Mal womöglich zu lebendig gewesen, nachdem das Kind nun verfrüht aus meinem Leib herausdrängte? Ungeachtet meines Einwandes, setzten sie mich auf den Apparat – einen vierbeinigen Stuhl mit fester Rückenlehne, starken Griffen zum Festhalten und einem leicht nach hinten abfallenden Sitz mit halbrundem Ausschnitt, dessen gewölbter Rand Gesäß und Schenkeln Halt bieten sollte. Unterdessen verließen die Männer die Stube. Johannes hatte noch einmal bestärkend meine Hand gedrückt. Ich hatte sie gar nicht mehr loslassen wollen.

Nachdem Augustine die Tür hinter sich zugezogen hatte, setzte sie sich auf einen kleinen Hocker vor den Gebärstuhl und tastete sich unter meinen Röcken zielsicher bis zu meinem Geschlecht vor. Es machte mir Angst, dass sie sogar sitzend noch immer auf Augenhöhe mit mir war.

Ein hoher, spitzer Schrei entrang sich meiner Kehle, als ihre fleischigen Finger in mich eindrangen. Mein Blick heftete sich auf den meeresfarbenen Kachelofen. Gerade hatte das Grün die Oberhand über das Blau gewonnen. Schlussendlich roch Augustine noch an meinen Gewändern und betrachtete sie eindringlich. »Wasser und Blut sind Euch bereits abgegangen.«

Ich zitterte vor Angst. »Wie kann das …?« Ich musste es in den regennassen Kleidern nicht bemerkt haben. Wieder fehlte es mir an Luft, so dass sie alle Mühe damit hatten, mich aufrecht sitzend auf dem Stuhl zu halten.

»Senta, du holst den Pfarrer! Henrike, du bleibst hier und stehst uns bei!« Die Worte der Hebamme übertönten mein Stöhnen. Das ältere der beiden Mädchen – mit den gleichen Händen wie seine Tante – verließ die Stube.

Für den Befehl, den Pfarrer zu holen, konnte es nur zwei schreckliche Gründe geben: Entweder wollte die Hebamme mein totgeweihtes Kind unbedingt noch getauft haben, bevor es seinen letzten Atemzug tat, oder sie beabsichtigte, meinem gähen Tod zuvorzukommen. In Möhra hatte es einige gäh Verstorbene gegeben, unerwartet bei der Feldarbeit oder in den Stallungen waren sie umgefallen, ohne letzte Beichte und damit die Möglichkeit, Absolution und Wegzehrung zu erhalten. Tote, die die Sterbesakramente nicht erhielten, waren der Hölle geweiht. So stand es in meinem Sterbebüchlein. So durfte es keinesfalls passieren!

»Sein Kopf ist sehr groß.« Augustine tastete meinen Leib von außen ab, und mir war, als kämen die Pranken eines Bären auf mir nieder. Wie sehr wollte ich diese Frau doch gegen die sanfte Ilse eintauschen.

Der wenig später eintreffende Pfarrer Rennebecher ließ mich zuerst wissen, dass er seinen Dienst gewissenhaft seit vierzig Jahren in St. Peter und Paul versah. Danach erst war er bereit, mir die Beichte abzunehmen. Vor Christinas Geburt vor zwei Jahren hatte ich gebeichtet, davon geträumt zu haben, wieder in Eisenach leben zu dürfen. Ich vermisste die Stadt, in der wir vier Geschwister von unseren Eltern zu gottesfürchtigen Menschen erzogen worden waren, die keine Messe ausließen. Als junges Mädchen hatte ich sogar einmal in der Eisenacher Pfarrkirche übernachtet. Heimlich mit Johannes. Möhra war mir nie wirklich zum Zuhause geworden.

»Kleine Hanna«, vernahm ich es von irgendwoher.

Pfarrer Rennebecher erteilte mir die Absolution und die letzte Kommunion. Dann verließ der Geistliche den Raum. Nicht ein tröstendes Wort hatte er für mich übrig gehabt, stattdessen nur die Hebamme mit einem strengen, ja beinahe verachtenden Blick bedacht.

Ich dachte plötzlich an Hans, meinen Nachlass und meine Unfähigkeit, dem Kind in mir das Leben zu schenken, und vergrub mein Gesicht in den Händen. Ich verlangte nach meinem Sterbebüchlein, das die so wichtigen Anweisungen enthielt, wie dem Leibhaftigen in der Todesstunde zu widerstehen sei, doch Augustine ignorierte meine Bitte. Sie half mir hoch und drängte mich in die Schlafkammer. Ich wäre lieber vor dem beruhigenden meeresgrünen Ofen niedergekommen, doch die Hebamme bestand auf einem ungestörten Raum mit Bett.

Senta mit den großen Händen hatte die Kammer und das Lager bereits gesäubert und vorbereitet. Der Regen war hier drinnen nicht mehr zu hören; die Fenster waren von einem Überstand des Obergeschosses vor den Wettern geschützt.

»Mein Rosenkranz«, murmelte ich und konnte vor Schwäche gerade noch mit dem Kopf in Richtung der Wohnkammer weisen.

Auf einen Befehl der Hebamme hin reichte Johannes die Kette herein und versprach, für mich und das Kind zu beten. Hinter oder neben ihm versuchte ich, Hans zu erblicken, aber er zeigte sich nicht. Der Gebärstuhl wurde hereingetragen, und Augustine schob meinen Bruder aus dem Raum.

Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes!

Verunsichert öffnete ich die Schließe meines Umhangs und legte mich rücklings auf das Bett, neben dem der Gebärstuhl aufgestellt war. Mein Atem ging schneller, als ich sah, wie die Mädchen Waschschalen in die schmale Kammer hereintrugen und Leinentücher schichteten, so rein und weiß … in meinen Gedanken sah ich schon, wie sie sich mit dem Blut meines zweiten Kindes färbten. Ich schloss die Finger um das Kreuz an meiner Kette und begann, das Glaubensbekenntnis zu beten. »Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der …« Eine heftige Wehe ließ mich verstummen.

»Das Kind senkt sich schon in Euer Becken, Luderin«, erklärte Augustine und wies mich an, wieder auf dem Gebärstuhl Platz zu nehmen.

Mein Rosenkranz, die rote Seidenschnur mit den Gagatperlen, glitt mir durch die verschwitzten Finger. Ich wickelte sie mir um das Handgelenk, dann umfasste ich die Armlehnen. »Gegrüßt seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen …«

Augustine setzte sich wieder auf ihren Hocker, Senta stellte sich hinter mich und schlang ihre Arme um meinen Bauch. Henrike, die jüngere Schwester, stand dagegen neben der Hebamme und schien alles genau zu beobachten.

Auf Augustines Kommando hin presste ich, den Blick auf ihre riesigen Finger geheftet, die das Kind aus meinem Bauch herauszustreichen versuchten. Meine Schmerzen lenkte ich durch den Druck meiner Hände auf die Armlehnen ab.

»Nur nicht schreien!«, hatte Mutter mir vor meiner ersten Geburt mit auf den Weg gegeben. »Eine sittsame Frau schreit nicht«.

Um Haltung bemüht, betete ich weiter: »… und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesu, der in uns die Hoffnung stärke.« Ich hoffte, dass die Jungfrau Maria, die einst ebenfalls geboren hatte, mir nun beistand.

Nachdem sich der Kopf des Kindes nicht weiter voranschob, wie Augustine kundtat, hievten mich die Frauen vom Stuhl wieder zurück auf das Bett. Ich nutzte die Wehenpause, um ein paar Mal tief durchzuatmen, bevor Augustine mit frisch gesalbten Fingern, die sich wie scharfe Messer anfühlten, wieder in mich hineingriff. Alles in mir brannte, als ob mein Körper eine einzige eitrige Entzündung wäre. Augustines Gesichtsausdruck blieb darüber unbewegt. Erneut sehnte ich mir Ilse herbei, die mir während Christinas Geburt die Hand gehalten und das Rosenkranzgebet mit mir gesprochen hatte. Ilse hatte mir das Gefühl gegeben, neben göttlichem auch menschlichen Beistand zu haben.

Emotionslos sagte Augustine mit den Riesenhänden: »Es steckt mit der Schulter im Muttermund fest, als hätte es sich verkeilt. Ich muss es drehen.«

Ich erbrach mich vor Angst. Meine Mutter war überzeugt gewesen, dass viele Hebammen das Kind bei falscher Lage lieber im Leib sterben ließen, anstatt das Risiko einzugehen, dass es auf dem Weg hinaus starb. Denn in diesem Fall wurde der Kindstod der Hebamme angelastet, starb das Kind jedoch im Mutterleib, war es die Schuld der Gebärenden. »Bitte!«, flehte ich. »Lasst mein Kind nicht im Leib sterben!«

Die Hebamme antwortete nicht. Sie arbeitete unbeeindruckt weiter und versuchte, das Kind von außen zu bewegen.

Es gelang ihr nicht.

Jetzt blieb nur noch, das Kind von innen zu drehen. Ich schrie schon auf, bevor Augustine meinen Schoß überhaupt berührte. Henrike klemmte mir daraufhin einen Beißkeil zwischen die Zähne, Senta drückte meine Schultern auf das Lager nieder. Sie behandelten meinen Körper, als gehörte er ihnen. Gleich packen sie die Haken aus!, war ich überzeugt. Um das Kind damit herauszuziehen.

Bei der nächsten Wehe versuchte Augustine drei Mal, das Kind zu drehen und so zu legen, dass es mit dem Kopf voran aus mir herauskommen konnte. Das kahle Zimmer um mich herum verschwamm, und mir war, als bohrten sich ihre Hände mit jedem Versuch tiefer in mich hinein.

»Ich bekomme es nicht gedreht.«

Erst als die endlose Wehe vorüber war, zog die Hebamme ihre blutbesudelten Hände unter meinen Gewändern hervor. »Es muss sich von alleine wenden, Luderin. Sein Kopf ist außergewöhnlich groß.«

Ich benötigte einige Atemzüge, um mich wiederzufinden. Der Beißkeil fiel mir aus dem Mund und hinterließ einen bittersüßen Geschmack auf der Zunge. Ich fror am ganzen Körper und zitterte unkontrolliert. Mein trockener Hals lechzte nach Wasser. Noch nie zuvor hatte ich solch unsäglichen Durst verspürt, und doch war ich nicht einmal in der Lage, einen Becher allein zum Mund zu führen. Mein Körper gehörte mir nicht mehr. Die Schöpfung hatte ihn an diesem Abend für sich zurückgefordert und ließ ihn von drei fremden Frauen in meiner Schlafkammer peinigen.

»Auf den Gebärstuhl!«, verlangte Augustine. Eine Schweißperle, blank poliert wie ein weißer Chalzedon, rann ihr die rechte Schläfe hinab.

Mit schlaffer Hand deutete ich auf den Boden und war froh, dass Senta mir die Kette, die mir vom verschwitzten Arm geglitten sein musste, wieder um das zitternde Gelenk band. »Jesus … der für uns, der für … uns das schwere Kreuz getragen hat«, nahm ich das Gebet mühsam wieder auf.

»Sie ist heiß, feuerheiß«, ließ Senta ihre Muhme wissen, die daraufhin kurz aufschaute und mit tiefer Stimme wiederholte: »Auf den Stuhl zurück!« Sie klang wie ein Mann.

Das wiederholte Hin und Her zwischen Bett und Stuhl raubte mir Kräfte, die ich lieber für die Wehen aufsparen wollte.

Im Vergleich zur verkrampften Rückenlage empfand ich den Gebärstuhl nun jedoch als Erleichterung. Auf ihm glaubte ich, meiner verbleibenden Kraft eine Richtung geben zu können, und meine Oberschenkel fühlten sich etwas entspannter an. Außerdem konnte ich besser sehen, was die Hebamme tat.

Die nächste Wehe überrollte mich wie eine Welle und trug mich mit sich davon. Sie schlug meinen Kopf zur Seite und gegen Henrikes Leib. Der Schmerz wütete im ganzen Körper so intensiv, dass ich von den Ohren bis zu den Füßen hinunter zuckte.

»Bitte presst, wenn ich es Euch mit meiner linken Hand anzeige, indem ich eine Faust mache.« Augustines rechte Hand verschwand bei diesen Worten wieder in meinem Schoß, die linke hatte sie wie zu einem Schlachtruf erhoben.

Während ich meine Pressbewegungen dem Auf und Zu ihrer Linken anzupassen bemüht war, betete ich in Gedanken das dritte Gesetz im glorreichen Rosenkranz. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat … Dann presste ich, weil sich Augustines Hand schloss, und meinte dabei, in alle Richtungen zu zerreißen. Gegrüßt seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir … Meine Sinne schwanden. Mir war, als hinge da eine andere Frau im Gebärstuhl, eine Fremde, die gerade ihr Kind zu verlieren drohte. Überall war schon Blut auf dem Boden, von Schuhen verschmiert. Der Umstand, dass ich während der Nacht – der Geisterzeit – gebar, hatte von Anfang an nichts Gutes verheißen.

»Luderin!«, vernahm ich als Nächstes und spürte, dass mir jemand grob auf die Wange schlug. Ich musste bewusstlos geworden sein.

»Bleibt bei uns!« Es war Augustines Stimme.

Ich öffnete die Augen und sah, wie Henrike eine Decke über mich breitete. Mir wurde eiskalt, als sie mir mit einem warmen Leinentuch die Stirn zu tupfen begann. Der Forstmann setzte seine Axt an meiner Wurzel an, und ich konnte den bevorstehenden Schmerz schon spüren, den seine Axt beim Auftreffen verursachen würde.

»Es klemmt in Eurem schmalen Becken fest und hat schon eine Weile kein Zuckerlein mehr getan«, erklärte Augustine. »Die nächste Wehe ist entscheidend. Da müsst Ihr seinen Kopf durchbekommen.«

Die Fensterläden schlugen so heftig gegen die Hauswand, als gemahnte mich Gevatter Tod daran, dass niemand ihm entkam, dass einzig er, der unerbittliche Herr des Waldes, über Leben und Tod entschied. Ich fühlte mich machtlos, wie Laub vom Wind umhergetrieben. In mir wuchs die Überzeugung, dass alles, was ich bisher getan hatte oder noch tun würde, auf das Gleiche hinauslief: auf den Verlust meines zweiten Kindes. Hier in dieser düsteren Stadt, in der sich nicht einmal der Mond spiegeln wollte. Ich machte das Kreuzzeichen, dachte an meine Lieben im fernen Eisenach und hier in Eisleben, an meine Christina und die heilige Dorothea, die Beschützerin der Kindbetterinnen.

Bei der nächsten Wehe schrie ich trotz Mutters Gebot meinen Schmerz laut hinaus. Mit der Kraft der Verzweiflung presste ich, bis ich spürte, dass sich meine Beckenknochen auseinanderschoben. Mein Körper bäumte sich auf, nicht einmal Senta konnte ihn länger gegen die Rückenlehne drücken. Auch meine Stimme verselbständigte sich. Ich hoffte nur, dass Hans mir diese Verfehlung verzeihen würde.

Dann ging mir endgültig die Luft aus, und ich sank zurück in den Stuhl. Ein Vorhang senkte sich über mich.

Ich sah, hörte und spürte nichts mehr.

»Luderin?«

Ich ertastete das Bett unter mir und stöhnte: »Ilse?« Meine Hebamme aus Möhra war also doch noch gekommen!

»Ich weiß nicht, ob ich das Leben Eures Kindes noch zu retten vermag. Es gibt nur noch eine einzige Möglichkeit.« Die Worte drangen überraschend hart und klar zu mir vor, wie Schläge. Das war Augustines, nicht Ilses Stimme, leider.

Was für ein in diesem Moment unsinniger Gedanke, schalt ich mich kurz darauf. Es ging jetzt um das Leben meines Kindes. Wer auch immer ihm auf die Welt verhelfen konnte, sollte tun, was notwendig war! Auch wenn sich dafür Ilses und Augustines Hände gleichzeitig an mir hätten vergehen müssen. Zum Zeichen meines Einverständnisses senkte ich die Lider, wohlwissend, dass alles, was jetzt folgen würde, vermutlich unchristlich und darum verboten war.

»Verriegelt die Tür!«, hörte ich Augustine anordnen.

Ich riss die Augen auf, als ein poliertes Messer im Schein der Talglichter aufblitzte. Erst jetzt begriff ich, was mir bevorstand. Mir blieb nur die Hoffnung auf Gottes Erbarmen.

Sie flößten mir einen Trank ein und entkleideten mich bis auf das ärmellose, dünne Unterhemd. Nicht einmal Hans hatte mich jemals so gesehen. Doch war ich inzwischen für jede Art von Widerspruch, Anstand oder gar Gebet zu erschöpft. Ich fühlte, dass der Trank meinen Sterbeprozess beschleunigte.

Ich bekam den Beißkeil zwischen die Zähne geschoben, damit ich mir vor Schmerz nicht die Zunge blutig biss. Eines der Mädchen, ich vermochte sie nicht mehr voneinander zu unterscheiden, drehte mich auf die linke Seite, damit Augustine dort das Messer ansetzen konnte. Ich war schändlich nackt, kein Mensch mehr. Den Schnitt führte sie etwas oberhalb meiner Scham aus, und es fühlte sich an, als schlitzte sie mich von einer Hüfte bis zur anderen auf. Ich konnte nicht mehr schreien oder mich gar bewegen. Der Trunk lähmte meine Gliedmaßen, nicht aber mein Schmerzempfinden. Ich schlug meine Zähne tief in das Holz in meinem Mund. Es fühlte sich an, als rissen die drei Frauen mich mit bloßen Händen auf. Sie drehten mich wieder auf den Rücken und schoben Decken unter mein Kreuz. Dann wühlte Augustine in mir. Schmatzende Geräusche drangen an meine Ohren.

Eine unbestimmte Zeit später machte ich kein Blut mehr auf dem Boden und an den Betttüchern aus. Ich selbst trug frische Gewänder: über dem Hemd ein langes, reinweißes Unterkleid. Wie in Gottes ewigem Reich.

»Euer Kind …«, vernahm ich Augustines Stimme.

Sofort wanderte meine Hand unter der Decke zum Bauch, der mir kaum vermindert schien und brannte. Ich kämpfte darum, die bleischweren Lider offen zu halten.

Hans stand mit gutem Abstand zum Bett im Raum.

»Sie hat es gerade noch vor Mitternacht geboren«, erklärte Augustine ihm. »Und es scheint gesund zu sein.«

Der Schmerz war noch zu stark, als dass ich begriff, was sie gerade gesagt hatte. Ich dachte nur an die Bibelworte aus dem Brief des Petrus: Wer im Fleisch gelitten hat, für den hat die Sünde ein Ende.

Hans nickte in meine Richtung, beinahe anerkennend. »Es ist ein Junge.«

Erst als das Bündel in Augustines Armen zu weinen begann, verstand ich. Jeder Schrei ließ die zurückliegende Nacht mehr verblassen, denn unser Kind schrie das Lied des Lebens. Auch mir war jetzt zum Weinen zumute, und ich faltete meine Hände zum Gebet. Mit Tränen auf den Wangen dankte ich allen, um deren Beistand ich auf dem Gebärstuhl gefleht hatte. Doch der Schmerz trübte mein Bewusstsein noch immer und dämpfte das überwältigende Glücksgefühl.

Als sich meine Hände wieder lösten, trat Augustine mit dem Bündel an das Bett heran. Das Kind war fest in reines Leinen gewickelt, nur seine Händchen zappelten in der Luft. Senta half mir, mein Neugeborenes im Arm zu halten. Sein Weinen ging in ein Greinen über.

»Noch heute werden wir ihn in St. Peter und Paul taufen«, unterbrach Hans den Moment der Zweisamkeit mit meinem Sohn. »Pfarrer Rennebecher nimmt sich Martins gleich am Nachmittag an.«

Martin?, ging es mir durch den Kopf. Der Tagesheilige Martin hatte Kranken beigestanden, Arme unterstützt und mit Nackten selbstlos seinen Mantel geteilt. Er war ein Mann der Nächstenliebe, ein guter Kamerad und vorbildlicher Christenmensch.

Ich nickte, wohlwissend, dass ich hier das Bett hüten würde, anstatt meinem zweiten Kind während der Aufnahme in Gottes Reich beizustehen. Aber so war es nun einmal Sitte. Sicher würde Johannes nach der Taufe bei mir vorbeischauen.

Ich streichelte dem Winzling über die samtenen Wangen. Noch immer war meine Angst nicht erloschen, dass er sterben und in den gottfernen Limbus, den Ort der ungetauften, neugeborenen Seelen gelangen könnte. Abgesehen von dem großen Kopf wirkte er äußerst schmal.

»Martin«, flüsterte ich und blies meinen Atem sachte durch seine langen Wimpern, so dass er blinzeln musste – seine erste Reaktion auf mich. Martins Augen waren wie die meinen, von der Form her mandelförmig und leicht schräg stehend. Er war ein Teil von mir. Ich war überwältigt. Martin war das erste Kind, um das ich mich kümmern durfte. Ich wollte Liebe geben, trösten, für ihn einstehen und … vielleicht auch zurückgeliebt werden. Endlich würde ich einen Halt in meinem Leben haben. Martins Geburt war wie Balsam auf die Wunde, die Christinas Schicksal mir zugefügt hatte, und ich hoffte, mit meiner zweiten Mutterschaft mein Versagen vom Fest Mariä Heimsuchung wiedergutmachen zu können.

»Ich werde dich beschützen, was auch immer kommen mag. Mein letztes Gewand mit dir teilen und dir stets beistehen.« Das waren meine vorauseilenden Taufworte an meinen Sohn, der das Weinen inzwischen ganz aufgegeben hatte. Mein Leibesschmerz trat in den Hintergrund. Es war genau der Moment, in dem Gott mir die Gewalt über meinen Körper zurückgab.

»Der größte Kampf steht Euch erst noch bevor: das Kindbettfieber«, warnte Augustine, auch an Hans gewandt.

Ich wusste, wovon sie sprach, konnte ich doch ein Dutzend Frauen aufzählen, die in Eisenach an der tückischen Krankheit gestorben waren. Mit den Gedanken noch immer bei den Geschehnissen der vergangenen Nacht, hatte ich unseren Martin nicht mehr in die ausgestreckten Arme der Hebamme zurückgeben wollen, die nunmehr resolut erklärte, die kommenden Tage und Nächte an meiner Seite zu wachen. So lange, bis der Verdacht auf Kindbettfieber verworfen werden könnte oder die Krankheit besiegt sei. Das überraschte mich, weil mein Mann doch so sparsam war und viele Kindbetterinnen ohne tägliche Pflege auskommen mussten.

Nachdem Hans die Kammer verlassen hatte, verlor Augustine kein einziges Wort über die Schnittgeburt, sondern meinte nur, dass sie unserem Kind zur Beruhigung erst einmal fremde Milch einflößen würde. In wenigen Tagen ist auch meine Milch nicht mehr unrein, dachte ich zuversichtlich und wandte den Blick erst von unserem Sohn, als Augustine, Martin auf dem Arm wiegend, den Raum verlassen hatte.

Als ich alleine war, klärten sich meine Gedanken. Die Nacht war der Zeitraum des Allmöglichen, vornehmlich der Geister, aber manchmal geschahen auch Wunder.

Gott hatte eines an mir gewirkt.

Unser Kind war drei Wochen zu früh gekommen.

Sie hatten es mir aus dem Leib schneiden müssen.

Es lebte.

Ich lebte.

Zuvor hatte ich noch nie von einer Schwangeren gehört, die eine Schnittgeburt überlebt hatte. Gewöhnlich wurden Kinder, wenn überhaupt, aus dem Leib ihrer bereits verstorbenen Mütter herausgeschnitten. Schnittgeburten waren verboten.

Was mir bewusst war und mich tief in meinem wunden Körper erschauern ließ, war die Tatsache, dass die Entbindung des Antichristen stets als Schnittgeburt dargestellt wurde. Damit trat mein kleiner Martin mit einer denkbar schweren Bürde ins Leben. Ein Grund mehr, warum ich mich besonders um Schutz und Lenkung bemühen wollte. Die schreckliche Schnittgeburt hatten wir gemeinsam überstanden, ohne den jeweils anderen hätten wir vermutlich nicht überlebt. Wir hatten uns gegenseitig das Leben gerettet.

In Augustines bislang ausdruckslosem Gesicht hatte ich Helligkeit ausgemacht, als sie Martin auf dem Arm gehalten und betrachtet hatte. Helligkeit, die vielleicht daher rührte, dass ihr mit der Schnittgeburt etwas Einzigartiges gelungen war. An diesem elften November im Jahr 1483 war für mich noch nicht vorstellbar, dass mir etwas bevorstand, das die Kraftanstrengung von Martins Geburt noch übertreffen könnte.

»Margarethe, komm zu dir! Komm aus deiner Tagträumerei zurück.« Hans Luther ruckelte am Arm seiner Frau, und obwohl deren Augen geöffnet waren, wähnte Lucas Cranach sie in einer anderen Welt. Sie wirkte wie nach einem schlimmen Traum, desorientiert und verschwitzt.

Bisweilen hatte Lucas auch Alpträume und benötigte dann am Folgemorgen einen strengen Spaziergang einmal um den Marktplatz herum, um sich wieder der realen Welt zu versichern. Auf der jüngsten Bestellliste für Zeichenutensilien, die er erst vor einer Stunde vervollständigt hatte, stand der dreizehnte Dezember 1527 geschrieben.

»Willkommen in Wittenberg«, begrüßte er nun seine Gäste.

Hans Luther nickte und blickte gleich danach in das breite, mehrstöckige Cranach-Haus mit den eng beieinanderstehenden, schier unzähligen Fenstern, das sich hinter Lucas auftat. Es war das größte in ganz Wittenberg und lag außerdem noch in der klangvollsten Straße der Stadt: Schlossstraße 1.

»Hattet Ihr eine angenehme Fahrt?«, erkundigte sich Lucas, obwohl die Antwort seinen Gästen ins Gesicht geschrieben stand. In den Zügen von Hans und Margarethe Luther las er die Erschöpfung einer vieltägigen Reise, die wenig komfortabel gewesen sein musste. Graue, fahle Haut, dunkle Augenringe und gerötete Lider zeugten ganz deutlich von Anstrengung und zu wenig Schlaf. Um dies festzustellen, bedurfte es nicht einmal des geschulten Blicks des erfahrenen Porträtmalers, der jeden Muskel und Knochen des menschlichen Gesichts kannte und dessen Regungen zu deuten wusste. Im Winter von Mansfeld nach Wittenberg zu reisen, war niemals angenehm, selbst wenn die Luthers in einer Sänfte hierher getragen worden wären.

»Es ging«, entgegnete Hans Luther dennoch und stieg erst jetzt ungelenk vom Kobelwagen. Ihn schien der Rücken zu schmerzen.

Lucas sah, dass Margarethe Luther erst jetzt wieder langsam zu sich kam. Ihr Ehemann half ihr auf Wittenberger Boden, wo sie erst einmal leicht wankte und sich sammeln musste. Dann gab Hans Luther dem Wagenführer mit dem Mansfelder Wappen auf dem Umhang Anweisung, vor dem Haus auf seine Rückkehr zu warten. Von Martin hatte Lucas erfahren, dass seine Familie nicht mehr ohne Schutz reisen konnte, denn die Altgläubigen benutzten nur allzu gerne Schwerter und Messer als Waffen anstelle von Worten.

Die frühe Ankunft der Luthers brachte zwar seine Pläne für den heutigen Tag durcheinander, aber Lucas’ Freude über ihre Anwesenheit verdrängte dies. Die Aufgabe, die Lapislazuli-Lieferung vom Schmuckhändler entgegenzunehmen, würde er Hansi übertragen. Sein ältester Sohn war Lehrbursche in seiner Malwerkstatt und kannte sich mit der Reinheit des Gesteinpulvers inzwischen ebenso gut aus wie er. Die Prüfung der Einkaufslisten für die Apotheke würde er einem der anderen Lehrbuschen überlassen oder auf die erste Hälfte der Nacht verschieben.

Die Luther-Eltern kannte Lucas von Martins Hochzeit vor zwei Jahren. Die eigentliche Trauung hatte nur in kleinem Kreis mit engsten Freunden – zu denen auch er zählte – stattgefunden. Zum Hochzeitsmahl zwei Wochen später waren dann auch Martins Eltern geladen gewesen. Bereits damals hatte Margarethe Luther jene kunstvoll aufragende Haube mit den flatternden Verzierungen aus hauchdünnen Kupferblättchen über der Stirn getragen, die sie auch heute schmückte.

Lucas bedeutete seinen Gästen einzutreten. »Lasst uns erst einmal in die Wohnkammer hinaufgehen«, schlug er vor und zeigte auf die Treppe am Ende des Flures, auf der gerade sein Hausdiener erschien.

»Willkommen in Wittenberg. Mein Name ist Korbinius Hufnagel«, stellte dieser sich vor, nachdem er einen Nießer unterdrückt hatte, und nun auf sie zukam.

Lucas beobachtete, dass Hans Luther dem Diener zunickte, der sich tief und lang verbeugte. Margarethe war hingegen einen Schritt zurückgetreten. Wittenberg galt erst seit zwei Wochen als pestfrei, er verübelte ihr diese Vorsicht nicht.

»Erlaubt Ihr?« Mit ausgestrecktem Arm bat Hufnagel darum, die Umhänge des Hausherrn und der Gäste entgegenzunehmen.

Margarethe Luther behielt den ihren an. Auch Hans Luther überreichte lediglich seine schwarze Kappe, die sein ergrautes Haar freigab. Martin hatte sein welliges Haar also von ihm! Ungewöhnlich lang hatte es sein Freund getragen, als er diesen bei seinem heimlichen Besuch damals in Wittenberg als Junker Jörg gemalt hatte. Ein Bildnis, das er später hundertfach vervielfältigt hatte, um von dem Mann zu erzählen, der nicht Mönch, sondern Kämpfer war, ein Kämpfer mit Worten anstatt mit Schwertern.

Lucas zwang sich, sein Studium der lutherischen Züge an Martins Vater, die Suche nach den kleinsten Ähnlichkeiten, noch etwas zurückzustellen. »Ich freue mich, dass Ihr meiner Einladung gefolgt seid und ich Euch porträtieren darf«, überbrückte er die Stille. »Die Bildnisse sollen ein persönliches Geschenk für Martin werden. Seit langer Zeit schon vereint uns tiefe Verbundenheit.« Trotz des Altersunterschiedes von mehr als zehn Jahren – Lucas zählte inzwischen fünfundfünfzig Jahre –, schätzten Martin und er nicht nur die gemeinsame Zusammenarbeit: die Herausgabe einiger von Martins Schriften und Lucas’ Bilder, die mit Martins Worten Hand in Hand gingen und eine Einheit bildeten. Sie standen sich, wohl aufgrund ihrer ähnlichen Charakterzüge, auch persönlich nahe. Beide besaßen sie eine überwältigende Leidenschaft für ihre Sache, der sie sich nicht nur tagsüber, sondern auch viele Nächte hindurch widmeten.

Martins Familie in Mansfeld war groß. Von seinen Eltern, Hans und Margarethe Luther, hatte Martin so gut wie nie gesprochen. Vielleicht war er sich lange nicht sicher gewesen, wie er Vater und Mutter beschreiben sollte. Oder gab es gar ein Geheimnis um sie? Lucas würde es herauszufinden. Ein Porträtmaler konnte, wenn er sich nur geschickt anstellte, alles erfahren. Einmal mehr bedauerte Lucas, seine eigenen Eltern zu Lebzeiten nicht gezeichnet zu haben. Der Tod der beiden vor einigen Monaten in Kronach – zuerst war der Vater gestorben und nur wenige Tage darauf auch die Mutter – war ein Verlust und hatte ihm erneut deutlich gemacht, wie vergänglich doch alles auf Erden war – solange Pinsel und Farbe es nicht festhielten. Und die Voraussetzung für ein gelungenes Porträt war neben einer gelungenen Gesprächsführung immer noch die genaue Beobachtung des Modells – eine Erkenntnis, die ihm auch während seiner jahrelangen Tätigkeit als Hofmaler immer wieder zugutekam. Und jemanden oder etwas zu beobachten, war für ihn genauso selbstverständlich wie zu atmen. Seelische Regungen und Befindlichkeiten enthielten für ihn genauso viel Aussagekraft wie Mimik und Gestik.

In diesem Moment wanderten Margarethes Augen zur Tür an der rechten Wand des Flures, hinter der das Klirren von Gläsern zu hören war. Danach wurde Margarethes Aufmerksamkeit von Stimmen abgelenkt, die durch die Tür an der gegenüberliegenden Flurseite zu ihr drangen.