9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

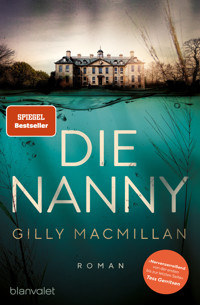

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Sie ist die Tote im See. Sie ist die Frau an der Tür. Sie ist das Kindermädchen!

Die siebenjährige Jo wächst im Luxus auf, doch Wärme und Zuneigung erfährt sie nur von ihrer geliebten Nanny Hannah. Als die eines Nachts ohne jede Erklärung verschwindet, bricht für das Mädchen eine Welt zusammen. Dreißig Jahre später kehrt Jo nach England in das Anwesen ihrer Kindheit am See zurück. Die Beziehung zu ihrer Mutter ist noch immer geprägt von Vorwürfen und Ablehnung, und so ist Jo überglücklich, als eine ältere Dame auftaucht und sich als Hannah, Jos ehemalige Nanny, vorstellt. Doch Jos Mutter ist misstrauisch. Denn sie weiß – Hannah ist tot, seit der Nacht vor über dreißig Jahren. Wem soll Jo glauben? Ihrer Mutter oder der Frau, die damals das einzig Gute in ihrem Leben war? Und will Jo die Wahrheit überhaupt wissen? Denn die tut manchmal so weh, dass man lieber mit einer Lüge leben würde …

Unglaublich packend, spannend bis zur letzten Seite: herausragende Spannung von Gilly Macmillan. Lesen Sie auch »Der Vertraute«, den neuen hochspannenden Roman der Bestsellerautorin!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 509

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Buch

Die siebenjährige Jo wächst im Luxus auf, doch Wärme und Zuneigung erfährt sie nur von ihrer geliebten Nanny Hanna. Als die eines Nachts ohne jede Erklärung verschwindet, bricht für das Mädchen eine Welt zusammen. Dreißig Jahre später kehrt Jo nach England in das Anwesen ihrer Kindheit am See zurück. Die Beziehung zu ihrer Mutter ist noch immer geprägt von Vorwürfen und Ablehnung, und so ist Jo überglücklich, als eine ältere Dame auftaucht und sich als Hanna, Jos ehemalige Nanny, vorstellt. Doch Jos Mutter ist misstrauisch. Denn sie weiß – Hanna ist tot, seit der Nacht vor über dreißig Jahren. Wem soll Jo glauben? Ihrer Mutter oder der Frau, die damals das einzig Guten in ihrem Leben war? Und will Jo die Wahrheit überhaupt wissen? Denn die tut manchmal so weh, dass man lieber mit einer Lüge leben würde …

Die Autorin

Die Bestsellerautorin Gilly Macmillan wuchs in Swindon, Wiltshire, auf und lebte in ihrer Jugend einige Jahre im Norden Kaliforniens. Sie arbeitete beim Burlington Magazine, der Hayward Gallery und als Dozentin für Fotografie, heute widmet sie sich ganz dem Schreiben. Sie lebt mit ihrer Familie in Bristol, England. Mehr Informationen zur Autorin unter www.gillymacmillan.com

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag

GILLY MACMILLAN

DIENANNY

ROMAN

Aus dem Englischen von Sabine Schilasky

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Nanny« bei Century, London. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © der Originalausgabe 2019 by Gilly Macmillan Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Kerstin Kubitz Umschlaggestaltung: Sandra Taufer unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock.com (Radek Stwgolewski, Elymas, Evgeny_Popov, Jerry Lin, Dinga, ilo/ab), © DGLimages/iStockphoto JB · Herstellung: sam Satz und E-Book: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-25132-1V002 www.blanvalet.de

Für Helen Heller, sagenhafte Agentin, Modeguru, Aussprachetrainerin unserer Familie und Freundin.

Das Wasser schlägt über dem Körper zusammen, verschluckt ihn, während das Schaukeln des Bootes langsam abebbt. Die Person in dem Boot wartet, bis die Oberfläche des Sees wieder glatt ist. Ihr Atmen ist erschreckend laut. Sie nimmt die Ruder auf und entfernt sich mit entschlossenen Schlägen von der Stelle. Ihre Arme schmerzen, und sie denkt: Ich fasse es nicht, dass ich das tun musste. Wie grauenvoll, dass ich so etwas getan habe. Als sie das Bootshaus erreicht, gleitet das Boot sanft hinein. Stumm geht sie zurück nach Lake Hall und achtet darauf, wo sie hintritt. Sie ist sehr müde. Das Wasser war extrem kalt. Was für ein schlimmes Ende für einen Menschen, denkt sie, so unglücklich, aber notwendig. Als sie ins Haus schlüpft, bemerkt sie die Brise nicht, die durch die Spitzen der Trauerweidenzweige streicht und sie im Dunkeln zum Tanz auf dem Wasser auffordert.

Wie gebannt starre ich mein Spiegelbild an. Es ist eine grotesk geschminkte Version meiner selbst, verfälscht wie alles andere. Was ist mein wahres Ich? Diese angemalte Kreatur oder die Frau hinter der Maske?

Ich weiß nicht mehr, wem oder was ich glauben soll.

Hinter mir geht die Tür auf, und meine Tochter erscheint. Ihr rundes Gesicht mit den kornblumenblauen Augen taucht hinter meinem im Spiegel auf, unbefleckt.

Ich will nicht, dass sie mich jetzt sieht. Sie soll nicht wie ich werden.

»Geh raus«, sage ich.

EINS

1987

Als Jocelyn aufwacht, ist sie durcheinander und ihr Mund wie ausgetrocknet. Draußen ist es hell, und es fühlt sich an, als hätte sie sehr lange geschlafen. Sie betrachtet die Zeiger auf dem Wecker und kommt mit einiger Mühe zu dem Schluss, dass es vier Minuten vor halb neun ist. Gewöhnlich weckt ihre Nanny sie um sieben.

Sie gähnt und blinzelt. Rundliche, tanzende Giraffen tollen in Paaren über die Tapete, und Stofftiere reihen sich am Fußende ihres Bettes. An der Tür des Kleiderschrankes hängt ein leerer Bügel, wo Nanny Hannah ihn gestern gelassen hat. Der war für Jocelyns besonderes Kleid gewesen, das ihre Mutter ihr gekauft hatte, damit sie darin die Gäste empfing. Das Kleid ist ruiniert, und jetzt ist es weg. Jocelyn hat ein schlechtes Gewissen deshalb und ist traurig, aber auch verwirrt. Sie weiß, dass das, was passiert ist, schlimm war, kann sich jedoch nur bruchstückhaft an den Abend erinnern und verdrängt die Erinnerung gleich wieder, weil sie sich so schämt.

Eigentlich ist Jocelyns Zimmer einer ihrer Lieblingsorte; aber heute Morgen fühlt es sich anders an, zu still. Die Kleiderschranktür steht einen Spalt offen, und sie stellt sich vor, dass drinnen eine Kreatur mit Klauen und langen Gliedmaßen lauert, die jeden Moment herauskommen und sie schnappen wird.

»Hannah!«, ruft sie. Da ist ein Lichtstreifen unter der Tür, die ihr Zimmer von dem der Nanny trennt, allerdings kein Anzeichen sich bewegender Schatten, die ihr sonst verraten, wenn Hannah auf ist. »Hannah!«, versucht sie es wieder, dehnt die Vokale länger. Keine Antwort.

Sie klettert aus dem Bett und läuft die wenigen Schritte hinüber zu Hannahs Tür, wobei sie im Vorbeigehen die Kleiderschranktür zuwirft. Der Bügel fällt herunter, und das Klappern erschreckt sie. Jocelyn soll anklopfen und warten, dass Hannah sie hereinbittet, bevor sie das Zimmer der Nanny betritt, aber sie stößt die Tür einfach auf.

Jocelyn rechnet damit, Hannah im Bett zu sehen oder auf dem Stuhl in der Ecke, bekleidet mit ihrem roten Bademantel und den Plüschpantoffeln; aber Hannah ist nicht da. Jocelyn rechnet damit, ein Glas Wasser und ein dickes Taschenbuch mit Eselsohren auf dem Nachttisch zu sehen. Sie rechnet damit, Hannahs Haarbürste und Make-up sowie die beiden Porzellankatzen zu sehen. Aber es ist nicht die geringste Spur von Hannah oder ihren Sachen in dem Zimmer zu entdecken. Das Bett ist ordentlich gemacht, der wollene Überwurf glatt gestrichen, die Ecken akkurat aufeinandergelegt; die Kissen sind aufgeschüttelt, die Vorhänge zurückgezogen, und alles ist kahl.

»Hannah!«, schreit Jocelyn. Es ist nicht der Schreck angesichts des leeren Zimmers, der ihren Schrei so durchdringend macht, sondern ein plötzliches, furchtbares Gefühl von Verlust.

Marion Harris, die Haushälterin in Lake Hall, zieht jede Schublade in Hannahs Zimmer auf, öffnet jede Schranktür. Auslegpapier hat sich am hinteren Ende der Schubladen zusammengekräuselt, und leere Metallbügel klimpern im Kleiderschrank. Sie hebt den Bettüberwurf an einer Ecke hoch und überprüft den Nachttisch. Das Mädchen hat recht, hier ist nichts mehr von Hannah zu sehen. Marion geht den Korridor hinunter zur Abstellkammer. »Sie hat ihre Koffer mitgenommen. Ich glaub es nicht.« Die Lampenschnur schaukelt wild hin und her.

»Hab ich doch gesagt«, flüstert Jocelyn. Ihr Kinn bebt. Sie hatte sich an die Hoffnung geklammert, dass Marion ihr erklären könnte, was los war, oder alles wiedergutmachen.

Marion schnaubt. »Das sieht ihr gar nicht ähnlich. Sie hätte doch etwas gesagt oder eine Nachricht hinterlassen. Nie würde sie uns einfach so im Stich lassen.«

Kirchenglocken beginnen zu läuten. Marion blickt kurz durchs Fenster zu der Turmspitze, die knapp über den dicht stehenden Eichen aufragt, welche das Anwesen Lake Hall umgeben.

»Bleib hier und spiel!«, sagt sie. »Ich bringe dir etwas zum Frühstück, und dann spreche ich mit deinen Eltern.«

Jocelyn bleibt bis mittags in ihrem Zimmer. Sie malt ein Bild für Hannah, wählt sorgfältig die Farben aus und achtet darauf, dass sie nicht über den Rand malt. Als Marion sie nach unten ruft, platzt sie vor Neugier, doch Marion sagt: »Ich weiß auch nicht mehr als du. Du musst deine Eltern fragen.« Ihre Lippen sind zu schmalen Linien zusammengekniffen.

Jocelyns Eltern sind im Blauen Salon mit zwei Freunden, die über Nacht geblieben sind. Zeitungen und farbige Beilagen liegen überall ausgebreitet auf den Sofas und dem Couchtisch. Im Kamin brennt ein Feuer, und die Luft ist schwer von Holz- und Zigarettenrauch.

Jocelyn versucht, ihren Daddy auf sich aufmerksam zu machen, aber er sitzt tief eingesunken in seinem Sessel, hat die langen Beine überkreuzt und versteckt sich hinter seiner rosa Zeitung. Mutter liegt auf einem der Sofas, den Kopf auf einem Stapel Kissen, die Augen halb geschlossen. Sie drückt eine Zigarette in dem großen Marmoraschenbecher aus, den sie auf dem Bauch balanciert. Jocelyn holt tief Luft und nimmt ihren ganzen Mut zusammen, um etwas zu sagen. Die Aufmerksamkeit ihrer Mutter möchte sie möglichst nicht erregen.

Die Freundin ihrer Eltern dreht sich vom Fenster um und bemerkt Jocelyn an der Tür. »Ja, hallo«, sagt sie. Jocelyn glaubt, dass sie Milla heißt. Milla hat das braune Haar so zurückgekämmt, dass es ganz bauschig aussieht.

»Hallo«, antwortet Jocelyn. Sie versucht zu lächeln, wird aber stattdessen rot. Sie weiß, dass sie gestern Abend ungezogen war, nur nicht, ob Milla es auch weiß.

Virginia Holt schlägt die Augen ganz auf, als sie die Stimme ihrer Tochter hört. »Was willst du?«

Jocelyn zuckt zusammen und sieht zu ihrem Vater. Er ist noch hinter seiner Zeitung.

»Hallo!«, sagt ihre Mutter scharf. »Ich rede mit dir, er nicht.«

Jocelyn schluckt. »Weißt du, wo Hannah ist?«

»Ja, weg.« Zwei Silben, und Jocelyn hat das Gefühl, keinen Boden mehr unter den Füßen zu haben. Hannah bedeutet ihr alles. Hannah mag sie. Hannah hört zu und hat Zeit, Jocelyn Dinge zu erklären. Hannah ist besser als Mutter. Hannah liebt Jocelyn.

»Nein!«

»Stampf nicht mit dem Fuß auf, junges Fräulein! Was fällt dir ein?«

»Hannah ist nicht weg! Wo ist sie hin?«

»Alexander!«

Lord Holt lässt die Zeitung sinken. Er sieht sehr müde aus. »Mummy hat recht, Liebes. Es tut mir leid. Wir finden so schnell wie möglich eine neue Nanny für dich. Mummy wird nach dem Wochenende einige Anrufe machen.«

Jocelyn schreit, und sofort springt ihre Mutter auf, sodass der Aschenbecher auf den Teppich fällt und die Asche sich über den Boden ausbreitet. Virginia packt Jocelyns Arme und beugt sich zu ihr, bis ihr Gesicht nur noch Zentimeter von Jocelyns entfernt ist. Ihre Augen sind schrecklich blutunterlaufen, und das Haar fällt ihr ins Gesicht. Jocelyn will zurückweichen, aber ihre Mutter hält sie fest.

»Hör auf der Stelle auf! Hannah ist weg, und ich kann dir auch sagen, warum, nämlich wegen dir. Du bist ein böses Mädchen, Jocelyn, ein sehr böses Mädchen. Kein Wunder, dass Hannah es nicht mehr ausgehalten hat, auf dich aufzupassen!«

»Ich werde artig sein, versprochen. Ich werde das artigste Mädchen sein, wenn du Hannah zurückholst.«

»Dafür ist es zu spät.«

JO

Die Hotellounge hat hohe Decken und in Pastelltönen gehaltene Wände. In der Ecke hinten bröckelt der Stuck, eigentlich müsste er ausgebessert werden. Draußen regnet es so sehr, dass die Fensterscheiben wie verflüssigt aussehen. Zum Nachmittagstee ist die Lounge beinahe voll besetzt, und die Luft summt von den leisen Gesprächen rundherum. Geschirr und Bestecke klimpern. Leise Klaviermusik und gelegentliches Lachen sorgen für eine angenehm heitere Stimmung. Der Raum ist warm, aber zu groß, um gemütlich zu sein. Ich stelle mir vor, dass sich das Funkeln der Kronleuchter hübsch in meinen Augen spiegelt, obwohl sich meine Gemütsverfassung eher mit dem berühmten Munch-Gemälde »Der Schrei« beschreiben ließe.

Dennoch strenge ich mich sehr an, denn es ist Rubys Geburtstag.

»Lachs und Gurke, Jocelyn?«, fragt Mutter.

Es ist sinnlos, sie abermals zu erinnern, dass ich es vorziehe, »Jo« genannt zu werden. Ich muss es ihr schon an die hundert Mal gesagt haben, seit Ruby und ich hergekommen sind, und sie weigert sich immer noch, es zu akzeptieren. Ich wünschte, sie hätte es heute nicht mit dem Rouge übertrieben. Ihre Wangen sind so rot wie die eines Bilderbuchschweinchens, und ihr stahlgraues Haar ist zu einer weichen Tolle gekämmt und unter einem Samthaarreif fixiert.

Mutter reserviert stets den Ecktisch hier, wenn sie in die Stadt kommt. Er bietet die beste Aussicht auf den Raum. Sie erzählt mir, dass es mit dem Essen bergab gegangen ist, seit sie mit mir als Kind hier war, was, wie sie sagt, eine Schande ist. Inzwischen habe ich den Eindruck, sie kommt nur noch aus dem einen Grund her, weil sie es genießt, das Personal zusammenzustauchen. Ich habe es als Kind gehasst, mit ihr hier zu sein, und dreißig Jahre später geht es mir nicht anders.

»Danke.« Ich nehme eins der schlaffen weißen Dreiecke und lege es ordentlich in die Mitte meines Tellers.

»Ruby, Schatz?« Mutter gibt sich unerwartet charmant. Und das Ziel dieser Offensive ist meine zehnjährige Tochter Ruby. Sie sind sich vor einem Monat erstmals begegnet, und ich dachte, sie würden wie Hund und Katze sein.

Meine Mutter ist ein siebzigjähriges Relikt der englischen Aristokratie: kalt, altmodisch, versnobt, egoistisch, gierig und mit fließendem Oberklassenenglisch.

Ruby ist eine Zehnjährige, die in Kalifornien geboren und aufgewachsen ist: blitzgescheit, freundlich, verrückt nach Internetspielen, ehemaliges Mitglied einer Mädchenfußballmannschaft und wohl für immer ein Wildfang.

Was die Kompatibilität der beiden betrifft, lag ich vollkommen falsch. Seit ihr Dad gestorben ist, bin ich der Mittelpunkt von Rubys Welt, doch nun droht mir auf einmal ernst zu nehmende Konkurrenz von meiner Mutter. Direkt vor meiner Nase sehe ich ein Band zwischen den beiden entstehen. Es kommt mir vor, als würde sich meine Mutter ungebeten in die Lücke drängen, die Chris in Rubys und meinem Leben hinterlassen hat, und mir ist alles andere als wohl dabei.

»Danke, Granny.« Ruby schenkt meiner Mutter ein strahlendes Lächeln, als sie ein Sandwich von der vierstöckigen Etagere nimmt. Es ist die größte im Raum. Auf der Karte wird sie als »Dekadenter Nachmittagstee« geführt. Meine Mutter hat sie genüsslich bestellt, auch wenn der Preis pro Person einem die Tränen in die Augen treibt. Ich glaube, sie macht es, um mich zu beschämen, weil ich Ruby keinen Geburtstagskuchen gebacken habe. Ich hatte einen gekauft, allerdings einen günstigen aus dem Supermarkt. Mehr war nicht drin.

Rubys Augen leuchten vor Entzücken, und sie knabbert affektiert am Rand ihres Sandwiches. Mir gefällt das nicht. Ruby ist eher ein Mädchen, das Dinge möglichst schnell runterschlingt, um gleich wieder nach draußen zu rennen. Oder war sie. Ich bin erstaunt darüber, wie sie sich in das englische Leben stürzt, seit wir hier angekommen sind. Es ist, als würde sie all die neuen Erfahrungen nutzen, um die Leere zu füllen, die der Tod ihres Vaters in unserem Leben hinterlassen hat. Und ich frage mich, wie lange der Reiz des Neuen anhalten wird; doch fürs Erste füttert sie ihren Instagram-Account mit Fotos von Lake Hall und der Landschaft drum herum, mit Kuriositäten und Dingen, die sie im Haus findet, sowie den Menschen, die dort arbeiten. Seit wir hier sind, hat sie schon mehrere Großaufnahmen von Kuchen gepostet. Sie benennt ihre Bilder, als handelte es sich um Raritäten in einem Museum oder Requisiten in einem britischen Vergnügungspark. »Wie süüüß!«, antworten ihre kalifornischen Freunde.

Ich sollte mich über solch harmlose Sachen wohl nicht aufregen. Vielmehr sollte ich froh sein, dass sie sich so wacker hält, besonders heute: Dies ist nicht bloß Rubys erster Geburtstag ohne ihren Vater, es ist auch ein besonderer Geburtstag.

»Wie fühlt es sich an, zehn zu sein?«, fragt Mutter.

»Genauso wie neun.« Ruby spricht mit vollem Mund, und unwillkürlich wappne ich mich, sie zu verteidigen, falls meine Mutter sie anfährt. Was sie nicht tut. Nein, sie lächelt! »In der Strickjacke siehst du sehr hübsch aus«, sagt sie zu Ruby.

Vor dem Nachmittagstee haben wir eine halbe Ewigkeit in einem Kaufhaus verbracht, wo Mutter zwei große Tüten voller Kleidung gekauft und darauf bestanden hat, dass Ruby ihre Lieblingskapuzenjacke auszieht und zum Geburtstagstee im Swallow Hotel ihre neue rote Strickjacke trägt.

»Die ist klasse«, sagt Ruby. »So retro.«

»Wie bitte?«, fragt Mutter, und ich überlege, ob sie ein wenig schwerhörig ist.

Sie ist erstaunlich gut gealtert, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Die einzige sichtbare Beeinträchtigung, die die Jahre mit sich gebracht haben, ist ihre Arthritis. Die Fingerknöchel an beiden Händen sind merklich geschwollen. Davon abgesehen habe ich keine Anzeichen von physischer Schwäche oder Verfall an meiner Mutter bemerkt. Ich gebe zu, dass es mir ein kleines Triumphgefühl verschafft; wenn man sein Leben lang von jemandem tyrannisiert wurde, sich getrieben fühlte, einen Ozean zwischen sich und seine Kindheit und Jugend bringen zu müssen, kann man vielleicht nicht anders. Ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass ich über kleinliche Regungen wie Schadenfreude erhaben bin.

Ruby wiederholt ihre Bemerkung nicht, weil sie damit beschäftigt ist zu ergründen, wie man das Teesieb zum Einschenken des Assamtees benutzt, den sie und meine Mutter sich bestellt haben. Sie teilen sich eine Kanne.

»Jetzt bist du beinahe eine richtige junge Dame«, sagt Mutter. Ihre Finger sind so gekrümmt, dass sie es kaum schafft, sich ein Pistazien-Macaron vom obersten Teller der Etagere zu nehmen.

»La-di-dah«, trällert Ruby. Sie spreizt beim Teetrinken affektiert den kleinen Finger ab, um die aristokratische Marotte zu veralbern.

Wieder erwarte ich, dass meine Mutter sie scharf zurechtweist, wie sie es bei mir getan hätte, doch sie lacht und entblößt dabei das Zahnfleisch und lange Zähne. Ein Macaronkrümel klemmt zwischen ihren Schneidezähnen. »La-di-dah!«, wiederholt sie. »Was für ein lustiges kleines Ding du bist.« Es ist das höchste Lob, das sich ein Kind von ihr erhoffen kann.

»Entschuldigt mich«, sage ich.

Auf der Damentoilette des Hotels, umgeben von erdrückender Chintztapete und im kalten Luftzug, hole ich mein Handy hervor. Die letzten SMS, die Chris und ich uns geschrieben haben, sind zweieinhalb Monate alt. Es war ein schöner kalifornischer Morgen. Er war bei der Arbeit, ich stand in unserer lichtdurchfluteten Küche und beobachtete einen Kolibri am Futterhäuschen in unserem Garten. Das Schwirren der smaragdgrünen Flügel war bezaubernd.

Ich hab ein Geschenk für dich, schrieb er.

Danke! Wie aufregend!!! Was ist es?

Wart’s ab … bin gegen 7 zurück xx

Es war eine kleine japanische Keramikvase mit einem wunderschönen Craquelé. Die Vase überlebte den Aufprall, der Chris das Leben kostete. Er war auf dem Heimweg, als ein Lieferwagen bei Rot über die Ampel fuhr. Er krachte in die Fahrerseite von Chris’ Wagen, als Chris gerade die Kreuzung überquerte. Der Lastwagenfahrer war betrunken. Am nächsten Tag brachte mir eine Polizistin die Vase zusammen mit Chris’ Messenger-Bag. »Die war im Fußraum auf der Beifahrerseite«, sagte sie. Die Vase war in Geschenkpapier eingewickelt.

Ich scrolle durch die SMS, die Chris und ich mehrmals täglich ausgetauscht haben. Es ist ein Zwang, dem ich nicht widerstehen kann, egal wie sehr es jedes Mal wehtut. Für jemand anderen, der sich diese Nachrichten ansieht, mögen sie banal erscheinen, aber ich kann mir beim Lesen Momente unseres Lebens ins Gedächtnis rufen. Dann stelle ich mir vor, Chris wäre noch am Leben. Als ich sie zu Ende durchgelesen habe, tue ich, was ich immer tue. Ich schicke eine Nachricht an seine Nummer: Ich liebe dich so sehr, und innerhalb von Sekunden kommt zurück: Nachricht konnte nicht versendet werden.

Manchmal ist meine Trauer um ihn so intensiv, dass es sich anfühlt, als würde ich aus einer offenen Wunde bluten. Wenn das geschieht, überkommt mich eine entsetzliche Angst. Wie kann ich die Mutter sein, die Ruby braucht, wenn ich so gebrochen bin? Worauf zwangsläufig die nächste Frage folgt: Wenn ich es nicht kann, biete ich damit meiner Mutter Raum, sich an meinen Platz zu drängen? Der Gedanke ist unerträglich.

»Soll ich Ihre Sachen für Sie aufhängen?«

Anthea, die Haushälterin meiner Mutter, fragt mich das schon, seit Ruby und ich vor wenigen Wochen in Lake Hall eingetroffen sind. Sie hat ein Problem damit, dass ich immer noch aus dem Koffer lebe. Meine Kleidung ist ein chaotischer Haufen, halb im Koffer, halb auf dem Läufer. Sie muss mich für faul und unordentlich halten. Normalerweise hätte ich direkt nach der Ankunft ausgepackt, aber seit Chris tot ist, lähmt mich eine befremdliche Trägheit.

Das ist Trauer, mailte mir eine Freundin, als ich es ihr beschrieb. Sei nicht zu streng mit dir. Du darfst so empfinden.

Sie hat recht, aber ich weiß, dass es auch Leugnen ist. Auszupacken würde heißen, die Realität meiner Situation zu akzeptieren und mir einzugestehen, dass Ruby und ich auf unabsehbare Zeit in Lake Hall festsitzen, und ich ertrage es nicht. Nicht jetzt. Noch nicht.

»Nein danke«, sage ich zu Anthea. »Das mache ich später.«

»Soll ich Rubys aufhängen?«

»Nein, das mache ich auch.«

Anthea hat ein perfektes Pokerface, dennoch spüre ich ihren Tadel und ihr Mitleid, und beides verletzt meinen Stolz, weil ich damals von zu Hause weggegangen bin, so schnell ich konnte. Ich verließ Lake Hall und meine Eltern, distanzierte mich von ihnen, so gut ich konnte. Ich änderte meinen Namen von Jocelyn in Jo und weigerte mich, auch nur einen Penny von ihnen anzunehmen. Deshalb schmerzt es so sehr, jetzt hier zu sein, abhängig von Mutters Großzügigkeit.

Ich gehe nach unten, um Anthea nicht im Weg zu sein. Tatsächlich hatte ich vergessen, wie es ist, eine Haushälterin zu haben, und obwohl ich es als Kind einfach hingenommen habe, finde ich es jetzt zutiefst verstörend.

In der Küche steht eine leere Sherryflasche an der Seite, die darauf wartet, in die Recyclingtonne geworfen zu werden. Mutter und ich haben gestern Abend recht viel Sherry getrunken, bis wir beide beschwipst waren. Ich mag das Zeug nicht mal, hatte mir aber Mühe gegeben, weil unerwartet der hiesige Pfarrer aufkreuzte und einige Gemeinplätze über das Trauern abließ, als wäre es die Erkenntnis schlechthin.

Mutter und ich sind beide Witwe. Mein Vater starb zwei Monate vor meinem Mann an einem Herzinfarkt. Aus heiterem Himmel. Er war erst neunundsechzig. Und ich bin nicht zu seiner Beerdigung gekommen. Ich hatte darüber nachgedacht, aber zu der Zeit hatte ich ihn schon über zehn Jahre nicht mehr gesehen. Sein Tod hat mich getroffen, weil ich ihn sehr geliebt habe. Dennoch bin ich nicht zurückgekommen, um ihn zu beerdigen, weil ich die Vorstellung nicht ertrug, eine Statistin auf seiner Beerdigung zu sein, während meine Mutter die Hauptdarstellerin war und allen Kummer, alles Mitgefühl für sich in Anspruch nahm.

Als gestern Abend der Pfarrer schwafelte, füllte Mutter unsere Gläser zu oft nach, und ich trank, um die Langeweile zu vertreiben. Bis er ging, war die Tageshitze einer angenehmen Brise vom See gewichen, die durch die offenen Fenster hereinwehte, und der Sherry hatte meine Zunge gelöst.

»Ist es dir eigentlich gar nicht unangenehm, Hausangestellte zu haben, Mutter?«, fragte ich. Die Labradorhündin meines Vaters, Boudicca, die auf dem Läufer lag, hob den Kopf und starrte mich an. Das macht sie immer, wenn sie eine schroffe Stimme hört.

»Wir Holts haben stets Leute aus dem Dorf beschäftigt. Das wird von uns erwartet. Ehrlich, Schatz, du klingst wie eine Kommunistin.«

Dieser Anwurf nagt an mir, genau wie beabsichtigt. Was ich aus der Unterhaltung mit meiner Mutter mitnehme, ist, dass die Blase, in der sie bezüglich ihrer Klasse lebt, zumindest in ihrem Kopf intakt bleibt. Ich bin fassungslos, enttäuscht, aber vor allem fühle ich mich erdrückt.

Ich werde diesen Ort niemals ändern können, und ich fürchte, wenn wir lange genug bleiben, wird er meine Tochter und mich verändern.

So gut wie nichts in Lake Hall hat sich seit meinem Fortgang verändert. Das erkenne ich, als ich Ruby auf ihren Erkundungstouren begleite. Sie kann sich beinahe frei bewegen. Nur die steile hintere Treppe zum Kindertrakt verbiete ich ihr. Ansonsten rennt sie überall herum, und seltene chinesische Vasen wie auch elegante Hepplewhite-Stühle erbeben in ihrem Luftwirbel.

Mir ist seltsam unheimlich, wenn ich sie beobachte, wie sie mit den Fingern über die vernarbten Wände und die großflächige dunkle Holzvertäfelung streicht, oder wenn sie die antiken Gegenstände untersucht, die wie in einem schlecht geführten Museum im ganzen Haus verteilt sind. Lake Hall kommt mir heute tot und veraltet vor, vor allem ohne meinen Vater. Die Wände strahlen eine kalte, unangenehme Energie aus, so durchdringend wie Feuchtigkeit. Manchmal stellen sich mir unvermittelt die Nackenhaare auf. Ich will nicht, dass Ruby sich mit jedem Detail hier vertraut macht, weil es nicht die Kulisse ist, in der ich sie aufwachsen sehen will. Einen ganzen Ozean hatte ich hinter mir gelassen, um sie hiervon wegzubekommen.

Die einzigen Dinge im Haus, die sich wie alte Freunde anfühlen, sind die Bilder. Als Kind hatte ich nicht besonders auf die Holt-Sammlung von Gemälden und Zeichnungen geachtet, dann aber entschied ich mich an der Uni für Kunstgeschichte und war sofort hingerissen. Und ich begann zu begreifen und zu schätzen, was meine Familie da bewahrte. Ich lernte eifrig und hoffte, eine Kunstkennerin zu werden, wie es Generationen von Holts vor mir gewesen waren. Es ist eins der wenigen Merkmale meiner Familie, derer ich mich nicht schäme.

Bei meinen Wanderungen mit Ruby durch Lake Hall blitzen bisweilen glücklichere Erinnerungen inmitten der finsteren auf. Sie sind wie eine Verschnaufpause. Ich erinnere mich, wie Hannah meine Welt gewesen ist und mir Lake Hall wie unser privates, vollkommenes kleines Reich vorkam. Diese hübschen Anflüge von Nostalgie währen jedoch nie lange. Sie werden unweigerlich überschattet, wenn ich mich erinnere, dass es mein Verhalten war, was Hannah forttrieb, und wie sehr die Beziehung zu meiner Mutter hinterher in einen Abwärtstaumel geriet, von dem wir uns bis heute nicht erholt haben.

Schon bevor Hannah ging, hatte ich den Kontakt zu Mutter gemieden. Waren meine Eltern in Lake Hall – gewöhnlich nur an den Wochenenden –, fühlte sich hier alles anders an. Ich sehnte mich danach, Zeit mit meinem Vater zu verbringen, war aber so bemüht, meiner Mutter aus dem Weg zu gehen, dass ich die offiziellen Räume, in denen sie sich aufhielten, weiträumig mied. Mit klopfendem Herzen schlich ich durch die Korridore und ging die Treppen vom Kinderzimmer zur Küche und in den Garten hinunter: sichere Orte, an denen Hannah und ich ungestört waren.

Ruby weiß sehr wenig über mein Leben damals, und ich hoffe, sie muss auch nie mehr erfahren.

Als Rubys anfängliche Begeisterung für England verklingt und mit jedem Tag spürbarer wird, dass Chris fehlt, wird sie introvertierter und fängt an, mehr Zeit online zu verbringen.

Auch ich habe zu kämpfen. Ich fürchte, dass ich Chris aufs Neue verliere, weil die Erinnerungen an ihn beständig blasser werden. Und nicht nur die an Dinge, die wir gemeinsam getan haben, sondern ich habe Angst, dass ich mich immer weniger an sein Gesicht erinnere.

Was mir unmöglich scheint. Chris und ich lernten uns in London kennen und verliebten uns Hals über Kopf, als ich gerade zweiundzwanzig war und er vierundzwanzig. Wir zogen beinahe sofort zusammen, und mein Leben mit seinem zu verbinden war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Wir wurden Seelenverwandte und beste Freunde, waren unzertrennlich. Doch heute gibt es Momente, in denen ich panisch werde, weil ich mir seine Züge nicht mehr genau vorstellen kann. Dann scrolle ich hektisch durch die Fotos auf meinem Handy, um sie mir zu vergegenwärtigen.

Mein Gedächtnis ist nicht perfekt, das weiß ich, aber einige Dinge sollten unauslöschlich sein. Ich möchte für immer ein klares Bild von Chris in mir abrufen können, sollte nicht auf meine Fantasie angewiesen sein, um vergessene Stellen auszumalen.

Mein Lieblingsfoto von Chris, Ruby und mir habe ich ausgedruckt und gerahmt, einmal für ihr Zimmer, einmal für meines. Das hilft ein bisschen.

Ich versuche, Ruby von ihrem iPad abzulenken. Eines Abends, als sie nicht mal auf die simpelsten Fragen reagiert, bitte ich sie, das Tablet hinzulegen und mich anzusehen.

»Was ist los, mein Liebling?«

»Ich will einfach spielen.«

»Möchtest du nicht reden?«

Ein kleines Kopfschütteln.

»Bist du traurig?«

»Ein bisschen, aber das hier hilft.«

»Bist du sicher?«

Sie nickt, und ich bringe es nicht übers Herz, ihr das iPad wegzunehmen. Dennoch will ich nicht leugnen, dass ihre Verschlossenheit neu ist und ich schreckliche Angst habe, meine Tochter könnte mir entgleiten.

Nach unserem Gespräch schicke ich ihr ein Pinguin-Emoji, obwohl ich direkt neben ihr sitze. Es ist ein Witz, der sich zwischen Chris, Ruby und mir eingebürgert hatte: Wer etwas gut gemacht hat, bekommt zur Belohnung einen Pinguin. Rubys iPad plingt, als er auf ihrem Display erscheint, und sie lächelt. Wenige Sekunden später schickt sie mir einen zurück.

Manchmal stößt sie mich weg, aber in anderen Momenten braucht sie mich immer noch sehr. Seit Chris gestorben ist, schlafen wir fast jede Nacht in einem Bett. Meistens geht sie zunächst in ihres, kriecht dann aber später zu mir unter die Decke. Morgens wache ich grundsätzlich vor ihr auf, und der Anblick ihres wunderschönen, unschuldigen Gesichts neben mir auf dem Kissen geht mir ans Herz. Ich liebe sie so sehr, ertrage es nicht, ihren Kummer zu sehen – sie hier zu sehen.

Ich achte darauf, was sie auf ihrem iPad und ihrem Handy macht, und komme zu dem Schluss, dass die ausgeklügelten Online-Welten, in denen sie sich herumtreibt, unbedenklich sind. Die Spielegruppen, denen sie sich anschließt, sind zumindest ein bisschen wie Gesellschaft und bieten Kontakt zu Kindern ihres Alters. Mutter bemerkt, wie viel sie am Bildschirm hängt, und rügt uns beide deshalb. Sie glaubt, dass es »Rubys Verstand verdirbt«.

Da Ruby und ich sie ignorieren, probiert sie aktiver, Ruby von ihren Displays wegzulocken. Sie bietet an, ihr zu zeigen, wie man die Rosen im ummauerten Garten schneidet. Ruby lehnt mit einem schroffen »Nein« ab. Ihr Benehmen wird unwilliger, je mehr sie sich langweilt. Und ich korrigiere sie nicht. Soll meine Mutter ruhig mal erfahren, wie es ist, so behandelt zu werden.

Sie bietet an, Ruby Bridge beizubringen. Es fängt gut an, doch Ruby verliert rasch das Interesse. »Sie ist zu klein«, sage ich, und Mutter erwidert: »Nun, ich versuche es wenigstens.«

Beim Mittagessen fragt Ruby: »Können wir auf dem See segeln, Granny?«

»Das ist eine gute Idee!« Ich freue mich, dass es etwas gibt, was sie interessiert.

»Nein, leider nicht«, antwortet Mutter. »Das Boot ist nicht mehr seetüchtig. Es ist ganz vergammelt und sehr gefährlich. Es wäre, als wollte man in einem Sieb rausfahren. Erinnerst du dich an diesen hübschen Kinderreim, Jocelyn?«

»They went to sea in a sieve, they did/In a sieve they went to sea …«, sage ich brav auf. Ich habe die Zeilen augenblicklich wieder im Ohr, erinnere mich an jedes Heben und Senken in Hannahs Stimme, als sie mir die Verse laut vorlas.

»Als kleines Mädchen hast du diesen Reim sehr gemocht«, sagt Mutter.

»Woher willst du das wissen? Du hast mir nie irgendwas vorgelesen!«

Ich hatte nicht vor, laut zu werden. Ruby starrt mich an, und Mutter blinzelt, bevor sie sagt: »Nein, habe ich wohl nicht. Jemand muss es mir erzählt haben.«

»Können wir das Boot nicht reparieren?«, fragt Ruby.

»Das würde ich sofort machen, wenn es geht. Können wir Geoff bitten, das Bootshaus zu öffnen?« Es ist schon so lange verriegelt, wie ich denken kann; auf jeden Fall seit ich im Internat war.

»Spar dir die Mühe. Keiner fährt raus auf den See«, sagt Mutter. »Und an dieser Regel wird nicht gerüttelt.«

Ruby ist sichtlich enttäuscht. Ihr Stuhl schabt kreischend über den Boden, und sie rennt aus dem Zimmer.

»Nicht die Treppe rauflaufen!«, rufe ich ihr nach. Ich blicke auf mein Essen hinunter, doch mir ist der Appetit vergangen. Dass meine Mutter die Idee so barsch abgeschmettert hat, macht mich wütend. Mutter schürzt die Lippen und schneidet sich Cheddar von einem großen Stück mit vertrockneten Kanten ab. Derweil überlege ich, ob ich es mir leisten könnte, ein Boot instand setzen zu lassen oder ein gebrauchtes zu kaufen.

Meine finanzielle Situation ist bitter seit Chris’ Tod, denn wir hatten alles, was wir besaßen, in seine Firma investiert, und es wird dauern, bis ich mit etwas Geld rechnen kann. Unser hübsches kleines Haus in Kalifornien war gemietet, und wir hatten keine Lebensversicherung. Außerdem war unser Konto überzogen. Womit meine Probleme noch nicht endeten, denn mein Aufenthaltsstatus war auch unsicher, sodass ich nicht mehr in den USA bleiben durfte, nachdem Chris gestorben war.

Durch seinen Tod haben Ruby und ich nicht bloß ihn verloren, sondern schlicht alles, was sie je gekannt hat.

Ich lege mein Besteck hin. »Ich sehe mal nach ihr.«

»Zu viel Aufmerksamkeit ist nicht gut für Kinder.«

Automatisch balle ich die Fäuste. »Sag du mir nicht, wie ich meine Tochter erziehen soll.«

»In meinem Haus tue und sage ich, was ich will.«

Bei unserer Ankunft in England fand ich, dass es zu spät im Schuljahr war, um Ruby anzumelden. Es waren nur noch ein paar Wochen, und ich wollte ihr Zeit und Raum geben, um zu trauern und sich einzuleben. Damit der Schock nicht zu groß wird, wenn die Schule im September wieder anfängt, habe ich vereinbart, dass sie in der letzten Woche vor den Sommerferien für einen Tag hingeht. Ich hoffe, dass sie jemanden kennenlernt, den sie mag und mit dem wir Spielverabredungen für die Ferien treffen können. Ruby braucht Freunde und Spaß. Vor allem braucht sie jemanden in ihrem Alter, um Mutters und meine Gegenwart etwas abzumildern.

Die Lehrerin wartet am Schultor auf Ruby. Eine warme Brise weht ihr das Haar ums Gesicht und bläht ihre weite Bluse auf. Ich bin entsetzt, dass ich im Geiste Mutters Stimme höre: Unförmig. Ich finde, sie sieht reizend aus.

»Du musst Ruby sein. Ich bin Mrs. Armstrong. Willkommen an der Downsley Primary School. Wir freuen uns alle schon, dass du im nächsten Schuljahr zu uns kommst.«

Ruby bringt ein zaghaftes Lächeln zustande, und ich bin stolz auf sie, weil ich weiß, wie nervös sie ist.

Zurück in Lake Hall fühlt sich alles ganz befremdlich an ohne sie, als hätte ich einen Teil meiner selbst verloren – oder meine Rüstung. Seit Chris’ Tod sind wir quasi miteinander verklettet, und mir ist, als hätte ich keine Zeit gehabt, irgendwas allein zu erleben oder meine eigenen Gefühle zu verarbeiten.

Ich weiß genau, was ich tun will, auch wenn mich der Gedanke ängstigt. Aber es drängt mich auf dieselbe ungesunde Weise dorthin, wie man bei einem Autounfall nicht wegsehen kann. Manchen Impulsen kann man nicht widerstehen.

Ich steige die Haupttreppe zum ersten Stock hinauf, wo der fadenscheinige rote Teppich sich auf ganzer Länge durch einen breiten, von einem Buntglasfenster erhellten Flur zieht.

Zum Dachgeschoss gelangt man über die hintere Treppe, den einstigen Dienstbotenaufgang, die vom Erdgeschoss bis ganz nach oben verläuft. Sie befindet sich am anderen Ende des Flurs. Die schmalen Stufen sind aus Stein, den Jahrhunderte blank gewetzt haben. Der Handlauf besteht aus einem Tau, das längst durchhängt und nicht sehr sicher an der Wand befestigt ist. Vorsichtig gehe ich hinauf, wobei ich mich an dem Tau festhalte. Diese Treppe habe ich nie gemocht.

Oben schalte ich das Licht an, und drei von vier Birnen an der Decke beleuchten schwach einen niedrigen Korridor. Die Lampenschirme sind fleckig und verbeult. Die Türen zum Kindertrakt, wo Hannah und ich unsere Zimmer hatten, sind auf halbem Weg den Korridor hinunter. Der Türgriff fühlt sich vertraut an, als ich ihn herunterdrücke. Mein altes Bett und der Kleiderschrank sind von Laken verhüllt, aber die tanzenden Giraffen auf der Tapete sind leuchtender, als man nach all den Jahren vermutet hätte, und es ist komisch, doch sie sehen nicht ganz so aus, wie ich sie in Erinnerung habe.

Nach Hannahs Fortgang war ich aus diesem Zimmer ausgezogen. Ich wollte nicht allein hier oben sein, und ohnehin bestand Mutter darauf, dass ich eins der Zimmer unten nahm. Es war eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen wir uns einig waren.

Ich öffne die Tür zu Hannahs Zimmer. Auch hier sind die Möbel mit Laken und mottenzerfressenen Decken verhüllt, und die Vorhänge sind geschlossen. Die Bodendielen knarzen, als ich den Raum durchquere, und Staubflocken purzeln von der Gardinenstange, sobald ich die Vorhänge bewege. Ich muss husten. Als das Tageslicht hereinfällt, wird offensichtlich, dass es hier nichts gibt außer derselben schrecklichen Leere, die ich an jenem Morgen vorfand.

Und aufs Neue empfinde ich Verlust. Ich hätte nicht herkommen dürfen. Es holt zu viel zurück, und nichts davon ist schön. Ich hatte gehofft, es würde die herrlichen, warmen Gefühle wecken, die ich als Kind für Hannah hegte, und die positiven Erinnerungen: all die wunderbaren gemeinsamen Momente, in denen wir Dinge zusammen unternahmen, diese besondere Sicherheit, die sie mir vermittelte, das Gefühl, geliebt zu sein, und meine absolute Bewunderung für sie. Stattdessen fühle ich nur dieselbe zersetzende Kränkung und Verwirrung, die mich an dem Morgen überkam, an dem ich ihr Zimmer leer vorfand.

Ich will hier raus. Als ich zum Fenster gehe, um die Vorhänge wieder zu schließen, bemerke ich etwas: Von diesem Zimmer aus kann man in das Arbeitszimmer meines Vaters blicken. Das habe ich nicht gewusst. Vermutlich war ich damals noch nicht groß genug, um es zu erkennen, denn die Fensterbank ist hoch, sodass ich nicht im richtigen Winkel hätte hinaussehen können. Nun frage ich mich, ob er wusste, dass man ihn in seinem Heiligtum beobachten konnte. Bei dem Gedanken ist mir nicht wohl.

Ich komme zu spät, um Ruby von der Schule abzuholen, weil ich die E-Mail der Lehrerin nicht richtig gelesen habe. Folglich habe ich keine Chance mehr, andere Eltern kennenzulernen. Ruby wartet mit der Lehrerin auf einer Bank auf dem Schulhof; sie hält den Kopf gesenkt und tritt gegen den Asphalt. Mir versetzt es einen Stich, aber ich versuche, munter zu klingen. »Wie war’s?«

»Ruby war super«, antwortet die Lehrerin. »Was für eine schöne Handschrift sie hat!«

Im Auto sagt Ruby: »Die haben gesagt, dass ich mich doof anhöre wegen meinem Akzent, und dass ich eingebildet bin, weil ich in Lake Hall wohne. Sie hassen mich!«

Ich könnte die Kinder umbringen, die so grausam zu Ruby gewesen sind. Doch ich sollte sie beruhigen und ihr sagen, dass alles gut würde. Stattdessen fange ich beschämend laut zu schluchzen an, und Ruby bekommt Angst. Sie sagt mir, dass es eigentlich nicht so schlimm war, weil die Lehrerin nett war, und sie haben einen Klassenhamster und ein tolles System, sich um ihn zu kümmern, bei dem ihn alle abwechselnd mal mit nach Hause nehmen. Außerdem glaube sie, es würde schon noch alles gut. Ich reiße mich zusammen, entschuldige mich, sage ihr, wie super sie ist und dass alles prima würde. Dabei fühle ich mich wie die schlechteste Mutter der Welt.

»Sag Granny lieber nicht, dass du die Schule nicht mochtest«, bitte ich sie, als wir vor Lake Hall parken.

Ich fürchte, dass meine Mutter versuchen könnte, Rubys Beschulung zu übernehmen und sie auf die hiesige Privatschule zu schicken, auf die ich gegangen bin und die ich gehasst habe. Die Schule rühmt sich, Kinder perfekt aufs Internat vorzubereiten. Es ist gut möglich, dass meine Mutter Ruby genauso zu formen versucht wie mich. Dass sie meine Tochter für ein Leben voller Snobismus und Privilegien zu drillen, allen Elan in ihr zu ersticken versucht, bis sie gelernt hat, sämtliche gesunden Emotionen zu unterdrücken.

Das werde ich nicht zulassen.

Um ihr zu helfen, Freunde zu finden, gehe ich an meine schwindenden Geldreserven und melde Ruby zu einem Tenniskurs an. Während sie dort ist, bitte ich Geoff um Hilfe.

»Was meint Ihre Mutter dazu?«, fragt er, als ich ihm sage, dass ich ins Bootshaus möchte. Er ist mit den Geranien im Gewächshaus beschäftigt, von denen ein intensiv samtiger Duft aufsteigt.

»Sie möchte, dass Ruby glücklich ist, und ich denke, es wäre eine schöne Überraschung.«

»Ich habe Ruby schon länger nicht mehr lachen sehen.«

»Eben.«

Seine Miene verrät mir, dass er weiß, wie sparsam ich mit der Wahrheit bin, doch er willigt ein, mir zu helfen.

»Wird allerdings nicht einfach, den Schlüssel zu dem Vorhängeschloss zu finden«, sagt er.

Er hat recht. Am Ende muss er das Schloss aufbrechen. Wir machen es, solange meine Mutter zum Bridgespielen ist.

Im Bootshaus ist es dunkel und alles voller Spinnweben, aber der Boden fühlt sich stabil an. Wir finden ein kleines Ruderboot aus Holz, das jedoch vergammelt und halb im Wasser versunken ist. Der Name am Bug ist recht grob von Hand gemalt: Virginia. Plötzlich erinnere ich mich, wie mein Vater ihn eines heißen Nachmittags aufmalte.

»Hat schon bessere Tage gesehen«, konstatiert Geoff.

»Können wir irgendwas tun?«

»Nein. Aber wenn Sie mit Ruby raus aufs Wasser wollen, leihe ich Ihnen das Kajak meines Bruders. Ich habe es schon seit Jahren bei mir in der Garage.«

Meine Stimmung hellt sich auf. Chris, Ruby und ich haben einmal in Kalifornien eine Kajaktour unternommen. Es war einer der schönsten Urlaube, die wir hatten.

Die nächsten paar Tage arbeiten Geoff und ich hinter Mutters Rücken zusammen. Schließlich ist alles bereit, und ich kann nicht aufhören zu grinsen, als ich Ruby vom Tennis abhole. Zu Hause bitte ich sie, mit mir hinters Haus zu kommen.

»Was wollen wir denn machen?«, fragt sie.

»Das ist eine Überraschung.«

Ich nehme sie an der Hand und führe sie zum Bootshaus.

»Hilf mir mal«, sage ich, und sie zieht mit ihrem gesamten Körpergewicht an der einen der beiden Türen, ganz aufgeregt vor Freude.

Geoff und ich haben das alte Ruderboot weggeschafft und es durch das aufblasbare Kajak ersetzt. Paddel, zwei Schwimmwesten und alles, was wir sonst noch brauchen, liegen auf dem Steg daneben.

»Wow!«, sagt Ruby. »Können wir jetzt gleich paddeln?«

Wir machen uns startklar und stoßen das Boot ab. Die Wasseroberfläche ist spiegelglatt, wir gleiten sanft hinaus auf den See.

»Ich will zu der Insel!«, ruft Ruby von vorn. Sie hat eine wunderbare Paddeltechnik, die Chris ihr beigebracht hat, und ich bin froh, hinten zu sitzen und mich an ihr zu orientieren. Zum ersten Mal, seit Chris gestorben ist, tun wir etwas gemeinsam, das uns beiden wirklich Freude macht, ohne an das zu denken, was wir verloren haben, oder daran, wo wir am Ende landen mögen. Unsere Paddel durchschneiden das Wasser mit Leichtigkeit, und wir bewegen uns zügig auf die kleine, runde, von einem einzelnen Baum gekrönte Insel zu.

»Darf ich da rauf?«, ruft Ruby, als die Kajakspitze gegen das Inselufer stupst. Während sie hinausklettert, halte ich das Kajak ruhig am Ufer. Baumwurzeln ragen ins Wasser, zwischen denen sich Treibgut verfangen hat. »Vorsichtig«, warne ich, doch Ruby ist zu hastig und rutscht mit einem Fuß ab. Ich schwinge mich nach vorn und packe ihre Schwimmweste, bevor sie das Gleichgewicht verliert. Das Kajak wippt, kippt aber nicht um.

»Ich stecke fest«, sagt sie. Ihr Fuß hat sich in den Wurzeln direkt unter der Oberfläche verfangen.

»Warte!«, sage ich. »Halte dich an der Kante fest.«

Sie klammert sich an das Boot, während ich aus dem Kajak und auf den weichen Uferrand der Insel steige.

»Zieh den Fuß langsam nach oben.«

Sie versucht es, steckt jedoch richtig fest. Ihr Kinn bebt.

»Ist ja gut, keine Panik. Halte einfach ganz still.«

Das Wasser ist zu trübe, als dass ich Rubys Fuß sehen könnte, deshalb tauche ich mit der Hand ins Wasser ein und taste mich an ihrem Bein nach unten zu der Stelle, an der sich ihr Fuß verhakt hat. Die Baumwurzeln dort unten sind verworren wie Spaghetti, aber ich kann einige kleine Stöcke und irgendein Ding lösen, das sich oberhalb ihres Knöchels verkeilt hat.

»So!«, sage ich, als sie ihr Bein nach oben zieht, und helfe ihr ans Ufer. »Gut gemacht. Das war sehr tapfer von dir!«

Sie umarmt mich so fest, wie es die dicken Schwimmwesten erlauben, und wir hocken uns nebeneinander ans Ufer, direkt gegenüber von Lake Hall.

»Ich glaube, diese Aussicht hat sich seit Jahrhunderten nicht verändert«, sage ich.

»Was ist das?« Ruby steht auf, um etwas zu inspizieren, das von den flachen Wellen sanft ans Ufer geschwemmt wird. Es hat ungefähr die Größe und Form des Dings, von dem ich ihren Fuß befreit habe. Sie hebt es hoch und dreht sich zu mir, um es mir zu zeigen. Ich erstarre.

»Das ist ja komisch«, sagt sie. Sie erkennt nicht, was es ist – noch nicht. Ich schon.

»Ruby, leg das hin, sofort!«

Ihr entgeht die Angst in meiner Stimme nicht, und sie lässt es fallen, als würde es ihr die Hände verbrennen.

Das Ding ist ein menschlicher Schädel. Er landet mit einem dumpfen Laut zu ihren Füßen. Die tiefen Höhlen, wo die Augen und die Nase waren, blicken mich finster an, und obwohl der Schädel schmutzverkrustet ist, kann ich auf der Oberseite deutlich Bruchlinien erkennen. Sie ähneln uralten Wegen, die sich in einer kargen Landschaft abzeichnen.

Ruby sieht ihn an.

»Das ist ein Schädel!«, sagt sie. »Oh wow, ist das cool! Hätte ich doch mein Telefon hier, dann könnte ich ihn fotografieren!«

Sie geht in die Hocke, um ihn sich näher anzusehen.

»Er ist oben geknackt«, stellt sie fest.

»Fass ihn nicht an!«

»Tue ich ja gar nicht! Aber siehst du, dass er gebrochen ist?«

Nicht einfach gebrochen, denke ich. Wer das auch sein mag, die Person ist ziemlich sicher keines natürlichen Todes gestorben.

»Glaubst du, der ist so richtig ganz alt?«, fragt Ruby.

»Weiß ich nicht, Rubes. Wahrscheinlich ja. Aber geh weg davon.«

»Warum?«

»Weil wir es der Polizei melden müssen.«

»Echt?«

Ich nicke. »Es ist der sterbliche Überrest eines Menschen, da muss man das. Komm jetzt, geh da weg. Paddeln wir wieder zurück. Wir lassen ihn, wo er ist.«

»Können wir ihn nicht mitnehmen?«

»Nein!« Ich halte es kaum aus, das Ding anzusehen. Der gebrochene Schädel ist ein schauriger, greifbarer Beweis für etwas Dunkles, das sich von der Vergangenheit in die Gegenwart zieht. Ich empfinde eine kalte, durchdringende Furcht und will so weit weg von dem Schädel wie möglich.

Auf dem Rückweg sitzt Ruby hinter mir im Kajak und vergisst zu paddeln, weil sie sich immer wieder über die Schulter umsieht, auch als wir schon zu weit weg sind, um den Schädel noch erkennen zu können. Ich treibe sie an, weil ich Abstand zwischen uns und der Insel brauche. Im Bootshaus springt sie aus dem Kajak, wirft ihre Schwimmweste auf den Boden und flitzt über den Rasen.

»Hey!«, rufe ich ihr nach. »Willst du mir nicht helfen, alles zu verstauen?«

Sie bleibt stehen und dreht sich um. Ihr Gesicht leuchtet vor Aufregung.

»Ich muss Granny erzählen, was wir gefunden haben!«

1976

HILFEGESUCHT.

Vier Stunden täglich in lebhaftem Familienhaushalt.

Putzen, Bügeln und sonstige Hausarbeiten.

Die Annonce stach nicht sonderlich aus den anderen am Anschlagbrett im Zeitungsladen heraus. Der einzige Unterschied war, dass Linda die Person sah, die sie dort aufhängte. Es war ein Mann, von dem sie schätzte, dass er in den Dreißigern war. Ziemlich alt, dachte sie, aber nicht zu alt. Er trug einen wunderschönen Anzug, edle, blitzblanke Schuhe, und sein dichtes Haar war um die Ohren herum sehr kurz geschnitten, sodass sein schönes Profil zur Geltung kam.

Linda blieb hinter dem brummenden Kühlschrank, bis er gegangen war, und tat, als würde sie überlegen, ob sie die neueste Ausgabe der Jackie kaufen sollte, wobei sie sich die gar nicht leisten konnte. Sie beobachtete, wie der Mann die Anzeige aus der Innentasche seines Jacketts nahm – ein aufregend intimer Ort – und sie auseinanderfaltete. Er ließ sich Zeit, einen geeigneten Platz dafür zu finden, steckte sie sorgfältig an allen vier Ecken fest und gab acht, dass sie nicht geknickt war. Linda verliebte sich ein klein wenig in ihn.

Sie schaute zu, wie er seine Aktentasche aufnahm, sich eine Schachtel Zigaretten aussuchte und bezahlte (Benson & Hedges, ohne Filter, was ihrer Meinung nach die Wahl eines Gentlemans war) und den Laden verließ. Hinter ihm bimmelte die Türglocke. Erst jetzt trat sie an das Anschlagbrett, um die Annonce zu lesen. Die Stelle war genau das, was sie suchte. Als der Ladenbesitzer nicht hinsah, nahm sie die Anzeige ab und steckte sie in die Tasche.

Eine Woche später trat Linda die Stelle an. Ein Vorschuss auf den Lohn hatte es ihr ermöglicht, ein winziges Zimmer in einem Backsteinreihenhaus in Chapeltown in Leeds zu mieten. Sie teilte es sich mit einem anderen Mädchen, um Geld zu sparen. Ihre Mitbewohnerin war gleichfalls eine Ausreißerin. Sie hieß Jean.

Jean arbeitete bei Woolworths und brachte gestohlenes Make-up und Zeitschriften mit nach Hause. Sie verstanden sich auf Anhieb.

Linda konnte zu Fuß zur Arbeit gehen, aus ihrem Viertel, wo das einzige Grün der Löwenzahn in den Gehwegspalten war, durch eine bessere Gegend mit gepflegten Hecken und Sträuchern an den Grundstücksgrenzen in sein Viertel, wo prächtige Bäume mit duftenden Blüten oder leuchtend grünem Laub die breiten Alleen säumten.

Sein Haus war hübsch und groß. Es passte zu ihm, fand sie. Genau so sollte er wohnen. Ein Silver-Cross-Kinderwagen stand in der Ecke der Veranda, und ein schwarzer Ford Granada parkte auf einem überdachten Stellplatz. Linda malte sich aus, wie es wäre, den Kinderwagen zu schieben oder den Wagen zu fahren.

Jedes Mal wenn sie zur Arbeit kam, dachte sie daran, woher sie ursprünglich stammte: aus dem kleinen Cottage im Moor, wo ihre schmutzigen Geschwister herumtobten; wo ihre Mutter früher grün und blau geprügelt war, wenn ihr Dad seinen Lohn im Pub ausgegeben hatte; wo ihr Vater seine Brieftauben mehr liebte als seine eigene Familie, die Vögel aus den Käfigen nahm, als handelte es sich um kostbare Gegenstände, ihnen den Kopf mit einem dreckigen Finger streichelte und Kusslaute von sich gab, die sie zu bezaubern schienen.

Linda hatte seiner Lieblingstaube den Hals umgedreht, bevor sie von zu Hause wegging, und das tote Tier auf den Schuppenboden geschleudert. »Mal sehen, wie gern er dich jetzt mag«, hatte sie zu dem schlaffen Kadaver gesagt.

Die Arbeit war nicht schwer, sofern es einen nicht störte, sich die Hände schmutzig zu machen. Und das störte Linda nicht. Etwas anderes hatte sie nie kennengelernt, ausgenommen die öden, nutzlosen Stunden, die sie in überfüllten Klassenzimmern verbracht hatte. Im Haus des Mannes schrubbte sie Bäder und Böden, wischte Staub und polierte Oberflächen, Treppengeländer und Nippes exakt so, wie seine Frau es ihr sagte. Sie war ein kluges Mädchen und lernte schnell. An manchen Tagen erhöhte die Frau ihre Stundenzahl.

Er war so gut wie nie da, was Linda enttäuschte. Sie betrachtete die Fotos von ihm im Haus, berührte die Gegenstände auf seinem Schreibtisch, doch das nächste Mal, dass sie ihn persönlich sah, war in den Sommerferien. Er trug Shorts und ein T-Shirt. Sein Haar war von der Sonne ausgeblichen. Er fuhr den Wagen aus dem Carport in die Einfahrt und wusch ihn, während er sich im Radio das Kricketspiel anhörte. Linda beschloss, sich mit den Spielregeln vertraut zu machen.

Auf seine Frau war sie nie eifersüchtig, weil sie sie für rückgratlos hielt, zu alt für ihn und inkompetent. Die Frau kaufte sich Kleidung, die ihr nicht stand. Eines Tages versuchte sie, eine Schwarzwälder Kirschtorte zu machen, und weinte, als die Böden verrutschten und alles zu einem rotgestreiften Sahnematsch wurde. An den Kindern – ein Zwillingspärchen – lag ihr nicht allzu viel, doch er schien sie die seltenen Male, die er zu Hause war, zu vergöttern.

An einem Nachmittag in jenem Sommer lag er auf dem Teppich und spielte mit ihnen, kitzelte sie und machte dazu solche komischen Laute, wie sie sonst nur Comicfische von sich gaben. Und er lachte, wenn die Kleinen lachten. Sie drehten sich mit ihren kleinen Körpern zu ihm, die Finger in die Zehen gekrallt, und er blies ihnen auf den Bauch, bis die Nanny der Babys, die jeder Nanny Hughes nannte, sich räusperte und sagte, es sei Zeit für den Mittagsschlaf. Linda versuchte, nicht zu auffällig hinzusehen, aber der Vater mit den Babys war solch ein entzückender Anblick. Es löste ein Kribbeln in ihr aus. Sie erzählte Jean alles von ihm.

»Ist er nicht ein bisschen alt für dich?«, fragte Jean. Sie und Jean hatten angefangen, ihre Kleider und ihre Geheimnisse zu teilen und samstags abends zusammen auszugehen. Jean war mit einem Jungen verbandelt, der im Kassenhäuschen des Kinos arbeitete und nicht rauchen konnte, ohne zu husten.

»Er ist genau richtig«, antwortete Linda.

»Ich würde sein Geld nehmen«, sagte Jean. »Und du darfst seinen schrecklich alten Körper haben.« Ihre Vermieterin sagte, Jean hätte »eine dreckige Lache« und sollte »lernen, leiser zu sein«.

Bei der Arbeit beobachtete Linda Nanny Hughes aufmerksam, und der Neid, den sie empfand, machte sie reizbar. Nanny Hughes trug eine Uniform, und dazu gehörten manchmal auch ein Hut und weiße Handschuhe, weil sie eine Norland-Nanny war. Drei Jahre lang war sie am angesehenen Norland College ausgebildet worden und hatte letzten Sommer ihren Abschluss gemacht. Nanny Hughes genoss es, jedem, der ihr freiwillig zuhörte, zu erzählen, dass eins der Mädchen, die kürzlich das College beendet hatten, für ein Mitglied der königlichen Familie arbeitete und sie selbst hoffe, eine ähnliche Stellung zu bekommen, wenn sie erst ein wenig Erfahrung gesammelt hätte. Sie erhob nie die Stimme und hatte einen Preis für ihre exzellente Haltung gewonnen.

Linda schaute zu und hörte aufmerksam hin, merkte sich alles, besonders aber die Art, wie Nanny Hughes mit den Babys sprach, wie die Kleinen sie bewundernd anblickten und wie sie sich an ihre Nanny klammerten, wenn die Frau die Arme nach ihnen ausstreckte. Wenn Linda seitlich vom Haus die Eimer mit dem schmutzigen Putzwasser auskippte, blieb sie manchmal kurz, um zuzusehen, wie Nanny Hughes den großen Kinderwagen die Einfahrt hinaufschob, die Schultern nach hinten gezogen und selbstbewussten Schrittes. Macht reizte Linda, und ihr war klar, dass Nanny Hughes in dieser Familie reichlich davon besaß, weil der Mann seine Kinder liebte und die Kinder ihre Nanny liebten. Wenn Nanny Hughes nicht im Raum war, imitierte Linda sie. Bald liebten die Kleinen auch sie.

VIRGINIA

Der Vorteil, wenn man in der Kirche in der ersten Bank sitzt, ist der, dass niemand einen weinen sieht.

Aber was ist mit dem Vikar?, fragen manche jetzt vielleicht. Schaut er denn nicht bei der Predigt auf seine Schäfchen, wie seine Vorgänger es seit Jahrhunderten getan hatten, und achtet besonders darauf, wie seine Worte in der Familienbank der Holts aufgenommen werden? Schließlich repariert sich das Dach einer Votivkapelle nicht von selbst.

Natürlich haben sie recht. Der Vikar sieht hin und wieder zu mir, aber zufällig weiß ich auch, dass unser derzeitiger Stellvertreter Gottes auf Erden extrem kurzsichtig ist und zu feige, um Kontaktlinsen auszuprobieren, aber auch zu eitel, um eine Brille zu tragen. Ich könnte statt einer Nase eine Karotte im Gesicht haben, und er würde immer noch meine Hände ergreifen und mir sagen, ich wäre der Inbegriff der Eleganz. Eine während seiner Predigt vergossene Träne würde er nicht bemerken, und ich werde niemandes Aufmerksamkeit darauf lenken, indem ich sie wegwische.

Ich sollte bei einem Bridgespiel sein, war jedoch nicht in der Stimmung und kam stattdessen her. Einmal im Monat gibt es eine Abendmesse, und ich suche hier Zuflucht, weil ich eine Weile aus meinem Haus musste. Seit Alexander gestorben ist, bin ich allein in meiner Kirchenbank. Der leere Platz neben mir war der meines verstorbenen Ehemannes und sämtlicher Lord Holts vor ihm. Mein Alexander ging nicht regelmäßig in die Kirche, weil es ihn langweilte. Er zog Spaziergänge mit den Hunden vor. Dennoch bleibt es sein Platz, und es wäre anmaßend, würde sich jemand aus dem Dorf dort hinsetzen.

Hinterhältig wie eine Schlange gleitet die Träne über meine Wange. Meine Schultern, mein Rücken und mein Hintern tun weh, doch ich zwinge mich, Haltung zu wahren. Eine Frau in meiner Situation muss sich anstrengen, will sie sich die Autorität erhalten, die sie als die eine Hälfte eines Paares besaß. Ich trage Handschuhe und habe die Hände ordentlich auf dem Schoß gefaltet. Die Predigt blende ich aus und starre meine verschränkten Finger an. Meine Handschuhe sind aus feinstem scharlachrotem Kalbsleder. Sie waren ein Geschenk von Alexander, und es ist die Hölle, sie über die arthritischen Gelenke zu bekommen, aber sie sind viel zu schön, um sie nicht zu tragen. Ich wünschte, ich könnte nun einen von ihnen ausziehen und nach seiner Hand greifen, wie ich es früher tat. Doch ich kann mir nur ausmalen, wie es sich anfühlen würde, wieder die Konturen und die Textur seiner Handfläche und seiner Finger zu spüren.

Das Witwendasein ist einsam, und die einzige Repräsentantin dieser Familie zu sein ist eine Bürde. Meine Tochter denkt, ich fühle nichts; da irrt sie.

Die Bänke hinter mir sind nur spärlich besetzt, wenn auch zahlreicher, als ich angenommen hätte. Viele Leute in dieser Gegend sind sehr traditionsbewusst, und zur Tradition gehört der Besuch in dieser kleinen Kirche, die vor Jahrhunderten von den Holts erbaut wurde. Die Holts und andere hiesige Familien sind sich von jeher sehr nahe und kennen einander gut. Zeitweise sind wir voneinander abhängig, wie es Arbeitgeber und Arbeiter eben sind. Was die Einstellung zu uns betrifft, gibt es in dieser Gemeinde und unter den Dorfbewohnern sowohl Kriecher als auch Leute, die uns hassen.

Für manche ist die Holt-Familie ein fester Bestandteil der Landschaft, so beständig und wichtig wie der alte Hain am Fuße von Downsley Hill. Für sie wäre ein Verlust der Familie gleichbedeutend mit dem Verlust eines wesentlichen Elements dieses Landstrichs, wenn nicht gar des Landes an sich. Andere hingegen sehen uns als Ausbeuter und unwürdig unseres Titels, unseres Status und unseres Vermögens. Für sie sollten wir dringend mal einen Dämpfer bekommen – oder zwei oder drei. Die Schlimmsten von ihnen reihten sich früher an den Feldwegen auf und hielten Plakate hoch, wenn wir eine Fuchsjagd veranstalteten. »Faschisten!«, riefen sie, oder: »Jägerabschaum!« oder Übleres.

»Lasst uns beten«, sagt der Vikar. Hinter mir knien sich alle hin. Ich höre leises Stöhnen, wie es alte Gelenke schon mal selbst den Frömmsten entlocken können, und neige den Kopf. Wenn ich mich hinknie, komme ich ohne Hilfe nicht wieder hoch. Meine Kniebank bleibt ungenutzt. Eine Frau aus dem Dorf hat einen kleinen Läufer geknüpft, der darübergebreitet ist: das Holt-Wappen. Es ist ziemlich unbeholfen gefertigt, aber natürlich weiß ich die Mühe zu schätzen.

Bevor ich die Augen schließe, stiehlt sich noch eine Träne hervor. Sollte es jemand hinter mir bemerken, wird derjenige wahrscheinlich annehmen, dass ich um Alexander trauere, was falsch wäre, denn es ist meine Tochter, die mich zum Weinen bringt.

Als ich zustimmte, Jocelyn und Ruby bei mir aufzunehmen, stellte ich mir vor, dass Jocelyn und ich uns zum ersten Mal in unserem Leben verstehen könnten oder uns zumindest gegenseitig ein wenig Trost und Beistand spenden. Wie sich herausgestellt hat, war das reines Wunschdenken. Jocelyn lässt keine Gelegenheit aus, mir sehr deutlich zu signalisieren, dass sie nur deshalb wieder in Lake Hall ist, weil sie sonst nirgends hinkann. Bei einem Sturm ist jeder Hafen recht, heißt es doch. Mich macht es traurig, auch wenn ich nicht so dumm bin, es sie merken zu lassen. Damit würde ich riskieren, von ihr verachtet zu werden.

Das Schlussgebet zieht sich ewig hin, denn der Vikar erwähnt jede einzelne unglückliche Seele und beschreibt deren physische Leiden quälend detailliert. Was ist mit dem unsichtbaren Leid?, denke ich. Wie viele Menschen leiden jetzt in dieser Kirche? Ich weiß, dass ich es tue.

Ein Kind zu haben, das man liebt, das die eigene Liebe indes nicht erwidert, ist ein äußerst intensiver und gnadenloser Schmerz. Jocelyn hat mich nie geliebt, nicht einmal als sehr kleines Mädchen, nicht einmal als Säugling. In jener Situation kann es nur die Schuld der Mutter sein, obgleich ich nie verstanden habe, was ich falsch gemacht habe.

Aber – und es ist ein wichtiges Aber – da ist ein Lichtstreif am Horizont: Ruby.

Ruby ist ein wahrer Schatz, ein durch und durch liebenswertes Mädchen, voller launiger Einfälle, Selbstvertrauen und Potenzial. Sie funkelt. Als Jocelyn sich erbarmte, uns mitzuteilen, dass sie eine Tochter bekommen hatte, hasste ich Rubys Namen. Ich fand, dass er gewöhnlich klang; doch seit ich sie kenne, habe ich meine Meinung geändert. Jetzt glaube ich, dass es genau der richtige Name für ein Mädchen wie sie ist. Ich hege so viele Hoffnungen und Träume für Ruby, würde Jocelyn mir nur erlauben, ihr näher zu sein.

Ich stimme in das »Amen« am Ende des Vaterunsers ein und öffne die Augen. Vorsichtig hebe ich den Kopf wieder und dehne die steifen Nackenmuskeln. Meine Tränen dürften so weit getrocknet sein, dass ich mich unbesorgt den schärfsten Beobachtern unter den Gemeindemitgliedern stellen kann.

Boudicca, Alexanders Labrador, schläft auf der Decke hinten im Land Rover. Alexander hatte sie die wenigen Male, die er zur Kirche fuhr, mitgenommen, also tue ich es auch. Die Hündin vermisst ihn genauso wie ich.

Die Wagenfenster sind offen, und ich lasse sie auf der Heimfahrt geöffnet. Die laue Abendluft ist wohltuend. Wie immer knirscht die Gangschaltung des Land Rovers, als ich zwischen den Torpfosten hindurchfahre und Lake Hall am Ende der Auffahrt erblicke. Das hellgrüne Laub der Buchen bildet einen üppigen Baldachin über mir und ist trotz des späten Abends hübsch sonnengesprenkelt. Im Sommer finde ich diesen Anblick erhebend, im Winter hingegen gemahnen die kahlen Äste an das Skelett eines Riesen.

Boudicca regt sich auf der Rückbank, als ich mich bemühe, die Schlaglöcher auf der Zufahrt zu umfahren, damit wir nicht allzu sehr durchgeschüttelt werden. Ich vermute, uns beiden geht dasselbe durch den Kopf: Wir fragen uns, was Anthea zum Abendessen hingestellt hat.