4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

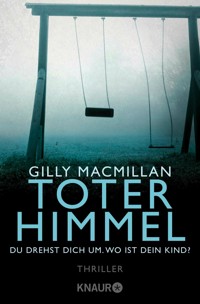

Der gefeierte Psychothriller der New-York-Times Bestseller-Autorin Gilly Macmillan jetzt im Taschenbuch! Wie so oft ist Rachel Jenner mit ihrem achtjährigen Sohn Ben nachmittags auf dem Weg zum Waldspielplatz. Heute will Ben allein vorauslaufen – selbstverständlich lässt Rachel ihn ziehen. Und findet Minuten später nur eine leer schwingende Schaukel vor. Was geschah wirklich an jenem verhängnisvollen Nachmittag? Während die Polizei von Bristol in Rachels Leben das Unterste zuoberst kehrt, hat die Öffentlichkeit ihren Schuldigen längst ausgemacht: Rachel. Zerrieben zwischen ihrer Tragödie, den fruchtlosen Ermittlungen eines verzweifelten Kommissars und den Hasstiraden der Netzgemeinde, erkennt Rachel, dass sie niemandem mehr trauen darf. Sicher ist nur eins: Die Uhr tickt … Eine Mutter erlebt ihren schlimmsten Alptraum - "Psycho-Spannung vom Allerfeinsten!" Für Sie

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 556

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Gilly Macmillan

Toter Himmel

Thriller

Aus dem Englischen von Maria Hochsieder

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Wie so oft ist Rachel Jenner mit ihrem achtjährigen Sohn Ben spätnachmittags auf dem Weg zum Waldspielplatz. Heute will Ben allein vorauslaufen – selbstverständlich lässt Rachel ihn ziehen. Und findet Minuten später nur eine leer schwingende Schaukel vor …

Ich blickte mich um, in der Erwartung, dass er lachend auftauchen würde, aber da war nichts als Stille, als habe der Wald die Luft angehalten. Mein Blick glitt an den Baumstämmen hoch in die Wipfel und in den Himmel darüber, und ich spürte, wie Dunkelheit aufzog, unaufhaltsam wie eine Flamme, die auf einem Papier vorwärtszüngelt, sodass sich die Ränder kräuseln, bis nur Asche zurückbleibt. In diesem Augenblick wusste ich: Ben war nicht mehr da.

Was geschah wirklich an jenem verhängnisvollen Nachmittag? Zerrieben zwischen ihrer persönlichen Tragödie, den frenetischen Ermittlungen eines psychisch labilen Kommissars und einer Öffentlichkeit, die sich via Medienhetze rasch gegen sie gewandt hat, kommt Rachel zu dem Schluss, dass sie niemandem mehr trauen darf. Doch können wir ihr trauen?

Inhaltsübersicht

Widmung

Vorbemerkung der Autorin

Motto

Prolog

Rachel

Jim

Erster Tag

Rachel

Jim

Zweiter Tag

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Dritter Tag

"http://www.twentyfour7news.co.uk/bristol">www.twentyfour7news.co.uk/bristol – 6.18 Uhr WEZ 23.10.2012

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Vierter Tag

The Sun Newspaper

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Fünfter Tag

"http://www.woistbenedictfinch.wordpress.com">www.woistbenedictfinch.wordpress.com

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Sechster Tag

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Siebter Tag

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Achter Tag

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Neunter Tag

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Jim

Rachel

Gesprächsprotokoll

Jim

Rachel

Gesprächsprotokoll

Jim

Beweisaufnahme: Polizei Avon & [...]

Website

Rachel

Jim

Rachel

Epilog

"http://www.twentyfour7news.co.uk/bristol">www.twentyfour7news.co.uk/bristol – 15.15 Uhr WEZ 11.12.2013

Rachel

Jim

Rachel

Danksagung

Für meine Familie

Vorbemerkung der Autorin

Während meiner Recherchen für diesen Roman waren mir etliche Websites und Studien von großem Nutzen. Obwohl ich mich im Buch manchmal auf diese Quellen beziehe, ist mein Roman rein fiktiv, und in diesem Zusammenhang werden sämtliche Zitate und Literaturverweise fiktional verwendet. Sowohl die Protagonisten und Ereignisse als auch die Blogs, Onlinekommentare und Internetpersönlichkeiten, die Zeitungsartikel, E-Mail-Adressen und viele der Webseiten sind frei erfunden, und jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen, tatsächlichen Websites, E-Mail-Adressen, Kommentaren und Persönlichkeiten im Netz, Zeitungsartikeln und Blogs ist reiner Zufall.

Jegliche Fehler in der Beschreibung der Polizeiarbeit stammen von mir, und ich bitte die beiden Kommissare im Ruhestand, die mich freundlicherweise beraten haben, dafür um Entschuldigung. Die Beschreibung von Bristol ist so wirklichkeitsgetreu wie möglich, wenngleich es kein Spielfeld neben dem Parkplatz in Leigh Woods gibt und das Innere von Kenneth Steele House allein auf meiner Vorstellung beruht.

Was immer unsicher sein mag auf diesem stinkenden Misthaufen von Welt, die Mutterliebe ist es nicht.

James Joyce

In der wahren dunklen Nacht der Seele ist es stets drei Uhr morgens, Tag für Tag.

F. Scott Fitzgerald

Prolog

November 2013 – ein Jahr danach

Rachel

In den Augen anderer sind wir oft nicht die Menschen, für die wir uns selbst halten.

Wenn wir jemandem das erste Mal begegnen, mögen wir uns alle Mühe geben und so authentisch wie möglich sein, und dennoch kann es fürchterlich schiefgehen.

Es ist einer der Fallstricke des Lebens.

Seit damals, als mein Sohn Ben verschwand, habe ich viel darüber nachgedacht, und immer, wenn ich darüber nachdenke, stellt sich mir die Frage: Wenn wir nicht jene sind, die wir zu sein glauben, was ist dann mit den anderen? Wenn uns die Mitmenschen so oft falsch beurteilen, wie können wir dann sicher sein, dass wir die anderen richtig einschätzen?

Sie sehen, wohin meine Gedanken führen.

Dürfen wir jemandem vertrauen oder uns auf jemanden verlassen, nur weil er eine Autoritätsperson oder ein Familienmitglied ist? Gründen unsere Freundschaften und Beziehungen wirklich auf einem festen Fundament?

Wenn ich in nachdenklicher Stimmung bin, stelle ich mir vor, wie anders mein Leben womöglich verlaufen wäre, wenn ich klug genug gewesen wäre, vor Bens Verschwinden diese Dinge in Betracht zu ziehen. Bin ich bedrückt, werfe ich mir vor, es nicht getan zu haben, und tagelang drehen sich meine Gedanken im Kreis, lähmen mich und strafen mich.

Gleich nach Bens Verschwinden vor einem Jahr wirkte ich bei einer Pressekonferenz mit, die im Fernsehen übertragen wurde. Meine Aufgabe war es, um Hilfe bei der Suche nach Ben zu bitten. Die Polizei gab mir einen Text, den ich vorlesen sollte. Ich ging davon aus, dass die Zuschauer erkennen würden, wer ich war, dass sie in mir die Mutter sehen würden, die ihr Kind verloren hatte und nichts anderes im Sinn hatte, als es zurückzubekommen.

Viele Menschen, die meinen Auftritt sahen, zumal die Lautstärksten unter ihnen, waren vom Gegenteil überzeugt. Sie beschuldigten mich der schrecklichsten Dinge. Ich verstand nicht, warum; erst als ich die Aufnahme sah, wurde es mir klar, doch da war es zu spät, um den Schaden zu begrenzen.

Der Grund war, dass ich aussah wie ein Opfer, ein Beutetier.

Nicht etwa eine anrührende, großäugige Antilope, die auf dünnen Beinchen dahinstolpert, sondern ein Tier, das gehetzt und zerlumpt kurz vor seinem Ende steht. Ich bot der Welt ein schmerzverzerrtes Gesicht mit einer blutenden Wunde dar, einen Körper, der von Verzweiflung geschüttelt war, und eine Stimme, die grob geraspelt aus meinem Mund kam. Wenn ich geglaubt hatte, dass ich mich selbst und meine Gefühle nur aufrichtig darstellen müsste, egal wie quälend es sein mochte, und damit Mitgefühl wecken und die Menschen aufrütteln würde, dann hatte ich mich getäuscht.

Ich wirkte wie eine schaurige Jahrmarktsattraktion. Ich machte den Menschen Angst, weil mir etwas Schreckliches zugestoßen war, und sie wandten sich gegen mich wie eine Hundemeute.

Seit es vorüber ist, bekomme ich Anfragen, noch einmal im Fernsehen aufzutreten. Immerhin war es ein aufsehenerregender Fall. Ich lehne jedes Mal ab. Ich bin ein gebranntes Kind.

Doch es hindert mich nicht, darüber nachzudenken, wie das Interview ablaufen könnte. Ich stelle mir ein gemütliches Fernsehstudio vor und einen freundlichen Moderator, der sagt: »Erzählen Sie von sich, Rachel.« Er lehnt sich zurück in seinem Sessel, der in einem wohlwollenden Winkel zu meinem steht, so, als würden wir in einem Pub miteinander plaudern. Sein Gesichtsausdruck wirkt so, als sähe er gerade dabei zu, wie ihm ein Cocktail zubereitet wird oder meinetwegen ein Eisbecher. Wir plaudern, er lässt sich Zeit, um mich aus der Reserve zu locken, gibt mir die Gelegenheit, meine Geschichte zu erzählen. Ich klinge normal. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich entspreche den Erwartungen an eine Mutter. Meine Antworten sind wohlüberlegt. Sie provozieren nicht. Zu keinem Zeitpunkt platze ich mit einer Bemerkung heraus, die in meinem Kopf vollkommen unverdächtig klang, und ich ziehe nicht den Hauch eines Argwohns auf mich. Ich stolpere nicht, ich gehe nicht unter.

Mit diesen Gedanken kann ich mich lange beschäftigen. Es kommt immer auf das Gleiche heraus: Das imaginierte Interview läuft gut, geradezu perfekt, und das Beste daran ist, dass der Moderator mir nicht die verhassteste aller Fragen stellt. Die Frage, die mir von einer erstaunlichen Anzahl von Leuten gestellt wird. Sie lautet ungefähr so: »Hatten Sie vor Bens Verschwinden eine Ahnung, dass ihm etwas Schlimmes zustoßen würde?«

Ich hasse diese Frage, weil sie mir unterstellt, dass ich in irgendeiner Weise pflichtvergessen war. Wäre ich eine bessere Mutter, mit einem ausgeprägteren Mutterinstinkt, dann hätte ich gespürt, dass mein Kind in Gefahr ist, hätte es spüren müssen. Wie reagiere ich auf diese Frage? Ich sage ganz einfach nein.

Die Antwort ist einfach, doch die Leute sehen mich oft zweifelnd an, mit zusammengezogenen Augenbrauen und diesem ganz speziellen Gesichtsausdruck, der besagt, dass sie lieber über jemanden lästern, als Mitleid zu haben angesichts seiner Not. Ihre gerunzelte Stirn und der forschende Blick fragen: »Wirklich? Sind Sie sicher? Wie ist das möglich?«

Ich rechtfertige mich nicht. »Nein« ist alles, was sie wissen müssen.

Mehr sage ich nicht dazu, denn natürlich wurde mein Vertrauen zu anderen Menschen durch das, was geschehen ist, beschädigt. In vielen meiner Beziehungen sind Zweifel zurückgeblieben, wie kleine unsichtbare Glassplitter, an denen man sich verletzt, obwohl man geglaubt hat, man habe alle weggekehrt.

Es gibt nur noch sehr wenige Menschen, denen ich vertrauen kann, und sie binden mich ans Leben. Sie kennen meine ganze Geschichte.

Irgendwo in mir trage ich die Vorstellung, dass ich bereit wäre, mit anderen über alles zu reden, solange ich sicher wäre, dass sie mir zuhören. Sie müssten mir bis zum Ende meiner Erzählung zuhören, ohne mich zu unterbrechen oder über mich zu urteilen, und sie müssten verstehen, dass ich alles nur für Ben getan habe. Manches, was ich tat, war überstürzt, manches gefährlich, aber alles galt meinem Sohn, weil meine Gefühle für ihn die einzige Wahrheit waren, die ich kannte.

Wenn jemand bereit wäre, sich von mir aufhalten zu lassen wie der Hochzeitsgast in Coleridges Ballade vom alten Seemann, dann würde ich ihm als Dank für seine Zeit, seine Geduld und sein Verständnis kein Detail vorenthalten. Ich denke, es wäre ein gutes Geschäft. Wir alle erschaudern gern unter den nachempfundenen schrecklichen Erlebnissen anderer.

Tatsächlich habe ich nie verstanden, warum es im Englischen kein Wort für Schadenfreude gibt. Vielleicht ist es uns peinlich zuzugeben, dass wir das Gefühl kennen. Lieber halten wir die Illusion aufrecht, dass wir kein Wässerchen trüben können.

Mein geduldiger Zuhörer wäre zweifellos überrascht von der Geschichte, denn das meiste blieb in der Presse unerwähnt. Es wäre seine ganz persönliche Exklusivstory. Wenn ich mir ausmale, wie ich diesem fiktiven Gegenüber meine Geschichte erzähle, dann fängt sie damit an, dass ich auf jene verhasste Frage erstmals eine echte Antwort gebe. Denn das ist wichtig.

Die Geschichte würde wie folgt beginnen: Als Ben verschwand, hatte ich nicht die leiseste Ahnung, was passieren würde. Ich dachte an etwas vollkommen anderes. Ich war ganz und gar mit der neuen Frau meines Ex-Mannes beschäftigt.

Jim

Früher hatte ich alles unter Kontrolle: die Arbeit, meine Beziehung, meine Familie.

Jetzt habe ich ein Problem: meine Gedanken.

Stündlich, manchmal minütlich, erinnern sie mich an das, was verlorengegangen ist, und an Taten, die nicht rückgängig gemacht werden können, egal wie sehr man es sich wünscht.

Während der Woche stürze ich mich in die Arbeit, um diese Gedanken auszulöschen.

Die Wochenenden sind schwieriger, aber ich habe einen Weg gefunden, auch sie auszufüllen. Ich mache Sport, ich arbeite noch mehr, und dann fange ich von vorne an.

Es sind die Nächte, die mich quälen, wenn die Gedanken endlos kreisen und mir den Schlaf verwehren.

Als Student habe ich mich mal mit Schlaflosigkeit beschäftigt. Ich habe mich mit der Lyrik des Surrealismus auseinandergesetzt, und ich habe gelesen, dass der Schlafentzug bewusstseinsverändernde, halluzinogene Effekte hat und man damit eine tiefliegende Kreativität freisetzen kann, die das Leben und die Psyche bereichern.

Meine Schlaflosigkeit ist anders.

Meine Schlaflosigkeit macht mich verzweifelt und unruhig. Da gibt es keine Kreativität, nur Hoffnungslosigkeit und Verdruss.

Jede Nacht, wenn ich mich hinlege, graut mir vor dieser Unvermeidlichkeit, denn sobald mein Kopf das Kissen berührt, scheint sich mein ganzes Inneres gegen mich zu verschwören und mich wach zu halten, egal wie müde ich bin, egal wie sehr ich mir eine Atempause von meinen eigenen Gedanken wünsche.

Ich bin mir der Reize um mich herum überdeutlich bewusst, und jeder davon wird zur Heimsuchung.

Ich wälze mich hin und her, und unter mir verknittert das Laken und bildet Furchen und Kerben wie verbrannte Erde, in die ein Tier seine Klauen geschlagen hat. Wenn ich versuche, still zu liegen, die Hände über der Brust gefaltet, dann raubt mir der Herzschlag den Atem. Liege ich ohne Decke da, kribbelt meine Haut an der Luft, egal, wie warm oder kalt es ist. In die Decke gewickelt aber befällt mich ein heftiges und überhitztes Gefühl von Enge, das mir die Luft aus den Lungen presst, und ich schwitze so stark, dass ich im Bett wie in einer abgestandenen Wasserpfütze liege.

Während ich im Bett schmore, lausche ich auf die Geräusche der Stadt. Die Rufe fremder Menschen, Autos, ein Moped, eine Sirene, das Rauschen der Baumwipfel im Wind, manchmal auch gar nichts. Leere.

In manchen Nächten quält mich diese Stille, und ich stehe auf, meist lange nach Mitternacht, ziehe mich wieder an und laufe die Straßen unter den natriumgelben Laternen entlang, wo die einzigen Zeichen von Leben ein im Augenwinkel vorbeilaufender Fuchs oder ein gebrochener Mann in einem Hauseingang sind.

Doch selbst hier klärt sich mein Kopf nicht ganz, denn während ich einen Fuß vor den anderen setze, graut mir noch mehr vor der Rückkehr in meine Wohnung, in mein Bett, in die Leere und Schlaflosigkeit.

Und am meisten fürchte ich die Gedanken, die erneut in meinem Kopf kreisen werden.

Sie führen mich geradewegs an jene dunklen, allgegenwärtigen Orte, die ich tagsüber so mühevoll verschlossen halte. Sie finden die Verstecke, knacken die Schlösser, brechen die Türen auf, reißen die Latten von den verbarrikadierten Fenstern und lassen Licht bis in die finstersten Ecken im Innern. Alles ist grell ausgeleuchtet, wie am Ort eines Verbrechens. In der Mitte: Benedict Finch. Seine klaren blauen Augen begegnen meinen, und in seinem Blick liegt eine Unschuld, die wie eine Anklage wirkt.

In den frühen Morgenstunden sinke ich manchmal in den Schlaf, nach dem ich mich so sehne, doch er bringt mir keine Erholung, keine Möglichkeit, die Gedanken abzuschalten. Selbst der Schlaf gönnt mir keine Atempause, denn er ist voller Alpträume.

Unabhängig davon, ob ich wach war oder geschlafen habe, bin ich am Morgen oft verschwitzt und ausgedörrt, gerädert, bevor der Tag überhaupt begonnen hat. Das Kissen ist feucht von meinen Tränen, die Laken meist vom Schweiß durchnässt, und der Morgen ist von meiner Angst bestimmt, dass die Schlaflosigkeit nicht nur die Grenzen zwischen Tag und Nacht verwischt, sondern mich auch aus dem Gleichgewicht bringt.

Wahrscheinlich habe ich früher unterschätzt, wie wichtig der Schlaf ist, um neue Kraft zu sammeln, und wie destruktiv eine zerrüttete Psyche wirkt. Mir war nicht bewusst, wie sehr die Erschöpfung einen auslaugen kann. Mir war nicht klar, dass man psychisch krank werden kann, ohne es zu bemerken, Schritt für Schritt, auf dunkle Weise, unwiderruflich.

Ich schäme mich, anderen davon zu erzählen, darüber, wie mir die Folgen der Schlaflosigkeit in den Tag hinein anhaften und sich in ihn verweben. Die Erschöpfung lässt den Kaffee bitter schmecken und macht den Gedanken an Essen unerträglich. Sobald ich erwache, lechze ich nach einer Zigarette. Auf meiner Fahrt mit dem Rad in die Arbeit stehe ich unter Strom, ich bin nervös, fahre zu dicht am Bordstein entlang, verschätze mich an einer Kreuzung, und das Quietschen eines Autos, das hinter mir zu einer Notbremsung gezwungen wird, bewirkt nur, dass ich noch schneller in die Pedale trete.

Im Büro gibt es eine frühmorgendliche Besprechung. »Alles okay?«, fragt mich die Chefin. Ich nicke, aber ich spüre, wie mir am Haaransatz der Schweiß ausbricht. »Es geht mir gut«, sage ich. Zehn Minuten stehe ich durch, bis mich jemand fragt: »Und was halten Sie davon, Jim?«

Ich sollte mich über die Frage freuen. Es ist die Gelegenheit, mich hervorzutun, mich zu beweisen. Vor einem Jahr noch hätte ich sie ergriffen. Jetzt aber fixiere ich die abgebrochene Plastikspitze meines Kugelschreibers. Ich zwinge mich, den Kopf durch die Dunstglocke meiner Erschöpfung zu heben und den drei erwartungsvollen Gesichtern zu begegnen. Alles, woran ich denken kann, ist, wie sehr die Schlaflosigkeit meinen Verstand trübt. Panik schießt durch meinen Körper, als würde sie mir wie eine Droge gespritzt; sie bahnt sich ihren Weg durch Arterien, Venen und Kapillaren, bis sie mich außer Gefecht setzt. Schweigend verlasse ich den Raum. Kaum bin ich draußen, hämmere ich mit den Fäusten an die Wand, bis meine Fingerknöchel bluten.

Es ist nicht das erste Mal, doch diesmal meinen sie es ernst mit ihrer Drohung, mich an eine Psychologin zu verweisen.

Ihr Name ist Dr. Francesca Manelli. Sie stellen klar, dass ich zu sämtlichen Sitzungen erscheinen und bereitwillig an den Gesprächen mit Dr. Manelli teilnehmen muss, andernfalls bin ich raus.

Vorab gibt es ein Treffen. Sie möchte, dass ich einen Bericht über den Benedict-Finch-Fall schreibe. Ich beginne damit, dass ich meine Einwände niederschreibe.

Bericht für Dr. Francesca Manelli über die Ereignisse im Umfeld des Falles Benedict Finch von Detective Inspector James Clemo, Polizei Avon & Somerset

VERTRAULICH

Ich möchte diesen Bericht damit beginnen, dass ich meine Einwände sowohl gegen diese Niederschrift als auch gegen die Therapie mit Dr. Manelli vorbringe. Der Gesundheitsdienst der Polizei ist eine wertvolle Einrichtung, doch ich bin der Meinung, dass die Inanspruchnahme im eigenen Ermessen der Beamten und Angestellten liegen sollte. Ich werde meinen Einspruch über die zuständigen Kanäle offiziell erheben.

Ich erkenne an, dass es der Zweck dieses Berichts ist, die Ereignisse, die während der Ermittlungen im Fall Benedict Finch eingetreten sind, aus meiner Perspektive zu erläutern. Er soll die Grundlage für meine Gespräche mit Dr. Manelli sein, um festzustellen, ob eine längerfristige Unterstützung durch sie sinnvoll ist, damit ich mit einigen der Sachverhalte, die sich durch meine Beteiligung an dem Fall ergeben haben, besser umgehen kann, ebenso wie mit einigen persönlichen Fragen, die mich um diese Zeit beschäftigt haben.

Mir ist bewusst, dass ich, sofern relevant, Details aus meinem Privatleben einfließen lassen soll, einschließlich jener, die mit Detective Constable Emma Zhang in Zusammenhang stehen, da dies Dr. Manelli ermöglicht, sich ein Gesamtbild meiner Entscheidungsfindung und Beweggründe zu jener Zeit zu machen. Der Bericht wird von Dr. Manelli im Verlauf seiner Entstehung begutachtet und bildet so die Grundlage für unsere wöchentlichen Sitzungen.

Dr. Manelli empfiehlt, dass der Hauptteil des Berichts aus meinen persönlichen Erinnerungen an die Geschehnisse bestehen soll; doch auch Protokolle unserer Gespräche oder anderes Material können mit einfließen, sofern sie es für erforderlich hält.

Ich erteile mein Einverständnis zur Mitarbeit nur unter der Bedingung, dass der Inhalt dieses Berichts vertraulich bleibt.

DI James Clemo

Vorher

Erster Tag

Sonntag, 21. Oktober 2012

Alle drei Minuten wird in England ein Kind vermisst gemeldet.

"http://www.missingkids.co.uk">www.missingkids.co.uk

Bei der Suche nach einem vermissten Kind sind die ersten drei Stunden maßgeblich.

"http://www.missingkids.com/keyfacts">www.missingkids.com/keyfacts

Rachel

Mein Ex-Mann heißt John. Seine neue Frau heißt Katrina. Sie ist klein und zierlich. Ihre Figur ist so, dass die meisten Männer sie mit Blicken verschlingen. Ihr dunkelbraunes Haar glänzt und sieht immer aus wie frisch getönt, wie aus einer Frauenzeitschrift. Sie trägt einen Bob, der ihr Elfengesicht mit dem kecken Mündchen und den dunklen Augen akkurat umgibt.

Als ich ihr das erste Mal begegnete, auf einem Empfang im Krankenhaus, den John gab, Monate, bevor er uns verließ, bewunderte ich diese Augen. Ich fand sie lebhaft und funkelnd. Sie schossen durch den Raum, forschend, flirtend, neckisch und charmant. Nachdem John weg war, schienen sie mir wie die Augen einer Elster, wild und hinterhältig, auf Beutezug, um das eigene Nest mit den Schätzen anderer Menschen auszustatten.

John verließ unser Zuhause am Zweiten Weihnachtstag. Zu Weihnachten hatte er mir ein iPad geschenkt und Ben einen Welpen. Ich hielt die Geschenke für wohlüberlegt und großzügig, bis zu jenem Augenblick, da ich ihm dabei zusah, wie er den Wagen rückwärts aus der Einfahrt steuerte, auf dem Rücksitz ordentlich gepackte Taschen, während der Braten auf dem Esstisch kalt wurde und Ben heulte, weil er nicht verstand, was geschah. Als ich mich umdrehte und zurück ins Haus ging, in mein neues Leben als alleinerziehende Mutter, wurde mir klar, dass die Geschenke Ausdruck seines schlechten Gewissens waren, Dinge, die die Lücke füllen sollten, die er hinterließ.

Kurzfristig beschäftigten sie uns tatsächlich, wenngleich nicht so, wie John es sich vermutlich vorgestellt hatte. Am Tag darauf riss sich Ben das iPad unter den Nagel, während ich Stunden zitternd und fassungslos unter dem Regenschirm im Garten zubrachte, die neuen Cath-Kidston-Pantoffeln, die mir meine Schwester geschickt hatte, sich mit Matsch und Regen vollsogen und der Welpe sich damit abmühte, eine Clematis auszugraben, statt sich von mir zum Pinkeln bewegen zu lassen.

Katrina angelte sich John gerade mal zehn Monate vor Bens Verschwinden. Es schien mir wie ein Masterplan unter dem Titel »Verführung und Raub meines Ehemannes«. Ich kannte die Details ihrer entflammten Leidenschaft nicht, aber für mich fühlte es sich an wie die Handlung aus einem billigen Arztroman. Er spielte im richtigen Leben die Rolle des Kinderchirurgen, sie war frischgebackene Ernährungsberaterin.

Ich stellte mir vor, wie sie sich am Bett eines Patienten getroffen hatten, wie sie sich tief in die Augen blickten, eine Hand die andere streifte, ein Flirt, der sich weiterentwickelte, bis sie sich ihm ganz und bedingungslos anbot, so, wie man es nur kann, wenn es kein Kind zu berücksichtigen gibt. Zu jener Zeit arbeitete John wie besessen. Der Job vereinnahmte ihn völlig. Deshalb vermute ich, dass sie den Großteil der Annäherung übernommen hatte, und das Gesamtpaket, das sie ihm offerierte, muss ein durchaus verführerisches Angebot gewesen sein.

Ich war verbittert. Meine Beziehung zu John hatte so solide und umsichtig begonnen, dass ich davon ausgegangen war, sie würde ewig halten. Es war mir einfach nie in den Sinn gekommen, dass es anders enden könnte; jetzt ist mir klar, wie naiv ich war.

Mir war nie bewusst gewesen, dass John ganz anders dachte als ich, dass er unsere Probleme nicht für normal und bewältigbar hielt. In seinen Augen brodelte es unter der Oberfläche, bis er es nicht länger mit mir ertrug, und seine Lösung hieß, aufzustehen und zu gehen.

Als ich meine Schwester anrief, gleich nachdem er weg war, sagte sie: »Hast du es denn nicht kommen sehen?« Ihre Stimme klang ungläubig. »Hast du ihm vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt?«, war ihre zweite Frage, so, als wäre es mein Fehler und damit nicht anders zu erwarten. Ich legte auf. Meine Freundin Laura sagte: »Er kam mir etwas distanziert vor in letzter Zeit. Ich bin davon ausgegangen, dass ihr euch schon zusammenrauft.«

Laura war seit unserer gemeinsamen Krankenpflegeausbildung meine engste Freundin. Wie ich hatte auch sie die Bettpfannen und Körperflüssigkeiten hinter sich gelassen. Stattdessen war sie Journalistin geworden. Wir waren lange befreundet, und sie hatte den Beginn und die wachsende Beziehung zu John miterlebt ebenso wie ihren Niedergang. Sie war eine gute Beobachterin, und sie hielt mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Der Begriff »distanziert« ging mir nach, denn, um ehrlich zu sein, ich hatte es nicht bemerkt. Wenn man ein Kind hat, um das man sich kümmern muss, und sich gleichzeitig eine neue berufliche Karriere aufbaut, kann das passieren.

Die Trennung und Scheidung zerriss mich beinahe, das muss ich gestehen. Als Ben verschwand, trauerte ich noch immer meinem Mann hinterher. Man mag sich in zehn Monaten an manche äußerliche Bedingung des Alleinseins gewöhnen, aber bis der Schmerz sich legt, dauert es länger.

Ich fuhr einmal bei Katrina vorbei, nachdem er bei ihr eingezogen war. Es war nicht schwer, das Haus zu finden. Ich drückte auf die Klingel, und als sie an die Tür kam, rastete ich aus. Ich hielt ihr vor, dass sie eine Familie zerstört habe, und ich hätte womöglich noch Schlimmeres gesagt. John war nicht zu Hause, aber sie hatte Freundinnen zu Besuch. Als unsere Stimmen lauter wurden, erschienen die drei hinter ihr, mit offenen Mündern und entgeisterten Gesichtern. Wie ein gut eingespielter Chor aus einer griechischen Tragödie standen sie da und bekundeten ihr Missfallen. Mit Weißweingläsern in der Hand sahen sie mir beim Wüten zu. Es war nicht mein bester Moment, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, mich zu entschuldigen.

Vielleicht fragen Sie sich, wie ich aussehe, wenn mein Mann von einer koketten kleinen Elster geködert werden konnte. Wenn Sie die Aufnahmen der Pressekonferenz kennen, dann haben Sie bereits eine Vorstellung, obwohl ich, ganz offensichtlich, nicht gerade in Topform war.

Sie werden mein strähniges, zerzaustes Haar gesehen haben, trotz aller Bemühungen meiner Schwester, es zu zähmen. Es sah aus wie Hexenhaar. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass es unter normalen Umständen eine meiner schönsten Seiten ist? Mein Haar ist lang, gewellt und dunkelblond, es fällt mir bis über die Schultern. Es kann wirklich hübsch sein.

Bestimmt sind Ihnen meine Augen aufgefallen. Die Nahaufnahme davon wird am häufigsten gezeigt. Sie sind blutunterlaufen, verzweifelt, flehend, rotgeweint und verschwollen. Sie werden meinem Wort vertrauen müssen, wenn ich sage, dass sie gewöhnlich ansprechend aussehen. Sie sind groß und sehr grün, und ich fand immer, dass sie meiner blassen, klaren Haut schmeicheln.

Was ich wirklich hoffe, ist, dass Sie die Sommersprossen auf meiner Nase bemerkt haben. Haben Sie die gesehen? Ben hat sie geerbt, und es hat mich immer über die Maßen gefreut, diese Spur von mir in ihm zu sehen.

Falls ich den Eindruck vermittelt habe, dass ich an nichts anderes als Katrina dachte, als Ben verschwand, dann ist das nicht ganz richtig. An dem Nachmittag, als es geschah, waren Ben und ich mit dem Hund im Wald spazieren. Es war Sonntag, und wir hatten Bristol verlassen, über die Hängebrücke von Clifton, um hinaus in die Natur zu fahren.

Die Brücke führt über die Schlucht des Avon, ein riesiger Bruch in der Landschaft, den sich der schlammige Fluss gegraben hat. Ben und ich konnten sehen, wie der Fluss in der Tiefe sein Bett mit der braunen Brühe überspülte, da gerade Hochwasser herrschte. Die Schlucht bildet die Grenze zwischen der Stadt und der Natur. Bristol klammert sich an die eine Seite, manchmal gefährlich nah am Abgrund, während sich auf der anderen Seite Bäume dicht an dicht fast hundert Meter die steilen Klippen bis zum Flussufer hinunterdrängen.

Auf der anderen Seite der Brücke brauchten wir nur mehr fünf Minuten, bis wir geparkt hatten und im Wald waren. Es war ein wunderschöner Nachmittag im Spätherbst, und ich genoss die Geräusche, Gerüche und den Anblick, den er uns bot.

Ich bin Fotografin. Zu diesem Berufswechsel hatte ich mich entschlossen, als Ben auf die Welt kam. Es reute mich kein bisschen, mein Dasein als Krankenschwester aufzugeben. Die Fotografie war reine Freude, meine wahre Leidenschaft, und deshalb achtete ich immer auf das Licht und machte mir Gedanken, wie ich es für eine Fotografie nutzen könnte. Ich kann mich ganz genau erinnern, wie es an jenem Nachmittag war.

Es war relativ spät, und das Licht hatte etwas Flüchtiges, war aber gerade hell genug, um den Farben der Blätter über mir und um mich herum Kraft und Schönheit zu geben. Manche fielen herab, während wir spazieren gingen. Ohne den geringsten Protest lösten sie sich von den Zweigen, die sie monatelang am Leben erhalten hatten, und schwebten vor uns herab auf den Waldboden. Zu Beginn unseres Spaziergangs war der Nachmittag noch mild. Langsam und lautlos vollzog sich der Wechsel der Jahreszeiten um uns herum.

Natürlich merkten Ben und der Hund nichts davon. Während ich in Gedanken Fotografien komponierte, rannten und spielten und versteckten sich die beiden, mit Atemwölkchen vor dem Mund und Übermut im Blick. Ben trug einen roten Anorak, und ich sah, wie das Rot vor mir auf dem Pfad aufblitzte, mal zwischen den Bäumen verschwand und wieder daraus auftauchte. An seiner Seite lief Skittle.

Ben schlug mit Stöcken gegen Baumstämme und kniete sich auf den mit Blättern übersäten Boden, um Pilze zu bestaunen, die er nicht berühren durfte. Er versuchte, mit geschlossenen Augen zu gehen, und kommentierte jeden Schritt. »Ich glaube, hier ist es matschig, Mum«, sagte er, als er merkte, dass ein Stiefel feststeckte, und ich musste den Schuh retten, während er, einen Sockenfuß in der Luft, schwankend abwartete. Er hob Kiefernzapfen auf und zeigte mir einen, der fest geschlossen war. »Es wird regnen«, erklärte er mir. »Schau!«

Mein Sohn war wunderschön an diesem Nachmittag. Er war erst acht Jahre alt. Sein hellbraunes Haar war leicht zerzaust und seine Wangen gerötet von der Anstrengung und der Kälte. Er hatte blaue Augen, klar und hell wie Saphire. Seine Haut war blass und abgesehen von den Sommersprossen makellos, und sein Lächeln war für mich der schönste Anblick, den es gab. Er hatte etwa zwei Drittel meiner Größe, genau richtig, um ihm beim Spazierengehen einen Arm um die Schultern zu legen oder ihn an die Hand zu nehmen, was er immer noch gern mochte, sofern wir nicht in der Schule waren.

An diesem Nachmittag verströmte er Fröhlichkeit, auf jene kindlich unkomplizierte Art. Sie machte auch mich fröhlich. Die zehn Monate seit Johns Auszug waren hart gewesen, und auch wenn ich vermutlich noch immer zu viel über ihn und Katrina nachdachte, gab es doch Momente, in denen es in Ordnung war, dass Ben und ich alleine waren. Zugegeben, sie waren selten, aber es gab sie, und der Nachmittag im Wald war ein solcher Moment.

Um halb fünf wurde die Kälte allmählich schneidend, und es war an der Zeit, sich auf den Heimweg zu machen. Ben war nicht einverstanden.

»Ich will noch auf die Seilschaukel! Darf ich? Bitte!«

»Ja«, sagte ich. Wir würden es schon noch bei Tageslicht bis zum Auto schaffen.

»Darf ich vorlaufen?«

Ich muss oft an diesen Augenblick denken, und bevor Sie mich für meine Antwort verurteilen, möchte ich Sie etwas fragen. Was machen Sie, wenn Sie sowohl Vater als auch Mutter für Ihr Kind sein müssen? Ich war alleinerziehend. Mein mütterlicher Instinkt war eindeutig: Bewahre dein Kind vor allem. Die Mutter in mir sagte: »Nein, du bist noch zu klein, ich bringe dich zur Schaukel und bewache jeden deiner Schritte auf dem Weg dorthin.« In Abwesenheit von Bens Vater aber hielt ich es ebenso für meine Aufgabe, einer anderen, väterlichen Stimme Raum zu geben. Ich stellte mir vor, dass diese Stimme Ben ermuntern würde, selbständig zu sein und etwas zu wagen, das Leben selbst zu entdecken. Ich stellte mir vor, dass sie sagte: »Natürlich! Lauf schon los!«

So aber verlief die Unterhaltung tatsächlich:

»Darf ich vorlaufen?«

»Ach, Ben, ich weiß nicht.«

»Bitte, Mum!« Schmeichelnd zog er die Vokale in die Länge.

»Kennst du den Weg?«

»Ja!«

»Bist du sicher?«

»Wir sind doch jedes Mal da.«

Er hatte recht, das waren wir.

»Also gut. Aber wenn du die Abzweigung nicht findest, dann bleib einfach stehen und warte auf dem großen Weg auf mich.«

»Ist gut«, und weg war er. Er galoppierte den Weg davon, und Skittle rannte neben ihm her.

»Ben!«, rief ich. »Findest du den Weg auch wirklich?«

»Ja!«, beteuerte er mit jener Stimme, bei der klar war, dass er nicht zugehört hatte, weil es etwas weit Interessanteres gab, mit dem er sich beschäftigen wollte. Er blieb nicht stehen und wandte sich auch nicht um.

Und das war das Letzte, was ich von ihm sah.

Während ich Ben auf dem Weg folgte, hörte ich eine Nachricht auf dem Mobiltelefon ab. Sie war von meiner Schwester. Sie stammte vom Mittag.

»Hallo, ich bin’s. Kannst du mich zurückrufen? Es geht um das Shooting für die Weihnachtsausgabe meines Blogs. Ich bin auf der Cotswold Nahrungsmittelmesse, und ich hab tausend Ideen, über die ich mit dir reden muss. Du kommst doch nächstes Wochenende. Ich weiß, es war ausgemacht, dass ihr zu uns kommt, aber ich hab mir gedacht, dass wir im Cottage etwas Besseres hinkriegen. Wir können es mit Zweigen und so schmücken, also kommt doch lieber hierher. Die Mädchen bleiben bei Simon, weil sie alles Mögliche vorhaben, also sind wir unter uns. Übrigens bin ich heute Abend auch da, also versuch’s dort, falls du mich auf dem Handy nicht erreichst. Liebe Grüße an Ben. Tschüs.«

Meine Schwester hatte einen erfolgreichen Food-Blog. Er war nach dem Lieblingsessen ihrer Töchter benannt: »Ketchup und Pudding«. Sie hatte vier Töchter, und alle waren ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten, hatten dunkle braune Augen, beinahe schwarzes, störrisches Haar und ein hitziges Gemüt. Meine Schwester witzelte oft, dass sie daran zweifeln würde, dass es ihre eigenen Kinder waren, wenn sie sie nicht selbst geboren hätte. Manchmal fragte ich mich, ob sie ihre Kinder wirklich durchschaute; sie wirkten so unzugänglich, selbst der eigenen Mutter gegenüber.

Der Altersunterschied zwischen ihnen war nicht groß; alle vier waren älter als Ben, und sie bildeten einen Clan, zu dem er nie ganz dazugehörte. Er betrachtete sie mit einer gewissen Skepsis, vor allem, da sie ihn ein bisschen behandelten, als sei er ein Spielzeug.

Nicky allerdings konnte ihnen meistens Paroli bieten; sie organisierte und terminierte alles bis auf die letzte Minute und beherrschte sie, indem sie sie auf Trab hielt. Ihr Leben verlief nach einem so strengen Programm, dass ich mich manchmal fragte, ob diese schwarzhaarigen Mädchen nicht implodieren würden, sobald sie der Kontrolle ihrer Mutter entkämen und in die Welt hinausträten.

In ihrem Blog veröffentlichte Nicky Rezepte, von denen sie behauptete, dass selbst die heikelsten Familien auf diese Weise gesund und in gemeinsamer Runde essen würden. Als sie damit anfing, fand ich den Blog trivial und albern, doch zu meiner Überraschung hatte er eingeschlagen und wurde oft erwähnt, wenn es um die Top Ten unter den besten Blogs zum Thema Essen oder Familie ging.

Meine Schwester war eine hervorragende Köchin, und sie kombinierte die Rezepte mit humorvollen Glossen über die Strapazen, eine große Familie am Laufen zu halten. Es war nicht mein Ding, viel zu kitschig und gekünstelt für meinen Geschmack, aber es war beeindruckend und schien einer Menge Frauen aus dem Herzen zu sprechen, die sich dem Bild von der perfekten Hausfrau verschrieben hatten.

Ich rief zurück und hinterließ ebenfalls eine Nachricht. »Ja, wir kommen am Samstagvormittag und bleiben bis Sonntag nach dem Mittagessen. Soll ich was mitbringen?«

Es war eine Pro-forma-Frage. Sie würde nichts von mir wollen. Sie bildete sich viel darauf ein, die perfekte Gastgeberin zu sein.

Den Aufenthalt zu begrenzen war ebenfalls wohlüberlegt. Als ich noch davon ausgegangen war, dass wir Nicky zu Hause besuchen würden, hatte ich mir vorgenommen, nur eine Nacht zu bleiben. Wenngleich ich außer Nicky keine Familie mehr hatte und mich verpflichtet fühlte, sie zu sehen und Ben die Gelegenheit zu geben, mit seinen Cousinen zusammen zu sein, freute ich mich nie besonders auf diese Besuche.

Ihr großes Haus am Stadtrand von Salisbury war perfekt, traditionell und laut. War ich mehr als eine Nacht dort, befiel mich die Klaustrophobie. Das alles zusammen war einfach ein wenig erdrückend: die supertüchtige Nicky, die rundum häusliche Wunder vollbrachte, ihr großer fröhlicher Ehemann, immer ein Glas Wein in der Hand und eine Anekdote im Ärmel, und die zankenden Töchter, die hinter dem Rücken meiner Schwester Victoryzeichen machten und ihren Vater um den kleinen Finger wickelten. Es war eine andere Welt, weit weg von meinem und Bens ruhigem Leben in unserem Häuschen in Bristol.

Allerdings war auch das Cottage kein wesentlich besserer Ort, selbst ohne Nickys Familie. Tante Esther, die uns aufgezogen hatte, hatte es mir und Nicky hinterlassen; es war klein und feucht und barg unangenehme Erinnerungen. Ich hätte es schon vor Jahren verkauft, das Geld wäre mir nicht ungelegen gekommen, aber Nicky hing sehr daran, und sie und Simon hatten schon vor langer Zeit alle Unterhaltskosten übernommen, vermutlich hauptsächlich wegen ihres schlechten Gewissens mir gegenüber. Sie ermunterte mich, es öfter zu nutzen, doch wann immer ich dort war, fühlte ich mich seltsam, so, als wäre ich nie wirklich erwachsen geworden und hätte meine Teenagerpersönlichkeit nie abgestreift.

Ich steckte das Telefon zurück in die Tasche. Ich hatte den Pfad erreicht, der zur Seilschaukel führte. Ben war nicht da, also nahm ich an, dass er vorausgegangen war. Ich schlug mich auf seinen Spuren durch die Büsche und stapfte durch den Morast. Als ich auf der Lichtung mit der Seilschaukel ankam, lächelte ich voller Vorfreude, ihn dort zu sehen und sein Triumphgefühl zu erleben, dass er den Weg alleine gefunden hatte.

Nur waren weder er noch Skittle dort. Die Seilschaukel war in Bewegung, langsam schwang sie von links nach rechts und wieder zurück. Ich trat vor, um die Lichtung besser zu überblicken. »Ben«, rief ich. Keine Antwort. Ein Anflug von Panik überkam mich, aber ich bremste mich. Ich hatte ihm dieses kleine bisschen Selbständigkeit zugestanden und sollte ihm den Augenblick nun nicht durch eine überängstliche Reaktion verderben. Wahrscheinlich versteckte Ben sich mit Skittle hinter einem Baum, und ich wollte ihm sein Spiel nicht kaputt machen.

Ich sah mich um. Die Lichtung war klein, nicht größer als ein halber Tennisplatz. Ringsum war sie von dichtem Wald umgeben, eine dunkle Einfassung, nur an einer Seite gab es eine Anpflanzung halbhoher Setzlinge, dürr und spröde, ohne Blätter. Sie zerstreuten das Licht in ihrer Umgebung und verliehen ihm eine eigentümliche Wirkung. In der Mitte der Lichtung neigte sich eine alte Buche über einen kleinen Bach. An einem der Äste hing die Seilschaukel, und ich mutmaßte, dass Ben sich hinter dem dicken Baumstamm versteckte.

Langsam trat ich auf die Lichtung und spielte mit.

»Hmm«, rief ich in Richtung Baum, damit er mich auch hören könnte. »Wo ist Ben denn nur? Ich dachte, wir wollten uns hier treffen, aber ich kann ihn nirgends sehen. Und auch seinen Hund nicht. Wie merkwürdig.«

Ich hielt inne, um zu lauschen, ob er sich zu erkennen gäbe, aber alles blieb still.

»Ob Ben ohne mich nach Hause gegangen ist?«, fuhr ich fort und stippte einen Stiefel in den Bach. Die Schaukel bewegte sich nun nicht mehr, hing nur mehr schlaff herab. »Vielleicht«, ich zog das Wort in die Länge, »will Ben ja sein Leben von nun an ohne mich im Wald verbringen, und ich muss ganz alleine nach Hause gehen und ohne ihn mein Honigbrot essen und Dr. Who anschauen.«

Wieder kam keine Antwort, und die Angst kehrte flatternd zurück. Normalerweise genügte es, diese Dinge zu sagen, und er tauchte triumphierend aus seinem Versteck auf, stolz, weil er mich so lange zum Narren gehalten hatte. Ich redete mir zu, ruhig zu bleiben, er ginge einfach ein wenig weiter als sonst, um mich zu necken. »Na gut, wenn Ben wirklich allein im Wald leben will, dann werde ich seine Sachen wohl einem anderen Jungen schenken müssen.«

Ich setzte mich auf einen moosigen Baumstumpf und versuchte, unbeteiligt zu wirken. Dann spielte ich meinen Trumpf aus. »Ich weiß nur nicht, wer Baggy Bear bekommen soll …« Baggy Bear war Bens Lieblingsstofftier, ein Bär, den ihm seine Großeltern geschenkt hatten, als er ein Baby war.

Ich blickte mich um, in der Erwartung, dass er lachend und auch ein wenig verärgert auftauchen würde, aber da war nichts als Stille, als habe der Wald die Luft angehalten. Mein Blick glitt an den Baumstämmen hoch zu den Wipfeln und in den Himmel darüber, und ich spürte, wie die Dunkelheit aufzog, unaufhaltsam wie eine Flamme, die auf einem Papier vorwärtszüngelt, so dass sich die Ränder kräuseln, bis nur Asche zurückbleibt.

In diesem Augenblick wusste ich: Ben war nicht da.

Ich lief zu dem Baum, rannte einmal herum, ein zweites Mal, wieder und wieder, die Borke schürfte meine Finger auf. »Ben!«, schrie ich. »Ben! Ben! Ben!« Keine Antwort. Ich schrie weiter, immer weiter, und als ich innehielt und angestrengt horchte, kam noch immer nichts. Ein unerträgliches Gefühl drückte mir mit jeder Sekunde, die verging, fester auf den Magen.

Da, ein Geräusch. Ein wunderbares Knacken, das Geräusch von jemandem, der durchs Unterholz bricht. Es kam aus der Richtung der Setzlinge. Ich rannte hin, bahnte mir so schnell es ging einen Weg durch die jungen Bäume, wich den niedrigen, elastischen Zweigen aus, spürte, wie mir einer davon die Stirn aufriss.

»Ben«, schrie ich. »Ich bin hier.« Es kam keine Antwort, aber das Geräusch näherte sich. »Ich bin schon da, Schatz«, rief ich. Erleichterung durchflutete mich. Im Laufen suchte ich mit den Augen das dichte Gebüsch vor mir ab. Es war nicht eindeutig, woher das Geräusch kam. Es prallte von den Bäumen ab, irritierte mich. Ich erschrak, als neben mir etwas aus dem Unterholz schoss.

Es war ein großer Hund, der sich freute, mich zu sehen. Er sprang mir um die Füße, wollte gestreichelt werden, sein Maul war breit und erschreckend rot, schwer hing seine dicke Zunge heraus. Ein paar Meter hinter ihm trat eine Frau aus den Bäumen.

»Entschuldigen Sie, meine Liebe«, sagte sie. »Er tut Ihnen nichts, er ist ein ganz Braver.«

»O Gott«, sagte ich. Ich legte die Hände um den Mund. »Ben!« Diesmal brüllte ich so laut, dass die kalte Luft meine Kehle zu verbrennen schien, als ich wieder Atem schöpfte.

»Haben Sie Ihren Hund verloren? In der Richtung ist er nicht, sonst wäre ich ihm begegnet. Oh! Sie bluten an der Stirn. Geht es Ihnen gut? Warten Sie.«

Sie kramte in der Jackentasche und bot mir ein Taschentuch an. Sie war älter, trug einen Hut aus Wachstuch mit einer breiten Krempe, die sie tief ins Gesicht gezogen hatte. Ihr Gesicht war sorgenvoll, sie war außer Atem. Ich ignorierte das Taschentuch und packte sie am Arm. Meine Finger pressten sich in die wattierte Jacke, bis ich den Widerstand darunter spürte. Sie schreckte zurück.

»Nein«, erwiderte ich. »Mein Sohn. Ich habe meinen Sohn verloren.«

Ich spürte, wie mir das Blut von der Stirn tropfte.

Damit fing es an.

Wir machten uns auf die Suche, die alte Dame und ich. Wir durchforsteten die Umgebung der Seilschaukel und kehrten dann auf den Hauptweg zurück, zogen in unterschiedliche Richtungen los mit dem Plan, uns am Parkplatz wieder zu treffen.

Ich war vollkommen aufgelöst. Die Angst versengte mein Inneres.

Während unserer Suche veränderte sich der Wald. Der Himmel bewölkte sich, wirkte wie tot, und an manchen Stellen senkten sich die Äste so tief hinunter, dass sie ein Gewölbe bildeten und der Weg zu einem dunklen Höhlengang wurde. Als Wind aufkam, umwehten mich die Blätter wie faules Konfetti, und das schwere dichte Laub der Baumkronen erbebte unter den Böen.

Wieder und wieder rief ich nach Ben, lauschte, versuchte angestrengt, die Geräusche des Waldes herauszufiltern. Ein Zweig knackte. Ein Vogel kreischte schrill, es klang wie ein gellender Schrei, und ein anderer erwiderte es. Von hoch über mir kam das Brummen eines Flugzeugs.

Am lautesten war ich selbst: mein Atem, die Stiefel, die durch den Schlamm klatschten. Meine Panik war hörbar.

Nirgendwoher kam ein Laut von Ben oder von Skittle.

Nirgends konnte ich einen knallroten Anorak entdecken.

Als ich den Parkplatz erreichte, war ich hysterisch. Er war voller Autos und Familien, weil mehrere Fußballteams und die dazugehörigen Eltern vom angrenzenden Spielfeld zurückkehrten. In einer Ecke stand eine Gruppe von Leuten, die an einem Rollenspiel teilgenommen hatten; sie trugen skurrile Kostüme und packten Spielzeugwaffen und Kühltaschen in ihre Autos. An Sonntagnachmittagen waren sie kein ungewöhnlicher Anblick im Wald.

Ich konzentrierte mich auf die Jungen. Viele von ihnen trugen rote Trikots. Ich ging durch die Menge, drehte Jungen an den Schultern zu mir herum, starrte in Gesichter, fragte mich, ob er dabei war, ob sein Anorak ihn tarnte. Einige Gesichter kannte ich. Ich rief seinen Namen, fragte, ob jemand einen Jungen gesehen hatte, fragte, ob sie Ben Finch gesehen hatten. Eine Hand auf meinem Arm brachte mich jäh zum Stehen.

»Rachel!«

Es war Peter Armstrong, der alleinerziehende Vater von Bens bestem Freund Finn. Hinter ihm stand Finn in seiner Fußballausrüstung, schlammbespritzt, und lutschte an einer Orangenspalte.

»Was ist los?«

Peter hörte zu, als ich es ihm erzählte.

»Wir müssen die Polizei verständigen«, sagte er. »Sofort.« Er rief gleich an, während ich schwankend neben ihm stand und nicht glauben konnte, was ich hörte, weil es bedeutete, dass es nun wahr war, dass es tatsächlich geschah.

Danach organisierte Peter die Leute. Er versammelte die Familien auf dem Parkplatz und bat manche, bei den Kindern zu bleiben, und den Rest, sich zu Suchtrupps zusammenzuschließen.

»In fünf Minuten starten wir«, verkündete er.

Während wir warteten, begannen Regentropfen Peters Brillengläser zu besprenkeln. Ich zitterte, und er legte seinen Arm um mich.

»Alles wird gut«, sagte er. »Wir finden ihn.«

Als wir so dastanden, kam die alte Frau aus dem Wald. Sie war außer Atem, ihr Hund zerrte an der Leine. Entmutigung legte sich über ihr Gesicht, als sie mich sah.

»Oh, meine Arme«, sagte sie. »Es tut mir so leid. Ich war mir sicher, dass Sie ihn mittlerweile gefunden hätten.« Sie legte eine Hand auf meinen Arm, nicht weniger zur Stütze als zum Trost.

»Haben Sie Hilfe geholt?«, fragte sie. »Ich denke, jetzt, wo es dunkel wird, sollten Sie das tun.«

Es dauerte nicht lange, doch als sich alle versammelt hatten, hatten die Schatten und Bäume um uns herum ihre scharfen Konturen verloren und waren zu undeutlichen dunklen Gebilden verschmolzen, die den Wald undurchdringlich und feindselig erscheinen ließen. Jeder, der eine Taschenlampe auftreiben konnte, nahm sie mit. Wir waren eine bunt zusammengewürfelte Truppe aus Fußballeltern, verkleideten Rollenspielern und einem Radfahrer im Synthetikdress. Die verkniffenen Gesichter rührten nicht nur von der zunehmenden Kälte her, sondern auch von der düsteren, wachsenden Sorge, dass Ben sich nicht einfach verlaufen hatte, sondern zu Schaden gekommen war.

Peter wandte sich an alle: »Ben trägt einen roten Anorak, blaue Turnschuhe und Jeans, und er hat hellbraunes Haar und blaue Augen. Der Hund ist ein schwarz-weißer Cockerspaniel und hört auf den Namen Skittle. Gibt es Fragen?«

Es gab keine. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf, die in entgegengesetzten Richtungen auf dem Waldweg loszogen. Peter führte die eine Gruppe an, ich die andere.

Der Wald verschluckte uns. Schon nach zehn Minuten wurde der Regen stärker und immer wieder peitschte das Wasser in einem Schwall durch das Blätterdach. Im Nu waren wir durchnässt, und auf dem Weg machten sich große Pfützen breit. Wir wurden langsamer, aber wir hörten nicht auf, zu rufen und zu horchen. Der Strahl der Taschenlampen schwenkte zwischen die Bäume, mal nah, mal in die Ferne, und angestrengt starrten wir hinein, in der Hoffnung, etwas, irgendetwas, zu entdecken.

Mit jeder Sekunde, die verstrich, und je mehr uns das Wetter zusetzte, desto größer wurde meine Furcht, bis sie heiß und drängend war und drohte, mich zu zerreißen.

Nach zwanzig Minuten spürte ich mein Telefon vibrieren. Es war eine SMS von Peter.

»Komm zum Parkplatz«, lautete die Nachricht, mehr nicht.

Hoffnung brandete auf. Ich fing an zu rennen, schneller und schneller, und als ich den Parkplatz erreichte, musste ich abrupt bremsen. Ich stand im grellen Licht eines Autoscheinwerfers. Ich schirmte meine Augen ab.

»Rachel Jenner?« In den Scheinwerfer trat eine Silhouette.

»Ja?«

»Ich bin Sarah Banks, Police Constable von der Inspektion in Nailsea. Wie ich gehört habe, wird Ihr Sohn vermisst. Haben Sie ihn gefunden?«

»Nein.«

»Keine Spur?«

Ich schüttelte den Kopf.

Hinter uns war ein Rufen zu hören. Es war Peter, der Skittle im Arm trug. Vorsichtig setzte er ihn auf dem Boden ab. Eines von Skittles zierlichen Hinterbeinen war schmerzhaft und unnatürlich verdreht. Er winselte, als er mich sah, und vergrub seine Nase in meiner Hand.

»Ben?«, fragte ich.

Peter schüttelte den Kopf. »Der Hund humpelte direkt vor uns auf den Weg. Wir haben keine Ahnung, woher er kam.«

Die Erinnerungen, die ich an diesen Augenblick habe, bestehen hauptsächlich aus Geräuschen und anderen Sinneswahrnehmungen. Der Regen auf meinem Gesicht und wie er meine Hose durchnässte, als ich mich auf den Boden kniete, das besorgte Murmeln der Menschen um mich herum, das leise Wimmern meines Hundes, die heftigen Windböen und der ferne Klang von Popmusik aus einem der Autos, in dem die Kinder hinter beschlagenen Fensterscheiben vor dem Regen Schutz suchten.

Durch das alles drang das Krächzen aus dem Funkgerät hinter mir und die Stimme von Police Constable Banks, die Verstärkung anforderte.

Peter nahm den Hund mit, um ihn zum Tierarzt zu bringen. Banks wollte mich nicht noch einmal in den Wald lassen. Mit ihrem kantigen jugendlichen Gesicht und den perfekt angeordneten, weißen, kleinen Zähnen wirkte sie zu jung, um Autorität auszustrahlen, doch sie blieb hartnäckig.

Gemeinsam saßen wir in meinem Auto. Sie befragte mich detailliert, was Ben und ich gemacht hatten und wo ich ihn zuletzt gesehen hatte. Ihre langsamen und sorgfältigen Notizen machte sie in einer bauchigen Handschrift, die aussah wie dicke Raupen, die über das Papier krochen.

Ich rief John an. Als er abhob, fing ich an zu weinen, und Banks nahm mir behutsam das Telefon aus der Hand und bat ihn, zu bestätigen, dass er Bens Vater sei. Dann erklärte sie ihm, dass Ben verschwunden sei und er umgehend zum Wald kommen solle.

Ich wählte die Nummer meiner Schwester Nicky. Zunächst ging sie nicht dran, aber kurz darauf rief sie mich zurück.

»Ben ist verschwunden«, sagte ich. Die Verbindung war schlecht. Ich musste lauter sprechen.

»Was?«

»Ben ist verschwunden.«

»Verschwunden? Wo?«

Ich erzählte ihr alles. Ich gestand, dass ich ihn hatte vorausrennen lassen, dass es meine Schuld war. Sie blieb sachlich.

»Hast du die Polizei informiert? Gibt es Leute, die nach ihm suchen? Kann ich mit der Polizei sprechen?«

»Sie bringen Hunde her, aber es ist dunkel, deshalb können sie bis zum Morgen nichts weiter machen.«

»Kann ich mit jemandem sprechen?«

»Das bringt nichts.«

»Ich würde es trotzdem gern tun.«

»Sie machen, was geht.«

»Soll ich kommen?«

Ich wusste das Angebot zu schätzen. Meine Schwester hasste es, im Dunkeln Auto zu fahren. Sie war auch in den besten Zeiten eine nervöse Fahrerin, vorsichtig und zurückhaltend auf der Straße wie im richtigen Leben. Die Wege in der Umgebung unseres ehemaligen Zuhauses, in dem sie für die Nacht war, waren selbst bei Tageslicht heimtückisch. Das Cottage lag mitten im ländlichen Wiltshire, am Rande eines großen Waldgebiets, und man konnte es nur über einige enge, gewundene Straßen erreichen, die von tiefen Gräben und hohen Hecken gesäumt waren.

»Nein, ist schon in Ordnung. John ist auf dem Weg hierher.«

»Du musst mich anrufen, sobald es etwas Neues gibt, egal was.«

»Werd ich machen.«

»Ich werde neben dem Telefon warten.«

»Okay.«

»Regnet es bei euch?«

»Ja, es ist so kalt. Er hat nur einen Anorak und ein T-Shirt an.«

Ben hasste Pullover. Am Nachmittag, bevor wir losgefahren waren, hatte ich ihm einen aufgedrängt, aber sobald wir im Auto saßen, hatte er ihn ausgezogen.

»Mir ist heiß, Mum«, hatte er gesagt. »So heiß.«

Der rote Pullover lag auf der Rückbank, und ich beugte mich nach hinten und zog ihn zu mir, drückte ihn fest und sog Bens Geruch ein.

Nicky sprach immer weiter, in ihrer üblichen beruhigenden Art, auch wenn sie selbst in Sorge war.

»Alles wird gut. Sie werden ihn bald finden. Er kann nicht weit sein. Kinder halten mehr aus, als man denkt.«

»Sie lassen mich nicht suchen. Ich muss auf dem Parkplatz warten.«

»Das ist richtig so. Du könntest dich im Dunkeln verletzen.«

»Es ist schon fast Schlafenszeit für ihn.«

Sie atmete tief durch. Ich stellte mir die Sorgenfalten auf ihrem Gesicht vor, wie sie am kleinen Fingernagel kaute. Ich wusste, wie Nicky aussah, wenn sie besorgt war. Ihre Ängstlichkeit war steter Begleiter in unserer Kindheit gewesen. »Alles wird gut«, sagte sie, aber wir beide wussten, dass es nur Worte waren und dass sie sich nicht sicher sein konnte.

Als John ankam, sprach zunächst die Polizistin mit ihm. Sie standen im Scheinwerferlicht von Johns Auto. Immer noch war der Regen unerbittlich, heftig und peitschend. Eine riesige Buche, deren Unterseite im Licht wie eine goldene Aureole wirkte, bot ihnen ein wenig Schutz.

Konzentriert hörte John zu, was Banks zu sagen hatte. Er strahlte eine nervöse, bange Energie aus. Sein Haar, das gewöhnlich die Farbe von nassem Sand hatte, klebte schwarz an seinem Gesicht, das fahl war wie aus Stein gemeißelt.

»Ich habe den Inspector informiert«, sagte Banks zu ihm. »Er ist auf dem Weg.«

John nickte. Er warf mir einen Blick zu, schaute aber schnell wieder weg. Die Sehnen an seinem Hals waren angespannt.

»Das ist gut«, fuhr sie fort. »Das heißt, sie nehmen die Sache ernst.«

Warum auch nicht?, fragte ich mich. Warum sollten sie ein verschwundenes Kind nicht ernst nehmen? Ich trat auf John zu. Ich wollte ihn berühren, seine Hand nur. Nein, eigentlich wollte ich, dass er mich in den Arm nahm. Stattdessen schenkte er mir einen ungläubigen Blick.

»Du hast ihn allein vorausrennen lassen?«, sagte er mit dünner, angespannter Stimme. »Was hast du dir dabei gedacht?«

»Es tut mir leid«, erwiderte ich. »Es tut mir so leid.«

Es war sinnlos zu versuchen, die Sache zu erklären. Es war zu spät. Ich würde es den Rest meines Lebens bereuen.

Banks sagte: »Ich denke, vorerst sollten wir uns alle auf die Suche nach Ben konzentrieren. Schuldzuweisungen nützen ihm nicht.«

Sie hatte recht, John sah das ein. Zwinkernd drängte er Tränen zurück. Er wirkte verstört und fassungslos. Ich sah zu, wie er all die Gefühle durchlief, die ich seit Bens Verschwinden durchlebt hatte. Er stellte eine Frage nach der anderen, die die Polizistin geduldig beantwortete, bis er sicher war, alles zu wissen, was es zu wissen gab, und dass alles getan wurde, was möglich war.

Während ich neben ihm stand und beobachtete, wie Banks ihn zu beruhigen versuchte, wurde mir bewusst, dass es mehr als zehn Monate her war, dass ich John hatte lächeln sehen. Ich fragte mich, ob ich es jemals wieder sehen würde.

Jim

Ergänzung des Berichts von DI James Clemo für Dr. Francesca Manelli

Mitschrift: Dr. Francesca Manelli

Anwesende: DI James Clemo und Dr. Francesca Manelli

Beobachtungen, die DI Clemos Gemütszustand oder Verhalten betreffen, wenn seine Äußerungen dies allein nicht wiedergeben, sind kursiv gesetzt.

Dies ist die Mitschrift der ersten regulären psychotherapeutischen Sitzung, an der DI Clemo teilgenommen hat. Vorausgegangen ist ein kurzer Termin für die Anamnese, bei dem wir auch den Bericht besprochen haben, den DI Clemo auf meinen Wunsch hin verfasst hat.

In Anbetracht von DI Clemos Widerstand gegen die Therapie fehlen in diesem Bericht erwartungsgemäß Aussagen zu seiner persönlichen und emotionalen Situation während der Ermittlungen im Fall Benedict Finch. Die Sitzungsprotokolle füllen diese Lücken teilweise. Mein Hauptanliegen in dieser ersten Sitzung war es, zunächst DI Clemos Vertrauen zu gewinnen.

DI Clemo zog es vor, mich in meinen privaten Behandlungsräumen in Clifton aufzusuchen statt in den zur Verfügung stehenden Räumen in der Hauptwache.

Dr. Francesca Manelli (FM): Schön, Sie zu sehen. Danke, dass Sie den Bericht in Angriff genommen haben.

DI James Clemo (JC)nimmt dies mit einem knappen Nicken zur Kenntnis. Er hat noch nichts gesagt.

FM: Mir sind Ihre Vorbehalte gegenüber weiteren Sitzungen mit mir bewusst.

JC erwidert nichts. Er vermeidet den Blickkontakt.

FM: Okay. Ich würde gern mit der Frage beginnen, ob es weitere Zwischenfälle gab.

JC: Zwischenfälle?

FM: Panikattacken, so wie die, die Sie zu mir geführt haben.

JC: Nein.

FM: Können Sie mir beschreiben, was bei den beiden Panikattacken, die Sie erlebt haben, geschehen ist?

JC: Ich kann nicht einfach hier hereinkommen und über solche Sachen reden.

FM: Es würde uns weiterhelfen, wenn ich Genaueres darüber wüsste. Was die Panik ausgelöst hat, wie sich daraus die eigentliche Attacke entwickelt hat. Und was Ihre Gefühle dabei waren.

JC: Ich rede nicht über Gefühle. Das tu ich grundsätzlich nicht. Es ödet mich an, wie jedermann permanent über Gefühle reden muss. Man braucht sich nur die Sportsendungen anzusehen, selbst da fragen die Moderatoren nur noch nach Gefühlen. Da redet Sue Barker mit einem Kerl, der gerade vier Stunden Tennis gespielt hat, oder sie krallt sich jemanden, der eben das wichtigste Fußballspiel seines Lebens verloren hat, und fragt: »Wie fühlen Sie sich?« Wie wäre es mit: »Wie sind Sie so weit gekommen? Wie hart haben Sie dafür trainiert?«

FM: Halten Sie es für eine Schwäche, über Gefühle zu reden?

JC: Ja.

FM: Wollen Sie deswegen nicht über die Panikattacken sprechen? Weil sie womöglich von sehr starken Gefühlen ausgelöst wurden?

Er antwortet nicht.

FM: Alles, was Sie hier äußern, bleibt unter uns.

JC: Aber Sie entscheiden, ob ich arbeitsfähig bin.

FM: Ich werde Ihrer Vorgesetzten Bericht erstatten und eine Empfehlung abgeben, aber niemand sonst bekommt den Inhalt des Berichts zu Gesicht. Und keiner wird die Mitschrift unserer Unterhaltung sehen, die ist nur für mich. Sie ist die Grundlage für unser weiteres Gespräch. Das alles ist ein langer Prozess. Wenn Sie sich dazu entschließen können, offen mir gegenüber zu sein, stehen die Erfolgschancen weit besser und wir kriegen Sie hoffentlich wieder dahin zurück, wo Sie die Arbeit machen können, die Ihnen am Herzen liegt.

JC: Ich bin Polizist. Es liegt mir im Blut. Es ist mein Leben.

FM: Sie müssen sich auch darüber im Klaren sein, dass die Anzahl der psychotherapeutischen Sitzungen, die Chief Inspector Fraser bewilligt hat, begrenzt ist.

JC: Das weiß ich.

FM: Dann reden Sie mit mir.

Er nimmt sich Zeit.

JC: Am Anfang war ich irgendwie außer Atem, ich konnte nicht richtig Luft holen. Immer wieder habe ich gegähnt und eingeatmet, wollte Luft, damit der Schwindel weggeht, weil ich dachte, dass ich sonst umkippe. Dann fing mein Herz an zu rasen, und ich konnte nicht mehr denken, ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Dann kam die Panik, sie packte mich, und ich wollte nichts anderes, als raus und gegen die Wand schlagen.

FM: Was Sie auch getan haben.

JC: Ich bin nicht stolz darauf.

Er bedeckt die Knöchel seiner rechten Hand mit der Linken, doch ich kann sehen, dass sie immer noch aufgeschürft und rot sind.

FM: In den Tagen danach haben Sie Weinkrämpfe gehabt?

JC: Ich weiß nicht warum.

FM: Kein Grund, sich zu schämen. Es ist das Symptom einer Angststörung, genauso wie die Panikattacken.

JC: Aber ich bin stark.

FM: Starke Menschen haben Angstzustände.

JC: Am schlimmsten ist, dass das Weinen jederzeit und überall losgehen kann. Ich kann nichts dagegen tun. Ich bin wie ein Baby.

JC laufen Tränen über die Wangen.

FM: Nein, das sind Sie nicht. Es ist nur ein Symptom. Lassen Sie sich Zeit. Wir kommen darauf zurück.

Er zieht ein Taschentuch aus der Box neben seinem Sessel, wischt sich grob über das Gesicht und versucht, sich zusammenzunehmen. Ich mache ein paar Notizen, um ihm Zeit zu geben, und nach ein oder zwei Minuten spricht er mich an.

JC: Was schreiben Sie da?

FM: Ich mache mir immer ein paar handschriftliche Notizen. Es hilft mir, mich danach an alles zu erinnern. Möchten Sie sehen, was ich geschrieben habe?

JC schüttelt den Kopf.

FM: Ich würde gern wissen, welche Art von Unterstützung Sie in Ihrem Umfeld haben. Haben Sie eine Lebensgefährtin?

JC: Nein, zurzeit nicht.

FM: Familie? Freunde?

JC: Meine Mutter lebt in Exeter; ich sehe sie nicht oft. Meine Schwester auch. Die meisten Freunde in Bristol sind Kollegen, wir reden über die Arbeit, sonst nichts.

FM: Ich habe gelesen, dass Ihr Vater, kurz bevor es mit dem Fall von Benedict Finch losging, verstorben ist.

JC: Richtig, ungefähr einen Monat vorher.

FM: Er war auch Kriminalbeamter?

JC: Er war Stellvertreter des Superintendent von Devon und Cornwall.

FM: War er der Grund, warum Sie zur Polizei gegangen sind?

JC: Zu einem großen Teil, ja.

FM: Und Ihre berufliche Laufbahn hat in Devon und Cornwall begonnen?

JC: Ja.

FM: War das schwer? Hatten Sie das Gefühl, dass Sie wegen Ihres Vaters besondere Erwartungen erfüllen mussten?

JC: Klar, er hatte Maßstäbe gesetzt.

FM: Fühlten Sie sich unter Druck?

JC: Druck macht mir nichts aus.

FM: War allgemein bekannt, dass Sie sein Sohn waren?

JC: Am Anfang war ich immer nur der Junge von Mick Clemo. Aber das geht allen so, die einen Verwandten bei der Polizei haben.

FM: Hat sich das geändert, als Sie nach Bristol zur Polizei von Avon und Somerset wechselten?

JC: Es war völlig anders. Nur ein oder zwei der älteren Kollegen in Bristol kannten meinen Dad persönlich.

FM: War es also die Gelegenheit für einen Neuanfang?

JC: Es war einfach nur eine Beförderung.

FM: Haben Sie die richtige Berufswahl getroffen, was meinen Sie?

JC: Ich wollte nie etwas anderes machen. Für mich gab es nie eine Alternative. Wie gesagt, es liegt mir im Blut. Und so muss es auch sein.

FM: Warum muss es das?

JC: Weil man alles zu Gesicht bekommt. Sie sehen die schmutzigsten, dunkelsten Seiten des Lebens. Sie sehen, was sich die Menschen gegenseitig antun; es ist grausam.

Sein Blick ist fest, er ist ganz auf mich konzentriert. Mir ist klar, dass er mich provozieren will, ihm zu widersprechen oder seine Aussage abzuschwächen. Ich bin nicht die einzige Person im Raum, die geschult ist, das Verhalten anderer zu deuten. Ich entschließe mich, weiterzumachen.

FM: In Ihrer Personalakte steht, dass Sie Englisch studiert haben, bevor Sie zur Polizei gingen.

JC: Heutzutage wird erwartet, dass man einen Hochschulabschluss hat, wenn man zur Kriminalpolizei geht. Nicht wie früher, wo man direkt von der Schule kam.

FM