14,99 €

Mehr erfahren.

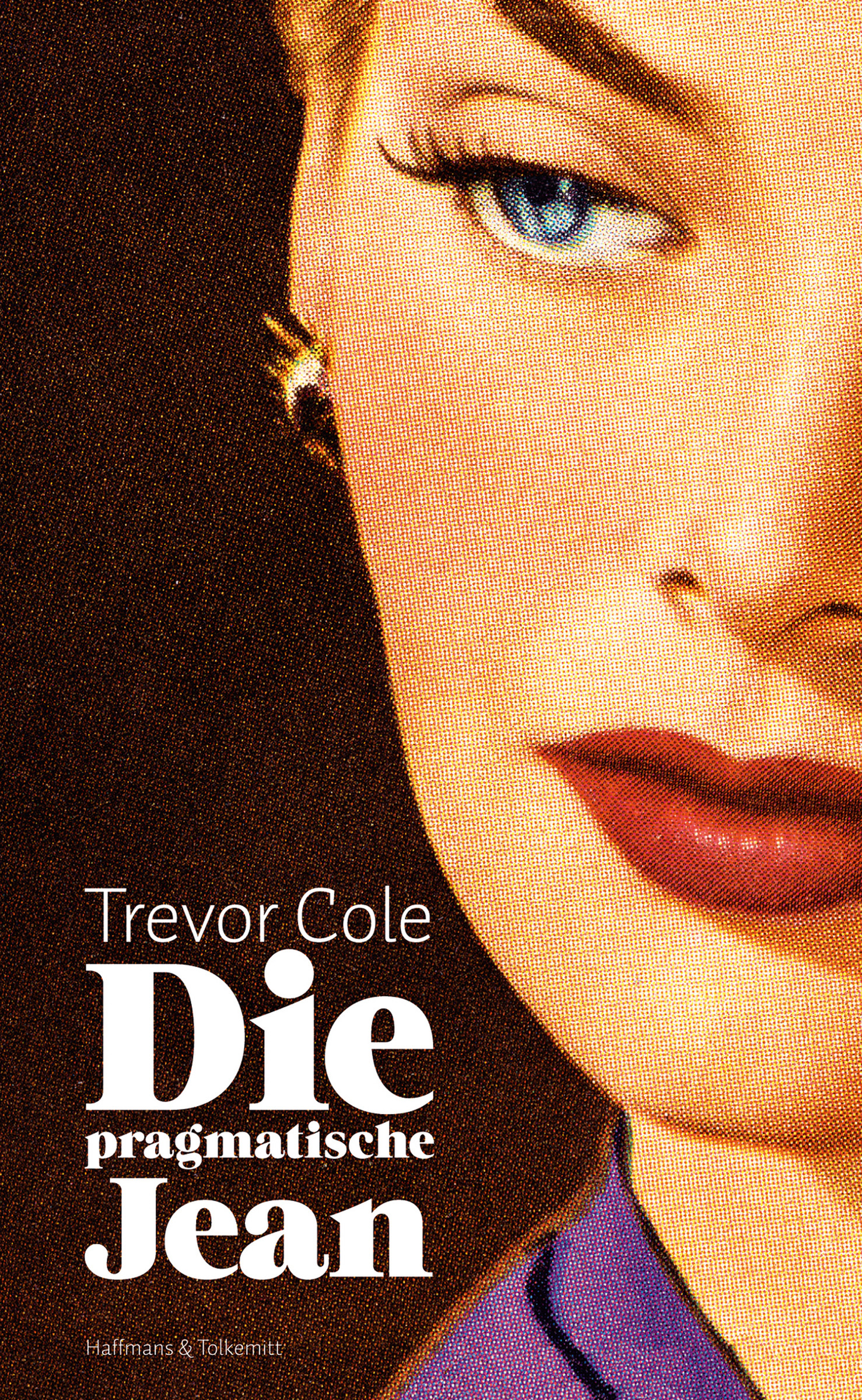

- Herausgeber: Haffmans & Tolkemitt

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Jean Vale Horemarsh ist mit ihrem Leben in Kotemee, einer netten kleinen Stadt in der Nähe von New York, soweit ganz zufrieden; mit ihrem Job als halberfolgreiche Keramik-Künstlerin mit eigenem Laden, ihren engen und treuen Freundinnen (wenn da nur nicht vor Jahren dieses schreckliche Zerwürfnis mit Cheryl gewesen wäre!) und mit ihrer Ehe mit dem eher langweiligen Milt. Aber der qualvolle Tod ihrer Mutter zeigt ihr, was ihre eigentliche Berufung ist: das Leiden derjenigen zu verhindern, die sie liebt. Jeder, der das Gleiche wie sie erlebt hätte, würde sicher ähnlich handeln, jeder pragmatische, praktisch veranlagte Mensch. Oder nicht? Und so bringt Jean eine ihrer besten Freundinnen nach der anderen um die Ecke. Aus Nächstenliebe. Als Gesellschaftssatire und Krimi in einem dreht sich "Die pragmatische Jean" doch um ein ernstes Thema: das Altern und was wir dagegen tun können. Ein feinhumoriges Buch, das extrem unterhält. Ein Diamant, sowohl für Krimiliebhaber als auch für Freunde der literarischen Hochkomik.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Die englische Originalausgabe

erschien 2010 unter dem Titel Practical Jean

bei McClelland & Stewart, Toronto.

Copyright © by Trevor Cole.

Deutsche Erstausgabe

1. Auflage, Oktober 2012.

Alle Rechte für die deutsche Ausgabe

Copyright © 2012 Haffmans & Tolkemitt,

Alexanderstraße 7, D-10178 Berlin

www.haffmans-tolkemitt.de

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das

Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen

Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in

elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder

Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder

Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen

oder Internet, auch einzelner Text- und Bildteile.

Lektorat: Katharina Theml (Büro Z, Wiesbaden).

Korrektorat: Ekkehard Kunze (Büro Z, Wiesbaden).

Coverkonzept und Umschlaggestaltung

von Frances Uckermann, Hamburg.

Herstellung von Urs Jakob,

Werkstatt im Grünen Winkel, CH-8400 Winterthur.

Satz: Fotosatz Amann, Aichstetten.

Druck & Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm.

Printed in Germany.

E-Book-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm

E-Book-ISBN: 978-3-942989-26-8

Trevor Cole (* 1960 in Toronto) wird in seinem Heimatland Kanada als einer der vielversprechendsten Autoren der jungen Generation gefeiert. Als Journalist gewann er insgesamt neun Preise, wandte sich im Jahr 2000 aber ganz dem Schreiben von Büchern zu. Für Die pragmatische Jean, sein drittes Buch, erhielt er 2011 die Leacock Medal for Humor. Cole wohnt in Hamilton, Ontario.

FÜR SOLANA

PROLOG

Womöglich werden Sie unsere Geschichte für grauenhaft und pervers halten. Aber das liegt nur daran, dass Sie ein netter Mensch sind. Die Dinge, die in unserer Geschichte passieren, würden netten Menschen nicht mal im Traum einfallen. Aber das ist nur so allgemein dahergesagt und letztlich konventioneller Mist, da in unserer Story jede Menge netter Leute vorkommen; und trotzdem könnte das, was passiert ist, nicht schauderhafter sein. Aber unsere heutige Zeit ist ja fürwahr nicht arm an absurden Phänomenen.

Alles begann, als Jean Vale Horemarsh sich um ihre Mutter Marjorie kümmern musste, die unheilbar erkrankt war. Eins ihrer inneren Organe war von einem schrecklichen Krebs befallen, möglicherweise Bauchspeicheldrüse oder Leber. Gebärmutter, Lunge, Knochen oder Brust waren jedenfalls nicht betroffen. Jean hat die Krebsart nie genau benannt, doch wenn sie über den Zustand ihrer Mutter und ihre Schmerzen sprach, bewegte sie die Hand stets ein wenig seitlich von ihrer Körpermitte. Und wenn die Leute sahen, wie sie vage die Bauchgegend beschrieb, wussten sie im Großen und Ganzen ja auch schon Bescheid.

Sie hätten Jean gemocht. Daran besteht kein Zweifel, da alle Jean mochten. Sie war wirklich eine ungemein sympathische Frau, die stets lächelte, einem in die Augen sah und sich danach erkundigte, wie es denn der Familie und den Kindern ging. Ihr Lieblingsadjektiv war »goldig« – à la »Das ist aber goldig!« oder »Wie goldig von Ihnen!». Auch benutzte sie gern das Wörtchen »köstlich«, wenn es um leckere Speisen oder eine besonders angenehme Situation ging. »Die Party war einfach köstlich«, pflegte Jean beispielsweise zu sagen. Die Leute fanden sie reizend.

Wegen der Vergangenheitsform denken Sie vielleicht, Jean wäre tot. Aber das stimmt nicht. Tatsächlich sind die Menschen hier in Kotemee bloß auf Distanz zu ihr gegangen.

Übrigens, die Aussprache lautet Ko-teh-me, nicht Ko-teh-me oder Ko-teh-meee. Viele Ausflügler und TV-Reporter aus der Stadt kriegen es einfach nicht hin. Letzten Mai hätte der Gemeinderat um ein Haar beschlossen, die Aussprache auf unserem »Willkommen-in-Kotemee«-Schild am Highway 18 zu verewigen. Aber der Antrag wurde mit gerade mal zwei Stimmen Mehrheit abgelehnt. Manche Menschen tun sich eben schwer mit Veränderungen.

Jean hatte – hat – rötlichblondes Haar, das sie wegen ihrer Töpfer- und Porzellanarbeiten stets kurz geschnitten trug, und jenen schönen blassen, sommersprossigen Teint, der Menschen mit rötlichem Haar häufig eigen ist. Viele Hollywood-Schauspielerinnen haben so eine Haut, was man jedoch nur auf Fotos in Zeitschriften erkennt, aber nie im Film, wo die Sommersprossen entweder überschminkt oder im Scheinwerferlicht nicht zu sehen sind. Was eigentlich schade ist. Außerdem bekam sie mit zunehmendem Alter leichte Gewichtsprobleme. Trotzdem konnte man sie nicht als dick bezeichnen; sie war einfach nur ein bisschen dicker, als ihr lieb war. Gleichzeitig aber war sie knapp 1,80 Meter groß, so dass sich alles gut verteilte. Sie hatte eine hübsche, feste Kinnpartie, und wenn sie unter Leute ging, trug sie schmal geschnittene Pullover oder Leinenjacken, die ihre Proportionen besser hervorhoben. Und wenn man mit ihr plauderte, hielt sie den Arm beiläufig vor die Bauchgegend, als hätte sie ein Glas Weißwein in der Hand, obwohl sie für gewöhnlich gar nichts zwischen den Fingern hielt. Es war einfach so eine Angewohnheit. Wäre man böswillig gewesen, hätte man es als affektiertes Getue gezeichnet.

Jean pflegte ihre Mutter, die unheilbar an Krebs erkrankt war. Während jener schweren Zeit wohnte sie wieder in ihrem Elternhaus in der Blanchard Avenue und schlief in jenem der drei Gästezimmer, das früher ihr Kinderzimmer gewesen war; die beiden anderen hatten ihren Brüdern gehört. Es war ein ziemlich großes Haus mit hübscher, olivgrüner Schindelverkleidung, das sich noch dazu in einer der schönsten Straßen von Kotemee befand. Marjorie und ihr Mann Drew waren hochangesehene Leute gewesen.

Ja, das Wörtchen »hochangesehen« passt zu Jeans Eltern wie die Faust aufs Auge. Marjorie Horemarsh war Tierärztin gewesen; mit ihren kastanienbraunen, zu einem Dutt gebändigten Haaren und dem weißen Kittel wirkte sie derart professionell und engagiert, dass man sich gern auch als Mensch von ihr hätte behandeln lassen. Und Jeans Vater Drew – er ist inzwischen seit sechs Jahren unter der Erde und war vor seinem Tod schon zwölf Jahre pensioniert – war der örtliche Polizeichef. Sein ältester Sohn, Andrew jr., trat alsbald in seine Fußstapfen und ist heute ebenfalls örtlicher Polizeichef. Womit ich keineswegs andeuten will, dass dabei Vetternwirtschaft im Spiel gewesen wäre; so läuft es einfach in einer Kleinstadt. Andrew jr. kam in vielerlei Hinsicht ganz nach seinem Vater, in seiner Statur und seinem zielbewussten Ehrgeiz. »Eines Tages bin ich hier Chief«, pflegte Andrew jr. zu sagen. »Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.« Und da Drew ihm nicht widersprach, ging jedermann davon aus, dass Andrew Horemarsh, jr. eines Tages Chef der dreiundzwanzig Mann und fünf Streifenwagen starken Truppe werden würde, und genauso geschah es dann auch. Sein Bruder Welland arbeitet beim Ordnungsamt – technisch gesehen unter ihm, aber die meisten Leute betrachten sie als gleichgestellte Kollegen.

Keiner der Brüder wollte seine Arbeit im Stich lassen, um Jean bei der Pflege ihrer sterbenskranken Mutter unter die Arme zu greifen – was keine große Überraschung war. Marjorie hätte sich problemlos eine Pflegerin leisten können, doch betrachtete sie es als Jeans Tochterpflicht, sich ihrer anzunehmen. Besuch gestattete sie auch nicht; sie bestand darauf, in aller Stille sterben zu wollen. Und so werkelte Jean allein in dem Riesenhaus vor sich hin, kümmerte sich um den Haushalt und die Betreuung ihrer Mutter. Drei lange, seelisch aufwühlende Monate kam sie all den Aufgaben nach, die von ihr erwartet wurden, weil sie als Einzige keiner geregelten Arbeit nachging. Jean bezeichnete ihren Job als Leidenschaft – andere sprachen von Zeitvertreib –, und alle waren der Meinung, dass sie ihre Passion für das Wohl ihrer Familie durchaus eine Zeitlang hintanstellen konnte. Ihre Töpferarbeiten. Und nun halten Sie sich fest, jetzt kommt nämlich die Geschichte von Jeans Keramiken. Es ist nicht die Hauptgeschichte, nur ein kleiner Nebenstrang. Trotzdem muss sie erzählt werden.

Jeans Keramiken, die man in ihrem kleinen Laden mit angeschlossener Werkstatt – »Jean’s Expressions« hieß er und befand sich am Ende der Hauptstraße von Kotemee – auch käuflich erwerben konnte, waren die aberwitzigsten Töpferarbeiten, die Sie oder irgendein anderer lebender Mensch je zu Gesicht bekommen werden. Jean hatte einen schweren Blätter-Tick, aber was für einen. Wenn man etwa einen hübschen Strauß Blumen geschenkt bekommen hatte und zu Jean sagte, »Schau dir mal diese hübschen Blumen an«, gab sie immer gleich etwas wie »Oh, sind die aber schön!« zurück, würdigte die Blüten aber nicht eines Blickes. Sie interessierte sich ausschließlich für die Blätter. Das Grünzeug. Es war unfassbar. Sie hielt die Handfläche unter die Blätter und betrachtete sie mit schief gelegtem Kopf, während sich ein geradezu träumerischer Schleier über ihren Blick legte. Und war es irgendeine Art von Blatt, die man nicht so häufig zu sehen bekommt, beugte sie sich vor und studierte die Adern, die Struktur und die Ränder, die sie »Säume« zu nennen pflegte. Und dann roch sie an den Blättern, als würden sie nach etwas duften.

Und genau diese Blätter spielten bei ihren Keramiken die entscheidende Rolle. Sie malte aber nicht einfach Blätter in hübschen Mustern auf die üblichen Teller, Tassen und Schüsseln. Nein, sie töpferte die Blätter selbst – samt Sprossen, Dornen, Ranken, Trieben, den üblichen Bestandteilen eben, aus denen sich ein Blatt für gewöhnlich zusammensetzt. Ihre Gebilde sollten genauso lebensecht, genauso zart und schwebend aussehen wie die echten Schöpfungen der Natur. Was zur Folge hatte, dass sie alle naselang in tausend Stücke zerbrachen.

Oft zersprangen sie schon im Brennofen, und jedes Mal vergoss sie heiße Tränen. Wenn sie aber heil aus dem Ofen kamen, zerbrachen sie beim Transport von der Werkstatt in den Laden. Und selbst wenn die Blätter diese paar Meter unbeschadet überstanden, gingen sie kaputt, wenn sie jemand kaufte, vom Laden zu seinem Wagen oder vom Wagen in seine Wohnung trug – oder sie zersplitterten einen Monat später, wenn irgendein Teenager nach Hause kam und die Tür lautstark hinter sich zuknallte.

Doch Jean ließ sich nicht beirren. Sie experimentierte mit verschiedenen Tonarten, Glasuren und Temperaturen, da sich die Leute natürlich immer wieder bei ihr beschwerten. Wenn jemand eine Keramiktasse kauft, will er schließlich nicht, dass der Henkel nach fünf Minuten abbricht, und dasselbe erwartet er selbstverständlich auch von anderen Töpferwaren. Der Kunde wünscht robuste Ware. Jean hatte jedoch nicht den Ehrgeiz, etwas Dauerhaftes zu erschaffen; sie wollte etwas Feines, Erlesenes herstellen, nur um sich selbst zu beweisen, dass sie dazu imstande war. Schon als Kind war sie so gewesen, ein Freigeist, eine Künstlerseele. Und da die meisten ihrer Verwandten in ehrlichen, grundsoliden Berufen wie Tierärztin oder Polizeibeamter tätig waren, stellte Jean innerhalb ihrer Familie eine Anomalie dar. Ihre Andersartigkeit ließ ihren Vater und ihre Brüder immer wieder staunen, während ihre Mutter zutiefst enttäuscht von ihr war. Wann immer Jean etwas tat oder sagte, das mit dem gesunden Menschenverstand der Familie nicht zu vereinbaren war – etwa, als sie sich Hunderte von Swarovski-Kristallen an die Fingerspitzen klebte oder einen Englisch-Aushilfslehrer namens Milt heiratete –, gab Marjorie einen tiefen Seufzer von sich. »Frollein«, rief sie dann. »Manchmal frage ich mich, ob du überhaupt eine echte Horemarsh bist! Du hast ja zwei linke Hände! Wie kann man nur so unpraktisch sein!«

Als sie jünger gewesen war, hatte Jean diese Redewendung nicht verstanden. Und so hatte sie eine Zeitlang geglaubt, dass es irgendwo ein Mädchen mit zwei rechten Händen gab. Eine andere Jean … eine praktische Jean.

Doch dann kam die lange, schmerzhafte Krankheit ihrer Mutter, und angesichts jener bitteren, grausigen Gewissheiten war für die hehre Kunst kein Platz mehr. Ihr blieb keine andere Wahl, als zur pragmatischen Jean zu werden. Bis Marjorie Horemarsh schließlich, endlich das Zeitliche segnete. Und dann passierte … was danach passierte.

Weshalb man hier in Kotemee nun überall denselben Stoßseufzer zu hören bekommt: »Gott sei Dank war ich nie mit Jean Vale Horemarsh befreundet.«

KAPITEL 1

Die Sonne strahlte über Kotemee. Schimmernde Funken tanzten über dem See, das Licht brach sich im Chrom der Wagen auf der Main Street, und im Corkin Park schwangen die Spieler der Star-Lookout Lions, Kotemees Team in der Baseball-Juniorenliga, ihre Aluminiumschläger mit derartiger Begeisterung, dass ihnen die zarten elfjährigen Hände brannten. Doch für Jean Vale Horemarsh gab es kein Licht in ihrem Leben – nur die Beleuchtung in ihrem Kühlschrank, und die offenbarte ihr Dinge, auf deren Anblick sie gern verzichtet hätte.

Ein Glas Erdbeermarmelade, das bis auf ein paar kristallisierte Fruchtreste leer war. Ein halber Becher saure Sahne, über der aquamarinblauer Schimmel wucherte. Eine Pastasauce und eine Suppe, die in ihren Plastikbehältern vor sich hin gärten. Eine verkrumpelte Tüte mit vertrockneten Pilzen. Die verschrumpelten Überreste einer Gurke, die pockennarbigen Leichen einer Zucchini und einer Paprika im Gemüsefach.

Kopfschüttelnd stand Jean in der Küche ihres von der Sonne aufgeheizten Hauses in der Edgeworth Street und machte sich widerstrebend an die Aufgabe, besagte Scheußlichkeiten zu entsorgen. Das Marmeladenglas warf sie in die Recycling-Tonne. Die verdorbenen Flüssigkeiten kippte sie in die Spüle. Die Zucchini, die Gurke und die Pilze kamen auf den Kompost. Die verschimmelte saure Sahne musste sie mit den Fingern aus dem Becher holen, da sie sich ums Verrecken nicht herausschütten ließ. Alles, was ihr irgendwie verdächtig vorkam – ein unsachgemäß verpacktes Stück Fleisch, ein Fläschchen mit trüb gewordener Salatsauce –, entfernte sie erbarmungslos aus den Tiefen des Kühlschranks. Es war drei Uhr nachmittags, und Jean trug immer noch das schwarze Jacquard-Kleid, das sie auf der Beerdigung ihrer Mutter angehabt hatte. Sie hatte noch nicht die Kraft gefunden, es wieder auszuziehen, obwohl sie bereits ein paar Knöpfe geöffnet hatte. Während sie also die Spuren der Vergangenheit tilgte, alles Verdorbene aus dem Kühlschrank räumte, drang die kühle Luft an ihren Rücken, der unter dem halb geöffneten Kleid hervorblitzte.

Milt, Jeans Ehemann, sah ihr zu und räumte ein, dass er sich schon vor Wochen um den Kühlschrank hätte kümmern müssen, als Jean noch bei ihrer Mutter gewesen war. Aber er hätte sich einfach zu sehr geekelt, sagte er, und es deshalb immer weiter aufgeschoben; es sei ihm schleierhaft, wie sie das über sich bringen könne.

»So schnell dreht sich mir nicht der Magen um«, erwiderte Jean.

Drei volle Monate war es nun her, dass Jean und Milt wie ein normales Ehepaar zusammengelebt hatten. Die todkranke Marjorie hatte ihr unmissverständlich klar gemacht, dass sie Jean rund um die Uhr benötigte, weshalb Milt zu Hause ganz auf sich allein gestellt gewesen war. Während Jean sich nun vorbeugte und ein weiteres Mal in das weiße Kühlschrankgehäuse spähte, trat er hinter sie und streckte die eine Hand nach einem Glas Erdnussbutter aus, während er die andere, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, über ihren halbnackten Rücken abwärts wandern ließ.

»Das ist jetzt aber gar keine gute Idee«, sagte sie.

»Entschuldige.« Die Erdnussbutter in der Hand, trat er den Rückzug an, während er gleichzeitig den Deckel aufschraubte. »Ich dachte bloß, weil … Na ja, ich glaube, das letzte Mal hat es geschneit, als wir … Aber du hast recht, das ist jetzt wohl irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt.« Er deponierte den Deckel auf der Arbeitsplatte und langte nach einem Plastikbeutel mit Weißbrot. »Wenn du Hunger hast, kann ich dir einen Toast machen.«

Jean richtete sich auf und betrachtete ihren Mann mit schuldbewusster Miene. Sie legte die Arme um ihn und ließ das Kinn einen Augenblick an seiner Schulter ruhen. »Armer Milty«, sagte sie voller Nachsicht. »Armer, armer Milty.«

»Milty geht’s bestens.«

»Wenn du willst, kannst du meine Brust anfassen.«

»Wie, jetzt?«

»Ja. Es wird sowieso nichts passieren. Aber du kannst dann ja ins Bad gehen oder so.«

»Na ja, so nötig hab ich’s auch wieder nicht.«

»Ganz wie du willst.« Als sie sich von ihm löste, griff er ihr doch in den Ausschnitt und hielt ihre linke Brust einen Moment lang fest. »Na also«, sagte sie und tätschelte seine Wange, ehe sie ihn ganz losließ.

»Ich könnte ihn eben mal rausholen«, sagte er.

»Lieber nicht.«

Er trat an ihr vorbei in den Flur und ging Richtung Gästeklo. »Wäre ja nicht das erste Mal.«

***

Ein paar Minuten später saßen sie in zwei grünen Velourssesseln im Wohnzimmer, das vom Licht der Spätnachmittagssonne durchflutet wurde, und blickten auf ihre Keramik Winterblätter, die Milt zu Ehren ihrer Rückkehr auf den Wohnzimmertisch gestellt hatte; das Gebilde sollte einen Haufen Hortensienblätter darstellen, die dem Frost zum Opfer gefallen waren.

»Das sieht aber hübsch aus«, sagte Jean. »Danke.«

»Hab gedacht, es könnte dir gefallen.«

Sie stemmte sich aus der weichen Polsterung, beugte sich vor und kniff die Augen zusammen. »Ist das ein Riss?«

»Nur ein ganz kleiner. Ich habe ihn geklebt.«

»Und da ist ja noch einer.«

»Ach was, vergiss es. Sieh einfach nicht hin.«

Seufzend ließ Jean sich wieder zurücksinken. »Schönheit ist einfach nicht von Dauer.«

»Aber du hast etwas Wunderschönes geschaffen. Das ist doch der eigentliche Punkt.«

Jean sah ihn an. »Wirklich?«

»Aber hallo.«

Sie nickte und ließ das Kinn an die Brust sinken. Nie zuvor war sie so erschöpft, aber zugleich so erleichtert gewesen. Erschöpfung und Erleichterung durchdrangen jede Faser ihres Körpers; sie fühlte sich gleichzeitig großartig und völlig fertig. So müssen sich Sportler fühlen, dachte sie, nachdem sie tausend Meilen gelaufen sind und den Kampf gewonnen haben. Sie überließ sich ihren Empfindungen, und kurz kam es ihr vor, als hätte sie irgendeine Droge genommen; dann schweiften ihre Gedanken zur Trauerfeier in der First United Presbyterian zurück. Alle waren sie dagewesen: Jeans Brüder, gutaussehende Kerle in Uniform; Andrews stets so stille Frau Celeste und ihre beiden fast erwachsenen Kinder, Ross und Marlee, die tatsächlich ein paar kostbare Stunden ihrer jungen Leben opferten; ihre eigenen guten Freunde, die ihr kondolierten und Trost zu spenden versuchten; und noch weitere hundert Bürger von Kotemee, die Marjorie Horemarsh als beste Tierärztin kannten, zu der sie je einen kranken Spaniel gebracht hatten, aber eben nicht als Mutter, für die nur Noten und Belobigungen und Geld und Auszeichnungen zählten, die nie auch nur den geringsten Sinn für schöne Dinge gehabt hatte, für Schönheit um ihrer selbst willen – und schon gar nicht als Pflegefall, als Patientin, die siebzehn Stunden am Tag Schmerzenslaute von sich gab, wie Erbrochenes roch und nicht mehr selbst baden oder essen konnte, gar nicht zu reden von den eitrigen Geschwüren, die gesäubert und verbunden werden mussten, wenn sie sich wieder wund gelegen hatte.

»Nett, deine Freundinnen mal wieder gesehen zu haben«, sagte Milt. »Louise sah ja aus wie das blühende Leben, und …«

»Ja, fand ich auch.«

»Nicht wahr? Und Dorothy ebenfalls. Wir sollten sie demnächst mal wieder zu uns einladen.«

Jean warf einen Blick an die Zimmerdecke und seufzte. »Und was soll das bringen, Milt?«

»Na ja, hier war’s ein bisschen sehr ruhig in letzter Zeit. Ihr könntet doch mal wieder Bridge spielen, so wie früher.«

»Nein, Milt, das meinte ich nicht. Was soll überhaupt noch irgendwas bringen?«

»Oh.« Milt ließ den Kopf gegen die Sessellehne sinken, als wolle er sagen: Du liebe Güte, das ist jetzt aber wirklich eine schwierige Frage.

»Na, siehst du?«, sagte Jean. »Es gehen einem eben eine Menge Dinge durch den Kopf, wenn man sich um seine todkranke Mutter kümmert.«

Milt beugte sich vor. »Willst du etwas trinken?« Er stand auf und straffte sich. Das Ende seiner schief hängenden Krawatte lag über seinem Bauch wie ein welkes Blatt auf einem Kürbis, dachte Jean.

»Ich nehme ein Glas Weißwein.« Sie hob die Stimme, während Milt in die Küche ging. »In solchen Situationen kommt man eben ins Grübeln«, rief sie ihm hinterher. »Man fängt an, sich Fragen zu stellen.«

»Was für Fragen? Tut mir leid, wir haben keinen Weißen. Roten?«

»Gern. Große Fragen. Zum Beispiel, was im Leben überhaupt einen Sinn hat.«

»Verstehe.«

»Man lebt sein Leben, und dann stirbt man irgendwann. Was immer man erreicht hat, ist plötzlich futsch und bedeutet gar nichts mehr. Und das für alle Ewigkeit.«

»Wow«, sagte Milt, als er mit den Gläsern zurückkam.

»Also, was macht das alles für einen Sinn?«

Er reichte ihr das Weinglas. »Wie? Und das soll ich jetzt beantworten?«

»Ich glaube nicht, dass du das kannst. Niemand kann das beantworten.«

»Na ja, der springende Punkt besteht doch wohl darin, das Beste aus seinem Leben herauszuholen, solange man kann.«

Jean, immer noch halb benommen vor Erschöpfung, nippte an ihrem Wein, während sie noch einmal die Gedanken, Fragen und Ungewissheiten Revue passieren ließ, die ihr nicht aus dem Kopf gegangen waren, während sie Marjorie ungesüßte Kindernahrung eingeflößt, in den von Unkraut überwucherten Garten hinausgestarrt, allein auf dem Boden des Badezimmers gekniet und den getrockneten Urin ihrer Mutter aufgewischt hatte, die auf den Fliesen ausgerutscht war.

»Ich finde, es geht um Schönheit.«

»Na, bitte. Du hast deine Frage selbst beantwortet.«

»Darum, einen reinen, unverfälschten Moment der Schönheit oder der Freude zu erleben.« Sie zog eine Grimasse. »Der Wein schmeckt ja widerlich. Wann hast du den denn aufgemacht?«

»Vor einer Woche oder so.«

»Ich trinke das nicht.« Sie stellte ihr Glas auf den Tisch. »Ich will überhaupt keinen zweitklassigen Wein mehr trinken.«

»Soll ich kurz fahren und zwei, drei Flaschen Weißen holen?«

»Ja, aber später. Wir reden doch gerade.« Ein Weilchen starrte sie mit leerem Blick auf den Wohnzimmertisch, den Wein im Glas, die Winterblätter, ohne irgendetwas wirklich wahrzunehmen. »Weißt du, was ich mir manchmal vorgestellt habe, wenn ich Mom in ihrem Bett gefüttert habe?«, sagte sie. »Und sie dann anschließend eingeschlafen ist? Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich ihr die Nase und den Mund zuhalten würde – ganz, ganz fest.«

»Du meinst, bis sie erstickt wäre?«

»Genau.«

»Wow«, sagte Milt. Mit großen Augen blickte er sie an, während er den Kopf schüttelte. Er sah aus, als würde er sich die Szene bildlich vor Augen führen.

»Na ja, was ist letztlich der Unterschied?« Sie rutschte auf die Sesselkante vor. »Ob du nun früher oder später stirbst, kommt auf dasselbe raus, nur dass du im zweiten Fall weniger leiden musst. Tiere werden schließlich auch von ihren Qualen erlöst. Meine Mutter hat ihnen auch den Gnadentod gewährt. Ich war selbst dabei.« Grelle Bilder schossen ihr durch den Kopf, eine rasche Folge von Weiß und Rot. Während der frühen Jahre ihrer Laufbahn, als sie noch keine eigene Praxis führen konnte, hatte Marjorie den mit weißen Plastikbahnen abgedeckten Küchentisch für Operationen benutzt. Der kleinen Jean, ihrem ältesten Kind, erlaubte sie, dabei zuzusehen – »So was gehört eben zum richtigen Leben«, pflegte sie zu sagen, »kein Grund, die Augen davor zu schließen« –, wenn sie die Katzen und Hunde von Nachbarn aufschnitt, um ihnen die Eierstöcke oder die Milz zu entfernen oder gerissene Sehnen zusammenzunähen. Und noch vor ihrem siebten Lebensjahr hatte Jean x-mal beobachtet, wie ihre Mutter einem alten oder kranken Tier die Spritze gab, wie sie den Kolben herunterdrückte und abwartete, bis es für immer die Augen schloss. Wenn sie nun darüber nachdachte, war es eine ganz simple Sache – und die einzige Möglichkeit, einer sterbenden Kreatur noch etwas Gutes zu tun.

»Man nennt es ›Gnadenakt‹, Milt. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil ein Lebewesen solches Leid nicht verdient hat. Ich hätte es tun sollen. Ich hasse mich dafür, dass ich es nicht getan habe.«

»Sei nicht so streng mit dir, Jean.«

Jean starrte auf die Winterblätter und verlor sich in einem Tagtraum, der wie ein Film hinter ihren Augenlidern ablief, genau wie so oft, wenn sie zusammengesunken im Sessel neben dem Krankenbett ihrer Mutter ausgeharrt und Marjories Atem gelauscht hatte. Sie sah ihre Hand, die sich langsam herabsenkte – in ihrer Phantasie war es stets früher Morgen, und sanftes, rosafarbenes Licht fiel in das Zimmer –, und dann drückte sie die Nasenflügel ihrer Mutter mit Daumen und Zeigefinger zusammen, so wie das Mundstück eines aufgeblasenen Ballons. Mit der anderen Hand hielt sie ihr die Lippen zu. Dann veränderte sich das Bild, und sie presste ihr die Handfläche auf den Mund. Ja, so funktionierte es besser. Und tatsächlich wäre es kinderleicht gewesen; ihre Mutter war schwach, und Jeans Hände waren nach all den Jahren, die sie nun töpferte, regelrecht gestählt. Vor ihrem inneren Auge sah sie, wie ihre Mutter die Augen öffnete, starr vor Schreck zu ihrer Tochter aufsah und um ihr Leben kämpfte, ohne zu begreifen, dass Jean es doch nur gut mit ihr meinte. Nur ein paar Sekündchen, und schon würde alles vorbei sein, im Gegensatz zu den nicht enden wollenden Schmerzen, die sie jeden Tag erdulden musste. Und hinterher würde es keine Vorhaltungen, keine Unterstellungen, keine Verbitterung geben. Nichts von alldem, weil mit dem Tod alles endete.

»Ich hätte meine Mutter umbringen sollen, Milt.« Jean spürte, wie ihr Tränen in die Augen traten. »Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass sie immer kränker und kränker wird. Ich hätte sie erlösen müssen.«

Er trat zu ihr und legte eine Hand auf ihr Knie. »Du warst ihr eine gute Tochter, Jean. Du hast dich aufopfernd um sie gekümmert.«

»Aber nicht so, wie es richtig gewesen wäre.«

Sie kramte ihr Taschentuch aus dem Ärmel und tupfte sich die Augen. Doch auch wenn es ihr Schuldgefühle bereitete, dem Leben ihrer Mutter kein vorzeitiges Ende gesetzt zu haben, hatte sie aus ihrem Fehler eine Erkenntnis gewonnen, die sie als seltsam tröstend empfand. Die Gewissheit verlieh ihr neue Energie. Sie holte tief Luft und sah Milt in die traurigen grauen Augen. Was für ein goldiger Mann.

»Wenn du mich noch vögeln willst«, sagte sie, »wäre ich bereit.«

Milt sah auf seine Hand, die nach wie vor auf ihrem Knie lag, und warf dann einen Blick Richtung Gästeklo. »Ich glaube, ich kann jetzt nicht.«

Sie seufzte. »Das ist aber schade.«

»Ich könnt’s ja versuchen.«

»Nee, lass mal.« Sie tätschelte seine Hand. »Mit einem schönen Weißwein bin ich auch zufrieden.«

KAPITEL 2

Jean war gottfroh, endlich aus dem Haus zu kommen, erleichtert, etwas zu tun zu haben und sich in den strahlend blauen Tag stürzen zu können. Sie hielt vor dem Haus Marlborough Street 426, stieg aus dem topasfarbenen Hyundai, marschierte den Pfad hinauf, der zu dem großen Bungalow von Gwen und Phil Thindle führte, die ihre Haustiere stets zu Marjorie gebracht hatten, und warf eine Karte in den Messingbriefkasten.

Wir danken für Ihre aufrichtige Anteilnahme.

Es war ein merkwürdiges, ungewohntes Gefühl gewesen, wieder zu Hause zu sein, sich nicht mehr rund um die Uhr um die Bedürfnisse ihrer dahinsiechenden Mutter kümmern, nicht mehr Marjories Schmerzenslaute ertragen zu müssen, die über die Treppe zu ihr hinunterdrangen, ebenso wie den Geruch von Babynahrung und gekochten Möhren– die einzigen Dinge, die sie am Ende noch zu sich hatte nehmen können –, der so schwer in der Luft lag wie der süßliche Gestank der Verwesung. Als besonders seltsam hatte sie allerdings Milts Anwesenheit empfunden, vor allem, als sie seinen Blick im Nacken spürte.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!