Die Präsidenten der USA E-Book

17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

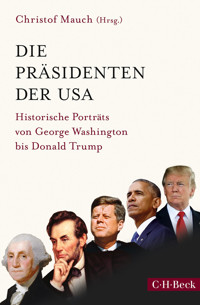

Von George Washington bis Donald Trump bietet dieser Band eine kleine Geschichte der USA im Spiegel ihrer Präsidenten. Die Autorinnen und Autoren schildern in 47 biographischen Porträts Leben und Amtszeit der US-Präsidenten, skizzieren die wichtigsten Entwicklungen, Ereignisse und Entscheidungen und betrachten abschließend Leistungen und Versäumnisse der jeweiligen Präsidentschaft. So ist zugleich ein Panorama der US-amerikanischen Geschichte von der Unabhängigkeit am Ende des 18. Jahrhunderts bis zur zwiespältigen Supermacht unserer Tage entstanden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

DIE PRÄSIDENTEN DER USA

Historische Porträts von George Washington bis Donald Trump

Herausgegeben von Christof Mauch

C.H.Beck

Übersicht

Cover

INHALT

Textbeginn

INHALT

Titel

INHALT

Widmung

VORWORT

EINLEITUNG: DIE PRÄSIDENTEN DER USA IN DER GESCHICHTE

(Christof Mauch und Jürgen Heideking)

Die Erfindung der Präsidentschaft und die Befugnisse des Präsidenten

Der Philadelphia-Konvent von 1787

Kompetenzen und Handlungsspielräume

Kontroversen – Federalists gegen Antifederalists

Kontinuität und Wandel in der historischen Entwicklung der Präsidentschaft

Präsidenten über den Parteien

Die «Demokratisierung» der Präsidentschaft

Die Präsidentschaft in der Krise der Union

Kongress, Parteien und Präsidenten im Gilded Age

Die Präsidenten des Progressivismus

Durchbruch zur modernen Präsidentschaft

Die «imperiale Präsidentschaft»

Die Krise der Präsidentschaft

Weißes Haus und «Mrs. President»

Die Größe eines Präsidenten, Medien und Öffentlichkeit

GEORGE WASHINGTON 1789–1797

(Jürgen Heideking)

– Schöpfer der amerikanischen Präsidentschaft

JOHN ADAMS 1797–1801

(Jürgen Heideking)

– Der Präsident als Garant des gesellschaftlichen Gleichgewichts

THOMAS JEFFERSON 1801–1809

(Willi Paul Adams)

– Der Aufklärer und Sklavenbesitzer als Parteiführer, Regierungschef und Landesvater

JAMES MADISON 1809–1817

(Willi Paul Adams)

– Der Verfassungsvater als Parteipolitiker, Parlamentarier, Regierungschef und Oberkommandierender

JAMES MONROE 1817–1825

(Hermann Wellenreuther)

– Die Selbstfindung der Nation

JOHN QUINCY ADAMS 1825–1829

(Hermann Wellenreuther)

– Außenpolitiker und Präsident über den Parteien

ANDREW JACKSON 1829–1837

(Horst Dippel)

– Präsident des demokratischen Umbruchs

MARTIN VAN BUREN 1837–1841

(Horst Dippel)

– Praktiker des Parteienstaates

WILLIAM H. HARRISON 1841

(Horst Dippel)

– Präsident für einen Monat

JOHN TYLER 1841–1845

(Horst Dippel)

– Präsident ohne Partei

JAMES K. POLK 1845–1849

(Jörg Nagler)

– Der Präsident der Manifest Destiny

ZACHARY TAYLOR 1849–1850

(Jörg Nagler)

– Der unpolitische Präsident

MILLARD FILLMORE 1850–1853

(Jörg Nagler)

– Die Verschärfung der Sklavereidebatte

FRANKLIN PIERCE 1853–1857

(Christof Mauch)

– Der rückwärtsgewandte Präsident

JAMES BUCHANAN 1857–1861

(Heike Bungert)

– Südstaatenfreundlicher Legalist in der Krise der Union

ABRAHAM LINCOLN 1861–1865

(Jörg Nagler)

– Bewahrung der Republik und Wiedergeburt der amerikanischen Nation

ANDREW JOHNSON 1865–1869

(Vera Nünning)

– Der Streit um die Rekonstruktion

ULYSSES S. GRANT 1869–1877

(Ulrike Skorsetz)

– Präsident der Skandale

RUTHERFORD B. HAYES 1877–1881

(Ulrike Skorsetz)

– Das Ende der Rekonstruktion

JAMES A. GARFIELD 1881

(Ulrike Skorsetz)

– Der verhinderte Reformer

CHESTER A. ARTHUR 1881–1885

(Raimund Lammersdorf)

– Der Sumpf von Patronage und Korruption

GROVER CLEVELAND 1885–1889

(Raimund Lammersdorf)

– Die wachsende Bedeutung von Wirtschaft und Finanzen

BENJAMIN HARRISON 1889–1893

(Raimund Lammersdorf)

– Präsident im Schatten des Kongresses

GROVER CLEVELAND 1893–1897

(Raimund Lammersdorf)

– Die zweite Amtszeit

WILLIAM MCKINLEY 1897–1901

(Raimund Lammersdorf)

– Der Eintritt in die Weltpolitik

THEODORE ROOSEVELT 1901–1909

(Ragnhild Fiebig-von Hase)

– Repräsentant des «modernen» Amerika

WILLIAM H. TAFT 1909–1913

(Ragnhild Fiebig-von Hase)

– Präsident und Oberster Bundesrichter

WOODROW WILSON 1913–1921

(Klaus Schwabe)

– Kreuzzug für die Demokratie

WARREN G. HARDING 1921–1923

(Peter Schäfer)

– Zurück zur Normalität

CALVIN COOLIDGE 1923–1929

(Peter Schäfer)

– Der Puritaner im Weißen Haus

HERBERT C. HOOVER 1929–1933

(Peter Schäfer)

– Der Administrator in der Krise

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 1933–1945

(Detlef Junker)

– Visionär und Machtpolitiker

HARRY S. TRUMAN 1945–1953

(Hermann-Josef Rupieper)

– Der unpopuläre Gestalter der Nachkriegswelt

DWIGHT D. EISENHOWER 1953–1961

(Hermann-Josef Rupieper)

– Kriegsheld und Präsident

JOHN F. KENNEDY 1961–1963

(Jürgen Heideking)

– Der imperiale Präsident

LYNDON B. JOHNSON 1963–1969

(Marc Frey)

–

Great Society

und Vietnam-Trauma

RICHARD M. NIXON 1969–1974

(Manfred Berg)

– Die Präsidentschaft in der Krise

GERALD R. FORD 1974–1977

(Manfred Berg)

– Das Bemühen um Konsens

JIMMY CARTER 1977–1981

(Gebhard Schweigler)

– Der Außenseiter als Präsident

RONALD W. REAGAN 1981–1989

(Peter Lösche)

– Präsident der konservativen Revolution?

GEORGE BUSH 1989–1993

(Peter Lösche)

– Die Suche nach der neuen Weltordnung

BILL CLINTON 1993–2001

(Detlef Felken)

– Wende nach innen und Krise der Autorität

GEORGE W. BUSH 2001–2009

(Bernd Schäfer)

– Aufstieg und Fall einer missionarischen Präsidentschaft

BARACK OBAMA 2009–2017

(Britta Waldschmidt-Nelson)

– Der erste afroamerikanische Präsident: A Dream Come True?

DONALD J. TRUMP 2017–2021

(Martin Thunert)

– Die beispiellose Präsidentschaft

JOSEPH R. BIDEN 2021–2025

(Martin Thunert)

– Der Präsident des Interregnums

DONALD J. TRUMP 2025–

(Martin Thunert)

– Zweite Amtszeit: Die Comeback- Präsidentschaft

KOMMENTIERTE BIBLIOGRAPHIE

Einleitung: Die Präsidenten der USA in der Geschichte (C. Mauch)

George Washington (J. Heideking)

John Adams (J. Heideking)

Thomas Jefferson (W. P. Adams)

James Madison (W. P. Adams)

James Monroe (H. Wellenreuther)

John Quincy Adams (H. Wellenreuther)

Andrew Jackson (H. Dippel)

Martin Van Buren (H. Dippel)

William H. Harrison und John Tyler (H. Dippel)

James K. Polk (J. Nagler)

Zachary Taylor (J. Nagler)

Millard Fillmore (J. Nagler)

Franklin Pierce (C. Mauch)

James Buchanan (H. Bungert)

Abraham Lincoln (J. Nagler)

Andrew Johnson (V. Nünning)

Ulysses S. Grant (U. Skorsetz)

Rutherford B. Hayes (U. Skorsetz)

James A. Garfield (U. Skorsetz)

Chester A. Arthur und Benjamin Harrison (R. Lammersdorf)

Grover Cleveland (R. Lammersdorf)

William McKinley (R. Lammersdorf)

Theodore Roosevelt (R. Fiebig-von Hase)

William H. Taft (R. Fiebig-von Hase)

Woodrow Wilson (K. Schwabe)

Warren G. Harding (P. Schäfer)

Calvin Coolidge (P. Schäfer)

Herbert C. Hoover (P. Schäfer)

Franklin D. Roosevelt (D. Junker)

Harry S. Truman (H. J. Rupieper)

Dwight D. Eisenhower (H. J. Rupieper)

John F. Kennedy (J. Heideking)

Lyndon B. Johnson (M. Frey)

Richard M. Nixon (M. Berg)

Gerald R. Ford (M. Berg)

Jimmy Carter (G. Schweigler)

Ronald W. Reagan (P. Lösche)

George H. W. Bush (P. Lösche)

Bill Clinton (D. Felken)

George W. Bush (B. Schäfer)

Barack Obama (B. Waldschmidt-Nelson)

Donald J. Trump(M. Thunert)

Joseph R. Biden(M. Thunert)

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLEN

PARTEIENSTÄRKE IM KONGRESS

DIE AMTSZEITEN DER PRÄSIDENTEN DER USA

VERZEICHNIS DER AUTORINNEN UND AUTOREN

PERSONENREGISTER

Fußnoten

Zum Buch

Vita

Impressum

Widmung

Dem Andenken an Jürgen Heideking gewidmet

VORWORT

Mit Donald Trump kam im Januar 2025 ein Präsident ins Amt, der im Wahlkampf erklärt hatte, er wolle für einen Tag Diktator sein. Trumps Bemerkung, so typisch sie für den 47. US-Präsidenten sein mag, ist zugleich Ausdruck eines über Jahrhunderte hinweg gestärkten Selbstbewusstseins der amerikanischen Präsidenten. Die Geschichte der USA hatte ihren Anfang in der Revolution gegen eine Monarchie genommen. Die wenigsten Amerikaner der ersten Stunde wünschten sich einen Monarchen oder Alleinherrscher als Chef der Exekutive. Aber während George Washington in seiner Abschiedsrede internationale Zurückhaltung predigte und sich danach auf sein Landgut und aus der Politik zurückzog, hat Trump nach der verlorenen Wahl von 2020 alle Hebel in Bewegung gesetzt, um auf das prestigeträchtige Amt und ins Weiße Haus zurückzukehren. Das globale Agieren und Reagieren der USA haben die Machtfülle des Präsidenten beständig befördert; und Trump gefällt sich – deutlich unerschrockener und selbstgefälliger als seine Vorgänger im Amt – in der Rolle als «mächtigster Mann der Welt». Im Laufe der Geschichte, vor allem aber in Zeiten von Kriegen und Krisen, hatten die amerikanischen Präsidenten stets Wege gefunden, ihre Befugnisse auszuweiten, unabhängig davon, ob ihre Ansätze verfassungskonform waren oder nicht. Häufig konnten sie sich dabei der Unterstützung durch den Kongress sicher sein. Zwar wuchsen auch die Kompetenzen und Befugnisse der Legislative, aber nicht in gleichem Maße wie die des Präsidenten. Diese Einsicht zeigt, wie wichtig es ist, sich mit dem Amt des Präsidenten zu beschäftigen und auch mit den Personen (allesamt Männern), die dieses bekleidet haben.

Ein Großteil der Machtfülle kommt dem Präsidenten als Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte zu, zumal das Verteidigungsbudget der (noch immer) einzigen Supermacht auf dem Globus heute noch immer so hoch ist wie das der zehn in der Weltrangliste folgenden Nationen zusammen. Der Präsident vereint in seinem Amt die Funktion eines Regierungschefs und eines Staatschefs. Er bestimmt die Richtung der Politik und repräsentiert zugleich die Nation im In- und Ausland. Wer den Aufstieg der Vereinigten Staaten, ihre historische Strahlkraft als Leuchtturm der Demokratie und die großen Entwicklungslinien der internationalen Politik verstehen will, kommt vor diesem Hintergrund kaum umhin, die Frage nach der Biographie und der politischen Erfahrung amerikanischer Präsidenten ins Zentrum des Interesses zu rücken.

Die in diesem Band versammelten Porträts machen deutlich, welch prägende Rolle Herkunft, Bildung und Charaktereigenschaften für die Karriere der Präsidenten, für ihre politische Haltung und für den Grad der Anerkennung in der öffentlichen Meinung hatten. Die einzelnen Aufsätze beziehen sich dementsprechend nicht nur auf die Person und die Amtshandlungen der jeweiligen Präsidenten, sondern auch auf die generellen sozialen und politischen Entwicklungen im Innern der USA und in den internationalen Zusammenhängen. Wie lässt sich das Amtsverständnis der einzelnen Präsidenten charakterisieren? Welche politischen Interessen verfolgten sie? Wie stellte sich das Verhältnis zum Kongress und zur Judikative dar? Wie groß waren die politischen Handlungsspielräume? Wie haben sie mit der Öffentlichkeit kommuniziert und wie hoch war ihre Anerkennung? Und schließlich: Worin lagen Stärken und Schwächen einer Präsidentschaft und deren Bedeutung für die Nachwelt?

Der Band zeichnet sich dadurch aus, dass sämtliche Autorinnen und Autoren Experten für die jeweilige geschichtliche Epoche sind und die Artikel zwar wissenschaftlich fundiert, aber in einer allgemeinverständlichen Sprache verfasst wurden. Dementsprechend verzichtet der Band auf Fußnoten und stellt stattdessen im Anhang kommentierte Bibliographien zur Verfügung, außerdem Zahlen und Fakten zu den Präsidentschaftswahlen und zu den Mehrheitsverhältnissen im US-Kongress. Die Einleitung geht systematischen und analytischen Fragestellungen nach, während sich die chronologisch geordneten Aufsätze den insgesamt 45 Präsidenten widmen. Donald Trump wird als 47. Präsident gezählt, weil die Präsidenten Cleveland und Trump wegen ihrer beiden nicht zeitlich zusammenhängenden Amtszeiten zweimal gezählt werden.

Die hier vorliegende Sammlung von Aufsätzen geht auf den von Jürgen Heideking (1947–2000) herausgegebenen Band «Die amerikanischen Präsidenten» zurück, der 1995 erschien und den ich in den letzten 25 Jahren gerne betreut und beständig aktualisiert habe.

Mein großer Dank gilt dem Verlag, insbesondere Dr. Detlef Felken, der nicht nur den Beitrag zu Bill Clinton verfasst hat, sondern dem Projekt insgesamt stets Interesse entgegengebracht hat.

Danken möchte ich darüber hinaus meinem Heidelberger Kollegen PD Dr. Martin Thunert, der es übernommen hat, die Präsidenten Joe Biden und Donald Trump zu porträtieren, sowie meiner Münchner Kollegin Theresa Hilz, die den tabellarischen Anhang durchgesehen und ergänzt hat.

München, im Januar 2025

Christof Mauch

Christof Mauch und Jürgen Heideking

EINLEITUNG: DIE PRÄSIDENTEN DER USA IN DER GESCHICHTE

Heute sind die Fragen nach der Macht des Präsidenten und insbesondere nach seiner Stellung (als Chef der Exekutive) gegenüber der Legislative und der Judikative aktueller denn je. Die Erwartungen der Öffentlichkeit an den Präsidenten sind immens. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in den gigantischen Spenden, die in die Wahlkampagnen der Präsidentschaftskandidaten fließen – bei den Wahlen 2020 waren es nahezu 19 Milliarden Dollar. Dabei ist unklar, wie stark der Präsident Politik und Wirtschaft in einer globalisierten Welt überhaupt beeinflussen kann. Im Vergleich mit Präsidenten wie Wladimir Putin in Russland oder Xi Jinping in China nimmt sich der amerikanische Präsident wie ein schwacher Regierungschef aus; aber auch die britischen PremierministerInnen haben mehr Möglichkeiten, das Parlament zu beeinflussen, als ihre amerikanischen Amtskollegen. Ist die immer wieder behauptete Macht des amerikanischen Präsidenten eine bloße Illusion? Die Politik und die Geschichtsschreibung haben diese Frage immer wieder neu, und häufig kontrovers, beantwortet. Manche Zeitgenossen hielten den jeweiligen Präsidenten für zu schwach, andere fürchteten, dass er zu eigenständig handelte.

Das Misstrauen gegenüber der Exekutive ist in den USA historisch angelegt. Die amerikanische Revolution entsprang schließlich der Kritik am britischen König. George Washington wurde beargwöhnt, weil Zeitgenossen befürchteten, er agiere aristokratisch und pflege den dazugehörigen Geschmack. Und Martin van Buren sah sich, als er den Garten des Weißen Hauses umgestaltete, dem Vorwurf ausgesetzt, er imitiere den Stil europäischer Monarchen und wolle sich am Ende in seine Orangerie zurückziehen.

Seit über 200 Jahren haben die amerikanischen Präsidenten immer wieder beklagt, wie gering ihre Handlungsmacht sei. John Adams, der erste Vizepräsident und der zweite Präsident der USA, lamentierte, der Präsident habe «nicht genug Einfluss» und sei «nicht unabhängig genug». James Garfield rief zu Anfang seiner kurzen Amtszeit aus: «Mein Gott, wie kann nur irgendjemand dieses Amt anstreben?», Herbert Hoover nannte den Job des Präsidenten gar ein «Höllengemisch», und Bill Clinton bezeichnete das Präsidentenamt als «Kronjuwel des Strafvollzugs». Spätestens mit Franklin Delano Roosevelt, der, zunächst ohne die Zustimmung des Kongresses, den Kampf gegen Hitler-Deutschland unterstützte, weitete sich die Macht des Präsidenten sichtlich aus. Nach der unrühmlichen Amtszeit von Richard M. Nixon, der den Ausbau seines Beraterstabs vorantrieb und am Ende den Swimming Pool des Weißen Hauses in ein Pressezentrum verwandelte, kam in der Öffentlichkeit lautstarke Kritik an der Machtexpansion des Präsidenten auf. Im Jahr 1973 veröffentlichte der New Yorker Historiker und ehemalige Kennedy-Berater Arthur Schlesinger Jr. ein Buch mit dem Titel Die imperiale Präsidentschaft, eine Wortschöpfung, die bewusst Assoziationen zum klassischen Imperium Romanum unter Augustus und seinen Nachfolgern weckte. Schlesinger behauptete, dass der Missbrauch von Macht, der im Vietnamkrieg (einem Krieg, den der Kongress nie erklärte) und in der Watergate-Affäre gipfelte, keine historische Verirrung sei. Vielmehr hätten sich die Machtbefugnisse des Präsidenten seit den allerersten Anfängen im Jahr 1789 permanent ausgeweitet. Als Richard M. Nixon, dem ein Amtsenthebungsverfahren drohte, zurücktrat, wurden die Präsidenten nachdrücklich daran erinnert, dass sie nur auf Zeit gewählt sind und in einem konstitutionellen System der checks and balances, der Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung, operieren müssen. Damit schien die Macht der Exekutive zunächst wieder zurückgedrängt. Aber spätestens mit dem von George W. Bush erklärten «Krieg gegen den Terror» zeigte sich, dass die Ausweitung der präsidentiellen Macht ihren Zenit in außenpolitischen Belangen noch lange nicht erreicht hatte. Im Namen der nationalen Sicherheit ließ der Präsident die Überwachungsmöglichkeiten der Polizeiorgane und die Kompetenzen der Geheimdienste ausweiten und geheimdienstliche Lauschangriffe (auch gegen befreundete Nationen) durchführen. Sein Amtsnachfolger Barack Obama versprach zwar «Veränderung» und «Transparenz», aber dessen systematische Ausweitung des Drohnenkriegs und die Fortführung zahlreicher Überwachungsmaßnahmen zeigte, dass sich die Dynamik in der Ausweitung präsidentieller Macht, die mit dem amerikanischen Eintritt in den Zweiten Weltkrieg 1941 begonnen hatte, nicht ohne weiteres zurückschrauben oder nachhaltig verlangsamen ließ. Da Obamas Handlungsspielräume durch eine nie zuvor dagewesene Obstruktion der oppositionellen Republikaner im US-Kongress gelähmt war, sah sich der 44. Präsident darüber hinaus veranlasst, «innovative», juristisch umstrittene Wege zur Durchsetzung seiner Politik zu erproben. Beim Übergang von der Präsidentschaft Barack Obamas zu dessen Amtsnachfolger Donald Trump zeigte sich dann, dass ein Regieren per Dekret keinen nachhaltigen Erfolg verspricht. Der neue Präsident drehte schon bald nach Amtsantritt zahlreiche Maßnahmen und politische Neuorientierungen, insbesondere bei innenpolitischen Themen, wieder zurück. Die drastischen Politikwechsel, die das Resultat einer ansteigenden parteipolitischen Polarisierung sind, erwecken den Eindruck, dass die USA zunehmend unregierbar werden. Selbst die Corona-Pandemie, die 2019 einsetzte, mündete nicht in eine Politik der nationalen Einheit, sie verstärkte vielmehr die Auseinandersetzung zwischen den Lagern. Ohne Zweifel hatten die häufigen Falschbehauptungen und die aggressive Rhetorik von Präsident Trump, mit denen er seine Anhänger anstachelte, hohen Anteil an diesen Entwicklungen. Die Erfolge dieser Taktik drängten Trumps Parteianhänger im Kongress häufig in eine reaktive Rolle.

Die amerikanische Politik lässt sich über weite Strecken nur vor dem Hintergrund eines komplizierten Aushandelns von Kompromissen zwischen den Parteien und den politischen Gewalten verstehen. Trotzdem kann kein Zweifel daran bestehen, dass amerikanische Präsidenten den Gang der Geschichte oft mit einer einzigen Unterschrift fundamental verändert haben. Ein Beispiel ist der «Louisiana Purchase» im Jahr 1803 durch Thomas Jefferson. Obwohl der Präsident anfangs Skrupel hatte, weil er an der verfassungsmäßigen Befugnis zum Erwerb des riesigen Territoriums zweifelte, übernahm er die Verantwortung für den Kauf und verdoppelte damit die Größe der USA. Der Bau des Panamakanals (Theodore Roosevelt), die Emanzipationserklärung (Abraham Lincoln), die großen Sozialprogramme des New Deal (Franklin D. Roosevelt) und der Great Society (Lyndon B. Johnson), der Abwurf der Atombombe (Harry S. Truman) und die Ankündigung der Mondmission (John F. Kennedy), in gewisser Weise auch die Gesundheitsreform, die unter dem Namen Obamacare in die Geschichte einging, sowie viele andere Projekte, wie zuletzt die Kampagne «Make America Great Again» von Donald Trump, lassen sich nur durch die Initiative einzelner «unorthodoxer Präsidenten» erklären, d.h. jener Präsidenten, die – nach der Definition des Juristen Thomas K. Finletter – mehr tun, als nur auf Gesetzesinitiativen des Kongresses zu reagieren. Fest steht, dass nicht allein der Charakter, die Führungsstärke oder die Popularität die Macht eines Präsidenten bestimmen, sondern die spezifische geschichtliche Situation und die Ereignisse während der jeweiligen Amtsperiode. Manche Kritiker sprechen heute davon, dass sich die Präsidentschaft im 21. Jahrhundert in einer grundlegenden Krise befinde. Ob dies der Fall ist, lässt sich nicht absehen, da die Befugnisse des Präsidenten im Laufe der Geschichte einem permanenten Wandel unterliegen. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden Strukturen und Entwicklungen in historischer Perspektive skizziert und kritisch hinterfragt: Konkret geht es nacheinander um die Entstehung des Präsidentenamts, die Kompetenzen und Handlungsspielräume des Präsidenten, die Entwicklung der Präsidentschaft von George Washington bis Donald Trump und die Frage nach der «Größe» und Popularität der Präsidenten der USA.

Die Erfindung der Präsidentschaft und die Befugnisse des Präsidenten

Der Philadelphia-Konvent von 1787

Als sich die Delegierten der Gründungsstaaten im Jahr 1787 in Philadelphia zu einem Konvent trafen, um darüber zu befinden, wie die «nationale Exekutive» aussehen sollte, trat – den Aufzeichnungen von James Madison zufolge – zunächst ein längeres Schweigen ein. Die Debatte über die Exekutive war kompliziert, weil sehr unterschiedliche Positionen einander gegenüberstanden. Während der Revolution hatte das Ideal einer möglichst ungehinderten Herrschaft der Mehrheit der Bürger Konjunktur, aber in Philadelphia schlug das Pendel in eine andere Richtung und viele Delegierte sahen im politisch konservativen, aber ökonomisch fortschrittlichen England – eher als in der demokratischen Schweiz und den Niederlanden – ein akzeptables Vorbild. Man einigte sich bald auf die von Montesquieu etablierten Prinzipien der Gewaltenteilung zwischen King, Lords und Commons. Die Frage war nur, wer an die Stelle des Königs und der Lords, des in der «neuen Welt» nicht existierenden erblichen Adels, treten sollte. Anstelle der Lords, also des englischen Oberhauses, sollte der Senat, als Vertretung der Einzelstaaten, eingerichtet werden. Ein Ersatz für den König, der sich gegen diese starke Zweikammer-Legislative behaupten sollte, war nicht ganz so leicht zu finden, zumal die ausführende Gewalt im Bewusstsein der Zeitgenossen immer noch mit der erblichen Monarchie identifiziert wurde. Der Konvent erwog eine ganze Reihe von Modellen, die sich zwischen den Extremen eines auf Lebenszeit gewählten Präsidenten (ein Vorschlag Hamiltons, der aber angesichts der öffentlichen Meinung keine Realisierungschance hatte) und einem kollegialen Führungsgremium bewegten, das am ehesten den republikanischen Prinzipien entsprochen hätte.

Zwar warnte Edmund Randolph, ein Delegierter aus Virginia, vor einer aus einer einzigen Person bestehenden Exekutive – er sah darin den «Fötus der Monarchie» –, doch setzte sich die Option der Single Executive im Verlauf der Beratungen durch. Nach Meinung der Mehrheit war so am besten gewährleistet, dass die Exekutive über einen einheitlichen Willen und über genügend Energie und Effektivität verfügen würde, um das Wohl der Nation zu verfolgen. Unterschwellig spielte dabei sicher eine Rolle, dass viele Delegierte mit George Washington, dem Sieger des Unabhängigkeitskrieges und Vorsitzenden des Verfassungskonvents, bereits den Wunschkandidaten für das neue Amt im Auge hatten. Wenig Differenzen gab es über die Voraussetzungen, die ein Kandidat zu erfüllen hatte: Man einigte sich darauf, dass er mindestens 35 Jahre alt sein musste (für die damaligen Verhältnisse ein relativ hohes Alter), und dass nur ein in den USA geborener Staatsbürger in Frage kam. Das klingt restriktiv, aber es wird in die richtige Perspektive gerückt, wenn man bedenkt, dass Forderungen nach Besitz- und Einkommensqualifikationen, wie sie in den Einzelstaaten zu dieser Zeit noch üblich waren, abgelehnt und solche nach religiösen Qualifikationen gar nicht erst erhoben wurden. Für seine Dienste stand dem Präsidenten eine finanzielle Kompensation zu, wobei die Delegierten aber wie selbstverständlich davon ausgingen, dass der vom Kongress festzusetzende Betrag auch das Gehalt eines Privatsekretärs und Kosten für eventuelle weitere persönliche Mitarbeiter abdeckte.

Zäh wurden die Verhandlungen, als es um die konkreten Befugnisse ging, die die Verfassung dem Staatsoberhaupt einräumen sollte, sowie um die Amtszeit und das Wahlverfahren. Die Meinungen von radikalen Republikanern, die kurze Amtsperioden als Schutz gegen ein «Abgleiten» in Monarchie und Tyrannei befürworteten, prallten auf diejenigen der Konservativen, die Stetigkeit und Führungskraft als höchste Ziele anstrebten. Die Debatte über die Amtszeit spitzte sich allmählich auf zwei konkurrierende Vorschläge zu: Sieben Jahre ohne Wiederwahl oder vier Jahre mit der Möglichkeit, sich danach wieder zur Wahl zu stellen. Den Ausschlag für das zweite Modell gab schließlich die Überlegung, dass der vierjährige Turnus einerseits eine relativ gute Sicherheit gegen Machtmissbrauch bot, und andererseits das Verbot einer Wiederwahl die Energie des Amtsinhabers eher lähmen und die Optionen der Bürger zu sehr einschränken würde. Das war ein für den Philadelphia-Konvent typischer Kompromiss, der dem republikanischen Verlangen nach kurzen Amtszeiten gerade noch nachgab, ohne den Bewunderern der englischen Monarchie die Hoffnung zu nehmen, dass ein geeigneter Kandidat praktisch auf Lebenszeit regieren konnte.

Als zuständiges Wahlgremium war lange Zeit der Kongress vorgesehen gewesen. Der Gedanke der direkten Volkswahl wurde als zu radikal, vor allem aber als nachteilig für die kleinen Staaten und die Sklavenstaaten (in denen ja nur verhältnismäßig wenige weiße Wähler lebten) verworfen. Die sehr spät – erst nach vier Monaten – getroffene Entscheidung für ein indirektes Wahlverfahren stellte also in erster Linie ein Zugeständnis an die kleinen Staaten und das föderative Prinzip dar. Im Wahlmännerkollegium, dessen Mitglieder zunächst vorwiegend von den Staatenparlamenten, nicht von den Bürgern selbst gewählt wurden, verfügte jeder Staat über die gleiche Anzahl an Stimmen wie im Kongress. Das Gewicht der kleinen Staaten wurde durch die Bestimmung erhöht, dass die Elektoren je zwei Stimmen hatten, von denen sie eine für einen Kandidaten abgeben mussten, der nicht aus ihrem eigenen Staat stammte. In dieselbe Richtung wirkte die Vorschrift, dass die Voten im jeweiligen Heimatstaat abzugeben waren und nicht in der nationalen Hauptstadt, wo sich korrupte Einflüsse stärker hätten bemerkbar machen können. Zum Präsidenten sollte gewählt werden, wer die absolute Mehrheit der Wahlmännerstimmen auf sich zog, das Amt des Vizepräsidenten sollte an denjenigen fallen, der die zweithöchste Stimmenzahl erreichte. Da sich schon früh ein Zweiparteiensystem herausbildete, wurde bereits 1804 eine Verfassungsänderung notwendig: Dem Präsidenten wollte man nicht zumuten, dass der Hauptkonkurrent von der gegnerischen Partei an seiner Seite als Vizepräsident amtierte. Von da an gab jeder Elektor seine Stimmen separat für den Präsidenten und für den Vizepräsidenten ab. Zu Letzterem sagt die Verfassung nur, dass er das Amt des Präsidenten übernimmt, falls dieser durch Tod, Amtsenthebung, Rücktritt oder sonstige Unfähigkeit, seine Pflichten zu erfüllen, ausfällt, und dass er den Vorsitz des Senats innehat, wo er im Falle von Stimmengleichheit den Ausschlag geben kann. Da Präsident und Vizepräsident indirekt – weder vom Volk noch vom Kongress – gewählt wurden, hatten die Verfechter einer starken Exekutive einen wichtigen Teilerfolg errungen.

Bei den noch ausstehenden Aufgaben des Konvents, den Präsidenten mit Kompetenzen auszustatten und sein Verhältnis zu den anderen Regierungsgewalten zu klären, blieben die Delegierten ausgesprochen vage. Sektion 1 von Artikel II stellte schlicht fest, dass die exekutive Gewalt von einem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ausgeübt wird, und Sektion 2 fügte hinzu, der Präsident müsse Sorge tragen, dass die Gesetze getreulich (faithfully) ausgeführt werden. Damit waren die Kompetenzen des Präsidenten wesentlich unschärfer definiert als die der Legislative. Diese Offenheit und Flexibilität erwiesen sich später in vieler Hinsicht als vorteilhaft, weil sie eine pragmatische Anpassung an veränderte Umstände ermöglichten. Andererseits bildete dies eine Quelle von Konflikten, weil die Formulierung ein breites Spektrum von Interpretationen der präsidentiellen Machtkompetenzen zuließ.

Kompetenzen und Handlungsspielräume

In der Summe ihrer Bestimmungen machte die Verfassung den Präsidenten zum Regierungschef, zum Staatsoberhaupt und zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Diese Machtfülle, die sogar den damaligen englischen Monarchen in den Schatten stellte, wurde allerdings dadurch eingegrenzt, dass der Präsident eine ganze Reihe von Befugnissen mit dem Kongress teilen muss und dass er selbst wie jeder andere Bürger unter der Verfassung und den Gesetzen der Vereinigten Staaten steht. Als Regierungschef trägt er die Verantwortung für die Erledigung sämtlicher exekutiver und administrativer Aufgaben, wobei er den Ministern, die an der Spitze der Departments stehen, eindeutig übergeordnet ist. Andererseits benötigt er zur Ernennung der Minister – wie auch der Richter und der anderen hohen Regierungsbeamten – die Zustimmung des Senats. Ursprünglich war wohl daran gedacht, dass der Senat als eine Art permanentes Beratergremium des Präsidenten fungieren sollte und die Minister lediglich ausführende Organe sein würden. Schon unter Washington beschränkten sich die Senatoren aber auf eine nachträgliche Billigung oder Ablehnung präsidentieller Entscheidungen, während sich das Kabinett zum kollektiven Beraterstab des Präsidenten entwickelte. Die Verfassung lässt hier viel Spielraum. Zu den wichtigen Funktionen des Regierungschefs gehört auch die Berichterstattung an den Kongress über die «Lage der Nation». In ihren Ursprüngen war diese der Thronrede britischer Monarchen nachgebildet. Alljährlich – außer im Jahr der jeweiligen Vereidigung – hält der Präsident im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus eine Ansprache, in der er eigene Gesetzesvorschläge präsentiert. Als Staatsoberhaupt ernennt der Präsident die Botschafter der Vereinigten Staaten und empfängt die diplomatischen Vertreter auswärtiger Mächte. Aus diesen nicht übermäßig bedeutsam anmutenden Bestimmungen leitete sich bald, in Verbindung mit der Befugnis, völkerrechtliche Verträge abzuschließen (treaty power), eine weitreichende Zuständigkeit für die Gestaltung der gesamten Außenpolitik ab. Hier ist der Präsident allerdings auf die Mitwirkung des Senats angewiesen, dessen Zweidrittelmehrheit er für die Ratifizierung von Verträgen benötigt. Die Fähigkeit, im Namen der amerikanischen Nation zu anderen Nationen zu sprechen, von der Washington erstmals mit seiner Neutralitätserklärung 1793 Gebrauch machte, hat aber ganz wesentlich zur Bedeutung und zum Prestige des Präsidentenamtes beigetragen. Eine weitere Bestimmung, die sich den Aufgaben eines Staatsoberhaupts zuordnen lässt, ist das Begnadigungsrecht (pardon power), das dem Präsidenten – wie in der monarchischen Tradition – uneingeschränkt zur Verfügung steht. Oft haben Präsidenten Häftlinge mit unverhältnismäßig hohen Gefängnisstrafen, Todesstrafekandidatinnen und -kandidaten, Spione und Soldaten begnadigt. Aber auch machtpolitische und persönliche Motive spielten eine Rolle. US-Präsident Ford begnadigte Richard Nixon, gegen den Willen der Öffentlichkeit, und noch bevor gegen diesen überhaupt Anklage erhoben worden war. Bill Clinton ließ eine alte Haftstrafe seines Bruders wegen Drogenmissbrauchs aus dem Strafregister löschen. George H. Bush ließ mehrere in die Iran-Contra-Affäre verwickelte Mitarbeiter seines Amtsvorgängers Reagan begnadigen, und George W. Bush bewahrte einen seiner ehemaligen Mitarbeiter (Scooter Libby), der einen Meineid geleistet hatte, vor einer Gefängnisstrafe. Das Recht auf Begnadigung erlaubt es dem Präsidenten im negativen Sinne, Übeltäter vor der Strafverfolgung zu schützen. Eine Sicherheit gegen Korruption gibt es nicht. In der Ära Nixon und in der Amtszeit von Donald Trump wurde die Frage, ob der Präsident sich selbst begnadigen könne, öffentlich diskutiert; denn in der Verfassung ist dies nicht geregelt, so dass gegebenenfalls der Oberste Gerichtshof mit dieser Frage zu betrauen wäre.

Die zivilen Befugnisse des Präsidenten ergänzte der Philadelphia-Konvent durch die militärischen Kompetenzen eines Oberbefehlshabers von Heer und Flotte sowie der Staatenmilizen. Präsidentiellen Alleingängen und militärischen Abenteuern glaubten die Delegierten vorbauen zu können, indem sie die Entscheidungen über Krieg und Frieden, die Aufstellung von Heer und Flotte und die Mobilisierung der Milizen dem Kongress überließen. Dem Buchstaben der Verfassung nach sollte das Parlament also den Krieg erklären und finanzieren, der Präsident ihn «lediglich» führen (dass mit George Washington ein General der erste Staats- und Regierungschef wurde, dürfte bei diesem Konzept eine Rolle gespielt haben). Offen blieb dabei allerdings die Frage der Zuständigkeit in militärischen Auseinandersetzungen, die sich unterhalb der Schwelle des erklärten Krieges abspielten. Die Präzedenzfälle begannen in den 1790er Jahren, als George Washington aus eigener Initiative Feldzüge gegen Stämme von Native Americans an der Siedlungsgrenze organisierte. Im Laufe der weiteren Geschichte erwiesen sich die nur grob definierten war powers des Präsidenten häufig als Kritikpunkt für die Machterweiterung der Exekutive. Hinzu kam, dass die Verfassungsväter in Anlehnung an den Philosophen John Locke, der dem Monarchen eine weite «Ermessens- und Restkompetenz» zugesprochen hatte, auch dem Präsidenten implizit die Ermächtigung gaben, im Falle eines nationalen Notstands außerhalb des geltenden Rechts zu handeln. Das galt ziemlich unbestritten für die Abwehr eines plötzlichen Angriffs von außen und für innere Unruhen, die den Bestand der Union gefährdeten. Thomas Jefferson berief sich etwa beim Erwerb von Louisiana auf «die Gesetze der Notwendigkeit und der Selbsterhaltung» sowie auf seine Pflicht, tätig zu werden, «wenn die Sicherheit der Nation oder einige ihrer höchsten Interessen» auf dem Spiel stehen. Erst im Nachhinein rechtfertigte er seine Amtshandlungen vor dem Kongress und der Bevölkerung. Die Existenz einer derart weitreichenden Prärogative des Präsidenten (prerogative power) lasen Juristen und Politiker vor allem aus der Eidesverpflichtung des Präsidenten heraus, sein Amt «getreulich auszuüben und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften zu erhalten, zu schützen und zu verteidigen» (Sektion 2, Artikel I). Gelegentlich wird auch auf die Werte der Unabhängigkeitserklärung («Leben, Freiheit und das Streben nach Glück») verwiesen, die Vorrang vor dem Buchstaben der Verfassung und der Gesetze hätten. Auch wenn diese Argumente nie völlig widerspruchslos hingenommen wurden, so zeigt die Geschichte doch, dass es eine konstitutionelle «Grauzone» gibt, in die hinein die Autorität der Präsidentschaft expandieren kann.

Der Verfassungskonvent legte nicht nur die Zuständigkeiten der Exekutive fest, sondern er regelte auch das Verhältnis des Präsidenten zur Legislative und Judikative. Dabei kam ein komplexes System der Gewaltenverschränkung und wechselseitigen Kontrolle zum Tragen, das weder den Erwartungen der radikalen noch denjenigen der traditionalistischen Republikaner entsprach. Erstere hätten sich eine «wirkliche» Volksvertretung gewünscht, Letztere eine möglichst strikte Gewaltenteilung. Das Prinzip der Gewaltenverschränkung wird schon beim Blick auf die Judikative deutlich: Der Konvent etablierte das Oberste Gericht (Supreme Court) zwar erstmals als eigenständigen dritten Regierungszweig, ermächtigte aber den Präsidenten, die Bundesrichter mit Zustimmung des Senats auf Lebenszeit zu ernennen. Kommt es zu einem Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den Präsidenten, dann führt der Oberste Richter den Vorsitz. An einem solchen Impeachment sind auch die beiden Kammern des Kongresses beteiligt: Das Repräsentantenhaus hat das alleinige Recht, die Anklage zu erheben, und der Senat kann den Präsidenten mit Zweidrittelmehrheit verurteilen. Das Verhältnis zwischen Präsident und Supreme Court erwies sich lange Zeit als unproblematisch. Seit den 1930er Jahren, als der Supreme Court das New Deal-Programm Präsident Franklin D. Roosevelts aus den Angeln zu heben versuchte, hat die Zahl der Konflikte allerdings zugenommen. Die Hauptkonfliktlinie verlief jedoch von Anfang an zwischen Exekutive und Legislative, was auf Grund der vielen konstitutionellen Verflechtungen und des Prinzips der checks and balances nicht verwundern kann. Vieles spricht dafür, dass die Verfassungsväter nicht die Präsidentschaft, sondern den Kongress als die zentrale Institution betrachteten und dass sie den Präsidenten vor allem stärkten, um die befürchtete «Tyrannei der Mehrheit» zu verhindern. Der Kongress allein besaß ja die power of the purse, das Steuer- und Haushaltsrecht, das Regieren auf nationaler Ebene überhaupt erst ermöglichte. Zur Zeit des Philadelphia-Konvents herrschte zudem noch die Überzeugung vor, die gesamte Gesetzgebung sei Sache des Kongresses, und der Präsident müsse die verabschiedeten Gesetze nur ausführen – was seiner Tätigkeit natürlich enge Grenzen gesetzt hätte. Vor diesem Hintergrund ist das Vetorecht des Präsidenten zu sehen, das an die einst beträchtlichen, im 18. Jahrhundert aber kaum noch ausgeübten legislativen Befugnisse des englischen Königs erinnert. Radikale Vorschläge, die ein absolutes Veto des Präsidenten gegenüber dem Kongress (Alexander Hamilton) oder gegen Gesetze von Einzelstaaten (James Madison) forderten, konnten sich schlussendlich in Philadelphia nicht durchsetzen. Übrig blieb ein «qualifiziertes» Veto, mit dem der Präsident Gesetze, Verordnungen und Resolutionen des Kongresses aufhalten konnte, sofern ihn Repräsentantenhaus und Senat nicht mit Zweidrittelmehrheit überstimmten. Man scheute sich sogar, das Verb veto mit seinem monarchischen Beiklang überhaupt zu nutzen und bevorzugte stattdessen den Ausdruck «missbilligen» (disapprove). Die Bestimmung, dass der Präsident die Gründe seiner Missbilligung schriftlich darzulegen hat, kennzeichnet die an das Veto geknüpften positiven Erwartungen: Es ging weniger um die Blockade von Gesetzesvorhaben an sich, sondern, wie Madison erklärte, um die Verhinderung von «überhastet formulierten, ungerechten und verfassungswidrigen» Gesetzen. Auf diese Weise war der Präsident also aktiv und in konstruktiver Weise am Gesetzgebungsprozess beteiligt. In der Praxis machten die Präsidenten sehr unterschiedlich von ihrem Vetorecht Gebrauch: Washington verwendete es sparsam, John Adams und Thomas Jefferson benützten es gar nicht (Letzterer aus demokratischem «Respekt vor der Weisheit der Legislative»), Andrew Jackson dagegen stützte sich in seinem Kampf gegen die Bank der Vereinigten Staaten sehr häufig darauf. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ist das Veto geradezu zu einem Barometer für das Verhältnis zwischen Kongress und Präsident geworden, wobei die negative Komponente der power to block immer stärker in den Vordergrund getreten ist. Kein Präsident hat häufiger als Franklin Delano Roosevelt ein Veto eingelegt, nämlich insgesamt 635 Mal; das häufige Eingreifen Roosevelts hatte zum einen damit zu tun, dass er länger an der Spitze der USA stand als alle anderen Präsidenten, vor allem aber versuchte er angesichts der Großen Depression und des Zweiten Weltkriegs grundlegende Reformen durchzuboxen. Barack Obama, dessen Amtsperiode in eine Zeit heftiger Opposition von Seiten der Republikaner fiel, legte sein Veto, wie sein Vorgänger im Amt, zwölf Mal ein, unter anderem um härtere Bestimmungen im Umweltbereich durchzusetzen und um das einseitige Ausgabenlimit für Militärausgaben zu verhindern. Dass Grover Cleveland, der im ausgehenden 19. Jahrhundert zwei Mal zum Präsidenten gewählt wurde, 584 Mal ein Veto einlegte, während die Präsidenten seit John F. Kennedy niemals mehr als 50 Mal Einspruch gegen Kongressgesetze erhoben, spiegelt eine generelle Entwicklung. In neuerer Zeit hat der Präsident andere Wege gefunden, die Gesetzgebung zu beeinflussen: Heute liegt die Gesetzesinitiative weitgehend bei der Exekutive, und der Kongress reagiert auf die Vorschläge des Präsidenten – offensichtlich eine Umkehrung der vom Verfassungskonvent installierten Rollenverteilung.

Kontroversen – Federalists gegen Antifederalists

Als der Verfassungsentwurf im September 1787 in Philadelphia ratifiziert und einer noch recht skeptischen Bevölkerung nahegebracht werden sollte, zeichneten sich rasch Spannungen zwischen den Befürwortern des Entwurfs, den Federalists, und deren Gegnern, den Antifederalists ab, so dass sich die Debatte bis in den Spätsommer 1788 hinzog. Den Verfassungsgegnern waren vor allem die Beseitigung der einzelstaatlichen Souveränität und die Stärkung der Bundesregierung ein Dorn im Auge. Sie befürchteten, die USA könnten sich in Richtung eines zentralisierten Einheitsstaates, eines American Empire, bewegen, das von einer ehrgeizigen und machthungrigen nationalen Elite beherrscht werden würde. Die Präsidentschaft nahmen sie als Instrument dieser Elite wahr, deren letztes Ziel die Einführung der Monarchie nach englischem Vorbild sei. Im Einzelnen erhoben die Antifederalists Einspruch gegen die Möglichkeit der unbegrenzten Wiederwahl, gegen die enge Verknüpfung der Befugnisse von Präsident und Senat, gegen die Ernennung der Bundesrichter durch den Präsidenten und schließlich auch gegen die im Philadelphia-Plan vorgesehene neue Hauptstadt, wo ihren Prophezeiungen zufolge der Präsident vom Volk isoliert «Hof halten», das Parlament korrumpieren und Steuergelder verschwenden würde. Vielen Diskussionsbeiträgen war aber zu entnehmen, dass die Aussicht auf George Washington als ersten Präsidenten zumindest die gemäßigten Kritiker versöhnlich stimmte. Manch einer gab offen zu, er sei unbesorgt, solange Washington noch lebe, fürchte sich aber vor einer Zukunft ohne den populären General, der niemals seine Macht missbrauchen werde.

Die Federalists, allen voran Alexander Hamilton, James Madison und John Jay, verteidigten in den Publius-Briefen (die noch 1788 unter dem Titel The Federalist in Buchform veröffentlicht wurden) eloquent die Verfassung einschließlich der neuen Institution der Präsidentschaft. Sie gaben zu, dass der Präsident über ähnliche Machtbefugnisse wie der englische König verfüge, konzedierten, dass er, wenn auch indirekt, so doch auf demokratische Weise vom Volk gewählt werde und sich alle vier Jahre wieder zur Wahl stellen müsse. Da das Amt nicht erblich sei, bleibe einem von Natur aus ungeeigneten Mann der Aufstieg zur Staatsspitze verwehrt, und ein Präsident, der sich im Amt als unfähig erweise, könne auf reguläre Weise ausgewechselt oder notfalls durch ein Impeachment-Verfahren abgesetzt werden. Die vorgeschlagene Verfassung verwirkliche das Ideal eines ganz auf demokratisch-republikanischer Grundlage aufgebauten Regierungssystems. Die Verschränkung der Gewalten ziele keineswegs darauf ab, den Präsidenten und den Kongress am kraftvollen Regieren zu hindern. Nach Madisons Vorstellung musste geradezu Ehrgeiz gegen Ehrgeiz gesetzt werden («ambition must be made to counteract ambition»), um die nötige Dynamik zu erzeugen. Die durch den Wettbewerb der Regierungszweige erzeugte Macht stand aber seiner Meinung nach vollkommen im Dienste des Gemeinwohls und des nationalen Interesses; sie würde auch stets unter der Kontrolle des souveränen Volkes und in den Grenzen der Verfassung bleiben. Inwieweit diese optimistische Vision die einfachen Bürger beeinflusste oder gar überzeugte, lässt sich nur schwer sagen. Die Annahme der Verfassung durch die erforderliche Zahl von Staaten wurde letztlich wohl weniger durch die Propagierung ihrer Vorzüge erreicht als durch das Versprechen der Federalists, dem Text die Grundrechtserklärung (Bill of Rights) zum Schutz des Individuums und der Einzelstaaten vor bundesstaatlicher Willkür anzufügen. Im Sommer 1788 wurde der von einer überwältigenden Mehrheit geschätzte erste Präsident der Vereinigten Staaten, George Washington, im Rahmen von Feierlichkeiten bereits symbolisch mit der Präsidentenwürde ausgestattet. Auf diese Weise deutete sich noch vor dem offiziellen Inkrafttreten der Verfassung im Herbst und der Wahl Washingtons im Winter 1788/89 an, welche Bedeutung dem Mann an der Spitze der neuen Regierung zukommen würde. Ob das ganze «System» des republikanisch-föderativen Bundesstaates aber so effektiv funktionieren würde, wie es die Federalists versprochen hatten, stand in den Sternen. Aus der historischen Perspektive erkennt man indessen sehr klar, dass die «Erfindung» der Präsidentschaft im Rahmen eines bundesstaatlichen Modells ein «großer Wurf» war. Sie entsprang nicht dem Gehirn eines Einzelnen, sondern ergab sich aus dem Zusammenspiel von intellektueller Erkenntnisfähigkeit und politischem Realitätssinn.

Kontinuität und Wandel in der historischen Entwicklung der Präsidentschaft

Die amerikanische Verfassung schlug erstaunlich rasch Wurzeln im öffentlichen Bewusstsein, auch wenn über ihren «wahren Geist» und die Tragweite einzelner Bestimmungen bald heftig gestritten wurde. Die äußere Erscheinungsform und die inhaltliche Gestaltung des Präsidentenamtes unterlagen innerhalb der letzten zwei Jahrhunderte einem permanenten Wandel, da die Verfassungsordnung den sich ändernden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen Rechnung tragen musste. Durch viele Präzedenzfälle und Urteile des Supreme Court wuchs allmählich um die geschriebene Verfassung – die nur sehr selten modifiziert wurde – eine ungeschriebene Verfassung herum; auf diese Weise entwickelte sich eine Art konstitutionelles Gewohnheitsrecht, das neue Maßstäbe setzte und Handlungsspielräume des Präsidenten zuweilen einengte, viel häufiger aber erweiterte. Jede Präsidentschaft stand unter eigenen Gesetzen, die sich aus spezifischen Umständen und Ereignissen, dem allgemeinen Meinungsklima (public opinion) sowie dem Amtsverständnis und der Persönlichkeit des jeweiligen Amtsinhabers ergaben. Von kurzen Unterbrechungen abgesehen, befanden sich die Präsidenten aber stets im Zentrum des Geschehens und im Blickpunkt der Öffentlichkeit, zunächst nur der amerikanischen, später dann der gesamten Welt.

Präsidenten über den Parteien

Die erste Phase, die bis ans Ende der 1820er Jahre reicht, ist von dem Historiker Ralph Ketcham als die Zeit der überparteilichen Präsidenten (presidents above party) charakterisiert worden. In dieser Zeit wirkte eine machtvolle ideologische Strömung nach, die in der Tradition des englischen politischen Denkens etwa Lord Bolingbrokes stand. In seiner Schrift Idea of a Patriot King von 1738 hatte Bolingbroke das Bild eines «patriotischen Königs» entworfen, der – jenseits aller politischen und wirtschaftlichen Interessen – nur dem Wohl des Volkes, vor allem aber den tugendhaften Landbesitzern diente. In Amerika war diese rückwärtsgewandte Utopie während der Revolution durch den radikalen Republikanismus nach Art Thomas Paines überlagert worden. Für die Südstaatenelite übte sie aber wieder starke Anziehungskraft aus: Plantagenbesitzer und Sklavenhalter stellten bis 1825 vier der fünf Präsidenten. Keiner von ihnen konnte sich – vor dem Hintergrund der Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege – dem Parteienstreit zwischen Federalists und Republicans ganz entziehen. Dennoch versuchten selbst republikanische «Parteiführer» wie Jefferson und Madison, das Präsidentenamt auf möglichst unpolitische Weise auszuüben und die «gestörte» gesellschaftliche Harmonie wiederherzustellen. Damit machten sie Parteien letztlich überflüssig.

Die Gemeinsamkeiten der «unparteiischen» Präsidenten von George Washington bis John Quincy Adams dürfen allerdings nicht überbetont werden. Tatsächlich bildeten sich in diesen ersten Jahrzehnten durch das persönliche Beispiel der Amtsinhaber zwei unterschiedliche Modelle der Präsidentschaft heraus, die auch später weiterwirkten. Das eine Modell – verkörpert von Washington und später von John Quincy Adams – war auf exekutive Machterweiterung angelegt; betont national, sozial konservativ bis elitär, vom ökonomischen Verständnis her dagegen progressiv und insgesamt aktivistisch orientiert. Im Hintergrund spielte sicherlich Alexander Hamiltons politische Philosophie eine wichtige Rolle, die ganz auf die Präsidentschaft als den vitalen Kern des amerikanischen Regierungssystems hin ausgerichtet war und Grundsätze einer rationalen, effizienten Verwaltung mit der Vision nationaler Größe verband. Dem stellten Jefferson und Madison ein Modell entgegen, das die Begrenzung und Ausbalancierung der exekutiven Machtfülle betonte, die Eigenverantwortlichkeit der Einzelstaaten förderte, den agrarisch-egalitären Charakter der amerikanischen Gesellschaft zu wahren suchte und dem Präsidenten selbst Schlichtheit im äußeren Erscheinungsbild und Zurückhaltung im politischen Tagesgeschäft auferlegte. Für Jefferson etwa war das Weiße Haus ein «Haus des Volkes». Mit einem Steinwall war es nur umgeben, damit die Tiere nicht entweichen konnten, und Besucher empfing er nicht in einer aufwändigen Robe, sondern in dezidiert einfacher Bekleidung. Dem moderaten Amtsverständnis entsprach nun auch die freiwillige zeitliche Begrenzung auf zwei Amtsperioden, die nicht auf Washington zurückgeht, sondern erst von Jefferson und Madison eingeführt wurde.

Die «Demokratisierung» der Präsidentschaft

In der Ära der Jacksonian Democracy, die über die Regierungszeit Andrew Jacksons (1829–37) hinaus bis in die Vorgeschichte des Bürgerkriegs reicht, wandelte sich der Charakter der Präsidentschaft grundlegend. Sie verband sich mit einer aggressiven, selbstbewussten Parteilichkeit, und der Präsident wurde zum anerkannten Führer der Mehrheitspartei. Anders als die ersten Präsidenten, die sich im Sinne des klassischen Tugendbegriffs hatten bitten lassen, das Amt zu übernehmen, betrieben die Kandidaten nun intensive Wahlkämpfe, um das Weiße Haus für sich und ihre Anhänger zu «erobern». Sie wurden auch nicht mehr von einem Caucus des Kongresses hinter verschlossenen Türen auserkoren, sondern auf nationalen Parteikonventen nominiert. Die Wahl der Presidential Electors wiederum ging nach und nach in allen Staaten von den Parlamenten auf das Volk über. Darin spiegelte sich der Trend zur Ausweitung des Wahlrechts und zur stärkeren demokratischen Beteiligung der Bürger wider, der seit Anfang des 19. Jahrhunderts die politische Kultur umformte. Das neue Bild der Präsidentschaft war Teil des generellen Bewusstseins- und Mentalitätswandels, der bis 1830 bewirkt hatte, dass ökonomischer und politischer Wettbewerb und das lärmende Streben nach «Popularität» nicht mehr negativ, sondern weitgehend positiv bewertet wurden. Indem die Präsidenten diese Philosophie nun offensiv vertraten, trugen sie selbst zur Kommerzialisierung und Individualisierung der Gesellschaft bei – ein Gedanke, der Washington, John Adams, Jefferson und Madison, die dem Idealismus der Aufklärung verpflichtet gewesen waren, Angst eingeflößt hätte. Das «Beutesystem» (spoils system) der Postenvergabe an Gefolgsleute und Wahlhelfer wurde fester Bestandteil des politischen Lebens, und der Stil der Präsidentschaft nahm nun demokratische, zuweilen derb-populistische Züge an. Jackson umgab sich erstmals mit einem Zirkel informeller Berater, dem sogenannten «Küchenkabinett» (kitchen cabinet), in dem Parteistrategen und Presseleute eine wichtige Rolle spielten und das die Bedeutung des eigentlichen Kabinetts verminderte.

Von einem «Durchbruch zur Moderne» zu sprechen, scheint aber doch übertrieben, denn bei den Präsidenten der Jacksonian Democracy hielten sich Tradition und Neuerungen in etwa die Waage. Jackson selbst knüpfte an das Erbe Jeffersons an, nicht nur was die Hochschätzung des Landlebens und die Abneigung gegen die städtische Kultur betraf, sondern auch durch seine im Wesentlichen «negative» Interpretation der Aufgaben, welche die Exekutive zu erfüllen hatte. Ausgestattet mit den Eigenschaften eines charismatischen Führers, sah er sich als direkten Repräsentanten des Volkes und als Wahrer der nationalen Einheit. Unter executive leadership verstand er in erster Linie den Kampf gegen «feindliche Interessen», wie die Bankiers in Philadelphia und New York, neuenglische Geschäftsleute oder die gegnerische Partei der Whigs. Deren Machenschaften galt es aufzudecken und zu vereiteln, damit die Bürger «frei» sein konnten, was jetzt so viel bedeutete wie: zu tun oder zu lassen, was sie für richtig hielten. Historikerinnen, Historiker und Wirtschaftsfachleute sind sich bis heute uneins darüber, ob diese «Nicht-Politik» die Entstehung einer nationalen Marktwirtschaft förderte oder eher verzögerte. Es verwundert jedenfalls nicht, dass der Franzose Alexis de Tocqueville, der die Vereinigten Staaten Anfang der 1830er Jahre bereiste, zu der Feststellung gelangte, der amerikanische Präsident übe «zweifellos nur einen schwachen und indirekten Einfluss» auf die Gesellschaft aus, und die Staatsgeschäfte würden mehr von der Legislative als von der Exekutive gelenkt.

Die Präsidentschaft in der Krise der Union

Nach dem Krieg gegen Mexiko (1846–48), der das Territorium der USA erneut gewaltig vergrößerte, nahm die nationale Integrationskraft, die für die ersten Präsidenten charakteristisch war, immer mehr ab. Insbesondere unter dem Druck des regionalen Gegensatzes und der Sklavereiproblematik standen sich Süd- und Nordstaaten einander gegenüber. Die Präsidenten der 1850er Jahre bemühten sich in dieser Situation nicht mehr um Ausgleich, sondern unterstützten mehr oder weniger deutlich die Forderung der Südstaaten, deren Anliegen es war, die Gebiete im Westen für die Sklaverei zu öffnen. Die Krise der Union war also auch eine Krise der Präsidentschaft, die ihren verfassungsmäßigen Auftrag zur Wahrung der nationalen Einheit und des Gesamtwohls in einem Klima steigender öffentlicher Erregung nicht mehr zu erfüllen vermochte.

Die Entstehung der Republikanischen Partei und die Wahl ihres Kandidaten Abraham Lincoln zum Präsidenten im November 1860 trieben den Nord-Süd-Konflikt auf den Höhepunkt, schufen aber auch die Voraussetzungen dafür, dass der Untergang der Union verhindert und die Sklaverei beseitigt werden konnten. Angesichts von Südstaaten-Sezession und Bürgerkrieg nutzte Lincoln nämlich wie kein Präsident vor ihm das Machtpotential seines Amtes aus, während die republikanische Mehrheit im Kongress das traditionelle Misstrauen gegen die exekutive Regierungsgewalt überwand und dem Präsidenten weitgehend freie Hand ließ. Mit geradezu religiöser Inbrunst nahm Lincoln die Rolle des Retters der Nation, ja der Demokratie schlechthin auf sich. Er beanspruchte Notstandsvollmachten, die er in seinem Amtseid und anderen allgemeinen Formulierungen der Verfassung fand oder aus seiner Stellung als Oberbefehlshaber herleitete. Vom Justizminister ließ er sich bestätigen, dass der Präsident der «Wächter der Verfassung» sei, ihr «Bewahrer, Beschützer und Verteidiger». Das erlaubte ihm sogar, Grundrechtsbestimmungen vorübergehend außer Kraft zu setzen und Widerstand gegen die Kriegsanstrengungen zu unterdrücken. Trotzdem war Lincoln zu keiner Zeit ein Diktator oder gar Despot. Kritik an den Maßnahmen der Regierung war in den Nordstaaten nicht nur möglich, sondern wurde auch freimütig geäußert. Lincoln gestand dem Kongress und den Gerichten das letzte Urteil über alle von ihm unternommenen Schritte zu. Ebenso entschieden hielt er – ungeachtet seiner Emancipation Proclamation von 1863 – daran fest, dass die endgültige Abschaffung der Sklaverei nur durch eine reguläre Verfassungsänderung, nicht durch eine Verordnung des Präsidenten vollzogen werden konnte.

Mit Lincoln zeichnete sich ein Trend ab, der sich im 20. und 21. Jahrhundert fortsetzen sollte. Wenn ein Präsident Krieg führte, förderte dies die Ausweitung der exekutiven Macht. Die Unbeirrbarkeit und Konsequenz, mit der Lincoln seine Ziele verfolgte, setzte neue Maßstäbe, zog aber auch problematische Folgen nach sich, wenn zukünftige Präsidenten unter Berufung auf Lincoln «exklusive präsidentielle Befugnisse» einforderten. In gewissem Sinne traf das schon auf Lincolns Vizepräsidenten und Nachfolger Andrew Johnson zu, der sich gegen die Mehrheit des Kongresses durchzusetzen versuchte. Nach diesem offenen Machtkampf zwischen Exekutive und Legislative, der in einem Impeachment-Verfahren gegen Johnson gipfelte, trat für eine ganze Weile wieder so etwas wie «Normalität» im politischen Leben der Vereinigten Staaten ein.

Kongress, Parteien und Präsidenten im Gilded Age

In der Phase forcierter Industrialisierung nach dem Bürgerkrieg, die Mark Twain das «vergoldete Zeitalter» (Gilded Age) nannte, weil der äußere Glanz viel soziales Elend überdeckte, wirkten mehrere Faktoren zusammen, um den Einfluss der Präsidenten zu vermindern. In ökonomischer Hinsicht setzte sich in den USA wie in keinem anderen Land der Welt das Dogma des Laissez-faire durch, dem zufolge sich die Regierung so weit wie möglich aus dem Wirtschaftsleben heraushalten und dem «freien Spiel der Kräfte» Raum geben sollte. Die Gerichte stützten diese Auffassung, indem sie sowohl die Bundesregierung als auch die Staatenregierungen vordringlich auf den Schutz des Privateigentums verpflichteten. Der Handlungsspielraum der Bundesregierung schrumpfte weiter dadurch, dass nach dem Ende der Rekonstruktion 1877 der gesamte Komplex der Rassenbeziehungen im Interesse der nationalen Versöhnung ausgeklammert und in die Zuständigkeit der Einzelstaaten verwiesen wurde. Damit begann die strikte Rassentrennung und politisch-soziale Diskriminierung der Afroamerikaner im Süden, die teilweise bis in die 1960er Jahre bestehen blieb. Militärisch waren für die Präsidenten – bei der Niederwerfung des letzten Widerstands der Ureinwohner im Westen, beim Streit mit den Mormonen in Utah und beim Einsatz von Truppen gegen streikende Arbeiter – kaum Lorbeeren zu ernten. In der Politik schließlich gaben die großen Parteien, Demokraten und Republikaner, noch stärker den Ton an als zu Zeiten von Andrew Jackson. Die eigentliche Macht wurde von den «Parteimaschinen» und deren «Bossen» (oft in enger Verbindung mit wirtschaftlichen und ethnischen Interessengruppen) in den Einzelstaaten und den großen Städten ausgeübt, die das Amt des Präsidenten als Teil der politischen Manövriermasse und Schlüssel zur Posten- und Pfründenvergabe ansahen. Diese «objektiven» Gründe trugen stärker zum Verfall des Ansehens der Präsidentschaft bei als persönliche Unzulänglichkeiten, die man einigen der Präsidenten, insbesondere dem Bürgerkriegsgeneral Ulysses S. Grant, zweifellos auch bescheinigen muss. Das Endresultat war eine wenig aktive Bundesregierung, in der sich das Entscheidungszentrum vom Präsidenten im Weißen Haus zum Kongress auf dem Capitol Hill hin verlagerte. Die Zeitgenossen sprachen deshalb von einem Congressional Government, und der Universitätsprofessor Woodrow Wilson machte sich 1885 bereits Gedanken, ob man diese Form der Regierung nicht in Richtung eines parlamentarischen Systems nach englischem Muster weiterentwickeln sollte. Als Wilson zweieinhalb Jahrzehnte später selbst das Präsidentenamt anstrebte, hatte er diese Auffassung allerdings längst wieder revidiert.

Die Präsidenten des Progressivismus

Die Wahlen von 1896, aus denen William McKinley und die Republikanische Partei als Sieger hervorgingen, leiteten eine Wende ein, die im Innern wie nach außen zu einer (Wieder-)Aufwertung der Präsidentschaft führte. Innenpolitisch setzte sich unter dem Einfluss des auf soziale Reformen zielenden Progressive Movement die Einsicht durch, dass die Exekutive eingreifen sollte, um die negativen Begleiterscheinungen der Industrialisierung und Verstädterung wirkungsvoll zu bekämpfen. Der wirtschaftliche Aufschwung und der rasche Zuwachs an wissenschaftlichen Erkenntnissen schienen genügend Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die Lebensbedingungen aller Amerikaner zu verbessern. Dazu waren allerdings rationale Planung und effektive Verwaltung auf nationaler Ebene notwendig, was nur vom Kongress und vom Präsidenten ins Werk gesetzt werden konnte. Erst angesichts dieser veränderten Aufgabenstellung begann die bundesstaatliche Bürokratie wirklich zu wachsen, auch wenn die Zahl und Personalausstattung der öffentlichen Behörden insgesamt – gemessen an europäischen Verhältnissen – immer noch bescheiden blieb. Die Präsidenten selbst legten sich mit Genehmigung des Kongresses einen größeren Mitarbeiterstab zu, der ihnen die Führung der Amtsgeschäfte erleichtern sollte. Hatte Ulysses Grant noch mit einem Privatsekretär, einem Stenografen und vier Schreibern auskommen müssen, so verfügte McKinley schon über einen Stab von dreizehn Personen, unter ihnen mehrere professionelle Verwaltungsleute. Inzwischen hatten auch neue Techniken und Kommunikationsmedien wie Schreibmaschine, Telegraf und Telefon Einzug ins Weiße Haus gehalten, die einerseits die Arbeitslast erhöhten, andererseits aber auch die Einwirkungsmöglichkeiten und Lenkungskapazitäten der Exekutive verbesserten.

Außenpolitisch markierte der Krieg gegen Spanien 1898 den Eintritt der USA in die Weltpolitik – ein folgenreicher Schritt über die Schwelle ihres kontinentalen Besitzstandes hinaus. In dem «splendid little war» (so Außenminister John Hay) um Kuba und die Philippinen bestand die moderne amerikanische Schlachtflotte, die seit 1890 aufgebaut worden war, ihre erste Bewährungsprobe. Sie stellte von nun an ein Machtinstrument ersten Ranges dar, das McKinleys Nachfolger Theodore Roosevelt besonders virtuos zu handhaben wusste. Die Außenpolitik betrachtete Roosevelt ohnehin als seine ureigene Domäne: Im Einklang mit der öffentlichen Meinung, aber ohne übermäßige Rücksicht auf den Kongress, weitete er die Bedeutung der Monroe-Doktrin aus und setzte den Bau des strategisch wichtigen Panamakanals durch; geschickt vermittelte er im Krieg zwischen Japan und Russland, wofür er sogar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Einige Historiker und Politologen erkennen hier den Beginn der sogenannten «doppelten» oder «gespaltenen» Präsidentschaft: Damit ist eine Amtsführung gemeint, die ganz bewusst der Tatsache Rechnung trägt, dass die Verfassung dem Präsidenten in der Außenpolitik wesentlich mehr Initiative und Bewegungsfreiheit erlaubt als in der Innenpolitik.

Roosevelt war aber auch im Innern keineswegs passiv, sondern drängte den Kongress, zentrale Forderungen der progressiven Reformer zu verwirklichen: verbesserte Arbeitsbedingungen in der Industrie, Hygienestandards für Lebensmittel und vieles mehr. Indem er das Weiße Haus als eine Bühne oder Predigerkanzel benutzte, zeigte Roosevelt seinen Landsleuten und der Welt ganz neue Perspektiven der Präsidentschaft auf: Nicht von ungefähr hat man ihn als den ersten «modernen» amerikanischen Präsidenten bezeichnet, wobei der Begriff der Modernität natürlich problematisch ist. Auf symbolhafte Weise ließen die Roosevelts einen frischen Wind durch das Weiße Haus wehen, als er das Gebäude für die achtköpfige Familie von Grund auf ummodelte und dabei den Dekor des 19. Jahrhunderts aus den Gemächern verbannte. Im Anschluss an eine Europareise, die Theodore Roosevelt zwei Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 1910 unternahm, charakterisierte er die amerikanische Präsidentschaft mit Worten, die den Stolz auf die Fortschrittlichkeit und Dynamik der USA gut erkennen lassen: «Mir gefällt an der amerikanischen Regierungsform, dass ein privater Bürger vom Volk in eine Position gewählt werden kann, die so bedeutend ist wie die des mächtigsten Monarchen, dass er auf Zeit mehr Macht ausüben darf als Zar, Kaiser und Papst, und dass er dann nach Ablauf der Amtsperiode mit voller Selbstachtung als Privatmann in den Kreis seiner Mitbürger zurückkehrt, ohne etwas anderes zu beanspruchen als das, was ihm auf Grund seiner Verdienste zusteht.»

Als der Nachfolger William H. Taft seinen hohen Erwartungen nicht entsprach, strebte «Teddy» Roosevelt 1912 noch einmal ins Weiße Haus zurück. Sein Wahlkampf als Kandidat der von ihm selbst gegründeten Progressive Party ist symptomatisch für die größere Eigenständigkeit, die führende Politiker inzwischen von den Parteiorganisationen erlangt hatten. Roosevelt und Taft unterlagen jedoch dem Demokraten Woodrow Wilson, der die progressive Ära auf ihren Höhepunkt führte und zum Abschluss brachte. Wilsons innenpolitische Reformanstrengungen wurden schon bald von dem großen europäischen Krieg überschattet, der sich durch den Eintritt der USA im April 1917 zum Ersten Weltkrieg ausweitete. In Wilsons Reden, mit denen er seine Landsleute, wie allenfalls noch Lincoln vor ihm, zu fesseln wusste, verbanden sich demokratische Überzeugung und religiöses Pathos zur Idee von der globalen zivilisationsbewahrenden Mission der Vereinigten Staaten. Der Krieg wurde wieder zur «Stunde der Exekutive»: Das Weiße Haus und die zivile und militärische Bürokratie organisierten den amerikanischen Beitrag zur Kriegskoalition; Wilsons «inoffizieller Berater» Colonel Edward House führte diplomatische Verhandlungen in Europa; Wilson selbst nahm mit der Völkerbundidee die ideologische Herausforderung durch den russischen Bolschewismus an; 1919 reiste er als erster amtierender US-Präsident nach Europa, um sein Land auf der Pariser Friedenskonferenz zu vertreten. Für ihn persönlich war es ein Triumphzug, und zugleich hatte das Prestige des Präsidentenamtes einen neuen Gipfel erklommen. Allerdings lagen Triumph und Tragik dicht beieinander: Nachdem die Vollendung des innenpolitischen Reformprogramms schon den finanziellen Bedürfnissen des Krieges zum Opfer gefallen war, weigerte sich der Senat 1920, den Versailler Vertrag einschließlich der Völkerbundsatzung zu ratifizieren. Durch einen Schlaganfall teilweise gelähmt, verbrachte Wilson die letzten Monate seiner zweiten Amtsperiode hilflos und ohne politischen Einfluss im Weißen Haus. Seine zweite Frau, Edith Bolling Wilson, führte in dieser Zeit die Amtsgeschäfte, entschied, wer zum Präsidenten vorgelassen wurde, und war damit, in der Meinung einiger Historiker, wenn auch informell, die erste Präsidentin der USA.

Durchbruch zur modernen Präsidentschaft

Die Regierungszeit der drei Republikaner Harding (1921–23), Coolidge (1923–29) und Hoover (1929–33) bedeutete erneut einen Pendelschlag «zurück zur Normalität» (back to normalcy), wie schon der Wahlslogan der Partei 1920 gelautet hatte. Die Präsidenten traten jedoch nicht mehr so weit in den Hintergrund, wie das im Gilded Age der Fall gewesen war: Dafür besaßen die USA mit ihren weit über 100 Millionen Einwohnern als größter Binnenmarkt, stärkste Wirtschaftsmacht und reichstes Gläubigerland der Erde nun doch zu viel Einfluss und Verantwortung; dafür waren auch die in der Progressive Era geweckten Erwartungen an die wirtschafts- und sozialpolitische Gestaltungskraft der Bundesregierung zu groß geworden. Die wachsenden Aufgaben der Exekutive spiegelten sich in der Differenzierung und Spezialisierung des präsidentiellen Stabes wider, der auf über 30 Positionen anstieg. Ab 1929 gab es im Weißen Haus auf oberster Ebene drei Secretaries to the President, unter ihnen erstmals einen Pressesekretär, was erkennen lässt, welche Bedeutung man den Public Relations schon in dieser Zeit beimaß, als Radio und Film zu Massenmedien zu werden begannen. Die neuere Forschung hat gezeigt, dass Herbert Hoover nicht der «schwache» Präsident war, als den man ihn lange Zeit karikiert hat, sondern dass er dem Amt durchaus innovative Impulse zu geben verstand. Durchdrungen von einer strikt liberalistischen Ideologie, baute er jedoch vor allem auf die Eigeninitiative des privaten Sektors und die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft. In der Großen Depression, die wenige Monate nach seiner Inauguration einsetzte, konnte er auf diese Weise weder der weltpolitischen Verantwortung der USA noch den Ansprüchen der eigenen Bevölkerung gerecht werden.

Die Präsidentschaft Franklin Delano Roosevelts (1933–45) ist am besten als eine langgedehnte Notstands- und Ausnahmeregierung zu verstehen, zuerst innenpolitisch in der Form des New Deal zur Überwindung der Wirtschaftskrise, dann außenpolitisch im Kampf gegen die totalitäre Bedrohung in Europa und Asien. Dabei geriet zwar das amerikanische Regierungs- und Verfassungssystem zu keiner Zeit ernsthaft in Gefahr, aber es erlebte doch die einschneidendsten und dauerhaftesten Veränderungen seit seiner Entstehung am Ende des 18. Jahrhunderts. Schon in seinen Wahlkampfreden und bei der Inauguration machte Roosevelt deutlich, dass er die Verfassung als ein anpassungsfähiges Instrument betrachtete, das so gehandhabt werden musste, wie es die nationalen Bedürfnisse und das Gemeinwohl erforderten. Am besten kam das in seinem Versprechen zum Ausdruck, er werde auf die Wirtschaftskrise wie auf einen die Existenz der Nation bedrohenden Krieg reagieren. Die «nationale Regeneration» gelang, weil Roosevelt erkannt hatte, dass die Ursachen der Malaise ebenso psychologischer wie ökonomischer Natur waren. Daraus folgerte er, dass schwungvolle, optimistische und experimentierfreudige presidential leadership gefordert war («Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst», erklärte er beim Amtsantritt); dass die Bundesregierung aktiv ins Wirtschaftsgeschehen eingriff und soziale Mindestanforderungen durchsetzte; und dass der Präsident auf Reisen und über das Radio das Gespräch mit dem Volk, mit dem «forgotten man», suchen musste. Anfangs leistete ihm der Supreme Court unter Verweis auf die Grenzen der exekutiven Befugnisse und die föderative Struktur des Staates noch hinhaltenden Widerstand. Der überwältigende Wahlsieg im November 1936 offenbarte aber, dass Roosevelt die Bevölkerung von der Notwendigkeit des New Deal und damit von der Berechtigung einer bis dahin kaum vorstellbaren Interventions- und Regulierungskompetenz des Staates im wirtschaftlichen und sozialen Bereich überzeugt hatte. Seine Kombination von Tatkraft, sozialem Bewusstsein und populärem Stil brachte die psychologische Wende zum Besseren, obwohl die wirtschaftliche Erholung langsamer voranging als in Europa. Genauso gelang es Roosevelt ab 1938, nun im Widerstreit mit einem isolationistisch gesinnten Kongress, die Mehrheit des Volkes auf Kriegskurs gegen die faschistischen Diktaturen und das japanische Militärregime zu bringen. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 war das ganze amerikanische Regierungssystem, bald sogar die gesamte weltumspannende Kriegskoalition, auf Roosevelt als die überragende Führerpersönlichkeit im Weißen Haus zugeschnitten.

Franklin Roosevelts Präsidentschaft ist in vieler Hinsicht ungewöhnlich. Die lange Amtszeit – als einziger Präsident wurde Roosevelt dreimal wiedergewählt – hatte sechs Jahre nach seinem Tod eine Verfassungsänderung zur Folge, das 22. Amendment, das die Präsidentschaft nun formell auf maximal zwei Amtsperioden begrenzte. (Seither ist nur noch eine die Präsidentschaft betreffende Ergänzung hinzugekommen, das 25. Amendment von 1967, das den geordneten Übergang der Regierungsgewalt von einem Präsidenten, der sein Amt nicht mehr ausüben kann, auf den Vizepräsidenten vorschreibt.)

Als besonders zukunftsträchtig erwies sich die enorme Expansion der bundesstaatlichen Bürokratie, die sich zunächst im Rahmen des New Deal und dann, noch stärker als 1917/18, unter dem Druck eines Weltkrieges vollzog. Der Ausbau der bestehenden Ministerien und Behörden und die Schaffung von weit über 100 neuen executive agencies, die zumeist dem Präsidenten direkt unterstellt wurden, bedeutete nicht nur eine quantitative, sondern eine qualitative Veränderung des Regierungssystems. Innerhalb der mächtiger gewordenen Bundesregierung gewann die Exekutive an Gewicht, was einerseits auf die charismatische Persönlichkeit und die Führungsqualitäten Roosevelts zurückzuführen war, andererseits aber auch auf organisatorische Neuerungen. Höchste Bedeutung hatte in diesem Zusammenhang die Einrichtung des Executive Office of the President (EOP), das der Kongress 1939 (er begann mit den heute berühmten Sätzen: «Der Präsident benötigt Hilfe. Seine unmittelbare Stabsunterstützung ist völlig unzureichend.») einrichten ließ. Der engste Mitarbeiterkreis des Präsidenten, zusammengefasst im White House Office, wurde dabei u.a. durch sechs neue Verwaltungsassistenten vergrößert, die helfen sollten, den gesamten exekutiven Regierungsapparat zu koordinieren sowie Verbindung zum Kongress und zur Öffentlichkeit zu halten. Weitere wichtige Behörden im EOP waren das vom Finanzministerium übernommene Bureau of the Budget, das den Präsidenten bei der Aufstellung und Durchsetzung des Haushalts unterstützte (1945 verfügte es bei einem Personalstand von 600 Angestellten über einen eigenen Etat von 3 Millionen Dollar), und das Office of Emergency Management, das ab Mai 1943 als Office of War Mobilization die Rüstungsanstrengungen lenkte und kontrollierte. All dies erleichterte es dem Präsidenten ungemein, sich auf die wirklich wichtigen Entscheidungen zu konzentrieren; andererseits erzeugte die Expansion der Bürokratie aber auch neue Regelungsprobleme sowie interne Rivalitäten, die Roosevelt nicht selten nach dem Motto «divide et impera» noch verschärfte, indem er eine Behörde gegen die andere ausspielte. Bei Kriegsende war der exekutive Regierungszweig also kaum noch mit der Exekutive in der Anfangsphase der Vereinigten Staaten, ja nicht einmal mehr mit der Exekutive zu Zeiten Lincolns, Theodore Roosevelts oder Wilsons vergleichbar.

Die «imperiale Präsidentschaft»

Anders als nach dem Ersten Weltkrieg, zerschlug sich die Hoffnung auf eine «Rückkehr zur Normalität» nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schnell. Der Beginn des Kalten Krieges und wenig später der Ausbruch des Korea-Krieges machten deutlich, dass sich die USA unter ihren Nachkriegspräsidenten Truman und Eisenhower aus der weltpolitischen Verantwortung nicht zurückziehen konnten. Dementsprechend blieben auch die Instrumente der präsidentiellen Führungsmacht und die gewaltige Militärmaschinerie einschließlich der nuklearen Vernichtungswaffen bestehen. Psychologisch und von den rechtlichen Grundlagen her fand der Zustand der «national emergency» im Kalten Krieg eine fast ungebrochene Fortsetzung. Der dem Präsidenten unterstellte Militär- und Sicherheitsapparat wurde 1947 reorganisiert und gestrafft, als der Kongress auf der Grundlage des National Security Act den Nationalen Sicherheitsrat (National Security Council, NSC), ein für alle Teilstreitkräfte zuständiges Verteidigungsministerium (Department of Defense) und die Central Intelligence Agency (CIA) schuf (der NSC gelangte 1949 ebenfalls durch Kongressbeschluss in das Executive Office of the President). Bereits 1946 war der Council of Economic Advisers als zentrales Beratungsgremium des Präsidenten in Wirtschaftsangelegenheiten in das EOP aufgenommen worden. Damit setzte sich die unter Franklin Roosevelt begonnene Tendenz zu einer Zweiteilung der ausführenden Gewalt fort: auf der einen Seite der engere Berater- und Mitarbeiterstab des Präsidenten (das Executive Office