4,99 €

2,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

2,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

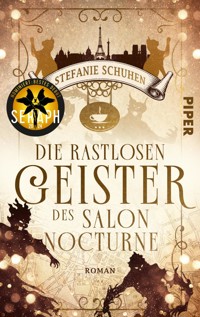

- Herausgeber: Piper Wundervoll

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Ein magisches Café, gefährliche Rituale und zarte Gefühle in Paris: mitreißende Urban Fantasy für Fans von Liza Grimm und Laura Kneidl. Nominiert für SERAPH 2024 in der Kategorie »Bestes Debüt« »Jackie seufzte. Dass jemand da draußen erfolgreich Bindungsrituale durchführte, klang mehr als abwegig. Dass jemand sich für talentiert hielt und halbfertige magische Bindungen heraufbeschwor, die für keinen gut ausgingen – das klang schon glaubwürdiger. Und es klang nach Ärger.« Die magiebegabte Bäckerin Jackie ist durch einen mächtigen Zauber an ihr Haus in Paris gefesselt, nur mithilfe der streunenden Katzen kann sie es manchmal verlassen. In dem dazugehörigen Café Salon Nocturne verkauft sie magische Tränke und Tinkturen und hat sich mit ihrem Schicksal arrangiert. Doch dann experimentiert jemand mit gefährlichen Bindungsritualen – mit fatalen Folgen, und Jackie wird von ASRAM, der Agentur zur Kontrolle der Magie, als Expertin angefordert. Eigentlich widerstrebt ihr die Zusammenarbeit. Und mussten sie ausgerechnet Gabriel Rivera schicken? Jenen Mann, dessen Name Jackie schon so lange verfolgt und der nun alles daran zu setzen scheint, ihre geordnete Welt aus den Fugen zu reißen ... »Stefanie Schuhen hat ein Werk geschaffen, das nicht nur lesenswert ist, sondern das von Anfang bis zum Ende im wahrsten Sinne des Wortes fesselt.« ((Rheinzeitung)) »Für mich ist dieses Buch perfekt für einen gemütlichen, regnerischen Abend mit Tee und Keksen! Wenn ihr kein Problem mit ruhigen Büchern habt und auch einen langsamen Plot schätzt, könnte das hier perfekt für euch sein!«((Leserstimme von ninas_buecherbasar)) »Ungewöhnliche und Komplexe Geschichte. Ich würde mich auf jeden Fall über Folgebände freuen und empfehle es interessierten Lesern weiter, die es geheimnisvoller und rätselhafter mögen.« ((Leserstimme von Netgalley))

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die rastlosen Geister des Salon Nocturne« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2023

Redaktion: Susanne Döllner

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: Giessel Design

Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Kapitel 1

Manchmal, wenn ihr Geist aus einem fremden Körper auszubrechen drohte, erinnerte sie sich an den Tag, seit dem ein Teil von ihr nicht mehr zum Diesseits gehörte. Dann fühlte sie, wie es an ihr zerrte, wie das Flüstern des Zwischenreichs in ihr Innerstes drang. Eine Welle klirrender Kälte, die in ihrem Nacken ihren Anfang nahm und von dort aus ihren Körper durchströmte, bis ihre Fingerspitzen zu zittern begannen.

Sie kniff fest die Augen zu. Konzentrierte sich auf das, was sie im Hier und Jetzt umgab. Als Erstes ihr Name. Jackie. Kein verlorener, namenloser Geist. Jackie. Als Nächstes ihre Sinne. Der Duft von Lavendel und unter ihren Händen das weiche, rissige Holz. Nein! Diese Dinge gehörten zu dem Raum ein paar Straßen weiter, in dem sie ihren eigenen, ihren menschlichen Körper zurückgelassen hatte. Sich darauf zu konzentrieren, würde sie nur aus dem fremden Körper reißen, von dem sie vorübergehend Besitz ergriffen hatte.

Jackie hielt inne, spürte in diesen fremden Körper hinein. Suchte nach dem kühlen, nassen Asphalt unter ihren Pfoten, nach dem Geruch des frisch gefallenen Regens auf dem Herbstlaub. Ihre Sicht klärte sich, ihr Geist fand seinen Weg zurück – als würde sie aus einem Traum erwachen, dessen Bilder nun rasch verblassten, um der Wirklichkeit zu weichen. Vor ihr lag die Avenue Samson auf dem Cimetière de Montmartre, dem Nordfriedhof von Paris.

Der Morgen war grau und ihre Schnurrhaare zuckten in der frostigen Luft. Niemand war so früh hier außer den Katzen von Montmartre, die zwischen den Grabsteinen von Schatten zu Schatten huschten. Diese Stille war es, die Jackie jeden Morgen hierher kommen ließ. Entgegen dem, was so manche sagten, waren auf dem Friedhof selten Geister vorzufinden – die Körper, die in ihren Gräbern und Mausoleen verrotteten, waren von ihren Geistern verlassen worden, lange bevor jemand sie hier vergraben hatte.

Jackie sprang die Treppenstufen hinauf und wandte sich nach links. Ob der Morgen durch Menschenaugen auch so grau wirkte? Es war lange her, dass sie diese Wege in ihrem menschlichen Körper gegangen war. In der Avenue Montebello, direkt hinter dem Grab Edgar Degas’, steuerte sie die von Efeu überwucherte Friedhofsmauer an. Mit einem Sprung und einer kurzen Klettereinlage war sie oben, mit einem weiteren Satz auf der anderen Seite. Auch in den Straßen jenseits der Mauern hingen noch die Reste der morgendlichen Stille, aber Paris erwachte bereits allmählich. In der Ferne hallte eine Sirene, in einer Wohnung ging gerade das Licht an.

Leichtfüßig und lautlos setzte Jackie ihren Weg fort, bis sie die Rue Steinlen erreichte. Die Tore vor ihrem Haus waren noch verschlossen; sie würde sie bald öffnen. Für den Moment erklomm sie die niedrige Mauer und schlüpfte zwischen den Gitterstäben darauf hindurch. Sie durchquerte den Innenhof, folgte dem schmalen Pfad zwischen ihren Kräuterbeeten. Durch die Katzenklappe schlüpfte sie nach drinnen, eilte dann gleich in den dritten Stock – und fand ihren menschlichen Körper genau dort vor, wo sie ihn zurückgelassen hatte.

Einen Moment noch verharrte sie im Körper der Katze. So oft schon hatte sie diesen Sprung gewagt, und doch war an diesem Morgen etwas anders. Etwas zerrte an ihrem Geist – das gleiche Etwas, das sie vorhin auf dem Cimetière de Montmartre aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Um von dem fremden Körper in ihren eigenen zurückzukehren, musste sie für einige wenige Augenblicke ins Zwischenreich springen. Wenn dieses Etwas nun dort auf sie lauerte? Nein. Wahrscheinlich bildete sie sich das alles nur ein. Sie war müde und unkonzentriert, mehr nicht. Es würde ihr schon gelingen, den nötigen Fokus für ein paar Sekunden im Zwischenreich aufzubringen. Selbst wenn dort etwas auf sie wartete – sie musste einfach so schnell sein, dass es keine Chance hatte. Sachte legte sie die Pfote auf eine Hand ihres menschlichen Körpers. Je näher sie ihm war, desto leichter würde der Sprung sein. Einmal tief Luft holen.

Ins Zwischenreich zu springen war in etwa so, als tauche sie in einen See ein – einen äußerst düsteren See, dessen Tiefe sich nicht einmal erahnen ließ und dessen Kälte sie jeden Augenblick zu lähmen drohte. Sofort wurde Jackie nach unten gezogen, aber sie kannte dieses Spiel. Kannte ihr Ziel. Dort drüben, das sanfte Leuchten, das war ihr menschlicher Körper. Sie konzentrierte sich darauf, griff danach. Und schlug die Augen auf.

Blinzelte ein paarmal. Der Wechsel von Katzen- zu Menschenaugen ließ die Welt zunächst zu grell und zu bunt erscheinen; die zuvor gedämpften Farben gewannen an Leuchtkraft und trieben Jackie Tränen in die Augen. Noch einmal blinzeln. Allmählich nahm ihre Umgebung gewohnte Formen an.

Sie saß auf dem Fußboden, mit dem Rücken gegen ihr noch ungemachtes Bett gelehnt. Vor ihr hockte die schwarze Katze, deren Körper sie sich für den morgendlichen Spaziergang geliehen hatte. Das Tier blickte kurz in ihre Richtung, zuckte mit dem Schwanz und huschte dann durch die angelehnte Tür hinaus.

Jackie kämpfte sich auf die Beine, streckte ihre Gliedmaßen, um wieder ein Gefühl für ihren menschlichen Körper zu erlangen. Für gewöhnlich ließen ihre Morgenspaziergänge sie nicht so erschöpft zurück. Für gewöhnlich verlor sie nicht die Kontrolle über ihren Geist. Sie verjagte den Gedanken in eine dunkle Ecke ihres Bewusstseins. Dann riss sie mit einem Ruck die Vorhänge auf und öffnete das Fenster. Allmählich ging die Dämmerung in den Tag über. Sie tauschte das Nacht-Shirt gegen Jeans und Pulli und machte sich auf den Weg ins Bad. Als sie später hinunter in ihr Café im Erdgeschoss kam, saß die schwarze Katze zwischen den noch leeren Tischen und schaute sie erwartungsvoll an.

»Ich weiß schon.« Sie musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass die Katze ihr folgte. Sie hatten einen Deal, sie und die streunenden Katzen von Montmartre: Die Tiere erlaubten es ihr, vorübergehend von ihnen Besitz zu ergreifen, dafür stellte Jackie jeden Morgen ein paar Schalen Futter vor die Tür.

In der Küche schaltete sie das Licht und den Ofen ein. Die Croissant-Teiglinge, die sie gestern Abend vorbereitet hatte, würde sie nachher mit Eigelb bepinseln und in den Ofen schieben, bevor die ersten Gäste auftauchten. Die zugehörige Marmelade würde sie noch mit einer kleinen Portion Magie verfeinern – Pflaume-Zimt mit einem Schuss Glückseligkeits-Trunk, um den einsetzenden Herbstblues zu bekämpfen. Jetzt befüllte sie erst einmal drei Schälchen mit Katzenfutter, während die schwarze Katze ihr maunzend um die Beine strich. Die Schälchen balancierte sie auf einem Tablett, während sie mit der freien Hand den Schlüssel zum Eingang von seinem Haken neben der Küchentür angelte. Dicht gefolgt von dem kleinen Vierbeiner durchquerte sie das Café und steckte den Schlüssel ins Schloss. Ein entsetztes Maunzen kündigte den Eindringling an, ehe er ihr durch die nun offene Tür entgegenstürzte.

Jackie stolperte zurück, das Tablett samt Katzenfutter fiel krachend zu Boden. Die Katze fauchte und schoss an ihr vorbei, um sich unter einem der Tische zu verstecken. Ehe sie sich dem Störenfried zuwandte, holte sie tief Luft. Roland kostete sie wirklich eine Menge Energie.

»Hey Jackie, gut geschlafen?«, fragte er mit einem unschuldigen Grinsen – als hätte er nicht die ganze Nacht wer weiß wo verbracht, sondern sei gerade erst frisch ausgeruht aus dem Bett gestiegen. Er quetschte sich an ihr vorbei durch die Tür und ließ sich in den erstbesten Stuhl fallen. Wie er dort saß, die Beine lang von sich gestreckt, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, in den gleichen Klamotten, in denen er am Vorabend ausgegangen war … auch ohne die bernsteinfarbenen Augen wäre die Ähnlichkeit mit seiner Mutter nicht zu leugnen gewesen.

»So schön, dich hier zu haben, Roland«, sagte Jackie. »Als wäre Tante Florence wieder eingezogen.« Als er das Gesicht verzog, konnte sie sich selbst ein Grinsen nicht verkneifen. So stark er seiner Mutter auch ähnelte, so sehr hasste er es, mit ihr verglichen zu werden.

»Nimm das sofort zurück!«, protestierte er. »Ich bin viel unterhaltsamer als Maman.«

»Kommt drauf an, wen du fragst.« Sie zog einen Stuhl zu sich heran und nahm ihm gegenüber Platz. Tatsächlich würde sie nie zugeben, wie froh sie gewesen war, als sie vor fünf Nächten ihren Cousin im strömenden Regen vor ihren Toren entdeckt hatte. Seitdem besetzte Roland das Gästezimmer – auf unbestimmte Zeit. Er hatte ihr nicht gesagt, warum er aus Kalifornien weggegangen war oder wie lange er bleiben würde, und sie fragte ihn auch nicht danach – für den Moment war seine Anwesenheit eine willkommene Abwechslung.

»Ich hatte fast vergessen, wie viel Spaß man in dieser Stadt haben kann … du hast nicht zufällig schon Kaffee aufgesetzt?« Er schaute sie erwartungsvoll an.

»Nein, aber ich weiß, dass du die Kaffeemaschine selbst bedienen kannst.«

»Komm schon, Jacks, ich hab nicht geschlafen seit …« Er hob beide Hände vors Gesicht und zählte seine Finger ab. Mit einem Seufzen ließ er die Hände wieder sinken. »Seit kurz vor dem letzten Frühstück. Das ich vor sehr, sehr langer Zeit hatte.«

»Ich bin mir ziemlich sicher, dass dich niemand gezwungen hat, die Nacht durchzufeiern.«

»Dann bist du ganz offensichtlich noch nie dem berüchtigten Party-Dämon begegnet. Er belegt dich mit einem Fluch, und dann musst du die ganze Nacht tanzen oder du fällst tot um.« Er trug die Worte mit einer solchen Ernsthaftigkeit vor, dass Jackie sich das Lachen nur schwer verkneifen konnte. Stattdessen gab sie ihrem Cousin einen Klaps auf den Hinterkopf.

»Mach keine Scherze über Dämonen.«

»Sehr wohl, Mademoiselle, bitte vielmals um Entschuldigung. Würde sich Mademoiselle erbarmen, eine arme erschöpfte Seele mit einer Tasse Kaffee zu beehren?«

»Nur weil ich auch einen will«, murmelte sie und erhob sich von ihrem Platz. »Und nur wenn Monsieur sich in der Zwischenzeit der Schweinerei zuwendet, die er verursacht hat.« Sie deutete auf das Tablett bei der Eingangstür und das über den Boden verteilte Katzenfutter. »Du weißt ja, wo der Besen ist.«

Rolands Murren begleitete sie auf ihrem Weg hinter den Tresen. Dort schaltete sie den Kaffeevollautomaten ein, ehe sie in die Küche ging. Sie legte sich die Schürze um und wandte sich den Croissants zu. Der Kaffeeautomat brauchte ohnehin ein paar Augenblicke, ehe er voll einsatzbereit war. Bis dahin konnte sie in aller Ruhe ihre Croissants einpinseln.

Nachdem sie das Gebäck in den Ofen geschoben hatte, ließ sie zwei Tassen Kaffee durchlaufen. Roland saß am gleichen Platz wie vorhin, von dem überall verstreuten Katzenfutter war aber nichts mehr zu sehen. Sie reichte ihrem Cousin den ersehnten Kaffee und stellte ihren eigenen auf dem Tisch ab. So langsam sollte sie draußen das Tor aufschließen, ehe noch jemand auf den Gedanken kam, sie habe heute geschlossen.

»Jackie.«

Sie war bereits auf halbem Weg zur Eingangstür. Bei seinem Tonfall hielt sie jedoch inne und drehte sich um. Rolands vorhin noch lässige Pose wirkte nun angespannt, seine Stirn lag in Falten.

»Ist was mit dem Kaffee?«, fragte sie.

»Der Kaffee ist super. Ich muss aber kurz mit dir über eine Sache sprechen. Ich hab letzte Nacht diesen Typ kennengelernt, Édouard.«

»Das ging ja schnell.«

»Nicht so, Jacks.« Roland schüttelte den Kopf und deutete auf den leeren Stuhl ihm gegenüber. Langsam nahm sie wieder Platz.

»Nicht, dass er schlecht aussah und so«, fuhr er fort, »aber zum einen hat er eine Verlobte, zum anderen ist das hier ein magisches Problem.«

Etwas machte ihn nervös. Er konnte nicht aufhören, seine Finger ineinander zu verhaken, wieder aufzulösen, erneut zu verhaken. Magische Probleme waren für sie beide nichts Neues oder auch nur Außergewöhnliches. Da musste noch mehr dahinterstecken, um Roland so aus der Fassung zu bringen. Die Art, wie er ständig kurz zu Jackie schielte, dann auf seinen Kaffee starrte, ließ sie ahnen, um was es ging. Sie hatte die Gerüchte selbst schon gehört. Bislang war es aber nicht mehr als das: Gerüchte, ohne erwiesenen Wahrheitsgehalt. Jemand, der von Dingen erzählte, von denen er oder sie keine Ahnung hatte.

»Édouard sagte, er und seine Verlobte hätten ein Bindungsritual durchführen lassen«, gestand Roland schließlich und bestätigte damit ihren Verdacht. Das Wort ›Bindungsritual‹ fuhr wie eine Schockwelle durch ihren Körper, obwohl – oder gerade weil – sie eine der wenigen Personen auf dieser Welt war, die Teil einer funktionierenden magischen Bindung waren. Mehr oder weniger.

»Jackie?«

»Bist du sicher?«, hakte sie nach. »Vielleicht glaubt dieser Édouard nur, dass es ein Bindungsritual wäre. Ich meine, das ist ziemlich alte und komplizierte Magie. Ich kenne exakt eine Person, die so was durchführen kann, und wenn ich mich nicht irre, ist Tante Florence in Peru.«

»Édouard schien mir überaus sicher. Ich persönlich teile deine Zweifel. Weswegen ich ihm gesagt habe, dass er heute mal hier vorbeischauen soll. Damit du dir die Sache ansehen kannst.« Roland starrte wieder in seinen Kaffee.

»Da ist noch mehr, richtig?«

»Angeblich ist was schiefgelaufen«, erwiderte er langsam. »Mit dem Ritual. Er will deine Hilfe.«

Sie seufzte. Dass jemand da draußen erfolgreich Bindungsrituale durchführte, klang mehr als abwegig. Dass jemand sich für talentierter hielt, als er oder sie war, und halbfertige magische Bindungen heraufbeschwor, die für keinen gut ausgingen – das klang schon glaubwürdiger. Und es klang nach Ärger.

Kapitel 2

Das Laub der Bäume entlang des Quai des Alpes hatte begonnen, sich zu verfärben. Gelbe, braune und rote Blätter säumten den Weg, klebten dank des Regens auf dem Asphalt und sorgten für eine ziemlich rutschige Joggingrunde. Fast schien es, als sei der Herbst über Nacht in Straßburg eingetroffen. In jedem Fall kam Gabriel die Morgenluft heute weitaus kühler vor als an den vergangenen Spätsommertagen. Dafür waren im Nieselregen weniger Menschen an den Ufern des Kanals unterwegs und er musste nur einem einzigen Radfahrer ausweichen.

Wie jeden Morgen folgte er dem Quai des Alpes bis zur Pont Winston Churchill, wandte sich dann nach rechts in die Allée Jean Pierre Levy. Die beigen Fassaden der hohen Gebäude wirkten im Regen fast noch trister als sonst. Vor wenigen Tagen hatten auf den Balkonen noch bunte Sonnenschirme gestanden, jetzt waren alle Stühle eingeklappt und sicher verstaut. Er bog in die Rue de Nicosie ein und beendete seine Runde vor einem der beigefarbenen Gebäude. Er tippte den Türcode ein und stemmte sich gegen die Haustür. Der Mechanismus funktionierte nicht richtig: Ohne einen kräftigen Stoß im passenden Moment blieb sie geschlossen und er würde den Code erneut eingeben müssen.

Im Treppenhaus nickte er der alten Madame Verdier zu, die ihn manchmal danach fragte, wie es im Archiv lief. Inzwischen erzählte Gabriel kaum noch jemandem von seinem vorgeblichen Job. Ein simples und leicht schroff dahergesagtes »Ich spreche nicht gern über meine Arbeit« reichte meistens aus, um weiteren Fragen zu entgehen.

Im vierten Stock betrat er seine Wohnung, ließ den Schlüssel in die Schale auf dem Sideboard fallen und stellte die Schuhe an ihren Platz auf der Schmutzfangmatte. Nach einer schnellen Dusche legte er den dunkelblauen Anzug an – heute hatte er einen Termin im Büro – und startete die Kaffeemaschine. Die Tageszeitung lag schon auf dem Tisch bereit, auch wenn ihm kaum fünfzehn Minuten blieben, um sie durchzublättern. Immerhin lenkte ihn das von dem Bürotermin ab.

Mouricot hatte am Telefon nicht sonderlich verheißungsvoll geklungen. Die Worte »Wir müssen uns über einen Fall unterhalten« hatten nach Gabriels Erfahrung noch nie zu etwas Gutem geführt – schon gar nicht in Verbindung mit Mouricots todernster Stimme. Er kippte seinen Kaffee herunter, versuchte sich geschlagene drei Minuten lang auf die Zeitung zu konzentrieren und gab dann auf. Besser, die Sache einfach hinter sich zu bringen. Er seufzte, band sich die Krawatte um und machte sich auf den Weg.

Die Büros der Agence befanden sich in der Nähe der Universität, waren aber weitaus weniger auffällig. Der Eingang lag in einer engen Seitengasse, das kleine Schild neben der Tür verkündete, dass es sich um ein Regierungsarchiv handle und der Zutritt Unbefugten verboten sei. Hinter der Tür befand sich eine Lobby, der Weg zu Treppe und Fahrstühlen war durch eine Sicherheitsschleuse versperrt und vorne am Empfang saß das erste Hindernis – in Form von Madame Durand. Sie kannte jede einzelne Person, die autorisiert war, einen Fuß in das Gebäude zu setzen, und hielt ein umfängliches Arsenal an Erklärungen und Bedrohungen bereit, um alle Unbefugten ihrer Wege zu schicken. Gabriel nickte ihr zu.

»Mouricot hat mich herbestellt«, erklärte er. »Sie können mir nicht zufällig einen Tipp geben, worum es geht?«

»Leider nein«, erwiderte Madame Durand. »Aber Sie sind schon groß, Agent Rivera, Sie schaffen das auch ohne meine Hilfe.«

Er schnaubte und setzte seinen Weg durch die Sicherheitsschleuse fort. Seine Keycard wies ihn als Angestellten des Regierungsarchivs aus. Dann folgte die nächste Sicherheitsmaßnahme – das tatsächliche Archiv. Die beste Lüge enthielt immer einen Funken Wahrheit. Deswegen fanden sich alle, die es an Madame Durand und der Sicherheitsschleuse vorbeischafften, zunächst genau dort wieder, wo sie laut dem Schild am Eingang auch landen sollten: in einem Regierungsarchiv. Selbst ein guter Teil der hier gelagerten Akten war authentisch, und ein echter Archivar kümmerte sich um sie.

Spätestens hier endete jedoch die Reise der meisten Unbefugten. Wer es dennoch irgendwie schaffte, die geheime Tür zwischen den Regalreihen zwölf und dreizehn zu finden, und auch noch eine berechtigte Keycard bei sich trug, der war entweder ein Agent oder in großen Schwierigkeiten, sobald er auf der anderen Seite ankam. Dort saß nämlich Mouricots rechte Hand, Agent Lefebvre, der nicht zögern würde, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um Eindringlinge aufzuhalten. Gabriel hatte keine Ahnung, was genau alles zu diesen Mitteln gehörte. Aber er wusste, dass Lefebvre zu den nichtmenschlichen Mitarbeitern der Agence zählte, trotz seines menschlichen Aussehens. Nur ein einziges Mal hatte er es gewagt, den Mann nach seiner Herkunft zu fragen. Er war sich ziemlich sicher, dass sein plötzliches Umknicken unmittelbar danach kein Zufall gewesen war.

»Er wartet bereits«, sagte Lefebvre bloß, ohne auch nur eine Sekunde von seinem Bildschirm aufzuschauen.

Er, das war Jean Mouricot, seit exakt vierzehn Jahren leitender Agent im Straßburger Büro. Der es hasste, wenn Dinge nicht nach Plan liefen. Genau aus diesem Grund ging Gabriel in Gedanken die Details seines letzten Falls im Schnelltempo noch einmal durch, während er auf die Tür von Mouricots Büro zuschritt. Er hatte keine Fehler gemacht, alles genau nach Handbuch. Was war ihm entgangen?

»Kommen Sie rein«, forderte Mouricot ihn auf, kaum dass er fertig geklopft hatte. Gabriels Chef saß hinter seinem ausladenden Schreibtisch, vor sich eine aufgeschlagene Akte. Zu welchem Fall sie gehörte, konnte er nicht erkennen. Er setzte sich auf den schmalen Stuhl auf der anderen Seite und wartete darauf, dass der Sturm über ihn hereinbrach. Mouricot sah in an und sagte nichts, seufzte, blätterte in der Akte.

»Chef?«, fragte Gabriel, als er die Stille nicht länger aushielt.

Ein weiteres Seufzen.

»Ich sag das nicht gern, Rivera, aber wir werden hier eine Weile auf Sie verzichten müssen.«

»Ich verstehe nicht«, erwiderte Gabriel. »Wenn es ein Problem mit meinem letzten Fall gab, dann wüsste ich gerne, um was genau es geht. Ich kann Ihnen versichern –«

Mouricot hob die Hand und er verstummte, presste die Lippen aufeinander.

»Ich habe mich wohl missverständlich ausgedrückt. Wir haben nicht vor, Sie zu suspendieren, Rivera. Im Gegenteil – wir verleihen Sie an unsere Leute in Paris. Ihr Zug fährt in fünf Stunden. Das sollte Ihnen ja reichen, um das Nötigste zu packen.«

Das war definitiv nicht das, was Gabriel erwartet hatte, und nicht nur aufgrund des fehlenden Zusammenhangs mit seinem letzten Fall. Er sollte nach Paris? Seit er im Straßburger Büro tätig war, hatte ihn keine andere Stelle je angefordert. Warum auch?

»Haben die in Paris nicht ihre eigenen Leute?«, fragte er.

»Besonderer Fall«, erwiderte Mouricot.

»Personalmangel?«

Mouricot klappte die Akte zu und ließ seine Handflächen darauf ruhen.

»Sie wurden persönlich angefordert, Rivera. Hat nichts damit zu tun, dass die in Paris zu wenig Leute oder Kompetenz hätten. Obwohl man bei Letzterem durchaus geteilter Meinung sein kann. Jedenfalls ist das ein schwieriger Fall und die brauchen einen Experten.«

Gabriel hätte gern behauptet, über Expertenwissen zu verfügen, das die Agentinnen und Agenten in Paris nicht besaßen. In Wahrheit war es wahrscheinlich umgekehrt – im Vergleich zu der magischen Gemeinschaft in der Hauptstadt war die Zahl der magischen Wesen im Raum Straßburg eher überschaubar. Die meisten Regelverstöße endeten nicht einmal in großen Konflikten. Vielleicht brauchten sie in Paris jemanden, der gut darin war, Verwarnungen auszustellen?

»Und welche Expertise ist das genau, die sie von mir brauchen?«

Mouricot schnaubte.

»Sie sind nicht der Experte, Rivera. Ihr Job wird es sein, die notwendige Kooperation mit dem Experten – der Expertin, um genau zu sein – sicherzustellen.« Langsam schob er Gabriel die Akte hin. »Die junge Dame soll etwas schwierig sein und ist nicht unser größter Fan. Hat in der Vergangenheit schon Kooperationen abgelehnt. Sie sind dafür zuständig, dass es dieses Mal was wird.«

Gabriel runzelte die Stirn. Seit wann galt er bitte als Profi für die Zusammenarbeit mit widerwilligen magischen Wesen? Und etwas anderes als magisch konnte diese Expertin kaum sein. Er schlug die Akte auf. Das alles ergab so wenig Sinn wie … Sein Blick fiel auf den Namen ganz oben auf der Seite, den Namen der Expertin; einen Namen, den er seit vielen Jahren nicht mehr gehört hatte. Und während innerhalb eines Augenblicks plötzlich alles Sinn ergab, taten sich im nächsten Moment hundert neue Fragen auf. Jacqueline Beaumont. Jackie.

Kapitel 3

Jackie wischte mit dem feuchten Geschirrtuch über die Theke, bis auch der letzte Krümel verschwunden war. Die Auslage hatte sich längst geleert und nur ein einziger Gast verblieb im Salon Nocturne. Roland hatte sie einmal gefragt, warum sie den Ort nicht wenigstens in ›Café Nocturne‹ umbenannte, aber seit das Haus im Besitz ihrer Familie war, hatte niemand ihrer Vorfahrinnen und Vorfahren den Namen je angepasst – seit ihre Ahnin im späten 19. Jahrhundert den Salon Nocturne als Versammlungsort für Fans des Okkulten gegründet hatte. Seitdem war der Salon vieles gewesen – eine Apotheke, ein Tabakladen, ein Antiquariat und nun, unter Jackies Führung, ein Café. Aber egal, in welcher Erscheinungsform der Salon Nocturne auch auftrat, eines war immer gleich geblieben: Dies war ein Ort, an dem Mitglieder der magischen Gemeinschaft Hilfe und Zuflucht finden konnten. Das – und nur das! – war der Grund, aus dem sie einem Treffen mit Rolands neuer Bekanntschaft zugestimmt hatte. Dieser Édouard wollte angeblich um 18 Uhr hier sein; bis dahin waren noch zehn Minuten Zeit, um den letzten Gast vor die Tür zu setzen.

Das Problem erledigte sich von selbst, als besagter Gast sich von seinem Platz erhob und die Tür ansteuerte. Nur einen Augenblick später kam Roland die Treppe ins Café hinuntergestürmt. Vor dem Tresen kam er schlitternd zum Halten.

»Gut, dass du kommst«, sagte Jackie und griff nach der Einkaufsliste. Rolands Gegenwart in ihrem Zuhause hatte in jedem Fall einen Vorteil: Sie musste nicht ständig Stammgäste darum bitten, ihre Einkäufe zu erledigen, oder sich auf Lieferservices verlassen.

»Könntest du mir kurz noch ein paar Sachen besorgen?« Sie schob ihm die Einkaufsliste zu.

»Ich dachte, du hättest Leute, die das für dich erledigen?«

»Ich komm dir dafür mit der Miete entgegen.«

»Welche Miete? Hatten wir nicht gesagt, dass es okay ist, wenn ich erst mal …« Jackie zog die Augenbrauen hoch. Roland verstummte und griff nach dem Zettel. »Weißt du was, Jacks, ich gehe liebend gern für dich einkaufen.«

»Hatte ich mir schon fast gedacht.«

Sie umrundete den Tresen und fischte den Schlüssel zum Tor aus ihrer Tasche. Sobald ihr abendlicher Gast hier auftauchte, würde sie alles verriegeln. Das Gespräch sollte besser ungestört stattfinden.

»Willst du mich aussperren?«, fragte Roland.

»Muss ich dir noch mal die Klingel zeigen?«

»Muss ich dich noch mal daran erinnern, dass ich meine halbe Kindheit in diesem Haus verbracht habe?«

Er erreichte als Erstes den Eingang und hielt Jackie mit einer übertrieben tiefen Verbeugung die Tür auf.

»Mylady.«

Kommentarlos schritt sie an ihm vorüber. Mit einem Schnauben überholte er sie und riss das Tor auf. Dort wartete er wieder auf sie, salutierte und zog dann mit dem Einkaufszettel von dannen. Wenn sie sich ganz nah ans Tor stellte, konnte sie bis zu dem Zebrastreifen an der Kreuzung die Straße hinaufsehen. Dort bog Roland gerade um die Ecke und war im nächsten Moment schon verschwunden.

Etwas zog ihren Blick an, eine kleine Bewegung bei der Straßenlaterne gegenüber. Der Mann dort starrte sie an. War das Édouard? Mit seiner großen und breitschultrigen Statur, dem dunkelblauen Anzug und dem ernsten Gesichtsausdruck hätte er beinahe bedrohlich gewirkt – wäre da nicht der neongrüne Regenschirm, auf den er sich stützte. Wobei ihn der gerade einsetzende Regen nicht weiter zu stören schien. Jackie machte einen zögerlichen Schritt nach vorn – und wurde zum zweiten Mal an diesem Tag umgerannt.

Haltlos stolperte sie in ihr Kräuterbeet und konnte sich gerade noch am Zaun abstützen. Ihr Basilikum kam weniger gut davon. Hastig suchte ihr Blick den Mann auf der anderen Straßenseite. Er stand noch dort, war also definitiv nicht derjenige, der ihr gerade entgegengestürzt war. Stattdessen befand sich nun ein anderer Mann in ihrem Innenhof und schaute sich in nervösen, ruckartigen Bewegungen nach allen Seiten um, als sei eine Horde Dämonen hinter ihm her.

»Édouard?«, fragte Jackie vorsichtig.

Sein Kopf zuckte in ihre Richtung. Er brachte ein hastiges Nicken zustande. Dann nahm er den Anzugträger gegenüber ins Visier.

»Warum gehen Sie nicht schon mal rein?«, sagte Jackie. »Ich schließe hier alles ab, dann sind wir ungestört.«

Er reagierte nicht auf ihre Worte. Also ging Jackie zu ihm hin und legte ihm eine Hand auf die Schulter, um ihn Richtung Eingangstür zu dirigieren. Heftig entwand er sich ihrem Griff und wich zurück, bis er mit den Fersen gegen die Umrandung des Kräuterbeets stieß.

»Roland hat gesagt, dass Sie Hilfe brauchen«, erklärte Jackie langsam und hielt vorsichtshalber zwei Schritte Abstand. Édouards Augen bewegten sich in alle Richtungen, als vermute er in den Schatten lauernde Gargoyles. Oder als treibe ein schiefgelaufenes Bindungsritual ihn in den Wahnsinn.

»Können Sie mir sagen, warum Sie hier sind? Édouard?«

»Ich …« Er schien sich sichtlich anstrengen zu müssen, um die Worte herauszubekommen. »Amélie und ich, wir wollen im Dezember heiraten.«

Sie wagte einen winzigen Schritt nach vorn, dann noch einen.

»Dieser Mann, er hat gesagt …« Édouards Atem ging schnell und rasselnd. »Er hat gesagt, dass wir dadurch für immer verbunden wären. Wie sie es in alten Zeiten gemacht haben. Amélie fand das so romantisch.«

Jackie schnaubte, verzichtete aber darauf, Édouard aufzuklären. Die wenigsten hatten »in alten Zeiten« Bindungsrituale aus romantischen Beweggründen durchgeführt. Und überhaupt: Wenn die Sache bloß eine unschuldige romantische Geste wäre, dann hätte sicherlich niemand das Wissen zur Durchführung der Rituale so tief vergraben, dass es heute kaum noch jemandem zugänglich war.

»Wo ist Amélie jetzt?«, fragte sie.

»Ich hätte nie einwilligen dürfen. Das ist alles meine Schuld!« Er schlug die Hände vors Gesicht und sackte in sich zusammen. »Meine Schuld«, wiederholte er, immer und immer wieder, während er sich im Regen vor- und zurückwiegte.

Einige Augenblicke ließ Jackie ihn gewähren, dann näherte sie sich ihm langsam. Dieses Mal zuckte er nur kurz zusammen, als sie seine Schulter berührte.

»Édouard. Wo ist Ihre Verlobte?«

Wie in Zeitlupe hob er den Kopf. Blickte in Jackies Richtung, ohne sie direkt anzusehen.

»Gestern Nacht, als ich nach Hause kam … sie lag einfach nur da. Ich dachte schon … sie ist jetzt im Krankenhaus. Der Arzt sagt, sie liegt im Koma, aber es weiß keiner, warum. Aber ich weiß es: Wegen mir. Wegen diesem …« Erneut begann er, sich vor- und zurückzuwiegen, schneller als eben. Das sah nicht gut aus. Auf der einen Seite der Bindung eine Frau, die im Koma lag; auf der anderen dieser Mann, der kurz davor war, den Verstand zu verlieren. Sie hatte so sehr gehofft, dass die Gerüchte nicht wahr seien.

»Ich werde versuchen, Ihnen beiden zu helfen«, sagte sie, bevor sie sich davon abhalten konnte. Ein Bindungsritual konnte nicht gebrochen werden, das wusste sie besser als jeder andere. Und doch – sie konnte Édouard nicht tatenlos seinem Schicksal überlassen. Nicht so, wie er vor ihr im Regen kauerte und mit jedem Atemzug weiter von einem verpatzten Ritual aufgezehrt wurde.

»Möchten Sie nicht mit mir nach drinnen kommen? Ich mache uns einen Tee und Sie erzählen mir alles von Anfang an.«

Langsam, ganz langsam hielt Édouard in seinen wiegenden Bewegungen inne und kämpfte sich auf die Beine. Jackie stützte ihn auf dem Weg zur Eingangstür. Gerade als sie ihn nach drinnen begleiten wollte, fiel ihr das Tor wieder ein.

»Setzen Sie sich doch, ich bin in wenigen Augenblicken zurück.« Aus dem Augenwinkel sah sie, wie er sich in einen Stuhl sinken ließ, dann war sie wieder draußen im Hof, die Schlüssel in der Hand.

Fast hätte sie den Mann im Anzug vergessen. Sie eilte zu dem offenen Tor. Im Schein der Straßenlaterne gegenüber leuchteten die Regentropfen, ein Stück weiter die Straße hinunter führte eine Frau ihren Pudel aus. Ansonsten war niemand zu sehen – wer auch immer dieser Mann gewesen sein mochte, er war nicht mehr hier.

Kapitel 4

Gabriel bahnte sich einen Weg durch die Menge, hinaus aus dem Bahnhofsgebäude und auf den weitschweifigen Platz. Nachdem er beinahe eine Stunde eingeklemmt zwischen Studierenden, Touristen und Anzugträgern in der Métro verbracht hatte, war die offene Weite des Platzes eine willkommene Abwechslung. Um ihn herum ragten Wolkenkratzer gen Himmel, verspiegelte Bürogebäude, deren Fenster das Sonnenlicht reflektierten. Er hielt inne, während Menschen an ihm vorübereilten. Gestern noch hatte er im Regen vor einem Café in Montmartre gestanden und sich nicht bereit gefühlt, die Straße zu überqueren. Nun starrte er auf die Grande Arche de la Défense und fragte sich, wie es weiterging. Der Bogen wirkte wie ein mächtiger Quader, aus dem jemand die Mitte herausgeschnitten hatte. Und genau dort, im Schatten der Grande Arche, sollte Gabriel von ASRAM Paris abgeholt werden. Mehr hatte er am Vortag nicht bekommen – nichts als einen Mitarbeiter, der am Gare de l’Est ein Pappschild mit Gabriels Namen hochhielt.

ASRAM hatte seine Gründe für die Vorsicht, das wusste er und war es nicht anders gewohnt. Trotzdem hätte er sich mehr Antworten gewünscht … oder besser erhofft. Immerhin war er lange genug dabei, um nicht wie ein potenzielles Risiko behandelt zu werden. Wenigstens ein Zimmer hatten sie ihm noch gegeben, darüber hinaus aber nur eine Anweisung: am nächsten Morgen, Punkt 9 Uhr, unter der Grande Arche zu sein.

Auf den hellen Treppen unter dem Bogen saßen vereinzelt Menschen, aber keine der Personen wirkte, als gehöre sie zu ASRAM – außer, die Pariser Agenten tarnten sich neuerdings als Studierende mit Smartphones. Er erklomm die Treppenstufen und blieb am oberen Absatz stehen. Über ihm thronte die Arche, vor ihm breitete sich die Stadt aus, gesäumt von den Hochhäusern des La-Défense-Viertels. Der Blick reichte bis hinüber zum Arc de Triomphe, dahinter verloren sich die Häuser im Dunst.

»Monsieur Rivera.«

Er fuhr herum und sah sich dem gleichen jungen Mann gegenüber, der ihn gestern am Bahnhof empfangen hatte. Agent im Training, wenn er sich recht erinnerte. Irgendetwas mit B.

»Monsieur Batide.«

»Bailly. Mathys Bailly.« Wenn es den jungen Mann störte, dass Gabriel seinen Namen über Nacht vergessen hatte, so ließ er es sich zumindest nicht anmerken. Vielmehr machte Mathys Bailly den Eindruck eines Praktikanten, der zwar in einen ordentlichen Anzug investiert, dem aber dann das Geld für einen guten Friseur gefehlt hatte.

»Folgen Sie mir«, sagte Bailly. »Es warten schon alle auf Sie.«

Die meisten angehenden Agenten ASRAMs kamen nicht an einem Trainings-Seminar in Paris herum. Während Gabriels Ausbildung hatten die Räume der Agence aber ganz sicher nicht in La Défense gelegen.

Bailly eilte die Stufen hinab und bahnte sich zielstrebig seinen Weg über den Platz. Nur ein Moment des Zögerns und Gabriel musste zwei Stufen auf einmal nehmen, um den jungen Mann einzuholen. Sie entfernten sich von der Grande Arche, eilten am Bahnhofsgebäude vorbei, an Café-Außenterrassen, Kaufhäusern und Bürogebäuden. In dem Getümmel konnte man sich leicht verirren, zwischen all den Stimmen und dem Klappern von Absätzen auf dem Asphalt.

Schließlich wandte sich Bailly nach links und die Menge lichtete sich allmählich. Vor einem der Gebäude in der Straße hielt er an. Von den umstehenden Bauten unterschied es sich kaum: ein Betonklotz mit verspiegelten Fenstern. Ein Schild in verblasstem Gelb gab Auskunft darüber, was drinnen zu finden war: eine Reihe von Firmen, eine Anwaltskanzlei und … Gabriel runzelte die Stirn.

»Archiv für Okkultismus? Ist das nicht etwas offensichtlich?«

Halb erwartete er, dass Bailly ihm mitteilte, in Wahrheit verstecke sich ASRAM hinter der Anwaltskanzlei. Doch der junge Mann zuckte nur mit den Schultern.

»Die besten Lügen enthalten einen Funken Wahrheit«, meinte er. Einen Funken? Das hier schien schon fast ein ganzes Freudenfeuer zu sein.

»Sie waren noch nicht hier?«

»Nicht, seit die Büros ein Regierungsarchiv beim Jardin du Luxembourg waren.«

Bailly nickte und griff in die Hosentasche. Kurz hielt er inne, als eine Anzugträgerin an ihnen vorbei und zielstrebig ins Gebäude marschierte. Der schielende Blick in alle Richtungen danach sollte wohl unauffälliger sein, als er tatsächlich war. Bailly trat einen Schritt auf Gabriel zu und förderte etwas zutage, dass er ihm in der geschlossenen Faust entgegenhielt.

»Das brauchen Sie noch«, flüsterte er und vergewisserte sich mit einem weiteren Blick nach links und rechts, dass auch ja niemand zuschaute. Gabriel kam sich vor wie bei einer geheimen Geldübergabe. Dennoch hielt er Bailly die Hand hin und nahm ein walnussgroßes Objekt entgegen. Trotz des alarmierten Gesichtsausdrucks des Jungagenten betrachtete Gabriel den Gegenstand in der offenen Handfläche eingehend – besonders verdächtig sah das Teil nicht gerade aus. Ein Stein, kühl und glatt, mit dunkelgrau glänzender Oberfläche. Ein Hämatit vielleicht.

»Ohne kommen Sie nicht ins Büro«, flüsterte Bailly. Ein Schlüssel also. In Straßburg hatten sie ihm seine Keycard nicht auf offener Straße ausgehändigt. Ob Bailly das hier zum ersten Mal machte? Vielleicht waren sie in Paris ja doch unterbesetzt, wenn sie lediglich den Praktikanten schickten. Der hatte ihn nicht einmal darum gebeten, sich auszuweisen. Mit dem Stein in der geschlossenen Faust folgte Gabriel dem jungen Mann durch die Drehtüren und in den ersten Stock hinauf.

Dort wies eine Plakette darauf hin, dass sie nun die Räumlichkeiten des Archivs des Okkulten betraten. Keine Absperrung, keine Warnhinweise für Unbefugte, nicht mal eine verschlossene Tür. Drinnen verstärkte sich der Eindruck, dass hier jeder einfach so hereinspazieren konnte. Das Ganze wirkte wie ein Buchladen für Fans des Fantastischen – bis unter die Decke vollgestopfte Regale und dazwischen Figurinen von mythischen Gestalten.

»Ist das hier ein öffentlicher Ort?«

»Nicht die wichtigen Teile«, erwiderte Bailly. »Kommen Sie.«

Ein Stück weiter in den Raum hinein tat sich eine Lücke zwischen den Bücherregalen auf. Dahinter lag das nächste Zimmer voller Regale, komplett mit Kopierern und Computerarbeitsplätzen. Hier war es nun endlich, das Schild, nach dem Gabriel die ganze Zeit Ausschau gehalten hatte: »Accès interdit aux personnes non autorisées« in leuchtend roten Buchstaben an einer Tür am Ende des Raums – Zutritt nur für Befugte. Sogleich steuerte Bailly die verdächtig unverschlossene Tür an und winkte Gabriel nach drinnen … geradewegs in eine Abstellkammer. Mit zwei Personen zwischen Putzeimern, Besen und zitronigem Allzweckreiniger war es hier doch recht eng.

»Wollen Sie mir irgendetwas sagen, Bailly?«

»Sie brauchen den Schlüssel. Den, den ich Ihnen vorhin gegeben hab.«

Gabriel hielt den Stein immer noch in der Hand.

»Dort drüben.« Bailly zwängte sich an ihm vorbei, schob einen Mopp zur Seite und deutete auf die beiden Steckdosen, die dahinter verborgen gewesen waren. »Ich empfehle die linke, außer Sie wollen einen Stromschlag abkriegen.«

Ein öffentliches Archiv für Okkultismus, eine enge Abstellkammer mit zwei Steckdosen, ein dunkelgrauer Stein – offenbar hatte Paris seit Gabriels letztem Besuch so einiges oben drauf gesetzt. Lange musste man nicht bei ASRAM gewesen sein, um zu wissen, was die Kombination aus mysteriösem Stein und einer halbwegs passenden Mulde in der Wand zu bedeuten hatte. Auch wenn er eine Lösung ohne potenzielle Stromschläge bevorzugt hätte.

Er trat an die Steckdose heran und streckte die Hand danach aus. Genau passte der Schlüssel nicht hinein, aber der Mechanismus funktionierte. Kaum berührte der Stein die Steckdose, da ratterte und rauschte es. Es klickte, als die Tür sich automatisch verschloss, und unter Gabriels Füßen vibrierte der Boden. Ein Lichtstreifen fuhr wie ein Blitz von der Steckdose bis zur Decke, verzweigte sich und zeichnete Muster an die Wand. Muster, die im nächsten Augenblick zum Bedienpanel eines Fahrstuhls wurden. Zwei Knöpfe leuchteten auf, »Bureau« und »Archive«. Gabriel fragte erst gar nicht nach, sondern drückte einfach auf »Bureau«. Der Abstellkammer-Fahrstuhl setzte sich quietschend in Bewegung.

Wenige Sekunden später hörte der Boden auf zu vibrieren. Mit einem weiteren Klacken entriegelte sich die Tür und Bailly öffnete sie. Vor ihnen lag ein langer Flur im kalten Schein von Neonleuchten. Sobald die Tür der Abstellkammer hinter ihnen ins Schloss fiel, war von drinnen ein Poltern zu hören – der Fahrstuhl setzte sich wieder in Bewegung.

Die kahlen Wände des Gangs wurden nur von einer weiteren Tür unterbrochen. In der Stille hallten Gabriels Schritte von den Wänden wider. Aller Wahrscheinlichkeit befanden sie sich nun unterirdisch. Am Ende des Korridors bogen sie nach rechts ab. Mehr Türen in diesem Gang, und schließlich auch Stimmen und das Klackern von Tastaturen. Die Räume trugen keine Namensschilder, nur jeweils eine Nummer über dem Türrahmen. Bei Nummer elf blieb Bailly stehen und klopfte.

»Kommen Sie rein«, antwortete eine Frauenstimme, und im nächsten Augenblick fand sich Gabriel in einem Konferenzraum wieder. Zwei Personen saßen an dem Tisch, der den Großteil des Raumes einnahm: eine Frau, die Gabriel vage bekannt vorkam, und ein Mann, den er noch nie in seinem Leben gesehen hatte.

»Directrice Duveau, Agent Corbec: Agent Gabriel Rivera.« In einer ausladenden Geste deutete Bailly auf Gabriel, als würde er den Hauptakteur des Abends ankündigen.

»Danke, Bailly. Sie können jetzt gehen«, erwiderte die Frau. Bailly entfernte sich rückwärts aus dem Raum.

Hätte hier eine Wanduhr gehangen, so wäre ihr Ticken das Einzige gewesen, das für die nächsten Sekunden zu hören war. Gabriel stand still neben der Tür, während die Frau ihn musterte. Der Mann wiederum bedachte ihn keines Blickes, sondern schien auf eine aufgeschlagene Mappe auf dem Tisch konzentriert zu sein. Schließlich nickte die Frau.

»Agent Rivera. Mein Name ist Amandine Duveau, ich bin die Leiterin dieser Niederlassung. Setzen Sie sich.« Gabriel wählte den Stuhl, der ihm am nächsten war, schräg gegenüber von dem Mann, der immer noch seine Akte anstarrte. Das musste dann wohl Agent Corbec sein.

Amandine Duveau. Ihre streng zurückgebundenen schwarzen Haare, die dunkel umrahmten Brillengläser, der blutrote Lippenstift – ja, Gabriel war dieser Frau schon einmal begegnet.

»Sie waren vor ein paar Jahren Trainerin in der Agentenausbildung«, sagte er.

»Ich korrigiere, Agent Rivera: Ich war Agentin und habe Trainingsseminare geleitet. Ich muss sagen, dass Sie mir nicht in Erinnerung geblieben sind.«

Ein Schnauben ertönte von Agent Corbec.

»Aber offenbar haben Sie eine Verbindung, die für uns von Vorteil sein kann. Hat man Sie über den Fall aufgeklärt?« Über gar nichts hatte man ihn aufgeklärt. Mouricot hatte ihm in Straßburg kaum mehr als ein Schulterzucken und ein Zugticket nach Paris gegeben. Er hatte nichts als Stichworte – magische Bindungsrituale, eine Ausnahmesituation … und Jackie.

»Noch nicht im Detail«, erwiderte er.

»Wir haben Ihnen eine Übersicht erstellt. Agent Corbec.« Duveau gab ihrem Agenten ein Handzeichen. Der musste etwa in Gabriels Alter sein und hatte etwas von einer schlecht gelaunten Raubkatze. Ganz langsam schloss er die Akte und schob sie ihm über den Tisch zu. Darunter kam eine zweite Akte zum Vorschein, auf der Corbec nun besitzergreifend die Handflächen platzierte. Beide Mappen waren cremefarbenen und sahen aus, als wären sie gerade erst aus der Verpackung genommen worden.

»Agent Corbec leitet den Fall«, erklärte Duveau. »Er steht Ihnen für Fragen zur Verfügung.«

Corbec sah ob dieser Aussage nicht sonderlich erfreut aus.

»Geben Sie mir eine Woche und ich krieg das selbst hin«, erklärte er mürrisch. »Sie wissen doch genauso gut wie ich, wie die solche Dinge drüben in Straßburg handhaben …«

»Wie genau handhaben wir denn solche Dinge, Agent Corbec«, fragte Gabriel gereizt.

»Wollen Sie die ganzen Details oder reichen Ihnen die Highlights?«

»Corbec!« Da war sie, die militärische Stimme Duveaus, die in ihm Erinnerungen an seine Zeit im Training wachrief. Corbec verschränkte die Arme und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Duveau wandte sich an Gabriel.

»Was Agent Corbec sagen möchte und sicherlich etwas … diplomatischer hätte ausdrücken können, ist, dass wir viel Wert auf klare Strukturen legen. Keine Alleingänge, direkte Berichterstattung an die Ihnen zugewiesene Stelle, genaue Dokumentation Ihrer unternommenen Schritte. Wir wollen jeden Ort und jeden Namen.«

Gabriel nickte. Schon schien sich Directrice Duveau erheben zu wollen, aber eine Frage blieb noch offen. Eine, die Gabriel nicht aus dem Kopf gegangen war, seit er ihren Namen in einer ASRAM-Akte gelesen hatte.

»Warum haben Sie mich angefragt?«

»Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit«, meinte Corbec.

»Um ihre Hilfe bei der Herstellung einer Kooperation zu erlangen«, erwiderte Duveau. »Hat man Sie nicht informiert?«

»Was ich meinte, Directrice Duveau, ist: Warum haben Sie mich angefragt?«

»Ich denke, dass Sie die Antwort darauf in der Akte finden werden, Agent Rivera.« Sie nickte zu der Akte vor ihm und erhob sich dann endgültig. »Alle weiteren Fragen kann Ihnen Agent Corbec beantworten. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden.«

Nachdem Duveau gegangen war, wurde es still in dem Raum. Gabriel schaute auf die Akte, die ihm Corbec zugeschoben hatte. Außen stand nichts drauf, kein Name, keine Nummer, kein Hinweis auf das, was er darin finden würde. Seine Neugier ließe sich ganz einfach befriedigen … aber allein der Gedanke ließ sein Herz rasen. Corbec hatte solche Probleme nicht. Mit einer raschen Handbewegung öffnete er die Akte, die er selbst vor sich liegen hatte.

»Seit mehreren Wochen kursieren Gerüchte zu einer maskierten Person, die Bindungszauber durchführt«, erklärte er und klang dabei wie jemand, der gezwungen wurde, eine Präsentation zu halten, aber eigentlich alles andere lieber getan hätte. »Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, fallen Bindungsrituale unter die durch die Agence als höchst gefährlich und daher verboten eingestufte Magie. Die Sicherstellung des Täters ist absolute Priorität. Der uns bekannte erste Fall liegt drei Wochen zurück.« Er schien einfach die Informationen aus der Akte vorzulesen, sein Tonfall dabei mehr als monoton. Gabriel sah er nicht an. »Die uns zugängliche Expertise zu Bindungsritualen ist lückenhaft. Personen mit entsprechendem Wissen sind rar, zwei von ihnen finden Sie in der Akte. Eine davon residiert in Paris, und ihre Kooperation ist in dem Fall unabdingbar.« Damit schloss er die Akte und schob sie Gabriel zu. »An dieser Stelle kommen offenbar Sie ins Spiel, Rivera. Viel Erfolg.«