12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eichborn

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein außergewöhnlicher Mann auf abenteuerlicher Reise: Am 29. November 1777 bricht der junge Johann Wolfgang Goethe in den Harz auf. Er reist unter falschem Namen und gibt sich als Zeichner aus Gotha aus. Als erster Mensch will er im Winter den Brocken besteigen.Wieder eine Aufgabe, mit der er beweisen kann, dass etwas Einzigartiges um ihn ist.

Lebendige Figuren, pointierte Dialoge, abenteuerliche Begebenheiten - so frisch ist uns Goethe lange nicht mehr begegnet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Inhalt

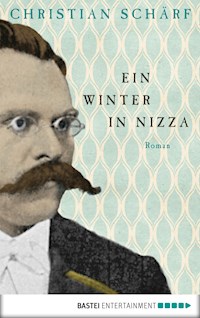

CHRISTIAN SCHÄRF

DIE REISEDES ZEICHNERS

ROMAN

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Copyright © 2016 by Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG, Köln

Umschlaggestaltung: Christina Hucke, www.christinahucke.de

Einband-/Umschlagmotiv: @akg-images

E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7325-2985-8

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

»Lebt man denn, wenn andre leben?«

Goethe

BIOGRAFISCHE NOTIZ

Am frühen Morgen des 29. November 1777 brach der achtundzwanzigjährige Johann Wolfgang Goethe von Weimar aus zu einer Reise in den Harz auf. Er reiste unter falschem Namen, nannte sich Weber und gab sich als Zeichner aus. Einzig seine Freundin Charlotte von Stein weihte er vorher in dieses Unternehmen ein. Doch auch ihr verschwieg er den genauen Tag seines Aufbruchs. Inkognito wollte er in Wernigerode einen jungen Mann aufsuchen, der ihm zwei Briefe geschrieben hatte, auf die der Adressat jeweils keine Antwort folgen ließ. Nach dem Besuch der Bergbaureviere bei Goslar und Clausthal wollte Goethe am 10. Dezember den Brocken besteigen – als erster Mensch im Winter.

Am Abend des 16. Dezember war Goethe wieder in Weimar. Unmittelbar nach seiner Rückkehr vollendete er ein Gedicht mit dem Titel »Harzreise im Winter«. Es gilt als eines der rätselhaftesten und schwierigsten Gedichte aus Goethes Feder. An Frau von Stein schrieb er von der Reise mehrere Briefe, darunter die Zeilen:

Mir ists eine sonderbaare Empfindung, unbekannt in der Welt herumzuziehen, es ist mir als wenn ich mein Verhältniss zu den Menschen und den Sachen weit wahrer fühlte.

ERSTER TEIL

1.

Das Gebirge, aus der weiten Ebene aufragend, von weißen Wäldern bedeckt. Buchen, Eschen, Tannen, mit Schnee beladen. Dazwischen, verstreut, Höfe, Weiler und Dörfer, versprengte Siedlungen.

Dünner Kaminrauch steigt aus einzelnen Schornsteinen auf. Als hauste dort eine kleine Schar Zurückgelassener, vor langer Zeit ausgesetzt und vergessen, ohne Verbindung zur übrigen Welt. Schmale Wege führen aus den Siedlungen hinaus, werden vom Wald verschluckt.

Eine eingeschneite Lichtung. Rings im dunstigen Hintergrund Nadelwald. Dicht gestaffelt unter dem Schneedach die schwarze Armee der Baumstämme. Düstere Enge unter dem weißen Behang. Ein klirrend kalter, diesiger Nachmittag, der sich zum Abend neigt. Dunkelheit mischt sich ins schwindende Licht. Tief hängende Wolkenmassen. In der Höhe kreist ein großer grauer Vogel.

Vom Waldrand her ein Reiter. Er kommt nur langsam voran. Von der Kälte erschöpft, setzt das Pferd schwerfällig einen Schritt vor den anderen und stößt regelmäßig die weiß dampfende Luft aus den Nüstern. Die Winter sind lang und frostig. Man schreibt den 30. November 1777, Schauplatz ist der südliche Harz.

Der Reiter ist eine Reiterin. Erst im Näherkommen kann man die Frau unter dem weiten durchnässten Umhang erkennen. Sie reitet über das Feld, reitet vorbei, über die unberührte Schneefläche hinweg. Das dumpfe Stampfen der Hufe im Schnee. Es wird deutlicher, nähert sich, entfernt sich. Mund und Kinn der Frau sind mit einem dicken Schal umwickelt. Sie ist noch jung. Sie sitzt in gerader Haltung auf dem Pferd. Daran kann man den jahrelangen Reitunterricht erkennen. Und doch weicht sie von der Etikette ab. Sie reitet nicht, wie ihr mutmaßlicher Stand es verlangen würde, im Damensitz. Sie sitzt auf dem Pferd wie ein Mann.

Sie überquert die Lichtung. Der Ton der auf den Schnee aufschlagenden Hufe wird schwächer. Pferd und Reiterin verschwinden im Wald.

Noch immer kreist der Raubvogel über dem Areal. Die Dunkelheit nimmt mit jeder Minute, die vergeht, zu. Der Vogel in der Höhe stößt einen Schrei aus. Dann ist es ruhig. Eine unheimliche Stille, eine Stille, wie sie nur der tiefe Schnee erzeugen kann. Das Geräusch der bewegten Schwingen des Vogels legt sich einmal schwach hörbar darüber. Wieder ein Schrei. Fast dunkel jetzt.

Der Frost zieht an. Minuten vergehen, eine halbe Ewigkeit, seit einer Viertelstunde schon ist die Reiterin im Wald verschwunden.

Aus der Baumreihe, die sie aufgenommen hat, kommt ein Reiter hervor. Er überquert in entgegengesetzter Richtung das Schneefeld. Er ist nicht viel schneller unterwegs als sie. Nähert sich beinahe genauso langsam der Mitte der Lichtung. Er ist in einen dunkelgrauen Umhang gehüllt. Ein elegantes Kleidungsstück, auf dem die Feuchtigkeit an einigen Stellen gefroren ist.

Sein Gesicht ist fast zur Gänze von schwarzem Tuch verhüllt. Es bedeckt auch noch seinen Oberkörper und fällt über seine Beine und über seinen Rücken bis auf den Rücken des Pferdes. Sein breiter Hut ist ebenfalls schwarz. In seinen Haaren, die hinten zu einem stattlichen Zopf gebunden sind, hängen Eiskristalle. Er sitzt nicht so gerade im Sattel wie die Frau. Aber auch ihm ist die standesgemäße Haltung zu Pferde anzumerken. Auch er ist jung.

Er hat für seine Reise einen falschen Namen angenommen. Niemand soll ihn erkennen. Sein wirklicher Name ist seit Kurzem bekannt. Sein Gesicht ist es nicht. So kann er sich unters Volk mischen und herausfinden, was es umtreibt, was und wie es denkt. Vor allem, was es von ihm denkt. Wie einst die Kalifen im Orient, die als Bettler verkleidet auf den Markt gingen. Die Leute sagen, was sie wirklich denken nur, wenn sie sich in vollkommener Sicherheit wiegen.

Wer über ihn Bescheid wüsste, würde sagen, er sei jung und berühmt.

Feudale Herrscher waren oft jung, sehr jung zuweilen, wenn sie auf den Thron kamen. Aber ein Bürger musste etwas vorweisen, etwas erfinden, eine von alters her gültige und scheinbar unumstößliche Wahrheit widerlegen, bevor er wenigstens ein gewisses Maß an Bekanntheit erlangen konnte. Er aber ist jung und mit einem Schlag berühmt geworden, und das ist etwas noch nie Dagewesenes. Es kam wie ein Schock über die Zeitgenossen. Wie die Ankündigung von etwas noch viel Bedeutenderem, von dem noch niemand sagen konnte, was es wäre.

Ein besonderes Schicksal sei über ihn verhängt. Das hat er häufig und von verschiedenen Seiten gehört. Zuerst von seiner Großmutter. Die sagte das auch zur Schwester und zu anderen Kindern. Für die Großmutter war die Welt ein magischer Ort. Es konnten einem die wunderlichsten Dinge geschehen, und jedes Kind stand unter einem besonderen Stern. Dann aber sagte das auch das Fräulein von Klettenberg. Auch sie, die schöne Seele aus Frankfurt, glaubte an seine Einzigartigkeit. Eine Freundin der Familie, die im Jahre neunundsechzig zu ihm kam, als es ihm schlecht ging, so schlecht, dass sie ihn schon fast aufgegeben hatten, dass sie für seine Seele beteten und das wunderliche Fräulein ihm auf dem Krankenlager den Pietismus lehrte. Von da an kam ihm das Wort vom besonderen Schicksal immer wieder entgegen. Seitdem spekulieren immer mehr Menschen über sein Schicksal. Als sei es ihnen wichtiger als ihr eigenes.

Er glaubte dann irgendwann selbst daran. An den verheißenen Glücksstern, der über ihm stehe. Der immer heller leuchte, bis er ganz in seinem Licht erscheinen würde. Ein Anwärter für eine neue Himmelfahrt.

Er schiebt es auf die Kälte und die Müdigkeit, dass er zu fantasieren beginnt. Jetzt holt ihn wieder der Größenwahn ein. Berühmtheit und Himmelfahrt. Und eine Vision, die er manchmal hat: Klopstock als Gartenzwerg vor ihm im Schnee und er selbst hoch zu Ross. Der Alte schimpft von unten herauf. Alles werde zugrunde gehen, in die Barbarei werde man zurückfallen, und er, der Junge, sei ganz allein schuld daran. Der Reiter beachtet ihn nicht und reitet weiter. Der zeternde Gartenzwerg versinkt hinter ihm im Schneetreiben.

Seit er an einer Kreuzung den Wegweiser nach Quedlinburg gesehen hat, muss er immer wieder an Klopstock denken. Er geht dagegen an, versucht den Gedanken zu verdrängen, schafft es aber gerade nicht. Klopstock steht ihm vor Augen in seiner ganzen überlebten Autorität. Niemand in Deutschland fühlt sich berechtigt, Goethe öffentlich zu kritisieren – außer Klopstock. Er muss bei Sinnen bleiben. Sein größter Feind ist die Selbstüberhebung. Weiter, einfach weiterreiten, alle Fantasien ausblenden, nicht nachdenken, nicht zurückdenken. Kein Genie mehr sein. Kein Genie mehr sein wollen. Kein Glückskind. Kein Höfling. Kein Liebhaber. Niemand mehr. Er gibt seinem Pferd einen Tritt in die Seite. Es zeigt keinerlei Reaktion und verändert sein Schritttempo nicht im Geringsten. Pferd und Reiter verschwinden zwischen den Bäumen. Möglich, dass ihm im Wald die Reiterin begegnet.

Niemand wusste in Weimar von seiner Abreise. Weder der Herzog noch die Stein. Er hat Zettel hinterlassen. Er liebt es, Zettel zu hinterlassen. Er sieht sie vor sich, die Zurückgebliebenen, mit seinen Zetteln in Händen, wie sie sich fragten, was seine Mitteilungen zu bedeuten hätten. Er würde nur wenige Tage allein unterwegs sein, zwei Wochen, mehr nicht, um dann zur Jagdgesellschaft des Herzogs hinzuzustoßen, die zur Wartburg nach Eisenach aufgebrochen war.

Der Vogel über ihm kreist immer noch. Goethe bringt sein Pferd zum Stehen. Er schaut hinauf. Wie der Geier, geht es ihm durch den Kopf, so wie der Flug des Geiers müsste sein, was ich mache. Schweben soll es, nach Beute Ausschau halten, erhaben, allein und unantastbar in der Höhe. Im Geheimnis bleiben.

Dem Geier gleich. Diese Worte gehen ihm durch den Kopf. Der Volksmund hier nennt Greifvögel kurzerhand Geier. Obwohl es im Harz gar keine Geier gibt. Ihm ist das bewusst, er nennt den Vogel trotzdem oder gerade deswegen Geier. Die Römer beobachteten den Vogelflug, um Zeichen des Schicksals herauszulesen. Der Geier, der sie faszinierte und den sie am genauesten beobachteten, gab ihnen am meisten zu denken. Könnte auch er das Kreisen des Vogels über sich deuten? Er ist kein Römer. Er sieht nur einen kreisenden Raubvogel und kann nicht sagen, was seine Flugbahn bedeutet. Es fällt ihm sogar schwer zu glauben, dass sie etwas zu bedeuten haben soll.

Die Lichtung hat er jetzt überquert. Er reitet in den Wald hinein. Niedrige Tannen, die dicht beisammenstehen. Der Schnee drückt ihre Zweige nach unten. Der schmale Pfad, den er einschlägt, wird durch die herabhängenden Äste noch enger. Manchmal streift ein Ast seine Schulter oder greift ihm ins Gesicht. Dann fällt der Schnee in kleinen, dichten Wolken wie zerstäubendes Mehl zu Boden. Hinter ihm schlagen die Äste zusammen. Den Schnee haben sie abgeworfen. Ich hinterlasse eine Spur, denkt er. Aber niemand wird sie finden, niemand ihr folgen.

In Nordhausen hat er gleich am ersten Tag viel gezeichnet. Die Stadtmauer, Gebäude, Menschen. Seit Nordhausen ist ihm kein Mensch mehr begegnet. Den ganzen Tag nur Kälte und Wälder. Im Wald ist es jetzt schon ganz dunkel. Leichter Schneefall setzt ein. Schnell ist die Spur, die er zieht, vom frischen Schnee gelöscht.

Auf der Lichtung ist es noch etwas heller. Die Reiterin ist zurückgekehrt. Der Raubvogel hat aufgehört zu kreisen und sich auf einem Baum niedergelassen. Schnarrende Schreie der Krähen, die zwischen den Bäumen auffliegen. Sie sieht ihnen nach. Wie sie schwarz die schwarzen Bäume umfliegen und in der Finsternis des Nadelwalds verschwinden.

Sie steigt ab, füllt mit den Händen Schnee in eine der Satteltaschen, holt dann aus der anderen ein Stück Papier heraus, eine kleine handgezeichnete Landkarte, auf der kaum etwas zu erkennen ist.

Mit dem letzten Schein des Tages versucht sie herauszufinden, wo sie sich befindet. Sie hat sich wohl verirrt. Die Karte gibt keine verlässliche Auskunft. Aber sie weiß, dass hier ein kleiner Ort ganz in der Nähe liegen muss. Da muss sie vorhin vorbeigeritten sein. Hat sie nicht Kaminrauch aus einer Mulde aufsteigen sehen? Sie war davon überzeugt, sie könne es noch eine Ortschaft weiter schaffen, doch in der hereinbrechenden Dunkelheit hat sie die Orientierung verloren. Also zurück. Jetzt erkennt sie die noch frische Spur eines Pferds, die vom Neuschnee schon wieder überdeckt wird. In der Richtung, in die diese Spur führt, müsste das Dorf liegen. Sie beschließt, ihr zu folgen, solange die herabsinkende Nacht es zuließe.

Gestern ist er aufgebrochen, allein zu Pferd. Es kommt ihm schon wie eine kleine Ewigkeit vor. Seidel, der Diener, hat ihm das Pferd morgens um fünf bereitstellen müssen. Seidel beschwerte sich über die frühe Uhrzeit. Er fluchte leise und spuckte aus. Fluchte lauter, während er das Pferd zäumte. Er schlug das Pferd mit der flachen Hand, wenn es nicht das tat, was er wollte. Das Pferd ging ein paar Schritte zurück, um den Schlägen auszuweichen. Der Diener fluchte wieder, spuckte noch einmal aus.

Er würde Seidel in die Wüste schicken, wenn er das hier hinter sich hätte. Doch der nächste Diener wäre vielleicht noch schlimmer. Manchmal fragt er sich, ob der Beruf des Dieners nicht bald aussterben werde. Er beschloss, jetzt nicht weiter darüber nachzudenken.

Es regnete heftig bei seinem morgendlichen Aufbruch. Hin und wieder ging der Regen in Schnee über. Schwere nasse Flocken, die seinen Mantel nach wenigen Minuten durchweichten. Die Feuchtigkeit drang ihm bald bis auf die Haut. Das Pferd kletterte den Ettersberg hoch. Oben hielt er an und blickte durch den dichten Schneeregen zurück auf das schlafende Weimar. Seine Stimmung verdüsterte sich. Etwas Bitteres stieg in ihm auf. Dieser Drang, sein Leben gegen das der anderen abzugrenzen, war in ihm gewesen, seit er denken konnte.

Was war das denn, dieses Wohnen und Schlafen, dieses Aufstehen und Weitermachen? In wessen Auftrag wurde das angestoßen und in wessen Interesse läuft es unentwegt weiter? Wem gehört denn die Zeit, die sie geliehen bekommen haben? Manchmal sprangen ihn Momente bitterer Verstörung an, in denen alles augenblicklich seinen Wert verlor. Herrschen und Beherrschtwerden? Geborenwerden und Überlebenwollen? Warum? Kein Mensch und auch kein Gott gaben darauf Antwort. Ein Gefühl zwischen Überdruss und Ekel stellte sich ein.

Es würde vergehen. Er würde es vergessen, wenn er erst unterwegs und weit genug von Weimar entfernt wäre. Der Aufbruch, das Abenteuer, die Ungewissheit, das Überstehen von Gefahr, das war es, was die düsteren Gefühle vertrieb. Jetzt aber, beim Zurückschauen auf die Stadt, aus der er Reißaus genommen hatte, erkannte er das Hoffnungslose, das ihn umgab und erschrak erneut darüber. Wie schon viele Male.

Warum leben, wenn andere leben? Diese Frage verließ ihn nie. Manchmal versteckte sie sich zynisch hinter den Masken des Alltags. Dann drang sie lange gar nicht durch die zähen Stoffmassen des Erlebten. Aber sie war immer da. Sie lauerte darauf, an die Oberfläche zu treten. Sie wartete darauf, sich dort auszubreiten wie ein Schuss schwarzer Tinte ins klare Wasser.

Dem Lenz allein traute er neben Cornelia zu, diese Wortfolge richtig zu verstehen. Damals zumindest. Heute würde er diese Frage nicht mehr vor ihm preisgeben. Auch Lenzens Scharfsinn scheiterte letztlich an ihr. Auch seine Vorstellungskraft war nicht groß genug, um ihr standzuhalten. Nachdem er festgestellt hatte, dass auch der Freund nicht begriff, was damit wirklich gemeint war, sank der einstige Bruder im Geiste rapide und unwiderruflich in seiner Wertschätzung.

Er ahnte, dass es diese Frage wäre, auf die er in seiner Lebenszeit eine Antwort würde finden müssen, es wäre die Bestimmung seines Wesens, die darin läge und aus der heraus er all seine Schriften schreiben und all seine Taten unternehmen würde: Warum leben, wenn andere leben?

Er kannte das Gefühl, das aus der Schonungslosigkeit dieser Worte hervorging, nur zu gut. Es war jedes Mal, als täte sich ein Abgrund vor ihm auf. Als stürzte man in eine unabsehbare Tiefe. Dieser Abgrund. Er begleitete ihn auf Schritt und Tritt. In Wetzlar war er so nah und drohend gewesen, dass er sich einen Dolch in den Nachttisch gelegt hatte. Jeden Abend beim Zubettgehen versuchte er, die Klinge einen Zoll tief unterhalb der linken Brustwarze in seine Haut zu drücken. Manchmal drangen ein paar Tropfen Blut aus der Stelle.

Die Idee eines Selbstmords aus eigener Anstrengung beschäftigte ihn. Beispiele dafür gibt es nur wenige. Die meisten Selbstmörder lassen äußere Kräfte auf sich einwirken. Die Römer stürzten sich in ihr aufgestelltes Schwert. Aber sich selbst aus freiem Willen und mit eigener Kraft den Dolch in die Brust zu stoßen, wer brächte das fertig?

Dann fand er es wieder lächerlich, einen Dolch im Nachttisch liegen zu haben. Wer war er denn, dass er vor sich selbst damit kokettierte, sich jederzeit erstechen zu können? Spielten nicht alle seine männlichen Altersgenossen mit dieser verbotenen Vorstellung? Und musste man nicht damit rechnen, dass einmal einer ernst machen würde?

Er hatte seine Pistole einem Assessor am Gericht geliehen, einem jungen Mann, den er kaum kannte. Der Kollege wollte verreisen und eine Pistole mitnehmen. Zu seinem Schutz, sagte er. Der Assessor war unglücklich verliebt, das wusste man in Wetzlar. Aber wer von den jungen Leuten war denn nicht unglücklich verliebt? Die Liebe war seit einiger Zeit zu einer Art Kult geworden, dem die Jugend bedingungslos huldigte. Bis zu seiner Rückkehr war Goethe fest davon überzeugt, der Assessor würde sich erschießen. Er tat es nicht und kam wohlbehalten von seiner Reise zurück. Goethe sah ihn verwundert an, als der das Gericht wieder betrat. Als habe er einen vor sich, den es gar nicht mehr geben dürfte.

Ein anderer Kollege vom Gericht hat sich dann just in diesen Tagen tatsächlich mit einer von Goethes Wetzlarer Freund Kestner ausgeliehenen Pistole erschossen. Auch dieser junge Mann war unglücklich verliebt.

Goethe hat das in seinen Roman übernommen und wurde mit der Geschichte berühmt. Er hat einen Roman über die Selbsttötung aus unglücklicher Liebe geschrieben und schon geahnt, dass er damit einen Nerv treffen würde, der gerade überall bloß lag. Aber was dann passierte, hatte er nicht ahnen können. Einen Sturm der Begeisterung aus Ergriffenheit, wie es ihn noch nie gegeben hatte, löste das Buch aus. Binnen weniger Wochen wurde er zum Idol für eine ganze Generation. Sein Ruhm verbreitete sich in rasender Geschwindigkeit über ganz Europa.

Was seinen Ekel nur noch verstärkte. Später würde er schreiben, er habe sich vor dem Abgrund der Selbsttötung gerettet, indem er den Roman geschrieben habe. Während sich andere aufgrund der Lektüre dieses Buchs tatsächlich erschossen hätten. Auch diesen Zynismus sollte man ihm noch als brillante Volte auslegen. Warum leben, wenn andere leben?

Sein strahlender Stern ging auf, die fahle Sonne der anderen ging unter. So könnte man es sehen. Bald überstrahlte er alles, die Politik, den Klatsch, die Philosophie, die Literatur, das ganze Zeitalter. Eine neue Art von Einsamkeit stellte sich ein. Ein tieferes, kälteres, endgültigeres Alleinsein. War er denn noch er selbst, der Halbjurist aus Frankfurt, den die Juristerei nicht wirklich interessierte? Der Dichter der kleinen Blumen und der bunten Bänder, der in Sesenheim neben der Pastorentochter auf der Holzbank vor dem Pfarrhaus saß? War er nicht ein anderer geworden?

Jetzt hatte er wieder eine Pistole im Gepäck. Allerdings nur wegen der Gefahren, die ihm unterwegs begegnen könnten. Wegelagerer, Räuber, Tiere. Jetzt war er weit davon entfernt, die Waffe gegen sich zu richten. Auch wenn sein Lebensekel nicht gewichen war und anscheinend niemals weichen wollte.

Lebensekel, das Wort hat er von Wieland gelernt, ausgerechnet von Wieland, der wie kaum ein Zweiter dem Leben seine behaglichsten Seiten abzugewinnen versteht. Für den ist es nur ein Wort, über das er verfügt, wie über viele andere Wörter auch. Ein Wort, das Wieland korrekt einzusetzen versteht, für das ihm aber die Erfahrung fehlt.

Weimar lag schlafend unter ihm, dunkel. Einer nach dem anderen würden sich die jetzt noch in ihren Betten liegenden Menschen erheben. Keiner von ihnen wusste, was der neue Tag wirklich bringen würde. Er wollte in ein paar Tagen zurück sein. Das hatte er sich vorgenommen. Aber vielleicht kehrte er auch nie mehr nach Weimar zurück. Vielleicht behielt ihn der Berg. Er lacht kurz auf. Seine alte Schwäche für Orakel.

Den Berg hatte er zu seinem Ziel erklärt. Gegenüber Charlotte. Den Brocken hatte er zu seinem Berg der Berufung gemacht. Wie es in der Heiligen Schrift heißt. Da wolle, müsse er hinauf, hatte er ihr erklärt. Als erster Mensch im Winter auf dem Gipfel stehen und auf das Leben herabsehen.

Es passt in ihr Bild von ihm. Sie nennt ihn manchmal ihren Jesus. Ein seltsamer Zug von Wertschätzung, findet er. Wenn sie ihn ›ihren Jesus‹ nennt, ist sie am weitesten von ihm entfernt, wird sie für ihn zu einer Fremden, ein wenig auch zu einer Verrückten. Sie will einen Heiligen ausgerechnet aus ihm machen, aus ihm, dem Frankfurter Patriziersohn, einen Anwärter für die nächste Himmelfahrt. Dass er berühmt, talentiert, klug und schön ist, bedeutet ihr nichts. In ihm lägen doch ganz andere Möglichkeiten, meint sie.

Hufgetrappel durchbrach die Stille auf dem Ettersberg. Ein Pferd sprengte samt Reiter durch die Dunkelheit heran. Der Mann galoppierte auf ihn zu. Er kam rasch näher und hielt in einem Abstand von etwa zehn Metern an, indem er die Zügel herumriss. Das heiß gerittene Pferd, das in der dunklen Kälte dampfte. Der weite Umhang des Reiters, der durch die Eisluft rauschte. Der ihn umwirbelte, als er das Pferd herumriss. Es drehte sich noch einmal um seine eigene Achse. Ging vorn leicht in die Höhe. Trabte unruhig hin und her, ohne dass der Reiter die Ruhe verlor. Er versuchte es zum Stehen zu bringen. Es gelang ihm nach einem kurzen Manöver. Das Pferd schien kaum zu bändigen. Es schnaubte schwer und beruhigte sich nur langsam.

»Ei der Daus, der Herr Rat. Schon so früh unterwegs?«

Goethe erkannte durch die Dunkelheit hindurch den jungen Mann sofort. Oberforstmeister Wedel. Wie immer hellwach, zuverlässig gut gelaunt und neugierig. Auch zu dieser frühen Stunde.

»Verzeihen Sie, ich lebte in der Annahme, seine Exzellenz begleiten den Tross des Herzogs nach Eisenach«, rief Wedel.

Goethe ließ eine Pause entstehen, bevor er antwortete.

»Wir leben oft in Irrtümern, verehrter Oberforstmeister. Ich werde nachkommen, der Herzog weiß das«, gab er knapp zurück.

»Aber der Herzog wird sich sans aucun doute langweilen ohne seine Exzellenz.«

»Wohl kaum. Bei der Jagd wird meine Abwesenheit ihm gar nicht auffallen. Sie wissen doch selbst, dass er alles vergisst, wenn das Jagdhorn erschallt.«

»Selbstverständlich. Ich bin auch schon ganz kribbelig, wenn ich an die vielen Wildschweine denke, die wir erlegen werden, Exzellenz. Es ist da wirklich alles voller Wildschweine. Die brechen rudelweise in die Dörfer ein, und sogar in die Häuser. Kürzlich, heißt es, habe ein Bauer ein Wildschwein in seinem Bett vorgefunden. Anstelle seiner Frau. Ha, ha. Aber jetzt wird aufgeräumt.«

Goethe sagt dazu keinen Ton. Oberforstmeister Wedel scheint das nicht zu irritieren. Er braucht Goethes Antwort nicht.

»So eine Sau zu erlegen ist doch das Schönste, was es gibt auf Erden, nicht wahr? Man drückt ab, das Schrot rast in den flüchtenden Körper, die Sau explodiert förmlich und der sterbende Leib stürzt mit einem Schlag dumpf zur Erde und bleibt in seiner ganzen Pracht liegen. Jagen, Goethe, das ist es, das ist das Leben, verstehen Sie? Die Wildsau ist tot und man selber lebt weiter, lebt, weil man sie erlegt hat, weiter, man verleibt sie sich ein, später, und spürt es dann noch einmal besonders stark, dass man lebt, weil man sie getötet hat.«

Wedel geriet schier außer sich vor Begeisterung. Goethe wusste nichts darauf zu antworten. Er war kein Liebhaber der Jagd. Wenn eine herzogliche Treibjagd durch ein Gebiet gezogen war, lag das Land verwüstet, die Ernte fiel aus, die Bauern verarmten, die Kinder hungerten. Aber so einen wie Wedel interessierte das nicht. Den interessierte nur seine kleine Erregung, der Nervenkitzel, die lange Vorfreude, das kurze Vergnügen.

Den Herzog interessierte auch nicht, was mit den Bauern geschah, wenn die Jagd durch ihre Ländereien gezogen war. Niemanden im gesamten Adel interessierte das. Das war schon immer so gewesen. Die betroffenen Bauern rührten sich nicht. Niemand führte Beschwerde. Alles war in Ordnung. Man konnte mit ihnen machen, was man wollte. Wenn einer von ihnen aus der Rolle fiel, kerkerte man ihn ein. Dann war wieder Ruhe. Jahrzehntelang. Aber irgendwann würde sich die Jagd umdrehen und dann wären sie die Beute, sie, die sich von Gott selbst eingesetzt glauben, würden in die Kerker wandern, würden gehängt, geköpft und gepfählt werden. Die Bauern würden staunend dabeistehen und es nicht begreifen, aber kein Gott würde sich der Herrschaft erbarmen.

»Dann also Weidmannsheil, Oberforstmeister Wedel!«

»Weidmannsdank! Eure Exzellenz hat sicher zuvor etwas sehr Wichtiges zu erledigen, wenn er sich das entgehen lässt«, sagte Wedel und Goethe glaubte ein kesses Zwinkern in seinem rechten Auge zu bemerken.

Uhrzeit und Ort sprachen für sich. Wenn jemand so früh bei diesem Wetter unterwegs war, dann hatte das aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem geheimen Abenteuer zu tun.

Ging nicht der Herzog als Vorbild seiner Entourage voran? Es heißt, er sei, vor seiner Vermählung, schon bevor Goethe da war, nachts mit kleiner Begleitung über die Dörfer geritten und habe junge Frauen aufgesucht, deren Schönheit ihm in der Stadt oder unterwegs aufgefallen sei.

Er habe dann Erkundigungen eingezogen. Um wen es sich handle und wo und unter welchen Bedingungen die Erwählte wohne.

Dafür hatte er seine Leute. Die nannte man bei Hofe Berater. Die spürten jeden Leckerbissen auf. Wer eine mit gewissen Reizen ausgestattete Tochter hatte, musste darauf gefasst sein, blaublütigen Besuch zu bekommen. Grundsätzlich ohne Anmeldung ging der Herzog in die Häuser. Meist blieb er nur eine knappe Stunde. Draußen, in einiger Entfernung, warteten die Begleiter, tranken Wein aus Schläuchen und spielten im Fackelschein Würfel und Karten. Dann kam der hochwohlgeborene Freier heraus und drängte zum Aufbruch. Zuvor stürmte er wort- und grußlos an den Zimmern vorbei, in denen die Eltern des Mädchens vor der Willkür der Majestät zitterten und hofften, dass es schnell und vor allem folgenlos vorübergehen würde.

Niemand fragte je danach, welche Folgen diese Besuche für die Frauen und ihre Familien hatten. Manchmal hörte man von Kindern, die ohne Väter bei ihren Großeltern aufwuchsen. Ihre Mütter waren sechzehn oder siebzehn Jahre alt. Einige Male in den letzten Jahren spülte die Ilm die ertrunkenen Leichen sehr junger Frauen an. Sie seien aus Gram ins Wasser gegangen, hieß es hinter vorgehaltener Hand. Weitere Nachfragen verboten sich. Nach seiner Heirat soll der Herzog seine Jagdgewohnheit eingestellt haben. Aber auch das ist nur ein Gerücht.

Goethe sah griesgrämig unter seinem breiten Hut hervor, der sein Gesicht fast ganz verdeckte, und schwieg. Wedel jetzt zu treffen war ihm lästig. Wedel würde in ganz Weimar von dem Treffen mit dem Geheimrat berichten und es entsprechend kommentieren. Es würde kaum jemanden geben in der Stadt, den das nicht interessierte.

Vor wenigen Monaten ist Goethe Legationsrat am Hof in Sachsen-Weimar geworden. Im Handumdrehen ernannt. Sämtliche Instanzen, die dabei mitzureden gehabt hätten, waren vom Herzog übergangen worden. Ein Gartenhaus an der Ilm gab’s als Geschenk dazu. Der Neid, den er damit auf sich gezogen hat, war grenzenlos. Und ist es immer noch.

Freiherr von Fritsch, der mächtigste Minister im Geheimen Rat, stimmte gegen Goethes Berufung. Es nützte nichts. Die Mehrheit knickte ein und stimmte dafür. Doch niemand außer dem Herzog war wirklich dafür; der Hof kochte vor Missgunst. Eine versteckte Feindschaft, die sich seither zu einem öffentlichen Urteil verstetigt hat. Die ganze Stadt zerreißt sich das Maul über den Günstling. Womit hat er diese Förderung verdient? Wer ist er, dass ihm das alles in den Schoß fällt? Was hat er denn, das die anderen nicht haben?

Wedel spürte schnell, dass aus dem Mann nichts herauszuholen wäre.

Er fasste sich zum Gruß an den Hut und setzte sein Pferd in Bewegung. In Goethe sah er einen arroganten bürgerlichen Emporkömmling, der Weimar für seine Zwecke ausbeuten würde, um dann weiterzuziehen. Mit großem Vergnügen dachte der Oberforstmeister an die Möglichkeit, gerade diesen kapitalen Keiler zur Strecke zu bringen. Er sprengte in wildem Galopp in die Stadt hinunter. Sein schwarzer Mantel wehte wild hinter ihm her.

In den Häusern wurden erste Lichter angezündet. Der Tag begann und der Reisende war noch nicht weit gekommen. Er gab dem Pferd sachte Tritte in die Seite. Es trabte los.

2.

Nach einer halben Stunde lässt der Reiter den Wald hinter sich. Vor ihm erstreckt sich eine ausgedehnte Senke, an deren tiefster Stelle das Dorf liegt. Der Schneefall ist stärker geworden. Außerhalb des Waldes weht der Wind den Schnee waagrecht dem Reisenden ins Gesicht. Niemand, der es nicht muss, würde nach draußen gehen. Langsam steuert er das Pferd in die Senke hinunter. Auf das Dorf zu.

Seine Augen gewöhnen sich schnell an die Dunkelheit. Etwa auf halbem Weg erkennt er vor sich drei Gestalten, die zu Fuß unterwegs sind. Aus der Entfernung kommen ihm die drei wie Landstreicher, entflohene Strafgefangene, Verbannte oder Verdammte vor. Sie wirken so gebrechlich, als könnten sie sich kaum noch auf den Beinen halten. Er verlangsamt den Tritt seines Pferdes.

Es wird ihm ein wenig unheimlich, als er sich ihnen nähert. Ihre Kleidung besteht aus farblosen Säcken, die weit und lose an ihnen hängen. Der eine hinkt und hat den zweiten, offenbar orientierungslosen, an der Hand. Der dritte, dem ein Bein fehlt, versucht mithilfe zweier riesiger Krücken, die er unter seine Achseln geklemmt hat, Schritt zu halten.

Goethe hat die drei schleichenden Männer rasch eingeholt. Sie schauen zu ihm hinauf. Er sieht auf sie hinab. Aus der Nähe kann er sich ein besseres Bild über ihren Zustand machen. Sie sind im Gesicht ganz schwarz vor Schmutz. Ihre langen wirren Haare starren vor Dreck. Ausgemergelt scheinen sie. Ihre Rücken sind gekrümmt. Der Hinkende trägt merkwürdigerweise eine Brille, ein Luxus, den man selten sieht und den sich selbst bei Hof nicht jedermann leisten kann. Mit einem straffen Band sind die Augengläser hinter seinen Ohren festgebunden. Die kleinen runden Gläser sind so dick, dass seine Augen wie große Murmeln hervortreten, wenn er einen ansieht.

Der Reiter spricht die Männer nicht an. Er würde am liebsten wortlos an ihnen vorbeireiten. Sie versperren aber wie unbeabsichtigt den Weg, indem sie träge von einer Seite auf die andere torkeln. Der mit den Krücken stellt diese so weit auseinander, dass Goethe nicht vorbeikann. Er müsste ins verschneite Gelände ausweichen. Von dem Pfad will der Reiter jedoch nicht herunter.

»Würden mich die Herren bitte vorbeilassen«, sagt er schließlich ohne Nachdruck und bemüht, Freundlichkeit in seine Stimme zu legen.

Er erhält keine Antwort. Die drei schleppen sich weiter, als hätten sie nichts gehört. Goethe wiederholt seine Frage. Jetzt dreht sich einer um und bleibt stehen.

»Verzeihen Sie, Herr, wir hören sehr schlecht«, sagt er mit brüchiger Stimme. »Was haben Sie gesagt?«

Goethe wiederholt seine Frage nicht.

»Unsere Ohren sind kaputt.«

Der Sprechende sieht Goethe scharf an.

»Die Trommelfelle geplatzt. Hat der Doktor gesagt.«

Wieder so ein scharfer Blick, als würde der Invalide auf irgendeine Rache sinnen und noch überlegen, ob er in Goethe das richtige Opfer gefunden habe.

»Die Musketen, wissen Sie, eine nach der anderen neben dem Ohr abgefeuert. Danach ist man taub.«

Goethe ist erleichtert. Offenbar hat er es mit Schwerversehrten zu tun, von denen keine Gefahr ausgeht. Er lässt sich zum Schein auf ein Gespräch ein.

»So, aber ihr seht mich doch kommen.«

»Wir sehen auch schlecht. Der da ist blind.«

Er zeigt auf den Mann, den er an der Hand hat. Von den dreien weht ein unangenehmer Geruch zu Goethe hoch. Instinktiv wendet er das Gesicht in eine andere Richtung.

»Blind?«

Der Sprechende dehnt den Mund zu einem gequälten Lächeln, sodass eine dunkle, beinahe schwarze Reihe von Zahnstümpfen darin erahnbar wird.

»Er wurde geblendet. Von den Österreichern. Das war ihre Spezialität. Haben sie von den Türken übernommen.«

»Für wen habt ihr gekämpft?«

»Für Preußen, Euer Gnaden. Für den herrlichsten aller Fürsten. Den alten Fritz, diesen räudigen Hund. Möge er bei lebendigem Leib verfaulen.«

Mit diesem deutlichen Wechsel des Tons hat Goethe nicht gerechnet. Die Kerle sind ihm nun doch nicht ganz geheuer.

»Und was macht ihr jetzt bei diesem scheußlichen Wetter unterwegs?«

»Wir müssen jeden Monat einmal nach Nordhausen, um unsere Invalidenrente abzuholen. Wir sind immer zwei Tage dafür unterwegs. Am ersten Tag laufen wir hin. In Nordhausen schlafen wir in Schafställen, holen unser Geld ab – wenn wir es denn bekommen – und gehen wieder zurück.«

Der Beinamputierte sieht Goethe jetzt besonders scharf von unten heraus an. Er stützt sich, als wolle er lässig wirken, auf eine Krücke und haucht:

»Einen nach dem anderen von Euresgleichen werden wir erledigen. Bis sie alle an den Bäumen hängen und die Alraunen ihnen aus den Augenhöhlen wachsen.«

Er grinst schaurig aus einem dichten Bart heraus.

Goethe läuft es kalt über den Rücken. Der Beinamputierte hängt jetzt so lässig auf seiner Krücke, als sei er seiner Sache ganz sicher. Plötzlich verliert er das Gleichgewicht, beginnt zu schwanken und versucht, sich an einer der beiden Gehhilfen festzuhalten. Doch es nützt nichts, er stürzt seitwärts in den Schnee. Der Hinkende beugt sich zu ihm hinab. Er versucht, ihn aufzurichten, doch ihm fehlt die Kraft dazu.

Der Hinkende stürzt über den Beinamputierten und fällt ebenfalls in den Schnee. Der Blinde, der vom Hinkenden losgelassen worden ist, beginnt zu jammern und querfeldein loszulaufen. Er tritt nach wenigen Schritten in ein Loch und fällt hin. Auch er bleibt liegen. Zuerst beginnt er, laut zu schreien. Dann ist er auf einmal ganz ruhig, als wäre er tot. Goethe sitzt regungslos auf seinem Pferd und schaut den dreien zu.

»Verzeihung, edler Herr, aber würden Sie uns helfen?«, fragt der Hinkende plötzlich aus seiner unkomfortablen Position heraus. Goethe rührt sich nicht. Der Beinamputierte und der Blinde liegen regungslos im Schnee, der Hinkende bemüht sich vergebens aufzustehen.

Soll er helfen? Oder ist das eine Falle? Und wo soll er mit dem Helfen anfangen?

»Bleiben Sie ruhig, ich werde Hilfe aus der Ortschaft holen«, sagt er dann und wendet sein Pferd zum Weiterreiten. Der Hinkende sieht entsetzt zu ihm hoch und gestikuliert mit den Armen.

»Bis dahin sind wir erfroren!«

Goethe steigt ab, bückt sich zu dem Hinkenden und hilft ihm auf die Beine. Mit einem kräftigen Satz steht der Mann vor ihm und fasst ihn mit beiden Händen an die Kehle. Goethe weiß sofort, dass er seinem Gegenüber ausgeliefert ist, dass der jetzt mit ungeahnten Kräften zudrücken könnte und alles wäre vorbei. Der zuvor scheinbar so kraftlose Mann hat auf einmal Bärenkräfte. Er lässt Goethes Hals wieder los.

»Da staunen Sie, was?«

Goethe staunt nicht nur, er ist vor Schreck wie gelähmt. Dennoch versucht er sich unbeeindruckt zu geben und möglichst schnell seine Hilfsaktion fortzusetzen. Er beugt sich zu dem Beinamputierten hinab, der schlagartig den Kopf hebt und ihn hasserfüllt anstarrt. Er spuckt aus, als sich Goethe bückt. Er verfehlt ihn knapp.

»Komm bloß nicht näher, du Arschgesicht«, sagt der Beinamputierte und Goethe sieht seine gefletschten Zähne, die schwarz und unvollständig aus seinem entzündeten Zahnfleisch ragen. Er lässt ihn liegen.

»Wer sind Sie?«, fragt der Hinkende, der jetzt Goethes Arm mit einer Hand gepackt hat und ihn fest umklammert hält.

Goethe hat das Gefühl, sein Arm würde abgebunden. Er spürt, wie sich das Blut darin staut und der Arm zu schmerzen beginnt. Jetzt zückt der Hinkende mit seiner anderen Hand plötzlich ein Messer und spielt vor Goethes Gesicht damit herum.

»Stich ihn ab«, presst plötzlich der noch immer im Schnee liegende Amputierte mit fast ersterbender Stimme hervor.

Der Hinkende lächelt.

»Immer mit der Ruhe«, sagt er. »Zuerst will ich wissen, mit wem wir es zu tun haben.«

»Das tut nichts zur Sache«, wehrt Goethe ab. Aber der Invalide mit dem eisernen Handgriff bleibt hartnäckig.

»Was treibt Sie bei diesem Wetter hierher, ans Ende der Welt?«

Goethe überlegt, welche Antwort jetzt die klügste ist. Er zögert einen Augenblick.

»Ich muss nach Braunschweig, ein Todesfall in der Verwandtschaft.«

»Und dazu müssen Sie den Harz durchqueren? Und überhaupt, ein Todesfall. Deshalb reiten Sie im Winter durch den Harz? Für den Toten können Sie doch nichts mehr tun.«

»Von Gotha aus ist es der kürzeste Weg.«

Der Invalide schaut sich den vornehmen Herrn genau an und hinkt dazu halb um ihn herum.

»Was tun Sie in Gotha?«

»Ich male.«

»Aha! Der Herr ist Maler, wie schön«, sagt er und lässt im selben Augenblick Goethes Arm los. Dieser tritt zwei Schritte zurück, fasst sich kurz an den schmerzenden Arm und ergreift dann die Zügel seines Pferdes.

»Was malen Sie denn? Lassen Sie mich raten. Nackte Frauen, die Sie auf Ihren Bildern als Madonnen ausgeben?«

»Ich muss weiter.«

»Geben Sie es zu, Sie malen sie zuerst, die Madonnen, und pudern sie dann nach allen Regeln der Kunst in Ihrem Atelier.«

»Ich male Landschaften.«

»Klar, Landschaften mit nackten Huren drin.«

Goethe versucht, sich ein solches Gemälde vorzustellen.

»Ich muss weiter.«

»Immer weiter, der Herr Maler, und grüßen Sie mir die Kunst, und vor allem Ihre Hurenmodelle, wenn Sie sie wieder treffen.«

Goethe schweigt.

»Warum stichst du ihn nicht ab?«, stammelt der Amputierte aus seiner Seitenlage. »Der hat bestimmt Geld dabei.«

»Sei still, du Tölpel«, sagt der Hinkende zu ihm. »Der Herr hier steht auf unserer Seite.«

Dann wendet er sich an Goethe und tritt ganz nah an ihn heran:

»Wissen Sie auch, was ich war, bevor ich an die Preußische Armee verkauft worden bin?«, fragt der Hinkende und lässt das Messer sinken.

»Nein.«

»Wollen Sie es wissen?«

Goethe antwortet nicht darauf.

»Sie wollen es also wissen? Oder doch nicht?«

Der Blick des Hinkenden geht in die Ferne.

»Ich war ein Dichter«, sagt er mit einem zynischen und selbstmitleidigen Grinsen, mehr in die Nacht hinein als zu seinem Gegenüber.

Goethe nickt, als wolle er damit andeuten, dass er gar nichts anderes erwartet habe. Jetzt nur nichts Falsches sagen, denkt er. Der Hinkende fährt nach einer kurzen Pause fort:

»Ich dichtete Oden an die Freude, Sonette an Phyllis und Doris und allerlei Feierliches. Mir war jede Nymphe zu Willen, das können Sie mir glauben. Ich hatte ein sagenhaftes Leben. Ich habe sogar einmal mit Klopstock zu Abend gegessen. Was sagen Sie dazu?«

Goethe nickt und verzieht den Mund zu einer anerkennenden Grimasse. Der andere nimmt das mit Genugtuung zur Kenntnis.

»Klopstock hat meine Poesie geschätzt. Er wollte etwas für mich tun. Mich bekannt machen. Dann kam der Krieg. Ich hatte damals einen Maler zum Freund. Der ist jetzt blind und liegt da hinten im Feld.«

Goethe schweigt. Sein Gesicht nimmt den Ausdruck von Betroffenheit an.

»Haben Sie noch einmal etwas von Klopstock gehört?«, fragt er dann, noch immer in der Absicht, für eine gemäßigte Stimmung zu sorgen.

»Nein«, kommt die Antwort kurz und knapp. Dann nichts mehr.

Der Hinkende wendet sich ab, als wolle er andeuten, dass er genug von dem Fremden habe und nicht weiter mit ihm sprechen möchte und auch sonst nichts von ihm will. Goethe steigt vorsichtig auf sein Pferd und reitet langsam los. Für einige Augenblicke glaubt er fest daran, in der nächsten Sekunde ein Messer im Rücken zu haben. Aber nichts Derartiges geschieht. Dann hinter ihm ein gedämpfter Schrei. Er dreht sich um und erkennt, dass sich der Hinkende, der sich als vergessener Dichter ausgibt, sein Messer in den linken Arm gestoßen hat und mit schmerzverzerrtem Gesicht seitlich in den Schnee kippt.

Der Reiter gibt seinem Pferd einen Tritt in die Seite. Es verfällt sofort in einen flotten Trab. Goethe fragt sich keine Sekunde, was nun weiter aus den drei Männern wird. Er ist froh, davongekommen zu sein.

Nur dass er diese Begegnung nicht recht einzuordnen weiß, beschäftigt ihn. Es scheint ihm plötzlich, als kenne er das Land, das er mitregieren soll, gar nicht, als habe er sich noch nie um die Menschen und ihre Fragen gekümmert und gerade jetzt ist ihm nicht ganz klar, ob er sich dafür wirklich einmal interessieren wird.

Als Goethe etwa fünfzig Meter entfernt ist, erhebt sich der Hinkende und ruft ihm etwas hinterher, das Goethe nicht gleich versteht. Er hält sein Pferd an, dreht sich halb im Sitzen zurück und blickt nach hinten. Jetzt kommt der Zuruf noch einmal:

»Ich war ein Dichter, Herr Maler.« Und nach einer kurzen Pause:

»Wir sehen uns wieder.«

Goethe gibt dem Pferd noch einen leichten Tritt in die Seite. Das Gefühl, davongekommen zu sein, in jeder Hinsicht davongekommen zu sein, durchdringt seinen ganzen Körper und lässt eine unerwartete Wärme in ihm aufsteigen. Das Gefühl, vom Leben bevorzugt behandelt zu werden. Auch jetzt wieder. Was ihm die Mutter immer gesagt hat: Der Wolfgang, ein Glückskind. Aber dann sagt er sich, dass es diese Instanz, das Leben, das so blind und ungerecht handelt, doch gar nicht gibt. Das Leben will doch, dass wir alles von ihm wollen, hat Lenz einmal zu ihm gesagt. Was für ein Satz! Man möchte ihm glatt zustimmen, aber irgendetwas stimmt daran nicht. Er schüttelt den Kopf. Es war der große Irrtum, dass sie das wirklich geglaubt haben. Dass das Leben wirklich von uns will, dass wir alles von ihm wollen. Lenz glaubt es immer noch. Schon erreicht Goethe die ersten Häuser des Dorfes.

Auf dem Marktplatz entdeckt er einen Gasthof. Alle Fenster sind erleuchtet. Lautes Reden und Lachen dringt heraus. Eine große Feier ist im Gange. Goethe klopft. Eine junge Magd öffnet. Sie ist hübsch. Goethe fragt, ob man noch ein Zimmer frei habe. Die junge Frau verneint. Alles sei belegt, wegen einer Festgesellschaft, illustre Gäste. Die Hohen Räte des Fürstentums seien versammelt, es gebe etwas zu feiern. Goethe ist erschöpft. Er möchte auf keinen Fall noch ein Dorf weiter ziehen und stundenlang nach einer Unterkunft suchen. Er entschließt sich zu einer wirksamen, aber bewährten Maßnahme.

Er zieht einen Geldschein aus der Hosentasche. Die Augen der Magd weiten sich, sie scheint nicht nur überrascht zu sein, sondern zutiefst betroffen. So viel Geld in einem einzigen Schein hat sie noch niemals gesehen. Er sieht sie an, sie lässt ihren Blick zunächst auf dem Geld ruhen und sieht dann mit ungläubigen Augen zu ihm auf.

»Meinen Sie nicht, dass in irgendeinem Winkel des Hauses noch etwas frei ist?«

»Na, ich werde doch noch mal den Wirt fragen müssen«, sagt sie.

Der Wirt kommt, groß, feist, er hat einen roten Kopf und im Nacken graue fettige Haare. Aus glasigen Augen blickt er seinen Gast mit ausdrucksloser Miene an. Dann entdeckt er den Geldschein und sogleich belebt sich sein Gesicht. Er schlägt sich an die Stirn, schüttelt über sich selbst den Kopf und erinnert sich sofort daran, noch eine Kammer zu haben, die der Reisende für diese Nacht beziehen könne. Es sei aber nur ein Verschlag neben dem Festsaal, in dem die große Gesellschaft jetzt feiere.

Goethe lässt das Pferd absatteln. Lässt es von einem Burschen in den Stall führen. Bringt seine Sachen in die Kammer. Es handelt sich tatsächlich um einen Bretterverschlag. Darin befindet sich ein großes Doppelbett und an der Seite noch ein drittes, eher schmales Bett.

Die Festgesellschaft direkt nebenan ist so laut, dass man es in dem Verschlag jetzt kaum aushält. An Schlaf ist nicht zu denken. Goethe sitzt auf dem Doppelbett. Ganz offenbar ist dies das Schlafzimmer des Wirtsehepaars. Angesichts der Summe, die Goethe anbietet, kann der Wirt nicht Nein sagen. Aber Goethe muss sich vorsehen. Er hat sich als wohlhabend zu erkennen gegeben und gäbe ein gutes Opfer ab.

Er beschließt, in den Gastraum zu gehen und Essen zu bestellen. Er zieht die nassen Sachen aus und legt trockene Kleider an. Er richtet den etwas wirr gewordenen Zopf. Er zieht seinen Dolch und betrachtet sein Spiegelbild auf der Stahlklinge. Das Geld steckt er in die Hosentaschen. Er traut der hübschen Magd nicht so recht. Sie hat etwas Anmutiges und zugleich Verschlagenes. Eine merkwürdige Mischung, wie sie beim einfachen Volk oft vorkommt. Er gesteht sich ein, dass ihn diese Mischung durchaus reizen kann.

Zum Essen ordert er eine Kanne Wein. Ein zweiter Gast sitzt im Raum. Er erinnert ihn sofort an Lenz. Dieselbe kleinwüchsig zierliche Statur, derselbe nervös suchende Blick, der sich beim Eintreten von der ersten Sekunde an auf den Neuankömmling heftet. Goethe setzt sich möglichst weit von dem Gast entfernt an einen Tisch in der hintersten Ecke des Raums. Von dort aus kann er das Treiben aus dem Festsaal genauso gut hören wie aus dem Bretterverschlag. Von seinem Platz aus könnte er jetzt sogar durch ein Astloch in der Holzwand in den Raum hineinsehen. Er sagt sich, dass ihn das überhaupt nicht interessiert. Im nächsten Moment beugt er sich nach vorne und blickt durch das Astloch.

Er sieht Männer, nur Männer, höhere Stände, wie er an den Kleidern erkennt. Alle reden wild durcheinander. Dabei sitzen auch die Schreiber und Burschen der hohen Herren, auch sie standesgemäß und wie zu einem feierlichen Anlass gekleidet.

Der Wein muss schon seit längerer Zeit in Strömen fließen. Einige haben sich mit roten Köpfen in Rage geredet, wieder andere haben den Arm um ihren Nebenmann gelegt, lallen etwas vor sich hin und scheinen schon reichlich benebelt. Goethe wendet sich seinem eigenen Wein zu. Der Herr vom Tisch gegenüber spricht ihn mit einer für seinen zierlichen Wuchs ungewöhnlich festen und sonoren Stimme an:

»Sie gehören wohl nicht zu den hohen Herren, die drüben feiern?«

Goethe vermeidet es aufzuschauen.

»Nein«, entgegnet er, indem er an seiner Jacke herumnestelt und dabei nach unten blickt.

»Darf ich mich zu Ihnen setzen?«

»Nein«, murmelt er und hofft, der andere habe es verstanden.

Noch immer sieht Goethe den Mann nicht an.

»Danke, sehr freundlich.«

Der kleine Mann erhebt sich und kommt an Goethes Tisch. Er ist etwa dreißig Jahre alt und hat keine Haare mehr, was ihn älter erscheinen lässt.

»Darf ich mich vorstellen: von Gleichen.«

Jetzt erst sieht Goethe zu ihm auf.

»Angenehm, von Weber.«

Der Kahlköpfige sieht Goethe mit einem süffisanten Lächeln interessiert an. Der dreht den Blick in eine andere Richtung, um dieser Musterung auszuweichen. Dann fängt von Gleichen an:

»Lassen Sie mich raten, Herr von Weber, ich bin mir fast sicher, Sie sind Künstler.«

»Chapeau, wie haben Sie das erraten?«

»Da schauen Sie, was? Aber das ist kein Hexenwerk, sondern Wissenschaft. Es ist die Physiognomie, die es verrät.«

Goethe ahnt, dass er hier einen äußerst merkwürdigen Zeitgenossen getroffen hat. Vielleicht einen Gelehrten, dem die neuesten Theorien über den Menschen geläufig sind.

»Sagen Sie bloß, Sie sind ein Anhänger von Lavater«, sagt Goethe.

Er hat die Frage in einem eher gelangweilten Tonfall vorgebracht.

»Ganz richtig. Was für ein Fortschritt in der Menschenwissenschaft, nicht wahr? Kennen Sie Lavater auch?«

Goethe überlegt. Er muss sich entscheiden. Fährt er im Thema fort oder wiegelt er es ab. Dieses Zögern hält ein paar Augenblicke an, die Goethe wie eine Ewigkeit vorkommen. Der andere schaut ihm erwartungsvoll und herausfordernd direkt in die Augen. Schließlich weiß Goethe nicht weiter, weshalb er sich fürs Weitermachen entscheidet:

»Verzeihen Sie, dass ich das so frei bekenne, aber wenn Sie mich so fragen, dann muss ich zugeben, ich bin ein guter Freund von Lavater.«

»Oha! Das heißt, Sie korrespondieren mit einem Genie?«

»Allerdings. Ich habe ihn selbst in Zürich aufgesucht und kürzlich noch mit ihm physiognomische Studien betrieben.«

»Das ist ja ungeheuerlich! Sie sind also einer der wenigen Glücklichen, die exklusive Einblicke in die neue Wissenschaft genießen.«

»In der Tat«, sagt Goethe und versucht einen möglichst unbewegten Gesichtsausdruck dabei zu zeigen. Von Gleichen schaut ihn noch immer gespannt und erwartungsvoll an, als erwarte er ungeheure Neuigkeiten von dieser Zufallsbekanntschaft.

»Eine Wissenschaft, die vom Äußeren aufs Innere schließt«, fängt Goethe wieder an, »ist an und für sich fragwürdig. Das hat es jedenfalls noch nicht gegeben. Man darf keine voreiligen Schlüsse ziehen. Im Grunde muss man sogar vollständig darauf verzichten, Schlüsse zu ziehen. Man muss sehr genau beobachten. Und dann dazu in der Lage sein, die richtigen Schlüsse zu ziehen.«

»Das lässt sich hören«, ruft der andere aus, »Sie sprechen wie ein wahrer, alterfahrener Physiognomist.«

Goethe lächelt fein, als wolle er die Schmeichelei mit gebotener Selbstironie zulassen.

»Es ist gleichwohl eine Wissenschaft für wenige«, sagt er wie zu sich selbst, was ihm eine besondere Souveränität gibt und den Zuhörer in den Bann schlägt. Von Gleichen sieht ihn an, als habe er eine Art Naturwunder vor sich oder gerade eine seltene Spezies entdeckt.

»Es ist ein Glück für die Welt, dass die wenigsten Menschen als Beobachter geboren sind«, fügt er hinzu.

»Sie sagen es! Die Wenigsten, die Allerwenigsten – zu denen wir uns allerdings zählen dürfen«, ergänzt von Gleichen.

»Zweifellos.«

»Wenn Sie so versiert in diesen Dingen sind, werden Sie sicher erraten können, um was für ein Exemplar unserer Spezies es sich bei mir handelt?«

»Erraten? Ich bitte Sie, Verehrtester. Raten wäre doch wohl keine Wissenschaft.«