9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eichborn

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Cécile ist als junge Wirtin einer kleinen Pension in Nizza einiges gewohnt. Aber so einen seltsamen Gast hatte sie noch nie zu betreuen. Er scheint ihren Reizen gegenüber völlig unbeeindruckt, er schreibt wie besessen an etwas völlig Unverständlichem, er leidet schwer an seinem Kopfschmerz und ist doch auch immer wieder auf einmal so leichtfüßig, so heiter. Er hat, soviel versteht Cécile, Großes vor. Ob sie, Cécile, diesem kauzigen Mann namens Nietzsche dabei wohl behilflich sein kann? Aus den realen Ereignissen um Nietzsches Aufenthalte in Nizza spinnt Christian Schärf einen klugen und witzigen Roman. Geistesgröße trifft Sehnsuchtslandschaft: eine nicht immer glücksverheißende, aber immer interessante Kombination.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 378

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Inhalt

Über das Buch

Cécile ist als junge Wirtin einer kleinen Pension in Nizza einiges gewohnt. Aber so einen seltsamen Gast hatte sie noch nie zu betreuen. Er scheint ihren Reizen gegenüber völlig unbeeindruckt, er schreibt wie besessen an etwas völlig Unverständlichem, er leidet schwer an seinem Kopfschmerz und ist doch auch immer wieder auf einmal so leichtfüßig, so heiter. Er hat, soviel versteht Cécile, Großes vor. Ob sie, Cécile, diesem kauzigen Mann namens Nietzsche dabei wohl behilflich sein kann? Aus den realen Ereignissen um Nietzsches Aufenthalt in Nizza im Dezember 1883 spinnt Christian Schärf ein kluges und witziges Kabinettstückchen. Geistesgröße trifft Sehnsuchtslandschaft: eine nicht immer glücksverheißende, aber immer interessante Kombination.

Über den Autor

Christian Schärf, geboren 1960 in Ludwigshafen am Rhein. Lehrt seit 1989 Literaturwissenschaft, Philosophie und Kreatives Schreiben an verschiedenen Universitäten im In- und Ausland, seit 2013 leitet er das Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft der Universität Hildesheim. »Ein Winter in Nizza« ist sein Romandebüt.

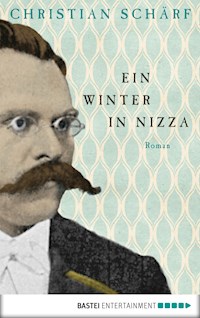

Christian Schärf

Ein Winter in Nizza

Roman

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln

Umschlaggestaltung: Christina Hucke, Frankfurt Einband-/Umschlagmotiv: © Ullstein bild – Heritage Images/ Ann Ronan Pictures E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-8387-5833-6

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für C.

Warum dürfte die Welt, die uns etwas angeht –, nicht eine Fiktion sein?

Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse

Erster Teil

1.

Am 2. Dezember 1883, einem Sonntag, wehte eine starke, aber milde Brise vom Hafen her die rue Ségurane zur Place Garibaldi hinunter. Das Pferdefuhrwerk, das am späten Nachmittag vor dem Haus Nummer 38 hielt, beförderte einen Neuankömmling, der, so angestrengt er auch aus dem Fenster der Kutsche hinausblickte, nichts sehen konnte als verschwommene Schemen und ineinanderfließende Farben. Er hatte starkes Kopfweh, spürte ein die Augäpfel wie Nadeln traktierendes Stechen und hustete in regelmäßigen Schüben in ein nicht mehr ganz sauberes Taschentuch.

Trotz der Wollsocken, die ihm seine Mutter noch nach Genua gesandt hatte und die er jetzt trug, hatte er kalte Füße und fror schon seit Ventimiglia von unten nach oben langsam durch. Er sah das als kein gutes Zeichen an, war er doch nach Nizza gekommen, um dem Winter zu entfliehen, den schweren Wolken vor allem, die zwischen Oktober und März auch über der ligurischen Bucht viel zu oft hingen, die sich in sein Gehirn fraßen und dort oft tage-, manchmal wochenlang wie Blei liegen blieben. Auch der Kälte wollte er entkommen, die ihn noch in Norditalien so oft ereilt hatte, und die er jetzt, wie es schien, in den Wollsocken seiner Mutter nach Nizza mitgebracht hatte.

Er erhob sich wie ein uralter Mann von seinem Sitz in der Kutsche. Er sei in der Hüfte schief, hatte ein Arzt zu ihm gesagt, er bewege sich jetzt schon nach langem Sitzen wie ein Greis, und das mit erst achtunddreißig Jahren!

Er stieg aus und blickte zum Himmel. Er sah immer noch nicht viel, nur dass die in seinen Augen verschwommen schimmernde Farbe kein Blau war, sondern ein mattes Grau, durchsetzt von dunkleren, fast schwarzen Flecken. Dafür also war er hierhergekommen, war diese ganze verdammte Küste hinuntergefahren, in diesen fürchterlich ruckelnden Zügen mit ihren schäbigen Holzbänken, auf denen er schon nach Minuten seinen Ischiasnerv deutlich spürte, und in diesen schrecklichen, schlecht gefederten Kutschen, die er sich als einzige Gefährte leisten konnte und die ausnahmslos von primitiven, ihm unsinnige Gespräche aufzwingenden Subjekten gesteuert wurden. Hier in Nizza scheine immer die Sonne, hatte es geheißen, er hatte es in zahllosen Berichten schwarz auf weiß gelesen, 220 Sonnentage habe diese Stadt, mehr als alle für ihn auf dieser Welt erreichbaren Orte – und nun das.

Den Aufzeichnungen, Vorhersagen und Bulletins der Meteorologen kann man genauso wenig trauen wie früher den Sprüchen der Regenmacher, dachte er. Das sollen also die Früchte der großen positiven Wissenschaft sein! Lächerlich! Er holte wieder sein großes Taschentuch heraus und schnäuzte sich in heftigen trompetenden Stößen. »Vous avez de la chance. Il fait beau pour décembre«, sagte der Kutscher von seinem Bock herunter in das Schnäuzen hinein. »Wie meinen?«, gab der Gast noch halb hinter seinem Taschentuch versteckt zurück; er hatte kein Wort verstanden.

An der Tür des Hauses gewahrte er die klaren Konturen eines schmutzig silbergrauen Klopfers. Vielleicht ist es doch nicht so schlecht gewesen, hierherzukommen, dachte der Reisende, wahrscheinlich ist es das Licht, das berühmte Licht Nizzas, das ihn besser sehen lässt, auch wenn es heute noch durch eine Wolkendecke hindurchmuss. Dieses Licht habe schon Nike zum Triumph geführt, dachte er, es sei das halkyonische Licht von den glückseligen Inseln Griechenlands, das Nike mitgebracht und das sie mit der Gründung dieser Stadt hier verewigt habe. Hier müsse es ihm glücken, hier werde er es schaffen. Nikes Triumph müsse der seine werden. Dieser Sieg aber würde der Sieg Zarathustras sein.

Während er dies dachte und im selben Augenblick Lust bekam, den Gedanken gleich hier und auf der Stelle weiterzuverfolgen, ja als er gerade seinen Notizblock zücken wollte – wo hatte er ihn nur hingesteckt? –, wurde die Tür geöffnet, und eine alte kleine Frau mit gekrümmtem Rücken stand vor ihm. Durch ihre gebückte Körperhaltung war ihr Kopf fast auf der Höhe seiner Hüften.

Er suchte mit den immer noch schmerzenden Augen den Raum vor sich ab, um zu sehen, wer ihm geöffnet habe. Ob man ein Zimmer für ihn habe, rief er, der Kutscher habe ihn vom Bahnhof hierhergebracht, er komme geradewegs von Villefranche, wo er den Doktor Paneth aus Wien vergeblich aufgesucht habe, sei zuvor auch schon in Menton gewesen, wo zweimal im Jahr die Zitronen blühten, und komme doch eigentlich aus Genua, was, wenn man es ganz genau nähme, auch nicht richtig sei. Er schreibe ein Buch, rief er in die dunkle Ferne des muffigen Hausflurs, er habe eigentlich immer ein Buch geschrieben, wo er auch hingekommen sei, habe er sich sogleich dem Vorhaben gewidmet, ein Buch zu schreiben. Aber diesmal sei es kein gewöhnliches Buch, kein Buch wie alle anderen, nicht einmal ein Buch wie seine anderen Büchern, von denen an sich schon kein einziges wie die aller anderen sei.

Die Alte blickte mühsam zu ihm auf und schüttelte den Kopf. Immer lädt man die Deutschen bei ihr ab. Sie drehte sich um und ging stumm in den Flur hinein. Der Gast zweifelte nicht daran, dass er ihr folgen solle, auch wenn sie keinerlei Zeichen dazu gegeben hatte. Sie verschwand schlurfend in einem vom Flur abgehenden Zimmer, dessen Tür blitzschnell ins Schloss fiel. Er blieb allein mit seinem kleinen Koffer in der einen und seinem grauen Regenschirm in der anderen Hand in dem stockfinsteren und nach altem Keller riechenden Flur stehen. Nach zwei endlosen Minuten kam sie mit einem großen rostigen Schlüssel zurück. Das Eckzimmer im zweiten Stock, sagte sie nur und hielt ihm ein Blatt Papier hin, in das er sich wohl einzutragen hatte.

Morgen früh um acht komme Cécile, ihre Enkeltochter, mit Kaffee und Croissants. Heute sei Sonntag, da habe die Kleine frei, man könne die jungen Dinger ja nicht immer nur ins Joch spannen. Das könne er nicht vertragen, wollte er sagen, auf gar keinen Fall Kaffee und Croissants, das gäbe eine Jahrhundertmigräne, das bitte nicht, dann lieber gar kein Frühstück. Aber die Alte war schon wieder hinter der Tür verschwunden. Danach wurde es totenstill.

Mühsam stieg er die Treppen hinauf und schlurfte den Flur entlang. Der Kellergeruch folgte ihm bis in den zweiten Stock. Er betrat das Zimmer. Ein Stuhl, ein Tisch, ein Bett, ein Schrank, ein Waschtischchen mit einer Porzellankanne, in der Ecke ein Ohrensessel, der aussah, als sei er die Heimstatt aller Motten Nizzas. Die Wände des Zimmers waren kahl und in einem vergilbten Weiß gehalten, der Boden bestand aus breiten, ausgetretenen Dielen, es gab keinen Teppich und keinen Ofen. Er setzte sich an den Tisch, nahm die Brille ab und beugte sich zu dem Anmeldeformular hinunter. Seine Augen saßen wie zwei glühende Eisen in seinem Kopf. Seine Schläfen pochten wie Dampfhämmer. Seine Zunge war vollkommen ausgetrocknet. Seine Lendenwirbel schmerzten, als müsse er auseinanderbrechen. Er suchte die richtige Stelle auf dem Anmeldeformular und fand sie nicht. War es ein leeres Blatt Papier, das er vor sich hatte, oder waren seine Augen jetzt schon so schlecht, dass er auf dem Blatt nichts erkennen konnte? Er trug sich kurzerhand mitten auf dem Blatt ein: Dr. Friedrich Nietzsche. Universitätsprofessor aus Basel, und unterschrieb in unleserlichem Gekritzel mit seinem wahren Namen: Fridericus Lux, Nux, Dux, Crux.

2.

Als am nächsten Morgen, Punkt acht Uhr, Cécile mit dem Kaffee und den Croissants eintrat, saß Nietzsche vollständig angezogen am Tisch.

Es habe so ausgesehen, als sei der Professor die Nacht gar nicht im Bett gewesen, schrieb Cécile abends in ihr Tagebuch. Er sagte, er habe doch gesagt, keinen Kaffee und auch keine Croissants, ob er das nicht gesagt habe? Er esse ausschließlich Grahambrot, und zwar das von seiner Mutter ihm zugeschickte, er habe noch genug da für die nächsten Tage. Grahambrot klinge seltsam, notierte Cécile und unterstrich das Wort Grahambrot, sie frage sich immer, wie die Deutschen diese vielen verschiedenen Brotsorten hinunterbekämen, auf die sie so stolz seien.

Er trinke keinen Kaffee, sondern morgens nur Pfefferminztee, fuhr der Gast fort, alles andere greife seine Magenwände an. Es tue ihm leid, das so direkt sagen zu müssen, aber er müsse sich endlos übergeben, wenn er Kaffee trinke. »Ich habe in der Nacht etwas gefröstelt, kann man denn keinen Ofen ins Zimmer stellen?«, sagte er ohne jeden fordernden Ton in der Stimme.

»In diesem Zimmer hat es noch nie einen Ofen gegeben«, war ihre Antwort. »Es liegt nach Süden, zum Hafen hin, und ist auch ohne Ofen warm genug. Es hat sich noch niemand über einen fehlenden Ofen in diesem Zimmer beschwert. Wir haben auch keinen zusätzlichen Ofen«, sagte sie und zog entschuldigend die Schultern hoch.

Es sei erstaunlich, dass sich darüber noch niemand beschwert habe, gab er zurück. Dieses Zimmer sei kälter als alle Zimmer, die er jemals im Süden bewohnt habe.

Er werde heute die Stadt erwandern, sagte er nach einer Pause, deren bleierne Stille, so Cécile, eine aus dem Grab herauskommende Stille gewesen sei. Es lief ihr eiskalt den Rücken hinunter.

»Ich werde mich vor allem erkundigen, wann die Schiffe nach Korsika abgehen«, sagte der Mieter.

»Sie wollen nach Korsika übersetzen?«

Cécile konnte sich diesen weltfremd anmutenden Mann nicht auf der wilden Insel vorstellen, auf der es von Strauchdieben und Desperados nur so wimmelte. Für ihre Begriffe, so schrieb sie, könnte ein halbblinder deutscher Professor in dieser Umgebung keine zwei Tage überleben.

»Wenn es die Umstände erlauben, ja, dann werde ich bis nach Korsika reisen«, gab er zurück. Nietzsche sagte das mit leiser Stimme wie zu sich selbst und fuhr nach einer Pause, immer noch im Ton eines Selbstgesprächs, fort: »Auf der Insel Napoleons, um genau zu sein, in Ajaccio, der Geburtsstadt des Imperators, wird mir gelingen, was nicht einmal diesem gelungen ist. Was noch keinem Menschen jemals gelungen ist.«

Cécile begriff nicht, was er meinte. Was war ein Imperator?

Die Geschichte der Menschheit werde in zwei Teile zerbrechen, einen vor ihm und einen nach ihm, sagte er. Dann war er ruhig. Eine ungeheuer bedeutsame Stille lag nun wieder über dem Zimmer. Eine eigentümliche Beklemmung überkam sie.

Später notierte Cécile in ihrem Tagebuch: Er ist ein unheimlicher Mann, mir graut vor ihm. Er wirkt düster und besessen, sein Schnurrbart ist riesig, und er riecht nach Erbsensuppe. Das ganze Zimmer hat nach Erbsensuppe gerochen, obwohl er bestimmt keine Erbsensuppe am Abend auf dem Zimmer gegessen hatte. Er hat offenbar gar nichts gegessen, und schon gar keine Erbsensuppe. Weshalb riecht er dann nach Erbsensuppe? Hat er in Erbsensuppe gebadet? Oder benutzt er ein Erbsensuppenparfum aus Deutschland? Weshalb sollte denn die Geschichte der Menschheit in zwei Teile zerbrechen, nur weil er auf Korsika wäre? Vielleicht ist es ein Verrückter. Vraiment bizarre!

»Gutes Kind«, sagte er zu ihr. »Wie alt bist du?«

»Zweiundzwanzig, mein Herr«, antwortete sie zögerlich und erwartete, dass er nun die ersten Versuche unternehmen würde, sie zu verführen, das war sie von den Gästen nicht anders gewohnt.

Nietzsche starrte vor sich hin.

Ob sie denn einmal studieren wolle, fragte er sie plötzlich. Er kenne eine Dame in Rom, die stehe mit den studierenden Frauen in ganz Europa in Verbindung. Viele seien es ja nicht, aber immerhin, er lächelte gequält und sagte, er könne etwas für sie tun, wenn sie studieren wolle, sie müsse in der Schweiz studieren, da sei alles viel freier und für Frauen einfacher.

Sie antwortete ihm, sie habe keine Absicht zu studieren. Sie gehe gern an den Strand und mit ihrer Freundin spazieren, Nizza gefalle ihr, sie liebe die Socca, die er probieren müsse, sie spreche sogar schon ganz gut Nissà, den Dialekt von Nizza, sie kümmere sich um die liebe Mamie, den einzigen Menschen, den sie noch habe, und sie verdiene nebenbei ganz gut. Weshalb sollte sie studieren?

Nietzsche nahm sein dünnes Brillengestell ab und sah sie an. Seine Augen saßen tief in den Höhlen, waren ganz klein und hatten abwechselnd den wässrigen Glanz erloschener Sterne und das trübe Leuchten matt gewordener Edelsteine, so dass man ihnen keine Farbe eindeutig zuordnen konnte. Zumal sich darüber buschige dunkle Augenbrauen erhoben, die diese Augen wie Trauerflore umkränzten und mit dem gewaltigen Schnurrbart eine zeremonielle Einheit bildeten, die aus dem Mann, wie Cécile schrieb, eine Art Croque-Mort, einen Totengräber, machte. Sein Blick sei wie blind, nicht weniger horrible sei seine hohe Stirn, die etwas Klares und Kaltes habe, als sei sie aus Wachs und jedenfalls aus einem toten Material. Seine Stirn erinnere sie an die Stirn ihres toten Vaters im Sarg.

Das bleierne Schweigen, das immer wieder eintrat, hielt Cécile nicht lange aus. Schließlich gab sie dem schwermütig vor sich hin Starrenden ein paar Empfehlungen zu Wanderungen. Er müsse die Promenade des Anglais hinunter oder hinüber zum Mont Boron, von wo aus er über die ganze Stadt sehen könne. Er könne bequem an einem Tag die ganze Engelsbucht durchwandern bis hinüber nach Antibes. Abends sei es besonders schön, da blinkten die Leuchttürme von Antibes und von Cap Ferrat wie zwei weit draußen auf dem Meer aufgestellte Wächter der Bucht einander zu. Außerdem dürfe er die vague de quatre heure nicht verpassen, die Vier-Uhr-Welle, die jeden Tag um diese Zeit urplötzlich den Strand überspüle.

»Niemand weiß, weshalb das so ist, weshalb diese eine hohe Welle immer zur selben Zeit das Ufer überspült«, sagte sie. »Aber sie hat uns noch nie im Stich gelassen.«

Es schien ihr, als höre er gar nicht zu.

»Ich werde bald aufbrechen«, sagte er. »Heute muss ich noch einmal nach Villefranche.« Er blätterte in einem kleinen schwarzen Notizbuch, das neben ihm auf dem Tisch lag. Die Seiten schienen ihr mit einer winzig keinen Schrift vollständig bedeckt zu sein. Ob er seine eigene Schrift überhaupt noch lesen kann?

Cécile beschloss, dass es besser sei, sich zurückzuziehen. Sie nahm das Tablett in der Absicht, alles wieder mitzunehmen, den Kaffee und die Croissants und auch das Schälchen mit der Marmelade, als er aufsah und sein Blick starr auf ihr haften blieb: »Wissen Sie, wie man mich in Genua nannte?«

Er ließ erneut eine Pause entstehen und sagte dann mit einem müden Lächeln: »Il piccolo santo.« Ob sie das verstehe?

Nein, sie verstehe die Sprache nicht, die man in Genua spreche, nur Französisch, Deutsch und ein bisschen Nissà.

Das sei Italienisch, sagte Nietzsche darauf, und es bedeute: Der kleine Heilige.

Sie solle das Tablett hierlassen, sagte er dann, er habe Lust auf Kaffee. Er hob die Tasse mit dem Milchkaffee an seinen Mund und nippte daran.

»Ob mir die Leute in Nizza auch so einen Namen geben werden?«, fragte er und lächelte traurig unter seinem gewaltigen Schnurrbart. Cécile antwortete: »Die Namen der Heiligen sind hier wohl alle schon vergeben.« Sie lachte. Worauf auch er lachte. Richtig gelacht habe er, notierte Cécile am Abend. Er habe ihr den Eindruck eines Menschen vermittelt, der eigentlich gern lache, der aber gewöhnlich einfach keinen Anlass dazu finde.

3.

Der Wiener Physiologe Dr. Josef Paneth, ein Schüler Ernst von Brückes und ein enger Freund Sigmund Freuds, welcher Paneth in seiner Traumdeutung erwähnt, hielt sich von November 1883 bis zum April 1884 in der Funktion eines Spezialisten für Neurologie und Sekretionen aus Forschungsgründen in der zoologischen Station von Villefranche, zehn Kilometer östlich von Nizza, auf.

Paneth war neben seiner naturwissenschaftlichen Profession in hohem Maße philosophisch interessiert. Er sah in der Philosophie keinen Gegensatz zu seinen physiologischen Studien, sondern erblickte darin deren notwendige Ergänzung. Regelmäßig konsultierte er Kant und Schopenhauer. Immer intensiver beschäftigte ihn gerade aus Sicht des Mediziners die Erkenntnistheorie, in der er die problematische, und eben darum unumgängliche Grundlage aller naturwissenschaftlichen Forschung erblickte.

Die ihn stets beunruhigende Frage, was wir überhaupt wissen können, hatte ihn schließlich auch zu Nietzsche geführt, und er blieb an dem Philosophen hängen, der unter Kennern schon damals einen exklusiven Ruf genoss und dem man überraschende Resultate auf vielen Gebieten zutraute. Paneth war davon überzeugt, Nietzsche habe gerade die Probleme der Erkenntnis, ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen am tiefsten und radikalsten durchdacht. Doch, so war zu hören, hatten Nietzsche diese Fragen so sehr angegriffen, dass er sich persönlich immer mehr in einen fragwürdigen Zustand manövriert hatte.

Obwohl es seiner streng wissenschaftlichen Haltung widersprach, fragte sich der Physiologe manchmal, wie so einer wie Nietzsche eigentlich lebte. Er vermochte sich nicht vorzustellen, wie ein solcher Denker seinen Alltag gestaltete, ja auch nur die Vorstellung, dass er einen Alltag haben musste, machte ihn ratlos.

Paneth hatte gehört, dass sich Nietzsche winters im Mittelmeerraum aufhielt und erkundigte sich in seinen Wiener Kollegenkreisen, ob jemand zufällig wisse, wo genau dieser merkwürdige Reisende anzutreffen sei. Dazu konnten weder Freud noch ein anderer seiner medizinischen Kollegen in Wien etwas Verlässliches sagen. Vor allem Freud tat so, als kenne er Nietzsche als Autor fast gar nicht, ja als könne er nicht einmal seinen Namen richtig aussprechen. Das Z störe ihn erheblich, hatte er einmal zu Paneth gesagt, ob man das Z denn mitspreche und ob es sich aufgrund der merkwürdigen Konsonantenhäufung in diesem Namen nicht eigentlich um einen Osteuropäer, zum Beispiel einen Polen, handle, dessen Deutsch zu wünschen übrig lasse. Er, Freud, habe schließlich gehört, dieser Nietzsche drücke sich meist nur fragmentarisch aus.

Doch auch Freuds vorgebliche Ignoranz konnte nicht verhindern, dass bald schon im wissenschaftlichen Wien die Frage kursierte, wie man an Nietzsche herankommen könne, bis man nach einer Phase anhaltender Ratlosigkeit auf Franz Overbeck, Professor für Kirchengeschichte und Neues Testament in Basel, stieß, den besten Freund Nietzsches aus Basler Tagen, wie sich herausstellte, und schriftlich bei ihm anfragte. Overbeck ließ sich mit der Antwort so viel Zeit, dass die Anfrage schon wieder in Vergessenheit geraten war. Er war noch immer über jeden Schritt Nietzsches informiert und überwachte dessen Reisen im Alpenraum und am Mittelmeer aus der Ferne mit den Augen des besorgten Freundes. Overbeck bestätigte schließlich den Wiener Kollegen, dass sich Nietzsche diesen Spätherbst zuerst in Genua aufhalte und dann beabsichtige, nach Menton, vielleicht auch weiter bis nach Nizza zu reisen.

Über Overbeck gelangte Paneths Anfrage, versehen mit dem Hinweis, hier handle es sich um einen an Verehrung grenzenden Bewunderer, kurz darauf zu Nietzsche selbst, der sich unverzüglich bei Overbeck erkundigte, wo genau sich der Wiener Forscher eigentlich aufhalte. Das aber wusste Overbeck nicht, und, da Paneth bereits, ohne eine Adresse bei Overbeck hinterlassen zu haben, nach Villefranche abgereist war, erkundigte sich Overbeck nun wiederum bei Freud, ob er etwas über den Verbleib Paneths an der französischen Riviera wisse.

Freud antwortete, er interessiere sich im Grunde nicht für Paneth, der sich in letzter Zeit mehr für Nietzsche interessiert habe als für die Neurologie und die Frage der Sekretionen, was ja unstreitig seine eigentliche Aufgabe sei. Höchstwahrscheinlich sei er aber von November an in der zoologischen Station von Villefranche anzutreffen, wo er an der Erforschung von Zellen arbeite, von denen er wahrhaftig annehme, sie trügen dereinst seinen Namen, was er, Freud, für nichts weniger als anmaßend halte. Tatsächlich hatte Sigmund Freud Jahre später aufgrund der Entdeckung der so genannten Paneth-Zellen ein Glückwunschtelegramm abgeschickt (das wie alle anderen Glückwünsche aufgrund des bereits im Jahre 1890 erfolgten Ablebens Paneths lediglich seine Gattin Sofi erreichte).

Auf seinem Weg von Genua nach Nizza kam Nietzsche Ende November 1883 durch Villefranche, wo er sogleich das Laboratorium der zoologischen Station und also Dr. Paneth, von dessen Zuspruch er sich ungeheuer viel versprach, aufsuchte. Nietzsche fühlte sich von Gegnern und Feinden umzingelt und sah jeden, den er auf seiner Seite glaubte, als einen Erleuchteten an. Er träumte davon, einen kleinen Kreis von Verehrern um sich zu scharen, um mit ihnen eine philosophische Kolonie zu gründen. Von dieser kleinen Gemeinde aus, so hoffte er, würde sein Werk seine unvergleichliche Wirkung beginnen und sein Name in die Welt getragen werden.

Doch hatte Nietzsche zunächst Pech. Als er nach Villefranche kam, befand sich Paneth auf einer Forschungsreise, die ihn während der letzten Novemberwoche nach Korsika führte. Nietzsche fasste diesen Umstand als ein Zeichen auf. Dass jemand, der wie dieser Österreicher seine Schriften schätzte, nach Korsika aufbricht und sich in dem historischen Moment auf der Insel Napoleons, ja vielleicht gar in Ajaccio selbst aufhielt, war für Nietzsche ein Zeichen für Paneths geistige Nähe zu ihm. Paneth wurde in Nietzsches Augen zu seinem Künder und Vorläufer auf der seligsten der seligen Inseln, die er im Zarathustra beschrieben hatte, eine Art Johannes der Täufer auf Tauchstation.

Überall sah Nietzsche solche Winke des Schicksals. Überall identifizierte er sich vollständig mit der weltgeschichtlichen Bedeutung, die der Ort, an dem er sich aufhielt, ihm mitzuteilen schien: Genua konnte er nur unter dem Blickwinkel betrachten, dass es die Geburtsstadt des Christoph Kolumbus gewesen war, und in Nizza hat er immer geglaubt, er könne bis nach Korsika sehen, wo er bald schon selbst landen und das Eroberungswerk Napoleons übertreffen werde, so dass in wenigen Jahrzehnten kein Mensch mehr bei dem Wort Korsika an Napoleon denken würde. Vielmehr würde die Insel dann als Stätte der Umwertung aller Werte in die Geschichte eingehen und auf ewig mit seinem, Nietzsches, Namen verknüpft bleiben.

Wie oft doch Nietzsche gerade über diese Vorahnungen seiner weltgeschichtlichen Größe gesprochen hat!, notierte Cécile am Ende dieses Winters in ihr Tagebuch. Im Grunde hat ihn nichts anderes beschäftigt. Ob es denn kein Zufall gewesen sei, hatte er zu ihr gesagt, dass Richard Wagner just zu der Stunde in Venedig für immer die Augen geschlossen habe, als er den letzten Punkt unter seinen Zarathustra gesetzt habe, am 13. Februar 1883 zwischen 15 und 16 Uhr, um genau zu sein?

Was denn Venedig seither anderes sei als ein Schicksalsort, der in einer alles andere in den Schatten stellenden Beziehung zu seinem Zarathustra stehe. Wer würde in einigen Jahren noch über die längst vergangene große Zeit Venedigs sprechen, über die Epoche der Dogen, über die große Seefahrer- und Handelsnation mit ihrem Reichtum und ihren Künsten? Etwas Neues habe sich ereignet, das alles Alte verblassen lasse. Die Todesstunde Wagners sei zum Menetekel der Geschichte geworden, nämlich just als die Stunde, in der sein Zarathustra das Licht der Welt erblickt habe. Damit erst sei das Alte abgestorben und das Neue habe begonnen. Man werde begreifen, dass sein Buch nichts Geringeres als die Bibel eines neuen Zeitalters sein werde. Alles zuvor Geschehene werde fortan unter dem Blickwinkel Zarathustras betrachtet werden müssen.

Aber das sei nur der Anfang gewesen, denn nun, Korsika und also Ajaccio und Napoleon vor Augen, werde er der Geschichte eine neue Wendung geben, nicht nur eine Wendung, nein, eine neue Richtung werde er setzen, kurz, eine neue Menschheit erschaffen. Denn es sei ja unbestreitbar, dass die Menschheit nichts anderes sei als eine permanente Entwicklung auf einen über den Menschen selbst hinausweisenden Zustand hin. Die Geschichte des Menschen sei ein Überbietungsgeschehen, das kein Ende finden könne und das von Anfang an ein einziges Ziel gehabt habe: über den Menschen hinaus. Worauf es dabei einzig und allein ankomme, sei doch, welche Steuerung diese Entwicklung erführe und wer sich dazu ermächtige, das Steuer in die Hand zu nehmen.

Nachdem er so gesprochen hatte – auf den Spaziergängen brach es oft mit großer Plötzlichkeit aus ihm heraus, und nicht selten brachte, wenn es bergauf ging, der vermehrt eingeatmete Sauerstoff sein ganzes Nervensystem in Wallung –, war er meist völlig verstummt und in sich zusammengesunken, und jener tote Blick hatte sich dann um seine Augen und über sein Gesicht gelegt, vor dem sich Cécile schon am Morgen des ersten Tages in der rue Ségurane gefürchtet hatte.

Cécile hörte ihm fast immer nur zu. Sie widersprach nie. Wenn er schwieg, schwieg sie auch. Wenn er sprach, versuchte sie, seinen Worten zu folgen, was ihr anfangs kaum gelingen wollte. Doch nach und nach wurde ihr immer mehr vom Wesen und von den Reden dieses Mannes begreifbar, wie ein Puzzle setzten sich die Teile zusammen, ohne jemals ein ganzes Bild zu ergeben. Sie setzten sich jedesmal anders zusammen, und das Bild vom Ganzen blieb bloß eine Ahnung, doch an diese Ahnungen gewöhnte sie sich schnell. Sie hatte noch niemanden kennengelernt, der solche Reden hielt, und sie konnte beim besten Willen nicht einsehen, weshalb man solche Reden überhaupt halten musste.

Da er Dr. Paneth in der zoologischen Station von Villefranche nicht antraf, hinterließ Nietzsche seine Karte und notierte darauf mit Bleistift, er werde nun nach Nizza weiterreisen und dort jederzeit dem Herrn Doktor zur Verfügung stehen. Zurück in Villefranche erkundigte sich Paneth sofort bei der Post, ob man die Adresse eines Professor Dr. Nietzsche in Nizza kenne.

Da dies nicht der Fall war, reiste Paneth am 3. Dezember 1883 auf eigene Faust nach Nizza, um bei der dortigen Post nach dem Gesuchten zu fahnden. Ebenfalls am 3. Dezember setzte sich, nachdem er Céciles Kaffee getrunken hatte und sich danach immer noch ganz wohl fühlte, Nietzsche in Richtung Bahnhof in Bewegung, um den Zug nach Villefranche zu nehmen, in der Absicht, nun Dr. Paneth tatsächlich zu treffen, dessen Rückkunft in Villefranche man ihm für den Abend des 2. Dezember in Aussicht gestellt hatte.

Während Nietzsche bei strahlendem Sonnenschein, was ihm an einem Dezembertag wie ein Naturwunder vorkam, in Villefranche ankam, lief er in einem ausdauernden Trab, der ihm tags zuvor unmöglich gewesen wäre, durch die engen düsteren Gassen der Altstadt zum Meer hinunter, nur um in der zoologischen Station Dr. Paneth erneut nicht anzutreffen. Man teilte ihm mit, Paneth sei nach Nizza gefahren, habe aber nicht gesagt, aus welchem Grund. Nietzsche eilte sofort zum Bahnhof zurück und setzte sich in den nächsten Zug nach Nizza, musste jedoch fast zwei Stunden auf dessen Abfahrt warten. Als er in seinem Zimmer in der rue Ségurane ankam, war der Österreicher bereits wieder abgereist, hatte aber seinerseits eine Karte hinterlassen, auf der er die Hoffnung äußerte, man werde sich nun hoffentlich bald persönlich kennenlernen.

Ich bin in Nietzsches Zimmer gewesen, schrieb Paneth seiner Braut an diesem Abend nach Wien. Es ist sehr unbequem, und man sieht ihm an, dass er es vor allem wegen des günstigen Preises gemietet hat. Nicht einmal ein Ofen ist vorhanden, und die darin herrschende Kälte hat mich schon in den wenigen Minuten, in denen ich mich dort aufgehalten habe, erschauern lassen. Nichts Behagliches findet man in diesem Raum.

Noch habe ich Nietzsche nicht gesehen, und doch bedauere ich ihn schon zutiefst, weil er zweifellos sehr krank ist und als Kranker vollkommen allein ein Leben führen muss, das man in der Tat keinem Hund wünschen würde. Dass er sich bei alldem auch noch als der bedeutendste aller Zeitgenossen vorkommt, kann die Kränkung, die ihm von allen Seiten zugefügt wird, nur verstärken.

Abschließend schreibt Paneth: Dieser große Denker wolle die Welt verändern und einen neuen Menschen schaffen, und er habe darüber, was ihm nun beim Anblick seines Zimmers in Nizza klar geworden sei, den Bezug zu den wirklichen Menschen offensichtlich verloren. Es sei das Zimmer eines grenzenlos Vereinsamten. Irgendein seltsamer Geruch liege in der Luft, der ihn an die Isolation eines Menschen gemahne, dem jede Gesellschaft fehlt. Dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb könne er die Begegnung mit Nietzsche kaum erwarten.

4.

Tags darauf schrieb Nietzsche an seine Mutter und seine Schwester nach Naumburg, er könne von der belebenden, ja förmlich elektrisierenden Wirkung der Lichtfülle Nizzas auf sein ganzes System gar keinen Begriff geben. Der beständige schmerzhafte Druck auf sein Gehirn, der im September in Naumburg angefangen und der ihn seither nicht verlassen habe, sei verschwunden. Das Stechen in den Augäpfeln, mit dem er hier angereist sei, ebenfalls. Seine Schläfen hätten sich vollkommen beruhigt, der Ischiasnerv gebe Ruhe. Er brauche Licht, vor allem Licht, trübe Tage vernichteten ihn, und hier in Nizza gebe es Licht, sogar im Dezember, in Überfülle.

Zudem hatte er Bekanntschaften gemacht, von denen er berichten konnte. Bei seinen Mittagessen in der Pension de Genève hatte er einen preußischen General mit Tochter kennengelernt. Der sei zwar stockkonservativ und sterbenslangweilig, aber aus altem Schrot und Korn und mit tadelloser Genealogie. Mit am Tisch saß auch eine gewisse Lady Memet Ali, die behauptete, sie sei die Frau eines indischen Maharadschas. Mit ihr, die immer sehr bedeutungsvoll dreinschaue, könne er sich zwar schlecht unterhalten, weil sie nur Englisch spreche, und das noch schlechter als er selbst, aber das mache ihm nichts aus. Er wusste, dass sie sich ohnehin nichts zu sagen hatten und die Frau des Maharadschas lieber mit ihren Gewändern glänzte als mit der Beherrschung von Fremdsprachen.

Immerhin gab es da noch eine alte süddeutsche Pfarrersfrau, die, wenn auch mit schwäbelndem Einschlag, im Grunde perfekt Englisch sprach und immer für eine Übersetzung bereitstand. Übersetzungen wurden aber nur selten gewünscht.

Besonders bemerkenswert unter der bunten Gästeschar der Pension war ein prächtig kostümierter Perser, der meist mit Nietzsche am Tisch saß und nie ein Wort sprach, von dem es auch hieß, er habe noch nie irgendetwas gesprochen, der aber allein durch seine pfauenartige Erscheinung Eindruck machte. Er wirkte, als sei er vor nicht allzu langer Zeit einem alten orientalischen Märchen entsprungen und werde bald wieder dorthin zurückkehren.

Wie sie, Mutter und Schwester, sähen, befinde er sich in guter, ja bester Gesellschaft, fasste Nietzsche in seinem Brief zusammen.

Vor allem die Russen und Engländer beeindruckten ihn. Er beobachte das Auftreten gerade der Russen mit gehörigem Respekt, da sie ihren Reichtum auf eine Weise zur Schau stellten, wie er es noch nie gesehen habe. In mondäner Aufmachung spazierte die russische Oberschicht in scheinbar täglich wachsender Zahl die Promenade des Anglais hinauf und hinunter, so dass er den Eindruck gewönne, Nizza werde binnen Kurzem unfehlbar zu einer russischen Stadt werden. Was die Russen in Sankt Petersburg oder Moskau an klimatischen Zumutungen zu ertragen hätten, würde für sie an der Côte d’Azur in Nizza ins Gegenteil verkehrt.

Drei Tage und drei Nächte dauerte die Bahnfahrt von Sankt Petersburg an die Côte d’Azur, die Züge hielten unterwegs nur, um Verpflegung aufzunehmen, ihre Interieurs waren mit sagenhaftem Luxus ausgestattet und transportierten ausschließlich blaues Blut in den Süden, das nach Licht und Wärme gierte. Zuerst, im Jahre 1856, hatte sich Nietzsche vom Wirt der Pension de Genève sagen lassen, seien der Zar nebst Zarin hier angekommen. Nachdem die Russen mit der Niederlage im Krimkrieg den Zugang zum Mittelmeer verloren hatten, erholte sich die Zarenfamilie ausgerechnet am Mittelmeer von dieser Schmach und entdeckte als bevorzugten Aufenthaltsort die Stadt an der Engelsbucht.

Nietzsche fand, als der ins barbarische Deutschland versprengte Pole aristokratischen Ursprungs, der er zu sein glaubte, er sei hier in bester, wenn nicht sogar allerbester Gesellschaft.

Er fand es charakteristisch für die Haltung seiner Mutter ihm gegenüber, dass diese auf den polnischen Stammbaum, den sich Nietzsche auch zu Hause in Naumburg mit Beharrlichkeit zusprach, allergisch reagierte. Sie stamme aus Pobles bei Leipzig und nicht aus Posen oder Warschau, hatte sie mehr als einmal zu ihm gesagt, er möge sich damit abfinden, dass er nun einmal Sachse und sein Vater evangelischer Pfarrer gewesen sei und kein slawischer Fürst, der in den Oderwäldern wilde Eber jagte, ekstatische Tänze tanzte und die Bevölkerung gnadenlos ausbluten ließ. Er müsse sich nur den Ortsnamen Pobles mehrmals schnell nacheinander vorsagen, dann wisse er, woher er komme.

Der letzte September, den er in Naumburg verbracht hatte, war der schlimmste Monat seines bisherigen Lebens gewesen. Er hatte die ersten beiden Teile des Zarathustra fertig gehabt. Er empfand diese Arbeit als eine ungeheure Synthese, von der er glaubte, dass sie in noch keines Menschen Kopf und Seele gewesen sei, eine übermenschliche Anstrengung war zu Ende gebracht, die in seinen Augen ohne historischen Vergleich war – und dann, nach dieser weltgeschichtlich einmaligen Leistung, musste er sich in Naumburg mit der Canaille seiner Verwandtschaft auseinandersetzen. Hatte jemals ein Mann wie er in der Geschichte etwas Derartiges zu erdulden gehabt?

Kaum war er in Naumburg angekommen, ging es nur noch um Wurstbrote und Wollsocken. Kaum hatte er sich zu seiner Mutter in die Küche gesetzt, fing sie an, ihn über seine Heiratsabsichten zu befragen. Kaum trat er seiner Schwester gegenüber, vermisste die an ihm die Wirksamkeit und die Weltläufigkeit des Professors. Ging er über den Marktplatz, sprachen ihn alte Leute, die ihn von früher kannten, immer noch wie einen Schuljungen an und fragten, ob er jetzt für immer nach Naumburg zurückgekehrt sei und endlich seiner Mutter in ihrem beschwerlichen Alltag zur Seite stehen werde. Jeder Tag wurde ihm da zu einer Krankengeschichte. Dann musste er sich mit seiner vom Neid zerfressenen, rachsüchtigen Schwester herumschlagen. Sie war in seinen Augen ein wahres Miststück, das jeden seiner Versuche, eine Frau zu finden – die es durchaus gab, es gab sie ja, diese Versuche –, im Keim erstickte und dies auch weiterhin tun würde. Sie würde nicht davon ablassen, sofern sie nicht, was nicht unwahrscheinlich schien, bald schon zusammen mit ihrem antisemitischen Ehemann im Urwald von Paraguay von den Termiten aufgefressen würde. Dieser Ehemann der Schwester verfolgte die fixe Idee, am anderen Ende der Welt Deutschland noch einmal zu gründen. Dazu stellte er in Sachsen einen Trupp von versprengten und verunsicherten Menschen zusammen, Arbeitslose ohne Hoffnung und erschöpfte Tagelöhner, verarmter Adel und einschlägig Vorbestrafte, gefallene Mädchen und gebrechliche Alte.

Nietzsche lachte auf, als er an diese Gesellschaft dachte. Er stellte sich vor, wie sich ihre Mitglieder im Urwald aus Hass und Missgunst gegenseitig zugrunde richteten, durch Inzucht degenerierten und den dummen Antisemiten gleich mit in den Untergang rissen. Keiner von denen würde je zurückkommen aus der Ameisenhölle, auch nicht seine Schwester. Bei dieser Vorstellung wurde ihm so leicht ums Herz, dass er sich, was selten vorkam, dafür vor sich selbst schämte.

Er möge sich doch nun endlich ernsthaft um eine Frau bemühen, hatte ihm die Mutter im September in Naumburg immer wieder empfohlen, und die Schwester pflichtete dem bei, die falsche Schlange. Sie war es doch gewesen, die seine Freundschaft mit Lou von Salomé systematisch zerstört hatte. Jetzt, da die Lou aus seinem Leben verschwunden war, heuchelten sie wieder Besorgnis. Davor hatten sie alles Menschenmögliche unternommen, um ihm die junge Russin abspenstig zu machen. Die Lou war aber die Frau gewesen, mit der er sein Leben leben wollte und also sein Projekt, denn sein Leben war ja nichts anderes als ein großes, ein ungeheures Projekt, hätte zu Ende führen können. Sie war die einzige Frau, die ihm je das Wasser hatte reichen können, und gerade sie war von dem Naumburger Pack mit brutalem Kalkül und finsterster Gemeinheit vertrieben worden. Jetzt sah er sich ganz auf sich allein gestellt, von jetzt an würde er alles allein vollbringen müssen.

Es war zu dieser Zeit, als seine Schwester diesen Volksverhetzer namens Förster, einen übergeschnappten Studienrat, mit ins Haus brachte. Ein unerträglicher Zeitgenosse, von dem sie ununterbrochen schwärmte, wenn er nicht da war, und den sie anhimmelte, wenn er da war, was wiederum ihre grundlegende Beschränktheit bewies und natürlich ihre irrsinnige Torschlusspanik, sie wurde schließlich schon bald vierzig. Dr. Bernhard Förster wiederum war von einer geradezu lächerlichen Begeisterung für Richard Wagner erfüllt. Er sah in Wagner, dessen Musik er nach Nietzsches fester Überzeugung gar nicht begreifen konnte, den geistigen Wegbereiter für seine eigenen antisemitischen Exzesse. Manchmal zitierte er auswendig und mit erhobenem Zeigefinger aus Wagners Schmähschrift »Das Judentum in der Musik«. Zudem war Förster von germanischen Kolonisierungsplänen erfüllt, die er sich nicht anders als weltumspannend vorstellte; Paraguay sollte nur der Anfang sein. Einmal, den künftigen Schwager unter vier Augen ins Vertrauen ziehend, hatte Förster zu ihm in zugleich prophetischem und verschwörerischem Ton gesagt, am deutschen Wesen könne, ja müsse dereinst die Welt genesen, eine Aussage, die in Nietzsche einen Brechreiz verursachte, von dem er sich die halbe Nacht nicht erholte.

Mit der Schwester hatte der Förster dann ganze Nachmittage in heroischer Selbstverleugnung geschwelgt, was dieser für die schlichtweg höchste Tugend hielt, tatsächlich aber bei ihm eine zur zweiten Natur gewordene Heuchelei war. Er hatte zuerst vom Christentum geschwärmt und dann vom Heidentum und dann vom Mittelalter und von den Germanen. Zuletzt schwärmte er meist auch noch von den Sachsen, die er mit nach Paraguay zu nehmen gedachte und sang Lobeshymnen auf den sächsischen Menschenschlag, den er für einzigartig unter, wie er sagte, allen deutschen Stämmen hielt. Elisabeth sah diesen selbstvergessenen Hilfslehrer bei seinen Reden ununterbrochen mit feucht glänzenden Augen an. So etwas hätte sie auch vom Bruder vernehmen wollen, doch der sprach gar nicht mehr, wenn der Förster da war oder murmelte nur unverständliche Kommentare vor sich hin, die keineswegs Zustimmung verhießen.

Förster betrachtete sich als Vegetarier und Arier, eine Kombination, die ihm, Nietzsche, schon rein vom Vokabular her zuwider war. Nietzsche würde, sagte er zu Förster, wenn er könnte, so viel Fleisch verschlingen, wie ihm nur erreichbar wäre, er würde, wenn er könnte, seine Zähne jeden Tag ins lebende, ins rohe, noch zuckende Fleisch schlagen und ganze Stücke aus diesem Leben herausreißen. Nur konnte er es eben nicht, sein Zustand erlaubte es ihm nicht, aber sein Denken sei nichts anderes als ein unersättliches fleischfressendes Tier.

Als die Mutter bemerkte, dass die Schwester dem Förster ganz und gar verfallen war und, was das Allerschlimmste war, nun auch noch ernsthaft mit dem Gedanken spielte, diesen Narren tatsächlich in den südamerikanischen Urwald zu begleiten, da hat sie ihn, den lieben Fritz, gebeten, mit ihr zusammen dagegen vorzugehen und nun – wie sie es zuvor schon mit der Schwester gegen die Lou getan hatte, in der Absicht nämlich, ihm das Naumburger Haus samt der Schwester unerträglich werden zu lassen – mit ihm gegen den Förster zu arbeiten. Doch die Schwester ahnte natürlich, wie die Mutter auf ihre Verbindung mit Förster reagieren würde und sah voraus, was sie vorhatte. Daher hat sie sich so schnell wie möglich und ohne das Geringste zuvor darüber verlauten zu lassen, infamerweise auch noch auf brieflichem Wege, mit Förster verlobt. Dass so etwas gesetzlich möglich war, konnte Nietzsche einfach nicht glauben. Eine Verlobung sei ja, gab Elisabeth mit einem überlegenen Lächeln zurück, gar kein gesetzlicher Akt.

In diesen Tagen war Nietzsche klar geworden, dass sein Zarathustra eine Fortsetzung finden musste, dass er nun gegen alle falsche Moral und gegen jede Form der Heuchelei, deren Ursprung und Sitz er im Christentum festgestellt hatte, einen Gegenentwurf vorlegen musste, weshalb er einen ›Wegweiser zur Erlösung von der Moral‹ für den dritten Teil seines Buches plante. Nizza hatte ihn schon nach drei Tagen mit so viel Licht und also Zuversicht erfüllt, dass er nicht länger zögerte, dieses Werk auf der Stelle in Angriff zu nehmen.

Seine Schwester und seine Mutter verkörperten bis in alle Einzelheiten, wogegen er die Umwertung aller Werte werde in Stellung bringen müssen, rief er mit seltsam tiefer Stimme aus, und Cécile hätte geschworen, dass man es vorne am Hafen gehört haben musste. Sie war am Abend noch einmal in sein Zimmer gekommen, um nachzusehen, ob er noch etwas benötigte. Da hatte er angefangen zu reden, ohne Punkt und Komma, von seiner Familie, seiner früheren Verlobten und von dem ungeheuren Plan, den er in die Tat umzusetzen hatte. Und schon wieder hatte Cécile das Gefühl, sie müsse das Puzzle von vorn beginnen, das dieser Gast immer wieder vor ihr ausbreitete.

Diese plötzliche Genesung, rief er aus, dieses berauschende Gefühl, gesund und immer gesünder zu werden – wer vor ihm wäre dazu in der Lage gewesen, die Philosophie des Gesundwerdens zu schreiben? Das wunderbare Nizza-Licht habe ihm mit einem Schlag den ganzen dritten Teil des Zarathustra vor Augen geführt, als Form, und nur darauf komme es ja an. Die Form vor Augen, müsse er nur noch alles niederschreiben, Worte finden, aber die flögen ihm dann zu, er werde dann geführt wie ein Kind im dunklen Wald. Er brauche Licht, noch mehr Licht dazu, und er brauche einen Freund neben sich und habe schon nach dem in Venedig sitzenden Heinrich Köselitz aus Annaberg alias Peter Gast aus München alias Pietro Gasti aus Venedig gerufen, den er, weil er bei seinem ursächsischen Namen, mit dem im Musikgeschäft kein Blumentopf zu gewinnen sei, eben einen Künstlernamen benötigt habe, Peter Gast nenne, was ins Italienische, so leid es ihm tue, nur mit Pietro Gasti zu übersetzen sei, ein Name aber immerhin, der sich auf allen Opernplakaten und in sämtlichen Feuilletons hervorragend machen würde. Er brauche also Licht, er brauche Peter Gast, und sie, Cécile, möge das offene Wort ihr gegenüber verzeihen, – er brauche drittens dazu wohl auch eine Frau.

Cécile hatte nach drei Tagen schon nicht mehr daran geglaubt, dass der neue Gast noch darauf zurückkommen würde. Cécile hatte schon viele Männer gekannt, und sie hatte allerlei über sie notiert, ihre Vorlieben und Abneigungen vor allem, aber einer wie Nietzsche war ihr noch nicht untergekommen. Sie hatte ihre Aufzeichnungen zunächst als eine Art Buchführung angefangen, einzig und allein, um den Überblick zu behalten, und war bald schon an dem Punkt angelangt, an dem sie, über die reine Tatsache hinaus, dass jemand bei ihr war und diesen oder jenen Preis bezahlt habe, Notizen festhielt, die vor allem die individuellen Eigenarten ihrer Gäste betrafen.

Bevor sie ihn an diesem Abend allein ließ, empfahl sie wegen des Lichts, das er so schätzte, einen Ausflug nach Èze zu machen. Nirgendwo in der ganzen Gegend sei das Licht heller als in Èze, sagte sie. Er nickte so abwesend, als habe er gar nicht verstanden, was sie gesagt hatte und fragte sie dann, ob sie ihn dahin begleiten werde. Am Sonntag, antwortete sie, sei ihr freier Tag, aber sie könne sich doch gar nicht mit ihm unterhalten, dessen Welt alles, nur nicht die ihre sei. Nietzsche holte zu einer großen Geste mit dem Arm aus, mit der er ihr zu verstehen gab, dass er solche Einwände nicht gelten ließ und die gemeinsame Unternehmung beschlossene Sache war:

»Meine Welt ist sehr einfach zu begreifen, glauben Sie mir, mein Fräulein. Man kann sie einatmen, man kann sie schmecken und mit allen Sinnen ertasten. Und wer nur den kleinsten Teil meiner Welt mit seinem Leib begriffen hat, der wird nirgendwo anders mehr leben wollen als in ihr.«

»Also dann bis Sonntag«, gab sie zurück, sah ihn kurz und scharf an, wie um sich zu vergewissern, in welchem Geisteszustand er sich gerade befand und ging hinaus.

5.

Es ist deprimierend, schrieb Josef Paneth an seinen Mentor und väterlichen Freund Ernst von Brücke, mit einem so großen Geist wie Friedrich Nietzsche in dessen kahlem, aller Tröstungen beraubtem Zimmer zu sitzen, ich auf dem Bettrand, Nietzsche auf einem einfachen Holzstuhl, dessen Beine nicht mehr ganz fest sind, und unter dem Gewicht des Philosophen auf eine Weise hin und her wackeln, dass man befürchten muss, der Stuhl könne jeden Moment unter ihm zusammenbrechen.

Nietzsche klage über alle möglichen Symptome, schrieb Paneth, seiner fachlichen Meinung nach sei er aber aufgrund von Überarbeitung magen- und kopfleidend. Immer wieder betonte Nietzsche im Gespräch mit Paneth die unvergleichliche Bedeutung der ›ungeheuren Aufgabe‹, die ihm gestellt sei und blicke dabei stets auf die blanke Tischplatte.

Anders als es sein letztes Buch, Also sprach Zarathustra, erwarten ließ, und entgegen aller Vorstellungen, die Paneth sich von diesem Mann gemacht hatte, trat Nietzsche ohne jedes theatralische Pathos auf und bemühte sich unablässig, seinem Gast gegenüber freundlich und zuvorkommend zu sein. Zugleich wirkte er auf ihn die ganze Zeit über auch etwas düster und gedrückt.

Sein offenbar rapide schwindendes Augenlicht bedinge, dass Nietzsche einen nicht wirklich ansehe, sein Blick sei eher eine Art dumpfes Suchen nach einem Gegenüber, bei dem sich kein Finden einstellen wolle, schrieb der Naturwissenschaftler seinem Mentor nach Wien. Man merke ihm an, dass er es nicht gewohnt sei, Gäste zu empfangen, ja dass er mit Besuch ganz und gar nicht rechne, diesen unbedingt als störend empfinde. Auf ihm liege ein Imperativ, der im Grunde permanentes Arbeiten fordere und zerstreuende Gespräche, die sich nicht um seine Arbeiten drehten, ausschließe. Hinzu komme, dass Nietzsche nur immer sehr kurze Zeiträume zum Arbeiten nutzen könne und für den Rest der Zeit aufgrund von Migräne und Magenschmerzen oder anderen Übeln mehr oder weniger lahmgelegt sei, ein Umstand, der ihm den Genuss von freier Zeit unmöglich werden lasse.