7,99 €

Mehr erfahren.

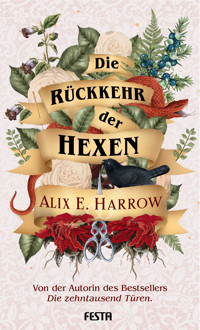

- Herausgeber: Festa Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Es gibt keine Hexen mehr. Aber sie werden zurückkommen. Früher, als die Luft so voller Magie war, dass sie einen Geschmack von Asche auf der Zunge hinterließ, waren die Hexen wild wie Krähen und furchtlos wie Füchse und die Nacht gehörte ihnen. Diese Zeiten sind vorbei. Die Frauen mussten lernen zu schweigen und ihr Wissen zu verbergen. Aber wahre Hexerei kann jederzeit erwachen. Etwa durch die Eastwood-Schwestern Bella, Agnes und Juniper, die sich zufällig wieder treffen, nachdem sie vor Jahren vor ihrem gewalttätigen Vater flohen … Alix E. Harrows meisterhafter Roman, der die Geschichte der Hexen neu erfindet. Ein Epos voller grenzenloser Fantasie … Laini Taylor: »Eine bezaubernde und mitreißende Hommage an die wilde Kraft der Frauen. Die Figuren leben, bluten und brüllen.« Booklist: »Dieser Roman verbindet raffiniert die Suffragettenbewegung der Vergangenheit und die MeToo-Bewegung von heute. Fesselnd, aufregend und magisch.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 834

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Aus dem Amerikanischen von Aimée de Bruyn Ouboter

Impressum

Die amerikanische Originalausgabe The Once and Future Witches

erschien 2020 im Verlag Redhook Books/Orbit.

Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt mit Genehmigung

des Verlages Orbit, New York.

Copyright © 2020 by Alix E. Harrow

Copyright © dieser Ausgabe 2023 by Festa Verlag GmbH, Leipzig

Lektorat: Joern Rauser

Titelbild: Lisa Marie Pompilio

Alle Rechte vorbehalten

eISBN 978-3-98676-078-6

www.Festa-Verlag.de

Für meine Mutter, meine Großmütter

und alle Frauen,

die vor uns schon verbrannt wurden

Die Schwestern Avalons

Mitglieder

James Juniper (Wacholder) Eastwood

Agnes Amaranth (Fuchsschwanz) Eastwood

Beatrice Belladonna (Tollkirsche) Eastwood

Victoria Violet (Veilchen) Hull und Tennessee Tansy (Rainfarn) Hull

Annie Asphodel (Affodill) Flynn

Julija Brusnika (Preiselbeere) Domontowitsch

Florence Foxglove (Fingerhut) Pearl

Zina Zephyr (Zephyr – eine Windgottheit) Card

Rose Chava (ursprüngliche hebräische Form des Namens Eva) Winslow

Gertrude Red Bird (Roter Vogel) Bonnin

August Sylvester Lee

Henry Blackwell

Der New-Salem-Frauenverein

Mitglieder

Cady Calamint (Bergminze) Stone

Jennie Gemini (Zwilling) Lind

Electa Euphrasia (Augentrost) Gage

Inez Ivy (Efeu) Gillmore

Die Töchter der Tituba

Mitglieder

Cleopatra Polaris (Polarstern) Quinn

Araminta Andromeda Wells

Frankie Ursa (Wagen; Sternbild) Black

Andere

Grace Greenbrier (Stechwinde) Wiggin

Gideon Hill

Calliope Cottonwood (Pappel) Cole

Magdalena Mandrake (Alraune) Cole

VORWORT

Hexen gibt es nicht, früher war das jedoch anders.

Früher war die Luft so von Magie geschwängert, dass man sie auf der Zunge schmecken konnte … wie Asche. In jenen Tagen lauerten Hexen in allen verfilzten Dickichten und warteten um Mitternacht spitzzähnig lächelnd an jeder Wegscheide. Auf einsamen Berggipfeln konnte man sie mit Drachen sprechen und bei Vollmond auf Besen aus Ebereschenholz über den Himmel reiten sehen. Zur Sonnenwende verzauberten sie die Sterne, dass sie mit ihnen tanzten, und wenn sie in die Schlacht zogen, folgten ihnen Hexentiere nach. Früher einmal waren Hexen so ungezähmt wie Krähen und furchtlos wie Füchse, denn die Magie loderte hell und die Nacht gehörte ihnen.

Dann aber kamen die Pest und die Hexenverfolgung. Die Drachen wurden erschlagen und die Hexen verbrannt, und fortan gehörte die Nacht den Männern mit Fackeln und Kreuzen.

Ganz in Vergessenheit geraten sind die Hexenkünste jedoch nicht. Mama Mags, meine Großmutter, hat immer gesagt, die Magie könne man nicht ausrotten, weil sie wie ein kräftiger roter Herzschlag auf der anderen Seite aller Dinge pocht. Und wenn man die Augen schließt, spürt man sie durch die Fußsohlen: da-damm, da-damm. Sie benimmt sich bloß. Das hat sie früher nicht gemacht.

Heutzutage können die meisten ehrbaren Leute nicht einmal eine Kerze mittels Hexerei anzünden, aber wir armen Schlucker versuchen uns hier und da noch immer daran.

Hexenblut vererbt sich in der Gosse, sagt man. Da, wo ich herkomme, gibt jede Mutter ein paar Zaubersprüche an ihre Töchter weiter: wie sie den Suppentopf am Überkochen hindern können oder die Pfingstrosen zur Unzeit Blüten treiben lassen. Und jeder Pa zeigt seinen Söhnen, wie man den Axtstiel stärkt und dafür sorgt, dass es nie durchs Dach regnet.

Unser Pa hat uns dagegen einen Scheißdreck beigebracht. Von ihm haben wir bloß gelernt, was der Fuchs die Hühner lehrt: wie man wegläuft; wie man sich zusammenkauert und zittert – und auch, wie man den Schweinehund überlebt. Und unsere Mama ist gestorben, bevor sie uns überhaupt irgendetwas beibringen konnte. Aber wir hatten immerhin Mama Mags, die Mutter unserer Mutter, und Mama Mags hat sich nie mit Suppentöpfen oder Blumen aufgehalten.

Der Prediger zu Hause sagt, Gottes Wille habe die Hexen ausgemerzt. Frauen seien ihrem Wesen nach sündhaft, so sagt er, und deshalb müsse Magie in ihren Händen schwarz und böse werden. Die erste Hexe Eva habe den Garten vergiftet und die Menschheit verdammt. Ihre Enkeltöchter hätten die Pest heraufbeschworen und damit die ganze Welt vergiftet. Die Hexenverbrennungen hätten die Erde geläutert und uns in die moderne Zeit der Gatling-Repetiergeschütze und der Dampfschiffe geführt, und die Indianer und Afrikaner sollten uns auf den Knien dafür danken, dass wir ihnen ihre Wilden-Magie ausgetrieben haben.

Alles Humbug, hat Mama Mags gesagt. Sündhaftigkeit liege – ebenso wie Schönheit – im Auge des Betrachters. Richtiges Hexenwerk sei nichts weiter als ein Gespräch mit jenem roten Herzschlag, und um es führen zu können, brauche es stets nur dreierlei: den Willen, der Magie zuzuhören; die Worte, um sich ihr mitzuteilen; den Weg, sie in die Welt zu holen. Wille, Worte, Weg.

Aller wichtigen Dinge sind drei, hat sie uns gesagt: drei kleine Schweinchen, drei Prüfungen, drei Versuche, einen nicht zu erratenden Namen zu erraten. Drei Schwestern.

Drei Eastwood-Schwestern waren wir, Agnes, Bella und ich, deshalb wird vielleicht irgendwann jemand auf die Idee kommen, unsere Geschichte wie ein Hexenmärchen zu erzählen. Es waren einmal drei Schwestern. Mags würde das gefallen, glaube ich: Sie hat immer gesagt, niemand schenke Märchen und dem ganzen Kram genug Beachtung – den Geschichten, die Mütterchen ihren Enkeln erzählen; den geheimnisvollen Versen, die Kinder unter sich im Singsang aufsagen; den Liedern der Frauen bei der Arbeit.

Aber vielleicht erzählt man unsere Geschichte auch gar nicht, einfach weil sie noch nicht zu Ende ist. Vielleicht sind wir nur der Anfang, und der ganze Wirbel, den wir veranstaltet, das Chaos, das wir heraufbeschworen haben, war bloß der allererste Funke.

Es gibt noch immer keine Hexen.

Aber das wird sich ändern.

ERSTER TEIL

DIE UNHEILSSCHWESTERN

1

O welch feines Netz sie spinnt,

wenn sie auf Lug und Täuschung sinnt.

Hexenspruch, um jemanden zu verwirren und zu entmutigen. Man braucht bei Neumond gesammelte Spinnweben und muss sich in den Finger stechen.

Es waren einmal drei Schwestern.

Die jüngste von ihnen, James Juniper Eastwood, hatte Haare so schwarz und struppig wie das Gefieder einer Krähe. Sie war die wilde Schwester, listig und ungebärdig, die mit den zerrissenen Röcken, den aufgeschürften Knien und den funkelnden grünen Augen. Sah man in diese Augen, dann dachte man an Sommersonnenlicht, das durch Blätter fällt. Sie wusste, wo die Schwarzkehl-Nachtschwalben nisteten und die Füchse ihren Bau hatten; und nachts bei Neumond fand sie unbeirrt den Weg nach Hause.

Doch am Tag der Frühlingsgleiche des Jahres 1893 hat sich James Juniper verirrt.

Mühsam steigt sie aus dem Zug. Sie spürt noch das Rattern und Holpern der Fahrt in den Beinen und stützt sich schwer auf ihren Stock aus Virginischer Rotzeder. Sie hat keine Ahnung, wohin sie sich wenden soll. Zwei Punkte hat ihr Plan umfasst, mehr nicht: Punkt eins war Lauf!, Punkt zwei Bleib bloß nicht stehen!. Und jetzt ist sie 200 Meilen von zu Hause entfernt, hat nichts anderes in den Taschen als Kleingeld und Hexenwege und weiß nicht, wie es weitergehen soll.

Sie steht auf dem Bahnsteig und schwankt; die Leute drängen sich an ihr vorbei und rempeln sie an. Die wissen ganz genau, wohin. Die Lokomotive stößt zischend Dampf aus: Er wabert über den Steig und schmeichelt katzenhaft um ihren Rock. An der Wand flattern Plakate. Auf einem sind sowohl die städtischen Verordnungen New Salems aufgelistet als auch die Bußgelder für Übertretungen: Vermüllung, vulgäre Ausdrucksweise, Liederlichkeit, Unschicklichkeit und Landstreicherei. Auf einem anderen ist die Freiheitsstatue abgebildet: Wütend sieht sie aus; sie reckt eine Faust in die Luft und lädt ALLE DAMEN, DIE DER TYRANNEI MÜDE SIND, ein, sich zur Tagundnachtgleiche um sechs Uhr abends auf dem Platz des Heiligen Georg einzufinden, um der Kundgebung des New-Salem-Frauenvereins beizuwohnen.

Ein drittes Plakat zeigt Junipers Gesicht in einem verwischten Schwarz-Weiß-Druck. Darunter stehen die Worte MISS JAMES JUNIPER EASTWOOD. 17 JAHRE ALT. GESUCHT WEGEN MORDES & MUTMASSLICHER HEXEREI.

Verflucht! Also haben sie ihn wohl gefunden. Sie hat gehofft, es würde ausreichend Verwirrung stiften, das Haus niederzubrennen.

Juniper blickt sich selbst in die Augen und zieht sich die Kapuze ihres Umhangs tiefer ins Gesicht.

Dann hört sie schwere Schritte und sieht einen Mann in einer adretten schwarzen Uniform auf sich zukommen. Er hat die Augen verengt und klopft sich mit seinem Schlagstock in die offene Handfläche.

Juniper setzt ihr bestes weitäugiges Lächeln auf. Ihre Hand, die den Gehstock umklammert, ist schweißnass. »Guten Morgen, Mister! Ich möchte …« Sie braucht ein Ziel, ein Wohin-des-Wegs. Ihr Blick wandert zu dem Poster mit der wütenden Freiheitsstatue hinüber. »… zum Platz des Heiligen Georg. Wären Sie so freundlich, mir zu sagen, wie ich dorthin komme?« Mit ihrem Akzent trägt sie so dick auf, wie sie nur kann, dehnt die Vokale wie Honig.

Der Polizist mustert sie von Kopf bis Fuß – das abgesäbelte Haar, die schmutzumrandeten Fingerknöchel, die schlammigen Stiefel – und lacht hässlich auf. »Gott steh uns bei, sogar die Landpomeranzen wollen an die Urnen!«

Zwar hat Juniper noch nie groß über Wahlen und das Stimmrecht für Frauen nachgedacht, aber sein Ton bringt sie in Harnisch. Sie reckt das Kinn vor. »Und das ist wohl ein Verbrechen?«

Die Worte sind heraus, ehe ihr in den Sinn kommt, wie unklug es ist, einen Polizisten zu verärgern – zumal gleich hinter ihm ihr Gesicht von der Wand blickt.

Wenn du dein Temperament nicht zügelst, landest du noch auf dem verdammten Scheiterhaufen!, hat Mama Mags ihr oft genug gesagt. Eine kluge Frau hält ihr Feuer im Inneren. Aber die kluge Schwester ist immer Bella gewesen, und Bella ist schon lange von zu Hause weg.

Brennnesselscharf sticht Juniper der Schweiß in den Nacken. Die Adern im Hals des Polizisten schwellen an. Mit einem Mal spannt seine Jacke mit den polierten Silberknöpfen. Juniper schiebt die freie Hand in ihre Rocktasche und befingert zwei Kerzenstümpfe, einen Pechkiefernholzstab, einen Hufeisennagel, ein winziges Knäuel aus silbrigem Spinnennetz und zwei Schlangenzähne, die sie, das schwört sie sich, nie wieder verwenden wird.

Ihre Handflächen werden heiß; die Worte in ihrem Mund warten nur darauf, ausgesprochen zu werden.

Mit dem kurzen Haar und der hochgezogenen Kapuze erkennt der Polizist sie vielleicht nicht. Vielleicht brüllt er bloß ein bisschen herum, stolziert dabei auf und ab wie ein zerzauster Hahn und lässt sie dann gehen. Oder er schleppt sie auf die Wache, und sie baumelt bald in New Salem am Galgen, das Hexenmal mit klumpiger Asche auf die Brust geschmiert. Juniper hat nicht vor, es darauf ankommen zu lassen.

Der Wille. Die Hitze ist bereits über ihre Handgelenke gestiegen, flammt wie Whiskey durch ihre Adern.

Die Worte. Sie flüstert sie in den Bahnhofslärm, und sie verbrennen ihr die Zunge. O welch feines Netz sie spinnt …

Der Weg. Juniper sticht sich mit dem Hufeisennagel in den Daumen und hält das Spinnennetzknäuel fest umklammert.

Sie spürt, wie die Magie in die physische Welt eintritt, ein glühendes Kohlestück, das aus einem gewaltigen unsichtbaren Feuer zu ihr herübergeschleudert wird. Und schon wischt sich der Polizist mit beiden Händen heftig durchs Gesicht. Er prustet und flucht, als wäre er in ein großes Spinnennetz gelaufen. Die Leute, die vorübergehen, machen sich gegenseitig auf ihn aufmerksam und lachen.

Juniper entschlüpft ihm, während er sich noch die Augen reibt. Sie taucht erst durch eine Dampfwolke, dann durch eine Gruppe Eisenbahnarbeiter mit Brotbüchsen. Im Nu ist sie aus der Bahnhofstür heraus. Hinkend rennt sie fort, ihr Stock klappert über die Kopfsteine.

Als Kind hat Juniper geglaubt, New Salem müsse so ähnlich wie der Himmel sein, bloß mit Straßenbahnen und Gaslaternen – hell, sauber und reich, der Versündigung des alten Salem enthoben. Nun muss sie jedoch feststellen, dass die Stadt kalt und nichtssagend ist, als hätte das reinliche Leben hier den Glanz aus allem herausgeschrubbt. Die Gebäude, grau und nüchtern, haben weder Blumenkästen noch bunte Vorhänge in den Fenstern. Und auch die Leute wirken grau und nüchtern: An ihren Mienen kann Juniper ablesen, dass sie allesamt wichtige, aber mühevolle Aufgaben zu erledigen haben. Ihre Kragen sind gestärkt, alle Knöpfe sorgfältig geschlossen.

Vielleicht liegt es daran, dass es keine Hexerei in New Salem gibt: Mags hat gesagt, Magie sorge immer für ein bisschen Unordnung. Um ihr Haus herum ist das Geißblatt dreimal schneller gewachsen als überall sonst, und unter ihrer Dachtraufe nisteten zu jeder Jahreszeit Vögel. In New Salem – der Stadt ohne Sünde, in der die Bahnen stets pünktlich fahren und beinahe jede Straße den Namen eines Heiligen trägt – sieht man bloß Tauben, und das einzige Grün, das Juniper erspäht, kommt von dem blass glitzernden Schleim in den Rinnsteinen.

Nur Zentimeter vor ihren Zehen holpert eine Straßenbahn vorbei, der Fahrer brüllt ihr eine Beleidigung zu. Juniper brüllt zurück.

Sie geht immer weiter, weil sie nirgendwo haltmachen kann. Weder gibt es hier moosbewachsene Baumstümpfe noch bläulich-grüne Kiefernhaine. An jeder Ecke und auf jeder Treppe drängen sich Menschen: Arbeiter, Hausmädchen, Geistliche und Polizisten, Männer mit Taschenuhren, Damen mit großen Hüten, und Kinder, die Brötchen, Zeitungen oder verwelkte Blumen feilbieten. Zweimal versucht Juniper, nach dem Weg zu fragen, doch die rätselhaften Antworten verwirren sie nur. (Folgen Sie der Sankt Vinzenz, bis Sie die Ecke Vierte und Winthrop erreichen, überqueren Sie dann den Thorn und gehen Sie geradeaus.) Sie wird zu einem Boxkampf eingeladen, von einem Herrn angesprochen, der den Zusammenhang der Tagundnachtgleiche mit dem Ende aller Zeiten diskutieren möchte, und bekommt eine Karte überreicht, auf der nichts weiter als 39 Kirchen eingezeichnet sind – alles innerhalb einer Stunde.

Juniper starrt auf die Karte hinab, auf die verschlungenen, fremden Wege, das ganze Ding ist nicht im Geringsten hilfreich, und will verdammt noch mal nach Hause.

Ihr Zuhause umfasst 23 Morgen und liegt auf der Westseite des Big Sandy River. Dort öffnen sich die Blüten des Hartriegels wie Perlen mit rosafarbenen Rändern, und der scharfe Geruch nach Frühlingszwiebeln liegt in der Luft. Dort gibt es eine überwucherte Stelle, wo einmal die alte Scheune gestanden hat, und der Berghang ist so grün, nass und lebendig, dass Juniper die Augen schmerzen, wenn sie zu lange hinsieht. Wie ein zweites Herz schlägt dieser Ort in ihrer Brust.

Früher einmal haben auch ihre Schwestern dazugehört. Doch sie sind fortgegangen und haben sich nie wieder blicken lassen, haben nie auch nur für zwei Cent eine Postkarte geschickt. Und nun wird Juniper ebenfalls nicht mehr nach Hause zurückkehren.

Zorn flammt in ihr auf. Sie zerknüllt die Karte in der Hand und läuft weiter, weil sie entweder fliehen oder etwas in Brand stecken kann, und das hat sie schließlich schon getan.

Schneller und schneller geht sie und wankt ein bisschen wegen ihres schlimmen Beins. Sie drängt sich durchs Gewusel, all die modischen halblangen Umhänge, folgt einzig ihrem Herzschlag und vielleicht der schwachen, schwachen Spur von irgendetwas anderem.

An Apotheken und Lebensmittelläden kommt sie vorbei, sogar an einem Geschäft, in dem es nichts weiter zu geben scheint als Schuhe. Außerdem ist da eins für Hüte: Im Schaufenster stehen gesichtslose Köpfe, auf denen sich Gebilde aus Litze, Spitze und irgendwelchem Firlefanz auftürmen. Hinter einem eisernen Zaun erstreckt sich ein Friedhof wie eine zweite Stadt. Der Rasen ist ordentlich kurz geschnitten, die Grabsteine stehen in Reih und Glied wie steinerne Soldaten. Unwillkürlich wandert Junipers Blick zu dem öden, elenden Stück Land, auf dem die gesalzene Asche der verurteilten Hexen verstreut wird. Dort wächst nichts weiter als ein einsamer Weißdorn, der Stamm wirkt knotig und hubbelig wie Fingerknöchel.

Sie überquert eine Brücke; der Fluss darunter hat die Farbe alter Bratensoße. Die Stadt ringsum wächst in die Höhe und wird immer grauer. Kalksteingebäude mit Kuppeldächern und Säulen schlucken das Licht. Vor den Türen stehen Männer in Anzügen Wache. Selbst die Straßenbahnen benehmen sich hier, gleiten auf ihren Schienen geradezu dahin.

Die Straße führt auf einen großen Platz. Lindenbäume säumen ihn, sie sind ordentlich beschnitten und sehen alle gleich aus. Leute haben sich hier versammelt.

»… fragen wir: Warum sollten Frauen schweigend ausharren, während ihre Väter und Ehemänner unser aller Schicksal bestimmen? Warum sollten wir – hingebungsvolle Mütter, geliebte Schwestern, geschätzte Töchter – von diesem grundlegenden Recht ausgeschlossen sein? Dem Recht zu wählen?«

Eindringlich und gellend erhebt sich die Stimme der Rednerin über den Stadtlärm. Juniper entdeckt sie mitten auf dem Platz: eine Frau mit einer weißen Lockenperücke. In Junipers Augen sieht es so aus, als hätte sie sich ein kleines, bemitleidenswertes Tier auf dem Kopf festgesteckt. Eine Bronzestatue des Heiligen Georg schaut düster auf die Rednerin hinab. Frauen drängen sich um sie und schwenken Schilder und Banner durch die Luft.

Juniper scheint den Platz des Heiligen Georg und die Kundgebung des New-Salem-Frauenvereins doch noch gefunden zu haben.

Nie zuvor hat sie eine echte Frauenrechtlerin gesehen. In der Sonntagszeitung erscheinen manchmal Karikaturen: Die Suffragetten sind immer wieder mit zotteligen Haaren und langen Nasen gezeichnet und sehen überhaupt verdächtig nach Hexen aus. Aber die Frauen hier haben nicht viel mit Hexen gemein. Stattdessen erinnern sie an die Damen auf Werbeanzeigen für Ivory-Seife: aufgeplustert, weiß und schick. Ihre Kleider sind gebügelt und plissiert, ihre eleganten Schuhe auf Hochglanz poliert und sie tragen mit Federn geschmückte Hüte.

Juniper drängt sich zwischen sie. Sie machen ihr Platz und beobachten sie aus den Augenwinkeln: Die junge Frau mit dem Seemannsgang, an deren Rocksaum noch der Schlamm des Crow County klebt. Juniper merkt kaum, dass sie sie anstarren; ihr Blick hängt an der kämpferischen kleinen Frau am Fuß der Statue. Sie trägt ein Namensschild auf der Brust: Miss Cady Stone, Vorsitzende des NSFV.

»Es scheint, dass unsere gewählten Volksvertreter die Verfassung missachten wollen, die uns gewisse unveräußerliche Rechte zubilligt! Dass Bürgermeister Worthington gar den Willen unseres gnädigen Herrgotts missachten will, der uns doch alle gleich geschaffen hat!«

Die Frau redet weiter und Juniper hört zu. Über den Gang zur Urne spricht sie, die anstehende Bürgermeisterwahl im November und auch darüber, wie wichtig Selbstbestimmung ist. Sie erinnert ihr Publikum an die alte Zeit, in der Frauen Königinnen, Gelehrte und Kriegerinnen waren; und dann spricht sie über Gerechtigkeit und Gleichberechtigung.

Juniper versteht nicht alles: Mit zehn Jahren hat sie aufgehört, Miss Hurstons Unterricht in dem kleinen Schulhaus zu besuchen. Ihre Schwestern waren fort; niemand war mehr da, um darauf zu achten, dass sie ging. Aber sie begreift, was Miss Stone wissen möchte. Sie fragt: Seid ihr es denn nicht müde? Klein gemacht und ignoriert zu werden? Euch mit Krumen zufriedenzugeben, obwohl wir einst Kronen auf den Häuptern trugen?

Sie fragt: Seid ihr denn nicht wütend?

Und, oh, wütend ist Juniper! Auf ihre Mama, weil sie zu früh, und auf ihren Pa, weil er so spät gestorben ist. Auf ihren schwachköpfigen Cousin, der bekommen hat, was ihr hätte gehören sollen. Auf ihre Schwestern, die einfach abgehauen sind, und auf sich selbst, weil sie sie so vermisst. Sie ist auf die ganze, von den Heiligen verfluchte Welt wütend.

Wie eine Soldatin mit einem geladenen Gewehr fühlt sie sich, der endlich jemand zeigt, worauf sie schießen soll. Wie ein Mädchen mit einem brennenden Streichholz, das endlich weiß, was es damit anzünden kann.

Frauen stehen zu ihrer Linken und zu ihrer Rechten, schwenken ihre Schilder und rufen in den Redepausen: »Ganz richtig!« In ihren Gesichtern liest sie Hunger. Ganz kurz tut sie so, als stünde sie Schulter an Schulter mit ihren Schwestern, spürt aber nur die Leere deutlicher, die sie zurückgelassen haben. Nicht einmal ihr Zorn ist groß genug, um sie zur Gänze zu füllen.

Was würden sie wohl sagen, könnten sie Juniper jetzt sehen? Agnes würde sich sorgen; sie hat immer versucht, ihren Schwestern die Mutter zu ersetzen. Bella hätte ungefähr 1000 Fragen.

Mags würde sagen: Mädchen, die auf Ärger aus sind, kriegen meistens auch welchen.

Ihr Pa würde sagen: Vergiss nicht, wer du bist, Mädchen. Und dann würde er sie durch die Kellertür in die wurmzerfressene Finsternis stoßen und zischen: Nichts und niemand!

Juniper hat gar nicht gemerkt, dass sie sich die Unterlippe blutig gebissen hat – plötzlich schmeckt sie Salz. Und spuckt aus. Als der blutige Speichel auf dem Pflaster landet, hört sie ein leises Zischen, als hätte sie Fett in eine heiße Pfanne gegeben.

Der Wind frischt auf.

Er fegt über den Platz, mitternachtskühl und verspielt, bringt die Blätter mit Miss Cady Stones Notizen zum Flattern. Wild riecht er, frisch und halb vertraut – wie Mama Mags’ Häuschen zur Sonnenwende. Nach Erde, Holzkohle und alter Magie. Wie die kleinen wilden Rosen, die im tiefen Wald blühen.

Miss Stone hält inne. Die Frauen in der Menge halten ihre Hüte und Umhänge fest und blinzeln zum Himmel auf. Ein verhuscht wirkendes Mädchen fummelt an einem Spitzenschirm herum, als glaubte es, dies sei ein ganz banales Unwetter, dem man mit ganz banalen Vorkehrungen beikommen könne. Juniper hört in der Ferne Krähen und Eichelhäher schreien und weiß es besser.

Sie wirbelt herum, sieht sich nach der Hexe um, die hier am Werk ist …

Da trennt sich das Gewebe der Welt auf.

2

Zucker und Zimt,

fein abgestimmt.

Hexenspruch, um schlechte Laune zu vertreiben. Man braucht eine Prise Zucker und Frühlingssonnenschein.

Die mittlere der drei Schwestern, Agnes Amaranth Eastwood, hatte Haare so schwarz und seidig glänzend wie polierte Fischadlerkrallen. Sie war die starke Schwester, unerschrocken und standhaft, diejenige, die wusste, wie man arbeitet und immer weiterarbeitet, unermüdlich wie die Gezeiten.

Doch am Tag der Frühlingsgleiche des Jahres 1893 ist sie ganz schwach.

Die Schichtglocke läutet, und Agnes sinkt über ihrem Webstuhl zusammen. Sie lauscht dem Klopfen und Zischen des abkühlenden Metalls und dem Geplapper der Weberinnen, das rasch lauter wird. Baumwollstaub überzieht ihre Zunge und verklebt ihr die Augen; ihre Glieder schmerzen und zittern. Sie hat zu viele Zusatzschichten hintereinander gemacht.

In den verrufenen Randbezirken New Salems grassiert ein übles Fieber, das sich besonders in den Pensionen und Schankstuben West-Babels festsetzt. Jede dritte Arbeiterin hustet sich in einem Bett im Karitas-Krankenhaus die Seele aus dem Leib. In der letzten Woche ist nun auch noch eine andere Weberei abgebrannt, und die Nachfrage nach Arbeitskraft ist noch einmal gestiegen.

Agnes hat gehört, dass Frauen aus den Fenstern gesprungen sind. Wie Kometen sind sie zur Erde gestürzt und haben einen Schweif aus Rauch und Asche hinter sich hergezogen. Die ganze Woche schon sind ihre Träume karmesinrot und vom nassen Knistern und Brutzeln verbrennenden Fleisches erfüllt – bloß sind es gar keine Träume, sondern Erinnerungen, und wenn sie auffährt, greift sie nach ihren Schwestern.

Die anderen Frauen reihen sich in die Schlange zum Ausgang ein, tratschen und drängeln. »Gehst du zur Kundgebung?« Eine andere lacht spöttisch auf. »Gibt nun wirklich bessere Möglichkeiten, seine Zeit zu verschwenden.« Agnes arbeitet inzwischen schon seit ein paar Jahren in der Webmühle der Gebrüder Baldwin, kennt aber ihre Namen nicht.

Früher war das anders. Als Agnes noch neu in der Stadt war, hat sie sich der verlorenen Seelen angenommen: Zu ihren Schützlingen gehörten die dürren Mädchen, die sich kein Bett in der Pension leisten konnten und daher auf dem nackten Boden schliefen, sowie die stillen mit den Blutergüssen an den Handgelenken. Agnes hat sie alle unter ihre mageren Fittiche genommen, als wäre jedes Mädchen eine ihrer Schwestern – der Schwestern, die sie zurückgelassen hat. Einem Mädchen hat sie sogar jeden Tag vor der Arbeit mit 30 Strichen die Haare gebürstet, so wie früher Juniper.

Damals hatte sie eine Stellung als Nachtschwester im Heim für verlorene Engel. Lange Stunden verbrachte sie damit, untröstliche Säuglinge doch zu trösten und Kinder zu lieben, die sie nicht hätte lieben sollen. Von einem Haus mit Fenstern zu träumen, durch die Sonnenlicht fiel, einem Haus mit genug Betten für alle kleinen verlorenen Engel. Dann kam sie eines Abends zur Arbeit und musste feststellen, dass die Hälfte ihrer Kinder nach Westen versandt worden war, wo Siedlerfamilien sie adoptieren sollten – Leute, denen es dabei vor allem auf zusätzliche Hilfe ankam.

Mit zitternden Händen stand sie zwischen den leeren Betten und dachte daran, was Mama Mags einmal zu ihr gesagt hatte: Jede Frau zieht einen Bannkreis um sich selbst. Und manchmal hat außer ihr niemand sonst darin Platz.

Agnes kündigte im Waisenhaus. Dem Mädchen in der Pension sagte sie, es solle sein eigenes verdammtes Haar kämmen. Dann hat sie angefangen, für die Gebrüder Baldwin zu arbeiten – die Gefahr, eine Weberei zu lieben, ist ihr nicht besonders groß vorgekommen.

Wieder läutet die Glocke, und Agnes löst ihre verschwitzte, klebrige Stirn von dem Webstuhl. Der Vorarbeiter lächelt den Frauen anzüglich zu. Alle müssen sie an ihm vorbei. Er fasst ihnen an die Röcke und Blusen, zupft, klapst und kneift. Agnes rührt er nicht an. Gleich nach ihrer ersten Schicht hat Mr. Malton Agnes hinter den Baumwollballenstapeln in die Enge getrieben – mit ihrem seidigen Haar und der geschwungenen Hüfte war sie immer und überall die Hübsche. Mags hat ihren Enkelinnen allerdings früh beigebracht, wie man Schwachsinn dieser Art im Keim erstickt, und Mr. Malton spart sich sein anzügliches Grinsen nun für die anderen Frauen auf.

Das Mädchen, das gerade erst angefangen hat, fährt heftig zusammen, als es an Mr. Malton vorbeigeht. Es beugt die Schultern, als schämte es sich. Agnes wendet den Blick ab.

Nach der langen Zeit im feuchten Halbdunkel der Webmühle ist die Luft in der Gasse frisch und licht. Agnes biegt nach Westen auf die Sankt Judas Thaddäus ein. Sie will nach Hause – nun ja, nicht nach Hause, nur in ihr schimmeliges Zimmerchen in der Pension zur Heiligen Sybille des Südens, in dem immer der Geruch nach gekochtem Kohl hängt, ganz gleich was sie zubereitet hat. Dann sieht sie den Mann, der an der Ecke auf sie wartet.

Er hat sich das Haar ordentlich mit Pomade auf eine Seite gekämmt und umklammert nervös seine Mütze. Er sieht auf eine anständige Weise gut aus, seine Fingernägel sind sauber und das leicht fliehende Kinn bemerkt man nicht gleich: Floyd Matthews.

Ach, verflucht noch mal …

Flehend sieht er ihr entgegen, hat den Mund schon halb geöffnet, um ihren Namen zu rufen. Agnes richtet den Blick fest auf die Schürzenbänder der Frau, die vor ihr geht. Vielleicht gibt er auf, wenn sie ihn nicht weiter beachtet; vielleicht findet er auch eine andere schöne junge Arbeiterin, nach der er schmachten kann.

Ein Stiefel mit zerschrammter Spitze tritt ihr in den Weg, eine ausgestreckte Hand folgt. Sie wollte, sie wüsste nicht, wie sich diese Hand auf ihrer Haut anfühlt, glatt und weich und ohne eine einzige Narbe.

»Aggie, Liebste, bitte sprich mit mir!«

Was ist nur so schwer daran, eine Frau mit ihrem vollen Namen anzusprechen, dem Namen, den ihr ihre Mutter gegeben hat? Warum sind Männer immer darauf aus, zu verkleinern und zu verniedlichen?

»Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen hatte, Floyd.«

Sie will sich an ihm vorbeischieben, aber er legt ihr beschwörend die Hände auf die Schultern.

»Aber ich verstehe dich nicht! Warum solltest du mich abweisen? Ich kann dich hier herausholen!« Mit seiner schwielenlosen Hand gestikuliert er durch die düsteren Gassen und zeigt auf die rußgeschwärzten Mauersteine des Westviertels. »Eine ehrbare Frau aus dir machen. Ich kann dir alles geben, was du dir nur wünschst!« Er klingt geradezu verstört, als wäre sein Antrag eine einfache mathematische Gleichung und Agnes wäre dennoch auf eine falsche Lösung gekommen. Oder er klingt wie ein netter Junge, der zum ersten Mal in seinem unbeschwerten Leben das Wort Nein gehört hat.

Die anderen Frauen sind stehen geblieben und haben sich nach ihnen umgedreht.

Agnes seufzt. »Du kannst mir nicht geben, was ich will, Floyd.« Sie weiß gar nicht genau, was das eigentlich ist, aber Floyd Matthews und sein kleiner Goldring gehören ganz sicher nicht dazu.

Floyd schüttelt sie ein wenig. »Aber ich liebe dich doch!«

Ha! Das glaubt Agnes nun wirklich nicht. Gut möglich, dass er gewisse Einzelheiten an ihr liebt – das Gewitterblau ihrer Augen, das Vollmondleuchten ihrer Brüste in der Dunkelheit –, aber er kennt sie schließlich kaum. Würde er durch den schönen Schein bis in ihre Seele blicken, fände er dort nichts Zartes oder Reizendes, sondern nur zersprungenes Glas, Asche und den verzweifelten, animalischen Willen zu überleben.

Sanft nimmt sie seine Hände von ihren Schultern. »Bedaure.«

Sie kehrt ihm den Rücken zu und marschiert die Straße der Heiligen Maria entlang. Er ruft ihr nach, bittend und untröstlich. Doch es dauert nicht lange, bis sein Flehen in Grausamkeit umschlägt: Er verflucht sie, nennt sie eine Hexe, eine Hure und belegt sie noch mit hunderterlei anderen Schimpfnamen, die sie zum ersten Mal aus dem Mund ihres Pa gehört hat. Sie dreht sich nicht zu ihm um.

Eine der anderen Arbeiterinnen, eine große, robuste Frau mit starkem Akzent, nickt Agnes zu und brummt: »Männer, hm?« Im selben Tonfall hätte sie »Flöhe« oder »Pissflecken« sagen können. Beinahe hätte Agnes ihr zugelächelt, kann sich jedoch gerade noch rechtzeitig beherrschen.

Auf dem Weg zur Pension träumt sie vor sich hin: von einem eigenen Zuhause, so groß, dass sie Gäste darin unterbringen kann. Dann könnte sie ihrer kleinen Schwester noch einen Brief schreiben: Wenn du willst, kannst du bei mir unterschlüpfen. Vielleicht antwortet sie ihr dieses Mal. Vielleicht können sie beide wieder eine Familie sein.

Alles dummes Zeug.

Agnes hat in jungen Jahren gelernt, wie leicht es ist, seine Familie zu verlieren. Dass man sich um Leute kümmert, bis es nicht mehr geht; bis man nur noch die Wahl hat, zu bleiben und unterzugehen oder zu überleben.

Die Pension ist hell erleuchtet, und das Geschnatter der Arbeiterinnen und unverheirateten Frauen dringt durch Fenster und Türen. Unversehens ist Agnes vorbeigewandert – obwohl ihr der Rücken schmerzt, ihr Magen übersäuert ist und ihre Brüste sich schwer anfühlen, spannen und schmerzen. Sie folgt der gewundenen Spinnergasse, dann der Straße der Heiligen Klage. Die Fabriken und Mietshäuser West-Babels, des Viertels, in dem drei Dutzend verschiedene Sprachen gesprochen werden, bleiben hinter ihr zurück. Sie hat das merkwürdige Gefühl, vorwärtsgezogen zu werden, als hätte ihr jemand eine Schnur um eine Rippe geknotet und zupfte nun daran. Vermutlich bildet sie sich das aber nur ein.

Sie kauft sich eine heiße Pastete an einem Straßenstand. An der nächsten Ecke wirft sie sie in einen Mülleimer; Magensäure brennt ihr in der Kehle.

Ohne darüber nachzudenken, hält sie auf das Villenviertel zu. Sie überquert den Fluss Thorn. Je weiter sie kommt, desto größer und stattlicher werden die Gebäude und Grundstücke. Anstelle der verblassten Werbeanschläge und der zerfledderten Theaterzettel hängen hier frisch gedruckte Wahlkampfplakate:

Clement Hughes steht für ein sicheres Salem!

Gideon Hill: Unser Licht in der Finsternis!

Eine Schar Frauen mit verkniffenen Mündern biegt vor ihr in die Straße ein. Sie tragen alle weiße Schärpen, in die vorn CHRISTLICHE FRAUENUNION und hinten FRAUEN OHNE SÜNDE gestickt ist.

Agnes hat von ihnen gehört. Immerzu bedrängen sie Straßenhexen und versuchen, Mädchen aus den Hurenhäusern zu retten, ob sie wollen oder nicht (meistens wollen sie nicht). Ihre Vorsitzende heißt Purity – Reinheit – oder Grace – Anmut –, nach einer der damenhaften Tugenden. Wahrscheinlich ist es die schlanke Frau mit den weißen Handschuhen und der perfekt gelegten Gibson-Girl-Frisur, die an der Spitze geht. Ihre Miene lässt darauf schließen, dass sie die verklemmte Schwester der Jungfrau von Orléans sein könnte. Agnes würde einen Silberdollar darauf setzen, dass ihr Dienstmädchen hin und wieder einen Zauber wirkt, damit das Kleid ihrer Herrin knitterfrei bleibt und sich kein Härchen aus der Frisur löst.

Was würde Mama Mags wohl sagen, wenn sie diesen Aufmarsch sehen könnte? Juniper würde knurren. Bella hätte die Nase in einem Buch vergraben.

Agnes weiß nicht, warum ihr schon wieder ihre Schwestern eingefallen sind; jahrelang hat sie nicht an sie gedacht. Nicht seit sie einen Bannkreis eng um sich selbst gezogen hat. Die beiden sind auf der anderen Seite zurückgeblieben.

Vor ihr liegt der Platz des Heiligen Georg, eingerahmt vom Rathaus und der Universität. Unter der Statue Sankt Georgs haben sich Suffragetten versammelt. Die Damen in den weißen Schärpen werfen ihnen finstere Blicke zu, drehen Runden um den Platz und sagen dabei lauthals Bibelverse auf. Agnes sollte jetzt wirklich umkehren und zu ihrer Pension zurückgehen, aber sie zögert.

Eine Frau mit einer weißen Perücke salbadert über Frauenrechte, das Wahlrecht für Frauen und Frauen in der Geschichte. Sie ruft, sie sollten in die Fußstapfen ihrer Vormütter treten und Arm in Arm vorwärtsmarschieren.

Und die Heiligen mochten ihr beistehen – Agnes wollte, es wäre wirklich wahr. Sie wollte, sie könnte ein Schild schwenken, eine Losung schreien und einfach so eine bessere Welt betreten, in der sie mehr sein könnte als jemandes Tochter, jemandes Mutter, jemandes Ehefrau. In der sie selbst jemand sein könnte. Ein Jemand, kein Niemand.

Vergiss nicht, wer du bist.

Sie glaubt schon lange nicht mehr an Hexenmärchen.

Gerade möchte sie sich abwenden und sich auf den Weg zurück zur Pension machen, da peitscht der Wind ihren Rock zur Seite und reißt ihr das Band aus den Haaren.

Er bringt einen fremden Geruch mit sich: nach Blättern und Grün, ganz und gar ungewöhnlich in dieser Stadt. Agnes fühlt sich an Mama Mags’ Haus erinnert, in dem überall Kräuter und die Knochen kleiner Tiere hingen. An wilde Rosen im Wald. Der Wind zerrt an ihr, sucht und fragt, und ihre Brüste schmerzen heftiger, als wollten sie antworten. Etwas Nasses, Fettiges durchtränkt die Vorderseite ihres Kleides und tropft auf die Kopfsteine herab. Es hat die Farbe von Elfenbein oder Perlen.

Oder … von Milch.

Agnes starrt so auf die Tropfen hinunter, wie eine Frau einen fahrerlosen Wagen anstarren könnte, der auf sie zugerast kommt. Daten und Zahlenkolonnen ziehen vor ihrem geistigen Auge vorbei: Wie lange ist es her, dass Floyd im Dunkeln neben ihr gelegen und seine Hände über ihren Bauch nach unten hat wandern lassen? Was kann es denn schaden, Aggie, hat er gefragt und leise gelacht.

Ihm nichts.

Agnes hat noch genug Zeit, Floyd Matthews und seine weichen Hände in Grund und Boden zu verdammen, dann lodert ihr mit einem Mal Hitze über den Rücken hoch. Sie leckt über ihren Nacken, steigt wie Fieber.

Die Wirklichkeit zerspringt.

Ein gezacktes Loch hängt in der Luft, durch das der wilde Wind pfeift. Agnes kann hindurchschauen wie durch zerrissene Kleidung, aber anstelle von Haut sieht sie auf der anderen Seite einen dunklen, sternenübersäten Himmel. Dann reißt das Loch weiter auf, und der fremde Himmel ergießt sich daraus. Der graue Abend über New Salem wird von der Nacht verschluckt.

Ein Turm erhebt sich in den Sternenhimmel.

Uralt, von Kletterrosen und Efeu dicht überwuchert und höher als das Rathaus und die Universität. Dunkle, knorrige Bäume umgeben ihn, die wie die wilden Vorfahren der ordentlichen Linden aussehen. Schwarze Vögel flattern um den Turm.

Kurze Zeit herrscht Stille, unheimlich und zerbrechlich. Die Leute stehen wie gebannt da und blicken zu den seltsamen Sternen und den Krähen auf, die über ihren Köpfen Kreise ziehen. Agnes schnappt keuchend nach Luft. Noch immer kocht ihr das Blut in den Adern. Unerklärlicherweise schlägt ihr Herz höher.

Dann gellt ein Schrei über den Platz, und im nächsten Augenblick stürzt die Menge auf Agnes zu, eine kreischende Horde, die Röcke gerafft, die Hüte umklammert. Agnes strafft die Schultern und schlingt die Arme um den Bauch, als könnte sie so das zerbrechliche Geschöpf beschützen, das sich in ihr eingenistet hat. Als wollte sie es beschützen.

Sie sollte vernünftig sein, sich von der Menge mitreißen lassen und so schnell sie kann davonlaufen – vor dem merkwürdigen Turm und jener Macht, die ihn herbeigerufen hat –, aber das tut sie nicht. Stattdessen stolpert sie gegen den Strom auf die Mitte des Platzes zu, folgt dem unsichtbaren Zug, den sie vorhin schon gespürt hat …

Da flickt sich die Welt wieder zusammen.

3

Die Unheilsschwestern, Hand in Hand,

verbrannt, gebunden immerfort

und ihrer Kron’ beraubt,

doch was verloren scheint,

ist verloren nur geglaubt.

Zweck und Wege unbekannt

Die älteste der drei Schwestern, Beatrice Belladonna Eastwood, hatte Haare so weich und dunkel wie Eulenfedern. Früh schon waren sie von Grau durchsetzt. Sie war die weise Schwester, still und aufmerksam, diejenige, die immer ein Buch in der Hand hielt und das Gewicht der Worte spüren konnte.

Doch am Tag der Frühlingsgleiche des Jahres 1893 ist sie töricht.

Sie sitzt in ihrem kleinen Büro im Ostflügel der Universitätsbibliothek New Salems und blättert in dem staubigen Licht verstohlen durch eine Erstauflage der Kinder- und Haushexenmärchen der Schwestern Grimm (1812), die der Bibliothek gerade erst gespendet worden ist. Sie kennt diese Geschichten so gut, dass ihre Träume mit »Es war einmal …« beginnen und alles immer dreimal vorkommt; allerdings hat sie noch nie eine Erstausgabe in den Händen gehalten. Sie ist erstaunlich schwer, als hätten die Schwestern Grimm mehr als Papier und Tinte hineingebunden.

Beatrice kommt am Ende an und hält inne. Irgendjemand hat von Hand einen Vers unter das letzte Hexenmärchen geschrieben. Die Buchstaben sind verblasst.

Die Unheilsschwestern, Hand in Hand,

verbrannt, gebunden immerfort

und ihrer Kron’ beraubt,

doch was verloren scheint,

ist verloren nur geglaubt.

Weitere Zeilen folgen, aber sie sind Flecken und der Zeit zum Opfer gefallen.

Es ist nicht weiter verwunderlich, etwas in ein altes Buch gekritzelt zu finden. Seit fünf Jahren ist Beatrice nun schon Bibliothekarin, und sie hat längst viel Schlimmeres gesehen: eine Scheibe rohen Schinken als Lesezeichen beispielsweise. Verwunderlich ist jedoch, dass Beatrice den Vers wiedererkennt. Als sie noch klein war und im Crow County gelebt hat, hat sie ihn mit ihren Schwestern zusammen gesungen.

Beatrice ist sich sicher gewesen, dass Mama Mags sich bloß einen albernen Reim ausgedacht hat, um ihre Enkelinnen zu beschäftigen, sodass sie in Ruhe einen Hahn rupfen oder Jezebel-Wurzeln einmachen konnte. Aber offenbar hat sie sich geirrt, denn hier steht der Vers, von unbekannter Hand in ein altes Hexenmärchenbuch geschrieben.

Beatrice blättert durch die dünnen Seiten zurück bis zur Überschrift der letzten Geschichte. Die Buchstaben sind verschnörkelt und von dunklem Efeu eingerahmt: Das Märchen vom Heiligen Georg und den Hexen. Sie hat es nie besonders gemocht, liest es aber trotzdem.

Es ist die Fassung, die meistens erzählt wird: Es waren einmal drei Hexen, die brachten eine furchtbare Krankheit über die Menschen. Doch dann erhob sich der mutige Sankt Georg gegen sie. Er brachte alle Hexen auf den Scheiterhaufen und verbannte ihre üble Zauberkunst vom Angesicht der Welt. Nichts als Asche ließ er hinter sich zurück.

Schließlich waren nur noch die Jungfer, die Mutter und das alte Weib übrig – die bösesten Hexen, die es je gegeben hatte. Sie flohen nach Avalon und verbargen sich dort in einem hohen Turm, doch zu guter Letzt verbrannte Sankt Georg auch sie und steckte außerdem noch ihren Turm in Flammen.

Auf der letzten Seite ist eine Illustration eingeprägt: Dankbare Kinder tanzen, während im Hintergrund der Scheiterhaufen fröhlich lodert, auf dem die letzten drei Hexen des Westens verbrennen.

Mama Mags hat das Märchen anders erzählt. Beatrice hat ihr immer zugehört, als wären ihre Geschichten Türen, durch die sie an einen anderen, besseren Ort gelangen konnte. Später, da war sie schon fortgeschickt worden, hat sie oft in ihrem schmalen Bett gelegen und sich Wort für Wort an die Märchen ihrer Großmutter erinnert, immer wieder, als riebe sie Glückspennys gegeneinander.

(Manchmal sieht sie noch die elfenbeinfarbenen Wände ihres Zimmers im Stift Hoffnung vor sich, die sich um sie geschlossen haben wie Zähne. Doch solche Erinnerungen sperrt sie säuberlich in Klammern ein, wie ihre Mutter es sie gelehrt hat.)

Vom Platz her dringt eine erhobene Stimme durch ihr Bürofenster, und sie erschrickt. Sie sollte ihre Zeit nicht mit Hexenmärchen und Reimen verschwenden. Sie ist noch keine vollwertige Bibliothekarin, sondern bloß Bibliothekarsgehilfin; sie sollte katalogisieren, archivieren und protokollieren, vielleicht das Werk eines wahren Gelehrten abschreiben.

Auf ihrem Schreibtisch türmt sich ein Stapel aus mehreren Hundert unleserlich beschriebenen Seiten: Ein Professor der historischen Fakultät hat sie verfasst. Beatrice hat erst die Titelseite abgetippt – Dem Allgemeinwohle verpflichtet: Eine ethische Begutachtung der Georgischen Inquisition zu Zeiten der Hexenprozesse –, weiß aber schon, dass es sich um eines jener blutrünstigen Werke handelt, die in jedem grausamen Detail der Prozesse schwelgen: den Schlägen, Brandeisen, Schandmasken und glühenden Eisenschuhen; den Verbrennungen von Frauen, die noch ihre Säuglinge in den Armen hielten. Es wird bei den Sittlichkeitsvertretern gut ankommen, bei den Säbelrasslern und den Kirchgängern, die den blutigen Feldzug des französischen Großreiches gegen die Kriegshexen im Königreich Dahomey bewundern. Diese Leute würden nur allzu gern erleben, dass ähnliche Maßnahmen gegen die Hexen der Navajo, der Apachen und der sturen Choctaw ergriffen werden, die sich nach wie vor im Staat Mississippi verschanzen.

Beatrice wird übel, wenn sie sich damit beschäftigt. Hexerei ist sündhaft und gefährlich, das weiß sie natürlich; sie steht dem Fortschritt und der Industrialisierung im Weg et cetera perge, perge. Aber sie kann nicht anders, als an Mama Mags in ihrem Häuschen voller aufgehängter Kräuterbüschel zu denken, und dann fragt sie sich jedes Mal, wie genau durch Hexerei solcher Schaden entstehen soll.

Wieder schaut sie auf die Worte am Ende der Erstausgabe der Schwestern Grimm hinunter. Sie bedeuten nichts. Ein Reim für kleine Mädchen, in ein Kinderbuch geschrieben; ein Lied, das vor langer Zeit eine alte Frau hinter den sieben Bergen ihren Enkelinnen vorgesungen hat. Ein unvollendeter Vers, schon ewig in Vergessenheit geraten.

Und doch spürt Beatrice beinahe die Hände ihrer Schwestern in ihren, kann fast den Nebel einatmen, der daheim aus den Tälern aufsteigt.

Sie holt ein dickes Notizbuch aus ihrer Schreibtischschublade. Es ist billig hergestellt: Die schwarze Farbe des Leders ist zu einem schlammigen Violett verblasst, und die Seiten lösen sich aus dem Einband. Dennoch ist es ihr wertvollster Besitz.

(Und außerdem ist es ihr erster Besitz. Nachdem sie aus dem Stift entlassen worden ist, hat sie es sich von ihrem ersten eigenen Geld gekauft.)

Das Notizbuch ist zur Hälfte mit Hexenmärchen, Kinderreimen, zusammengeklaubten Fragmenten und müßigen Träumen gefüllt – mit allem, was Beatrice ins Auge fällt. Wäre sie eine Studentin oder Wissenschaftlerin, würde sie ihre Notizen vielleicht »Recherche« nennen. Vielleicht würde sie sich sogar ausmalen, wie sie einmal ausformuliert, abgetippt und gebunden in einem Regal der Bibliothek stehen würden. Dass man ihre Erkenntnisse in den Sälen der Universität diskutierte. Aber sie ist nichts dergleichen, und so etwas wird nie geschehen.

Nun schreibt sie den Vers über die Unheilsschwestern in das kleine schwarze Buch, fügt ihn all den anderen Geschichten hinzu, die sie nie erzählen, und all den Zaubersprüchen, die sie nie wirken wird.

Seit sie von zu Hause weg ist, hat sie sich nicht einmal mehr an der kleinsten Hexerei versucht. Doch der Anblick der Worte in ihrer eigenen Handschrift verlockt sie. Ein heftiger Drang ergreift sie, sie laut zu lesen – und Beatrice ist wahrlich kein Mensch, der mit Impulsivität zu kämpfen hat. Sie hat in jungen Jahren schon herausgefunden, was geschieht, wenn sich eine Frau zu viel herausnimmt, wenn sie verbotene Früchte kostet.

(Vergiss nicht, wer du bist, hat ihr Pa gesagt, und das tut Beatrice auch nicht.)

Trotzdem öffnet sie ihre Bürotür einen Spalt weit und späht in den Flur hinaus. Schluckt. Es ist ganz still. Sie ist allein. Irgendetwas zieht in ihrer Brust, als hätte sich ein Finger in ihren Rippen verhakt.

Sie flüstert die Worte. Die Unheilsschwestern, Hand in Hand.

Sie rollen durch ihren Mund wie Sommerhirsekörner, heiß und süß. Verbrannt, gebunden immerfort und ihrer Kron’ beraubt.

Hitze gleitet ihre Kehle hinab, breitet sich in ihrem Magen aus. Doch was verloren scheint, ist verloren nur geglaubt.

Atemlos wartet sie. Das Blut in ihren Adern siedet.

Nichts geschieht. Natürlich nicht.

Törichterweise steigen ihr die Tränen in die Augen. Was hat sie denn erwartet? Eine Meisterleistung der Hexenkunst? Rabenschwärme, Feenscharen? Zauberei zu treiben ist eine trostlose, unappetitliche Angelegenheit; ein Mittel, um Socken zu bleichen, nicht um Drachen herbeizurufen. Und selbst wenn Beatrice tatsächlich über einen uralten Spruch gestolpert sein sollte – sie hat gar nicht genug Hexenblut, um ihn auszuführen. Nur Bücher und Märchen können sie an einen Ort versetzen, an dem Magie wirklich ist und Frauen und ihre Worte Macht haben.

Plötzlich kommt Beatrice ihr Büro eng und stickig vor. Sie steht so hastig auf, dass ihr Stuhl mit einem unangenehmen Kreischen über die Fliesen zurückrutscht, und wirft sich ungeschickt einen halblangen Umhang um die Schultern. Dann flüchtet sie mit klickenden Absätzen in die sauberen Flure der Universität New Salems. Was für eine Närrin sie ist, dass sie es überhaupt versucht hat! Dass sie Hoffnungen gehegt hat.

Mr. Blackwell, der Leiter der Sondersammlung, schaut blinzelnd von seinem Schreibtisch auf, als sie vorbeikommt. »Oh, guten Abend, Miss Eastwood! Haben Sie es eilig?«

Beatrice hat die Stelle als Bibliothekarsgehilfin nur wegen Mr. Blackwell bekommen. Er hat sie angestellt, obwohl sie nichts weiter vorzuweisen hatte als ein Zeugnis aus dem Stift – nur weil sie beide eine Schwäche für rührselige Romane und Groschenhefte teilen.

Häufig bleibt Beatrice etwas länger, um mit ihm über die Offenbarungen und Enttäuschungen des Tages zu diskutieren – zum Beispiel über die Version des norwegischen Volksmärchens Östlich der Sonne und westlich von der Hexe, die sie in einer Übersetzung gefunden hat und noch nicht kannte, oder über den neuesten Roman von Miss Hardy. Heute jedoch lächelt sie nur schwach und läuft eilig ins graue Abendlicht hinaus. Seinen besorgten Blick spürt sie im Nacken.

Sie ist schon halb über den Platz und drängt sich durch irgendeine Kundgebung oder Demonstration, da laufen ihr die Tränen über, stauen sich kurz unten an den Drahträndern ihrer Brille und tropfen dann auf die Kopfsteine.

Wieder strömt Hitze durch ihre Adern. Ein sonderbarer Wind peitscht über den Platz. Er bringt den Geruch trocknender Kräuter und wilder Rosen mit sich – den Geruch nach Magie.

Unversehens wird Beatrice erneut von jener törichten Hoffnung überwältigt. Sie befeuchtet ihre trockenen Lippen und spricht die Worte noch einmal. Die Unheilsschwestern, Hand in Hand …

Und dieses Mal hört sie nicht auf – kann gar nicht aufhören –, sondern fängt immer wieder am Anfang an, in einer Endlosschleife, es ist ein ununterbrochener Singsang. Es scheint, als wären die Worte ein reißender Fluss oder ein ungebändigtes Pferd – sie tragen sie mit sich. Sie haben einen eigenen Rhythmus, einem Herzschlag gleich, der am Ende des Verses kurz aussetzt, als würde er über die fehlenden Worte stolpern.

Der Spruch taumelt, schlingert, beinahe richtig, aber eben nicht ganz. Beatrice’ Lunge ist verkohlt, ihr Mund versengt, ihre Haut fieberheiß.

Nur undeutlich nimmt sie wahr, was außerhalb ihrer selbst geschieht – das klaffende Loch in der Wirklichkeit; der schwarze Turm, überwuchert mit Dornenranken und Efeu, der sich mit einem Mal vor einem fremdartigen schwarzen Sternenhimmel erhebt; die Krähen, die über die Menge hinwegfliegen. Ihre Füße bewegen sich, als hätten sie einen eigenen Willen; sie folgen dem Hexenwind auf die Mitte des Platzes zu. Doch dann verschlingt das Fieber Beatrice mit Haut und Haaren, und alles verschwimmt ihr vor den Augen.

Keiner von Mama Mags’ Zaubersprüchen hat sich je so angefühlt. Wie ein Lied, das sie nicht aufhören kann zu singen, wie ein Freudenfeuer in ihrem Inneren. Wenn sie es weiterhin füttert, wird sie vielleicht tatsächlich in Flammen aufgehen.

Erst kommt sie ins Stottern, dann ist sie endlich still.

Die Erde bebt. Die aufgerissene Wirklichkeit flattert wie die Enden eines zerrissenen Stoffs, dann legen sie sich säuberlich übereinander, als würde eine riesenhafte, unsichtbare Schneiderin den Riss in der Welt wieder zusammennähen. Der Turm, der dichte Wald und die fremden Sterne verschwinden, und nur der gewöhnliche graue Frühlingsabend bleibt zurück.

Beatrice blinzelt und denkt: Das war Hexerei. Richtige Hexerei, alt, dunkel und ebenso unbändig wie die Mitternacht.

Alles schwankt so merkwürdig – Beatrice fällt in die Finsternis. Sie träumt, dass jemand sie auffängt. Eine Frauenstimme sagt ihren Namen, bloß dass es gar nicht mehr ihr Name ist … Es ist der verlorene Name, bei dem ihre Schwestern sie gerufen haben, als sie noch klein, dumm und furchtlos gewesen sind … Bella!

Es fängt an zu regnen.

Juniper heult wie eine mondsüchtige Wölfin, berauscht von der köstlichen Hitze der Macht, die durch ihre Adern strömt, und dem federleisen Flügelschlag über ihr. Dann ist der Turm wieder fort.

Auf dem Platz herrscht Chaos: Die Leute wimmeln durcheinander und schreien. Die Hüte sitzen ihnen schief auf den Köpfen, die Röcke sind durcheinandergeraten, die Frisuren aufgelöst. Selbst die sorgfältig beschnittenen Linden sehen ein bisschen wilder aus: Ihre Blätter sind jetzt grüner, die Zweige verästeln sich wie die Herbstgeweihe junger Hirsche.

Juniper friert und ist benommen. Sie fühlt sich leer, abgesehen von dem seltsamen Schmerz in ihrem Herzen – ein Verlangen so groß, dass es hinter ihren Rippen nicht genug Platz findet.

Sie schaut auf und sieht zwei Frauen bei sich stehen. Zu dritt formen sie einen Kreis, still inmitten der kreischenden, wogenden Menschenmenge. Ihre Gesichter spiegeln dasselbe Begehren, das auch Juniper empfindet; eine Art hohlwangigen Hunger nach dem, was sie durch das Loch in der Wirklichkeit gesehen haben. Wie Juniper hat es sie angezogen.

Eine der beiden Frauen wankt und sagt heiser »Oh«, als hätte sie sich zu lange über eine Kochstelle gebeugt. Sie blinzelt Juniper an, ihre Augen glänzen fiebrig.

Juniper lässt ihren Gehstock fallen und fängt die Frau auf, ehe ihr Kopf auf dem Kopfsteinpflaster aufschlagen kann. Sie wiegt nicht viel und kommt Juniper so zerbrechlich vor wie eine Feder. Behutsam legt sie sie auf den Boden, schiebt ihr die verbogene Drahtbrille wieder richtig auf die Nase – und da erst sieht sie die Sommersprossen auf ihren Wangen, wie vergessen geglaubte Sternbilder.

»Bella!« Ihre älteste Schwester. Und …

Langsam hebt Juniper den Blick. Die ersten kühlen Regentropfen treffen ihre heißen Wangen und ihr Herz donnert wie mit eisenbeschlagenen Hufen gegen ihr Brustbein. Sie blickt die andere Frau an.

Sie ist noch genauso schön wie früher: volle Lippen, lange Wimpern, Schwanenhals. Juniper nimmt an, dass sie nach ihrer Mama kommt, an die sie keine Erinnerung hat – von Pa hat sie jedenfalls nichts geerbt.

»Agnes!«

Und von einem Augenblick auf den anderen ist Juniper wieder zehn Jahre alt. Sie öffnet die Augen in dem erdhöhlenhaften Dämmerdunkel von Mama Mags’ Häuschen, die Namen ihrer Schwestern auf den Lippen. Denn so waren sie damals: Immer hielten sie einander an den Händen, immer waren sie eine von dreien. Doch nur Mama Mags ist da, und sie wendet sich ab, die Schultern gebeugt, und wieder begreift Juniper, dass ihre Schwestern nicht mehr da sind.

Oh, sie hatten schon oft darüber gesprochen – natürlich hatten sie das! Wie sie zusammen davonlaufen und im Wald leben würden, ganz wie Hänsel und Gretel. Wilden Honig und Papayas würden sie essen, und manchmal Geißblattkränze auf Mama Mags’ Schwelle legen, damit sie wüsste, dass es ihnen gut ging. Pa würde weinen und fluchen, aber sie würden nie zurückkommen.

Doch immer hellte sich seine Stimmung so plötzlich auf, wie der Frühling kommt, und er kaufte ihnen Süßigkeiten und Bänder, und sie blieben ein Weilchen länger.

Aber nicht dieses Mal. Dieses Mal waren ihre Schwestern abgehauen, ohne zu zögern. Ohne sich noch einmal umzuschauen. Ohne Juniper.

Als Juniper das endlich begriffen hatte, rannte sie stolpernd und hinkend den Hang hinab – ihr linker Fuß war immer noch voller Brandblasen von dem Feuer in der Scheune.

Und sie erhaschte einen letzten Blick auf Agnes’ seidig glänzenden schwarzen Zopf, der heftig hin- und herschwang: Agnes saß hinten auf einem Wagen, der die Zufahrt hinunterrumpelte. Und Juniper schrie – wie sie schrie! –, komm zurück, o bitte, komm zurück, verlass mich nicht, bis sich ihr Flehen in erstickte Schluchzer verwandelte. Dann schleuderte sie dem Wagen Steine hinterher, bis sie so voller Hass war, dass ihr nichts mehr wehtat.

Sie hinkte nach Hause. In dem Gebäude roch es nass und süßlich, ein Geruch wie nach verwestem Fleisch, und ihr Pa wartete auf sein Abendessen. Mach dir nichts draus, James. Er hatte ihr seinen eigenen Vornamen gegeben und sagte ihn gern. Wir kommen ganz wunderbar allein zurecht.

Sieben Jahre ist sie allein zurechtgekommen. Ist allein aufgewachsen, hat Mama Mags allein begraben und allein darauf gewartet, dass Pa endlich stirbt.

Doch plötzlich sind sie da, durchnässt, mit hungrigen Augen und mitten in New Salem: ihre Schwestern.

4

Komm, kleine Hirtin, stoß in dein Horn,

die Schaf’ sind auf der Weide,

die Kühe sind im Korn.

Wie tief du doch schlummerst im Sonnenlicht,

komm, [Name des Schläfers], erhebe dich!

Weckruf. Man braucht ein Horn oder eine gute Pfeife.

Agnes Amaranth spürt weder die kalten Regentropfen auf ihrer Haut, noch sieht sie die beiden schwarzhaarigen, sommersprossigen Frauen, die am Boden kauern und ihr, jede auf ihre Weise, verblüffend ähnlich sehen.

Ihre gesamte Aufmerksamkeit ist nach innen gerichtet, auf jenes Lebewesen in ihrem Bauch, so zart wie ein junges, noch eingerolltes Farnblatt. Sie glaubt, ein zweites Herz gegen ihre Handfläche schlagen zu spüren.

»Agnes!«

Diese Stimme kennt sie. Sie weiß, wie sie klingt, wenn sie lacht, neckt oder schmeichelt: Noch eine Geschichte, ach, bitte! Sie hat sie die ausgefahrene Zufahrt herunterwehen hören: Komm zurück! Sieben Jahre lang hat sie sie in ihren Albträumen gehört. Verlass mich nicht!

Agnes’ kleine Schwester kniet auf dem Platz des Heiligen Georg. Bloß ist sie nicht mehr klein: Ihr Unterkiefer ist kräftig, ihre Schultern sind breit, und in ihren Augen steht die Wut einer erwachsenen Frau geschrieben.

»Ju… Juniper?« Agnes merkt, dass sie die Arme ausgebreitet hat, als würde sich Juniper gleich hineinstürzen – so wie früher, als ihr Krähenfederhaar Agnes noch jede Nacht an der Nase gekitzelt und Juniper sie manchmal aus Versehen »Mama« genannt hat.

Juniper hat die Zähne gebleckt und die Hände zu Fäusten geballt. Der Anblick ist Agnes so vertraut – die weißen Knöchel, die hervortretenden Sehnen an der Unterseite der Handgelenke –, dass es ihr den Atem verschlägt.

»Wo ist Pa?«, fragt sie heiser. »Ist er mit dir gekommen?« Sie verabscheut den Crow-County-Akzent, der sich in ihre Stimme geschlichen hat.

Juniper schüttelt den Kopf. Es sieht aus, als wäre ihr Nacken ganz steif. »Nein.« Kurz verdunkelt ein Schatten ihre laubgrünen Augen – Trauer oder vielleicht Schuld? Aber der lodernde Zorn brennt ihn fort.

Agnes bekommt wieder Luft. »Ach. Wie … Was machst du denn hier?« Über Junipers Handgelenke und ihren Hals ziehen sich tiefe Kratzer, als wäre sie in dunkler Nacht durch den Wald gerannt.

»Was ich hier mache?« Juniper reißt die Augen weit auf und bläht die Nasenflügel. Unwillkürlich erinnert sich Agnes daran, was passiert, wenn Juniper die Beherrschung verliert (eine blasse Schlange; Flammen, die höher schlagen; die Schreie von Tieren). Sie zuckt zurück.

Juniper schluckt schwer. »Ich musste von zu Hause weg, da bin ich hergekommen. Dachte ja nicht, dass ich euch beide wie zwei dämliche Tauben durch die Stadt stolzieren sehe!«

Wie bitter und schwarz ihre Stimme ist – wie verbrannter Kaffee. Agnes erinnert sich an das aufbrausende kleine Mädchen, dessen Ärger regelmäßig so rasch verpufft ist. An sein unbekümmertes Gelächter. Wer hat Juniper beigebracht, ihren Groll zu hegen? Ihn zu behandeln wie ein gefangenes Wolfsjunges, das man aufzieht und füttert, bis es zu einem großen bösen Wolf herangewachsen ist, der einen Menschen mit einem einzigen Bissen verschlingen könnte?

Dann bleiben ihre Gedanken an der Zahl hängen, die Juniper genannt hat, und verheddern sich.

»Zwei?«

Agnes ist doch immer noch eine Person, oder etwa nicht?

Das Kind in ihrem Bauch ist viel zu klein, um schon als ganzer Mensch gezählt werden zu können! Es kommt Agnes so vor, als wäre ihr Verstand ein verklemmter Webstuhl, die Fäden sind verwirrt und verknotet, der Motor hustet.

Juniper verengt die Augen. Sie scheint nicht sicher zu sein, ob sich Agnes über sie lustig machen will. Schließlich schaut sie demonstrativ nach unten.

Agnes folgt ihrem Blick und wird zum ersten Mal der Frau gewahr, die zwischen ihnen liegt. Regen perlt auf ihren Brillengläsern. Da ist es Agnes, als würde die ganze Welt um sie herum zusammenstürzen. Die Jahre ihres Lebens falten sich zusammen wie der Balg eines Akkordeons.

Ihre ältere Schwester. Die Schwester, die sie verraten und der sie es mit gleicher Münze heimgezahlt hat, Auge um Auge. Deren Schuld es ist, dass Agnes von zu Hause fortlaufen musste.

Bella.

Juniper schüttelt Bellas Schulter, und Bellas Kopf rollt zur Seite. Juniper legt ihr die Hand auf die Stirn und flucht. »Sie glüht! Habt ihr hier ein Zimmer oder so was?«

»Sieben Jahre hab ich Bella nicht gesehen. Ich wusste nicht mal, dass sie in der Stadt ist.« Agnes verzieht den Mund. »Und hätt’ ich’s gewusst, hätt’s mich nicht gekümmert.«

Juniper starrt sie an. »Ach ja? Und wie kommt’s dann …«

Aber da hört Agnes ein Geräusch, das alle Bewohner New Salems gut kennen und zu fürchten gelernt haben: Hufschlag. Die Polizisten der Stadt reiten große, tänzelnde Schimmel, gerade deswegen gezüchtet, weil sie so bösartig sind. Man ist gut beraten, Fersengeld zu geben, wenn sie sich nähern.

Abrupt wird Agnes sich bewusst, wie leer der Platz geworden ist. Der Regen fällt, und noch schweben Federn in der Luft. Die Leute sind alle fort – nur sie drei sind übrig geblieben.

Sie sollte verschwinden, bevor die Gesetzeshüter auftauchen, um wahllos jemanden festzunehmen, sollte ihren Rock raffen und spornstreichs in das Gewirr aus Gassen und Nebenstraßen tauchen. Dort ist sie bloß ein weiterer Niemand in einer weißen Schürze. Unsichtbar.

Juniper müht sich auf die Füße, Bellas Arm über den Schultern. Sie taumelt, kann sich mit ihrem schlimmen Bein nicht fangen …

Agnes packt sie am Handgelenk, und Juniper klammert sich an ihren Arm. Eine halbe Sekunde lang stehen sie sich direkt gegenüber und halten einander fest. Durch den dünnen Baumwollstoff spüren sie die Körperwärme der jeweils anderen.

Agnes lässt zuerst los. Sie bückt sich, hebt den Rotzedernstock auf und gibt ihn ihrer Schwester. Dann reibt sie sich die Handfläche, als hätte sie sich an dem Holz verbrannt.

Ohne eine bewusste Entscheidung zu treffen oder überhaupt richtig darüber nachzudenken, legt sie sich Bellas anderen Arm um. Bella hängt zwischen Juniper und ihr wie nasse Wäsche an der Leine.

Agnes hört sich selbst sagen: »Komm.«

Beatrice ist nicht richtig bei sich: Wie ein glühendes Kohlestückchen schwebt und trudelt sie über einem unsichtbaren Feuer. Ringsum flüstert und zischt es. Beeil dich doch! Bei allen Heiligen … Sie versucht es, aber ihre Füße sind rebellisch: Immer wieder knicken sie um und rutschen unter ihr weg. Die Brille baumelt ihr von dem einen Ohr.

Sie blinzelt und sieht: die verrußten Häuserwände einer Gasse im Westviertel; regennasse Wäschestücke, die wie die vielfarbigen Flaggen fremder Länder an kreuz und quer über ihr gespannten Leinen hängen; den dunklen Himmel und glühende Gaslampen.

Zwei Frauen stützen sie von beiden Seiten, schleppen sie zwischen sich. Eine von beiden humpelt stark; es fühlt sich immer wieder von Neuem so an, als würde ihre Schulter unter Beatrice nachgeben. Die andere flucht leise, und ihre Finger um Beatrice’ Handgelenk sind weiß. Ihre Gesichter kann Beatrice nur schemenhaft erkennen, doch ihre Arme wirken warm und vertraut.

Ihre Schwestern. Im Stift hat sie sie mehr als alles andere vermisst. Zu ihrer Rettung sind sie nicht gekommen.

Aber jetzt sind sie da und zerren sie durch die regenglatten Straßen New Salems.

Juniper hat nie viel darüber nachgedacht, wie das Leben ihrer Schwestern ohne sie wohl ausgesehen hat – sie sind eben einfach von der Seite des Buches herunterspaziert und verschwunden, zwei unvollendete Sätze. Lieber hat sie sich ausgemalt, was sie zu ihnen sagen würde, träfe sie sie wieder.

Ihr habt mich zurückgelassen. Obwohl ihr wusstet, was für ein Ungeheuer er war, habt ihr mich mit ihm allein gelassen!

Ihre Schwestern, gebeutelt von Schuldgefühlen, würden weinen und sich die Haare raufen. Bitte, bitte, würden sie betteln, vergib uns!

Aber Juniper würde sie anblicken wie Gott die erste Hexe, als er sie aus dem Garten verbannte, und ihre Augen würden vor gerechtem Zorn sprühen. Nein, würde sie sagen, und ihre Schwestern würden noch auf ihren Totenbetten wünschen, sie hätten Juniper besser behandelt.

Nun schlingern sie zusammen durch gewundene Straßen, biegen immer wieder in namenlose Gassen ein und schlüpfen durch Baulücken. Endlich kommen sie an eine düster wirkende Pension mit fleckiger Bretterfassade und Holzkreuzen in den Fenstern. Sie bugsieren Bella an der Wohnung der Wirtin vorbei, zwei knarrende Treppen hinauf und durch eine Tür mit der Messingnummer 7 und einer Kreuzstichstickerei daran. Es ist ein Bibelvers: Eine Frau soll still leben (Timotheus 2,11). Und die ganze Zeit über sagt Juniper kein Wort.

Agnes’ Zimmer ist klein, finster und schimmelig. Bloß ein eisernes Bettgestell mit dünner Matratze und ein rostiger Ofen stehen darin, der aussieht, als könnte man kaum eine Blechtasse Kaffee darauf erwärmen. Ein gesprungener Spiegel hängt an der Wand. An der Decke blühen bräunliche Flecken; in den Wänden huschen kleine Geschöpfe umher und knabbern an irgendetwas.

Das Zimmer erinnert Juniper an eine Gefängniszelle oder einen billigen Sarg. An den Keller zu Hause, ein nasses schwarzes Loch, leer bis auf eine Handvoll Grillen, Tierknochen und die Tränen kleiner Mädchen, vor langer Zeit vergossen. Ein kalter Schauer läuft ihr über den Rücken.

Agnes wuchtet Bella auf das schmale Metallbett und verschränkt die Arme. Die Linien in ihrem Gesicht sind tiefer geworden. Juniper denkt an Hexenmärchen über verfluchte junge Frauen, die an jedem Tag ihres Lebens um ein Jahr altern.

Agnes beugt sich hinab, um einen Kerzenstummel anzuzünden. Sie sieht Juniper an und zuckt mit den Schultern, zugleich gereizt und beschämt. »Hab kein Lampenöl mehr.«