Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Von Morgen Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Mit Spannung erwartet: Der neue Roman von Fantasy-Shootingstar Jenny-Mai Nuyen! Dunkelheit liegt über der Stadt. Marinus, der Junge ohne Vergangenheit, bewegt sich wie ein lautloser Schatten durch die alte Bibliothek. Er muss das Buch finden. Das Buch, in dem seine Geschichte geschrieben steht … Seit ewigen Zeiten herrschen die Nocturna über die Stadt, ein Geheimbund, dessen Mitglieder über eine grausame Gabe verfügen: Sie rauben den Menschen ihre Vergangenheit, indem sie ihre Erinnerungen niederschreiben und daraus Bücher von magischer Schönheit schaffen. Zurück bleiben seltsam blasse Wesen, die nicht altern und nicht sterben können. Menschen wie Marinus. Als Marinus auf der Suche nach seiner Geschichte auf die selbstbewusste Apolonia und den Kleinganoven Tigwid trifft, werden die drei hineingezogen in den gefährlichen Machtkampf, der unter den Nocturna entbrannt ist. Denn ein Orakel besagt, dass ein Mädchen wie Apolonia kommen wird, um die düstere Herrschaft der Nocturna zu beenden … • Ein farbenprächtiger Roman voller Wunder und Magie • Für alle Fans von Jonathan Stroud, Christopher Paolini und Cornelia Funke

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 687

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

JENNY-MAI NUYEN

NOCTURNA

Die Schatten der Bücher

Auf Erden wandeln alle blind,

Geeint durchs Wort – welch loser Bund!

Verschweigt es doch, wer Menschen sind …

Hätte ich nur ein Licht im Mund!

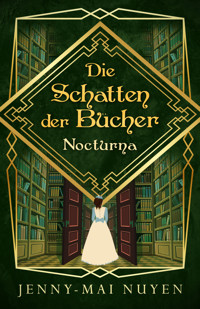

Titel: Nocturna – die Schatten der Bücher

Autorin: Jenny-Mai Nuyen

Von Morgen Verlag

Cover: Maria Spada

Deutsche Erstveröffentlichung: cbj Verlag, München 2007

© 2023 Von Morgen Verlag, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

Prolog

Die Bibliothek

Hasenjagd

Inspektor Bassar

Der tote Junge

Mottentochter

Die Gesellschaft

Lieferung in der Nacht

Rot

Der Einbrecher

Eine Nacht im Treppenhaus

Der Weg

Vogelschau für Bassar

Zum Teeladen

Die Dichter

Vampas Bücher

Die Wahrheit

Hilfe

Ein Hinweis

Zusammen

Der Zug

Bassars Plan

Hochzeitskuchen

Ein behüteter Bericht

Nachricht von Knebel

Caer Therin

Gut und Böse

Das Buch der Antworten

Die Schülerin

Der Meister

Die Gaben

Enttarnt

Das Mädchen Loreley

Dunkelheit

Tage dazwischen

Neujahr

Nacht der Motten

Raum und Zeit

Nocturna

Ein Buch

Ein Wort der Autorin

Prolog

Am Abend traf sich Jorel mit dem Mädchen. Draußen waren die Straßen in rotes Dämmerlicht getaucht, doch in Eck Jargo herrschte allgegenwärtig Nacht. Am dunklen Ausschank, über den sich die Wurzeln der Wiegenden Windeiche breiteten, stand sie und nippte an ihrem Getränk.

„Bonni.“ Sie drehte sich um, als er ihren Namen direkt hinter ihr raunte. Sein Herz machte, wie schon einmal, einen kleinen Sprung, als er ihr Gesicht erblickte: Es sah aus wie von einer Porzellanpuppe, blass und fein, und stellte einen verblüffenden Kontrast zu ihrem schneeweißen Haar dar.

„Hallo“, sagte sie.

„Hast du’s wem verraten?“, fragte er ohne Umschweife.

Sie schüttelte den Kopf.

Er verzog den Mund zu einer Seite und spitzte die Lippen, so wie immer, wenn er nervös war oder nachdachte. „Ich hätte ja auch so rausgefunden, ob du mein Geheimnis verrätst. Früher oder später.“

Bonni nickte gelassen. „Deine Frage. Du bist wegen deiner Frage hier …“

Er lehnte sich näher vor. In den Schatten des Raumes hörte er Stimmen tuscheln, dunkle Mäntel rauschen und Messer aufklappen – keine ungewöhnlichen Geräusche in Eck Jargo.

„Du hast gesagt, du weißt, wer mir Antwort geben kann.“ Erneut verzog er den Mund, dann beugte er sich an ihr Ohr und flüsterte: „Ich will es unbedingt – ich will es endlich wissen! Wieso können wir es? Warum haben wir es, diese Sache?“

„Die Gabe“, korrigierte Bonni ihn mit einem Lächeln.

„Nenn es, wie du willst“, gab er unwirsch zurück. Kurz fürchtete er, Bonni sei beleidigt. Aber ihr Blick verschleierte sich und ein seltsamer Ausdruck versteinerte ihre Züge. Sie schlug einen gleichgültigen, hellen Ton an, bei dem Jorel schauderte:

„Deine sehnlichste Frage wird beantwortet, wenn du ein Mädchen findest. Nur eine bringt dir die Antwort. Eine, die Ratten tanzen lässt, Schnürsenkel nicht binden kann und ein Herz besitzt, so scharf wie ihr Verstand.“

Jorel zog die Augenbrauen zusammen. „Was? Also – hä?“

Bonni, die mit den Augen blinzelte, als hätte sie zu lange in die Sonne geblickt, zuckte die Schultern. „Mehr kann ich dir nicht sagen, Jorel.“

Er ließ sich mit dem Rücken gegen die Theke sinken und starrte ungläubig vor sich hin. „Meine sehnlichste Frage … Ich muss also ein Mädchen finden. Eine, die Ratten tanzen lässt, Schnürsenkel nicht binden kann … ein Herz hat, so scharf wie ihr Verstand …“ Plötzlich lächelte er, nahm Bonni das Glas aus der Hand und kippte das Malzbier in einem Zug runter. Der bittere Geschmack minderte seine Heiterkeit keineswegs. „Na, ein Mädchen ist immerhin besser als ein haariger Fettsack oder Fischverkäufer oder wen es sonst noch so hätte treffen können, nicht wahr?“

„Wer hat gesagt, dass ein Mädchen kein haariger Fettsack sein kann?“

„Oh – warte mal. Was weißt du? Was hast du noch gesehen? Ist sie – he, warte!“

Während Jorel deutlich blasser um die Nasenspitze wurde, glitt Bonni von der Theke weg, und einen Augenblick später hatten die flüsternden Schatten von Eck Jargo sie verschluckt.

Die Bibliothek

Er sah Bücher. Hunderte davon. Der Mondschein, der durch die hohen Fenster fiel, überzog die unzähligen Buchrücken und die Wandregale mit einem silbernen Schleier. Bord um Bord türmten sich in Kalbsleder gebundene Folianten, schlanke Poesiebände und schwarze, mit goldenen Ranken verzierte Bibeln. Der Junge suchte die Titel der Bücher ab, die Worte schwirrten ihm durch den Kopf wie Schatten und zerfielen, sobald er den Blick abwandte. Lautlos formten seine Lippen mit: Dantes Inferno – Grimms Märchen – Goethes Gesammelte Werke … Dann erspähte der Junge ein rotes Buch in der obersten Regalreihe. Es war tief zurückgeschoben und verschwand beinahe zwischen den anderen Büchern.

Leder, rotes Leder.

Sein Rücken kribbelte. Vielleicht … Er streckte die Hände aus und kletterte an den Regalen empor, bis er das rote Buch hervorziehen konnte. Es hatte keine Aufschrift, war dick und schwer und schlicht. Ihm wurde ganz schwindelig vor Hoffnung. So einfach war er an das Buch gekommen! Und wenn es das richtige war …

Er schob sich das Buch in den Hosenbund und wollte sich wieder auf den Boden hangeln. Jetzt nur noch denselben Weg nach draußen wie vorher rein, schnell und leise, ganz unbemerkt, und dann war er –

Am fernen Ende der Bibliothek knarrte eine Tür. Schritte klapperten über die Marmorfliesen. Der matte Schein einer Öllampe irrte durch die Regalreihen.

Der Schreck lähmte ihn nur kurz – schnell und geräuschlos wie eine Spinne zog er sich wieder hoch und kletterte weiter in Richtung Fenster. Seine Finger gruben sich in die dünne Staubschicht des obersten Regals und hinterließen feuchte Abdrücke. Einer der Fensterbogen war gekippt, gerade weit genug, dass ein schlanker Jugendlicher hindurchpasste.

Der Fremde war unter ihm angekommen. Der Junge hielt sofort inne, dicht an die staubigen Bücher gedrückt, und hörte auf zu atmen.

Ein Mann in einem roten Morgenmantel und Samtpantoffeln war im Lichtkreis zu sehen. Langsam führte er die Lampe am Regal entlang, als suche er nach einer Lücke in der makellosen Reihe. Staub tanzte im goldenen Schein der Flamme. Dann schien das Licht sich lang zu machen, griff Reihe um Reihe in die Höhe, glitt über die Bücher hinweg … und erfasste einen alten Schuh. Der Junge stand mit den Zehenspitzen auf dem Regal, zwei Meter über dem Mann.

Der Mann riss den Mund auf. „Einbrecher! Hilfe – stehen bleiben!“

Irgendwo bellten Hunde. Aufgeregt deutete der Mann in die Höhe, Bücher flogen aus dem Regal und schlugen mit flatternden Seiten rings um ihn zu Boden. Ein Schatten glitt zum Fenster – dann war er durch den Spalt geschlüpft und sprang an das Regenrohr.

Der Mann stürzte ans Fenster, riss es auf und lehnte sich hinaus. Kühle Nachtluft strömte ihm entgegen. Zwischen seidigen Wolken schwamm der Vollmond am Himmel, sonst war alles wie mit Tinte übergossen.

Hinter ihm scharrten Krallen über den Fußboden, dann waren drei Doggen am Fenster und bellten hinaus.

„Herr Professor! Was ist passiert, Professor Ferol?“ Zwei Dienstmädchen eilten herbei.

„Da – da hängt der Einbrecher! Magda, ruf die Polizei, schnell!“, rief Professor Ferol. Das Dienstmädchen lief los.

Der Junge hing mit einer Hand am Regenrohr und schob den Hosenträger über seine Beute, um sie zu befestigen. Professor Ferol erbleichte, als er das Buch erkannte. „Gib das zurück, du – du Rotzbengel! Hier kommst du nicht weg!“

Der Junge blickte in die Tiefe. Unter ihm lag ein Innenhof – Fenster starrten ihn ringsum wie leere Augenhöhlen an – gegenüber schimmerte ein Eisentor unter der einzigen Laterne im Hof – und dahinter lag eine Straße.

„Gib her!“ Ferol hatte sein Bein zu fassen bekommen. Dem Jungen entfuhr ein gedämpfter Schrei, er riss sich los und glitt ab – gerade noch konnte er sich festhalten. Seine Handflächen brannten, als er ein Stück hinunterrutschte. Die Bibliothek befand sich im fünften Stock.

Ohne Ferol zu beachten, kletterte er das Regenrohr hoch. Professor und Dienstmädchen staunten, so flink zog er sich empor. Dann hatte er das Dach erreicht, stemmte sich hoch begann über die lockeren Ziegel zu sprinten, bis er die Dachspitze erreichte. Sirenen heulten. Unten vor dem Haus hielten zwei nachtschwarze Polizeiwagen. Männer liefen auf das Haus zu.

„Da oben!“ Ein Polizist deutete zu ihm herauf. Bald sahen auch die anderen die Silhouette auf dem Dach. Der Junge taumelte zurück und duckte sich. Aus dem Bibliotheksfenster drangen schwere Schritte, dann Stimmen. Lichter glommen in den Fenstern auf und füllten sie mit Leben.

„Er ist da oben!“ Es war Ferols Stimme. „Da oben sitzt er in der Falle!“

Ein Polizist verrenkte sich fast den Hals, um zu ihm hinaufzuspähen, und fingerte eine Pistole aus seinem Gürtel. „Bleib stehen, Junge! Du bist festgenommen!“

Sein Arm schwenkte durch die Luft, um die Balance zu halten. Seine Schuhe ragten über den Abgrund.

„Wirf mein Buch runter!“, brüllte Ferol so aufgebracht, dass ihm die Schnurrbartspitzen zitterten. „Da, er hat mein Buch! Ich will mein Buch!“

Der Junge richtete sich auf. Der Nachtwind ließ seine Jacke aufflattern und strich ihm das Haar ins Gesicht. Seine Faust schloss sich um den Ledereinband.

„Was – was macht er da –“

Jetzt.

Er breitete die Arme aus und sprang.

Der Schrei des Dienstmädchens, das Hundegebell, die verblüfften Rufe der Polizisten, alles verzerrte sich und verschwamm zu einem fernen Echo. Die Tiefe riss vor ihm auf wie ein schwarzer Schlund.

Aus dem Fenster der Bibliothek sah man nur das dunkle Knäuel, zu dem er sich zusammengerollt hatte, und die Buchseiten, die gegen den Wind flatterten.

Dann ein dumpfer Aufprall. Es klang wie splitternde Steinfliesen, wie brechende Knochen.

Professor Ferol keuchte. „Er ist tot!“

Der Polizist wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn. Die Stille sirrte ihnen lähmend und schwer in den Ohren. „Also … dann werden wir einen Leichenwagen her–“

Das Dienstmädchen kreischte auf und wies aus dem Fenster.

Alle beugten sich wieder hinaus. Der Innenhof lag menschenleer wie der Grund des Ozeans unter ihnen. Aber am Tor – da huschte eine Gestalt in den fahlen Lichtschein der Laterne. Die Doggen begannen zu winseln.

„Das ist … unmöglich …“ Professor Ferol kniff die Augen zweimal zu. Aber es bestand kein Zweifel. Der Junge, der gefallen war, der Junge, der tot sein musste, kletterte leichtfüßig an den Eisenstangen empor, stand einen Augenblick lang geduckt auf den Torspitzen und sprang auf die Straße. Er landete auf Händen und Knien und rannte davon.

Vampa hinkte. Beim Aufprall waren die Bodenplatten zersplittert und ein spitzes Steinstück hatte sich in sein Knie gebohrt. Seine Rippen waren zerschmettert. Sein linkes Schlüsselbein, sein Oberarm, das rechte Schienbein und die meisten seiner Finger waren gebrochen; doch jeder Schritt entfernte ihn weiter vom Schmerz.

Das Buch war fast unversehrt, lediglich ein paar Seiten in der Mitte waren zerknittert und Blutflecken verdunkelten den Einband.

Die Straßen waren wie ausgestorben. Manchmal hörte er das Rollen einer Kutsche und klappernde Pferdehufe auf dem Kopfsteinpflaster, und ab und zu das laute Brummen eines Automobils. Dann änderte er die Richtung und lief fort, bis die Geräusche verebbten. Die Straßenlaternen setzten dottergelbes Licht in die Nacht, und Vampa machte einen weiten Bogen um sie. Als er den Fluss erreichte und ein Stück am Park vorbeikam, schien alles noch viel einsamer. Nur noch die sanften Wellen murmelten und die Falter umschwirrten die Gaslampen, dass ein feines Knistern und Surren in der Luft hing. Manche von ihnen kamen zu nahe an die Flammen heran, sodass hier einer, da einer mit zuckenden Fühlern und rauchenden Flügeln zu Boden schwebte.

Vampa schleppte sich über eine breite Brücke. Am liebsten wäre er zusammengesunken und hätte das Buch aufgeschlagen – oder wenigstens stehen geblieben, um das Buch anzusehen –, aber das ging nicht. Nicht, solange er hier draußen war.

Er ließ die Brücke hinter sich. Anstatt dem Gassenlabyrinth vor ihm zu folgen, stieg er das steinige Ufer hinab zum Fluss, den der Mond wie ein fließendes Seidenband durch die Stadt ziehen ließ.

Eine Weile folgte er dem Wasser. Bald mischte sich ein fauliger Gestank in die Luft, denn in der Nähe waren Abflussrohre. Vampa war den Geruch gewöhnt und empfand ihn fast wie eine Begrüßung. Er kam zu einem Kanalschacht, der neben den Rohren in die Mauer eingelassen war; Ratten tummelten sich im Dunklen und flohen, als er näher kam. Er musste sich an den Rohren vorbeizwängen und durch einen Vorhang herabtröpfelnden Wassers treten, dann war er in einem niedrigen Betonviereck angekommen und hörte lautes Rauschen. An der hintersten Wand war eine Leiter, die durch ein Loch in die Tiefe führte. Trotz der Dunkelheit fand Vampa sie problemlos und stieg sie hinab, das Buch an die Brust gedrückt.

Hier war alles rabenschwarz. Er ließ die Leiter los und tastete sich um eine Ecke. Das Brausen der Abflussrohre klang nun gedämpft. Auch der Gestank war halbwegs verflogen, es roch nur noch feucht und ein bisschen schimmelig.

Endlich fand Vampa die Streichhölzer, zündete eins an und der Schacht füllte sich mit hüpfenden Schatten. Dann entfachte er eine Petroleumlampe und pustete das Hölzchen aus. Die Schatten beruhigten sich und gleichmäßiges, traniges Gelb ließ sich auf allem nieder.

Der Raum – wenn man diesen Unterschlupf so nennen konnte – wurde von einer zerfledderten Matratze eingenommen, einem Haufen brauner Armeedecken, einer Obstkiste, die als Tischchen diente, und Büchern.

Es waren unzählige Bücher. Sie lagen überall, bepflasterten den schmuddeligen Boden, türmten sich an den Wänden auf, dass man die fleckigen Wasserschatten dahinter nicht mehr sehen konnte, stapelten sich auf der Matratze und der Holzkiste und waren über die Decken verstreut. Es waren Taschenbücher, deren roter Umschlag abgewetzt und feucht geworden war, aber auch schwere Folianten, gebunden in rotes Leinen oder in Leder mit geheimnisvollen Prägungen, deren Seiten so vergilbt waren, dass sie aussahen wie aus einem längst vergangenen Jahrhundert. Wasser, das von der Decke herabtröpfelte und Adern auf die Wände malte, durchnässte die Bücher, weichte das Papier auf und machte die Einbände morsch. Auch der Schimmel hatte vor Tinte und Dichtkunst keinen Halt gemacht.

Nur über der Matratze war ein kleiner Fleck buchfrei geblieben: Hier war ein Spiegel an die Wand gelehnt, durch dessen Mitte ein langer Riss ging.

Vampa trat ein paar Bücher weg und ließ sich vorsichtig auf die Matratze sinken, um seinem Spiegelbild einen Blick zuzuwerfen. Seine Lippe war aufgesprungen. Er versuchte den Mund so schmerzfrei wie möglich aufzumachen und sah, dass sein oberer Vorderzahn abgesplittert war. An seinem Kinn prangte eine dunkelblaue, fast schwarze Prellung mit einer blutigen Platzwunde in der Mitte. Mit ein wenig Fantasie hätte man meinen können, er habe sich mit Ruß einen Ziegenbart malen wollen.

Vampa wandte sich vom Spiegel ab. Der Schmerz war vollkommen nebensächlich. Statt seiner blutigen Fingerknöchel starrte er das große, schwere Buch auf seinem Schoß an.

Oder ob er doch erst warten sollte, bis es ihm besser ging? In diesem Zustand wollte er schließlich nicht bleiben, sollte das Buch tatsächlich …

„Ach was“, murmelte er. Die Ungeduld war viel stärker als alles andere.

Er klappte behutsam den Deckel auf. Die erste Buchseite war leer. Die zweite auch. Auf der dritten standen ein Titel und der Name des Schriftstellers. Bevor er die Buchstaben las, durchströmte ihn eine jähe Hoffnung. Die Formatierung der Worte, die dunkelrote Tinte – das alles war richtig! Ein Volltreffer! Eins von den Blutbüchern … Während der ganzen, furchtbaren Jahre hatte er insgesamt nur vier gefunden. Vier falsche. Dies war das fünfte. Seine Finger begannen zu zittern. Langsam las er, Wort um Wort …

Von Professor Rufus Ferol.

Das Neunzehnte Buch.

Der Junge Gabriel

Er konnte nicht atmen. Nicht denken. Die Enttäuschung wälzte so schwer über ihn hinweg, dass er die Zähne zusammenbiss und jeden Muskel verkrampfte.

Ein richtiges Buch und doch nicht sein richtiges, das neunzehnte konnte es schließlich nicht sein. Und die ganze Nacht, der Sprung, die Schmerzen, alles – umsonst.

Er hätte geweint, wenn er es noch gekonnt hätte. Aber seine Tränen waren längst aufgebraucht, vergossen in den unzähligen Nächten vor dieser.

Er legte sich auf die Matratze, zog die Knie an und deckte sich zu. Ihm war kalt geworden. Er machte sich so klein er konnte, wischte sich mit dem Ärmel die Nase, die gerade zu bluten begann, und zog das Buch zu sich heran. Von der niedrigen Decke des Kanalschachts tropfte es auf die Seiten herab, aber das war egal. Das Buch war für ihn wertlos – so wertlos wie Papier mit aufgeschmierter Tinte.

Und trotzdem … Er konnte nicht widerstehen, mit dem Lesen anzufangen. Wenn er schon nichts anderes haben konnte, dann wenigstens das: die Geschichte eines anderen. Das machte die Leere ein bisschen erträglicher. Aber das Leben eines Fremden bleibt fremd und ist, selbst wenn man es liebt, niemals das eigene.

Vampa las, bis sein Ärmel vom Nasenbluten durchtränkt war. Dann schwanden ihm die Sinne und er versank in weicher, tiefer Dunkelheit.

Das war die einzige Erinnerung, die man ihm gelassen hatte. Sie war noch da wie eine ausgerupfte Pflanze, nachdem man einen Garten zerstört hatte:

Vampa ging durch die heruntergekommenen Viertel der Stadt. Die Gassen waren schmal, die Häuser über Jahre hinweg durch wackelige Zubauten immer höher gewachsen. In der Nähe hatten Fabriken aufgemacht und der Geruch von Blei, Schwefel und Schweiß entzündete die Luft. Das dumpfbrummige Grollen der Industrietürme war fortwährend zu hören, wie das Schnarchen von Drachen, die sogleich erwachen konnten. Rauchschwaden, die zu jeder Tageszeit aus den mächtigen Schornsteinen quollen, verbargen den Himmel hinter rotfleckigem Dunst.

Vampa wusste noch, dass er sich in den engen Gassen verloren gefühlt hatte, aber das Gefühl selbst kannte er nicht mehr. Er kam an einem düster aussehenden Haus vorbei. In den Schatten der Mauern bewegte sich jemand. Er erinnerte sich an glänzende schwarze Schuhe, die aus dem Dunkel in eine ölige Pfütze traten. Und er erinnerte sich an einen glänzenden schwarzen Zylinder, nur das Gesicht darunter blieb ihm verborgen.

„Hallo, Junge“, sagte eine Stimme, aber er konnte sich nicht an ihren Klang erinnern. Oft hatte er überlegt, dass man ihm diesen Klang mit Absicht genommen hatte, ebenso wie das Gesicht unter dem Zylinder. „Was bist du für ein feiner junger Kavalier. Ich bin sicher, du verdrehst den Mädchen den Kopf, nicht wahr?“

Unsicher trat er einen Schritt zurück, aber der Mann in den Schatten machte keinerlei Anstalten, ihn am Weglaufen zu hindern. Vielleicht war das der Grund, warum er blieb.

„Oder hast du sehr liebe Eltern, die dich gut erzogen haben?“

Was er darauf antwortete, wusste er nicht mehr.

„Willst du dir ein bisschen Geld verdienen? Sagen wir … drei Münzen echtes Piratengold?“

Er schnappte vor Staunen nach Luft – der Mann zog drei alte Goldmünzen aus seiner Manteltasche! Aber Vampa zögerte. „Wofür?“

Der Mann trat zur Seite und öffnete eine kleine Tür, die zuvor hinter ihm verborgen gewesen war. Fünf Kinder, schmutzig und mit großen, erwartungsvollen Augen, kamen zum Vorschein.

„Ich will euch ein Buch vorlesen. Ein neues Buch, das wahrlich wunderschön wird. Es muss der ganzen Welt gefallen und dafür brauche ich eure Meinung. Die Meinung von unschuldigen, lieben Kindern wie euch.“

Alles, was dann geschah, war verblasst und zerfallen wie ein wirrer Albtraum, aber niemals vergaß Vampa, was der Mann mit dem Zylinder gesagt hatte.

Ein neues Buch, das wahrlich wunderschön wird.

Es muss der ganzen Welt gefallen.

Vampa erwachte mit einem bitteren Geschmack im Mund. Er richtete sich auf und fuhr sich mit dem Handrücken über die spröden Lippen. War es Nacht oder schon Tag oder wieder Abend? Aus Gewohnheit blickte er zuallererst in den zerbrochenen Spiegel.

Noch bevor er sein Gesicht sah, hatte er es gewusst.

Die schwarze Prellung am Kinn war verschwunden. Das abgesplitterte Zahnstück war wieder da. Seine Finger waren nicht mehr gebrochen, auch seine Schulter, sein Schlüsselbein und seine Rippen waren wieder heil. Er starrte den bleichen Jungen im Spiegel an, betrachtete das unveränderte Gesicht mit den scharf geschnittenen Zügen und den Augen, die leer und lichtlos zurückstarrten. Mit den Fingern strich er sich über die Haare. Sie waren so lang und zerfranst wie immer. Seine Hände waren schmal, die Hände eines Vierzehnjährigen. Das gleiche Gesicht wie jeden Morgen. Seit neun Jahren.

Hasenjagd

Apolonia Magdalena Spiegelgold hatte eine exzellente Handschrift, wenn sie wollte. Die Feder führte sie so elegant wie ein Fechter seinen Degen. Was Apolonia trotz der schönen Schrift jedoch gänzlich fehlte, war Geduld, und nach kaum fünf Zeilen verwandelten sich ihre fein geschwungenen Lettern in ein hastiges Gekrakel. Da sie aber gerade erst zu schreiben begann, war ihre Schrift noch so ordentlich wie in einem gedruckten Buch. In der oberen rechten Ecke des rosenparfümierten Tagebuchs notierte sie: Eintrag Nummer 1, der 5. November.

„Da meine Mutter“, schrieb sie, „Magdalena Johanna Saat (möge sie in Frieden ruhen), nun in keinem gesunden Gedächtnis außer dem meinen mehr existiert, fühle ich mich verpflichtet, ihre Person, oder das, was ich während meiner Kindheit von ihrer Person erfasst habe, in diesem Buch festzuhalten, damit die Erinnerung an sie nicht ganz entschwindet.“

Etwa an dieser Stelle begannen sich die ersten N und A unschön zu verformen. Apolonia tauchte ihre Feder erneut in das Tintenfässchen und schrieb weiter. Rings um sie herum lagen Gegenstände auf ihrem Schreibtisch, die sie oft zur Hand nahm: ein silberner Kamm, ein Poesiebuch, eine Bibel – die berührte sie allerdings herzlich selten, weshalb das Buchleder inzwischen eine Staubschicht überzog –, eine goldene Schnörkelbrosche, die sie geerbt hatte, ihr Geigenkoffer und eine Gießkanne aus glänzendem Messing. Die Gießkanne warf das Gesicht einer Fünfzehnjährigen zurück, die mit konzentrierter Miene schrieb. Ihre Haare waren fast schwarz, so wie die ihres Vaters früher, während sie die Augen ihrer Mutter hatte: Blau wie Saphire saßen sie in den Schatten, die die spitzen Brauen warfen. Die Nase war etwas lang, ihr Mund klein und mit vollen Lippen, was sie schnell pikiert wirken ließ. Ihre Ohren standen ein bisschen ab, weshalb Trude ihr meist einen Haarkranz flocht, der sie verdeckte. „Schön wie Ihre Mutter sind Sie“, pflegte die dicke alte Kinderfrau jeden Morgen zu sagen, wenn Apolonia fertig frisiert und angekleidet war. Aber sie log. Ihre Mutter hatte Elfenbeinhaut gehabt, Apolonia besaß den Teint einer Leiche. Die Augen ihrer Mutter hatten gestrahlt, Apolonias blitzten vor Kühle. Sie war ein kränkliches, nörgelndes Kind mit dünnem Haar gewesen und daran hatte sich nicht viel geändert. Als sich vor zwei Jahren eine Biene in ihr Zimmer verirrt und Apolonia eine dicke Backe beschert hatte, war ihr erstmals aufgefallen, dass sie, wäre sie ein bisschen fülliger gewesen, recht hübsch ausgesehen hätte. Allerdings wirkte sie mit Pausbäckchen auch kindlicher, was überhaupt nicht in ihrem Interesse lag.

„Meine Mutter wurde als erste Tochter von Aramis und Viola Saat geboren“, schrieb sie weiter. „Ihre Kindheit verlief meines Wissens nach friedlich und unspektakulär. Sie zeichnete gerne und lernte außerdem bei ihrer Mutter Klavierspielen. Im Alter von achtzehn Jahren heiratete sie Alois Spiegelgold, den ältesten Sohn der berühmten Buchhändlerfamilie Spiegelgold. Man wollte ihn enterben für die Frechheit, unter seinem Stand zu heiraten. Doch bevor Alois Spiegelgold Senior sein Testament ändern konnte, starb er an einem Herzinfarkt, und zwar gerade in dem Augenblick, da die Heirat bekannt gegeben wurde. Wenig später kam ihre erste und einzige Tochter, Apolonia Magdalena Spiegelgold zu–“ Das Wort endete in einem abrupten Tintenstrich. Die Zimmertür schlug auf.

„AP-PO-LO-NI-A!“ Ein Mann galoppierte herein.

Mit einem schmerzhaften Ziepen in der Brust erkannte Apolonia, dass ihr Vater seine Hose wie einen Turban auf dem Kopf trug und sich die Schuhe mit den Schnürsenkeln an die Ohren gebunden hatte. Mit jedem Hüpfer schlenkerten sie ihm um den Hals.

„AP-PO-LO-NI-AAA!“, trällerte er weiter.

Sie stand auf, schloss das Tagebuch und hatte sicherheitshalber sofort den Korken in das Tintenfässchen gesteckt. „Hallo, Vater. Und, bist du gerade … viel beschäftigt?“

Er ging langsam in die Knie, bis sein Gesicht in der Höhe von ihrem war. „Ich …“, sagte er langsam, „… bin ein roter Hase!“

Apolonia blickte blinzelnd zu Boden, als er die Nasenflügel vor Erwartung blähte.

„Oh. Das ist ja wirklich schön. Ähm …“ Sie klopfte ihm beschwichtigend auf den Arm, über den er einen alten Strumpf von Trude gestreift hatte. „Wir sollten in dein Zimmer gehen, und dann spielen wir Schach, in Ordnung?“

Alois Spiegelgold quiekte. „Nein! Ich – bin ein grüngestreiftes Käääälblein! Du – musst – mich – KRIEGEN!“ Er sprang zurück und huschte hinter ihren Schreibtisch. „Hasenjagd!“

„In Ordnung.“ Apolonia kam vorsichtig näher. Ihr Vater glitt um den Tisch. Sie machte einen schnellen Satz auf ihn zu. Alois Spiegelgold johlte vor Aufregung, hechtete aus ihrer Reichweite und rannte mit wild schlotternden Schuhen aus dem Zimmer.

„Dann zieh dir wenigstens die Hose an!“, brüllte Apolonia ihm nach. Fluchend raffte sie den Rock und rannte hinterher. Wenn ihr Onkel das erfuhr … Sie trug schließlich die Verantwortung für ihren Vater.

Gleich vor ihrer Zimmertür blieb sie allerdings stehen. Alois Spiegelgold hatte sich im Flur versteckt. Mit einem Wassereimer.

Apolonia stieß einen schrillen Schrei aus, als ihr die kalte Flut über den Kopf stürzte.

Da stand sie dann, tropfend auf dem persischen Teppichläufer, während ihr Vater davonhoppelte.

Wenigstens war er heute gutgelaunt. Es kam auch vor, dass er Apolonia für ein herumschnüffelndes Dienstmädchen hielt und sie mit Fächerschlägen und Wattebäuschen traktierte. Verdrießlich blinzelte Apolonia sich Wasser aus den Augen. Alois Spiegelgold hatte sich sehr verändert.

Drei Monate waren verstrichen, seit sie ihn in den Trümmern der Buchhandlung gefunden hatte, über und über mit Ruß bedeckt und an die verkohlten Gardinenfetzen geklammert. Seit dem Brand war ihr Vater nicht mehr derselbe … Apolonia seufzte. Um es klar auszusprechen: Er war seitdem geisteskrank, verrückt, irr – absolut durch den Wind.

Nichts war seitdem wie früher. Das Geld, die schöne, große Buchhandlung, in der es nach den dunklen Holzregalen und Papier und frischer Druckerschwärze gerochen hatte, der angesehene Name – es war alles verloren. Apolonia zog zu ihrem Onkel und ihrer Tante und wurde von der katholischen Nonnenschule genommen, die sie seit ihrem sechsten Lebensjahr besucht hatte. Doch welcher Onkel zahlte schon so viel Geld, nur damit seine Nichte religiös wurde? Elias Spiegelgold gewiss nicht.

Anfangs war Apolonia nicht bewusst gewesen, was es bedeutete, die Schule zu verlassen. In den Nonnen hatte sie stets verbissene alte Jungfern gesehen, ihre Klassenkameradinnen waren nichts als dumme Gänse und während der meisten Messen hatte sie vor sich hingedöst. Überhaupt war sie überzeugt, dass sich die Bildung, die man auf einer katholischen Mädchenschule erhielt, im Großen und Ganzen auf Stricken und Beten beschränkte; Apolonia nährte ihren Intellekt, seit sie lesen konnte, durch Bücher und bevorzugte es, ihre wissenschaftlichen Studien Sonntagmorgens allein in ihrem Laboratorium zu betreiben. Nur dass sie jetzt kein Laboratorium mehr besaß. Ihr Haus war versteigert worden.

Trude war völlig aufgelöst gewesen, als Apolonia von der Schule genommen wurde. Seitdem zeichnete ihr Kindermädchen bei jeder Gelegenheit ein Vaterunser in die Luft, summte Kirchenlieder, wenn sie Apolonia anzog und das Badewasser vorbereitete, und fragte sie allwöchentlich, ob sie die Sonntagsmesse besuchen wolle.

„Nein“, war Apolonias Antwort darauf. Gott brauchte sie nicht. Sie hätte ihn gebraucht, als ihre Existenz in Rauch aufging. Sie hätte ihn gebraucht, als ihr Vater seine Geisteskraft verlor. Sie hätte ihn gebraucht, als ihre Mutter ermordet wurde. Für Gottes Hilfe war es jetzt ein bisschen spät.

Apolonia kam auf eine öffentliche Schule mit Jungen und Mädchen, die sich laut und rüpelhaft benahmen. Sie fühlte sich wie in einem Gefängnis voller Verbrecher: In den Pausen spielten die Kinder mit lebendigen Fröschen und Grashüpfern, rauchten Zigaretten und prügelten sich – nie im Leben hätte sie gedacht, einmal solcher Barbarei ausgeliefert zu sein. Apolonia weigerte sich beharrlich, neben einem Jungen zu sitzen, der sich während des Unterrichts die Fußnägel schnitt.

„Das ist eine Zumutung“, erklärte sie der Lehrerin, einer spitznasigen Frau, in deren Gesicht sich durch den jahrelangen Umgang mit Kindern Verächtlichkeit gegraben hatte. „Ich verlange einen Einzeltisch oder ich sehe mich gezwungen, eine Beschwerde gegen Sie einzureichen.“

Ohne Vorwarnung gab die Lehrerin ihr eine Ohrfeige. Und noch ehe jemand ein Wort hätte sagen können, ohrfeigte Apolonia sie zurück. Das Toben im Klassenzimmer war so unbeschreiblich, dass Apolonia sich wie die Heldin in einer griechischen Tragödie vorkam.

Ihrem Onkel erzählte Apolonia, ihre herausragende Intelligenz sei der Grund gewesen, weshalb man sie der Schule verwies. Unter Grummeln und Knurren erklärte Elias Spiegelgold sich bereit, einen Hauslehrer für sie anzustellen. Seitdem verbrachte Apolonia friedliche Stunden zu Hause, in denen sie Herrn Klöppels facettenreichen Schnarchgeräuschen lauschte. Der Lehrer musste vor mehr als zwanzig Jahren offiziell pensioniert worden sein. Apolonia vermutete allerdings, dass er selbst zu Zeiten seiner geistigen Blüte kaum fähig gewesen wäre, ihr etwas beizubringen.

Und das alles musste Apolonia wegen jenes verhängnisvollen Tages ertragen, an dem das Feuer ihr Glück verschlungen hatte! Sie war gedemütigt und vernachlässigt worden. Und noch dazu war sie vollkommen alleine. Sogar ihr Vater hatte sich davongemacht und ihr an seiner statt ein dreijähriges Kind im Körper eines Vierzigjährigen hinterlassen. Immer mehr spürte Apolonia, wie sie ihn zu hassen begann. Wie konnte er so verantwortungslos sein, einfach verrückt zu werden – schließlich hatte er eine Tochter! Was war mit ihr? Wer kümmerte sich darum, dass sie glücklich war?

Aber Apolonia wusste, dass ihn nicht nur der Schock in den Wahnsinn getrieben hatte. Nein. Hier waren noch andere Mächte im Spiel.

Sie wischte sich mürrisch eine nasse Haarsträhne aus dem Gesicht und begann nach ihrem Vater zu suchen. Das Haus ihres Onkels war groß, es gab vier Stockwerke und mehr als zwanzig Zimmer. Bittere Tränen stiegen in ihre Augen, als sie in die Richtung aufbrach, in die ihr Vater gehüpft war.

„Vater“, rief sie streng. „Vater! Komm raus!“

Sie ballte die Hand zur Faust. Die, die ihr das alles angetan hatten, würden bezahlen.

Inspektor Bassar

„Möchten Sie noch ein Stück Zucker in Ihren Tee, Herr Inspektor?“ Das dunkelhaarige Mädchen nahm eine goldene Zuckerzange, hob einen Würfel aus der Porzellandose und ließ ihn in Bassars Tasse fallen. Der Zucker schlug mit einem zarten Klirren gegen den Boden der kleinen Porzellantasse und es war für einen Moment das einzige Geräusch. Dann war eine weitere Minute verstrichen und der große Zeiger der Wanduhr gab ein Ticken von sich.

„Danke“, sagte Bassar und führte die dampfende Tasse an die Lippen. Er fühlte sich, als würde er aus Puppengeschirr trinken.

„Verflucht.“ Heißer Tee tröpfelte ihm auf den Schoß. Hastig stellte er die Tasse ab. „Ich meine, Verzeihung.“

Das Mädchen zeigte keine Regung. Ihr Vater hingegen lachte quietschend auf. Bassar war nicht sicher, wer von beiden ihn mehr beunruhigte.

„Wir … mein Vater und ich, wir freuen uns sehr über Ihren Besuch, Herr Inspektor“, begann das Mädchen. Trotz ihres sachlichen Tons bot sie einen kummervollen Anblick, wie sie so in ihrem schwarzen Trauerkleid dasaß, die Hände gefaltet und die schmalen Schultern gestrafft. Gleichzeitig zeugten ihre Augen von kühler Autorität. „Ich vermute, dass Neuigkeiten über den Brand Sie veranlasst haben, uns zu besuchen. Was können Sie uns also sagen? Haben Sie den Täter, den Brandstifter?“

Bassars Blick irrte zu Alois Spiegelgold hinüber, der ein imaginäres Wesen auf seiner Schulter streichelte. Nach kurzer Überlegung richtete der Inspektor sich an das Mädchen. Was er jetzt sagen musste, würde schwierig werden. „Fräulein Spiegelgold, es gab keinen Brandstifter. Jedenfalls … keinen von außerhalb.“

Das Mädchen schwieg. Bassar fiel auf, wie sie die Finger in die Handflächen grub, doch ihr Gesichtsausdruck veränderte sich nicht.

Verflucht. Bassar hasste es, den Überbringer schlechter Nachrichten zu spielen. Hätte er früher, als junger Mann, gewusst, dass die Aufgabe eines Inspektors zum Großteil aus solchen Botengängen bestand! Vielleicht hätte er eine andere Laufbahn eingeschlagen.

Bassar zog ein Protokoll aus seiner Manteltasche, damit das Mädchen sehen konnte, dass er nur das sagte, was er sagen musste. „Der Brand ist im Lagerraum ausgebrochen. Die neuen Buchlieferungen, nach Ihren Angaben am Vorabend eingetroffen, fingen zuerst Feuer. Danach …“ Er tat, als suche er im Protokoll, obwohl er die Geschichte auswendig kannte. „Danach breiteten sich die Flammen in die Regale aus, erreichten den ersten Stock und bald darauf den zweiten. Noch ungeklärt ist, wie das Feuer entstand. Aber Sie haben ausgesagt, dass sich nur Ihr Vater in den Lagerräumen aufhielt.“

„Es war zwei Uhr morgens“, sagte das Mädchen. „Ich weiß nicht, wer sonst im Geschäft hätte sein können. Sie haben gesagt, dass die Türen nicht aufgebrochen worden sind. Also ist jemand mit einem Schlüssel hineingekommen.“

„Sie haben Ihren Vater am nächsten Morgen in den Trümmern gefunden, richtig?“

Das Mädchen nickte. Bassar nickte ebenfalls. Merkte sie denn nicht, worauf er hinauswollte?

Er atmete tief ein und räusperte sich, um seiner Stimme einen geprüfteren Ton zu verleihen. „Fräulein Spiegelgold, Sie müssen verstehen, dass ich auf der Suche nach Antworten bin. Ist Ihnen eventuell … schon früher aufgefallen, dass Ihr Vater Anzeichen von seiner jetzigen … Gemütsverfassung aufwies?“

Die Augen des Mädchens wurden schmal. „Wie darf ich Sie verstehen, Inspektor?“

Himmel, die Kleine wollte doch sonst immer so schnell begreifen. „Bei der Suche nach dem Täter können wir Ihren Vater nicht außer Acht lassen. Wenn er der Einzige im Geschäft war, als das Feuer ausbrach, müssen wir davon ausgehen, dass … Womöglich war er schon damals, das heißt, vor …“

„Mein Vater war bei gesundem Verstand, bevor es passiert ist!“

„Was meinen Sie?“, fragte Bassar vorsichtig.

Das Mädchen schwieg eine Weile verbissen. Dann machte sie den Mund auf und schnappte: „Ich weiß, wer dahintersteckt! Ich weiß, wer uns das angetan hat, den Brand gelegt, das Geschäft zerstört hat! Die gleichen Leute, die meine Mutter ermordet haben.“

„Ihre – aber Ihr Onkel sagte, Ihre Mutter sei an Herzversagen …“

„Es war Mord, Inspektor.“

„Mord … Augenblick, das muss ich notieren. Einen Augenblick, bitte.“

Eilig zog Bassar einen Schreibblock und seinen Füllfederhalter hervor. Es steckte also doch mehr hinter dem Fall, als er gedacht hatte. Mord, Grundgütiger! „Also gut. Fangen Sie an, wenn Sie so weit sind.“

Das Mädchen nahm einen Schluck Tee und ließ den Blick eine Weile durch den schmucken Salon schweifen. Die Wände waren mit dunklem Holz und Seidentapete verkleidet und der Kamin sah so geleckt aus, als hätte nie ein Feuer darin gebrannt. Gegenüber von ihnen hing das Portrait eines alten Mannes mit einer Hakennase, der griesgrämig auf Bassar herabstarrte.

„Die Leute, die meine Mutter ermordet und das Geschäft meines Vaters in Schutt und Asche gelegt haben, sind keine gewöhnlichen Verbrecher. Es ist eine geheime Organisation von Menschen, die man nicht als Menschen betrachten darf – sonst würde man sie unterschätzen. Ich als Mitglied der privilegierten Gesellschaftsklasse nenne sie Revolutionäre der schlimmsten Art. Revolutionäre gegen Moral, Anstand, Sittlichkeit und vor allem jegliche Rationalität, die unserem neuen Zeitalter entspricht. Dem niedrigen Volk sind sie jedoch auch bekannt als Motten.“

Bassar hielt inne und blickte auf. Das Mädchen schien vollkommen ernst. „Was für – Motten?“

„Es gibt nur eine Sorte von menschlichen Motten.“

„Sie meinen …“ Allein es auszusprechen war absurd. Bassar runzelte die Stirn. „Sie sprechen von Zauberern?“

„Sie sind keine Zauberer. Sie sind gefährliche Terroristen und – eine Bedrohung für das Reich.“

Was sollte er davon halten? Die Schauermärchen der alten Bettelweiber auf den Marktplätzen trugen also Schuld am Brand bei Buchhandel Spiegelgold! Einen Moment beäugte Bassar das Mädchen eingehend und fragte sich, ob sie vielleicht auch wie ihr Vater … Aber nein. Sie war ein Kind. Kinder konnten eine unglaubliche Fantasie entwickeln, wenn es darum ging, die Ehre ihrer Eltern zu wahren. Ob es bei Alois Spiegelgold noch eine Ehre zu wahren gab, darüber ließ sich natürlich streiten.

Und zwar ein anderes Mal. Bassar beschloss, den Besuch zu beenden, bevor ihm noch mehr Verrücktheiten aufgetischt wurden. „Fräulein Spiegelgold, ich denke, das reicht vorerst.“ Er nahm seine Melone vom Sofa und streckte ihr die Hand entgegen. „Ich danke Ihnen für den herzlichen Empfang. Sie werden von mir hören.“

Das Mädchen sah ihn nicht an. Ihr Gesicht war versteinert und die Hand, die sie ihm zum Abschied reichte, fühlte sich schlaff an.

„Herr Spiegelgold.“ Er beschränkte sich darauf, dem Vater nur zuzunicken, da er das imaginäre Wesen auf seiner Schulter eingehend kraulte. Das Mädchen blickte noch immer zu Boden. Aber Bassar glaubte Tränen in ihren Augen zu sehen. Er räusperte sich nochmals und setzte den Hut auf. „Kopf hoch. Alles wird wieder gut. Die Polizei ist Ihr Freund.“ Das war mit Abstand das Dümmste, was er seit langem gesagt hatte. Dasselbe schien das Mädchen zu denken.

„Wenn Sie mich entschuldigen – ich finde schon alleine hinaus.“ Bassar schritt auf die Tür zu, als das Mädchen ihn noch einmal zurückhielt.

„Herr Inspektor.“ Sie hatte sich ihm zugedreht und schob trotzig das Kinn vor. „Ich beschäftige mich seit mehr als vier Jahren mit Parapsychologie und übernatürlichen Phänomenen, die kontinuierlich und in jeder Kultur auftreten. Unter anderem habe ich einen Artikel in einer renommierten Zeitschrift für Wissenschaft und Technik über dieses Thema publiziert, Sie können ihn gerne lesen, mein Pseudonym lautet Albert Aurelius A. Fatassou. Ich darf behaupten, dass meine Kenntnisse über Möglichkeiten und Ausmaß übersinnlicher Phänomene sowie über jene, die paranormale Fähigkeiten besitzen, die der meisten Menschen übersteigen. Unterschätzen Sie also nicht mein Urteilsvermögen. Es gibt Motten. Und ich werde sie finden und auf Gerechtigkeit bestehen, so wahr ich Apolonia Spiegelgold heiße.“

Bassar schwieg verdutzt. Diese Wirkung hatte Apolonias Sprachgewandtheit auf so manchen.

„Gewiss“, murmelte Bassar, deutete ein Kopfnicken an und zog leise die Tür hinter sich zu. Dann eilte er die Wendeltreppe hinab, durch das Foyer und ließ sich von einem Dienstmädchen die Haustür öffnen. Als er auf der Straße stand, umgeben von stuckverzierten Hausfassaden und Ahornbäumen, atmete er tief und erleichtert aus.

Es war ein sonniger, warmer Herbsttag und Inspektor Cornelius Bassar entschied sich, auf dem Weg zum Polizeipräsidium einen Spaziergang durch den Park zu machen. Er war nicht in Eile.

Als er die Kieswege entlangschritt und die zarten Schatten der Bäume über ihn hinwegschwebten, war ihm schon viel leichter ums Herz. Kinder tollten umher und ließen Drachen steigen, Hunde hetzten Stöcken hinterher und Picknickdecken betupften die Wiesen mit bunten Flecken. Hinter Sonnenschirmen wurden verstohlene Küsse getauscht und sehnliche Worte gemurmelt. Bassar verlangsamte seinen sonst so raschen Schritt und atmete den Duft der welken Blätter ein. Manchmal vergaß er, wie schön das Leben doch war!

Diesem Gedanken folgten automatisch seine Arbeitssorgen. Bassar steckte die Hände in die Manteltaschen. Hier im Park mochte die Welt vollkommen friedlich erscheinen, doch er wusste, dass es in Wirklichkeit nicht so war. Wie ein Schiff hatte die Stadt Risse im Bauch: Von überall sickerte das Verbrechen herein und überschwemmte die Unterwelt. Bassar rannte von einer undichten Stelle zur nächsten und verhinderte, dass alles im Verbrechen versank. Doch ein ganz besonderes Loch, durch das schon seit Jahren stinkendes Abwasser quoll, war einfach unauffindbar … Eck Jargo, natürlich. Das unauffindbare Wirtshaus Eck Jargo. Königreich der Diebe, Palast der Verbrecher, Welt der Schatten. Und noch eine Menge mehr, was nicht von den Räubern besungen wurde.

Es hieß, der große Bandit Paolo Jargo habe sich dort vor mehr als dreißig Jahren versteckt und die legendäre Spelunke gegründet. Versteck des Jargo hatte man es genannt – aber da die, die seinen Namen nannten, meist in Eile waren, und um der wohnlichen Atmosphäre des Etablissements Rechnung zu tragen, hieß es heute nur noch Eck Jargo.

Und jeder kannte Eck Jargo – hier waren mehr Räuber, Banditen, Betrüger und Mörder ein- und ausgegangen als im Gefängnis. Nicht jeder wusste allerdings, wo die berühmte Spelunke war. Und an dieser Stelle biss Bassar schon seit Jahren auf Granit.

Die Adresse von Eck Jargo kannten nur die, die dort verkehrten. Niemand, der nicht den wachsamen Augen seiner Hüter vertraut war, würde das versunkene Reich der Kriminalität betreten, in dem den Gesuchten und Gehetzten das vergönnt war, was die Welt jenseits ihnen verwehrte: ein ruhiger Atemzug.

Ein kleines Mädchen begann bei Bassars grimmigem Anblick zu weinen und rannte davon. „Der Beelzebub!“ Das Mädchen verkroch sich im Kleid seiner Mutter.

Dummes Kind, dachte Bassar und holte weit mit den Schritten aus, um dem Blick der verärgerten Mutter zu entkommen. Kinder! Solche wie die kleine Spiegelgold raubten ihm den letzten Nerv. Wie viele Briefe hatte sie ihm in der letzten Woche wohl geschrieben? Geradezu bombardiert hatte sie das Polizeipräsidium mit Fragen nach einem gefassten Täter. Dachte sie denn, er habe nichts Wichtigeres im Kopf als einen Brand, den noch dazu der verrückte Besitzer selbst gelegt hatte?

Zugegeben, der Brand war eine recht heikle Sache, denn immerhin war Buchhandel Spiegelgold mit vier Etagen die größte und älteste Buchhandlung der Stadt gewesen. Trotzdem gab es größere Verbrechen als ein Feuer. Schon seit einigen Jahren ging beispielsweise ein Einbrecher um, der wertvolle Bücher stahl. Und erst gestern, nachdem der Dieb bei einem Kunstprofessor eingebrochen war, hatte sich herausgestellt, dass es sich um einen Jungen handelte. Ein Kind! Das bedeutete, dass es eine Bande sein musste, die seit Jahren Bücher klaute. Wer steckte dahinter? Wer bildete die Kinder aus? Denn angeblich hatte der junge Dieb bei seiner Flucht letzte Nacht ein erstaunliches Geschick bewiesen. Wer so leicht in die wohlhabendsten Häuser der Stadt einbrechen konnte, würde irgendwann bestimmt mehr als Bücher mitnehmen. Unter anderen Umständen hätte Bassar sich voll und ganz den Kinderdieben gewidmet, wäre da nicht ein noch viel dunkleres Rätsel … Und, verflixt noch mal, schon wieder ging es um Kinder.

Denn in der ganzen Stadt verschwanden welche. Vor knapp neun Jahren waren drei Kinder, ein Junge und zwei Mädchen, aus den ärmeren Vierteln spurlos verschwunden. Das erste Mädchen hatte in einem Waisenhaus gelebt, deshalb fiel ihre Entführung vorerst nicht auf und niemand meldete sich bei der Polizei – schließlich brachen Kinder oft genug aus Waisenhäusern aus. Das zweite Mädchen hatte mit sieben Geschwistern bei einer Ziehmutter gelebt. Als das Mädchen verschwand, freute sich die Mutter um ein Maul weniger, das es zu stopfen galt. Auch sie meldete den Fall nicht. Dann wurde der Sohn eines Hufschmieds entführt. Die Eltern gingen zur Polizei. Aber selbst da nahm niemand große Mühen auf sich – Kinder gingen hin und wieder verloren, meistens tauchten sie auch wieder auf. Auch als zwei, dann vier weitere Kinder verschwanden, schenkte man den Fällen keine besondere Beachtung. Zudem tauchten drei der vermissten Jungen und Mädchen wieder auf, ohne sich erinnern zu können, wo sie gewesen waren. Wenig später wurde die Leiche eines Zeitungsjungen ans Flussufer geschwemmt. Auch das konnte passieren – der Tote hatte einen trinkenden Vater gehabt und der Mann wurde vorerst festgenommen.

Das Geheimnis um die Kinder wurde auf anderem Weg bekannt. Eines Tages meldete sich eine psychiatrische Klinik bei der Polizei. In den vergangenen zwölf Monaten waren neun Kinder von der Straße eingewiesen worden. Sie alle hatten ihr Gedächtnis verloren. Nur einer der Jungen und Mädchen konnte identifiziert werden: Er war der Sohn eines Bankdirektors, den man eine Woche zuvor vermisst gemeldet hatte. Alle Zeitungen berichteten von dem Geschehnis und die einflussreichen Eltern des Jungen übten großen Druck auf die Polizei aus.

Die Sache kam ins Rollen. Bassar vermutete von Anfang an, dass die Kinder mit dem Gedächtnisverlust etwas mit den Entführungen zuvor zu tun hatten. Er besuchte die Eltern, deren Sprösslinge zurückgekehrt waren. Acht von dreizehn Kindern hatten ihre Erinnerung größtenteils verloren, die restlichen fünf hatten zumindest vergessen, dass sie je fort gewesen waren.

Die Polizei stand vor einem Rätsel. Was geschah mit den Kindern? Und wieso kehrten die meisten von ihnen nach wenigen Tagen mit Gedächtnislücken zurück? Bassar hatte nicht den Hauch einer Spur. Und mit jedem Tag verschwanden mehr.

Bassar verließ den Park. Allmählich zog die Dämmerung auf, es war kühler geworden. Am seidenblauen Himmel glänzte der Vollmond rund und glatt wie eine Goldmünze. Bassar stieg in eine Pferdebahn und fuhr zum Polizeipräsidium. Geschäfte und Gasthöfe zogen an ihm vorbei, Frauen, Männer, Kinder. Er beobachtete eine Gruppe Jugendlicher, die im Schatten einer Seitengasse Murmeln spielten und rauchten. Rufe, Gelächter und der Frieden eines lauen Herbstabends umschwebten sie.

Bassar strich sich erschöpft über die Wangen und schloss die Augen. Er war müde und fühlte sich plötzlich alt. Schon siebenunddreißig galten als vermisst.

Der tote Junge

Vampa wollte sein geheimes Zimmer nicht verlassen, denn so war es immer, wenn man eines der Blutbücher anfing: Es hielt einen fest. Man konnte sich von den Worten nicht mehr trennen, so wie man sich nicht von sich selbst, seinen Gedanken und Erinnerungen, seiner Identität trennen kann.

Aber er musste gehen, schließlich wartete man auf ihn. Er hatte ja seine kleine sinnlose Arbeit, um weiterhin essen zu können … Widerwillig trennte er sich von Der Junge Gabriel, klappte das Buch zu und legte es zwischen zwei Bücher, damit es nicht feucht wurde. Früher oder später würde es zerfallen wie alle anderen Bücher auch, aber jetzt brachte Vampa es noch nicht über sich, das zuzulassen. Wenn man etwas liebt, und sei es auch nur für die Dauer einer Romanerzählung, sorgt man sich darum. Und im Moment wollte er nicht, dass Der Junge Gabriel zu schimmeln begann.

Er zog sich die Hosenträger über die Schultern und seine geflickte schwarze Jacke darüber. Er hatte auch einen dunkelgrünen Anzug mit einer Weste, der vor langer Zeit einmal fein gewesen war, aber aus zweierlei Gründen bevorzugte er die einfachen Sachen: Erstens erregten sie an den Orten, wo er sich herumtrieb, weniger Aufmerksamkeit, zweitens hatte er die Hose und das Hemd vor zwei Jahren gestohlen, der Anzug aber war über neun Jahre alt, und alles Neue war ihm willkommen.

Dann schnitt er sich die schulterlangen Haare mit einem Klappmesser ab. Die Strähnen fielen rings um ihn auf Matratze und Bücher, bis seine dichten, strubbeligen Locken ihm nur noch bis zu den Ohrläppchen reichten. Am Hinterkopf hatte er sich sogar noch mehr abgesäbelt, sodass die kurzen Haare wirr in alle Richtungen abstanden. Er klappte das Messer wieder zu, steckte es in die Hosentasche und zog sich die Mütze tief in die Stirn. Dann verließ er sein Zuhause, kletterte die Leiter hoch, zwängte sich an den rauschenden Abflussrohren vorbei und kam ins Freie.

Es war früher Abend. Er hatte so gut wie den ganzen Tag verschlafen. Vampa vergrub die Hände in den Hosentaschen und ging los.

Der Weg bis zur Arbeit gefiel ihm. Er war zwar ein bisschen lang, er musste fast dreißig Minuten stramm gehen, aber das machte ihm nichts aus. Zuerst durchquerte er die wohlhabenden Stadtviertel und kam an Puppengeschäften, Parfümerien und Hutmachern mit klangvollen Namen vorbei. Kleine Kinder in roten Mänteln mit dazupassenden Mützen liefen an den Händen ihrer Kindermädchen und schleckten große Spirallutscher; elegante Herren führten noch viel elegantere Windhunde spazieren; geschäftige Bankangestellte eilten durch die Menge, um die Pferdebahn nicht zu verpassen. Es roch nach gebrannten Mandeln, nach frischem Brot, und die Schaufenster der Konditoreien schmückten schon jetzt festliche Schneehügel, Engel, Sterne und Christkinder aus Marzipan. Glänzende Automobile brausten hupend an den Kutschen vorbei. Ein schmutziger Zeitungsjunge hüpfte gerade noch rechtzeitig auf den Bürgersteig, bevor eines der neumodischen Gefährte ihn überrollen konnte.

Vampa bog bald nach links auf einen Markt. Kutschen ratterten an ihm vorbei. Bäuerinnen und Kartoffelverkäufer hatten ihre Stände noch nicht abgebaut und eine Metzgerei nach der anderen säumte die Straße. Es wurde gefeilscht, gerufen, gekauft und gestohlen. Ein Grüppchen feiner Damen kam Vampa entgegen, die Hüte mit mehr Federn trugen, als eine Gans am Leib hatte. Die jungen Frauen scherzten ausgelassen und schoben sich mit behandschuhten Fingern Anisbonbons in den Mund. Vampa wich ihnen aus und die Damen zogen an ihm vorüber, ohne ihn zu bemerken.

Ich wäre so alt wie sie.

Vampa wandte sich ab und ging schneller. Er hielt den Kopf gesenkt. Wenn ihm die Leute direkt ins Gesicht blickten, erschraken sie vor etwas, das sie sich nicht erklären konnten; als würden sie für Sekunden ein schreckliches Licht in seinen Augen sehen, ehe es ebenso schnell erlosch, wie es gekommen war, und sie vergaßen, dass es je existiert hatte.

Er bemühte sich meistens darum, unbemerkt durch die Menge zu schlüpfen. Auch heute nahm kaum einer den Jungen wahr, der durch die vom Abendlicht durchtränkten Straßen huschte, schnell und lautlos, einer von vielen Lumpenjungen, die in den Dämmerstunden die Stadt bevölkerten.

Als der Marktlärm hinter ihm zurückblieb, bog er in eine Seitengasse und erreichte ein wahres Labyrinth kleiner Straßen und Hinterhöfe. Schänken, die der Geruch von Bier umwölkte, und Wirtshäuser zweifelhaften Rufes drängten sich in den engen Gassen zusammen, dazu unzählige kleine Geschäfte, schmuddelige Barbiere und Antiquitätenhändler, Pfandhäuser und Nähereien. In den Höfen zwischen dunklen Hausfassaden riefen Kinder aus Leibeskräften: „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“ Hundekläffen hallte durch das Viertel, Ratten huschten durch die Abfälle und ein Gewirr fremder Sprachen drang aus den Fenstern. Manche Prediger sagten, Viertel wie diese seien die Brutstätte allen Übels, aber in Wirklichkeit waren sie die Quelle des Lebens. Was hier kochte und brodelte, wimmelte und wuselte, das war die Natur und was die Menschen aus ihr machten.

Vampa nahm bei jeder Weggabelung die dunkelste und schmalste Straße. Kaum Licht drang hier hinab; was die Backsteinhäuser nicht hinter sich verbargen, wurde von den Wäschetüchern verschluckt, die über die Gassen gespannt waren. Er erreichte eine Sackgasse. Hinter der bröckeligen Mauer an ihrem Ende türmte sich Abfall und ihm atmete dunstiger, saurer Gestank entgegen. Links und rechts waren die Häuser scheinbar unbewohnt. Und doch wusste er, dass er aus den Fenstern beobachtet wurde: Gewehrläufe und Pistolen zielten aus der Finsternis auf seinen Kopf.

Ein einziges Geschäft befand sich in der Gasse. Die rote Farbe der Tür blätterte bereits ab und der runde Messinggriff, einst golden lackiert, hatte längst zu rosten angefangen. Die Aufschrift auf dem Schaufenster war nur noch schwer zu lesen: Fräulein Friechens Teestube. Teesorten aus aller Herren Länder.

An der Tür hing ein schweres Eisenschloss und ein Schild, auf dem stand: Geschlossen.

Vampa drückte die beiden Türangeln nach oben. Sie ließen sich problemlos schieben, nicht das leiseste Quietschen erklang. Dann schwang die Tür mit einem lautlosen Luftzug nach innen auf, Schloss und Türgriff noch immer fest verriegelt.

Ein süßlicher, modriger Teeduft umhauchte Vampa. So stellte er sich den Geruch einer alten Frau vor, die einmal wunderschön gewesen war – wie das schwelende Aroma einer welken Blume.

„Wer ist da?“, fragte eine zittrige Stimme. Aus dem Halbdunkel schlurfte eine Frau, die sich schwer auf ihren Gehstock stützte. Ihr weißes Haar umflammte das ausgezehrte Gesicht wie flatternde Spinnweben.

„Hallo, Fräulein Friechen“, sagte Vampa leise. Die Alte hob blitzschnell ihren Gehstock und hielt ihn an Vampas Kehle. Eine messerscharfe Eisenspitze kitzelte ihm den Hals.

„Bist du alleine, Vampa?“, fragte die Alte freundlich.

„Wie immer.“

Ein Lächeln glitt über das Runzelgesicht der Alten. „Du kennst ja den Weg.“

Vampa setzte sich in Bewegung. Der Gehstock glitt von seinem Hals hinunter zu seinem Rücken. Fräulein Friechen folgte ihm mit humpelnden Schritten durch das dunkle Geschäft. Die Möbel und Blechdosen, die in den Regalen aufgereiht waren, überzog längst eine dicke Staubschicht. Als Vampa einen dunklen Vorhang am Ende des Raumes erreichte, verschwand der sanfte Druck an seinem Rücken.

„Eure Angelegenheit, Jungs“, sagte die Alte friedlich, und Vampa hörte das dumpfe Klopfen ihres Gehstocks, als sie sich entfernte. Er drehte sich um, als sie verschwunden war, und schob den Vorhang hinter sich auf, den Blick zum Schaufenster hinaus gerichtet. Zwei Hände griffen ihn von hinten an den Schultern und zogen ihn am Vorhang vorbei. Erst jetzt, da der dunkle Stoff vor ihm zufiel, durfte Vampa sich umdrehen.

Er stand unter einer nackten Glühbirne, die von der niedrigen Decke baumelte, und konnte nur Schemen von den Männer erkennen, die rings um ihn an der Wand saßen. Aber die Gewehrläufe glänzten hell im Lichtschein.

„Vampa. Sei gegrüßt“, knurrte eine Stimme.

„Seid gegrüßt“, erwiderte Vampa. Vor ihm führte eine schmale Treppe in die Tiefe. Er setzte sich in Bewegung und schritt die Stufen hinab. Als die Treppe eine Wendung machte, drückte ihm flüchtig ein Gewehrlauf gegen die Schläfe, der durch eine Öffnung in der Wand ragte – die Wände waren hier voller Löchern, und man wusste nie, aus welchen die Wächter von Eck Jargo gerade auf einen zielten.

Am Ende der Treppe schimmerte Vampa Licht entgegen. Er trat in einen Raum mit schwarzen Wänden. Die acht Türöffnungen ringsum waren wie aufgesperrte Rachen, in denen Treppen gleich roter Zungen schimmerten. Ein massiver Schreibtisch aus Kirschbaumholz stand in der Mitte des Zimmers und darauf ein großer, goldener Kerzenständer, der über und über mit Kerzen beklebt war. Ihr Licht bestrahlte das Gesicht einer stark geschminkten, rundlichen Dame.

„Grüß dich, Vampa“, sagte Dotti. „Wie immer alleine?“

„Wie immer“, sagte Vampa leise. Es kam nicht oft vor, dass Dotti höchstpersönlich der Anmeldung vorsaß. Für gewöhnlich war sie im Mauseloch oder in der Roten Stube bei den Tänzerinnen beschäftigt. Sie war die Einzige, die Kontakt zu jenen geheimnisvollen Leuten zu haben schien, die das Wirtshaus führten. Jeder wusste, dass sie das schlagende Herz von Eck Jargo war.

„Du kommst gerade rechtzeitig“, fuhr Dotti in geschäftsmäßigem Ton fort. „Dein Kampf findet in drei Minuten statt.“ Dabei blickte sie auf eine Taschenuhr und wies mit einem Kopfnicken auf eine der Türöffnungen. „Vielleicht schaue ich später noch vorbei.“

Vampa trat durch die Türöffnung von Bluthundgrube. Die schmalen Holzstufen führten ihn zu einer Tür, von der er in der Dunkelheit nur die schweren Eisenschrauben schimmern sah. Gedämpfter Lärm drang zu ihm. Vampa klopfte an, ein Schiebefenster öffnete sich und zwei Augen richteten sich auf ihn.

„Was willst du hier in Bluthundgrube?“, fragte der Wächter unwirsch, dabei kannte er Vampa gut – er musste jedem diese Frage stellen.

„Ich bin ein Bluthund“, sagte Vampa.

Der Wächter schob das Fenster wieder zu. Einen Moment später öffnete er die Tür und Vampa trat in Bluthundgrube ein.

Wenn man darüber nachdachte, war es nichts als ein muffiger Keller, in den die unzähligen Männer allnächtlich strömten. Die Decke war niedrig und feucht, die Luft brannte vor Rauch und Schnaps in den Augen. Der Boden aus festgestampfter Erde und Holzbrettern war längst von Wasser, Bier und Blut durchtränkt. Es herrschte ein ohrenbetäubender Lärm. Männer grölten, Gläser wurden zerschlagen, Zähne flogen – das finstere Erdloch vibrierte vor Krach und Gewalt. Aber genau deshalb füllte sich Bluthundgrube auch Nacht um Nacht mit den aufgebrachten Scharen: Sie wollten sich vom Anblick der Kämpfe entsetzen lassen. Und wenn sie bei den Wetten auch noch ein paar Münzen gewannen, schwelgte der ganze Keller in Gier und Euphorie.

Vampa drängte sich durch die Menge, atmete den Schweiß und Moder und Schnaps, bis er den Boxring erreichte. Eine grell geschminkte Tänzerin aus der Roten Stube nahm ihm Mütze, Jacke und Hemd ab. Eine zweite umwickelte seine Fingerknöchel und Handgelenke mit Bandagen. Das Stimmengewirr schwoll an. Die Menge drückte sich enger an den Ring. Der Schiedsrichter, ein bulliger Boxer aus früheren Tagen, der jetzt hinkte, trat in den Ring und schwang eine Klingel über seinem Kopf. Jubel brach aus und Wettzettel wurden geschwenkt.

„Zur Linken“, schrie der Schiedsrichter, wobei er auf Vampa wies, „der unzerstörbare, der unsterbliche, höllische Vampirjunge!“

Aus der Menge wogte ein zugeknöpftes „Huh-huh-hu-hu!“

„Und zur Rechten, der Herausforderer, der große, der kolossale, der furchtlose Metzger!“

„Ja! Ja! Ja …“

Der pickelige Mann wälzte die Schultern. Sein Gesicht sah aus wie ein geschwollenes Fleischstück, auf dem der Schimmel weiß blühte. Vampa tänzelte auf der Stelle. Im bröseligen Licht der Glühbirne, die einsam über dem Boxring hing, verschwammen die Zuschauer zu zuckenden Schatten. Allein der Metzger blieb erkennbar, der massige Körper vom schummrigen Licht wie in Senf getaucht.

Die Klingel schrillte. Gejohle erklang. Mit einem Schrei stürzte der Metzger auf Vampa zu.

Vampa erinnerte sich gut an seinen ersten Kampf. Er lag fast sieben Jahre zurück.

„Dotti“, hatte er gesagt, „du musst mir helfen.“

Die Tänzerin hatte ihn mit ihren klugen Augen angesehen, ohne eine Miene zu verziehen. Und doch standen ihr die Ängste sichtbar ins Gesicht geschrieben: Vampa klang nicht, als bräuchte er Hilfe. Er klang nie nach irgendwas. Es war, als gehöre seine Stimme nicht ihm; als habe ein Geist von ihm Besitz ergriffen, der weder wusste, wie man den Worten einen Klang verlieh, noch einen menschlichen Gesichtsausdruck hervorbringen konnte. Vampa hatte kein Anzeichen von Menschlichkeit. Er hatte keine Gefühle.

„Wie soll ich dir helfen?“, erwiderte Dotti mit der Gelassenheit einer Frau, die diese Bitte oft hört.

„Ich brauche Arbeit. Irgendwas. Ich … ich brauche Essen.“

„Hol dir die Abfälle von Mauseloch, da gibt es doch genug.“ Als Dotti ihn fortwinken wollte, sagte er fest: „Ich brauche kein Essen nur für heute Abend. Ich dachte, ich komme ohne aus. Aber … ich lag falsch.“

„Wie meinst du das, du dachtest, du kommst ohne aus? Ohne was?“

„Ohne Essen.“

„Seit wann?“

Er dachte nach. Irgendetwas regte sich hinter der Maske seines bleichen Gesichts. „Seit wir Tee getrunken haben.“

Dottis Augen wurden groß. Sie wagte nicht, sich zu bewegen, obwohl sie gerne ein kleines Vaterunser in die Luft gezeichnet hätte.

Genau drei Monate zuvor war Dotti in der Stadt unterwegs gewesen. Sie hatte Geschäftspartner besucht und war in einigen der einflussreichsten Häuser der Stadt zum Tee gewesen, um Gäste von Eck Jargo zu treffen. Danach hatte sie ihrem Schneider einen Besuch abgestattet, der ihr ein neues Cape aus Hermelinfell machen sollte, wie Dotti es sich schon so lange wünschte.

Als sie auf dem Weg zu Fräulein Friechens Teestube war, entdeckte sie etwas am Straßenrand, zusammengekauert zwischen Schutt und Abfall. Sie blieb stehen. Es sah aus wie eine Leiche. Ein Paar alter, abgetragener Schuhe ragte hervor.

Dotti blickte nervös zu allen Seiten. Es kam hin und wieder vor, dass sich solche Überreste in der Nähe von Fräulein Friechens Teestube fanden … Die Wächter kümmerten sich meistens um ihre rasche Entsorgung, denn eine derartige Spur konnte geradewegs an die Pforten von Eck Jargo führen, vor allem jetzt, da die Polizei aufmerksamer war denn je und ihre Spitzel schon den kleinsten Blutstropfen witterten. Als Dotti näher trat, um zu prüfen, ob sie den Toten gekannt hatte, erschrak sie: Der Tote war gar nicht tot, sondern blinzelte träge mit den Augen.

„Jesus Maria im Himmel!“ Dotti war in wohl jeder Hinsicht unchristlich, aber was das Fluchen anging, war sie religiös geblieben. „Geht es dir gut, Junge?“

Er starrte sie aus seinen toten Augen an, und als er die weißen Lippen öffnete, schimmerte seine Mundhöhle blutrot.

„Ich habe Durst“, sagte er, aber es schien keine Bedeutung zu haben, und Dotti fiel es schwer, ihn zu verstehen, obwohl er klar sprach. Seine Worte waren auf eine merkwürdige und unerklärliche Weise tot. Sie hätten nicht gesprochen werden dürfen, sie waren nicht real – wie eine Erinnerung, die man noch zu hören glaubt, obwohl sie längst vergangen ist.

„Durst?“, wiederholte Dotti. Dann erkannte sie es, es fiel ihr wie Schuppen von den Augen: Der Junge im Dreck war ein Vampir.

Vor Schreck konnte sie sich nicht bewegen. Hundert Geschichten bestürmten sie auf einmal. Dotti war in einem Zigeunerzirkus aufgewachsen und sie hatte die Warnungen der alten Wahrsagerinnen nie vergessen. Vampire und Motten hatten die Albträume ihrer Kindheit besiedelt und ein Großteil ihres Aberglaubens war ihr über die Jahre des Erwachsenseins erhalten geblieben. Nun, da der bleiche Junge zu ihr aufstarrte, zweifelte sie keine Sekunde daran, dass er ein Vampir war oder zumindest etwas ähnlich Unmenschliches.

„Wer bist du?“ Ihre Stimme schwankte. In der rechten Hand hielt sie bereits die kleine Pistole aus ihrer Handtasche, aber sie wusste, dass gewöhnliche Waffen Dämonen keinen Schaden zufügten.

„Du musst mir helfen“, sagte der Junge monoton. Es war keine Bitte, kein Befehl. Sein Gesicht spiegelte nichts wider. Er erhob sich aus dem Dreck und blieb geduckt an der Mauer stehen. „Hilf mir.“

Schreckensbleich erkannte Dotti, dass ihm Tränen aus den Augen strömten. Silbrige Rinnsäle zogen sich über seine schmutzigen Wangen, Tropfen sammelten sich an seinem Kinn und perlten auf seine zerknitterten Kleider.

„Es sind schon zwei Jahre vergangen. Sieh mich an. Wie alt bin ich?“

„Bist du ein Vampir?“, hauchte Dotti.

„Was?“ Der Junge hatte sie nicht gehört. Noch immer strömte das Wasser aus seinen Augen.

„Vamp… Vampi…“

„Kennst du mich? Kennst du mich? Ist das mein Name?“ Er machte drei Schritte auf sie zu. „Heiße ich so? Vampa?“

„Bist du ein Mensch?“, flüsterte Dotti.

Nur die Tränen bewegten sich auf seinem Gesicht. „Ich weiß nicht. Du musst mir helfen, es herauszufinden.“

Sie nickte zerstreut. Man durfte Geister nicht verärgern. „Ja“, hörte sie sich flüstern. „Ja, ist gut. Ich helfe dir. Ich tue, was du willst.“

Eine halbe Stunde später saß sie mit dem Vampir in einem Hinterzimmer von Fräulein Friechens Teestube und zündete eine Petroleumlampe an. Seine Haut schimmerte im Licht wie Wachs.

„Welchen Tee magst du?“, fragte Dotti. Sie hatte sich einigermaßen gefasst. Wenn man so lange wie sie unter Dieben, Verbrechern und anderem gefährlichen Gesindel lebte, gewöhnte man sich schnell an die schlimmsten Situationen – und auch das Gespräch mit einem toten Jungen verlor an Schrecklichkeit.

„Ich weiß es nicht“, sagte Vampa.

„Was schmeckt dir am besten?“

„Ich weiß nicht.“

„Na … dann probier mal Pfefferminz.“