9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diana

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die bewegende Geschichte zweier unzertrennlicher Schwestern und einer schicksalhaften Liebe

1948: Die angehende Journalistin Melinda kämpft im Nachkriegsberlin ums tägliche Überleben, als sie von einem anonymen Absender ein rätselhaftes Paket erhält. Die Bilder einer mystischen Moorlandschaft und eine ungewöhnliche Schachfigur führen die junge Frau nach England, zu einem geheimnisvollen alten Herrenhaus. Dort stößt Melinda auf die dramatische Liebesgeschichte zweier Schwestern im letzten Jahrhundert, die sehr viel mehr mit ihrem eigenen Leben zu tun hat, als sie zunächst ahnt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 673

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

SÜDENGLAND 1881

PROLOG

MELINDA

1

2

3

4

5

6

7

8

ELISABETH

9

10

11

MELINDA

12

13

14

15

ELISABETH

16

17

18

19

MELINDA

20

21

22

23

24

25

26

27

AMALIA

28

29

30

31

32

MELINDA

33

34

35

36

AMALIA

37

38

39

40

41

MELINDA

42

43

AMALIA

44

45

46

47

48

MELINDA

49

50

51

52

EDWARD

53

54

55

56

57

58

59

60

61

MELINDA

62

63

64

65

AMALIA

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

MELINDA

77

78

79

80

81

CATHLEEN

82

83

84

85

86

87

88

89

MELINDA

90

91

92

93

94

95

96

97

AMALIA

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

MELINDA

111

112

113

AMALIA

114

115

116

117

118

119

120

MELINDA

121

122

AMALIA

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

MELINDA

137

AMALIA

138

139

140

MELINDA

141

EMILY

142

143

MELINDA

144

145

146

147

DANKSAGUNG

ANMERKUNGEN

Sie wollen gleich weiterlesen? Unsere Empfehlungen für Sie…

Newsletter-Anmeldung

Orientierungsmarken

Impressum

Widmung

Prolog

Hauptteil

Danksagung

Hauptteil

Anmerkung

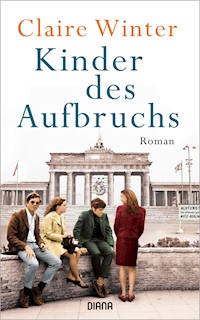

Das Buch

England 1881: Nach vielen entbehrungsreichen Jahren hat es Elisabeth Sherwood zusammen mit ihrem Mann John zu Geld und einem wunderbaren Anwesen in Devon gebracht. Nun sollen ihre Töchter Cathleen und Amalia ihr die Türen zur besseren englischen Gesellschaft öffnen. Als Amalia nach einer schweren Scharlacherkrankung taub wird, richtet die Mutter all ihren Ehrgeiz auf Cathleen und arrangiert eine Heirat mit Lord Edward Hampton, Sohn einer verarmten Aristokratenfamilie. Auch Amalia kennt den jungen Lord. Sie begegnet ihm häufig im einsamen Dartmoor, wo sie ausgedehnte Spaziergänge unternimmt und stundenlang malt. Zwischen den beiden entspinnt sich eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. Dann verschwindet Amalia plötzlich. Sie sei im Moor tödlich verunglückt, heißt es. Edward und Cathleen heiraten, doch ihre Familien sind gezeichnet von dem Unglück, das mit dem Verlust Amalias über sie hereingebrochen ist, und von der Schuld, die ein jeder von ihnen auf sich geladen hat …

Die Autorin

Claire Winter studierte Literaturwissenschaften und arbeitete als Journalistin, bevor sie entschied, sich ganz dem Schreiben zu widmen. Sie liebt es, in fremde Welten einzutauchen, historische Fakten genau zu recherchieren, um sie mit ihren Geschichten zu verweben, und ihrer Fantasie dann freien Lauf zu lassen. Nach »Die Schwestern von Sherwood« folgten die SPIEGEL-Bestseller» Die verbotene Zeit«, »Die geliehene Schuld« und »Kinder ihrer Zeit«. Ihr neuer Roman »Die Erbin« erscheint im Frühjahr 2025. Die Autorin lebt in Berlin.

CLAIRE WINTER

Die Schwestern

von Sherwood

Roman

Für M.

SÜDENGLAND 1881

PROLOG

Es waren nur wenige Bilder von damals in ihrem Kopf. Sie erinnerte sich, dass sie krank gewesen war und mehrere Tage hohes Fieber gehabt hatte. Am Anfang war sie zu Hause, in ihrem Zimmer, doch dann hatte man sie fortgebracht. Cathleen, ihre Schwester, stand weinend in ihrem weißen Kleidchen in der Tür. Sie wollte mitkommen, doch jemand hielt sie fest. Ihr Schreien schallte noch hinter ihr her, als man sie schon längst auf der Trage aus dem Herrenhaus gebracht und auf den Wagen gehoben hatte.

Der Kutscher trieb die Pferde zur Eile an. Sie hörte das Knallen der Peitsche. Wann immer sie die Kraft fand, für einen kurzen Augenblick die Lider zu öffnen, sah sie die Weite des Moores, die von Wäldern und Hügeln durchbrochen wurde.

Sie waren eine ganze Weile lang unterwegs, bis sie schließlich ein großes Gebäude erreichten, es hatte lange, helle Flure mit vielen Türen, die in Räume mit weißen Metallbetten führten. Es war das erste Mal, dass sie in einem Krankenhaus war.

Die Gestalten von Ärzten und Krankenschwestern kamen und gingen in ihr Zimmer. Sie sprachen leise und mit besorgten Stimmen. Auch ihre Eltern erschienen, einmal zusammen mit Cathleen. Diesmal schrie sie nicht, sondern ergriff nur ihre Hand. Sie stand stumm vor ihrem Bett, und Tränen rollten über ihre Wangen.

Sie wollte ihrer Schwester etwas sagen, sie trösten, doch sie war zu schwach, jede Kraft hatte sie verlassen, und sie fühlte sich weit weg von allem, als würde sie außerhalb ihres eigenen Körpers schweben. Danach klaffte eine große Lücke in ihrer Erinnerung. Über Tage war alles in Dunkelheit gehüllt. Sie hatte mit dem Tod gerungen, wie sie später begriff. Das Erste, dessen sie sich wieder entsann, war das Gesicht einer grauhaarigen Frau mit einer weißen Haube auf dem Kopf. Um ihre Augen zog sich ein feines Netz von Fältchen. Sie strich ihr sanft über die Stirn und setzte ein Glas an ihre Lippen. Durstig trank sie, dann schlief sie erneut ein. Sie war noch immer schwach, doch mit jedem Tag kehrte ein Stück ihrer Lebenskraft zurück. Ärzte kamen und gingen abermals in ihr Zimmer. Man untersuchte sie, gab ihr Medikamente, und das Einzige, was ihr vielleicht schon damals verriet, dass etwas nicht in Ordnung zu sein schien, war der besorgte Ausdruck, der sich nach einigen Tagen auf ihrer aller Gesichter breitmachte. Eines Morgens trat schließlich ein grauhaariger Mann in einem weißen Kittel an ihr Bett. Er schien wichtig zu sein, denn die anderen Ärzte, die ihm folgten, standen in respektvoller, ja untertäniger Haltung um ihn herum und blickten immer wieder fragend zu ihm. Der Grauhaarige untersuchte sie. Er lächelte viel und verzog das Gesicht zu spaßigen Grimassen und hielt ihr eine seltsame, trichterförmige Röhre an den Kopf. Dann hörte er mit einem Mal auf. Einen Moment lang saß er einfach nur neben ihr auf dem Bett und strich ihr bedächtig über das Haar. Ein mitleidiger Ausdruck zeigte sich dabei auf seinem Gesicht. Sie bekam plötzlich Angst, und als er sich zu den anderen Ärzten drehte und mit ihnen sprach, begriff sie zum ersten Mal, was nicht stimmte – sie konnte sie alle nicht hören! Panik erfasste sie, und sie begann zu weinen. Sie fragte, was los sei. Die Lippen der Männer bewegten sich, aber sie konnte sie nicht verstehen. Sie schrie. Man versuchte sie zu beruhigen und hielt sie fest. Doch sie schrie und schrie und trat wie von Sinnen um sich. Schließlich flößte man ihr eine Medizin ein, und sie sank in den Schlaf.

Als sie wieder zu sich kam, stand ihre Mutter an ihrem Bett. Sie trug eines ihrer Seidenkleider, und der vertraute Geruch ihres Parfums schwebte im Raum. Einen Augenblick lang glaubte sie, ihre Stimme vernehmen zu können. Doch es waren nur die vertraute Mimik und die Art, wie sie die Lippen bewegte.

Hörst du, was ich sage, Liebling? Verstehst du mich? Du verstehst mich doch, nicht wahr? Bitte, sag es! Sag, dass du mich hörst, bitte …

Sie schüttelte langsam den Kopf. Das Flehen in den Augen ihrer Mutter schnitt ihr ins Herz, doch sie war nicht fähig, einen einzigen Ton zu hören. Entsetzt blickte ihre Mutter sie an, als sie endlich begriff. Ein Beben ging durch ihren Körper, und sie schlug sich mit der Hand auf den Mund, bevor sie sich umdrehte und aus dem Raum stürzte.

Es schien ihr, als würde sich erst in diesem Moment die Stille vollständig um sie herum ausbreiten und unwiderruflich von allem Besitz ergreifen – eine undurchdringliche Wand aus Glas, die sie für immer von den anderen trennte. Stumm wandte sie den Kopf zur Seite und starrte auf das weiß getünchte Mauerwerk.

Da schob sich plötzlich eine kleine Hand in die ihre. Es war Cathleen. Hab keine Angst! Ihre Augen sprachen zu ihr. Wie eine Ertrinkende tauchte sie in den Blick ihrer Schwester ein und spürte, wie diese die Arme um sie legte und sie an sich zog, als würde es in ihrer Macht liegen, sie die Welt wieder hören zu lassen.

MELINDA

1

Berlin, Januar 1948

Ein grauer, stählerner Himmel hing seit dem Morgen über der Stadt. Es war kalt, bitterkalt. Schon seit Wochen. Der Winter schien dieses Jahr kein Ende nehmen zu wollen. Eisige Luft war aus dem Osten Russlands herübergeströmt und hielt sich unerbittlich über Berlin.

Melinda zog im Gehen den Schal über ihr schulterlanges dunkles Haar und kämpfte gegen den Wind, der ihr kalt in die Haut schnitt. Sie fühlte in den viel zu dünnen Schuhen kaum noch ihre Füße, und ihr Körper war unter dem fadenscheinigen Wollmantel wie zu Eis erstarrt. Man gewöhnte sich nicht an die Kälte, genauso wenig wie an den Hunger, dachte sie. Die junge Frau presste fröstelnd die Mappe mit den Artikeln gegen die Brust und beschleunigte ihren Schritt, ohne die zerstörten Häuserfassaden und Trümmerhaufen zu beachten, die rechts und links die Straße säumten. Auch fast drei Jahre nach Kriegsende war Berlin noch immer eine Ruinenstadt, und man konnte nur zu deutlich erkennen, wo die Zerstörungskraft der Bomben ihre Spuren hinterlassen hatte. Manche Häuser boten wie seziert ihr Inneres dar – man blickte in offene Flure und Wohnungen –, während anderen Gebäuden der Dachstuhl oder die oberen Stockwerke fehlten. Herausgebrochene Fenster und Löcher waren an einigen Häusern inzwischen notdürftig mit etwas Pappe und Fliegendraht repariert und das eine oder andere Mauerwerk mit Steinfragmenten abgedichtet worden, die man aus dem Schutt und den Scherben der Trümmer gewonnen hatte. Doch sehr viel mehr war nicht geschehen, denn es fehlte an allem, um die Stadt wieder aufzubauen – an Ziegeln und Fensterglas genauso wie an Stahl und Holz.

Selbst in dem Verlagshaus der Tageszeitung Telegraf, in dem sie eben gewesen war, hatte es kaum besser ausgesehen, dachte Melinda. Sie hatte dort einen Vorstellungstermin gehabt. Die Sekretärin, die sie zum Büro des Chefredakteurs geleitete und eine dicke Wolljacke und Pulswärmer trug, hatte ihr erzählt, dass es regelmäßig durchs Dach regnete, sobald der Schnee etwas schmolz. Trotzdem hatte in den Räumen und Fluren ein reger Betrieb geherrscht. Menschen waren hin und hergehastet, und man hatte das Klappern von Schreibmaschinen hören können, das sich mit dem Gewirr von Stimmen vermischte, die überall diskutierten. Eine Atmosphäre des Aufbruchs war in der Redaktion zu spüren gewesen, die Melinda gleichermaßen beeindruckt wie gefallen hatte und in ihr unwillkürlich den Wunsch aufkommen ließ dazuzugehören. Sie unterdrückte ein Seufzen und fragte sich, ob der Telegraf vielleicht endlich den Neuanfang bedeuten konnte, nach dem sie sich so sehnte.

Wenn sie dort wirklich eine Chance bekommen würde, setzte sie gedanklich hinzu. Ein angespannter Ausdruck huschte über ihr schmales Gesicht mit den grünen Augen. Arno Scholz, der Chefredakteur, würde es ihr nicht leicht machen, so viel war klar. Scholz, der unter den Nazis Berufsverbot gehabt hatte, befand sich seit letztem Frühling in mächtiger Position, denn er hatte von den Briten eine der begehrten Lizenzen zur Herausgabe einer Tageszeitung bekommen. Melinda verdankte es allein Major Colby von der britischen Besatzungskommandantur – für die sie seit Kriegsende regelmäßig als Übersetzerin arbeitete –, dass sie den Termin überhaupt bekommen hatte.

Über eine Stunde hatte Scholz sie im Flur warten lassen. Sie hatte den Aushang am Schwarzen Brett beinahe auswendig gekonnt. Als der Chefredakteur sie endlich hereinbat, hatte er lediglich einen kurzen Blick auf ihre Arbeitsproben geworfen, die recht spärlich waren.

Melinda war siebenundzwanzig Jahre alt, und schon immer war es ihr Traum gewesen, als Journalistin zu arbeiten, doch während des Krieges hatte sie kaum mehr als ein paar Artikel für den Lokalteil einer Zeitung schreiben können. Keine der renommierten Zeitungen hatte sie für ein Redaktionsvolontariat annehmen wollen. Die Kandidaten mussten vom Reichsverband der deutschen Presse genehmigt werden, und sie hatte denkbar schlechte Voraussetzungen besessen, da sie weder Mitglied in der NSDAP war noch einflussreiche Beziehungen besaß und außerdem auch noch Tochter einer englischen Mutter war.

»Nun, besonders viel Erfahrungen können Sie ja nicht vorweisen«, hatte Scholz daher nicht ganz zu Unrecht bemerkt. Ein ungeduldiger Ausdruck war über sein Gesicht geglitten. »Ich schlage vor, dass Sie eine Reportage schreiben – ein aktuelles Thema Ihrer Wahl, von dem Sie glauben, dass es für die Zeitung interessant sein könnte, damit ich Sie besser beurteilen kann. Dann werden wir weitersehen«, fügte er hinzu, noch bevor sie etwas hatte erwidern können. Zwei Minuten später hatte sie sich schon wieder draußen auf dem Flur wiedergefunden.

Immerhin, es war eine echte Chance, dachte Melinda, während sie vom Prager Platz weiter in Richtung Nürnberger Straße lief. Sie hob das Kinn. Ihr musste nur ein gutes Thema einfallen. Ein paar Schneeflocken trafen ihr Gesicht. Vor ihr, zwischen zwei Trümmerhaufen, tauchte, einem Gespenst gleich, die Gestalt einer abgemagerten alten Frau auf. Sie zerrte einen Bollerwagen hinter sich her und musterte Melinda misstrauisch aus ihren unterhöhlten Augen, als glaubte sie, ihre Fundstücke vor ihr verteidigen zu müssen. Die Umrisse eines zerbrochenen Fensterrahmens und mehrere aneinandergefrorene Holzteile waren auf ihrem Wagen zu erkennen. Wahrscheinlich hatten sie einmal zu einem Stuhl oder Hocker gehört – kostbares Heizmaterial, denn an Kohle war zurzeit fast nirgends mehr heranzukommen. Melinda wandte den Blick ab. Es gab Momente wie diesen, in denen sie sich einfach nur wünschte, dieser Stadt und ihrem ganzen Elend entfliehen zu können – dem Hunger und der Kälte genauso wie den ständigen Erinnerungen an die Vergangenheit. Sie war dünnhäutig zurzeit. Ihre Nerven lagen blank. Die ständige Ungewissheit vor der Zukunft zermürbte sie. Zumal sie sich vor wenigen Tagen auch noch von ihrem Verlobten Frank getrennt hatte.

Ihre Hände pressten die Mappe in ihren Armen unwillkürlich enger an sich, als sie die unschöne Szene wieder vor Augen hatte.

Frank war im Herbst aus der Kriegsgefangenschaft gekommen. Sie hatten sich 1943 das letzte Mal gesehen und seitdem völlig entfremdet. Als sie sich zu Beginn des Krieges kennenlernten, hatten sie sich schnell ineinander verliebt und kurz darauf verlobt. Wenig später war Frank jedoch eingezogen worden. In den Jahren darauf hatten sie sich nur zweimal einige Tage gesehen, als er während eines kurzen Heimaturlaubs in Berlin gewesen war. Bereits damals zeichnete sich ab, dass sie sich auseinandergelebt hatten. Frank war wie besessen von der Idee zu kämpfen – Melinda hatte ihn kaum wiedererkannt. Nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft hatte sie gehofft, seine Veränderung wäre nur dem Krieg geschuldet und sie würden sich wieder annähern, doch das Gegenteil war der Fall gewesen. Leider schien Frank das ganz anders zu empfinden. Immer wieder hatte er sie zur Heirat gedrängt. Vor drei Tagen hatte er ihr schließlich ein Ultimatum gestellt, und sie hatte ihm endlich gesagt, dass sie nicht mehr an eine Zukunft für sie beide glaubte und sich trennen wollte. Es gab daraufhin einen fürchterlichen Streit, mit dem Ergebnis, dass Frank ihre Entscheidung nicht akzeptieren wollte.

Sie musste plötzlich an den Aushang am Schwarzen Brett denken, auf den sie so lange im Flur des Telegraf gestarrt hatte.

Kollegen für eine dreiwöchige Fortbildung und Schulung zur demokratischen Berichterstattung in London gesucht. Auf Einladung der britischen Besatzungskommandantur. Interessierte bitte in der Chefredaktion melden.

Melinda wünschte, sie hätte sich dafür bewerben können. Nur zu gern hätte sie Berlin für einige Zeit verlassen! Obwohl ihre Mutter Engländerin war und sie mit ihr zu Hause hauptsächlich Englisch gesprochen hatte, war sie noch nie in Großbritannien gewesen. Sie dachte darüber nach, dass die Journalisten des Telegraf an der Fortbildung erstaunlicherweise nicht besonders interessiert zu sein schienen. Melinda hatte die Bemerkung zweier vorbeilaufender Redakteure mitbekommen, die sich abfällig darüber unterhielten. »Was glauben die Engländer? Dass wir von ihnen erst das Schreiben lernen müssen?«, hatte der eine von ihnen gesagt.

Sie hatte die Nürnberger Straße erreicht. Menschen eilten mit hochgeschlagenem Mantelkragen und verfrorenen Gesichtern an ihr vorbei. Vor einem Lebensmittelladen stand eine lange Schlange bis draußen. Die meisten von ihnen sahen dünn und abgemagert aus. Nach Kriegsende hatten sie alle geglaubt, dass es besser werden würde, doch das Gegenteil war der Fall. Das Essen, das ihnen auf den Lebensmittelkarten zugestanden wurde, war so knapp, dass es Männer, Frauen und Kinder zum Hamstern ins Umland und vor allem hier in Berlin immer wieder auf den Schwarzmarkt trieb. Die letzten Besitztümer – Porzellan, Schmuck, silbernes Besteck und Kleidung – wurden voller Verzweiflung gegen etwas Essbares eingetauscht: ein Pfund Butter, ein bisschen Speck oder vielleicht sogar ein paar Eier. Natürlich war der illegale Handel verboten, doch das interessierte schon lange keinen mehr. Der Hunger wog stärker als jede Aussicht auf Strafe. Melinda versuchte, sich um die Schlange herum einen Weg zu bahnen, und sah zu spät, dass ihr jemand von der anderen Seite entgegenkam. Bevor sie ausweichen konnte, prallte sie unvermittelt gegen eine große, breitschultrige Gestalt. Die Mappe rutschte aus ihren Armen und landete zwischen den Füßen der Menschen. Sie unterdrückte einen Fluch.Es war fast unmöglich gewesen, überhaupt einige Blätter Papier aufzutreiben – nicht auszudenken, wenn die Arbeitsproben ihrer Artikel schmutzig geworden waren. Verärgert bückte sie sich, doch der Mann war ihr schon zuvorgekommen.

Er reichte ihr die Mappe zurück. »Verzeihung. Es tut mir leid – es war meine Schuld«, sagte er mit einer dunklen Stimme, in der ein britischer Akzent schwang.

Erleichtert sah sie, dass die Artikel keine Flecken abbekommen hatten. Dann blickte sie den Unbekannten vor sich an. Sein markantes Gesicht wurde von dunkelbraunen Haaren umrahmt. Er war in den Dreißigern und gut gekleidet. Sein dunkelgrauer Wollmantel wirkte wie neu – und er war attraktiv. Fast war es ihr unangenehm, das festzustellen, denn sie wurde sich plötzlich ihres schäbigen abgetragenen Mantels bewusst. In dem durchdringenden Blick des Mannes lag etwas Neugieriges und Prüfendes zugleich, und sie spürte, wie sie eine leichte Verlegenheit ergriff.

»Danke! Es ist ja nichts passiert«, antwortete sie, als sie endlich ihre Sprache wiedergefunden hatte, nickte ihm zu und lief, bevor er noch etwas sagen konnte, eilig weiter.

Das seltsame Gefühl, dass er ihr hinterherschaute, beschlich sie dabei. Er hatte sie angesehen, als würde er sie kennen, dachte sie. An der nächsten Straßenkreuzung konnte sie dem Impuls nicht widerstehen, sich noch einmal umzudrehen. Doch er war nirgends mehr zu sehen. Ihr Blick streifte im Weitergehen die andere Straßenseite – und da entdeckte sie ihn. Er stand neben einem Geschäft und schaute zu ihr herüber. Für einen kurzen Moment erstarrte sie. Beobachtete er sie? Doch dann war er mit einem Mal in der Menge verschwunden. Sie sah sich suchend nach ihm um, bevor sie kopfschüttelnd weiterlief. Anscheinend litt sie schon an Verfolgungswahn.

2

Die Wohnung, in der Melinda zurzeit ein Zimmer hatte, befand sich in der Ansbacher Straße. Neben ihr waren noch drei weitere Untermieter, die wie sie ausgebombt waren, in der Fünfzimmerwohnung einquartiert. Die eigentlichen Mieter, die Herders, waren ein Ehepaar in mittleren Jahren. Die Wohnsituation mit ihnen gestaltete sich schwierig. Es war nicht allein die mangelnde Privatsphäre und der Umstand, sich mit fremden Menschen die Küche und das Bad teilen zu müssen, sondern vor allem die impertinente Neugier von Frau Herder, die oft an Melindas Grenzen ging. Sie hatte mitbekommen, dass die Vermieterin regelmäßig ihre Sachen durchstöberte, wenn sie außer Haus war, und war froh, dass sie die wichtigsten persönlichen Dinge und Dokumente schon während des Krieges bei ihrer Freundin Irene, die in Kladow, am Rande von Berlin lebte, untergebracht hatte.

Auch als sie an diesem Tag die Treppe hochgestiegen war und die Wohnungstür öffnete, tauchte Frau Herder in ihrer verwaschenen blauen Kittelschürze sofort wie ein Wachhund im Flur auf. Melinda konnte sich nur zu gut vorstellen, wie sie früher mit Freude jede Information über die Hausbewohner an den Blockwart weitergegeben hatte.

»Guten Abend.« Sie zog sich den Schal vom Kopf.

Die Vermieterin nickte knapp, die Hand in die Hüfte gestützt. »Sie haben ein Paket bekommen«, eröffnete sie ihr in einem Ton, als würde es sich bei dieser Tatsache um etwas höchst Verdächtiges handeln.

»Wirklich?« Melinda blickte zu dem kleinen Holztisch, auf dem normalerweise die Post abgelegt wurde. Doch es war nichts zu sehen.

»Ja, ein Bote hat es gebracht. Es hat nicht einmal einen Absender! Ich habe es in Ihr Zimmer gelegt«, erklärte Frau Herder.

»Danke, das wäre nicht nötig gewesen.«

»Und außerdem haben Sie Besuch.«

Melinda schaute sie überrascht an.

»Ihr Verlobter ist hier.«

Frank? Was wollte er?Sie schluckte ihren Ärger darüber hinunter, dass die Vermieterin ihn einfach in ihr Zimmer gelassen hatte. Die Herders hegten große Sympathien für Frank, mit dem sie den Traum von einem Großdeutschen Reich teilten.

»Er ist nicht mehr mein Verlobter«, erklärte sie kühl, obwohl sie sich sicher war, dass Frau Herder das längst wusste. Ihr lautstarker Streit vor einigen Tagen war den neugierigen Ohren ihrer Vermieterin bestimmt nicht entgangen.

Frau Herder kam einen Schritt auf sie zu. Ein unangenehmer Geruch von Kohl und Schweiß stieg Melinda in die Nase.

»Mein Gott, wie können Sie dem Jungen das nur antun? Er hat im Krieg für Sie gekämpft, und die Gefangenschaft bei den Russen hat er nur durchgehalten, weil er dachte, dass Sie auf ihn warten …« Vor Empörung zeigten sich rote Flecken auf ihren Wangen.

Melindas grüne Augen wurden schmal. »Ich habe auf ihn gewartet«, erwiderte sie schließlich. »Und im Übrigen habe ich weder ihn noch irgendjemand anderen gebeten, für mich im Krieg zu kämpfen«, setzte sie bissig hinzu und nutzte die Sprachlosigkeit der Vermieterin aus, um zu ihrem Zimmer weiterzugehen.

»So was wie Sie hätte man früher ins Lager gesteckt!«, schallte es verspätet hinter ihr her.

Melinda zog eine Grimasse. Sie zweifelte keinen Augenblick daran, dass Frau Herder genau dafür gern eigenhändig gesorgt hätte.

Sie straffte die Schultern, um sich für die nächste Auseinandersetzung zu wappnen, und betrat ihr Zimmer.

Frank saß auf dem Bett. Seine dunkelblonden Haare waren wie immer im akkuraten Scheitel zur Seite gekämmt, und die schmalen Lippen hatte er so fest zusammengepresst, dass die Muskeln an seinem Kiefer deutlich hervortraten. Für einen flüchtigen Moment sah Melinda den Mann vor sich, in den sie sich vor fast acht Jahren verliebt hatte. Wie anders er damals gewesen war! Hätte es keinen Krieg gegeben, wäre er dann auch so geworden? Sie wusste es nicht – sie waren beide andere Menschen gewesen!

Frank musterte das Paket, das neben ihm auf dem Bett lag und die Ausmaße eines großen Kartons hatte. Als er sie hörte, wandte er den Kopf zu ihr. »Melinda!«

Sie blieb mit verschränkten Armen auf der Schwelle stehen. »Was willst du hier, Frank?«, fragte sie müde.

»Dich zur Vernunft bringen. Du hast nur Panik!«, erklärte er gepresst. »Wir werden heiraten, und alles wird gut werden, und du wirst auch nicht mehr arbeiten müssen – weder für diese schrecklichen Briten noch für dieses jämmerliche Zeitungsblatt«, setzte er entschieden hinzu.

Seine Selbstgefälligkeit ärgerte sie. »Ich arbeite gern, und leider ist es nun mal mein Traum, für dieses jämmerliche Zeitungsblatt zu schreiben«, entgegnete sie. Ihre Arbeit und damit verbundene Eigenständigkeit war immer ein heikler Punkt zwischen ihnen gewesen. Seit seiner Rückkehr war es Frank gegen den Strich gegangen, dass sie als Übersetzerin tätig war. Über ihre Pläne, doch noch Journalistin zu werden, hatte er nur gelacht.

Auch jetzt zuckte er überheblich die Achseln. »Das bildest du dir ein. Wenn du erst Mutter bist und unsere Kinder großziehst, wirst du ohnehin keine Zeit mehr dafür haben …«

Melinda unterdrückte die Wut, die in ihr hochstieg. »Ich werde nicht unsere Kinder großziehen. Es ist aus zwischen uns!«

Einen kurzen Augenblick lang schien Frank sprachlos, ja beinahe verunsichert. Er sah zu dem Paket. Ein misstrauischer Ausdruck zeigte sich plötzlich auf seinem Gesicht.

»Hast du einen anderen?«

»Mein Gott nein, Frank …«

»Natürlich hast du das!« Aufgebracht sprang er vom Bett. »Ich hätte es gleich wissen müssen. Wie konnte ich nur so dumm sein? Deshalb willst du mich nicht heiraten! Ist von ihm das Paket?« Er deutete neben sich. »Was schenkt er dir denn?«, herrschte er sie an.

»Es gibt keinen anderen. Es hängt nur mit uns beiden zusammen, Frank.«

»Ich glaube dir kein Wort!« Er kam drohend einen Schritt auf sie zu. »Erzähl, treibst du es mit einem dieser Engländer, für die du arbeitest? Wie lange denn schon? Wahrscheinlich bedauerst du es, dass ich überhaupt zurückgekommen bin, was?« Er starrte sie voller Wut an, bevor er sie grob zur Seite stieß und auch schon aus dem Zimmer stürzte.

Nur wenig später knallte die Wohnungstür. Melinda zuckte zusammen. Sie schloss die Zimmertür hinter sich und ließ sich aufs Bett sinken. Eine Mischung aus Erschöpfung und Resignation erfasste sie. Zum zweiten Mal an diesem Tag verspürte sie das Bedürfnis, einfach allem zu entfliehen. Wie sie Frank kannte, würde es nicht ihre letzte Auseinandersetzung bleiben. Er liebte sie nicht, da war sie sich sicher, dazu war er ihr gegenüber viel zu unerbittlich, aber er war in seinem männlichen Stolz verletzt. Seufzend zog Melinda ihren Mantel aus und griff nach einer dicken Strickjacke. Sie fröstelte. Es war kalt im Zimmer. Sie fragte sich, wann sie das letzte Mal ein heißes Bad gehabt hatte – es schien ihr eine Ewigkeit her. Kurz bevor ihre Mutter krank geworden war, erinnerte sie sich dann. Sie hatte als Krankenschwester gearbeitet und war im letzten Kriegsjahr an Typhus gestorben – nur wenige Wochen nachdem ihr Mann, Melindas Vater, gefallen war. Ein Gefühl der Einsamkeit erfasste Melinda plötzlich, und sie versuchte, die dunklen Schatten der Vergangenheit zu vertreiben.

Ihr Blick fiel auf das Paket, das auf dem Bett ruhte. In schwungvollen, entschieden wirkenden Schriftzügen stand ihr Name und die Adresse darauf geschrieben, aber kein Absender, wie Frau Herder es gesagt hatte. Melinda hatte keine Ahnung, wer ihr das geschickt haben konnte.

3

Es war ein großer weißer Karton, der unter dem Packpapier zum Vorschein kam. Melinda legte die Schere zur Seite, mit der sie die Schnur gelöst hatte, und nahm neugierig den Deckel ab. Überrascht sah sie, dass sich in dem Paket eine Bilderrolle, zwei altertümlich mit Seidenband verschnürte Päckchen mit vergilbten Briefen und ein kleines Samtsäckchen befanden. Weder ein Brief noch ein Anschreiben befand sich dabei, stellte sie fest. Sie durchsuchte den Karton und nahm verwirrt die Sachen heraus, um zu sehen, ob dazwischen oder darunter noch etwas lag. Nichts. Nicht einmal ein kleiner Zettel.

Stirnrunzelnd musterte sie den seltsamen Inhalt, griff schließlich nach dem Samtbeutel und öffnete ihn. Eine etwa handtellergroße schwarze Schatulle verbarg sich darin. Von außen sah es auf den ersten Blick nach einem Schmuckstück aus, aber als Melinda den Deckel aufklappte, musste sie feststellen, dass sie sich irrte. Es war eine Figur, eine antike Schachfigur genauer gesagt – eine rote Dame aus Marmor! Behutsam nahm Melinda sie aus der Schatulle. Sie war keine große Kunstkennerin, aber auch so erkannte sie, dass die ungewöhnlich filigrane Figur sehr alt und von Wert sein musste. An irgendetwas erinnerte sie die rote Dame. Sie runzelte die Stirn, doch sie kam nicht darauf, woran. Einen Moment lang betrachtete sie die winzigen kunstvoll gearbeiteten Gesichtszüge und vergaß alles um sich herum. Dann legte sie die Figur verwirrt wieder in die Schatulle. Wer hatte ihr dieses Paket nur geschickt? Und warum?

Sie wandte sich den Bildern zu. Es waren überwiegend Aquarelle und Tuschezeichnungen, die sich in der Rolle befanden. Bestimmt fünfzehn, wenn nicht zwanzig Stück. Sie zeigten eine dramatisch wirkende Moorlandschaft mit ungewöhnlichen Stein- und Felsformationen. Manche waren mannshoch. Ihr Blick glitt zu einem Aquarell, auf dem ein von Farnen überwucherter Abhang zu sehen war, in dessen Hintergrund sich ein von Raben und Falken umkreister Felsen zeigte. Etwas Unheimliches und Mystisches lag in der Darstellung, dem man sich nicht entziehen konnte. Melinda merkte, wie die unerfreuliche Begegnung mit Frank verblasste und sie mit zunehmender Faszination die Bilder betrachtete. Auf mehreren Blättern war auch ein Anwesen, ein altes Herrenhaus, zu erkennen, wie sie es schon auf englischen Gemälden gesehen hatte. Es schien seltsam präsent, als würde man durch die Pinselstriche hindurch das Leben erspüren, das die alten Gemäuer des Manors einmal erfüllte. Als sie die Bilder umdrehte, sah sie, dass sie auf der Rückseite datiert waren: 1894 und 1895. Das war fast sechzig Jahre her!

Der Inhalt des Pakets erschien Melinda immer rätselhafter – was sollten diese Bilder und diese Schachfigur nur? Wenn nicht ihr Name und die Adresse auf dem Paket gestanden hätte, sie wäre sich sicher gewesen, dass man sie verwechselt hatte.

Vielleicht würden ihr die Briefe mehr verraten. Melinda löste die Seidenschleife von einem der vergilbten Bündel. Sie öffnete den obersten Umschlag. Die Zeilen waren in einer gestochen geschwungenen Schrift geschrieben, und es überraschte sie nicht einmal, dass sie auf Englisch verfasst waren.

Meine schöne Unbekannte,

wie oft haben wir uns jetzt gesehen? Dreimal? Nein, eigentlich viermal – ich zumindest, denn wir sind uns bei Whistman’s Wood nicht das erste Mal begegnet, es war kein Zufall. Ich will Dir beichten, dass ich Dich Tage zuvor schon einmal gesehen hatte – von Weitem erblickte ich Deine Gestalt in dem flatternden Mantel. Du standest minutenlang auf dem Hügel und hast in die Ferne geschaut – so schön und vollkommen, dass ich glaubte, einem Trugbild erlegen zu sein. Ich musste an all die Geschichten denken, die sich die Leute hier erzählen und die ich immer als dummen Aberglauben abgetan habe – über die Irrlichter, die Menschen immer tiefer in die Dunkelheit des Moores locken. Du wirst lachen, aber als ich Dich dort stehen sah, verließ mich einen Augenblick lang mein gesunder Menschenverstand, und ich fragte mich plötzlich, ob diese Lichter einem auch in der Gestalt einer Frau erscheinen können. Zweifelsohne wäre ich Dir auch dann gefolgt … Ich blieb versteckt hinter meinem Stein stehen und beobachtete Dich. Du wirst Dir mein Glück kaum vorstellen können, als ich am nächsten Tag wiederkam und feststellte, dass Du ein Mensch aus Fleisch und Blut bist.

Während ich dies hier schreibe, frage ich mich, ob ich den Mut haben werde, Dir diesen Brief auch zu schicken …

Melinda starrte auf den Bogen Papier in ihren Händen, der keine Unterschrift trug. Es hörte sich an wie ein Liebesbrief! Ihr Blick glitt zu dem Datum. August 1895! Dasselbe Jahr, in dem auch die meisten der Bilder entstanden waren. Waren die Schreiben alle von demselben Verfasser? Sie öffnete die anderen Umschläge – es war die gleiche Schrift. Doch mysteriöserweise war keiner mit Namen unterzeichnet – unter einigen stand gar nichts, unter anderen Dein Freund und später dann auch Dein Geliebter, wie sie nun sah. Die Briefe schienen alle an dieselbe Frau gerichtet, aber auch sie nannte der Unbekannte nie bei ihrem Namen.

Melindas Augen blieben an einem weiteren Schreiben hängen. Er war im September 1895 verfasst worden.

Meine Schöne,

unsere Treffen erscheinen mir stets zu kurz. Die Welt ist durch Dich weiter und heller geworden … Niemals zuvor habe ich zu einem Menschen solche Nähe empfunden.

Es hat viele Frauen in meinem Leben gegeben, das will ich Dir nicht verschweigen. Du weißt es ohnehin, oder? So wie Du alles auf Deine andere und besondere Art weißt und erspürst, ohne dass man es aussprechen muss. Es waren nicht mehr als kurzweilige Vergnügungen und verzweifelte Versuche, dem zu entfliehen, wozu mich meine Geburt bestimmt, ja, verdammt hat. Doch noch nie spürte ich solche Leidenschaft und unstillbare Sehnsucht wie mit Dir. Während ich diese Zeilen schreibe, umgibt mich der Duft Deiner Haut, und ich wünschte mir so sehr, dass Du mir eine andere Antwort gäbest als die, die ich beständig in Deinen Augen lese – dass wir die Augenblicke unseres gemeinsamen Glücks genießen und dafür dankbar sein sollen. Dass es nie mehr geben kann und wird. Doch mein Inneres verlangt es. Dabei bin gerade ich nicht in der Position, mehr zu fordern …

Melinda ließ das Blatt in ihrer Hand sinken. Selbst nach fast sechzig Jahren hatten die Zeilen nichts von ihrer Dramatik verloren. Nachdenklich las sie den letzten Satz ein zweites Mal. Was hatte der Unbekannte damit wohl gemeint? Durch die Zeit hindurch fühlte sie sich auf eigenartige Weise von den Worten des Briefschreibers angezogen. Dem Unterton haftete etwas Pathetisches an – vermutlich entsprach das dem damaligen Zeitgeist –, aber gleichzeitig spürte man, dass die Gefühle tief und echt waren. Sie musste unwillkürlich an die wenig romantischen Briefe denken, die sie von Frank bekommen hatte.

Die Frau auf dem Hügel war also wirklich die Geliebte dieses Mannes geworden, dachte Melinda. Sie merkte, dass sie gern mehr über das Paar gewusst hätte. Ihr Blick glitt zu einer der Zeichnungen, die nicht von den Briefen bedeckt war. Sie zeigte ein verwunschenes Stück Wald mit knorrigen, verkrüppelten alten Bäumen in einer nebligen, von Felsen durchsetzten Moorlandschaft. Für einen kurzen Augenblick konnte sie sich genau vorstellen, wie der Verfasser hinter einem der Steine stand und die Unbekannte in dem flatternden Mantel auf dem Hügel beobachtete. Wer waren er und sie wohl gewesen? 1895 – es war unwahrscheinlich, dass die beiden überhaupt noch lebten, ging ihr auf. Sie fragte sich plötzlich, ob das Paket irgendetwas mit ihrer Mutter zu tun haben konnte. Doch das schien ihr unwahrscheinlich. Ihre Mutter war zwar Engländerin gewesen, doch sie war bereits kurz nach ihrer Geburt nach Deutschland gekommen und hatte ihr immer erzählt, dass es in England keine Verwandten mehr gäbe. Melinda ging mit einem Mal auf, wie wenig sie eigentlich von dem englischen Familienzweig wusste.

Ein Klopfen an der Tür riss sie aus ihren Gedanken. Eine junge Frau mit geflochtenem blonden Zopf tauchte auf der Schwelle auf. Es war Lisa, die mit ihrem vierjährigen Sohn Karl das Nachbarzimmer bewohnte. Sie trug einen Mantel.

»Ich muss jetzt los. Karl schläft, wenn etwas ist, würdest du nach ihm sehen?«, bat sie.

»Natürlich. Mach dir keine Gedanken«, erwiderte Melinda. Lisa hatte eine Stelle in der Nachtschicht im Krankenhaus angenommen, damit sie sich tagsüber um ihren Sohn kümmern konnte. Wenn Melinda zu Hause war, gab sie in diesen Zeiten auf den Kleinen acht.

»Wenn er aufwacht, hole ich ihn zu mir!«, sagte sie freundlich.

»Danke.« Lisa blickte sie erleichtert an. Sie sah blass und erschreckend dünn aus – selbst in ihrem Mantel. Schuld daran war nicht allein die Nachtarbeit, wie Melinda wusste, sondern dass ihr Sohn krank gewesen war und Lisa sich von ihrer knappen Lebensmittelration die Hälfte abgespart hatte, damit er genug zu essen bekam.

»Es tut mir leid, dich damit zu belästigen.«

Melinda winkte ab. »Ich mache das gern«, versicherte sie.

Als die junge Frau gegangen war, starrte sie einen Augenblick auf die Tür. Lisas Mann war bei dem Russlandfeldzug gefallen, und nun musste sie sich und Karl allein durchbringen. So wie ihr ging es vielen Frauen. Sie waren die eigentlichen Verlierer dieses Krieges. Melinda überlegte, ob das nicht ein interessantes Thema für ihre Reportage sein könnte. Seufzend packte sie die Briefe und Bilder zusammen, denn sie merkte plötzlich, dass ihr Magen knurrte. Sie musste etwas essen und unbedingt noch arbeiten.

Während sie sich in der Küche aus zwei Kartoffeln und einer verschrumpelten Rübe eine karge Mahlzeit kochte, machte sie sich Notizen zu dem Artikel, um den Scholz sie gebeten hatte. Dabei verfestigte sich ihre Idee, etwas über das Schicksal der Frauen nach dem Krieg zu schreiben. Zwischendurch sah sie nach dem kleinen Karl, der glücklicherweise tief schlief.

Es war schon spät, als sie das Paket, dessen Inhalt noch immer durch ihren Kopf geisterte, erneut hervorholte. Sie betrachtete die Bilder, die so lebendig wirkten, dass sie glaubte, den Geruch und die Feuchtigkeit des Moores zu spüren. Schließlich ergriff sie einen weiteren Brief und begann zu lesen.

4

Irene und sie hatten sich in einem der Cafés in der Nähe des Kurfürstendamms verabredet, das trotz der Kälte geöffnet hatte. In den Ruinen der Häuser waren sie nach dem Kriegsende wie Pilze aus dem Boden geschossen, doch in diesen Wintermonaten hatten viele Cafés wegen der Knappheit des Heizmaterials vorübergehend wieder schließen müssen. Wie immer wusste Irene jedoch genau, wo man hingehen musste. Sie war eine Überlebenskünstlerin. Selbst in ihrem abgetragenen Mantel und Schal hatte sie nichts von ihrer Eleganz verloren, dachte Melinda. Die beiden Frauen, die an einem der Tische Platz genommen hatten, kannten sich seit frühester Kindheit. Schon immer waren sie befreundet gewesen, doch die Erlebnisse der Kriegsjahre hatten sie noch enger zusammengeschweißt. Es gab niemanden, dem Melinda so vertraute wie Irene.

Ungläubig blickte die Freundin jetzt von den beiden Briefen auf, die sie ihr gezeigt hatte. »Und du hast keine Ahnung, wer dir das geschickt haben könnte?«

Melinda schüttelte den Kopf. »Nicht die geringste!«

Sie war aufgewühlt – bis tief in die Nacht hatte sie die Briefe gelesen, die ihr mehr und mehr Details dieser ungewöhnlichen Liebesgeschichte enthüllten – einer Liebesgeschichte von zwei Menschen, die sie nicht einmal kannte und die sie dennoch in einer Weise bewegte, die sie sich nicht erklären konnte.

Die Wirtin war an ihren Tisch gekommen, und Melinda beobachtete, wie Irene sie wie eine gute alte Bekannte begrüßte und für sich und Melinda zwei Tassen Muckefuck bestellte – ein Ersatzkaffee aus Malz, denn echten Bohnenkaffee gab es zurzeit fast nirgends.

Immerhin – es war warm hier und voll. Melinda warf einen kurzen Blick auf die angeregt plaudernden Menschen, bevor sie sich wieder Irene zuwandte.

»Es ist wirklich seltsam – nicht nur, dass dieses Paket anonym ist, die Liebesbriefe sind es im Grunde auch. Dieser Mann unterschreibt nie mit seinem Namen und redet auch die Frau nie so an – obwohl sie später seine Geliebte war!«

Irene blickte sie neugierig an. »Wie aufregend! Meinst du, er hat ihren Namen nicht gekannt, oder hatte er Angst, jemand könnte seine Briefe lesen?«

Melinda zuckte die Achseln. »Vermutlich Letzteres. Seine Zeilen wimmeln nur so von nebulösen Andeutungen! Ich denke, es hatte etwas mit seinem sozialen Stand zu tun. Er schreibt an einer Stelle, dass er versucht hätte, ›dem Leben zu entfliehen, zu dem ihn seine Geburt verdammt hätte‹.«

»Wirklich?« Irene wirkte fasziniert. »Das würde heißen, er stammte aus einer bedeutenden Familie, oder?«

Die Bedienung brachte ihnen den Kaffee, und für einen Augenblick widmeten sich die beiden Frauen dem wohltuend warmen Getränk und tranken einige Schlucke.

Melindas Finger umspannten die Tasse. »Was mich am meisten verwirrt – obwohl die Briefe in Englisch verfasst sind und die Landschaft und das Herrenhaus auch so aussehen, ist das Paket nicht aus England gekommen. Es wurde nicht mal mit der Post geschickt, sondern durch einen Boten gebracht.«

Irene zog ihre gezupften Brauen hoch. »Vielleicht meldet sich der anonyme Absender ja doch noch«, sagte sie dann. Sie zog nachdenklich ein Etui aus ihrer Handtasche und klappte es auf. »Bestimmt gibt es einen Grund, dass du dieses Paket bekommen hast … Meinst du, es könnte mit deiner Mutter zusammenhängen? Sie war doch Engländerin!«

Melinda schüttelte den Kopf. »Den Gedanken hatte ich auch zuerst, doch meine Mutter hat in England keine Familie mehr gehabt. Aber vielleicht gibt es ja irgendeinen Zusammenhang, den ich nicht kenne.« Sie zögerte, bevor sie Irene mit einem nachdenklichen Ausdruck in ihren grünen Augen anblickte. »Weißt du, mich hat lange etwas nicht mehr so beschäftigt.« Es war die Wahrheit. Es kam Melinda vor, als hätte ihr jemand ein fremdes Stück Leben zugeschickt – wie ein Nachlass oder ein Vermächtnis, dessen Geheimnis sie unbedingt entschlüsseln wollte.

Irene bot ihr eine Zigarette an. »Willst du?«, fragte sie.

Melinda schüttelte den Kopf. »Wie bist du denn an die gekommen?«

»Ich habe eine von Richards Uhren eingetauscht«, erklärte Irene lapidar und zündete sich selbst eine Zigarette an.

»Hast du etwas von ihm gehört?«, erkundigte sich Melinda. Irenes Mann Richard hatte einen leitenden Posten bei einem deutschen Pharma- und Chemieunternehmen gehabt und befand sich seit etlichen Monaten in einem Internierungslager der Alliierten. Er war Mitglied in der NSDAP gewesen, inwieweit das jedoch wirklich seine eigene Gesinnung gewesen war, hatte Melinda nie einschätzen können. Sie vermutete, dass selbst Irene es nicht wusste.

»Nein, aber ich habe gehört, dass die Amerikaner darauf drängen, die gesamten Verfahren der Häftlinge zu beschleunigen, und ich hoffe, dass Richard dann auch bald wieder freikommt«, sagte Irene. Sie zog an ihrer Zigarette.

Einen Moment lang schwiegen die beiden Frauen, bevor sie sich anderen Gesprächsthemen zuwandten. Melinda erzählte von Franks unerfreulichem Besuch und von der Reportage, die sie für Scholz schreiben sollte.

Schließlich brachen sie auf. Irene bestand darauf zu bezahlen. »Bitte. Ich habe ein gutes Geschäft mit der Uhr gemacht, und Richard hat noch eine ganze Sammlung davon«, sagte sie mit einem ironischen Lächeln.

»Na gut. Aber das nächste Mal bin ich dran!«, wandte Melinda ein und gab ihr ihre Lebensmittelmarke, die man zusätzlich in jedem Restaurant und Café zur Bezahlung abgeben musste.

Als sie wenig später zwischen den Häuserruinen wieder den Kurfürstendamm erreichten, schnitt ihnen der kalte Wind ins Gesicht. Die beiden Freundinnen umarmten sich, und Melinda versprach Irene, sie nächste Woche draußen in Kladow zu besuchen.

5

London, Januar 1948

Er war froh, wieder in England zu sein. Der Flug von Berlin war unruhig gewesen, aber zumindest war es in London nicht so kalt. Nachdenklich saß George Clifford in dem Taxi, das ihn zur Waterloo Station brachte, wo er den Zug Richtung Exeter nehmen wollte, und blickte nach draußen. Auch London war im Krieg schwer beschädigt worden, und die Stadt trug noch immer die Spuren der Bombenangriffe. Zehntausende von Häusern und Gebäuden waren zerstört und Hunderttausende Menschen obdachlos geworden – und dennoch erschien ihm die Atmosphäre hier leichter und weniger düster. Er erinnerte sich an den Widerwillen, mit dem er nach Berlin gereist war. Allein sein Pflichtgefühl hatte ihn dazu gebracht. George Clifford hatte in der Normandie gekämpft und war nach der Kapitulation einige Monate als Besatzungsoffizier in Hamburg gewesen. Er war erleichtert, als er damals wieder nach England zurückkehren konnte, und hatte nie wieder nach Deutschland gewollt. Doch sein Bild hatte sich in der Zeit, die er nun in Berlin verbracht hatte, verändert.

Seine Gedanken wanderten zu der jungen Frau zurück. Er fragte sich, wie sie wohl auf das Paket reagiert hatte. In den Tagen, die er sie beobachtet hatte, war sie ihm so vertraut geworden, als würde er sie kennen. Dabei hatte er keinen einzigen Satz mit ihr gesprochen – sah man einmal von dem kurzen Wortwechsel ab, als sie wie zufällig zusammengestoßen waren. Es war nicht besonders professionell von ihm gewesen, doch seine Neugier war zu groß, und er hatte der Versuchung nicht widerstehen können, einmal ihre Stimme zu hören. Als er ihr die Mappe reichte, hatten sie sich einen kurzen Moment lang angesehen. Ein paar Sekunden nur, in denen sich ihm ihre Gesichtszüge eingeprägt hatten – die ungewöhnlich dunkelgrünen Augen, die hohen Bögen ihrer Brauen und der kleine zarte Leberfleck an der Schläfe. Er hatte den Anflug von Verwirrung in ihrem Blick bemerkt, als hätte sie unbewusst gespürt, dass es einen Grund für ihren Zusammenstoß gab.

Clifford fragte sich, warum man ihn vorzeitig nach England zurückgerufen hatte. Die Anweisung war klar gewesen – er sollte ihr das Paket zukommen lassen, aber nun doch keinen offiziellen Kontakt mit ihr aufnehmen.

Das Taxi verlangsamte seine Fahrt, und Clifford sah, dass sie bereits Waterloo Station erreicht hatten. Er bezahlte den Fahrer und stieg aus. Menschen drängten sich in der Bahnhofshalle. Er warf einen kurzen Blick auf die großen Anzeigetafeln, bevor er sich mit seinem Koffer durch die Kontrolle zu dem Gleis begab, auf dem der Zug Richtung Plymouth abfahren sollte. Nur wenige Reisende trieb es im Februar in den Südwesten Englands, und die Waggons waren halb leer. Ein uniformierter Zugangestellter nahm Clifford den Koffer ab und geleitete ihn zu seinem Abteil erster Klasse, das er ganz für sich allein hatte.

Er machte es sich in seinem Sitz bequem. Gut drei Stunden Fahrt lagen vor ihm. Er hatte seiner Kanzlei telegrafiert, dass man ihm einen Wagen nach Exeter schicken sollte, denn er wollte sich noch heute nach Hampton-Manor begeben. Vorher war sein Auftrag nicht erledigt.

Draußen ertönte das aufheulende Signal der Dampflok, und der Zug setzte sich mit einem Ruck in Bewegung. Schon bald ließen sie die Häuser von London hinter sich, und Clifford spürte, wie er sich unter dem rhythmischen Rattern der Zugräder auf den Gleisen entspannte und einschlief.

Als er erwachte, empfing ihn draußen die typische Landschaft Südenglands – weite Felder, Hügel und Wiesen, über denen ein grauer Schleier lag. Berlin und London und mit ihnen die Schrecken des Krieges schienen mit einem Mal wieder weit fort und längst vergangen zu sein.

Sie erreichten Exeter pünktlich. Die hagere Gestalt von Liam Loyster, dem Chauffeur, der schon seinen Vater gefahren hatte, empfing ihn auf dem Bahnsteig.

Die Fahrt ging aus der Stadt hinaus in Richtung Dartmoor. Sanfte Hügel und Waldgebiete flossen ineinander über. Die Straßen, die schmal waren, wurden bald von hohen Hecken gesäumt, die die Sicht in die Ferne versperrten, und dann wieder nur von niedrigen Mauern aus rohem Stein, die hier schon seit Jahrhunderten standen und den Blick bis zum Horizont freigaben. Gelegentlich durchfuhren sie eines der Dörfer, in denen sich die alten Cottages und zweistöckigen Häuser so eng aneinanderschmiegten, als suchten sie in der Einsamkeit Schutz beieinander.

Kurz vor Moretonhampstead bogen sie schließlich in eine Allee. Zwischen den kahlen Ästen der alten Bäume konnte man das Herrenhaus der Hamptons erkennen. Es lag auf einer Erhebung, sodass dem Besucher bei der Anfahrt genug Zeit blieb, es zu bewundern. Seine Grundmauern waren bereits im sechzehnten Jahrhundert entstanden, doch die Nachfahren hatten Ende des achtzehnten Jahrhunderts etliche Veränderungen und Vergrößerungen vorgenommen, zu denen auch die beiden Ecktürme gehörten, die dem Gebäude heute eher das Aussehen eines Schlosses verliehen. Es hatte dem damaligen Standesbewusstsein der Familie entsprochen, sich so zu präsentieren. Clifford erinnerte sich, dass sein Vater ihm einmal erzählt hatte, die Hamptons hätten im ausgehenden achtzehnten Jahrhundert zu den einflussreichsten Familien Englands gehört.

Die Reifen des Wagens knirschten, als sie über den Sandweg auf den gerundeten Vorplatz einfuhren.

Als er kurz darauf die Stufen zu dem Anwesen hochstieg, öffnete sich ihm die Tür, noch bevor er hatte klingeln können. Die Haushälterin empfing ihn in gestärkter weißer Schürze auf der Schwelle.

Clifford lächelte höflich. »Guten Tag. Ich möchte zu Lady Barrington.«

»Zu Lady Barrington?« Sie schien unentschlossen, wie sie reagieren sollte, als sich hinter ihr aus der Eingangshalle Schritte näherten.

»Mr Clifford!« Die Gestalt eines hochgewachsenen Mannes, auf dessen Gegenwart er nur zu gern verzichtet hätte, tauchte hinter der Haushälterin auf. Henry Tennyson, selbst schon in den Vierzigern, war der Neffe der alten Lady Barrington, die selbst keine eigenen Kinder hatte.

Tennysons dunkelblonde Haare fielen ihm in einem Seitenscheitel ins Gesicht, und er strich sie mit einer lässigen Bewegung aus der Stirn, bevor er Clifford mit einer geringschätzigen Arroganz musterte, die ihm vermutlich mit in die Wiege gelegt worden war.

»Ihr Besuch kommt leider ungünstig. Meiner Tante geht es nicht besonders gut«, erklärte er.

Clifford ließen seine Worte unbeeindruckt. »Tatsächlich? Nun, sie bat mich aber zu kommen«, sagte er – was eine Lüge war, Tennyson jedoch unmöglich wissen konnte, und er sah in den Augen seines Gegenübers tatsächlich ein kurzes Flackern der Verunsicherung.

»Da ich ihr Anwalt bin, werden Sie sicher Verständnis dafür haben, dass ich mich gerne selbst davon überzeugen würde, wie es ihr geht«, setzte Clifford höflich, aber bestimmt hinzu.

Henry Tennyson musterte ihn. Einen Moment lang standen sie sich wie zwei kampfbereite Platzhirsche gegenüber, die ihr Revier verteidigten. Dann lenkte Tennyson überraschend ein.

»Nun, wenn meine Tante Sie zu sehen wünscht, selbstverständlich.« Er trat zur Seite.

Wenig später folgte Clifford der Haushälterin in den Seitenflügel des Hauses, in dem sich die Räume der alten Dame befanden.

Lady Barrington lag tatsächlich im Bett – einem Himmelbett, das ebenso wie die gesamte Einrichtung und die zartgelben Vorhänge am Fenster die Erinnerung an vergangene Zeiten wachrief. Zeiten, in denen sie jung und schön gewesen war. Clifford hatte einmal eine alte Fotografie von ihrer Hochzeit gesehen.

Trotz der Kissen in ihrem Rücken, die sie stützten, atmete Emily Barrington schwer. Es roch nach Medikamenten und einem altmodischen Veilchenparfum, und Clifford sah, dass eine Sauerstoffflasche neben dem Bett stand. Er hatte Mühe, seine Betroffenheit zu verbergen.

Sie schenkte ihm ein schwaches Lächeln. »Es ist nur eine kleine Grippe, die mich etwas geschwächt hat«, erklärte sie auf seinen Blick hin. »Setzen Sie sich zu mir!«

Er nahm sich einen Stuhl und kam ihrer Aufforderung nach.

»Es tut gut, Sie zu sehen«, sagte Lady Barrington. Sie hustete, und er reichte ihr das Glas Wasser, das neben ihr auf dem Nachttisch stand. Sie trank einen Schluck und schien nach den richtigen Worten zu suchen.

Er kam ihr zuvor. »War es Ihre Entscheidung, dass ich zurückkommen sollte, ohne mit ihr zu sprechen?«, fragte er.

Sie starrte auf das Fußende ihres Bettes und wirkte mit einem Mal müde. »Es war ein dummer Gedanke, Sie nach Berlin zu schicken, Mr Clifford.«

Einen Moment lang schwiegen sie beide. Dann wandte sie den Kopf zu ihm. »Es gibt sie also wirklich«, sagte sie, nachdenklich und beinahe so, als würde sie das erstaunen.

»Ja.«

»Und sie hat … das Paket bekommen?« Ihre Stimme war unwillkürlich leiser geworden, als fürchte sie, jemand könne sie hören.

Clifford nickte.

»Es soll niemand wissen.«

Er nickte abermals. Das hatte sie ihm bereits in ihrem Telegramm mitgeteilt. Clifford erzählte ihr, was er über die junge Frau in Erfahrung gebracht hatte.

Schweigend hörte Lady Barrington ihm zu.

»Danke für Ihre Arbeit. Es bedeutet mir viel, zu wissen, dass es sie gibt«, sagte sie schließlich.

Er nahm zur Kenntnis, dass sie es vermied, ihren Namen in den Mund zu nehmen, als würde sie damit unwiderruflich eine Verbindung mit der jungen Frau eingehen.

»Erlauben Sie mir eine Frage?«

Lady Barrington wandte den Kopf zu ihm.

»Wenn Melinda Leewald nun doch nicht die Wahrheit erfahren wird, warum sollte sie dieses Paket dann überhaupt bekommen?«

Ihre knochigen Hände, unter deren Haut deutlich die Adern hervortraten, umklammerten die Bettdecke. »Er hätte es so gewollt. Es war das Einzige, was ihm noch etwas bedeutet hat.« Ein gequälter Ausdruck zeigte sich auf dem Gesicht der alten Frau. Es war offensichtlich, dass sie von Schuldgefühlen gequält wurde. Clifford ahnte, dass man Emily Barrington unter Druck gesetzt hatte. Sie hatte ihm nie erzählt, was damals wirklich geschehen war, doch das wenige, was er wusste, ließ ihn seine eigenen Vermutungen anstellen.

Er war dem Bruder von Lady Barrington, dem alten Mr Hampton, nur einmal selbst begegnet. Als kleiner Junge hatte sein Vater ihn einmal zu ihm mitgenommen. In seinen letzten Lebensjahren hatte sich Mr Hampton mehr in Sherwood als hier auf seinem Landsitz aufgehalten, als hätte er die Nähe der Toten gesucht. Clifford erinnerte sich noch wie heute an sein wächsernes Gesicht. Seine wässrig blauen Augen waren leer und bar jeden Ausdrucks gewesen – als würde man in das Gesicht eines Toten blicken. Der Teufel hätte seine Seele schon zu Lebzeiten geholt. Ein Mörder sei er, behaupteten die Leute im Dorf hinter vorgehaltener Hand, und noch oft hatte der Blick dieser toten Augen ihn später im Schlaf verfolgt.

»Sie haben diese Entscheidung nicht aus freiem Willen getroffen, nicht wahr?«, fragte er die alte Dame schließlich.

Einen Augenblick lang war er unsicher, ob sie seine Frage überhaupt mitbekommen hatte, denn sie reagierte nicht. Doch dann wandte sie ihm mit einem bitteren Lächeln ihr Gesicht zu. »Aus freiem Willen? Wir sind nicht frei, Mr Clifford. Nie, auch wenn wir es uns noch so sehr wünschen. Am Ende habe ich das ebenso erkennen müssen wie er.« Sie atmete schwer und wirkte mit einem Mal nur noch resigniert. Ein feiner Schweißfilm war auf ihrer weißen Stirn zu sehen. »Aber er hätte gewollt, dass sie diese Dinge bekommt«, sagte sie erneut. »Wenigstens das bin ich ihm schuldig.«

Clifford nickte. Es stand ihm nicht zu, ihre Entscheidung infrage zu stellen – er war nur ihr Anwalt. Doch als er sich wenig später von ihr verabschiedet hatte und zurück zu seinem Wagen ging, fragte er sich, ob sich Lady Barrington darüber im Klaren war, dass das Paket unter Umständen mehr in Gang setzte, als ihr vielleicht lieb war.

6

Berlin, Januar 1948

Melinda hatte die ganze Woche an der Reportage gearbeitet. Sie hatte sich drei unterschiedliche Frauen ausgesucht, die sie porträtieren wollte. Die vierzigjährige Dora, deren Mann Invalide geworden war und die seit dem Kriegsende als Trümmerfrau arbeitete, die achtundsiebzigjährige Gertrud, deren zwei Kinder, Schwiegertochter und eigener Mann bei einem Bombenangriff umkamen, während sie mit ihrer neunjährigen Enkeltochter Klara beim Einkaufen war, und die sich nun gezwungen sah, sich beide allein durchzubringen. Und schließlich ihre Mitbewohnerin Lisa, deren Mann in Russland gefallen war. Der Artikel sollte das persönliche Schicksal der Frauen nachzeichnen, die stellvertretend für so viele andere standen. Die Arbeit daran nahm Melinda gefangen. Sie traf sich mehrere Male mit den Frauen für die Interviews und schrieb an der Reportage.

Als sie den Artikel schließlich fertig hatte, brachte sie ihn zum Telegraf. Die Sekretärin empfing sie mit einem freundlichen Lächeln. Im Haus sei gerade Redaktionskonferenz, man werde sich bei ihr melden, sobald Herr Scholz den Artikel gelesen habe, versicherte sie ihr. Melinda nickte und versuchte, sich ihre Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Sie hatte voller Naivität gehofft, dass Scholz den Artikel gleich lesen und ihr seine Meinung mitteilen würde.

Sie beschloss, die Zeit zu nutzen und Alfred, einen alten Schulfreund, aufzusuchen, der als Bibliothekar an der Universität Unter den Linden arbeitete. Vielleicht vermochte er ihr einen Tipp zu geben, wo sie etwas über englische Moore in Erfahrung bringen konnte. Das Paket ging ihr einfach nicht aus dem Kopf. Aus unerfindlichen Gründen war sie überzeugt, dass sie, wenn sie nur wüsste, wo die Bilder gemalt worden waren, dann auch dem Geheimnis ihres Ursprungs ein Stück näher kommen würde.

»Wenn ich dich richtig verstehe, suchst du ein Buch über Großbritannien und seine Landschaften?«, sagte Alfred. Sie hatte ihn in der Halle angetroffen, wo er gerade dabei war, eine eingestaubte Ladung Bücher zu inspizieren, die man unter den Trümmerhaufen eines Hauses gefunden hatte. In kurzen Worten hatte sie ihm von dem mysteriösen Paket erzählt, und er hatte ihr gespannt zugehört.

»Hier in der Bibliothek wird es darüber leider nichts geben«, erklärte er nun jedoch bedauernd. »Die meisten Bücher sind immer noch evakuiert und befinden sich nicht einmal in Berlin. Wir haben zwar englische Literatur hier«, fuhr er fort. »Aber das, was du brauchst, würde eher in den Bereich Landeskunde und Geografie fallen.«

Enttäuschung keimte in Melinda auf. »Hast du vielleicht eine andere Idee?«

Alfred zog die Stirn seines sommersprossigen Gesichts kraus. »Versuch es mal bei Mayer & Mayer in Charlottenburg«, sagte er dann. »Das ist eine Buchhandlung und ein Antiquariat, die haben auch viel Englischsprachiges. Vielleicht findest du dort etwas.«

Sie dankte ihm und machte sich direkt auf den Weg dorthin.

Der schlauchförmige Laden von Mayer & Mayer, der in der Nähe des Savignyplatzes lag, war bis unter die Decke mit Regalen voll Bücher gefüllt. Eine Glocke läutete, als sie über die Schwelle trat.

Ein grauhaariger älterer Herr, der einen altmodischen Zwicker auf der Nase trug, stand auf einer Leiter an einem der Regale und wandte sich zu ihr um.

»Guten Tag, mein Fräulein. Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er, während er mit bedächtigen Bewegungen die Leiter herunterstieg, die gefährlich instabil wirkte.

Melinda erklärte ihm, was sie suchte.

»Moorlandschaften?« Er hatte den Zwicker abgenommen und blickte sie neugierig an. »Hm, soweit ich weiß, könnte das nur in Schottland oder Südengland sein. Aber hier vorn habe ich nur einen Reiseführer von London. Lassen Sie mich überlegen, vielleicht im Antiquariat …«

Sie folgte seiner gebeugten Gestalt nach hinten, wo sein Blick suchend die Regale entlangglitt, die bis auf den letzten Zentimeter mit Büchern vollgestopft waren.

»Ah, über Schottland habe ich etwas, hier … und auch etwas über die englische Fauna und Flora.« Er zog mehrere Bücher heraus, die er auf einen Tisch in der Mitte des Raums legte.

Melinda schlug einen Bildband mit Fotografien von Schottland auf. Doch die Landschaft war wilder und ursprünglicher als auf ihren Bildern. Das sah sie sofort. Plötzlich kam sie sich albern vor, dass sie hier in dieser Buchhandlung stand und herauszubekommen versuchte, wo die Aquarelle und Zeichnungen gemalt worden waren. Warum war ihr die Sache nur so wichtig? Es waren doch im Grunde nur irgendwelche Bilder und Briefe von früher …

»Nein, das Buch über Südengland habe ich vor zwei Wochen verkauft«, sagte der Buchhändler. »Jetzt erinnere ich mich wieder.« Er hob bedauernd die Hand. »Es tut mir leid.«

»Das macht nichts. Trotzdem danke für Ihre Hilfe«, erwiderte Melinda und blätterte mit leiser Enttäuschung weiter durch die Seiten von Zur Fauna und Flora Englands.

Plötzlich hielt sie inne. Sie starrte auf ein kleines Foto, das sich rechts auf der Buchseite befand und das sie fast überblättert hätte. Ein Stück Wald mit großen moosbewachsenen Steinen und verkrüppelten Bäumen war darauf zu sehen. »Whistman’s Wood« stand darunter. Sie schlug die Seite gebannt zurück und las die Kapitelüberschrift. »Bäume und Pflanzen im englischen Moor.« Hastig blätterte Melinda wieder vor und betrachtete erneut das Foto. Ein Kribbeln erfasste sie. Es gab keinen Zweifel – die verkrüppelte Form der Eichen und die großen Steine dazwischen waren einfach zu charakteristisch, und sie entsann sich auf einmal auch an einen der Briefe in dem Paket: »Wir sind uns bei Whistman’s Wood nicht das erste Mal begegnet …«

»Haben Sie doch etwas gefunden?«, fragte der Buchhändler.

Melinda nickte aufgeregt. Sie überflog den kleingedruckten Text daneben und blickte schließlich hoch. »Ja, das ist die Moorlandschaft! Das Dartmoor in Südengland!«

7

Das Dartmoor lag in Devon, einer Grafschaft, die auf der westlichen Seite von Cornwall und auf der östlichen von Dorset und Somerset eingegrenzt wurde. Der Buchhändler zeigte ihr die Gegend auf einer Landkarte, die er hinten aus einem der Regale hervorholte.

Devon? Das Wort auf der Karte sprang Melinda ins Gesicht. Eine längst vergessene Erinnerung drängte sich aus den Tiefen ihres Unterbewusstseins an die Oberfläche.

Sie bedankte sich bei dem Buchhändler für seine Hilfe und kaufte das Buch. Obwohl er es ihr für die Hälfte überließ, kostete es sie ihr letztes Geld, das sie eigentlich für ihre wöchentliche Lebensmittelration hätte ausgeben müssen. Doch es war ihr gleichgültig – sie musste das Buch haben. Aufgewühlt verließ sie den Laden.

Auf dem Weg nach Hause versuchte sie, ihre Gedanken zu ordnen. Es war lange her, doch sie erinnerte sich plötzlich wieder genau. Sie war vielleicht zehn Jahre alt gewesen, und ihre Mutter saß an ihrem Bett und las ihr aus einem dicken englischen Buch eine Geschichte vor. Es war eine der unheimlichen Sagen oder Märchen, die Melinda so sehr liebte. Eng an ihre Mutter geschmiegt, lauschte sie, wie diese ihr von Feen und Kobolden, von Hexen und Geistern erzählte. »Weitab von jeder Stadt und jedem Dorf gab es in der Grafschaft von Devon ein dunkles Moor. Dort hauste eine Hexe …«

Fasziniert hatte Melinda zugehört, wie ihre Mutter die einsame, düstere Landschaft in allen Einzelheiten beschrieb. Ein dunkles Moor in der Grafschaft Devon …

Es konnte kein Zufall sein, dass auf den Aquarellen und Zeichnungen, die man ihr zugeschickt hatte, genau dieses Moor abgebildet war!