11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Polar Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

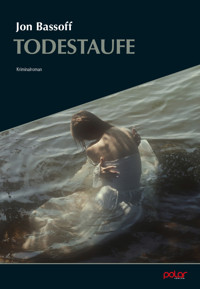

Holt Davidson, ein Feuerwehrmann aus Kansas, war seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr in seiner Heimatstadt Thompsonville, Colorado, aber als er erfährt, dass seine Mutter, zu der er keinen Kontakt mehr hatte, Selbstmord begangen hat, kehrt er zur Beerdigung zurück, in der Hoffnung, mit ihr Frieden zu schließen. Er verbringt die Nacht in seinem Elternhaus, durchsucht jeden Raum nach Erinnerungsstücken aus der Vergangenheit. Doch statt nostalgischer Souvenirs entdeckt er eine Waffe, einen Liebesbrief und ein Polaroidfoto eines Mannes, der in seinem eigenen Blut liegt. Wer ist der Tote? War es seine Mutter, die ihn getötet hat, und wenn ja, warum? Wer hat den Liebesbrief geschrieben? Und welche Rolle spielte seine Schwester, die seit ihrer Jugend in einer Anstalt untergebracht war, bei diesem Gewaltakt? Als seine eigenen traumatischen Erinnerungen wieder auftauchen, beginnt Holt, die Vergangenheit seiner Mutter und seiner Schwester zu untersuchen – und auch seine eigene.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

DARK PLACES

Jon Bassoff

Todestaufe

Aus dem Amerikanischen von Sven KochHerausgegeben von Jürgen Ruckh

Polar Verlag

Originaltitel: Beneath Cruel Waters

Copyright: © 2022 by Jon Bassoff

Published by Arrangement with Jon Bassoff, LONGMONT, CO USA

Alle Rechte vorbehalten

Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2025

Aus dem Amerikanischen von Sven Koch

Mit einem Nachwort von Ulrich Noller © 2025

Unsere Produkte wurden im Rahmen der Verordnung zur allgemeinen Produktsicherheit (General Product Safety Regulation) einer Risikobewertung unterzogen und erfüllen gemäß Artikel 5 der GPSR die Anforderungen an sichere Produkte.

Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an: [email protected]

Hersteller: Polar Verlag e.K, Rippoldsauer Str. 2, DE-70372 Stuttgart, www.polar-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Lektorat: Andrea Stumpf

Korrektorat: Andreas März

Umschlaggestaltung: Britta Kuhlmann

Coverfoto: © gamicj/shutterstock

Autorenfoto: © Jon Bassoff

Satz/Layout: Martina Stolzmann

Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign

Druck und Bindung: Nørhaven, Agerlandsvej 3, DK 8800 Viborg, [email protected]

Printed in Denmark 2025

ISBN: 978-3-910918-28-3

e-ISBN: 978-3-910918-29-0

Für Anna und Noah

Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln.

Römer 6, 4

God gave Noah the rainbow sign

No more water, but fire next time

Pharaoh's army got drowned

Oh Mary don't you weep

Spiritual

Inhalt

PROLOG 1984 – 2018

TEIL I 2018

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Teil II 1984

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

TEIL III 2018

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Teil IV 1984

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Teil V 2018

Kapitel 22

Teil VI 1984 – 1985

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Teil VII 2018

Kapitel 27

Teil VIII 2018

Kapitel 28

Kapitel 29

Teil IX 1985

Kapitel 30

Teil X 2018

Kapitel 31

Danksagung

»Therapie Noir« Jon Bassoffs Roman »Todestaufe «Ein Nachwort von Ulrich Noller

PROLOG1984 – 2018

Abgesehen von den Schwarzpappeln und Weiden, die sich in langen Reihen links und rechts des South Platte River dahinzogen, zeichnete sich die Gegend rund um Thompsonville vor allem durch Ödnis und Verlassenheit aus. Bis auf ein riesiges Getreidefeld war das Land in diesem Teil Colorados, das nach Westen hin sanft abfiel, von goldbraunem Büffelgras bedeckt. Über der Stadt ballte sich der sonst wolkenlose blaue Himmel zu einem grauen Gewitterwirbel zusammen, um dann ebenso unvermittelt zu unheilschwangerer Ruhe zurückzukehren. Das verwitterte, rissige Asphaltband des Highway 53 erstreckte sich im Norden wie im Süden bis zum Horizont, parallel dazu fanden sich vereinzelt Spuren von Leben, soweit es das im östlichen Colorado überhaupt gab: Eisenbahngleise, Telefonmasten, Futtersilos, Reifenfriedhöfe. Hier und da lag, etwas vom Highway zurückversetzt, auch eine Milchfarm oder eine Pferderanch. Das war alles.

Etwa fünf Kilometer östlich von Thompsonville stand ein gemauertes Versammlungshaus für die Landbevölkerung. Obwohl es schon lange nicht mehr genutzt wurde, hing noch ein schmutziges Schild daran: »Liberty Hall: der Gemeinschaft zu Diensten«. So als würde er auf eine Dorffeier warten, die nie stattfände, parkte an diesem Abend ein ramponierter Lincoln Continental mit Sprung in der Windschutzscheibe und platten Reifen vor dem Haus. Gleich dahinter stand eine Gruppe windzerzauster kahler Schwarzpappeln, und hinter diesen ein heruntergekommenes Farmhaus, dessen ursprünglich weißer Anstrich sich dort, wo er nicht abgeblättert war, ins Bräunliche verfärbt hatte. Die Fenster waren vernagelt, die Veranda hing durch, als sinke sie ins Grab, und die struppige Rasenfläche davor war mit Autoteilen und Bierdosen übersät. Die kühle Abendbrise hatte die am Haus hängende Gadsen-Flagge mit der Klapperschlange in Drohhaltung und der Warnung Don't Tread on Me, aufgeschreckt und ließ sie flattern. Das Verandalicht flackerte.

Im Haus sah es nicht viel besser aus. In einer Wohnzimmerecke stand ein kleiner Fernseher, die Antenne locker mit Alufolie umwickelt. Es lief The A-Team, aber niemand war da, um es zu sehen. Die einzigen Möbelstücke waren ein Holzstuhl und eine Whiskeykiste, die als Behelfstisch diente. Auf der Kiste lagen ungeöffnete Briefe, das Foto eines Mädchens mit Zöpfen und ein Taschenmesser. Ein schmaler Gang führte in die Küche, der schmutzige Dielenboden warf sich auf. In der Küchenmitte stand ein runder Metalltisch, darauf ein Päckchen Salem und ein Aschenbecher mit mehreren ausgedrückten Zigaretten sowie eine fast leere Flasche Old Crow und ein Saftglas mit einem kleinen Rest Whiskey.

Um den Tisch standen drei Klappstühle, und auf einem saß ein Mann Anfang dreißig, der Schädel kahlrasiert, der Mund verkniffen. Sein weißes T-Shirt war für den breiten Brustkorb zu klein. Beide Arme waren voller Tätowierungen, die bereits verblassten. Am auffälligsten war die Tätowierung an seinem Hals: eine Rose, von deren Blütenblättern Blut tropfte. Er nahm das Zigarettenpäckchen, zog eine krumme Salem heraus, steckte sie sich in den Mund und zündete sie mit einem Feuerzeug an. Er kniff die Augen zusammen, aus seinen Nasenlöchern troff Rauch. Die nächsten paar Minuten bewegte er sich kaum. Nur ab und zu hob er eine schwielige Hand zum Mund, um an der Zigarette zu ziehen.

Die Zigarette war fast bis zum Filter heruntergebrannt, als der Kopf des Mannes nach rechts herumfuhr und ein Auge zu zucken begann. Aus dem Wohnzimmer drangen Geräusche herüber, erst das Öffnen der Haustür, dann Schritte auf den Holzdielen. Dennoch blieb der Mann unbewegt sitzen.

Im nächsten Moment erschien eine Frau im Türrahmen und blieb stehen. Sie war groß und schlank und hübsch. Ihre schwarzen Haare waren hochgesteckt, ihre Augen leuchteten kornblumenblau. Sie hatte Lippenstift aufgetragen, war sonst aber ungeschminkt. Das weiße Kleid reichte ihr bis zu den Waden. Über die Schulter hatte sie eine rote Tasche geschlungen. Der Mann musterte sie und verzog den Mund zu einem Grinsen.

»Da ist sie ja wieder«, sagte er mit rauer Stimme, so als hätte er seit Monaten nicht mehr gesprochen. »Wusst ich doch, dass du zurückkommst.«

Die Frau blieb schweigend in der Tür stehen. Ihre Schultern hoben und senkten sich, ihre Unterlippe zitterte.

»Na, komm«, sagte er. »Setz dich. Trink was.«

Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe keinen Durst«, sagte sie und machte einen Schritt nach vorne, dann einen zweiten. Ihr Blick huschte unruhig durch die Küche, und mit einer Hand fuhr sie über die Tasche.

Der Mann drückte die Zigarette aus und erhob sich. »Auch gut. Nichts zu trinken. Dann gib mir einen Kuss.«

»Nein«, sagte sie hitzig. »Nein.« Nach kurzem Zögern griff sie in ihre Tasche und zog eine kleine Waffe heraus.

Mit einem Nicken sagte er: »Meint die mich?«

Sie spannte den Hahn und wedelte mit dem Lauf vor ihm hin und her. »Du hättest uns in Ruhe lassen sollen«, sagte sie. »Du hättest das nicht tun sollen.«

»Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Ich hab nichts getan. Aber ich weiß, dass du das Ding da nicht benutzen wirst.«

Die Frau lachte auf, schrill und verzweifelt. Ohne ein weiteres Wort kniff sie ein Auge zu und zielte auf seine Brust. Dann drückte sie den Abzug, einmal, zweimal, dreimal.

Die Schüsse dröhnten in der fast leeren Küche. Eine Kugel traf den Mann in den Bauch, die beiden anderen in die Brust. Stöhnend taumelte er mit dem Rücken gegen die Wand. Für einen Moment blieb er stehen, so als müsste er nachdenken, ob er sich für das Leben oder den Tod entscheiden wollte, doch seine Lebensgeister schwanden schnell, und als er an der Wand zu Boden glitt, hinterließ er eine Blutspur. Eine Weile saß er in einer scharlachroten Pfütze, seine Schultern hoben und senkten sich, sein Atem rasselte. Doch das Rasseln hörte bald auf, sein Blick wurde trübe, und er gab keinen Laut mehr von sich.

Die Frau blieb, wo sie war, hielt die Waffe in der zitternden Hand weiter auf ihn gerichtet. Schließlich senkte sie sie und betrachtete den Mann, den sie getötet hatte, mit einem tiefen Seufzer. Dann sah sie sich in der Küche um, als suchte sie nach Spuren, die sie hinterlassen haben könnte.

Sie steckte die Waffe zurück in ihre Tasche und zog etwas anderes heraus: eine alte Polaroidkamera. Sie ging in die Hocke und richtete die Kamera auf den Toten, drückte den Auslöser. Die Kamera ratterte und klickte. Unten kam ein noch weißes Foto heraus. Die Frau hielt es vor sich und wedelte damit hin und her. Nach wenigen Minuten erschien das Bild, zunächst gespenstisch blass, bald darauf in grotesk lebendigen Farben.

»Tot«, flüsterte sie. Und noch einmal: »Tot.«

Sie steckte Kamera und Foto wieder in die Tasche, drehte sich um und verließ die Küche, in der sich das Blut langsam auf dem Boden ausbreitete. Ihre Schritte wurden leiser, und die Haustür ging auf und wurde zugezogen. Dann war alles wieder still, bis auf die gedämpften Schreie, die aus dem Fernseher kamen. Zeit verstrich, aber der Mann blieb gegen die Wand gelehnt sitzen, das T-Shirt blutgetränkt, der Mund offen, die Augen groß und leer.

An den folgenden beiden Tagen geschah nichts. Das heißt, niemand betrat das alte Farmhaus hinter der Liberty Hall. Die Leiche des Mannes kühlte aus und wurde starr. Auf der Haut erschienen Totenflecke, und sie verfärbte sich ins Grünliche. Die Zunge rutschte aus dem Mund, die Augen traten hervor. Gestank breitete sich im ganzen Haus aus.

Am späten Vormittag des dritten Tags nach dem Mord stieg eine dicke Frau in einem weiten, geblümten Kleid aus ihrem Auto und ging zum Haus. Bei jedem Schritt murmelte sie, dass überall auf dem Rasen Müll herumlag und dass sie das Haus nie an diesen Mistkerl hätte vermieten dürfen. »Nichts als Ärger«, schimpfte sie. »Ärger und Scherereien.« In einer Hand hielt sie ein Blatt Papier, auf das oben das Wort »Zwangsräumung« gestempelt war.

Mehrmals klopfte sie an die Haustür, wobei ihr die Brille auf die Nasenspitze rutschte, doch niemand öffnete. Sie ging an ein Fenster, drückte ihr Gesicht gegen die Scheibe und spähte hinein. Das Licht brannte, der Fernseher lief, aber sonst rührte sich nichts im Haus.

»Ich weiß, dass Sie da sind, Mr. Ray«, sagte sie so laut, dass nur sie es hörte. »Ich gehe erst wieder, wenn ich mein Geld habe.«

Sie ging zur Haustür zurück und klopfte erneut. Wieder keine Reaktion. Sie drehte den Türknauf. Es war nicht abgesperrt. Sie öffnete und ging einen Schritt hinein. Sofort verzog sie das Gesicht und hielt sich die Nase zu. Wagte sich ein paar Schritte weiter und räusperte sich.

»Mr. Ray? Sind Sie da? Hier ist Ihre Vermieterin, Janet Dovoavich. Hallo?«

Der Gestank war unerträglich. Miss Dovoavich hielt sich die Armbeuge vor den Mund. Dennoch ging sie weiter – vielleicht aus Neugier darüber, was so stank. Oder aus Neugier darüber, wer tot war. Als sie in die Küche kam und die blutüberströmte aufgequollene Leiche sah, aus deren Mund und Nase Schaum quoll, schnappte sie weder nach Luft, noch schrie sie auf. Sie gab gar keinen Ton von sich, jedenfalls nicht gleich. Sie ließ den Zwangsräumungsbescheid fallen und lehnte sich Halt suchend an die Wand. Ihre Schultern hoben und senkten sich, während sie die schauderhafte, von Fliegen umschwirrte Leiche anstarrte.

Als sich ihr Mund öffnete, drang endlich ein Laut über ihre Lippen. Es war ein Schrei blanken Entsetzens, der mehrere Sekunden anhielt. Danach blieb sie noch ein wenig stumm in der Küche stehen, ehe sie davonstolperte und zur Haustür hinausrannte.

Keine halbe Stunde später waren in der Ferne Sirenen zu hören, deren Heulen gelegentlich vom Wind fortgetragen wurde. Als sie ankamen, war es eine ganze Fahrzeugflotte. Streifenwagen (zwei), Krankenwagen (zwei) und ein Löschzug. Nacheinander hielten die Fahrzeuge auf der Schotterstraße, Männer stiegen aus und eilten über den Rasen. Die Lichtbalken auf den Fahrzeugdächern blinkten, Funkgeräte rauschten.

Als Erstes betraten zwei Polizisten das Haus. Einer hatte einen schwarzen Schnauzbart und Aknenarben im Gesicht. Der andere war rothaarig und sah für einen Polizisten zu jung aus. Wie die Vermieterin hoben beide beim Eintreten die Armbeuge vor den Mund. Der Schnauzbärtige sah seinen Partner an und schüttelte den Kopf. Langsam gingen sie durch das Haus, und achteten auf jedes Detail, wie sie es in der Polizeiausbildung gelernt hatten. Siehst du die ungeöffnete Post auf der Whiskeykiste? Was hat es mit dem Foto des Mädchens auf sich? Was mit dem nicht eingelösten Scheck von der Fleischfabrik?

Als sie die Küche erreichten und hineinsahen, wurde der Rothaarige blass. Er beugte sich vor und stützte die Hände auf die Knie, als müsste er sich übergeben. Aber er tat es nicht. Sein Partner achtete nicht auf ihn, sondern sah sich in der Küche um, blickte auf den Boden, an die Wände, zur Decke.

Ein paar Minuten später betraten zwei weitere Männer das Haus, einer groß, einer klein, beide mit Hemd und Krawatte, die Ärmel bis zu den Ellenbogen hochgekrempelt. Sie trugen Gummihandschuhe und Überziehschuhe. Als der Große die Leiche sah, murmelte er »Fuck«, trat vor sie und ging in die Hocke. Noch einmal sagte er »Fuck«.

Der Kurze fragte: »Kennen Sie ihn, Lieutenant?«

Der Lieutenant nickte. »Ja. Ich war erst neulich bei ihm. Um ein ernstes Wort mit ihm zu reden. Aber ich schätze, das hat nichts genützt.«

»Und jetzt hats jemand nicht bei einem ernsten Wort belassen. Er hatte also Feinde, wie?«

»Sieht so aus. Oder ziemlich schlechte Freunde.«

Der Kurze grunzte.

Danach wechselten der Lieutenant und der kleine Mann kaum mehr ein Wort. In der folgenden halben Stunde sprachen sie nur in ihre Aufnahmegeräte, machten Notizen und steckten Beweisstücke in Plastiktüten. Mehr Leute – allesamt Männer – kamen ins Haus. Einer von ihnen puderte auf der Suche nach Fingerabdrücken die Wände und Möbelflächen ab. Ein anderer fotografierte. Aber die meisten blieben nur kurze Zeit da, steckten den Kopf in die Küche und verschwanden wieder.

Schließlich kam der Leichenbeschauer. Er war ein Bulle von Mann mit buschigen grauen Koteletten. Zwei seiner Assistenten, vielleicht auch seine Söhne, schlugen die Leiche in eine Plastikplane und legten sie auf eine Bahre. Auf drei hoben sie sie hoch. Im nächsten Moment war die Leiche verschwunden.

Der Lieutenant und sein Partner blieben noch gut zwei Stunden, dann gingen auch sie und kehrten nicht zurück. Das Haus war wieder leer.

Im Laufe der nächsten Wochen kam eine Handvoll Menschen in das Haus. Ein Mann, ein Schlosser, tauschte die Türschlösser aus. Eine Gruppe von Arbeitern in Schutzanzügen reinigte die Wände und den Boden von Blut, Haut und anderem Gewebe. Eine Frau und ein Mann, die ein Radio dabeihatten und die Top 40 hörten – »When Doves Cry«, »Dancing in the Dark«, »What's Love Got to Do with It«, »Jump« – packten die verbliebenen Gegenstände im Haus zusammen. Es war nicht viel. Etwas Geschirr. Ein paar Kleidungsstücke. Handtücher. Toilettenartikel. Ein Werkzeugkasten. Sie brauchten nicht lange, nach knapp einer Stunde waren sie fertig. Und gingen.

Das Haus war wieder still. Niemand kam zurück, für eine lange Zeit nicht mehr.

Monate vergingen, Jahre. Ein neuer Präsident wurde gewählt, dann ein nächster. Die Mode änderte sich. Stulpen und Neonfarben wichen Flanellhemden und zerrissenen Jeans. Irgendwann wurde auf dem Grundstück ein Zu-Verkaufen-Schild aufgestellt. Es blieb drei Monate stehen, dann fiel es um. Niemand kaufte das Haus.

Die schneereichen Winter und trockenen Sommer forderten ihren Tribut. Das Holz begann zu verrotten, das Haus fing an, im Wind zu schwanken. Tiere – Kaninchen, Kojoten, Eulen, Fledermäuse – zogen ein. Die Menschen hielten sich fern, nur gelegentlich schlichen Teenager hinein, um zu trinken oder Sex zu haben.

Schließlich, am Vorabend des neuen Jahrtausends, als der Schnee aus allen Himmelsrichtungen fiel und die Temperatur weit unter null sank, drückte ein alter Mann mit Gelb werdendem Bart die Haustür auf und schlug dort, wo früher das Wohnzimmer gewesen war, sein Lager auf. Er mummelte sich in seinen Schlafsack, zog seine rosa-gelbe Bommelmütze über die Ohren und aß eine Dose Sardinen. Als er sie aufgegessen hatte, nahm er einen großen Schluck aus einer Flasche Four Roses und wischte sich mit einer behandschuhten Hand über Lippen und Bart. Danach rollte er sich ein, schlief zwanzig Stunden am Stück heftig schnarchend, aber fast bewegungslos. Nach dem Aufwachen setzte er sich auf, ohne sich zu strecken, und griff sofort nach der Whiskeyflasche. Diesmal trank er vier, fünf, sechs, sieben Schlucke, ehe er die Flasche aus der Hand gleiten ließ und Whiskey auf den Boden rann. Er zündete sich eine billige Zigarre an und sang beim Rauchen einen Nonsensesong. Nach zehn Minuten ließ er den glimmenden Zigarrenstumpen auf den Boden fallen und sang mit wirrem Blick aus blutunterlaufenen Augen weiter.

Nach dem Song begann er zu reden, begann das Gespräch mit einer Abwesenden, einer Margaret. Er war wütend, weil sie ihn betrogen hatte, betrogen und verlassen. Das Gespräch dauerte mehrere Minuten und hörte erst auf, als er merkte, dass der Boden brannte. Selbst dann bewegte sich der Alte nicht von der Stelle, obwohl er das Feuer so anstarrte, dass ihm die Augen aus den Höhlen zu treten schienen. Die Regalbretter und Wände fingen Feuer. Schließlich riss er sich aus seiner Trance und rappelte sich auf. In dem in Flammen stehenden Raum glomm sein schmutzstarrendes Gesicht wie das eines Dämons.

»Margaret«, brüllte er zwischen vom Rauch ausgelösten Hustenanfällen. Er schaffte es durch den brennenden Türrahmen ins Freie und stürzte sich in eine Schneewehe, in der er sich ein paar Sekunden wälzte und mit den Händen Schnee in Gesicht und Nacken rieb. Als er sich umdrehte, sah er, wie das Haus sich in ein Höllenfeuer verwandelte und schwarzer Rauch in den Himmel gesaugt wurde.

Die Fenster wurden rot. Die Tür klappte auf und polterte zu Boden. Das Dach fing Feuer. Der alte Mann stemmte sich auf die Beine und taumelte, vorbei an der mächtigen Schwarzpappel, auf der Schotterstraße davon und war verschwunden.

Als die Feuerwehr kam, war nicht mehr viel zu retten. Sie vermochte das Feuer zu löschen, aber übrig blieb nur das verkohlte Skelett eines Gebäudes auf versengter Erde.

Was soll man mit einem niedergebrannten Haus, das keinem gehört, anfangen? Man lässt es, wo es ist, ein Schandfleck in den Augen aller, die vom Highway abfahren und an dem alten Versammlungshaus vorbeikommen.

Ein weiteres Jahrzehnt verging, gefolgt vom größten Teil des nächsten. Die Erde heilte und erholte sich, anders als das Haus. Irgendwann ging eine Gruppe Männer mit Bauhelmen um das Gebäudegerippe herum, fotografierte und machte Notizen. Sie überlegten, die Überreste abzutragen, diskutierten über die Kosten.

Zweimal kamen sie zurück.

Das Haus blieb stehen.

Es wurde Spätherbst 2018, die Schwarzpappeln hatten fast alle Blätter abgeworfen, und ein trauriges Lüftchen trieb sie über den Boden. Ein alter Ford fuhr zielstrebig über die Schotterstraße, die unter dem vielen toten Laub und den abgebrochenen Ästen kaum zu erkennen war. Das Auto wurde langsamer, dann hielt es, gut zehn Meter vor dem abgebrannten Haus. Einige Minuten stand es mit laufendem Motor da. Dann wurde der Motor abgestellt, aber niemand stieg aus.

Zehn Minuten lang. Länger. Doch zuletzt ging die Tür auf, und ein Bein erschien, bedeckt von einem beinahe knöchellangen schwarzen Rock. Wenige Sekunden später folgte ein zweites Bein, dann eine Frau. Ihr Rücken war gebeugt, vielleicht wegen des Alters, vielleicht aus Trauer. Aber hinter den faltigen Lidern blitzten schöne und wachsame kornblumenblaue Augen. Es war dieselbe Frau, die vor Jahren in das Haus gekommen war, dieselbe Frau, die eine Waffe aus der Tasche gezogen und einen rauchenden Mann in seiner Küche erschossen hatte.

Langsam ging die Frau auf die Brandruine zu. Ihre Unterlippe zitterte, ihr Rock schwang im leichten Wind. In der rechten Hand hielt sie eine abgegriffene Bibel. Während sie durch die Ruine tappte, betrachtete sie die geschwärzten Dielenbretter, die Überreste des Bodens. Wo die Küche gewesen war, blieb sie stehen. Ascheflocken, Glasscherben und verzogene Metallteile, vielleicht die Reste eines Herds oder Kühlschranks, lagen herum.

Als die Frau niederkniete, breitete sich ihr Rock rings um sie aus. Sie legte die Bibel auf den Boden, schlug sie auf, und eine Böe, die durch die Fensterhöhlen wehte, ließ die Seiten flattern. Sie leckte an einem Finger und blätterte durch das Buch, bis sie die gesuchte Seite fand. Mit einer kaum merklichen Lippenbewegung begann sie, still zu lesen. Als sie fertig war, schloss sie die Augen und schaukelte mit dem Oberkörper. Schließlich klappte sie die Bibel zu, erhob sich und trottete zurück zum Eingang.

Die Bibel ließ sie liegen.

Draußen hatte sich der Himmel verdüstert, die Luft wurde kühler. Das gespenstische Pfeifen eines Zugs durchschnitt die Herbstluft. Blätter wirbelten an der Frau vorbei, als sie am Grundstücksrand zu einem vor langer Zeit aufgegebenen Brunnen ging. Die Ziegeleinfassung bröckelte, und das Brunnenloch war mit ein paar Planken abgedeckt, die lose am Mauerwerk befestigt worden waren. Die Frau bekreuzigte sich, bückte sich, packte eine Planke und zerrte daran. Das verrottete Holz leistete keinen Widerstand. Sie kniete nieder, legte die Hände auf die gemauerte Einfassung und blickte in den Schacht.

Es gab keinen Eimer, kein Wasser, nur Dunkelheit. Dennoch starrte sie minutenlang in das schwarze Loch, bis sie zu schluchzen begann. Die Schachtwände warfen ihr Schluchzen als Echo zurück. Als sie sich erhob, waren ihre faltigen Wangen tränennass. Mit dem Handrücken wischte sie sie trocken.

Schließlich ging sie von dem aufgegebenen Brunnen weg und kehrte zu ihrem Auto zurück, auf dessen Windschutzscheibe sich totes Laub gesammelt hatte. Aus dem Kofferraum holte sie ein Seil und eine Stufenleiter. Damit ging sie zu einer kahlen Schwarzpappel, die ihre knorrigen Äste spreizte.

Sie stellte die Leiter einen halben Meter vom Baumstamm entfernt auf den Boden und stieg langsam hinauf. Als sie einen dicken Ast erreichte, zerrte sie daran mit der freien Hand. Trotz ihrer Gebrechlichkeit gelang es ihr, ein Seilende um den Ast zu schlingen und fest zu verknoten. Die Schlinge am anderen Ende legte sie um ihren Hals und zog sie zu. Leichter Wind umspielte sie. Sie holte tief Atem und schloss die Augen. Fünf Sekunden lang, zehn Sekunden lang. Dann trat sie die Leiter unter sich weg. Erst schwankte die Leiter hin und her, dann fiel sie um.

Für einige Augenblicke, in denen der Körper zuckte und die Augen aus dem verzerrten Gesicht hervorquollen, hob die Frau ihre Arme und streckte sie seitlich aus, als wäre sie ein Spottbild des gekreuzigten Christus am Kreuz. Doch dann sanken die Arme herab, und sie zappelte und strampelte ohne einen Laut.

Schließlich starb sie, und ihre Leiche an dem knorrigen Baum schaukelte im Wind. Der Himmel verdüsterte sich, er hellte auf, verdüsterte sich wieder.

TEIL I 2018

Kapitel 1

Das Motel war nichts Besonderes. Bett, Nachttisch, Kommode. Ein Foto von einem Pferd auf einer Koppel. Ein anderes Foto von einer roten Scheune. Auch die Frau war nichts Besonderes. Sie hatte wasserstoffblonde Haare, blassblaue Augen und ein nichtssagendes bleiches Gesicht. Holt hatte sie am Vorabend kennengelernt, und ihm hatte gefallen, wie sie ihm den Kaffee eingegossen hatte, wie sie vor sich hin gesummt und gelacht hatte. Sie hatte ihm ihren Namen genannt, aber er hatte nicht richtig hingehört. Sie hatten zusammen getrunken und geflirtet. Später war er ein wenig grob geworden, aber das schien ihr nichts ausgemacht zu haben. Manche Frauen sind so. Jetzt lagen sie zusammen in dem billigen Motel, und er fühlte sich wie tot.

»Eigentlich mache ich so was ja nicht«, sagte sie und streichelte über seine Brust, aber er vermutete, dass sie log. Er vermutete, dass sie so was dauernd tat.

Im Nachbarzimmer begann ein Baby zu weinen, eigentlich zu kreischen, und Holt befürchtete, dass es nicht mehr aufhören würde. In einem Anfall von Panik wäre er am liebsten gegangen, aber er war wie gelähmt. Das passierte ihm von Zeit zu Zeit. Eine Lähmung des Willens.

Die Frau wollte plaudern. »Wohnst du hier in Deerfield?«

Holt schüttelte den Kopf. Er hatte keine Lust, ihr seine Lebensgeschichte zu erzählen. Er hatte keine Lust, ihr überhaupt etwas zu erzählen.

»Wo dann?«

»Bei Topeka.«

Die Frau lächelte. Zwischen den Schneidezähnen hatte sie eine Lücke, und Holt dachte, dass sonst kaum etwas an ihr bemerkenswert war. Weder sah sie gut aus, noch war sie klug, sie besaß nicht mal ein vernünftiges Auto. Eine Frau wie sie musste mit dem vorliebnehmen, was das Leben ihr bot. Jetzt, schätzte er, war es eben er.

Sie sagte: »Warum warst du gestern denn im Café?«

Er verschränkte die Hände im Nacken und zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung. Ich fahr manchmal rum, um den Kopf freizukriegen. Das hab ich gestern Abend auch gemacht. Dann bekam ich Hunger. Hab das Café gesehen. Die Pastete war gut.«

»Na ja. Die beste in Deerfield jedenfalls. Ich bin froh, dass wir uns getroffen haben. Aber warum musst du den Kopf freikriegen? Hast du Sorgen?«

Er sah sie kurz an, dann wieder weg. »Haben wir das nicht alle?«

Sie lachte. »Ja, stimmt. Ich zum Beispiel hab meinen Mann. Dieser Fettsack.« Jetzt zwinkerte sie ihm zu. »Außerdem ist er eifersüchtig.«

Holt war es egal, dass sie verheiratet war. Ehebruch war kein Verbrechen mehr. Er starrte zur Decke. Sie hatte Risse an mehreren Stellen, und die weiße Farbe löste sich hier und da. Das Motel ging vor die Hunde. Wie alles andere auch.

»Hast du einen Job?«

»Ja.«

»Und, was machst du?«

»Feuer löschen. Katzen von Bäumen holen. So was.«

»Im Ernst? Du bist bei der Feuerwehr? Das ist ja toll. Schon als ich dich gesehen hab, hatte ich mir so was gedacht. Ehrlich.« Sie deutete auf sein vernarbtes Handgelenk mit der rötlichen, wulstigen Haut. »Hast du dich da verbrannt?«

Statt zu antworten berührte er die Narbe und schloss die Augen. Ihm fielen die Flammen und der Rauch, die Sirenen und die Schreie wieder ein. Die Mutter und das Kind, zusammengekauert im Schrank. Sie tot, ihr im Todeskampf erstarrtes Gesicht verzerrt, doch das Baby war auf wundersame Weise am Leben …

Ein paar Wochen lang war Holt ein Held gewesen. Die Lokalzeitung hatte einen Artikel gebracht, illustriert mit einem Foto von ihm, wie er auf der Leiter das Baby nach unten brachte: FEUERWEHRMANN RETTET BABY. Er hatte die Zeitung weggeworfen.

Sie stellte viele weitere Fragen, die am Rand seines Bewusstseins dahinplätscherten. Warst du mal verheiratet? Findest du mich hübsch? Hast du eine Freundin? Holt antwortete nur mit Nicken und Grunzen, während er überlegte, wie lange er noch bleiben musste.

Auf dem Nachttisch vibrierte sein Telefon, und er griff über ihre flache Brust danach. Die Nummer auf dem Display war ihm unbekannt, nur die Vorwahl kannte er: seine Heimatstadt Thompsonville. Ihm wurde flau im Magen.

Er hielt sich das Telefon ans Ohr. »Ja?«

Es war Joyce Brandt, die beste Freundin seiner Mutter und Witwe eines Lieutenants von der Polizei dort. Holt hatte ihre Stimme bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Auf die Frage, wie es ihm ginge, antwortete er ausweichend. Dann begann sie schnell zu sprechen, so als wollte jemand anderes das Telefon. Wurde bei der Liberty Hall gefunden … zwei Kinder haben sie entdeckt … muss schon eine Woche oder länger … ist mir völlig unbegreiflich … keiner weiß, was zu tun ist … fürchterliche Sache … Holt verstand nur Fetzen ihres rasenden Monologs – sein Gehirn war nicht in der Lage, dem Wortschwall zu folgen, aber er begriff, worum es ging.

»Danke fürs Bescheid geben«, sagte er und legte auf.

Danach lag er bloß da, das Telefon auf der nackten Brust, und starrte zur Decke. Aber die Frau ließ ihn nicht in Ruhe.

»Wer war das?« Sie stupste gegen seinen Bauch.

»Nur eine Bekannte«, sagte er. »Eine Freundin meiner Mutter.«

»Und warum wollte sie mit dir sprechen?«

Holt rollte sich auf die Seite und drehte der Frau den Rücken zu.

»Sie musste mir was von meiner Mutter erzählen. Sie musste mir erzählen, wie sie sich umgebracht hat.«

Die Frau versuchte, ihn zu trösten, und er wusste ihre Bemühungen zu schätzen, aber es war zwecklos. Schließlich stand er auf und zog sich an. Sie fragte, ob er sie bald mal anrufen würde. Als er mit »vielleicht« antwortete, vermutete er, dass sie wusste, was das hieß.

Zehn Minuten später stand er, die Hände in den Taschen vergraben, auf dem Motelparkplatz. Die Sonne kletterte gerade über die nahe Ölraffinerie. Auf der anderen Seite des Parkplatzes lehnte ein abgerissener Mann an seinem Truck und trat mit dem Absatz eine Zigarette aus. Die Luft stank nach Gülle.

Als Holt in sein Auto stieg und losfuhr, fühlte er sich noch einsamer als sonst. Er hatte schon lange wenig Kontakt zu seiner Mutter gehabt, aber dennoch schmerzte ihn das Wissen, dass sie gestorben war. Er dachte an die Worte, die er nie gesagt hatte, und an die, die er besser nicht gesagt hätte. Auf dem Highway 42 stieg er aufs Gas und jagte den alten Ford auf über einhundertdreißig, bis er wieder langsamer fuhr, weil ihm klar wurde, dass er damit nichts gewann. Man konnte ja nicht vor sich selbst weglaufen, egal wie schnell man fuhr. Egal wie weit man fuhr.

Das Radiorauschen löste in ihm den Wunsch aus, der ihn seit der Rettung des Babys aus den Flammen immer wieder heimsuchte. Fünfzehn oder zwanzig Kilometer von Deerfield entfernt, ein Stück südlich von Topeka, lag ein namenloser See mit schlammigbraunem Wasser. Er war mehrmals dort gewesen, zum letzten Mal vor etwa einem Monat, als er sich durch eine weitere schlaflose Nacht gequält hatte. Niemand war je dort, niemand außer ihm.

Er fuhr vom Highway ab und nahm eine Schotterstraße zum Ufer, auf der sein Auto über übersehene Schlaglöcher und Hubbel rumpelte, und parkte bei einer seichten Bucht. Er stellte den Motor ab und stieg aus.

Dieser Wunsch, dieser Drang.

Bald stand er am Ufer und starrte auf das trübe Wasser, inmitten von Schwarzpappeln und alten Sünden. Weil er allein war, zog er sich einfach aus und ging ein paar Schritte ins Wasser. Er schloss die Augen. »Damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln«, flüsterte er. Das Wasser war eiskalt, und obwohl der Tag mild war, begann er heftig zu zittern.

Er ging weiter, bis das Wasser zu seinen Knien reichte, dann zu den Hüften, zur Brust. Irgendwo kreischte ein Tier. Er holte tief Luft und ließ sich unter Wasser sinken. Mit offenen Augen schwamm er ins Tiefe und fragte sich, ob man durch reine Willenskraft ertrinken konnte oder ob der Überlebenstrieb zu stark dafür war.

Nach kurzer Zeit brannte seine Lunge, und seinem Mund entwichen Luftblasen. Er dachte an seine Mutter, dachte an das Baby, und im nächsten Moment ließ er sich an die Oberfläche steigen. Sobald sein Mund draußen war, schnappte er gierig nach Luft.

Kapitel 2

Es war mehr als zwanzig Jahre her, seit Holt seine Kleidung, Toilettenartikel und ein paar wertlose Andenken in zwei Taschen gepackt und den Daumen rausgestreckt hatte, um möglichst weit von Thompsonville – und seiner Mutter – wegzukommen. Danach war er nie wieder in seiner Heimatstadt gewesen, seine Mutter allerdings hatte ihn fünf- oder sechsmal in Topeka besucht – und jedes Mal hatte er sich nichts anderes gewünscht, als dass sie wieder verschwände.

In seiner Kindheit war das völlig anders gewesen. Als kleiner Junge hatte er ihre Anwesenheit gebraucht und war panisch geworden, sobald sie außer Hörweite war, oder war in Tränen ausgebrochen, wenn sie bei Anbruch der Dunkelheit nicht zu Hause war. Weil sein Vater Monate vor seiner Geburt in eine andere Stadt gezogen war, war sie Holts einzige Beschützerin. Nachts konnte er nur schlafen, wenn die Tür einen Spaltbreit offen war und er immer ein Eckchen ihres Schlafzimmers sehen konnte und wusste, dass sie in der Nähe war. Sobald er morgens von der Sonne geweckt wurde, ging er auf Zehenspitzen durch den Gang und stieg zu ihr ins Bett, wo sie ihn eng an sich zog und ihm beim Atmen zuhörte. Abends aßen sie zusammen am Küchentisch, lachten und erzählten sich Geschichten. Wenn sie das Geschirr gespült hatten, tanzten sie zu Elvis und den Beatles, während seine ältere Schwester Ophelia klatschte und mit den Füßen stampfte.

Wenn er sich nur irgendwann wieder so geborgen fühlen würde.

Nachdem die Männer in Weiß Ophelia mitgenommen hatten, veränderte sich seine Mutter. Vielleicht hatte es auch vorher begonnen, Holts Erinnerung an diese Zeit war verschwommen, trübe. Wenn er jetzt frühmorgens zu ihr ins Bett gekrochen kam, zog sie ihn nicht mehr an sich und hörte ihm nicht mehr beim Atmen zu. Stattdessen rollte sie sich auf die andere Seite, drehte ihm den Rücken zu, zog die Knie an die Brust und schluchzte leise. Beim Abendessen wurde nicht mehr gelacht und keine Geschichten erzählt. Sie saß nur aufrecht und still da, starrte langsam und methodisch kauend vor sich hin und brachte kaum ein Wort heraus.

Kurz darauf kamen die Wutanfälle, bei denen sie Holt ohne Anlass anfuhr, anschrie und beschimpfte und ihn manchmal am Handgelenk packte und gegen die Wand stieß. Und es gab Nächte, lange einsame Nächte, in denen sie stundenlang das schwarze Fenster anstarrte und wartete. Auf was? Es war, als würde sie Holt die Schuld an Ophelias Wahnsinn geben, die Schuld für die Dunkelheit, die in ihr Leben gekommen war, seit seine Schwester nicht mehr da war.

Je älter Holt wurde, sieben, acht, neun, desto mehr Zeit verbrachte seine Mutter in der Kirche, desto mehr las sie in der Bibel, desto häufiger kniete sie sich zum Beten nieder. Sie wollte ihren Glauben auf ihn übertragen, und jeden Abend beim Zu-Bett-Gehen stand sie daneben und passte auf, dass er betete und die Worte, die er vor sich hin murmelte, fromm und gottgefällig waren.

Und sonntags fuhr sie mit ihm zum nahen Mineral Lake und taufte ihn wieder und wieder. »Keine Sünden mehr«, flüsterte sie dabei. »Keine einzige.«

Trotz ihres frömmlerischen Eifers, ihrer depressiven Schübe und ihrer gelegentlichen Grausamkeit wollte Holt während fast seiner gesamten Kindheit nichts mehr, als seiner Mutter gefallen. Er lernte stundenlang, um gute Noten zu schreiben. Er wurde Boy Scout und später Eagle Scout. Er engagierte sich ehrenamtlich in einer Obdachlosenunterkunft. Und er schrieb ihr Karten, viele, viele Karten voller Herzchen und Liebesbekundungen.

Aber nichts half. Nachdem Ophelia weggebracht worden war, konnte er seiner Mutter nichts mehr recht machen, nie ihre Zuneigung gewinnen, jedenfalls nicht uneingeschränkt. Daher entfernte sich Holt, je älter er wurde, immer weiter von ihr. In der Highschool geriet er in ungute Gesellschaft und blieb oft die Nacht über weg. Er trank und schlug sich und hatte Sex. Seine Noten wurden schlechter, aber das war ihm egal. Was sollte er denn mit dem Schulwissen anfangen? Er wurde zweimal von der Schule verwiesen und geriet noch viel öfter in Schwierigkeiten.

Doch seiner Mutter schien das egal zu sein, genau wie alles andere war er ihr egal. Sie war zu sehr in ihrer kleinen Welt aus Trauer und eingebildeten Geistern gefangen. Sobald er mit siebzehn alt genug war, um von der Schule abzugehen, verließ er das Haus und Thompsonville. Seine Mutter wollte, dass er blieb, und brüllte, diese schreckliche Welt sei nur von schlimmsten Teufeln bevölkert, aber Holt achtete nicht auf sie. Er wollte ihr wehtun, also sagte er ihr, er glaube nicht an Gott, habe es noch nie getan, und könne ihre Stimme, ihren Geruch, ihre Berührung nicht mehr ertragen. Als sie in Tränen ausbrach, fühlte er sich gut. Er wusste, dass er seinen eigenen Weg finden musste, auch wenn ihn Dämonen und Teufel begleiteten.

Während der nächsten paar Jahre zog er von Stadt zu Stadt (Fort Worth, Salida, Tulsa, Fayetteville) und von Job zu Job (Schweißer, Ölarbeiter, Koch in einem Fastfood-Restaurant, Automechaniker, Hausmeister). Hier und da schloss er sogar Freundschaften, aber keine hielt. Mit dreiundzwanzig lernte er ein Mädchen mit wunderschönen dunkelbraunen Augen und einem hinreißenden perlenden Lachen kennen. Er und Michelle begannen, miteinander zu gehen. Aus irgendeinem Grund liebte sie ihn, und er bemühte sich, diese Liebe zu erwidern. Ihre Familie lebte in Topeka, und sie überredete ihn, dorthin zu ziehen. Ihr Bruder Hal arbeitete als Sanitäter bei der Feuerwehr, und Holt fand Gefallen an dem Gedanken, Brände zu bekämpfen. Er absolvierte einige Kurse und wurde zum Rettungssanitäter ausgebildet, und Hal zog ein paar Strippen, damit er eine Anstellung erhielt. Der Job gefiel Holt. Eine sichere Arbeit, gute Kollegen, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Eine Möglichkeit, zu helfen und zu retten, wenn nicht sich selbst, so doch andere in einer Notlage.

Aber das mit Michelle hielt nicht. Sie wollte heiraten und Kinder haben. Holt dachte, dass er als Ehemann vielleicht in Ordnung wäre, aber sicher nicht als Vater. Als Vater auf keinen Fall. Also sagte er nein. »Liegt es daran, dass dich dein Daddy verlassen hat?«, fragte Michelle. »Ist das der Grund?«

»Das ist es nicht«, sagte er. »Der Grund ist, dass ich ein Kind nicht beschützen kann. Ich kann das nicht. Andere können es vielleicht, aber ich nicht.«

Michelle gab sich alle Mühe, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Sie sagte zu ihm, er sei ein guter Mann. Ein starker Mann. Aber er glaubte ihr nicht. In Wahrheit hatte er Angst. Er hatte kein Vertrauen in sich. Er konnte kein Kind in diese Welt setzen. Und nichts, womit sie ihn zu überzeugen versuchte, änderte etwas an seiner Meinung.

Er machte ihr keinen Vorwurf, als sie ihn verließ, und er versuchte auch nicht, sie zurückzugewinnen.

Holt hatte nicht vorgehabt, zur Beerdigung seiner Mutter nach Thompsonville zu kommen. Er wollte niemanden dort treffen, niemand dort benötigte seinen Trost. Doch dann stellte er sich den erbärmlichen Anblick vor, wie seine Mutter nur vor ein paar bezahlten Trauergästen und einer versprengten Schar Bekannter bestattet wurde, und entschied sich für die Teilnahme. Vielleicht ein Rückfall. Ein letzter Versuch, ihre Zuneigung zu erhalten. Er rief den Schichtleiter an, erklärte ihm die Situation und bat wegen des Trauerfalls um Sonderurlaub. Am nächsten Morgen stieg er mit einem Koffer, in dem ein billiger Anzug, etwas Wechselwäsche und die vor zwei Jahrzehnten mitgenommen wertlosen Andenken waren, ins Auto und fuhr nach Westen.

Während er dahinfuhr und keinen Radioempfang mehr hatte und der Highway vor ihm ins Unendliche zu führen schien, konnte er nicht verhindern, dass seine Gedanken immer wieder abschweiften und in dunkle Regionen drifteten. Egal wie sehr er versuchte, sie aus seinem Bewusstsein zu drängen, sie blieben dort, eingegraben im präfrontalen Cortex. Er überlegte, ob es seine Mutter vielleicht doch richtig gemacht hatte, als sie beschloss, mit hervorquellenden Augen an einer Schwarzpappel zu baumeln.

Nach sechs Stunden Fahrt wurde das goldbraune Gras grün, und in der Ferne schoben sich majestätische lila Gipfel vor den Horizont. Bald erschien auch Thompsonville, flankiert von der stillgelegten Zuckerfabrik im Osten und der noch aktiven Geflügelschlachterei im Süden. Holt fuhr auf dem Highway 119, der in der Stadt zur 3rd Avenue wurde, die von Autohändlern, Fastfood-Restaurants und leeren Grundstücken gesäumte Hauptverkehrsader. Schließlich bog er rechts ab in die Main Street mit ihren Pfandhäusern, Alkoholläden und schäbigen Motels mit Stundentarifen.

Er war seit Ewigkeiten nicht mehr hier gewesen, aber alles sah unverändert aus. Ihn überkam weniger Nostalgie als Sehnsucht nach einem Leben, das er nie gekannt hatte, ein Leben mit einer eigenen Familie. Er passierte mehrere Läden, die er aus der Jugend kannte: ein Lebensmittelladen (Sal's, wo er früher seine Baseballkarten gekauft hatte), eine Holzhandlung (die jetzt Lumber Jack's hieß) und ein Restaurant (immer noch Lucille's). Er kam an der Post, der Stadtbibliothek und der Polizeistation vorbei. Und ein paar Blocks westlich der 3rd Avenue stand der alte Ziegelbau der First Lutheran Church. Er fragte sich, wie oft seine Mutter dort Praise Jesus aus sich herausgeschrien hatte. Wie viele tränenreiche Grabreden sie gehört hatte. Einige Blocks westlich begann sein altes Wohnviertel. Viele Häuser hatten bessere Zeiten gesehen, Gebäude im viktorianischen oder im Cottage-Stil, die früher bestimmt hübsch gewesen waren, jetzt aber ihren Charme und ihre Ansehnlichkeit verloren hatten. Manche Häuser hatten gepflegte Rasen und Blumenbeete, hier und da klingelte ein Windspiel auf der Veranda, andere waren nicht mehr gut in Schuss.

Je weiter westlich er kam, desto kleiner und schäbiger wurden die Häuser. Nahe dem westlichen Stadtrand lag die Baker Street, die parallel zur Santa-Fe-Eisenbahnstrecke verlief. Dort bestand die Bebauung aus Bungalows oder Ranch-Style-Häusern, die meisten von einem hohen Metallzaun umgeben. Von den Grundstücken ging etwas Beunruhigendes und Bedrohliches aus. Die hier spielenden Kinder wirkten wild und ungepflegt. Sämtliche Vorhänge waren zugezogen, und in den Gärten wuchs mehr Unkraut als alles andere. Der Eindruck von Hoffnungslosigkeit drängte sich auf.

Eins der Häuser war im Ranch-Style der Fünfzigerjahre gebaut. Auf dem verdorrten Rasen lag eine kaputte Regenrinne. Zwei Büsche waren bis unter die schmutzstarrenden Fenster gewuchert, an der Hausfront hing eine amerikanische Flagge von einem schiefen Fahnenmast herab. In diesem Haus war Holt aufgewachsen. Er parkte davor, stellte den Motor ab und stieg aus.

Es kam ihm so vor, als sei er nie weg gewesen. Vielleicht lag das daran, dass er sich immer an die Armseligkeit dieses Ortes geklammert hatte. Er schlug den Jackenkragen hoch und ging einmal um das Haus herum. Die Bäume hatten begonnen, das Laub abzuwerfen, und unter seinen Stiefeln knirschten die trockenen Blätter. Im Garten hinter dem Haus standen der alte Holztisch und die Metallstühle. Auch die alte Kettenschaukel, die sein Onkel Bobby vor langer Zeit für ihn aufgehängt hatte, gab es noch. Nur waren die Ketten inzwischen völlig verrostet. Holt erinnerte sich, wie er auf dieser Schaukel gesessen und Bobby ihn immer fester angeschubst hatte, bis er beinahe hoch zur Sonne geflogen war. Jetzt schwang die Schaukel langsam und traurig in einer leichten Brise. Er setzte sich an den Tisch, als wartete er auf etwas – was, konnte er nicht sagen. Eine ungeheure Welle der Trauer schwappte über ihn. Trauer über die Dinge, die seine Mutter hinterlassen hatte. Und über die, die sie nicht hinterlassen hatte.

Nach zwanzig oder auch dreißig Minuten stand er auf und kehrte auf die Vorderseite des Hauses zurück. Joyce Brandt hatte den Schlüssel unter den Fußabstreifer gelegt. Holt sperrte die Tür auf und trat ein.

Kapitel 3

Holt hätte es nicht überrascht, seine Mutter in einem bis zum Kragen zugeknöpften Kleid, die Haare zu einem straffen Dutt geschlungen auf der Couch sitzen und Bibel lesen oder stricken zu sehen. Er traf im Haus jedoch nur auf die materiellen Zeugnisse ihrer Existenz: Schuhe mit hohen Absätzen, säuberlich an der Tür aufgereiht, eine über einen Stuhl geworfene graue Jacke, eine Zeitschrift auf dem Couchtisch. Die Wohnzimmermöbel waren noch dieselben wie vor vielen Jahren, als Holt ausgezogen war, auch wenn das dunkle Leder der Couch nun erste Risse zeigte. Er zog die Jalousien hoch und sah Staubwölkchen aufsteigen.

Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück.

Holt ging durch das Wohnzimmer in den Gang, der zu den anderen Zimmern führte. Noch immer hingen links und rechts Fotos an den Wänden, inzwischen verblasste Erinnerungen an glücklichere Tage. Wie sie in die Kamera grinsten, sahen sie aus wie jede andere Familie. Es gab Fotos von Holt als kleinen Jungen beim Baseballspielen oder beim Planschen in einem Schwimmbecken. Es gab Fotos von Ophelia als Teenager, ein sehr hübsches Mädchen mit langen blonden Haaren und dunklen Augen. Holt vermisste sie, er vermisste sie sehr. Aber wenn er ehrlich war, hatte er Ophelia gar nicht so gut gekannt. Die Erinnerungen an seine Schwester waren unscharf, ungenau und vielleicht nur Einbildung.

Er betrachtete eins der Fotos genauer. Sie stand im Schatten einer Eiche, auf dem Gesicht ein angedeutetes Lächeln, der Blick in die Ferne gerichtet. Was hatte sie gedacht? Hatten die Dämonen sie damals schon heimgesucht, dieselben Teufel, die seine Mutter zuletzt sogar in den Abgrund getrieben hatten? Dann kam ihm ein beunruhigender Gedanke. Was, wenn auch ihm der Wahnsinn drohte? Immerhin hatte sich seine Mutter das Leben genommen. Seine Schwester war in ein Heim eingewiesen worden und wurde mit Medikamenten ruhiggestellt. War Geisteskrankheit erblich? Er dachte an das Baby, das er aus den Flammen gerettet hatte. Die Tat hätte ihm große Befriedigung verschaffen sollen, doch stattdessen stellte er sich ständig vor, dass er sich irrte, dass das Baby umgekommen war und er nur eine winzige Leiche über den brennenden Dielenboden und die Metallleiter hinab getragen hatte.

Holt ging zu seinem ehemaligen Zimmer. Der Raum, in dem er einst geschlafen, gespielt und geträumt hatte, war zu einer Abstellkammer für Kartons und Bücherstapel geworden. Er trat ein und sah sich um, während er, die Hände tief in den Taschen vergraben, sich an etwas zu erinnern, etwas wiederzuerkennen versuchte. Mit offenen Augen gelang es ihm nicht. Wenn er sie aber schloss, kehrten die Erinnerungen zurück.

Er sah sich als kleinen Jungen über seine Star-Wars-Figuren gebeugt – Han Solo, Luke Skywalker, Darth Vader und der heiß geliebte Boba Fett –, die er mit seiner noch unverbrauchten, unerschöpflichen Fantasie zu immer neuen Kämpfen aufstellte. Er fragte sich, ob diese Actionfiguren in einem der Kartons lagen oder ob sie weggeworfen worden waren. Er erinnerte sich, wie er an seinem blau gestrichenen Sperrholzschreibtisch gesessen war und ein Mathearbeitsblatt nach dem anderen ausgefüllt hatte. Er erinnerte sich, im Bett zu liegen und unter der Bettdecke auf seinem kleinen schwarzen Transistorradio Liveübertragungen der Spiele der Denver Nuggets anzuhören. Eines Abends, als die Nuggets verloren, war er so wütend geworden, dass er das Radio gegen die Wand warf und es zersprang. Danach hörte er nur noch selten Nuggets-Spiele. Alex English und Fat Lever waren Geschichte. Was fiel ihm sonst noch ein? Das Schimpfen. Das Weinen. Das Schreien. Wie er sich die Ohren zuhielt.

Holt ging weiter zum Zimmer seiner Schwester. Obwohl er erst fünf Jahre gewesen war, als sie weggebracht wurde, blieb das Zimmer während seiner gesamten Kindheit unangetastet. An den Wänden blieben ihre Poster, in der Kommode ihre Kleidung. Jede Woche ging seine Mutter hinein und wechselte das Bettzeug von Ophelias Himmelbett. Holt war immer klar gewesen, dass er in dem Zimmer nichts zu suchen hatte. Er erinnerte sich, dass seine Mutter einmal gesagt hatte: »Vielleicht kommt Ophelia eines Tages wieder nach Hause. Da fände sie es doch schrecklich, wenn sie sieht, dass ihre Sachen aus ihrem Zimmer verschwunden sind. Da wäre sie bestimmt ganz traurig, meinst du nicht?«

Noch immer war das Zimmer ein Schrein, seit ihrer Jugend im Wesentlichen unverändert. Als er es betrat, fühlte er, wie sich seine Brust zusammenzog. Es war, als würde ihr Geist im Zimmer schweben und traurig und eifersüchtig darüber wachen. Auf dem Boden lag der frisch gesaugte graue Teppich, von einer Wand blickten Joan Jett, The Clash