2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zwei Wege führen in den Himmel von Paris: der Eiffelturm und die Liebe

Paris, 1887: Mitten in der Stadt soll das höchste Bauwerk der Welt entstehen: der Eiffelturm. Obwohl der Turm den Spott der Pariser Gesellschaft auf sich zieht, arbeitet der Ingenieur Émile Nouguier unermüdlich daran. Er ist überzeugt, dass der Bau gelingen wird, denn er hat alles genau berechnet. Seine Gefühle dagegen sind unberechenbar, und so verliebt sich der angesehene Ingenieur ausgerechnet in die verarmte Witwe Caitriona Wallace. Während der Turm unaufhaltsam in die Höhe wächst, scheint die Liebe zwischen Émile und Caitriona zum Scheitern verurteilt ...

Beatrice Colin lässt das Paris der Belle Époque auferstehen - atmosphärisch, lebendig und facettenreich!

"Die fesselnde Geschichte einer Liebe, die von sozialen Normen und Klassenunterschieden eingeengt wird. [...] Eine bezaubernde Lektüre." KATE ALCOTT, New-York-Times-Bestsellerautorin

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 475

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

Zitat

I Februar 1886

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

II Juni 1887

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Epilog

Über dieses Buch

Zwei Wege führen in den Himmel von Paris: der Eiffelturm und die Liebe

Paris, 1887: Mitten in der Stadt soll das höchste Bauwerk der Welt entstehen: der Eiffelturm. Obwohl der Turm den Spott der Pariser Gesellschaft auf sich zieht, arbeitet der Ingenieur Émile Nouguier unermüdlich daran. Er ist überzeugt, dass der Bau gelingen wird, denn er hat alles genau berechnet. Seine Gefühle dagegen sind unberechenbar, und so verliebt sich der angesehene Ingenieur ausgerechnet in die verarmte Witwe Caitriona Wallace. Während der Turm unaufhaltsam in die Höhe wächst, scheint die Liebe zwischen Émile und Caitriona zum Scheitern verurteilt …

eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.

Über die Autorin

Beatrice Colin wurde in London geboren und lebt heute in Glasgow, Schottland. Die ehemalige Kulturjournalistin hat mehrere Romane für Kinder und Erwachsene sowie Kurzgeschichten und Hörspiele für die BBC geschrieben. Außerdem unterrichtet sie Kreatives Schreiben an der Strathclyde University in Glasgow. Die Treppe zum Himmel ist ihr erster Roman, der auf Deutsch erscheint.

Beatrice Colin

DIE TREPPEZUMHIMMEL

Historischer Roman

Aus dem Englischen vonBritta Evert

beHEARTBEAT

Digitale Neuausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2016 by Beatrice Colin

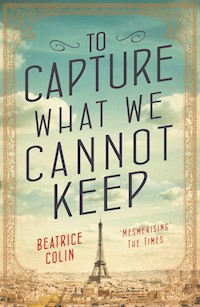

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »To Capture What We Cannot Keep«

Published by arrangement with Flatiron Books.

All rights reserved.

Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Press LLC durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2017/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn

Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © Givaga / Getty Images; Patrick Wong / Getty Images; design box / Getty Images; WangAnQi / Getty Images; Akabei / Getty Images; ginton / Getty Images; © Richard Jenkins Photography

eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf

ISBN 978-3-7517-1555-3

be-ebooks.de

lesejury.de

Bevor sie einander in schwindelnden Höhen begegnen,scheinen die Streben dem Boden zu entspringen,als hätte der Wind selbst sie zueinander geführt.

Gustave Eiffel, 1885

IFebruar 1886

Kapitel 1

Der Sand auf dem Champ de Mars war mit Schnee überzuckert. Auf dem Paradeplatz vor der Militärakademie zerrte ein gewaltiger Heißluftballon, dessen Korb an einer kleinen, mit schmuddeligen gelben Wimpeln geschmückten Holzplattform befestigt war, an seinen Halteseilen. Drei Personen, zwei Frauen und ein Mann, stiegen auf der Avenue de Suffren aus einer Mietdroschke und eilten über den Platz in Richtung Ballon.

»Attendez!«, rief Caitriona Wallace. »Nous arrivons!«

Als sie auf den Stufen stehen blieb, um auf ihre beiden Begleiter zu warten, tanzten im gedämpften Zwielicht winzige Lichtpünktchen vor ihren Augen. Cait hatte sich heute Morgen sehr eng geschnürt und so lange an den Bändern gezerrt, bis die Ösen ihres Korsetts fast aufeinandertrafen. Ihre Brust hob und senkte sich, als sie mühsam versuchte, Luft zu holen – einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen.

»Geschafft«, stieß Jamie Arrol hervor, als er bei ihr war. »Das war knapp.«

»Hier sind die Tickets«, sagte sie zu ihm. »Steigen Sie ruhig schon ein. Ihre Schwester kommt gleich.«

In dem Korb befanden sich bereits zwanzig Personen – die Herren mit hohen, aus Biberhaar gefertigten Filzhüten, die Damen, nur zwei an der Zahl, in pelzgefütterten Mänteln – und warteten voller Ungeduld. Aber ansonsten hatte der Ballon nicht viel Publikum angezogen, nicht an diesem kalten Montagmorgen im Winter, unter einem Himmel voller bleigrauer Wolken, die so tief hingen, als würden sie jeden Moment zu Boden sinken.

Die Seile spannten sich in dem Wind, der von der Seine wehte, einem Wind, der den Sand aufwirbelte und den Schnee in feinen, milchigen Dunst verwandelte. Der ganze Platz roch nach neuem Tauwerk und heißem Teer und dem Rauch, der aus der Kohlenpfanne des Ballons strömte, alles unterlegt mit einem Hauch Alkohol. Vermutlich machte bei den männlichen Fahrgästen ein Flachmann die Runde, dachte Cait. Sie hätte selbst einen kleinen Schluck vertragen können. Aber wenn sie erst einmal an Bord wäre, würde sie sich beruhigen. Sie würde sich keinerlei Widrigkeiten ausmalen, sie würde sich nicht vorstellen, wie das Gefährt immer weiter aufstieg, bis es brennend explodierte oder abstürzte und auf dem Erdboden zerbarst oder über die Hausdächer davonschwebte wie der Ballon, mit dem der Minister Léon Gambetta im Jahr 1871 aus dem von den Preußen besetzten Paris geflohen war. Nein, sie würde sich nicht von ihrer Angst unterkriegen lassen. Sie hatte die kleine Werbebroschüre sorgfältig studiert. Der Ballon würde mit einer langen Kette an der Plattform befestigt bleiben. Es war absolut sicher. Und wenn sie aufgestiegen waren und eine Höhe von dreihundert Metern erreicht hatten, würde sie sich umschauen und die Welt mit ganz neuen Augen sehen.

»Na los!«, rief sie ihrer Schutzbefohlenen zu. »Die anderen warten schon!«

Je näher Alice Arrol den Stufen kam, desto langsamer wurden ihre Schritte. Neben der Plattform stand eine kleine Gruppe Pariserinnen, die Schirme gegen den Wind gestemmt, damit ihnen nicht die Hüte von den Köpfen geblasen wurden. Nachdem sie einen Blick auf die Damen geworfen hatte, erstarrte Alice’ Gesicht zu einem Ausdruck, der Nonchalance ausdrücken sollte.

»Eigentlich hab ich’s mir anders überlegt«, sagte sie, während sie ihre Handschuhe zurechtzupfte und in den verhangenen Himmel hinaufblickte. »Ich glaube, ich bleibe lieber hier.«

Noch fünf Minuten zuvor war Alice vor Begeisterung völlig aus dem Häuschen gewesen. Cait hatte Mühe, sich ihre Bestürzung nicht anmerken zu lassen.

»Sind Sie sicher? Dieser Ausflug war doch Ihre Idee, oder?«

Alice kniff warnend die Augen zusammen und verzog den Mund zu einem schmalen Lächeln.

»Seien Sie nicht albern!« Sie lachte. »Ich würde nicht im Traum auf den Gedanken kommen, einen Fuß in ein derart unelegantes Gefährt zu setzen!«

Alice’ Wangen waren gerötet, und ihre goldenen Ringellocken bauschten sich um ihr Gesicht. Sie hatte das helle Flachsblond ihrer Kindheit behalten. Ihr Haar war im Lauf der Jahre nicht nachgedunkelt und ließ sie jünger erscheinen, als sie tatsächlich war. Ihr Teint war wie Porzellan, weiß und rosa, das Augenpaar ein Hauch von Blau. Sie war neunzehn, wurde aber häufig für jünger gehalten. Cait spürte, wie eine Welle warmer Zuneigung in ihr aufstieg. Alice kam mit dem Erwachsensein noch nicht gut zurecht, es umhüllte sie wie ein übergroßer Mantel, in den sie hineinzuwachsen hoffte.

Die Ballonfahrer begannen die Seile aus den Halterungen zu lösen. Cait schaute zum Rand des Korbes. Von Jamie war nichts zu sehen. Sie würde ihm die Änderung ihres Plans später mitteilen müssen.

Sie wandte sich zu Alice um. »Möchten Sie hier warten?«

»Wollen Sie ohne mich fahren?«, fragte Alice.

Darüber hatte Cait bis zu diesem Moment nicht nachgedacht. Natürlich müsste sie hierbleiben. Sie war Gesellschafterin und wurde dafür bezahlt, Alice und ihren Bruder Jamie zu begleiten und zu beaufsichtigen. Außerdem war sie mit ihren einunddreißig Jahren viel zu alt für spontane Entschlüsse. Schlimmer noch, Höhen, steile Aufgänge und Theaterplätze in den oberen Rängen machten ihr Angst. Aber, wie sie sich in der Droschke auf dem Weg hierher selbst gesagt hatte, würde sich ihr diese Chance nur einmal im Leben bieten, und deshalb musste sie sie ergreifen.

»Ja, das sollte ich vielleicht«, sagte sie. »Macht es Ihnen etwas aus?«

»Nein, meinetwegen müssen Sie nicht hierbleiben.«

»Und Ihnen passiert nichts? Sie dürfen sich aber nicht von der Stelle rühren!«

»Ich lass mich schon nicht verführen, Ehrenwort. Gehen Sie ruhig, Mrs. Wallace.«

»Die Karten sind ja auch schon bezahlt«, rief Cait ihr zu, als sie nach der ausgestreckten Hand des Ballonfahrers griff. »Es wäre eine große Verschwendung, sie verfallen zu lassen. Ihr Onkel wäre außer sich, meinen Sie nicht?«

Als sie sich umdrehte, sah sie gerade noch, wie Alice laut lachte und sich dann rasch die Hand vor den Mund hielt. Es schien eine Ironie des Schicksals, dass ein Mädchen, das so viel Zeit damit zubrachte, vor dem Spiegel seine Mimik zu perfektionieren, am hübschesten war, wenn es nicht mehr an sein Aussehen dachte.

Als die letzten Sandsäcke über den Rand des Korbes geworfen und die Leinen eingezogen worden waren, legte der Pilot einen Hebel um. Luft brauste in die Kohlenpfanne, das Feuer loderte auf, und der Ballon stieg senkrecht nach oben wie eine Luftblase im Wasser. Cait schloss die Augen und hielt sich krampfhaft am Rand des Korbes fest. Trotz aller Ängste war es fantastisch!

Acht Jahre zuvor hätte Cait es sich nicht träumen lassen, hoch oben in den Lüften zu schweben, in den Himmel über Paris aufzusteigen, praktisch schwerelos und unvorstellbar hoch. Damals war sie verheiratet gewesen, häuslich niedergelassen, geerdet. Saul Wallace, ihr Ehemann, war gut aussehend und charmant gewesen, ihr Zuhause in Glasgow groß und luxuriös, und ihre gemeinsame Zukunft mit Kindern, Ferien, Familienfeiern hatte vor ihnen gelegen wie ein ausgerollter roter Teppich.

Saul war knapp zweiunddreißig gewesen, als sein Zug an einem Ufer des Tay abfuhr, um das andere nie zu erreichen. Es war im Dezember 1879, drei Tage nach Weihnachten. Als Cait an jenem Abend am Kamin saß und ein Buch aufschlug, hatte sie nicht geahnt – nicht ahnen können, dass in diesem Augenblick ihr gemeinsames Leben endete, dass die Brücke über den Tay eingestürzt war und Saul Angus Wallace gerade unter Tonnen von Eisen in den dunklen Strudeln des Stroms unterging.

Der Heißluftballon hatte das Ende der Kette erreicht und kam ruckartig und holprig zum Halten. Cait öffnete die Augen. Das Feuer knackte und knisterte, der Ballon schwebte in der Luft, die Welt war noch genau so, wie sie sie zurückgelassen hatte: unter ihr Paris, über ihr der Himmel. Einen Moment lang konzentrierte sie sich nur darauf, gleichmäßig ein- und auszuatmen. Sie wollte nicht an die Leere unter dem Korb denken, nicht an die Höhe, die sie erreicht hatten. Die anderen Fahrgäste, denen es anscheinend nichts ausmachte, dass sie nur von heißer Luft gehalten wurden, stürzten aufgeregt von einer Seite zur anderen. Niemand sonst fürchtete sich, niemand außer ihr stand, gelähmt vor Entsetzen, einige Schritte vom Rand des Korbes entfernt.

»Was für ein Ausblick!« Jamie Arrol, der vor Begeisterung völlig aus dem Häuschen war, spähte über den Rand. »Schaut euch das an!«

»Gleich«, sagte sie. »In einer Minute.«

Er drehte sich um und stellte fest, dass sie allein war.

»Miss Arrol hat es sich anders überlegt«, sagte Cait.

»Da hat sie was verpasst.« Er zuckte die Achseln. »Da ist das Panthéon … und da der Arc de Thriomphe … und da drüben … das muss Notre-Dame sein! Schauen Sie doch!«

Cait stählte ihre Willenskraft und lugte dann vorsichtig, zaghaft, zögerlich über den Rand. Und da waren, weit, weit unten, der Linie der alten Stadtwälle folgend, die breiten von Baron Haussmann angelegten Boulevards, ein großer grüner Fleck – der Bois de Boulogne –, die schwarzen Rauchschwaden der Fabriken im Süden der Stadt, die Straßen, die sich sternförmig von der Place de l’Étoile ausbreiteten, und etwas näher die Place du Trocadéro. Dazu ganze Reihen von Kutschen, die wie winzige schwarze Käfer dahinkrochen, Menschen, nicht größer als Ameisen, die ganze Stadt klein und gleichförmig, als hätten Kinder sie aus Bauklötzchen zusammengesetzt und auf ein bemaltes Blatt Papier gestellt.

»Na?«, sagte Jamie.

Das Bild verschwamm vor ihren Augen, in ihrem Kopf hämmerte es. Es war zu viel. Sie trat einen Schritt zurück.

»Sie bibbern ja!« Jamie lachte. »Warten Sie, bis ich das meiner Schwester erzähle.«

»Mir geht es gut«, gab sie zurück. »Jedenfalls wird es mir in einer Minute wieder besser gehen. Nur zu, schauen Sie sich alles gut an!«

Trotz der Hitze, die die Kohlenpfanne verströmte, war es hier oben viel kälter als unten auf der Erde. Caits Hände zitterten, aber nicht nur wegen der Kälte. Was ihr am meisten Angst machte, war nicht der Gedanke, sie könnte aus dem Korb fallen, sondern das Gefühl, sie könnte jeden Moment dem überwältigenden Drang zu springen nachgeben. Seit dem Tod ihres Mannes hatte sie immer wieder unter derartigen Panikattacken gelitten, als bewege sie sich in einem Grenzbereich, halb innerhalb, halb außerhalb der Wirklichkeit.

In der flirrenden Hitze, die von dem Feuer ausging, versuchte sie, sich auf etwas zu konzentrieren, irgendetwas. Als sie ein leises Klicken hörte, wandte sie sich um. Auf der anderen Seite des Korbes stand hinter einer kleinen hölzernen Kiste ein Mann, der völlig in seine Gedanken versunken schien. Er hatte ein lose geknüpftes Tuch um den Hals gebunden und trug im Gegensatz zu den anderen Fahrgästen keinen Hut. Als könnte er ihren Blick spüren, blinzelte er und schaute sich um. Den Bruchteil einer Sekunde trafen ihre Augen aufeinander. Caits Herzschlag beschleunigte sich, wurde zu einem hektischen Pochen an eine solide Wand aus Fischbein und Wollstoff. Sie schluckte und schaute weg. Was in aller Welt fiel ihr ein? Welche Dame sah einem Mann direkt in die Augen? Sie wandte sich ab und hielt nach einer anderen, unverfänglicheren Ablenkung Ausschau. Neben ihr unterhielt sich eine Gruppe Amerikaner über Restaurants.

»Fünf Francs für einen Apfel auf einem Teller«, sagte einer der Männer. »Das ist glatter Diebstahl am helllichten Tag!«

»Aber der Wein war ganz akzeptabel«, betonte sein Begleiter.

»Mag sein, aber die haben mir wohl auch angesehen, wie verärgert ich war. Die restliche Zeit in Paris werde ich darauf verzichten, in unserem Hotel zu speisen. Die Franzosen haben ein Näschen für leichtgläubige Opfer.«

Auf einmal merkte Cait, dass der Mann ohne Hut auf ihre Seite des Korbes hinübergewechselt war und den Verlauf der Seine im Norden der Stadt betrachtete. Sie konzentrierte sich darauf, den Schauergeschichten der Amerikaner über miserables Essen und unverschämte Hotelpreise zu lauschen, war sich aber ständig seiner Gegenwart bewusst, seiner Nähe, der Holzkiste, die er herumschleppte, seiner Haare, die ihm in dunklen, weichen Locken in die Stirn und auf den Kragen fielen, seiner Atemzüge, die wie kleine Rauchwölkchen aufstiegen und sich mit ihren vermischten.

»Flöhe!«, rief jemand. »Überall Flöhe!«

»In meinem Bett waren Wanzen«, bemerkte ein anderer. »Sie haben es sogar bis in meine Zahnbürste geschafft.«

Der Mann nahm eine andere, kleinere Holzkiste aus der größeren Kiste und befestigte sie sorgfältig auf drei Metallstangen. Es schien eine Art Fotoapparat zu sein. Fotografie war in Paris der letzte Schrei, und Cait hatte Dutzende Männer mit ähnlichen Kästen aus Mahagoni und Messing dabei beobachtet, wie sie auf den Uferpromenaden der Seine oder im Jardin du Luxembourg umherschlenderten.

Jetzt konnte sie sehen, dass er ein bisschen älter war, als sie ursprünglich vermutet hatte, um die vierzig vielleicht. Sein dunkles Haar war mit Grau durchsetzt. Sein Mantel war gut geschnitten, seine Schuhe blank poliert; er wirkte gepflegt und elegant. Irgendetwas an der Art, wie er sich bewegte und seine Schultern einzog, kam ihr seltsam vertraut vor. Er war ein Mensch, der die Einsamkeit kannte oder irgendwann einmal gekannt hatte.

Sie schaute zu, wie er die Kiste öffnete und vorne etwas hervorholte, das sich wie eine Ziehharmonika auseinanderzog. Dann trat er an den Rand des Korbes und beugte sich hinüber. Cait wurde schwindlig, als würde sie hinabstürzen ins Nichts. Wie von selbst schoss ihre Hand vor und packte ihn am Arm.

Der Mann drehte sich um. »Madame?«

»Entschuldigung«, stammelte sie auf Französisch. »Aber einen Moment lang sah es so aus, als würden Sie …« Sie brachte das Wort nicht über die Lippen.

»Hinunterspringen?«, fragte er.

Sie blinzelte ihn an. »Hinunterfallen wollte ich eigentlich sagen.«

»Heute nicht, aber danke für Ihre Fürsorge«, sagte er.

Er warf einen Blick auf ihre Hand, die noch immer seinen Ärmel festhielt. Es war ihre linke Hand, an der der Ehering, den sie früher getragen hatte, fehlte.

»Es tut mir leid«, murmelte sie und ließ ihn los.

»Kein Problem. Geht es Ihnen gut?«

»Ich habe Höhenangst«, erklärte sie.

Wie lächerlich musste es klingen, dachte sie plötzlich, wie lahm, wie unwahr, so etwas ausgerechnet in einem Heißluftballon zu sagen. Aber seine Augen ruhten unverwandt auf ihrem Gesicht. Er lachte sie nicht aus.

»Ich verbringe viel Zeit in der Luft«, sagte er.

»Wirklich? Was sind Sie – ein Luftakrobat?«

Er lachte, und sein Gesicht wirkte auf einmal viel fröhlicher. Es war ein sehr nettes Gesicht, fand Cait.

»Fast«, sagte er. »Macht es Ihnen Spaß?«

»Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis«, antwortete sie. »Ich war noch nie in einem Heißluftballon, und ich bin mir nicht sicher, ob ich es noch einmal erleben möchte.«

»Mir gefällt es ganz gut, dieses Gefühl, nur noch durch eine Kette mit der Erde verbunden zu sein. Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen würden, ich muss noch eine Aufnahme machen.«

Er schob seine Kamera an den Rand des Korbes, spähte durch die winzige Öffnung an der Rückseite und schob die Ziehharmonika zurecht. Als er zufrieden war, drehte er an einer Scheibe, nahm eine flache schwarze Schachtel aus seiner Kiste und befestigte sie am hinteren Teil der Kamera.

»Sie sind aus England?«, fragte er, während er eine dünne Metallplatte aus der Kiste zog.

»Schottland«, erwiderte sie.

Er lächelte, während er seine Taschenuhr zückte.

»Ich belichte jetzt die Platte«, erklärte er. »Sie muss exakt zwanzig Sekunden lang ganz ruhig gehalten werden.«

Cait hielt den Atem an, als er Sekunden abzählte.

»Voilà!«, sagte er, als er die Klappe wieder zuschraubte. »Gerade noch rechtzeitig.«

Sie blickte auf und stellte fest, dass sich ein feiner Nebel zu senken begann und den Ballon in Weiß hüllte.

»Dann müssen wir uns den Ausblick eben vorstellen«, schlug sie vor.

Er drehte sich um und sah sie aufmerksam an. »Dann stellen Sie sich einen Turm vor«, sagte er. »Den höchsten Turm der Welt. Er soll für die Weltausstellung genau hier auf dem Champ de Mars gebaut werden, als Erinnerung an den hundertsten Jahrestag der Französischen Revolution. Wenn er erst einmal steht, brauchen Sie nicht mehr in einen Ballon zu steigen.«

»Ach, den meinen Sie!«, rief sie. »Aber es heißt, er soll scheußlich werden, bloß ein überbewerteter Pfeiler.«

Er lachte und machte sich daran, seine Kamera zu verstauen.

»Oder ein wirklich hässlicher Laternenpfahl«, sagte er.

Plötzlich gab es einen Ruck, und der Ballon sackte einige Meter nach unten. Die Passagiere schrien erschrocken auf, lachten aber gleich darauf ein bisschen verlegen. Vielleicht waren sie doch nicht alle so furchtlos, wie sie sich gaben.

»Das hat ja nicht besonders lange gedauert«, bemerkte Jamie, der auf einmal neben Cait stand. »Und jetzt kann man gar nichts mehr sehen. Ich weiß nicht, ob das den Preis für das Ticket wert war.«

»Sie sollten eine Dampferfahrt machen«, schlug der Franzose vor. »Die Strecke von Charenton nach Auteuil ist am schönsten und kostet nur zwanzig Centimes. Man durchquert auf der Fahrt die ganze Stadt.«

Die beiden Männer begannen, wie es Männer gern taten, über Berufe und Aussichten zu sprechen. Cait empfand leise Enttäuschung und wünschte, Jamie wäre weggeblieben.

»Sie sind also Ingenieur«, sagte Jamie. »So ein Zufall! Vielleicht haben Sie schon einmal von meinem Onkel, William Arrol, gehört. Unser Unternehmen arbeitet bei Edinburgh an der Brücke über den Forth. Und mit der über den Tay, die die eingestürzte Brücke ersetzen soll, sind wir so gut wie fertig.«

Er blickte kurz in Caits Richtung. Der Ballon sank noch ein paar Meter weiter nach unten, und gleichzeitig sank Caits Mut. Sie hatte sich vergessen. Sie war einunddreißig Jahre alt und hatte ihre Chance gehabt.

»An welchem Projekt arbeiten Sie zurzeit?«, fragte Jamie den Ingenieur.

»An einem Turm aus Eisen«, antwortete er und lächelte Cait an.

»Sie meinen doch nicht etwa den Eiffelturm?«, sagte Jamie. »Den Turm, den man hier in der Gegend errichten will?«

»Ich habe ihn entworfen«, erwiderte er. »Zusammen mit meinem Kollegen Maurice Koechlin. Wir arbeiten für Gustave Eiffel.«

Cait legte erschrocken eine Hand an ihre Wange. Unter ihren Fingerspitzen glühte ihre Haut.

»Das hätten Sie mir sagen müssen«, sagte sie. »Und ich nenne das Ding einen hässlichen Laternenpfahl!«

Jamie starrte sie an. Das war wohl wirklich eine unpassende Bemerkung gewesen. Aber der Franzose schien nicht beleidigt, sondern eher amüsiert.

»Ich habe das gesagt, nicht Sie«, korrigierte er sie. »Heute habe ich versucht, für unser Archiv ein paar Aufnahmen vom Bauplatz zu machen. Wir beginnen nächste Woche mit dem Ausheben des Fundaments.«

»Wirklich? Und wie lange, glauben Sie, werden die Bauarbeiten dauern?«, wollte Jamie wissen.

»Da der Turm für die Weltausstellung fertig sein muss, allerhöchstens zwei Jahre. Und wenn er erst einmal steht, können Sie ihn von der ganzen Stadt aus sehen.«

»Beeindruckend! Ich mache selbst eine Ausbildung zum Ingenieur, müssen Sie wissen.«

Es überraschte Cait, das zu hören. Jamies Onkel hatte für Schule und Universität bezahlt und Jamie eine Lehrstelle in seinem Unternehmen verschafft, als er sein Studium abgebrochen hatte. Eine leitende Stelle stand für ihn in Aussicht, aber zuerst musste er sich beweisen und – genau wie sein Onkel vor ihm – sein Handwerk von der Pike auf lernen. Die Grundkenntnisse des Bauwesens hatte Jamie sich durch das endlose Zeichnen von Plänen und das Bohren von Nietlöchern angeeignet, aber er hatte sich bei der Arbeit nicht unbedingt ausgezeichnet, weil er morgens spät kam und schon nach dem Mittagessen heimging. Nach einigen unerfreulichen Gesprächen mit seinem Onkel hatte man sich darauf geeinigt, dass Jamie ein Jahr Auszeit nehmen sollte, um alles gründlich zu überdenken. In den letzten sechs Monaten, die sie kreuz und quer durch Europa gereist waren, hatte er bereits einige Berufe in Betracht gezogen, unter anderem Weinhändler oder Schokoladenimporteur.

»Ich habe leider Ihren Namen nicht verstanden«, gestand Jamie.

»Émile Nouguier«, antwortete der Franzose.

»Warum wird der Turm nicht nach Ihnen benannt, wenn der Entwurf von Ihnen stammt?«, fragte Cait.

»Eiffel hat uns das Patent abgekauft«, erwiderte er. »Und nicht nur, dass er ihn jetzt bauen lässt, er übernimmt auch den größten Teil der Kosten.«

»Ich habe gehört, dass der Bau ihn Millionen kosten wird«, sagte Jamie. »Stimmt das?«

»Ja. Aber er hofft, das Meiste durch den Verkauf von Eintrittskarten wieder hereinzubekommen.«

Der Korb landete mit einem satten Laut auf dem Boden des Exerzierplatzes. Die amerikanischen Fahrgäste spendeten spontanen Applaus.

»Es war mir ein Vergnügen, Monsieur Nouguier«, sagte James. »Ist Ihre Frau auch an Bord?«

»Ach, leider gibt es keine Dame, auf die diese Bezeichnung zutrifft.«

»Dann sitzen wir im selben Boot«, sagte Jamie. »Sie müssen unbedingt meine Schwester kennenlernen.«

Émile Nouguier verbeugte sich leicht in Caits Richtung.

»Nein, ich bin nur eine Freundin der Familie«, sagte sie. »Caitriona Wallace.«

»Verzeihung«, sagte er leise auf Französisch. »Caitriona.«

Ein leichtes Prickeln überlief sie. Er hatte sie mit ihrem Vornamen angesprochen. Vielleicht sollte sie das lieber ignorieren, entschied sie, und so tun, als wäre es ihr nicht aufgefallen.

»Nun, dann viel Glück mit Ihrem Turm«, sagte sie.

»Danke«, erwiderte er.

Fast alle Fahrgäste waren ausgestiegen. Die Crew war damit beschäftigt, Taue einzurollen und Sandsäcke zu stapeln. Auf die heißen Kohlen wurde ein Kübel Wasser geschüttet.

»Mrs. Wallace!«, sagte Jamie, der auf den Stufen der Plattform stand und darauf wartete, ihr hinunterzuhelfen. »Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.«

Alice stand unten, das Gesicht glatt und ausdruckslos wie das einer Porzellanpuppe. Die Damen mit den Schirmen waren verschwunden.

»Und, wie war’s?«, fragte sie.

»Sie hätten mitkommen sollen«, erwiderte Cait.

»Da ist jemand, den ich dir vorstellen möchte«, rief Jamie seiner Schwester zu.

Alice sah Cait entsetzt an. Wen in aller Welt, dessen Bekanntschaft sich lohnte, würde man schon bei einem Ballonaufstieg kennenlernen?, sagte ihr Gesichtsausdruck.

»Ich darf Sie mit meiner Schwester bekannt machen«, verkündete Jamie, als der Ingenieur die Stufen hinunterkam. »Miss Alice Arrol. Das ist Monsieur Nouguier, der weithin geschätzte Ingenieur.«

Feinfühlig konnte man Jamie wirklich nicht nennen: die junge, unverheiratete Schwester, der eindeutige Hinweis, dass sie zu haben war, die Andeutung, dass Nouguier die richtige gesellschaftliche Stellung einnahm, um als Bewerber infrage zu kommen. Aber falls dem Ingenieur irgendetwas davon auffiel, ließ er es sich nicht anmerken.

»Mademoiselle«, sagte er mit einer knappen Verbeugung.

»Enchantée«, entgegnete Alice.

Ein kurzes, erwartungsvolles Schweigen folgte.

»Wie lange werden Sie in Paris bleiben?«, fragte Nouguier Jamie.

»Nur bis zum Wochenende. Wir machen gewissermaßen die Grand Tour. Nachdem wir durch die Niederlande gezogen waren, haben wir viel zu viel Zeit in Rom vertrödelt. Venedig mussten wir leider auslassen. Aber nun, da wir Sie kennengelernt haben, hat sich unser Aufenthalt in Paris ganz und gar gelohnt.«

Wie schon so oft in Paris wurde Cait auch jetzt wieder schmerzlich bewusst, wie sehr es ihren Schützlingen an gesellschaftlichem Schliff mangelte, wie offensichtlich es war, dass sie aus einer weit weniger kultivierten Stadt kamen. Ihre Manieren waren provinziell, so provinziell, dass es ihnen nicht einmal auffiel.

»Falls Ihnen vor Ihrer Abreise noch ein wenig Zeit bleibt, würde ich mich über Ihren Besuch freuen.« Nouguier reichte Jamie seine Visitenkarte. »Als Ingenieur interessiert es Sie vielleicht, einen Blick in die Werkstatt in Levallois-Perret zu werfen.«

»Und ob!«, rief Jamie. »Danke schön!«

Sowie Émile Nouguier sich verabschiedet hatte, verdrehte Alice die Augen.

»Ich bitte dich inständig, uns nicht in eine Werkstatt zu schleppen«, sagte sie zu ihrem Bruder.

»Weißt du, wer das war?«, flüsterte Jamie. »Er arbeitet für Gustave Eiffel, den Gustave Eiffel. Und er ist ledig!«

»Jamie!«, entgegnete sie. »Bevor du anfängst, eine gute Partie für mich zu suchen, möchte ich darauf hinweisen, dass er nicht mal einen Hut aufhatte!«

»Psst!«, machte ihr Bruder. »Er könnte dich hören.«

Aber Émile Nouguier hatte den Platz bereits zur Hälfte überquert und schlenderte in Richtung Seine, eine ferne Gestalt, die sich dunkel vom sandigen Boden abhob. Noch während Cait ihm nachschaute, fing es an zu schneien, und innerhalb einer Minute verblasste die Silhouette von Schwarz zu Grau, um schließlich ganz und gar zu verschwinden.

Kapitel 2

Und alles war weiß. Émile blickte auf den Platz, wo der Turm stehen würde, in die sanft wirbelnden Schneeflocken, die anmutig herabsanken. Eiskristalle, nichts anderes waren diese Flocken. Er fing eine in seiner Hand ein und beobachtete, wie sie zu einem Tropfen Wasser schmolz. Waren schöne Dinge noch schöner, wenn man sie nicht behalten konnte? Der Turm würde nicht lange stehen, nur zwanzig Jahre. Verglichen mit anderen Bauten dieser Größe war das nicht mehr als ein Augenzwinkern, ein einzelner Herzschlag, ein Eiskristall.

Er dachte an Gabrielle und sah vor sich, wie sie an diesem Morgen auf seinem Bett gelegen hatte, das dunkle Haar gelöst, das Kleid aufgeschnürt. Wie lange würde ihre Affäre noch dauern? Eine Woche? Einen Monat? Sehr viel länger wohl kaum. Plötzlich sehnte er sich nach Schlichtheit, nach Aufrichtigkeit, nach dem Mangel an Affektiertheit und einem offenen, unbefangenen Blick wie dem jener Frau, die er gerade in dem Ballon kennengelernt hatte. Aber dies war Paris, und hier war nichts einfach. Beziehungen waren immer mit Vorbehalten verbunden.

Gabrielle fand, er könne sich glücklich schätzen, sie zu haben. Sie bewegte sich in Kreisen, in denen er nicht willkommen war. Sie stand Künstlern Modell und war mit den meisten von ihnen intim geworden, wenigstens machte sie ihn das glauben, indem sie beiläufig Namen wie Degas, Renoir und Monet fallenließ und über die Feste sprach, die sie in der Maison Fournaise, dem bei den Künstlern beliebten Gartenrestaurant an der Seine, für Gabrielle gegeben hatten. Auch machte sie kein Geheimnis daraus, dass sie mit einem weniger bekannten Maler verheiratet war, den es nicht kümmerte, was sie tat. Einmal hatte sie eine Tochter erwähnt, ein Mädchen von acht Jahren, das bei den Großeltern auf dem Land aufwuchs.

Ihre Affäre hatte vor drei Monaten begonnen, als Émile und sie vor dem Theater an der Place du Châtelet dieselbe Droschke anhielten. Es goss in Strömen, und beide stritten darüber, wem der Wagen zustand, bis ein Herr mit Zylinder auftauchte und ihn sich selbst schnappte. Um ihren Zorn zu besänftigen, waren sie auf einen Cognac oder zwei in die Bar des Theaters gegangen. Später hatte Émile eine andere Droschke angehalten, und diesmal stiegen sie beide ein.

Natürlich war ihm bewusst, dass ihre Beziehung untragbar, unhaltbar und nicht zu vertreten war, aber einstweilen sagte sie ihnen beiden zu. Er schenkte ihr schöne Kleider und Schmuck, und sie revanchierte sich auf ihre Weise. Wenn er sich schuldig fühlte, stattete er ihrem Lieblingsjuwelier – Boucheron an der Place Vendôme – einen Besuch ab.

»Kommst du zur Ausstellungseröffnung?«, hatte Gabrielle ihn am Morgen gefragt, während sie vor einem kleinen Spiegel stand, um ihren Hut zurechtzurücken und mit Nadeln festzustecken.

»Ist dein Mann auch da?«, fragte er zurück.

»Er stellt zwölf Bilder aus. Also ja, ich denke, er wird kommen.«

»Dann nicht.«

Er drehte sich um, legte sich auf den Rücken und starrte an die Decke.

»Er ärgert sich immer noch, weil er nicht für die Impressionisten-Ausstellung in New York ausgewählt worden ist«, plapperte sie unbefangen weiter.

»Gibt es auch irgendwelche Bilder von dir?«, fragte er.

Sie hielt inne und sah zu ihm.

»Ein paar«, antwortete sie. »Warum?«

»Nur so.«

Er stieg aus dem Bett und fing an, sich anzuziehen. Als er seinen Kragen zuknöpfte und seine Hosenträger befestigte, dachte er daran, wie stürmisch sein Herz unter der Berührung ihrer Hand geklopft hatte, an die Kapitulation seines Körpers unter ihren Fingerspitzen. Gefangener der Sinne, nicht aber des Herzens. Warum also störte ihn die Vorstellung, dass Gabrielle mit einem anderen zusammen war?

Sie beobachtete ihn im Spiegel. Schließlich drehte sie sich um.

»Émile«, sagte sie, »du hast schlechte Laune.«

»Nein! Ich muss zur Arbeit, das ist alles. Ich bin spät dran.«

»Aber es ist noch nicht mal acht.«

Gabrielle nahm ihren Hut wieder ab und legte ihn beiseite. Sie knöpfte seinen Kragen auf, sie küsste sein Ohr, seinen Mund, nahm dann seine Hände und zog ihn zum Bett.

»Ich würde dich gern malen«, hatte er danach geflüstert.

»Aber wie würde ich denn dann aussehen?« Sie lachte. »Ein Stahlträger als Gesicht vielleicht und zwei Metallbolzen als Augen?«

Das war es, was sie in Wirklichkeit über ihn dachte: Er war Ingenieur, kein Künstler. Und doch war auch seine Arbeit eine Art Kunst, die sich im Aufbau einer Struktur zeigte, im Schwung einer Brücke, in jeder Konstruktion aus Licht und Luft und Eisen.

»Vielleicht denkst du anders über mich, wenn du unseren Turm siehst«, sagte er.

»Wie kann Metall, das mit Metall verschraubt ist, Kunst sein?«, gab Gabrielle zurück.

»Wart’s ab. Warte, bis du oben auf dem Turm stehst und unter dir die ganze Stadt liegen siehst.«

»Aber warum sollte ich das tun?«, beharrte sie.

»Warum du das tun solltest?«, wiederholte er. »Weil du die Möglichkeit dazu hast!«

Sie sah ihn an, das Kinn vorgereckt, die Augen leicht zusammengekniffen.

»Ich werde es erst glauben, wenn ich es sehe«, sagte sie und rollte sich zur Seite.

Sein Vater hatte im Lauf der Jahre mehrere Geliebte gehabt. Sie waren nach Feierabend in die Glasfabrik gekommen, wenn die Öfen abkühlten und die Glasbläser nach Hause gegangen waren. Émile konnte sich noch gut an sie alle erinnern: Isabelle mit dem roten Haar, Chantelle, die Frau des Bäckers, Miriam mit der herrlichen Singstimme. Seine Mutter musste es gewusst haben – jeder wusste Bescheid –, trug es aber mit stoischer Gelassenheit. Cedric Nouguier war Fabrikbesitzer und in der kleinen Stadt La Villette nicht weit von Paris ein Mann von Bedeutung. Solange er einen Skandal vermied, konnte er tun und lassen, was ihm gefiel.

Aber Émile brauchte jetzt, in seinem Alter, eine Ehefrau, keine Geliebte. Doch was hatte er schon zu bieten? Er hatte zwar eine Wohnung im fünften Arrondissement in Paris geerbt, benutzte sie aber selten. Er war beruflich viel unterwegs – in Portugal, Amerika, Ungarn, Russland – und lebte oft monatelang in Hotels. Der Bau des Turmes war einer seiner ersten Aufträge in Paris, und manchmal fragte er sich, ob er die Stadt, die Welt, sein Leben nicht wie ein Besucher betrachtete – flüchtig, als wäre er nur auf der Durchreise. Ein-, zweimal geblinzelt, und schon war es vorbei. Und doch musste er bald heiraten und Kinder in die Welt setzen – vorzugsweise eine vermögende Frau, deren Geld man in das Familienunternehmen stecken könnte. An diese Tatsachen wurde er wöchentlich erinnert, wenn er seine Mutter besuchte, die in der Hoffnung lebte, eines Tages friedlich in dem Wissen zu sterben, dass das Unternehmen der Familie Nouguier mit all seinen betagten Angestellten und den altmodischen Anlagen noch immer florierte.

Der Schnee blieb nicht liegen, sondern schmolz auf den Pflastersteinen, sowie er den Boden berührte. Émile schlenderte an der Seine entlang, vorbei an unzähligen Kähnen, die auf dem Weg in die Stadt waren und sich so langsam bewegten, dass sie kaum Wellen schlugen. Ein Großteil ihrer Ladung lag unter der Wasserlinie. Émile blieb stehen und sah, wie sich sein Spiegelbild auf der schwarzen Wasseroberfläche, bruchstückhaft und verzerrt, auseinander- und zusammenzog, immer wieder, bis das Wasser wieder still und glatt wurde wie dunkles Glas.

Kapitel 3

Selbst so weit von der Stadt entfernt wimmelte es auf dem Fluss von Dampfschiffen und Lastkähnen, leichten Jollen und Schleppern, deren gewaltige Räder Wasser aus dem Flussbett schaufelten. Etliche bateaux-mouches, kleine Vergnügungsschiffe, lagen an dem Ponton vor Anker, als sie eintrafen, aber nur eines, dessen Schornstein fröhlich qualmte, war zur Abfahrt bereit.

»Quand partez-vous?«, fragte Cait.

»In zwei Minuten«, antwortete der Kapitän auf Englisch.

Laut Fahrplan würde die Fahrt nach Auteuil am anderen Ende von Paris anderthalb Stunden dauern, die Rückfahrt ein wenig kürzer. Während Jamie mit dem Kutscher aushandelte, wann er sie wieder abholen sollte, blickte Cait aufs Wasser. Es war ein dunstiger Tag, das Winterlicht hatte die Farbe von grünem Tee. Eine Reihe kleiner Ruderboote hüpfte in dem leichten Wellengang auf und ab. Ein Stück weiter unten befanden sich ein schwimmendes Restaurant, ein Badehaus und ein Waschhaus. Auf einem Holzsteg standen ein paar Frauen und spülten ihre Wäsche im eisigen Wasser. Während Cait ihnen zuschaute, brach ein Sonnenstrahl durch den Dunstschleier des frühen Morgens.

»Wollen wir draußen sitzen?«, schlug Cait vor, nachdem sie ihre Fahrkarten gekauft hatten und an Bord gegangen waren.

»Zu kalt«, entgegnete Alice.

Also nahmen sie in der Kabine neben einem beschlagenen Fenster auf einer Bank Platz. Das Schiff war nicht sehr voll: mehrere ältere Ehepaare, die stumm dasaßen und unverwandt geradeaus starrten – »Deutsche«, wisperte Jamie –, eine Frau mit drei kleinen Kindern und eine Nonne. Die Luft war geschwängert vom Geruch nach Moder und Teer und Maschinenöl, und unter alledem lag der faulige Gestank des Flusses.

»Besonders aufregend sieht das aber nicht aus«, stellte Alice fest, während sie über die Scheibe wischte und hinausschaute. »Wo sind wir noch mal?«

»In Charenton«, antwortete Cait.

»Das weiß ich. Aber gibt’s außer dem Fluss noch was zu sehen?«

Cait schlug ihren Reiseführer auf und suchte im Stichwortverzeichnis nach Charenton.

»Zwischen dem Bois, der Marne und der Seine gelegen«, las sie vor, »und hauptsächlich für seine Irrenanstalt bekannt.«

Sie hob den Kopf und sah Alice an. Beide fingen an zu lachen.

»So viel zu der Suche nach dem Chic«, sagte Jamie, »nach Eleganz und dem gewissen Je ne sais quoi.«

»Ich hab euch ja gleich gesagt, wir sollten lieber einen Einkaufsbummel machen«, bemerkte Alice.

»Gib unserem Ausflug eine Chance«, sagte Jamie. »Wir haben noch nicht mal abgelegt. Und ich bin entschlossen, in der Zeit, die uns bleibt, so viel wie möglich von Paris zu sehen, nicht nur das Innere von Kutschen und Kaufhäusern.«

Cait starrte auf die Karte mit den Flüssen und Kanälen von Paris, blaue Schlangenlinien auf ziegelrotem Grund. In zwei Tagen schon wären sie wieder auf dem Heimweg, sie würden den Ärmelkanal überqueren und von London den Zug nach Glasgow nehmen. Schon jetzt erfüllte sie nervöse Anspannung, Grauen, eine nahezu unermessliche Melancholie.

Sie hatte ihre Mietwohnung in Glasgow im vergangenen Herbst verlassen, vorher sämtliche Möbel in Schutzhüllen gepackt und alle Lieferungen abbestellt. Am Tag der Abfahrt hatte es stark geregnet, und die Rinnsteine waren verstopft vom Schmutz der Stadt und welkem Herbstlaub. Sie hatte ihren kleinen Koffer zum Bahnhof bringen lassen und den Weg von Pollokshields in die Innenstadt zu Fuß zurückgelegt, indem sie den Bahngleisen folgte. Während sie im Bahnhofsgebäude auf Alice und Jamie wartete, waren es nur der Regen und der Gedanke, noch nasser zu werden, als sie ohnehin schon war, die sie davon abhielten, wieder nach Hause zu gehen. Warum nur, fragte sie sich, hatte sie die Rolle einer Gesellschafterin, einer Anstandsdame für Alice Arrol übernommen? Aber sie kannte die Antwort. Es war die Art Arbeit, die Frauen annahmen, wenn sie keine andere Wahl hatten.

Die Villa hatte Cait ebenso wie das Hochzeitssilber schon vor Jahren verkauft. Bei der Anlage des Geldes war sie allerdings so schlecht beraten worden, dass von ihren finanziellen Mitteln kaum etwas übrig geblieben war. Sie lebte in einer bescheidenen kleinen Wohnung im zweiten Stock eines Hauses mit Ausblick auf die Bahngleise. Als ihr klar wurde, dass ihre Rücklagen nicht mehr lange reichen würden, um die Rechnungen zu bezahlen, hatte sie auf eine Annonce im Glasgow Herold geantwortet.

»Welch ein Glück«, hatte William Arrol bei ihrem Vorstellungsgespräch gesagt. »Genau so jemand wie Sie hat mir vorgeschwebt.«

Er erzählte ihr, dass er bereits ein Dutzend Bewerberinnen aus Gründen, auf die er nicht näher eingehen wollte, abgelehnt hatte. Doch dann beugte er sich vor und lachte.

»Ganz unter uns«, vertraute er ihr an, »eine von ihnen war so alt, dass sie es nicht allein die Treppe hinaufschaffte. Eine andere war viel zu jung. Sie hatte es offenbar nur darauf abgesehen, sich einen heiratsfähigen Mann zu angeln. Aber Sie sind eine erwachsene Frau, Sie kleiden sich gut, sind gebildet und kultiviert und wirken sehr zuverlässig. Mrs. Wallace, Sie sind die perfekte Aufsichtsperson für eine junge Dame.«

Zufrieden mit sich und seinem Lob, lehnte er sich zurück. Cait gab sich Mühe, sich nicht anmerken zu lassen, wie seine Worte auf sie gewirkt hatten.

»Bevor ich zustimme«, sagte sie, »möchte ich gern wissen, was die Anstellung alles umfasst.«

»Tut mir leid«, sagte Arrol. »Ich war mal wieder zu voreilig. Sie würden sechs Monate lang meine Nichte und bis zu einem gewissen Grad auch meinen Neffen beaufsichtigen. Die beiden wollen die Grand Tour machen, so nennt man das, glaube ich, um die Kultur und Kunstschätze Europas kennenzulernen und ihre Erziehung zu vervollständigen. Ich würde für sämtliche Unkosten aufkommen und Ihnen zusätzlich ein anständiges Gehalt zahlen. Wenn das für Sie akzeptabel klingt, haben Sie die Stelle.«

Alice und Jamie waren damals mit einer Viertelstunde Verspätung am Bahnhof eingetroffen, in einem Durcheinander aus Entschuldigungen und Regenschirmen und in Begleitung von vier Männern, die zwei riesige Koffer schleppten. Die meisten ihrer Freunde waren gekommen, um sich von ihnen zu verabschieden. Nachdem das Gepäck verstaut war, hielt ihnen der Schaffner wegen der Verspätung eine ordentliche Standpauke. Er würde nicht warten, nicht einmal auf ihresgleichen. Als sich der Zug endlich in Bewegung setzte, hatte Alice das Fenster geöffnet, ihren Freunden zum Abschied zugewinkt und ein bisschen geweint.

»Ich finde einen guten Ehemann für sie!«, rief Jamie. »Einen deutschen Baron oder einen italienischen Fürsten.«

»Du brauchst selbst eine Ehefrau!«, rief jemand zurück. »Eine, die dich an die Hand nimmt!«

Obwohl der Zug immer schneller fuhr, dachte Cait, sie hätte immer noch Zeit, ihre Meinung zu ändern. Sie starrte aus dem Fenster, während sie Richtung Süden brausten, und ganz kurz, nur den Bruchteil einer Sekunde, erhaschte sie einen flüchtigen Blick auf ihre Wohnung, auf die leeren schwarzen Fenster. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass es absolut keinen Grund gab, nach Hause zurückzukehren.

Der Zug nach London war gut besetzt, aber als sie im Speisewagen der Ersten Klasse saßen, war sie die Einzige, deren Kleidung leicht dampfte, während sie trocknete. Als sie in Dover eintrafen, kam die Sonne heraus. Cait hatte keinen Sonnenschirm mitgenommen und ließ sich die Herbstsonne ins Gesicht scheinen. Hinter ihr lagen acht Jahre Regen.

Die Landungsbrücke war hochgezogen, die Taue aufgerollt und das Dampfschiff eben im Begriff abzulegen, als eine Kutsche anhielt und drei junge Männer und drei junge Frauen ausstiegen. Ein Paar lief den Ponton hinunter und bat den Kapitän, auf sie zu warten.

»Warum nehmen sie nicht einfach das nächste?«, fragte Alice.

»Vielleicht sind sie aus der Klapsmühle geflohen«, flüsterte Jamie.

Das Boot war nicht voll, und der Kapitän wartete gern. Die Laufbrücke wurde wieder gesenkt, und die Gruppe lief mit Körben und Flaschen, Decken und Kissen beladen an Bord. Die Männer trugen unter ihren Jacken bunte Hemden und helle Seidenwesten. Einer von ihnen hatte eine kleine Gitarre bei sich. Die Frauen trugen Nachmittagskleider aus blassblauem, mattrosa und tiefrotem Samt, und eine von ihnen hielt einen Blumenstrauß in der Hand.

»Ich glaube nicht, dass sie verrückt sind«, wisperte Alice. »Sie sehen wie Künstler aus.«

»Ist das nicht dasselbe?«, fragte Jamie.

»Ich glaube, es ist eine Hochzeitsfeier«, sagte Cait.

Alice spähte durchs Fenster und beobachtete, wie die Leute ihre Sachen draußen auf den Bänken verteilten. Dann lehnte sie sich zurück und machte ein enttäuschtes Gesicht.

»Warum sitzen wir nicht draußen?«, wollte sie wissen.

»Weil du es nicht wolltest«, gab Jamie zurück. »Schon vergessen?«

»Warum hast du auf mich gehört? Das tust du doch sonst nicht!«

Jamie fing Caits Blick auf und seufzte. Meine Schwester ist unmöglich, schien sein Gesichtsausdruck zu sagen.

Sie waren jetzt seit einem Monat in Paris und bewohnten eine kleine Suite im Hotel Meurice in der Rue de Rivoli. Wenn es nach William Arrol gegangen wäre, dachte Cait, hätten sie sich eine billigere Unterkunft gesucht, aber er würde es erst später erfahren, wenn er die Rechnung bekam. Und was könnte er schon einwenden? Alice hatte darauf bestanden, dass sie mit den richtigen Leuten verkehrten, und davon verstand ihr Onkel mit Sicherheit gar nichts.

Er war der Sohn eines Baumwollspinners, hatte schon mit neun Jahren arbeiten müssen und später in der Abendschule Mechanik und Hydraulik erlernt. Bereits mit dreißig führte er ein erfolgreiches Unternehmen, die Dalmarnock Iron Works. Die Firma hatte Aufträge für einige Großprojekte an Land gezogen, unter anderem für den Bothwell Viaduct und die Caledonian Railway Bridge über den Clyde, was ihm ein kleines Vermögen eingebracht hatte. Als sich abzeichnete, dass seine Frau Elizabeth ihm keinen Erben schenken würde, konzentrierte er seine Aufmerksamkeit völlig auf die Kinder seines verwitweten Bruders, Alice und Jamie. Sein Neffe, so hoffte er, würde irgendwann die Firma übernehmen, während seine Nichte mit seiner finanziellen Unterstützung eine gute Partie machen sollte. William Arrols Reichtum mochte neueren Datums sein, aber seine Werte waren unerschütterlich konservativ.

Mit qualmendem Schornstein und kreisenden Schaufelrädern schob sich das Boot in die Flussmitte und fuhr stromabwärts. Sie tuckerten unter Brücken hindurch und vorbei an weiten Feldern, aber auch den feuchten Ziegelmauern von Fabrikgebäuden. Gelegentlich wurde haltgemacht, um neue Passagiere aufzunehmen und andere aussteigen zu lassen, aber das dauerte nie länger als ein paar Minuten.

Je näher sie dem Stadtzentrum kamen, desto dichter war das Ufer mit Speichern und Lagerhäusern bebaut. Die Stadt war auf ihre Wasserwege angewiesen, und die Frachtkähne, an denen sie vorbeifuhren, beförderten alles von Blumen bis zu frischem Fisch, Vieh und Kohle. Vor der Île de la Cité gabelte sich die Seine, und auf den schmalen Flussarmen hinter Notre-Dame herrschte reger Verkehr. Beim Hôtel de Ville wurden gerade ein halbes Dutzend Kähne entladen, und die Luft war erfüllt vom herbsüßen Duft frischer Äpfel.

An Deck des Dampfschiffs griff einer der Künstler nach seiner Gitarre und zupfte an den Saiten. Die Frau in rotem Samt – die Braut, wie Cait vermutete – legte ihren Kopf in den Schoß eines jungen Mannes mit hellem Bart und starrte auf die steinernen Stützbogen des Pont Neuf. Ein anderer Mann füllte sechs Gläser mit Rotwein und brach ein Baguette in kleine Stücke.

»À votre santé!«, rief er seinen Freunden, den anderen Fahrgästen und den Leuten, die auf der Brücke standen und hinunterschauten, zu. »Bonne chance!«

Ein Stück weiter fuhren sie schweigend am Louvre vorbei. Alice hatte sich geweigert, das Museum zu betreten, weil sie behauptete, keine großen Meister oder alte ägyptische Dinge mehr sehen zu können – in den Uffizien in Florenz hätten sie sich mehr als genug Kunst zu Gemüte geführt, fand sie. Das Boot fuhr weiter, machte Halt beim Jardin des Tuileries und etwas später am anderen Flussufer vor dem imposanten Hôtel des Invalides.

»Vom Fluss aus wirkt es größer«, bemerkte Alice. »Was ist da noch mal drin?«

»Das Grab Napoleons«, antwortete Jamie. »Das sollten wir uns anschauen, finde ich.«

»Haben wir nicht schon genug tote Leute gesehen?«, rief Alice. »Stundenlang sind wir auf dem Friedhof Père Lachaise herummarschiert.«

»Nicht lange genug«, sagte Jamie. »Nur dir zuliebe haben wir darauf verzichtet, die Katakomben zu besichtigen.«

»Was in aller Welt ist so faszinierend an einem Haufen alter Gebeine?«

»Wenn du sie dir anschaust, findest du’s vielleicht raus«, gab er zurück und bedachte seine Schwester mit einem giftigen Blick. Je länger ihre Reise dauerte, desto undiplomatischer wurde er, und Alice war zwar sehr lieb, aber nicht besonders einsichtig.

Auf dem Champ de Mars türmten sich entlang des Ufers hohe Erdhaufen. Mehrere Pferdefuhrwerke transportierten Unmengen von Schutt ab, ein Dutzend Männer schaufelten mit ihren Spaten Erde, und das Dröhnen von Hammerschlägen hallte über das Wasser.

»Was haben die denn vor?«, fragte Alice stirnrunzelnd.

»Es ist der Turm«, sagte Jamie. »Sie sind dabei, die Fundamente auszuheben.«

Am hinteren Ende der Baustelle konnte Cait ein paar Männer erkennen, die sich Notizen machten. Sie fragte sich, ob einer von ihnen Émile Nouguier war.

»Ich geh jetzt raus«, verkündete Alice, »und schnappe ein bisschen frische Luft. Allein, wenn ihr nichts dagegen habt.«

Sie sah Jamie und Cait herausfordernd an.

»Nur zu«, sagte Jamie. »Niemand hält dich auf.«

Cait hatte auf einmal Mitleid mit dem jungen Burschen, der in der aufregendsten Stadt der Welt zwei Frauen auf einmal am Hals hatte.

»Sie müssen nicht die ganze Zeit bei uns bleiben«, sagte sie. »Warum steigen Sie nicht an der nächsten Haltestelle aus? Wir können uns später zum Essen im Hotel treffen.«

Jamie strahlte und sprang auf.

»Gute Idee!«, sagte er. »Ich würde mir schrecklich gern im Louvre die Bilder von Tizian anschauen, bevor wir Paris verlassen. Und könnte ich vielleicht bei unserem Bekannten, dem Ingenieur, vorbeischauen? Wenn ich es nicht tue, hält er mich womöglich für unhöflich. Wo ist noch gleich die Karte, die er mir gegeben hat?«

Er zog sie aus seiner Westentasche.

»Émile Nouguier«, las er mit seiner fürchterlichen französischen Aussprache.

Cait spürte, wie ihr leichte Röte ins Gesicht stieg, als sie ihn verbesserte.

»Sie müssen ihm zuerst eine Nachricht schicken«, sagte sie. »Sie können nicht einfach unerwartet bei ihm hereinplatzen.«

Jamie drehte sich zu ihr um und starrte sie an.

»Sie finden, ich sollte es lieber bleiben lassen, oder?«

Das Boot wippte auf den Wellen. Sie fuhren auf dem Fluss durch die Stadt, dachte Cait, sie waren Touristen, die eine Sehenswürdigkeit nach der anderen abhakten, mehr nicht. Sie sollte aufhören, sich mehr zu wünschen, sich nach dem Unerreichbaren zu sehnen, ganz besonders bei ihrer Vorgeschichte. Andererseits, was war schon dabei? In ein paar Tagen würden sie abreisen. Nichts stand auf dem Spiel, es gab kein Risiko.

»Ganz im Gegenteil. Ich bin sicher, Alice würde gern mitkommen«, sagte sie. »Falls es sich arrangieren ließe.«

»Alice?«, wiederholte Jamie stirnrunzelnd. Plötzlich lächelte er. »Bestimmt schafft sie es, wenigstens eine Weile so zu tun, als würde sie sich für Technik interessieren. Ausgezeichnete Idee! Ich frage ihn, ob wir alle drei die Werkstatt besichtigen können.«

Der Dampfer legte bei der Haltestelle Trocadéro an.

»Na dann, nichts wie los«, sagte sie. »Wir sehen uns später.«

»Vielen Dank, Mrs. Wallace«, sagte er und setzte seinen Hut auf. »Und Sie sagen meiner Schwester Bescheid?«

»Ja, aber nicht sofort. Ich glaube, im Moment ist sie anderweitig beschäftigt.«

Jamie und Cait schauten aus dem Fenster. Alice stand an der Reling und hielt sich mit beiden Händen fest. Aber sie genoss nicht die Aussicht. Stattdessen beobachtete sie mit einer Mischung aus Entsetzen und Entzücken, wie eine der Frauen mit dem Weinglas in der Hand allein auf dem Bootsdeck tanzte und dabei ihre Röcke so hoch raffte, dass ein lila Spitzenhöschen hervorblitzte.

Kapitel 4

»Das ist George Seurat«, flüsterte Gabrielle Émile zu und zeigte auf einen großgewachsenen, dünnen Mann mit hoher Stirn und Spitzbart, der in der Ecke stand. »Und das sind seine Bilder.«

Unter hunderten anderer Gemälde waren es vor allem Landschaften, die von der Decke bis zum Boden die Wände bedeckten. Das Bild, das ihnen am nächsten war, hieß Die Brücke von Courbevoie. Émile trat etwas näher heran. Es bestand aus unzähligen winzigen Farbtupfern. Was von Weitem wie Lila aussah, war in Wirklichkeit helles Rot neben blassem Blau. Ansonsten hatte Seurat den Kontrast von warmen und kalten Farben sowie von hell und dunkel genutzt.

»Ich weiß, wo das ist«, bemerkte er. »Auf der Nordseite der Insel La Grande Jatte. Hat er die Insel nicht schon mal gemalt? Wie hieß das Bild noch gleich?«

»Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte, meinst du?«, fragte Gabrielle. »Du hast es gesehen? Grässlich, oder? Die Menschen sehen wie Holzpuppen aus. Hast du gehört, was passiert ist, als er es letzten Monat in Brüssel ausgestellt hat? Es gab einen Skandal!«

Sie flüsterte – die Galerie war gut besucht. Alle wollten sehen, was so viel Aufsehen erregt hatte, und betrachteten Seurats Werke. Einige Leute kniffen die Augen zusammen, als wären ihnen die kräftigen Farben und leuchtenden Schattierungen zu intensiv.

»Ich kann mir nicht vorstellen, dass er je eins verkaufen wird«, fuhr Gabrielle fort. »Noch dazu sind die Bilder viel zu groß. Was für eine Zeitvergeudung!« Sie wandte den Kopf, und Seurat fing ihren Blick ein. Sie nickte ihm kurz zu.

»Und das ist er, sagst du?«, fragte Émile.

»Sprich ihn bloß nicht an, sonst hängst du stundenlang fest, während er ewig über Wissenschaft und Harmonie und all die Theorien schwafelt, die er zusammen mit seinem Freund Paul Signac entwickelt hat – der nebenbei bemerkt noch schlimmer ist.«

»Vielleicht sollte ich es kaufen …«

Gabrielle wirkte ernstlich schockiert.

»La Grande Jatte? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Das wäre eine geradezu sündhafte Geldverschwendung, Geld, das du nie zurückbekommen würdest. Und was würdest du damit machen?«

»Ich würde es in meiner Wohnung aufhängen«, erwiderte er.

»Aber Émile! Du würdest es nicht mal durch die Tür bekommen!«

Sie lachte und warf dabei den Kopf zurück, um ihren schönen Hals zur Geltung zu bringen. Sie machte das nicht nur für ihn. Abgesehen von dem kunstinteressierten Publikum befanden sich in der Galerie auch etliche Künstler und Kunsthändler, Erstere in auffallender Kleidung, mit üppigen Schnauzbärten oder der gebräunten Haut von Menschen, die sich längere Zeit in südlichen Gefilden aufgehalten haben, Letztere in nüchternen teuren Anzügen mit Westen und Taschenuhren. Dies war die dritte Ausstellung der Société des Artistes Indépendants. Anders als bei den Kunstausstellungen im offiziellen Pariser Salon gab es bei der Société keine rigiden Auswahlverfahren durch eine Jury. Ihre Ausstellungen standen gegen die Entrichtung einer kleinen Gebühr allen Künstlern offen. Jeder, der zur Eröffnung kam, wollte sehen und gesehen, anerkannt und bewundert werden. Mit welchem Ziel?

»Heutzutage verkauft niemand mehr irgendwas«, raunte Gabrielle ein wenig später. »Es ist nicht mehr wie in der guten alten Zeit. Und dann noch diese fürchterlichen Bilder von Seurat! Bestimmt schrecken sie das Publikum ab.«

Die Schau fand in dem weitläufigen Pavillon de la Ville de Paris auf den Champs-Élysées statt. Das Gebäude mit seinen zwei Stockwerken und dem Glasdach war anlässlich der Weltausstellung im Jahr 1879 errichtet worden. Jetzt waren im Säulengang im Erdgeschoss Skulpturen ausgestellt, während in den Galerien tausende von Gemälden hingen. Obwohl die Vernissage nicht sonderlich überlaufen war, drängten sich dennoch hunderte Menschen auf Treppen und Emporen, um sich in die Galerien zu quetschen, hauptsächlich, um einen Blick auf die Künstler zu erhaschen, über die sie in der Zeitung gelesen hatten.

»Sieh dir das an«, sagte eine jugendliche Frauenstimme auf Englisch. »Wenn ich die Augen halb zumache …«

Einen Moment lang glaubte Émile, die Stimme zu kennen, und drehte sich um. Ein junges Mädchen und ihre Mutter, Menschen, die er beide nicht kannte und die zusammenzuckten, als er sie anstarrte, als wolle er sie um etwas Kleingeld bitten.

»Pardon«, sagte er.

Heute Morgen hatte er einen Brief von dem jungen Mann erhalten, den er im Ballon kennengelernt hatte und der ihn um eine Führung durch die Werkstatt in Levallois-Perret bat. Es war nicht ausgeschlossen, dachte er, dass auch sie mitkommen würden. Vielleicht waren sie sogar hier, in einem der anderen Räume, in diesem Moment. Und plötzlich erinnerte er sich an die kalte Luft, an eine Hand auf seinem Ärmel, an den Geschmack von Rauch auf seinen Lippen.

»Wer in aller Welt hat der denn eine Eintrittskarte verschafft?«, sagte Gabrielle.

Eine füllige Frau, ohne Begleitung und ein wenig atemlos, war in der Tür erschienen. Sie trug ein rosa Abendkleid mit Rüschen und einer gewaltigen Turnüre, in einem Stil, der längst aus der Mode gekommen war. Ihren Hals umgab ein Samtband, und der tiefe Ausschnitt, der ihr üppiges Dekolleté enthüllte, war mit Stoffblumen verziert. Selbst im matten Licht, das durch die Jalousien fiel, die vor jedem Fenster hingen, war der dunkle Fleck an ihrem Saum – Wein, vielleicht auch Schmutz – nicht zu übersehen. Émile hatte unwillkürlich Mitleid mit ihr. Ob ihr der Fleck aufgefallen war? Bestimmt würde sie ihn später sehen, wenn es zu spät war, und die Scham ebenso eindringlich empfinden wie den Fleck.

»Die Folies Bergère sind auf der Rue Richer«, flüsterte jemand laut genug, um von allen gehört zu werden.

Die Frau hob ihr gut gepolstertes Kinn. Sie hatte keine Zeit für diese Leute, schien ihr Gesichtsausdruck zu sagen, sie hatte Wichtigeres zu tun. Ihr Blick schweifte über die Menge, bis er auf Seurat fiel. In diesem Moment rückte sie ihr Mieder zurecht, straffte die Schultern, ging direkt auf ihn zu und küsste ihn auf die Lippen. Die Anwesenden schienen unisono den Atem einzuziehen, ein kollektiver Ausdruck von Entrüstung und kaum verhohlenem Entsetzen.

»Seine Mätresse«, formte Gabrielle mit dem Mund. »Sind sie nicht beide absolut grässlich? Komm, gehen wir!«

Sie nahm Émiles Arm und schlenderte mit ihm durch die anderen Räume, Räume, in denen hunderte und aberhunderte Bilder hingen.

»Alles recht durchschnittlich«, kritisierte sie. »Heute bildet sich jeder ein, ein Künstler zu sein. Aber das stimmt leider nicht.«

»Und wo hängst du?«, fragte er. »Ich möchte gern die Bilder anschauen, auf denen du zu sehen bist.«

Gabrielle wandte den Kopf und blickte zu ihm auf. Im Zwielicht wirkte ihre Haut sehr blass, ihre Unterlippe tiefrot.

»Im nächsten Saal«, sagte sie und sah ihn aus ihren großen Augen besorgt an. »Aber du wirst doch bitte nicht …«

»Nicht?«

Sie gab keine Antwort. Stattdessen warf sie einen Blick auf die Tür, die zu der offenen Galerie über dem Hauptfoyer führte. Dann raffte sie unvermittelt ihre Röcke, drehte sich um und rauschte in Richtung Tür. Du wirst doch bitte nicht … Die Worte hallten in seinem Kopf wider. Was sollte er nicht? Eine Szene machen? Sich in sie verlieben? Er war sich nicht einmal sicher, ob er das könnte, selbst wenn er wollte.

An diesem Abend trug Gabrielle ein schulterfreies Kleid und hatte sich die Haare zu einem lockeren Knoten aufgesteckt. Ihre Schultern waren schmal, ihre Taille noch schmaler. Vorhin hatte er sich noch gewünscht, er könnte beide Hände auf diese schlanken Hüften legen, deren Konturen von den dünnen Stäben ihres Korsetts geformt wurden, und sie an sich ziehen. Als könnte sie seine Augen auf ihrem Körper spüren, hatte sie sich zu ihm umgewandt. Aber statt seinen Blick einzufangen, schaute sie an ihm vorbei. Er wandte sich um. Ein gut gekleideter älterer Herr mit Monokel starrte in ihre Richtung. Gabrielles Mund war leicht geöffnet, und um ihre Lippen spielte ein winziges Lächeln.

»Monsieur Nouguier!«, rief eine Stimme. »Danke, dass Sie gekommen sind. Meine Frau hat mir versichert, Sie würden bestimmt erscheinen.«

Ein Mann kam mit ausgestreckter Hand auf ihn zugehinkt. Émile fühlte ein Aufwallen von Schuld – das also war Gabrielles Ehemann.

»Ich hätte es mir um nichts in der Welt entgehen lassen«, sagte er höflich.

»Kommen Sie«, sagte der Maler, »schauen Sie sich meine neuesten Werke an. Sie sind sehr gut, das Beste, was ich je geschaffen habe, glaube ich.«

Gabrielles Mann war ganz anders, als er ihn sich vorgestellt hatte. Obwohl sein Akzent nach Mittelschicht klang, wirkte der Maler ungepflegt, ärmlich, krank. Er roch nach Knoblauch und Schweinsleder, nach schalem Wein und Rauch. Als Émile ihm durch das Gedränge folgte, fiel ihm auf, dass eines seiner Beine verkümmert war. Sein Hemdkragen war ausgefranst, die Absätze seiner Stiefel waren abgestoßen. Welcher Schicksalsschlag außer Kinderlähmung hatte den Künstler noch getroffen? Und wie konnte er es ertragen, seine schöne Frau mit anderen Männern zu teilen?

»In diesem Raum ist das Licht besser«, erklärte der Maler. »Er geht nach Norden.«

Émile wartete bewusst, bis er genau in der Mitte des Saales stand, bevor er die Werke des Künstlers betrachtete: eine Frau, die ein Buch las, eine Frau, die sich im Spiegel anschaute, eine Frau, die mit abgewandtem Gesicht schlafend im Bett lag, eine nackte Frau mit Blumen im Haar und einem Lächeln auf dem Gesicht.

»Gefallen sie Ihnen?«, fragte der Maler.