6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

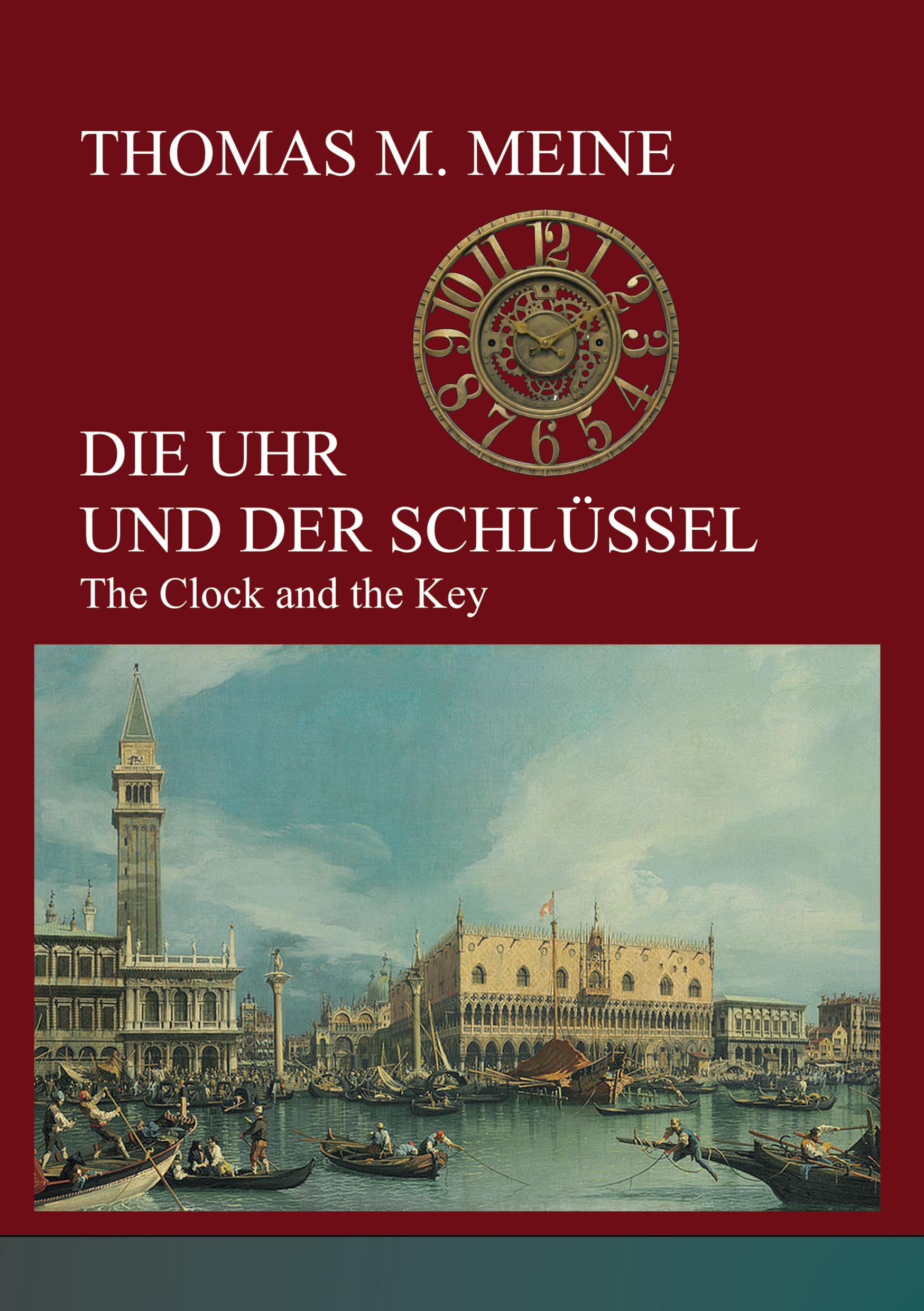

Nach dem Buch 'The Clock and the Key' von Arthur H. Vesey aus dem Jahre 1905, ein Werk, das zu den größten literarischen Romanen aller Zeiten gehört. Das Buch führt auf eine Reise durch Venedig, auch tief hinein in die dunkle Vergangenheit der langsam versinkenden Lagunenstadt – immer noch eine der Perlen unserer Welt, vielleicht die schönste. Einst war sie Zentrum des Handels, der Künste, aber auch eine Hochburg der Intrigen, der Inquisition und des Denunziantentums. Eine geheimnisvolle Uhr und ein Schlüssel – kein Schlüssel zum Aufziehen, sondern ein Schlüssel zu einem großen Rätsel – dessen Lösung dann auch noch zu einem Rennen um die Gunst einer schönen Frau wird. Packende Handlung in einem mysteriösen Umfeld, mit immer neuen Wendungen. Wem kann man in diesem Intrigenspiel vertrauen? Eine schwierige Frage für den Protagonisten, der aus seinem faulen Leben in der 'Serenissima' herausgerissen wird. Mit Erläuterungen und zusätzlicher Bebilderung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

New York, 1905 D. Appleton and Company, Februar 1905

Mit zusätzliche Bebilderungen, die nicht im Originalwerk vorhanden sind, sowie diverse Anmerkungen. Es wurden weiterhin einige Änderungen und Korrekturen vorgenommen, soweit sie dem logischen Ablauf der Handlung dienlich waren.

INHALT

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Kapitel

1. KAPITEL

Unsere Gondel, weit draußen auf der Lagune, bewegte sich kaum. Jacqueline und ich störten uns nicht daran, unter unserem rot-weiß gestreiften Sonnendach. Pietro, unser Gondoliere, wagte sogar, sich eine Zigarette anzustecken.

Silbergraue Kuppeln, Glockentürme und Turmspitzen strahlten durch den goldenen Schleier der über der verzauberten Stadt hing. Überall herrschte eine große Stille – nur das Plätschern von Pietros gemächlichem Ruderschlag war zu hören, und schwach, sehr schwach, ein paar läutende Glocken.

»Davon habe ich geträumt«, sagte Jacqueline, »nur dass die Träume eine utopische Gestalt hatten, verglichen mit der Wirklichkeit. Ich muss meine Augen schließen, denn ich befürchte, von all dem weggeweht zu werden und in einem einzigen Augenblick zu verschwinden. Aber da ist es, dein liebes, liebes Venedig – der grüne Garten, ganz dort oben, die weiße Riva [Riva degli Schiavoni, einer der bedeutendsten Kais in Venedig] – die Strandpromenade, die sich in der Sonne badet, der rosarote Palast und die roten und orangenen Segel, die langsam vorbeiziehen. Wir werden gleich an der Piazza sein [Piazza San Marco, Markusplatz], und der Markusdom wird da sein, und die Tauben und die weißen Paläste. Oh, dort gibt es keinen falschen Ton der den perfekten Zauber von Venedig zerstören würde, nicht einen einzigen.«

Ich erhob mich. Während Jacqueline von der Schönheit Venedigs betört wurde, wurde ich durch die Schönheit von Jacqueline betört. Ich musste jetzt unbedingt etwas Alltägliches sagen oder ich würde mich vergessen.

»Oh, ihr von den Göttern Begünstigten«, murmelte ich, »die ihr gefeit seid, gegen hässliche Anblicke und Klänge. Und doch, nicht einmal im Paradies, selbst in diesem Paradies, seid ihr völlig immun. Schaut her, da ist ein alter Dampfer, der sich dreist seinen Weg von der Mole [am Markusplatz] nach Guidecca [dem Kern der Stadt vorgelagerte Insel] bahnt. Das weit entfernte Rumpeln kommt von der Eisenbahn, die über die lange Brücke von Mestre fährt. Und, puh, das ist die Zwölf-Uhr-Pfeife der Fabrik. Hier hast du drei Töne von Fortschritt und Zivilisation, in dieser Stadt der toten Träume und toten Hoffnungen.«

Jacqueline drehte sich auf ihrem Sitzplatz herum und schaute mich eigentümlich an.

»Mein lieber Richard, wirst du mir eine Frage beantworten?«

»Gerne, wenn sie nicht zu schwierig ist; vergiss aber nicht, Jacqueline, dass Venedig nicht unbedingt ein Zentrum des Denkens ist.«

»Dann sag mir bitte, warum es so ist, dass du in New York, noch nicht einmal vor zwei Monaten, so charmant von deinen venezianischen Himmeln und deiner wundervollen Lagune gesprochen hast, sodass ich mich so sehr danach sehnte. Und nun, da ich schließlich unter einem deiner wundervollen Himmel bin und an deiner wundervollen Lagune, musst du mir von den schrecklichen Dingen erzählen, die damit im Widerspruch stehen, und die ich gerne für diesen glücklichen Moment, vergessen würde, anstatt mir zu helfen, Venedig zu lieben.«

»Weil ich es mir nicht gestatte, zu vergessen, dass ein glücklicher Moment nicht ein ganzes Leben ist«, antwortete ich mit ernster Stimme.

»Wirklich, ich verstehe dich nicht«, sagte sie.

Sie schaute mich offen an – zu offen – das war das Problem.

Ich zögerte. Trotz der fadenscheinigen Einwände, die ihre mitgereiste Tante voller Misstrauen vorgebracht hatte, bin ich heute mit Jacqueline allein hierhergekommen, um ihr zu sagen, warum ich es mir nicht erlauben kann, sie zu lieben. Ich muss auch hinzufügen, dass ich sie lachen hören wollte, wenn sie sich köstlich über meine Gründe amüsiert. Und dennoch zögerte ich. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie etwas für mich empfand. Aber wenn ich dann ihre Frage wahrheitsgemäß beantworten würde, riskierte ich ein schreckliches Erwachen.

»Weißt du, wie lange ich in Venedig gelebt habe?«, fragte ich sie sofort, mit vorgegebener Sorglosigkeit.

»Drei Jahre, ist es nicht so?«, sagte sie, »das ist eine lange Zeit um zu träumen und zu faulenzen, nicht wahr?«

»Ja«, gab ich als Antwort. Ihre Augen schauten feierlich auf die Lagune.

»Und es erscheint mir wohl kaum wie ein mannhaftes und kräftezehrendes Leben für einen Burschen zu sein, von – sagen wir mal – dreißig Jahren«, fuhr ich fort, »wenn man drei Jahre damit zubringt, sich in den Schlaf zu wiegen, als wäre man in einer Gondel?«

»Nein«, sagte sie mit einem nervösen Lächeln, »das ist kaum das, was man als anstrengendes Leben bezeichnen kann.«

»Ein Leben wie dieses«, bohrte ich weiter, »muss in einem sehr unvorteilhaften Kontrast zum Leben von Männern stehen, die du, zum Beispiel, in New York kennst.«

»Ich nehme an, dass man sein Leben auch hier in Venedig sinnvoll verbringen kann«, meinte sie.

Ich brachte ein eher bitteres Lachen hervor.

»Man steht um zehn Uhr auf«, murmelte ich. »Dann nimmt man seinen Kaffee im Bett und vertrödelt die Zeit mit der Zeitung. Ein leichter, sehr leichter Spaziergang bis um zwölf – zu den Gärten, vielleicht. Oh, du kannst in Venedig kilometerweit gehen, dort, wo die Touristen nicht hinkommen.«

»Um zwölf Uhr Frühstück bei Florian's auf der Piazza. Ein längeres Rauchvergnügen, vielleicht eine Ruderpartie auf dem Lido oder etwas Schwimmen, denn es ist Sommer. Um fünf Uhr wieder eine gute Pfeife und gelegentlich ein Drink, wieder auf der Piazza, zusammen mit Freunden. Um sieben Uhr Abendessen im Grundewald [legendäres Hotel]; es wird zu einer bedeutsamen Angelegenheit, wenn jemand über zehn Minuten das Menü studiert. Dann wieder ein langes Rauchen draußen vor der Lagune, unter den Sternen, mit den Lichtern von Venedig in der Ferne. Auch die Herde der Touristen ist weit weg, die in Ekstase ihre Handschuhe ruinieren, wenn sie dem kräftigen Tenor Beifall klatschen, der unter den Balkonen des Grandhotels singt. Und dann, ein schlechter und traumloser Schlaf. Am nächsten Morgen das Ganze wieder von vorne.«

Jacqueline rang nach Luft. Sie schaute mich mit einer seltsamen Entschlossenheit an, und ich fühlte mich unwohl unter ihren Blicken. Ich wusste, dass sie ziemlich unbarmherzig zur Kenntnis nahm, dass ich fett geworden war.

»Es ist ziemlich schwierig, sich in Venedig fit zu halten«, verteidigte ich mich.

»Und das hast du wirklich drei Jahre lang gemacht«, sagte sie schließlich, fast bewundernd. Sie sah mich dabei an, als wäre ich ein seltsames Tier, das raffinierte Kunststücke vorführt.

»Ja, für drei Jahre«, sagte ich, »ausgenommen Flüge nach New York und London im Januar und Februar, und ein paar Wochen in Tirol, während der Monate Juli und August«, fügte ich standhaft hinzu.

»Und du hast dieses Leben wirklich geliebt?«, fragte sie, immer noch verwundert.

»Ja, aber jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, an so etwas wieder Spaß zu haben«, sagte ich. »Seit letzten Dienstag verachte ich mich dafür.«

»Seit letztem Dienstag!«, wiederholte sie und errötete dann.

Es war am Dienstag, als Jacqueline und ihre Tante in Venedig angekommen sind.

»Aber du beantwortest meine Frage nicht«, sagte sie, »was das sinnvolle Verbringen der Zeit angeht.«.

»Ich beantworte sie indirekt«, sagte ich, etwas verträumt, fügte dann aber eher unvermittelt hinzu: »Du hast mich nicht gekannt, bis ich nach Oxford kam, nicht wahr?«

»Nein«, sagte sie.

»Ich wurde nach Eton geschickt, als ich ein kränklicher und scheuer, kleiner Bursche von vierzehn Jahren war.

Ich hatte ein sehr einsames Leben in New York. Meine Mutter war dermaßen besorgt, dass ich eine gute Zeit hätte, wie die anderen Jungs, und mit einem amerikanischen Akzent rufen und spielen und sprechen würde, sodass sie mich an einen eingebildeten Englischlehrer gebunden hat, der mich zur Erholung lediglich auf einsame Spaziergänge im Park mitnahm.«

»Ich war kaum besser dran als diese bleichen, kleinen Idioten, die du paarweise in Rom oder Palermo herumlaufen siehst, die in diese lächerliche, breitgewebten Uniformen gekleidet sind und Gehstöcke mit sich tragen. Eigentlich war ich noch schlechter dran als diese, denn es gibt viele von ihnen und nur einen nachlässigen Priester. Aber mein Bewacher hatte mich ganz für sich selbst. Stell dir vor, ich hatte nie einen Baseball in meiner kleinen Faust. Stell dir so einen Jugendlichen vor, inmitten von Tausenden von munteren englischen Schuljungen, und noch dazu ein Amerikaner.«

»Armer kleiner, heimwehkranker Junge«, murmelte sie. Und dann?«

»Fünf Jahre, in denen man gemieden wird, missgelaunt, mit langen, einsamen Fahrten im Ruderboot auf dem Fluss, mit Träumen, die schlecht für einen Jungen meines Alters sind – eine lange Zeit, die ich in dieser Weise verbracht habe. Das war mein Leben in der öffentlichen Schule.«

»In Oxford war es ziemlich gleich. Ich zog das alles in einer lustlosen Art durch und bekam mein Diplom. Aber von nun an beherrschten mich die Gewohnheiten der Jugendzeit. Ich fand es schwerer als zuvor, meine Aktivitäten zu gestalten. Ich fand mich mehr und mehr in der Rolle des Beobachters des Lebens um mich herum – das ist weder eine glückliche Art zu leben, noch eine gute Grundlage für einen Amerikaner, sich den Pflichten des Lebens zu stellen.«

»Das glaube ich nicht«, sagte Jacqueline in ernstem Ton. Obwohl sie Mitleid mit dem einsamen, kleinen Jungen hatte, so kannte doch sie keine Gnade für den Mann.

»Und weil du dich durchs College gefaulenzt und das so geliebt hast, kamst du hier nach Venedig, um den Rest deines Lebens mit so einer Faulenzerei zu verbringen?«, fragte sie mit einiger Verachtung.

»Nun, das war kaum so gewollt«, sagte ich geduldig. »Nein, ich ging zurück nach Amerika und kam zum ersten Mal Angesicht zu Angesicht mit meinem Vater. Wenigstens war es das erste Mal, dass er sich bemüht hatte, in einer herzlichen Art mit mir zu sprechen. Du kennst meinen Vater gut, sodass ich mich nicht über seine Tugendhaftigkeit auslassen muss.«

Jacqueline lächelte, aber es kam keine Boshaftigkeit über ihre Lippen, wie das bei mir der Fall war. »Amerikanische Frauen, sagte ich, verlangen viel von ihren Männern und Vätern. Aber wenigstens respektieren sie ihre Männer und Väter, die sich abschuften, um ihnen ein vergnügliches Leben zu bereiten.«

Daraufhin antwortete sie sehr förmlich: »Ich habe deinen Vater immer als einen höchst interessanten Mann empfunden. Ich weiß, dass er dich auf seine Weise liebt. Dass du so wenig Ehrgeiz hast, ist die Enttäuschung seines Lebens. Er hat oft mit mir über dich gesprochen.«

»Ja, ja«, sagte ich hastig, »zweifelsohne liebt er mich auf seine Weise. Wir verstehen uns aber kaum. Am Morgen, als ich von England zurückkam, wo ich mein Diplom erhalten hatte, rief er mich in sein Büro und fragte mich ohne Vorwarnung, für was ich glaubte, geeignet zu sein. Ich sagte ihm, dass ich absolut keine Vorstellung hätte. Er schlug mit seiner großen Faust auf den Tisch und brüllte: 'Bisher, junger Mann, hatte deine Mutter ihre Zeit gehabt. Sie hat dich verhätschelt und einen Idioten aus dir gemacht, mit deiner englischen Erziehung und deinem englischen Akzent. Nun bin ich dran. Geh nach Deutschland, bleib da zwei Jahre und komme als Chemiker zurück. Ich will, dass du mir in der Fabrik hilfst'.«

»Ich hätte nie gewagt, ihm zu widersprechen. Ich war eher erleichtert gewesen, aus seiner Gegenwart verschwinden zu können. Also nahm ich den Scheck, den er mir übergab, und schüttelte pflichtbewusst seine Hand. 'Auf Wiedersehen', sagte er, 'und wenn ich Chemiker sage, meine ich ein guter Chemiker', fügte er hinzu. 'Wenn du das nicht wirst, brauchst du dich überhaupt nicht bemühen, zurückzukommen'. Am nächsten Morgen buchte ich eine Passage nach Bremen.«

»Den Rest kenne ich«, sagte sie und schaute auf die Uhr.

»Ich kann dazu nur sagen, dass ich es mir wünsche, du würdest es aus meiner Sicht sehen. Ich bin dann nach Berlin gegangen und mein Name wurde in das Studienregister eingetragen. Ich habe viel Bier getrunken, aber wenig Chemie studiert. Am Ende meiner zweijährigen Probezeit begann ich mit Sorge an die Abschiedsworte meines Vaters zu denken: '… und ein guter Chemiker, oder du brauchst dich nicht zu bemühen, zurückzukommen'.«

»Und dann, eines Tages, war ich ziemlich ratlos, was ich tun sollte, als ich hörte, dass meine Mutter plötzlich gestorben war. Sie hatte mir ein kleines Vermögen hinterlassen.«

»Ich fürchtete mich mehr denn je davor, zu meinem Vater zurückzukehren. 'Warum sollte ich?' – das begann ich mich zu fragen. 'Warum solltest du?', wiederholte mein damals einziger Freund.«

»Dieser Freund war ein schrumpeliger, exzentrischer, prahlerischer kleiner Mann, aber mit einer nimmermüden Begeisterung für das Seltene und Schöne.«

»Er sprach in gerissener Weise, um mich zu verleiten. Er sagte: 'Die Idee deines Vaters von einem erfolgreichen Leben ist die von Arbeit und immer noch mehr Arbeit – von Aufgaben und Gewohnheiten, die einen unweigerlich immer stärker festhalten, so wie die Jahre vergehen. Das bedeutet keineswegs Erfolg, sondern grässlichstes Versagen. Ein Leben, das sich aus Gewohnheiten und Aufgaben zusammensetzt, die einen sicher durch das Leben geleiten, Minute für Minute, ist ein Leben, aus dem alle Aufregung und leidenschaftlicher Genuss und Wonnen ausgeschlossen sind. Wenn man ein solches Leben lebt, ist man eine Maschine und kein Mensch'.«

»'Komm mit mir nach Venedig', sagte er. Ich werde dir zeigen, wie man lebt. Warum sollten wir zurück nach Amerika mit all seinen Scheußlichkeiten gehen? Dort gibt es Millionen von Dummköpfen, die verbissen arbeiten, um die Welt am Laufen zu halten – warum sollten wir in die Reihen der Sklaven unter der Peitsche gezogen werden? Es gibt Tausende, die sich quälen und streben, um Schönes zu erschaffen – und um schrecklich zu versagen. Es gibt Hunderte, um die Welt besser zu machen. Warum solltest du ein Sklave deines Gewissens werden? Dagegen gibt es so wenige, welche die hohe Kunst des Lebens beherrschen. Sei einer von ihnen. Genieße in Perfektion. Genieße weise. Das Leben kann für dich etwas so Seltenes und Schönes sein, dass das Schreckliche und Vulgäre für dich nicht existieren wird'.«

»Ich habe auf ihn gehört. Ich bin nach Venedig gekommen. Hier bin ich.«

»Da gibt es etwas durchaus Edles in alledem«, sagte Jacqueline wehmütig, »aber auch irgendwie Spitzfindigkeiten, und es erscheint mir schrecklich eigensinnig.«

»Spitzfindigkeit! Eigensinnigkeit! Wie raffiniert Spitzfindigkeit und Eigensinnigkeit sein kann, kann nur ich dir sagen. Liebe Jacqueline, ich habe eine Sache bei meinen Überlegungen außer Acht gelassen, als ich mir dieses Paradies für Idioten zurechtgelegt habe.«

»Und was war das?«, fragte sie. Man konnte Jacqueline ansehen, dass sie besorgt war. Ich wusste, dass sie mich bemitleidete.

»Ich hatte vergessen, dass man auch lieben kann.«

Ich lehnte mich zu ihr hin und kümmerte mich nicht um Pietro, der, so wusste ich, unter dem rot und weiß gestreiften Sonnensegel hindurch auf uns blickte. Ich nahm ihre Hand. »Liebe Jacqueline, denkst du, dass es zu spät für mich ist, noch einmal neu anzufangen?«

Jacqueline schwieg. Sanft zog sie ihre Hand zurück. Ich hatte gefühlt, wie sie in der meinen gezittert hatte.

»Erkennst du nun, dass ich deine Frage beantworte?«, fragte ich sie. »Als ich in New York war und schließlich wusste, dass ich dich für immer lieben würde, musste ich mich stets daran erinnern, dass dies hier meine Welt war. Ich hatte vor mir ein Ideal aufgebaut. Ich musste dem treu bleiben.»

«Aber nun, da du nun selbst in Venedig bist, muss ich mich genauso stark daran erinnern, dass du aus der Welt der Dampfer und der Fabriken kommst – einer Arbeitswelt – eine unbarmherzige Welt. In dieser Welt zerreißen sich die Menschen für einen Namen, für eine Position. Jeder denkt nur an sich und verhält sich rücksichtslos, manchmal skrupellos gegenüber anderen. Jeder bemüht sich wie verrückt, etwas zu erreichen, das außerhalb seiner Reichweite liegt.«

»Das ist die Welt, aus der du kommst. Ich habe mich immer und immer wieder daran erinnert. Es nützt aber nichts. Ich kann nicht länger schweigen. Ich muss es aussprechen. Ich liebe dich.«

Sie saß still da. Ihre Augen schauten hinaus auf die Lagune. Dann nahm sie ihre Hände auf die Knie und schaute mich mit einer seltsamen Entschlossenheit an. Als sie sprach, tat sie das so langsam, so entschieden, dass ihre Worte wie ein unerbittliches Schicksal klangen.

»Mein lieber Richard, du bist ein außergewöhnlicher Mann. Du bist eines der seltenen Exemplare, die sich an ein vollkommen unmögliches Ideal klammern. Wenn du dieses Ideal nicht erreichen kannst, gibst du dich einfach dem Materialismus hin, ein Materialismus, der dich erdrückt.«

Du hast noch nicht einmal versucht, ein Mann zu sein. Es ist nicht zu glauben, dass du dich absichtlich hingelegt hast, um dich auf einem blumigen Bett der Bequemlichkeit zu rekeln. Deine letzten Worte über meine arme Welt zeigen, wie groß die Kluft ist, die sich zwischen uns gebildet hat. Ja, ich komme aus dieser Welt. Ich blühe in ihr auf. Aber du spottest über genau die Fähigkeiten, über die du nicht verfügst. Das ist so leicht zu machen, und, vergib mir, auch so schwach.«

»Du nennst meine arme Welt rücksichtslos. Aber oft gehen Rücksichtslosigkeit – ja sogar Skrupellosigkeit – zusammen mit Stärke. Der Mann, den ich liebe, muss etwas von dieser Härte haben, die du verachtest. Es ist besser, wenn er skrupellos ist, als schwach. Und was Geduld anbelangt, bedeutet eine große Geduld auch große Stärke. Aber du, mein lieber Dick, bist nur ein Stück vom bric-à-brac [Trödel, Schnickschnack], du und deine Ideale. Man sollte dich in einer Glasvitrine aufbewahren.«

»Du hältst dich für zu précieux [wertvoll] für die Auseinandersetzungen des Lebens, aus dem du dich zurückziehst. Deine Liebe erwidern? Unmöglich! Du hast nichts getan, diese zu verdienen.«

Ich konnte nicht sprechen. Sie hatte mir die Wahrheit gesagt.

Plötzlich schaute sie mich an und berührte leicht meinen Arm. »Ich habe dir wehgetan«, sagte sie.

»Nun warum auch nicht?«, antwortete ich ruppig. »Es ist die Wahrheit. Aber Jacqueline, ist dies deine endgültige Antwort? Wenn ich mich in diesen Kampf werfe – wenn ich dir zeige, dass ich mich bemühen und Dinge erreichen kann, für die Frau die ich liebe, wenn nicht auch für mich, lässt du mich dann wieder sagen, dass ich dich liebe?«

»Kann der Leopard seine Flecken verlieren?«

»Das wird man sehen. Lass mich dir beweisen, dass ich nicht annähernd der Dilettant bin, den du an der Oberfläche erkennst. Wenn ich mich bisher nicht darum gekümmert habe, Erfolg zu haben, war es vielleicht deshalb, weil es nichts oder niemanden gab, wofür es sich gelohnt hätte. Wenn ich dir zeige, dass ich wirklich diese Qualitäten habe, die du verlangst, und von denen du denkst, dass ich sie nicht habe, wirst du mir erlauben, dir noch einmal zu sagen, dass ich dich liebe?«

»Was könntest du tun, um das zu zeigen?«, fragte Jacqueline in eher gütigem Ton.

»Ich könnte schon morgen nach New York zurückgehen und bei meinem Vater im Geschäft tätig sein«, sagte ich.

»Morgen nach New York!«, sagte sie mit Bestürzung.

»Ja«, rief ich freudig aus, doch ich bemerkte ihr Entsetzen.

»Ich wage nicht, dir das zu raten«, antwortete sie. »Ich könnte diese Verantwortung nicht übernehmen, wenn ich dich nicht liebe. Ich liebe dich nicht. Und wenn du dann dem Geschäft nicht gewachsen bist, wirst du sicher versagen.«

»Würdest du mich von einem Versuch abhalten, das zu tun, für das du mich verurteilt hast, weil ich es nicht tue?«, fragte ich ungeduldig.

»Es könnte sein, dass es hier in Venedig eine Aufgabe gibt«, fuhr ich fort.

»In Venedig?«, sagte sie, »unmöglich!«

»Du hast mir einmal gesagt, dass du daran gedacht hast, die Legenden von Venedig aufzuschreiben«, erinnerte ich sie. »Du sagtest, dass dies nie gut gemacht wurde. Warum sollte man sich nicht daran versuchen?«

»Oh, das!«, rief sie missmutig aus.

»Warum denn nicht?«, fragte ich. Es muss eine vollkommene Veränderung im Leben sein – von Gewohnheiten und Zielen. Warum soll ich nicht etwas Großes versuchen, während ich mich hier befinde?«

»Mein lieber Richard«, insistierte Jacqueline vorsichtig, »es macht keinen Unterschied, wie seltsam die Arbeit von einem ist. Es könnte sogar eine nutzlose Aufgabe sein, man muss nur Geduld und Stärke bei der Ausführung an den Tag legen.«

»Jacqueline, du machst mir Hoffnung.«

Sie hielt ihre im Handschuh steckende Hand hoch und lächelte.

»Nein, ich mache dir keine Hoffnung, noch gebe ich dir einen Grund zu verzweifeln. Ich liebe dich nicht – im Moment, und ich könnte so einen wie dich nicht lieben. Ob ich dich aber lieben würde, wenn du anders wärst – wenn du Ehrgeiz und Ausdauer hättest – kann ich dir jetzt nicht sagen.«

»Und dennoch werde ich dich dazu bringen, mich zu lieben, Jacqueline.«

Unsere Augen trafen sich für einen kurzen Moment, dann schlossen sich die ihren vor meinem starren Blick.

»Kannst du dem Gondoliere sagen, dass er schneller rudern soll?«, sagte sie. »Ich werde zu spät zum Mittagessen kommen, und ich habe noch eine Verabredung um drei Uhr.«

»Dann werde ich dich heute Nachmittag nicht sehen?«, fragte ich.

»Vielleicht doch, wenn du dich dafür interessierst, meine Tante und mich auf einer kleinen Erkundungsreise zu begleiten.«

»Es wäre mir ein Vergnügen. Wohin geht es denn?«

»Zu einem alten venezianischen Palast am Canale Grande. Wir werden ihn von der Dachkammer bis zum Keller inspizieren. Ein Antiquitätenhändler wird uns dorthin bringen. Er wird den Inhalt des Palastes für uns kaufen, wie er ihn dort vorfindet. Du kennst meine Tante, Mrs. Gordon, sie ist niemals so glücklich, als wenn sie einige nutzlose Stücke vom bric-à-brac kauft.«

»Hütet euch vor den Trödelhändlern hier in Venedig. Er ist ein Jude – euer Händler – da könnt ihr sicher sein.«

»Oh, nein, das ist er nicht. Meine Tante und ich kennen ihn gut. Er ist ein Amerikaner.«

»Wie ist sein Name?«

»St. Hilary. Er hat einen riesigen Laden auf der Fifth Avenue.«

»St. Hilary!«, rief ich aus, »und der ist wieder hier in Venedig!«

»Du kennst du ihn, warum?«

»Weil dieser St. Hilary der Mann ist, von dem ich dir erzählt habe«, antworte ich mit Bedacht, »weil es der ist, der mich so verhext hat, nach Venedig zu gehen. Er ist dafür verantwortlich, dass ich die letzten drei Jahre vergeudet habe. Dafür hege ich einen großen Groll gegen ihn. Er schuldet mir einiges an Wiedergutmachung. Ja, ich bin interessiert, euren Palast mit St. Hilary als Führer zu sehen. Wann soll ich euch treffen?«

»Vor dem Florian's auf der Piazza um drei Uhr. Aber du hast unseren Gondoliere noch nicht aufgerüttelt.«

Ich stupste Pietro mit meinem Gehstock an. Pietro warf seine Zigarette weg und bog sein Ruder. Die Gondel sprang jetzt fröhlich, wie ein lebendes Ding, auf die Mole zu.

2. KAPITEL

Meine Zimmer befanden sich in einem wundervollen, alten Palast auf Guidecca, in einem der unmodischen Viertel von Venedig. Von den Fenstern, die sich genau gegenüber der Salute* befanden, hatte ich aber einen der schönsten Ausblicke auf Venedig.

[* Santa Maria della Salute, eine barocke Kirche und eines der berühmtesten Wahrzeichen von Venedig, von den Einheimischen nur kurz 'Salute' genannt].

Das allein hätte schon ausgereicht, aber der wesentliche Charme des Ortes lag für mich in der Tatsache, dass die sich überall verbreiteten Ausflügler kaum hierher kommen.

Um Viertel vor drei ging ich an Bord eines Dampfers vom Fondamenta della Croce, der breiten, sonnigen Landestelle vor meinem Palast, und machte die Überfahrt zur Mole. Es war das erste Mal in drei Jahren, dass ich dieses bescheidene Schiff betreten habe. Man muss verstehen, dass der Dampfer nun Teil meiner neuen Lebensart war. Er stand für Betriebsamkeit und allgemeine Hast, die Eigenschaften von denen Jacqueline glaubte, sie würden mir so bedauerlicherweise fehlen.

Sie gab mir eine große Befriedigung – diese kleine Reise. Ich gab einem Schaffner in einer schäbigen Uniform mein Geld, ich sah ihm dabei zu, wie er das Seil vom Poller löste, ich hörte den Steuermann, wie er in das Sprachrohr brüllte, runter zum Maschinisten in seinem Kabäuschen und setzte mich zwischen einen unrasierten Pfarrer und eine schlampige alte Frau, die einen Korb voller Aale bei sich hatte. Das alles war für mich neu und interessant.

Die Welt war hell und klar an diesem Nachmittag. Der Himmel erschien mir niemals so blau gewesen zu sein. Es gab etwas für mich zu tun – was es war, wusste ich nicht so genau (denn ich hatte den Vorschlag von Jacqueline nicht ganz ernst genommen), aber irgendwo sollte ich meine Aufgabe bekommen, und so Jacquelines vollkommenen Liebe und Achtung finden. In der Zwischenzeit würde ich sie oft sehen.

Ich sprang an Land, als Erster der Passagiere, und lief zügig über die Piazzetta [verlängert die Piazza zum Meer hin]. Ich sah sie sofort an einem der kleinen, schwarzen Tische bei Florian's sitzen – St. Hilary in der Mitte, und Mrs. Gordon und Jacqueline auf jeder Seite. St. Hilary sprach – wie gewöhnlich.

Mein alter Freund zeigte keinerlei Überraschung, als er mich sah. Das war nicht seine Art. Er gab mir noch nicht einmal die Hand sondern grüßte mich nur mit seinem Rattanstock und fuhr fort zu reden – wie gewöhnlich.

»Dann ist es die Schönheit von Venedig, die Euch beide beeindruckt?«, sagte er. »Die Schönheit! Ich kann diesen Ausruf nicht mehr hören. Lasst mich Euch sagen, dass es für einen Menschen etwas unendlich Reizvolleres gibt, als die Schönheit von Venedig, wenn man genau weiß, nach was man sucht und wo man es findet.«

»Und was ist das?«, fragte Mrs. Gordon, als St. Hilary eine Pause machte.

»Es ist ein Mysterium«, sagte er mit eindrucksvoller Stimme.

»Es ist ein Mysterium!«, wiederholte die Tante von Jacqueline. »Und warum ist es ein Mysterium?«

»Hören Sie zu. Ich will, dass Sie es verstehen. Es ist Nacht, Sie sind ganz allein – Sie sind in ihrer Gondel. Und es ist spät – sehr spät. Ganz Venedig schläft. Sie treiben langsam den Canale Grande hinunter. Sie hören nichts, außer dem sonderbaren Schrei 'stai-li, oh' [bleib weg, oh – eine Warnung für andere Boote], wenn der Gondoliere sich einer Ecke nähert. Oben sind die Sterne, und auch in dem dunklen Wasser um einen herum sind die Sterne – Tausende von ihnen – die sich in tausend kleinen Wellen spiegeln. Auf dieser Seite und auf der anderen – stumm wie die Toten – liegen die geplünderten Orte. Sie leiden stumm. Sie sind geschändet worden. Ihre Herrlichkeit ist vergangen. Einige von ihnen sind jetzt Pensionen, eine Glasfabrik, ein Postamt, ein Geschäft mit billigen und falschen Antiquitäten. Aber einst wohnte in ihnen ein Pesaro oder Contarini. Bilder von Titian und Giorgino schmückten ihre Wände. In ihnen war die Pracht der Renaissance – goldene, unbezahlbare Stofftapeten, Bronzearbeiten, Bilder, Schätze aus dem Osten – von Konstantinopel oder vom weit entfernten Tatarstan. Alles Schöne aus der ganzen Welt fand einst den Weg hinter diese verschlossenen Tore.«

»Aber wo ist das alles hin – alle die Schätze, all das Schöne? Wurde jeder Tempel ausgeraubt? Hat sich der Vandale in dem Heiligsten des Heiligen herumgetrieben? Sind nur noch die nackten Wände übrig geblieben, nur noch die bloßen Skelette von all dieser Pracht der Menschheit?«

»Oder gibt es vielleicht, irgendwo in einer dunklen Kammer – in einem geheimen Zimmer – ein vergessenes Meisterwerk, das vielleicht vor Jahrhunderten versteckt wurde – eine von einer raffinierten Hand gemalte Schönheit, oder einige Juwelen, die darauf warten, dass sie jemand aus ihrer Dunkelheit befreit? Das muss so sein. Ich weiß, dass es da ist.«

»Hören Sie mich? Ich sagte, dass ich es weiß. Da, Madame, liegt für mich das Mysterium von Venedig.«

»Für Sie ist es das«, antwortete Mrs. Gordon gelassen, »aber nur deshalb, weil Sie ein Antiquitätenhändler sind. Aber warum soll Venedig in dieser Hinsicht mysteriöser sein als andere große Städte?«

Ich dachte, dass Mrs. Gordon recht hatte. Die Begeisterung von St. Hilary war weit hergeholt, von dem schicken kleinen Mann mit seinen schwarzen, zwinkernden Augen, mit seinem pergamentfarbenen Gesicht, das durchfurcht war wie eine Handfläche. Er war lebhaft wie eine Marionette an ihren Fäden, doch ordentlich wie eine Schneiderpuppe. Ihm war es ernst, absurd ernst, mit seiner nutzlosen und kuriosen Einbildung.

»Vielleicht ist es so«, seufzte er. »Lassen Sie uns sagen, dass es die Leidenschaft des Sammlers ist, der spricht, und nicht das nüchterne Urteil des Händlers. Und dennoch, dennoch, schickt mich diese Hoffnung an unmögliche Plätze in Persien oder Burma. Ja, und nun hat sie mich wieder nach Venedig gebracht.«

»Nach Venedig!, rief ich erstaunt aus. »Du lässt dich durch eine Laune leiten, die so ungewiss, so eingebildet ist, wie diese?«

»Lieber Richard Hume, vielleicht ist für mich diese Laune, wie du sie nennst, nicht so ungewiss oder eingebildet«, antwortete er.

»Aber«, protestierte ich, »du hast keinen Beweis für deine Schätze. Warum sind sie nicht in Glasvitrinen drüben im Markusdom. Warum sind deine Gemälde nicht in den Museen? Warum findet man deine Antiquitäten nicht in den Geschäften?«

Er schaute mich mit einem seltsam nachdenklichen Ausdruck an.

»Was wir niemals hatten, das vermissen wir auch nicht«, grübelte er. »Keiner hat die Venus von Milo vermisst, oder den Fries des Parthenon, oder den Kohinoor Diamanten. Dennoch nennen wir sie heute drei der Wunder der Welt.«

»Weil es nur drei davon gibt«, sagte ich ungeduldig. »Ich befürchte, dass du sehr weit herumsuchen musst, bevor du das glückliche vierte Wunder findest.«

»Ohne Zweifel«, sagte er gleichgültig, »ohne Zweifel.« Und dann fügte er ganz belanglos hinzu, »niemand wird sich vorstellen können, dass Kronen so leicht verloren gehen können.«

»Und, war das so?«, fragte ich neugierig.

»Erst kürzlich hat meine eine bei Ausgrabungen gefunden, nicht weit weg von Toledo. Sie war für tausend Jahre verschollen. Das war so ein Fund. Dann die Krone des Kaisers von Österreich, die heilige Krone, die Szenta Korona [Stephanskrone], ging nicht weniger als drei Mal verloren und wurde wiedergefunden. Das letzte Mal, das war kein halbes Jahrhundert her, verschwand sie nach der Niederlage von Kossuth. Einige sagten, sie wäre nach London verschwunden, andere sagten, man hätte sie zerlegt und die Juwelen in Konstantinopel verkauft. Dennoch wurde sie für ein paar Florin von einem Bauer zurückgegeben. Sie kam zurück, so mysteriös, wie sie verschwunden ist. Dummer Bauer!«

»Mr. St. Hilary, protestierte Mrs. Gordon, »Sie hätten ihm doch sicher zu nichts anderem geraten?«

»Ich glaube nicht. Aber meiner Meinung nach sollte man genauso nach großen Sachen suchen, wie nach kleinen. Da gibt es den Gnaga Boh, der 'Dragon Lord', der perfekteste Rubin der Welt. Eine geistesschwache Kreatur trägt ihn, die Witwe von König Thibaw. Wir sind große Freunde, diese alte Hexe und ich, und ich hätte ihn bei tausend Gelegenheiten stehlen können. Eines Tages wird sie ihn mir vielleicht geben. Oder dieser berüchtigte indische Prinz, Gwaikor von Baroda. Er hat ein halbes Dutzend wertvoller Steine. Auch er ist ein Kumpan von mir. Nichts wäre leichter als einen davon zu stehlen.«

»Mein lieber Mr. St. Hilary«, unterbrach ihn wieder Mrs. Gordon, »Sie werden doch sicherlich nicht über einen Einbruchdiebstahl nachdenken?«

»Das ist genau das Problem«, beschwerte er sich schwermütig, »ich habe ein Gewissen. Aber Funde sind sicherlich zum Behalten da.«

»Ach, es muss schwer sein, die Funde von jemandem auszuspüren«, sagte Jacqueline in drolliger Weise.

»Nicht immer. Haben Sie niemals gehört, wie der Hermes von Praxiteles [auch Hermes von Olympia] entdeckt wurde?«

Sie schüttelte ihren Kopf.

»Pausanias, ein alter griechischer Historiker, hatte über diese Statue vor ungefähr tausend Jahren geschrieben – wie er sie in Olympia gesehen hatte. Da war die Passage, welche die ganze Welt lesen konnte. Er hatte genau beschrieben, nach was man graben sollte – und auch genau, wo man graben sollte. Aber hat ihm jemand geglaubt? Tausend Jahre lang war das nicht der Fall. Aber als sich nach diesen tausend Jahren eine Gruppe von Deutschen dazu entschloss, der Sache nachzugehen, weil vielleicht doch etwas an dieser Geschichte dran sein könnte, hatte man daraufhin in Olympia gegraben. Wie er es ihnen gesagt hatte, erschien ihr Hermes, der auf sie wartete.«

»Sehen Sie, manchmal hat man die Information, wo Schätze liegen, aber so wenig von uns haben den Glauben daran.«

»Und hast du deine Informationen, wie auch den Glauben daran, St. Hilary?«, fragte ich mit spöttelnder Besorgnis.

Nach dieser wohl unnützen Bemerkung öffneten sich seine schweren Augendeckel. Die Pupillen weiteten sich. Herausfordernd blitzte es aus ihren blauen Tiefen. Ich starrte ihn an. Aber fast im gleichen Moment schloss er die Augen.

»Das ist alles außerordentlich interessant, Mr. St. Hilary«, sagte Jacqueline, »aber sind wir nicht ziemlich weit weg von unserem venezianischen Palast? Warum warten wir noch?«

»Ganz einfach, meine liebe junge Dame, weil der Besitzer sehr religiös eingestellt ist. In diesem Moment, so denke ich, beichtet er seine Sünden dort im Markusdom.«

»Wer ist der Eigentümer des Palastes«, fragte Mrs. Gordon. »Und warum will er dessen Inhalt verkaufen?«

»Der Besitzer ist ein Herzog, der Herzog da Sestos, und er will verkaufen, weil er mittellos ist, wie auch der Rest seiner Sippschaft.«

»Ein Herzog!«, rief Mrs. Gordon, »wie interessant. Und was für ein Herzog ist dieser Gentleman?«

»Aus den höchsten Kreisen des italienischen Adels. Er ist ein Prinz der Guten Kameraden, ein verwegener Ritter, schön wie ein junger Gott, und sechsundzwanzig Jahre alt.

»Wie überaus interessant«, wiederholte Mrs. Gordon, und schaute zu Jacqueline. Dieser Blick machte mir Sorgen.

Jacqueline selbst schien darüber verärgert zu sein. Sie drehte sich zu St. Hilary hin.

»Haben Sie noch andere Schätze im Ärmel, Mr. St. Hilary?«

»Meine liebe junge Dame, soll ich ihnen eine Aufstellung von einer Sammlung geben, die ich kenne? Ich verspreche, dass ich Euch allen den Mund damit wässrig mache.«

»Um zu beginnen, da gibt es einen Balus-Rubin, den man als El Spigo kennt, oder die 'Kornähre'. Im fünfzehnten Jahrhundert gab man ihm den Wert einer enormen Summe von zweihundertundfünfzigtausend Dukaten. Dann gibt es das Juwel El Lupo, 'der Wolf'. Es besteht aus einem großen Diamanten und drei Perlen.«

»Diese zwei Steine würden sicher auch die Aufmerksamkeit der gemeinen Leute erwecken. Aber stellen Sie sich einen Beryll vor, doppelt so groß wie ihr Daumennagel, und darauf ist das Porträt von Papst Clement VII, das von keinem Geringeren als Cellini eingraviert wurde.«

»Ich kaufe ihn zu jedem Preis«, rief Jacqueline.

»Der ist für mich«, sagte Mrs. Gordon, die nunmehr ihre Augen erwartungsvoll auf den Markusdom gerichtet hatte.

»Um fortzufahren«, es gibt eine türkisfarbene Kamee, halb so groß wie ihre Handfläche, und auf ihr hat man den Triumph von Augustus geschnitten. Dreissig Figuren befinden sich auf dem Stein.«

»Es gibt einen Kopf der Isis aus Malachit. Das Einzige, das sich damit vergleichen kann, befindet sich in der Eremitage in St. Petersburg.«

»Es existieren nur wenige Porträts von Beatrice d'Este. Eines davon ist auf einem meiner erwähnten Steine graviert, und man kennt es als das Diamant-Porträt. Stellen Sie sich eine dünne, mit Diamanten besetzte Platte vor, gleichmäßig auf beiden Seiten poliert, mit kleinen Facetten an den Ecken. Die Diamanten bilden so den Glasrahmen für das Porträt, welches von dem großen Ambrosius Caradossa selbst in einen Lapislazuli eingeritzt wurde.«

»Das«, unterbrach ich, »muss meins sein.«

»Ich darf zwei ausgefallene Giftringe nicht vergessen – einer davon hat eine Schiebeplatte. Der andere, noch gefährlichere, ist wie ein Löwe gemacht, mit scharfen Klauen, die ausgehöhlt wurden und mit einem kleinen Giftbehälter verbunden sind. Man muss vorsichtig mit dem Ring am Finger sein, wenn man ihn aus der Schatulle herausgenommen hat.«

»Ja, und selbst die Schatulle ist es wert, näher in Augenschein genommen zu werden. Durch ein geniales Uhrwerkssystem dauert es zwölf Stunden bis man den Deckel öffnen kann, nachdem man es in Gang gesetzt hat.«

»Und wo, wo, sind all diese Schätze?«, wollte Mrs. Gordon wissen, die für einen Moment nicht zum Dom hinsah.

»Meine liebe Lady, so weit ich weiß, sind sie hier in Venedig.«

»In Venedig!«, rief ich aus.

»Leider sind sie vor fast fünfhundert Jahren verschwunden.«

Daraufhin gab es eine allgemeine Äußerung von Enttäuschung und Vorwürfen.

Mrs. Gordon richtete wieder ungeduldig ihren Blick auf den Markusdom.

»Und es gibt absolut keinen Hinweis auf sie«, fragte Jacqueline.

»Keinen Hinweis, liebe Dame», murmelte er und breitete seine Hände weit aus.

»Kannst du uns wenigstens sagen, wem diese Kleinode gehörten?«, fragte ich.

»Ja, natürlich, wenigstens das kann ich Euch sagen. Die Kostbarkeiten gehörten Beatrice d'Este, Herzogin von Mailand und Frau von Ludovico il Moro. Sie verpfändete sie an den Dogen von Venedig, um Geld für die Armee ihres Mannes zu besorgen.«

»Und alles ist komplett verschwunden«, insistierte ich.

»So, als hätten sie nie existiert. Aber sie existieren, und zwar hier in Venedig. Denkt daran! In Venedig. Und nun, bester Hume, kannst du meine Faszination für Venedig verstehen.« Er seufzte tief.

»Aber warum erinnerst du gerade an diesem Nachmittag so ganz besonders an sie«, bohrte ich weiter vor Neugier.

»Weil wir den Kasten sehen werden, von dem man sagt, dass die Schatulle mit den Kostbarkeiten darin verborgen war.

»Im Palast unseres Herzogs?«, fragte Jacquelines Tante.

St. Hilary nickte. »Im Palast unseres Herzogs, Madame.«

»Und wie ist er dort hingekommen?«, fragte ich.

»Man sagt, dass ein Vorfahre des Herzogs, ein großartiger Goldschmied und Uhrmacher in Venedig – «

Er beendete abrupt seinen Satz. »Hier kommt der Herzog«, sagte er.

Ich schaute hoch. Der Antiquitätenhändler hatte mit seinem Charme nicht übertrieben. Er war groß gewachsen. Sein Erscheinungsbild war so nobel wie sein Auftreten. Eine Hand ruhte leicht auf dem Griff seines Säbels. Seine kühnen Augen, von stechendem Blau, suchten das liebliche Gesicht von Jacqueline. Er hatte alles von dieser erobernden Weise für ein junges Mädchen. Seine Augen wanderten zu mir. Wir schauten uns fest an. Wir schätzen uns ab. Instinktiv misstraute ich ihm.

St. Hilary machte die Vorstellungen. »Ich habe meine Freunde gefragt, mit mir zu gehen. Ich hoffe, ich habe mir da keine zu große Freiheiten herausgenommen?«, sagte er in Französisch.

»Keinesfalls«, versicherte der Herzog. »Es tut mir nur leid, dass ich die Damen habe warten lassen. Mein Boot wartet an der Mole. Sollen wir sofort losgehen?«