9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Wanderhuren-Reihe

- Sprache: Deutsch

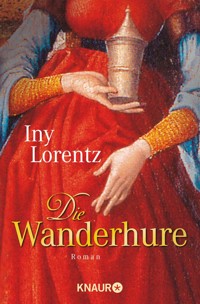

Die grausame Welt des Mittelalters und der Kampf einer Frau um ihr persönliches Glück – »Die Wanderhure« ist der erste Band der erfolgreichsten historischen Roman-Serie von Iny Lorentz Konstanz im Jahre 1410: Als Graf Ruppert um die Hand der schönen Bürgerstochter Marie anhält, kann ihr Vater sein Glück kaum fassen. Er ahnt nicht, dass es dem adeligen Bewerber nur um das Vermögen seiner künftigen Frau geht und dass er dafür vor keinem Verbrechen zurückschreckt. Marie und ihr Vater werden Opfer einer gemeinen Intrige, die das Mädchen zur Stadt hinaus treibt. Um zu überleben, muss sie ihren Körper verkaufen. Aber Marie gibt nicht auf … »Die Wanderhure« markiert den fulminanten Auftakt zur berühmten »Wanderhuren-Reihe« von Iny Lorentz, einem Autorenduo, das mit diesem historischen Roman seinen großen Durchbruch feierte. Die fesselnde historische Saga erzählt die Geschichte der Hübschlerin Marie, die sich durch die Wirren des Mittelalters kämpft und dabei auf beeindruckende Weise Stärke und Unnachgiebigkeit demonstriert. Historisches Wissen gepaart mit Spannung und guter Unterhaltung machen den Historienroman zu Iny Lorentz' größtem Erfolg und lassen das Werk ein Millionenpublikum erreichen. Der erste Band der erfolgreichsten Serie vom »Königspaar der deutschen Bestsellerliste« (DIE ZEIT) führt durch die dunklen Gassen des Mittelalters und erzählt die Geschichte einer Frau, die in einer Welt voller Unrecht ihren Platz erkämpft. Mit ihrer historischen Roman-Serie über das Schicksal der Kaufmannstochter Marie, die im späten Mittelalter als Hübschlerin auf Wanderschaft gehen muss, hat Iny Lorentz einen historischen Bestseller nach dem anderen gelandet. Hochspannend, dramatisch und opulent lässt uns die Bestseller-Autorin tief ins deutsche Mittelalter eintauchen. Alle Bände der historischen Saga um die Wanderhure Marie und deren Reihenfolge: - Band 1: Die Wanderhure - Band 2: Die Kastellanin - Band 3: Das Vermächtnis der Wanderhure - Band 4: Die Tochter der Wanderhure - Band 5: Töchter der Sünde - Band 6: Die List der Wanderhure - Band 7: Die Wanderhure und die Nonne - Band 8: Die Wanderhure und der orientalische Arzt - Band 9: Die junge Wanderhure (Prequel zu Band 1) - Band 10: Die Wanderhure. Intrigen in Rom

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 865

Veröffentlichungsjahr: 2009

Sammlungen

Ähnliche

Iny Lorentz

Die Wanderhure

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Inhaltsübersicht

Erster Teil

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Zweiter Teil

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Dritter Teil

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Vierter Teil

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Fünfter Teil

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

Sechster Teil

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Epilog

Erster Teil

Der Prozess

I.

Marie schlüpfte schuldbewusst in die Küche zurück und versuchte, unauffällig wieder an ihre Arbeit zu gehen. Wina, die Haushälterin, eine kleine, breit gebaute Frau mit einem ehrlichen, aber strengen Gesicht und bereits grau werdenden Zöpfen, hatte ihr Fehlen jedoch schon bemerkt und winkte sie mit tadelnder Miene zu sich. Als Marie vor ihr stand, legte sie ihr die Hand auf die Schulter und seufzte tief.

Seit Meister Matthis’ Ehefrau im Kindbett gestorben war, hatte Wina versucht, dem Mädchen die Mutter zu ersetzen. Es war nicht einfach gewesen, den richtigen Weg zwischen Nachsicht und Strenge zu finden, aber bisher war sie mit Maries Entwicklung zufrieden gewesen. Aus dem neugierigen und oftmals viel zu übermütigen Kind war eine gehorsame und gottesfürchtige Jungfer geworden, auf die ihr Vater stolz sein konnte. Seit dem Tag allerdings, an dem Marie erfahren hatte, dass sie verheiratet werden sollte, war sie wie ausgewechselt. Anstatt vor Freude singend und tanzend durchs Haus zu springen, tat sie ihre Arbeit mit mürrischem Gesicht und benahm sich so wild wie ein Füllen, dem man zum ersten Mal Zügel anlegen wollte.

Andere Mädchen jubelten, wenn sie erfuhren, dass ein Mann aus angesehener Familie um sie warb. Marie hatte jedoch völlig verstört reagiert, so als fürchte sie sich vor dem wichtigsten Schritt im Leben einer Frau. Dabei hätte sie es kaum besser treffen können. Ihr Zukünftiger war Magister Ruppertus Splendidus, der Sohn eines Reichsgrafen, wenn auch nur von einer leibeigenen Magd. Trotz seiner Jugend war er ein bekannter Advokat, dem eine glänzende Zukunft bevorstand.

Wina nahm an, dass der hohe Herr Marie gewählt hatte, weil er eine Frau benötigte, die tatkräftig genug war, ein großes Haus mit vielen Bediensteten zu führen. Dieser Gedanke machte sie stolz, denn sie hatte Marie dazu erzogen, selbständig zu handeln und sich vor keiner Arbeit zu scheuen. Das brachte sie wieder in die Gegenwart zurück. Die Vorbereitungen für die Hochzeit waren noch lange nicht abgeschlossen, und es wurde schon Nacht. Schnell drückte sie Marie eine Teigschüssel in die Hand.

»Hier, rühr das gut. Es dürfen sich keine Klumpen bilden. Sag mal, wo warst du überhaupt?«

»Im Hof. Ich wollte ein wenig frische Luft schnappen.« Marie senkte den Kopf, damit Wina ihre abweisende Miene nicht wahrnahm. Die alte Frau würde ihr sonst nur weitere Vorwürfe machen oder ihr einen mit verwirrenden Andeutungen gespickten Vortrag über eheliche Pflichten halten.

Marie konnte Wina nicht verständlich machen, dass ihr die überraschende Wendung, die ihr Leben genommen hatte, Angst einjagte. Sie war gerade erst siebzehn geworden und ihres Vaters einziges Kind, daher hatte sie den Gedanken an eine Heirat weit von sich geschoben. Jetzt aber sollte sie innerhalb von ein paar Tagen in die Gewalt eines Mannes gegeben werden, für den sie nicht das Geringste empfand.

Soweit sie sich erinnern konnte, war Ruppertus Splendidus mittelgroß und hager wie viele junge Männer, die sie kannte. Seine Gesichtszüge waren zu scharf geschnitten, um hübsch zu sein, wirkten aber auch nicht direkt unangenehm – im Gegensatz zu seinen Augen, die alles und jeden zu durchdringen schienen. Als Marie ihm das bisher einzige Mal begegnet war, hatten sein Blick und die schlaffe Berührung seiner kalten, beinahe leblosen Hand ihr Schauer über den Rücken gejagt. Und doch konnte sie weder Wina noch ihrem Vater begreiflich machen, warum der Gedanke an eine Verbindung mit dem Sohn des Grafen von Keilburg sie nicht in einen Glückstaumel versetzte.

Da Wina noch immer so aussah, als wolle sie ihr einen Vortrag über das richtige Benehmen halten, versuchte Marie, das Thema zu wechseln. »Die Ballen mit dem flandrischen Tuch, die die Fuhrleute heute vom Rheinhafen hochgebracht haben, liegen mitten im Hof, und es sieht nach Regen aus.«

»Was? Das darf doch nicht wahr sein! Die Ware muss doch schleunigst unter Dach und Fach gebracht werden. Und die Fuhrknechte sitzen alle beim Wirt, um deine morgige Vermählung zu feiern, und werden sich weder durch Schelten noch durch gute Worte zurückholen lassen. Mal sehen, ob ich einen der Hausknechte finde und ihn wenigstens dazu bringe, eine Plane über die Ballen zu decken. Macht ihr derweil alleine weiter.« Der letzte Satz galt nicht nur Marie, sondern auch Elsa und Anne, den beiden Mägden, die ebenfalls vollauf mit den Vorbereitungen für die Hochzeit beschäftigt waren.

Kaum hatte Wina die Küche verlassen, da drehte sich Elsa, die kleinere der beiden Schwestern, zu Marie um und sah sie mit leuchtenden Knopfaugen an. »Ich kann mir denken, warum du dich weggeschlichen hast. Du wolltest deinen Liebsten heimlich beobachten.«

»Herr Ruppertus ist aber auch ein gut aussehender Mann«, setzte Anne mit seelenvollem Augenaufschlag hinzu. »So eine herrschaftliche Hochzeit ist schon eine andere Sache, als wenn unsereins ins Brautbett kommt.«

Während sie Holz nachlegte, betrachtete sie die Tochter ihres Herrn mit einem Anflug von Neid. Marie Schärerin war nicht nur eine reiche Erbin, sondern zog auch mit ihrem engelsgleichen Gesicht, den großen, kornblumenblauen Augen und ihren langen blonden Haaren die Blicke der Männer auf sich. Ihre Nase war gerade lang genug, um nicht unbedeutend zu wirken, und ihr Mund sanft geschwungen und rot wie Mohn. Dazu besaß sie eine Figur, wie sie ebenmäßiger nicht sein konnte. Über ihren sanft gerundeten Hüften spannte sich eine schmale Taille, gekrönt von Brüsten, die gerade die Größe zweier saftiger Herbstäpfel hatten. Ihr einfaches graues Kleid mit dem geschnürten Mieder brachte ihre Reize besser zum Vorschein, als es bei anderen Mädchen Samt und Seide vermochten.

Anne war überzeugt, dass Magister Ruppertus sich in den höchsten Kreisen nach einer Frau hätte umsehen können, und nahm daher nicht an, dass er Marie nur wegen der großen Mitgift freite, die Meister Matthis ihr mitgeben würde. Wahrscheinlich hatte er sie auf dem Markt oder in der Kirche gesehen und sich von ihrer Schönheit einfangen lassen.

Marie bemerkte Annes neiderfüllten Blick und zog unbehaglich die Schultern hoch. Sie musste nicht in den Spiegel sehen, um zu wissen, dass sie ungewöhnlich hübsch war. Das hatte sie in den letzten zwei Jahren beinahe von jedem Mann aus der Nachbarschaft zu hören bekommen. Die Komplimente waren ihr jedoch nicht zu Kopf gestiegen, denn der Pfarrer hatte ihr erklärt, dass nur die innere Schönheit zählte. Doch seit der Magister aufgetaucht war, fragte Marie sich, was sie ohne den Glanz der Goldstücke ihres Vaters wert war. Ruppert hatte um sie geworben, bevor er sie kannte, und deswegen nahm sie an, dass er sie nicht ihres Aussehens oder ihrer Tugenden wegen zur Frau nehmen wollte. Oder hatte er sie vorher schon einmal erblickt und sich in sie verliebt? So etwas gab es. Aber in dem Fall hätte er sich ihr gegenüber gewiss anders betragen.

Anne betrachtete unterdessen ihr Spiegelbild auf der glänzenden Oberfläche des kupfernen Suppenkessels. Zu ihrem Leidwesen war sie ein ebenso farbloses, unscheinbares Geschöpf wie ihre rundliche Schwester. Sie beide besaßen kaum mehr als die Kleider, die sie auf dem Leib trugen, und mussten auf Freier hoffen, die eine zugreifende Hand körperlicher Schönheit vorzogen. Manchmal wurden Mägde von Gesellen zur Frau genommen, denen ihre Meister die Erlaubnis zum Heiraten gaben. Aber die meisten jungen Männer achteten darauf, dass ihre Bräute nicht nur sich selbst, sondern auch eine ansehnliche Mitgift in die Ehe brachten.

Marie war mit den beiden Mägden aufgewachsen und wusste daher, dass Anne sich ähnliche Gedanken machte wie sie, nur von einem anderen Standpunkt aus. Wenn sie ihr Schicksal mit dem der Schwestern verglich, war sie froh und auch ein wenig stolz darauf, als gute Partie zu gelten. Gleichzeitig fühlte sie sich verunsichert, denn wie konnte sie glücklich werden, wenn ein so welterfahrener Mann wie Ruppertus Splendidus, der bei Ratsherren und Kirchenfürsten ein und aus ging, sie wegen ihrer Mitgift heiratete?

Sie versuchte sich vorzustellen, wie es war, Tag für Tag mit einem Mann zusammenzuleben, der ihr nur wenig Liebe entgegenbrachte und für den sie selbst auch nicht viel empfinden konnte. Wina und der Pfarrer hatten ihr versichert, dass die Liebe mit der Ehe käme. Also musste sie sich bemühen, dem Magister eine gute Frau zu werden. Das sollte ihr eigentlich nicht schwer fallen, denn in ihrem Leben gab es keinen Mann, dem sie nachtrauerte.

Der einzige Junge, für den sie eine gewisse Sympathie empfand, war Michel, ein Spielkamerad aus ihren Kindertagen. Er kam jedoch als Bräutigam nicht in Frage, denn als fünfter Sohn eines Schankwirts war er so arm wie eine Kirchenmaus. Es gab allerdings noch genügend andere junge Männer in Konstanz, die sie vom sonntäglichen Kirchgang und den Marktbesuchen her kannte. Sie fragte sich, warum ihr Vater sie nicht mit einem von ihnen verheiratet hatte, mit dem Sohn eines Nachbarn oder Geschäftspartners, wie es in den wohlhabenden Konstanzer Familien üblich war. Stattdessen gab er sie einem Wildfremden, der noch kein freundliches Wort mit ihr gewechselt hatte.

Marie ärgerte sich über ihren Kleinmut. Die meisten Mädchen wurden mit Männern verheiratet, die sie vorher kaum gekannt hatten, und wurden doch glückliche Bräute und Ehefrauen. Ihr Vater wollte nur das Beste für sie und konnte sicher auch beurteilen, ob der Magister ein geeigneter Gatte für sie war. Doch er hätte sie zumindest fragen können. Mit einem leisen Zischen stieß sie den Löffel in die Schüssel und bearbeitete den Teig, als wäre er ihr Feind.

Elsa hatte sie beobachtet und lachte plötzlich auf. »Du sehnst dich wohl schon danach, das Brautbett mit dem hohen Herrn zu teilen. Aber sei nicht zu enttäuscht. Beim ersten Mal ist es nicht schön. Es tut nur weh, und man blutet fürchterlich.«

Marie sah sie verwirrt an. »Woher willst du das wissen?«

Elsa kicherte jedoch nur und wandte sich ab. Marie konnte nicht ahnen, dass sie aus eigener Erfahrung sprach. Kurz nach ihrem fünfzehnten Geburtstag war sie einem Nachbarsjungen ins Gebüsch gefolgt und bereute es immer noch. Ihre Schwester war klüger gewesen, denn sie hatte sich mit dem Vater des Jungen eingelassen und dafür ein hübsches Schmuckstück erhalten, welches sie in ein Tuch eingewickelt in ihrem Strohsack verbarg, um es für ihre Mitgift aufzubewahren.

Anne warf ihrer Schwester einen spöttischen Blick zu und winkte ab. »Das Ganze ist halb so schlimm, Marie. Lass dir von Elsa keine Angst einjagen. Der Schmerz ist schnell vergessen, und bald wird es dir Freude machen, wenn dein Mann zu dir unter die Bettdecke schlüpft.«

Elsa zog einen Flunsch. »Solche gelehrte Herren wie Magister Ruppertus sind sehr anspruchsvoll. Denen reicht es nicht, es in einem dunklen Raum unter der Decke zu treiben. Ich habe da Dinge gehört, sage ich dir …«

Ihre Ausführungen wurden abrupt unterbrochen, denn jemand rumpelte gegen die Haustür.

»Wer mag um die Zeit noch etwas von uns wollen?«, fragte Anne gähnend und drehte dem Geräusch unwillig den Rücken zu.

Da die Mägde sitzen blieben und Marie den Teig nicht stehen lassen durfte, öffnete niemand dem unbekannten Besucher. Der trat verärgert gegen die Tür, so dass das Holz krachte, und kurz darauf erscholl Winas zornige Stimme. »Elsa! Anne! Was macht ihr faules Gesindel? Geht endlich zur Tür und seht nach, wer da ist.«

Die beiden Schwestern sahen sich auffordernd an. Wie meistens verlor Elsa das lautlose Duell und ging mit mürrischem Gesicht hinaus. Kurz darauf kam sie mit einem jungen Burschen zurück, der unter einem großen Fass schwankte. Es war Michel Adler, dessen Vater Guntram am Ende der Gasse eine Bierschenke betrieb.

Er stellte das Fass auf den Tisch und atmete erleichtert auf. »Guten Abend. Ich bringe das Hochzeitsbier.«

Elsa fauchte wie ein kleines Kätzchen. »Hätte das nicht Zeit bis morgen früh gehabt? Jetzt müssen Anne und ich das schwere Fass in den Vorratskeller bringen.«

Ihre Schwester schenkte dem jungen Mann ein Lächeln, das, wie sie annahm, Eis zum Schmelzen gebracht hätte. »Michel ist doch kein unhöflicher Stoffel, der uns schwache Mädchen so ein schweres Ding schleppen lässt. Nicht wahr, Michel? Du bist so lieb und trägst das Fass hinunter.«

Michel verschränkte die Arme vor der Brust und schüttelte abwehrend den Kopf. »Das ist nicht meine Aufgabe. Ich sollte das Fass nur herüberbringen.«

»Was ist denn in dich gefahren? Sonst warst du doch immer hilfsbereit. Willst du deinen dummen Brüdern nacheifern?« Anne warf dem Wirtssohn einen wütenden Blick zu und forderte ihre Schwester auf, mit anzufassen. Die beiden Mägde hoben das Fass auf und trugen es unter viel Ächzen und Stöhnen die enge Treppe zum Vorratskeller hinab. Marie hörte noch, wie sie die Falltür hinter sich schlossen, dann war sie mit Michel allein.

»Liebst du ihn?«

Die Frage ihres früheren Spielgefährten kam so unerwartet, dass Marie sie im ersten Augenblick nicht begriff. Verblüfft sah sie ihn an. Trotz seiner Sonnenbräune wirkte er bleich, und er biss die Zähne so heftig zusammen, dass sich seine Kiefermuskeln wie Knoten unter der Haut abzeichneten.

Michel war etwa drei Jahre älter als sie und der einzige Junge gewesen, der ihre hartnäckige Begleitung geduldet hatte. Er hatte ihr erlaubt, ihm beim Angeln zuzusehen, gelegentlich Verstecken mit ihr gespielt und ihr wundersame Geschichten erzählt. Dafür hatte sie ihm Blumenkränze gewunden und ihn bewundert wie einen König. Da sein Vater im Ansehen weit unter dem ihren stand, hatte man ihr, als sie zwölf wurde, den Umgang mit ihm verboten. Seitdem war sie ihm und seiner Familie meist nur noch in der Kirche begegnet.

Jetzt stand Michel zum ersten Mal seit Jahren so nah vor ihr, dass sie ihn betrachten konnte. Er war zwar größer geworden, aber immer noch so dünn wie früher. Trotzdem wirkte er kräftig und zäh. Die hohe Stirn, ein schwerer Kiefer und breite Schultern, über denen sich der Stoff seines Kittels spannte, deuteten an, dass er an Gewicht zulegen würde, sowie er mehr als die schmale Kost bekam, die der Adlerwirt für seine nachgeborenen Söhne übrig hatte. Aus Michel konnte ein gut aussehender Mann werden, dachte Marie mit einem Anflug von Traurigkeit. Aber das würde ihm nicht viel helfen, denn als fünfter Sohn zählte er nicht mehr als ein Knecht und würde nie eine Familie gründen dürfen. Aus diesem Grund war es in ihren Augen reichlich unverfroren von ihm, ihr eine solche Frage zu stellen. Aber um der alten Freundschaft willen gab sie ihm eine Antwort.

»Ich kenne den Herrn Magister ja kaum. Aber da mein Vater ihn ausgesucht hat, muss er der Richtige für mich sein.«

Sie ärgerte sich über ihre Worte, noch während sie sie aussprach. Michel hätte sie ruhig die Wahrheit sagen können. Ihm schien die Antwort nicht zu gefallen, denn seine Augen blitzten wütend auf. Marie fragte sich, ob er wohl eifersüchtig war. Das wäre dumm von ihm, fand sie, denn er musste doch wissen, dass ihr Vater ihn nie als Bewerber in Betracht ziehen würde. Matthis Schärer hatte sogar Linhard Merk abgewiesen, der aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie stammte und als Schreiber bei ihm angestellt war. Marie konnte sich noch gut daran erinnern, wie zornig ihr Vater geworden war, weil Linhard es gewagt hatte, um ihre Hand anzuhalten. In der ersten Wut hatte er ihn sogar entlassen, ihn aber bald wieder zurückgerufen, denn der Mann hatte sich bereits unentbehrlich gemacht.

Marie war froh, dass ihr Vater sie nicht mit Linhard verheiratet hatte, denn sie mochte ihn nicht. Der Schreiber dienerte vor ihrem Vater wie ein Leibeigener vor seinem adligen Besitzer, die Fuhrknechte und das Gesinde aber behandelte er von oben herab, als wäre er der Herr im Haus. Mit diesem Mann wäre sie gewiss nicht glücklich geworden. In diesem Moment hatte sie das Gefühl, dass sie froh sein musste, einen gebildeten Herrn wie Magister Ruppertus zum Gatten zu bekommen.

Michel ließ sich weder durch ihre knappe Erklärung noch durch ihre abweisende Miene abschrecken. »Liebt er dich?«

Marie passte sein Tonfall nicht, daher fiel ihre Antwort schroffer aus als beabsichtigt. »Ich nehme es an. Sonst hätte er nicht um mich geworben.«

Michel schnaubte verärgert. »Weißt du überhaupt, was für ein Mensch der Magister ist?«

»Er ist ein angesehener und gelehrter Mann, und es ist eine Ehre für mich, dass er mich erwählt hat.« Das waren fast die gleichen Worte, mit denen ihr Vater ihr seine Entscheidung mitgeteilt hatte.

Michel trat näher und blickte sie ernst an. »Glaubst du wirklich, dass du mit ihm glücklich wirst?«

Marie hob angriffslustig das Kinn. Am liebsten hätte sie ihm gesagt, dass ihn das nichts anginge. Gleichzeitig hoffte sie, dass Michel ihr etwas über ihren Bräutigam erzählen konnte.

Gegen ihren Willen lächelte sie wehmütig. »Wie kann ich das wissen? Liebe und Glück kommen mit der Ehe, so heißt es doch.«

»Ich wünsche es dir«, brach es aus Michel heraus. »Aber ich bezweifle es. Nach allem, was ich gehört habe, ist dieser Ruppert ein gefühlsarmer, berechnender Mensch, der um eines Vorteils willen über Leichen geht.«

Marie schüttelte unwillig den Kopf. »Woher willst du das wissen? Du kennst ihn doch nicht persönlich.«

»Ich habe so einiges mitbekommen, was Reisende in der Schankstube über ihn berichtet haben. Dein Magister ist ein bekannter Advocatus. Weißt du, was das ist?«

»Nein, nicht genau.«

»Ein Advocatus ist jemand, der Gesetze studiert und alte Pergamente durchforstet, um einem Mann vor Gericht einen Vorteil gegenüber einem anderen zu verschaffen. Ruppertus hat seinem Vater, dem Grafen Heinrich von Keilburg, schon mehrfach mit juristischen Winkelzügen geholfen, Burgen, Land und Leibeigene an sich zu raffen.«

»Was soll daran schlecht sein? Der Graf hat sicher bekommen, was ihm zustand.« Marie ärgerte sich, weil Michel nur das Gerede betrunkener Gäste wiedergab. Offensichtlich war er so eifersüchtig auf ihren Verlobten, dass er nur deshalb zu ihr kam, um ihn zu verleumden. Enttäuscht drehte sie ihm den Rücken zu und widmete sich dem arg vernachlässigten Teig.

Michel wäre am liebsten davongestürmt, doch er ging nur bis zur Küchentür, drehte sich nach einem kurzen Zögern um und trat wieder an den Tisch. Marie aber machte eine abwehrende Bewegung und beugte ihren Kopf noch tiefer über die Schüssel. Wütend ballte er die Fäuste und suchte nach den richtigen Worten. Wie konnte er diesem weltfremden Geschöpf begreiflich machen, dass es in sein Unglück rannte, wenn es das Werben des berüchtigten Rechtsverdrehers annahm? Der Mann hatte schon viele Menschen ins Elend gestürzt und die Macht und den Besitz seines grausamen Vaters beinahe verdoppelt.

Michel nahm an, dass Marie sich von seinen Titeln und der Tatsache, dass der Magister noch andere einflussreiche Gönner besaß, hatte blenden lassen. Nun lief sie wie ein Schaf zur Schlachtbank. Er setzte mehrfach zum Sprechen an, doch der verbissene Ausdruck auf ihrem Gesicht zeigte ihm, dass er keine Chance hatte, sie zu überzeugen. Schließlich schalt er sich einen Narren, hierher gekommen zu sein. Das Bierfass hätte auch einer seiner Brüder herüberschleppen können.

»Ich gehe jetzt wieder«, sagte er in der Hoffnung, sie würde ihn auffordern, weiterzusprechen.

Marie schüttelte unwillig die Zöpfe und begann mit energischen Bewegungen die Klumpen zu zerdrücken, die sich im Teig gebildet hatten.

Im selben Augenblick kehrte Wina zurück und sah Michel mit hochgezogenen Augenbrauen an.

»Ich habe das Bier gebracht«, entschuldigte er seine Anwesenheit.

»So, und wo ist es?«

»Elsa und Anne haben es in den Vorratskeller getragen«, antwortete Marie an seiner Stelle.

»Im Vorratskeller sind die beiden? Da muss ich sofort nachsehen, ob sich die diebischen Elstern nicht an den geräucherten Würsten vergreifen.« Wina stieg schwer atmend die Treppe hinab und öffnete die Falltür.

Marie fand es ungerecht, die beiden Mägde als Diebinnen zu bezeichnen, nur weil sie sich ab und zu ein Stück Wurst oder Fleisch in den Mund stopften, das vom Essen übrig geblieben war. Doch für die Wirtschafterin war das eine Todsünde, von der nicht einmal der Papst sie freisprechen konnte.

Marie lächelte in sich hinein. Für Wina war der Papst so eine Art Heiligenfigur, die man anbeten konnte, aber sie meinte mit ihren Aussprüchen keinen bestimmten. Das wäre ihr ja auch schwer gefallen, denn es gab derzeit drei Kirchenfürsten, die alle den Anspruch erhoben, das Haupt der Christenheit zu sein. Marie kannte sich mit diesen Dingen nicht aus, aber ihr Vater und seine Freunde redeten häufig über die heilige Kirche und äußerten, wenn sie beim Wein zusammensaßen, meist lautstark die Hoffnung, der Kaiser würde mit einem Donnerwetter dreinschlagen und den Pfaffen wieder Gehorsam beibringen.

Ein Räuspern holte Marie in die Gegenwart zurück. Michel stand immer noch da und starrte sie flehend an, aber sie wollte nichts mehr von ihm hören. Am nächsten Tag würde sie die Frau des Magisters werden und ein neues Leben beginnen, in dem es keinen Platz für einen anmaßenden Wirtssohn gab. Mit solchen Leuten würden nur noch ihre Bediensteten zu tun haben, denn sie selbst musste sich um das Haus kümmern und ihr Leben ihrem Gatten widmen, dem sie, wie sie sich fest vornahm, eine tüchtige, liebende Ehefrau werden wollte. Als sie diesen Vorsatz fasste, fiel ihr auf, dass sie nicht wusste, wo sie nach der Hochzeit wohnen würde. Magister Ruppertus besaß kein Haus in Konstanz, sondern lebte, wie ihr Vater erwähnt hatte, auf der Keilburg, dem Hauptwohnsitz seines gräflichen Vaters. Ob er sie wohl dorthin bringen würde?

Wina tauchte aus dem Keller auf und schob die säuerlich dreinblickenden Mägde vor sich her. Ihrem triumphierenden Blick war zu entnehmen, dass sie die beiden bei den Würsten erwischt und erfolgreich daran gehindert hatte, sich an ihnen zu vergreifen.

»Du bist ja immer noch da«, fuhr sie Michel an. Sie machte eine Geste, als wolle sie ihm die Tür weisen, griff aber dann in den Lederbeutel, den sie an einer Schnur um ihre mollige Taille gebunden hatte, und zog eine Münze heraus.

»Ach, du hast sicher auf dein Trinkgeld gewartet. Hier, nimm!«

Besser hätte Wina den Unterschied zwischen einem Herrn wie Ruppertus Splendidus und ihm nicht ausdrücken können, fuhr es Michel durch den Kopf, und er hätte ihr die Münze am liebsten vor die Füße geworfen.

Er wusste nicht mehr, was er sich eigentlich dabei gedacht hatte, hierher zu kommen und Marie zu fragen, ob sie wusste, worauf sie sich mit dieser Heirat einlassen würde. Wahrscheinlich war das Mädchen stolz darauf, die Frau eines bedeutenden Mannes zu werden, und hatte ihn längst vergessen. Er war sicher, dass sie mit diesem Mann nicht glücklich werden würde, aber es lag nicht in seiner Macht, sie vor ihrem Schicksal zu bewahren. Traurig drehte er sich um und verließ grußlos das Haus. Im Hof ließ er Winas Münze fallen, als wäre sie aus glühendem Eisen.

II.

Meister Matthis fühlte sich so rundum zufrieden, dass er am liebsten geschnurrt hätte wie ein alter Kater am Kaminfeuer. Er musterte seine Gäste und nickte stolz. Seine beiden Freunde und Geschäftspartner, der Böttcher Jörg Wölfling und der Leinweber Gero Linner, konnten ihre Blicke kaum von seinem künftigen Eidam wenden. Magister Ruppertus Splendidus war ein vornehmer Herr, der im Gegensatz zu den meisten jungen Männern Anstand und Manieren besaß und wusste, wie man sich älteren und lebenserfahrenen Leuten gegenüber zu benehmen hatte. Auch Mombert Flühi bewunderte Herrn Ruppertus und gab sich kaum Mühe, seinen Neid auf den Erfolg seines Schwagers zu verbergen.

Ruppertus Splendidus war weder hochfahrend noch übermäßig stolz, sondern gab sich trotz seines Standes recht bescheiden. Seine Kleidung war aus gutem Stoff, wies aber keine der Modetorheiten auf, mit denen die jungen Leute heutzutage zu prunken pflegten. Sein Mantel, der neben der Tür an einem Haken hing, war aus fester brauner Wolle und seine graue Jacke schlicht und bequem. Seine waldgrünen Hosen lagen zwar eng an, beleidigten jedoch im Gegensatz zu den schreiend bunten Beinkleidern, die die jungen Männer aus besseren Familien zu tragen pflegten, nicht das Auge des Betrachters.

Auch sonst war Magister Ruppertus ein Mann nach Meister Matthis’ Herzen. Obwohl er mit vierundzwanzig Jahren für einen Gelehrten noch recht jung war, gehörte er bereits zu den Ratgebern des Konstanzer Bischofs Otto von Hachberg. Meist war er jedoch im Auftrag seines Vaters unterwegs, der zu den einflussreichsten Männern im alten Herzogtum Schwaben gehörte und nur dem Kaiser untertan war. Meister Matthis hatte Heinrich von Keilburg nur einmal von ferne gesehen, konnte aber genau aufzählen, welche Ländereien der Graf neben seiner Stammburg im Schwarzwald an Rhein und Donau sein Eigen nannte.

Der Standesunterschied zwischen Rupperts Vater und ihm selbst bereitete Meister Matthis kein Kopfzerbrechen. Der Magister hatte als Sohn einer Leibeigenen kein Erbteil zu erwarten, denn der Familienbesitz würde in die Hände Konrads, des legitimen Sohnes des Grafen, übergehen, und der eigene Reichtum verlieh Meister Matthis eine angenehme Sicherheit.

Neben seinem Vaterhaus in Konstanz gehörten ihm ein nicht weniger schönes Anwesen drüben in Meersburg sowie einige der besten Weinberge am Nordufer des Sees. Welch guter Tropfen dort wuchs, davon konnte er sich bei jedem Schluck aus seinem Pokal überzeugen. Der Verkauf des eigenen Weins hatte so viel Ertrag abgeworfen, dass er just zu dieser Zeit ein weiteres Haus errichten ließ, und zwar in der Vorstadt Paradies, in der die höchsten Geschlechter ihre Sommersitze besaßen.

Meister Matthis war jedoch weniger durch den Wein als durch den Fernhandel reich geworden, und er zeigte es auch. So hatte er die Wohnräume seines Hauses mit dunklem Holz täfeln und die Decken bunt bemalen lassen, wie es in den Häusern der führenden Familien üblich war. Für sein Lieblingszimmer, in das er seine Freunde einzuladen pflegte, hatte er einen großen Tisch mit gedrechselten Beinen und einer Platte mit kunstvollen Intarsienarbeiten aus Italien importiert. Nun standen silberne Teller und kunstvoll getriebene Becher darauf, dazu gläserne Pokale in reicher Zahl, damit seine Gäste nicht darben mussten. Vor den Fenstern hingen bestickte Brokatvorhänge, die passend zu den gewölbten, gelblich gefärbten Butzenscheiben ausgewählt worden waren und auch zur Gasse hin kundtaten, dass ihr Besitzer nicht zu den armen Leuten zählte.

Der Magister betrachtete die hoch gewachsene, wuchtige Gestalt seines zukünftigen Schwiegervaters mit einem schwer zu deutenden Lächeln. Das dunkelgrüne Samtwams des Kaufherrn spannte sich über einem stattlichen Bauch, an den kurzen, dicken Fingern blinkten mehrere Goldringe mit Halbedelsteinen, die zu tragen ein Graf sich nicht hätte schämen müssen, und auch die Fettwülste unter den Augen, am Kinn und im Nacken zeugten davon, dass der Mann den Freuden der Tafel, insbesondere des Weins, mit fortschreitendem Alter mehr und mehr zugetan war.

Eben hob Matthis Schärer erneut den Pokal und trank seinen Gästen zu. Im Gegensatz zu den anderen nippte Ruppertus nur. Obwohl der Nachmittag noch nicht dem Abend gewichen war, konnte er Meister Matthis ansehen, wie viel dieser schon getrunken hatte. Das breite, etwas derbe Gesicht war rot angelaufen, und die grauen Augen, die sonst scharf und auf jeden Vorteil bedacht in die Welt blickten, lagen nun stumpf und blutunterlaufen in ihren Höhlen.

Ruppertus’ Lächeln verstärkte sich, als er Meister Matthis zwei große, dicht beschriebene Pergamentblätter hinschob. »Ich habe die Verträge ganz nach deinen Wünschen aufgesetzt, Schwiegervater. Bitte überzeuge dich, dass alles in deinem Sinne festgeschrieben wird.«

Der Junge ist so beherrscht, als ginge es um den Kauf eines Ballen Stoffes und nicht um seine Hochzeit, dachte Meister Matthis bewundernd. Einem solchen Mann konnte er seine Tochter und seinen Reichtum getrost anvertrauen. Er nahm das Pergament und las es so aufmerksam durch, wie es sich für einen guten Kaufmann gehörte. Er wurde nicht enttäuscht. Ruppert hatte sich beinahe wörtlich an ihre mündlichen Vereinbarungen gehalten. Sein Blick flog über den Absatz, der ihn verpflichtete, dem Magister seine Tochter als tugendhafte und unberührte Jungfrau zu übergeben. Dies konnte er unbesorgt unterschreiben, denn seine Marie war immer ein braves Kind gewesen. Zudem hatte Wina scharf darauf geachtet, dass ihr kein Bursche zu nahe gekommen war.

Meister Matthis klopfte dem Magister anerkennend auf die Schulter. »Ausgezeichnet, Schwiegersohn. Wenn du nichts dagegen hast, können wir den Vertrag jetzt unterzeichnen.«

»Es wäre mir eine Freude.« Magister Ruppertus neigte das Haupt und breitete dann beide Ausfertigungen vor Meister Matthis aus. Dieser winkte seinen Schreiber zu sich, der die ganze Zeit stumm in einer dunklen Ecke gesessen hatte. Linhard war ein großer, hagerer Mann mit dünnen, hellblonden Haaren und einem schmalen, scharf geschnittenen Gesicht. Sein devotes Benehmen seinem Brotherrn gegenüber wirkte auf aufmerksamere Beobachter wie Hohn. Meister Matthis bemerkte es jedoch nicht, sondern hielt große Stücke auf den Mann.

»Bringe Feder und Tinte!«

Der Schreiber verbeugte sich vor Meister Matthis wie vor einem edlen Herrn und eilte ins Kontor hinüber. Kurz darauf kehrte er mit einem kleinen Tablett zurück, auf dem er ein silbernes Tintenfass, einen ebenfalls silbernen Behälter mit Schreibfedern, ein Federmesser und ein Kästchen mit Siegelwachs säuberlich angeordnet hatte.

Meister Matthis ergriff eine der Federn, spitzte sie an und tauchte sie in das Tintenfass. In diesem Augenblick war er ganz Geschäftsmann, der sich durch nichts aus der Fassung bringen ließ. Er überflog noch einmal die wichtigsten Passagen des Heiratsvertrages und setzte seinen Namenszug auf das Pergament. Dann machte er Siegelwachs an einer Kerze heiß, ließ es sauber unter seinen Namenszug tropfen und drückte seinen Siegelring hinein.

Linhard reichte das Tablett mit den Schreibutensilien nun Magister Ruppertus. Der Advokat studierte den Vertrag, den er selbst aufgesetzt hatte, mit einer Sorgfalt, als müsse er nach versteckten Fallen suchen. Schließlich unterzeichnete und siegelte auch er den Vertrag und reichte ihn an den Böttcher Jörg Wölfling weiter, der ebenso wie Meister Gero Linner und Matthis’ Schwager Mombert Flühi die Gültigkeit der Abmachung mit ihren Unterschriften bezeugen sollten.

Meister Jörg studierte das Schriftstück beinahe ungläubig. Stück für Stück war hier die reiche Mitgift der Braut aufgelistet worden und im Weiteren auch der gesamte Besitz des Brautvaters, der nach dessen Ableben auf seine Tochter übergehen sollte. Der Böttcher ärgerte sich, weil er nicht früher daran gedacht hatte, Meister Matthis seinen ältesten Sohn Peter als Eidam anzubieten. Der Junge war zwar vier Jahre jünger als das Mädchen, doch bei einer von beiden Vätern gewünschten Verbindung fiel so etwas nicht ins Gewicht. Jetzt, da Matthis Schärer den Magister mit offenen Armen empfangen hatte, war es für solche Überlegungen zu spät. Wenigstens glaubte er das Rätsel gelöst zu haben, weshalb der anerkannte Nachkomme eines der mächtigsten Adelsgeschlechter um ein Mädchen warb, dessen Großvater als flüchtiger Leibeigener in die Stadt gekommen war und es erst spät durch harte Arbeit und eine günstige Heirat zu Wohlstand gebracht hatte.

Auch Gero, der Leinweber, hatte sich gefragt, wie es Meister Matthis gelungen war, so einen hohen Herrn für seine Tochter zu gewinnen. Jetzt wurde ihm schmerzhaft bewusst, dass der Überlandhandel sich lohnte, allen Klagen über Räuber, Zölle und Unwetter, die die Geschäfte schädigten, zum Trotz. So reich wie Matthis Schärer waren er und Meister Jörg nicht einmal zusammen, obwohl sie aus alteingesessenen Handwerkerfamilien stammten und turnusgemäß dem Rat der Stadt angehörten.

Meister Matthis beobachtete seine alten Freunde beim Lesen und nahm mit innerer Befriedigung wahr, dass ihre Mienen vor Überraschung starr wurden. Die beiden Handwerksmeister waren oft bei ihm zu Gast gewesen und hatten seinen Wein und die Kochkünste seiner Haushälterin in reichlichem Maße genossen. Das hatte sie jedoch nicht daran gehindert, ihn von Zeit zu Zeit spüren zu lassen, dass er ihnen nicht ebenbürtig war und sie sich zu ihm herabließen. Damit rissen sie immer wieder die Wunde auf, die er von Jugend an mit sich trug.

Die Angehörigen angesehener Familien hatten seinen Vater Richard und ihn nie als gleichberechtigt angesehen, sondern sie trotz ihres wachsenden Vermögens und des teuer erkauften Bürgerrechts wie davongelaufene Knechte behandelt, die in der Stadt nur geduldet wurden. Richard Schärer war es gelungen, sich gegen alle Widerstände ein Vermögen zu erwerben, und Matthis hatte es beinahe verzehnfacht. Unbändiger Stolz wallte in ihm hoch, und er hätte den anderen am liebsten ins Gesicht geschrien, dass er mehr wert war als diejenigen, die seine Rechte als Bürger beschnitten. Heute hatte er sie endlich alle übertroffen. Selbst die Pfefferharts und Muntprats, und wie die alten Konstanzer Patriziergeschlechter alle hießen, würden ihn um einen Schwiegersohn wie Magister Ruppertus beneiden.

Matthis Schärer erinnerte sich kurz daran, wie der edle Herr zu ihm gekommen war und um die Hand seiner Tochter gebeten hatte. Zunächst hatte er es nicht glauben wollen und für einen schlechten Scherz gehalten. Magister Ruppertus hatte ihn jedoch mit artigen Worten an seinen eigenen Reichtum erinnert und auch daran, dass es weit über Konstanz hinaus keinen Mann gab, der seiner Tochter eine ähnliche Mitgift versprechen konnte wie er.

Darauf wollen wir trinken, dachte Matthis Schärer. Er ließ sich nachschenken und hob seinen Becher. »Trinkt, Freunde! Einen so schönen Tag wie heute erleben wir vielleicht nie wieder.«

Der Leinweber lächelte säuerlich. »Der morgige Tag wird sicher genauso schön, wenn du den ehrenwerten Magister zum Brautbett deiner Tochter führst.«

Mombert Flühi hatte den Vertrag gerade als letzter Zeuge unterschrieben und sah seinen Schwager nun leicht vorwurfsvoll an. »Wo steckt denn Marie? Wir haben sie den ganzen Abend noch nicht gesehen. Dabei sollte sie doch hier sein und ihrem Liebsten vorlegen.«

Matthis schüttelte nachsichtig den Kopf über das Ansinnen seines um einen Kopf kleineren, aber ebenso wohlbeleibten Schwagers, dessen rundes, ehrliches Gesicht ebenfalls schon die Spuren reichlich genossenen Weines zeigte. »Marie arbeitet in der Küche, wie es sich für eine gute Hausfrau gehört. Schließlich feiern wir morgen Hochzeit. Da muss alles bestens vorbereitet sein, nicht wahr, Schwiegersohn?«

Ruppert neigte zustimmend das Haupt. Jörg, der Böttcher, sah ihn fragend an, traute sich aber nicht, ihn direkt anzusprechen. So ruckte er ein wenig mit seinem Stuhl hin und her und klopfte auf den Tisch, um die Aufmerksamkeit des jungen Herrn auf sich zu ziehen. Als Ruppert ihn anblickte, räusperte er sich umständlich.

»Verzeiht mir eine Frage, Magister Ruppertus. Mich würde interessieren, warum Euer Vater Euch nicht in ritterlichen Künsten ausbilden ließ, wie es in adligen Kreisen üblich ist, sondern einen Mann der Bücher aus Euch gemacht hat.« Meister Jörg kicherte bei seinen Worten, denn obwohl er lesen und schreiben konnte, hielt er das Studieren für vertane Zeit.

Rupperts schmale Lippen bogen sich zu einem angedeuteten Lächeln. »Ich war als Kind sehr schmächtig und nicht für die Ausbildung zum Krieger geeignet. Daher hat mein Vater es für besser befunden, mich zu seinem Sekretär und schließlich zum Advocatus ausbilden zu lassen.«

Nicht jeder Bastard eines hohen Herrn wurde so bevorzugt behandelt, also musste Ruppert etwas Besonderes sein, dieser Gedanke stand den biederen Städtern auf die Stirn geschrieben. Der Advokat genoss die Bewunderung der übrigen Gäste, wenn sie ihn auch beinahe schmerzhaft daran erinnerte, wie es wirklich gewesen war.

Heinrich von Keilburg hatte sich weder bei seiner Geburt noch in den Jahren danach für ihn interessiert, und so hatte er seine Kindheit mit harter Arbeit und schmaler Kost gefristet und mit anderen leibeigenen Dienern in einem abgelegenen, zugigen Winkel der Burg gehaust. Erst als der Burgkaplan dem Grafen berichtete, welch klugen Kopf sein Bastardsohn auf den Schultern trug, wendete sich sein Geschick. Heinrich rief ihn nicht einmal zu sich, sondern beschränkte sich darauf, einen einzigen Befehl zu erteilen, doch der hatte weitreichende Konsequenzen.

Der Burgkaplan brachte ihn zu den für ihre Strenge bekannten Mönchen des Klosters Waldkron und fragte einmal im Jahr nach, welche Fortschritte er gemacht habe. Das Leben im Kloster war noch härter als das auf der Burg. Man unterrichtete ihn nur am Rande in Theologie und prügelte stattdessen Grammatik, Rhetorik und die Grundlagen der Juristerei in ihn hinein.

Trotz der Hiebe, dem viel zu knapp bemessenen Essen und dem zugigen Hängeboden, auf dem er hatte schlafen müssen, wäre Ruppert gern bei den Mönchen geblieben, denn als Bastard Heinrichs von Keilburg hätte er es bis zum Prior oder Abt eines wohlhabenden Klosters mit großen Einkünften bringen können. Heinrich von Keilburg hatte sich jedoch eines Tages an ihn erinnert und ihn zurückgeholt, um sich seiner eine Weile als Schreiber zu bedienen und ihn dabei zu prüfen.

In der Vergangenheit hatte der Graf schmerzhaft erfahren müssen, dass Paragraphen und Gesetze schärfere Waffen sein konnten als Schwerter, und nun wollte er einen Advokaten besitzen, der ihm in allen Belangen zu Willen war. Deswegen schickte er seinen Bastardsohn schon bald auf die erst wenige Jahre zuvor gegründete Universität in Heidelberg, wo er Rechtswissenschaften studieren sollte. Da der Graf sein Geld nicht zum Fenster hinauswerfen wollte, gab er ihm einen bulligen Diener mit, der mit dem Stock dafür zu sorgen hatte, dass der Junge sein Studium ernst nahm. Das wäre jedoch nicht nötig gewesen, denn Ruppert war bewusst, dass das Leben ihm nur einmal eine Chance wie diese bot, und setzte von sich aus alles daran, Erfolg zu haben. So konnte er seinen Vater mit einem Summa cum laude – der bestmöglichen Note – überraschen.

In der Folgezeit diente Ruppert Graf Heinrich und gelegentlich auch dessen Freund Hugo, dem Abt des Klosters Waldkron, als Advokat und gewann schließlich einen Prozess nach dem anderen. Doch der Lohn für seinen Einsatz blieb weit hinter seinen Erwartungen zurück. Graf Heinrich gab nur selten Geld aus, außer für sich selbst. Sogar sein Sohn Konrad wurde mit einem Bettel abgespeist, der ihm kaum ein standesgemäßes Auftreten ermöglichte, doch als rechtmäßiger Nachkomme musste er wenigstens nicht hungern.

Der Magister ließ seinen Blick über die Reste des üppigen Mahls schweifen und drehte nachdenklich einen Weinpokal aus Kölner Schlangenglas in der Hand, in den Halbedelsteine eingesetzt waren. Nach diesem Tag würde er so leben können, wie es ihm behagte, und in Genüssen schwelgen, die er bis jetzt nur vom Hörensagen kannte.

Ein Klopfen an der Tür riss Ruppert aus seiner Vorfreude. Marie trat ein, blieb aber scheu an der Tür stehen und hob die Hand, um Meister Matthis’ Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Als er sie brummend ansah, errötete sie und strich sich nervös über das einfache graue Hauskleid. »Verzeih, Vater, wenn ich Euch störe. Wir konnten Linhard nirgends finden. Die Fuhrknechte haben die Stoffballen mitten im Hof liegen lassen, und es dürfte bald regnen. Jemand muss eine Plane darüber decken.«

Holdwin, der Leibdiener des Hausherrn, stellte die Kanne ab, aus der er gerade dem Leinweber eingeschenkt hatte, und eilte zur Tür. Der Schreiber aber streckte die Beine von sich und winkte ab. »Es wird diese Nacht schon nicht regnen.«

Meister Matthis warf seiner Tochter einen dankbaren Blick zu. »Die Ware ist zu wertvoll, um etwas zu riskieren. Also geh, Linhard, und hilf dem Knecht. Marie kann derweil unsere Pokale füllen. Meiner ist schon wieder leer.«

Das Mädchen griff sichtlich nervös nach der Kanne und füllte den Pokal, den ihr Vater ihr entgegenstreckte. Auch die anderen Gäste tranken aus und ließen sich ihre Becher erneut füllen.

»Du besitzt einen ausgezeichneten Wein, Meister Matthis. Einen besseren trinkt selbst Bischof Otto nicht, meint Ihr nicht auch, Herr Magister? Da sagt man nicht Nein, wenn er einem angeboten wird.« Meister Jörg trank mit sichtlichem Genuss und ließ sich noch einmal nachschenken.

»Der Weinkeller Seiner Eminenz ist mit guten Weinen wohl gefüllt, aber diesen Tropfen dürfte auch er zu schätzen wissen.« Magister Ruppertus hielt es für an der Zeit, die Anwesenden noch einmal an seine guten Beziehungen zum Bischofshof zu erinnern.

Diese waren den anderen gut bekannt, dennoch nickten sie ehrfürchtig. Meister Matthis schwoll vor Stolz, bestätigte diese Tatsache doch, dass er keine bessere Wahl für seine Tochter hätte treffen können.

Marie füllte die Becher, ohne den Mann anzusehen, mit dem sie ihr weiteres Leben teilen würde. Sie hätte Liebe für ihn empfinden müssen oder zumindest Dankbarkeit, weil er sie über ihren Stand hinaushob. Stattdessen wurde er ihr immer unsympathischer, und sie hätte sich am liebsten ihrem Vater zu Füßen geworfen und ihn angefleht, den Magister abzuweisen, aber dafür war es jetzt zu spät. Marie sah die Verträge, die sie an den Magister banden, unterschrieben auf dem Tisch liegen. Das Wachs der Siegel glich verschmiertem Blut, sie musste den Blick abwenden. Mit gesenktem Kopf bediente sie die Männer, bis Holdwin und Linhard zurückkehrten. Dann verließ sie den Raum mit einem kleinen Knicks, der mehr den Freunden ihres Vaters als ihrem Bräutigam galt.

Meister Jörg sah ihr mit glänzenden Augen nach. »Eure Tochter ist ein selten schmuckes Ding. Da muss es dem Herrn Magister vor Vorfreude ja direkt eng in der Hose werden.«

Der Leinweber hatte dem guten Wein ebenfalls kräftig zugesprochen und gab nun eine Zote von sich, die die anderen zum Lachen brachte. Ruppert verzog jedoch keine Miene, sondern ließ die schlüpfrigen Anspielungen auf die Hochzeitsnacht gelassen über sich ergehen. Hie und da strich er sich über das Kinn, so als wären seine Gedanken mit etwas ganz anderem beschäftigt.

III.

Die Männer saßen noch zusammen und feierten, als Marie und die Mägde längst im Bett lagen. Den anderen Gästen fiel nicht auf, dass der Magister nur an seinem Becher nippte, während sie sich ein ums andere Mal nachschenken ließen. Meister Jörgs Zunge war so schwer geworden, dass seine Worte kaum noch zu verstehen waren, aber das hinderte ihn nicht, langatmige Anekdoten zu erzählen.

»Ihr müsst zugeben, Ihr hättet es schlechter treffen können als mit meiner Nichte«, sagte Meister Mombert zu Ruppertus, während er ihm den Arm um die Schulter legte und ihn an sich zog. »Wenn ich Euch einen Rat geben darf, so als erfahrener Mann zu einem jüngeren, dann …« Er kam nicht mehr dazu, seine Weisheiten an den Mann zu bringen, denn im selben Augenblick pochte jemand heftig an das Hoftor.

»Ich gehe nachsehen«, rief Linhard und verließ den Raum, ehe sein Herr reagieren konnte.

Kurze Zeit später kehrte er ganz außer Atem zurück. »Herr Magister, unten ist ein Mann, der dringend mit Euch sprechen will.«

»Warum hast du ihn nicht mit hochgebracht?«, fragte Meister Matthis ärgerlich.

Linhard zitterte am ganzen Körper, als wäre er einem Gespenst begegnet. »Der Mann will den Herrn Magister unter vier Augen sprechen.«

»Wenn dem so ist, muss ich wohl hinuntergehen.« Ruppert stand auf und nahm seinen Mantel vom Haken, um sich gegen die Kühle der Nacht zu schützen. Während sein Schritt auf der Treppe verklang, blickten sich die übrigen Gäste fragend an.

»Es wird doch nicht ein Bote seines Vaters gekommen sein, um ihm die Heirat mit Eurer Tochter zu verbieten?« Das schiefe Grinsen des Leinwebers zeigte deutlich, wie sehr ihm diese Wendung der Dinge gefallen würde.

Meister Matthis wischte diese Möglichkeit mit einer heftigen Handbewegung beiseite. »Wir haben den Ehe- und Erbvertrag unterschrieben und besiegelt, also muss Magister Ruppertus meine Marie morgen heiraten.«

Sein Schwager Mombert nickte bestätigend. »Magister Ruppertus wäre auch dumm, einen Rückzieher zu machen. Schließlich bringt ihm meine Nichte mehr Güter in die Ehe, als Graf Eberhard von Württemberg seiner Tochter Ursula als Mitgift gegeben hat. Und deren Bräutigam war immerhin der Gaugraf von Rheinburg.«

»Wird der Magister dein Geschäft übernehmen?«, fragte Meister Jörg spitz.

Meister Matthis gab sich gelassen. »Ein paar Jahre werde ich es wohl noch selbst führen können. Danach wird man sehen.«

Als Ruppert zurückkehrte, war sein Gesicht zornerfüllt. Er blieb vor dem Hausherrn stehen und sah auf ihn herab wie auf ein widerliches Insekt. »Matthis Schärer, Ihr seid ein elender Betrüger! Ihr habt mir eine tugendsame Jungfrau zur Ehe angeboten. Dabei ist Eure Tochter eine widerwärtige Metze, die es schon mit unzähligen Männern getrieben hat.«

Der Einsturz des Hauses hätte keine stärkere Wirkung auf die vier Männer ausüben können als diese Anschuldigung. Jörg Wölfling und Meister Gero sahen sich schockiert, aber auch mit einer gewissen Schadenfreude an, während Momberts Blick verwirrt zwischen seinem Schwager und dem Magister hin- und herirrte. Der Hausherr selbst hob mehrmals zum Sprechen an. Der reichlich genossene Wein lähmte jedoch seine Zunge, und er vermochte die Tragweite der Anklage nicht zu erfassen.

»Da hat man Euch einen Sack voll Lügen erzählt, Schwiegersohn. Für meine Tochter lege ich meine Hand ins Feuer …«, brachte er schließlich heraus.

»… und würdet sie Euch verbrennen. Ich habe einen Zeugen, der beschwören kann, dass das der Wahrheit entspricht.«

Jetzt drang in Meister Matthis’ umnebelte Sinne ein, dass es dem Magister mit seiner Anschuldigung ernst war, und er schlug wütend auf den Tisch. »Ruft den Schurken herauf, damit ich ihm seine Verleumdung in den Hals würgen kann!«

Auf einen Wink des Magisters verließ Linhard den Raum und kehrte wenig später mit einem kräftig gebauten Mann mittleren Alters zurück, der die derbe Kleidung eines Fuhrmanns trug. Die hellen Augen des Mannes huschten durch den Raum und blieben auf Meister Matthis hängen.

Ruppert schob ihn zum Tisch. »Das ist Utz Käffli, ein Fuhrmann, den ich als ehrlichen und braven Mann kenne.«

»Er ist uns bekannt.« Jörg Wölflings Ton war nicht zu entnehmen, ob er sich Rupperts Urteil über den Fuhrmann anschließen wollte oder nicht.

Meister Matthis kam schwankend auf die Beine und starrte den Mann mit offenem Mund an. »Natürlich ist er uns bekannt. Er hat auch schon für mich gearbeitet. Was soll das, Utz? Was erzählst du für Lügen über meine Tochter?«

Der Fuhrmann lachte mit heruntergezogenen Mundwinkeln. »Das sind keine Lügen! Gott soll mich strafen, wenn ich nicht die reine Wahrheit spreche. Ich hätte nie etwas Schlechtes über Marie gesagt, aber ich kenne Herrn Magister Ruppertus als edlen und vornehmen Mann, den ich nicht ins Unglück rennen lassen möchte.«

Der Leinweber Gero sah den Fuhrmann erwartungsvoll an. »Hast du selbst gesehen, wie Marie von einem anderen Mann beschlafen wurde?«

»Ich selbst habe sie schon etliche Male besessen.«

»Du Schuft! Du ehrloser Verleumder! Wie kannst du es wagen …« Meister Matthis stieß einen Laut unmenschlicher Wut aus und versuchte, seine Hände um den Hals des Fuhrmanns zu legen.

Ruppert stieß ihn mit einer fast beiläufigen Bewegung zurück. »Auch wenn es Euch nicht gefällt, Schärer, will ich die Wahrheit wissen. Sprich ruhig weiter, Utz. Die ehrenwerten Herren Meister, die als Zeugen unterschrieben haben, möchten ebenso gerne erfahren wie ich, was es mit Meister Matthis’ Tochter auf sich hat. Hat sie sich dir tatsächlich hingegeben?«

»Nicht nur mir. Ich weiß von einigen anderen, die mit ihr geschlafen haben«, versicherte der Fuhrmann eifrig.

»Lügen, nichts als Lügen!«, schrie Meister Matthis dazwischen.

Der Fuhrmann wuchs mehrere Fingerbreit in die Höhe. »Es sind keine Lügen, Schärer. Ich kann meine Worte beweisen. Eure Tochter hat es ja nicht umsonst getan, sondern sich Geld oder schöne Dinge schenken lassen.«

»Willst du damit sagen, dass sie ihren Körper verkauft hat wie eine Hure?« In Magister Ruppertus’ Stimme schwang so viel Abscheu und Ekel mit, dass er die anderen Männer ansteckte.

Utz zuckte mit den Schultern. »Nun ja, beim letzten Mal habe ich ihr einen Schmetterling aus Perlmutt geschenkt, den ich aus Italien mitgebracht habe.«

Meister Matthis lachte höhnisch auf. »Meine Tochter besitzt kein Schmuckstück dieser Art.«

»Das lässt sich feststellen.« Ruppert winkte Meister Jörg und Meister Gero zu. »Meine Herren, ich schlage vor, dass wir uns in Maries Zimmer begeben und es durchsuchen. Sollte dort ein Perlmuttschmuckstück in Form eines Schmetterlings gefunden werden, ist ihre Schuld wohl erwiesen.«

Der Leinweber nickte so eifrig wie ein Lehrjunge. »Da habt Ihr Recht, Herr Magister.«

Matthis Schärer schnaubte. »Perlmutt? Pah, so billigen Tand trägt meine Tochter nicht.«

Als seine Gäste aufstanden, um Maries Zimmer aufzusuchen, protestierte Mombert Flühi.

»Das solltest du nicht zulassen, Matthis. Es ist dein Haus, und es ist deine Tochter, die hier so schamlos verleumdet wird.«

Meister Matthis schlug so heftig auf den Tisch, dass es durch das ganze Haus hallte. »Du hast Recht, Mombert. Das brauche ich mir nicht gefallen zu lassen.«

Magister Ruppertus sah den Hausherrn hochmütig an. »Ihr solltet Euch nicht weigern, Meister Matthis, denn sonst müsste ich auf einer Klage vor Gericht bestehen.«

»Dann klagt doch!«, brüllte Meister Matthis den Mann an, den er vor kurzem noch überglücklich an seine Brust gedrückt hatte.

Matthis’ Schwager Mombert kämpfte gegen den Alkohol an, der seine Gedanken vernebelte, und schüttelte den Kopf, als wolle er ihn auf diese Weise klären. Ihm gefiel die ganze Sache nicht, und so wandte er sich an seinen Zunftfreund Jörg Wölfling, der immerhin ein Mitglied des Rates der Stadt Konstanz war. »Unternimm etwas! Der Magister kann doch nicht einfach das Haus durchsuchen lassen, als wäre er der kaiserliche Vogt persönlich.«

»Das anzuordnen wäre eigentlich eine Sache des städtischen Gerichts«, stimmte Meister Jörg ihm zögernd zu.

Bevor er jedoch näher darauf eingehen konnte, stieß Utz Käffli dem Schreiber hinter dem Rücken der anderen auffordernd in die Rippen. Linhard schluckte sichtlich nervös, trat an den Tisch und hob die Hand.

»Verzeiht, meine Herren, aber mein Gewissen …« Er brach ab, atmete tief durch und presste seine nächsten Worte so schnell hervor, dass die übrigen Anwesenden einen Augenblick stutzten, bevor sie die Tragweite seiner Anklage begriffen.

»Ich habe auch mit der Tochter meines Herrn geschlafen!«

Es wurde so still im Raum, dass man eine Nadel hätte fallen hören können.

»Linhard?! Du … du infamer Verleumder!« Matthis Schärer stolperte schwankend auf den Mann zu und wollte ihn bei der Brust packen, doch Utz hielt den Hausherrn fest und drückte ihn unsanft auf seinen Stuhl.

»Glaubst du jetzt immer noch, dass ich lüge?«

Meister Matthis schnappte nach Luft, als hätte sich sein Kragen in eine Würgeschlinge verwandelt, und lief dunkelrot an. Das kann doch nicht sein, dachte er verzweifelt. Meine Marie war doch immer wie ein Engel und hat sich nie für Männer interessiert. Doch konnten der Fuhrmann und sein Schreiber diese Anklagen aus der Luft gegriffen haben? Matthis erinnerte sich, wie hartnäckig Linhard um seine Tochter geworben hatte. Hatte er es deshalb getan, weil sie ihm in irgendeinem Winkel des Hauses gefällig gewesen war? Fragen über Fragen überschwemmten seine Gedanken, und er wusste auf keine eine Antwort. Gleichzeitig breitete sich ein pochender Schmerz in seinem Schädel aus, der ihm schier das Gehirn versengte.

Meister Matthis war so mit sich selbst beschäftigt, dass er gar nicht wahrnahm, wie Magister Ruppertus auf den Vertrag deutete und Jörg Wölfling mit strenger Miene musterte.

»Als Geschädigter bestehe ich darauf, Maries Zimmer auf der Stelle zu untersuchen. Außerdem frage ich die beiden Männer, die ihre Gunst geteilt haben wollen, ob sie bereit sind, ihre Aussagen vor Gericht zu beschwören.«

Utz warf die Arme hoch. »Jederzeit und bei allen Heiligen!«

Linhard starrte einen Augenblick ins Leere, so als müsse er erst sein Gewissen befragen. Dann straffte er die Schultern und hob das Kinn. »Ich bin dazu bereit.«

Auf Utz’ Aufforderung hin brachte der Schreiber eine Talglampe herbei und zündete sie an einer der vielen Kerzen an. Der Mann sah dabei so elend aus, als wäre es seine eigene Tochter, die beschuldigt wurde. »Wir sollten es hinter uns bringen«, sagte er wie zu sich selbst, sah sich aber nur hilflos um, als erwarte er eine Aufforderung.

Meister Jörg nahm ihm schließlich die Lampe ab und wies den anderen den Weg. Vor Maries Kammer blieb er stehen und pochte gegen die Tür. »Mach auf, Kind. Dein Vater will mit dir sprechen.«

Wenig später blickte Marie verschlafen heraus. »Was ist geschehen, Vater?«

»Marie, man hat schlimme Anklage gegen dich erhoben«, erklärte der Leinweber an Matthis’ Stelle.

Das Mädchen sah ihn verständnislos an. »Was wollt Ihr damit sagen, Meister Gero?«

»Hier sind Männer, die behaupten, du wärst keine reine Jungfrau mehr, sondern hättest dich dem Teufel der Wollust hingegeben.«

Seine Stimme hallte durch das Haus, und sein Blick saugte sich an Maries Gestalt fest, deren Formen sich deutlich unter dem dünnen Nachthemd abzeichneten.

Marie verschränkte die Arme über der Brust, denn sie schämte sich, kaum bekleidet vor fremden Männern zu stehen. »Ich verstehe Euch nicht. Was soll ich getan haben?«

Magister Ruppertus schob den Leinweber beiseite und streifte Marie mit einem angewiderten Blick. »Hier sind Zeugen, ehrenwerte Männer, die bei Gott und allen Heiligen schwören, mit dir Hurerei getrieben zu haben.«

»Bei der Heiligen Jungfrau, das ist nicht wahr!« Marie sah ihren Vater Hilfe suchend an und streckte die Arme nach ihm aus, doch Meister Matthis beachtete sie noch nicht einmal. Keuchend lehnte er an der Wand und starrte zu Boden, als schäme er sich für seine Tochter.

»Vater, warum wendest du dich von mir ab? Glaubst du wirklich, ich hätte so etwas Schreckliches getan?« Marie wollte auf ihn zulaufen, doch der Magister vertrat ihr den Weg und stieß sie in die andere Ecke des Flurs. Dann zeigte er auf ihre Kammer. »Gleich werden wir den Beweis haben. Meister Jörg, Meister Gero, ihr seid weder Zeugen noch Beschuldigte. Deswegen bitte ich euch, den Raum zu durchsuchen.«

Marie war so geschockt, dass sie sich nicht zu rühren wagte, als die beiden Handwerksmeister den Raum betraten und ihr Bett, die Borde und ihre Truhe absuchten. Da die beiden Männer betrunken waren, warfen sie Kleidung und Aussteuer rücksichtslos zu Boden und trampelten darauf herum.

Plötzlich stieß Meister Jörg einen triumphierenden Ruf aus und hob die Hand. Ein weißer Perlmuttschmetterling glänzte zwischen seinen Fingern. »Da ist das Schmuckstück, von dem du gesprochen hast, Utz Käffli! Du hast die Wahrheit gesagt.«

Marie stolperte nach vorne und starrte den Schmetterling an. »Aber das Ding gehört mir nicht. Ich habe es noch nie gesehen.«

Ruppert riss sie zurück. »Leugnen hilft dir jetzt nichts mehr, du schmutzige Dirne. Du hast dieses Schmuckstück von Utz Käffli für die Gewährung deiner Gunst erhalten.«

»Ich soll eine Liebschaft mit dem Mann da gehabt haben? Aber das ist nicht wahr!« Marie sah dem Fuhrmann in die Augen. »Warum verleumdest du mich?«

»Warum sollte ich dich verleumden? Ich war doch nicht der Einzige, den du über dich gelassen hast.« Der Fuhrmann leckte sich dabei die Lippen, als schwelge er noch in der Erinnerung an ihr Beisammensein.

Marie wich angeekelt vor ihm zurück. »Wie kannst du so etwas Schmutziges behaupten?«

Meister Gero stieß Linhard nach vorne, der sich bislang außerhalb des Lichtkegels in eine Ecke gedrückt hatte. »Hier, der Schreiber deines Vaters hat ebenfalls gestanden, mit dir Unzucht getrieben zu haben.«

Marie schlug die Hände vors Gesicht und versuchte, ihre Tränen zurückzuhalten. »Aber das ist doch alles nicht wahr! Bei Jesus Christus und allen Heiligen, ich bin noch Jungfrau.«

»Leugnen nützt dir nichts mehr, Hure! Du hast meine Ehre beschmutzt, und ich bestehe auf einem Prozess, um die Schwere deiner Schuld zu ergründen.« Der Magister drehte Marie den Rücken zu, als könne er ihren Anblick nicht mehr ertragen, und deutete mit dem Zeigefinger auf Meister Matthis.

»Nach den Gesetzen der heiligen Kirche und des Kaisers ist es einem der Hurerei angeklagten Weib nicht gestattet, unter dem Dach eines ehrbaren Hauses zu verweilen. Daher wird Eure Tochter den Rest der Nacht im Kerker verbringen müssen. Meister Gero, seid so gut und ruft den Vogt und seine Büttel herbei, damit sie die Metze abführen.«

Die harten Worte des Magisters durchdrangen die Leere, die sich in Meister Matthis’ Kopf breit gemacht hatte, und er heulte auf wie ein verwundetes Tier. »Nein! Nein! Das ist mein Haus! Ich lasse nicht zu, dass meine Tochter daraus verschleppt wird.« Ein noch funktionierender Teil seines Verstandes sagte ihm, dass es wohl das Beste war, wenn er Konstanz nach diesem Abend so schnell wie möglich verließ, um seine Tochter aus Rupperts Nähe zu bringen. Als hätte der Magister seine Gedanken gelesen, stieß sein Zeigefinger wie ein Messer auf ihn zu.

»Wollt Ihr Euch gegen das Gesetz des Kaisers stellen?« Obwohl Rupperts Stimme nicht lauter wurde, zuckten die Umstehenden wie unter einem Peitschenhieb zusammen.

Mombert Flühi versuchte zu vermitteln. »Mäßigt Euren Zorn, Magister Ruppertus, und lasst uns erst einmal über die ganze Sache reden. Ich kenne Marie von Kindheit an und kann mir nicht vorstellen, dass sie unbemerkt von uns allen zur Dirne wurde. Nein, so ein Vergehen traue ich ihr nicht zu.«

Rupperts Gesicht blieb regungslos wie eine Maske. »Vergehen, sagt Ihr? Was dieses Weib getan hat, ist ein Verbrechen gegen die von Gott gewollte Ordnung und die Gesetze des Kaisers. Wenn eine vordem unbescholtene Jungfrau der Hurerei überführt wird, kann der Mann, dem sie anverlobt wird, sie töten, ohne eine Strafe befürchten zu müssen.«

Mombert fuhr entsetzt auf. »Das könnt Ihr doch nicht tun!«

»Ich bin ein Mann der Feder und nicht des Schwertes. Ich lasse das Gericht urteilen. Und nun schafft die Metze endlich weg.«

Mombert gab sich noch nicht geschlagen. »Aber wenn alles nicht stimmt, wenn Marie doch noch Jungfrau ist …«

»Das wird sich morgen früh erweisen. Ich lasse sie von einer ehrbaren Matrone untersuchen. Ist sie noch Jungfrau, werden der Fuhrmann und der Schreiber als Verleumder in den Kerker geworfen und angeklagt, während ich meine Hochzeit mit Marie prachtvoll feiern werde.«

»Dagegen kann man nichts sagen«, fand Meister Jörg. »Magister Ruppertus ist ein mit den Gesetzen vertrauter Mann und weiß, was zu tun ist.«

»Vater! Nein! Du darfst nicht zulassen, dass man mich wegbringt. Glaubst du wirklich, ich wäre so schlecht, wie diese Lügner da behaupten?« Maries Stimme klang wie die einer Ertrinkenden.

Sie begriff die Wendung nicht, die ihr Schicksal genommen hatte, und suchte verzweifelt nach einem Halt. Ihr Vater schien ihre Not nicht zu kümmern, denn er starrte immer noch zu Boden und murmelte unverständliche Worte vor sich hin. Magister Ruppertus aber stand wie ein strafender Engel vor ihr oder vielmehr wie ein böser Geist, dem es Freude zu machen schien, sie zu verdammen. Marie fragte sich verzweifelt, warum er den Aussagen der beiden Männer mehr Glauben schenkte als ihr.

Sie sah ihren beiden Verleumdern ins Gesicht, um festzustellen, ob sie sich nicht für ihre Lügen schämten. Linhard drehte sofort seinen Kopf weg, Utz aber grinste und ließ seine Zunge zwischen den schadhaften Zähnen spielen. Schnell wandte Marie sich ab, der Mann machte ihr Angst.

Meister Gero kehrte, kaum dass er weggegangen war, mit einem der Stadtbüttel zurück. »Ich habe Hunold unten in der Gasse getroffen. Es wird wohl reichen, wenn er die Sünderin in den Kerker bringt.«

Hunold überragte die Männer um ihn herum um mehr als einen Kopf. Seine Arme waren dicker als die Oberschenkel normal gewachsener Männer, und die Muskeln auf seinem Brustkorb glichen armdicken Tauen. Er grinste breit, als erheitere ihn die Situation, und verbeugte sich vor Magister Ruppertus.

»Immer zu Diensten, edler Herr.«

»Schaff die Hure da in den Kerker. Ich werde dafür sorgen, dass sie morgen abgeurteilt wird.«

Hunold streifte Marie mit einem begehrlichen Blick und schüttelte den Kopf.

»Im Stadtkerker und in der bischöflichen Pfalz sitzen üble Burschen ein. So ein leckeres Vögelchen würde ich denen nicht zum Fraß vorwerfen.«

Der Magister quittierte den Einwand mit einer ärgerlichen Geste. »Dann sperr sie irgendwo ein, wo sie sicher verwahrt ist.«

»Zu den Mönchen ins Inselkloster kann ich sie auch nicht bringen. Da bleibt nur noch der Ziegelturm übrig, dessen Keller derzeit leer steht.«

»Dann schaff sie dorthin.« Der Magister klang gereizt.

Hunold zog einen Strick aus dem Gürtel, band Maries Arme auf den Rücken und stieß sie Richtung Treppe. Als er sich an ihrem Vater vorbeidrängte, hob Meister Matthis den Kopf, als würde er aus einem bösen Traum erwachen, und hielt ihn fest.

»Behandle meine Tochter gut und sorge dafür, dass es ihr an nichts fehlt. Ich werde es dir reichlich vergelten.«

Hunold sah so aus, als schüttele er sich innerlich vor Lachen. »Habt keine Sorge, Meister Matthis. Ich weiß, dass Ihr ein großzügiger Mann seid.«

Sein Blick wich jedoch dem des Hausherrn aus und blieb herausfordernd auf dem Magister haften. Ruppertus Splendidus nickte unwillig und wies den Büttel mit einer energischen Handbewegung an, das Mädchen wegzuschaffen.

Mombert atmete tief durch, als wolle er die Alkoholdünste aus seinem Kopf verscheuchen. »Ich begleite euch bis zum Turm.«

Er verabschiedete sich mit einem unhöflich knappen Gruß von seinem Schwager und den beiden Handwerksmeistern und stieg die Treppe hinab, ohne den Magister und dessen Zeugen eines Blickes zu würdigen.

Jörg Wölfling stieß Meister Gero an. »Wir sollten auch gehen.«

Gero Linner nickte erleichtert. Er lief die Treppe hinab und verließ fast fluchtartig das Haus. Wie sein Freund brannte auch er darauf, die aufregenden Neuigkeiten seiner Frau zu berichten.

Magister Ruppertus war unten im Flur stehen geblieben und sah nun zu Matthis Schärer hoch, der sich keuchend am Geländer festhielt. »Ihr werdet verstehen, dass ich nicht weiter Euer Gast sein kann. Wir sehen uns morgen vor Gericht.«