10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

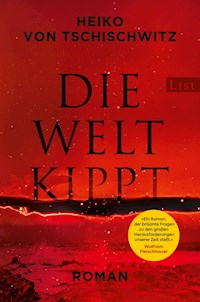

Wie weit würdest du gehen, um die Welt zu retten? Tessa Hansen hat ihr Leben dem Kampf gegen die Klimakatastrophe verschrieben. Als sie die Silicon ValleyInvestorin Shannon O'Reilly kennenlernt, findet sie in dieser wider Erwarten eine Gleichgesinnte. Doch Tessa erkennt bald, dass Shannon keine Skrupel hat, wenn es darum geht, das Klima zu schützen ... Unterdessen treibt China ein eigenes Vorhaben gigantischen Ausmaßes voran, das die handlungsunfähigen westlichen Demokratien vor Rätsel stellt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, und bald muss sich Tessa die Frage stellen, was sie bereit ist, für ihre Überzeugungen zu opfern. Ein Roman, der Sie erschüttern wird, weil er brandaktuelle Themen aufnimmt und diese bis zum Schluss weiterdenkt. Der Autor ist der Gründer des größten deutschen Ökostromanbieters LichtBlick und arbeitet seit 25 Jahren im Bereich Umweltschutz und erneuerbare Energien. Er kennt er seine Materie exakt und liefert fesselnde Unterhaltung gespickt mit geballtem Wissen und überraschenden Thesen rund um die Klimakatastrophe. *** »Trotz Fridays for Future und wissenschaftlichen Mahnungen sind wir, was den Klimawandel betrifft, noch viel zu wenig wachgerüttelt. Vielleicht schafft das ja ein Roman wie dieser.« Prof. Dr. Klaus Hasselmann, Klimaforscher und Physik-Nobelpreisträger 2021 *** »Ein Roman, der brisante Fragen zu den großen Herausforderungen unserer Zeit stellt.« Wolfram Fleischhauer, Autor von »Das Meer«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Die Welt kippt

Der Autor

Heiko von Tschischwitz, 1968 in Duisburg geboren, studierte Energie- und Umwelttechnik und ist seit 25 Jahren als Unternehmer im Bereich Klimaschutz und erneuerbare Energien erfolgreich. Die Gründung von LichtBlick, dem ersten und größten Ökostromanbieter Deutschlands, machte ihn über die Branche hinaus bekannt. Die Welt kippt ist sein erster Roman. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg und Südengland.

Das Buch

Wie weit würdest du gehen, um die Welt zu retten?

Tessa Hansen hat ihr Leben dem Kampf gegen die Klimakatastrophe verschrieben. Als sie die Silicon Valley-Investorin Shannon O’Reilly kennenlernt, findet sie in dieser wider Erwarten eine Gleichgesinnte. Doch Tessa erkennt bald, dass Shannon keine Skrupel hat, wenn es darum geht, das Klima zu schützen … Unterdessen treibt China ein eigenes Vorhaben gigantischen Ausmaßes voran, das die handlungsunfähigen westlichen Demokratien vor Rätsel stellt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, und bald muss sich Tessa die Frage stellen, was sie bereit ist, für ihre Überzeugungen zu opfern.»Trotz Fridays for Future und wissenschaftlichen Mahnungen sind wir, was den Klimawandel betrifft, noch viel zu wenig wachgerüttelt. Vielleicht schafft das ja ein Roman wie dieser.«Prof. Dr. Klaus Hasselmann, Klimaforscher und Physik-Nobelpreisträger 2021

Heiko von Tschischwitz

Die Welt kippt

Roman

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

© by Heiko von Tschischwitz© 2022 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: www.buerosued.deUmschlagabbildung: Plainpicture, Katarzyna SkuraAutorenfoto: © Stephan ZiehlE-Book powerded by pepyrusISBN: 978-3-8437-2805-8

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Titelei

Der Autor / Das Buch

Titelseite

Impressum

Prolog

Prolog

Teil 1 Zwei Jahre später

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

Teil 2 Neun Monate später

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

Teil 3 Weitere neun Monate später

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

Epilog

Wissenswertes rund um die Geschehnisse im Buch (in der Reihenfolge ihres Vorkommens)

Quantencomputer

Nanhui New City

Mehrfach-Solarzellen, Solare Wasserspaltung

Aufforstung in der Wüste Gobi – Chinas Grüne Mauer

Nanjing und die alte Nanjing-Jangtse-Brücke

Geo-Engineering unter LBJ

Die Große Grüne Mauer

Danksagung

Ich danke …

Anhang

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Prolog

Prolog

Prolog

Mittwoch, 14. August 2024Berlin, Deutschland

Mit schlaff von sich gestreckten Beinen saß sie auf dem Boden, den Rücken gegen den Zaun gelehnt, den Blick abwesend in die Nacht gerichtet. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen war sie in mehrere Decken gehüllt. Und dennoch quälte sie ein fortwährender Schüttelfrost. Warum, war ihr natürlich klar: Ihr Stoffwechsel hatte sich umgestellt, um den Kalorienverbrauch ihres Körpers zu drosseln. Wie bei einem Tier im Winterschlaf hatten sich ihre Herzfrequenz, ihr Blutdruck und ihre Körpertemperatur auf ein Minimum reduziert. Nur dass sie nicht schlief, sondern im Gegenteil das ganze Leid hautnah mitbekam, das sie sich antat. Freiwillig selbst antat.

Die Eisenketten, die von den Schellen an ihren Handgelenken rechts und links an ihr vorbeiführten, waren mit massiven Vorhängeschlössern am Zaun des Bundeskanzleramts befestigt. Die dazugehörigen Schlüssel hatten sie in die Spree werfen lassen. Sie waren gekommen, um zu bleiben. Wer sie entfernen wollte, musste schon eine Flex bemühen.

Das hell erleuchtete Kanzleramt warf diffuses Licht bis weit auf das Bürgerforum hinaus. So hatte sie rund um die Uhr das Zeltlager im Blick, das ihr Unterstützerteam an Tag eins vor ihren Augen aufgebaut hatte. Die beiden größeren Zelte, die rechts davon standen, gehörten nicht zu ihnen. Das graue war von der Polizei. Die hatten sich gleich von Beginn an dauerhaft zu ihnen gesellt, wobei unklar blieb, ob zu ihrem Schutz oder weil die Behörden sie als Bedrohung ansahen. Das weiße mit dem roten Kreuz war erst gestern neu dazugekommen, es beherbergte Sanitäter und eine Notärztin. Offenbar erwartete man Gefahr im Verzug.

Es musste irgendwann in den frühen Morgenstunden sein. Zwischen 02:00 und 04:00 Uhr, schätzte sie. Ihr fortgeschrittener Erschöpfungszustand hatte jegliches Zeitgefühl in ihr eliminiert. Doch eines gab ihr Orientierung: Auf der Tafel, die zwischen den Zelten stand und in ihre Richtung wies, war seit Kurzem in handgemalten Ziffern »21+2« zu lesen. Nach drei Wochen Hungerstreik hatte inzwischen Tag zwei der neuen Zeitrechnung begonnen.

Sie lag zwischen Mila und Leander, die sich keine zwei Meter neben ihr in gleicher Weise angekettet hatten. Sie hatten seit geraumer Zeit kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Die beiden waren viel mehr für sie als nur die letzten Mitstreikenden. Mila sowieso, sie war seit der Grundschule ihre Freundin. Nein, Mila war wie eine Schwester, ein Familienmitglied, wie sie es sich immer gewünscht hatte. Eines, das sie verstand. Sie hatten ihr Leben nicht nur zu einem Großteil zusammen verbracht, sondern auch dieselben Schwerpunkte gesetzt, für die es zu leben und zu kämpfen lohnte. Sie liebte Mila wie keinen Menschen sonst auf der Welt und war unendlich dankbar, sie neben sich zu haben. Leander hatte sie erst vor wenigen Wochen im Vorbereitungscamp kennengelernt. Aber das, was sie seitdem gemeinsam durchmachten, hatte sie eng zusammengeschweißt.

Zu dritt waren sie gestern Morgen in den trockenen Hungerstreik getreten. Nach vierzehn Tagen ohne feste Nahrung und einer weiteren Woche, in der sie zusätzlich auf Vitamin- und Nährstoffzufuhr verzichtet hatten, verweigerten sie jetzt in einem finalen Schritt auch jegliche Aufnahme von Wasser.

Ihnen war klar, dass das nicht lange gut gehen würde. Zumal sie den ganzen Tag über der sengenden Hitze ausgesetzt waren. Das Rote Kreuz hatte sich eindringlich darum bemüht, eine Zeltplane über ihnen aufspannen zu dürfen, um den Austrocknungsprozess wenigstens etwas zu verlangsamen. Aber sogar Schatten hatten sie verweigert.

Ursprünglich waren sie zu sechst gewesen. Die drei anderen waren gestern Morgen ausgestiegen. Nur mit Mühe hatten sie sich aufgrund ihrer schlechten körperlichen Verfassung noch der Öffentlichkeit erklären können, nachdem sie von ihren Ketten gelöst worden waren. Lallend hatten sie zu Protokoll gegeben, dass sie die nun geplante Eskalationsstufe nicht mittragen würden. Der Tod sei für sie keine Option.

Die Forderungen, die sie mit Beginn des Hungerstreiks kommuniziert hatten, waren nicht radikal. Sie waren weder überzogen noch unlauter. Das Einzige, was sie verlangten, war die verbindliche Zusage zur Umsetzung aller im Koalitionsvertrag von 2021 festgeschriebenen Klimaschutzmaßnahmen. Nicht mehr und nicht weniger als das, was die Bundesregierung vor gut zweieinhalb Jahren als ihre Ziele, an denen sie sich messen lassen wollte, verkündet hatte.

Und obwohl das wie eine Selbstverständlichkeit klang, war es praktisch unerfüllbar. Bei der Ausarbeitung des Koalitionsvertrags waren diverse weltwirtschaftliche Entwicklungen nicht oder nur unzulänglich berücksichtigt worden. Außerdem hatten Gerichtsentscheidungen und politische Zwänge verschiedene gut gemeinte Pläne durchkreuzt. Dementsprechend hatte die Regierung zunächst überhaupt nicht auf den Hungerstreik reagiert. Als dann nach knapp einer Woche der Mediendruck zu stark wurde, stellte ein Sprecher unmissverständlich klar, dass es unmöglich sei, die Forderungen der Gruppe zu erfüllen. Die Realitäten hätten sich verschoben und damit auch die Wege hin zu dem gemeinsamen Ziel der Klimaneutralität, an dem man vom Grundsatz her aber selbstverständlich festhalte. Damit waren die Fronten klar.

Während hinter ihr auf dem Gelände des Kanzleramts zwei Beamte der Bundespolizei scheinbar unbeeindruckt von den Vorgängen auf der anderen Zaunseite einen ihrer nächtlichen Routinerundgänge absolvierten, fragte sie sich wieder einmal, in was für einer aberwitzigen Welt sie eigentlich lebte. Beziehungsweise gelebt hatte, denn an ein Streikende mit gutem Ausgang glaubte sie nicht mehr.

Der Tag, an dem sie den Hungerstreik begonnen hatten, war ihr 18. Geburtstag gewesen. Das Timing war kein Zufall, sie hatte jegliche Einflussnahme ihrer Eltern ausschließen wollen. Die Anfangsphase ihrer Aktion hatte sie als wahnsinnig aufregend empfunden. Der Medienrummel war so überwältigend gewesen, dass sie zum ersten Mal seit Langem wieder das Gefühl gehabt hatte, wirklich etwas bewegen zu können.

Gleich in den ersten Stunden hatte eine Polizeipsychologin versucht, sie davon zu überzeugen, wenigstens ihre Ketten abzulegen und in bereitgestellte Zelte umzuziehen. Das sei bequemer und entspräche dem üblichen Verhalten bei derartigen Protestaktionen. Fassungslos hatten sie abgelehnt. Die besondere Symbolik der Bilder, die sie martialisch angekettet am Machtzentrum der deutschen Politik zeigten, war schließlich ein wichtiger Teil ihrer Botschaft.

Als dann aber die Medienaufmerksamkeit schleichend nachzulassen begann, obwohl es ihnen praktisch stündlich schlechter ging, wurde ihnen klar, dass sich ihre Aktion im Sande verlaufen würde, wenn sie einfach so weitermachten.

Das Trinken einzustellen, beschleunigte ihren Weg rasant. Während ein Mensch viele Wochen, zum Teil Monate ohne Nahrung auskommen konnte, überlebte man ohne Wasser nur zwei Tage bis maximal eine Woche, hatten die Mediziner im Vorbereitungscamp gewarnt. Bei ihrem Zustand nach drei Wochen Hungerstreik mussten sie damit rechnen, dass ihre Lebenserwartung am unteren Ende dieser Spanne lag.

Natürlich hatte sie Verständnis für die drei, die den Streik beendet hatten. Alle so weit, wie sie konnten. Und natürlich hatte auch sie Angst zu sterben. Von Beginn an und jetzt erst recht. Trotzdem fühlte es sich richtig an, was sie hier tat. Wie eine Außenstehende betrachtete sie die Szene, in der sie eine der inzwischen nur noch drei Hauptrollen spielte, und empfand das Drehbuch als gut und schlüssig. Weil sie davon überzeugt war, dass sie mit ihrem Tod einen Unterschied machen würde. Am Ende würde sie nicht umsonst gelebt haben. Das war die Erkenntnis, die ihr die Kraft gab durchzuhalten.

Jetzt waren sie also auf der Zielgeraden. Den Morgen würden sie wahrscheinlich noch schaffen, mit aufsteigender Sonne würde es dann aber vermutlich eng werden. Die Wettervorhersage hatte wieder einen wolkenlosen Himmel bei über 30 Grad angekündigt. Mit Grauen musste sie an die Springbrunnen denken, die um 09:00 Uhr wieder anfangen würden mit ihrem perfiden Spiel. Die Wasserspiele auf dem Bürgerforum direkt vor ihnen hatten sie gestern als besonders makaber empfunden. Den ganzen Tag über waren die kleinen Fontänen in kurzen Abständen plätschernd aus dem Boden gesprießt. Unregelmäßig, sodass sich Kinder einen Spaß daraus machten, quer hindurchzulaufen und dabei zu versuchen, nicht nass zu werden.

Wie würde es zu Ende gehen? Eine Zwangsernährung war in ihrem Fall ausgeschlossen, da war die deutsche Rechtslage eindeutig. Aber würden sie alle drei nacheinander sterben? Oder würden sie aufgeben, wenn sie nur noch zu zweit waren?

Plötzlich stieg Panik in ihr auf. Mila und Leander hatten sich immer noch nicht bewegt.

In diesem Moment kam Bewegung ins Sanitätszelt. Endlich! Sie atmete erleichtert auf, die nächtliche Routineuntersuchung. Zuerst gingen die beiden Rettungskräfte zu Leander. Alles blieb ruhig, es gab keine Aufregung. Offenbar schien er in Ordnung zu sein. Dann kamen sie zu ihr. Als sie sich neben sie knieten, versuchte sie zu sprechen. Außer einem kläglichen Krächzen brachte sie aber nichts heraus. Sowohl ihr Mund wie auch ihr Hals waren vollkommen ausgetrocknet. Sie machte eine Geste in Richtung von Mila. Die beiden Sanitäter schauten sich kurz fragend an, sprangen dann auf und wandten sich ihrer Freundin zu. Sie hielt den Atem an. Bitte nicht Mila, flehte sie und bekam sofort Schuldgefühle Leander gegenüber. Aber die Sanitäter blieben erneut gelassen. Nachdem sie Milas Puls und Blutdruck gemessen hatten, standen sie auf und kamen zurück zu ihr. Erleichtert ließ sie das Prozedere über sich ergehen und spürte, noch während die Sanitäter mit ihr beschäftigt waren, wie der Schlaf sie übermannte. Mit letzter Anstrengung robbte sie ihren Körper vom Zaun weg, sodass sie sich der Länge nach ausstrecken konnte.

Plötzlich zerriss ein Schrei die Stille. Sie fuhr hoch und schlug die Augen auf. Es war noch mitten in der Nacht, lange konnte sie nicht geschlafen haben.

Ein zweiter Schrei ertönte, ähnlich wie der erste. Nicht besonders laut, aber dafür in ihrer unmittelbaren Nähe. Es klang wie ein panischer Hilferuf, und er kam von Leander! Als sie sich mit pochendem Herzen zu ihm drehte, sah sie, dass eine dunkle Gestalt über ihm kniete und wie wahnsinnig auf ihn einschlug. Immer und immer wieder. Leander schien sich kaum zu wehren. Wie auch, er war ja viel zu schwach und außerdem angekettet.

Jetzt erst nahm sie den glänzenden Gegenstand in der Hand des Täters wahr, und ihr Herz blieb stehen. Ein Messer. Mein Gott, er schlug nicht, er stach auf Leander ein! Beim Versuch, um Hilfe zu schreien, versagte ihre Stimme kläglich. Wo war die Polizei?

Dann hörte sie etwas im Garten des Kanzleramts hinter ihr. Die nächtliche Patrouille kam rufend und gestikulierend auf sie zugerannt. Die Gestalt über Leander hob den Kopf und ließ von ihrem Opfer ab. Blitzschnell erhob sie sich und sprang zu ihr hinüber. Von Leander war nur noch ein gurgelndes Stöhnen zu hören. Sein Körper zuckte. Ohne zu zögern, kniete sich der Angreifer auf sie und stieß ihr das Messer mit voller Wucht seitlich in den Hals. Zu ihrer eigenen Überraschung spürte sie keinen Schmerz. Noch bevor er das Messer wieder herauszog, erhaschte sie für einen kurzen Moment seinen Blick. Sie konnte nicht glauben, was sie sah. Da war kein Wahnsinn, der Mann schien nicht einmal aufgeregt zu sein. Er wirkte verstörend ruhig und sehr präsent. Und noch etwas spiegelte sich in seinen Augen wider. Etwas, das sie nicht richtig einzuordnen wusste.

Dann krachte unmittelbar hinter ihnen ein Schuss. Der Angreifer fuhr zusammen und schaute auf. Das Messer steckte immer noch in ihrem Hals. In den Zelten erhoben sich Schreie.

Einer der beiden Polizisten im Garten des Kanzleramts hatte in die Luft geschossen. Jetzt steckte er seine Waffe durch den Zaun und richtete sie auf den Täter, während der andere mit entsetztem Gesicht in sein Funkgerät schrie.

Als dem Attentäter klar wurde, dass der Polizist aus irgendeinem Grund nicht abdrückte, zog er entschlossen das Messer aus ihrem Hals, sprang auf und stürzte sich auf Mila.

Mit letzter Kraft fasste sie sich an den Hals und spürte warmes Blut. Viel Blut. Instinktiv drückte sie die Wunde zu. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie der Mann über ihrer Freundin saß und mit kurzen, heftigen Hieben auf sie einstach. Als endlich Polizisten aus dem Zelt vor ihr stürzten, erhob er sich behände, blickte kurz auf das zurück, was er angerichtet hatte, und rannte am Zaun entlang in Richtung Platz der Republik davon.

Mehrere Schüsse fielen.

Dann war es kurz überraschend still, bis ein aufheulendes, sich zügig entfernendes Motorradgeräusch vermuten ließ, dass die Flucht gelungen war.

Jetzt erst verlor sie das Bewusstsein.

dpa-Meldung Mittwoch, 14. August 2024, 03:57 Uhr

Tödliches Attentat auf hungerstreikende Klimaaktivist*innen

In den frühen Morgenstunden ist ein Attentat auf die drei noch im Hungerstreik befindlichen Klimaaktivist*innen vor dem Bundeskanzleramt in Berlin verübt worden. Nach Aussagen der Polizei hat ein bisher nicht identifizierter männlicher Täter gegen 02:45 Uhr mit einem Messer auf die Streikenden eingestochen und ihnen lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Obwohl Rettungskräfte und eine Notärztin vor Ort waren, erlag ein 20-jähriger Mann noch am Tatort seinen Verletzungen. Die beiden 18-jährigen Frauen wurden umgehend in die nahe gelegene Charité-Klinik gebracht. Sie befinden sich in Lebensgefahr.

Die Klimaaktivist*innen waren seit mehr als drei Wochen im Hungerstreik, seit zwei Tagen hatten sie auch die Aufnahme von Wasser verweigert. Ihre Forderung nach der Umsetzung aller Klimaschutzmaßnahmen gemäß Koalitionsvertrag lehnt die Regierung nach wie vor mit dem Hinweis auf Unerfüllbarkeit ab.

Der Attentäter ist flüchtig, über das Tatmotiv gibt es bisher keine Erkenntnisse.

dpa-Meldung Mittwoch, 14. August 2024, 10:58 Uhr

Attentat auf hungerstreikende Klimaaktivist*innen:Weiteres Todesopfer. Täter mutmaßlich aus rechtsradikaler Szene

Die Messerattacke auf die sich im Hungerstreik befindenden Klimaaktivist*innen in Berlin hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Laut einem Sprecher der Charité-Klinik erlag eine 18-jährige Aktivistin ihren schweren inneren Verletzungen. Ein 20-jähriger Mann war bereits am Tatort verstorben. Der Zustand des dritten Opfers, einer weiteren 18-jährigen Frau, ist kritisch.

In der Zwischenzeit hat sich eine bisher unbekannte Organisation zu dem Anschlag bekannt, die nach ersten Erkenntnissen der Querdenker-Szene zugeordnet wird. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich dabei um einen Einzeltäter handeln könnte. In dem als authentisch eingestuften Bekennerschreiben heißt es unter anderem, dass man dem »Irrsinn der Verschwörungstheorien rund um die Klimawandel-Lüge ein Ende setzen« und »den richtigen Umgang mit lebensunwerten Klimaspinnern aufzeigen« wolle. Weitere Details werden aus fahndungstechnischen Gründen nicht veröffentlicht.

Auf dem Berliner Bürgerforum und vor der Charité haben sich inzwischen mehr als 10 000 Menschen versammelt, um ihre Solidarität mit den Opfern zu bekunden.

Teil 1 Zwei Jahre später

1. Kapitel

Anfang August 2026Timbuktu, Mali, südliche Sahara

Mit einem leisen Quietschen öffnete sich die Tür des für malische Verhältnisse luxuriösen Lehmbaus in einem ruhigen Viertel im Süden Timbuktus. Ein kleiner, vielleicht achtjähriger Junge kam zum Vorschein, blickte neugierig die Straße hinauf und setzte sich dann vor das Haus auf den staubigen Boden.

Er trug ein orangefarbenes, viel zu großes und von der Sonne verblichenes Fußballtrikot der Wolverhampton Wanderers mit der Rückennummer 37 und der Aufschrift Adama. Ein echter Schatz: Der bis vor fünf Jahren für das englische Premier League Team spielende Spanier Adama Traoré stammte aus Mali und wurde hier wie ein Gott verehrt.

Obwohl es noch früh am Morgen war, hatte die Sonne bereits ausreichend Kraft, um dem Jungen innerhalb kürzester Zeit Schweißperlen auf die Stirn zu treiben. In der rechten Hand hielt er ein sichelförmiges Messer, mit dem er Muster vor sich in den Dreck zu ritzen begann. Er tat das geduldig, blickte zwischendurch aber immer wieder auf und suchte mit seinen Augen die Kreuzung am oberen Ende der Straße ab.

Eine halbe Stunde verging.

Dann plötzlich sprang der Kleine auf. Ein Mann mit einem schwer beladenen Dromedar war soeben um die Ecke gebogen. Ein Lächeln überzog das Gesicht des Jungen. Ohne zu zögern, warf er das Messer auf den Boden und rannte die Straße hinauf. Der in bunte Tücher gehüllte Führer des Dromedars stoppte und breitete auffordernd beide Arme aus. Sein Lachen war so breit, dass es bereits von Weitem zu erkennen war. Als er den heraneilenden Jungen zur Begrüßung in seinen Armen auffing, fragte er in scherzhaft vorwurfsvollem Ton: »Wie lange verschwendest du schon wieder deine Zeit vor der Tür? Ich komme nicht schneller, wenn du auf mich wartest, Ajak.«

Nachdem sie das Dromedar vor ihrem Haus angebunden hatten, begannen die beiden, das schwer beladene Tier von seiner Last zu befreien. Drei der an seinen Flanken verschnürten, etwa einen Meter langen und halb so breiten armdicken Platten trugen sie gemeinsam nach drinnen. Die vierte legten sie draußen auf eine Plastikplane, dorthin, wo Ajak eben gesessen und gewartet hatte. Die Art und Weise, wie sie das taten, verriet, dass die Ware schwer und wertvoll sein musste. Ihre Bewegungen war langsam und sorgfältig, sie sprachen nicht, sondern waren ganz in die Tätigkeit vertieft.

Als der Vater mit dem erkennbar erschöpften Dromedar hinter dem Haus verschwunden war, setzte sich Ajak neben die auf dem Boden liegende Fliese und machte sich an die Arbeit. Er maß mithilfe seiner Hände die ungefähre Mitte ab, nahm sein Messer und ritzte eine Linie, die die Platte in zwei Hälften teilte. Dann setzte er das Messer an und bewegte es mit rhythmischen Stößen an der Linie entlang hin und her. Die so entstehende Furche wurde langsam immer tiefer. Den kleinkörnigen Abrieb, der sich rechts und links neben dem Schnitt bildete, fegte Ajak in regelmäßigen Abständen vorsichtig mit seinen Händen zusammen und sammelte ihn in einer Schale.

Tief in seine Arbeit versunken, spürte er irgendwann, dass er beobachtet wurde. Ajak blickte auf und entdeckte einen Mann, der auf der anderen Straßenseite im Schatten an einer Hauswand lehnte und herüberschaute. Er hatte den Fremden noch nie gesehen, doch seine Gesichtszüge waren ihm nicht unvertraut. Er hatte in letzter Zeit immer wieder Männer beobachtet, die diesem hier ähnlich sahen. Sie waren neu in der Stadt und keine Touristen. Sie kamen mit Lastwagen voll großer Geräte und blieben meist nur eine Nacht. Timbuktu war offenbar nur Zwischenstation. Die meisten von ihnen trugen Militäruniform, dieser hier allerdings nicht.

Ajak grinste, wie immer, wenn er sie sah. Er unterbrach seine Arbeit, legte das Messer zur Seite und zog seine Augen mithilfe seiner Zeigefinger zu Schlitzen auseinander.

Der fremde Mann antwortete, indem er seine mandelförmig verengten Augen mit Daumen und Zeigefinger nach oben und unten auseinanderzog. Dann fing auch er an zu lachen und ging zu Ajak hinüber. Mit einer Mischung aus rudimentärem Französisch und gestenreicher Zeichensprache begrüßte er den Jungen und fragte, was er da machte. Ajak erklärte es ihm. Als er merkte, dass ihn der Fremde nicht verstand, reichte er ihm die Schale mit dem gesammelten Abrieb. Pantomimisch forderte er ihn auf, einen Finger anzulecken, in die Schale zu tunken und dann zum Probieren in den Mund zu stecken. Der Mann zögerte kurz, folgte der Aufforderung aber.

»Sel?«, stieß er überrascht und schwer verständlich aus.

»Oui, oui«, antwortete Ajak aufgeregt.

In diesem Moment trat Ajaks Vater, von den Stimmen angelockt, vor die Tür. Ein kurzer Blick in die Gesichter seines Sohnes und des Mannes verriet ihm, dass alles in Ordnung war. Herzlich begrüßte er den Fremden und lud ihn zu einer Tasse Tee ins Haus ein. Der Mann zögerte erneut, diese Art der Gastfreundschaft war er nicht gewohnt. Dann aber siegte seine Neugier, und er willigte ein.

Innen war es überraschend kühl und gemütlich. Sie begaben sich in den ersten Stock und nahmen auf einem dicht gewebten bunten Teppich Platz. Nachdem Tee und Gebäck gebracht worden waren, lernte der Fremde trotz erheblicher Verständigungsschwierigkeiten, dass der Salzhandel eine über tausend Jahre alte Tradition in Timbuktu hatte. Der auf der Grenze zwischen der Sahara und der Sahelzone gelegene Ort hatte sich schon früh zu einem der Hauptzentren des afrikanischen Salzhandels entwickelt. In der Sahara geschürft, wurde das Salz auch heute noch auf traditionelle Art mit Dromedar-Karawanen nach Süden transportiert. Ab Timbuktu ging es meist per Schiff über den Niger weiter. In der Sahelzone und in Zentralafrika gab es kein Salz oder zumindest keines, das qualitativ mit dem Steinsalz aus der Sahara mithalten konnte. Der Mineralstoff war für Menschen und für Tiere gleichermaßen lebensnotwendig. Weil das Salz über die Haut ausgeschwitzt wurde, stieg der Bedarf bei hohen Temperaturen.

Mit immer größerem Staunen erfuhr der Fremde, dass das Salz deshalb hier in früheren Jahrhunderten zeitweise so wertvoll gewesen war, dass es eins zu eins mit Gold aufgewogen wurde. Auch wenn diese Zeiten lange vorbei waren, lohnte sich der Handel trotzdem noch. Nach wie vor war das Saharasalz im Süden sehr begehrt.

Nachdem er sich später für den Tee bedankt und verabschiedet hatte, blieb der Chinese noch einen Moment lang alleine vor dem Lehmhaus stehen. Nachdenklich ruhte sein Blick auf der etwa zur Hälfte durchgesägten Platte, an der Ajak zuvor gearbeitet hatte und die nun verlassen auf dem Boden lag.

»Salz«, murmelte er kopfschüttelnd, »ausgerechnet Salz!«

2. Kapitel

Sonntag, 9. August 2026Poole, Südengland

»Unglaublich!«, keuchte sie, als sie ihre Körperspannung aufgab und locker auslief.

Normalerweise joggte sie immer bis zum Pier von Bournemouth. Das waren von ihrem Hotel aus fünf Kilometer, hin und zurück zehn. Manchmal, wenn sie sich gut fühlte, lief sie zwei Kilometer weiter bis zum nächsten Pier in Boscombe. Heute aber hatte sie eine Mischung aus körperlicher Leichtigkeit und ablenkender Grübelei immer weiter dem Sonnenaufgang entgegengetragen. Erst als das Ende der Strandpromenade vor ihr aufgetaucht war, war ihr klar geworden, dass sie schon fast elf Kilometer in den Beinen hatte. Mit dem Fahrrad war sie schon oft hier gewesen, joggend noch nie. Jetzt war es genauso weit zurück, hatte sie gedacht, das machte zusammen einen Halbmarathon. Hoch motiviert hatte sie mit der Hand auf die Holzbalustrade geschlagen, die das Ende des befestigten Weges von den Dünen abgrenzte, und sich auf den Rückweg gemacht.

Die zweite Hälfte ihres Frühsports war beschwerlicher gewesen als die erste. Nicht nur, weil sie den Hinweg schon in den Beinen hatte. Kaum spürbar hatte sie ein leichter Luftzug nach Osten getragen, den sie erst wahrnahm, als er ihr ins Gesicht blies. Es war doch nicht ganz windstill heute Morgen, obwohl das Meer fast spiegelglatt vor ihr lag.

Die englische Südküste schlief noch. Außer Möwen, ein paar früh trainierenden Langstreckenschwimmern und vereinzelten Hundebesitzern war ihr niemand begegnet. Wieder einmal wunderte sie sich darüber, dass Möwengeschrei Glücksgefühle in ihr auslöste. Dabei gab es doch kaum etwas Nervtötenderes als diese aufgeregte Kreischerei. Es musste die unmittelbare Assoziation mit Strand und Meer sein, die jedes Mal zum Ausstoß von Endorphinen führte, wenn sie das Geräusch hörte.

Endorphine hatten ihr eben auch geholfen, den dritten Halbmarathon ihres Lebens zu laufen. Und ihre zerstreuenden Gedanken. Irgendwann nach drei oder vier Kilometern war ihr aufgefallen, dass das Meer an diesem Morgen ungewöhnlich hoch stand. Der Strand war so schmal, wie sie ihn lange nicht gesehen hatte. Offenbar war Vollmond und damit Springflut. Getriggert durch diese Beobachtung kam ihr in den Sinn, dass der Meeresspiegel derzeit um vier Millimeter im Jahr anstieg – klimawandelbedingt. Sie wusste, dass sich dieser Prozess dynamisch vollzog, im letzten Jahrhundert waren es durchschnittlich noch weniger als zwei Millimeter pro Jahr gewesen. Aber trotzdem fand sie irgendwie, dass sich das jetzt nicht so dramatisch anhörte. Vierzig Zentimeter in hundert Jahren, o. k., aber das war ja auch eine ziemlich lange Zeit. Die entscheidende Frage war natürlich, wie steil die Beschleunigung des Anstiegs in dieser Zeit zunehmen würde, dachte sie sich. Ihre Gedanken kreisten weiter: Wie viel Wasser brauchte man eigentlich, um den Meeresspiegel weltweit um vier Millimeter ansteigen zu lassen? Obwohl sie gut im Kopfrechnen war, verhedderte sie sich mehrmals. Deshalb dauerte es seine Zeit, in der sie lief. Und lief. Und lief. Sie wusste, dass die Ozeane rund siebzig Prozent der Erdoberfläche bedeckten, und dass die Erde einen Umfang von 40 000 Kilometern hatte. Aus der Schulzeit erinnerte sie sich daran, dass man eine Kugeloberfläche berechnen konnte, indem man ihren Umfang mit dem Durchmesser multiplizierte. Und der Durchmesser ergab sich, wenn man den Umfang durch die Zahl Pi teilte. Nach einigem Hin und Her war sie sich ziemlich sicher, dass es ungefähr 350 Millionen Quadratkilometer Ozean auf der Erde geben musste. Für die anschließende Multiplikation mit den vier Millimetern brauchte sie allein rund zwei Kilometer, weil sie andauernd mit den vielen Nullen durcheinanderkam.

Als sie das Ergebnis endlich hatte, war sie schon längst auf dem Rückweg. Für vier Millimeter Meeresspiegelanstieg im Jahr mussten vier Milliarden Kubikmeter zusätzliches Wasser ins Meer fließen – pro Tag. Das waren vier mit Wasser gefüllte Würfel mit einer Kantenlänge von jeweils einem Kilometer. Ganz schön heftig, dachte sie und kontrollierte noch mal, ob sie irgendwo eine Null zu viel hatte, doch das Ergebnis hielt der Überprüfung stand. Allerdings musste sie sich eingestehen, dass sie das Resultat im Grunde nicht einordnen konnte. Diese Erkenntnis irritierte sie, weil es nicht oft vorkam, dass sie mit Zahlen nichts anfangen konnte. Sie hatte keine Vorstellung, wie viel vier Milliarden Kubikmeter am Tag im Wasserkreislauf der Erde eigentlich waren. Wie viel Wasser verdunstete täglich, und wie viel wurde von den Flüssen wieder zurück in die Meere gespeist? Das war vermutlich dieselbe Menge, die insgesamt über dem Land abregnete. Aber was hieß das? Sie hatte keine Ahnung.

Die aktuell wertvollste Erkenntnis aus der Rechnerei war, dass man auf diese Art ziemlich problemlos einen Halbmarathon laufen konnte. Immerhin.

Jetzt stand Shannon O’Reilly erschöpft und ziemlich stolz am Strand und dehnte sich. Das hinter ihr liegende Hotel, in dem sie immer wohnte, wenn sie hierherkam, war in den 1920er-Jahren erbaut und im Verlauf der Zeit mehrmals zweckmäßig, aber weder stilgerecht noch besonders hochwertig renoviert und erweitert worden. Shannon liebte den Charme des Unperfekten, und außerdem war das Hotel ein Teil ihrer Kindheit. Wie viele Nachmittage und Abende hatte sie hier nach der Schule verbracht? Zum Meer hin erstreckte sich eine große Sonnenterrasse, die über eine schmale Treppe für alle Strandbesucher zugänglich war und auf der sie oft Eis gegessen oder Kakao getrunken hatte. Im Sitzen konnte man bequem über die weiße Steinmauer blicken und das Treiben am Wasser beobachten. Vom tiefer gelegenen Strand aus war die Mauer höher und im unteren Teil so angeschrägt, dass sie alle Kinder dieser Welt zu einem Kletterversuch einlud. Von Erfolg gekrönt war das allerdings nie, weil die Mauer in der oberen Hälfte gemeinerweise einen Knick machte und so steil wurde, dass man immer wieder zurückrutschte. Das tat aber den vielen Versuchen der kleinen Freeclimber keinen Abbruch, daran hatte sich bis heute nichts geändert. Shannon machte es immer große Freude, Kinder bei diesem Spiel zu beobachten und dadurch selbst wieder in ihre eigene Vergangenheit einzutauchen.

Die beiden ineinanderfließenden Städte Poole und Bournemouth waren ihre Heimat. Bis zum Ende ihrer Schulzeit hatte sie hier gelebt. Obwohl sie vor über zwanzig Jahren in die USA gezogen war, fühlte sie sich immer noch nur hier wirklich zu Hause.

Eigentlich hatte sie für ein oder maximal zwei Jahre an der Stanford University in Kalifornien studieren wollen. Mit siebzehn hatte sie sich, ohne viel nachzudenken, um ein Stipendium beworben und tatsächlich einen der begehrten Plätze bekommen. Die Noten dafür hatte sie, das Engagement ebenfalls. Es gefiel ihr so gut, dass sie blieb. Sie machte einen exzellenten Abschluss und heuerte bei einer der großen Venture-Capital-Gesellschaften an, die damals Milliardensummen von Versicherungen, Pensionsfonds und vermögenden Privatleuten in Google, Facebook und Amazon investierten. Das war im Jahr 2006, der boomenden Zeit zwischen dem Platzen der Dotcom-Blase und der Finanzkrise. Bewerbungen hatte sie keine schreiben müssen. Die Big Player im Silicon Valley überboten sich gegenseitig mit attraktiven Angeboten.

Weil Shannon ein ausgesprochen glückliches Händchen beim Timing und der Auswahl neuer Investments hatte, machte sie sich schnell einen Namen in der Branche und stieg innerhalb kürzester Zeit zur Partnerin auf. Obwohl sie in ihrer Position alle nur denkbaren Freiheiten und Privilegien genoss, fühlte sie sich nach einigen Jahren latent abhängig und fremdbestimmt. Mit gerade einmal 29 Jahren zog sie daraus ihre Konsequenzen, machte sich selbstständig und gründete Shamrock Capital. Der Name war eine Hommage an ihre Eltern, die beide aus Irland stammten. Von ihrem Namen abgesehen gab es nichts, was auf ihre Abstammung hätte schließen lassen. Äußerlich wurde sie mit ihren hellblonden Haaren, den strahlend blauen Augen und ihrer Haut, die sich bräunte, sobald sie nur kurz der Sonne ausgesetzt war, regelmäßig nach Skandinavien verortet.

Wie von allen prognostiziert, die Shannon kannten, wurde ihr Unternehmen eine einzige Erfolgsgeschichte. Shamrock Capital konzentrierte sich ausschließlich auf Green Investments und darin insbesondere auf Firmen, Technologien und Produkte, die dem Klimawandel entgegenwirkten. Shannon glaubte fest daran, dass sich das auszahlte, und zwar gleich in zweifacher Hinsicht: Ökologisch und ökonomisch, weil Klimaschutzinvestitionen mittel- und langfristig eine höhere Rendite abwerfen würden als Projekte, die nicht auf Nachhaltigkeit setzten. Sie war davon überzeugt, dass man den Klimawandel nur stoppen konnte, wenn man die Kräfte des Kapitalismus und der Marktwirtschaft zu seinen Verbündeten machte.

Bei der Umsetzung ihrer Strategie investierte Shannon überproportional viel eigenes Geld. Verdient hatte sie in den Jahren vor Shamrock Capital mehr als genug. Insbesondere durch Aktienoptionen war sie bereits mit Mitte zwanzig zur Multimillionärin geworden.

Shannon zog ihre Laufschuhe aus, ließ ihre Leggings und das Oberteil an, die sowieso nass geschwitzt waren, und sprang ins Meer. Das tat sie zu jeder Jahreszeit nach dem Laufen. Jetzt im August war das Wasser warm, zumindest für englische Verhältnisse. Entsprechend lange blieb sie drin und schwamm bis zu einer der gelben Bojen hinaus, die das Ende des Badebereichs markierten. Anschließend legte sie sich im Sand auf den Rücken und ließ sich von der Sonne trocknen.

Heute war Sonntag, sie hatte den ganzen Tag für sich. Gestern Nachmittag war sie direkt vom Flughafen in London Heathrow an die Küste gefahren und Jetlag-bedingt sehr früh eingeschlafen. Deshalb war sie heute Morgen schon um 05:00 Uhr aufgewacht. Seit vierzehn Tagen war sie jetzt unterwegs: erst Australien und dann über Singapur und Peking weiter nach Europa. Wenn sie übermorgen zurück nach San Francisco kommen würde, war sie einmal um die ganze Welt gejettet.

Mal wieder.

Gedankenverloren blinzelte sie in den Himmel, als ihr Blick auf ein Flugzeug fiel, das etwas südlich der Küste einen von Ost nach West verlaufenden Kondensstreifen in den blauen Himmel zeichnete. Bei genauerem Hinsehen bemerkte sie, dass es sich um vier Kondensstreifen handelte, die sich kurz nach ihrer Entstehung zu einem einzigen, dickeren vereinten. Ein Großraumjet, dachte sie, darin sitzen vermutlich 400 Menschen. Wenn der Flug von Europa an die Ostküste Nordamerikas ging, emittierte er auf seiner Reise rund zwei Tonnen Kohlendioxid pro Passagier, zusammen also etwa 800 Tonnen, überschlug sie. Das entsprach dem Jahres-CO2-Ausstoß von gerade einmal fünfzig Nordamerikanern. Oder von über 5 000 Menschen aus Zentralafrika. Mit Verblüffung hatte sie neulich gelesen, dass ein Nordamerikaner für über hundertmal so viel CO2-Emissionen verantwortlich war wie ein Mensch in der Sahelzone.

Mit einem Seufzen schloss sie die Augen und verlor sich in den immerwährenden Geräuschen des Meeres, die heute mehr ein leises Plätschern als ein lautes Rauschen waren.

3. Kapitel

Sonntag, 9. August 2026Über dem Atlantik

Die Maschine, die hoch über Shannon die englische Küste passierte, steuerte tatsächlich auf die US-amerikanische Ostküste zu. In ihr saßen aber nicht 400 Menschen, sondern nur 37. Es handelte sich um einen deutschen Regierungsflieger, der den Bundeskanzler mit seinem Stab nach Washington brachte.

Der 42-jährige Grüne Carsten Pahl bekleidete dieses Amt seit knapp einem Jahr. Die davor seit 2021 regierende Ampelkoalition hatte die Wiederwahl erwartungsgemäß nicht geschafft, nachdem sie sich seit dem dramatischen Ende des Hungerstreiks am Bundeskanzleramt vor zwei Jahren heillos zerstritten hatte. Kernpunkt ihres Zerwürfnisses war die Frage nach dem Stellenwert der Klimapolitik im Vergleich zu anderen zentralen Fragen wie soziale Gerechtigkeit, Autarkie bei der Energieversorgung und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Während die Grünen dabei durch geschickte Positionierung als vermittelnde Partei mit dem eigenen Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien als Lösungsansatz für all diese Problemfelder viele Sympathien gewannen, hatten die Sozialdemokraten zusammen mit den Liberalen massiv Federn lassen müssen. Letzteres weniger durch falsche Inhalte als durch eine desaströse Kommunikation, die bei den Wählerinnen und Wählern den Eindruck von Ignoranz und Beliebigkeit hinterlassen hatte.

Heute führte Carsten Pahl eine bisher erstaunlich stabile Koalition mit den Konservativen, die im Wesentlichen durch Nichtstun viele Enttäuschte eingesammelt hatten, sowie mit dem Shootingstar der Parteienszene: Unter30!, einer Partei, die erst wenige Monate vor den Neuwahlen gegründet worden war.

Die Logik von Unter30! war bestechend, zumindest wenn man sich erlaubte, den Gleichheitsgrundsatz für einen Moment lang außen vor zu lassen: Repräsentierte die Gruppe der unter 30-Jährigen im Jahr 1985 noch vierzig Prozent der deutschen Bevölkerung, waren es heute nur noch knapp dreißig Prozent. Diese Entwicklung hatte dazu geführt, dass die Bevölkerungsgruppe, für die die Zukunft gestaltet wurde, in allen Belangen unterrepräsentiert war.

Zentrale Forderung von Unter30! war daher die Reform des Wahlrechtes. Sie plädierte für die Senkung des Wahlmindestalters auf vierzehn Jahre und die Einführung eines Korrekturfaktors, um das demografische Ungleichgewicht zwischen den Altersgruppen auszugleichen. Die Stimmen von jungen Wählerinnen und Wählern sollten bei der Auszählung ein höheres Gewicht bekommen als die der älteren Generationen. Außerdem befürwortete sie die Einführung einer »Frischzellen«-Quote, die nach dem Beispiel der Frauenquote sicherstellen sollte, dass die junge Generation in allen Bereichen der Wirtschaft und der Politik stärker zum Zuge kam, als es in den vergangenen Jahrzehnten der Fall gewesen war.

Pahl machte einen guten Job – fand zumindest die Öffentlichkeit. Seit seiner Amtseinführung hielt er sich auf Platz 1 der Beliebtheitsskala innerhalb der deutschen Politik. Er selbst war sich in Bezug auf seine Performance nicht so sicher. Die Umfragen betrachtete er mit einer durchaus selbstkritischen Skepsis: Zum einen war ein Ranking immer eine Frage der Peer-Group und damit relativ. Pahl war der Meinung, dass es keine besondere Leistung war, besser als seine Kolleginnen und Kollegen zu agieren. Zum anderen, und das war der wesentliche Punkt, passierte ihm zu wenig. Viel zu wenig. Das lag zum Teil an der Konstellation seines Regierungsbündnisses, das aus der Not heraus geboren war. Die Parteienlandschaft war inzwischen so zersplittert und radikalisiert, dass alle froh waren, überhaupt eine Mehrheit gefunden zu haben. Dabei kamen die Grünen mit ihren beiden Partnern im Grunde gut klar. Die eigentliche Herausforderung war die ständige Mediation zwischen den beiden Koalitionären. Insbesondere die Konservativen waren bei jeder Gelegenheit darauf bedacht, sich von Unter30! abzugrenzen, um ihre eigene Wählerschaft nicht zu vergraulen. Einstimmige Beschlüsse kamen deshalb selten zustande, waren aber zwingend für alle wesentlichen Maßnahmen, die über das bereits Geregelte hinausgingen. Der wahre Grund für die zermürbende Langsamkeit war aber nicht das bremsende Koalitionsgeschacher innerhalb seiner Regierung. Das war Kleinkram gegen das, was sich auf EU-Ebene abspielte. Seufzend schüttelte der Bundeskanzler den Kopf. Das war ein anderes Thema.

Nun saß Carsten Pahl im Wohnzimmer, wie die Lounge des Regierungsfliegers intern genannt wurde, und schaute über die Rückenlehne der großzügigen Sitzgruppe aus dem Fenster. Sie waren heute sehr früh in Berlin gestartet, um den kommenden Tag in den USA voll nutzen zu können. Warum müssen wir eigentlich immer in diesem Monster-Jet fliegen?, fragte er sich, während er die englische Küste unter sich vorbeiziehen sah. Hier war mehr Platz als bei ihm zu Hause. Es gab wirklich an allen Enden Baustellen.

Pahl bestellte sich Frühstück, zog seine Schuhe aus und legte die Beine hoch. Widerwillig schnappte er sich seine Unterlagen für die anstehenden Termine und begann, lustlos darin herumzublättern. Nach kurzer Zeit warf er die Papiere entnervt auf den Tisch. Muss ich mich wirklich mit dem Scheiß hier beschäftigen?, schoss es ihm durch den Kopf. Es gab doch weiß Gott Wichtigeres. Wann Hartmut wohl endlich aufwacht?

Der CDU-Vorsitzende Hartmut Willemann war Vizekanzler und Wirtschaftsminister in Pahls Regierung. Er hatte zugesagt, auf dem heutigen Flug in die USA für ein offenes Gespräch zur Verfügung zu stehen. Pahl hatte ihn in den vergangenen Wochen bereits mehrfach darum gebeten. Aber zuerst müsse er schlafen, hatte Willemann kurz vor dem Start gesagt. Kaum hatten sie ihre Reisehöhe erreicht, war er in eine der Schlafkabinen verschwunden. Wie Pahl ihn kannte, würde er den Kollegen irgendwann wecken müssen. Zumal er vermutlich mal wieder versuchen würde, sich vor einer Aussprache zu drücken.

Doch zu seiner Überraschung kam Hartmut Willemann in diesem Moment um die Ecke geschlichen, sichtlich noch im Aufwachmodus.

»Na, gut geratzt?« Pahl versuchte intuitiv, die Stimmung zu lockern.

»Nein, die Betten sind zu schmal, ich kann hier nicht vernünftig schlafen«, grummelte Willemann.

Du bist zu breit, dachte Pahl. Seit wir zusammenarbeiten, hast du bestimmt zehn Kilo zugenommen. »Bestell dir doch auch was zu frühstücken und lass uns reden.«

Kaum hatten die Worte seinen Mund verlassen, bereute er seinen Vorschlag. Willemann beim Essen zuzusehen, war schon eine Zumutung. Als noch viel schlimmer empfand er es allerdings, ihm beim Essen zuzuhören. Dabei war Pahl sonnenklar, dass das Problem nicht allein bei seinem Wirtschaftsminister lag, sondern zumindest teilweise auch bei ihm selbst. Er reagierte überempfindlich auf gewisse Geräusche von bestimmten Personen und konnte nichts dagegen tun. Eigentlich fokussierte sich das Problem auf ihm sehr nahestehende Menschen, namentlich insbesondere seine Frau und seinen Vater. Dementsprechend hatte es ihn zusätzlich irritiert, als er gleich zu Beginn ihres Kennenlernens bemerkte, dass ausgerechnet Willemann auch zu dem Kreis dazugehörte.

Der Wirtschaftsminister nickte der Stewardess missmutig zu und setzte sich. Das Bordpersonal kannte die kulinarischen Vorlieben der Regierungsvertreter und lieferte entsprechend, sofern keine Sonderwünsche geäußert wurden.

»Lass uns ganz offen sein«, begann Pahl und versuchte, seine jetzt schon aufkeimende Aversion gegen Willemanns Kau- und Atemgeräusche zu unterdrücken. »Alles andere bringt uns nicht weiter, o. k.?«

Willemann seufzte. »Finde ich gut.«

Die Stewardess kam und stellte das Frühstück vor dem Wirtschaftsminister ab. Als der sie ignorierte, bedankte sich Pahl bei ihr – obwohl er alles andere als dankbar war. Aber er konnte nicht anders. Abwertendes Verhalten gegenüber anderen widerte ihn an, insbesondere gegenüber Bediensteten.

»Also, ich weiß, dass wir bisher alle Klimaziele erfüllen, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Aber das reicht mir nicht. Wir müssen mehr tun, und das schnell, sonst ist es zu spät.«

»Was schlägst du vor?« Willemann wirkte genervt, bevor das Gespräch überhaupt richtig begonnen hatte.

»Ich glaube mit jedem Tag weniger an Selbstverpflichtungen der Industrie. Die großen Unternehmen spielen doch alle nur auf Zeit, weil sie glauben – fälschlicherweise glauben –, dass schnelle strukturelle Veränderungen für sie womöglich schädlich sein könnten.«

Willemann stocherte missmutig in seinem Frühstück herum und schwieg. Zum Glück hatte er noch nicht angefangen zu essen.

»Ich schlage vor, dass wir den CO2-Preis deutlich dynamischer ansteigen lassen und zusätzlich Mindestquoten für klimaschonende Produkte einführen, und zwar branchenübergreifend. Wo immer das möglich ist.« Pahl spürte förmlich, wie sich bei seinem Gegenüber die Haare sträubten, ließ sich aber nicht beirren. »Und die Quoten dürfen nicht nur für Hersteller gelten. Wir müssen sie auf die nachgelagerten Wertschöpfungsstufen ausdehnen, also Händler und Dienstleister einbeziehen. Damit das Ganze auch einen spürbaren Erfolg bei uns in Deutschland hat.«

Willemann schaute überrascht auf. »Aber Klimaschutz ist doch keine nationale Aufgabe! Das muss ich gerade dir doch wohl nicht erklären. Wir sollten immer versuchen, da CO2 zu vermeiden, wo es am billigsten ist. Dann erreichen wir am meisten.«

»Schon klar.« Pahl ärgerte sich über diese nichtssagende Floskel, die seit vielen Jahren immer wieder bemüht wurde, um die Verantwortung anderen in die Schuhe zu schieben. »Aber das darf nicht dazu führen, dass wir hier die Hände in den Schoß legen.«

»Carsten, du weißt, dass ich grundsätzlich bei dir bin. Aber wir geben doch schon eine wahnsinnige Geschwindigkeit vor! Unsere Wirtschaft braucht Zeit, sich auf die neue Welt einzustellen. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir sind weiter als die meisten anderen Staaten und müssen aufpassen, dass wir es nicht überspannen. Sonst haben unsere Konzerne im internationalen Wettbewerb keine Chance mehr, und dann nützt es niemandem, dass wir sie klimafreundlich aufgestellt haben.«

Pahl schüttelte den Kopf. »Genau das sehe ich fundamental anders. Am Ende tun wir unseren Unternehmen einen Gefallen, wenn wir ihnen jetzt Feuer unterm Hintern machen. Die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen steigt rapide, wer da vorne ist, wird am Ende gewinnen.«

»Darum geht es den Konzernen doch schon lange nicht mehr.«

»Wie bitte? Worum denn sonst, deiner Ansicht nach?«

»Ums nackte Überleben! Die Umstellung auf den ganzen Schei …, ich meine, auf ständig neue Standards ist für die Firmen existenzbedrohend. So etwas haben die in ihrer ganzen Unternehmensgeschichte noch nicht erlebt. Zusätzliche Belastungen führen nur zu noch mehr Kosteneinsparungen und damit zum Verlust weiterer Arbeitsplätze. Damit erweisen wir unserem Land einen Bärendienst.«

Willemann schaute Pahl triumphierend an. Offenbar hatte er das Gefühl, einen Punkt gemacht zu haben. Sichtlich zufrieden schnitt er ein Stück von seinem Spiegelei mit Speck ab und schob es sich in den Mund.

Pahl versuchte, weder hinzusehen noch hinzuhören. Als er trotzdem ein aus seiner Sicht unverhältnismäßig starkes Schnauben, gefolgt von gurgelnden Schmatzgeräuschen, vernahm, konnte er nicht anders, als sich angewidert abzuwenden. Willemann war glücklicherweise so mit seinem Essen beschäftigt, dass er nichts davon mitbekam.

Pahl nahm sich zusammen und setzte erneut an: »Ums Überleben, darum geht es mir auch. Aber nicht um das der Konzerne, sondern um das der Erde. Die Konzerne sind mir egal. Zumindest so lange, wie die sich so querstellen.«

Willemann guckte ihn ungläubig an. Dann nahm er noch einen Bissen, stellte seinen Teller ab und sprang auf. Mit großer Erleichterung nahm Pahl zur Kenntnis, dass sein Wirtschaftsminister zum Fenster ging und ihm den Rücken zudrehte, während er kaute. Sie waren inzwischen über dem offenen Atlantik.

Nach einer kurzen Denkpause drehte sich Willemann entschlossen um und legte los. »Erstens ist das ja wohl nicht dein Ernst, dass dir die Konzerne egal sind.« Sein Gesicht hatte sich inzwischen sichtlich rot gefärbt. »Du weißt ganz genau, dass da auch viele deiner Wähler arbeiten! Und zweitens stellt sich doch überhaupt niemand quer.« Er schrie jetzt fast. »Das ist doch lange vorbei, Carsten. Hör doch endlich mal auf, diese alten Stereotypen zu bedienen. Wir tun wirklich, was wir können. ›Nach fest kommt ab‹, kennst du den Spruch?«

»Nein«, antwortete Pahl irritiert, während er sich fragte, wer von ihnen beiden eigentlich alte Stereotypen bediente.

»Du kennst ihn nicht?« Willemann stutzte. »Na ja, ist aber doch wohl klar, was das bedeutet, oder?«

»Ehrlich gesagt, nein.«

»Na ja, wenn man Schrauben zu fest anzieht, brechen sie eben ab … Mann, Carsten, wir leben immer noch in einem marktwirtschaftlichen System. Da musst du auch ein kleines bisschen den Markt entscheiden lassen. Du willst viel zu viel regulieren und bist auf dem besten Wege zu überreizen. Das werde ich nicht zulassen.«

»Dann beschränkt sich dein Beitrag mal wieder aufs Verhindern? Was schlägst du denn verdammt noch mal vor? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du zufrieden bist mit dem, was wir im Moment auf die Kette kriegen?«

Willemann zögerte. Dann erwiderte er überraschend gefasst: »Nun lass uns doch erst mal abwarten, was deine Minerva für Ergebnisse liefert, wenn sie so weit ist. Vielleicht ist ja auch alles gar nicht so schlimm, wie viele denken.«

Pahl verdrehte die Augen. »Erstens ist das nicht meine Minerva, und zweitens können wir auf die Ergebnisse nicht warten, die sind frühestens in zweieinhalb Jahren verfügbar. Ich mache keine Zeitspielchen mehr mit, Hartmut.« Er hob beide Hände und machte eine beschwichtigende Geste. »Aber o. k., lassen wir die Industrieregulierung mal für einen Moment beiseite. Was ist denn mit der Verbraucherseite?«

»Was meinst du damit?« Willemanns Blick verdüsterte sich wieder.

»Na ja, dass die Leute in hinreichendem Maße verzichten, klappt ja auch nicht.«

»Das hatten wir doch alles schon so oft, Carsten. Du willst doch jetzt nicht mal eben zwischen Berlin und Washington die Basis unserer Zusammenarbeit nachverhandeln, oder?«

»Kannst du dich an die Ölkrise 1973 erinnern?«

»Ja, im Gegensatz zu dir war ich da schon geboren.«

Pahl ignorierte die alberne Spitze. »Dann weißt du ja sicher noch, dass es damals autofreie Sonntage und ein sechsmonatiges Tempolimit gab.«

Willemann bekam Sorgenfalten auf der Stirn, unterbrach ihn aber nicht.

»Weißt du, warum das gemacht wurde?«, fragte Pahl. Da Willemann ihn nur düster anstarrte, setzte er selbst zu einer Antwort an. »Nicht, um Benzin zu sparen, der Effekt war nämlich verschwindend …«

»Ich weiß das alles«, unterbrach ihn sein Wirtschaftsminister nun doch. »Es war Symbolpolitik.«

»Genau, um die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, dass der Rohstoff knapp war. So etwas brauchen wir jetzt, fünfzig Jahre später, wieder.«

»Willy Brandt«, zischte Willemann abfällig durch seine schmalen Lippen.

»Quatsch! Das hatte nichts mit sozialdemokratischer Parteipolitik zu tun. In anderen Ländern gab es ähnliche Maßnahmen. Das war Vernunft, die da regierte. Ich will nicht wieder mit dem Tempolimit anfangen, das hat ja was Pathologisches bei euch. Aber warum können wir nicht allen Autos mit Verbrennungsmotoren ein Fahrverbot erteilen? Nicht generell, mir ist klar, dass das nicht geht, aber an einem Tag pro Woche zum Beispiel. Das würde die Attraktivität von Elektroautos mit einem Schlag massiv erhöhen.«

»Wie willst du das denn kontrollieren?« Willemann lachte laut auf.

»Meinetwegen mit einem farbigen Aufkleber an der Windschutzscheibe. Gab es übrigens auch schon. In Österreich, ebenfalls während der Ölkrise. Hat hervorragend geklappt. Mensch, Hartmut, das ist über ein halbes Jahrhundert her! Was die damals konnten, können wir doch heute schon lange. Zumal die Lage heute tausendmal ernster ist.«

»Sorry, Carsten!« Willemann schüttelte vehement mit dem Kopf. »So was nenne ich sozialselektive Freiheitsberaubung. Jeder, der sich einen teuren Elektrowagen leisten kann, ist aus dem Schneider. Wie kannst du als Grüner so etwas vorschlagen? Vergiss es, das mach ich nicht mit!«

Pahl schloss für einen Moment die Augen und zuckte resigniert mit den Schultern. Es hatte einfach keinen Zweck. Er war machtlos. Nun war er schon Bundeskanzler und hatte im Grunde genommen doch nichts zu sagen. Scheißdemokratie, schoss es ihm durch den Kopf.

»Alles klar, Hartmut, es bringt nichts, lass uns das beenden, aber ich habe jetzt zumindest endlich verstanden, woran ich bin.«

Willemann zögerte kurz, drehte sich dann aber, ohne etwas zu erwidern, konsterniert zum Gehen.

»Hast du eigentlich schon mal über die Größe unseres Flugzeuges nachgedacht?«, rief Pahl ihm hinterher.

»Ja, eben, in der Schlafkabine. Wurde wieder mal an der falschen Stelle gespart von unseren Vorgängern. Du hast meine Unterstützung, lass uns versuchen, einen größeren Vogel zu ordern.«

Carsten Pahl war fassungslos. Lange noch starrte er entgeistert in den Gang, durch den Willemann gerade verschwunden war.

4. Kapitel

Montag, 10. August 2026London, Großbritannien

Shannon mochte die frühen Morgenstunden in Europa, weil in den USA dann noch alles schlief und ihr Telefon somit nicht ständig klingelte. Sie hatte ihr Hotel schon um 06:00 Uhr verlassen, um ohne Stress rechtzeitig in London anzukommen. Wie üblich hatte sie auf einen Fahrer verzichtet und fuhr selbst, auch wenn sie so nicht effizient arbeiten konnte. Durch einen Chauffeur fühlte sie sich eingeschränkt und beobachtet, außerdem war ihr diese Art von Luxus nach wie vor peinlich.

Gerade hatte sie Southampton hinter sich gelassen und fuhr auf der M3 in Richtung Norden. Sie führte ein paar kurze Telefonate mit Asien, bekam einen Anruf aus Israel und zwei aus London, ansonsten hatte sie ihre Ruhe.

Ihr Ziel war eine Green-Tech-Konferenz im Natural History Museum. Eigentlich hasste sie derartige Veranstaltungen. Den offiziellen Teil fand sie öde, weil da in der Regel nichts Neues passierte – für sie zumindest. Und im inoffiziellen gab es viel zu viele Leute, die etwas von ihr wollten. Hin und wieder musste sie sich aber auf solchen Events blicken lassen, und da war der heutige noch einer der interessantesten.