Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Terra Ignota Ediciones

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

1939. La derrota republicana en la Guerra Civil Española es un hecho, y grupos de combatientes y hordas de civiles escapan a Francia por temor a las represalias de los vencedores. Lejos de encontrar la ansiada libertad, llegan a un país invadido por los nazis y en el que son repudiados. Marcial Segura y otros muchos compatriotas son capturados por la Wehrmacht y deportados a Mauthausen, el más inhumano campo de concentración del Reich, donde un simple golpe de suerte puede ser clave para la supervivencia. 1945. Días antes de que Mauthausen sea liberado por la infantería estadounidense, las tropas de las SS salen del campo en estampida. Altos jerarcas del nazismo también huyen de los antiguos dominios del Reich con destino ultramar. En pleno corazón de aquella vorágine, la guardiana Klein se halla en paz con su conciencia, sin saber todavía que la odisea que marcará su vida no ha hecho sino comenzar. Esta es la historia de Marcial, de Joan, de Benito, de Luis y de tantos otros que compartieron hambre y sufrimiento, pero también confidencias y amistad en el infierno austriaco. Esta es la historia que todos los gobiernos democráticos de nuestro país han despreciado. Esta es, más allá de los Pirineos, también nuestra historia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 748

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mario J. Les

Dile que no la olvido

1ª edición libro electrónico: junio 2019

© Mario J. Les

Diseño de la cubierta: Juanjo Romano Vallejo

Terra Ignota Ediciones

c/ Bac de Roda, 63, Local 2

08005 - Barcelona

931.73.22.29 - 638.07.85.00

www.terraignotaediciones.com

ISBN: 978-84-120490-6-0

IBIC: FA FH FJMS 2ADS

La historia, ideas y opiniones vertidas en este libro son propiedad y responsabilidad exclusiva de su autor.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

A todos aquellos que alguna vez fueron héroes.

Y en especial, a mis héroes;

Idoia, Mario y Maialen, el aguinaldo de la vida.

ÍNDICE

Prólogo

GLOSARIO DE PERSONAJES

1Marcial

2El museo de los horrores

3Camino al infierno

4El rastro de un asesino

5La escalera de la muerte

6La casa de la calle Garibaldi

7La lucha por la vida

8Frente al pasado

9Resistencia

10El germen de la odisea

11Confesiones a medianoche

12La fotografía de la ignominia

13La hipoteca del silencio

14Prueba de vida

15La senda de Ricardo Klement

16La última carta

17Cerco al asesino

18El amargo sabor de la victoria

19Operación Garibaldi

20Quid pro quo

21La lista de Díssinger

22Noche de terror y drama

23La última cita con la historia

AGRADECIMIENTOS

Prólogo

Es sabido en el mundo editorial que hay novelas que, a pesar de no alcanzar los primeros puestos en los rankings de ventas, su calidad, ya sea en un sentido estrictamente literario, por su capacidad de entretener (principal objetivo que toda novela debe perseguir, no lo olvidemos) o ambos, puede ser mucho, muchísimo, mayor que la de aquellos que sí lo logran.

Creo que este es sin duda el caso de los libros de Mario que conforman la “trilogía del Holocausto”, nombre no oficial, pero que los mismos libreros emplean para referirse a ellos.

Desde el primero de sus volúmenes, publicado por primera vez hace ya unos años, Mario nos ha ofrecido unos libros que destacan por su pulcritud y un estilo que, pese a estar muy depurado desde sus inicios, ha ido, como por otra parte es su obligación para con sus lectores, madurando y perfeccionando con el paso del tiempo, haciendo que la lectura sea disfrutable por la inmensa mayoría de lectores. De hecho, es el único libro del que desde la propia imprenta me han llegado a preguntar que cuándo salía la siguiente parte, pues estaban deseando poder leerlo.

El resultado final lo tenemos hoy en nuestras manos. El círculo se cierra. Mario ha concluido una historia que se expande durante cientos de páginas, desarrollando una trama que si bien puede disfrutarse de manera independiente en cada libro, alcanza su plenitud cuando se ponen en relación, pues es cuando nos damos cuenta de todo el trabajo (e ilusión) que hay detrás para crear una trama sólida y apasionante, capaz de hacernos vivir toda clase de emociones y de transportarnos de forma totalmente creíble a los horrores de la guerra y a la cruda realidad de los campos de concentración, a la sabana africana o a Argentina, a través de unos personajes quienes, tras acompañarles en sus aventuras, se convierten prácticamente en miembros de nuestra familia.

Tres obras a las que, a buen seguro, se les han dedicado muchas horas, algo que hay que valorar especialmente cuando se sabe que el autor no sólo dirige su propio negocio, sino que tiene dos hijos de corta edad, con lo que no es complicado deducir que tiempo, precisamente, no es que le sobre.

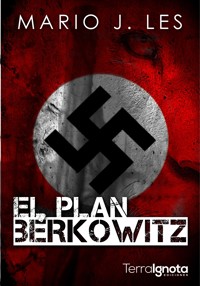

Muchas veces me encuentro pensando en que, cuando conocemos a una persona por primera vez, jamás podemos saber qué presencia o papel va a jugar esta en nuestras vidas. Cuando conocí a Mario a propósito de la publicación de El plan Bérkowitz, yo trabajaba como auxiliar administrativo en otra editorial. Nada podía hacer imaginar que tiempo después tendría la oportunidad de publicar el resto de sus obras en mi propio sello editorial y, menos aún, tener el honor de prologar la tercera de ellas. Aprovecho estas líneas para agradecerle doblemente: primero, que pensara en mí para escribir el prólogo y, segundo, que me haya dado la oportunidad de estrenarme en estas lides.

La distancia geográfica que nos separa ha impedido que nuestra amistad (sí, es posible que un autor sea amigo de su editor y al contrario) se desarrollara como cuando se está cerca, han sido muchas las horas de trabajo conjunto intentando que los libros quedaran lo mejor posible, y eso, se quiera o no, tiene su impacto y permite conocer a las personas.

Es por ello por lo que me permito afirmar que muchas de las cosas que definen a nuestro autor como persona la podemos encontrar en sus libros, pues es alguien que valora la justicia, la honestidad, la amistad, la familia y que tiene un gran amor por su tierra. Todo ello queda patente en todas y cada una de sus páginas.

Yo no sé si tiene previsto volver a ambientar alguna de sus obras en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es fácil suponer, sabiendo cómo escribe, que sería capaz de adentrarse en cualquier género con total garantías. Lo que sí sabemos ya, con total certeza, es que el thriller histórico lo domina con creces.

Gracias, Mario, por el regalo que nos has hecho a todos con estos tres libros.

Manuel Baraja

Orgulloso editor de Mario J. Les

GLOSARIO DE PERSONAJES

Época actual – Año 2003

Personajes ficticios

Alex Astráin: Pamplonés, miembro de la sociedad audiovisual Mendebaldea ProMedia.

Maialen Galdeano: Guipuzcoana, miembro de la sociedad audiovisual Mendebaldea ProMedia. Casada con Alex Astráin.

Fran Dalmau: Barcelonés, miembro de la sociedad audiovisual Mendebaldea ProMedia.

Lynette Kósgei: Keniana, miembro de la sociedad audiovisual Mendebaldea ProMedia. Antigua guía de safaris. Pareja de Fran Dalmau.

Haizea Astráin Galdeano: Hija de Alex y Maialen.

Simeón Bérkowitz: Judío hispano-alemán. Antiguo mecenas de la sociedad Mendebaldea ProMedia.

David Bérkowitz: Judío hispano-alemán. Hermano de Simeón.

Lina Krauss: Alemana. Superviviente del Holocausto.

Leni Krauss: Alemán. Superviviente del Holocausto. Hermano de Lina.

Marcial Segura: Superviviente del Holocausto.

Tobías Díssinger: Archivero del ITS (Servicio Internacional de Búsqueda) en Bad Arolsen (Alemania).

Heidi Draxler: Directora del ITS.

Katia Schultz: Recepcionista del ITS.

Marcelo González: Pintor y galerista.

Graciela: Empleada en la galería de arte de Marcelo González.

Gastón: Ciudadano argentino.

Periodo 1939 – 1960

Personajes ficticios

Nadine Klein: Antigua trabajadora en la tienda de antigüedades de la familia Krauss.

Marcial Segura: Prisionero español del campo de concentración de Mauthausen.

Luisito Garzarán: Soldado republicano.

Joan Grau: Soldado republicano.

Pedro Palau: Soldado republicano.

Peio Irureta: Soldado republicano.

Anxo Portela: Soldado republicano.

Benito El Maricón: Prisionero español del campo de concentración de Mauthausen.

Ginés Camarasa: Prisionero español del campo de concentración de Mauthausen.

Nathaniel Blomberg: Prisionero judío del campo de concentración de Mauthausen.

Gedeón Despuig: Prisionero judío del campo de concentración de Mauthausen.

Johannes Kluge: Oficial de las SS con el grado de Untersturmführer (Teniente). Jefe de barracón en el campo de concentración de Mauthausen.

Christian Nowitzki: Oficial de las SS con el grado de Scharführer (Sargento). Capataz en la Wiener Graben de Mauthausen.

Antonin Havlik: Kapo del campo de concentración de Mauthausen.

Andreas Gross: Kapo del campo de concentración de Mauthausen.

Rebekka Hafner: SS-Aufseherin del campo de concentración de Mauthausen.

Anton Hafner: Padre de Rebekka.

Bianka Hafner: Madre de Rebekka.

Christel: Empleada en casa de los Hafner.

Matías González: Farmacéutico argentino.

Lucas Schwartzmann: Médico argentino.

Romero Miramón: Refugiada republicana.

Personajes y referentes históricos

Adolf Eichmann (1906-1962): Oficial de las SS con el grado de Standartenführer (Coronel). Responsable directo de la Solución Final y de los transportes de deportados hacia campos de concentración y exterminio durante la Segunda Guerra Mundial.

Franz Ziereis (1905-1945): Oficial de las SS con el grado de Standartenführer (Coronel). Comandante en jefe del campo de Mauthausen-Gusen entre 1939 y 1945.

Georg Bachmayer (1913-1945): Oficial de las SS con el grado de Hauptsturmführer (Capitán). Lugarteniente de Franz Ziereis en Mauthausen (1940-1945) y comandante del campo satélite de Ebensee (1943-1944).

Veronika Liebl (1909-1997): Esposa de Adolf Eichmann.

Klaus “Nicolás” Eichmann (1936): Hijo mayor de Adolf Eichmann.

Horst Eichmann (1940): Segundo hijo de Adolf Eichmann.

Dieter Eichmann (1942): Tercer hijo de Adolf Eichmann.

Ricardo Eichmann (1954): Cuarto hijo de Adolf Eichmann.

Simon Wiesenthal (1908-2005): Prisionero del campo de concentración de Mauthausen-Gusen y el más famoso cazador de nazis de la historia.

Fritz Bauer (1903-1968): Jurista alemán de origen judío que trabajó para echar abajo la ley del silencio sobre el Holocausto impuesta por el canciller federal Konrad Adenauer.

Lothar Hermann (1901-1974): Abogado alemán de origen judío residente en Argentina. Confidente de Fritz Bauer.

Silvia Hermann (1942): Hija de Lothar Hermann y novia de Nicolás Eichmann.

Raphael Eitan (1926): Agente del Mossad.

Zvi Malkin (1927-2005): Agente del Mossad.

Zvi Aharoni (1921-2012): Agente del Mossad.

Remby (1924): Colaborador del Mossad.

Avraham Shalom (1928-2014): Agente del Mossad.

Dani Shalom (1918-1963): Superviviente del Holocausto y experto falsificador del Mossad.

Ephraim Ilani (1910-1999): Agente del Mossad destacado en Sudamérica. Especialista en Argentina.

Moshe Tavor (1928-2002): Agente del Mossad.

Yaakov Medad (1919-2012): Agente del Mossad.

Isser Harel (1912-2003): Primer director del Servicio Secreto de Inteligencia Israelí (Mossad).

Ephraim Hofstaedter (1911-1971): Agente del Mossad.

Haim Cohen (1911-2001): Consejero legal del Ministerio de Justicia israelí.

«Era finales de abril de 1945. Las tropas aliadas avanzaban hacia la liberación del campo y los SS estaban huyendo. Yo había sido un prisionero con suerte y trabajaba en la oficina de intendencia.

Aquella mañana estábamos formados en la Appellplatz cuando el subcomandante Bachmayer llegó con su moto, vestido con el uniforme de gala. Al reconocerme, me mandó salir de la formación y me dijo:

—Me voy, Joan.

—Yo me quedo.

—¿Cómo ves esto?

Yo le respondí con toda sinceridad.

—Comandante, para ustedes veo la noche; para nosotros, la luz.

Entonces, se quitó el guante y me tendió la mano.

—Que tengas suerte, español.

Tranquilo, se marchó a su casa. Ese mismo día mató a sus dos hijos, a su mujer… y luego se suicidó».

(Joan de Diego, deportado nº 3156 del campo de concentración de Mauthausen, 1940-1945)

1

Marcial

Cascante, Navarra. Mañana del 27 de Julio de 2003.

«¿Vivir? Es imposible sentirse vivo cuando estás muerto, inimaginable pensar siquiera que tu espíritu resucitará algún día… Y ese sentimiento de pérdida interior, que te invade poco a poco, como una enfermedad degenerativa que sabes que no conoce cura, se hace eternidad en tanto bailas en una suerte de alambre sostenido por la locura de tus captores.

Vivir es aquello que piensas hacer nada más bajarte de ese tren que es la misma muerte… y que crees haber esquivado. Pero sólo has conseguido aplazarla. Porque la muerte de verdad llega al apearte y se llama Mauthausen, el infierno austríaco donde los segundos se hacen minutos, los minutos horas, las horas días y los días semanas… Donde el tiempo se estira hasta perpetuar tu sufrimiento, donde de día no vives y de noche no duermes, y si consigues dormirte no sueñas, y si logras hacerlo ese sueño no es bonito, es espantoso aunque tú lo creas liberador. Y lo es porque sueñas que eres un fantasma errante, y sabes que los fantasmas son estantiguas, espectros de los muertos, seres irreales que se sueñan o se imaginan… Y dormido sonríes porque si eres un fantasma es que estás muerto.

Al fin…

Y despiertas y el fantasma etéreo se ha ido y ha vuelto el fantasma de piel y huesos.

Porque eso es lo que eres.

Porque tu desmedrada figura es la viva imagen de la miseria. Porque el tuétano te ha succionado la carne y tu piel se ha apergaminado tanto que trasluce el esqueleto, apenas los restos de un naufragio. Y ese sueño que crees bonito y que para cualquier mortal sería horroroso se torna horroroso para ti cuando para cualquier mortal sería un alivio. Porque despiertas y estás vivo.

Todavía.

Vivir… Resulta imposible aceptar que todavía vives cuando despiertas y el alba te ofrece la negrura de otro crepúsculo cerrado, cuando ves tenebrosos nubarrones en los días más claros, cuando el hambre y la sed son dos lapas adosadas permanentemente a tu garganta, cuando el miasma insoportable que te rodea te absorbe de tal forma que has perdido la capacidad de oler algo que no sea inmundicia, cuando tus compañeros de miserias en la barraca son un vago recuerdo de los camaradas que conociste antes de subir a aquel tren…

Cuando los ves a ellos y te ves a ti.

Cuando sabes que no hay Dios, porque si lo hubiera no permitiría un escarnio semejante.

Despertar cada mañana con la conciencia de que estás vivo cuando tu alma lleva años muerta es la trampa de un bucle sin fin, es penar un delirio que se asoma a la frontera de algo macabro, el delirio de llevar una cruz a cuestas, una cruz de granito y sin brazos, mientras te dejas la hiel y la sangre a lo largo y ancho de ciento ochenta y seis escalones, día tras día… Pero no queda otra alternativa que continuar luchando aunque tu yo más sensato desearía morir cuanto antes. No hay otros cojones que seguir en la pelea por la supervivencia si quieres tener la oportunidad de volver a abrazar a los tuyos, porque sabes que tirar la toalla o desfallecer, o dejarte arrastrar por esa realidad abominable, te conduce irremediablemente a esa barraca baja cuya chimenea escupe sin descanso un humo gris que apesta a carne quemada.

Es una quimera creer que estás vivo cuando sabes que, después de más de cuatro años contemplando el horror y sufriéndolo en tus huesos, en cuestión de un arrebato esos guardianes de mentes perturbadas pueden llegar y lanzarte al vacío de una patada, o pueden llevarte ante el muro de las anillas y colgarte con los brazos extendidos hacia atrás y los talones apoyados en un minúsculo saliente, durante días, horas en el mejor de los casos, hasta que tus hombros sean incapaces de sostener la indecencia del cuerpo que habitas, indigno de un ser humano, devastado por la inanición, la enfermedad y el abuso.

Pero, sobre todo, resulta frustrante contemplarte como un ser vivo cuando aquel frío y ya lejano 25 de enero de 1941 mataron tu identidad y desde entonces tan sólo eres un número, en mi caso el del deportado 4137 del campo de concentración de Mauthausen, y no Marcial Segura Miramón, el nombre que te dieron al nacer y que paseabas con orgullo republicano hasta el 36.

Todo eso supone seguir respirando cuando la realidad te aniquila… Y lo peor es tener la conciencia intacta y la capacidad de discernimiento tal que si nada de aquello hubiese sucedido, al punto de reconocer que el futuro te encontrará nadando en un mar de desesperanza para terminar ahogado en el fango de la desesperación, viendo esfumarse el horizonte de la orilla, una línea cada vez más lejana y difusa, físicamente vivo pero muerto en el alma, a no ser que te caiga del limbo un inesperado ángel de la guarda que actúe en el momento y en el lugar precisos.

A mí me cayó.

Nunca fui creyente y me cayó en suerte ese ángel. Y es entonces cuando aparece la eterna disyuntiva. Suerte o desgracia. Porque es ridículo hablar de fortuna cuando desearías tener delante tu sepultura, correr la losa que la cierra y lanzarte al abismo.

Fin de la historia.

Lacre negro a la ignominia.

Pero ese ángel guardián se me apareció sin haberlo invocado, y, aunque en aquel instante mi cabeza negara con rotundidad que mereciese la pena seguir viviendo, hoy tal vez le deba gratitud.

Sólo tal vez.

Y las preguntas te asaltan… Las malditas preguntas…

¿Por qué a mí?

¿Acaso he contraído yo más méritos que mis compañeros de desdichas para verme tocado por sus alas?

¿Por qué ese ser con el que nada me une se empeña en prorrogar mi sufrimiento?

¿Por qué porfía en salvarme cuando está viendo a diario que la gente se tira a las alambradas o directamente al vacío que culmina en la Wiener Graben, harta de morir en vida?

¿Por qué?

Ni lo supe entonces, ni lo sé hoy.

Sólo sé que el día que todo debió terminar un ángel de la guarda se presentó frente a mí…

Y que lo hizo desde las filas enemigas, el rincón más insospechado para hallar un espíritu celeste…

Y que tenía el pelo cobrizo y las espaldas anchas, al punto de poder cargar conmigo…

Y sobre todo sé que se llamaba Nadine…

La SS-Aufseherin Nadine Klein».

* * *

Marcial descargó aquel nombre y suspiró, a la par que cerró los ojos durante unos segundos. Parecía derrotado, exhausto, pero sólo estaba intentando recuperar el resuello después de ofrecer tan vasta respuesta a la primera pregunta de sus interlocutores.

¿Cómo fue su vida en Mauthausen?

Con tan directo interrogante Alex Astráin había decidido abrir fuego contra el antiguo prisionero del horror nazi. Únicamente buscaba romper el hielo para ganarse la confianza de Marcial, pero el cascantino, aún desconocedor del verdadero motivo de aquel encuentro, había pronunciado el nombre de la persona objeto de las pesquisas en los estertores de esa primera respuesta.

Alex se encendió un cigarrillo, intercambió una mirada silenciosa con su mujer, Maialen Galdeano, y ambos la compartieron con Fran Dalmau y Lynette Kósgei. La revelación alcanzaba tal calibre que traía a los cuatro sin aliento. Sólo Haizea, la pequeña que Maialen alumbrase cuatro meses atrás, era ajena a lo que allí se cocinaba y, recostada en la Maxi-Cosi que su padre había acomodado sobre el césped, sonreía ante la aparición de un gorrión curioso que acababa de posarse en lo más alto de la fuente muerta que presidía aquel coqueto rincón del jardín delantero de la residencia de ancianos Hogar Nuestra Señora del Rosario.

Ese cuadro encontró Marcial cuando por fin abrió los ojos. Arrellanó con sus pétreas manos la vieja bandera republicana que cubría sus piernas e impulsó la silla de ruedas que le hacía posible el desplazamiento, hasta detenerse en un punto tan cercano a quienes se sentaban frente a él que resultaba incluso intimidatorio. Una imagen de la Virgen que daba nombre al asilo aparecía tras aquellos jóvenes que habían ido a importunar su retiro, como testigo inanimado de la reunión, apoyada en metro y medio de peana trapezoidal construida con idénticas piedras grises rectangulares que aquellas que cercaban la finca y que sostenían una interminable reja marengo rematada en agudas lanzas bronceadas.

—¿Va todo bien?

Fran dejó a un lado la cámara con la que grababa la entrevista e hizo un gesto a Alex para que, como era cotidiano, fuese él quien tomara la palabra. El pamplonés, después de buscar ayuda en la mirada de sus socias con la acostumbrada escasez de éxito, aceptó a regañadientes.

—Sí... Descuide, señor Segura. Su respuesta nos ha cogido a los cuatro por sorpresa. Tan sólo es eso.

—Tu pregunta no podía tener otra réplica, hijo —sonrió Marcial—. Has apostado muy fuerte desde el inicio.

—Sabemos que la realidad fue horrorosa —intervino Lynette tras un breve silencio—. De hecho, este es el tercer verano consecutivo en que el Holocausto nazi viene a visitarnos. No nos extraña lo que cuenta.

—¿Entonces?

—En esencia, no le hemos engañado —continuó Alex—. Nuestra empresa, Mendebaldea ProMedia, es una sociedad audiovisual reputada, y le aseguro que vamos a producir un documental con el máximo rigor periodístico. Por ello queríamos contar con su testimonio… pero también he de decirle que esto no va a ser una entrevista al uso.

—No sé qué es una entrevista al uso. Diré mejor que hasta hoy jamás había concedido alguna, aunque tengo historias para vender y regalar —reconoció el anciano sin inmutarse—. Un camarada de Mauthausen que tuvo la fortuna de servir en Intendencia me proporcionaba, cuando podía y bajo manga, cuartillas y algún desecho de lápiz. Comencé escribiendo una especie de diario, como muchos prisioneros. Siempre me gustó leer, a los clásicos fundamentalmente, y tengo cierto talento descriptivo, pero llegó un día en que tuve que dejarlo. Las palabras se agotan ante tanto horror. Fue después de la liberación del lager cuando hice del terror literatura y mis experiencias tras la Guerra Civil las fui plasmando en papel a lo largo de los años, poemas principalmente, aunque también guardo una especie de cronología en prosa, escrita en base a esos recuerdos de los que nunca podré deshacerme.

—¿Y por qué negarse a contribuir a que todo aquello se supiera? ¡Con todo lo que ha ido documentando su experiencia es un auténtico filón histórico! Perdone, Marcial, pero no le entiendo.

—No lo voy a negar; he recibido muchas ofertas para contar mi vida, pero jamás me las he tomado a la ligera y las he rechazado después de investigar concienzudamente al medio en cuestión. Todos tenían un asqueroso tufo a amarillismo, sensacionalismo puro, y a mí, después de lo que he vivido, me horroriza mercadear con las miserias humanas. Si con vosotros he hecho una excepción, ha sido por ella.

Y entonces, ante la sorpresa de todos, señaló a Lynette.

—¡¿Por mí?! —exclamó la keniana.

Marcial sonrió y su rostro apergaminado amenazó con doblarse en tamaño. Unos ojos tan negros como el abismo que habían conocido ejercían de centinelas sobre una nariz chata y apaisada, mientras sus labios dejaban ver el hueco donde habitara el colmillo de oro que los esbirros de Franz Ziereis le habían usurpado en la enfermería de Mauthausen. Bajo la sombra de la boina, una fea cicatriz también parecía llevar el sello de las SS.

—No pienses mal, chiquita. A la vista está que eres muy guapa, pero no he despreciado el aire acondicionado de ahí adentro para pasar las horas contemplándote —aclaró Marcial, antes de dirigirse a todos—. La verdad es que no me he expresado bien. Me refería a vuestro grupo en conjunto y al símbolo que representa esta joven dentro del mismo. Revela que la sociedad ha dado un paso adelante en cuanto a las relaciones interraciales, hacia la tolerancia y el respeto frente a quien es diferente o piensa de otra forma, y eso me llena de dicha.

—Sea cual sea el motivo, nos alegramos por haber viajado hasta aquí y, más aún, de que nos haya recibido —sonrió, ahora sí, Lynette—. Lo cierto es que no quedan muchos supervivientes de Mauthausen a los que poder localizar.

—A mayor gloria del Fascio, prácticamente todos nos quedamos en Francia tras la liberación del lager. No podíamos regresar a España siguiendo vigente el régimen franquista —Marcial cabeceó—. He vuelto porque a uno le tiran las raíces y tenía ganas de ver cómo había cambiado Cascante tras más de sesenta años de ausencia. También, por qué no decirlo, porque prefiero que me entierren donde pasé los mejores años de mi vida.

La otrora guía de safaris asintió con el mentón.

—En realidad, ya nos entrevistamos ayer con otro antiguo deportado, en Jaca —continuó Alex—, pero no pudo ofrecernos dato alguno sobre lo que demandábamos, aunque su testimonio resultó tan interesante que aparecerá igualmente en el documental.

—Ese debe ser Garzarán, el Rapacutos, lo conocí bien —se aventuró Marcial.

Alex lo confirmó con un gesto.

—¡Qué alegría, no imaginaba que todavía estuviera dando guerra!

—¿Rapacutos?

Tras la cuestión, el pamplonés dio una calada larga al cigarro y la expulsó en volutas. Marcial las siguió con la mirada y respondió cuando estas terminaron de desgreñarse por encima de su cabeza.

—Era el peluquero del comandante Ziereis y de su lugarteniente Bachmayer, los dos mayores cerdos de Mauthausen. Por eso le pusimos ese mote —aclaró—. Tuvo suerte, ese trabajo le salvó la vida. Pero… ¿y qué información no os pudo dar Rapacutos?

—Ya le he dicho que esto no va a ser una entrevista corriente. El caso es que tratamos de localizar a una persona en concreto; alguien que pasó por Mauthausen entre noviembre de 1944 y mayo de 1945, y ahora sabemos que usted estuvo en contacto con ella.

—Si habéis estado metiendo las narices en mi vida antes de venir aquí ya os podéis ir largando.

—No se enfade, Marcial. —Maialen mostró su tono de voz más tierno—. Lo sabemos gracias a usted.

—¿A mí?

—Sí, la ha nombrado. Es su… ángel de la guarda.

—¿Nadine Klein?

Los cuatro asintieron al unísono.

—El año pasado nos vimos envueltos en una trama para el recuerdo, también con el Holocausto como punto central —le informó Maialen—. Puede parecerle increíble, pero Nadine Klein era la piedra angular de todo el lío. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial trabajaba en Berlín, en una tienda de antigüedades propiedad de los Krauss, una familia que fue detenida en su propio domicilio y deportada a diversos campos de concentración tras la Noche de los Cristales Rotos.

—Concretamente a Flossenbürg y a Ravensbrück.

—¿Cómo lo sabe?

—Lo sé. Dejémoslo ahí.

—La señorita Klein guardaba una reliquia de gran valor para la familia Krauss, y trató de ponerse en contacto con ellos en varias ocasiones, cuando ya eran prisioneros de los nazis —continuó Alex—. Una de esas veces logró hablar con la pequeña Lina, en el lager femenino de Ravensbrück. El fin era poner esa joya a buen recaudo e informar a los dueños de su localización exacta, aunque esto último nunca lo consiguió, al menos de manera clara.

—Pero lo más sorprendente es que cuando tiempo después visitó al pequeño Leni, internado en el campo de concentración de Flossenbürg, lo hizo enfundada en el uniforme de Aufseherin de las SS, tal y como usted la conoció —prosiguió Fran—. Luego, simplemente, desapareció como polvo soplado de una mano.

—Sin embargo, desde ayer por la mañana, y gracias a las indagaciones que están llevando a cabo en Alemania Leni y Lina, los ya ancianos hermanos Krauss, y nuestros parientes, los también hermanos Simeón y David Bérkowitz, sabemos con seguridad que, después de cumplir la instrucción en Flossenbürg, Nadine fue transferida a Mauthausen y que allí permaneció hasta la liberación del campo. —Maialen tomó así el testigo de las explicaciones—. Créame, Marcial, ella odiaba a los nazis, y se alistó en el pelotón femenino de la Schutzstaffel con el único objetivo de estar cerca de la familia Krauss y de poder informarles del paradero del famoso tesoro. Imagínese cuál era su grado de desesperación para verse obligada a llegar a tal extremo. Por fortuna, la reliquia ya apareció el año pasado y está en manos de sus legítimos propietarios, pero, desgraciadamente, no podíamos decir lo mismo de Fräulein Klein, de quien nada sabíamos desde finales de 1944, desde aquel encuentro con Leni en el primer barracón de Flossenbürg.

—Mauthausen fue el campo de los republicanos españoles. Por eso andábamos buscando entre ellos un antiguo deportado que pudiese ofrecernos alguna información sobre ella… y lo hemos encontrado —remató Alex.

Marcial Segura se tomó una pausa después de haber recorrido los rostros de todos para seguir sus exposiciones. Su tono de voz intentaba esconder la decepción.

—Bueno, he de reconocer que no es lo que esperaba de esta cita, pero tragaré con ello. ¡Jodidos muetes!

—¿Muetes?

—Y muetas, Lynette —apostilló Alex—. Quien dice muetes dice chicos, chavales, jóvenes… Es una palabra muy de aquí. Nosotros la conocemos porque los riberos con los que coincidimos en la universidad la utilizaban a todas horas.

—Entendido. Por un momento he pensado que era un apodo, como lo del Rapacutos —sonrió la africana—. ¡Y yo presumo de dominar el castellano!

—Pues me temo que, si queréis seguir tirando del hilo de Nadine Klein y que yo continúe soltando prenda, tendréis que aprender a familiarizaros con la manera de hablar de Cascante —prosiguió Marcial—. El tema da para mucho y es probable que tengáis que entrar en contacto con sus habitantes.

—Ahora sí que ninguno le entendemos.

El anciano se retrepó con dificultades en la silla.

—Cuadrilla, tengo ochenta y ocho años y las circunstancias de la vida me enseñaron a no fiarme de nadie. Sin embargo, reconozco que me habéis caído bien. Parecéis gente sincera y seria, periodistas de raza, así que no me importaría poner toda mi confianza en vosotros. Tal vez os proponga un misterio a descubrir, algo que puede remover los cimientos del Holocausto, aunque debo advertiros que no será fácil resolverlo. Tendríais que andar muy espabilaos.

—Explíquese —lo retó Lynette—. Tenemos todo el tiempo del mundo.

Marcial amagó con iniciar el juego, pero al escuchar la palabra tiempo se echó atrás.

—¡Coño, soy yo quien no lo tiene, ya es mediodía! —exclamó mientras miraba su reloj—. ¡Vaya, esta Beatriz ya se está retrasando!

Fue todo uno nombrarla y que la aludida apareciese por su espalda. Venía canturreando algo que ninguno supo descifrar. Llevaba una bata blanca que ocultaba una figura generosa y tenía el pelo moreno y corto, pero un mechón violáceo desenfadaba su flequillo hasta iluminar por completo un rostro risueño.

—El camarada Segura tiene que abrirle la jaula a la cardelina a las doce en punto. Es tan preciso que parece suizo, en lugar de cascantino —dijo la recién llegada, cuyo acento resultaba ajeno a aquellos lares—. El señorito no consiente que le pongan un pañal.

—¡Ay, mi gallega! —replicó este, tomándole la mano—. Si te hubieras meado encima tantas veces como yo lo hice en los trenes, camino de Mauthausen, te aseguro que ahora actuarías de igual modo.

—¡Seguro!

—Dicen que aquí hubo un médico que interrumpía las consultas a las doce en punto para rezar el Ángelus. Yo, ateo comunista orgulloso y confeso, me guardaré mucho de llegar a tal extremo —sentenció el residente como quien da un discurso—. Pero eso sí, la meadica de las doce es sagrada.

—No le hagáis mucho caso, está algo sonado y le encanta contar batallitas.

—¡Calla, lenguda!

Todos rieron ante el sano pulso que mantenían anciano y auxiliar. Era obvio que ambos se apreciaban. Beatriz se llevó la mano de Marcial a los labios y la besó.

El buen humor se apoderó del ambiente por unos segundos en los que todos incluso olvidaron por qué estaban allí.

Justo hasta que sucedió algo tan inesperado que lo cortó de raíz.

La pequeña Haizea, hechizada por el movimiento que el bochorno provocaba en la bandera que cubría las piernas de Marcial, tiró de esta y dejó los pantalones cortos del anciano a la vista. Fue en ese instante cuando todos descubrieron que la pierna izquierda del antiguo prisionero de Mauthausen moría en un muñón por encima de la rodilla.

—Lo siento mucho —alcanzó a balbucear Maialen—. Estoy realmente avergonzada, no sé qué decir…

—No tienes por qué disculparte —replicó Marcial mientras Beatriz volvía a colocar la Tricolor en su sitio—. Es una chiquilla y tiene que jugar. De verdad que no tiene importancia, son cosas que pasan.

Se extendió un silencio más largo de lo deseado, que rompió Lynette.

—¿La perdió en Mauthausen?

—Me la amputaron catorce o quince años más tarde, pero sí, allí fue donde comencé a perderla —asintió el hombre—. Sufrí un accidente en la Wiener Graben, la cantera de granito en la que nos dejábamos hasta el último resuello.

—Espero que no le moleste lo que voy a decirle —intervino Fran—, pero yo siempre había pensado que los prisioneros que ya no servían para trabajar eran los primeros en ser ejecutados. ¿No era así?

La mirada de Marcial se detuvo en el rostro del operador de cámara catalán, aguijoneado por varios piercings y enmarcado en una melena zaína de complejas rastas, antes de empedrarse y de fundirse en las copas de los abetos que protegían el jardín del fuego del sol veraniego.

Después, escupió una última sentencia antes de emprender el camino hacia los aseos.

—Tienes razón, chico, pero a mí esta pierna me salvó la vida.

2

El museo de los horrores

Bad Arolsen, Hesse, Alemania. Mañana del 27 de Julio de 2003.

—Los chicos ya están al corriente de la situación y se han puesto manos a la obra. Esperemos que pronto puedan ofrecernos buenas noticias.

Lina y Leni Krauss asintieron con una media sonrisa a la información ofrecida por Simeón Bérkowitz, mientras caminaban al amparo de la sombra que procuraban los árboles de la Grosse Allee. Este y su hermano David apenas habían estacionado su oneroso Rolls-RoycePhantom, completado la reserva y deshecho el equipaje en el Bad Arolsen Hotel, un coqueto alojamiento con spa que los Krauss disfrutaban ya desde la víspera.

—Confiamos en ellos, Herr Bérkowitz —reconoció Leni—. Después de la ayuda que nos prestaron el año pasado en la búsqueda de la reliquia familiar, no podríamos dudar de sus capacidades. Cuando comenté a Lina la posibilidad de investigar el paradero de nuestra añorada Nadine, fue ella quien pensó en ustedes y, por ende, en sus jóvenes herederos.

—Por eso y porque nos moríamos de ganas por verles —añadió Lina—. Todavía no les hemos agradecido lo suficiente todo lo que hicieron por nosotros hace once meses… y ya volvemos a pedirles favores.

—Once meses que no han hecho sino realzar su belleza, Fräulein.

La señora Krauss tiró la mirada al suelo y se ruborizó. Debía reconocer que, tras un año sin verlo, echaba de menos el comportamiento educado y siempre adulador del mayor de los Bérkowitz, pero también era de ley admitir que sus palabras alcanzaban la realidad. Mostraba un cutis aterciopelado por una fina mascarilla que reafirmaba el azul de sus ojos y el albor de su cabello, secuestrado por un gracioso tocado. El cielo aparecía casi limpio, pero algunas nubes bajas sesteaban a su antojo y traían una ligera brisa oceánica que había sacado a bailar a las hojas de los árboles y obligado a la sobria dama a vestirse con un traje de chaqueta amarfilado que estilizaba su silueta, atractiva aún a los setenta y cinco.

—Veo que la elegancia se resiste a abandonarle —correspondió Lina—, tanto en sus gestos como en su estampa. Ese traje tuvo que costarle una fortuna…

Simeón asintió complacido y paseó la mirada por aquella avenida arbolada que tantos recuerdos le traía de algunos rincones del Baztán y de la Ciudadela pamplonesa. La punta de su bastón con empuñadura de marfil marcaba tanto su caminar como el de los Krauss y la mañana invitaba a la calma. Sin embargo, el histriónico David parecía nervioso y andaba rezagándose a cada paso.

—¿Sucede algo, hermano? No has dejado de girar el cuello hacia atrás desde que hemos abandonado el hotel.

—Es… es este lugar —vaciló el menor de los Bérkowitz—. Es… ¿Cómo decirlo? ¿Mágico?

—Estoy de acuerdo —Leni apoyó el calificativo—. Bad Arolsen es una ciudad tan pequeña como encantadora, un maravilloso exponente del gótico alemán. Lina y yo pasamos la tarde de ayer recorriendo sus calles y alcanzamos la misma conclusión que usted; supura magia.

—Esta avenida, en concreto, parece salida de un cuento de hadas —prosiguió Lina—. Según nos contó un lugareño, fue construida en 1676 como paso de carruajes entre Residenzschloss, el antiguo Palacio Real, y Lustschloss, el pequeño Palacio de Recreo. Además de otros notables, aquí nació en el siglo XIX una de las esposas del rey Guillermo III de Holanda.

—Ello explica el llamativo color orange que predomina en fachadas y monumentos —remató Leni al punto que dejaban atrás la Grosse Allee.

Lina señaló entonces al frente.

—Bueno, ahí está nuestro destino.

Ganaron la acera opuesta y entraron en el recinto ajardinado que daba la bienvenida a un edificio que contrastaba con el entorno por su lineal sobriedad. Tres hileras de interminables ventanales llenaban la fachada principal. Delante de esta aparecían, anclados en el césped y separados del porche de entrada por un seto recién esquilado, dos colosales mástiles que hacían ondear sendas banderas de la Cruz Roja.

—Bienvenidos al ITS, el Servicio Internacional de Búsqueda, el mayor archivo conocido sobre el Holocausto.

Simeón dejó escapar un silbido.

—Cuesta creer que semejante complejo se encuentre aquí y no en Berlín.

Fräulein Krauss asintió.

—Fue creado en 1943 por los Aliados y administrado por la Cruz Roja Internacional. La capital estaba sufriendo constantes bombardeos y, como comprenderá, no era el lugar más indicado para construir un edificio tan colosal como este. Por eso se erigió aquí, apartado de las grandes ciudades de Alemania.

—Contiene casi veinticinco kilómetros de estanterías y más de cincuenta millones de documentos redactados por la burocracia nazi —añadió Leni—. Hace tan sólo unos meses que fue abierto a los investigadores.

Simeón escuchó con interés los apuntes de los Krauss, pero no así su hermano, quien parecía no terminar de sacudirse el nerviosismo que le asaltaba en ocasiones y llevaba un rato observando el caminar de un hombre de unos cuarenta años y bien parecido que se acercaba hacia ellos. Cuando llegó a su altura, David lo agarró por un brazo.

—¿Por qué nos sigue?

El recién llegado se sobresaltó y miró de arriba abajo a aquel grosero de chaqueta estampada indescifrable.

—Perdone, yo…

—¡Ni se le ocurra negarlo, vengo observándolo todo el camino!

—Yo…

—¡No hay excusas que val…!

—¡Suélteme de una vez!

El hombre estalló por fin, antes de pasar a un tono más calmado. David, sorprendido por aquella iracunda reacción, obedeció.

—He seguido sus pasos porque trabajo aquí… y tengo testigos que pueden confirmarlo.

Entonces, tendió una mano al frente.

—Guten Morgen, señor y señora Krauss.

La pareja de antiguos prisioneros del horror nazi atendió al saludo ante la mirada de los hermanos españoles. Mientras Simeón sonreía, el rostro de David se acercaba a la frontera del rubor.

—Así que la magia del lugar no tenía nada que ver con que anduvieses todo el camino rezagado —acertó Simeón—. ¡Ay, hermano! ¡Cuándo abandonarás esa desconfianza…!

David hundió la mirada en el césped, avergonzado por convivir aún con demonios del pasado, y Leni se aprestó a desatascar la situación.

—Señores Bérkowitz, este joven es Tobías Díssinger, archivero del ITS. Fue él quien nos reveló en la mañana de ayer que Nadine Klein sirvió en el KL-Mauthausen durante los meses posteriores a contactar conmigo en Flossenbürg.

Simeón le ofreció su mano y David también lo hizo, aprovechando el momento para disculparse.

—Lo siento, de veras.

Díssinger concedió el perdón y, sin pausa, mostró a los cuatro veteranos investigadores el camino hacia aquellas dependencias que encerraban las historias más negras del siglo XX.

—No perdamos más tiempo y entremos. Ayer dimos un primer paso, importante, pero queda mucho trabajo por hacer.

La sala era diáfana, grande como un hangar e impecablemente iluminada. Tobías se sentó frente a un escritorio que daba la espalda a un sinfín de estanterías metálicas y los visitantes lo hicieron sobre cuatro sillas de acero cromado y pvc gris niebla que casaban con el resto del mobiliario. Miles, quizá millones, de carpetas se disputaban el espacio a lo largo de media docena de alturas y se perdían en la inmensidad de varios pasillos idénticos. El olor a papeles viejos y a historias negras lo envolvía todo. Si no lo hubieran visto, jamás habrían imaginado tamaña documentación del horror.

Díssinger apuntó entonces con sus despiertos ojos azules a los judíos españoles.

—Bien, señores, como ya adelanté ayer a los hermanos Krauss, están ante un archivo único, y lo es porque aquí se recogen todas las actas de los perseguidos, prisioneros y desplazados por los nazis que pudieron reunir los aliados durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

David carraspeó antes de hablar.

—Siendo así, no entiendo como lograron localizar a Nadine Klein en Mauthausen en una sola mañana.

Tobías sonrió con desdén.

—No se asuste por lo que ve —dijo señalando las estanterías—. Aquí prima la buena organización, por ello están recogidos los informes de todos los campos de concentración y exterminio por orden alfabético, desde la ‘A’ de Auschwitz hasta la ‘T’ de Treblinka.

—Me refería a que Fräulein Klein ni fue perseguida ni hecha prisionera ni desplazada. Sirvió en las filas opresoras, aunque ella no…

—Sé a qué se refiere.

La brusquedad de la interrupción sorprendió a todos. Díssinger, pese a las disculpas de David, todavía parecía molesto por el trato recibido en los jardines.

—Lo que usted no sabe —recalcó el archivero— es que cada fichero de cada lager contiene además un dossier en el que aparece toda la oficialidad y tropa de las SS que sirvió en ellos a lo largo de su existencia, con nombres y apellidos.

—Consultamos en primer lugar la carpeta de Flossenbürg, el campo del que puedo dar fe que fue destino de Nadine. —Leni se coló en el rifirrafe para cercenarlo—. Allí estaba su nombre, como parte del pelotón de Aufseherinnen que cumplió la instrucción preceptiva y que esperaba nuevas órdenes procedentes de Berlín.

—Órdenes que apenas tardaron en llegar. Casi todas aquellas guardianas fueron transferidas a Auschwitz a finales del 44, pero algunas se libraron de ir a Polonia, entre ellas su Nadine Klein, que pasó a Mauthausen —añadió Tobías.

El silencio flotó algunos segundos en el ambiente y sólo el ligero zumbido de los tubos fluorescentes impregnaba la estancia. Simeón se revolvió inquieto en su silla. Acostumbrado a dominar el terreno por el que pisaba, su rostro traslucía ahora la incomodidad de quien pasa por la vida con más dudas que certezas. Sin embargo, enseguida evidenció a través de su mirada que la pronta rendición no formaba parte del ADN de los Bérkowitz González, así que se atusó el bigote, recompuso su rictus y se dirigió a Díssinger con el objetivo de que el archivero afrontase el trabajo de encontrar a Nadine Klein como un verdadero desafío, si es que no se había implicado ya lo suficiente.

—Y en Mauthausen, se perdió su pista… —dejó caer.

Tobías vio en los ojos de Simeón el ansia de conocimiento y la determinación, y ahora fue él quien carraspeó. Parecía tener ganas de lucirse.

—Manejamos unos dossieres amplísimos —comenzó—. Para que se hagan una idea, la documentación aquí almacenada detalla los registros dentales y experimentos médicos a los que eran sometidos los prisioneros de los campos de concentración, las causas de su detención y muerte, y hasta los pagos realizados a los trabajadores forzados. Asimismo, figura el nombre, la fecha de nacimiento y el motivo de encarcelamiento de los dieciocho millones de personas que fueron víctimas de la maquinaria nazi en toda Europa.

David hizo un amago de interrupción, pero Díssinger lo detuvo con un gesto manual y continuó con aquella suerte de alegato defensor de su propia labor.

—Este archivo está financiado por Alemania, pero es vigilado por once países, nueve europeos más Israel y Estados Unidos, gracias a un tratado firmado en 1955. Fueron precisamente estos dos últimos los que mayor presión ejercieron para la definitiva apertura de los documentos a la investigación. Lo llevaron a cabo a través del Museo del Holocausto de Washington y del Yad Vashem de Jerusalén. Dichas entidades poseen copias de muchas de las actas almacenadas aquí; las relacionadas con los deportados judíos.

—No nos está diciendo nada. —David, ahora sí, logró segar la perorata del archivero—. Al menos, nada reseñable para nuestra búsqueda.

Tobías volvió a expectorar forzadamente y Lina se vio obligada a tomar parte. No estaba dispuesta a que la entrevista se malograra por culpa de los modales del judío español.

—Continúe, Herr Díssinger —dijo mirando a David con un punto de ternura y otro de amenaza—. Al señor Bérkowitz le puede el ansia por saber dónde quiere llegar.

—De acuerdo —asintió el joven—. Si me permiten concluir les aseguro que quedarán más que satisfechos.

—Adelante.

El archivero se retiró un mechón rubio que casi le tapaba el rostro. Luego, entrelazó sus manos y puso los codos sobre el escritorio.

—En los comienzos, el ITS de Arolsen sirvió para rastrear a los familiares y seres queridos perdidos durante la guerra. Sin embargo, con la caída del Telón de Acero hubo un aluvión de solicitudes de países de la antigua órbita soviética cuyos ciudadanos querían probar que habían estado en campos de concentración u obligados a realizar trabajos forzosos. El fin de aquello era obtener de sus gobiernos una jubilación o una compensación económica. Así, un ucraniano llamado Piotr Kovalenko consiguió una indemnización gracias a la lista de prisioneros con piojos del campo de Gross Rosen que manejamos aquí. En ella consta que a Kovalenko le fueron localizados dos piojos el 26 de enero de 1945.

Tobías se recostó entonces en la butaca y acarició sus reposabrazos. Luego, peinó hacia atrás y con los dedos su media melena y aguardó nuevas cuestiones por parte de los cuatro veteranos visitantes, pero, visto el silencio que él mismo había demandado, se inclinó de nuevo sobre el escritorio para continuar.

—Quiero decir con todo esto que aquella persona que busque información detallada sobre familiares víctimas del Holocausto no encontrará una institución más adecuada que el ITS de Bad Arolsen. El año pasado recibimos cerca de ciento cincuenta mil solicitudes de búsqueda, algunas incluso de lugares tan remotos como Argentina o Australia, pero no es menos cierto que todavía tenemos pendientes más de cuatrocientos mil procesos sin resolver. El mundo es muy grande y de muchos casos no quedaron pistas.

—Intuyo que lo que nos quiere transmitir es la dificultad de hallar indicios siquiera sobre el paradero actual del personal de las SS o de la Gestapo destacado en los campos en aquel tiempo —apuntó Leni—. ¿No es así?

—Exacto, Herr Krauss —asintió Díssinger—. Tomen como ejemplo la frialdad de las cifras: setecientos mil guardias de las SS sirvieron en los campos y pocos más de ochocientos fueron juzgados entre Dachau y Núremberg. ¿Saben cuántos fueron condenados?

Todos negaron con la cabeza y el archivero respondió por ellos.

—No llegaron al centenar. Muchos pasaron a desempeñar oficios de lo más variopinto y los más cualificados se integraron como funcionarios en la administración de la entonces nueva República Federal. En definitiva, el grueso de aquellos pelotones de la Gestapo y de la Schutzstaffel continuó con sus vidas como si nada hubiese ocurrido.

—Sabemos que la sociedad alemana de la época decidió pasar página —apuntó Simeón—. Demasiado a la ligera, tal vez.

Lina estaba a punto de venirse abajo.

—Eso supone que necesitaríamos una verdadera carambola para encontrar a Nadine en Alemania, si es que sigue viva —balbució—. Es buscar agua en un desierto.

Leni la tomó de la mano.

—Esté o no viva, Lina, lo que buscamos es reconstruir su historia.

La bella exprisionera de Sachsenhausen y Ravensbrück agradeció con una tibia sonrisa el gesto de su hermano.

David Bérkowitz esbozó entonces una mirada rapaz.

—Tal vez sea una quimera dar con ella en Alemania. Pero… ¿Y fuera de sus fronteras? Cualquiera conoce que hubo montones de nazis que huyeron a Iberoamérica, o incluso a África, tras la derrota en la guerra.

Tobías Díssinger señaló con el dedo al menos elegante de los judíos españoles, esta vez con complacencia.

—Touché, señor Bérkowitz. Ahí estaba esperando que llegaran.

Fue Simeón quien se abalanzó esta vez sobre la mesa.

—¿Acaso ha encontrado una pista fiable que seguir?

—Definitiva, en ningún caso, pero sí un resquicio por el que continuar trabajando —sonrió el archivero—. Ayer, cuando el señor y la señora Krauss se marcharon, estuve dándole vueltas al asunto, buscando un nuevo enfoque a nuestras pesquisas, pero sin llegar a encontrarlo. El cansancio físico y mental comenzaba a pasarme factura tras una agotadora jornada y mi cabeza no respondía. Sin embargo, el teléfono sonó a última hora y lo cambió todo —Tobías resopló—. Era una llamada desde Brasil; alguien preguntando por un pariente que pudo haber estado confinado en el campo de Bergen Belsen. Desgraciadamente, como tantas otras veces, no pude ayudar a ese hombre… pero él a mí me abrió los ojos, hacia ultramar, y llegué a la misma conclusión a la que ha llegado Herr Bérkowitz. El extranjero aumenta notablemente el espectro de búsqueda, cierto es que la complica demasiado, pero podría ser un buen punto de retorno a la investigación tras la huella perdida en Mauthausen.

—Así que no se fue a casa…

—No podía. Con toda la documentación de la que disponemos aquí, tan sólo hemos sido capaces de desentrañar un veinte por ciento de las peticiones que hemos recibido. La realidad es a menudo frustrante, y nada deseaba más que poder ofrecerles hoy una buena noticia. Así que comencé a bucear en Internet, rastreando a los nazis más famosos que habían conseguido huir a Sudamérica. Consulté biografías, artículos de prensa, blogs sobre el tema, vídeos de YouTube, todo lo imaginable… hasta que di con algo que me heló la sangre.

Díssinger hizo entonces una pausa dramática y se arrellanó en el asiento. Su rostro mostraba un nerviosismo y una excitación desconocidos hasta ese momento.

Leni lo animó a concluir la exposición.

—Continúe, por favor.

El archivero suspiró hondamente, una vez más.

—Encontré a una Nadine Klein que había zarpado en un barco, rumbo a Argentina, en julio de 1950. Su nombre figuraba en la lista de pasajeros junto al de Ricardo Klement, con quien, según aquello, compartió camarote.

Lina no daba crédito a lo que acababa de oír.

—¿Huyó a Argentina? ¡Dios mío!

—No es un dato ni mucho menos concluyente, pero anima a pensar que la vida de la mujer que buscan pudo quedar ligada a ese hombre desde aquel instante.

—¿Y quién demonios fue Ricardo Klement?

Tobías tragó saliva y miró a sus cuatro interlocutores, uno por uno y a los ojos, antes de ofrecerles una información para el recuerdo.

—Ricardo Klement fue un ciudadano cualquiera del gran Buenos Aires… pero tras ese nombre falso se escondía nada menos que Adolf Eichmann.

3

Camino al infierno

Cascante, Navarra. Mañana del 27 de Julio de 2003.

Marcial regresó de su ineludible cita con el asiento de loza poco tiempo después de haber abandonado el jardín. Una risa contagiosa asomaba a sus labios, sin duda provocada por alguna ocurrencia de la locuaz Beatriz, que empujaba la silla. El mismo bochorno que se desatara minutos antes flirteaba de nuevo con bandera republicana que cubría sus piernas y arremolinaba con ausencia de modales el flequillo de la auxiliar. En tanto, acomodados en el banco que ya sentían suyo, los cuatro socios de la audiovisual Mendebaldea ProMedia andaban negociando la posibilidad de hospedarse en la localidad ribera si el antiguo deportado de Mauthausen terminaba por confiarles aquella suerte de secreto que la aparición de Beatriz dejara en suspenso.

—El camarada ha liberado esfínteres —anunció la empleada del Hogar Nuestra Señora del Rosario—. Veréis cómo se nota en su buen humor.

Marcial sonrió y amagó con pellizcarle el trasero, antes de dirigirse al grupo. Traía sobre los muslos un viejo cuaderno al que los rigores del paso del tiempo habían amarilleado los bordes de las hojas.

—Teníamos un asunto pendiente.

—Sobre ello debatíamos, señor Segura. —Maialen le tomó la palabra—. No nos importaría pasar unos días aquí, siempre que sea para ayudar. Hace unos meses le habríamos dicho sí a ojos cerrados, pero ahora la niña nos condiciona mucho.

Todos posaron la mirada en Haizea, y esta les devolvió una sonrisa tan limpia como el mediodía. Parecía estar diciéndoles, a su manera, que no se preocupasen por ella.

—En el pueblo podéis comprar todo lo necesario para su higiene y manutención, eso no sería un problema. Tenéis tres farmacias, una ahí mismo, y cerca de la plaza está la mercería Raquel, en el caso de que necesitaseis algo de ropa interior para la chiquilla —dijo Beatriz—. En cuanto al alojamiento, igual os digo. Podéis hospedaros en la pensión Pinilla. Es una casona con mucho encanto, os tratarán muy bien y está en el centro. ¿Qué más se puede pedir?

—Pues algún sitio donde comer, por ejemplo.

—Cerca de la pensión hay dos restaurantes, en un radio de cien metros. A la derecha, El Lechuguero, donde sirven una estupenda comida tradicional. Si decidís tomar la izquierda, sería un pecado que os fueseis de este pueblo sin degustar las cebollas en tempura que prepara Manolo en el Mesón Ibarra.

—Sólo tenéis que subir por ahí, por la Cuesta’l Portal.

Marcial la señaló más allá de la verja de hierro que, apoyada en un murete bajo, cerraba todo el perímetro delantero de la residencia.

—La Plaza de Los Fueros está nada más bajar la calle Tras la Iglesia. No tiene pérdida, porque desde ahí mismo veréis la cúpula de la parroquia de La Asunción.

El hombre apuntó con el dedo al comienzo de la cuesta y los jóvenes se giraron en la misma dirección antes de asentir.

—Desde ahí a todos los sitios que os ha indicado mi gallega hay un paso.

—Marcial, habla con propiedad. Estos chicos seguro que saben leer, pero no se puede leer lo que no está escrito —lo reprendió Beatriz, antes de dirigirse a los socios de Mendebaldea ProMedia—. La Cuesta’l Portal a la que se refiere este hombre es la avenida Santa Teresa Jornet.

—¡La placa dirá lo que quiera, pero esa siempre ha sido la Cuesta’l Portal!

La auxiliar resopló.

—¡Hala, pues pa’ ti la perra gorda! —remató, soltando los brazos de la silla—. Me voy, que tengo muchas cosas que hacer. Suerte con él, chicos.

La vieron marchar con garbo antes de poner sus ojos en Marcial, que se había quitado la boina y andaba afanado en secarse el sudor que perlaba su calva desde la frente hasta la coronilla. Ya con la cabeza cubierta, el anciano habló.

—El asunto que nos había quedado pendiente concierne a un material del cual una parte obra en mi poder. Un antiguo camarada en Mauthausen me lo confió en la primavera de 1945 y todavía no ha salido a la luz. Hoy en día, el mundo ya tiene una idea muy clara de lo que fue el Holocausto, pero…

Hizo una pausa en la que perdió la mirada en el limbo.

—Mi vida se apaga, sé que me quedan tres o cuatro años, con suerte, y, dado que no tengo a nadie cercano que pueda ejercer un poder mediático, quizá radique en vosotros mi última oportunidad de hacerlo público.

—¿De qué material estamos hablando?

—Fotografías. Para ser más exacto, sus negativos. Los guardianes de las SS se vanagloriaban de dar testimonio de sus propias tropelías ante los jefes con el único ánimo de presumir, así que lo fotografiaban todo, desde el recuento matinal hasta los más crueles castigos, las montoneras de cadáveres, todo...

El antiguo prisionero 4137 cabeceó antes de continuar, como aquel que revive negros episodios.

—En un principio, eran ellos mismos quienes tomaban las fotos, pero cuando descubrieron que entre los deportados españoles se encontraba un fotógrafo profesional le encomendaron ese cruel trabajo. El camarada en cuestión era un valenciano llamado Ginés Camarasa, quien guardó esos negativos. Una parte de ellos, finalmente, llegó a mis manos, pero otros tantos, que creíamos a buen recaudo, no estaban en el lugar donde los habíamos escondido cuando acudimos a recuperarlos. Aquellas fotos se revelaron en el propio campo, por supuesto, pero la oficialidad las destruyó en su huida, poco antes de la llegada de las tropas aliadas.

El atlético Alex clavó su astuta mirada esmeralda en el deportado.

—¿Y por qué no se deshicieron también de los negativos?

—Cada cosa a su tiempo, aunque ya te he adelantado que conseguimos esconderlos —sonrió Marcial—. Si estáis dispuestos a escuchar a este viejo durante unos días, os desmenuzaré mi estancia en Mauthausen cronológicamente y la respuesta a tu pregunta aparecerá.

Luego, apuntó con un dedo hacia el cuaderno y abrió la tapa de cartón que ocultaba el prólogo de su violenta historia.

—Aquí están las tripas de vuestro futuro documental.

Los jóvenes intercambiaron miradas profundas antes de centrarse en la pequeña Haizea, que les dedicó una mueca tan tierna que daban ganas de comérsela. Luego, los ojos se posaron en Maialen, la dueña de la última palabra. Tras unos segundos, la decisión estaba tomada.

—Puede comenzar —Fran cogió la cámara del suelo y la ajustó—. Nos quedamos.

* * *

«“En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1º de abril de 1939, año de la victoria. Firmado: El Generalísimo Francisco Franco Bahamonde”.

Cuando, recién dejado atrás el paso fronterizo de Puigcerdá, la radio del camarada Grau vomitó el anuncio de la derrota consumada, los lamentos de quienes habíamos tratado de defender Barcelona infructuosamente llenaron el aire de una música tan negra como el devenir que nos aguardaba. Huérfanos de mando, de armamento y de moral, nos habíamos visto obligados a tomar la degradante senda de la huida, dos meses después de que la emprendieran con deshonor aquellos superiores para quienes muchos de nuestros compañeros se habían dejado la vida. Hordas de civiles, funcionarios y políticos que abrazaban la República, con el alma arrugada por el miedo a las represalias de los vencedores, también llevaban semanas transitando los mismos caminos que ahora pateábamos nosotros.

Grau tiró la radio al suelo y se sentó sobre la nieve, con la espalda apoyada en el tocón de un abeto, sacó un papelillo y la petaca y descargó la miaja de tabaco que le quedaba antes de servirse de dos dedos para liar un parco cigarro. Luego, le prendió fuego y el extremo hueco dejó volar algunas pavesas de papel quemado. Mientras el resto lo compartíamos, abrió su macuto, extendió un pingajo de mantilla y puso sobre ella un mendrugo de pan negro y algunos cuartos de morcón y de tocino que habíamos rapiñado, junto con la radio, en una granja abandonada a las afueras de Figueres. Dado que el vino lo guardábamos para los momentos de frío extremo y que ya no teníamos agua, buena era la nieve en aquellas circunstancias.

El bosque pirenaico traía un viento gélido en susurros y la luna apenas matizaba ascuas de luz entre las sombras proyectadas por los árboles. El paisaje era pues acorde a nuestros arrestos, y únicamente la comida, la compañía y el inquebrantable espíritu de Joan Grau, que dejaba pequeño su formidable físico, evitaban el derrumbe colectivo. Con todo, ni las viandas ni el tabaco traían a mandamiento el ánimo de alguno, y las lágrimas que barrían el rostro ennegrecido de Luisito Garzarán servían de refrendo a aquella situación harto calamitosa. Era el jacetano el eslabón más débil de nuestra cadena de dieciséis; un chico desmejorado hasta vestido de uniforme, enjuto y encorvado, que caminaba casi a saltos, morrilargo y de salud dudosa. Sólo su cabellera lucía siempre impecable. Si alguien lo contemplara apoyado a cuatro patas diría que descendía de un humano y un galgo.

—¡Vamos, Luisito, no te me hundas ahora, coño!

La voz de Grau peinó nuestras cabezas hasta llegar al extremo donde Garzarán se deshacía en sollozos.

—¿Que no me hunda? Es el fin, Joan. ¿Qué vamos a hacer? Por no tener, no tenemos ni patria.

—Haremos lo mismo que hemos venido haciendo durante estos tres últimos años.

La determinación de Joan seguía intacta pese a todos los reveses, y lo legitimaba con sus palabras. Sin embargo, Garzarán lo miró con cara de animal abandonado.

—¿Sobrevivir?

—No —me adelanté a Grau—. Seguir luchando hasta el final.

Joan extendió el pulgar izquierdo hacia mí y le sonreí forzadamente. Nuestros respectivos gestos sirvieron para dejar claro al grupo que el fornido catalán estaba más convencido de mis palabras que yo mismo, pero sentía que debía decirlas, no tanto para evitar el hundimiento definitivo de Luisito como para intentar insuflar en mí el arrojo perdido.

—Si habéis acabado con el banquete, será mejor que reanudemos la marcha —propuso Grau minutos más tarde—. No conviene estar parados mucho rato, o nos quedaremos fríos.

Nadie abrió la boca, pero todos dimos por buena la iniciativa. Después de tanto tiempo sin mando, a ninguno nos parecía mal que alguien se apropiara de tal condición, así que recogimos lo poco que teníamos y comenzamos a caminar.