3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HQÑ

- Sprache: Spanisch

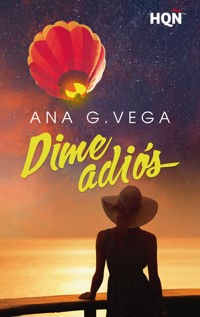

El problema no está en las mariposas del estómago. Ni en el destino. Ni en la magia. Enamorarse es fácil. Lo jodido es decir adiós. Alba tiene muchas cosas: un buen trabajo, una hermana un poco loca, una canción familiar para ahuyentar los problemas, un novio, una piedra en el zapato con forma de suegra… Y el sueño lejano de ser diferente. Cuando puso rumbo al norte para vivir una escapada romántica con su novio, lo último que imaginó es que se convertiría en el viaje más especial de su vida, pero junto a otro, Hugo. Al contrario que Alba, Hugo ya no sueña. Hace mucho tiempo que dejó de hacerlo, alejándose de todo y encerrándose en sí mismo. Un viaje que no acaba al regresar, porque a veces la vida entrelaza tu destino con el de otra persona de forma imprevisible, creando una historia que, aunque sea bonita, sabes que debes dejarla ir. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 413

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2022 Ana Belén Gómez Vega

© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Dime adiós, n.º 317 - febrero 2022

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Shutterstock.

I.S.B.N.: 978-84-1105-486-7

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 29

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Capítulo 50

Capítulo 51

Epílogo

Si te ha gustado este libro…

Hay miles de historias.

Algunas son tiernas, como el recuerdo de aquel amor de verano con quien te diste el primer beso. Otras son apasionantes, como esa relación fugaz en la que te entregaste por completo sabiendo que tenía fecha de caducidad. O inalcanzables, como el amor platónico con el que sigues fantaseando y preguntándote cómo habría sido si…

También las hay menos memorables, como aquella pareja tóxica que secuestró tus sueños y te hizo creer que el amor se escribía de otra forma.

Y alguna vez nos hemos convertido en protagonistas o antagonistas de alguna. Créeme, aunque no lo sepas, todos hemos sido el «No me lo creo», el «Ni loco» y el «Ojalá» de alguien.

Pero también hay historias especiales. De esas que llegan a tu vida desordenándolo todo. De las que te abrasan la piel y te hacen sentirte única. De las que hacen magia. Historias hermosas que sabes que no pueden mantenerse en el tiempo porque nada es tan bello que dure eternamente.

Y esta es mi historia. La de Alba. Una historia que, de tan bonita, supe que debía decirle adiós y dejarla ir.

Capítulo 1

ALBA PLANES ROTOS

Mi suegra se había divorciado y estaba hecha trizas. Hecha trizas. Así la definió Íñigo cuando regresó después de cenar con ella. Yo estaba revoloteando por la habitación, cogiendo cosas de aquí y de allá, sin prestarle demasiada atención. Bueno, prestándole la misma atención que le prestaba cada vez que hablaba de su madre. Estaba tarareando una canción del año catapúnmientras hacía la maleta, feliz porque en un par de días nos íbamos de escapada. Un viaje, por fin, a uno de esos pueblecitos con encanto del norte de España, donde apenas vive gente. Íñigo y yo. Los dos solos. Sin móviles ni ordenadores. Libres. Con la única compañía de la naturaleza.

—Así que le he dicho que se venga. —Fue como si el proyectil de un bombardero aterrizase en medio de nuestra habitación sin llegar a detonar. Y se quedó allí, metafóricamente hablando, durante mucho tiempo.

—¿Cómo? —Me paré en mitad del dormitorio, con una chaquetilla de hilo en la mano que era muy mona pero que no abrigaba nada—. A tu madre —dije en voz alta esperando que lo negase.

—¿Qué querías que hiciera? —Íñigo subió los brazos y se dejó caer en la cama como si no tuviera alternativa.

—Pues no invitarla —protesté con obviedad. Hice un ovillo con la chaquetilla y la lancé dentro de la maleta de mala gana. Se me quedó mirando como si esperase que argumentara mi opinión. ¿De verdad tenía que explicarle que su madre no pintaba nada en nuestro viaje?

—No he tenido opción. Está hecha polvo —se excusó.

—Por favor, Íñigo… —Puse los ojos en blanco y abrí el cajón de los jerséis—. Tu madre tiene sesenta años y llevaba prácticamente siete sin hablarse con tu padre. Lo superará —dije con sarcasmo.

—No. No es tan fácil —insistió cabizbajo—. Está hecha trizas.

—Sí, eso ya lo has dicho —protesté con cansancio—. Tienes que decirle que no puede venir. —Me mantuve firme colocando un brazo en jarra.

—No puedo decirle eso. —Íñigo se levantó como un resorte, como si estuviera espantado con la idea—. No te imaginas lo contenta que se ha puesto cuando la he invitado.

—Parece que te haga más ilusión ir con ella que conmigo. —Me crucé de brazos y fingí un puchero. A veces eso funcionaba.

—Sabes que eso no es verdad.

—Entonces, dile que no venga. —Me acerqué hasta él—. Por favor —dije con voz muy suave—. Llevamos más de un año organizando esto y cuadrando las vacaciones del trabajo para poder coincidir. —Jugueteé con algunos botones de su camisa—. Necesitamos este tiempo a solas. Necesitamos nuestro espacio. —Le di un tierno beso en la comisura de los labios y luego le mordí la mandíbula porque sabía que eso le gustaba—. Quiero estar contigo. En la cama. Todo el día. —Bajé las manos hasta su cinturón—. Y salir solo para ordeñar cabras o lo que sea que se haga en esos sitios. —Íñigo soltó una carcajada y yo desabroché sus pantalones. Ya lo tenía en el bote.

—No. No puedo. —Apartó mis manos bruscamente y dio un paso atrás volviendo a colocarse la ropa—. Es mi madre.

—Y yo soy tu novia —me quejé un poco fuera de mis casillas—. Por favor, Íñigo. No me hagas esto.

—¿Y qué propones? ¿Que la deje sola? Con lo que está pasando.

—Joder, Íñigo. Tu madre no tiene cinco años. Y solo nos vamos una semana. Sobrevivirá.

—No, Alba. No puedo hacerle eso. Mi madre me necesita. Lo siento.

Se encerró en el baño y yo me quedé en mitad de la habitación, enfadada, mordiéndome la uña del pulgar y moviendo la pierna como en un extraño tic nervioso. El mismo tic que se apoderaba de mí cada vez que había algo que me sobrepasaba, pero que acababa callándome por no mandarlo todo a la mierda. Porque lo que Íñigo y yo teníamos era especial. Porque las parejas perfectas no existen. Y porque todo el mundo tiene una piedrecita en el zapato con la que sigue caminando, ¿no? Y mi piedra era mi suegra, que más que una piedra parecía una roca.

Sé que alguien puede pensar que era una nuera egoísta e insensible que no quería echarle una mano a una pobre mujer en un momento de bajón. Pues bien, te diré que en los cinco años que Íñigo y yo llevábamos juntos, esta señora acumulaba la friolera de ocho o nueve crisis por año, lo que se traducía en que no había prácticamente ni un mes en el que mi suegra no hubiese reclamado su presencia, roto nuestros planes o pedido con urgencia que la llevásemos al hospital porque se moría. Milagrosamente, todos sus males se esfumaban en cuanto Íñigo aparecía por la puerta de su casa. Ni caminar descalza hasta Lourdes era tan milagroso como ver a su hijo.

Y, además, como dato añadido, os diré que la buena mujer había firmado el divorcio hacía más de un año. No seré yo quien establezca cuál es el tiempo reglamentario que una persona precisa para superar el duelo, pero para superar el duelo de una relación, que según el propio Íñigo llevaba rota más de siete años, digo yo que es un periodo más que razonable, ¿no?

De todas formas, admito que no podía ser del todo objetiva en esta cuestión. En primer lugar, porque los problemas de mi suegra siempre acababan afectándome de alguna forma, y en segundo porque yo había vivido la separación de mis propios padres siendo preadolescente, y la forma en que se gestionó fue muy diferente. Mi madre también se divorció. Bueno, se separó porque el bueno de mi padre desapareció de un día para otro y no pudo ni firmar los papeles del divorcio. Fue un hecho muy absurdo, como esos chistes en los que el protagonista va a por tabaco y nunca regresa, solo que sin risas al final. Don Fugitivo le apodamos. Lo recuerdo vagamente, no sé si por mi edad o porque mi cerebro lo bloqueó como experiencia traumática. A la que sí recuerdo es a mi madre. Se pasó una semana llorando sin parar. Y ella no era de las que lloraban. Pero un día, mientras limpiaba el polvo con la música puesta y se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, la cantante Rosana empezó a cantar en la radio aquello de Pa’ ti no estoy, y mamá subió el volumen. Lo subió cada vez más. Y comenzó a cantar. Primero solo cantaba bajito y luego se animó y empezó a bailar. Mi hermana y yo salimos de nuestra habitación, la miramos con cautela, como venía sucediendo en la última semana, y nuestra madre nos hizo aspavientos con los brazos para que nos uniéramos a ella. Elena tenía unos nueve años y yo casi doce. Nos alegramos tanto de ver cómo mamá recuperaba la alegría que nos pusimos a brincar y a cantar en mitad del salón como si no hubiese un mañana.

Sé que la letra no identificaba concretamente la situación que atravesaba mi madre, pero a ella le sirvió para reaccionar y determinar que una semana de llanto era suficiente por alguien que se había largado sin preocuparse por la familia que dejaba atrás. Se liberó. Así que esa canción se convirtió en nuestra banda sonora. Que se reían de Elena en el cole porque le habían puesto gafas. Pa’ ti no estoy. Que me suspendían por tercera vez el carnet de conducir. Pa’ ti no estoy. Que despedían a mamá de su último trabajo de mierda. El equipo de música a todo trapo y bien de Pa’ ti no estoy. Y oye, los problemas seguían estando ahí cuando acababa la canción, pero nos sentíamos tan libres y capaces de todo que ríete tú de las terapias con los mejores psicólogos.

Capítulo 2

ALBA LAS DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA

Yo siempre quise pintar. Corrijo. Siempre pintaba. Pintaba por todas partes. A todas horas. ¿Por qué? Porque pintar me daba alas para escapar, para soñar, para ser libre. Porque si había un lienzo blanco (quien dice lienzo dice una servilleta o incluso la pared de mi habitación) había una oportunidad de crear algo y colarse por los trazos de la pintura, había una oportunidad para fundirse y desaparecer entre todos los colores, entre todos los matices. Pintaba a veces con pinceles, a veces con las manos, porque necesitaba sentir y explorar esas texturas, necesitaba fusionarme con los tonos y las mil posibilidades que podían ofrecerme si lo mezclaba todo. Porque la vida era eso, una simbiosis de tramas, de luz, de oportunidades por descubrir. Y yo era un alma libre y bohemia. «Alma de artista». Eso le dijo la profesora de plástica a mi madre después de entregarle un trabajo a los trece años. Le aconsejó que no me apuntase a clases de pintura para que ningún profesor amargado me hiciera perder la ilusión y el talento, pero que me dejase crear. Mi madre, abandonada por Don Fugitivohacía escasos dos años, se ilusionó pensando que tendría una hija artista, y me dejó hacer.

¿Por qué, entonces, acabé metida en un puto banco atendiendo a millonetis y asesorando inversiones? Porque la vida real es un lienzo muy jodido que a veces te lleva a pintar solo con grises. Y porque se me daban bien los números, eso también, y acabé estudiando Administración y Dirección de Empresas. Ni siquiera yo recuerdo en qué momento giró todo para acabar guardando el caballete en el trastero y cambiarlo por Microeconomía y Contabilidad Financiera.

No sé en qué momento dejé mi indumentaria medio hippie por aquel aspecto formal y elegante. Ni en qué instante dejaron de gustarme los chicos con estilo grunge para ponerme tontorrona con algún tío trajeado. Supongo que en el momento en que empezaron a caer en mis manos más billetes de los que podía gastar. Sí, diría que eso ayudó bastante a perder el objetivo de ser una nómada que viajaría por todo el mundo y viviría de lo que ganase vendiendo mis pinturas por puestos ambulantes. Ese era el futuro que soñaba a los dieciséis.

A lo mejor era porque mi signo del zodiaco es géminis y dentro de mí existen dos Albas. Como las dos caras de una misma moneda. A lo mejor una parte mató a la otra. O la ató y la amordazó para que se estuviera quieta y calladita. O puede que simplemente acabase creciendo y madurando y perdiendo de vista todos esos sueños imposibles con los que crecemos. Porque ya no pintaba, no tenía tiempo, pero tampoco tenía ganas ni inspiración. Por eso pensé que la vida de artista no era para mí.

Mi hermana Elena se presentó en mi trabajo y se sentó en una de las sillas que estaba delante de mi escritorio. Ni siquiera avisó de su llegada porque nunca lo hacía, y nadie la frenó porque en mi sucursal entrar hasta el despacho del director era algo muy sencillo. Yo siempre tenía la puerta abierta. Sí, señores. Era la directora de un banco. Yo, la que pintaba. Esa misma. Ahí estaba con mis santos cojones dirigiendo una entidad financiera. Y no lo hacía del todo mal.

—Bueno, ¿qué? —Creo que venía chupando una piruleta. Una de esas con forma de corazón. No podía saberlo porque solo veía el palito blanco asomando a través de sus labios pintados de naranja.

—¿Qué de qué? —pregunté terminando un informe sobre un plan de marketing que tenía que presentarle a mi superior.

—Va la bruja al final con vosotros, ¿no?

—No la llames bruja.

—Coño. —Elena se deslizó por la silla apoyando la nuca en el respaldo y cruzó una pierna sin nada de elegancia. Se sacó la piruleta de la boca, efectivamente, era de las de corazón—. Pues tú la llamas así siempre.

—Una cosa es que la llame yo, que es mi suegra, y otra que lo hagas tú —la regañé muy en plan hermana mayor.

—Sí, sí. —Volvió a meterse la piruleta llevándosela a un carrillo—. Pero tienes que comerte a la bruja con patatas en vuestra escapada. —Yo le dediqué una mirada entornada a modo de respuesta afirmativa, aceptando que me tocaba las narices por no decir otra parte del cuerpo, y Elena se tronchó de la risa—. Joder, hermanita. El día que te cases con Íñigo, que no sé si su madre os dejará, visto lo visto, seguro que se pide cama supletoria en vuestra habitación de hotel para ser testigo de vuestra noche de bodas —se burló. Y se reía como una condenada de su propio chiste.

—Baja la voz —siseé porque ya había visto algún que otro cliente mirando hacia el despacho.

—Pues cierra la jodida puerta, Alba. Que te quedas aquí de cara al público como si estuvieras en un escaparate. —Se incorporó en la silla y me miró levantando una ceja—. ¿Qué te crees? ¿Que porque tengas la puerta abierta das imagen de transparencia bancaria? Los ricachones que vienen aquí a soltar los fajos de billetes lo hacen porque estás buena, no porque piensen que no les vas a robar nada. —Puse los ojos en blanco y decidí ignorarla—. Que, por otra parte, tu buena tajada te llevarás, cabrona.

—Elena, ¿quieres algo más?

—Que me invites a comer.

—¿Por qué no comes con alguna amiga? ¿O con mamá? ¿O en tu casa?

—Porque ellas no me llevan a sitios caros como tú. —Sonrió enseñando todos los dientes y se levantó—. ¿Dónde tienes una papelera?

—Ahí. —Señalé un cubo de diseño con forma rectangular y las patas ligeramente inclinadas.

—La rehostia. —Elena se paró delante—. No me jodas. ¿Esto es un cubo? Creí que era una mesita baja. —Abrió la tapa y lanzó el palito, luego se quedó masticando los trozos de caramelo—. Dime una cosa, hermanita, ¿todo lo tuyo es tan de diseño? ¿Íñigo se compra los condones de Armani o algo por el estilo?

—Vete a cagar.

—Hala… Ese comentario tan vulgar no le pega nada, señora directora —dijo con ironía—. El día que sea famosa no invertiré mis ahorros aquí.

—Pues genial. Vete de una vez. Nos están mirando.

—Vamos a comer. Va.

—Elena, no son ni las dos.

—Pero tengo hambre.

—Tu estómago no entenderá de horarios, pero mi trabajo sí —le informé un poco irritada ya.

—Eres la jodida directora, digo yo que podrás irte cuando quieras.

—Esto no funciona así. —Entorné los ojos y suspiré como hacía en las clases de yoga. Contrólate, Alba.

—Pues invéntate algo y nos vamos. O me quedo por aquí revoloteando. Tú verás —me amenazó.

Volví a suspirar exageradamente. No iba a poder librarme de ella, así que me resigné, avisé acerca de unas gestiones que tenía que hacer fuera y nos fuimos. La llevé a un gastrobar que le pirraba. Ni siquiera tuvo que mirar la carta porque ya sabía lo que iba a pedir. Así era Elena, directa, con las ideas claras, impetuosa. Feliz. Y a mí me encantaba colaborar para que lo fuese un poco más, aunque a veces me dieran ganas de estrangularla. En cuanto el camarero nos sirvió los platos, ella les hizo mil fotos con un millón de filtros para subirlas a su Instagram, y el chico le hizo ojitos, pero ella no se dio ni cuenta porque tenía una relación muy tóxica con sus redes sociales.

—Deja el telefonito de una vez, Elena —la reñí.

—Ser influencer es un trabajo, ¿sabes? Algunos no podemos dedicarnos a marchitarnos detrás de un escritorio como tú. Que vas a acabar con cara de cactus —me soltó todo aquello casi sin respirar—. Hablando de caras. ¿Qué colorete llevas? No te pega nada.

—Madre de Dios. —Bajé la cabeza y me di un golpe con la mesa. Luego la levanté y ella seguía ahí mirándome—. Tú no eres una puñetera influencer. Tendrás, como mucho, ¿qué?, ¿doscientos seguidores?

—Seis mil quinientos cincuenta y nueve —me corrigió muy orgullosa.

—Pues con tantos seguidores virtuales te estás perdiendo los seguidores reales —dije bebiendo de mi vaso.

—¿Qué dices, loca?

—Que el camarero te ha dado un repaso visual, pero ni te has inmutado.

—¿Qué camarero? —Miró a todas partes buscándolo.

—Aquel de allí. El de negro. —Elena me miró entornando los ojos.

—Todos van de negro. Es el uniforme del staff.

—Bueno, pues aquel moreno con el pelo desgreñado, el mismo que nos ha traído los platos —maticé y mi hermana lo localizó al fin. Asintió apretando los morritos como si le diera el visto bueno.

—Así que me ha hecho un repasito visual, ¿no? —Yo levanté un hombro a modo de respuesta mientras sujetaba la cañita de mi bebida—. Pues yo le daba un repaso, pero en la cama.

—Madre mía, Elena. Qué bruta eres.

—Voy a llamarle. ¿Quieres algo? —me preguntó con la mano alzada para llamar la atención del chico. Yo quise meterme debajo de la mesa porque conocía lo poco sutil que podía ser mi hermana. El muchacho se acercó enseguida sorteando mesas con aquel culito prieto dentro de los vaqueros estrechos y el mandil corto.

—Dime. —Se apoyó sobre la mesa cruzando un pie delante de otro.

—Aquí mi hermana dice que me has hecho un reconocimiento bastante exhaustivo.

—Eh…

—Madre mía —musité muy bajito para que nadie pudiese oírme. El pobre muchacho no sabía dónde meterse, mi hermana había soltado aquel comentario en un tono que no dejaba discernir si le agradaba o estaba pensando en una forma dolorosa en la que cortarle los huevos.

—Bueno, ¿y a qué hora sales? —preguntó Elena de repente la mar de directa. El camarero se incorporó y se cruzó de brazos sin entender el juego de personalidad múltiple de mi hermana—. Por cierto, me llamo Elena —añadió muy coqueta con una caída de pestañas. Pues ya está, tres personalidades distintas en una conversación en la que él aún no había dicho ni mu.

—Yo soy Javi. Y salgo tarde. —Chúpate esa, Elena. Me hizo tanta gracia que la carcajada se me escapó camuflada por la nariz.

—¿Te pasa algo, Alba? —Mi hermana me miró con inquina, como si el corte que acababa de darle el camarero fuese culpa mía.

—¿No queréis nada entonces? —Yo negué con la cabeza y Elena siguió fulminándome con la mirada—. Pues de puta madre. —Creo que dijo eso con la intención de que no le oyésemos, pero se le escapó cuando aún estaba demasiado cerca.

Está claro que no pillamos a Javi en su mejor momento. Tenía pinta de ser un chico bastante majo, pero la naturaleza arrolladora de Elena se le había atragantado un poco.

—No entiendo a los tíos —dijo ella sin levantar la vista de la pantalla de su móvil.

—Y ellos no te entienden a ti.

—¿Por qué dices eso? —Me clavó la mirada de golpe.

—Porque deberías ser algo más… dulce.

—¿Qué? —Parecía espantada—. ¿Quieres decir que debo comportarme como una princesa?

—¿Qué? No…

—¿No puedo ser directa si un tío me gusta y me apetece tener algo?

—No he dicho eso.

—Eso es supermachista.

—Que no he dicho eso, Elena.

—Entonces, ¿qué has dicho?

—Yo qué sé —respondí exacerbada—. Que el camarero te había mirado bonito y ya está.

—¿Me había mirado bonito? —Mi hermana me preguntó eso sin dobleces. Como sorprendida—. ¿Crees que debería disculparme?

—Hombre, tanto como disculparte…

—Espera un segundo.

No tuve tiempo de añadir nada más porque Elena retiró su silla y enfiló el bar en busca del camarero. Yo seguí sus pasos con la mirada bien abierta y algo atemorizada por el rumbo que podían tomar las cosas. Porque, no es que le tuviera especial cariño al gastrobar, pero me gustaba comer allí y me daría rabia no poder volver. Pero la que volvió con sonrisa triunfante fue mi hermana. No me contó nada, solo se sentó y agitó su móvil delante de mis narices. Únicamente tuve tiempo de ver un número bailando y el nombre de Javi. ¿Tenía su teléfono? Hay que joderse. ¿Qué le habría dicho para hacerle cambiar de opinión? No adelantaré nada, pero os diré que volvimos a ver al camarero, y no fue en ese bar precisamente.

Capítulo 3

ALBA EL CAMINO

La escapada romántica que tanto anhelaba se había desvanecido como los sueños agradables al despertar, de los que solo conservas una leve sensación de bienestar y la rabia de que no hayan sido reales. Pues así me sentía yo: como si acabasen de despertarme de un buen sueño con una violenta sacudida. Y para colmo, me había tocado conducir los tropecientos kilómetros que nos separaban de aquel pueblo perdido. La carretera era traicionera y yo conducía nerviosa y asustada, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, mientras mi suegra cotorreaba sin parar.

—Por todos los santos. Jamás he visto un viaje tan mal organizado. ¿Qué es eso de conducir de noche? ¿Sale más barata la gasolina? Aquí dentro hace muchísimo frío. Sube la calefacción. Deberíamos haber viajado en avión como la gente normal. Qué horror. Se me están quedando dormidas las piernas. ¿Este asiento no puede echarse para atrás? Reclina el respaldo. ¡Tanto no! Por el amor de Dios, ¿quieres partirme la espalda? Tengo sed. Agua no. Me sienta mal. Quizás un té. Algo que me haga entrar en calor. Apaga la radio. Qué pesadilla. Qué mala selección musical. Debería haberme quedado en el asiento de atrás. Me estoy mareando con tanta curva y tanto volantazo. Albita, hija, qué mal conduces.

Cogí aire. Llené mis pulmones de forma exagerada para que Íñigo notara lo enfadada que estaba y reaccionase para frenar a su madre antes de que colmase mi paciencia y la echara del coche en marcha.

Sí. Habíamos decidido hacer el viaje de noche y en coche, porque queríamos disfrutar del camino y ver amanecer en no sé cuál mirador que nos habían recomendado. Mi idea era haber parado en ese punto para desayunar mientras contemplábamos el sol saliendo tímidamente y después haber hecho el amor en el asiento trasero. Pero, claro, todo eso era antes de saber que la bruja nos acompañaría.

Hacía unas tres horas que habíamos salido, el camino era largo, y mi suegra no había dejado de protestar ni un solo instante. Bueno, más bien se quejaba de mi mala gestión, porque todo debía de parecerle un ardid que había tramado en su contra para hacerle la vida imposible, cuando lo cierto era que había sido precisamente ella la que había jodido todos mis planes. Y mientras tanto, Íñigo ahí, callado y quieto en el asiento de atrás, sonriéndome a través del espejo retrovisor para intentar calmarme, y masajeando los hombros de su madre para que se relajase porque, según ella, se le había subido la tensión.

—Es gravísimo. Que lo sepas, Albita. Podría darme un ataque al corazón por culpa de la hipertensión. Bueno, por culpa tuya, seamos francos. ¿Cómo se te ocurrió hacer este viaje? —Miré hacia atrás esperando que Íñigo admitiera que había sido cosa suya. Nada. Silencio—. Tan lejos. Al norte. Y en pleno invierno. ¿Cómo decías que se llamaba el pueblo? San no sé qué. No me suena de nada. Suerte tendremos si no nieva y nos quedamos incomunicados en una aldea perdida de la mano de Dios. Todos los años sale en el telediario. ¿No ves las noticias? En fin, no te ofendas, pero… No es de ser muy inteligente.

Rebufé. Aceleré, me encontré de sopetón con una curva muy cerrada y tuve que frenar y hacer una maniobra extraña para evitar que nos saliéramos de la carretera.

—¡Virgen del amor hermoso! ¿Pretendes matarnos? —La bruja se agarró con fuerza a la puerta y colocó la otra mano en el salpicadero. Me mordí la lengua para no decirle que por mí podría haber salido disparada por la luna del coche—. Ay, Íñigo, qué mala suerte has tenido. Ni cocina, ni limpia, ni sabe conducir.

Abrí los ojos exageradamente y la boca para estallar. No sé de dónde narices había sacado eso. Lo de conducir mal, vale, lo aceptaba porque los coches nunca habían sido mi fuerte, aunque en este caso habría que ser Carlos Sainz para recorrer esa carretera infernal sin contratiempos. Pero lo de cocinar y limpiar… ¿Perdona? Supongo que su hijo le habría contado que habíamos contratado a alguien para las labores del hogar porque no teníamos tiempo. Pero ¿por qué tendría que ocuparme yo exclusivamente de eso? Era un pensamiento tan machista… Pensé en abrir el debate, aunque fuese misión imposible hacer cambiar de opinión a aquella mujer que parecía haberse quedado anclada en la Edad Media.

—Mamá…

La voz tranquilizadora de Íñigo llegó a nuestros oídos. No dijo nada más, solo esa palabra, alargando la última vocal. Apretó su hombro y le sonrió con dulzura como si de algún modo retorcido estuviese de acuerdo con ella, pero no quisiera que entrásemos en una discusión.

—Lo siento, Íñigo. —Atrapó la mano que descansaba sobre su brazo y le dio varios toquecitos—. Es que ya sabes que Albita no me estima demasiado. —Habló de mí como si yo no estuviera presente. Esa era otra de las cosas que odiaba de ella, eso y que dijese mi nombre en diminutivo.

—Sabes que eso no es verdad —replicó Íñigo con tono conciliador. Pues lo cierto es que sí que lo era. No la estimaba. Nada en absoluto. Ni ella a mí, claro.

—Pero, bueno, todavía tengo esperanza. —Noté cómo me miraba, aunque preferí fingir que estaba muy concentrada en la conducción—. Al menos espero que sea buena pariendo hijos.

No sé cuántas curvas y frenazos prosiguieron a eso. Pero desconecté de sus quejas y sus comentarios malintencionados. Ya se había cargado el comienzo de mi viaje, mis planes de amanecer en el mirador y nuestra ruta romántica en coche. No podía permitir que estropease nada más.

Cuando por fin llegamos, me bajé del vehículo como si mis piernas fuesen de gelatina. Después de toda la tensión acumulada al recorrer esa carretera espantosa, el cuerpo entero me temblaba. Hacía un frío horrible. Debíamos de estar a unos cuantos grados bajo cero. Mi suegra volvió a lamentarse de no sé cuál nuevo malestar, así que Íñigo la rodeó con un brazo y ambos entraron en el hotel dejándome sola con todo el equipaje.

Respiré hondo. Cerré los ojos.

Tranquila, Alba. Ahora solo debíamos instalarla en su habitación, dejar que se durmiera, a ver si el grado de mala leche alcanzaba un nivel compatible con la existencia humana, y largarnos a nuestra habitación para estar solos por fin.

Tiré de la inmensa maleta de mi suegra que parecía ir cargada de piedras, subí el par de escalones del hotel golpeando con las ruedas y entré de espaldas empujando la puerta principal. Cuando por fin alcancé la recepción, ella me miró con gesto reprobatorio.

—Otro golpe como ese y acabarás rompiéndomela —siseó.

La dejé a su lado de malas formas y le presté atención al recepcionista, que estaba dejando un par de llaves sobre el mostrador.

—Esta es de la habitación número cinco, para dos personas, que está en la planta baja. Y luego, la habitación número nueve, individual, en la planta superior.

—¿Cómo que en la planta superior? —inquirió mi suegra muy molesta.

—Tiene las mejores vistas. —Sonrió el recepcionista—. Y ascensor, por si eso le preocupa.

—Tengo miedo a las alturas.

—Madre mía —mascullé bajito, aunque creo que todos me oyeron.

—Es una segunda planta, señora. Las ventanas tienen cierre de seguridad y contrapuerta de madera. Si no quiere, no tiene ni por qué ver el paisaje —prosiguió con amabilidad.

—Prefiero una habitación en esta misma planta. Junto a mi hijo.

—Lo siento, pero estamos completos.

—¿No hay ni una habitación libre? —insistió con tono irritante.

—Somos un hotel pequeño —le explicó el pobre hombre. Mi suegra me fulminó con la mirada. Sí, aquello también debía de ser responsabilidad mía.

—Bueno, deme las llaves. —La bruja cogió el par de juegos del mostrador y se encaminó por un pequeño pasillo que daba acceso a las habitaciones. Íñigo y yo la seguimos llevando el equipaje como dos corderitos—. Número dos. Número tres —leyó en voz alta—. Aquí esta. Número cinco. —Metió la llave y abrió sin más—. Venga, mi maleta —exigió haciendo un ademán en el aire para que metiésemos su equipaje dentro.

Yo miré a Íñigo. Más bien le lancé por ondas cerebrales un mensaje para que detuviera a su madre de una maldita vez. Él me miró entre asustado y descolocado.

—Mamá… Esto… No…

—Brígida —me adelanté yo con un tono mucho menos cordial—. Esta habitación es para Íñigo y para mí. La suya está arriba. La acompañaré con mucho gusto.

—Doña.

—¿Qué?

—Doña Brígida —me corrigió y yo pestañeé aturdida.

—¿Todavía estamos con eso, mamá? Hace cinco años que Alba y yo salimos juntos.

—El respeto no entiende de aniversarios. La maleta.

—Doña Brígida, no lo complique. Esta habitación es doble. Arriba no hay espacio para los dos.

—¿Y quién ha dicho que vayáis a iros juntos a esa habitación? —La bruja tiró de su maleta con una fuerza insospechada y la coló dentro de la habitación. Después agarró a Íñigo de la muñeca y lo obligó a entrar con ella—. Tú te quedas conmigo, que para eso soy tu madre. Y tú te vas arriba.

—¿En serio va a separarnos? —Se me escapó una risa de puro asombro.

—Por supuesto que sí. Descarada. —Y ese insulto me llegó amortiguado porque lo dijo cerrando la puerta en mis narices.

Cuando Íñigo subió a la que debería haber sido la habitación de su madre, yo ya había sacado mi parte del equipaje mientras intentaba entrar en calor, y estaba mirando por la ventana a las farolas de la calle que aún estaban encendidas porque no había amanecido. La habitación era pequeña, pero acogedora y cálida. Íñigo me miró con una expresión de «Por favor, perdónala, porque no sabe lo que hace». Lo peor del caso es que tanto él como yo sabíamos muy bien que era plenamente consciente de lo que hacía.

Me atrajo hacia él y yo lo abracé. Me impregné de su aroma y del suavizante que usábamos en casa para lavar la ropa. Su calor me reconfortó un poco, lo suficiente para que se me pasara el mosqueo, aunque no perdonase a su madre por recluirnos en aquel minúsculo espacio.

—La cama es pequeña, pero así estaremos más calentitos —murmuré contra su pecho—. ¿Te ha costado mucho convencerla?

—¿Convencerla de qué? —preguntó mientras me sujetaba por los hombros para separarnos.

—No vienes a quedarte. —No fue una pregunta, pero esperaba equivocarme. Esperaba que Íñigo hubiese enfrentado a su madre y viniese a instalarse conmigo.

—Sabes que no puedo.

—¿En serio, Íñigo? ¿Qué te lo impide?

—Ella.

—No tienes cinco años. Joder, Íñigo. —Me separé del todo y me alejé mirando de nuevo por la ventana.

—Será solo esta noche. Por favor, Alba. —Se acercó hasta mí. Intentó abrazarme de nuevo, pero me zafé—. Dale tiempo para que entre en razón.

—Ella nunca entra en razón.

—El viaje ha sido duro.

—¿Para quién, exactamente?

—Para todos —respondió y me giré para clavarle la mirada.

—Me ha puesto a parir desde que salimos y no has abierto el pico para defenderme ni una sola vez —le reclamé.

—Lo siento. Se ha pasado. Lo sé.

—No me lo digas a mí. Baja y díselo a ella. No, mejor aún. Podéis hablarlo esta noche mientras estáis en la que iba a ser nuestra cama —apunté con sarcasmo.

—No te enfades. No es tan mala. Solo es que todavía no habéis conectado.

—Llevo escuchándote decir eso desde que me la presentaste. Si en casi cinco años no hemos conectado, dudo que lo hagamos durante este viaje.

—Bueno, Alba. Pues tendrás que poner más de tu parte. —Íñigo soltó aquello y se acercó hasta la maleta que estaba abierta sobre la cama—. ¿Has sacado algo mío?

—No. Sigue todo dentro.

—Genial. —Cerró la cremallera y dejó el equipaje en el suelo—. Voy a ir bajando. Mamá quiere que la ayude a darse un baño.

—Estupendo. —Me crucé de brazos esperando que la ironía de mis palabras fuese bastante notable. Aun así, Íñigo caminó hasta la puerta y solo se giró cuando ya había abierto.

—Creo que el bufé abre a las ocho, todavía falta un poco, pero te lo digo por si quieres desayunar luego algo.

—Por si quiero… ¿Y tú?

—Mamá odia la comida de los hoteles. Buscaré más tarde alguna cafetería cuando se dé el baño y descanse un poco. —Abrí los ojos muy sorprendida por el plantón que estaba dándome—. Puedes venir si te apetece, pero no quiero que esperes si tienes hambre.

—Como quieras, Íñigo. —Estaba tan molesta que ni siquiera tenía ganas de discutir.

—Por cierto… —Asomó la cabeza desde el pasillo—. Habría que preguntar si hay alguna otra forma de salir del pueblo. Mamá se niega a regresar por esa carretera.

—Claro. —Sonreí falsamente—. Yo me encargo.

—Te prometo que este viaje será genial.

Sí. Supongo que ninguno de los dos lo sabíamos, pero en realidad acabó siendo genial. Solo que no fue gracias a él.

Capítulo 4

ALBA LA AVENTURA (Y LA MENTIRA) COMIENZA

Bajé a recepción para informarme acerca de las salidas del pueblo. No lo hacía por la bruja, que conste, era por mí, que me sentía incapaz de retomar el mismo camino. Pero el amable recepcionista no se encontraba tras el mostrador y todo parecía desierto, así que decidí salir del hotel en busca de información. Iba enfadada y a medio vestir, y me enfurruñé aún más cuando la manga de la chaqueta se enganchó en el pomo y me hizo retroceder violentamente. Me tiré a la calle sin tener ni idea de a dónde me dirigía, y caminé desorientada y malhumorada durante unos veinte minutos, hasta que la luz y el murmullo saliendo de lo que parecía un local llamó mi atención.

—¿Alguien puede decirme si hay otra forma de salir del pueblo? —Entré en aquella taberna enfurecida como un animal salvaje al que acaban de dar caza, pero nadie me prestó demasiada atención, así que insistí—: Esa carretera es horrible. —Pensé en añadir un «puta» delante de la palabra «carretera», pero no hizo falta. De repente, todos me dirigieron la mirada.

—¿Por dónde has venido? —preguntó uno de ellos, mirándome de pronto como si hubiese aparecido tras una nube de humo.

—Por la carretera —respondí con obviedad. Los cuatro o cinco clientes que se encontraban allí alzaron las cejas esperando que especificara algo más. Estaban expectantes de pronto—. ¿La de las curvas?

—¿Y quién conducía?

—Yo —admití sintiendo que aún me temblaban las piernas un poquito. Se hizo el silencio y, unos segundos después, el más joven del grupo saltó de su taburete y dio una sonora palmada en la barra.

—¡Lo sabía! Te lo dije —dijo señalando al camarero—. Os lo dije. ¿Os lo dije o no? —Parecía eufórico—. Ya sabía yo que volvería a ocurrir.

—Ha subido por esa carretera por casualidad —rebatió el camarero mientras pasaba una bayeta húmeda y maloliente con aire cansado. Luego me miró, esperando que le diera la razón, pero yo no tenía ni idea de qué narices estaban hablando.

—Bueno, sea como sea, ha subido. Me debéis cincuenta euros. Cada uno —añadió con ahínco. Todos suspiraron con derrotismo, y el camarero, que había recobrado la vitalidad de repente, salió de la barra.

—¿Podemos hacerte una foto?

—¿Qué? ¿Para qué? —Estaba confusa. Uno de los hombres me agarró del brazo y tiró de mí—. Suéltame. No quiero que me hagáis ninguna foto.

—Venga, muchacha, si es para ponerla junto al resto. —En ese momento me pusieron delante de una pared llena de cabezas de ciervos disecadas. El escenario me recordó curiosamente al bar de Gastón en La bella y la bestia. Y antes de volver a negarme mientras me sujetaban por los hombros para colocarme en el lugar adecuado, tuve tiempo de contemplar las fotos colgadas de otras cuatro mujeres con la misma cara de espanto y sorpresa que yo.

—Eres la quinta. ¡La quinta en cinco años! —dijo el más joven que continuaba pletórico de alegría—. Eso tiene que ser una señal. —Creía que estaban a punto de sacrificarme en un extraño rito.

—¿La quinta? —me atreví a preguntar intimidada.

—La quinta mujer en subir conduciendo por esa carretera —me anunciaron con orgullo. Entorné los ojos molesta, no es que me considerase feminista a muerte, pero eso me había molestado—. No te ofendas, es toda una proeza.

—¿Por ser mujer? —pregunté reuniendo todo el sarcasmo que pude.

En ese instante saltó el flash de una Polaroid que alguno de ellos había sacado. Mandaba huevos, unas mentes arcaicas con una cámara de fotos de lo más moderna. Y mientras uno agitaba la foto para que aflorase la imagen, el resto me acorraló acribillándome a preguntas.

—¿Y qué haces por aquí?

—¿Vienes de vacaciones?

—¿Te has perdido?

—¿Estás sola?

—Estás muy buena…

Esto último fue una afirmación. Cerré los ojos porque el grupo de hombres había acortado tanto las distancias que temí por mi integridad física. Pero justo en ese momento una mano fuerte tiró de mi brazo, disolvió la reunión y me sacó de allí de un tirón.

—¿Queréis dejarla en paz? La estáis asustando.

Solo tuve tiempo de ver a un hombre alto, aparentemente joven, pero que parecía el Yeti con aquel abrigo enorme.

—Vengo a por lo mío —le espetó al camarero al tiempo que dejaba un billete sobre la barra. El hombre sacó dos botellas de ron y el tipo del abrigo las cogió sin esperar el cambio. Y, acto seguido, mientras yo observaba la escena perpleja, me agarró de la muñeca sin mediar palabra y me sacó del bar—. ¿Qué hacías ahí dentro?

—Me he perdido.

—Pues has ido directa a la guarida de los leones.

—¿A dónde?

—Olvídalo. —Sacudió la cabeza y echó a andar. No sé por qué le seguí. Tuve que dar una pequeña carrerita para alcanzarle y empecé a taladrarle el cerebro con mi retahíla.

—¿Sabes que querían hacerme una foto para colgarla en el bar? —me quejé, pero él no me prestó demasiada atención. De todas formas, insistí porque esa era mi especialidad—. Por lo visto, llegar hasta aquí conduciendo es toda una hazaña por ser mujer —relaté con sarcasmo—. ¿Te lo puedes creer?

—Se aburren mucho.

—Ya —asentí lentamente y le miré sin llegar a conectar con su mirada. Hacía tanto frío que no me sentía los dedos de los pies—. Pues menuda forma de divertirse —le seguí a duras penas porque caminaba muy rápido, sin tener mucha idea de por qué lo hacía o a dónde me dirigía. De repente, recordé la razón por la que había entrado al bar—. Por cierto, ¿no sabrás otra forma de…?

—No —me interrumpió muy groseramente. Yo levanté una ceja sorprendida y le miré con una medio sonrisa de estupefacción.

—Ni siquiera sabes qué voy a preguntarte.

—Da igual. Mi respuesta es no a todo.

Menudo imbécil. Me paré en seco sin que él aminorase la marcha. Lo mejor era regresar al hotel antes de morir congelada.

—Pues gracias por nada —alcé un poco la voz—. Tendré que volver a la madriguera de los leones… o como se llame.

No sé por qué, aquella frase le hizo detenerse. Se giró despacio y me miró a unos metros de distancia. Aquella mirada me pareció arrolladora. Creo que fue la primera vez que lo sentí, aunque en ese momento tuviese tanto frío que no lograse dilucidar nada.

—A la guarida de los leones —me corrigió—. ¿Qué pasa? ¿Te gusta el peligro? —preguntó con ironía.

—Es lo único que he visto abierto —me defendí. Él suspiró y miró a ambos lados meditando algo.

—Ven conmigo. Voy a prepararte algo para que se te quite el frío. —No recordaba haberme quejado por estar helada, y él respondió como si me leyese el pensamiento—. Tienes los labios morados.

Y le seguí sin rechistar. Vale que me había rescatado de la guarida de los leones como él mismo acababa de definirlo, pero tampoco es que me sintiera del todo segura con aquel tipo alto, que se abrigaba como si pensase ir de expedición al Polo Norte y que caminaba a paso ligero con dos botellas de ron en la mano.

Nos detuvimos en la fachada de una de las calles del pueblo. Era difícil diferenciarlas porque todas me parecían iguales, estrechas y con edificios bajos de ladrillo y piedra. Empujó una puerta de madera y cristal, muy antigua, como de los años cincuenta. Noté que tenía que hacer un esfuerzo para abrirla porque rozaba en el suelo y se atascaba. Él entró primero y encendió las luces. ¿Sabes ese instante en el que se hace la magia? Pues algo así ocurrió cuando vi aquel lugar. Fue como si alguien hubiese puesto en marcha uno de esos carruseles antiguos llenos de lucecitas titilantes. Y entonces mi enfado se disipó de repente. Fue un momento único y algo despertó en mí tenuemente. Algo que llevaba mucho tiempo dormido. Fue una sacudida suave. Un impulso que hacía mucho que no sentía. Pero enseguida ignoré esa sensación.

El desconocido dejó las botellas sobre una especie de mostrador barnizado y comenzó a quitarse capas de ropa. Primero el gorro de lana, después la bufanda. El abrigo, otra chaqueta interior, un chaleco. Fue despojándose de todo como si fuesen las capas de una cebolla hasta dejar al descubierto a un chico que, si mis cálculos no fallaban, podría tener mi misma edad.

Me sorprendió porque ataviado con tanta tela imaginé que sería bastante mayor. Me sorprendió eso y fijarme en lo guapo que era y en el cuerpo perfecto que se adivinaba bajo la camisa de cuadros que llevaba.

—¿Café o chocolate? —preguntó agachándose y colándose tras el mostrador con un gesto muy grácil. Yo pestañeé algo aturdida.

—Eh… ¿Chocolate? —respondí dudosa.

—Lo que quieras.

—Sí. Chocolate está bien. —Sonreí nerviosa y él desapareció tras una puerta.

Olía bien. No. Olía delicioso. Como a pan recién hecho y bizcochos caseros. A cosas ricas que de alguna forma me transportaban a mi infancia. Eché un vistazo a mi alrededor, todo era viejo, de aspecto decadente pero muy cuidado. Vintage, como diría mi hermana. Me gustaban las lámparas bajas de estilo industrial y su luz anaranjada, la pizarra con el marco de madera, y aquellas cajas desvencijadas que encumbraban un par de estanterías. Las vitrinas y los expositores estaban vacíos, pero juraría que se trataba de una panadería.

—Deberías quitarte eso. —Su voz me sobresaltó.

Al girarme lo encontré con dos tazas humeantes en las manos. Hice lo que me pedía y me deshice de aquella chaquetilla que había comprado y con la que me habían timado porque no abrigaba nada.

El desconocido de camisa a cuadros cogió dos sillas que tenía apiladas y las acomodó junto a una mesa redonda y pequeña. Puso una taza sobre la superficie mientras se sentaba y yo dejé mi chaqueta sobre el respaldo de la silla que había quedado libre.

—Tendrás que buscarte algo mejor si quieres sobrevivir aquí —comentó llevándose su taza a los labios.

—¿Qué? —Aún no me había sentado porque no sabía si confiar en aquel tipo que bien podría ser un psicópata a punto de drogarme con un vaso de chocolate caliente. A juzgar por los lugareños que había conocido en el bar, nada impedía que este fuese otro loco más.

—Me refiero a tu ropa —respondió escuetamente señalando con la cabeza hacia la silla.

—Ah… Pues… No creí que hiciese tanto frío.

—Nunca has venido al norte, ¿no? —Aquel comentario me sonó bastante arrogante, pero decidí no decir nada por si mi vida estaba en peligro—. ¿Piensas quedarte de pie todo el rato? El chocolate se te va a enfriar.

—Eh… No. —Tomé asiento, cogí la taza y me la acerqué a los labios. Olía a gloria, pero no me atreví a probarlo porque su presencia y sus posibles intenciones ocultas me inquietaban. Yo qué sé. Había leído demasiado thriller.

—No voy a envenenarte —dijo. Yo pestañeé y suspiré.

—Ah, pues me quedo mucho más tranquila —comenté con sarcasmo—. Seguro que es la típica frase que todo asesino en serie dice a sus víctimas antes de descuartizarlas.

Le miré, aquello que asomó a su boca se parecía a una sonrisa. Una tímida y fugaz, como si hiciese mucho que no sonreía.

—Supongo que tendrás que correr ese riesgo —respondió bebiendo de nuevo mientras me clavaba su mirada.

El chocolate llenó mi boca y acarició mi paladar como si llevase siglos sin comer ni beber. Como si fuera lo mejor que había probado nunca. Di un segundo sorbo. Joder. Con razón decían que era sustitutivo del sexo. Creo que incluso gemí antes de hablar.

—Está buenísimo. —Me relamí los labios. Si era veneno merecía la pena morir por ello—. ¿Lo haces tú?

—Sí.

—¿Eres el dueño de… esto?

—Más o menos.

—¿Eso qué quiere decir? —El chocolate me había calentado el estómago y abierto la curiosidad. Él me miró algo incómodo. No parecía muy dado a dar explicaciones, ni a hablar con nadie en realidad. Suspiró y tragó saliva antes de hablar:

—Le alquilé el local al antiguo dueño. Instalé un obrador nuevo e incorporé algunas novedades.

—Un bakery café. —Sonreí.

—¿Qué? —Me miró como si acabase de hablarle el chino.

—Una tahona moderna. Un sitio acogedor y bonito. Ahora el término está muy extendido. —Bebí de nuevo—. A la gente le ha dado por lo natural y lo artesanal. Quieren ir a lugares agradables, donde el aroma a pan horneándose se impregne en la ropa y puedas hacer un take away de cualquier cosa.

No sé si soné pedante, pero él arrugó el entrecejo.

—Prefiero llamarlo simplemente panadería.

—Sí. Claro. Panadería también está bien. —Noté cómo me había sonrojado.

La culpa era de Elena que me estaba pegando toda esa jerga estrafalaria y medio inglesa con la que se expresaba en sus redes sociales, y ahora acababa de quedar como una completa imbécil delante de un chico de un pueblo perdido del norte, que probablemente no tendría ni acceso a Internet.

—Pero gracias por lo de acogedor y bonito —comentó soltando su taza. Yo volví a mirarlo todo.

—Es que lo es. Tiene mucho encanto. No es solo porque huela que alimenta. Es que tiene… magia.

Nos miramos unos segundos en silencio. No sé qué narices me pasaba para soltar esas cositas por la boca. Él se revolvió el pelo. Lo tenía corto y rubio oscuro, algo más claro en las puntas, quizás de dorarse al sol, si es que con suerte salía alguna vez por aquellos lares.

—No sé si la gente de por aquí sabrá apreciar todo eso que dices.

—Seguro que sí. —Sonreí. No sé por qué me salía ser tan amable.

—Me conformo con que vengan a comprar el pan.