Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Terre de Brume

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

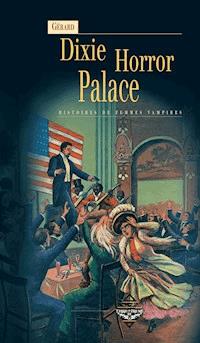

Le mythe du vampire au féminin

Dixie Horror Palace renoue avec la tradition victorienne de la femme vampire et propose une nouvelle détective des Ténèbres, Arabella Kenealy. Cette jeune femme médecin, féministe avouée, est bien décidée à faire ses armes parmi les enquêteurs chevronnés de la police criminelle londonienne. L’excentrique Lord Syfret l'a chaudement recommandée à Sir John Fox, chef de Scotland Yard, qui après hésitation décide de lui accorder sa confiance. Dans la première aventure, « Dixie Horror Palace », Miss Arabella se lance sur la piste des Rôdeuses du crépuscule auxquelles l’on prête les pires intentions. L’impitoyable traque conduit la nouvelle détective des ruelles sordides de l’East End aux rives du Loch Ness où le surnaturel l’attend de pied ferme. Sous un ciel de plomb, la lande infinie devient le fantastique théâtre d’un affrontement sans précédent. Arabella Kenealy devra élucider le mystère de la maison hantée qui sanglote, et celui de la créature ailée égorgeant des promeneuses solitaires. Elle revient ensuite dans une seconde enquête tout aussi extraordinaire où « La Vampire de cire » menace Londres. Le lecteur trouvera en complément « L’Enfant hanté » (« The Haunted Child », 1896), une aventure de Lord Syfret par Arabella Kenealy (1859-1938), inédite en français, ainsi qu’un historique des femmes vampires par François Ducos.

Gérard Dôle nous présente un roman qui reprend la tradition du vampire sous forme d’enquêtes.

EXTRAIT

Le crépuscule s’avançait, inquiétant, indistinct. Des massifs violâtres fermaient l’horizon, et, à cette heure tardive, derrière leurs silhouettes fuligineuses, un soleil couchant à demi éteint n’éclairait plus que les hauteurs confuses de Hampstead. L’austère coupole de Saint-Paul gonflait son dôme sombre. Un remorqueur siffla tristement sur la Tamise.

C’était vraiment un personnage excentrique que Lord Syfret, l’un des plus dignes mais aussi l’un des plus singuliers membres de la gentry britannique. Son extravagance ne se révélait toutefois pas immédiatement, tant elle était parée d’un épais vernis mondain.

Au physique, il avait le teint pâle, les cheveux gris, les yeux bleu-vert, les sourcils très accusés, le nez romain. Sa moustache et sa barbiche, de la même teinte que sa chevelure, cachaient une bouche dont les lèvres minces couvraient des dents aiguës. Sa mise était élégante : il portait invariablement un habit noir de la plus belle étoffe, un pantalon étroit de même nuance, et un gilet mauve à fleurs d’or brochant sur le tout.

Lord Syfret vivait de façon solitaire dans une grande demeure du Victoria Embankment, sise en amont de Hungerford Bridge, à trois pas de l’Aiguille de Cléopâtre. À quoi s’y occupait-il ? Seule Mrs Hogskin, sa gouvernante, eût su le dire, mais elle gardait les lèvres scellées quand on la questionnait sur son maître.

A PROPOS DE L’AUTEUR

Gérard Dôle est à la fois journaliste, historien, musicien, chanteur, auteur-compositeur et, bien entendu, écrivain. En 1967, il s’essaie à la chanson à texte dans des cabarets de la Rive gauche tels que

L’École Buissonnière de René-Louis Laforgue,

L’Écluse ou

L’Échelle de Jacob. Il passe même à Bobino en 1968, en première partie du récital de Catherine Sauvage et de Guy Béart. Retenons une série de disques qui font de lui un spécialiste de la musique acadienne de Louisiane et un grand amoureux des orgues de Barbarie, mêlant parfois musique et littérature populaire comme dans

La Chanson de Nestor Burma (1982) en collaboration avec Tardi et Léo Malet, et

La Complainte de Harry Dickson (1984). Gérard Dôle est aussi l’auteur d’une étude savante sur

L’Histoire musicale des Acadiens (L’Harmattan, Paris, 1995), et de nombreuses nouvelles fantastiques publiées tant en France qu’aux États-Unis.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

À mon père qui le premier me parla de Rocambole.

Remerciements à Christine Dôle de la Guigneraye, Stéphane Vielle, Danielle Schlenker, Magali Barrat, Diane Lepriol, Valérie Chanut, Agnés Bidard, Sophie Micoulloud, Annick et Philippe Louveau de la Guigneraye, Emmanuel Racy, André Palangié, Marc Hermant, François Notteghem, Eric Mathonière, Jean Nassar, Pierre Guérin, Nicolas Valdenaire, Philippe Mellot, Daniel Boutin, Frank Evrard, Michèle Schiavi Thierry Unal de Capdenac, Bernard Terrades, Olivier Ancel, Jacques Noël, Joan Proubasta, président du Círculo Holmes de Barcelone.

L’auteur remercie particulièrement Dominique Poisson pour sa confiance et son indéfectible amitié.

Le préfacier remercie élisabethWillenz.

PRÉFACE

LA VAMPIRE SURVIENT AU CRÉPUSCULE

Il respire à plein cœur cette femme si belle

Ce vampire aux yeux d’or qui la nuit bat de l’aile.

Ernest de Chabot (Brins d’herbe, 1859)

Rien ne symbolise autant l’Étrange, ce fantastique qui ne se prononce pas, que l’envoûtante incertitude du crépuscule et son glissement imperceptible, funèbre, dont l’issue ne ménage pourtant aucun doute. L’ombre s’insinue et se fait de plus en plus envahissante, peignant tout de gris et de noir. On n’y voit presque pas, mais on devine encore. Les choses du jour enflent démesurément, se diluent les unes dans les autres. Au loin sur le coteau, les premières lumières piquent les façades, signalant des vies sur la défensive. Ici, un rideau s’écarte et derrière le carreau embué, un regard plein d’angoisse scrute les progrès du gigantesque éteignoir. L’énervant tic-tac de la pendule rappelle sans cesse à ce visage blême qu’un proche a du retard. Voici le temps des affres du soir, celui de la brume rampante qui trouble le vallon, du carillon étouffé d’un lointain angélus, de la céleste lueur qui fragmente le miroir noir du grand étang, des frôlements suspects faisant sursauter jusqu’au plus aguerri, d’une infinité de bruits diffus que fait taire d’autorité le cri déchirant d’un paon dans le hallier du château. Par crainte ou respect, la parole se fait rare, et réduite à l’indispensable elle se chuchote à l’oreille. On se regroupe et assurément personne n’ira voir quel trimard hante maintenant les chemins creux. C’est l’heure mélancolique où les formes en perdant leur détail, gagnent face au couchant une découpe de délicate dentelle. Où que l’on se tourne, tout semble succession d’images fixes. Il faut attendre que ça passe, et le mieux peut-être serait de rentrer au plus vite chez soi. Mais n’est-il pas trop tard pour cela ? Ce sinistre froissement d’ailes n’augure rien de bon, car…

Château au crépuscule - Photo Mounété, 2010.

C’est un soir, pareil aux soirs

Où, vers les carrefours, sous des lunes funestes,

Se lèvent des tombeaux

Les morts plus blafards que leurs linceuls mêmes,

Où rôdent, vêtus de lambeaux,

La pâle stryge avec les brucolaques blêmes.

(Briséïs d’Éphraïm Mikhaël & Catulle Mendès, Paris : Librairie Dentu, s.d. [1905])

À ce moment précis, répondant à un besoin impérieux, le héros se plante devant la croisée, observe et médite, en attente du moindre signal qui lui dictera probablement une conduite à tenir. On le sait, ce rituel est l’attitude emblématique de John Silence, le renommé détective des Ténèbres d’Algernon Blackwood. Dans « Ancient Sorceries » (in John Silence, Physician Extraordinary, 1908), il nous est décrit scrutant le ciel obscurci où scintillent faiblement des étoiles naissantes. Un pareil comportement ne saurait être aujourd’hui désuet, puisqu’un détective moderne tel Kinky Friedman — du romancier américain Kinky Friedman —, agit parfois de la même manière, exprimant ainsi toute sa désillusion d’antihéros : « J’ai raccroché, je me suis dirigé vers ma fenêtre de cuisine, et j’ai regardé le crépuscule glauque s’installer sur la ville. On était lundi soir, et c’était exactement ce à quoi ça ressemblait. » (Quand le chat n’est pas là, Rivages/Noir, 1991)

Le crépuscule est une fascination romantique, et chaque écrivain, du plus modeste au plus grand, y voit une source d’inspiration exaltante. Lamartine débute ses Méditations poétiques (1820) par « Méditation première - L’isolement », un poème exprimant la mélancolie du soir, mais aussi toute sa sublime majesté :

Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres,

Le crépuscule encor jette un dernier rayon,

Et le char vaporeux de la reine des ombres

Monte, et blanchit déjà les bords de l’horizon.

Pour Villiers de l’Isle-Adam, c’est également un moment solennel — avec, encore, l’apparition de cette reine imposante dont la traîne brune efface les vestiges du jour — qui peut s’apprécier aussi de chez soi : « Il regardait, par la croisée, la nuit qui s’avançait dans les cieux : et la Nuit lui apparaissait personnelle ; elle lui semblait une reine marchant, avec mélancolie, dans l’exil, et l’agrafe de diamant de sa tunique de deuil, Vénus, seule, brillait, au-dessus des arbres, perdue au fond de l’azur. » (Véra, 1874)

Reine des ombres, reine de la Nuit… ou reine des Ténèbres ?

Dans le poème intitulé « Le Crépuscule du soir » (in Les Fleurs du mal, 1857), Baudelaire signale d’abord de façon guillerette, un danger imminent et tangible :

Voici le soir charmant, ami du criminel ;

Il vient comme un complice, à pas de loup ; — le ciel

Se ferme lentement comme une grande alcôve,

Et l’homme impatient se change en bête fauve.

Puis, quelques strophes plus loin, le poète avance la vraie raison de s’inquiéter, car sans exception, chacun sera très démuni face aux pernicieuses attaques du surnaturel :

Cependant des démons malsains dans l’atmosphère

S’éveillent lourdement, comme des gens d’affaire,

Et cognent en volant les volets et l’auvent.

Évidemment, c’est au crépuscule du soir que le vampire en quête de sang — et de volupté ? — gratte le contrevent clos de ses ailes membraneuses. Il s’invite, et veut absolument qu’on lui ouvre. Cet hôte imprévu prend alors l’apparence de l’homme ou de la femme qu’il fut dans sa vie antérieure. L’imagination ne lui manque pas. Ainsi, pour apitoyer le maître de maison, la charmante et maléfique Carmilla (de Sheridan Le Fanu) simule un accident d’attelage à la tombée de la nuit, quand la méfiance peut baisser sa garde devant la « profonde sérénité » du moment : « Le soleil venait de se coucher […] le crépuscule envahissait déjà le ciel. La soirée était douce et claire. […] Au-dessus du gazon et des basses terres s’étendait mollement une mince couche de brume, légère comme une fumée, qui masquait les distances de son voile transparent ; par endroits, nous apercevions la faible lueur de la rivière au clair de lune. Nul ne saurait imaginer scène plus douce et plus paisible. » (Traduction de Jacques Papy)

Carmilla est la femme-vampire dans toute sa splendeur, une troublante et fatale séductrice choisissant avec soin ses futures victimes. Vouloir associer le vampire sous sa forme féminine — « la » vampire1, impropre mais consacré par l’usage — au plaisir des sens, est un concept très ancien, comme le montre l’anecdote attribuée à Apollonius de Tyane (16-97 après J.-C.) par son biographe Philostrate [d’Athènes] (c. 170-249 après J.-C.), dans un ouvrage rédigé de 217 à 245. Alexis Chassang en fit une traduction du grec : Apollonius de Tyane - Sa vie, ses voyages, ses prodiges par Philostrate (Paris : Didier et Cie, 1862). Voici résumée la teneur du prodige en question, que le traducteur français intitula « Une empuse prend la forme d’une femme » : Le jeune philosophe Ménippe veut épouser une prétendue Phénicienne demeurant dans un faubourg de Corinthe. Il n’a pas le moindre soupçon quant à la nature profonde de son aimée, cependant, le jour même des noces, la « charmante épousée » sera démasquée par le sage Apollonius, comme étant une empuse ou lamie. L’infernale créature, poussée dans ses derniers retranchements, finit par reconnaître « qu’[elle] avait voulu gorger Ménippe de plaisirs pour le dévorer ensuite, et qu’[elle] avait coutume de se nourrir ainsi de beaux jeunes gens parce qu’ils ont le sang très frais ». Jean Potocki (1761-1815) inclut ce récit dans la « Onzième Journée » (1805) du Manuscrit trouvé à Saragosse. Il l’intitule « Histoire de Ménippe de Lycie » et précise bien qu’on le doit à Philostrate, faisant référence au texte grec de l’« Édition de Morel, 1608 ». La traduction française qui semble lui appartenir, donne à l’aveu de l’empuse pressée par Apollonius une signification davantage vampirique, en insistant sur le bénéfice apporté par le sang humain : « elle avait rassasié Ménippe de plaisirs pour le dévorer ensuite, et [qu’] elle aimait à manger les plus beaux jeunes gens parce que leur sang lui faisait beaucoup de bien.2 » On nous objectera peut-être que l’empuse est différente de la vampire, car si elle est bien décrite comme étant une femme surnaturelle, lascive et buveuse de sang, « pleine de grande beauté » selon Aristophane, elle n’est pas pour autant une morte récalcitrante, mais plutôt un démon qui a pris figure humaine. En fait, la vampire des temps modernes est la somme d’anciennes légendes où l’on reconnaît la part de la sensuelle succube3 aux yeux verts, de la nixe ensorceleuse, de la lémure qui vient tourmenter les vivants, de la pâle stryge, de la prodigieuse morte ressuscitée, et de l’empuse en quête de sang. Le tout saupoudré de quelques croyances populaires d’Europe centrale, que l’on identifie notamment aux origines géographiques de la vampire littéraire du XIXe siècle et du début du XXe : la Hongroise Alinska du baron de Lamothe-Langon, la comtesse Marcian Gregoryi de Paul Féval, la comtesse Mircalla de Karnstein (Carmilla) de Sheridan Le Fanu, ou encore la jeune Polonaise Mirka de Jean Bouvier (La Vampire, 1910).

Partition, dessin de Clérice Frères, 1908.

Cette première « fiancée de Corinthe » dont la vampirique nature fut dévoilée le jour de son mariage, nous en rappelle forcément une autre. Goethe lui a consacré le poème La Fiancée de Corinthe (Die Braut von Korinth, 1797). À l’aube de l’ère chrétienne, un jeune Athénien se rend pour la première fois chez sa promise demeurant à Corinthe. Une jeune fille qu’il n’a jamais vue auparavant, car ce projet d’union fut conçu il y a longtemps par leurs pères respectifs. Lorsqu’il arrive, la nuit est déjà tombée, et seule la mère de la fiancée veille encore. Celle-ci le reçoit avec empressement, mais vu l’heure tardive, le conduit vite à sa chambre. Alors qu’il commence à sommeiller, une « pâle beauté » entre et s’approche du lit. Le jeune homme, nullement choqué par la cavalière intrusion de cette séduisante apparition, ni par ses propos étranges, lui demande de rester à ses côtés, alors qu’elle fait mine de se retirer. Après tout, il doit s’agir de sa fiancée, et pourquoi n’échangerait-on pas quelques preuves d’amour et de fidélité ? Elle lui tend une chaîne d’or et exige pour sa part une mèche de cheveux du garçon. Ce pacte marital revêt bien autre chose. Toutefois, n’est pas encore venu le moment du soupçon, puis de l’acceptation. Le désir submerge le jeune homme qui refuse de voir les réticences de la jeune fille, et il ne souhaite pas davantage écouter ce qu’elle tente de lui dire. Car, bien qu’étant à ses côtés, devisant avec éducation, elle est morte et bien morte. Mais dans la mesure où elle s’estime lésée par la vie, elle entend transformer cette nuit de noces en piège fatal, se justifiant de la sorte :

Carmilla et Laura Ill. de David Henry Friston (1820-1906) pour « Carmilla » (The Dark Blue, 1872).

[…] Je m’enfuis des tombeaux

Pour goûter les plaisirs qu’on m’a ravis, et comme

Pour éteindre ma soif dans le sang d’un jeune homme.

(Traduction d’Émile Deschamps, 1828)

Bien que le mot vampire n’apparaisse jamais — et pourtant ce vocable existait déjà —, tout est dit ou presque, cette « soif de sang » étant une véritable signature. L’insensé jeune homme, lui, semble n’avoir que faire du danger qui le menace, et il s’abandonne voluptueusement aux caresses de la funèbre fiancée. L’acte de chair scelle son destin : les amants seront prochainement et à jamais réunis dans l’au-delà. L’intrusion de la jeune morte dans la chambre du voyageur s’apprêtant à passer une nuit de repos, réveille un souvenir de lecture, car il préfigure une semblable situation où l’invité de Dracula reçoit la visite impromptue de trois séduisantes femmes-vampires (Dracula de Bram Stoker, 1897). Jonathan Harker, somnolant, voit apparaître dans sa chambre deux jeunes femmes brunes suivies d’une troisième à la « merveilleuse beauté, avec une longue chevelure dorée et des yeux pareils à deux splendides saphirs »4. Il est déjà sous le charme de « leurs lèvres sensuelles », mais partagé entre inquiétude et désir, il s’interroge : « Qui sait si je n’avais pas envie d’effleurer d’un baiser leurs lèvres voluptueuses ? » Devant un tel déferlement de sensualité, la pensée de Mina, sage fiancée restée en Angleterre, le retient à peine, et il se laisse gagner par ce « supplice délicieux ». Le point culminant de la volupté est atteint quand la vampire blonde s’approche de lui et qu’il perçoit « la douce caresse de ses lèvres sur [sa] gorge et la légère morsure de deux dents ». Alors, Jonathan précise que plongé dans une « extase langoureuse », il ferme les yeux et attend, le cœur battant. Une passivité plutôt féminine qui inverse les valeurs de domination admises à l’époque victorienne. A contrario, certains y verront peut-être aujourd’hui une attitude féministe, où la femme libérée de sa mise sous tutelle (du père, puis du mari) et de toutes les autres entraves morales et sociales — d’autant plus qu’ici elle est une vampire —, prend le plaisir à son compte. Enfin, Dracula serait-il par moments, sous couvert de fantastique, un roman à fantasmes ? La question mérite d’être posée, car l’irruption en pleine nuit, de trois belles femmes dans la chambre d’un jeune homme relève bien de rêves exacerbés. Pareille « agression » semble souhaitée par la victime qui, dès lors, accepte d’en payer le prix, quel qu’il soit. Cet épisode sensuel a été modérément exploité au cinéma, en dépit des nombreuses adaptations plus ou moins fidèles du roman, avouées ou non. Ainsi, on ne le retrouve pas dans le grand classique Nosferatu le vampire (1922), et Dracula (1931) de Tod Browning n’y fait qu’une très brève allusion, toutefois suffisante pour que chacun puisse apprécier l’indéniable charme des « Trois Grâces vampires ».

Dans Thalaba the Destroyer (1801), le poète romantique anglais Robert Southey (1774-1843) emploie effectivement le mot vampire pour qualifier Oneiza, jeune épouse défunte de Thalaba, mais celle-ci n’en est pas un, en dépit de « joues livides », de « lèvres bleues » et d’une « terrible luminosité » dans les yeux. Bien qu’il lui arrive de quitter sa tombe au crépuscule, elle n’est animée d’aucune mauvaise intention et le sang n’entre nullement dans ses préoccupations. En fait, le vocable « vampire » désigne ici une « revenante en corps », un fantôme tangible. Déjà, à l’époque, le traducteur français H. Faber faisait une réflexion pertinente quant à la nature même du vampire, en notant dans l’introduction à la nouvelle Le Vampire « Traduite de l’anglais de Lord Byron » [Polidori] (Paris : Chaumerot Jeune, 1819), que le poème Thalaba the Destroyer échappait à la tradition qui veut que le vampire soit un être maudit : « Southey a aussi introduit dans le sombre mais beau poème de Thalaba, le corps vampire de la jeune Arabe Oneiza, qu’il représente comme sortant fréquemment de son tombeau, pour torturer l’homme qu’elle avait le mieux aimé pendant sa vie : mais dans cette occasion, toutefois, le vampirisme ne peut être considéré comme le châtiment de quelque grand crime commis, puisque, dans le cours entier du poème, Oneiza est offerte comme le vrai modèle de la chasteté et de l’innocence. » Le vampire est par essence maléfique, alors qu’ici, la « torture » se résume à quelques reproches :

« Les Trois Grâces vampires » (Dracula de Tod Browning, 1931)

Et dois-je laisser ma tombe tous les soirs

Pour te dire, toujours en vain,

Dieu t’a-t-il abandonné ?

Cependant, à minuit, alors que la tempête fait rage, Thalaba et le propre père d’Oneiza s’introduisent dans le cimetière pour mettre fin à ces vagabondages importuns. Alors qu’ils s’approchent de la tombe, Oneiza leur apparaît, a juste le temps de dire quelques mots, puis un coup de lance transperce son corps maudit. Elle tombe en hurlant, et le mauvais esprit qui la possédait s’enfuit. Il faut en convenir, la méthode de destruction rappelle le pieu réservé au vampire.

L’Anglais John Keats (1795-1821) ne mentionne pas, lui non plus, ce goût pour le sang humain dans le poème Lamia (1820) qui retrace pourtant l’histoire d’Apollonius de Tyane. En épousant le jeune Lycius (Ménippe le Lycien5), la mystérieuse Lamia — un serpent devenu femme — aspire uniquement « à jouir de la vie, de l’amour et du plaisir, de la lutte vermeille du cœur et des lèvres » (« Lamia » in Poèmes et Poésies de John Keats, Mercure de France, 1910, traduction de Paul Gallimard). Un autre poème de Keats publié avec un titre français cette même année 1820, La Belle Dame sans Merci — traduit par Paul Gallimard en 1910 : La Belle Dame sans Mercy —, évoque davantage le vampirisme et la femme-vampire :

J’ai rencontré une dame, dans les prés,

D’une grande beauté — la fille d’une fée ;

Ses cheveux étaient longs, ses pieds légers

Et ses yeux sauvages.

[…]

Je vis des rois pâles et des princes aussi,

De pâles guerriers — tous avaient la pâleur de la mort,

Et criaient : « La belle Dame sans Mercy

Te tient en servage ! »

Je vis leurs lèvres affamées, dans les ténèbres,

Grandes ouvertes pour me donner cet horrible avertissement ;

Et je m’éveillai et me retrouvai ici,

Sur le flanc de la froide colline.

Tomber sous le charme de la Dame sans Mercy conduit inexorablement l’élu à sa perte, et la mise en garde des précédentes victimes reste sans effet. Le vampirisme est suggéré, sinon qu’aurait-il bien pu arriver à tous ces amoureux, maintenant si pâles, morts et vivants à la fois ? En 1893, le peintre préraphaélite John William Waterhouse (1849-1917) tira du poème un tableau fameux qu’il intitula pareillement. Waterhouse n’en avait pas fini avec Keats, puisque Lamia allait ensuite lui inspirer deux œuvres : Lamia (1905) — dans une composition très proche de La Belle Dame sans Merci — et Lamia (1909). Ce poème devait également marquer d’autres préraphaélites, tels Herbert Draper (1863-1920) — Lamia, 1909 — ou Anna Lea Merritt (1844-1930) — Lamia, the Serpent Woman.

La Belle Dame sans Merci (1893), par Waterhouse.

Ernst Raupach (1784-1852), prolifique dramaturge allemand, n’a jamais été considéré comme un auteur de premier plan. Sa nouvelle Laisse dormir les morts !6 (Lasst die Toten ruhen, 1823) présente toutefois un grand intérêt. Cette fiction pose véritablement les bases du mythe vampirique tel que nous le connaissons aujourd’hui, en insistant sur les caractéristiques de prédation et de sensualité de la créature, sans toutefois, lui non plus, employer le terme de vampire. Walter, seigneur de Bourgogne, éprouve une véritable obsession pour Brunehilde, sa première épouse défunte. Son souvenir lui rappelle qu’elle fut avant tout une amante passionnée, caractère absent chez sa nouvelle femme, la douce Swanhilde qui ne lui offre qu’un bonheur fade et paisible. Alors qu’il se lamente sur la tombe de la disparue, l’appelant en vain, Walter rencontre un nécromant. Celui-ci ramènera Brunehilde à la vie, selon le désir du seigneur, bien sourd aux mises en garde répétées du magicien : « Laisse dormir les morts ! » Brunehilde revient donc de l’au-delà, plus séduisante que jamais. Cependant ses ardentes faveurs sont conditionnées par des exigences de tous les instants, la première étant que l’épouse légitime soit répudiée. Sous l’emprise du charme maléfique de sa belle maîtresse, Walter accepte tout, et ne veut rien entendre des proches qui finissent par comprendre que cette revenante sème la mort autour d’elle. La santé des enfants et des adultes de l’entourage s’étiole sans raison apparente. En fait, ils se meurent d’anémie car Brunehilde se nourrit de leur sang. Il faudra bien des drames avant que Walter admette que sa compagne est une femme-vampire dont il risque fort d’être, à son tour, la victime. Dès le moment où la nouvelle est traduite en Angleterre, Ernst Raupach se voit dépossédé de son bien à l’étranger pour de très longues années. Lasst die Toten ruhen paraît tout de suite, en 1823, sous le titre « Wake Not the Dead » dans le recueil de littérature germanique Popular Tales and Romances of the Northern Nations, mais sans que figure le nom de son auteur. À partir de là, toute licence était permise, et le dramaturge George Blink (c. 1798-1874) s’appropria la nouvelle pour en faire un drame en deux actes dont la première eut lieu le 8 mars 1830 au Sadler Wells Theatre de Londres. Comme le montre bien la publication du livret (24 pages) de cette pièce, The Vampire Bride ; or, The Tenant of the Tomb ; A Romantic Drama in Two Acts7 (Londres : J. Duncombe, [1830]), George Blink s’en attribue tout le mérite. C’est à une édition ultérieure de cet opuscule, au titre légèrement remanié : The Vampire Bride ; or, Wake Not the Dead ; A Melo-Drama in Two Acts (Londres : Thomas Hailes Lacy, [1854]), que nous avons emprunté le frontispice de T. Jones reproduit dans cette préface. Juan Luis Buñuel adapta la nouvelle à l’écran : Léonor (1975) avec Michel Piccoli (Richard/Walter), Liv Ullmann (Léonor/Brunehilde) et Ornella Muti (Catherine/Swanhilde). Notons que le crédit de l’histoire revient cette fois-ci à Ludwig Tieck, en raison d’une attribution erronée tenace, née de l’amalgame qui se fit avec ce grand écrivain figurant lui aussi dans le recueil d’origine Popular Tales and Romances of the Northern Nations (1823).

Frontispice pour The Vampire Bride (éd. 1854) de George Blink. Dessin de T. Jones.

Et maintenant, voici une autre coïncidence troublante que les lecteurs de Carmilla (1872) devraient apprécier à sa juste valeur. Une jeune femme étrangère à la région, dont on ne sait pas encore qu’elle est une vampire, use d’un stratagème pour se faire héberger dans un château isolé où elle pourra à loisir exercer ses maléfices sur la famille d’un ancien officier. Chacun peut identifier l’argument de départ de la nouvelle de Sheridan Le Fanu, mais il est aussi celui d’un roman français, beaucoup plus ancien : La Vampire, ou La vierge de Hongrie (Paris : Chez Mme Cardinal, Libraire, 1825) par le baron de Lamothe-Langon (1786-1864). En 1815, le colonel Delmont de l’armée de Napoléon, poussé à la vie civile, vient se réfugier avec sa famille dans un manoir du Lauragais. Peu de temps après survient une mystérieuse Hongroise prénommée Alinska, ayant pour seule compagnie « un vieux domestique si cassé, si pâle, si défait, qu’il ressemble moins à un vivant qu’à un habitant de l’autre monde ». Déjà, un parallèle peut s’établir entre Carmilla et Alinska, d’une part, et d’autre part, la mère étrangement pâle de la première et le serviteur tout aussi pâle de la seconde. Dans les deux cas, la belle prédatrice va user d’un subterfuge pour s’installer à demeure chez sa victime, l’incendie « providentiel » de la maison d’Alinska précédant de quarante-sept années le « malencontreux » accident de berline qui marque l’arrivée de Carmilla. Ceci étant dit, la nouvelle Carmilla est un texte majeur auquel on se réfère volontiers, qui supporte donc sans crainte la comparaison, et loin de nous de vouloir le déprécier. Dans une sorte de provocation gratuite où se mêlent rancœur et désespoir, Alinska chante une romance laissant deviner sa nature vampirique :

Dans l’humide abri du tombeau

J’ai voulu dormir toute entière,

Hélas ! Un châtiment nouveau

Vint me ravir à la poussière.

Je vis et je n’existe pas.

Puis, passant de la parole aux actes, elle jette son dévolu sur une vierge du voisinage, retrouvée morte, exsangue, au matin de ses noces. Une situation de bonheur insupportable pour Alinska, car elle se considère comme une fiancée, abandonnée par celui-là même qui lui jura fidélité lors d’un pacte de sang. Et cet être volage est, bien entendu, le militaire retiré chez lequel elle vit maintenant, mettant à profit la longue absence de celui-ci pour tisser la toile de sa vengeance. Une fois dans la place, la vampire continue son œuvre de mort en commençant par le petit garçon de ses hôtes, dont la santé décline rapidement, jusqu’à son décès par anémie. Ensuite ce sera au tour de l’épouse, une rivale à supprimer, mais celle-ci reviendra en tant que fantôme pour protéger sa fillette survivante. Le roman, de plus en plus gothique, se termine en apothéose par les noces funèbres unissant Alinska au colonel, entièrement sous l’emprise de ce fatal amour. Aussitôt célébrée, cette union est défaite par effet de la justice divine qui ne saurait tolérer un pareil sacrilège : la femme-vampire s’écroule au moment même où l’anneau nuptial va être passé à son doigt — le gant retiré subitement par l’époux, dévoile une main décharnée de squelette —, et son cadavre laisse échapper des « flots d’un sang impur et corrompu ».

Bien que « Paola » figure dans le recueil intitulé Nouvelles (Paris : Treuttel & Wurtz, 1832) du romancier-préhistorien Jacques Boucher de Perthes (1788-1868), ce texte fantastique de 129 pages, en seize chapitres, est plutôt un court roman. Qui plus est, le roman d’une femme-vampire, la comtesse Paola. Au chapitre XI, le narrateur prévient tardivement les lecteurs sceptiques : « N’ajoutez pas foi à mes récits ; Dites qu’ils sont les rêves d’un visionnaire. Mais si vous rencontrez une femme vêtue de noir, au teint pâle, au regard mystérieux ; si, à son approche, vous sentez votre sang se glacer, quelle que soit la douceur de ses paroles, au nom de votre salut éternel, fuyez ! » Un qui aurait peut-être aimé savoir tout cela avant, c’est le malchanceux héros de cette histoire, un jeune officier français nommé Alphonse de S**. Déjà, sur le bateau qui le mène en ce mois de septembre 1805 à Gênes, en Italie, où il doit prendre ses quartiers, il aperçoit sur le pont, au crépuscule, une belle femme de grande taille toute habillée de noir qui disparaît comme par enchantement à son approche, lui laissant une impression de froid intense. Il remarque toutefois, au même moment, l’envol d’un oiseau noir poussant un cri bizarre, qui préfigure la chauve-souris vampire. On découvre au matin, un homme quasiment mort dans son lit. Il y a déjà là un bon début vampirique, et la suite est à l’avenant. À Gênes, toutes les discussions mondaines portent sur la comtesse Paola dont personne ne connaît vraiment les origines. Des vieillards assurent l’avoir rencontrée il y a bien des années — mais comment serait-ce possible dans la mesure où elle paraît avoir vingt-cinq ans ? —, et chacun constate que ses nombreux soupirants meurent de langueur avant d’avoir pu obtenir ses faveurs. Certains s’enhardissent suffisamment pour affirmer « qu’elle était morte et ressuscitée plusieurs fois, et qu’elle avait plus de trois cents ans ». Alphonse de S**, oubliant vite sa fiancée décédée tragiquement, tombe sous le charme maléfique de Paola. Pourtant plusieurs signes, outre la réputation sulfureuse de la dame, auraient dû lui inspirer quelque méfiance, comme cet oiseau noir languissant — le même que sur le bateau — qui une nuit s’agrippe à sa poitrine, et ne s’éloigne qu’au matin, plein de force et de vie, alors qu’il est lui-même pris d’une très grande faiblesse ; comme ce soir, où venu se recueillir sur la tombe de sa pauvre fiancée, il voit, muet d’étonnement, la comtesse Paola assise sur le mausolée ; et comme au contact de ces lèvres « froides comme le marbre » qu’il goûta dans un moment de grande volupté. Il ne fait guère de doute que la comtesse Paola est une femme-vampire — même si le mot vampire n’est utilisé qu’une fois pour stigmatiser la superstition. Elle serait l’incarnation d’Héléna Spinola, une dame de haut rang morte en 1506, et dont on peut encore voir la pierre tombale dans une église abandonnée de la région. Le jeune officier français n’échappera pas sans séquelles à cet amour d’outre-tombe, et il ne devra sa vie sauve qu’à une bague magique qui, ici, remplace la traditionnelle croix bénite de récits à venir.

« La Morte amoureuse » de Théophile Gautier paraît en 1836 dans La Chronique de Paris. Voilà une nouvelle au style flamboyant qui marque à la fois, profondément, le genre littéraire existant de la « morte fiancée » ou « amante d’outre-tombe », et l’histoire de vampire proprement dite. De plus, elle est tout aussi dérangeante que Carmilla de Le Fanu, ce dernier récit établissant, rappelons-le, un lien très intime entre deux femmes, insupportable pour la morale victorienne. La provocation de Gautier se porta tout naturellement sur la religion catholique, car l’idée même d’une relation amoureuse et charnelle entre un misérable prêtre de campagne et une femme de la haute société, avait déjà quelque chose de choquant à plus d’un titre. Mais si le jeune curé Romuald se parjure en s’écartant des règles de son sacerdoce, au nombre desquelles on trouve l’abstinence, il commet aussi le sacrilège de ramener à la vie la « gracieuse trépassée » Clarimonde en l’embrassant sur la bouche, alors qu’elle repose sur son lit de mort. Il y a là tous les ingrédients surréalistes d’un tableau de Clovis Trouille. La belle dame a pu être ressuscitée d’un baiser passionné, parce que « l’amour est plus fort que la mort », et probablement aussi parce qu’elle est une femme-vampire se nourrissant exclusivement de sang. Son corps magnifique sera réduit en poussière dans la tombe, par aspersion d’eau bénite, comme dans les meilleures séquences des Dracula de la Hammer Films. Judith Gautier (1845-1917) montrera son attachement filial et tout l’intérêt qu’elle porte à La Morte amoureuse, en tirant de la nouvelle de son père un opéra fantastique en trois actes, cinq tableaux, et cinq personnages. Le texte intitulé « La Morte amoureuse » est recueilli dans Poésies de Judith Gautier (Paris : Eugène Fasquelle, 1911).

Composition de Paul Albert Laurens (1870-1934) pour La Morte amoureuse de Théophile Gautier (Paris : A. Romagnol, 1904).

À une époque où l’on faisait complainte de tout évènement marquant, la femme-vampire eut sa ballade en deux couplets. Celle-ci figure dans Les Monténégrins (Michel-Lévy frères, 1849), un opéra-comique en trois actes, sur des paroles d’Alboize et Gérard, et une musique de Limnander.

BALLADE

Hélène était la dame

De ce lieu redouté ;

Elle vendit son âme

Pour garder sa beauté.

Le temps qui nous dévore

Lui laissa de longs jours.

Au bout d’un siècle encore

On l’adorait toujours.

Craignez, craignez Hélène,

La châtelaine,

Errante sur la tour,

C’est un vampire

Qui vous attire

Avec des chants d’amour.

De la magicienne

L’âme revient la nuit,

Son regard vous enchaîne,

Et sa voix vous séduit.

Des traits de son visage,

Vos yeux seront charmés,

Car c’est la douce image

De ce que vous aimez.

Craignez, craignez Hélène,

La châtelaine,

Errante sur la tour,

C’est un vampire

Qui vous attire

(Acte I - Scène VII)

La pièce fut représentée pour la première fois le 31 mars 1849 à Paris, sur la scène du Théâtre National de l’Opéra-Comique.

Publié par l’éditeur Baudry en 1853, La Baronne trépassée8 de Ponson du Terrail (1829-1871) était d’abord paru en feuilleton, l’année précédente, dans Le Moniteur du Soir. Ce roman réunit bien toutes les caractéristiques feuilletonesques : invraisemblances et rebondissements multiples, et il nous apparaît comme le plus « rocambolesque » de son auteur qui, étant alors à ses débuts, n’avait pas encore écrit les aventures de Rocambole. Ses outrances sont pour nous autant de réjouissances, plaisir nullement amoindri par un final révélant une aussi implacable qu’improbable machination à grande échelle. Il tire paradoxalement tout son intérêt d’apparentes faiblesses, telle cette surenchère d’influences diverses, exploitées avec frénésie : le roman gothique accueille la morte amoureuse qui par nécessité se transforme en vampire. Une séduisante femme-vampire, soit dit en passant, et cela justifie pleinement que nous en parlions. Le triste baron de Nossac, marqué par une vie dissolue que sanctionne le destin — sa jeune épouse meurt de chagrin quelques jours après les noces —, cherche à racheter ses fautes par quelques hauts faits d’arme qui l’amènent bien loin de chez lui, à rencontrer le légendaire Veneur noir en son château de Bohême. Il y a déjà là de quoi surprendre notre homme, mais ce n’est presque rien à côté des évènements à venir. Le baron converse au cours du repas organisé par son hôte, avec une belle trépassée lui rappelant son épouse défunte. Celle-ci pénètre en pleine nuit dans sa chambre pour le vampiriser, et la douleur ressentie par Nossac s’accompagne d’« une sorte de volupté indéfinissable, [d’]une âcre jouissance à cet atroce contact ». La situation se complique davantage pour le baron avec l’arrivée au château d’une jeune femme prénommée Gretchen, ressemblant trait pour trait, elle aussi — à moins que ce ne soit la même —, à Hélène de Nossac, sa femme enterrée en France. La nouvelle venue lui précise qu’elle est effectivement son épouse aimante et ressuscitée, qui vient de faire « huit cent lieues à pied, enveloppée dans un suaire blanc, à travers les ronces, la nuit et le froid, pour venir se réchauffer une heure en buvant un peu de sang et prenant un baiser », et elle ajoute, un brin sarcastique : « Je crois, poursuivit la morte, n’avoir plus besoin de vous expliquer par un mensonge comment, dix années après ma mort, j’ai la chair aussi souple, le bras aussi arrondi et le cou si rose et si blanc… Vous le voyez, je suis vampire. Vous avez un sang admirable, baron, je vous jure que je le ménagerai et le ferai durer longtemps. Je vous accorde un grand mois de vie. » Enfin, pour que la situation soit définitivement claire, la vampire amoureuse indique qu’elle a élu domicile dans une tombe du cimetière d’Heidelberg, et le baron en aura une preuve visuelle : « Un jet de lumière glissa soudain sur la cime d’un roc voisin, et l’extrémité opposée de la vallée refléta le premier rayon du soleil. La trépassée poussa un cri, entra précipitamment dans le cimetière, s’enfuit jusqu’à un petit bouquet de sapins où elle disparut une minute, puis reparut aussitôt drapée des pieds à la tête dans un suaire blanc […] M. de Nossac était demeuré sur le seuil du cimetière, immobile, la sueur au front. Il la vit sortir, ainsi vêtue, se diriger vers une fosse récemment creusée et se coucher tout de son long. […] Et il s’élança vers la fosse, et s’arrêta tout à coup… La morte était immobile, au fond de la tombe, enveloppée dans son linceul, tenant ses fleurs dans sa main crispée. Aucun souffle ne soulevait sa poitrine, aucun mouvement n’indiquait que tout à l’heure encore elle marchait… la mort l’avait reprise… elle dormait jusqu’au soir. » Ce roman qui a les incohérences d’un cauchemar, une ironie mordante, les fulgurances d’une imagination débridée, vaut bien plus qu’une œuvre de jeunesse.

« La Baronne trépassée » in L’Écho des Feuilletons (Paris, 1854) - Dessin d’Edmond Coppin.

« Isobel la ressuscitée »9 (in Minuit ! Récits de la veillée, Paris : Amyot, 1856) de Claude Vignon — pseudonyme de Noémie Cadiot (1832-1888) — est un récit de vampire généralement jamais cité en tant que tel. La nouvelle est sous-titrée « Légende des bords du Rhin », et de fait l’histoire se passe à Cologne au XVIe siècle. Un jeune étudiant prénommé Franz, qui a les mêmes emportements que le Nathanaël d’Hoffmann, cet autre étudiant amoureux fou de la femme automate Olympia, tombe sous le charme, lui, de la baronne Isobel, châtelaine de Linkenberg. Pourtant, il l’a tout au plus aperçue dans la pénombre d’une chapelle. Comme il semble ne rien savoir de la réputation sulfureuse de ladite dame, son mentor, le savant occultiste Sturff, s’acharne à vouloir l’éloigner de celle-ci en lui expliquant qu’elle est particulièrement dangereuse pour les éventuels prétendants. Et de lui expliquer que cette belle femme, morte il y a longtemps puis revenue inexplicablement à la vie, devrait avoir aujourd’hui cinquante ans au moins, bien qu’elle n’en paraisse pas vingt. Le savant ajoute qu’une fois ressuscitée elle causa rapidement la mort de son mari, veuf éploré, et de son jeune enfant, ainsi que de ses autres époux successifs qui eux aussi vieillirent prématurément et moururent. Au fur et à mesure que leur santé s’étiolait, chacun pouvait constater que la baronne était plus belle que jamais. Depuis ces évènements tragiques, elle semble attendre dans son château la prochaine victime, assez téméraire pour vouloir l’épouser, le danger à côtoyer pareille maîtresse étant proportionnel à l’ivresse estimée. Maître Sturff prévient Franz « que cette créature est une Willie dévorante, fille de la mort et de Satan, qui boirait ta jeunesse et ta vie ». Quand on sait que la Willie est une jeune vierge morte à la veille de son mariage, et qui revient d’outre-tombe pour entraîner le passant attardé dans une ronde mortelle, on se dit que cela ne correspond guère à Dame Isobel. Mais un peu plus loin, l’occultiste apporte les précisions nécessaires à son jeune protégé : « Pauvre femme ! dis-tu ? — Vampire altéré de sang ; plutôt… sangsue qui boit la vie humaine pour soutenir son règne infernal. » et « … je ne souffrirai pas que tu te jettes en pâture à ce monstre, qui vit de sang humain ! » L’affaire est entendue, Isobel est bien une femme-vampire, mais toutes les mises en garde n’y feront rien, et l’étudiant amoureux perdra la vie lors du premier baiser accordé après la cérémonie des noces. La vampire, malmenée par les autorités, va ensuite disparaître de la région pour toujours.

Au début, goule nécrophage et femme-vampire se confondent souvent, comme l’atteste la nouvelle d’Hoffmann intitulée La Vampire [ou La Femme vampire] (Der Vampyr ou Vampirismus, 1821). Ce texte est une libre adaptation, certes brillante, mais une adaptation tout de même du conte des Mille et Une Nuits intitulé Histoire de Sidi Nouman ; la jeune épouse Amine du récit oriental, très gourmande des chairs mortes de cimetière, devient Aurélia chez Hoffmann. Si nous évoquons cette histoire, ce n’est pas uniquement en raison du titre contestable que lui donna l’écrivain allemand, mais surtout pour le traitement vampirique qu’on lui fit subir dans l’ouvrage anonyme Histoire des vampires et des spectres malfaisan[t]s (Paris : Chez Masson, 1820). L’auteur — qui pourrait être Gabrielle de Paban (pseudonyme de Clotilde Marie Paban, 1793- ?), à moins que ce ne fût son époux Collin de Plancy — adapte l’Histoire de Sidi Nouman jusqu’à en faire un récit de vampire, et plus précisément de femme-vampire. Le texte en question, situé au chapitre III, est doublement intitulé : « Histoire d’une Vampire de Bagdad » et un peu plus loin « Histoire d’une Femme vampire ». Chaque nuit, « après les plus tendres caresses » qui laissent son époux endormi, Nadilla (Amine) s’échappe du lit conjugal et s’en va ripailler de cadavres au cimetière voisin. Lorsque sa coupable activité nocturne est découverte, la jeune femme décide de supprimer le mari gênant, et au cours de la nuit suivante « elle se mit à genoux sur sa poitrine, le saisit à la gorge, lui ouvrit une veine, et se disposa à boire son sang. » Mais l’époux qui simulait son sommeil, la tua d’un coup de poignard. La suite du récit est tout aussi inédite. Nadilla fut portée en terre, mais « trois jours après, au milieu de la nuit, elle apparut à son époux, se jeta sur lui, et voulut l’étouffer de nouveau. Le poignard d’Aboul-Hassan fut inutile dans ses mains ; il ne trouva de salut que dans une prompte fuite. Il fit ouvrir le tombeau de Nadilla, qu’on trouva comme vivante, et qui semblait respirer dans son cercueil. On alla à la maison du sage qui passait pour le père de cette malheureuse. Il avoua que sa fille, mariée deux ans auparavant à un officier du calife, et s’étant livrée aux plus infâmes débauches, avait été tuée par son mari ; mais qu’elle avait retrouvé la vie dans son sépulcre ; qu’elle était revenue chez son père ; en un mot, que c’était une femme vampire. On exhuma le corps ; on le brûla sur un bûcher de bois de senteur ; on jeta ses cendres dans le Tigre ; et l’Arabie fut délivrée d’un monstre… » Enfin, ce texte révisé est intégré avec des variations mineures et sans mention des sources, au roman-fleuve Le Bourreau de Maurice Dufresne (Paris : Eugène Renduel, 1830, 1er volume, p. 223-232).

Isobel la Vampire, d’après un dessin de Gustave Doré.

Si Gautier laisse échapper, comme par inadvertance, que Clarimonde pourrait être « une goule, un vampire femelle », l’affirmation ne prête pas à conséquence, car elle est attribuée à la rumeur. Par contre, la confusion est plus embarrassante chez Paul Féval : « Comment lui dire que cette charmante femme était une vampire, une oupire, une goule, un hideux ramassis d’ossements desséchés dont le tombeau, situé quelque part, sur les bords de la Seine, s’emplissait de crânes ayant appartenu à de malheureuses jeunes filles qu’elle avait scalpées à son profit, elle, la comtesse Marcian Gregoryi, la goule, l’oupire, la vampire ? » Ce passage tiré du roman « La Vampire » (in Les Drames de la mort, 1856), esquisse cependant la nature même de la vampire, une créature qui bien qu’étant morte, poursuit inlassablement son entreprise de séduction et de tromperie sous des dehors avenants, ici ceux « d’une jeune femme radieuse de beauté et coiffée d’éblouissants cheveux blonds ».

Estampe (c. 1839) d’après Louis Marckl (Paris, 1807 - ?).

Jean Richepin (1849-1926) entretient une même confusion, tout en faisant mine de la réfuter, entre la vampire et le (ou la)10 succube :

Pourquoi m’appelez-vous Vampire ?

Il est cruel ; mais je suis pire.

Et pourtant je n’ai pas ses ongles griffants.

Je suis douce, tendre et câline.

Ma bouche en fleur sent la praline.

Laissez venir à moi les petits enfants.

Riches vieillards, gardez vos sommes.

Il me faut de tout jeunes hommes

Dont je boive le sang et suce les os.

Il me faut des amoureux vierges

Que je fonde ainsi que des cierges.

Laissez venir à moi les beaux jouvenceaux.

(« La Succube », in Les Blasphèmes, Paris : Maurice Dreyfous, 1884)

On en conviendra, la différence entre les deux fatales séductrices n’est pas si évidente.

En sortant du sépulcre, la vampire a donc l’apparence d’une femme séduisante, à l’image de ce qu’elle fut de son vivant. Mais son comportement, dicté par le nouvel état, a bien changé. La jeune fille timide, l’épouse réservée, est maintenant entreprenante et totalement désinhibée, choisissant avec autorité qui de l’homme ou de la femme sera la victime de son dangereux amour. L’élu(e) se défend mollement contre ces assauts qui lui ouvrent les portes d’un univers de félicités, banni jusqu’ici par les convenances. La vampire de Baudelaire se dit totalement irrésistible :

Je remplace, pour qui me voit nue et sans voiles,

La lune, le soleil, le ciel et les étoiles !

Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptés,

Lorsque j’étouffe un homme en mes bras redoutés,

Ou lorsque j’abandonne aux morsures mon buste,

Timide et libertine, et fragile et robuste,

Que sur ces matelas qui se pâment d’émoi,

Les anges impuissants se damneraient pour moi !

(« Les Métamorphoses du vampire »,Complément aux Fleurs du Mal, 1869)

La vampire stigmatisée, désignée comme étant une créature diabolique de laquelle il n’y a rien de bon à attendre, se révèle pour peu qu’on s’attache à sa personne, comme le symbole de la transgression, d’une liberté sexuelle qui ne demande qu’à s’exprimer et que la société réprime autant que possible. Et ce n’est pas un hasard si quelques œuvres maîtresses ont été produites sous les contraintes de la société victorienne. Tout cela s’exprime parfaitement dans The Vampire de Philip Burne-Jones (1861-1926), célèbre tableau exposé pour la première fois à Londres en 1897, d’une rare audace pour son époque : une jeune femme légèrement vêtue (la vampire) est à califourchon sur un homme affalé dans son lit. On ne sait s’il faut le plaindre ou l’envier, et ne devrait-on pas y voir, comme dit plus haut, l’allégorie d’un féminisme triomphant ? En tout cas, le tableau fit sensation et même scandale, mais pas pour les raisons que l’on pourrait croire : l’actrice Mrs Patrick Campbell, dont la relation amoureuse avec Burne-Jones venait de prendre fin, se reconnut — et beaucoup d’autres la reconnurent — dans l’indécente posture de la vampire dominatrice. Cette œuvre aujourd’hui disparue, inspira un poème sarcastique à Rudyard Kipling (cousin de Burne-Jones), également intitulé The Vampire11 (1898), et dont un vers résume bien le propos : « Mais l’insensé, il l’appelait sa belle dame. » Ici, la vampire est dans sa dimension métaphorique puisque désignant une femme fatale bien vivante, une implacable séductrice dénuée de scrupules, à laquelle on ne saurait résister. L’influence du tableau ne s’arrête pas là. De fait, le poème inspira ensuite la pièce de Broadway A Fool There Was (1909), qui a son tour sera adaptée au cinéma sous le même titre. Il s’agit d’un film de 1915 dans lequel Theda Bara (1885-1955) devenait la première « vamp » de l’écran. The Vampire de Philip Burne-Jones est assurément une œuvre marquante, mais dont le sujet s’avère moins novateur qu’il n’y paraît à première vue, car on doit à la vérité de dire que juste dix ans auparavant, le peintre allemand Max Kahn (1857-1926) fixa pareille attitude de domination féminine, quoique d’une tonalité plus agressive, dans une composition tout aussi fantasmatique : Ein Vampir (1887).

The Vampire, Mrs Patrick Campbell & Theda Bara.

Les amours sulfureuses de la vampire ont été portées à un sommet avec Carmilla, chef-d’œuvre de la littérature fantastique, maintes fois réédité, cité, analysé et adapté au cinéma. Cette longue nouvelle de Joseph Sheridan Le Fanu (1814-1873) parut en feuilleton dans The Dark Blue, de décembre 1871 à mars 1872, puis fut ensuite recueillie dans le volume In a Glass Darkly (Londres : R. Bentley & Son, 1872), où les différents textes sont placés sous l’autorité du Dr Hesselius, un des tout premiers détectives des Ténèbres. Carmilla relate l’épisode final de la nouvelle vie vampirique de la comtesse Mircalla de Karnstein12, morte depuis plus d’un siècle. Son attirance pour les jeunes personnes de son sexe est une constante, éprouvant à leur égard « un attachement violent fort semblable à la passion amoureuse ». La force pernicieuse du souvenir nous susurrait que la « funeste passion » était suggérée, et qu’il fallait donc beaucoup interpréter. Mais une relecture montre à quel point ce texte est audacieux dans le parcours de cet écrivain, et une singularité parmi la littérature victorienne. Si, effectivement, la séduction saphique s’installe insidieusement entre Carmilla la vampire et l’innocente Laura, au point qu’il est d’abord difficile de démêler la simple tendresse amicale que se portent deux jeunes filles, des véritables élans amoureux, les choses se précisent au point que le moindre doute n’est plus permis. L’inexpérimentée jeune fille, troublée par les « folles étreintes » et les « tendres baisers » de sa compagne, en arrive même à se demander si Carmilla n’est pas un amant travesti. Laura se dit gênée, mais sa résistance n’est que de principe pour une demoiselle de sa condition, et elle s’abandonne toute frémissante, cédant « à une sorte d’extase pour n’en sortir qu’à l’instant où ses bras me libéraient ».

Ein Vampir (1887) par Max Kahn (1857-1926).

Précédemment, ont été notées quelques curieuses correspondances existant entre La Vampire, ou La vierge de Hongrie (1825) par le baron de Lamothe-Langon, et la nouvelle Carmilla (1872). Sheridan Le Fanu a-t-il pu connaître ce roman français plutôt confidentiel ? Cela semble improbable. Il n’empêche que le déchaînement de sensualité qui caractérise Carmilla, détonne au point que rien dans les autres œuvres de Le Fanu, semble-t-il, n’explique un pareil débordement. Par contre, le romancier anglais ne pouvait ignorer l’existence de Christabel13 (1816), un poème narratif inachevé de son compatriote S. T. Coleridge (1772-1834). Christabel annonce de façon troublante Carmilla : la douce Christabel vit seule avec son père le baron Leoline, dans un château écossais à l’écart du monde. Un soir qu’elle s’en va prier dans la forêt pour son fiancé, un chevalier qui est au loin, Christabel fait une surprenante rencontre. Attirée par un gémissement, «