4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Nova Casa Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

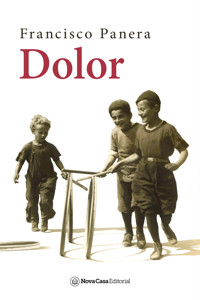

Año 1990, Julen realiza una travesía en solitario por una cadena montañosa, eludiendo, por unas semanas, su inevitable ingreso en prisión al declararse insumiso al servicio militar. Su mochilla, además de un menguado equipaje, carga con el peso de una tragedia familiar: cuando era niño murieron su tío en una comisaría y su madre durante los tumultos de protesta. La violencia en Euskadi, las amenazas, las torturas, el narcotráfico, falsedades que dibujan un mundo a conveniencia y la respuesta juvenil a través de la cultura musical de la época condicionan su entorno particular. El empeño de la abuela de Julen por aislarle del clima de dolor estalla cuando recibe noticias de un padre desconocido, aparentemente relacionado con las muertes familiares. El relato se abre, entonces, a una segunda línea argumental y aparece Dolor, un ignoto poblado minero, enclavado en el corazón de la cordillera cantábrica. Origen de sus antepasados paternos, brava saga de mineros empeñada en sobreponerse a un destino de escasez y guerra. Un lugar donde la desaparición de un niño condicionará su futuro. Quizá Dolor no sea simplemente un topónimo extravagante. Desvela de forma metafórica algunos propósitos y actitudes. El viaje iniciático que emprende Julen le asoma a tal singularidad que le revela su tránsito por un sendero paralelo. Y común a cualquier trama de la novela, aparece el Paisaje como elemento vertebrador del carácter. Concepto subjetivo al que se rinden algunos personajes, constatando la indiferencia del entorno para con sus anhelos. Impasible al contemplarlos confrontar contra el perdurar de un mundo que aparentemente nunca cambia.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Publicado por:

www.novacasaeditorial.com

© 2021, Francisco Panera

© 2021, de esta edición: Nova Casa Editorial

Editor

Joan Adell i Lavé

Coordinación

Edith Gallego

Corrección

Bárbara Antón

Portada

Vasco Lopes

Fotografía portada

Wikimedia Commons

Maquetación

Manuel Baraja

Primera edición en formato electrónico: septiembre de 2021

ISBN: 978-84-18726-18-7

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 917021970/932720447).

Francisco Panera

Dolor

LIBRO DEL VIAJERO

1. Julen y el maquinista

LIBRO DE DOLOR

1. Juan y Juanón

2. Elisa y Andrés

LIBRO DEL VIAJERO

2. Kattalin

LIBRO DE DOLOR

3. Los niños de Dolor

4. Julio, el minero

5. El cachorro del mastín

6. Pilar

LIBRO DEL VIAJERO

3. Juanito y las chicas del Muga

LIBRO DE DOLOR

7. Fernando

8. León

9. Casa Sátur

10. Los hijos del paisaje

11. Represalias

12. La promesa del padre

13. Nueve niños

14. El año antes del caos

15. Condenada

16. Esperanza

17. Teresa

18. La amenaza

LIBRO DEL VIAJERO

6. El viaje

LIBRO DE DOLOR

19. Guerra

20. Dos cartas

21. Avilés

22. La retirada

23. Junkers 52

24. El último día en Dolor

25. Astures y romanos

26. La puerta del averno

27. Los que duermen con las piedras

28. El infierno

29. El Mastín

30. El regreso del sargento

31. El relevo del Mastín

32. Delator

LIBRO DEL VIAJERO

7. Begoña

8. Ausente

9. El odio

LIBRO DE DOLOR

33. La torca del oso

34. Gabrielín

LIBRO DEL VIAJERO

10. Joserra

11. Curueño

LIBRO DE DOLOR

35. Exiliado

36. Fuego

LIBRO DEL VIAJERO

12. La estirpe familiar

13. Una bomba y un Ford Fiesta

14. El bosque de Julio

15. Treinta kilos

16. El soñador

17. Insumisión

18. Los cuatro amigos

19. Dos años, cuatro meses y un día

20. Epílogo

Nota del autor

Agradecimientos

«El paisaje es memoria. Más allá de sus límites, el paisaje sostiene las huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta en la mirada las sombras de otro tiempo que solo existe ya como reflejo de sí mismo en la memoria del viajero o del que, simplemente,

sigue fiel a ese paisaje».

Julio Llamazares, El río del olvido

A mi madre, cuyos pinceles muestran en lienzos el paisaje de su alma.

A mi padre, cuyas manos moldearon su paisaje a golpes de corazón.

A los paisajes de sus vidas.

LIBRO DEL VIAJERO

1990

1. Julen y el maquinista

El joven sabe que la decisión que acaba de tomar esa mañana, marcará su vida. Pero desconoce si lo hace harto de navegar por mares de dudas o empujado por la esperanza.

Sentado sobre el respaldo de un banco al lado de la estación, con los pies en el asiento, apura un cigarrillo protegiéndolo del viento con sus manos. Se escucha el ruido de la locomotora que acaba de poner su motor en marcha, pero aún quedan unos minutos para que el tren emprenda el viaje hacia Bilbao. Cuando se cansa de la posición, salta del banco y camina hacia la cercana barandilla del puerto. Dedica su atención unos instantes a un par de trabajadores que en la grada reparan el casco de un pesquero. Después, deambula paralelo al muelle sin perder de vista otro barco que enfila la bocana. Ahora que ha terminado el bachiller y no tiene muy claro su futuro, podría haberse embarcado a bordo de un atunero y navegar los próximos meses por los trópicos, por las costas de África. Es una manera rápida de hacer pasta, pero en su cabeza los proyectos de futuro se arremolinan igual que ahora lo hacen bajo él los muebles. Apura la última calada del cigarrillo y lo arroja al agua, a la masa desagradable de peces que se agita frenética, plena de gozo se diría, en la salida de un colector de aguas residuales. La colilla, apenas un segundo después de quedar suspendida la superficie, desaparece engullida por la masa viscosa de peces. Mete las manos en los bolsillos de sus vaqueros, se gira dando la espalda al templado viento de junio y cruza la carretera que circunda el puerto de Bermeo buscando la estación, subiendo al tren segundos antes de que se ponga en marcha.

Ocupa un asiento en el primer vagón, junto a la ventanilla, para recrearse con la vista de la marisma en los primeros kilómetros del trayecto.

Al viajar en sentido contrario a la marcha, descubre una nueva perspectiva. Al fondo del vagón, un tipo lee el periódico y por entre ellos discurre un pasillo pendulante, que salta de vagón a vagón oscilando al dictado de las curvas. Al dedicar su atención al paisaje desde esa posición, lo ve alejarse. La sensación es diferente a cuando viaja sentado en el sentido de la marcha y ve el mismo paisaje acercarse, pudiendo asegurar que ahora el tiempo transcurre más lento. Además, ver el mundo alejarse es una perfecta metáfora del presente.

Bermeo queda atrás y el mar está embravecido esa mañana de verano, sus embates se estrellan contra el acantilado sobre el que discurre la estrecha vía, y el viento recoge las miles de gotas de espuma que al quedar suspendidas en el aire tras la rompiente de las olas, son arrebatadas al océano para estrellarlas contra las ventanas del convoy de vagones azules, que con su ruidoso traqueteo y su absurda estampa, rompe la serenidad cromática del paisaje marino y de campiña.

Cuando el tren frena para detenerse en el siguiente apeadero, en Mundaka, Julen imagina que todo el peso del vagón se aplasta contra su espalda, al percibir la presión entre él y el respaldo de su asiento. Lentamente esa fuerza se vaporiza, y desaparece la sensación agradable de sentirse parte, del ingenio viajero.

Hace poco que ha dejado de llover, y eran en días muy parecidos a este cuando, siendo niño, su tía Kattalin se lo llevaba hacia las afueras del pueblo. Caminaban por entre huertas, por las campas mojadas buscando caracoles después de la lluvia, llevando en una mano el bocadillo de la merienda y en la otra una bolsa de red. Antes de meterlos, solía quedarse examinado las diversas formas y colores de sus cáscaras.

—Se trata de su casa y así, llevándola a cuestas se pueden refugiar en ella si otros animales se los quieren comer —le decía Kattalin.

Desde el primer caracol que cogiese y fuese a parar a la bolsa de red, tuvo claro que guarecerse dentro de sus cáscaras no les iba evitar ser cocinados por su abuela Begoña en una exquisita salsa vizcaína. Tal recuerdo le conduce de nuevo a castigarse, consciente de que pronto deberá encarar el destino de los caracoles, pero ocultarse enroscado en una cáscara no le librará de una vida clandestina y tampoco de la cárcel.

Rememora el breve encuentro que dos años atrás mantuvo con Ángel, un amigo de infancia de su desconocido padre, cuando se acercó a Bermeo con un mensaje de un progenitor que nunca, hasta aquel día, quiso saber nada del hijo.

Julen mantiene claros la mayoría de recuerdos de su infancia. Muy especialmente los de las trágicas muertes de su madre y tío, a pesar de que solo tenía seis años. Y paralelos a estos hechos, los horribles comentarios que oía en casa, a su tía y abuela cuando estas pensaban que él no les escuchaba, acerca de un padre del que no tenía más dato de que era un auténtico monstruo.

Pero aquel hombre había terminado siendo carne de manicomio. Un pozo en el que caería, así se lo escuchó a su abuela, incapaz de soportar su conciencia el peso de los terribles actos que, sin duda, habría cometido.

Sería, por tanto, en mitad de una tregua que le concediese su demencia cuando Juanito, pues con tal diminutivo era como conocían a su padre, se puso en contacto desde el psiquiátrico con Ángel, solicitándole que se acercase a visitar a su hijo al que no conocía y por el que repentinamente, se le había despertado el instinto paternal.

Ángel y Juanito son oriundos de una aldea perdida en el corazón de la cordillera Cantábrica, en el norte de León que, al igual que otros hijos de aquella tierra, buscaron un futuro más próspero alejados de una tierra indiferente con sus paisanos. Ángel consiguió hacerlo como ferroviario, quedándose a vivir en Bilbao. Juanito se hizo policía.

Ángel, que no tenía noticia de que Juanito fuese padre, meditó qué hacer durante varios días, pero finalmente concedió en acudir a Bermeo. Sabía que su amigo de niñez había sido un policía conflictivo, pero en los últimos diez años apenas se habrían visto más que tres o cuatro veces y siempre fruto de la casualidad.

En tales ocasiones, el tema de conversación siempre giraba en torno al pasado, al pueblo y a sus recuerdos. A Ángel no le parecía oportuno preguntarle por sus asuntos en la Policía, especialmente por el clima de violencia política, por los atentados de ETA, por las detenciones o investigaciones en las que Juanito participase quien, por su parte, se mostraba hermético a la hora de tratar cualquier asunto relacionado con su profesión.

Lo más lejos que llegó Ángel en su propósito de llevar aquel mensaje a la dirección que Juanito le facilitó fue alcanzar el rellano de la escalera del segundo piso de un inmueble frente al puerto de Bermeo, puesto que ni siquiera se atrevió a pisar el felpudo de la entrada a la vivienda. Tras el quicio de la puerta, Begoña y Kattalin asistían atónitas a las explicaciones de aquel desconocido que, a medida que se expresaba, más parecía dudar de sus propias palabras.

—Y dice que ese hombre es su amigo de infancia y que le escribió una carta…

—Sí. —Ángel rebuscó en el bolsillo interior de su chaqueta, hasta extraer un sobre ligeramente arrugado—. De alguna manera, dio con mi dirección, porque en muchos años apenas hemos mantenido contacto. Tomen, léanla si quieren.

Al entregarla, respiró aliviado. Quizá, al leerla, entenderían mejor el motivo de su visita.

—Si yo entiendo todo el dolor que este hombre les habrá producido al no hacerse responsable de un hijo —se excusó poco convincente.

—No lo parece cuando se presenta aquí como su mensajero.

—¿Y cómo demonios sabe ese dónde vivimos? —interviene Kattalin.

—Lo sabría por Leire. Además, es policía, hija lo suyo es controlar a la gente. Mire, señor, váyase, por favor, no queremos saber nada de esa persona —ordenó Begoña a la visita devolviéndole el sobre, que ni siquiera valoró abrir.

—Lo cierto es que dudé en venir y ya veo que no ha sido una buena decisión. Soy un torpe. Perdónenme, por favor.

De vuelta en la estación de tren, apurando un cigarrillo, una voz le sobresaltó.

—¡Eh, tú! ¿por qué has venido a mi casa?

Julen, que estaba en la cocina, había escuchado las voces que intentaban ser discretas, pero portaban en su mensaje un inequívoco tono de rencor y tristeza. Ante la negativa de la abuela, una vez que hubieron cerrado la puerta a dar ninguna explicación sobre quién había acudido preguntando por él, Julen salió airado a la calle en busca del desconocido, siguiéndole hasta la estación.

El tren estaba a punto de partir, pero Ángel tuvo el tiempo suficiente para contarle al hijo de Juanito que había acudido a instancias de su padre, quien permanecía internado en un centro psiquiátrico. Vista la reacción de sus familiares, supuso que Juanito no había sido sincero al ocultar el mal que habría infligido a su familia.

—Quiero saber cosas de ese hombre y no me habla nadie de él.

—Lo siento, ha sido una equivocación venir. No tengo nada que decir.

—No es justo. Viene usted aquí y…

El tren estaba a punto de partir.

Ángel dudó unos segundos y, después, extrajo un bolígrafo de algún bolsillo de su chaqueta y le apuntó su número teléfono en el dorso del billete de tren que había usado para llegar desde Bilbao.

—Guarda esto y cuando seas mayor de edad, si un día quieres hablar, me llamas. No lo hagas antes, porque no pienso atenderte.

El tren estaba a punto de cerrar las puertas para arrancar.

—Mi tío murió en una comisaría.

—No tenía ni idea…

—Y mi madre pocos días después, herida en una manifestación por la muerte de mi tío.

—¿Cómo? ¡Joder! Lo siento.

—En mi casa dicen cosas horribles de ese hombre, pero así, sin más explicaciones, las cosas no me cuadran.

Ángel estaba desolado.

—No sé qué decir… En cualquier caso, ahora solo es un despojo.

Las puertas cerraron y Julen se quedó mirando el tren alejarse, alimentando la duda de en qué medida sería conveniente conocer a su padre.

Han pasado dos años desde aquel día y, tras poco más de una hora de viaje, el tren finaliza su recorrido en la vieja estación del barrio de Atxuri, en Bilbao.

Julen cruza por el vestíbulo buscando un teléfono. Descuelga, espera la señal y mete tres duros por la ranura, marcando el número apuntado por Ángel en el cartón de un billete de tren que hasta esa misma mañana ha guardado entre las páginas de un libro.

Tras varios tonos de llamada, una voz ronca responde.

—Diga.

—¿Ángel?

—¿Quién es?

—Soy Julen…

Unos segundos de silencio, de desconcierto.

—Julen, de Bermeo, el hijo de tu amigo.

—De Juanito.

Y Juanito parece un nombre raro, le puede sonar a muchas cosas, pero en ningún caso a policía.

—Dijiste que podía llamarte cuando fuese mayor de edad. Bueno de eso hace ya un año. Tengo diecinueve.

Ángel asiente sin responder.

—¿Sigue en el psiquiátrico?

—No. Salió hace cosa de un año, pero no te recomiendo que te veas con él.

—Pero me dijiste…

—Te dije que podríamos hablarlo algún día, con tiempo.

—Por eso he venido a Bilbao. De lo poco que te escuché con claridad el día que viniste a mi casa, era que venías desde Bilbao.

—Vaya.

—Pensé que podríamos vernos y, quizá, aclararme algunas dudas.

Ángel pareció meditar su respuesta.

—Deberías haber llamado con antelación, pero de acuerdo. Apunta la dirección.

Una hora después, Julen apretaba un timbre de un portero automático de una recóndita calle del barrio de Rekalde.

Es sábado, mediodía y, al entrar en la casa del ferroviario, el olor de un guiso despierta su apetito. Una mujer sonriente abre la puerta invitándole a pasar hasta la cocina, donde un chico un poco mayor que él está poniendo la mesa. Ángel le presenta a su esposa, Karmele, y a su hijo, Aitor. Los tres se muestran distendidos ante un desconocido como él, pero algo le dice que quizá no lo sea tanto y que estén al corriente de su situación.

—Comes con nosotros, después bajamos a tomar un café y hablamos, ¿de acuerdo?

Julen se muestra conforme, no le apetece mantener aquella conversación delante de más personas.

Durante la comida, hablan de vaguedades, buscando pasar el rato de manera cómoda y, media hora después, Ángel y Julen entran en un bar frente al portal de su casa.

—Cortado y coñac, ¿tú?

—No sé, ahora después de comer… Da igual, una cerveza.

Sentados al fondo de la barra, permanecen en una posición discreta ahora que un grupo de parroquianos recogen del camarero sus copas y el tapete de fieltro para iniciar una partida de mus.

—Vamos a ver, a Juanito le dieron el alta hace un año. Algo que no me explico porque está como una puta cabra.

—¿Ha engañado a los médicos?

—Debió dejar de mostrarse violento y depresivo después de que le dije que no irías a verle. Supongo que, en cuanto vieron una mínima posibilidad, se han deshecho de él.

—No entiendo nada.

—Ni tú ni nadie. Juanito no está para andar por ahí, es un peligro.

—¡Joder! Pero con esas no venías cuando te presentaste en mi casa.

—¡Y bien que me arrepiento! Después de ir a visitaros fui al psiquiátrico, a pedirle explicaciones. No me sentó nada bien verme utilizado. ¡Joder! Que no tenía ni puta idea de esas muertes. Pero lo único que le saqué fue que había tenido un hijo del que nunca se quiso hacer cargo y que ahora se arrepentía.

—¿Y le creíste?

—Sinceramente, no. Cuando le dije que me aclarara lo de la muerte de tu tío en la comisaría, lo de tu madre después… se mostró esquivo. De repente, parecía otro y me dijo que no le fuese con monsergas, que su destino «ellos» se lo habían buscado.

—Menudo cabrón.

—La cabeza de Juanito es una puta bomba ¡quién sabe lo que habrá ahí escondido!

—Entonces, ¿qué hace ahora? ¿Ha vuelto a trabajar?

—¿A la Policía? ¡Ni soñar! Ya le habían expulsado años antes de que contactase conmigo para conocerte. Estando aún en el cuerpo, fue ingresado por primera vez en un psiquiátrico, pues ya le debía estar patinando la cabeza. Cuando le dieron el alta y se reincorporó a su trabajo, se presentó ante un superior y le descerrajó un par de tiros. Por suerte para su jefe, Juanito iba borracho y erró en sus disparos. Esquivó la cárcel y volvió al psiquiátrico. Dijeron que sufría un síndrome paranoico provocado por el terrorismo, por la ETA, ya sabes, pero, además de tener el cerebro derretido de tanta cocaína, debía tener alguna cuenta pendiente con su jefe. Ahora vive aquí, en Bilbao, en una pensión de la Palanca1.

—Eso es por donde los puticlubs, ¿no?

—Si, en la calle Cortes. Lo que he averiguado es que se dedica al trapicheo y no ha parado de meterse en líos con traficantes, chulos y yonquis. Se está buscando que le peguen un tiro o que cualquier día le cosan a navajazos. Ni se te ocurra acercarte a él. Entiendo que en su día pude despertarte cierto interés por saber más de tu padre, pero eso no es un padre. Tenlo bien claro, por favor. ¿A qué tanto interés? Olvídale, como él hizo contigo.

Julen tarda un rato en contestar

—Ya, pero es que últimamente tengo muchas preocupaciones y no sé cómo se me ha metido en la cabeza el conocerle. Además, voy a acabar en la cárcel.

—¿Pero qué has hecho?

—Nada, soy insumiso2 y terminaré en el trullo porque no voy a hacer la mili. Tu hijo está haciéndola, ¿no? He visto antes su petate en el pasillo de tu casa.

—Sí, ya lleva la mitad hecha. Hoy ha venido de permiso.

—Pues yo debería incorporarme en pocos días y no pienso ir a esa puta mierda.

Ángel percibe un cierto reproche, como si Julen estuviese a la defensiva.

—De acuerdo, supongo que hay un movimiento organizado para todo eso, con asociaciones, abogados…

—Lo hay, pero si eres insumiso solo tienes dos posibilidades: huir o la cárcel.

—¿Y no se te habrá ocurrido que Juanito podría tener mano para evitar eso?

—¡Qué se yo! será una bobada, pero pensé que al ser policía sabría decirme cómo ingeniármelas para evitar que me cacen.

—Perdóname, pero tienes muchos pájaros en la cabeza. ¿En serio has pensado lo que dices?

Julen baja la cabeza mordiéndose el labio. Se siente ridículo.

—¡Qué se yo!, todo esto me desborda y estoy muy nervioso.

—Mira, Juanito no te sería de ayuda más que para complicarte la vida.

—Mi abuela no me lo dice, pero sé que está convencida de que por su culpa mataron a mi tío. Pero ahí hay algo oscuro y, aunque hago preguntas, no le saco nada ni a mi tía ni a mi abuela. La verdad es que sufrieron mucho y yo pues… pues no insisto.

—Si no te han contado más será que no hay más y, también, por no sembrar en ti el rencor.

—¿Cómo sabes eso? Mi abuela siempre dice que ella no sembrará el odio en mí. Que la vida puede hacer borrón y cuenta nueva en otra generación que, a veces, es preciso obrar así para no cargar con los pecados de otros.

Ángel permanece pensativo mirando los posos del café en el fondo de la taza antes de responder.

—Si miro hacia atrás, hacia la familia de tu padre y la mía, solo puedo mostrarme de acuerdo con esa idea.

Ángel apura su copa de coñac y pide una segunda al camarero.

—Julen, ¿quieres otro?

El chico examina el botellín de cerveza, aún queda la mitad de su contenido.

—Sí, pero a ver si está más fría. Esta parece sopa.

El camarero asume el reproche sin decir nada, rebuscando en el fondo de la cámara hasta dar con una cerveza bien fría. La abre enérgico, dejando que la espuma se derrama por ella. Julen toma la botella constatando que, efectivamente, debe de estar a una temperatura adecuada y sigue tras los pasos de Ángel hacia una mesa que ha quedado libre en un rincón del bar, después de que otros clientes dieran por concluida su partida de naipes. Poco a poco la nube de los Farias que han dejado tras la timba se va disipando.

—Así todo, quisiera conocerlo. Sabes en que pensión está, ¿verdad?

—Lo sé, porque, aunque no se ha atrevido a llamarme por teléfono, me escribió al instalarse allí. En cualquier caso, nunca le he contestado.

Ángel apura un pequeño trago de coñac y del bolsillo de la camisa extrae un paquete de Ducados llevándose un cigarrillo a la boca. Le ofrece tabaco a Julen, pero este rehúsa amable. Prefiere el tabaco rubio, así que saca un arrugado Lucky Strike del paquete que lleva en el bolsillo trasero de su pantalón. Acepta la lumbre del mechero de Ángel y ambos exhalan sendas bocanadas, que comienzan a dar forma a una nueva nube de humo sobre sus cabezas.

—Si hay un lugar perdido de la mano de Dios en el mundo, Juanito y yo nacimos en él.

—Entonces, sois amigos desde pequeños.

—No había otra opción, pues no quedaron más críos donde vivíamos tras la guerra.

—¿Cómo se llama ese pueblo?

—Villanueva de la Cueva, pero somos originarios de otro cercano, muy, muy pequeño. Se llama… Dolor.

—¡Vaya nombre para un pueblo! Nunca lo había oído nombrar.

—Ni tú ni muchos que tampoco viven lejos de él. Era una pequeña aldea en lo alto de las montañas. No hay carretera que suba hasta allí, tan solo un estrecho camino.

De nuevo, quedan en silencio, como si el ascenso de los jirones de humo de los cigarrillos hubiesen atrapado su atención. Pasado un rato, Ángel rompe el silencio.

—¿Cómo murió tu madre?

—Del disparo de una pelota de goma en la manifestación en protesta por la muerte de su hermano. Le dieron en la cabeza.

—¡Manda cojones qué puta casualidad! ¿Y todo eso podría tener relación con Juanito?

—Eso parece y ahí residen parte de mis dudas. Mi abuela enterró a su hijo a comienzos de aquella semana y, a finales, a una de sus dos hijas. Por eso evitamos el tema en casa. Es una mujer muy fuerte y, aunque delante de mí siempre se muestra serena, sé que sufre muchísimo.

—Normal. Hay que tener mucha fuerza para tragar todo lo que ha tenido que soportar esa mujer. ¿Cuándo ocurrió todo eso?

—En 1977. Vivíamos todos juntos. Yo dormía en una habitación con mi tío Andoni y mi madre con su hermana. Mi abuela es viuda desde antes de que yo naciese. En menos de una semana la casa se quedó sin vida. Mi tío y mi madre ya no estaban. Dime una cosa, ¿aún lo consideras tu amigo?

Ángel soltó un bufido apurando las últimas caladas de su ducados.

—No. Lo fuimos de niños, después, la vida nos separó y, curiosamente para cuando nos vuelve a juntar, Juanito ya era otro.

—¿Y su familia? ¿No tiene padres o hermanos?

—Nada, la guerra devastó con todo.

—Entonces, igual se tuvo que criar en hospicios o algo así…

—No exactamente —responde Ángel escueto, que quiere pasar de puntillas por el tema.

—¿Tú tienes familia?

—Tengo a mi padre y mira tú, él fue guardia en aquella época, de los duros, ¿me entiendes? Durante muchos años tuvo atemorizada a mucha gente.

—¿De vuestro pueblo?

—Y de otros de la comarca también. Pero eso lo supe siendo ya mayor. Porque yo lo recuerdo callado, solitario y siempre a cargo de un estanco. Eso sí, me apoyó de pleno cuando le dije que quería ser maquinista.

—¡Y eres maquinista!, del Tren de La Robla, además. A lo mejor ese tren pasa por allí, por vuestro pueblo.

—No pasa lejos. Ese tren ha unido de una manera muy estrecha todos los lugares por los que cruza con Bilbao. Primero transportaba el carbón de León para los Altos Hornos de Vizcaya, después mano de obra para las fábricas vascas y, durante todo este tiempo, ha sido con su trajín el que traía y llevaba a tanta de gente a cambiar de vida.

—Dejar el campo por las fábricas… No sé, igual tú tuviste más suerte.

—Puede ser, pero estar continuamente yendo y viniendo… me hace no saber cuál es realmente mi sitio. Supongo que mi autentica tierra, mi hogar, son las vías de ese tren y el paisaje por el que cruzan.

—¡Suena poético!

Ángel sonríe al escuchar la broma de Julen, aunque asiente conforme.

—Un día que pillé a mi padre de buen humor, me dijo que cuando él era pequeño, también quería haber sido maquinista, pero que su padre le quitó la idea de la cabeza. Su padre era el guarda de la mina que había en el pueblo y quería que su hijo siguiese sus pasos. La cosa es que el empeño de hacer otra generación de guardias no lo puso mi padre en mí.

—Qué raro todo. Y sobre los que serían mis abuelos, ¿puedes contarme algo?

—Tu abuelo se llamaba Julio y la abuela… no lo sé. Tanto él como su hermano Ramiro eran amigos inseparables de Fernando, mi padre. Así debió ser hasta que la guerra los convirtió en enemigos.

—Vaya lío.

—No es tanto. Del amor al odio solo hay un paso y todo esto es consecuencia de lo que se ha ido sembrando en la vida. Por eso entiendo muy bien lo que le ocurre a tu abuela. Ella no quiere que tomes la responsabilidad ni de vengar las faltas de otros, ni de cambiar las consecuencias del pasado. De aquellos tres amigos quedan vivos tu tío abuelo Ramiro y mi padre.

De nuevo, encienden otros dos cigarrillos, mientras Ángel pierde la mirada pensativo por encima de los hombros de Julen.

—Mira detrás de ti.

Julen obedece, pero al ver que solo hay unos barriles de cerveza apilados y el estrecho pasillo que abre camino hacia los servicios se vuelve intrigado.

—¿Qué tengo que mirar?

—Eso que hay colgado.

Julen vuelve a girarse, reparando ahora en una lámina enmarcada del Gernika, de Picasso en la pared posterior del bar.

—Ese cuadro lo habrás visto muchas veces.

—Claro. Está en mogollón de sitios. En el salón de mi casa hay uno igual que ese.

—A eso voy. Ese cuadro está en la mitad de las casas de los vascos, en los bares, en los txokos, en cualquier lugar…

—Tiene un significado especial para nosotros por lo que representa. Si quisieras, te podría explicar qué simboliza cada figura del cuadro, lo estudiamos en el instituto.

—Parece interesante, pero a lo que voy es a lo que nos cuenta esa pintura. Habla del dolor, de la muerte, de la guerra…

—Para algunos también nos habla del odio de los fascistas contra nuestra tierra.

—Puede ser, ¿y quién podría decir lo contrario si hubieses sido víctima directa de esas bombas? Una masacre como ese bombardeo condiciona y cambia el destino no solo de quienes sobrevienen, sino también de sus descendientes.

—Yo creo que el germen de la violencia que sufrimos en nuestra tierra tiene origen en esa guerra.

—Seguramente, pero… si ahora te dieses la vuelta y vieses ese niño muerto en brazos de su madre, me dirás que puede ser cualquiera de los críos que muriese en el bombardeo.

—Ya sé a qué figuras del cuadro te refieres —dijo Julen sin volverse.

—Bien, pues yo, cuando veo ese cuadro en tantos sitios, siempre tengo la misma idea.

—¿Y cuál es?

—Que ese crío también podría ser mi hermana Ana, que con dos años murió en la guerra, que la mujer podría ser mi madre, que también perdió la vida entonces. Podría ser cualquiera de los que murieron por culpa de las bombas de esos mismos aviones. Es un cuadro que me entristece.

—Supongo que cualquiera que haya sufrido algo similar puede hacer suyo el mensaje del cuadro.

—No me has entendido. He dicho esas mismas bombas, esos mismos aviones.

—Pues no te entiendo. Tú eres de un pueblo de León.

—¿Y crees que la Legión Cóndor solo bombardeó Gernika?

—Bueno, supongo que a lo largo de la guerra lo haría en más sitios.

—Esos mismos aviones arrasaron Dolor, de hecho, mi pueblo aún sigue en ruinas.

1 La Palanca, así se conoce en Bilbao al barrio alrededor de la calle Cortes, donde se concentran numerosos prostíbulos y, en la época del relato, abundantes delitos relacionados con el narcotráfico, proxenetismo y hurtos.

2 La insumisión, fue un movimiento social antimilitarista, dirigido a negar la obligatoriedad de la realización de tanto el servicio militar, como de la prestación social sustitutoria instaurada por el Gobierno español, como respuesta a las reivindicaciones de los movimientos de objeción de conciencia.

LIBRO DE DOLOR

1901

1. Juan y Juanón

La primera nevada del invierno llegó a capricho de la naturaleza, que marca los tiempos a su antojo. Con aquella nieve de un atardecer de mediados de noviembre llegó el invierno al pueblo y a algunos corazones. Primero se descolgó en forma de bruma desde las crestas del monte Bodón, extendiéndose por las vegas cuando alcanzó el fondo del valle en forma de aguanieve. Para cuando el padre y el hijo se refugiaron en la casina, como cariñosamente llamaban a su pequeña vivienda, el aguanieve dio paso a pesados copos, que cubrieron de denso y esponjoso blanco, campos, las copas de los árboles, que aún conservaban hoja, tapias y tejados.

Resignados a encarar un invierno adelantado, dejaron de recrearse en el silencioso e inesperado cambio de estación para preparar algo de cena. Ya en la sobremesa, volvieron a la conversación que habían pospuesto ante la temprana nevada.

—Debajo de nuestros pies, hijo, hay un mundo inexplorado y grandioso. Un domingo pediré permiso al capataz y bajarás conmigo al pozo. Así entenderás de lo que te hablo.

—Yo no quiero ser minero, padre, sino marino, navegar por los mares y descubrir tierras inexploradas.

Juan apuró el vasito de aguardiente de un trago, aspiró profundamente de la pipa exhalando lento una tupida nube de humo, abstrayéndose tanto él como su hijo al verla flotar sobre los fogones de la cocina de leña. Observando cómo evolucionaba en formas imposibles de dibujar y se disipaba lentamente en el ambiente caldeado de la pequeña cocina.

—No serás marino, Juanón, quizá si hubieses nacido más al norte, en la costa de Asturias sería algo lógico, pero Dios quiso que te parieran en esta montaña de León y aquí, o eres pastor y te condenas a una vida pobre, o eres minero y te la juegas a cada jornada.

—Padre, usted es minero y también es pobre.

—Pero menos que los pastores.

—Pues yo creo que podré elegir qué seré de mayor.

—Quién sabe, pero aunque no pudieses elegir qué ser, si podrás elegir cómo ser.

—No le entiendo.

—Aquí hay dos clases de personas. Las que sufren y las que no.

—Prefiero estar entre las que no.

—Espera, que aún no he terminado, porque también están las que hacen sufrir a los demás… y las que no.

—Eso no son dos, son ya cuatro clases de personas y, mire, también elijo estar entre las que no.

—Te he dicho que hay dos y solo dos clases. La combinación que has elegido para cómo ser es imposible.

—Que no le entiendo.

—Ya lo irás haciendo con los años, aún eres muy joven.

—Tengo once años, no soy un niño.

—Ya lo sé. Tengo compañeros en la mina que solo tienen un año más que tú y nadie les niega su hombría. Allí debajo no hay ningún niño, te lo aseguro.

—¿Por eso quiere llevarme a conocer la mina padre? ¿Para que me haga minero?

—No, no quiero que te hagas minero, pero lo serás. Esperaremos, no te vendrá nada mal seguir un par de años más en la escuela, aprender las cuatro reglas, a leer bien…

—No esté tan seguro de mi destino, lucharé por él.

—Y eso te hará mucho bien, luchar siempre recompensa, aunque se pierda. A veces, pienso que solo estamos en el mundo para pelear. Mira, también te podía haber dicho que están los que luchan toda la vida y los que no.

—Usted no es como los otros, padre.

—¿Cómo qué otros? ¿Como los que sufren, los que hacen sufrir, como los que luchan o… todo lo contrario? ¿A cuáles te refieres?

Juan rellenó nuevamente con aguardiente su pequeño vidrio y repitió el gesto anterior con la pipa y el humo, disimulando una sonrisa.

—No me gaste bromas ni me enrede. Quiero decir que habla distinto al resto de mineros. Usted tiene ideas.

—Todos tenemos ideas, aunque no todos hacen por entenderlas o escucharlas. ¿De verdad piensas eso de mí, Juanón?

—Usted es más listo que ellos y más que el maestro también.

—¡Hombre! más que el maestro… ¡mira tú que es el maestro!

—Sabrá mucho de libros, de cuentas y de las vidas de los santos, pero mucho de lo que habla sé que no lo entiende porque, cuando le pregunto algo que no se espera, me pone cara de asco y me suelta un coscorrón.

Juan rio entre dientes.

—Eso es porque le tocas los cojones. Con sus capones te explica que no tienes que hacerlo. Está en tu mano que te pegue o no.

—¡Pero qué dice! Entonces, ¿qué hago? Me quedo callado, ¿no? —cuestionó visiblemente irritado.

—Solo he dicho que está en tu mano. Lo hemos hablado antes, ¿te acuerdas? Elegir, no elegir… luchar, o no…

—Ya veo. Igual estoy equivocado y no es usted tan listo como le creía, porque hoy no le entiendo nada.

Juanón abandonó el taburete en el que estaba sentado frente a la cocina junto a su padre y se encaminó a la carbonera que había bajo la pila de fregar. Llenó todo lo que pudo la paleta metálica de carbón y regresó con tiento hacia la cocina de nuevo, cuya portezuela acababa de abrir su padre y que ahora disimulaba su sonrisa, divertido por la respuesta de su hijo, concediéndole toda razón.

Juanón, después de atizar el fuego, regresó al asiento junto a su padre, que aspiraba los últimos rescoldos del tabaco de la pipa.

—¿Y qué es eso que decía antes de un mundo inexplorado y grandioso bajo tierra? No me lo irá a comparar con lo grandioso del mar.

—¡Pero si tú nunca has visto el mar!

—Y usted tampoco, eso lo sé.

—Es verdad. Tu madre decía que era un memo por no haber ido nunca a verlo, que alguna vez tendría que hacer el esfuerzo. Aprovechar un verano, bajar por los puertos a Asturias, irnos los tres al mar…

—Pues madre tenía razón.

A Juanón se le instaló un nudo en la garganta y, al pronunciar la última frase, su voz se mostró lastimera. Pronto se cumpliría un año de la muerte de la madre. Desde entonces, padre e hijo se sostenían los ánimos el uno al otro hablándose a todas horas Daba igual el tema, todo valía con la intención de tener el pensamiento ocupado y sobrellevar la carga de vivir un día más sin ella. Así hasta que llegaba la noche, y ya en la soledad de sus jergones, cada uno lloraba a su manera la ausencia de la mujer más importante de sus vidas.

—Pues le haremos caso.

—¿En serio? ¿Y cuándo sería eso?

—En el verano. Ahora la nieve nos bloqueará unos meses, pero en verano nos acercaremos a una playa y ver cómo es eso que cuentan de las olas. No lo tengo muy claro.

—¿No lo dirá en broma?

—Vamos a ver, ¿cuándo me has visto cachondearme de ti?

—¡A todas horas! —Los dos rieron.

—Bueno, pues pierde cuidado. Para finales de junio, allá por San Juan acumularé dos o tres días de descanso y nos iremos a descubrir… ¡el mar!

—¡El mar! El inmenso mundo de los exploradores, de las mayores aventuras y gestas que el hombre ¡jamás haya alcanzado!

—Madre mía y eso, ¿a quién se lo has escuchado?

—Al maestro.

—Vaya, pues igual no es tan tonto como decías.

Juanón se encogió de hombros divertido. A partir de ese momento no se podría quitar de la cabeza el fantástico viaje que acababa de proyectar con su padre.

—Pero antes te enseñaré la mina.

—¡Y dale con la mina! ¿Pero qué tiene esta mina que la haga distinta de otras?

—Colores, todos los colores del mundo, que nuca has visto ni en los campos, ni con el paso de las estaciones.

—¿Es eso verdad? Yo creía que todas las minas eran negras, que allí solo se encuentra carbón.

—Así ha sido en las que he trabajado hasta ahora, pero esta es distinta y no, no es de carbón.

—Bueno, solo lleva un mes trabajando en ella. No me había dicho nada.

—Lo estoy haciendo ahora. Ha sido un gran acierto hacer caso a la oferta que me hicieron y cambiar el carbón por esto. Además, ya me ves, ya no vengo negro.

—Bueno, es verdad, ahora que lo miro, el polvo de su pelo es de otro color… ¿de cuál es?

—De cualquiera que se te pueda ocurrir.

Juanón frunció el ceño. Si su padre se creía que le iba a marear con acertijos para niños estaba muy equivocado.

—El Pozo de la Virgen Dolorosa, lo abrió un industrial que tiene un par de pozos más de carbón cerca de La Robla.

—Eso no era una mina, era una cueva, dicen que todo el mundo lo sabía aquí, en Villanueva, además, por eso nuestro pueblo se llama así: Villanueva de la Cueva.

—Claro, aunque la cueva esté a media legua monte arriba.

—Eso usted sabrá, que sube y baja todos los días.

—Ya cuando era un crío la llamaban la cueva de los colores, pero la verdad es que nunca vimos más que algunas tonalidades de rojos u ocres por las paredes húmedas. El secreto estaba más adentro.

—¿Más adentro?

—Si, pero vamos a ver ¿tú sabes quiénes fueron los romanos?

—¡Pero qué, dice padre! ¿Y a qué viene ahora con los romanos? Claro que sé quiénes fueron. Los que ayudaron a los judíos a crucificar a Jesús, los que vinieron a invadir España, pero entonces Viriato…

—Vale, vale, ya veo que pones atención en la escuela. Pues resulta que hace muchísimos siglos, en la antigüedad, cuando estuvieron aquí ya conocían y trabajaban esa cueva o, mejor dicho, esa mina.

—¿Y qué buscaban?

—Pues oro, plata y hierro, principalmente, y algo encontraron, pero está muy disperso.

—¿Eso qué es?

—Que está tan esparcido por entre los minerales que es muy difícil de aprovechar. Pero no había solo esas materias, sino otras menos comunes. Supongo que en aquellos tiempos, como no les sería muy rentable, abandonarían esta explotación y así quedó, como una cueva por el resto de los tiempos. Pero ya hay maneras, al menos eso dicen, de poder separar esos minerales para aprovecharlos. He oído que el dueño de la mina se ha asociado con una empresa inglesa que tiene minas por el sur, por Huelva, y que van a exportar el mineral que extraigamos a Londres.

—Londres, capital de Inglaterra.

—Eso es. Si consigo permiso para que bajes conmigo, vas a ver piedras amarillas, verdes, azules que llaman cuarzos, otras de aspectos muy raros que tienen en su interior puntitos diminutos, casi como polvo que brillan como demonios a la luz de los faroles. No nos lo dicen, pero yo creo que es oro, otras tienen cobre. Imagínate, Juanón, entrar en un corredor oscuro y que, a medida que vas avanzando, las luces de los faroles te revelen unas paredes de multitud de colores y, cuando estás en otra galería, estos tonos cambian porque ya estás frente a otra veta de minerales distintos. Dicen que esta mina es una rareza, que no existe otra igual en España y debe de haber muy pocas en el mundo.

—Sí, padre, pero no deja de ser una mina.

—Eso es verdad y el trabajo es tan duro como en cualquier otra.

—Bueno, pero igual es bonito de ver, puede que tenga razón. Creo que sí, que me gustaría verla.

—¡Claro que sí!, ahora vamos a dormir.

—Sí, a dormir.

Muchos años después, el día que Juanón, ya convertido en hombre, tuviese en brazos a Julio, su primer hijo, recordaría aquella conversación sucedida en víspera de la muerte de su padre.

Faltaban aún tres horas para amanecer y Juan, antes de salir de casa, se acercó al camastro de Juanón para besar con delicadeza la mejilla de su hijo. Los pelos erizados de su descuidada barba incomodaron al pequeño. A pesar de ello, agradecido por el gesto, fingió seguir dormido. Luego, lo último que escuchó Juanón de su padre fue la tos seca que se le despertaba todas la mañanas. Una tos que se fue haciendo cada vez más débil a medida que se alejaba de casa tras cerrar la puerta. Juanón, imaginando el sonido de las botas de su padre al hundirse en la nieve, paso a paso hasta encontrar la empinadísima senda que le conduciría hasta la boca de la mina, se quedó dormido.

Varias horas después, cuando iba de camino a la escuela, escuchó voces alteradas que venían de junto la fuente del lavadero de Villanueva. Al pasar por delante, vio a un vecino que llenaba un cubo de agua y que lo soltaba derramándose el líquido al llevarse las manos a la cabeza mientras atendía a las explicaciones nerviosas de un minero, a tenor del atuendo que llevaba, idéntico al de su padre. Después los dos hombres se encaminaron a distintas casas a recabar la atención de los vecinos. Juanón se sumó al grupo preocupado por saber qué estaba ocurriendo y en pocos minutos, ya estaba en compañía de una docena de hombres y mozos del pueblo, ascendiendo por el camino hacia la mina. Por lo visto, poco tiempo después de empezar el trabajo de la jornada, se había producido un derrumbe y tres mineros habían quedado atrapados.

A pesar de la insistencia de los vecinos hacia el minero que encabezaba al grupo que se dirigía a colaborar en el rescate este, o no sabía, o no quiso darles aún la identidad de los accidentados.

Así fue como, por vez primera, los pies de Juanón pisaron la aldea que se había levantado justo frente a la boca de la mina. Una docena de construcciones que acompañaban a un edificio de barracones, una oficina para la gerencia y otros ya de uso industrial para el lavado y selección del mineral, un pequeño poblado, el más alto que hubiese en toda la cordillera del cantábrico, a más de 1500 metros de altura y que todos allí conocían por el nombre de Dolor.

El nombre de aquel remoto lugar, uno que nunca llegaría a figurar en ningún mapa, quizá tan solo como referencia a la mina, pero, si acaso, solamente en la documentación de alguna empresa minera, como tantos otros topónimos, tenía un origen difuso, a pesar de llevar la mina en funcionamiento unos veinte años.

El empresario que se hizo con la titularidad de aquella vaguada donde se encontraba la boca de la mina, a refugio del Bodón, una montaña tan alta y escarpada que solo en días despejados ofrecían la vista de sus cumbres, bautizó a aquella explotación como Pozo de la Virgen Dolorosa y él mismo labró sobre un tablón de roble, aquel nombre que colocó a modo de cartel justo donde el camino de subida desde Villanueva de la Cueva, abandona la pendiente y se torna llano hacia una planicie de unos quinientos metros de largo por algo menos de ancho. Un lugar en el que, primero, levantaría las construcciones necesarias para dar servicio a la mina, como un barracón para los trabajadores, pues la propia climatología, dura como pocas, impedía a sus trabajadores el ir y venir a sus domicilios a diario. También construyó una carpintería, una fragua, un taller, los descargaderos de material, el castillete sobre el pozo y, a lo largo de todo el camino de subida, una serie de torres que, por medio de cables, harían descender en pequeñas vagonetas suspendidas el mineral extraído hacia un descargadero construido a las afueras de Villanueva.

Como había espacio suficiente y el barracón se quedó pequeño, consintió en arrendar parcelas a algunos mineros y que estos se levantasen allí sus pequeñas casuchas. Es así que, con los años, llegaron a morar en los alrededores de la mina más de una docena de familias.

El propietario se enorgullecía de su logro. En pocos años, un pequeño pueblo se había levantado en aquellas alturas y todos sus moradores, de una u otra manera, trabajaban para él o dependían de él y su empresa.

Pero un lustro atrás abandonó aquel proyecto vendiendo toda la explotación a un joven empresario madrileño. Descendiente de una acaudalada estirpe emprendedora y ávido por abrir nuevos horizontes al margen de los negocios de su padre, se inició a sus veintiséis años, con aquella adquisición, en el lucrativo negocio de la minería. Un proyecto al que se irían sumando, después, otras pequeñas explotaciones, así como con talleres mecánicos para el mantenimiento de su maquinaria. Un personaje al que todos llamaban don Gil.

Pero la venta con la que don Gil se hizo con el pozo de la Virgen Dolorosa se produjo a cuenta de una desgracia que sumió en semejante abatimiento al antiguo propietario, que se descubrió incapaz de seguir con la mina adelante.

Cuentan que se estaba excavando la tercera galería, la más profunda, a unos cien metros bajo la entrada de la mina. La explotación se sumergía en la montaña a través de un túnel de unos ochenta metros, hasta que moría en un profunda y ancha sima. Esta era una cavidad natural y por sus paredes se fueron estableciendo escaleras y aparatosos montacargas para, descendiendo, irse abriendo en otras galerías a distintos niveles.

En el nivel más bajo, solían los veranos acercarse media docena de estudiosos de los minerales, muy bien pagados por el dueño, que durante unos días hacían descensos por la sima para calibrar y evaluar la posibilidad de abrir otras galerías a tenor de la variedad de minerales que encontraban. Poco después de iniciar la excavación de aquella nueva galería, hubo un derrumbe atrapando a media docena de hombres.

Los trabajos de rescate se alargaron por dos jornadas, horas sin descanso y que, ante la falta de efectivos, hicieron necesaria la participación del propio dueño de la mina y de su hijo, un joven de apenas quince años que, tras un segundo temblor de las galerías, quedó sepultado ahora sí por una cantidad tan grande de escombros que hicieron imposible el rescate de ningún cuerpo.

Fueron los mineros los que tuvieron que sacar casi a arrastras al dueño de la explotación, un hombre desesperado y que no dejaba de llorar pronunciando el nombre de su hijo. Ahora sus lamentos por no haber atendido a los ruegos que los capataces y otros mineros le hicieron llegar, solicitándole que retrasase el inicio de la explotación de aquella galería, con abundantes filtraciones de agua y que no presentaba garantías serias de seguridad, eran baldíos. El premio del valioso mineral que atesoraba aquellas galerías no le hizo reparar en tales asuntos. Tras pasar un par de días hecho un ovillo sobre uno de los catres del barracón, se levantó y abandonó aquel lugar para no volver a pisarlo nunca más. Pocas semanas después lo vendería. Así que cuentan algunos haberle visto a él colocando el cartel al marcharse.

Aquel tablón de roble que labrase unos años antes con el nombre de la mina había sido partido por un rayo en una tormenta el mismo día del derrumbe. Toda una señal de los cielos dijeron algunos y, en cierta medida, ¿quién se lo podría rebatir? Tan solo una de las estacas sostenía una porción del letrero original En él, chamuscado y astillado por ambos lados, solo mostraba un fragmento del nombre de Pozo de la Virgen Dolorosa.

Cuando ya hubo desaparecido monte abajo, algunos se acercaron interesados en el cartel que acababa de clavar un poco más al suelo con ayuda de un pedrusco. Quienes lo leyeron, aceptaron que aquel sería el nombre que ya para siempre había designado el destino para aquella aldea: Dolor.

Cuando Juanón llegó a lo alto, sudoroso a pesar del frío y fatigado en extremo, pues la nieve dificultaba mucho más la ascensión, leyó aquel cartel y tuvo la ocurrencia de que aquel lugar le estaba advirtiendo de su destino.

—¡Dolor! —exclamó intentando que su voz fuese solo un susurro, aunque sin conseguirlo.

—Dolor —respondieron algunos más de los que le acompañaban.

Pocos minutos después, frente a la boca de la mina, los peores presagios se hicieron realidad, al enterarse de que su padre, junto con dos compañeros, había sido sepultado. Un derrumbe que se produjo precisamente en la galería más productiva de todas, la misma en la que sucediese el fatídico accidente que hizo al primer dueño de la mina abandonar la explotación. Al caer la noche, las labores de rescate consiguieron dar con los mineros aplastados por toneladas de material, por rocas de tantos y diversos colores, como decía su padre, que nunca se habían encontrado en tal variedad en el mundo exterior. En eso pensaba Juanón. Sacaron a Juan en una camilla y, detrás de él, a sus dos compañeros en la muerte.

«Allí abajo —le dijo al hijo la noche anterior—, allí abajo no hay niños, todo el que entra a la mina es un hombre». Y aquellas palabras se le quedaron grabadas cuando vio en el suelo dos camillas que flanqueaban a la de su padre mientras los mineros reunidos alrededor rezaban un padrenuestro. Efectivamente, allí había con Juan dos «hombres» más, uno de trece años y otro de dieciséis.

En los corazones de los congregados, el dolor era tan inmenso como la altura de aquellas montañas que ahora, iluminadas en sus blancos mantos de nieve por la luna, se mostraban insolentemente bellas, orgullosas e indiferentes ante quienes las contemplan y quisieran comprender su naturaleza.

Y puede que algo de ellas germine en el carácter de esas gentes, pues al igual que el paisaje, son silenciosas. Muchas veces parece que no están y, cuando están, se funden y confunden con el entorno, tan cotidianos como los chopos que bordean los arroyos o los piornos que ascienden por las laderas de los montes.

Pero si hoy día, un viajero curioso cruzase por aquellos valles y preguntase a cualquier lugareño por el camino a Dolor, responderá mirando con ojos tristes a lo alto de una montaña y, quizá, si el forastero le despierta confianza, le responda que allí ya no hay nada que ver, que el monte se tragó la mina y luego el camino y que, aunque más despacio, lo hace también con los recuerdos. O también puede que simplemente chasquee los dientes y siga con sus cosas, ignorando el interés del extraño, confundiéndose de nuevo con el paisaje. Así nació Dolor, y aunque quizá nunca fuese un pueblo, pudo ser un estado del alma.

Esta es su leyenda.

1895-1905

2. Elisa y Andrés

Años después de haberse casado con un hombre quince años mayor que ella, Elisa se preguntaba por qué lo había hecho si nunca le había amado, ni él le mostró gesto alguno de afabilidad. Durante mucho tiempo esquivó cuestionárselo, pues no le agradaba reconocer que fue exclusivamente por salir de la miseria. Ahora aquel «porqué» le arrojaba dudas si fue suficiente motivo sacrificar el corazón por el estómago.

Huérfana de madre cuando era muy pequeña, Elisa era hija única y llevaba los últimos años al cuidado de un padre en un permanente estado de ahogo, atorados sus pulmones de un polvo negro que, entremezclado en los esputos sanguinolentos, la amedrentaban cada vez que aparecían en pañuelos hechos un ovillo con la ropa sucia para lavar. Pañuelos con mocos y escupitajos resecos, acartonados en una especie de bola de papel y que parecían resquebrajarse al despegarlos antes de sumergirlos en el lavadero.

No hacía mucho que había cumplido los quince años y no pensó su padre en una mejor perspectiva de futuro para su hija, consciente de que estaba a punto de perder la batalla contra su enfermedad, que buscarle un marido y lo hizo en Andrés, un antiguo compañero de galería que trabajó poco tiempo en los pozos para después dedicarse al pastoreo y cultivar una pequeña huerta con la que lograba sobrevivir sin apreturas.

Una mañana que amaneció amable y soleada, se acercó hasta Villanueva de la Cueva para, en la misma jornada, proponer y cerrar el trato.

Ni siquiera preguntó Andrés por el aspecto o la edad de quien sería su esposa. Nunca se le habían conocido tratos con las mozas como a cualquier otro, pero tal cuestión nunca despertó entre sus vecinos la duda de si no sería porque le gustase más la compañía masculina. Andrés era un hombre que simplemente no trataba con nadie, que nunca mostraba sus sentimientos u opiniones. Nadie le escuchó jamás queja alguna o le contempló regocijarse. Andrés, simplemente, era un elemento más del paisaje.

El padre de Elisa sabía que un hombre como aquel, con el mismo entusiasmo que un cesto de patatas, no podría hacer feliz a nadie, pero le bastó con que su hija tuviese un hogar en el que poder vivir. Ella, por su parte, recibió la propuesta de boda muy apesadumbrada, pasando varios días sin dirigir la palabra al padre, pero frente a los incesantes argumentos de este, que le pronosticaban una segura miseria tras su próximo e inevitable fallecimiento, se rindió a su destino pactado. Habiendo pasado dos semanas desde que cerrasen el trato de la boda, Andrés aún no se había acercado a conocer a la que sería su esposa. El padre de Elisa, temeroso de que el compromiso se rompiese, invitó a Andrés nuevamente a comer un domingo, proponiendo una fecha definitiva para el casamiento. Andrés respondió a la carta confirmando la fecha para dentro de cuatro semanas, pero excusándose de visitarles en base a una supuesta incapacidad de abandonar sus tareas. Al tiempo, les comunicaba que, ya que se iban a quedar a vivir en Villanueva, allí debería ser la boda. No hubo más comunicación. Dos semanas después, Elisa quedaba huérfana. Con los pocos cuartos que le quedaban al padre, pudo dejar al día la renta de la casa en que vivían, comprar un burro y, haciendo un par de hatillos y llenando una maleta, reunió sus pertenencias encaminándose a Villanueva de la cueva el día antes de la boda. Quien iba a convertirse en su marido, a pesar de verla llegar por la carretera tirando del animal cargado con los bultos, se dispersó al igual que lo hacían sus cabras por la ladera del monte, no propiciando su encuentro hasta el atardecer.

La quinceañera acertó a encontrar su futura casa, pero como no había nadie en ella, se sentó a esperar en la puerta. Poco rato después, un crío que se le presentó como Juanón le dijo que esa era la casa de su tío y salió corriendo para entrar a en una vivienda más pequeña y humilde, que se levantaba en medio de un huerto, lo que parecía también propiedad de la vivienda de su futuro marido. De allí llegó el niño, tirando de la mano de un hombre de aspecto agradable y de una sonrisa encantadora.

—Hola, me llamo Juan y me parece que vamos a ser cuñados.

Pronto descubriría Elisa que el trato de Andrés para con su hermano Juan no distaba un ápice del que mantenía con cualquier otro, lo mismo se tratase de ganado o de ella misma.

Alguna vez abordando tal cuestión, Juan solo acertaba a decir que Andrés siempre había sido así.

Los veinticinco años de Juan y los treinta de Andrés parecían una barrera infranqueable para que aquella adolescente se adaptase a su mundo, especialmente al de su esposo, aunque pronto entendería que la edad no tenía nada que ver. Elisa adivinó que Juan lamentaba su suerte como esposa de su hermano y, aunque ella puso algo de interés al comienzo de aquella vida en relacionarse con su cuñado, su esposa y el pequeño Juanón, no fue capaz de persistir en el empeño. El carácter inanimado y oscuro de su esposo terminó por anularla y contagiársele también.

Las noches eran otra cosa. Casi todas era tomada para satisfacción de Andrés, que más que hacer el amor, parecía reproducir con aquel acto una monta entre cualquier pareja de animales.

Ella se dejaba hacer intentando alcanzar pequeñas cotas de placer que dibujasen con cierto entusiasmo su anodina existencia, junto a un compañero que podía pasar días enteros sin pronunciar una palabra y, si lo hacía era por pura necesidad o para impartir las labores propias de la casa, de la huerta o de los animales.

Andrés la tomaba sin pasión. Apenas dedicaba atención a su esbelto cuerpo, solo se centraba en despojarse de la ropa, quitársela a ella y situarse entre sus piernas para, tras unos rítmicos vaivenes de cópula y que siempre eran iguales, derramarse dentro de su vagina. Incapaces nunca de engendrar un hijo, pocas noches cesaron en aquel acto desprovisto siempre de toda pasión.

El paso del tiempo le hizo a Elisa ganar un espacio propio en aquella casa, cuestión que Andrés nunca rebatió. Aquellas cópulas, en las que él alcanzaba un frugal éxtasis, fueron variando por deseo de Elisa. Frustrada por nunca alcanzar el clímax con él, con el paso del tiempo y empujada por la necesidad de encontrar siquiera un desahogo para su ánimo, comenzó a masturbarse previamente a que su esposo la penetrara. En tal situación, ella se abandonaba a sus fantasías y, cuando estaba a punto de culminar en gozo, hacía un gesto a su marido, que aguardaba con su miembro erecto y en ese momento sus cuerpos se fundían, pero no sus mentes, pues cada una se dirigía por derroteros muy distintos para alcanzar el placer.

A tales infortunios se le empezaba a añadir el miedo que algunas actitudes de Andrés le infundían. Como no tenía cosas más entretenidas qué hacer, comenzó a espiarle. A veces le seguía cuando se iba al monte con las cabras. Lo mismo comenzaba a hablar o gritar en solitario, manteniendo supuestos altercados con personajes que solo él vería o se imaginaba, que la tomaba con cualquier animal, propio o salvaje, y lo maltrataba con sadismo hasta matarlo. Cuando regresaba el hombre a casa, ella buscaba en sus miradas rasgos que revelasen que aquel tipo que llegaba exhausto era el mismo que había visto antes.

Tiempo después, Andrés comenzó a alternar su labor de pastoreo con trabajos temporales de mantenimiento en la línea ferroviaria del Hullero, el tren que llevaba el carbón de las cuencas mineras del norte de León y Palencia a los Altos Hornos de Vizcaya. Las semanas que Andrés se ausentaba para ir a trabajar a las vías, Elisa se sentía casi feliz, esperanzada en que quizá, con suerte, una locomotora lo atropellaría o se enzarzase en una pelea a cuenta de alguna disputa de naipes y alguien parecido a él le diese un navajazo en el corazón. Pero siempre regresaba y, sin ella darse cuenta, terminó convertida en una mujer sin esperanzas, contagiada por el carácter hosco y taciturno de Andrés.