Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

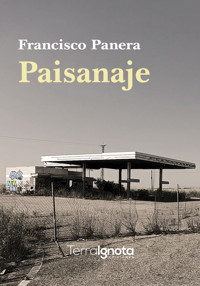

- Herausgeber: Terra Ignota Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Vega de la Calzada es un pequeño pueblo que, como tantas otras localidades del mundo rural, está en proceso de despoblación. Semejante decadencia, se instala en las vidas de los personajes, conformando un carácter colectivo y una particular manera de contemplar el mundo. Un pacto de silencio no negociado, enmaraña la compresión de un pasado común. La autoría o el sometimiento sobre algunos hechos luctuosos, son heredados generacionalmente para su custodia o esclarecimiento y han definido el destino de determinadas familias. La inesperada llegada de una misteriosa mujer extranjera comienza a agitar conciencias y prende la mecha de la duda, tambaleando la solidez de un relato que siempre fue asumido como cotidiano, como un elemento más del paisaje, sin base para cualquier otra interpretación. Llega desde Barcelona, una joven pareja con el propósito de emprender una nueva vida alejada del trajín de la urbe. Toman las riendas del único bar del pueblo, cerrado desde hace varios años, pero diversos condicionantes, entre los que se incluyen los políticos, dividen a los vecinos, empleando a los nuevos gestores del negocio cómo excusa. Nos encontramos en 2017 y los personajes enzarzados en disputas, tienen muy presente el conflicto generado alrededor del referéndum independentista catalán. La distancia geográfica, no les es óbice para, entrelazándose con todas las diferencias que ya mantenían, elaborar un contexto de complicada reconciliación. La determinación de una asociación memorialista, encabezada por una profesora universitaria local, para investigar la posible existencia de una fosa común, incrementa aun más el conflicto entre vecinos partidarios y detractores.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 576

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Paisanaje

1ª edición en formato electrónico: noviembre 2024

© Francisco Panera

© De la presente edición Terra Ignota Ediciones

Diseño de cubierta: Raül Bocache

Terra Ignota Ediciones

c/ Bac de Roda, 63, Local 2

08005 – Barcelona

ISBN: 978-84-129563-5-1

THEMA: FA 2ADS

Las ideas y opiniones vertidas en este libro son responsabilidad exclusiva de su autor.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70)

Paisanaje

Francisco Panera

1Los hechos

2Madeleine

3El gasolinero

4Sophie

5Los del bar

6El estanquero

7La duda

8El del santo al cielo

9La estrategia

10Suiza

11El cura

12Esther

13El fantasma

14Unas fotos

15Enma

16El aviso

17Nsogo

18Los rebusca huesos

19Aquella noche

20A por ellos

21La amenaza

22La fiesta

23Un tiro al pie

24La fosa

25Represalias

26El hallazgo

27La exhumación

28Jose

29Ruptura

30Política

31El funeral

32¡A volar!

33Dignidad

34La voz de Nsogo

35Esta noche es Nochebuena…

36(…) y mañana Navidad

37Estrella de fuego

38La investigación

39El adiós

40Vega

Nota del autor

Agradecimientos

A Fina,

mi tía abuela querida,

la más pequeña de cinco hermanos.

Que no cesa en el empeño, ni pierde la esperanza,

por recuperar los restos robados, del mayor de ellos,

de Mariano.

1

Los hechos

Aquella tarde de julio, la misma en la que el cabo Ramón Espada descerrajó un par de tiros sobre el sargento Leopoldo Martín, uno en su espalda primero, otro en su frente después, el calor era una condena.

El sol, despiadado como Ramón, arrojaba severo sus rayos contra los trigales que refulgían en dorados destellos. Una leve y cálida brisa mecía el cereal, como también los cabellos de aquellos dos hombres, que recorrían cabizbajos el sendero que unía pueblo y cementerio. Que les acercaba a una cita con un momento único. Tan definitivo como es matar. Como es morir.

El camino encaraba, con dos curvas de herradura, la suave pendiente de una pequeña colina. O quizá ni colina fuese entonces, ni ahora. Más bien parecía, o parece, un enorme túmulo de tierra, que desde la lejanía se podría, se puede, apreciar como una leve ondulación de la monótona llanura castellana. Como la incipiente barriga de un enorme gigante dormido.

Leopoldo caminaba delante, con las manos atadas a la espalda. El sonido de sus pasos sobre la grava del camino, sumados a los de su subordinado, se acoplaban acordes a la sinfonía que cientos de cigarras interpretaban al ritmo de las respiraciones fatigadas y nerviosas de aquellos dos guardias civiles del cuartelillo de Vega de la Calzada.

De más lejos, de un pueblo vecino distanciado a varios kilómetros por la dorada llanura, de un difuso puñado de casas de las que, si se escudriñaban bien los ojos, podría llegar a verse, o puede que solo imaginarse, sus inestables siluetas deformadas por el calor en el filo del horizonte, de allí, llegaba débil, sobrevolando por los trigales, el tañido de la campana de su ayuntamiento, anunciando que eran las cuatro de la tarde.

Leopoldo levantó la vista y una bandada de cuervos, sorprendida por el sonido de los pasos de la siniestra comitiva de dos, emprendió prevenida el vuelo, revelando sus escondrijos entre las espigas del cereal.

El condenado, que cada cuatro o cinco pasos sentía el cañón de la pistola del cabo hundirse en sus riñones, pensó que aquello bien podría ser el augurio del destino irremisible al que se dirigía el país: campanas, pistolas y cuervos.

Unas horas antes se habían quedado los dos solos en el cuartel, pues los tres restantes números del destacamento estaban ocupados. Dos de ellos, ayudando al enterrador desde primera hora de la mañana, para agrandar un agujero que ya no iba a albergar solo un cadáver, que sería colmado de cuerpos la siguiente madrugada. Pero esa tarea sería más liviana porque se realizaría a la fresca, no como la de tener que excavar tirando de pico y pala, bajo un sol inmisericorde.

El otro guardia, haciendo de chófer con las esposas del cabo y del sargento, ocupado en mantenerlas alejadas de Vega, mientras Ramón solventaba aquel asunto con Leopoldo.

Dos días atrás, el mundo tuvo conocimiento del levantamiento del ejército español de África contra la legalidad republicana y del posterior salto de la rebelión a la península, el 18 de julio de 1936. Ante tal tesitura, el sargento Martín se mostró implacable sin atender requerimiento alguno para unirse a los rebeldes. Tras darse unas horas por ver cómo evolucionaban los acontecimientos, comunicó a sus cuatro subordinados, que desde el cuartelillo de Vega de la Calzada permanecerían leales a la legalidad republicana. En ese momento y sin mayores miramientos, fue reducido por sus hombres y confinado en un calabozo.

La escasa vecindad de aquel pueblo castellano se había encerrado en sus casas, permaneciendo pegados a las radios, los que la tuviesen y todos, sí, desconfiados y vigilantes unos de otros tras las contraventanas. Al tiempo, desde la comandancia provincial, no cesaban de impartir telefónicamente instrucciones a los guardias rebeldes para cómo proceder, hasta que la situación quedase controlada militarmente en toda la provincia. Una cuestión que ya se adivinaba inminente.

Valentina Vicario y Maricruz Lucero, esposas de Ramón y Leopoldo, también primas carnales, también mujeres de misa diaria, también monárquicas hasta la médula, se mostraban contrariadas por el proceder de Ramón, pues Leopoldo nunca mostró interés alguno por la política. Eso decían, sin creérselo demasiado. Pero, sobre todo, argumentaban, que Leopoldo solo era un hombre riguroso en el cumplimiento de su deber y obediencia a la autoridad. Por eso no estaba en su mano romper con las reglas del cuerpo y sumarse así a la asonada militar, que, como un fuego, se extendía por España.

La discusión que mantenían con Ramón para que liberase a Leopoldo, cesó al atender el cabo una llamada telefónica que minutos antes se había cortado. Dado el elevado volumen que desprendía el auricular, pudieron escuchar aquella voz.

—(…) A ver, cabo… buscan el momento adecuado, salen con el sargento a dar un paseo y listo.

Conscientes las dos de lo que iba a ocurrir y ante la intransigencia de Ramón para liberarlo, consiguieron que este accediese al menos a que uno de los guardias las acercase en coche hasta la capital. Esperaban que la intercesión del obispo, ante quien iban a apelar, evitase la muerte de Leopoldo, pues el prelado era pariente lejano de sus madres, y un año atrás habían conversado con él largo y tendido, cuando el mandatario eclesiástico realizó una visita a la parroquia de Vega y fue agasajado por la feligresía local.

—Te las ingenias cómo sea, pero no las quiero de vuelta antes de mañana —susurró Ramón, discreto, al oído del joven guardia que las iba a acompañar. Nada más se fueron, alertó a la comandancia de la capital, poniendo al tanto a un antiguo compañero de su periodo de instrucción, de cómo se había visto obligado a proceder para mantener la discreción, ante la intransigencia de las dos mujeres.

—Tranquilo, Ramón, que tiempo tendrás de meterlas en cintura. Deja el tema de mi cuenta, que ahora hablo con el obispado. Por cierto, igual ya habéis abierto el agujero, pero es que habría que adecuarlo para una docena de paquetes.

—¿Tantos? Pues no se va a poder…

—Que no son tantos, hombre. Busca la manera de que lo agranden. Conviene desperdigar a esta gentuza lejos de sus casas, que luego rebuscan los suyos. Vuestro pueblo, está lo suficientemente apartado como para despistarlos y también cercano para ventilar este asunto rápidamente.

—Sí, claro. Descuida.

La pareja de guardias que quedaba en el cuartelillo con el cabo, no puso buena cara cuando este les ordenó recurrir de nuevo al enterrador, un tipo de plena confianza, para volver a tomar las palas y azadas para agrandar la fosa que habían abierto para el sargento, junto a la tapia del cementerio. Un emplazamiento adecuado, ya que por la curvatura de la loma donde se asentaba, no quedaba a la vista desde las ventanas del pueblo.

Y ahora que Ramón caminaba detrás de Leopoldo, clavándole cada poco el cañón de la pistola en los riñones, reparaba en qué extraño designio asoma a veces en el espíritu de los hombres, que enmienda a los condenados a aceptar su destino y a no revolverse ante lo inminente de su muerte.

Él mismo, de estar en esa situación, sí que lo haría. O eso cree. En cambio, el sargento, camina sereno. O eso le parece. Porque Leopoldo hace como el trigo, se mueve tranquilo, dócil, entregado al arrullo de una brisa suave y caliente. Muy caliente. ¿Por qué demonios consiente en colaborar? ¿Por qué no se le encara y le obliga a matarle allí, en mitad del camino? ¿Es que no ve su sargento que a él le está a punto de estallar la cabeza por lo que va a hacer? Que nunca ha matado a nadie y ahora que está a punto de cruzar esa línea, lo hará a modo de verdugo. ¿Cómo decirle que no se ve con fuerzas para seguir sus pasos? Por mucho que estos sean pausados, camina tras él, exhausto. Por eso vuelve a hundirle la pistola en la espalda, porque no sabe qué más hacer. Porque no sabe qué decir. Pero se serena y comprende lo evidente. Que, aunque el condenado quisiera huir, asume que no llegaría muy lejos con las manos atadas a la espalda. Que, aunque estén solos en mitad del páramo, los disparos que le descerrajaría Ramón llegarían con nitidez al pueblo y no, el reo no quiere que su hijo, al que supone en casa protegiéndose del calor, aunque no haga la siesta como estará haciendo casi todo el pueblo, escuche las descargas y quizá tenga constancia de la suerte del padre. Mejor alejarse, seguir caminando, mejor llegar hasta la sombra que hay bajo aquellos tres cipreses, que se yerguen siniestros tras el camposanto.

A fin de cuentas, los acontecimientos se desarrollan según lo previsto y piensa que no queda ni un aspecto sujeto al azar. Pero se equivoca el inminente asesino, incapaz de calibrar cómo el eco de aquel crimen, moldeará, condicionará y en algún caso, condenará a su futura parentela.

Antes de sacarle del calabozo, Ramón le dijo lo que iba a ocurrir, asumiendo Leopoldo que no habría posibilidad de absolución.

Tiempo atrás, confesó a su subordinado sus ideas políticas, que aunque en ningún caso iban en consonancia con las de los partidos de izquierda, sí que eran, según el sargento decía, inequívocamente republicanas y democráticas. Por eso, ahora que el destino del país se iba dirimir con las armas, asumían los dos hombres que nunca compartirían trinchera.

Al salir de la celda, después de ofrecer sus manos a Ramón para que le atase, solo le pidió discreción. Nada de ruido. Por eso, aprovechar la hora de la siesta, no le pareció al cabo una mala idea.

Frente a la entrada del cementerio, dirigieron una mirada hacia la inscripción que, como una seria advertencia, coronaba el arco que cubría el paso al camposanto: He aquí, oh mortales, el último umbral que cruzaréis. Puerta de gloria eterna para los buenos, entrada al averno para los malos1. Una sentencia premonitoria e intimidatoria a la que cualquiera que se acercase por aquel lugar, dirigía su atención y unos segundos de reflexión. Pero no abrieron las dos pesadas puertas de barrotes para cruzar, sino que rodearon el recinto siguiendo sus muros, hasta guarecerse a cobijo de la menguada y estirada sombra, que los cipreses proyectaban en la parte trasera.

Cuando Ramón descubrió el agujero, aquella oquedad, que por tamaño sería capaz de albergar un automóvil, sintió flaquear sus piernas.

—Malditos hijos de puta… ¿Qué planeáis hacer aquí?

Y no, no le quedaban más que unos segundos de vida, cuando comprendió que aquella sería una fosa compartida.

—Ramón, el honor se viene conmigo. A ti, cobarde, te queda…

Inició el gesto para volverse de cara a su verdugo, pero el cabo no habría podido sostenerle la mirada, y mucho menos escuchar sus últimas palabras. Así que disparó.

Primero un tiro que atravesó el torso de Leopoldo entrando por entre sus dos omoplatos. Después, cuando agonizaba derrumbado en el fondo de la fosa, un segundo disparo dibujó un punto oscuro en mitad de su frente.

Los tres niños que habían seguido al detenido y su captor, caminando encorvados, encogidos por los trigales, sin ser descubiertos, se habían escondido a una veintena de metros tras unas matas de zarzas. Desde allí Fructuoso, o mejor dicho Oso, que es cómo le apodaba todo el mundo en Vega, pudo contemplar junto a sus amigos Jose2 y Luis, como delante de la encalada tapia del cementerio, el padre de sus compañeros de juegos, ejecutaba al suyo.

Aquel día, el mismo en el que Oso cumplía diez años, el niño perdió el habla. Tras escuchar el primer tiro y ver cómo su padre maniatado, se derrumbaba, el chico realizó un extraño espasmo seguido de un respirar agitado. Al sonido del segundo tiro, aparecieron con aquel respirar frenético, una serie de estertores, que a sus amigos les hizo temer que se iba a ahogar. Era como si no cesase de introducir aire en sus pulmones sin exhalarlo, como si de un momento a otro, estos le fuesen a estallar. Aterrados los dos hermanos por lo que acababan de ver hacer a su padre y por cómo reaccionaba su amigo, le zarandearon para que recuperase el resuello. Al no conseguirlo, tiraron de él para escapar, temerosos de ser descubiertos, pero Oso parecía tan clavado a la tierra como la maraña de zarzas que los ocultaba. Fue inútil.

El viaje de Valentina y Maricruz a la capital para solicitar la intervención del obispo fue una odisea.

Aunque la distancia no era demasiada, tardaron tres horas en llegar, debido a varias paradas que efectuó el guardia que las conducía, alegando sentirse indispuesto del vientre.

Una vez en el obispado, les informaron de que el prelado estaba ausente y que quizá no regresaría en todo el día. Ante la intransigencia de las mujeres, que apostaron por esperar todo lo que hiciese falta, y dado que eran esposas de agentes de la Benemérita, les permitieron aguardar en un banco, en uno de los pasillos.

No fue hasta llegar la noche, cuando su lejano pariente las recibió, no sin recriminarles una actitud tan insistente. Así todo, les aseguró que, aun siendo sus sospechas infundadas, él mismo tomaría cartas en el asunto para su tranquilidad. Al despedirlas, dadas las horas que eran, les ofreció pernoctar en la hospedería adyacente al obispado, que regentaba una orden de monjas. Una cuestión a la que las dos rehusaron amablemente, ansiosas por regresar a Vega.

El joven conductor, más preocupado por cumplir las órdenes de su cabo que en atender a las continuas exigencias y reproches de las mujeres, les hizo oídos sordos y no emprendió el regreso hasta el alba. Ahora la excusa fue que al automóvil no le funcionaban los focos y en una noche tan cerrada y sin luna como aquella, sería una locura conducir.

Una vez que consiguieron por la mañana regresar, desataron una tormenta de reproches nada más entrar al cuartelillo.

—Ramón, mírame a la cara y dime la verdad: ¿Qué monserga es esa de que Leopoldo se ha escapado?

—¡Ay Dios mío, Valentina! ¡Que me lo han matado! ¡Que tu marido me lo ha matado!

El cabo resopló, tragó saliva y dejó de lado la fingida mesura que pretendía mostrar, para responder taxativo.

—Me tenéis hasta los huevos. Por si no tengo pocos problemas por perder a un reo en custodia, ahora me venís con esas. No os lo repetiré más veces: El sargento se sintió indispuesto y le acompañé hasta la letrina. Me confié demasiado, desde luego que sí. Creí que el muy hijo de puta se estaba cagando y de camino se revolvió, me soltó una patada en los cojones y echó a correr por las eras. No había luna, no se veía nada y tardé en incorporarme para salir detrás de él. Aunque vacié el cargador de la pistola, los tiros no debieron alcanzarle porque es que no veía ni a dónde disparaba. Luego con linternas batimos la zona, pero nada. Ni rastro de él, ni rastro de sangre. Aun así, no pierdo la esperanza de que al final sea apresado y si eso es así, yo mismo meteré un tiro en los cojones a ese rojo.

Valentina se encaró con su esposo tirando con fuerza de su guerrera.

—¿Rojo? ¡Mientes! Leopoldo ha sido siempre contrario a cualquier alborotador, sea de izquierdas o derechas. Además, escuchamos claramente lo que te dijeron por teléfono cuando…

El sonoro bofetón que Ramón propinó a su mujer, le impidió terminar la frase. Desoladas las dos por aquella reacción, enmudecieron mirándole asustadas.

—Si os vuelvo a oír, os meto a vosotras dos en el calabozo, ¿queda claro? Ese cabrón ha escapado y por lo visto igual ahora no está solo. Los críos me han dicho que no ven a Fructuoso por ningún lado. Puede que tu hijo, Maricruz, fuese a buscar al padre. Igual incluso sabe a dónde.

Aquella referencia al Oso, hizo a la madre salir corriendo del cuartelillo y tras pasar por casa y no hallar a su pequeño, alertar a varios vecinos para que la ayudasen a emprender su búsqueda. Aquel grupo se dispersó por los alrededores del pueblo, no tardando en encontrarlo, a medio camino entre el pueblo y el cementerio, encogido como un animal que busca guarecerse a cobijo de la mermada sombra que puede proyectar un matorral, en una mañana soleada y calurosa de julio.

Oso permanecía en el mismo sitio desde donde contempló cómo el padre de sus amigos asesinaba al suyo. El mismo lugar desde el que sería testigo, horas después, de otros sucesos ocurridos esa madrugada. Sus amigos, casi tan amedrentados como él, nada contaron de lo que juntos habían visto la tarde anterior. Y el chico, por más que le insistía su madre, como el maestro, como el médico, no hablaba. No pronunciaría una sola palabra, nunca más, permaneciendo, casi siempre, con una mirada vacía y ausente. Solo el cura se atrevió a emitir un diagnóstico concluyente:

—A esta criatura se le ha ido el santo al cielo.

1 Esta inscripción, similar a otras que custodian las entradas en algunos cementerios, está inspirada en la que se muestra en el acceso del cementerio de Portugalete, en Bizkaia. Un texto del escritor Antonio Trueba que dice así:

Esta, oh mortales, es la puerta obligatoria, por donde se entra al bien o al mal eterno. Para los buenos, puerta de gloria. Para los malos, puerta del infierno

2 La referencia a este personaje durante la mayor parte del relato, será así, sin tilde, empleando la voz más coloquial de este nombre.

2

Madeleine

La pintora descorchó una botella de Lavaux3sirviéndose una generosa copa del gélido vino blanco. Aspiró su aroma, lo paladeó y tras degustarlo salió a la amplia terraza. Caminando por la tarima, que se elevaba casi un metro sobre un amplio jardín, cubierto en su totalidad por un cuidado césped, hacía danzar el caldo en giros interminables. Al llegar junto a la balaustrada, apoyó en esta sus codos dedicando una prolongada mirada a los viñedos para terminar alzando su copa como si brindase con aquel mar de vides, que ascendía por las laderas que circundan el lago Leman.

De su centelleante superficie, salpicaban incesantes los reflejos del sol en el agua hacia sus ojos, hacia la copa de vino. Provocando curiosos efectos cromáticos al descomponerse la luz cuando atravesaba el vidrio. Nunca se cansaría de colmarse con la calma que la inmensa masa de agua del lago le trasmitía.

Madeleine Montané, había pasado la mañana horneando una tarta y también las sabrosas galletas que eran la locura de Sophie y Christine, su hija y su nieta. A su vez, había dejado listas un par de bandejas con canapés variados, algunos sándwiches y por supuesto, abundante provisión de cervezas, licores y varias botellas de Lavaux refrescándose en el frigorífico.

Aún faltaban un par de horas para que llegasen los invitados, pero el primer brindis de aquel 14 de abril de 2017, que la llevaba a cumplir 78 años, se lo iba a dedicar a sí misma.

Cuando tras su jubilación y la de Jean Meunier, su esposo, vendieron el piso de Lausana e invirtieron sus ahorros en la compra de aquella casa junto al lago, iniciaron el periodo más feliz de sus vidas.

Un entusiasmo que se vio acrecentado cuatro años atrás, cuando su hija y Luc, su yerno, les sorprendieron con la noticia de la llegada de una nieta. A los cuarenta años y después de un par de abortos, la pareja casi había perdido la esperanza de ser padres.

Christine supuso un intenso aporte de energía para sus abuelos, y la casa del lago era el lugar idílico para representar la función de la madurez de sus vidas. Un hogar abierto a los hijos y también a un reducido, pero leal, grupo de amigos. Cualquier excusa era válida para juntarse y disfrutar de su amistad en habituales comidas o celebraciones sobre aquella terraza, un balcón a uno de los paisajes más armoniosos de Suiza. Hoy sería una más de aquellas celebraciones, pero ya sin la presencia de Jean, fallecido el anterior verano. Indudablemente, la tristeza flotaría en la atmósfera, pero sabrían darle esquinazo.

Ahora, apoyada en la barandilla, gesto que compartía casi a diario con Jean, era el momento de desahogar la presión que le oprimía desde el pecho a la base de la garganta. Quizá con un par de sollozos, y puede que, con alguna lágrima, fuese suficiente.

Terminó la copa y se acercó al caballete que tenía montado al lado de la cristalera del salón para retomar la pintura de un cuadro que tenía casi terminado. Intentó centrarse en pintar, pero era un ánimo forzado. Además, se había levantado una brisa lo suficientemente desagradable como para replantearse si seguir o no, en la terraza, así que entró en casa, almorzó una ensalada y después se dejó caer en el sofá a esperar la llegada de los invitados viendo la televisión.

Inmersa en el rutinario cambio continuo de canales, se detuvo en uno en particular, al escuchar en la voz narradora de un reportaje, referencias al problema de la despoblación de numerosas zonas rurales de España. Entrevistaban a un tipo, a cuyas manifestaciones en castellano, se superponía otra voz en francés, traduciéndolas simultáneamente. Aunque Madeleine apenas practicaba su lengua materna, aguzando el oído, podía entenderle. Entonces el rótulo que apareció en la parte inferior de la pantalla, la dejó absorta: Joaquín Espada, maire de Vega de la Calzada. Région de Castelle. Espagne.

La referencia a aquel pueblo en concreto y a su alcalde, con aquel nombre y apellido, era demasiado retorcido como para ser una casualidad, así que bajó al sótano. En un rincón, entre varias cajas herméticas de plástico, rebuscó hasta dar con lo que perseguía. Encontró la lata y dentro varias cartas. Su marido, nunca demostró demasiado interés por aquellos recuerdos de Magdalena Soler, la madre de Madeleine, que no eran más que las cartas que su suegra había recibido durante la guerra civil española, remitidas por Manel Montané, su esposo.

Poco antes de que a finales de enero de 1939 Barcelona cayese en manos de los sublevados, Magdalena, embarazada y viuda reciente, pues Manel había sido abatido en el frente un par de semanas antes, inició el camino del exilio hacia Francia. Unos meses más tarde, alumbraría a la hija póstuma de su marido y aunque en un principio planearon llamar a la criatura por sus mismos nombres, la joven madre decidió adoptar para su hija la voz francesa del suyo, previsora de que un nombre así, haría más fácil su integración en un país, del que ya no regresarían. Pero no sería Francia la estancia definitiva. Terminada la segunda guerra mundial, Magdalena contraería segundas nupcias con un hombre suizo y fue aquel país el que las acogería definitivamente.

Entre aquellas cartas de su padre a su madre, Madeleine camufló dos propias. Un lugar idóneo para conservarlas y que Jean nunca supiera de ellas. De haber sido así, su marido habría descubierto su obsesivo interés por comprar aquella casa junto al lago. Aunque sabía lo que iba leer en el sobre, necesitaba corroborarlo.

El nombre del remitente, José Espada. El nombre del pueblo desde el que le escribía, Vega de la Calzada. El mismo lugar del que aquel tipo de mediana edad era alcalde y trataba de quitar importancia al asunto de la despoblación, sin demasiada convicción, a juicio del entrevistador.

No le costó situar en el mapa de su vida a aquel hombre con el mismo apellido que Jose, su Jose. A la fuerza debía ser el sobrino del apuesto ingeniero español, que a finales de los años cincuenta se instaló en aquella misma casa con su mujer y su pequeño hijo.

El hombre que la contrató como asistenta y también para que su pequeño no descuidase el habla del castellano durante sus ausencias por trabajo.

El mismo que a pesar de su diferencia de estatus social y los trece años de edad que les separaban, terminó enamorándose de aquella joven de veintiún años, al igual que ella de él.

El hombre del que nada sabía, desde que viajase a su pueblo, Vega de la Calzada, en 1960 y nunca regresase.

La fiesta fue divertida. La decena de invitados pusieron de su parte para que la ausencia de Jean no condicionara demasiado la celebración. Hubo recuerdo para él, cuando Madeleine sopló las velas de la tarta, pues era un gesto que los dos compartían en sus respectivos cumpleaños, pero después volvieron el júbilo y las risas.

Luc tomó la guitarra para finalizar la velada con viejas canciones solicitadas por los asistentes. Pero siendo un catorce de abril, aniversario además de la proclamación de la 2ª República en España, allá por 1931, los reunidos volvieron a entonar el En la plaza de mi pueblo4 en recuerdo de la madre de Madeleine, quien fue la precursora de instaurar tal costumbre en cada cumpleaños de su hija, durante todos los años de su vida en el exilio, que ya serían todos para ella.

Terminó la celebración y mientras Sophie le ayudaba a recoger los restos de la fiesta, invitó a su hija a quedarse allí a dormir. Esta no dudó en aceptar, puesto que lo mismo Christine que Luc, se habían quedado traspuestos recostados en el sofá.

—Sophie, aguarda antes de subir con ellos a la habitación. Salgamos un poco fuera, como hacíamos con papá.

Se abrigaron y acudieron a sentarse en el mullido banco que, a cobijo de un cenador estaba en el jardín, frente al lago que ahora, ya de noche, reflejaba sobre su superficie centenares de luces de otras tantas casas desperdigadas por sus orillas.

Las dos mujeres compartieron aquel silencio. Un trance en el que Sophie evocaba la figura de su padre y pensaba en cuántos momentos como aquel habría compartido con su madre. Perdiendo la mirada en la negrura del agua, disfrutando de una cerveza, de la conversación entre ambos, o del silencio, como ahora hacían madre e hija. Sintió un enorme vacío, uno más, por la ya ausencia definitiva de su padre.

Al volver la cara hacia su madre, la encontró observándola, llevaba un buen rato haciéndolo sin ella darse cuenta. Entonces se lo dijo:

—Tengo que hacer un viaje.

3Hace referencia al vino originario de la región de Lavaux, situada al noroeste del lago Leman, en el cantón suizo de Vaud.

4 En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo: "¡Nuestros hijos nacerán con el puño levantado!".

Y esta tierra, que no es mía, esta tierra, que es del amo, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.

Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, ¿por qué nunca le hemos visto trabajando en el arado?

Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo, páginas sobre la tierra, de miseria y de sudor.

3

El gasolinero

Afuera clareaba el día. Elías Espada, el gasolinero, apagó el despertador y abandonó la alcoba dejando la puerta abierta. Así Elena Caro, su mujer, iría desesperanzándose y para cuando él terminase de utilizar el cuarto de baño, ella ya se habría puesto la bata, las zapatillas y estaría abajo, en la cocina, preparando el desayuno.

Mientras meaba, estiró el brazo para abrir la ventana. Allí, a unos doscientos metros, al otro lado de la carretera, por donde hasta hacía no mucho tiempo se accedía a Vega de la Calzada, estaba su gasolinera.

La instalación, rodeada ahora por una valla de obra anclada a unos adoquines, mostraba bien a las claras que aquel establecimiento estaba cerrado. O, mejor dicho, abandonado. La maleza había crecido por los alrededores y parecía amenazar con colarse dentro del recinto, tal cual si la estepa estuviese recuperando terreno perdido.

—¡Hijo de puta! —proclamó para sí, pero lo suficientemente alto como para que Elena, que ya sentada en la cama y buscaba a tientas con sus pies las zapatillas, constatase que sí, que su marido encaraba un nuevo día de igual manera, que al menos, los dos meses anteriores, que era el tiempo que la estación de servicio llevaba cerrada. Un nuevo día mentando nada más despertar a Joaquín Espada, alcalde del pueblo y, además, primo carnal.

La carretera de circunvalación, inaugurada un año atrás, se planteó como un avance para Vega, pues el tráfico de la carretera nacional ya no cruzaría por la calle Mayor del pueblo. La nueva vía esquivaría la pequeña población, trazando una prolongada curva, que rompía con la monotonía de la recta interminable que era aquella carretera.

La consecuencia inmediata fue que Vega se volvió invisible para los conductores. Solo algunos tejados y el campanario de la iglesia asomaban por entre las choperas que rodeaban el núcleo de casas, demasiado alejado ahora de la vía, para que los conductores reparasen en él. Quinientos metros antes del nuevo acceso al pueblo, una señal alertaba de la presencia de una gasolinera, pero ningún conductor realizaba ya la más mínima variación en su trayecto para tomar un incómodo desvío, máxime cuando pocos kilómetros más adelante, en un cruce y a pie de carretera, les esperaba una nueva estación de servicio de la que, por cierto, era propietario su primo el alcalde.

El aire frío del alba despejó a Elías por completo. Cerró los ojos y aspiró profundamente, llenando sus pulmones del olor seco de los trigales y no los abrió hasta notar que la intensidad del chorro de orina disminuía. Aun así, siguió quieto, observando cómo despuntaba el sol por encima de una chopera lejana y cómo una cigüeña primero y otra después, emprendían el vuelo desde sendos nidos que habían construido sobre la techumbre de la gasolinera.

—No quedará nadie en el pueblo, pero eso sí, se nos llenará de pajarracos, de corzos o jabalíes. ¡La madre de Dios!

—¡Deja a la Virgen en paz!, que, si te viese ahí, con la ventana abierta y con la corriente que has provocado, mientras te sujetas la picha, ya te arrearía un buen pescozón. Guarda eso dentro del calzoncillo, anda, no vayas a confundir a alguna de las cigüeñas conque sea un limaco y te lo venga a arrancar —apuntó Elena, que entraba al cuarto de baño, mientras él cerraba la ventana, se desnudaba y se introducía en la ducha. Sentada en el inodoro, aliviaba también su vejiga y a su pregunta de qué si pensaba pasar por el ayuntamiento a primera hora, él se limitó a correr con estrépito la mampara de la ducha y a abrir el grifo, dejando que el sonido envolvente del agua sobre su cabeza, le aislase de su vida un breve espacio de tiempo.

—Desayuno y voy —respondió varios minutos después, cuando ya se había duchado, afeitado, vestido y sentado a la mesa para compartir el desayuno. Alargó la mano para coger un par de rodajas de pan frito, pero Elena posó la suya sobre su dorso. Elías le dedicó una mirada lánguida, a la que ella correspondió con una sonrisa, un gesto de ánimo que le trasladaba un saldremos adelante.

Desayunaron en silencio y cuando Elías se disponía a salir de casa, fue interpelado de nuevo.

—Cuando vayas al bazar, comenta lo del trabajo con el chino.

—¡No me jodas! Si ya tienes bastante tarea atendiendo la casa y el huerto, ¡cómo vas a trabajar también en el bazar!

—La casa, el huerto… ¿Tú te escuchas? Mira lo que te digo, ahora mismo arranco todas las plantas y ya le pueden dar por culo al huerto y a la casa ¿entiendes? Que esto es cosa de dos. Dejamos plantadas cuatro patatas, unas berzas y listo. No nos va a quitar demasiado tiempo a los dos. Siempre te llevaste bien con el chino. El único que se prestó a echarte una mano tras el cierre. Que era de los cuatro o cinco que siguieron viniendo a repostar, aunque les costase dar un rodeo. Ahora es tu jefe, no paga mucho, pero confía en ti y eres el encargado de su tienda.

—A ver si tú me vas a contar mi vida.

—Si está montando un almacén más grande en el polígono comercial, a la entrada de la ciudad, pídele que me meta ahí a trabajar, porque digo yo que tendrá que contratar gente.

—Estos son muy suyos, mujer, ya sabes. Solo trabajan con chinos.

—No digas bobadas, ¿qué haces tú con él entonces? Además, es que incluso por los horarios nos coincidiría estupendo. Yo te dejaría en el bazar, después iría al polígono y al final de la jornada, pasaría de nuevo a recogerte.

El gasolinero bajó la mirada asintiendo, porque Elena tenía razón. De hecho, su nuevo jefe, le había ofrecido también trabajo para ella, aunque aún no había comentado nada en casa. El chino quería ofrecer desde su negocio una imagen a diferente a la del resto de bazares gestionados por orientales, contratando personal local, convencido de que sería más del agrado los lugareños.

—De acuerdo, hablaré con él.

Besó a Elena y esta le acompañó hasta la puerta.

—Ahora sí, vete al ayuntamiento que van a dar las ocho y media y si a las diez abrís el bazar…

—Tengo tiempo de sobra —contestó mientras daba los primeros pasos por la acera, descendiendo después a la calzada. Una vía por la que ya ningún coche circulaba, ni aparcaba en sus márgenes. Un gesto, el caminar por ahí, arrogante y desesperado a la vez. Solo el trino y vuelo raudo de los vencejos, efectuando maniobras casi suicidas, arrojándose en picados para virar al límite de estrellarse y realizar fugaces pasadas a escasos palmos del asfalto, rompía la quietud de la mañana.

Elena le observó alejarse y se puso a barrer la acera de delante de casa.

Antes de que cerrase la gasolinera, de que echase la persiana el bar del centro social, lo mismo de que cerrase la farmacia y, por último, la pequeña oficina de la caja de ahorros, solía maldecir cuando barría ese mismo trozo de acera, acerca de lo guarra que puede ser la gente, al encontrarse colillas tiradas, algún paquete de tabaco hecho una pelota o cualquier porquería que hubiese arrastrado el viento hasta delante de su puerta. Ahora ya no barre ni colillas ni porquería alguna. Ahora solo barre hojas secas y polvo. Polvo que emana a los pies de un talud de tierra y escombros, a un extremo de la calle, sobre el que un par de metros por encima discurre la nueva carretera bloqueando la entrada natural del pueblo.

En ese punto, la nueva carretera inicia la prolongada curva para circunvalar Vega, justo por donde estaba el acceso a la gasolinera como si no quisiera saber nada de ella. Como si un desagradable conocido rehusase saludar girando la cabeza hacia otro lado. Eso piensa Elena cuando escucha acercarse a los coches, que ya nunca reducen su velocidad para detenerse a repostar. Además, la nueva carretera quedó también delimitada por una serie de paneles a lo largo del margen que rodea al pueblo, para según el alcalde, que las luces de los vehículos no deslumbren ni molesten a los vecinos en sus viviendas por las noches.

Piensa la mujer, que eso puede ser así, que será una normativa como Joaquín les dice, pero también es cierto, y eso no lo dice el asqueroso, que esa hilera de paneles ayuda aún más a invisibilizar el pueblo.

La gasolinera había abierto treinta años atrás y no fue una mala idea. En aquella zona, eminentemente agrícola y ganadera, no había una sola estación de servicio en más de veinte kilómetros a la redonda. Eran pueblos poco habitados y tras el éxodo masivo de población en los años sesenta a las ciudades, los que se habían quedado encontraron su espacio para vivir de la agricultura y el ganado. Poco después de la inauguración de la estación de servicio, el viejo y olvidadoTeleclub5 de Vega se transformó en centro social. Un espacio de titularidad municipal, que albergó una espaciosa cafetería arrendada y posteriormente se amplió con la construcción de una sala con mesas para acudir a leer los periódicos o jugar a las cartas.

Elías comenzó a realizar algunas reparaciones mecánicas, especialmente enfocadas a la maquinaria agrícola, a cambios de neumáticos y mantenimiento básico de los vehículos.

A la par, el menguado tráfico que por allí circulaba comenzó a detenerse en el bar. Algunos parroquianos acudían por las tardes a echar la partida, algunos transportistas y camioneros a comer. Como Vega era la cabeza de partido de otras cinco minúsculas pedanías y albergaba el ayuntamiento, los de la caja de ahorros provincial se animaron a abrir una pequeña y austera sucursal a la que siguió, un año después, la apertura de una farmacia.

En el mismo centro social se habilitó como dispensario médico por las mañanas la sala de lectura. Allí pasaban consulta de lunes a viernes un médico y una enfermera. Cuando terminaban con su labor, proseguían con esta atendiendo a enfermos por otros pueblos en locales similares.

Hubo quienes confiaron que ese inesperado auge que experimentó el pueblo en los años noventa del siglo pasado, podría devolverle a la localidad el lustre que había tenido hasta antes de producirse la emigración y ver reducida su población por debajo del centenar de habitantes.

Además, todos aquellos que emigraron en su día, regresaban puntuales todos los veranos a disfrutar de sus días de descanso en Vega de la Calzada. Ellos, los que ahora venían de la ciudad, veían con ánimo aquel incierto resurgir de su pueblo. Reformaban sus antiguas casas de labranza y se prometían regresar a vivir a Vega cuando se jubilasen. Además, sus hijos disfrutaban como locos de sus vacaciones y de los amigos que allí hacían en verano. Lo mismo que sucedía en cualquier recóndito pueblo de la meseta castellana, que cuando se visten de verano, cuando las pozas de sus ríos invitan al baño, mantienen un pacto secreto con los críos de ciudad que los visitan, enredándolos en juegos infinitos, contagiándolos de libertad.

Vega de la Calzada no creció más, pero durante algo más de una década mantuvo unos servicios básicos, que consiguieron retener a su población. Después ya no. Lentamente empezó a menguar en habitantes, aunque nadie reparó en aquella sangría hasta que resultó ser un problema a nivel de Estado.

El mundo cambiaba tan deprisa como lo hacían la irrupción de nuevos modelos de teléfonos móviles. Un avance tecnológico que, en Vega, donde aún seguían sin cobertura, resultó ser el punto de inflexión para dar inicio a la decadencia, para ser uno más de aquellos núcleos poblacionales que se vacían y desaparecen a ojos de sus habitantes, testigos incomprensibles de qué y cómo sucede.

El alcalde se encontraba en ese difuso margen que separa el respeto del temor. Intuía que Elías estaría tramando algo contra él y no sería nada bueno. Por eso, cuando escuchó a su primo desde la secretaría preguntar por el alcalducho y de seguido conversar airado con un funcionario, decidió permanecer en su despacho. No tenía ganas de soportar los reproches que le dedicaba cada vez que se veían, tras el cierre de la gasolinera. Mejor esperar a que las cosas algún día se calmasen, pues quién sabe, quizá ahora que trabajaba en aquel bazar, volvería la calma entre ellos. Al menos no se dormiría con el temor de encontrárselo en cualquiera de sus paseos habituales por las veredas que circundan los trigales. Allí, los dos solos, y Elías con un pedrusco en la mano con el que le abriría la cabeza.

Escuchó al secretario decirle que ya estaba toda la documentación en regla. Que todo había sido un error, un malentendido y que no tenía que abonar ningún cargo pendiente por la explotación de la gasolinera.

En realidad, aquello no era cierto, pero después de llegar a oídos del alcalde que su primo había montado un altercado en el ayuntamiento la semana anterior, precisamente el día que fue a la capital a reunirse con cargos regionales de su partido, decidió dar por liquidada la deuda de su pariente.

—Dile que ha sido un error y esas cuatro perras de la contribución me las difuminas entre los gastos varios —le indicó al secretario.

—Podemos justificarlo como gastos de la próxima romería. Entre las bebidas, los dulzaineros o los bocadillos para los romeros que asistan a la reinauguración de la iglesia, tras la reparación del tejado. Déjalo de mi cuenta, Joaquín.

Tras los visillos del balcón del despacho de la alcaldía, situada justo encima de la entrada a la casa consistorial, Joaquín suspiró aliviado al ver alejarse a Elías por el empedrado de la plaza.

Aquel, sin volverse, sospechando que estaría siendo observado por el edil, parapetado en su despacho, le dedicó el gesto de alzar la mano derecha, extendiendo el dedo corazón.

Volvió el alcalde a sus tareas. Para acceder a Internet desde el ordenador de su mesa, debía conectarse a través de la línea telefónica. Una manera un tanto arcaica de acceder a la red en 2017, pero es que en Vega no había otra manera sino era al uso de los primeros años en los que Internet comenzaba a popularizarse. Por otro lado, navegar por la red a través de un dispositivo móvil era imposible. Lo mismo que utilizarlo como teléfono, puesto que ni había cobertura, ni llegaba al pueblo ninguna red de fibra óptica, algo ya común en cualquier parte del país.

Eso sí, desplazándose por carretera cuatro kilómetros al este u otros tantos al oeste, la señal de telefonía aparecía en cualquier dispositivo, pero tanto Vega de la Calzada como las cuatro pedanías que con ella conformaban el municipio, se apretujaban en una zona de sombra digital, en la que ni Internet, ni líneas de telefonía móvil e incluso la señal televisión, desde que esta comenzase a emitir en formato digital unos años atrás, se podían captar.

Los vecinos se resignaron asumiendo que era su particularidad rural la que actuaba de freno para la expansión de una tecnología que se iba haciendo tan cotidiana, al mismo tiempo que el pueblo iba perdiendo habitantes. Las excusas que ofrecían los operadores telefónicos para dar solución a aquel problema, con la instalación de alguna antena repetidora, acabaron por resignar a los lugareños. El somos tan pocos que no les interesamos se convirtió en una razón de peso. La cuestión para poner fin a todo aquello asomaba de manera regular cada vez que había alguna cita electoral. Entonces el alcalde aparecía con nuevas iniciativas, que parecían que esta vez sí podrían fructificar. Unas veces era que si una nueva compañía telefónica estaría interesada en ofrecer sus servicios para ganar cuota de mercado. Otras que si un plan de no sé qué ayudas de la Unión Europea dotaría de fondos a los gobiernos locales de la España rural. Otras que si por culpa de algunas autonomías no había cuartos en el país para estas cosas. Otras que si ellos mismos como municipio iban a sufragar el coste de instalar una antena…

Y por medio de un argumento y otro, Joaquín sí que solicitaba de vez en cuando a las autoridades provinciales, las mismas que las de su partido, que miraran alguna vez hacia su pueblo y solucionasen alguno de aquellos problemas.

—Por lo menos que se vuelva a ver la tele, que en el invierno los pocos vecinos que quedan se suben por las paredes. Que algunos no ven más que una cadena y otros, ni eso —les decía.

Normalmente escuchaba un déjalo de nuestra cuenta o le refrenaban recurriendo a un lo tuyo para ir en listas en las autonómicas tiene pinta de prosperar esta vez. Entonces, el alcalde Vega se limitaba a poner cara de circunstancias y, por si acaso, seguiría encendiendo un par de velas en misa. Una para que algún santo tuviese a bien echar un cable en lo de la telefonía, y otra para que los del partido no se olvidaran de lo suyo.

En cualquier caso, de las reuniones con los de la diputación nunca volvía con las manos vacías. Con el montante de alguna pequeña subvención cultural, organizaba excursiones en autobús para los vecinos a algún santuario, o a un museo, o a una exposición en otra capital castellana, o a alguna playa de Cantabria si era verano. Excursiones que solían culminar con la ingesta de algunos lechazos en algún mesón de carretera, copiosas comidas bien servidas y mejor regadas. Otras veces, tiraba de austeridad y la celebración era en el centro social de Vega. Lo mismo se preparaba una caldereta, que una parrillada. Citas, que bien fuesen con la excusa de un San Isidro, un San Martín o alguna virgen destacada del santoral, rescataban de la monotonía a los vecinos y a él, le servían al uso de los emperadores romanos, como su pan y circo particular. Conveniente para mantener a sus vecinos, si no satisfechos por ver cómo el pueblo se vaciaba o cómo sus aparatos de telefonía móvil tenían en Vega la misma utilidad tecnológica que una patata, sí entretenidos. Porque en esas comidas o excursiones vecinales, que a lo largo de un año nunca bajaban de la media docena, gobierno municipal y oposición firmaban una breve tregua, pues así lo requería el vecindario. A la mayoría de los lugareños, la política les daba igual, convencidos en parte de que los problemas que padecían eran muy complejos. Pero para otro sector muy concreto, si tiraban del hilo, al final los mayores culpables eran los separatistas, que querían romper el país y el Gobierno de turno les apaciguaba con dinero. ¡Su dinero! Aunque tampoco podían desdeñar el mal provocado a cuenta de subvencionar a las asociaciones feministas. O a la plaga de ecologistas y progres, que no tenían ni puta idea de lo que era la vida en los pueblos y eran, incluso, capaces de defender a las alimañas salvajes. O a los homosexuales con sus reclamaciones o a los travestís que, a cuenta de hacerse un cambio de sexo, acabarían por arruinar la sanidad pública. ¿Y qué decir de los extranjeros? Pues que venían a trabajar poco y a vivir de las ayudas sociales.

Consciente aquel nutrido grupo de que los mayores culpables de aquella situación estaban fuera de la órbita local, el alcalde podía respirar tranquilo.

Finalmente se desplegaron los nuevos mensajes en su bandeja de correo electrónico. Uno de ellos, le amargó el día por completo.

La asociación Memoria y Dignidad, dedicada a la recuperación de lo que ellos llamaban, Memoria Histórica, le instaba como alcalde a prestar su colaboración en el esclarecimiento de la posible ubicación de una fosa común en Vega de la Calzada, que se fecharía en los albores de la guerra civil, y que según la información que decían manejar, contendría los cuerpos de una docena de personas represaliadas por el bando franquista. Aunque en el mensaje no se determinaba el lugar en el que supuestamente estaría ubicada esa fosa, bien lo sabía él.

«¡Todo son problemas!», exclamó para sí. Ahora que su carrera podía apuntar más alto, si lograba salir del pueblo y ser incluido en las listas para las elecciones autonómicas, lo que menos necesitaba era un escándalo. Podría dejar hacer y que fuesen otras instancias provinciales las que pusieran trabas a aquellos rebusca huesos, pero en algunos sitios, pocos, sí que se habían salido con la suya y excavado las fosas y eso no debía ocurrir en Vega.

Entre los mayores de Vega, quien más, quien menos, sabía de oídas y de manera imprecisa la posible existencia de ese enterramiento, de aquel maldito agujero que mandase cavar su abuelo Ramón. Pero nadie más que él podía prever que los efectos de esclarecer aquel misterio, irían mucho más allá del hecho de recuperar los huesos de un puñado de republicanos.

5 Los Teleclubs eran locales públicos que aparecieron en zonas rurales de España en la década de los sesenta. Allí, los vecinos podían ver la televisión, un fenómeno aún en expansión en algunas partes del país.

4

Sophie

Las primeras semanas, telefoneaba a Suiza cada tres o cuatro días, interesándose especialmente por Christine, por cómo le iba a su nieta en la escuela. Aunque su hija no se lo preguntara, le ponía al tanto de su vida por aquel pueblo, en un intento de mantener cierta normalidad entre las dos, a la espera de que a Sophie se le pasara el enfado. Porque a pesar que desde el otro lado de la línea le respondía una voz hermética y contrariada, Madeleine no se planteaba reconsiderar su decisión.

Las conversaciones telefónicas mantenían el habitual tono neutro de sus últimos días en casa, cuando su hija le ayudaba a preparar el viaje a España y el traslado de gran parte de sus pertenencias por una agencia de transporte. Madeleine no se había llevado solo su ropa, pues prácticamente dejó los armarios vacíos, sino que no quiso prescindir de otros objetos, como discos, cedés, algunos libros y, por supuesto, de todos los elementos necesarios para seguir dando rienda suelta a su gran pasión: la pintura. «Parece que te mudases para no volver», escuchaba casi a diario.

En cambio, para buscar vivienda no necesitó ayuda, pues tenía muy claro dónde hacerlo. Simplemente contactando con un par de agencias inmobiliarias pudo escoger entre media docena de casas, que lo mismo estaban en venta o alquiler, en Vega de la Calzada.

Pero ahora madre e hija se habían distanciado. Si la pintora llamaba a Lausana, donde vivía Sophie con su pareja y su hija, no volvía a hacerlo hasta pasados unos días después de que ella le hubiese devuelto la llamada. Fue un pacto no negociado, al que su hija renunció tras pasar más de una semana sin saber de la madre.

—Pensaba que igual estabas enferma y por eso no llamabas…

—No, estoy muy bien. Creía que sería mejor volver a hablar cuando te apeteciese conversar.

—Sí, claro.

Cruzaron algunas frases intrascendentes, hasta que de nuevo emergió la discusión, que indudablemente había quedado inconclusa desde antes de separarse.

—Mamá, sigo descolocada.

—Lo sé.

—Le insistías tanto a papá cuando os jubilasteis para comprar la casa del lago… Y yo te apoyaba porque esa casa me encantó desde que la vi. Me parecía una idea maravillosa que invirtieseis la venta del piso y el fondo de pensiones en esa compra. Pero claro, había otros motivos que nos ocultaste. Y ahora esta insistencia en irte a otro país, a indagar sobre la desaparición de un antiguo amor, tan poco tiempo después de morir papá, pues sí, me descubren una parte desconocida de ti y no, no me gusta.

—Piensas que estoy traicionando a tu padre, quizás incluso, que te lo hago a ti. ¿Es así?

—A veces pienso que sí. Otras, pues…

—Te he sido sincera, y fue muy difícil contarte todo aquella noche después de mi cumpleaños, pero tenía que hacerlo. Contártelo y venir aquí. Al ver ese reportaje en la televisión se me despertó una sensación que siempre mantuve a raya, pero ya no puedo dominar.

—Pero todo eso ocurrió antes de conoceros papá y tú, por tanto, es una etapa pasada de tu vida. Si, como dices, lo has mantenido a raya casi sesenta años, ¿por qué haces esto ahora? Es lo que no comprendo.

—Quizá una intuición. Hay un misterio que necesito aclarar, máxime con los datos que ya he recabado desde que vivo en este pueblo. Se lo debo a Jose.

—¡Pues no! No le debes nada a ese tal Jose. Dices que era mucho mayor que tú, pues posiblemente estará muerto, además, obvias algo muy importante…

—Dime, no te calles nada.

Ahora quien mantenía en la conversación la voz agria y cortante, era la madre.

—Fue él quien se marchó, quien te dejó. Él, quien regresó a su país con su hijo después de enviudar. ¿Eso no te da nada qué pensar? Mamá, por mucho que te duela oír esto, pero ¿no reparaste nunca en que quizá para un hombre de treinta y cuatro años, la niñera de veintiuno pudo ser solo un entretenimiento? Y mira qué época mamá, ¡los años cincuenta y un emigrante español! Seguro que un machista de libro. Por eso, cuando su mujer murió en ese accidente de coche, terminó por volver a su tierra. Porque estaría destrozado, mamá, porque por mucho cariño que te tuviese, como dices, en la mentalidad de los hombres de entonces…

—Déjalo —interrumpió Madeleine—. Esto mismo ya me lo dijiste en casa y no estoy dispuesta a volver a escucharlo. No me lo repitas, porque, aunque tú lo creas, estás equivocada.

—Como quieras.

—Mira, poco antes de abandonar Suiza, contraté un servició para buscar a personas desaparecidas.

—¿Un detective?

—Algo parecido. Detectives, abogados… y bueno, ayer recibí el resultado de sus investigaciones.

—Todo eso lo podías gestionar desde aquí, sin irte.

—Claro, pero quería conocer este sitio, quizá hablar con alguien que conociese a Jose, algún pariente…

—¿Y lo has hecho?

—Aún no. Los investigadores me recomendaron esperar. Dicen, y tiene sentido, que en casos así la gente se suele poner en guardia. Desconfían, piensan que puede haber líos de herencias, algún hijo desconocido… Ese tipo de cosas.

—Es lógico. Así que, mientras tanto, en ese pueblo eres la pintora bohemia que se ha buscado un retiro espiritual, creativo…

—Puede ser que me vean así. Además, me he hecho amiga de una chica joven que también es pintora. Alguna mañana hemos salido juntas a pintar paisajes.

—Me alegro, pero dime, ¿qué han averiguado tus sabuesos?

—Por desgracia no mucho más de lo que sabía. Que Jose regresó de Suiza en 1960. Se estableció en Vega con su hijo Elías y empezó a trabajar en el Ayuntamiento, del que su padre, por cierto, era el alcalde. Eso ya lo sabía.

—Pues parece que tenía intención de asentarse ahí.

—Esa era la intención de Jose cuando se marchó. Pero eso quedó después descartado, porque él mismo me comunicó su deseo de volver con su hijo, volver conmigo. Estaba decidido a abandonar España y a su familia. Tenía problemas con ellos. La cosa es que después de anunciarme que vuelve, desaparece. Por lo que han indagado mis sabuesos, la familia alegó que, por voluntad propia, abandonó España, dejando a su hijo al cuidado de los parientes. Eso aparece en los documentos que han investigado, pero es que no hay registros de su salida del país, de un posible retorno a Suiza. No hay nada. Finalmente, se le da por desaparecido y Elías es tutelado por su abuelo. Lo que pasase con todo su patrimonio es un misterio. Y nada más hija, no hay más. Ahora sí que empezaré a contactar con su familia. Empezaré por el hijo.

—¿Le has visto ya?

—Sí. Elías vive aquí, aunque no hemos hablado. Me emociona y asusta un poco. Piensa que él no sabe nada de mí, porque tenía tres años la última vez que nos vimos, y ahora ya son sesenta. Por cierto, seguís los tres yendo los fines de semana por casa ¿verdad?

—Claro. Nos encanta ir allí.

—Pues abajo en el sótano guardo en una caja una lata con cartas de mis padres.

—Lo sé. ¿No te acuerdas que, hace dos o tres años, me las estuviste enseñando? Estaba papá también. Son de la época de la guerra, del abuelo Manel y de cuando la abuela Magda se tuvo que exiliar. Muy tristes, pero una prueba de la gran mujer que fue. Algún día, cuando Christine sea mayor, se las enseñaremos.

—Claro, sería bonito conservarlas siempre en la familia.

—Por supuesto, mamá.

—Entre esos sobres, hay dos que no os mostré. Son dos cartas de Jose. Puedes leerlas.

—Vaya. ¿Estás segura?

—Quiero que lo hagas. Las mismas dudas que tienes sobre mí, hay veces que también me las planteo. En las cartas hay cosas íntimas, que me da un poco de vergüenza que conozcas, pero quizá al leerlas, me comprendas mejor.

Sophie tragó saliva y se secó rápida una lágrima antes de que se precipitase por su mejilla, como si su madre pudiera verla. No se sentía bien por haberse mantenido tan distante de ella en las últimas fechas, aunque su ánimo le impedía actuar de otra manera.

Al otro lado del teléfono, el sol del atardecer en Vega se deshizo de la captura de alguna nube que lo ocultaba y colándose por los ventanales inundó de amarillo el salón. Un par de haces de luz, casi en horizontal, revelaban la existencia de diminutas motas de polvo flotando en el aire de aquel amplio espacio. Madeleine aguardaba en silencio la respuesta de su hija, mientras perdía la mirada en un retrato fotográfico colgado en el salón de aquella casa de pueblo que, durante el próximo año, pues así rezaba en el contrato de alquiler, sería la suya. En la imagen que viajó con ella desde Suiza, que ahora recibía de lleno un rayo de sol, Jean y ella posaban sonrientes, felices, con la pequeña Sophie, que su marido sujetaba en brazos. Su niña de cuarenta y cinco años, que en la foto no tendría más de dos, respondió al otro lado del auricular.

—De acuerdo, las leeré.

Se despidieron, y aunque los días se iban alargando y la primavera se enseñoreaba insolente e intensa sobre Vega, las tardes y las noches aún eran muy frescas. Por eso encendió la chimenea. Así, cuando regresase de pasar una o dos horas dando un paseo o de una animada charla al calor de un café en el bar, encontraría la casa caliente antes de cenar.

En apenas un instante el sol desapareció por la llanura de trigales y con él las motas de polvo, ingrávidas en el aire del salón. Sin irse las diminutas partículas a ningún otro lugar, permanecían invisibles e ignoradas a su frente, igual que algunos misterios de su vida.

5

Los del bar

—¡Para!

—¿Dónde?

—Aquí mismo.

—¿Te meas o qué? —bromeó Ivet deteniendo el coche en el arcén, un par de kilómetros antes de llegar a Vega.

Alberto se apeó y caminó unos metros por delante del vehículo. Con un gesto, invitó a su novia a seguirle.

—¿Lo ves? Es exactamente igual que el día que llegábamos. La misma luz. Los mismos colores… Hoy se cumple un año de aquello.