Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Loewe Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

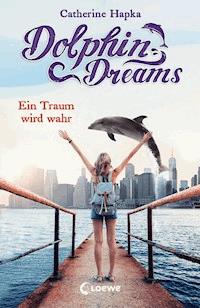

- Serie: Dolphin Dreams

- Sprache: Deutsch

Ein kurzer Blick in seine sanften Augen genügt und Annie ist sich sicher, dass Ocean bis in ihr Herz sehen kann. Eine ganz besondere Freundschaft zwischen einem Mädchen und einem Delfin steht im Mittelpunkt dieses einzigartigen Kinderromans ab 10 Jahren. Eine wundervoll erzählte Geschichte über den großen Traum, einen Delfin als besten Freund zu haben, eingebettet in ein einmaliges Sommer-Setting. Sonne und Meer vermitteln ein Gefühl von Urlaub und runden die Geschichte zu einem ganz besonderen Lesevergnügen ab! Ab dem Moment, als sie den Delfin aus einer Angelschnur befreit, verbindet die beiden eine ganz besondere Freundschaft. Ocean fasst Vertrauen zu Annie und besucht sie danach immer öfter in der Bucht in der Nähe ihres Hauses. Die beiden schwimmen gemeinsam im Meer und üben sogar den ein oder anderen Trick.Als Annie bei einem Sturm mit ihrem Boot kentert, wird Ocean schließlich zu ihrer einzigen Hoffnung, den meterhohen Wellen zu entkommen ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 155

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Inhalt

Cover

Titel

Inhalt

Kapitel 1 – Mein kleiner Bruder …

Kapitel 2 – Anstatt weiter an …

Kapitel 3 – Zwei Tage später …

Kapitel 4 – Am Dienstagmorgen wurde …

Kapitel 5 – Am nächsten Tag …

Kapitel 6 – Unsere Kellnerin Crystal …

Kapitel 7 – Ob Ocean noch …

Kapitel 8 – Als ich am …

Kapitel 9 – Die nächsten Wochen …

Kapitel 10 – Einige Sekunden lang …

Kapitel 11 – Schön langsam lenkte …

Kapitel 12 – Eine Stunde später …

Über den Autor

Weitere Infos

Impressum

1

Mein kleiner Bruder Will hatte Geburtstag und damit hatte der Sommer offiziell begonnen. Das heißt, die Schule war schon seit zwei, drei Wochen vorbei und es war noch länger her, dass die ersten sonnencremeverschmierten Touristen die Straßen unseres Städtchens an der Küste von Connecticut verstopft hatten. Aber an Wills Geburtstag war das Meer endlich so warm, dass mir beim Schwimmen nicht mehr die Zehen abfroren, und die Zackenbarsch-Saison war eröffnet.

Gefeiert wurde in Little Twin, der kleineren Bucht am Kap Twin Coves, mit einem großen Picknick am steinigen Sandstrand. Mom hatte sich zur Abwechslung den ganzen Tag freigenommen, Jacob hatte sich von seinen endlosen College-Vorbereitungen losgerissen, und erstaunlicherweise waren sogar zwei Jungs aus Wills Klasse aufgetaucht. Natürlich war auch Emma dabei, denn Emma kam zu allen unseren Feiern, sie war sozusagen Ehrenmitglied der Familie Reed. Emma und ich waren beide elfeinhalb Jahre alt, und wenn wir so zurückdachten, kam es uns vor, als wären wir schon genauso lang beste Freundinnen.

»Wo ist Daddy? Wo ist Daddy? Wo ist Daddy?«, grölte Will und klang eher wie ein aufgeregter Dreijähriger als wie ein Seit-heute-Achtjähriger. Das lag vermutlich daran, dass er an seinem Geburtstag ausnahmsweise so viel Süßkram essen durfte, wie er wollte.

Mom sah von ihrem Buch auf und wischte sich eine kastanienbraune, vom Wind zerzauste Strähne aus der Stirn. Früher hatte sie genau dieselbe Haarfarbe wie Will und ich, ein helles Rotblond, doch vor ein paar Monaten hatte ich bemerkt, dass ihr Haar irgendwie anders aussah: Jetzt blitzten überall darin silbergraue Strähnen. Ein paar Tage später war Mom mit einer Tüte aus der Drogerie nach Hause gekommen und am nächsten Morgen war ihr Haar dunkler gewesen als je zuvor.

»Daddy kommt bestimmt gleich, Schatz«, sagte Mom zu Will. Sie hatte müde Augen und gab sich offensichtlich Mühe, nicht die Geduld zu verlieren, aber wenn Will tausendmal dieselbe Frage stellte, war das mit der Geduld nicht so leicht. Das wusste ich aus eigener Erfahrung.

»Komm mal her, Will!«, rief Jacob von dem Tümpel herüber, den die Flut immer im steinigen Ende des halbmondförmigen Strandes hinterließ. »Ich zeige den anderen, wie man Steine flitschen lässt. Willst du es auch versuchen?«

Die anderen Jungs würdigten das Geburtstagskind keines Blickes. Sie stritten sich um einen flachen Stein, den sich schließlich ein blasser Kerl mit Stupsnase schnappte und in Richtung Wasser feuerte, wo er mit einem Plopp einschlug und versank.

»Verdammt!«, fluchte der Junge. »Ich krieg’s einfach nicht hin.«

Der zweite Junge grinste. »Vielleicht klappt’s besser, wenn du dir ein paar Finger abhackst.« Sein Blick wanderte zur linken Hand meines großen Bruders – dort waren vom kleinen Finger und vom Ringfinger nur noch die unteren Knöchel übrig. Diese beiden Finger hatte Jacob mit fünf Jahren bei einem Bootsunfall verloren. Aber offenbar vermisste er sie kaum und ich kannte ihn ja nicht anders. Deshalb fiel es mir immer erst auf, wenn irgendwer seine Hand anglotzte.

»Schau dir das an, Annie.« Emma pikte mich in den Rücken.

Ich rollte mich zu ihr und wich dabei dem spitzen Stein unter der Decke aus. »Was ist?«

Emma deutete auf das Modemagazin, das sie gerade durchblätterte. »Denkst du, ich könnte so was tragen?«

Ich rümpfte die Nase. »Wieso solltest du? Die sieht aus, als hätte sie ein riesiges Papierhandtuch an.«

»Lass das.« Kichernd zeigte Emma auf die gegenüberliegende Seite. »Und was ist damit?«

Das Herumliegen wurde mir langweilig, ich setzte mich auf. »Wollen wir Bodysurfen oder so? Oder hey, wie wär’s mit Schnorcheln? Letzte Woche habe ich da draußen eine total coole Mondschnecke gefunden.«

»Nee.« Emma befeuchtete sich den Finger und blätterte weiter in ihrer Zeitschrift. »Ich will mich bräunen.«

Ich starrte sie an. Wollte sie mich veralbern? Für Sonnenbräune, Modemagazine und so weiter hatte Emma sich doch nie interessiert. Aber Emma war nicht mehr die Alte und die neue Emma verstand ich nicht.

Die neue Emma sah sogar anders aus. Das war mir gleich aufgefallen, als ich sie diesen Sommer zum ersten Mal im Badeanzug gesehen hatte. Unter den vielen Kleiderschichten, die wir im Winter trugen, hatte Emma sich total verändert: An manchen Stellen war sie dünner geworden, an anderen fülliger. Und auch wenn es nicht viel heißen wollte, war sie auf einmal mindestens fünf Zentimeter größer als ich.

Mir war das nicht geheuer. Wieso veränderte sich plötzlich alles hinter meinem Rücken? Das war nicht fair. Erst recht nicht, wenn es um die beste Freundin ging.

Aber diese Gedanken schob ich beiseite und schnappte Emma das Heft weg. »Jetzt hör auf zu lesen und unterhalte dich mit mir, oder das Ding landet im Wasser!«, drohte ich ihr scherzhaft.

Emma kreischte auf und versuchte, das Heft zurückzuerobern. »Wehe, du … dafür habe ich mein letztes Taschengeld ausgegeben!«

Ich schwieg. Emmas Familie war reich, so richtig reich. Ihre Mutter war eine berühmte Malerin, ihr Vater stammte aus einer der wohlhabendsten Familien New Yorks und hatte es dann auch noch auf eigene Faust zum Fantastilliardär gebracht. Ihr Haus hieß zwar Das Cottage, war aber viel größer als eine »Hütte« – es war das prächtigste Gebäude auf Kap Twin Coves. Von den anderen drei Häusern waren zwei beinahe genauso groß und vornehm wie das Cottage, aber nicht so alt, und im dritten wohnten wir. Dort hatte immer der Hausmeister eines der herrschaftlichen Häuser gelebt, bis schließlich Moms Großvater das Haus vor langer Zeit gekauft hatte. Meine Familie wohnte also schon seit Ewigkeiten da. Sonst wäre es für uns viel zu teuer gewesen, auch nur in der Nähe vom Kap zu wohnen.

Jedenfalls hätte Emma sich eigentlich alle Modehefte leisten können, die es in Connecticut zu kaufen gab. Aber ihre Eltern betonten ständig, dass sie ihre Tochter auf keinen Fall verziehen wollten, und so musste Emma sich – zumindest meistens – auf ihr Taschengeld beschränken.

Als Emma sich auf die Ellenbogen stützte, hing ihr gewelltes braunes Haar bis zu ihrem Badehandtuch hinab. Inzwischen war es fast so lang wie meines. Trotzdem hatte Emma ihre Haarlänge schon eine Weile nicht mehr mit meiner vergleichen wollen – komisch. Seit wir gemeinsam beschlossen hatten, uns die Haare wachsen zu lassen, hatten wir das doch ständig gemacht.

»Wann taucht dein Dad endlich auf?«, fragte Emma. »Ich bin am Verhungern.«

»Gleich nach dem Mittagsandrang, hat er uns versprochen.« Hoffentlich würde er Wort halten. Wenn nicht, würde Will ausrasten.

Mein Dad war Koch. Bis zum vergangenen Herbst hatte er im Dockview gearbeitet, einem erstklassigen, über hundert Jahre alten Restaurant direkt am Hafen. Aber als dann sein Onkel gestorben war und ihm etwas Geld hinterlassen hatte, wollte Dad unbedingt sein eigenes Restaurant eröffnen: Mike’s Seafood. Mir gegenüber hatte er darüber nie ein Wort verloren, aber das war angeblich sein Lebenstraum.

Seitdem war Dad andauernd am Arbeiten. Also wirklich ununterbrochen. Bisher waren Dad, Jacob und ich jeden Sommer mindestens zwei, drei Mal in der Woche zum Fischen rausgefahren. Aber dieses Jahr? Bis jetzt waren wir ganze drei Mal mit dem Boot draußen gewesen. Und auch dann war es nicht wie früher gewesen, weil Dad unser hübsches altes Fischerboot gegen ein kleineres, nicht halb so schickes eingetauscht hatte. Auch unser Segelboot hatte er verkauft. Zur Kapitalbeschaffung, wie er uns erklärt hatte. Das klang eher nach Emmas Dad als nach meinem.

»Was denkst du, wann die Neuen einziehen?«, fragte Emma.

Diese abrupten Themenwechsel waren typisch für sie. Emma konnte sich fast genauso schlecht konzentrieren wie Will, aber bei Will regten sich die Leute irgendwie viel mehr darüber auf.

»In Brookes Haus, meinst du?«, erwiderte ich, obwohl ich natürlich genau wusste, wovon die Rede war. Brooke war ein Jahr älter als wir und hatte auch auf dem Kap gewohnt, aber zum Ende des Schuljahres war ihre Familie nach Los Angeles umgezogen.

»Ja.« Emma spähte hinauf zur schroffen Wand der Bucht, doch vom Strand aus war nur die Wetterfahne ganz oben an der Spitze ihres Zuhauses zu erkennen: ein kleiner Segelschoner aus Kupfer. »Morgan hat gesagt, die Neuen haben ein Kind in unserem Alter.«

»Echt?« Fast hätte ich Emma gefragt, wieso sie sich schon wieder mit Morgan unterhalten hatte, aber ich biss mir auf die Zunge. »Wow. Irgendwie verrückt, dass immer in jedem Haus auf dem Kap ein Mädchen in unserem Alter wohnt.«

»Ja, wirklich schräg.« Emma blickte zu mir hoch, die Augen zusammengekniffen. »Wobei wir noch nicht wissen, ob es diesmal ein Junge oder ein Mädchen ist.« Sie kicherte. »Morgan drückt die Daumen, dass es ein Junge ist.«

»Typisch Morgan«, murmelte ich. Morgan Pierce wohnte seit Jahren in dem Haus zwischen Emma und Brookes altem Zuhause. Sie war sich bis zu diesem Sommer aber stets zu fein gewesen, mit Emma und mir rumzuhängen. Vielleicht weil ihre Mutter im Fernsehen auftrat oder weil ihr Vater Admiral bei der Marine gewesen war oder weil sie väterlicherseits von einer bedeutenden Familie aus New England abstammte, der halb Connecticut gehörte. Oder sie war einfach von Natur aus arrogant.

Egal warum, nach Brookes Umzug stand Morgan jedenfalls ohne beste Freundin da, eigentlich hatte sie auf dem Kap überhaupt keine Freunde mehr. Mich ignorierte sie immer noch eiskalt, aber zu Emma war sie ein wenig freundlicher, was ich schon ziemlich seltsam fand. Und noch seltsamer war, dass Emma anscheinend gar nichts dagegen hatte.

Drüben am Tümpel hatten Wills Freunde keine Lust mehr, Steine übers Wasser springen zu lassen. »Lasst uns schwimmen gehen«, sagte der eine.

»Jaaaaa!« Will stürmte sofort in Richtung Meer.

»Moment, Will!«, gellte Moms Stimme über den Strand, zurückgeworfen von den hohen Steinwänden der Bucht. »Du hast was vergessen.«

»Was? Oh.« Als Will die grellrote Schwimmweste in Moms Hand sah, war seine Freude wie weggeblasen. Er schlich zu ihr und streifte sich die Weste über.

Einer der Jungs lachte. »Was soll das denn werden?«

»Nur zur Sicherheit«, sagte Will, weil das auch unsere Eltern immer sagten: Nur zur Sicherheit.

Will konnte nicht schwimmen, oder wenigstens nicht besonders gut. Sobald sein Kopf unter Wasser geriet, bekam er augenblicklich Panik, schlug wild um sich und ging nach und nach unter – sogar hier in unserer Bucht, wo das Meer so ruhig war wie in einem Schwimmbecken. Das war schon merkwürdig, denn ansonsten war unsere ganze Familie quasi halb Mensch, halb Fisch. Ich konnte noch gar nicht richtig laufen, da konnte ich schon schwimmen. Was ich sogar beweisen kann, weil damals jemand mitgefilmt hat. Und als nach der Grundschule praktisch alle anderen noch ein Jahr in der Kindermannschaft mitschwimmen mussten, schaffte ich es auf Anhieb ins Schulteam.

»Komm schon, wir gehen auch rein.« Ich pikte Emma in die Schulter.

»Aua.« Sie wischte meine Hand weg. »Geh du nur. Mir ist es noch zu kalt.«

»Wie du willst.« Emma hatte die Augen geschlossen, deshalb sah sie meine Grimasse nicht. Die alte Emma war für ihr Leben gern schwimmen gegangen. Schnell wickelte ich meinen hüftlangen Zopf zu einem unordentlichen Dutt, befestigte ihn mit einem Gummiband und lief ins Meer.

Die kleinen Jungs planschten schon im flachen Wasser, bewarfen sich gegenseitig mit Matsch und sichteten angeblich alle paar Sekunden eine Qualle oder einen Hai, was aber niemandem Angst einjagte. Es war ein windstiller Tag und die Wellen waren viel zu flach zum Bodysurfen. Also watete ich weiter zu der Stelle hinaus, wo der Meeresboden plötzlich steil abfiel.

Ich hatte meinen Schnorchel vergessen und wollte auch nicht den ganzen Weg zum Ufer zurück und ihn holen. Daher stieß ich mich einfach vom Boden ab, tauchte unter Wasser und glitt eine Weile so dahin, die Augen geschlossen, das Meer angenehm kühl auf meiner Haut. Als ich Luft holen musste, hörte ich ein Platschen hinter mir und riss die Augen auf. Hatte Emma es sich anders überlegt?

Aber es war nicht Emma. Jacob dümpelte im Wasser und lächelte mich an. Seine Haare, die genauso dunkel und lockig waren wie die unseres Dads, klebten an seiner Stirn.

»Lust auf ein Wettschwimmen?«, fragte er. »Bis zur Landspitze und zurück.«

»Klar doch.«

Ich tauchte ab, startete mit einem kräftigen Peitschenschlag meiner Beine durch und zog davon, bevor Jacob sich auch nur in Bewegung setzen konnte. Nach dem Auftauchen kraulte ich sofort drauflos, schaufelte mit den Armen wie beim Finale eines Schwimmturniers.

Da packte mich eine Hand am Fußgelenk und riss mich ruckartig nach unten. Prustend kämpfte ich mich hoch. »Das ist geschummelt!«, rief ich, während mein Bruder lachte und an mir vorbeischwamm.

Ich wollte gerade hinterher und Jacob unter Wasser drücken, als er zögerte und seine Augen mit der Hand abschirmte. »Was ist das?«

Er blickte hinüber zur felsigen Landspitze am Rand der Bucht – ja, dort bewegte sich etwas. Für einen Moment geriet ich in Panik, weil ich dachte, Will hätte sich wieder dort hinausgewagt. An der Landspitze wurde jede Menge Müll angespült, der von der Ebbe aus dem Hafen gesogen wurde und dann an den rauen Steinen hängen blieb. Letzten Sommer hatte Will dort eines Tages durch Dads Fernglas eine coole Flasche entdeckt oder irgendetwas anderes Tolles und beschlossen, den Schatz zu bergen. Als Jacob kurz nicht hingesehen hatte, war Will davongeschlichen und den steilen Felshang mit seinen glitschigen Algen entlanggeklettert – nur durch ein Wunder war er nicht abgerutscht, ins Meer gefallen und hinausgetrieben worden in den Long Island Sound. Aber er war in eine Glasscherbe getreten und hatte sich den Fuß verletzt, weshalb Jacob, der auf ihn hätte aufpassen sollen, richtig Ärger bekommen hatte.

Nach einem schnellen Blick über die Schulter wusste ich, dass Will immer noch am seichten, sicheren Ufer planschte. Ich schwamm an Jacob vorbei und blinzelte in die Sonnenspiegelung der Wellen. Als ich mir die Feuchtigkeit aus den Augen gezwinkert hatte, entdeckte ich drüben, dicht an die Landspitze geschmiegt, einen silbernen Umriss.

»Ich …«, sagte ich. »Ich glaube, das ist ein Delfin! Ein Großer Tümmler!«

Ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Überspült vom Schaum der flachen Wellen, die sich an der Landspitze brachen, drückte sich das graue Tier an die Felsen. Der Delfin sah genauso aus wie die, die ich mir so oft im Aquarium in Mystic angeschaut hatte. Auch vom Boot aus sahen wir manchmal weit draußen einen, vor allem im Osten, wo der Long Island Sound in den Atlantik überging.

Aber dieser Delfin war ganz nah, nur knapp drei Meter von mir entfernt.

»Vorsicht.« Jacob war noch immer hinter mir. »Er sieht zwar süß aus, aber das ist ein wildes Tier. Schwimm bitte nicht zu nah heran, ja?«

»Mach ich nicht.« Ich schlug einmal mit den Beinen aus, um mich etwas vorwärtszuschieben. »Warum schwimmt er nicht weg?«

»Bleib hier, Annie«, sagte Jacob besorgt.

Ich achtete nicht auf ihn. Mein Blick ruhte auf dem Delfin. Er krümmte sich, seine Schwanzflosse klatschte gegen den Stein. Aber er rührte sich nicht vom Fleck.

»Ganz ruhig, Kumpel«, flüsterte ich. »Ich tu dir nichts, versprochen. Ich will nur mal sehen …«

Da verstummte ich. Denn als der Delfin wieder um sich schlug, hob sich sein übriger Körper aus dem Wasser.

»Oh Gott.« Hastig drehte ich mich zu Jacob. »Er hat sich in einer Angelschnur verfangen!« Mit klopfendem Herzen schwamm ich noch näher heran, ich musste mir den Delfin einfach genauer ansehen. Ein Stück verhedderter Schnur hatte sich um seinen Bauch und teilweise auch um seinen Schwanz gewickelt und fesselte ihn an die Felsen.

Vorübergehend beruhigte der Delfin sich und blickte mich mit seinen dunklen Augen an. Er hatte weise, sanfte und neugierige Augen. Quer über sein Gesicht, vom einen Auge bis kurz vor das Blasloch oben auf seinem Kopf, zog sich eine große, zickzackförmige, halb abgeheilte Narbe.

»Ganz ruhig«, murmelte ich und trat abwechselnd nach unten aus, um mich zu stabilisieren, während mich die Strömung langsam näher an ihn herantrug. »Ich will dir helfen.«

Der Delfin quietschte einmal, was sich sehr lustig anhörte, bewegte sich aber nicht. Vorsichtig streckte ich die Hand nach ihm aus. Im Hintergrund hörte ich Jacob nach mir rufen, doch ich nahm ihn kaum wahr. Wie gebannt starrte ich auf den Delfin. Von so Nahem hatte ich noch keinen gesehen, oder höchstens hinter einer dicken Glasscheibe. Er wirkte größer als erwartet und auch ein kleines bisschen wilder, aber irgendwie hatte ich fast gar keine Angst, ich war eher etwas verlegen. Merkwürdig. Mit angehaltenem Atem lehnte ich mich nach vorne und berührte ihn an der Seite.

Er hatte glatte, gummiartige Haut. Ich streichelte ihn behutsam, und der Delfin quietschte noch einmal – es klang wie ein Zwitschern –, ohne den Blick von meinem Gesicht abzuwenden. Kaum zu glauben, dass er mich so nahe an sich heranließ! Ich fühlte mich geehrt und wurde direkt rot – wie damals, als Emmas Mutter sich nach meiner Meinung zu einem ihrer Gemälde erkundigt hatte. Ich wollte mich gerade zur Rückenflosse hinauftasten, da schwappte eine extragroße Welle heran und klatschte gegen uns. Der Delfin schlug wieder um sich und die Angelschnur grub sich tiefer in seine geschmeidige graue Haut. Schon das Zusehen tat weh.

Ich drehte mich um und sah Jacob 20Meter hinter mir im Meer treiben. »Er hängt total fest!«, rief ich. »Und wenn gleich die Flut kommt, kann er sein Blasloch nicht mehr über Wasser halten und bekommt keine Luft mehr. Wir müssen ihm helfen, sonst wird er sterben!«

2

Anstatt weiter an seinen Fesseln zu zerren, sah mich der Delfin nur noch an, zugleich neugierig und skeptisch.

»Du musst noch eine Weile durchhalten, Kumpel.« Eigentlich wollte ich ihn durch betonte Gelassenheit beruhigen, aber meine Stimme zitterte leicht. »Ich helfe dir, ja?« Verbissen trat ich Wasser. Wenn doch nur mein Dad hier wäre! Er konnte mit Tieren umgehen und wusste immer Rat.

»Sicher, dass er nicht allein loskommt?«, rief Jacob.

Plötzlich riss der Delfin an der Schnur und schlug dadurch mit Schwanzflosse und Schnauze gegen den harten Fels. Ich sah über die Schulter zurück – Jacob paddelte auf uns zu wie ein Hund.

»Halt. Nicht näher kommen!«, schrie ich. »Ich glaube, du machst ihm Angst.«

»Okay. Aber pass gut auf.« Jacob schwang die Arme nach hinten und zog sich mit einem abgewandelten Rückenarmzug durchs Wasser, ohne mich aus den Augen zu lassen.

Ich drehte mich wieder zum Delfin. Er kämpfte nicht mehr gegen die Schnur an, wirkte aber immer noch nervös.

»Schon gut«, flüsterte ich. »Wir sind wieder unter uns.«

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)