5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Don Cavelli

- Sprache: Deutsch

Ein tödlicher Wettlauf gegen die Zeit: Der fesselnde Vatikankrimi »Don Cavelli und die Hand Gottes« von David Conti jetzt als eBook bei dotbooks. Ein Kreuzfahrtschiff, das mit Tausenden Passagieren ausläuft – und im Hafen von Genua als Geisterschiff eintrifft. Ein italienisches Bergdorf, das einen verzweifelten Notruf absetzt – doch jede Hilfe kommt zu spät. Die Öffentlichkeit ahnt nichts von diesen grauenhaften Ereignissen: Der Verdacht auf ein tödliches Virus soll um jeden Preis unter Verschluss gehalten werden. Einzig Don Cavelli, Geschichtsprofessor aus dem Vatikan, weiß mehr darüber; ihn hat das Kirchenoberhaupt inoffiziell mit den brisanten Ermittlungen beauftragt, denn hinter diesem Terror verbirgt sich jemand, der sich für die Hand Gottes hält … und es ist der Gott des Alten Testaments: voller Zorn und ohne Gnade! Wird Cavelli weitere Anschläge verhindern können – oder muss er hilflos zusehen, wie die Menschheit in den Abgrund stürzt? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der furiose Vatikan-Thriller »Don Cavelli und die Hand Gottes« von David Conti. Die dritte Mission für den Detektiv wider Willen, gespickt mit hochspannenden Insiderfakten. Alle Bände können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 278

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über dieses Buch:

Ein Kreuzfahrtschiff, das mit Tausenden Passagieren ausläuft – und im Hafen von Genua als Geisterschiff eintrifft. Ein italienisches Bergdorf, das einen verzweifelten Notruf absetzt – doch jede Hilfe kommt zu spät. Die Öffentlichkeit ahnt nichts von diesen grauenhaften Ereignissen: Der Verdacht auf ein tödliches Virus soll um jeden Preis unter Verschluss gehalten werden. Einzig Don Cavelli, Geschichtsprofessor aus dem Vatikan, weiß mehr darüber; ihn hat das Kirchenoberhaupt inoffiziell mit den brisanten Ermittlungen beauftragt, denn hinter diesem Terror verbirgt sich jemand, der sich für die Hand Gottes hält … und es ist der Gott des Alten Testaments: voller Zorn und ohne Gnade! Wird Cavelli weitere Anschläge verhindern können – oder muss er hilflos zusehen, wie die Menschheit in den Abgrund stürzt?

Über den Autor:

David Conti wurde 1964 in Rom geboren und verbrachte dort – unterbrochen von einem mehrjährigen Aufenthalt in München – seine Kindheit und Jugend. Nach einem Studium der Theologie, Geschichte und Germanistik in Perugia, Yale und Tübingen, war er mehrere Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position bei einer internationalen Institution in Rom tätig. Seit seinem beruflichen Ausscheiden aus dieser, verbringt er seine Zeit mit Reisen und dem Schreiben der »Don Cavelli«-Reihe. Er lebt abwechselnd in Castel Gandolfo, Zürich und Santa Barbara.

Bei dotbooks veröffentlichte David Conti bereits seine Kriminalromane:

»Don Cavelli und der tote Kardinal – Die erste Mission«

»Don Cavelli und der letzte Papst – Die zweite Mission«

Die Bände sind sowohl als eBook als auch im Print erhältlich.

***

Originalausgabe Januar 2021

Copyright © der Originalausgabe 2020 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Redaktion: Ralf Reiter

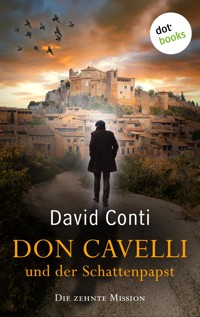

Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Malivan_Iuliia / S. Borisov / pixelklex / anyaivanova / Maxim Khytra

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)

ISBN 978-3-96148-976-3

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Don Cavelli und die Hand Gottes« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

David Conti

Don Cavelli und die Hand Gottes

Die dritte Mission

dotbooks.

Anmerkung des Autors

Dieser Roman wurde im Sommer des Jahres 2019 konzipiert.Die Schreibarbeiten begannen im Dezember 2019, ein Vierteljahr vor Beginn der Coronakrise.Alle Übereinstimmungen mit tatsächlichen Ereignissensind zufällig und nicht beabsichtigt.

D. C.

Herr, erbarme dich unser!Christus, erbarme dich unser!Herr, erbarme dich unserChristus, höre uns!Gott Vater vom Himmel,erbarme dich unser!Gott Sohn, Erlöser der Welt,Gott, Heiliger Geist,Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott.Heilige Maria,bitte für uns!Heilige Gottesgebärerin,Heilige Jungfrau aller Jungfrauen,Heilige Maria, du Helferin der Christen,Heiliger Erzengel Michael,Alle heiligen Engel,Alle heiligen Chöre der seligen Geister,Heiliger Johannes der Täufer,Heiliger Josef,Alle heiligen Patriarchen und Propheten,Heiliger Petrus,Heiliger Paulus,Alle hl. Apostel und EvangelistenHeiliger Georg, du Überwinder aller Zweifel wider den Glauben,Heiliger Blasius, du Helfer in Halsleiden,Heiliger Erasmus, du Tröster in körperlichen Schmerzen,Heiliger Vitus, du Patron der Jugend,Heiliger Pantaleon, du Patron der Kranken,Heiliger Christophorus, du Retter in Gefahren zu Wasser und zu Land,Heiliger Dionysius, du Erleuchter in Gewissensunruhen,Heiliger Cyriakus, du Helfer in Anfechtung des bösen Feindes,Heiliger Achatius, du Beistand in Todesängsten,Heiliger Eustachius, du Ratgeber in den verwickeltsten Drangsalen des Lebens,

Alle heiligen Märtyrer,Heiliger Ägidius, du Patron der Beichtenden,Alle heiligen Mönche und Einsiedler,Heilige Margareta, du Helferin der Mütter,Heilige Katharina, du Patronin der büßenden Sünder,Heilige Barbara, du Patronin der Sterbenden,Alle heiligen Jungfrauen und Witwen,Alle Heiligen Gottes,

Sei uns gnädig, verschone uns, o Herr!Sei uns gnädig, erhöre uns, o Herr!Von allen Übeln, erlöse uns, o Herr!Von aller Sünde,Von deinem Zorne,Von Zorn, Hass und bösem Willen,Von heimlicher Nachstellung des bösen Feindes,Von Pest, Hunger und Krieg,Von Blitz und Ungewitter,Von dem ewigen Tode,In all unseren Nöten und schweren Anliegen,Durch das Geheimnis deiner heiligen Menschwerdung,Durch Dein Kreuz und Leiden,Durch die Verdienste und FürspracheDeiner heiligsten Mutter und mächtigsten Nothelferin,Durch die Verdienste und Fürsprache der Vierzehn Heiligen Nothelfer,Durch die Verdienste und Fürsprache aller Heiligen,Am Tage des Gerichtes,Wir armen Sünder, wir bitten dich, erhöre uns!Dass du uns verschonest,Dass du uns verzeihest,Dass du uns zur wahren Buße und Erkenntnis der Sünden führen wollest,Dass du deine heilige katholische Kirche regieren und erhalten wollest,Dass du unserem Volke Frieden und Einigkeit verleihen wollest,Dass du die Früchte der Erde geben und erhalten wollest,Dass du den Verstorbenen die ewige Ruhe schenken wollest,Du Sohn Gottes.O du Lamm Gottes, welches du hinweg nimmst die Sünden der Welt!Verschone uns, o Herr!O du Lamm Gottes, welches du hinweg nimmst die Sünden der Welt!Erhöre uns, o Herr!O du Lamm Gottes, welches du hinweg nimmst die Sünden der Welt!Erbarme dich unser, o HerrChristus, höre uns!Christus, erhöre uns!Herr, erbarme dich unser!Christus, erbarme dich unser!Herr, erbarme dich unser!

Prolog

Sollte es jemandem einfallen, nach der Adresse des Opus Dei in Rom zu suchen, wird er auf die Villa Tevere in der Viale Bruno Buozzi 73 im eleganten Viertel Parioli stoßen. Ein sauberes, aber relativ unscheinbares Haus. Nur Eingeweihten ist bekannt, dass ein zweiter Eingang existiert. Er befindet sich in der um die Ecke gelegenen Via di Villa Sacchetti 36. Neben beiden Gebäuden finden sich zu beiden Seiten etliche weitere, die nichts mit dem Opus Dei zu tun haben, so dass kein Außenstehender auf die Idee verfallen würde, dass diese beiden Häuser, die zudem in unterschiedlichen Baustilen gehalten sind, miteinander verbunden sein könnten. Ja, der Verbindungsteil macht in der Tat den größten Teil dieser Anlage aus, die allein zwölf Speisesäle und vierzehn Kapellen beherbergt. Ein Umstand, den der Gründer des Opus Dei, Josemaría Escrivá, mit den Worten kommentierte: »Daran sieht man, dass wir mehr beten als essen.«

Beide Gebäude verfügen über ihren eigenen, hermetisch verriegelten Eingang. Der in der Viale Bruno Buozzi ist den Männern vorbehalten, der in der Via di Villa Sacchetti ist für die weiblichen Angehörigen des Opus Dei, denn die sittenstrenge katholische Personalprälatur, die weltweit etwa fünfundachtzigtausend Mitglieder zählt, tut alles, um diese nicht in Versuchung zu führen.

Allerdings können die separaten Eingänge auch hilfreich sein bei Treffen, von denen nicht jeder mitbekommen soll, dass sie stattfinden.

Es war erst Mitte September, doch bereits jetzt schien der Herbst den Sommer endgültig aus der ewigen Stadt vertrieben zu haben. Der Himmel war grau, und ein schneidender Nordwind ließ die Blätter der Platanen durch die Straßen wirbeln. Der dunkelhaarige, schlanke Mann, der mit hochgeschlagenem Mantelkragen die Klingel der Sprechanlage an dem für Frauen reservierten Eingang betätigte, war telefonisch angekündigt worden. Der Anruf kam von weit oben, aus dem sogenannten Apartemento, womit die Wohnung des Papstes gemeint war. Eine Anweisung aus dem Apartemento wurde stets vom Sekretär des Papstes ausgesprochen und so behandelt, als komme sie von diesem selbst. Natürlich hatte man der Bitte um eine Sondergenehmigung sofort entsprochen. Der Mann hörte, wie im Inneren der Schlüssel fünfmal im Schloss gedreht wurde, dann wurde die schwer gepanzerte Tür geöffnet und der Mann trat eilig ein und wurde sogleich von einem durchdringenden Geruch nach Bohnerwachs umfangen. Er griff in die Innentasche seines Jacketts und zog einen dunkelgrünen Pass hervor, den die wie eine Ordensschwester gekleidete Empfangsdame mit geübtem Blick augenblicklich als vatikanisch erkannte. Sie nahm ihn mit einem knappen Lächeln entgegen und warf lediglich pro forma einen hastigen Blick hinein. Trotz seines relativ niedrigen Rangs und seines nach Kurienmaßstäben niedrigen Alters – sie schätzte ihn ein paar Jahre zu jung auf Ende Dreißig – schien dieser Mann außerordentlich wichtig zu sein. Und – wie sie mit einer Mischung aus Bewunderung und schlechtem Gewissen registrierte – viel zu gutaussehend für einen Priester. Er erinnerte sie an diesen französischen Schauspieler, für den sie in einem früheren Leben mal geschwärmt hatte, Gérard Philipe. Mit einem fast wehmütigen Lächeln reichte sie den Pass zurück.

»Grazie, Monsignore.«

Don Cavelli steckte den Pass wieder ein. Die falsche Anrede ließ er unkommentiert. Konnte man das schon als Lüge bezeichnen? Falls ja, würde es nur die erste in einer langen Reihe von Lügen sein. Dies war ja der Grund, warum man ausgerechnet ihn ausgewählt hatte. Er würde lügen, damit der Vatikan gegenüber den Medien die Wahrheit sagen konnte. Zumindest so eine Art von Wahrheit. Es war das, was in klerikalen Kreisen als Amphibolie bezeichnet wurde – mit der Wahrheit lügen.

Erstes Buch

I

Sechs Tage zuvor

Der letzte Tag im Leben von Bernardo Bassi hatte mit dem schrillen Klingeln des Telefons begonnen. Seine Hand tastete verschlafen nach dem Wecker. Es war sieben Uhr einunddreißig. Widerwillig verzog er das Gesicht. Mitten in der Nacht waren er und seine Frau von Gewittergrollen aus dem Schlaf gerissen geworden, und während Rafaela gleich wieder eingeschlafen war, hatte er stundenlang wach gelegen und fühlte sich nun wie gerädert. Er beschloss, das Klingeln zu ignorieren. Es war Sonntagmorgen, und der Anrufer hatte sich todsicher verwählt. Nach fast einer Minute verstummte das Telefon endlich. Bassi drehte sich auf der weichen Matratze um und zog die Decke höher. Erneut begann es zu klingeln. Offenbar war es doch für ihn. Es half nichts, er musste rangehen. Der Bürgermeister von Civita di Bagnoregio schwang die Beine aus dem Bett und schlüpfte in seine abgewetzten Cordpantoffeln. Leise, um seine Frau nicht zu wecken, schloss er die Schlafzimmertür und betrat das Wohnzimmer, das zugleich auch sein Arbeitszimmer war. Er griff zum Hörer und öffnete mit der anderen Hand ein Fenster, um den abgestandenen Essensgeruch des Vorabends hinauszulassen. Etwas Beißend-Künstliches stieg ihm die Nase, was ihn das Fenster unverzüglich wieder schließen ließ.

»Pronto?«

Bei dem Anrufer handelte es sich um die jüngere der beiden Kassiererinnen der Talstation. Die Gute sprach so aufgeregt, dass Bassi eine ganze Weile benötigte, bis er verstand, was sie eigentlich wollte. Angeblich war auf der zweihundertfünfzig Meter langen hölzernen Fußgängerbrücke, die das Bergdorf Civita di Bagnoregio mit der Außenwelt verband, in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Bassi hatte Mühe, das zu begreifen. Wie sollte auf einer Brücke einfach so … Mit einem Schlag fiel es ihm ein. Das nächtliche Donnergrollen. Es war kein Gewitter gewesen. Aber wie …?

Bassi riss sich zusammen. Was war jetzt zu tun? Als Allererstes musste der Zugang in der Talstation für die Öffentlichkeit gesperrt werden, bevor der Strom der Tagestouristen einsetzte, die das malerische Bergdorf besichtigen wollten. Und auch hier oben musste unverzüglich abgesperrt werden, bevor sich Schaulustige auf die Brücke begaben, die jeden Moment einstürzen konnte. Er beendete das Gespräch und führte zwei eilige Telefonate, dann zog er sich an und verließ das Haus. Er musste unbedingt mit eigenen Augen sehen, was mit der Brücke war, vorher konnte er es einfach nicht glauben. Draußen empfing ihn sogleich wieder der beißende Gestank, den er jetzt als Brandgeruch erkannte. Mit einem flauen Gefühl in der Magengrube eilte der Bürgermeister auf dem Kopfsteinpflaster die Hauptstraße hinunter. Dann sah er die gigantische schwarze Rauchwolke und den Lichtschein. Die Brücke brannte offenbar noch immer. Von allen Seiten strömten Dorfbewohner zum Unglücksort, einige von ihnen noch im Morgenmantel. Dann sah er es. Dies war der traurigste Anblick, den Bassi je gesehen hatte. Von der unter Denkmalschutz stehenden kunstvollen Holzkonstruktion standen nur noch hier und dort kümmerliche Reste, und selbst die brachen unter lautem Krachen Stück für Stück weg. In Bassis Kopf rasten die Gedanken. So unendlich viel war nun zu tun, er wusste nicht, wo er anfangen sollte. Er spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach, und mit einem Mal fühlte er sich krank.

Der Verlust der Brücke war eine Katastrophe. Civita di Bagnoregio war von der Außenwelt abgeschnitten. Zu seinem Glück wusste Bassi nicht, dass eine weit grausamere Katastrophe schon sehr bald folgen würde.

II

Zuerst war es nur ein senkrechter Strich, der auf einem Berg emporragte. Doch je näher der große weiße Transporthubschrauber kam, desto deutlicher wurde dieser Strich als der viereckige Kirchturm erkennbar, der die Häuser von Civita di Bagnoregio überragte, das etwa dreißig Kilometer entfernt von der alten Papststadt Viterbo einsam auf einem Hochplateau lag.

Professor Giuliana Mattoni spürte, wie ihre Hände feucht wurden. Wie gerne hätte sie sie abgewischt, doch das würde noch warten müssen. Die Hände – wie auch der Rest ihres Körpers, mit Ausnahme des Kopfes – steckten bereits in dem luftdichten roten Kunststoffanzug. Bevor sie landeten, würden sie und ihre elf Kollegen auch noch das Kopfteil aufsetzen. Dann würden sie endgültig wie Astronauten aussehen. Im Labor hatten sie diese Schutzkleidung natürlich schon diverse Male getragen, aber das hier war etwas völlig anderes. Möglicherweise – nein: wahrscheinlich – handelte es sich um falschen Alarm. Der Arzt, der mit zitternder Stimme wenige Minuten nach vierzehn Uhr im Staatlichen Institut für Seuchenbekämpfung angerufen hatte, war allerdings fest davon überzeugt gewesen, dass in Civita di Bagnoregio die Pest ausgebrochen war. Irgendein tief in ihrem Inneren verschütteter Teil von Professor Mattoni verspürte eine Art von erregendem Jagdfieber.

Die Pest.

Wenn es eine Rangfolge für Seuchenkrankheiten gäbe, würde die Pest ganz oben stehen. Professor Mattoni kannte sogar einen Biologen, der die Pest, nicht ohne ein gewisses Maß an Zynismus, als Königin der Seuchen bezeichnet hatte, und rein vom wissenschaftlichen Standpunkt aus musste sie zugeben, dass er recht hatte. In der Tat hieß Pestis nichts anderes als Seuche. Für gewöhnlich hatte man es im Institut lediglich mit Masern und ähnlichen, nicht harmlosen, aber vergleichsweise alltäglichen Krankheiten zu tun. Natürlich war die Pest, ganz im Gegensatz zu dem, was viele glaubten, keineswegs ausgerottet. Im Winter von 1910 auf 1911 gab es in der Mandschurei auf einer Strecke von zweitausendsiebenhundert Kilometern einen Ausbruch, der sechzigtausend Menschen das Leben kostete. Von 1978 bis 1992 meldete die Weltgesundheitsorganisation WHO 1451 Todesfälle in einundzwanzig Ländern. 1994 starben sechsundfünfzig Menschen im indischen Surat. 2003 und 2008 fanden Ausbrüche im Kongo mit insgesamt einhundertvierundsechzig Toten statt. Ebenfalls 2008 starben drei Menschen in Uganda. In den USA erkranken jährlich zehn bis zwanzig Menschen durch Pesterreger, die durch Präriehunde übertragen werden. 2009 und 2014 kamen mehrere Menschen in verschiedenen Provinzen Chinas zu Tode, 2019 zwei Personen in Venezuela, und nicht zuletzt kommt es auch in Madagaskar immer wieder zu Pestausbrüchen, denen allein seit 2010 über sechshundert Menschen erlegen sind. Nein, die Pest war auch heute noch sehr real. Allerdings nicht in Italien. Nicht mehr. Natürlich hatte es in früheren Zeiten Pestausbrüche gegeben. 1347 hatte die Seuche im Land erbarmungslos gewütet, und in Venedig, Florenz, Genua und zahlreichen anderen Städten hatte es Hunderttausende von Toten zu beklagen gegeben. Historiker gingen davon aus, dass mindestens ein Drittel, wenn nicht gar die Hälfte der italienischen Bevölkerung dabei ums Leben gekommen war und weltweit insgesamt weit über fünfzig Millionen Menschen.

Aber heutzutage hatte man andere Probleme. So meldete das Auffanglager in Bari, dass unter den Migranten aus Nordafrika ein beunruhigend hoher Prozentsatz an der Krätze oder an einer besonders tückischen Tuberkulose erkrankt war, die sich in den Knochen festsetzte. Beides ansteckende Erkrankungen, die es seit Jahrzehnten in Italien nicht mehr gab; von den extrem vielen HIV-Erkrankten ganz zu schweigen. Aber die Pest? Das wollte sie sich lieber nicht ausmalen. Der Arzt hatte am Telefon von Symptomen wie bei einer schweren Grippe gesprochen, allerdings auch von Beulen in Achseln und Leisten. Typische Symptome der Beulenpest. Überdies schien die Krankheit hochinfektiös zu sein. Professor Mattoni überflog noch einmal ihre Aufzeichnungen. Nach Angaben des Arztes hatte »Patient null«, der Bürgermeister des Ortes, ein Mann namens Bassi, am Vormittag erste Krankheitszeichen an sich entdeckt, diesen aber zunächst keine größere Bedeutung beigemessen. Bereits eine Stunde später war er schwer erkrankt und einige Stunden darauf verstorben, nicht ohne inzwischen auch seine Ehefrau angesteckt zu haben. Das war der letzte Kenntnisstand, der Professor Mattoni vorlag. Um was auch immer es sich bei dieser Krankheit handelte, sie war hochansteckend und potenziell tödlich. Man durfte von Glück reden, dass die bisher einzige Meldung darüber aus diesem winzigen und abgelegenen Bergdorf gekommen war. Oberste Priorität musste sein, eine Ausbreitung zu vermeiden. Soweit sie erfahren hatte, gab es nur einen einzigen Zugang zum Dorf, und den hatte die Polizei auf Geheiß des Gesundheitsministeriums inzwischen abgeriegelt. Hoffentlich noch rechtzeitig. Die Bewohner des Ortes würden in den mitgeführten Kunststoffzelten unter Quarantäne gestellt werden. Natürlich nicht mehr, wie früher die Pestschiffe vor Venedig, für vierzig Tage (von dem italienischen quaranta – vierzig – war das Wort Quarantäne abgeleitet), aber doch mindestens, bis man herausgefunden hatte, um was für eine Infektion es sich handelte.

In ihrem Kopfhörer war die Stimme des Piloten zu hören, der ankündigte, dass die Landung des Hubschraubers aufgrund heftigen Windes etwas härter ausfallen könnte. Mattoni sah aus einem der kleinen Fenster nach unten. Sie würden direkt vor der Kirche runtergehen, offenbar die einzige größere freie Fläche in dem Dorf. Professor Mattoni setzte den Kopfhörer ab und griff nach der Schutzhaube auf ihrem Schoß. Ihre elf Kollegen waren bereits damit beschäftigt. Niemand sprach. Zum einen, weil der Lärm des Rotors viel zu laut war, zum anderen war alles Wichtige mehrfach besprochen, und niemand war in der Stimmung für Smalltalk. Sorgfältig verband sie ihre Haube mit dem Anzug und überprüfte zweimal, ob es wirklich keine undichte Stelle gab. Dann aktivierte sie an ihrem Smartphone das Bluetooth-Signal und steckte das Gerät in eine durchsichtige Tasche an ihrem linken Ärmel. Jetzt würde sie über das Sprechsystem in ihrer Haube nicht nur direkt mit ihren Kollegen kommunizieren, sondern auch nach draußen telefonieren können.

Mit einem harten Ruck, den Professor Mattoni in der ganzen Wirbelsäule spüren konnte, setzte der Hubschrauber auf. Jemand öffnete die Ausstiegsluke, und einer nach dem anderen verließen sie den Hubschrauber über die drei ausgeklappten Stufen. Schwerfällig und vorsichtig. Mattoni musste an die grobkörnigen Fernsehbilder von der Landung der Apollo 11 auf dem Mond denken. Sie sahen nicht nur aus wie Astronauten, sie verhielten sich auch beinahe so.

Zunächst würden sie den Arzt aufsuchen, um sich über den aktuellen Stand der Situation informieren zu lassen. Professor Mattoni tippte durch die durchsichtige Ärmelfolie hindurch auf die Navigationsapp ihres Smartphones, in der sie die Adresse seiner Praxis bereits gespeichert hatte. Augenblicklich erschienen eine Karte des Ortes und eine eingezeichnete blaue Linie, die an ihrem Standpunkt begann. Offenbar war es nicht weit. Natürlich nicht, in diesem winzigen Ort war nichts weit entfernt. Mit einer Geste wies sie den anderen die Richtung, und der kleine Trupp setzte sich in Bewegung. Mattoni war nicht bewusst, dass die Schutzanzüge der Ärzte nicht das einzige waren, was an die Mondlandung erinnerte: Genau wie auf dem Mond würde man hier auf kein menschliches Leben treffen.

III

Eine alte Kurienweisheit lautet: »Wer nicht länger als fünfzehn Minuten beim Papst ist, ist unwichtig.« Es handelt sich bei diesen kurzen Audienzen in aller Regel um eine reine Höflichkeit von Seiten des Heiligen Vaters, ein Ereignis, nach dem der Besucher voller Stolz verkünden kann: »Ich habe mit dem Papst gesprochen.« So gut wie nie geht es dabei wirklich um Inhalte, es ist ein mehr oder weniger steifer Smalltalk, mehr nicht. Dennoch nimmt der Strom der Besucher kein Ende. Der Papst ist eben nicht nur Regierungschef eines Landes und Oberhaupt der größten Glaubensgemeinschaft der Welt, er ist auch die prominenteste Person überhaupt. Der Promi, zu dem all die anderen Promis pilgern. Demzufolge ist die Liste derjenigen, die um eine Audienz ersuchen, weit länger, als es zeitlich überhaupt realisierbar ist. Nicht wenige Besucher, die sonst keine andere Möglichkeit sehen, lassen dem Heiligen Vater daher eine Spende für wohltätige Zwecke zukommen, für die sich dieser dann in einem persönlichen Gespräch bedankt. Es versteht sich von selbst, dass so eine Spende schon von einigem Gewicht sein sollte, einem Gewicht, das etwa bei zehntausend Euro beginnt.

Für die Audienz des nächsten Besuchers hingegen hatte man eine volle Stunde eingeplant, was diesen als »wichtige Person« auswies. Seine Lebensgeschichte war in Italien allgemein bekannt. Angelo Montechiesa war ein Unternehmer, der auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen war und sich nach oben gearbeitet hatte. Zunächst hatte er den Hof seiner Eltern in einen kleinen Handel für Düngemittel umgewandelt. Bald darauf hatte er auf Kunstdünger umgestellt, und von da an florierten die Geschäfte. Ende der siebziger Jahre besaß er bereits drei große Fabriken und beherrschte sechzig Prozent des ganzen italienischen Marktes für Dünger, den er in modernsten Labors produzieren ließ. In den neunziger Jahren hatten die Gewinne die Hundert-Millionen-Marke überschritten. Montechiesa hatte sich aus dem operativen Tagesgeschäft zurückgezogen und war als Mitglied des internationalen Jetsets überall zu Hause gewesen. Die erste große Wende in seinem Leben. Die zweite trat acht Jahre später ein, als seine bildhübsche Frau und seine beiden Töchter bei einem Autounfall auf der Basse Corniche bei Cap Ferrat zu Tode kamen. Für Montechiesa war eine Welt zusammengebrochen. Von heute auf morgen hatte er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, und von hier an wussten nur Wenige, was aus ihm geworden war, und diejenigen, die es wussten, konnten es kaum fassen. Montechiesa hatte sich dem Glauben zugewandt, und wie bei allem in seinem Leben tat er auch dies gründlich. Er gab sein Luxusleben auf, trat dem strengkatholischen Opus Dei bei und spendete große Summen für die Wohlfahrt. Außerdem gründete er eine Stiftung zur Förderung des christlichen Glaubens.

Vor einem Jahr hatte er zum ersten Mal dem Heiligen Vater einen, wie er es in einem begleitenden Brief formulierte, »bescheidenen Beitrag« von einer Million Euro zukommen lassen, und von da an war jeden Monat eine Spende in gleicher Höhe eingegangen. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Großspendern, die ihre Gabe, versteckt unter einem Maximum an beschönigenden Worten, Schmeicheleien und Demutsbekundungen, so dass man sich schon fast in die korrupten Zeiten der Borgias zurückversetzt fühlte, mit Forderungen nach handfesten Gegenleistungen verbanden, hatte Montechiesa niemals etwas Derartiges auch nur angedeutet. Vor drei Monaten dann hatte er zum ersten Mal um eine Audienz ersucht, die auch bald darauf stattgefunden hatte. Der Heilige Vater hatte ihm die Hand geschüttelt und gesagt: »Wir haben gehört, dass Sie wertvolle Arbeit leisten.« Eine vatikanische Standardformulierung, die freundlicher klingt, als sie gemeint ist. Die Betonung liegt dabei auf »wir haben gehört«, was beinhaltet, dass man nicht behaupten möchte, dass es auch wahr ist. Wie den allermeisten entging auch Angelo Montechiesa diese feine Nuance. Vielleicht war er aber auch nur zu höflich, sich etwas anmerken zu lassen. Jedenfalls hatte er sich als überaus gebildeter und angenehmer Gesprächspartner gezeigt, der kenntnisreich über die heutigen Probleme der Kirche und des Glaubens sprach. Mit den Worten Benedikt XVI. kritisierte er eine Diktatur des Relativismus, in der alle tradierten Werte nach und nach erst in Zweifel gezogen, dann verspottet und schließlich bekämpft und abgeschafft wurden. Er beklagte den allgemeinen Verfall des Glaubens, der zur Folge hatte, dass viele Menschen, wenn überhaupt, nur noch zu Weihnachten in die Kirche gingen –– und auch dies mehr in Erwartung einer feierlichen Showveranstaltung – und dass fast nur noch in ausweglosen Notsituation mit der wohlfeilen Bitte um ein Wunder gebetet wurde. Dies alles erfülle ihn mit großer Sorge und Trauer, und er sehe nicht, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern würde. Natürlich dürfe man dennoch niemals in Resignation verfallen, hatte er mit einem tapferen Lächeln hinzugefügt, sondern müsse auf bessere Zeiten hoffen, in denen der allgemeine Egoismus geschwächt werde; Zeiten, in denen man bereit sei, Opfer zu bringen, und in denen der Glaube wieder gestärkt würde.

Der Heilige Vater hatte all dem nur zustimmen können, und nach einer knappen Stunde hatte sich Montechiesa respektvoll verabschiedet. Noch zwei weitere Male war er seither zu einer Audienz erschienen, und jedes Mal war seine Heiligkeit hinterher auffällig entspannt und milde gestimmt gewesen. Die Gespräche mit Montechiesa, der freimütig aussprach, was ein moderner Papst in dieser Deutlichkeit nicht öffentlich sagen konnte, schienen ihm gutzutun; das war nicht nur seinem Sekretär, Monsignore Longhi, sondern auch anderen engen Mitarbeitern aufgefallen.

Umso überraschter war Longhi, den Heiligen Vater nach dieser letzten Audienz in einem gänzlich anderen Zustand vorzufinden. Das Kirchenoberhaupt sah grau im Gesicht aus und wirkte um Jahre gealtert. Der alte Mann schien unter Schock zu stehen. Auf Longhis besorgte Fragen nach seinem Wohlergehen reagierte er nicht. Er starrte nur mit leerem Blick auf die marmorne Schreibtischplatte vor sich und murmelte undeutlich vor sich hin. Erst beim dritten Mal verstand der Sekretär die Worte einigermaßen deutlich: »Der sanfte Weg. Der sanfte Weg.«

IV

Salvatore di Castro konnte sich noch lebhaft an den Moment erinnern, als er zum ersten Mal jemanden in einem fernen Land zurückgelassen hatte. Eine Dame mit den Namen Lundquist war das gewesen. Ihr Ehemann hatte erst mit Bitten, dann mit Drohen und schließlich mit Flehen versucht, ihn dazu zu bewegen, noch ein paar Minuten auf seine Frau zu warten, die, wie er immer wieder aufgeregt versicherte, jede Sekunde auftauchen müsste, aber di Castro war hart geblieben. Zumindest äußerlich, innerlich hatte er mit dem Paar mitgefühlt. Schließlich hatte der Mann verkündet, mit dem gesamten Gepäck von Bord gehen zu wollen, aber auch dafür war es mittlerweile zu spät gewesen. Das Schiff hatte mit dem Mann und ohne die Frau von Madeira abgelegt. Während der übrigen Reise hatte Kapitän di Castro immer wieder an die beiden denken müssen und sich mit einem schlechten Gewissen geplagt. Aber das war neunzehn Jahre her. Inzwischen hatte er den Überblick darüber verloren, wie viele Passagiere er zurückgelassen hatte. Es waren jedenfalls eine ganze Menge; er hatte schon lange kein Mitleid mehr mit ihnen. Bei Hafenliegegebühren von bis zu hunderttausend Euro pro Tag konnte man eben nicht noch zehn Minuten länger warten.

Abgesehen von der obligatorischen Seenotrettungsübung, bei der sich am ersten Tag der Reise alle Passagiere mit ihren Schwimmwesten an den ihnen zugewiesenen Sammelpunkten einzufinden hatten, war das rechtzeitige Zurückkommen an Bord die einzige Pflicht, die man den Leuten zumutete. Wer meinte, dies nicht ernst nehmen zu müssen, hatte eben Pech gehabt und – wie di Castro schon manches Mal nicht ohne Schadenfreude gedacht hatte – etwas fürs Leben gelernt. Natürlich wurde er vor dem Ablegen immer informiert, wenn ein Passagier fehlte, aber es war in der Tat nur eine Information, die er als Kapitän zur Kenntnis nahm. Mehr nicht. Auch heute war es mal wieder so weit. Ein Passagier namens Emilio Villanova war nicht rechtzeitig wieder an Bord gekommen. Und wieder einmal war es in Rio de Janeiro gewesen. Warum verpassten gerade hier so viele die Abfahrt? Das war geradezu eine Ironie des Schicksals, denn an manch anderem Ort hatte man noch Gelegenheit, den nächsten Hafen mit dem Zug zu erreichen, aber nach Rio setzte die MS Fortuna zur Atlantiküberquerung an. Fünf Tage auf hoher See. Di Castro war bekannt, dass unter den Offizieren gelegentlich Wetten liefen, ob der Passagier im nächsten Hafen wieder an Bord kommen würde. Die Chancen standen erfahrungsgemäß etwa fifty-fifty.

Der Mann namens Villanova, er hieß nicht wirklich so, aber dieser Name war in einen von zweihundert im Standesamt von Triest gestohlenen Blankopässen eingetragen worden, gehörte nicht zu denjenigen Passagieren, die je nach Veranlagung fassungslos, wütend oder panisch auf das Ablegen ihres Schiffes reagierten. Er hatte nie beabsichtigt, bei der Passage über den Atlantik an Bord der MS Fortuna zu sein, er saß inzwischen längst in der ersten Klasse eines Flugzeugs nach Rom; der eigentliche Zweck seiner Reise war bereits erfüllt.

V

Donato Cavelli blickte auf das Grab hinab. Wie lange war Elena jetzt tot? Manchmal kam es ihm wie eine Ewigkeit vor, an anderen Tagen hatte er das Gefühl, gerade erst mit ihr gesprochen zu haben, und sie sei nur für einen Moment aus dem Zimmer gegangen. Noch immer träumte er nachts von ihr, und jedes Mal traf ihn beim Aufwachen die Erkenntnis, dass sie nie wieder zurückkehren würde, wie ein Schlag in die Magengrube, und er versuchte, die Erinnerung daran zu verdrängen, dass seine Frau mitten in Rom, direkt vor dem Vittorio-Emanuele-Monument, ums Leben gekommen war. Überfahren von einem rücksichtslosen Raser, der anschließend Fahrerflucht begangen hatte und nie zur Rechenschaft gezogen werden konnte.

Cavelli kam oft an ihr Grab. Nicht nur an bestimmten Jahrestagen, wie ihrem Geburtstag, dem Hochzeitstag oder ihrem Todestag, er kam immer, wenn er sich besonders einsam fühlte, und redete ein bisschen mit ihr. Heute war wieder so ein Tag gewesen. Jetzt fühlte er sich etwas besser. Er wandte sich ab und strebte dem Ausgang des von hohen Mauern umgebenen winzigen Friedhofs zu. Der Campo Santo Teutonico lag zwar auf dem Areal der Vatikanstadt, ganz in der Nähe der modernen Audienzhalle, gehörte aber offiziell zu Italien. Dennoch bestimmte allein der Vatikan, wer hier begraben werden durfte, und nicht wenige Gläubige setzten alles daran, dass ihnen diese besonders prestigeträchtige Ehre zuteilwurde. Fast immer vergeblich, denn der Platz war äußerst knapp bemessen und wurde heutzutage fast ausschließlich an Angehörige der Erzbruderschaft zur schmerzhaften Muttergottes vergeben.

Seit 1527 hatten fast alle Mitglieder der Cavellis hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Ein besonderes Privileg der Cavelli-Familie. Eines von vielen. Nach neunundneunzig Jahren wurden die Gräber dann eingeebnet, bis auf eines: das Grab seines Urahns Umberto Cavelli, auf den all diese Privilegien zurückgingen. Es existierte eine Urkunde, welche Papst Julius II. am einunddreißigsten Januar 1513 – nur wenige Wochen vor seinem Tod – ausstellen ließ, in der verfügt worden war, dass Capitano Umberto Cavelli künftig »liberatus ab ullis calamitatibus« – also »frei von allen Nöten« – zu stellen sei. Diese – »in tiefster Dankbarkeit« – ausgefertigte Urkunde galt nicht nur für Umberto Cavelli selbst, sondern auch für seine Familie und all seine Nachkommen, und sie beinhaltete neben einer geradezu märchenhaft hohen pekuniären Zuwendung auch das Wohnrecht innerhalb des Vatikan sowie eine Reihe weiterer Rechte und Vergünstigungen. Was Capitano Cavelli für Julius II. getan hatte, wurde in der Urkunde nicht erwähnt, zweifellos aus gutem Grund. Einem ziemlich blutigen Grund. Die Cavellis hatten zartfühlenderweise nie versucht, es in Erfahrung zu bringen. Es war besser, die Vergangenheit nicht aufzuwühlen. Entscheidend war nur, dass die über Jahrhunderte vererbte Urkunde, die wohlverwahrt in einem Banksafe in Rom lag, weiterhin gültig war und blieb. Nicht bis in alle Ewigkeit, das nicht, aber immerhin »bis zum Jüngsten Tag«. Das war ausreichend.

Natürlich waren im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Versuche unternommen worden, die Cavellis loszuwerden, meist von Klerikern, die in der Kurie einen mittleren Rang einnahmen, doch niemals war ein solches Ansinnen von einem amtierenden Papst unterstützt worden, denn diese verstanden nur zu gut, dass das Aufheben einer gültigen Urkunde eines früheren Papstes auch ihre eigene Unantastbarkeit in Frage gestellt hätte.

Der Vatikan war nicht aus einem Guss, er hatte sich innerhalb von Jahrhunderten entwickelt, er verfügte über viele zarte Verästelungen, die Wichtiges zum Gesamtgebilde beitrugen und an die man nicht rührte, und eine dieser unantastbaren Verästelungen war nun mal die Cavelli-Dynastie.

VI

Professor Giuliana Mattoni presste die Kiefer aufeinander, sie musste sich zwingen, äußerlich gelassen zu bleiben. Statt bei dem per Mail zugesagten Termin mit dem Gesundheitsminister saß sie nun irgendeinem Referenten namens Dr. Polo gegenüber, der oberhalb des Halses über mehr Haargel als Verstand verfügte, und versuchte nun seit fünfzehn Minuten, den Mann vom Ernst der Lage zu überzeugen, und dies ohne ihrem Gegenüber die offenbar geradezu erhoffte Gelegenheit zu geben, das Ganze als hysterischen Auftritt eines weiblichen Wissenschaftlers zu verbuchen, der es an dem gebotenen nüchternen Blick auf die Fakten mangelte. Was jetzt dringend erforderlich war, waren erweiterte Vollmachten, um ad hoc Gebiete zu Sperrzonen zu erklären, falls irgendwo weitere Krankheitsfälle auftauchen würden, sowie zusätzliche Gelder zur Entwicklung eines Impfstoffs.

»Wir hatten bereits im Kongo mit Pestausbrüchen zu tun«, führte Professor Mattoni aus, »aber dies hier ist weit schlimmer. Es handelt sich um den aggressivsten Erreger, den wir je gesehen haben. Er wird durch die Luft übertragen, und schon allerkleinste Partikel führen zur sicheren Infektion, und die wiederum – und auch das ist ungewöhnlich – ist zu hundert Prozent tödlich. Wir haben eine Reihe von Tests durchgeführt, und bislang spricht der Erreger auf keinen der geprüften Wirkstoffe an. Wir müssen daher … «

»Ihr Engagement in allen Ehren, Professor Mattoni«, Dr. Polo hob leicht seine sorgfältig manikürte Hand; in seinem Tonfall lag Nachsicht, »aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist diese Krise, die wir, seien Sie dessen versichert, außerordentlich ernst nehmen, bereits vorbei. Es gab einen Ausbruch in diesem kleinen Bergdorf, bei dem tragischerweise alle Bewohner ums Leben gekommen sind. Wie das passieren konnte, wissen wir nicht. Vielleicht ein infizierter Tourist aus Afrika? Was wir aber wissen, ist, dass es seitdem in Italien zu keiner weiteren Infektion gekommen ist. Sagten Sie nicht eingangs, dass die Inkubationszeit sehr kurz ist?«

»Richtig, außergewöhnlich kurz sogar. Maximal zwei bis drei Stunden, aber dennoch … «

»Wenn es also weitere Infektionen gäbe, dann wüssten wir es bereits.«