Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

Dans cette évocation biographique et personnelle de la figure et de l’œuvre de Dostoïevski, Stefan Zweig dresse le portrait de celui qui fut pour lui l'un des trois maîtres du XIXe siècle, avec Balzac et Dickens, que plus que nul autre il a aimé et médité. A travers ses propres impressions, il éclaire ce que la lecture de Dostoïevski provoque au plus profond de chacun.

« Dostoïevski semble s’ouvrir les veines pour peindre avec son propre sang le portrait de l’homme futur.

Personne n’a eu de l’homme une connaissance plus approfondie que lui ; il a pénétré le mystère de l’âme plus profondément que nul autre avant lui. »

Traduction intégrale d'Henri Bloch, 1928.

EXTRAIT

Son visage fait penser à celui d’un paysan. Les joues creuses, terreuses, presque sales sont plissées, ridées par de longues souffrances. Sa peau est desséchée, fendillée, décolorée, privée de son sang par vingt ans de maladie. De part et d’autre, deux blocs de pierre, saillants : les pommettes slaves encadrent une bouche dure ; le menton à l’arête vive est recouvert d’une barbe en broussaille. La terre, le roc, la forêt, un paysage primitif et tragique, tel nous apparaît le visage de Dostoïevski. Tout est sombre, près du sol, sans beauté, dans cette face de paysan, presque de mendiant : plat, terne, sans couleur, une parcelle de la steppe russe projetée sur de la pierre. Même les yeux enfoncés dans leurs orbites sont impuissants à éclairer cette glaise friable, car leur flamme ne jaillit pas vers l’extérieur, pour nous éclairer et nous aveugler ; ils s’enfoncent pour ainsi dire vers l’intérieur, ils brûlent le sang de leur regard acéré. Dès qu’ils se ferment, la mort s’abat sur ce visage : à la tension nerveuse qui maintenait ses traits flous succède une léthargie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 174

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE

— LITTÉRATURE RUSSE —

Stefan Zweig

1881 – 1942

DOSTOÏEVSKI

1920

Traduction d’Henri Bloch, 1928.

© Bibliothèque russe et slave, 2019

© Henri Bloch, 1928

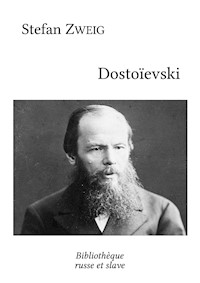

Couverture : Photographie de DOSTOÏEVSKI.

* * *

Cette étude, dont des premiers fragments ont paru dans « Dostojewski: Der Kampf um die Wahrheit », Österreichische Rundschau, 40, 1914, p. 199-203, et « Dostojewski. (Der Mythos der Selbsgeburt) », Die Zukunft, 23 janvier 1915, p. 111-117, a été publiée dans Drei Meister, Insel, Leipzig, 1920. Elle fut traduite en français par Henri Bloch aux Éditions Rieder, Paris, 1928, traduction reprise dans Trois maîtres, Grasset, Paris, 1949.

Par rapport à la traduction d’Henri Bloch, l’orthographe des noms russes a été harmonisée et modernisée.

Ne pas aboutir fait ta grandeur.

G

PRÉLUDE

RENDRE pleine justice à Fédor Michaïlovitch Dostoïevski, montrer toute son importance pour notre vie intérieure est tâche difficile et hasardeuse. L’envergure et la puissance de son individualité échappent à tout procédé actuel d’appréciation.

Au premier contact on se croyait en présence d’une œuvre limitée, d’un écrivain, et on découvre l’infini, un monde aux astres mouvants et dont les sphères résonnent d’une étrange harmonie. Le découragement vous saisit : ce monde jamais on ne le pénétrera entièrement. Ce qu’il vient nous offrir, c’est un pouvoir magique trop lointain, une pensée qui se perd dans un infini trop nuageux, pour que sans intermédiaire l’âme puisse contempler ce ciel comme celui de sa patrie.

Dostoïevski n’est rien, si on ne le revit pas en soi-même. La force de notre propre sympathie, il nous faut la vérifier, la tremper au plus profond de nous-mêmes et la hausser jusqu’à une réceptivité nouvelle et accrue. Il nous faut creuser jusqu’aux racines les plus secrètes de notre être pour découvrir ce qui nous rattache à son humanité, bizarre au premier abord, si merveilleusement vraie ensuite. Là, dans notre tréfonds, dans ce qui est éternel et immuable, racine à racine, nous pouvons espérer découvrir le lien qui nous unira à Dostoïevski.

Combien il semble étranger à tout regard extérieur ce paysage russe sans chemins, comme la steppe de sa patrie, et si différent de notre monde. Rien de gracieux n’y arrête notre regard, rarement une heure paisible nous incite au repos. Un crépuscule mystique du sentiment, tout chargé d’éclairs, alterne avec un esprit d’une lucidité froide et souvent glaciale ; au lieu d’un soleil qui nous réchauffe, une aurore boréale et sanglante illumine le ciel. En pénétrant dans l’univers de Dostoïevski on découvre un paysage antédiluvien, un monde mystique, primitif et virginal : une douce angoisse vous étreint comme à l’approche de forces élémentaires et éternelles ; bientôt l’admiration et la foi vous incitent à rester, tandis que, d’autre part, malgré notre émotion, notre instinct devine que notre séjour là-bas ne sera pas éternel : il nous faudra revenir vers notre monde plus aimable, plus clément encore que plus étroit. À notre honte nous constatons que ce paysage d’airain est trop vaste pour nos regards : cette atmosphère tour à tour glaciale ou brûlante est trop vive et rend notre respiration haletante. L’âme s’enfuirait devant cette majesté d’épouvante si un ciel pur, de bonté infinie, ne s’étendait au-dessus de ce paysage effroyablement terrestre, implacablement tragique. C’est un ciel de notre monde, mais dans cette atmosphère intellectuelle si intensément glaciale sa voûte tend davantage vers l’infini que dans notre zone tempérée. De ce paysage il faut lever les yeux vers le ciel pour deviner la consolation infinie qui se dégage de cette infinie tristesse d’ici-bas ; dans l’angoisse on a le pressentiment de la grandeur, dans les ténèbres on a le pressentiment de Dieu.

Si nous nous haussons ainsi jusqu’à la compréhension parfaite de l’œuvre de Dostoïevski notre respect se transformera en un amour ardent ; mais nous devrons creuser jusqu’au tuf pour comprendre ce qu’il y a de profondément fraternel, d’universellement humain dans ce Russe. Quelle longue descente, quel labyrinthe il nous faut parcourir pour scruter jusqu’en son tréfonds le cœur de ce géant : cette œuvre unique, puissante et immense, lointaine et effrayante, est de plus en plus mystérieuse au fur et à mesure que nous tentons de pénétrer dans sa profondeur infinie. Partout elle plonge dans le mystère, chacun de ses personnages nous fait descendre, comme dans un puits, vers les abîmes démoniaques de l’humanité, et le moindre coup d’aile de son esprit frôle la face de Dieu.

Derrière toute cloison de son œuvre, derrière le visage de chacun de ses personnages, derrière chaque pli de ses voiles règnent à la fois la nuit et la lumière éternelles ; car sa vocation et sa destinée sont liées de façon indissoluble à tous les mystères de l’être. Son monde s’agite entre la mort et la démence, entre le rêve et la réalité éclatante ; le problème de son moi touche toujours à un problème insoluble de l’humanité ; le moindre coin qu’il met en lumière a en lui un reflet de l’infini. Homme, écrivain, Russe, politique, prophète : son être fait rayonner en nous le sentiment de l’éternité. Vers lui nul chemin n’aboutit, nulle question ne sonde l’abîme ultime de son cœur. L’enthousiasme seul a le droit de s’approcher de lui, humblement, tout honteux de n’être pas à la hauteur de son amour, de son respect du mystère de l’homme.

Dostoïevski lui-même ne fait pas le moindre effort pour nous faciliter son approche. Les autres créateurs de puissance parmi nos contemporains ont manifesté leur volonté. Wagner joignait à son œuvre un programme explicatif, des articles de polémique et de défense ; Tolstoï ouvrait toutes grandes les portes de sa vie quotidienne, prêt à accueillir chaque curiosité, à répondre à chaque question. Dostoïevski ne révèle son intention que dans l’œuvre achevée ; il consume ses plans dans l’ardeur de la création. Toute sa vie il fut taciturne et sauvage ; c’est tout juste si nous avons des preuves de sa vie extérieure et physique. Il n’eut d’amis que dans sa jeunesse ; l’homme fait demeura solitaire ; se donner à quelqu’un lui paraissait enlever une part de son amour pour l’humanité tout entière. Ses lettres trahissent la détresse de son existence, les souffrances de son corps torturé. Malgré leurs plaintes, leurs appels désespérés, elles gardent leur secret. De longues années, toute sa jeunesse, sont enveloppées de ténèbres : aujourd’hui, celui dont nos pères ont vu étinceler le regard, nous paraît appartenir à une humanité lointaine, inaccessible à notre esprit, être un héros de légende, un saint. Ce crépuscule fait de vérité et de pressentiment qui estompe les vies sublimes d’Homère, de Dante, de Shakespeare sublimise également ses traits. Ce n’est pas en étudiant des documents, c’est en l’aimant et en l’étudiant lui-même que nous verrons son destin prendre forme. Il faut donc descendre à tâtons, seul, sans guide, jusqu’au cœur de ce labyrinthe, retrouver le fil d’Ariane dans son âme, dans l’enchevêtrement de ses passions. Plus nous nous plongerons en lui, plus nous approfondirons nos propres sensations : quand nous aurons atteint ce qui est vraiment et généralement humain en nous, nous serons près de lui.

Quiconque arrive à une profonde connaissance de soi-même connaît bien Dostoïevski qui a touché les limites extrêmes de toute humanité. En cheminant à travers son œuvre nous traversons les purgatoires de la passion, l’enfer des vices, et tous les degrés de la souffrance humaine : la souffrance de l’homme, la souffrance de l’humanité, la souffrance de l’artiste, et la dernière, la plus cruelle de toutes, la tourmentante soif de Dieu. La route est sombre ; seules la flamme intérieure de la passion et la volonté de vérité nous empêcheront de nous égarer ; il faudra explorer l’abîme de notre moi avant d’aborder le sien ; il n’envoie pas de messagers ; seule l’expérience nous mènera vers lui. Il n’a nul témoin, sauf cette trinité mystique de qui est artiste par la chair et l’esprit : ses traits, sa destinée, son œuvre.

LE VISAGE

SON VISAGE fait penser à celui d’un paysan. Les joues creuses, terreuses, presque sales sont plissées, ridées par de longues souffrances. Sa peau est desséchée, fendillée, décolorée, privée de son sang par vingt ans de maladie. De part et d’autre, deux blocs de pierre, saillants : les pommettes slaves encadrent une bouche dure ; le menton à l’arête vive est recouvert d’une barbe en broussaille. La terre, le roc, la forêt, un paysage primitif et tragique, tel nous apparaît le visage de Dostoïevski. Tout est sombre, près du sol, sans beauté, dans cette face de paysan, presque de mendiant : plat, terne, sans couleur, une parcelle de la steppe russe projetée sur de la pierre. Même les yeux enfoncés dans leurs orbites sont impuissants à éclairer cette glaise friable, car leur flamme ne jaillit pas vers l’extérieur, pour nous éclairer et nous aveugler ; ils s’enfoncent pour ainsi dire vers l’intérieur, ils brûlent le sang de leur regard acéré. Dès qu’ils se ferment, la mort s’abat sur ce visage : à la tension nerveuse qui maintenait ses traits flous succède une léthargie.

Notre sensibilité nous fait d’abord reculer devant cette face, comme elle nous a fait reculer devant l’œuvre ; mais voici l’admiration qui nous saisit timidement d’abord, bientôt avec passion, avec un enthousiasme croissant. Car ce n’est que ce qu’il y a de charnel, de bassement humain dans son visage qui a projeté une lueur sur ce deuil primitif à la fois sinistre et sublime. Telle une coupole d’une blancheur resplendissante, le front puissant et bombé se dresse au-dessus de cette face étroite ; brillant, façonné à coups de marteau, ce dôme de l’esprit émerge de l’ombre et des ténèbres : marbre résistant au-dessus de la molle argile de la chair, des broussailles incultes des joues. Toute la lumière afflue vers le haut de ce visage : quand on regarde son portrait, on ne voit que ce front large, puissant, majestueux, dont l’éclat, l’ampleur semblent augmenter à mesure que le reste du visage est consumé par l’âge, la maladie, le chagrin. Haut comme le ciel, inébranlable, il domine ce corps caduc, auréole spirituelle au-dessus de la misère physique. Nulle part ce sanctuaire de l’esprit victorieux ne resplendit mieux que dans le portrait représentant Dostoïevski sur son lit de mort, où ses paupières sont retombées sur les yeux éteints, où ses mains décolorées serrent fermement, avidement le crucifix (ce pauvre petit crucifix de bois, qu’une paysanne donna jadis au forçat). Là, ce front, telle l’aurore au-dessus d’un paysage nocturne, éclaire ce visage inanimé dans toute sa splendeur, proclame le même message que son œuvre entière : l’esprit et la foi l’ont libéré de la vie corporelle morne et basse. C’est dans le tréfonds qu’est la grandeur définitive de Dostoïevski ; à nul autre moment son visage n’a été plus expressif que dans la mort.

LA TRAGÉDIE DE SA VIE

Non vi si pensa quanto sangue costa.

DANTE.

L’EFFROI est toujours la première impression que nous produit Dostoïevski ; la deuxième, c’est la grandeur : sa destinée paraît aussi cruelle et basse que son visage rustique et vulgaire. On a l’impression d’un martyre insensé : durant soixante ans tous les instruments de torture supplicient ce corps débile ; comme une lime le besoin enlève toute douceur à sa jeunesse et à sa vieillesse ; la douleur physique tenaille ses membres ; les privations le taraudent presque jusqu’au nerf même de la vie ; tels des fils incandescents, ses nerfs se crispent sans cesse à travers ses membres et l’aiguillon de la volupté irrite insatiablement sa passion. Nul tourment ne lui a été épargné, nul supplice oublié. Au premier coup d’œil cette destinée semble d’une cruauté insensée, d’une aveugle hostilité. Il faut la considérer tout entière pour comprendre qu’elle l’a martelé ainsi parce qu’elle voulait créer de l’éternel, qu’elle a été excessive pour être digne de lui. Car tout est démesuré chez Dostoïevski ; jamais il ne s’est engagé dans le chemin tout tracé des autres écrivains du XIXe siècle ; partout on sent la joie sombre du Destin, qui essaie ses forces contre le plus fort de tous. C’est une destinée de l’Ancien Testament, une destinée héroïque, n’ayant absolument rien de moderne ni de bourgeois. Comme Jacob, il lutte éternellement avec l’ange, éternellement il se révolte contre Dieu, comme Job, il s’humilie éternellement. Il n’arrive jamais à la certitude, il ne peut être paresseux ; sans cesse il sent la main de Dieu qui le châtie parce qu’il l’aime. Pas une minute de répit dans le bonheur, car sa route va vers l’infini. Si le démon de sa destinée semble faire trêve à sa colère et lui permettre de cheminer sur la route normale de l’existence, c’est pour allonger de nouveau son poing terrible et le repousser dans les taillis, dans les cuisantes épines. Quand il le pousse vers les hauteurs, c’est pour le faire retomber dans un abîme d’autant plus profond, pour lui faire connaître l’immensité de l’extase et du désespoir. Il lui fait gravir les cimes de l’espérance, où les autres s’alanguissent dans la volupté et le précipite dans le gouffre de la souffrance, où les autres sont brisés par la douleur. Comme Job, il est abattu au moment où il croyait atteindre la parfaite sécurité ; il perd femme et enfant, il est affligé de maladies, couvert de mépris, pour qu’il ne s’arrête pas de lutter contre Dieu, pour qu’il progresse encore dans sa révolte, dans son espoir inlassables.

En ce temps d’indifférence il semble avoir été réservé comme exemple de la joie, de la torture titanique qui sont encore possibles dans notre monde. Dostoïevski paraît avoir le sentiment vague de cette volonté puissante qui le domine ; jamais il ne se révolte contre son sort, jamais il ne lève le poing. Son corps malade se tord dans les convulsions, un cri rauque jaillit parfois de ses lettres comme un flot de sang, mais l’esprit, la foi triomphent de la révolte. Le mystique qu’est Dostoïevski devine que cette main est sacrée, il a l’intuition du sens tragique et fécond de son art. Sa douleur se transforme en un amour de la souffrance ; la flamme consciente de sa torture embrase son époque, son monde. Trois fois la vie l’élève, trois fois elle l’abat ; dès sa jeunesse elle l’abreuve de gloire ; son premier livre établit sa réputation ; mais la griffe impitoyable le saisit et le repousse vers un abîme sans nom, vers la prison, vers la Katorga, vers la Sibérie ; il remonte à la surface, plus fort, plus courageux. Ses Souvenirs de la Maison des Morts entraînent la Russie comme dans un vertige. Le tzar lui-même arrose ce livre de ses larmes, la jeunesse russe s’enthousiasme pour lui. Il fonde une revue ; sa voix s’adresse au peuple tout entier ; il écrit ses premiers romans. Et voici que s’effondre son existence matérielle ; les dettes, les soucis le contraignent à fuir son pays, la maladie s’installe dans son corps. Il erre à travers l’Europe comme un nomade ; sa patrie l’oublie. Mais, pour la troisième fois, après des années de travail et de privations, il émerge des flots boueux d’une misère indicible. Son discours en mémoire de Pouchkine montre qu’il est le plus grand écrivain, le prophète de son pays. Désormais sa gloire est ineffaçable. Et c’est à ce moment que la main de fer l’abat. Son peuple tout entier, saisi de fureur, écume de rage impuissante devant un cercueil. Le destin n’a plus besoin de lui : la volonté impitoyable et sage a retiré de son esprit tout le fruit qu’il pouvait donner : la dépouille inanimée, il la rejette avec dédain.

Cette cruauté lourde de sens fait de la vie de Dostoïevski une œuvre d’art, de sa biographie une tragédie, et, par un admirable symbolisme, son œuvre adopte la forme caractéristique de sa propre destinée. Il y a là des identités mystérieuses, des rapports mystiques, des reflets merveilleux qu’on est incapable d’interpréter.

Le début même de sa vie est un symbole. Fédor Michaïlovitch Dostoïevski naît dans un hôpital. Dès la première heure on lui indique ainsi sa place, quelque part, hors de la société, parmi ceux qu’on méprise, presque dans la lie de la société, et cependant au contact de la douleur et de la mort, synthèse de la destinée humaine. Jamais il n’a échappé à cette emprise. (Il est mort au quatrième étage d’une pauvre maison d’ouvrier.) Pendant cinquante-six lourdes années de misère, la pauvreté, la maladie, les privations sont des compagnes dans l’hospice de la vie.

Son père est médecin militaire, comme celui de Schiller, et de famille noble ; sa mère est d’origine paysanne. Ainsi les deux sources de la vie russe se joignent en lui pour fertiliser son existence : une éducation strictement orthodoxe transforme rapidement sa sensualité en extase. C’est dans l’hôpital de Moscou, dans un étroit réduit partagé avec son frère, qu’il passe les premières années de sa vie : on n’ose pas dire, de son enfance, car c’est une notion qui a disparu de son existence. Jamais Dostoïevski n’en a parlé ; et son silence implique toujours la honte ou la fierté appréhendant la pitié d’autrui. Les autres poètes évoquent des tableaux souriants, de tendres réminiscences, de doux regrets ; dans sa biographie il n’y a qu’une grande tache grise. Et pourtant on croit le reconnaître quand on regarde au fond des yeux les types d’enfants qu’il a créés. Il devait être comme Kolje, d’une maturité précoce, imaginatif jusqu’à l’hallucination, animé d’une flamme vacillante, du désir de devenir quelque chose de grand, pénétré de ce fanatisme puéril et violent qui veut se dépasser lui-même et souffrir pour l’humanité entière.

Il aura ressemblé au petit1 Nietocha Nesvanova cachant son amour comme dans un calice et hanté de la peur hystérique de le trahir ; ou à Ilioutchka, le fils du capitaine ivrogne, si honteux des misères et des privations lamentables de sa famille, mais toujours prêt à défendre les siens en public.

Quand l’adolescent s’échappe des ténèbres de ce monde, l’enfance s’est déjà effacée ; il se réfugie vers l’éternel asile de tous les mécontents, de tous les abandonnés, vers le monde si varié et si dangereux des livres. Jour à jour, nuit à nuit, en commun avec son frère, il en a lu des quantités inouïes. Dès cette époque il est insatiable, tout penchant se transforme chez lui en vice et ce monde imaginaire l’éloigne encore davantage de la réalité.

Malgré son amour débordant de l’humanité il est timide et renfermé de façon presque maladive ; il est à la fois ardent et glacial, fanatique de la solitude dans ce qu’elle a de plus dangereux. Son caractère passionné l’entraîne au hasard. Il erre par toutes les sombres routes de la débauche, mais seul toujours, avec le dégoût de son plaisir, avec le sentiment de la faute au milieu du bonheur, et toujours en se mordant les lèvres. Le manque d’argent, le besoin de quelques roubles en a fait un soldat ; il reste sans un ami. Comme les héros de tous ses livres, il mène une vie de troglodyte dans un coin, méditant, rêvant, ayant tous les vices secrets de la pensée et des sens. Son ambition cherche sa voie, s’étudie ; sa force est latente ; avec la volupté de l’angoisse il la sent qui fermente au fond de lui-même ; il l’aime et il en a peur ; il n’ose pas bouger, par crainte de détruire ce qui est dans un vague devenir.

Il passe quelques années à l’état de larve informe, noire, dans la solitude et l’isolement. Il est pris d’hypocondrie, d’une crainte mystique de la mort, de la peur du monde et de lui-même, d’une épouvante terrible en présence du chaos qui règne dans son cœur. Pour remédier au délabrement de ses finances il passe ses nuits à traduire Eugénie Grandet et Don Carlos de Schiller. (Chose tout à fait caractéristique, ses deux goûts contradictoires, l’aumône et la débauche vident sa bourse.) Dans le brouillard opaque de ces mauvais jours une silhouette de son cru se détache peu à peu ; sa première œuvre d’imagination prend forme, dans cet état de demi-sommeil, d’angoisse et d’extase ; ce sera son petit roman Pauvres Gens