19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Über Würde und Standhaftigkeit in Zeiten des Aufruhrs Mary Perrault, Anfang fünfzig, führt mit ihrem Mann und den vier Kindern ein beschauliches Leben im ländlichen Kalifornien. Aber dann bricht 1929 die New Yorker Börse zusammen: Der Kampf ums nackte Überleben bringt das Fundament der Gesellschaft ins Wanken und bedroht auch das innere Gleichgewicht der Familie Perrault. Immer wieder gerät Mary in Situationen, in denen sie entscheiden muss, ob sie zum eigenen Vorteil oder zum Wohle anderer handeln soll. In leuchtend klarer Sprache und mit unwiderstehlich sanftem Sog erzählt Janet Lewis am Beispiel des scheinbar unspektakulären Lebens einer Frau, wie der Mensch sich im Angesicht von Krisen sein moralisches Wertesystem und seine Würde erhalten kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 481

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

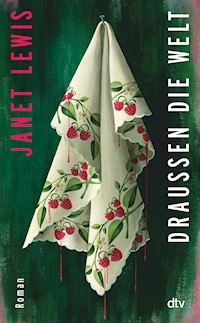

Janet Lewis

Draußen die Welt

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch von Sylvia Spatz

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Für

M.H.G.

Mit großer Zuneigung

South Encina ist kein »realer« Ort.

Für den Leser jedoch nimmt es, so hoffe ich,

ein wenig von der Realität

von Barchester an oder von Wessex.

Kapitel 1

Mary Perrault saß auf dem oberen Absatz der kurzen, steilen Treppenstufen, die zu einem kleinen Vorbau hinaufführten, der Veranda ihres Hauses, und schaute in das staubige Allerlei ihres Blumengartens. Hin und wieder betupfte sie sich den Nacken mit etwas Watte, die sie in einem in einer weißen Porzellantasse befindlichen Sud von Wermutblättern tränkte. Das kleine viereckige Haus hinter ihr, ein Spundbretterbau aus Rotholz, stand im prallen Sonnenschein, und in seinen vier Zimmern wäre es in der Hitze dieses Septembernachmittags so stickig wie in einem Brutraum gewesen, wenn die Fenster nicht alle offen gestanden hätten. Dennoch, Mary Perrault fand es immer noch zu warm, um drinnen zu bleiben, jetzt, da ihre Arbeit getan war.

Es war Freitagnachmittag, und sie empfand etwas von der Erleichterung, wie Kinder sie empfinden, wenn die Pflichten der Woche überstanden sind und man das Wochenende mehr oder weniger den Freundschaften und Familienfreuden widmen kann. Sie amüsierte sich über die schwarze Katze, die rücklings auf der harten schwarzen Erde unter dem Wollmispelbaum lag und träge die Vorderpfoten in die Höhe reckte, während ihr Schwanz in einer wischenden Bewegung langsam hin- und herzuckte. Der Wermutsud linderte ihren gereizten Nacken allmählich.

Mary Perrault stammte aus Schottland. Man musste sie nur ansehen, um das zu erkennen, und nicht erst warten, bis man sie sprechen hörte. Ihre Haut hatte die frische klare Röte, die vermutlich nur Generationen von nördlichem Regen und Nebel hervorbringen können. Und nicht einmal zwanzig Jahre kalifornischer Dürre und Sonne waren mächtig genug gewesen, das zu ändern. Ihre Augen waren von einem klaren Blau. Ihr langes Haar, einst flachsblond und mittlerweile zu einem seidigen Goldbraun nachgedunkelt, schimmerte um die Schläfen leicht grau, war aber immer noch hell genug, dass keine grauen Strähnen zu erkennen waren. Es war an diesem Nachmittag frisch gewaschen worden, und trotz des festen Haarnetzes, das es an den Kopf presste, wellte es sich leicht. Dort, wo es dem Netz entkam, an den Schläfen und im Nacken, kräuselte es sich sogar. Mary Perrault sah mit Anfang fünfzig noch gut zehn Jahre jünger aus. Die blauen Augen, die helle Haut, der kräftige, robuste Körper, der mit dem Alter voller geworden war, wie ein Baum, all das trug zu diesem jugendlichen Aussehen bei. Doch es war vor allem die fröhliche Gelassenheit um Augen und Stirn, die sie selbst dann, wenn sie viel gearbeitet hatte und erschöpft war, so wie jetzt, allzeit bereit und ausgeruht erscheinen ließ.

Die Veranda, wo sie saß, war gerade breit genug, dass die Fliegengittertür aufschwingen konnte, sie hatte keinen Anstrich und auch kein Geländer, noch genau wie vor sieben Jahren, als Perrault die Arbeiten an dem Haus einstellte. Er hatte immer noch vor, eine breite überdachte Veranda zu bauen, eine, die groß genug wäre, um für einen oder zwei der Jungen als Schlafplatz zu dienen, doch die Sache eilte nicht, und Perrault hatte stets noch ein paar andere wichtige Dinge zu erledigen. Für Mrs. Perrault war die kleine Veranda von Anfang an eine Übergangslösung gewesen, und so hatte sie sich immer damit zufriedengegeben. Die Weinrose und die gelbe Heckenkirsche, die die Hauswand hinaufkletterten, trieben zu beiden Seiten der Treppenstufen grüne Zweige und Ranken, die den Erdboden bedeckten, sodass die Veranda nicht ganz so hoch und frei stehend erschien, wie sie eigentlich war. Dort saß sie an diesem stillen Nachmittag am nordwestlichen Ende des Santa Clara Valley erwartungsvoll im Sonnenschein, während rings um sie herum die Gärten und die kleinen Obsthaine ihre würzigen Herbstdüfte verströmten. Auch den trockenen unbebauten Feldern, die sich von unablässigem Sonnenschein gesättigt bis zur Bucht von San Francisco erstreckten, entstieg ein aromatischer Duft, der in seiner Mischung aus Rainfarn, Ölmadie und Wermut etwas beinahe Medizinisches hatte, und wenn von Zeit zu Zeit eine Brise von der Bucht heranwehte, mischte sich unter diese erdigen Gerüche noch die Frische von Salzwasser.

Mary Perrault ruhte sich aus und wartete nicht bewusst auf Besucher. Doch sie erkannte das Rattern des alten Autos, das in diesem Augenblick, noch von der Hecke um den Garten verborgen, die Straße entlangfuhr und vor der Einfahrt der Perraults kurz anhielt. Dann knallte eine Tür, das Auto fuhr weiter, und Agnes Hardy kam die Einfahrt herauf, nicht ohne hin und wieder stehen zu bleiben und einen Blick auf die Obstbäume am anderen Ende des Gartens zu werfen. Mrs. Perrault stand von der Treppe auf und ging ihrer Freundin zur Begrüßung entgegen.

Agnes Hardy war nur wenig älter als Mrs. Perrault, doch von schwächerer Konstitution, und ihre Lebensjahre waren ihr deutlich an Figur und Gesicht abzulesen. Sie trug einen schwarzen Strohhut, den sie abnahm, als sie Mrs. Perrault begrüßt hatte, und als Fächer benutzte, während sie sich mit einem Lächeln über die Hitze beschwerte. Ihr Haar, das stark ergraut war, klebte ihr an der Stirn, und sie strich es mit der freien Hand sogleich zurück. Sie trug ein silbriges Brillengestell vor den dunklen Augen, und ihre Zähne hatten etwas so unnatürlich Gerades, dass die Vermutung nahelag, es könnten nicht ihre eigenen sein. Und dennoch war es ein hübsches Gesicht, etwas nervös und trotzdem geduldig, ein wenig unbestimmt gelegentlich, aber voller Zuneigung, als sie Mrs. Perrault ansah.

»Ich komme gerade aus der Stadt zurück«, sagte sie. »Da ist es vielleicht heiß, wie in einem Nest junger Kätzchen. Es weht nicht ein Lüftchen. Was bin ich an einem Tag wie diesem froh, dass wir auf dem Land wohnen. Ich habe Lem gebeten, mich hier abzusetzen – ich wollte dich noch kurz sehen, bevor ich nach Hause gehe.« Sie hakte sich bei Mrs. Perrault unter, während sie langsam weitergingen. »Lem holt die beiden Jungen ab. Sie werden eine Woche bei der Großmama verbringen, solange ihre Ma mit ihrem Papa in Riverside ist.«

»Na, das gefällt dir bestimmt«, sagte Mrs. Perrault. »Du, eine Großmama! An die Vorstellung kann ich mich gar nicht gewöhnen, du bist doch kaum älter als ich, die paar Jahre. Und mein Jüngster ist nur ein klein wenig größer als dein ältester Enkel.«

»Ach, aber du hast ja auch vier eigene, ich habe nur die eine, und jetzt ist sie schon verheiratet und hat mich verlassen. Pass bloß auf – ehe du dich’s versiehst, macht Melanie auch aus dir eine Großmutter.«

»Mit fünfzehn? Nicht, solange ich es verhindern kann«, erwiderte Mrs. Perrault. »Komm, setz dich einen Moment und kühl dich etwas ab. Die Hitze ist nur halb so schlimm, wenn du dich nicht so viel bewegst.« Sie bückte sich, hob eine Handvoll Kirschpflaumen auf, die unter einem kleinen Baum auf die trockene Erde gefallen waren, und gab sie Mrs. Hardy. Die beiden Frauen gingen zur Veranda hinüber und aßen die Pflaumen, die sie mit den Händen blank rieben.

»Was wollen die beiden denn in Riverside?«, fragte Mrs. Perrault und griff Mrs. Hardys Bemerkung von vorhin auf.

»Da unten gibt’s eine Farm, die sie vielleicht kaufen wollen. Mir selbst wäre es ja lieber, wenn sie es nicht täten. Es ist so weit weg.« Sie hielt einen Moment inne, dann sagte sie,

»Ich mag diese kleinen gelben Dinger. Leicht säuerlich im Geschmack und viel erfrischender als zum Beispiel Zwetschgen, die wirklich zu süß sind. Aber weshalb ich vorbeigekommen bin: Ich wollte dich fragen, ob du morgen mit nach San Tomás kommen möchtest. Ich will Bud zum Arzt bringen, denn seine Hand muss verbunden werden. Er hat sie sich am Toaster verbrannt, sagt seine Mutter. Du kennst ja Buddy – er ist so flink. Man kann ihn gar nicht so schnell aufhalten, wie er die Hände ausstreckt, um alles in die Finger zu kriegen. Lem wollte morgen Vormittag eigentlich unser Auto auseinandernehmen und ölen, aber es wird vermutlich eine weitere Fahrt auch ohne Schmieröl überstehen.« Sie lachte, ein trockenes, schnelles Lachen, das zu ihrer Stimme passte. »Lem sagt immer, dass das alte Ding überhaupt nur noch vom Schmieröl zusammengehalten wird.«

»Ich würde ja gern mitkommen«, sagte Mrs. Perrault langsam, »aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Am Nachmittag ist das Fest von der Eltern-Lehrer-Vereinigung, und die Männer werden das Vereinshaus nie im Leben so hinterlassen, dass alles für uns bereit ist. Ich werde den Vormittag bestimmt mit Staubwischen und Fegen verbringen.«

»Kannst du nicht ein paar der anderen Mütter dazu bringen, auch mal was zu übernehmen?«, fragte Mrs. Hardy.

»Die letzte Verantwortung obliegt stets der Vorsitzenden«, sagte Mrs. Perrault mit gespielter Förmlichkeit. »Sie sind alle zum Helfen da, wenn ich da bin.«

»Tja, wenn du nicht kannst …«, sagte Mrs. Hardy. Sie warf die Pflaumensteine in die Kletterpflanzen, und als sie die Tasse mit dem Wermutsud bemerkte, griff sie danach und roch daran. »Was um Himmels willen ist das denn?«, fragte sie.

»Wermut«, sagte Mrs. Perrault. »Hast du noch nie Wermut gesehen? Damit kann man gut Fieber senken. Ich hatte im Nacken so einen komischen Hautausschlag, und nichts von all dem, was ich ausprobiert habe, hat geholfen. Und als ich am Graben zufällig Wermut gefunden habe, fiel mir ein, dass meine Mutter ihn immer als eine Art Tinktur benutzt hat. Also dachte ich, das probiere ich auch mal aus. Und es scheint zu helfen.« Sie zog den Kragen ihres bedruckten baumwollenen Kittelkleids herunter, und Mrs. Hardy warf einen Blick auf ihre Haut.

»Scheint ein Ausschlag zu sein«, sagte Mrs. Hardy. »Kein Spinnenbiss oder so was. Könnte das nicht auch von einer Gifteiche kommen?«

»Falsche Jahreszeit«, erwiderte Mrs. Perrault. »Jetzt ist es fast schon wieder weg. Aber es hat richtig wehgetan. Es war genau am Kragen meines Kleids, da, wo es scheuert und pikst!«

Sie waren zusammen aufgewachsen, diese beiden Frauen, in einer von Fischerei und Whiskyherstellung geprägten Stadt in Argyleshire. Und sie waren auch zusammen ausgewandert, doch ihre Wege hatten sich in New York getrennt, als Agnes Wilkie nach Kanada ging und Mary Knox nach Kalifornien. Agnes Wilkie hatte geheiratet, eine Tochter geboren und ihren Ehemann verloren. Später heiratete sie erneut, dieses Mal einen kanadischen Farmer namens Lemuel Hardy. Sie war mit ihm in einem Planwagen in den Westen gezogen, über den kanadischen Weizengürtel hinaus, und hatte ihm geholfen, ein kleines Stück Farmland in Alberta zu bewirtschaften. Das Leben dort war sehr hart gewesen, und als er es sich leisten konnte, hatte Lem Hardy seine Familie an die Küste gebracht, nach Vancouver, wo sein Bruder lebte und wo er mit ihm in der Holzwirtschaft arbeitete. Mary Knox hatte unterdessen in Kalifornien einen französischsprachigen Schweizer Gärtner namens Aristide Perrault geheiratet und sich, nachdem sie auf der San-Francisco-Halbinsel mal hier und mal dort gewohnt hatten, auf den zwei Morgen flachen Wiesenlandes zwischen dem Küstengebirge und dem südlichen Ende der Bucht niedergelassen.

Dorthin kam, als die Wirtschaft im Norden eine Flaute erlebte, zwei Jahre später auch Lem Hardy mit seiner Frau Agnes und ihrer Tochter, und Agnes Wilkie und Mary Knox fanden sich zu ihrer großen Freude erneut als Nachbarinnen wieder. Die Tochter hatte buchstäblich in dem Augenblick geheiratet, als sie kalifornischen Boden betrat, und war inzwischen Mutter von zwei kleinen Jungen, dem vier Jahre alten Billy und dem zweieinhalbjährigen Buddy – die beiden besonderen Schätze ihrer Großmutter.

Agnes Hardy war keine echte Schottin und auch nicht, so wie Mary Perrault, in Campbeltown geboren. Sie war erst als Halbwüchsige dorthin gekommen und hatte ihre Freundin gern Mary of Argyle genannt, nach dem alten schottischen Lied. »Das bist du doch auch«, hatte sie immer hinzugefügt. »Im Gegensatz zu mir, die ich nichts Halbes und nichts Ganzes bin, was vermutlich auch für meinen Mangel an Sparsamkeit verantwortlich ist, und dafür, dass ich es nie so richtig zu was bringe.« Sie war ein verträumtes Mädchen gewesen, voll klugem, schlagfertigem Humor und plötzlichen Geistesblitzen. Keine der Frauen wäre gern nach Campbeltown heimgekehrt, doch sie dachten beide gern an die Stadt zurück und mochten einander allein deshalb, weil sie gemeinsam dort gelebt hatten. Nach so vielen Jahren unter Fremden und an fremden Orten waren sie der jeweils anderen ein Stück Heimat und ihre Gespräche voller Anspielungen auf diese Heimat, so wie jetzt, als Mary Perrault, deren Kragen am Hals gescheuert hatte, sagte,

»Weißt du noch, meine Mutter hatte genau hier einen kleinen Leberfleck.« Sie fasste sich an den Hals. »Und weißt du noch, diese steifen weißen Rundkragen, die die Frauen immer getragen haben, und wie sie wegen diesem kleinen Leberfleck genau am Kragenrand stattdessen einen aus weicher Spitze trug?«

Mrs. Hardy saß mit ihrem Hut auf den Knien in der trockenen weichen Hitze und schaute in den Garten, drehte hin und wieder ganz leicht den Kopf nach einer Blume oder einem Zweig, die ihr besonders auffielen, und allmählich verflog die Erschöpfung um Mund und Augen. Die Haut ihres Gesichts hatte fast den gleichen Ton wie ihre Hand, die auf der runden Hutkrone lag, es war eine blasse Bräune, der die lebendige Wärme von Blut fehlte. Ein unbestimmter, verträumter Ausdruck trat in ihre Augen, den Mrs. Perrault noch gut aus ihrer Mädchenzeit kannte und der plötzliche Zuneigung in ihr Gesicht treten ließ.

Mrs. Hardy antwortete nicht auf die Frage, sondern sagte nach einer langen Pause,

»Ich wusste gar nicht, wie ruhig es am Nachmittag hier bei dir ist. Wo ist denn die lärmende Bande?«

»Die lärmende Bande«, sagte Mrs. Perrault, »ist hier und dort. Jamie ist mit seinem Vater mitgegangen und hilft ihm, Lecks in den Rohren des Wasserwerks zu reparieren. Und Duncan und Andrew, hm, die sind wohl noch auf dem Schulhof und spielen Basketball. Das heißt, falls Andrew nicht für einen kleinen Obolus irgendwo einen Rasen mäht.«

»Und Melanie?«, fragte Mrs. Hardy.

»Melanie? Hast du es jemals erlebt, dass Melanie zu Hause ist, wenn sie irgendwo anders sein kann? Nicht mehr, seit sie ein Jahr alt war und auf eigenen Beinen laufen konnte. Hör mal, willst du von den Pflaumen nicht welche mit nach Hause nehmen? Warte, ich hole etwas, wo du sie reintun kannst.«

Sie stand auf und griff bei ihren letzten Worten nach der Tasse Wermutsud, ging ins Haus hinein und kam gleich darauf mit einer braunen Papiertüte in der Hand zurück. Zusammen gingen die beiden Frauen quer über die Einfahrt in den Obstgarten, der Sonnenschein brannte heiß auf ihre Köpfe und Schultern, und auch von der trockenen Erde schlug ihnen Wärme entgegen. Ihre Füße sanken ein wenig in den lockeren Grund, denn im Obstgarten war umgegraben worden, um Unkraut zu vernichten, und es wuchs nirgends Gras unter oder zwischen den kleinen Bäumen. Es war ein Obstgarten für den Hausgebrauch, kein gewerblicher – zwei Feigenbäume, ein Baum mit frühen und einer mit spätreifenden Pfirsichen, längliche rote Zwetschgen, ein Quittenbaum voll pelziger grüner Früchte und der Baum mit den kleinen, runden gelben Pflaumen, nach denen Mrs. Perrault suchte. Blätter und Früchte waren staubig, und die Früchte fühlten sich ganz warm an.

Als sie die Papiertüte gefüllt hatte, nahm Mrs. Perrault Mrs. Hardy am Ellbogen und führte sie am Hühnerstall und am Schuppen vorbei, an der Garage und an den langen Reihen von Kaninchenställen, bis in den Garten an der Nordseite des Hauses. Dort, abseits der Gebäude, spürten sie die Brise von der Bucht her deutlicher, ein leichter, beständiger Wind, der Passat, der, so kam es einem vor, den ganzen Sommer lang wehte. Heute bewegte er kaum die Blätter, dennoch kühlte er die Luft ein wenig, und Agnes Hardy spürte, wie die Erschöpfung endlich von ihr abfiel. Sie holte ein paar Mal tief Luft und sah sich munterer um. Mrs. Perrault sagte gerade,

»Ich möchte dir meine Dahlien zeigen. Ich muss mit den Taschenratten immer einen regelrechten Kampf darum ausfechten, aber dieses Jahr habe ich gewonnen.«

Mangold, Dahlien, Artischocken, weitere Blumen und Gemüse wuchsen in langen Reihen Seite an Seite, und die Artischocken mit ihren langen silbrigen gezackten Blättern, die in hübschen, natürlich geschwungenen Bögen vom dicken mittigen Strunk abfielen, bildeten an der erhöhten Böschung am Bachbett, der nördlichen Grenze des Perrault’schen Grundstücks, eine Hecke. Es war schon spät im Sommer für Artischocken, und die großen waren hart geworden und stachlig in der Mitte. Mrs. Perrault hatte viele von ihnen blühen lassen, und die Blüten strebten wie enorme violettfarbene Disteln aus den wunderbar stilisierten Knospen heraus. Mrs. Hardy blieb kurz zwischen den Artischocken stehen, dann stieg sie die leicht erhöhte Böschung hinauf und schaute in den staubtrockenen Graben. Während der Regenfälle im Winter floss dort ein reißender Bach, der seine schlammigen Wasser in die Bucht ergoss; doch jetzt war nur trockenes Gras zu sehen, ausgeblichen wie Haar, und Unkraut, das nicht einmal die jahreszeitlich bedingte Dürre ausmerzen konnte.

»Da ist er ja, dein Wermut«, bemerkte Mrs. Hardy. »Macht nicht viel mehr her als Schafgarbe.«

»Du brauchst gar nicht zu spotten«, sagte Mrs. Perrault. »In diesen alten Heilmitteln liegt eine große Heilkraft. Dort wächst inzwischen auch Rainfarn.«

»Rainfarnsud«, sagte Mrs. Hardy. »Und wofür ist der gut?«

»Der wurde früher den jungen Mädchen gegeben, deren Reife sich verzögerte. Ich wäre aber vorsichtig, wer weiß, ob das wirklich gut ist – da unten steht allerdings jede Menge.«

»Mehr als wir in diesem Klima brauchen«, sagte Mrs. Hardy.

»Und gestern bei Mrs. Tremonti habe ich gesehen, dass sie für Joes entzündeten Fuß das gleiche Pflaster macht wie mein Großvater früher. Flüssige Seife – diese gelbe Seife, du weißt schon –, brauner Zucker und etwas Olivenöl. Bis auf das Öl – die Portugiesen benutzen einfach für alles Olivenöl, vom Einreiben der Babys bis zu ich weiß nicht was – ist es genau das gleiche Pflaster, das mein Großvater immer gemacht hat, als wir Kinder waren. Ich sehe ihn noch in der Küche beim Herdfeuer sitzen und die Seife in den Handflächen reiben, damit sie schmierig wird. Wir haben Nachthemdchen genäht, Mrs. Tremonti und ich, für den nächsten kleinen Munch.«

»Noch ein Munch?«, fragte Mrs. Hardy sie ziemlich überrascht.

»Noch einer, nächsten Monat.«

»Ich habe sie zwar schon länger nicht gesehen«, sagte Mrs. Hardy, »aber da war sie noch ganz dünn.«

»Eine kleine Pause vor dem nächsten Kind, meinte Mrs. Tremonti«, sagte Mrs. Perrault.

Sie hatte die Pflaumen abgestellt und schnitt Dahlien, während sie sprach, bewunderte die satten herbstlichen Farben der eingerollten Blütenblätter und hielt sie Mrs. Hardy hin, damit auch die sie bewundern konnte. Mrs. Hardy schaute von der leicht erhöhten Böschung über den Graben und die unbebauten Felder hinweg zu einem kleinen Haus, das mittlerweile schon ein paar Jahre lang leer stand und von ausgeblichenem Fuchsschwanzgras und Flughafer umwuchert war, die wie Wellen an den Hauswänden emporleckten, und dann wieder in den staubbedeckten Reichtum der Obstbäume und Gartenbeete ihrer Freundin. Sie unterhielten sich weiter über Alltagsdinge, zwei Frauen, die einander so gut kannten, dass ihre Gespräche sich um nichts Bedeutsames drehen mussten, nicht mal um Zusammenhängendes. Sie empfanden eine tiefe und stille Freude an der Gegenwart der jeweils anderen, an der Ruhe des Tages und an der Fülle des kleinen ausgetrockneten Gartens. Es war ein Tag wie so viele in einer langen Reihe friedvoller Tage, und er enthielt keinerlei Warnung, dass er der letzte sein sollte. Und doch war Mary Perrault Jahre später in der Lage, auf diesen Nachmittag zurückzublicken wie auf eine in einem Rahmen gefasste Szene, die man im Gedächtnis an einem besonderen Ort bewahrte, und sich an die alltäglichen Worte und Gesten zu erinnern, an die Alltagsdinge, über die sie sprachen, die fortan für immer eine beständige Würde annahmen, die weit über die Worte und die Gesten aller anderen Nachmittage hinausreichte.

»Wenn du die für mich pflückst«, sagte Mrs. Hardy und ließ plötzlich von der Betrachtung des leer stehenden Hauses ab, »dann ist das mehr als genug. Ich bin von hier ja noch nie mit leeren Händen nach Hause gegangen, aber so viel kann ich wirklich nicht tragen.«

»Im letzten Jahr hatte ich gar keine zu verschenken«, erinnerte Mrs. Perrault sie. Sie nahm ein Streichholz aus ihrer Schürzentasche, brannte jeden Blumenstiel an der Schnittfläche an und versiegelte so die langen, offenen Adern. »Ich bringe dich nach Hause, Agnes, und helfe dir, deine Beute zu tragen.«

Der Nachmittag wurde schon merklich kühler, als sie die Straße entlang und über die Brücke gingen. Die Sonne versank allmählich hinter den Bergen im Westen, die sich aus einer sanft gewellten Hügellandschaft voll graubraun verblichenem Gras zu bewaldeten Berghängen erhoben und dabei, Höhenzug um Höhenzug, immer dunkler wurden von Eichen und immergrünen Bäumen, bis zum letzten Kamm hinauf, der das lang gezogene Tal vom Meer trennte und die Nebel des Pazifik abfing. Die Berghänge waren nur schemenhaft zu erkennen hinter einem silbrigen Dunst von Staub, kein Nebel, sondern derart feiner Staub, dass die Luft vollkommen rein und der Dunst selbst ein Übermaß an Licht zu sein schien. Jenseits der Bucht, am anderen Ende des Tals, lag eine Kette niedrigerer Berge, hell wie Sand und ebenso verschleiert von einem leichten Dunst. Die Sonne, die auf dem Weg Richtung Westen ihre Strahlen darauf warf, betonte ihre merkwürdige Gestalt, Formen wie aus Sand und vom Wind abgetragen, und füllte die Niederungen mit blauen Schatten. So unwirklich und filigran, wie sie dort am östlichen Horizont schwebten, schienen diese Berge eine Luftspiegelung zu sein, mal gänzlich verschwunden und dann wieder, nach einem Regen, mit festen, bezaubernden Konturen klar und schön hervortretend, doch meistens waren sie, so wie an diesem Abend, halb zu sehen und halb in den Lüften verloren. Zwischen dem Gebirge im Westen und diesen Bergen wirkte das Tal ungemein weitläufig; die Bucht war nicht auszumachen, eine eigentümliche Leerstelle vor den Bergen im Osten.

Die beiden Frauen gingen auf einer offenen geraden Straße weiter, die zwischen verblichenen Feldern hindurchführte. Vor ihnen lag die von Unmengen Bäumen bestandene Kleinstadt Encina, doch hier, in der Ebene, gab es keine Bäume oder Büsche, die nicht erst kürzlich angepflanzt worden waren, und die kleinen Farmen lagen weit verstreut. Diese Felder wurden an den vielen Tagen, die noch vor Mary Perrault lagen, in der Erinnerung zu Feldern vor einem Sturm, helles, klares Sonnenlicht holt da vor einer düsteren Wolkenwand Vertrautes gestochen scharf hervor. Die Katastrophe ist fürs Erste gebannt und stellt alles, was sie schon bald zerstören wird, noch einmal in ein besonderes Licht.

Sie verließ Mrs. Hardy an der Ecke zu ihrer Einfahrt und nahm die Einladung, noch hereinzukommen, nicht an.

»Ich muss das Abendessen vorbereiten«, sagte sie, reichte Mrs. Hardy die Tüte Pflaumen und sah der zierlichen Gestalt in dem hellen Baumwollkleid, dem schwarzen Strohhut, den schwarzen Baumwollstrümpfen und Schuhen noch einen Moment lang nach, wie sie die kiesbestreute Einfahrt entlangging, an den länglichen Blüten des Schmetterlingsflieders vorbei. Sie war auf dem Weg nach Hause und summte vor sich hin. Es herrschte ein großer Friede in ihrem Herzen, Freundschaft, Geborgenheit, Zufriedenheit. Am Fuße der aufstrebenden Hänge des Küstengebirges fuhr ein Zug in Richtung Süden und zog eine lange weiße Dampffahne hinter sich her.

Kapitel 2

Keines der Kinder war zu Hause, als sie zurückkam, obwohl der kleine braun-weiße Terrier, der Duncan gehörte, an der Hintertür auf sie wartete. Sie schubste ihn ganz sanft mit dem Fuß von der Tür weg und ging auf der Suche nach den Kindern von Zimmer zu Zimmer. Nach einem Blick auf die Uhr setzte sie einen Kessel mit Wasser auf die elektrische Platte und ging in den Garten, um ein Bündel Mangold zu holen.

Duncan kam nach Hause, als sie den Mangold kochfertig vorbereitet hatte, und Andrew erschien kurz darauf. Dann Melanie und schließlich Perrault mit Jamie. Als es so weit war, dass sie das Abendessen servieren konnte, war es im Haus wieder so laut wie immer. Perrault kam in die Küche, knöpfte den Kragen seines baumwollenen blauen Arbeitshemdes zu und setzte sich an den Tisch. Er war ein groß gewachsener Mann von hagerem, kräftigem Körperbau, mit einer aufrechten Haltung, kurzem dunklem Haar, das angegraut, aber voll war, und einem gut aussehenden Gesicht von gesunder Farbe. Seine Nase wies die längliche, gerade Form auf, die man gemeinhin als griechisch bezeichnete, obwohl sie viel eher gallisch war; und eine Unregelmäßigkeit, die von einem Bruch rührte, unterstrich dieses gallische Element noch. Seine tief liegenden Augen waren grau, die Iris dunkel umrandet.

Mrs. Perrault stellte das kalte Fleisch – gebratenes Kaninchen – auf den Tisch vor ihren Ehemann und daneben einen Teller Rote Beete, die in Rotweinessig eingelegt war, servierte den heißen grünen Mangold, schenkte die Milch ein und schnitt das Brot auf einem Brett am Tisch, während die Jungen sich aneinander vorbeistürmend setzten. Jamie, der neben seinem Vater landete, rieb seinen blonden Schopf an dessen Ellbogen wie ein kleiner Hund und schaute mit seinen großen braunen Augen aufmerksam in die Gesichter von Andrew und Duncan, jederzeit zu einem Lächeln bereit, doch ohne etwas zu sagen zu haben. Perrault stieß etwas zwischen einem Seufzen und einem Ächzen aus, als er nach dem Teller mit dem Fleisch griff, ein Laut der Entspannung und Zufriedenheit.

»Mr. Munch lässt sich ans Wasserwerk anschließen«, sagte er. »Wir haben den ganzen Nachmittag mit Graben verbracht, der Kleine und ich. Stimmt’s, mein Sohn?«

»Ich dachte, sie hätten einen guten Brunnen«, sagte Mrs. Perrault, knipste die elektrische Lampe an, die über dem Tisch hing, und nahm auf dem Stuhl Platz, der Spüle und Kühlschrank am nächsten war, um so bequem wieder aufstehen und die Männer bedienen zu können.

»Hatten sie, hatten sie«, erwiderte Perrault. »Ihr Brunnen war wunderbar, bis Salz reinkam. Sie wollten es aussitzen und haben gehofft, das Wasser wird mit dem Regen wieder besser. Doch das Wasser wurde immer trüber – ganz beige irgendwie – und Mrs. Munch hat fürs Baby Quellwasser gekauft. Jetzt sind sie zur Vernunft gekommen und lassen sich ans Wasserwerk anschließen. Und deshalb haben wir heute Nachmittag Schächte für die Rohre gegraben. Ist weiter kein großes Problem. Wir holen es von der Nevada Avenue, aber ich musste erst mal in die Stadt, wegen einem Holzgewindeschneider. In das Holzrohr muss eine Fügestelle rein, wenn du verstehst.«

»Für einen Flachbrunnen sind sie zu dicht am Sumpfgebiet dran«, sagte Mrs. Perrault.

»Genau«, sagte Perrault. »Viel zu dicht, und es ist auch viel zu teuer, wenn sie nur für sich allein einen Tiefbrunnen bohren lassen. Da ist das Wasser vom Wasserwerk billig dagegen, sage ich dir, billig, und auch noch ziemlich weich, auf jeden Fall das weichste Wasser weit und breit.«

Der Himmel, der sich zunehmend dunkelblau verfärbt hatte, ehe das elektrische Licht angeschaltet wurde, war schwarz geworden, und der Wind von der Bucht fuhr in die weißen Musselingardinen. Auf einmal kam Melanie aus einem der zwei hinteren Zimmer in die Küche geplatzt, das goldbraune Haar feucht und eben erst durchgekämmt, bis es in Wellen an den Schläfen und Ohren herabfiel, die Arme bloß und die Schultern leicht bedeckt von dem weiten Rüschenkragen ihres grünen Georgettekleids. Ihre Beine waren nackt, und sie trug ihre Hausschuhe aus grünem Ziegenleder. Sie glitt auf den leeren Stuhl neben ihrer Mutter, streckte die Arme auf dem Tisch aus, die Hände gefaltet, warf jedem ein Lächeln zu und griff blitzschnell nach dem Teller mit der Roten Beete, als Andrew eben die Hand in dieselbe Richtung bewegte. Ihr Vater wischte sich den Mund und warf ihr unter gesenkten Lidern einen Blick zu.

»’allo«, sagte er. »Wo hast du das Kleid denn her?«

»Das ist das Kleid, das Tante Gemma ihr gegeben hat«, warf ihre Mutter ein. »Aber da hatte es noch Ärmel.«

»Nicht, wenn ich es trage«, sagte Melanie und schmierte sich Butter aufs Brot.

»Du wirst dich erkälten«, sagte ihre Mutter.

»Oh, dieses Wetter aber auch immer!« Melanie riss ihre Augen, die von einem changierenden bräunlichen Grün waren, weit auf.

»Buddy und Billy kommen für eine Woche zu Mrs. Hardy«, sagte Mrs. Perrault.

»Wie schön«, erwiderte Melanie. »Die beiden sind so süß.« Ihre Stimme war laut und klar, und sie hatte weder den schottischen Akzent ihrer Mutter noch eine Spur vom ausgeprägten französischen Akzent ihres Vaters und artikulierte all ihre Konsonanten deutlich auf gute amerikanische Weise. Wenn sie zu reden anfing, wurden alle unwillkürlich lauter, und die Küche schien viel belebter.

»Na, wer ist denn dein neuer Freund?«, fragte Andrew scherzend.

»Könnte ich dir gar nicht sagen. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt.«

»Soll das heißen, du gehst mit einem aus, den du noch nie gesehen hast?«

»Er ist ein Freund von Al«, erwiderte Melanie unbeirrt. »Es ist ein Pärchentreffen.«

»Wo wollt ihr denn hin?«, fragte ihre Mutter.

»Ich weiß nicht. Irgendwohin, wo man tanzen kann.« Sie saß aufrecht und selbstbewusst da, aß ihr Butterbrot und lächelte immer wieder einmal Jamie an, der den Kopf an den Ellbogen seines Vaters gelehnt hatte und ihr Lächeln erwiderte. Ihr Hals wuchs schlank und rund und gerade aus den geraden schmalen Schultern hervor, und die durch das Fenster hinter ihr hereinströmende Brise hob den weiten Rüschenkragen von der hellen weichen Haut ihres Oberarms und ließ ihn sanft wieder sinken. Noch bevor sie ihr Abendbrot aufgegessen hatte, kam geräuschvoll ein Auto auf den Hof gefahren, ließ sein Scheinwerferlicht über die Wand der Garage gleiten und hupte.

»Da ist er, dein Freund«, sagte Duncan freundlich.

»Freunde«, korrigierte Melanie, stand auf und lief in das Zimmer, wo sie schlief. »In einer Gruppe ist man sicherer, weißt du«, fügte sie hinzu, als sie mit ihrem Mantel über dem Arm wieder herauskam. Sie warf ihrer Mutter einen Kuss zu und war zur Tür hinaus, noch ehe der Motor abgestellt wurde. Sie hörten, wie sie die jungen Männer begrüßte, dann überdeckte das Geräusch des Motors das Gespräch, und sie fuhren alle zusammen davon.

Andrew hob leicht süffisant eine Augenbraue, das lange dunkle Gesicht über den Teller gebeugt, und tauschte einen Blick mit seinem Vater. Sie lächelten beide.

»Wir genießen den Luxus unseres Familienlebens«, sagte er.

»Niemand hält dich zu Hause, Andrew«, bemerkte seine Mutter.

»Ich gebe mein Geld doch nicht dafür aus, irgendein Mädchen übern Tanzboden zu schieben.«

»Andrew ist zu vernünftig, und bei Melanie mangelt es an Vernunft«, sagte Mrs. Perrault.

Sie beendeten ihr Abendessen in aller Ruhe, und Perrault kam auf das Thema zurück, das ihn am meisten beschäftigte.

»Das Problem ist, die großen Pumpen im Tal senken den Wasserstand ständig, weißt du, und zwar für alle, das ganze Tal rauf und runter, und wenn der Stand des Süßwassers unter den Stand des Buchtwassers fällt, dann kommt das Buchtwasser rein, und wir haben Salz in den Brunnen. Im Landstrich unten an der Bucht ist es schon so. Alle ziehen weg. Kein Wasser. Das Wasser aus Encina hilft den Leuten dort nicht, die Rohre vom Wasserwerk sind zu weit weg. Die Leute dort sind arm – die können bloß für ihre kleinen zwei Morgen oder ein Morgen großen Farmen keine tiefen Brunnen ausheben. Da kann man nichts machen, nur noch wegziehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Zu-Verkaufen-Schilder ich gesehen habe, als ich das letzte Mal dort war.«

Er sprach mit theatralischer Leidenschaft, mit einer klangvoll tönenden Stimme, manche Laute verwischend und die Rs kehlig rollend, und die Jungen hörten respektvoll zu. Sie fanden das Thema Wasser interessant.

»Das Haus nebenan«, sagte Mrs. Perrault, »hast du da in letzter Zeit mal hingeschaut? Es steht noch nicht mal ein Jahr leer, aber wenn du mich fragst, ist der Obstgarten schon hinüber. Das waren alles ganz junge Bäume, und die haben keinen Tropfen Wasser bekommen.«

»Die Bäume waren nicht richtig angepflanzt«, erklärte Perrault fachmännisch. »Da wurden einfach bloß Löcher in die Erde gegraben.«

»Da hätte man sprengen müssen, oder, Pa?«, warf Andrew ein.

»Das stimmt«, sagte Perrault. »Nur so kann man die harte Bodenschicht durchbrechen.«

»Aber trotzdem, ohne Wasser …«, sagte Mrs. Perrault, beendete den Satz jedoch nicht, weil Duncan ihr seinen Teller für eine weitere Portion hinschob. Sein bittendes Lächeln strahlte über das ganze Gesicht, fast ohne dass sich ein Muskel rührte.

»Ich frag mich, wie viel Wasser wir durch Löcher in den alten Rotholzrohren verlieren«, sagte Andrew, als wäre auch er beim Wasserwerk South Encina angestellt.

»Viel«, meinte sein Vater und zog bedeutungsvoll die Augenbrauen zusammen. »Wasser«, sagte er mit besonderer Betonung, »ist das Gold in dieser Gegend.«

Er stand, sich schwer an der Kante abstützend, vom Tisch auf und hielt sich dann, als er seinen Rücken streckte, an der Stuhllehne fest. Er hatte seinen ersten Beruf, den des Käsers, aufgegeben, weil die Feuchtigkeit und der Dampf in den Arbeitsräumen dort ihm einen lähmenden Rheumatismus beschert hatten. Mittlerweile war auch ein Teil seiner Arbeit beim Wasserwerk nicht mehr allzu gut für seinen Rücken, doch er hatte noch andere Aufgaben. Er las Wasserzähler ab, baute für neue Mitglieder die Wasseruhren ein und erstellte die Rechnungen des Wasserwerks. Zudem war er ein ausgezeichneter Gärtner, und viele suchten seine Hilfe beim Anpflanzen und Zurückschneiden von Obstbäumen. Aber von all den Dingen, mit denen er sich über die Jahre hinweg beschäftigt hatte, war ihm die Kaninchenzucht am liebsten. Der Streit zwischen Perrault und seiner Frau, ob seine Kaninchen nun ein Luxus waren oder eine Einkunftsquelle, war nie beigelegt worden.

Mrs. Perrault hatte nicht vorgehabt, wach zu bleiben, bis Melanie nach Hause kam. Als ihr Mann ins Bett gekommen und Duncan zu seinem Zimmer in der Garage hinausgegangen war, und als Andrew im Zimmer vorne das Licht ausgemacht hatte, wo er auf dem Sofa zwischen der Nähmaschine und dem Tisch mit den beiden Vogelkäfigen schlief, sank sie in einen leichten Schlummer, aus dem sie hin und wieder erwachte, und lauschte auf die Geräusche der Nacht: ein verschlafen krähender Hahn, dem aus einiger Entfernung einer antwortete, der noch verschlafener war; das Muhen einer Kuh. Ein paar hundert Meter weiter wurden auf einer Fuchsfarm in Käfigen Silberfüchse gehalten, und manchmal konnte sie die Tiere in Nächten wie diesen, wenn der Mond aufgegangen war, bellen und keckern hören, ein verwirrendes Gemisch von Lauten, die für sie noch am ehesten danach klangen, als würde einem Haufen Hühner der Hals umgedreht. Nachts war die Luft kühl, salziger als am Tag, und sie konnte auch die Blätter des Obstgartens riechen. Wieder schlief sie für eine Weile ein, und als Melanie nach Hause kam, wurde sie nicht vom Geräusch des Autos geweckt, oder zumindest schien ihr das so, denn sie hatte darauf gewartet. Sie hörte Melanies leise Schritte im Flur und dann, bald darauf, das Quietschen der Sprungfedern, als sie sich ins Bett legte. Danach schlief Mrs. Perrault tief und fest, vielleicht drei Stunden lang. Was sie dann weckte, war Jamies ersticktes Rufen.

Sie stand auf, plötzlich hellwach, zog sich einen Kittel über ihr dünnes Baumwollnachthemd und ging barfuß in sein Zimmer. Als sie das Licht anmachte, fand sie ihn im Bett sitzend, die Arme um die Knie geschlungen und das Gesicht qualvoll verzerrt. Und dann sprang er auf einmal vom Bett auf, die Hand vor dem Mund, und rannte an ihr vorbei ins Badezimmer, wo er sich übergab, stark schwitzend und mit zitternden Knien und einem Gesicht, in dem eine seltsame Mischung von kindlicher, durch die Bedürfnisse des Körpers verletzter Würde, von Flehen und reinem Kummer stand. Als er fertig war, ließ sie ihn seine Zähne putzen, gab ihm ein Glas Wasser und nahm ihn mit in ihr eigenes Bett. Er rückte dicht an seinen Vater heran, der nicht aufgewacht war, und lächelte seine Mutter erleichtert und zufrieden an, auch wenn seine Wangen unter der Sonnenbräune und den vielen Sommersprossen noch ein wenig bleich waren. Mrs. Perrault ging in Melanies Zimmer zurück, um das Licht auszumachen. Melanie schlief noch immer, den Kopf ins Kissen gedrückt, die Haare offen, die Bettdecke bis unters Kinn hochgezogen. Ihr Körper wirkte sehr schmal und leicht, wie sie so zusammengerollt auf der Seite dalag.

Jamie wurde nicht noch einmal übel. Er schlief sehr bald ein, den Kopf in die Achsel seiner Mutter vergraben, und Mrs. Perrault glitt entspannt wieder in den Halbschlaf, in dem sie mit geschlossenen Augen, aber offenen Ohren ruhte und so schon beim geringsten Anlass erwachte. Sie spürte, dass die Sonne aufging, auch wenn sie die Augen nicht öffnete. So war es seit der Geburt ihres ersten Kindes eigentlich immer gewesen, und sie bemerkte kaum noch, dass sie nicht tief und fest geschlafen hatte, so sehr war sie daran gewöhnt.

Der Tag brach mit mäßiger Eile an. Das frühe Sonnenlicht fiel in die dünnen Gardinenfalten des Fensters und waberte dann über die Wand neben dem Bett, frisch, blass und unstet, wie von Wasser reflektiert. Schon jetzt wurde die Wärme des Tages spürbar. Jamie zuckte einmal, warf einen Arm auf die Brust seiner Mutter, zog die Beine bis an den Bauch und streckte sie wieder ganz aus, und dann wachte er auf. Einen Augenblick lang lag er mit weit aufgerissenen Augen da und starrte mit leerem Blick an die Decke, und dann erinnerte er sich blinzelnd, wo er war und was ihn im Laufe der Nacht ereilt hatte, und drehte sich mit einem breiten Lächeln zu seiner Mutter um.

»Hallo«, sagte er mit verschlafener Stimme.

»Hallo du. Geht’s dir gut?«

Er nickte. »Ja«, sagte er, langsam, zögerlich.

Immer noch etwas unsicher folgte er Mrs. Perrault zwanzig Minuten später in den Hof. Ihm war nicht übel, doch sein Magen fühlte sich an, als wäre ihm etwas widerfahren. Er ging zum Teich hinüber, den Duncan im Schatten der Akazie angelegt hatte, und schaute in das grüne, schattige Wasser. Fische waren nicht zu sehen. Die schmalblättrigen Spitzen der Wasserpest und grüne Fäden und Schlieren von anderem Wasserunkraut breiteten sich dicht unter der Oberfläche aus. Im Schatten war es kalt, doch in der Sonne warm. Er ging zur Treppe zurück und setzte sich so, dass er sich an den unteren Pfosten des Geländers anlehnen konnte, fröhlich, aber geschwächt verlor er sich im Sonnenschein, der ihm warm auf Gesicht, Hände und Schultern fiel, und schaute in das reine, feine Strahlen, mit dem der frühe Morgen Hof und Garten erfüllte. Der braun-weiße Terrier legte sich zu seinen Füßen.

Mrs. Perrault lief quer über den Hof, rüttelte am Knauf von Duncans Zimmertür, während sie ihm zurief, dass es an der Zeit sei, aufzustehen, und ging dann weiter zu den Hühnerställen, wo sie fast ein Dutzend Eier einsammelte, die sie zum Tragen in ihre Schürze legte.

Dann kehrte sie zum Haus zurück. Sie warf Jamie ein rasches Lächeln zu, als sie an ihm vorbei die Treppe hinaufstieg, und kurz darauf hörte er, wie sie in der Küche Wasser für den Kaffee einlaufen ließ, Schranktüren auf- und zumachte und Stühle hin und her rückte. Nach einer Weile fiel ihm plötzlich ein, dass es Spaß machen könnte, Andrew aufzuwecken.

Perrault war bereits aufgestanden. Duncan auch. Und kurz darauf hatte Andrew Jamie und den Hund in seine Steppdecke gewickelt, und die beiden strampelten sich müde immer noch daraus frei, als Andrew längst auf dem Weg ins Badezimmer war. Melanie schlief weiter. Perrault kam mit einem Korb voller Muskatellertrauben von draußen herein, deren Geruch sofort in die Nase stieg, als er die Küche betrat.

»Wo hast du die denn her?«, fragte Mrs. Perrault erfreut und nahm ihm den Korb aus der Hand.

»Die ersten der Saison«, sagte Perrault. »Die habe ich gestern bei Pelegrini bekommen, dem Weinberg drüben bei den Hügeln. Aber ich hatte sie ganz vergessen und gestern Abend im Auto gelassen.«

»Ma, krieg ich welche?«, fragte Jamie.

»Eigentlich nicht«, war die Antwort seiner Mutter.

»Ach, gib dem Jungen doch ein paar«, sagte Perrault. »Was macht dich heute Morgen denn so knausrig, hm?«

»Er hat sich in der letzten Nacht übergeben«, sagte Mrs. Perrault. »Weil er viel zu viel Obst gegessen hat. Er pflückt sich den ganzen Tag lang einfach alles, was ihm im Obstgarten gefällt. Er hat sich in der letzten Nacht fast die Seele aus dem Leib gespuckt.«

»Davon habe ich gar nichts mitbekommen«, sagte Perrault.

»Gib mir doch welche, Ma«, bettelte Jamie. »Mir ist auch gar nicht mehr übel, wirklich nicht, Ma.«

Mrs. Perrault zögerte, es fehlte ihr an Gründen.

»Du darfst heute Mittag welche haben, wenn du mir versprichst, die Haut abzuziehen und die Kerne rauszunehmen.«

»Versprochen«, sagte Jamie.

Der Vormittag gewann sehr schnell an Wärme, und die Sonne verlor ihre erste reine, überirdische Qualität und wurde dumpfer, als sie in den Staubdunst aufstieg, der an diesem Tag viel schwerer über dem Tal lag als am Tag zuvor. Die Luft war still. Weil es Samstagvormittag war, trödelten die Jungen im Haus herum, riefen von einem Zimmer zum anderen und stritten sich. Ein, zwei Mal ging Mrs. Perrault nach Melanie schauen. Das Mädchen hatte die Schlafposition geändert und einen Arm auf die Bettdecke gelegt, doch sie schlief immer noch tief und fest.

»Ich frage mich, wie sie das bei all dem Lärm macht«, dachte ihre Mutter, »aber ich weiß noch, dass ich das auch mal konnte. Und ich hatte drei Schwestern, die fast genauso viel Lärm gemacht haben wie die beiden Jungen jetzt im Zimmer vorne.«

Sie rührte den Teig für einen Butterkuchen an, stellte ihn in den Backofen, ging die Betten machen, wusch das Geschirr ab – ein Auge immer auf dem Kuchen –, fegte die Küche, ging ein frisches Kleid anziehen und kam zurück, als der Kuchen aus dem Ofen geholt werden musste. Die älteren Jungen hatten das Haus verlassen, und sie konnte hören, wie sie bei den Kaninchenställen herumhantierten, die Ställe ausmisteten und den Kaninchen frisches Wasser und Futter gaben. Sie mischte noch den Zuckerguss an, und als sie ihn mit schnellen, lockeren Handbewegungen über den Kuchen strich, hatte sie das Gefühl, dass der Tag einen guten Anfang genommen hatte.

Perrault zog hinten auf dem Hof Kaninchen das Fell ab und machte sie marktfertig. Auf dem Arbeitstisch neben ihm lag eine Anzahl von Gestängen aus dickem Draht in Form großer, steifer Haarnadeln, mit einer Doppelschlinge oben. Die Schlinge diente als Feder, um den Abstand der beiden Haarnadelzinken zu justieren, und auch als Aufhänger für das Gestänge. Er zog den Kaninchen das Fell vom Leib, ohne sie am Bauch aufzuschlitzen, wie einen Ärmel, und stülpte sie in einem Stück über das Gestänge. In der Garage waren zwanzig oder mehr Felle auf diese Weise zum Trocknen auf Gestänge gezogen, das Innere nach außen gekehrt, alle vom gleichen pergamentenen Leder, das dort, wo kleine Äderchen an den Häuten geklebt hatten, von schwachen roten Linien durchzogen war – Felle in verschiedenen Farben: Weiß, Braun, Graublau, Dunkelgrau mit silbrigen Strähnen wie vom Fell eines Silberfuchses. Zur zusätzlichen Sicherheit hatte Perrault die Häute oben an den Gestängen mit Wäscheklammern befestigt. Dieser Teil der Kaninchenzucht gefiel ihm nicht. Er verabscheute es, seine Kaninchen zu schlachten, doch er konnte es sich nicht leisten, auf die Einkünfte vom Fleischmarkt zu verzichten. Er hob den Kopf, als seine Frau sich näherte.

»Ich gehe zum Vereinshaus, um dort zu helfen«, sagte sie. »Soll ich Jamie mitnehmen?«

»Ist vielleicht besser«, sagte er. »Ich habe sehr viel zu tun, und außerdem, wenn’s ihm nicht gut geht, ist er am liebsten bei seiner Mama. Ist mir aufgefallen.«

Sie schaute noch einmal in Melanies Zimmer, bevor sie ging. Diesmal machte Melanie die Augen auf.

»Auf dem Herd steht noch kalte Schokolade«, sagte ihre Mutter.

»Danke«, erwiderte Melanie und schlief weiter.

Mrs. Perrault und Jamie verließen den Hof über den Weg hinterm Haus, an den Kaninchenställen vorbei. Der Trampelpfad, der von den Kindern auf ihrem Schulweg festgetreten worden war, führte über das Feld zum Graben, wo es die Böschung hinab ging und wieder hinauf, und verlief dann verborgen querfeldein auf zwei niedrige Gebäude an der nächsten Straße zu, die Mittelschule und den Heimatverein von South Encina. Mrs. Perrault und Jamie erreichten das Vereinshaus von hinten und steuerten auf den kiesbestreuten Platz beim Seiteneingang zu.

»Mrs. Tremonti ist ja schon da«, sagte Mrs. Perrault, als sie einen kleinen dunkelhaarigen Jungen entdeckte, der auf den Türstufen auf Jamie wartete. Amüsiert beobachtete sie die schweigsame Begrüßung der beiden. Dann stieß sie die Tür auf.

Gleich hinter der Tür standen zwei Frauen, Mrs. Munch und Mrs. Tremonti, die Mrs. Perrault beide freudig begrüßten. »Sie sind also auch bereit, in die Schlacht gegen den Schmutz zu ziehen«, sagte Mrs. Munch.

»Ja«, sagte Mrs. Perrault, rückte ihre weiße Kappe zurecht und strich sich mit dem Handrücken eine Haarsträhne aus der Stirn. »Sind wir etwa schon vollzählig?«

»Im Moment schon«, sagte Mrs. Munch. »Ich wollte auf dem Weg hierher Mrs. Lindholm abholen, aber sie hat uns wohl vergessen, denn sie ist mit Mrs. Hardy weggefahren.«

»Ach ja«, sagte Mrs. Perrault. »Die Kinder sind zurzeit bei Agnes, und sie wollte heute Vormittag mit ihnen nach San Tomás fahren. Buddy soll zum Arzt, denn seine Hand muss verbunden werden – er hat sie sich verbrannt. Also, wo fangen wir an? Vielleicht haben die Männer die Küche ja noch aufgeräumt, bevor sie gegangen sind.«

»Vielleicht ist richtig«, sagte Mrs. Munch. »Sie haben ihr eine Katzenwäsche verpasst, so wie eine alte Katze ihren Jungen.«

Mrs. Munch war eine kleine mollige Frau, und weil sie eine neue Tochter erwartete, zurzeit noch molliger, mit einem runden Kopf, der durch die kurzen hellen Locken noch runder wirkte. Ihr Gesicht hatte die Farbe von fahlem Ziegelstaub. Sie ging voraus in die Küche und machte sich daran, aus einem Blechtopf, der am Abend zuvor als Kaffeekanne gedient hatte, den Bodensatz herauszukratzen.

»Wir bringen hier erst mal alles in Ordnung, bevor wir uns den Saal vornehmen«, sagte Mrs. Perrault. »Ich glaube, es könnte nicht schaden, die Tassen noch mal abzuwaschen. Die sind ganz streifig.«

»Mein Mann hat gestern Abend beim Whist einen Schinken gewonnen«, sagte Mrs. Munch.

Mrs. Perrault lächelte. »Und wie gefällt Ihnen das Wasser vom Wasserwerk?«

»Das haben wir noch gar nicht bekommen. Aber solange es bis zum Waschtag klappt, werde ich mich nicht beschweren.«

»Sie haben eine ordentliche Reihe von Waschtagen vor sich«, sagte Mrs. Perrault. »Da ist jeden Tag Waschtag.«

»Ja«, erwiderte Mrs. Munch. »Und ich musste es noch so arrangieren, dass es genau in die regnerische Jahreszeit fällt.«

»Na ja«, meinte Mrs. Perrault, »da kann man arrangieren und arrangieren, und trotzdem behält der Herr das letzte Wort, glaube ich.« Sie bewegte sich zügig hin und her, holte die gestapelten Tassen aus dem Schrank und tauchte sie eine nach der anderen in die Schüssel voll heißer Seifenlauge, die Mrs. Munch vorbereitet hatte. Das Gespräch kam ihrer Arbeit nie in die Quere, sondern schien sie, wenn überhaupt, noch zu beschleunigen. Mrs. Tremonti, die bisher nur in der Küche gestanden hatte, sagte jetzt, »Ich gehe dann mal fegen«, und machte sich langsam auf den Weg in den Saal.

Sie war Portugiesin, breit um die Hüften und mit einem jungen, sanftmütigen Gesicht. Ihr schwarzes Haar war zu einem langen, leicht lockigen Bubikopf geschnitten, und ihre braunen, naiven Augen sahen einen durch die Gläser einer Brille an, die nie richtig gerade auf der Nase saß. Sie war Mutter von vier Kindern: Paul, der mit Jamie auf dem Hof des Vereinshauses spielte; Joe, ein stämmiger, doch lebhafter Halbwüchsiger mit geraden Augenbrauen, der oft mit Duncan Perrault herumzog; und zwei Mädchen, eines davon in Melanies Alter, die beide genauso langsam, sanftmütig und füllig waren wie ihre Mutter.

»Bis auf Joe sind sie alle, jeder Einzelne von ihnen, langsam wie Schnecken«, sagte Mrs. Perrault, »und alle sind sie richtig nett.« Sie hatte es kaum ausgesprochen, da kam Mrs. Tremonti noch einmal zurück und sagte,

»Ich kann den Besen einfach nicht finden. Wo haben sie den dieses Mal bloß gelassen? Sie stellen ihn jedes Mal woanders hin.«

»Und ich dachte, sie wäre schon so gut wie fertig mit der Arbeit«, sagte Mrs. Perrault zu Mrs. Munch, als der Besen gefunden war und die Tür zum Saal sich wieder hinter Mrs. Tremonti geschlossen hatte.

Der Saal war schließlich abwechselnd von Mrs. Tremonti und Mrs. Perrault gefegt worden, und gemeinsam hatten sie die Vorhänge aufgezogen, die Stühle in geraden Reihen angeordnet und in der Küche Löffel, Tassen und Zuckerdosen bereitgestellt und Papierservietten gefaltet. Mrs. Tremonti hatte Blumen mitgebracht – Dahlien und bündelweise lachsrote Gladiolen –, die sie in den Ecken des Saals und auf den Tischen des Speiseraums in Vasen drapierte. Der Vormittag wurde heißer und die Luft fast dämmrig von Staubdunst.

Schließlich sagte Mrs. Perrault, »So, jetzt kann sich alles sehen lassen«, und rieb sich mit einem Taschentuch die Wangen. »Ich beantrage die Vertagung des Komitees, damit alle ihre Familien bekochen gehen können.«

»Antrag angenommen«, erwiderte Mrs. Munch.

Sie verließen das Vereinshaus durch die Seitentür und drehten sich mit zufriedenen Blicken noch einmal nach dem Saal um. Mrs. Tremonti schloss die Tür ab und nahm den Schlüssel an sich.

»Wir sehen uns«, rief sie fröhlich.

Kapitel 3

Die Mittagshitze fiel ihnen direkt auf Kopf und Schultern, als Mrs. Perrault und Jamie über das Feld gingen, obwohl die Sonnenstrahlen gedämpft waren. Das in langen dunklen Wogen daliegende Küstengebirge war nur schwach zu erkennen, und die Berge jenseits der Bucht schienen verschwunden zu sein. Ihre beiden Schatten waren zu kleinen Flecken um ihre Füße geschrumpft, und alles andere war schattenlos. Selbst die Erde strahlte auf ihre eigene Weise, das Sonnenlicht wurde flimmernd von den ausgeblichenen Gräsern und Stoppeln zurückgeworfen, die sich wie eine dünne, brüchige Schicht über den harten Lehmboden zogen. An manchen Stellen war der Boden, den der Regen im letzten Winter hatte aufquellen lassen und den die unerbittliche Sonne jetzt ausgedörrt hatte, aufgebrochen, und tiefe schwarze Risse zogen sich mäandernd in die leuchtende Weite.

Mrs. Perrault warf im Gehen einen Blick auf Jamie, auf seinen quadratischen Kopf und das weiche, glatte, von der Sonne gebleichte Haar. Er hatte nicht mehr über Übelkeit geklagt, doch jetzt war er für seine Verhältnisse etwas zu still. Ihm würde nach dem Essen ein langer Mittagsschlaf in Melanies Zimmer guttun, dachte sie. Als sie den Blick wieder hob, sah sie Andrew – es war Andrew, eindeutig – in einiger Entfernung vor sich den Trampelpfad entlangrennen. Er musste vom Schulhof auf den Weg eingebogen sein oder vielleicht auch von den Tremontis. Es kam ihr nicht sofort merkwürdig vor, dass er rannte, erst als er schon fast beim Graben war, schien es ihr doch seltsam, dass er an einem so heißen Tag die Anstrengung eines solchen Spurts auf sich nahm. Er rannte nicht gelassen, sondern verzweifelt, und plötzlich war sich Mrs. Perrault sicher, dass irgendetwas nicht stimmte. Andrew erreichte den Graben, sprang die Böschung hinunter, verschwand aus ihrem Blickfeld, und als er auf der anderen Seite wieder auftauchte, taumelte er wie ein Kranker oder Verrückter, konnte das Gleichgewicht aber halten und rannte weiter. Mrs. Perrault fing ebenfalls an zu rennen, doch dann fiel ihr Jamie wieder ein, und sie blieb stehen und nahm ihren Sohn bei der Hand.

»Komm, wir beeilen uns ein bisschen«, sagte sie und umfasste seine kleine Hand fest.

Andrew verschwand hinter den Kaninchenställen und der Garage. Mrs. Perrault kam notgedrungen nur langsam voran. Am Rande des Grabens nahm sie Jamie auf den Arm und trug ihn die Böschung hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauf. Dann protestierte er, und sie setzte ihn wieder ab.

Alle anderen Mitglieder ihrer Familie waren in der Küche, als sie eintrat. Sie bemerkte, dass der Tisch für das Mittagessen gedeckt war und auf dem Abtropfbrett der Spüle Schüsseln und Löffel lagen, so als hätte Melanie eine Mahlzeit vorbereitet. Melanie saß am Tisch, die Ellbogen aufgestützt und das Gesicht in den Händen vergraben. Andrew lehnte mit dem Rücken an der Spüle, seiner Mutter genau gegenüber, als sie mit Jamie hereinkam. Perrault und Duncan standen ebenfalls, und sie erkannte, fast ohne es zu sehen, denn noch geblendet vom Licht draußen erschien ihr die Küche dunkel, in allen Gesichtern einen Ausdruck von Schock und Entsetzen.

»Andrew«, sagte sie unvermittelt, gebieterisch. »Andrew, was ist los? Warum bist du so gerannt?«

»Ich dachte«, begann er. »Ich habe gehört …«, und hielt inne, sah seinen Vater an. Perrault löste seine Schultern von der Wand und richtete sich auf.

»Es gab einen Unfall, Mutter«, sagte er.

»Wer hatte einen Unfall? Und wo? Jetzt sagt schon, irgendeiner von euch. Bringt denn keiner ein Wort heraus? Hat es euch allen die Sprache verschlagen?«

»Mrs. Hardy und die Jungen«, sagte Melanie. »Am Bahnübergang der Charleston Road. Eine Lokomotive.«

»Sind sie verletzt? Schwer verletzt?«, fragte Mrs. Perrault und griff mit der Hand nach einer Stuhllehne.

»Tot«, sagte Perrault. »Alle drei.«

»Vier«, sagte Andrew. »Vier sind tot.«

»Nein«, sagte Perrault. »Eine der Frauen war bewusstlos – sie lebte noch.«

Mrs. Perrault, die noch nie in ihrem Leben ohnmächtig geworden war, spürte, wie Übelkeit in ihr aufstieg und ihre Knie nachgaben. Sie setzte sich auf den Stuhl, an dem sie sich festgehalten hatte, griff nach Jamies Händen, umfasste sie und zog ihn zu sich, ganz nah heran. Sie klammerte sich an seine kleinen, trockenen Hände, als gäben sie ihr Kraft, während sie sich die Geschichte der Katastrophe anhörte. Jetzt, da die Nachricht heraus war, fiel es ihnen leicht, weiterzureden, und sie erzählten, erst einer und dann ein anderer, was sie selbst auch nur von Mrs. Perraults Bäcker gehört hatten. Der Bäcker war auf der Straße, die parallel zu den Bahngleisen verlief, aus der nächsten Stadt südlich von Encina gekommen und etwa zehn Minuten nach dem Unfall am Bahnübergang der Charleston Road gewesen.

Mrs. Hardy war auf derselben Straße in Richtung Süden gefahren. Eine einzelne Lokomotive, nur mit angehängtem Kohletender, hatte sich ebenfalls Richtung Süden bewegt. Und als hätte Mrs. Hardy die Lokomotive nicht gesehen oder als wäre sie davon ausgegangen, dass sie anhält, weil sie so langsam fuhr, war Mrs. Hardy mit ihrem Viertürer auf den Bahnübergang abgebogen, direkt vor die Lokomotive. Es war die übliche Abzweigung, die jeder nahm, der auf dem Weg zum Highway war. Die Lokomotive hatte das Auto voll erfasst und es noch mindestens hundert Meter weit mitgeschleift, bis es bei einem westlich von der Bahnstrecke liegenden Obstgarten voller Mandelbäume von den Gleisen gestürzt war. Die eine Frau und die zwei kleinen Jungen waren sofort tot gewesen. Die andere Frau hatte das Bewusstsein nicht wiedererlangt und war schwer verletzt. Es gab keine Schranken und keine Signale am Bahnübergang der Charleston Road; bis auf die Stelle, wo der Mandelbaumgarten lag, war die Sicht jedoch vollkommen frei. Der Bäcker hatte nicht verstehen können, wie der Unfall passieren konnte, auch nicht, als jemand sagte, dass ein gleichzeitig Richtung Norden fahrender Zug die einzelne Lokomotive womöglich verdeckt und Mrs. Hardy wohl nur auf diesen Zug geachtet habe. Ein Arbeiter aus dem Obstgarten voller Mandelbäume beteuerte dagegen, dass vor dem Unfall sehr lange überhaupt kein Zug vorbeigefahren sei.

»Bei den Tremontis drüben haben sie erzählt, dass Mrs. Hardy und eine andere Frau tot sind«, sagte Andrew, »und ich dachte, es wäre Ma. Mann, hatte ich da eine Angst!«

»Diese andere Frau«, begann Perrault. »Ich weiß nicht, wer das sein könnte.«

»Ich auch nicht«, erwiderte Mrs. Perrault. »Nein … doch, natürlich! Es war Mrs. Lindholm. Aber welche von den beiden ist tot? Welche?«

»Hör mal, Mutter«, sagte Perrault. »Es wird erzählt, dass eine kleine alte Frau bewusstlos war. Das müsste dann doch Agnes Hardy sein. Klein und alt und noch am Leben.«

Eine Zeit lang herrschte Schweigen, und keiner regte sich, während Mrs. Perrault Jamie weiter die Hände streichelte.

»Ich konnte nicht mit«, sagte sie. »Agnes hat mich gefragt, aber ich konnte nicht, weil ich versprochen hatte, im Vereinshaus mitzuhelfen. Wir haben darüber geredet, dass sie heute in die Stadt fahren wollte. Der Kleinere sollte zum Arzt, weil seine Hand verbunden werden musste.«

»Alle drei«, sagte sie nach einer Weile. »Und Agnes vielleicht auch.«

Der Zufall hatte sie so beiläufig, dass man es fast übersehen konnte, vor einer Katastrophe bewahrt, dieser Zufall, der nichts zur Rettung beigetragen hatte, als Agnes Hardy um Viertel nach elf das Lenkrad ihres klapprigen alten Viertürers ohne Zögern nach rechts einschlug und die leichte kiesbestreute Anhöhe hinauffuhr, zwischen den Wiesen und dem Obstgarten – dem Obstgarten mit den kleinen dunklen faserigen Baumstämmen, deren Äste wie verschleiert waren von den herrlichen Blättern, die sich bereits gelb verfärbten; als Agnes Hardy unbeirrt in ihrem in der Sonne glänzenden Auto auf die Bahngleise fuhr. Dieser glückliche Zufall war einfach zu monströs, zu ungeheuerlich, um dafür dankbar zu sein. Sie sah Agnes Hardys Gesicht vor sich, blass unter der Sonnenbräune, die Augen verträumt in die Ferne gerichtet, genauso wie am Nachmittag zuvor im Schatten des grünen Reneklodenbaums.

»Oh«, rief Mrs. Perrault schmerzerfüllt, »warum hat sie nur nicht aufgepasst?«

»Ma«, sagte Jamie, »Ma, was ist denn los?«

»Scht«, machte sie, weil ihr einen Moment lang gar nicht klar war, was sie da ausgerufen hatte, doch als sie seine runden dunklen Augen unter der breiten, glatten Stirn sah, legte sie einen Arm um ihn. »Es gab einen Unfall, Schatz«, sagte sie. »Wir reden bald einmal darüber. Jetzt ist erst mal Zeit fürs Essen und danach für einen Mittagsschlaf. Melanie, würdest du mir eine gute Tasse heißen Tee machen.«

Sie nahmen ihre üblichen Verrichtungen des Tages auf, Melanie bereitete Rühreier zu, Duncan ging mit den Tellern zu ihr, um sie auffüllen zu lassen, und servierte sie dann seinem Vater und Andrew. Mrs. Perrault saß neben Jamie und überredete ihn zum Essen. Sie bestrich ihm eine Scheibe Brot mit Butter und streute etwas Zucker darauf. Als Duncan ihr die Tasse Tee brachte, sah sie auf, um ihm zu danken, und der würdevolle Ausdruck seines Gesichts beeindruckte sie. Sein Gesicht war so jung, dass die Haut noch so weich und glatt war wie bei Melanie, aber es zeigte sich bereits ein dichter weicher Flaum, blond wie die weichen hellen Härchen in seinem sonnengebräunten Nacken; die fein geschnittenen Züge seines Gesichts ähnelten denen seines Vaters, waren jedoch noch jugendlich rund und weich, und der Ernst in seinem Gesicht war keine Grimasse, sondern verlieh ihm eine Ruhe, die es alterslos wie ein Kunstwerk machte. Als seine Mutter dem Blick seiner stillen grauen Augen begegnete, fand sie darin wie bei der Berührung von Jamies Händen Trost. Andrew aß schnell und entschlossen, so als könnte er dadurch, dass er sich wie an einem normalen Tag verhielt, den Tag wieder normal machen, wenigstens bis zu einem gewissen Grad.

»Hat jemand Lem Hardy gesehen?«, fragte Mrs. Perrault.

»Sie haben ihn ins Krankenhaus mitgenommen«, erzählte Perrault.

»Ich sollte hingehen«, sagte Mrs. Perrault.

»Er wird noch nicht da sein«, erwiderte Perrault, der verstanden hatte, dass sie das Haus der Hardys meinte.

Plötzlich sprang Andrew auf und rannte hinaus, und sie hörten, wie er sich hinter dem Schuppen sogleich heftig übergab.

Mrs. Perrault warf ihrem Mann einen Blick zu. »Das kommt von dem Schreck.«

Melanie hatte langsam und vorsichtig ein bisschen von ihrem Mittagessen zu sich genommen und sagte nach einer Weile,