19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

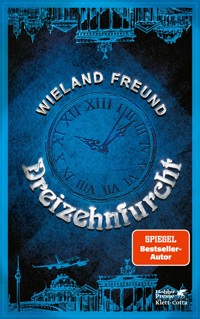

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

In Dreizehneichen gehen die Uhren buchstäblich anders... Momme Bang hat panische Angst vor der Zahl 13. Dann wird er ausgerechnet in einen verborgenen 13. Bezirk Berlins gelotst und landet in einer merkwürdigen Zeit, in der alle Errungenschaften der Moderne abgelehnt werden. Doch hinter der traditionalistischen Fassade dieses bizarren in der Zeit eingefrorenen Berliner Stadtteils tobt ein Machtkampf, und Momme findet sich im Zentrum einer Verschwörung wieder … Ein verlassenes Gästehaus ist seine letzte Chance: Auf der Flucht vor seinen krankhaften Zwängen kommt Momme in dem Gemäuer als Haushüter unter. Seiner Angst vor der 13 aber entkommt er nicht: Momme entdeckt ein 13. Zimmer, das es angeblich nicht gibt. Auch scheint im Haus das Gespenst einer weißen Frau umzugehen. Auf ihrer Spur gelangt Momme in einen geheimen Stadtteil Berlins, der das Gegenteil der modernen Metropole ist: Elektrizität ist dort verboten, gegen den Fortschritt hat man die Rückkehr zu einer ewigen Wahrheit gestellt. Mommes Eindringen aber bringt die Verhältnisse ins Rutschen. Oberst Secundus Falke etwa, der den Fall Bang untersucht, spielt ebenso ein doppeltes Spiel wie ein gewisser Hinckeldey, der die radikale »Legion des Heiligen Uriel« befehligt. Und das Schicksal des Mannes, der Momme eingeschleust hat, scheint eng verknüpft mit dem Widerstand einer Organisation namens »Die Schwestern«. Bald geht es um Leben und Tod.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 565

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Wieland Freund

Dreizehnfurcht

Klett-Cotta

Impressum

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Hobbit Presse

www.hobbitpresse.de

© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung Artwork/Illustration: Birgit Gitschier, Augsburg unter Verwendung von Bildern von Shutterstock

Karten: Thilo Corzilius

Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde

Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-608-98658-7

E-Book ISBN 978-3-608-12194-0

Inhalt

Erster Teil

Die weiße Frau

I

Post für Moritz Bang

II

Auszug mit Phönix

III

Stackebrandt

IV

Haus Wrota

V

Ein Bewerbungsgespräch

VI

Gute Vorsätze

VII

Das Diarium des Clemens vom Stein

VIII

Die erste Nacht

IX

Raumschiff nach Berlin

X

Die weiße Frau

XI

Eine Kündigung

XII

Das Diarium des Clemens vom Stein

XIII

Die dreizehnte Tür

Zweiter Teil

Das Lid

I

Ein Fall für Secundus Falke

II

Das Lid

III

Das Diarium des Clemens vom Stein

IV

Ein Verhör

V

Im Fundus

VI

Fährmänner, Schwestern und die Legion

VII

Leutnant Kammholz’ zwölfter Übertritt

VIII

Ein doppelter Fund

IX

Die Brosche

X

Friedhof für Kinder

XI

Die Brüder Falke unter sich

XII

Das Diarium des Clemens vom Stein

XIII

Geheimnisse eines Telephons

Dritter Teil

Der zweite Herr vom Stein

I

Der zweite Herr vom Stein

II

»Die Dreizehn aber liegt in der Tiefe«

III

Die Spur der Edelsteine

IV

Sternenfest

V

Lady Vintages Raritätenladen

VI

Rauchwaren Hinckeldey

VII

Das Diarium des Clemens vom Stein

VIII

Doktor Murken

IX

Zur Frau des Schusters Schikalla

X

Ein Date mit Secundus Falke

XI

Große Wäsche

XII

Das Diarium des Clemens vom Stein

XIII

Rettungsversuch für Minna Eisenmann

Vierter Teil

Mors portavitae aeternae

I

Durchbruch nach Unterbaum

II

Ein halber Plan

III

Demission

IV

Mors porta vitae aeternae

V

Eine Geschichte von zwei Fenstern

VI

Das Diarium des Clemens vom Stein

VII

Ein nächtlicher Besucher

VIII

Am Kartentisch

IX

Palais Alfart

X

Philemon und Baucis

XI

Exodus

XII

Die letzte Tür

XIII

Das Diarium des Clemens vom Stein

Karte

Dreizehneichen

Berlin

Die ersten zwölf Bezirke

Erster Teil

Die weiße Frau

I Post für Moritz Bang

Momme war kein Zahlenmystiker. Der Poststempel war nicht das Problem. Ein 11. September konnte ihm nichts anhaben. Zwei Tage später, und er hätte den Brief nicht aufgemacht, sondern mit spitzen Fingern zur Papiertonne getragen und sich dabei dreimal an die Schläfe geklopft. Dreimal und dann noch dreimal, weil doppelt besser hält, und schließlich dreimal zum Dritten, weil er es die ersten beiden Male nicht richtig gemacht hätte. Die Klopfer wären wieder nicht deutlich genug voneinander abgesetzt gewesen, was ständig passierte, weil Momme ja nicht wollte, dass ihn jemand beim Klopfen erwischte. In seiner Vorstellung sah er wie ein Psycho aus, wenn er klopfte, weshalb er jedes Mal so tat, als würde er sich kratzen, was vollkommen psycho war.

Momme wusste das: Moritz Bang hatte einen Knall und der Knall war im letzten Jahr so schlimm geworden, dass dieser Brief seinen letzten, unwahrscheinlichen Ausweg bedeutete. Die Räumungsklage etwa war mit Poststempel 13. Juli bei ihm eingetroffen, geöffnet hatte Momme also erst das Versäumnisurteil, in dem unter anderem stand, dass man auf eine Räumungsklage antworten musste.

Er wog das Kuvert in den Händen. Poststempel 11. September, die Marke zeigte ein romantisches Gemälde, einen einsamen Baum. Adressiert war der Brief handschriftlich, in Tinte und Großbuchstaben, alles genauso wie beim ersten Mal. Dickes Papier – Momme fielen Begriffe wie Bütten oder handgeschöpft ein –, der Absender auf der Rückseite kryptisch: kein Stempel, kein Logo, keine Adresse, bloß SCHWANSTEINGMBH in den gleichen tintensatten Versalien.

Momme hatte nicht mit einem zweiten Schreiben gerechnet. Die Schwanstein GmbH war kein Rechnungssteller, der einen mit jedem automatisierten Schreiben weiter in die Enge trieb. Die Schwanstein GmbH war eine Chance, die Momme eigentlich schon vertan hatte. Warum schrieben sie ihm zum zweiten Mal? Um ihn zu beschimpfen? Um ihm zum Tod seiner Großmutter zu kondolieren, die er nach ihrem Tod wenigstens noch ein Dutzend Mal beerdigt hatte, weshalb er den Termin zu seinem großen Bedauern leider nicht …? Hatten sie seine fadenscheinige, unoriginelle Ausrede durchschaut und rieten ihm, einen Psychotherapeuten aufzusuchen? Vorstellungstermine an einem 13. waren ausgeschlossen. Vorstellungstermine um 13 Uhr auch. Vorstellungstermine an einem 13. um 13 Uhr waren der blanke Horror, wenn man bloß daran dachte.

Momme sah sich im dunklen Hausflur um, einmal zur schmierigen Treppe, dann zur altersschwachen Tür, und klopfte sich dreimal an die Schläfe, um die Erinnerung zu neutralisieren. Ihm war der kalte Schweiß ausgebrochen, als er den ersten Brief geöffnet hatte. Dann war die Verzweiflung in ihm aufgestiegen wie Wasser in einem geschlossenen Raum. Er hatte an dem kaffeefleckigen Resopaltisch in der winzigen Küche gesessen – Kaffee war mittlerweile aus, zu teuer – und den Brief fallen lassen, als stünde das dicke Papier – Bütten, handgeschöpft – in Flammen.

Kommen Sie bitte am 13. September um 13 Uhr zum Objekt, um sich vorzustellen. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Veil Wallasch, Schwanstein GmbH

Eigentlich war das ein Fall für die Papiertonne, aber Momme hatte dagegen angeklopft, in seiner Küche sah ihn ja niemand. Dann hatte er sich unter heftigen Anfeindungen seines Zwangs einen Tee gekocht. Die doppelte 13 hatte einen Sturm entfacht. Er zählte bis 120, während das Wasser in den Wasserkocher lief, und kippte das Wasser trotzdem in den Ausguss, weil er beim ersten Mal geschummelt und in Zehnerschritten gezählt hatte. 120 war die stärkere drei; 120 Jahre alt zu werden, das war quasi das ewige Leben, in dem einem 120 Jahre lang nichts wirklich Schlimmes, also zumindest nichts Tödliches widerfahren war. Dann spülte Momme die einzige Tasse aus, die sicher kein Unglück brachte – die mit dem Bild von Ferkel aus dem Hundertmorgenwald –, und schließlich versagte er sich den Tee, den er mochte – Neun Kräuter, drei mal drei –, und kramte einen der alten staubigen Salbeiteebeutel hervor, denn sich etwas zu versagen half eigentlich fast immer, in diesem Fall allerdings nur bedingt, weil er sich plötzlich nicht mehr sicher war, dass er auch wirklich den ersten Salbeiteebeutel gegriffen hatte, der ihm in die Finger gekommen war.

Eigentlich war es ein ehernes Gesetz, immer bei der ersten Entscheidung zu bleiben. So schlug man den Zwang mit seinen eigenen Mitteln. In schlimmen Momenten aber wendete der Zwang auch dieses Gesetz gegen Momme, sodass Momme kein Ausweg mehr blieb: Der Salbeiteebeutel in seiner Hand hätte ebenso gut der erste, also ungefährliche, wie der zweite, also gefährliche, sein können: Momme konnte es einfach nicht mehr sagen und musste auf den Tee verzichten. Er hatte die Ferkel-Tasse zurück in den Schrank gestellt und dann so ausdauernd wie lange nicht mehr geklopft. 120 mal dreimal, sicher war sicher.

Er konnte den zweiten Brief unmöglich im Hausflur öffnen. Hier kam alle Nase lang jemand vorbei. Das Ganze war zu wichtig – oder würde sich als viel zu schrecklich erweisen –, um dabei Zuschauer zu riskieren. Momme würde sich in aller Ruhe an den Resopaltisch setzen. Er würde durchatmen und sich wappnen, auch wenn der Brief wahrscheinlich nur eine höhnische Absage war.

Momme schloss den Briefkasten ab – auch diesen Schlüssel würde er bald abgeben müssen – und schlurfte Richtung Treppe. Der Flur war schwarz und schmutzigweiß gefliest, aber davon wollte sein Zwang nichts wissen; eine Fuge war kein Rubikon.

Die Treppe stöhnte wie immer. Die 13. Stufe ließ Momme, sich an die Schläfe klopfend, aus.

Worüber er nicht hinweggekommen war: Telefonnummern, in deren Abfolge sich eine 13 verbarg, selbst bei der automatischen Anwahl im Call-Center – leider hatte das Telefon dort ein Display. Hausnummern – das Abenteuer als Fahrradbote hatte nur einen einzigen Tag gewährt, obwohl Momme die Sendungsnummern wohlwissend ignoriert hatte. Die Kaffeebar in Treptow – Momme hatte an der Kasse gestanden, die Getränke, Sandwiches oder Kuchenstücke auf den Tabletts addiert und so lange es ging Beträge wie 13,80 kassiert – es ging nicht lange. Das Jobcenter war danach ein einziger langer Spießrutenlauf: Wartenummern, Zimmernummern, Kundennummern – nur bei den Sprechzeiten hatte es nie ein Problem gegeben, einer dort streng eingehaltenen Mittagspause sei Dank. Um 13 Uhr empfing einen dort niemand.

Geld war jedenfalls nie geflossen, in die Krankenkasse zahlte Momme auch nicht ein, er hatte nicht mal mehr Internetzugang oder auch nur ein Handy. Aber wenn man Jobs in Berlin googelte, sprang einen gleich auf dem ersten Screen doch nur so etwas wie 21113 Stellenangebote an, und also hatte er wieder klopfend in seinem Poäng-Sessel vom Sperrmüll gesessen und den Link nicht angeklickt. Momme führte mittlerweile eine rein analoge Existenz – anders wäre er auch gar nicht auf die gedruckte Anzeige der Schwanstein GmbH gestoßen.

HAUSHÜTER AM STADTRAND GESUCHT. EINWOHNEN BEDINGUNG. VERGÜTUNG VERHANDLUNGSSACHE. AUSSCHLIESSLICH SCHRIFTLICHE BEWERBUNGEN.

Die Adresse, irgendwo draußen in Brandenburg, war auf wunderbare Weise ungefährlich gewesen, und das Fehlen einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer kam ihm zupass. Momme hatte sich handschriftlich beworben.

Es war nicht immer so gewesen. Insgeheim war der Zwang feige. Wie eine Zecke lauerte er im Unterholz des täglichen Lebens. In Phasen der Stärke machte er sich unsichtbar, jahrelang hatte es gereicht, dass Momme bloß beschäftigt gewesen war. Mit Partys, Freunden oder unbedeutenden Verliebtheiten, mit Abiklausuren oder der Idee, nach Berlin zu ziehen, Kreuzberg vielleicht oder besser Friedrichshain – Treptow oder Oberschöneweide hätten ihm damals nichts gesagt.

Es hatte allerdings eine Phase gegeben, als Kind, in der er jede Nacht gebetet hatte, obwohl bei ihm zuhause nicht mal die Großeltern religiös gewesen waren. Momme aber hatte irgendwann angefangen, abends im Bett vor dem Einschlafen das Vaterunser aufzusagen, das einzige Gebet, das er kannte, weil sie es in der Schule gelernt hatten. Erst hatte er es bloß einmal mit geschlossenen Augen und auf der Brust gefalteten Händen vor sich hingemurmelt, nachdem er das Licht ausgemacht hatte, dann hatte er das Licht dreimal an- und ausmachen und dreimal das Vaterunser aufsagen müssen, und schließlich musste es zwölfmal sein, weil sonst der Hund gestorben wäre.

Der Hund war natürlich trotzdem gestorben, aber das war Jahre später gewesen, und da betete Momme schon nicht mehr – er konnte sich nur leider beim besten Willen nicht daran erinnern, wie er davon losgekommen war. Es kam ihm vor, als hätte er es eines Tages einfach vergessen. Der Zwang zog halt in keine aussichtlose Schlacht; er kämpfte nur die Kämpfe, die er gewinnen konnte – in Mommes Fall waren das mittlerweile leider die meisten.

Die Sache mit den Tassen und dem Besteck hatte es schon gegeben, als er – kurz, jedenfalls nicht für lange – mit Lena zusammengezogen war, die im Nebenfach Psychologie studierte und von der er zum ersten Mal Begriffe wie obsessive-compulsive disorder oder magisches Denken gehört hatte. Irgendwie war ihr aufgefallen, dass er an Freitagen, die auf einen 13. fielen, nicht zur Uni ging, und dann hatte sie auch noch seinen Taschenkalender gefunden, aus dem er erst Freitag, den 13. herausgeschnitten hatte und dann alle anderen 13. auch. Vielleicht hätte Lena ihn früher oder später sogar zu einem Psychotherapeuten geschleppt, aber der Zwang war stärker und dieser Typ aus ihrem Seminar am Ende auch. Momme zog mit seinem Zwang zusammen.

Natürlich lehnte sich Momme gegen ihn auf, manchmal brüllte er ihn innerlich an oder erklärte ihm betont nüchtern, dass es überhaupt keinen Zusammenhang gebe zwischen der 13 oder der Ferkel-Tasse und dem Tod oder einem Atomschlag oder einer schrecklichen, namenlosen Krankheit, die Momme oder vielleicht seinen Bruder, der überhaupt nichts von ihm wissen wollte, heimsuchen könnte. Aber der Zwang antwortete jedes Mal bloß: Und wenn doch?, und damit war die Sache eigentlich gegessen, und Momme ging auf Nummer sicher. Er stellte die falsche, potenziell gefährliche Tasse zurück in den Schrank, goss den Wasserkocher wieder aus und zählte, während er ihn zum zweiten Mal volllaufen ließ, pflichtschuldig bis 120. So rettete er sich oder seinen hochmütigen Bruder oder die ganze Welt, und falls das nicht stimmte, richtete er so doch wenigstens keinen Schaden an.

Eigentlich zahlte er einen kleinen Preis. Was war schon dabei, den Wasserkocher zweimal zu befüllen? Was war schon dabei, am 13. einfach im Bett zu bleiben? Was war schon dabei, kein Geld vom Arbeitsamt zu bekommen und erst das Versäumnisurteil aufzumachen? Es gab schlimmere Versäumnisse, solche, die nicht bloß ein bisschen Wasser, ein bisschen Geld oder ein paar Quadratmeter kosteten, sondern alles. Alles. Und nicht nur ihn. Diese Verantwortung war eigentlich das schlimmste, der große Totschläger seines Zwangs.

II Auszug mit Phönix

Momme schloss die Wohnungstür auf. Drinnen roch es nach Einsamkeit und Abschied. Er musste dringend mal lüften, aber irgendwie war es sogar dafür zu spät. Was immer im Brief der Schwanstein GmbH stand, das hier war zu Ende. In ein paar Tagen würde der Gerichtsvollzieher kommen – Momme, in solchen Dingen ahnungslos, ging zumindest davon aus, dass es ein Gerichtsvollzieher wäre, ein vermutlich unauffälliger Typ mit großem Durchsetzungsvermögen.

Er legte das Kuvert auf den Resopaltisch in der Küche. Den ersten Brief hatte er natürlich nicht mehr, aber die Versäumnisklage lag noch auf der Fensterbank, wie zum Hohn war sie dreizehnfrei gewesen.

Was würde er mitnehmen, wenn er ging? Er hatte kein Auto und er hatte keine Freunde, weder mit noch ohne Auto, also brauchte er auch keine Kartons. Er machte den Geschirrschrank auf, ein paar Tassen, ein paar Teller, eine Pfanne und ein Topf. Der Resopaltisch war auf dem Boden festgeschraubt, die Küche gehörte dem Vermieter, die schimmelnde Dusche natürlich auch.

Momme beäugte das Kuvert und floh zur weiteren Inventur in sein Wohn- und Schlafzimmer. Von der hässlichen Stehlampe abgesehen, hatte er es komplett auf seinen Beutezügen möbliert. Irgendwann nach Lena hatte er angefangen, nachts um die Häuser zu ziehen und im Sperrmüll zu kramen. Berlin war eine grandiose Sperrmüllstadt – groß, hart und vor allem unstet genug, dass ständig jemand aufgab oder von vorne anfing. So hatte Momme den Poäng-Sessel gefunden – vielleicht das Signal eines vollendeten Studentenlebens – und den selbstfabrizierten Couchtisch aus Europaletten – vielleicht hatte sich sein Erbauer irgendwie doch noch mit dem Konsumkapitalismus arrangiert und ihn bei Ikea durch etwas Gediegeneres ersetzt. Beides würde Momme so wenig mitnehmen können wie die billige Matratze, aus Hygienegründen selbst gekauft, und den schütteren Teppich vom Straßenrand. Er hatte tagelang gemüffelt, weil Momme ihm in einer Regennacht begegnet war.

Nichts davon war wichtig. Er würde die Sachen nicht vermissen – ein paar der Bücher allerdings schon. Momme hatte eigentlich erst so richtig zu lesen angefangen, als von seinem digitalen Leben nur noch der eingestaubte Router übrig war. Nachts auf seinen Streifzügen waren ihm irgendwann die Bücherboxen, Bücherbänke, Bücherzellen aufgefallen, barmherzige Wärmestuben für Lesestoff, den niemand mehr in seiner Wohnung wollte. Allerdings schmissen sich Bücher offenbar immer noch schwieriger weg als der übrige Kram, der sich bei Normalverdienern wie von selbst so ansammelte. Vielleicht lag es daran, dass Bücher selber so auf Bewahrung aus waren. Also wanderten sie statt in die Papiertonne in ausrangierte Telefonzellen oder Wäschekörbe im Schutz einer Häuserwand.

Momme hatte sich da und dort bedient, wenn er nichts anderes zu tragen hatte. So war er unter anderem an zwei Scheibenwelt-Romane und zwei Bände Narnia geraten, an einen dicken Dickens, den er nie gelesen hatte – »Der Raritätenladen« –, und an ein vergilbtes Exemplar der »Welt von gestern«, das immer noch nach Zigarrenrauch stank. Vielleicht würde er die Bücher ja zurück in eine dieser abgeklemmten Telefonzellen tragen, für den Moment der Übergabe wären dann drei Ausgemusterte beisammen, die Bücher, die Zelle und Moritz Bang.

Na ja, die 13. Kapitel hatte er sowieso nie gelesen und bei Seitenzahlen, die auf 13 endeten, hatte er meistens geklopft. An guten Tagen allerdings oder über guten Büchern war er, ohne dass er gewusst hätte, wie, plötzlich auf Seite 215 oder Seite 518 gewesen, so als hätte die Geschichte seinen Zwang überlistet und Momme unbemerkt an Seite 213 vorbeigeschleust.

Wirklich schade war es um seine Basteleien. Momme war nicht stolz auf sie, aber er konnte sie gut leiden. Sie waren der eigentliche Grund, warum er im Dunkeln immer noch die Straßenränder absuchte. Aus einem Designer-Wasserhahn und einer verkratzten CD-ROM hatte er Nessie gemacht, deren langer gebogener Hals aus der spiegelglatten Oberfläche von Loch Ness ragte. Zwei am Neujahrsabend gefundene abgebrannte Raketen hatte er zu Kopf und Schwanz eines Brontosaurus erklärt. Der Torso des Dinos war mal ein grellgrüner Gummiball gewesen, der jetzt auf vier Säulenbeinen aus Einwegfeuerzeugen stand. Der Drache schlug mit Flügeln aus hauchdünnen Cocktailschirmchen; ein Alien verbarg seinen außerirdischen Leib unter einem Fetzen glänzender Wärmefolie. Nur sein Kopf, ehemals eine Fernbedienung, ragte heraus und starrte aus vier bunten, eckigen Augen Mommes bestes Stück an: den Phönix. Der Phönix war aus einer Flaschenbürste, einer Wäscheklammer und einem Eiskratzer gemacht, er trug ein Federkleid aus Styroporchips, die nie mehr als Füllmaterial gewesen waren, und erhob sich aus einem leicht verbogenen Einwegaschenbecher.

Momme musste den Phönix minutenlang betrachtet haben, bevor sein Blick durchs Fenster auf die Straße ging, zum Späti, den er sich nicht mehr leisten konnte, zu der im Bürgersteig eingepferchten Platane, einem in zweiter Reihe parkenden Paketdienst und den Passanten, die nach wenigen Schritten aus dem Bild verschwanden. War er je einer von ihnen gewesen? Hatte er je auf der Poststelle deponierte Pakete voller Styroporchips abgeholt oder fluchend, weil er jetzt zu spät zur Arbeit kam, das Eis von der Windschutzscheibe seines geleasten Minis gekratzt? Hatte er abends, nach der Arbeit, je noch ein bisschen zu lange auf der Fernbedienung rumgedrückt? Einen Babysitter angeheuert, um samstagabends in einer Bar mit einem Cocktailschirmchen zu spielen? Vielleicht hatte er das alles in Wahrheit ja niemals gewollt. Vielleicht waren ihm Drachen, Außerirdische und das Monster von Loch Ness ja lieber.

Momme schnappte sich den Phönix und ließ ihn quer durch die traurige Wohnung bis auf den Resopaltisch in der Küche fliegen. Dann setzte er sich auf den Klappstuhl, rückte ihn ordentlich an den Tisch, klopfte sich dreimal an die Schläfe und öffnete, während er für seine Verhältnisse lässig in Zehnerschritten bis 120 zählte, das Kuvert.

Keine 13, nirgends, und auch sonst konnte Momme sein Glück kaum fassen. Veil Wallasch von der Schwanstein GmbH schrieb:

Da Sie zum ursprünglichen Termin verhindert sind, laden wir Sie neuerlich für den 14. September vor. Bitte finden Sie sich pünktlich um 16 Uhr im Gästehaus Wrota ein.

III Stackebrandt

Momme gab seine Wohnung am frühen Morgen auf. Er war noch im Dunkeln wach geworden, nach einer unruhigen Nacht. Ohne das Handy hatte er keinen Wecker; er war sein eigener Alarm. Den Rucksack hatte er trotz allem am 13. gepackt, was er als Etappensieg über den Zwang verbuchte, zur Bücherzelle hatte er es allerdings nicht geschafft, schon der Weg zum Müll war ein Spießrutenlauf gewesen. Er hatte an der Hintertür gewartet, bis die Luft auch sicher rein gewesen war, dann war er klopfend zu den Mülltonnen gerannt.

14. aber waren Balsam; sie verströmten das Gefühl überstandener Gefahr. An 14. schien die Sonne morgens immer etwas heller, die Luft roch frischer, und Mommes Zwang schien jedes Mal in Urlaubslaune zu sein und es nicht so genau zu nehmen. Außerdem ließ Momme alles, was Unglück brachte, zurück: Außer ein paar Klamotten und den Sachen aus dem Bad hatte er nur die Ferkeltasse eingepackt, sein Abiturzeugnis, die ausgeschnittene Stellenanzeige der Schwanstein GmbH, Veil Wallaschs Briefe und den ungelesenen Dickens. Wenn er den Job nicht kriegte, würde er bis auf weiteres obdachlos sein.

Er hatte versucht, sich vorzustellen, wie das sein würde, wenn Veil Wallasch von der Schwanstein GmbH ihn wieder fortschicken sollte, wie er dann irgendwo in Brandenburg stünde und nicht weiterwüsste. Aber eigentlich war es bei dem Versuch geblieben, plastische Bilder von regenkalten Nächten im Freien stellten sich nicht ein. Wohnungslosigkeit war eben nicht der Tod, mit dem sein Zwang ihm ständig drohte, sie war nicht totale Schwärze und kein gefräßiges Nichts, für das es erstaunlich wenig Vorstellungskraft brauchte. So gesehen, dachte Momme, machte es sich sein Zwang ziemlich leicht: Er liebte die abstrakte Bedrohung und brachte konkretes Leid.

Die Schlüssel hatte Momme auf den Resopaltisch in der Küche gelegt. Dann war er noch einmal zurück ins große Zimmer gegangen und hatte den Phönix geholt. Der Drache, der Außerirdische, Nessie und der Dino würden zusammen mit den Möbeln dahinwandern, wo sie hergekommen waren. Müll zu Müll, der Kreislauf des modernen Lebens.

Noch vor dem Ostkreuz kam die Bahn zum Stehen. Die Gründe dafür blieben im Verborgenen, wie üblich. Momme verschränkte die Arme, lehnte sich ans Fenster und starrte, wie in solchen Situationen geboten, ins Nichts. Er versuchte auch das demonstrative Stöhnen der Frau gegenüber zu überhören, aber sie ließ ihn nicht.

»Jedes Mal dasselbe«, sagte die Frau und rückte die Henkeltasche auf ihrem Schoß zurecht. »In dieser Stadt klappt nichts. Alles kaputt, wenn Sie mich fragen.«

Momme hatte nicht gefragt. Er zuckte höflich mit den Schultern, was sie leider zu ermuntern schien.

»Sind Sie auch Student?«

Momme konnte sich nicht erklären, woher das auch kam. Die Frau war Mitte, Ende fünfzig.

»Unsere Tochter ist zum Studieren hergezogen.« Sie sah beinahe hasserfüllt aus dem Fenster. »Einmal im Monat besuche ich sie, und ich habe noch nie in einer pünktlichen Bahn gesessen. Nie!«

Momme zog sich noch tiefer in seinen Winkel zwischen Fenster und Bank zurück. Der Zug stand auf dem Gleis, als wäre er nach einer Partynacht dort eingeschlafen.

»Beim besten Willen, ich kann nicht verstehen, was euch junge Leute hierherzieht. Die Preise … Der Dreck überall … Drogen! Das hat doch keine Zukunft!« Mit fleißigen Händen walkte die Frau ihre Tasche durch.

Vielleicht, dachte Momme, war sie bloß wütend auf ihre Tochter, weil die weggezogen war. Er sah zum dunklen Wasserturm hinüber, einer dieser schlechtgelaunten Reste einer untergegangenen Stadt, durch die noch königliche Eisenbahnen fuhren.

»Gestern hat jemand bei meiner Tochter in den Hausflur gepinkelt.« Auf einmal beugte die Frau sich zu Momme vor. »Verraten Sie’s mir!«

»Was?« Momme war über ihre Heftigkeit erschrocken.

»Was ihr Jungen an diesem Babylon findet!«

»Ich … Keine Ahnung.« Er wich ihrem Blick aus und sagte, eigentlich bloß, weil es stimmte: »Ich zieh weg.«

»So?«

Der Zug ruckte wieder an. Stotternd fuhr er in den Bahnhof Ostkreuz ein. Momme schnappte sich erleichtert seinen Ruck-sack.

»Ich muss hier raus«, sagte er, was auf vielerlei Weise stimmte.

Die Türen öffneten sich mit einem pneumatischen Ach.

»Gute Entscheidung«, rief die Frau ihm noch nach. »Hier kann man nichts werden. Das hab ich meiner Tochter auch gesagt!«

Das platte Land empfing ihn mit Bruthitze, die Sonne so grell, als wäre es Juli und nicht September. Momme kniff die Augen zusammen und roch Staub. Außer ihm war niemand an diesem Bahnhof ausgestiegen. Das kleine Backsteingebäude, an dem eine wohlmeinende 14 prangte, wirkte verlassen, Türen und Fenster waren verrammelt. Auf dem Vorplatz entdeckte Momme eine Bushaltestelle, die er mied. Ihm blieb Zeit genug zu laufen. Die mannshohe Karte hinter Glas zeigte vor allem Grün, unterbrochen nur von grauen Straßen, ein paar hingewürfelten Gehöften und den blauen Flecken kleiner Seen.

Momme machte sich auf den Weg. Es lief sich gar nicht schlecht im Staub des Straßenrands, und wo keine Menschen waren, gab es auch keine 13. Niemand nummerierte Kiefern, und falls doch, wollte Momme es nicht wissen. Er murmelte die Straßennamen vor sich hin, um sie nicht zu vergessen, er spürte die Hitze im Gesicht. Vielleicht würde er sich sogar einen Sonnenbrand holen. Er war ewig nicht mehr rausgekommen; es kam ihm jetzt vor, als hätte er Jahre auf einer einsamen Insel verbracht. Er hörte einen Specht klopfen, ohne ihn zu entdecken. Er kam an einem plattgefahrenen Igel vorbei, für dessen langes Leben er sofort bis 120 gezählt hätte.

Natürlich war er in Vorstellungsgesprächen nicht gut. Er war ein Abbrecherkönig, ungelernt, aber er bewarb sich ja auch nicht gerade auf eine Festanstellung als Scrum Master oder Steuerfachgehilfe. Hatten Housesitter auch Hausmeisteraufgaben? Er konnte nicht handwerkern, er hatte selten etwas besessen, das sich zu reparieren lohnte, aber er war nicht ungeschickt. Größere Sorgen machte ihm, dass er womöglich nicht der einzige Bewerber war und seine zwanglosen Konkurrenten vermutlich schon gestern angerückt waren. Andererseits hatte man bei der Schwanstein GmbH seinetwegen einen zweiten Termin anberaumt. Vielleicht hatte es gestern gar keine Vorstellungsgespräche gegeben. Vielleicht hatte sich außer Momme überhaupt niemand auf die Stelle beworben. Vielleicht war an der Sache etwas faul. Immerhin schien die Schwanstein GmbH nicht mal über einen Computer, einen Drucker oder Adressaufkleber zu verfügen.

Aber vielleicht waren das dicke Papier und der Füllfederhalter auch eine Masche. Schon der Name Schwanstein deutete ja auf eine Retro-Nummer hin. Vielleicht hatte Haus Wrota ein Türmchen. Vielleicht standen in den Fluren Ritterrüstungen herum oder im Treppenaufgang hingen goldgerahmte Porträts längst verblichener Junker. Genauso gut allerdings konnte dieser Veil Wallasch ein exzentrischer Start-up-Typ sein, der Formbriefe mit dem Füllfederhalter schrieb und trotzdem eine hippe Housesitting-Website betrieb. Ohne Internet hatten Momme die Möglichkeiten gefehlt, das zu überprüfen.

Momme taten langsam die Beine weh. Es musste jetzt früher Nachmittag sein. Er hätte sich besser auf diesen Trip vorbereiten müssen. Wahrscheinlich kam er nicht mal rechtzeitig an, und wenn doch, würde er es nicht wissen und viel zu früh klingeln. Am besten fragte er irgendwo nach der Zeit.

Er war jetzt auf einer mit Schlaglöchern übersäten Schotterstraße unterwegs. Halbrechts, jenseits eines abgeernteten Felds, lag ein von alten Bäumen umstandenes Gehöft, das erste seit einer Ewigkeit. Am Ende des Felds bog Momme in eine schmale Einfahrt und erreichte den schattigen, ungepflasterten Hof. Ringsum Wellblächdächer, unverputzte Wände und ausrangiertes landwirtschaftliches Gerät in Nestern aus hohen, halbvertrockneten Gräsern. In der Mitte des Hofs stand ein kleiner, antiker Traktor mit aufgeklappter Haube, davor eine ramponierte Werkzeugkiste. Es war niemand zu sehen.

»Hallo?«, rief Momme, was ihn einige Überwindung kostete.

Nach einer Weile trat der Bauer – Momme nahm an, dass es der Bauer war – aus einer dunklen Scheune. Er war mit einer Art Zange bewaffnet. Er war grau und stoppelbärtig und trug einen verwaschenen Blaumann.

»Was machen denn Sie hier?«

Momme ließ ihn näherkommen. Das hier war dreizehnfreies Gebiet, schien ihm.

»Entschuldigung«, sagte er. »Ich suche Haus Wrota. Das muss ganz in der Nähe sein. An einem See.«

Der Bauer hielt Abstand, wenigstens fünf Meter. Er war stämmig und sonnenverbrannt und niemand, dem man in Berlin begegnet wäre. Momme rang sich ein Lächeln ab.

»Das Gästehaus, ja?«

»Genau.« Momme nickte.

»Das Gästehaus ohne Gäste.«

Momme zuckte mit den Schultern. »Ich glaube schon, ja.«

»Kommen Sie aus Berlin?«

Momme nickte wieder.

»Zu Fuß?« Der Bauer wog seine schwere Zange. Sie war genauso ramponiert wie der Werkzeugkasten und wahrscheinlich auch der Traktor.

»Mit dem Zug«, sagte Momme. »Ich bin vom Bahnhof aus gelaufen. Schönes Wetter.«

»Viel zu heiß«, sagte der Bauer. »Viel zu trocken.« Er trug eine gewöhnliche Armbanduhr, was gut war. Digitaluhren bargen Gefahr. »Was wollen Sie denn da?«, fragte der Bauer.

»Vielleicht einen Job«, sagte Momme. »Ist es noch weit?«

»Machen die etwa wieder auf?«

Momme legte noch eine Frage drauf. »Haben die denn schon lange geschlossen?«

»Ewig«, sagte der Bauer. »Ich weiß nicht mal mehr, wem der Kasten gehört. Ist jetzt angeblich privat. Das mit den Investoren ist jedenfalls schiefgelaufen.« Das Wort Investoren spuckte er aus.

»Keine Ahnung, ob die wieder aufmachen«, sagte Momme. »Wenn, passe ich da bloß ein paar Tage auf.« Er trat einen Schritt vor und streckte dem Bauern die Hand hin. »Moritz Bang«, sagte er, als wäre der Bauer schon sein neuer Nachbar und begrüßte ihn mit Brot und Salz. »Nur ein Job, wie gesagt, für den Übergang. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn kriege.«

Er hatte sich hinreichend kleingemacht. Der Bauer reichte ihm eine harte, trockene Hand. »Stackebrandt«, sagte er. »Das ist mein Hof.« Er wedelte mit der Zange.

Einen Augenblick lang laborierten sie an der plötzlichen Vertraulichkeit. Dann trat der Bauer, Stackebrandt, wieder einen Schritt zurück und brummte: »Der See ist gleich hinter dem Wald da. Können Sie gar nicht verfehlen. Das Haus liegt am andern Ufer, aber um den See gibt’s einen Weg.«

»Danke«, sagte Momme.

Aber Stackebrandt war noch nicht fertig. »Hatten Sie mit dieser Frau zu tun, die manchmal herkommt?«

»Nein«, sagte Momme. »Es war eine Anzeige. Und eingeladen hat mich ein Mann.«

»So. Na, ist auch egal. Viel Glück dann.« Stackebrandt ließ das schwere Ende der Zange in die freie Hand klatschen.

»Danke«, sagte Momme wieder. »Könnten Sie mir vielleicht noch sagen, wie spät es ist?«

Stackebrandt sah auf seine Uhr. »Kurz nach zwei. Sagen Sie bloß, Sie haben kein Handy.«

IV Haus Wrota

Das Wäldchen erreichte Momme querfeldein. Er lief durch das raschelnde Laub, die Wipfel über sich, und fühlte sich seltsam schwerelos. Er hätte noch ewig so gehen können, aber durch die Bäume sah er jetzt den See glitzern. Er erreichte die Böschung und hatte plötzlich freie Sicht.

Haus Wrota lag märchenhaft am anderen Ufer, eher ein Landhaus als ein Schloss. Efeu wucherte bis zur dunklen Mütze eines tief herabgezogenen Dachs, unterbrochen von weiß gestrichenen Fensterreihen. Im Erdgeschoss ein lichtes Portal, das auf das schilfbestandene Seeufer wies, hinter dem großen Haus ballte sich das dichte Grün von Bäumen.

Einen Turm gab es nicht, aber Momme kam sich trotzdem irgendwie prinzenhaft vor, als er die Böschung zum Uferweg hinabstieg. Hier, auf dem Trampelpfad, begann für ihn ein neues Kapitel. Er atmete tief ein, roch den Wald und intensiver noch das Wasser und wandte sich nach links. Er hatte den Zwang in Berlin gelassen, in der kleinen, engen Wohnung. Immer dicht am leise gurgelnden Ufer, umrundete er den See.

Das große Haus wirkte still und verlassen, unter dem dichten Pelz aus Efeu bröckelte der Putz. Ein gewundener Asphaltweg führte einen Hügel hinauf, vielleicht zu einem Parkplatz, aber Momme blieb am Ufer und hielt gleich auf den Eingang zu. Eine halbkreisförmige Treppe – ungefährliche acht Stufen – führte zu einer von viel Fensterglas durchbrochenen Flügeltür hinauf. Eine Klingel oder ein Schild konnte Momme nicht entdecken. Es war ohnehin viel zu früh, sich anzumelden.

Momme spähte durch die Scheiben in der Tür, sah aber wenig mehr als einen hell gekachelten Windfang und dahinter ein dunkles Foyer. Bestimmt war es noch nicht einmal drei, er würde warten. Er hatte ein gutes Gefühl und brach trotzdem mit seinen Vorsätzen und klopfte sich dreimal an die Schläfe – nicht um eine Gefahr zu bannen, sondern um sein Glück zu beschwören.

Einen Garten gab es nicht, nur das Ufer. Ein Steg, der nicht unbedingt verlässlich wirkte, führte ein paar Meter aufs Wasser hinaus. Ein Stück weiter, schon am Waldrand, stand ein Nebengebäude, vielleicht eine später hinzugekommene Garage. Altes Laub bedeckte den Weg dorthin, das Holztor war dunkel und wirkte schon aus der Entfernung morsch.

Am Ufer, auf dem verkrauteten Rasen, hatte vielleicht mal ein Gartentisch gestanden. Momme stellte sich etwas weiß Lackiertes, irgendwie Florales vor und dazu Sonnenschirme, klingende Gläser, weiße Kleider, helle Anzüge, Strohhüte – vor seinem inneren Auge lief ein Kostümfilm ab. Bestimmt hatte es auch mal ein Ruderboot gegeben, einen glänzend braunen Kahn. Momme sah das Wasser vom Ruderblatt rinnen, jemand ließ die Hand wie einen Kiel durchs Wasser gleiten.

Er würde es hier aushalten, ganz bestimmt.

Er wagte sich auf den Steg hinaus und hockte sich auf das sonnenwarme Holz. So gut es ging, behielt er den asphaltierten Weg im Blick, der irgendwo oben hinter dem Haus begann und sich in einer Serpentine bis zum Wasser wand. Wer immer nun kommen würde, er käme von dort.

Es geschah nichts. Momme verfluchte langsam seine Uhrlosigkeit. Der Kostümfilm war lange zu Ende, die Sonne schien nicht mehr mit derselben Intensität, Haus Wrota wirkte nun eher verlassen als verwunschen. Nach einer halben Stunde, die vielleicht auch nur eine Viertelstunde gewesen war, stieg Momme wieder die acht Stufen zur Tür hinauf und lugte noch einmal in den Windfang. Dann kehrte er auf den Steg zurück und wartete weiter, eine zehrende Unruhe stieg in ihm auf. Womöglich hatte er etwas falsch verstanden. Oder Veil Wallasch von der Schwanstein GmbH hatte es sich anders überlegt. Oder es war ihm etwas dazwischengekommen. Oder es war noch immer nicht vier. Momme wären am liebsten wieder aufgesprungen, um an die Tür zu klopfen und Gewissheit zu bekommen, aber zu früh wollte er auch nicht sein, und außerdem war doch niemand im Haus. Er hatte es lange genug angestarrt. Wenn jemand drinnen wäre, hätte er es bemerken müssen.

Er lauschte auf Autos, knirschende Reifen, schlagende Türen, aber nichts. Dann und wann raschelte es bloß im nahen Schilf und manchmal rief ein Vogel. Es konnte halb vier, vier, es konnte auch schon halb fünf geworden sein.

Momme lief wieder zum Haus hinüber, erklomm betont laut die Stufen, hob die Hand, um anzuklopfen, und ließ den Arm wieder sinken. Gab es eine andere Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen?

Er folgte dem asphaltierten Weg den Hang hinauf. Warum war er nicht früher darauf gekommen, nachzusehen, ob es dort oben wirklich einen Parkplatz gab?

An der seeabgewandten Seite sah Haus Wrota noch ein bisschen verkommener aus. Büsche und krumme junge Bäume waren bis dicht an die Fassade gerückt. Der Hang ließ dem Haus auf dieser Seite wenig Platz. Die Kellerfenster waren halb von Laub verschüttet, das Efeu an der bräunlichen Fassade schütter, Dach und Regenrinnen wirkten morsch. Auf dem steilen Weg den Hang hinauf kam Momme ihnen näher.

Oben angelangt, stieß er auf eine schmale Straße. Der Parkplatz, platte Erde und ein bisschen Split aus lange vergangenen Wintern, war leer. Kein dunkler Dienstwagen, der Momme zugleich beruhigt und beunruhigt hätte, und leider auch kein Kastenwagen oder Kombi einer Dienstleisterflotte, auf dem Schwanstein GmbH gestanden hätte.

Jetzt war es ganz sicher nach vier. Momme stand auf dem verwaisten Parkplatz, schluckte und kämpfte die Verzweiflung nieder. Es half jetzt nicht mehr, noch länger zu warten. Er lief wieder den Weg zum Haus hinab und diesmal klopfte er, so laut es nur ging und schnell. Als er nichts hörte, klopfte er wieder. Dann klopfte er ein drittes Mal.

Nichts. Panisch lief er die Stufen hinab, trat zurück und sah zu den Fenstern hinauf.

»Hallo?«, rief er. »Hallo? Herr Wallasch?«

Wieder nichts.

»Ich bin Moritz Bang. Ich habe einen Termin. Hallo?«

Stille.

»Sie haben mir einen Brief geschrieben. Zwei sogar. Moritz Bang. Ich habe mich auf die Stelle als Haushüter beworben.«

Momme war immer leiser geworden. Er sprach ja offensichtlich bloß mit dem Haus und das Haus wollte nicht hören. Er zog sich bis zum Ufer zurück, rückwärts, immer noch Tür und Fenster im Blick, aber das alles führte zu nichts. Er drehte sich um und sah auf den See hinaus.

»Herr Bang?« Die Stimme traf ihn in den Rücken. »Ich bitte um Vergebung, ich habe mich verspätet.«

V Ein Bewerbungsgespräch

Veil Wallasch war eher klein, ziemlich dick und vielleicht Ende fünfzig. Er hatte einen großen, stellenweise noch mit gelblich-grauem Haar bedeckten Kopf und einen struppigen, genauso gelblich-grauen Walrossschnauzer, der ihm strähnig über die Oberlippe hing. Er trug einen hellen, irgendwie aus der Zeit gefallenen Leinenanzug; ein weicher Bauch schwappte über den Bund. Er stand in der Tür; also musste er die ganze Zeit im Haus gewesen sein.

»Ich wurde aufgehalten, treten Sie doch bitte ein.« Er glättete den über der Stirn verbliebenen Schopf. Vielleicht hatte er drinnen telefoniert?

Momme holte tief Luft und bemühte sich, zur Treppe zu schreiten. Er streckte viel zu früh die Hand aus und war erleichtert, als sein Gegenüber sie endlich zu fassen bekam.

Veil Wallasch lächelte und ersparte ihnen die Vorstellung. »Haben Sie gut hergefunden?«

Momme nickte. Er hatte einen Frosch im Hals.

»Sind Sie gelaufen?«

»Vom Bahnhof«, sagte Momme und räusperte sich. »Es war so schönes Wetter.«

»Hier hält ohnehin kein Omnibus.« Veil Wallasch führte ihn durch den Windfang. Es gab ein bisschen Theater mit den beiden Türen.

Im Haus empfing sie viel kühlere Luft. Das Foyer war ein hoher, ziemlich düsterer Raum, beinahe ein Saal, wäre die Treppe nicht gewesen. Türen aus dunklem Holz führten tiefer in das Haus hinein. Es gab einen offenen Kamin, vor dem eine abgewetzte Ledercouch und gleich ein halbes Dutzend Sessel standen. Links schwang sich die schöne, alte Treppe in den ersten Stock. Ein weinroter Teppich floss über ihre Stufen. Es waren ganz sicher mehr als 13.

»Wollen wir gleich hier Platz nehmen?« Veil Wallasch wies auf die Sessel und die Couch. »Darf ich Ihnen ein Glas Wasser bringen? Die Küche ist gleich nebenan. Sie müssen durstig sein.«

»Ja, gern.« Momme setzte den Rucksack ab und wartete im Stehen.

Veil Wallasch kehrte mit einem Wasserglas zurück. Dann sank er in die weiche Ledercouch, Momme nahm einen der Sessel. Er trank einen kleinen Schluck. Die Situation war quälend, denn Veil Wallasch redete nicht. Er hatte einen Arm auf der Rückenlehne des Sofas ausgestreckt und musterte Momme mit väterlicher Neugier.

Momme rettete sich ratlos in einen zweiten Schluck.

»Tja«, begann Veil Wallasch. »Das ist also das Haus. Im Wesentlichen ginge es darum, eine Weile hier zu wohnen.«

»Ja«, sagte Momme.

»Alles in allem ist es recht hübsch hier.« Veil Wallasch kämmte sich mit dem Finger den Schnauz und rieb sich dann die Hängebacken. Irgendwie passte der Mann nicht zu den förmlichen, knappen Briefen, die er schrieb.

»Ja«, sagte Momme.

»Wenn auch sehr einsam natürlich.«

»Das macht mir nichts«, sagte Momme schnell. »Ich komme ganz gern mal aus der Stadt raus.«

»So. Ja, das verstehe ich. Die Stadt …« Wallasch legte die Stirn unter dem grauen Schopf in ein paar wulstige Falten. »Ich nehme an, Sie müssten noch einmal zurück, um ihr Gepäck zu holen?« Er warf einen Blick auf Mommes Rucksack.

»Nein, nein. Ich, also … ich könnte gleich anfangen. Ich meine, Sie haben ja meinetwegen schon einen Tag verloren. Weil ich doch den Termin verschieben musste. Wegen der Beerdigung …« Die Vorstellung, nicht gleich anzufangen, war grauenhaft. Momme sah sich schon im Wald übernachten.

»Oh. Ja, natürlich. Ihre Großmutter … Vergeben Sie mir! Ich habe noch gar nicht kondoliert!« Veil Wallasch sprang auf, weshalb auch Momme aufsprang. »Ich bin sicher, Ihre Frau Großmutter war eine famose Frau«, sagte Veil Wallasch mit feierlichem Ernst.

Momme war verwirrt. Er litt an seiner Notlüge. Er litt eigentlich immer, wenn er log, und im letzten Jahr hatte er sehr oft gelogen. »Natürlich. Danke, ja, das war sie«, brachte er heraus. »Ganz bestimmt war sie das.« Ausführlich schüttelte er Veil Wallaschs Hand und nahm erst wieder Platz, als Wallasch in die Couch zurückgesunken war.

»Aber erzählen Sie mir von sich«, sagte Wallasch.

Jetzt wurde es heikel, ganz plötzlich. »Ich war im Dienstleistungsgewerbe«, sagte Momme, halbwegs zufrieden mit dem langen, unnahbaren Wort. »Dies und das. Ich lasse mich gern auf Neues ein.« Das klang nach Marketingseminar, aber klang es auch überzeugend?

»So.« Veil Wallasch verschränkte die Finger. »Dies und das. Öfter mal was Neues.« Er nickte.

Momme fühlte sich ertappt. Bis Dienstleistungsgewerbe war es gut gelaufen. Danach hatte er es gleich vermasselt.

»Ich hätte Sie für einen Studenten gehalten.«

»Das … das war ich auch.« Momme schwamm. Das lief nicht gut. Er hätte sich gern an die Schläfe geklopft.

»Aber jetzt nicht mehr«, sagte Wallasch. Eine Frage war das nicht.

»Nein«, sagte Momme und sah auf den verschlissenen Perserteppich. »Jetzt nicht mehr«, murmelte er.

»Jetzt ist es dies und das«, hörte er Wallasch sagen. »Nichts Richtiges, nichts Festes. Nichts, was eine Zukunft hätte.«

Momme schwieg. Schlechter konnte es sich kaum entwickeln.

»Nun, ich habe nicht erwartet, dass sich ein künftiger Bankdirektor auf diese Stelle bewirbt«, sagte Veil Wallasch.

Momme hob zaghaft den Kopf.

Wallasch beugte sich vor. »Keine Sorge, junger Mann«, sagte er. »Wenn man in der Welt nicht zurechtkommt, liegt das womöglich an der Welt.«

Schaute er jetzt neugierig?, fragte sich Momme. Oder gütig?

»Wissen Sie, dieses Haus könnte ein sicherer Hafen sein. Für eine Weile. Natürlich nur für den Fall, dass Sie einen sicheren Hafen brauchen. Ich hätte nichts dagegen einzuwenden. Im Gegenteil, es würde mich freuen. Dann hätte die ganze Sache ihr Gutes. Dann wäre es nicht bloß ein Job und nur des dummen Geldes wegen.« Wallasch sagte Tschopp, als wäre Job ein obskures Jugendwort, das er nur Momme zuliebe benutzte.

Momme wusste nicht, was er erwidern sollte. Er hatte eine ganz andere Sorte Gespräch erwartet. Glaubte Wallasch, er wäre vom rechten Weg abgekommen? Er war vom Weg abgekommen, aber Wallasch machte sich ja keine Vorstellung, wie. War das hier verdeckte Sozialarbeit? Etwas Kirchliches?

Veil Wallasch stülpte die bärtige Oberlippe vor. Dann lehnte er sich wieder zurück. »Es tut mir leid«, sagte er. »Ich wollte nicht indiskret sein.«

»Das … das waren Sie nicht.« Bekam er jetzt die Stelle? Wenn ja, war alles andere gerade egal. »Es ist wirklich nicht so gut gelaufen zuletzt, und ich würde sehr gern …«

Wallasch unterbrach ihn. »Haben Sie vielleicht Hunger?« Er machte Anstalten, sich aus der Couch zu stemmen. »Für diesen Fall habe ich etwas Leckeres mitgebracht.«

Wenige Augenblicke später fand sich Momme in einer geräumigen Küche wieder. Wallasch hantierte mit bemerkenswertem Ungeschick am Herd. Er füllte den Inhalt einer graublauen Steingutschüssel in einen Topf.

»Löffelerbsen«, sagte er, »deftig und köstlich, Sie werden sehen!« Er küsste Daumen und Zeigefinger. »Da im Schrank müssten Suppenteller sein.« Wallasch griff sich einen Holzlöffel, der aus einem Krug auf dem Kühlschrank ragte. »Na, nun machen Sie schon, mein Lieber.«

Der Küchenschrank war alt und groß. Momme fand zwei tiefe Teller, die nicht zusammenpassten. Einer hatte einen Goldrand.

Sie aßen im ehemaligen Salon, an einem von drei langen, kahlen Tischen. Die Fenster gingen auf den laubbedeckten Hang. Von einer Aussicht konnte keine Rede sein, eher schien der Wald gegen Haus Wrota vorzurücken.

Die Suppe war gelb und sämig, Veil Wallasch hatte sie, kaum dass sie lauwarm war, wieder in die Steingutschüssel gefüllt. Er löffelte lautstark und sprach mit vollem Mund. »Das hier war wohl mal der Frühstücksraum«, sagte er. »Na ja, da war kein Segen drauf. Zu entlegen, oder was meinen Sie? Ich spreche vom Haus.«

Momme wusste nicht, was er sagen sollte. Er kaute auf den gelben Erbsen und der zähen Fleischeinlage herum. Er hatte durchaus Hunger, aber nicht die Ruhe, auch zu essen. »Das Haus war ein Hotel?«

»Etwas in der Art.« Wallasch schöpfte sich Suppe nach. »Fragen Sie mich nicht nach Einzelheiten. Ich … wir … also die Schwanstein GmbH kümmert sich nur ums Einwohnen. Wissen Sie, wenn hier niemand ist über so lange Zeit … Das wäre nicht gut. Das Haus ist groß. Es liegt einsam.« Er gestikulierte mit dem Löffel. »Ich führe Sie natürlich noch ein wenig herum. Die meisten Gästezimmer befinden sich im ersten Stock. Aber es gibt auch einige im zweiten.«

»Oh ja, aha.« Auf einmal meldete sich der Zwang zurück. Veil Wallaschs seltsamer Auftritt hatte ihn eine ganze Weile überdeckt. »Wie viele Zimmer sind es denn?«, fragte Momme. In ihm machte sich die vertraute Beklemmung breit.

Wallasch tunkte den Löffel in den Suppenrest. Einen Moment lang betrachtete er nur seinen Teller. Dann hob er den Kopf, reckte ein wenig das Kinn und schenkte Momme ein Lächeln. »Das ist eine kuriose Geschichte«, sagte er und Momme sank augenblicklich das Herz. »Die Zimmernummern reichen bis 15, obwohl es eigentlich nur 14 Zimmer gibt. Der alte Aberglaube, verstehen Sie? Die 13 hat man einfach ausgelassen.« Er strahlte Momme an. »Ein Zimmer mit der Nummer 13 gibt es nicht.«

Momme atmete aus. Der Drang zu klopfen, war mächtig.

»Tja.« Wallasch kratzte geräuschvoll seinen Teller aus. »Ihnen ist so etwas natürlich egal. Sonst hätten Sie Ihre Großmutter ja nicht an einem 13. beerdigt.«

»Nein«, murmelte Momme und spürte die Hitze in seinem Gesicht. Hilfsweise nahm er einen Löffel Suppe und kaute. Immerhin würde er an keiner Tür vorbeilaufen, auf der eine 13 prangte.

»Die Fleischeinlage ist das beste an der Suppe«, sagte Veil Wallasch, »nicht wahr? Das sind Schweineohren. Schmeckt es Ihnen?«

Die nächste halbe Stunde folgte Momme seinem neuen Arbeitgeber durch das Haus. Das Geschäftliche regelte Veil Wallasch im Vorübergehen, auf dem Weg durch ein Billardzimmer ohne Billardtisch, einen Konferenzraum mit vielen nicht zusammenpassenden Stühlen und eine Bibliothek, von der nur leere Regale übrig waren. Danach war Momme um 50 Euro Vorschuss reicher, pro Tag würde er 20 Euro verdienen, dazu kämen einige Lebensmittellieferungen.

»Sie können natürlich auch den weiten Weg zum Supermarkt laufen«, sagte Veil Wallasch. »Aber ich bin ohnehin regelmäßig in der Gegend und dann bringe ich Ihnen einfach etwas vorbei. Das wird Ihnen das Leben hier erleichtern. Sie haben dann …« – Wallasch warf Momme einen beinahe leuchtenden Blick zu – »… einfach mehr Zeit für sich.«

Sie stiegen die schöne Treppe hinauf, 24 Stufen, von denen Momme 23 betrat. Acht eher kleine Zimmer lagen dicht gedrängt im ersten Stock, nicht alle schienen ohne weiteres bewohnbar zu sein. Am ehesten unterscheidbar waren sie durch ihre Farben, auch wenn der Versuch, sie zu einem roten, gelben, blauen oder grünen Zimmer zu machen, offenbar nie sehr weit gediehen war. Mal gab es eine blaue Wand, mal waren es grüne Vorhänge, mal ein überwiegend roter Kunstdruck, billig gerahmt. Das gelbe Zimmer – Nummer 2 – sah noch am besten aus. Es hatte einen senffarbenen Teppich und holzvertäfelte Wände, das Doppelfenster mit den gelben Vorhängen ging auf den See.

»Ihr Zimmer?«, fragte Veil Wallasch, während Momme aufs Wasser schaute. Auf dem Steg dort hatte er gewartet, jetzt war er hier drin.

»Vielleicht«, sagte Momme und hatte plötzlich den Drang, wegzulaufen. »Also, wenn ich es mir aussuchen kann.«

»Sie haben die freie Wahl. Allerdings muss ich Sie warnen: Die Zimmer oben sind noch kleiner und so gut wie gar nicht möbliert. Und hier wäre das Bad auch gleich nebenan. Das ist ja praktisch.«

Im Bad waren sie noch nicht gewesen. Nur die Gästetoilette im Erdgeschoss hatte Momme gesehen. Ein wenig hilflos ließ er den Blick durch das kleine Zimmer wandern, vom Nachttisch mit der leeren, billigen Vase zum Bett, das schon oder noch immer mit senfgel-ber Bettwäsche bezogen war. Er würde die Sachen auslüften müssen.

»Wie lange, denken Sie denn …«

»Oh, das sehen wir dann.« Veil Wallasch winkte die Frage weiter, bevor Momme sie auch nur ausgesprochen hatte. »Wie gesagt, es würde mich freuen, Sie nutzten diese Aufgabe auch ein wenig für sich. Genießen Sie die Zeit, machen Sie sich ein paar Gedanken, kommen Sie zur Ruhe. Hören Sie, es geht mich nichts an, aber ich spüre doch: Sie suchen noch Ihren Platz in der Welt. Über die Dauer der Beschäftigung machen Sie sich also bitte keine Gedanken. Gegen die laufenden Kosten, die ein solches Gebäude verursacht, fällt ihr Entgeld kaum ins Gewicht.«

War das jetzt übergriffig? Sie kannten sich doch erst seit einer Stunde. Aber Momme hatte keine Wahl. Und vielleicht mochte er das Haus ja sogar. Es war so ganz anders als die Wohnung, die am Ende nur noch seinem Zwang gehört hatte. Statt der Vase, dachte er, würde er den Phönix auf den Nachttisch stellen.

»Kann ich Sie irgendwie erreichen? Falls was ist?«, fragte er.

In der Tür machte Wallasch ein zerknirschtes Gesicht. »Es gibt hier leider kein Telefon mehr«, sagte er bedauernd. »An der ein oder anderen Stelle spart man halt doch. Und Handyempfang hat man nur oben auf dem Hang.«

»Ach, das macht nichts.« Momme öffnete das Fenster. Es war seine erste Tat als Haushüter, so kam es ihm vor.

Als er sich wieder umdrehte, hatte Veil Wallasch eine altmodische Taschenuhr hervorgekramt: gold und kreisrund, sie hing sogar an einer Kette. »Es tut mir leid«, sagte Wallasch mit Blick auf die Uhr. »Ich müsste Sie jetzt alleine lassen. Ich habe noch einen Termin.«

Momme fragte sich, wie Wallasch überhaupt hergekommen war. Auf dem Parkplatz hatte kein Auto gestanden. Und ein Bus hielt hier auch nicht, hatte Wallasch gesagt. Nein, er hatte von einem Omnibus gesprochen.

»Richten Sie sich in aller Ruhe ein, einverstanden? Sehen Sie sich um, erkunden Sie das Haus. Ich schaue morgen, spätestens übermorgen bei Ihnen vorbei. Die Schlüssel hängen unten in der Küche an einem Brett.« Wallasch sah wieder auf die Uhr. »Entschuldigung, ich habe die Zeit vergessen, weil wir so nett geplaudert haben. Herr Bang, auf bald!«

Veil Wallasch war nicht mehr zu sehen. Momme hörte ihn nur noch rufen: »Und essen Sie die Suppe auf!«

VI Gute Vorsätze

Über Mommes Erkundungen war es dunkel geworden. Es musste auf acht zugehen, vielleicht war es auch schon viel später. Momme hatte ja keine Uhr und im Haus gab es keine. Dabei hätte eine altmodische Standuhr gut gepasst – am besten eine dieser gravitätischen mit Pendel, die immer aussahen, als würden sie die Zeit nicht bloß messen, sondern stocksteif über jede Minute wachen, damit auch keine aus der Reihe tanzte. Aber Momme mochte alte Uhren. Ihr Kreislauf reichte verlässlich bis zwölf und begann dann jedes Mal von vorne.

In den zweiten Stock wagte sich Momme erst mal nicht. Die Sache mit der ausgelassenen Zimmernummer war ihm nicht geheuer. Einerseits fühlte er sich für seine Verhältnisse erleichtert und wie befreit, andererseits traute er seinen Gefühlen nicht. Er war mit sich allein und das war, anders als Veil Wallasch glauben mochte, weder ungewohnt noch ungefährlich. Der Zwang lauerte hinter jeder Tür, er verbarg sich in jeder Verrichtung. Jeder neue Ablauf konnte ein neuer Abgrund sein. Alles, was Momme jetzt tat, konnte von seinem Zwang zum Gesetz erklärt werden: Drei Mal sollst du die Küchentür schließen, drei Mal dich räuspern, bevor du das Billardzimmer betrittst, und wenn du die Besteckschublade mit der linken Hand aufziehst, dann wird noch heute jemand sterben.

Nachdem Veil Wallasch so überstürzt verschwunden war – ohne Türenklappern, wie mit einem Fingerschnippen –, hatte sich Momme zunächst an die Inspektion der versprochenen Vorräte gemacht. Er fand sie teils in der Kühlung und teils im unteren Teil des großen Küchenschranks, in dessen Schubladen – er zog sie mit rechts auf – das Besteck verwahrt wurde und dessen Aufsatz dem zusammengewürfelten Geschirr vorbehalten war.

Veil Wallasch hatte definitiv einen Retrofimmel. Den Kühlschrank hatte er mit lauter Steinzeug vollgestellt, das so aussah wie die Schüssel mit der Löffelsuppe. Momme fand einen kleinen Topf mit gesalzener Butter und einen größeren mit Sauerkraut. Ein anderes, undefinierbares Gemüse schwamm in Öl und die in einer Schicht aus weißem, geronnenem Fett steckenden Würstchen riefen unschöne Erinnerungen an die Schweineohren wach. Im Schrank stieß er außerdem auf einen Laib Brot, Möhren und Kartoffeln in einer Kartoffelkiste, Mehl und Salz waren in unbedruckte Tüten aus Packpapier verpackt. Das Schinkenstück hatte jemand in Wachstuch gewickelt. Momme legte es in den Kühlschrank, wo es hingehört hätte.

Danach war er eine Weile durchs Erdgeschoss gestrichen. Es war ein bisschen schade, dass es wegen des unnützen Frühstücksraums kein richtiges Wohnzimmer gab. Vielleicht sollte er einen der Sessel oder sogar die Couch ins Billardzimmer schleppen, aber vielleicht durfte er das nicht. Das Konferenzzimmer war auf jeden Fall unwohnlich, am ehemaligen Salon störte ihn, dass der Hang so nah rückte. Allerdings gab es dort wie im Foyer einen Kamin. Gab es hier eigentlich sonst noch eine Heizung?

In der Küche und im Frühstücksraum fanden sich unter den Fenstern ungeschlachte Heizkörper, von denen die Farbe platzte. In seinem Zimmer, dem gelben, gab es auch einen. Er war kalt und an der Oberseite mit einer dunklen Schmiere bedeckt. Wenn er einen Eimer fände, dachte Momme, würde er putzen. Er wurde ja schließlich bezahlt.

Er trug den Rucksack nach oben und stellte den Phönix neben die leere Vase auf den Nachttisch. Wie durch ein Wunder hatte er nicht eine einzige Styroporfeder eingebüßt. Momme nahm das als gutes Zeichen und kehrte, eigentlich schon wieder auf dem Weg nach unten, noch einmal zum Nachttisch zurück und stellte die Vase um. Er roch am Bettzeug, trug es nach draußen und breitete es über einen Busch am Ufer, dann lief er ins Haus zurück, um das Schlüsselbrett zu suchen. Er fand es vom großen Küchenschrank verborgen an der Wand und atmete erleichtert aus, als er keinen Schlüssel mit der Nummer 13 fand. Dann lief er dreimal, mit drei verschiedenen Schlüsseln, zur Flügeltür und versenkte den passenden, als er ihn endlich gefunden hatte, in der Tasche seiner Jeans.

So war, über reichlich Hin und Her, der Abend gekommen. Momme wagte sich noch einmal vor die Tür, um das Bettzeug zu holen, und war überrascht, mit welchem Ernst die Dunkelheit hier draußen anrückte. Die Stadt machte ja immer gleich Licht, um sie schon im Keim zu ersticken. Hier war die Nacht noch eine Urgewalt.

Er raffte das Bettzeug zusammen, trug es ins Haus und suchte nach einem Lichtschalter. Er fand ihn am Fuß der Treppe und ein für seine Größe erstaunlich funzeliger Leuchter unter der Decke ging an. Neben dem Sofa stand eine wackelige Stehlampe, Momme schaltete sie mit einem Fußtritt ein. Das Bettzeug roch halbwegs frisch und oben breitete er es ordentlich über die Matratze – er hatte beschlossen, ordentlich zu sein. Haus Wrota war sein Job und er hatte keine Aussicht auf einen anderen.

Und vielleicht war es ja auch gar nicht so dumm, was Veil Wallasch gesagt hatte. Vielleicht konnte er sich in Haus Wrota wirklich Gedanken machen, wie es weitergehen sollte. Vielleicht konnte Wrota seine Entzugsklinik sein. Der Drang zu klopfen stellte sich beim bloßen Gedanken daran ein. Momme leistete Gegenwehr, indem er die Suppe aß und dabei die Schweineohrstückchen aussortierte.

Als der Abend von der Nacht nicht mehr zu unterscheiden war, hatte sich Momme im Foyer niedergelassen. Er saß auf dem abgewetzten Ledersofa und las im Licht der Stehlampe den mitgebrachten Dickens, auch wenn seine Konzentration immer nur für einen Absatz reichte. Die Stille machte die kleinen Geräusche groß. Das alte Haus stöhnte, jedenfalls knackte es ständig irgendwo. Das Foyer mit seiner hohen Decke war ein denkbar ungemütlicher Ort.

Im hellen Licht einer Deckenlampe inspizierte Momme noch einmal das Billardzimmer, wo die alten Dielen knarzten und seine Schritte hallten, dann hockte er sich für eine Weile aufs Gästeklo, einfach weil der Raum so klein und überschaubar war. Schließlich riss er sich zusammen, kehrte auf seinen Sofaplatz zurück und überblätterte Seite 13.

»Der Raritätenladen« war ein komisches Buch. Momme schaffte es bis zum Ende des dritten Kapitels, an dem der Erzähler einfach verschwand. Einen Namen hatte der Kerl ohnehin nie gehabt und jetzt verkündete er auch noch, seine Wenigkeit künftig einfach aus dem Spiel zu lassen.

Momme nahm es als Zeichen, löschte das Licht und bestieg – eins, zwei … zwölf, vierzehn – todesmutig die Treppe.

VIIDas Diarium des Clemens vom Stein

Das Diarium des Clemens vom Stein

Dreizehneichen, d. 14. September

Gestern habe ich eine Veranstaltung des Theosophischen Vereins besucht — zum Mittag hatte ich die 13. Stunde versäumt, und schlafen hätte ich doch nicht können, ich war auf beinahe schmerzhafte Weise wach. Kein Wunder, wenn man den lieben langen Tag den Hosenboden blank gewetzt und auf seiner Feder herumgekaut hat — einmal mehr ohne vorzeigbares Ergebnis.

Immer noch klebe ich am Blutgericht über die armen Sachsen und den gestrigen Tag über reimte sich schlicht nichts, was mich nicht müde, sondern immer unruhiger machte. Stunde um Stunde bin ich auf meinem Stuhl herumgerutscht, schließlich alle Augenblicke aufgesprungen und mit fliegenden Rockschößen durch meine beiden Zimmerchen gewetzt — womöglich habe ich dabei wie einer jener schändlichen Erfinder gewirkt, die sich zu keinem andern Zwecke den Kopf zerbrechen, als die ewige Ordnung anzugreifen. Jeden Augenblick habe ich mit dem Erscheinen des indignierten Eisenmanns gerechnet, dem meine polternden Stiefeltritte die verdiente Nachtruhe raubten — oder, mit dem sauertöpfischen Fräulein Labasch, das mich mit ihren Stricknadeln bedrohen käme wie der Elmar den Gero mit seinem sächsischen Schwert.

Kurzum, es war das Beste, die Flucht zu ergreifen, und so bin ich also, Hut auf dem Kopf, Mantel über dem Arm, aus dem Eisenmann’schen Hause auf die Straße geeilt. Die Nachtluft versprach Besserung und brachte sie auch. Bald klapperten meine Stiefelsohlen gar lustig über das dunkle Pflaster — es ist so etwas mit mir und dem Aufbruch, das ich beim besten Willen nicht dämpfen kann. Im Angesicht des Ungewissen — und sei es auch nur das Ungewisse einer stillen, klaren Nacht — fließt mir noch jedes Mal das Herz über. Dann frage ich mich, wohin die eine einsame Droschke fahren mag, der ich auf meiner ziellosen Wanderung begegne, und komme gar nicht auf den Gedanken, dass sie fahren könnte, wohin sie auch sonst immer fährt.

Eines Tages aber werde ich meine Abenteuerlust überwunden haben und dann, hoffentlich, nicht allzu streng ins Gericht gehen mit diesem, meinem jüngeren Ich, das sich bald unversehens in einer dunklen, gewundenen Gasse in Unterbaum wiederfand, wo die Erbauliche Gesellschaft, wie ich feststellte, einen Saal zur Aufrichtung in den 13. Stunden betreibt. Gestern Nacht jedoch wurde dieser Saal von den Theosophen bespielt — es wird damit zu tun haben, dass die Erbaulichen wohl mehrheitlich Tagmenschen sind und die 13. Nachtstunde seit jeher eher stiefmütterlich behandeln.

Am Saaleingang, nicht mehr als eine niedrige Tür, lud ein ans Holz gehefteter Handzettel zu einer Séance, und da mich ja ohnehin die unziemliche Abenteuerlust auf die Straße getrieben hatte und es bereits zu spät war, sich noch anderweitig umzutun, trat ich also ein und verewigte mich in der ausliegenden Liste, womit mein kleiner nächtlicher Ausflug schon einmal etwas Gutes hatte. Es ist ja nun einmal die Eigenart dieser unserer Gesellschaft, dass sie ihren Mitgliedern eine innere Fortbildung abverlangt und es dabei an äußerer Ordnung nicht fehlen lässt.

Der kleine Saal, den man durch einen engen Flur erreichte, erwies sich als allerliebst. Aus einem einsamen Fenster lugte die blanke Nacht, bemalt vom Widerschein der Kerzen. Bühne oder Podium gab es nicht, die Stuhlreihen wiesen auf zwei üppig gepolsterte Sessel, die man einfach auf den knarzenden Bohlen des Fußbodens abgeladen hatte, was zu meiner Überraschung weniger den Eindruck Eisenmann’scher Gediegenheit vermittelte als vielmehr eine gewisse, mir durchaus angenehme Verwegenheit.

Im Publikum saßen dennoch viele alte Leute, vielleicht weil die Last der Jahre den Menschen schlaflos macht, eher jedoch, wie mir bald klar wurde, weil in den Polstersesseln nichts anders als der Tod verhandelt wurde, der älteren Herrschaften nun einmal näher ist als Jungvolk wie mir. Doch was sag ich? Tod? Nein, hier galt’s mal wieder dem ewigen Leben, und bald erschien auch dessen amtierende Hohepriesterin, wohlbeleibt und in weißen Rüschen, ein sehr weltliches Gespenst. Raunen im Saal, denn das war die Gräfin G., die im Theosophischen Verein eine bedeutende Rolle spielt und sich einen Namen als Medium gemacht hat — sogar zu mir in meine Klause, in der sich doch alles um Franken, Sachsen und die passenden Reime dreht, ist diese Kunde vorgedrungen.

Ihr zur Seite wurde ein beflissener Weißschopf gestellt, der in dem andern Sessel Platz nahm, aber eigentlich keine weitere Aufgabe hatte, als die Gräfin G. ins rechte Licht zu rücken. Einleitend sprach er naturgemäß von ewiger Seele und unverrückbarer Ordnung und bereitete so unser Rendezvous mit dem Jenseits vor, das die Gräfin G. daraufhin mit allerlei gestöhnten Ohs und gehauchten Ahs einläutete. Immer wieder legte sie dabei die kurzen Finger an die ergraute Schläfe, bis endlich, so man es glauben wollte, ein gewisser Wilhelm erschien, der einst, nicht lang nach Gründung Dreizehneichens, im Müller’schen Kloster Dienst getan habe. Er sprach fortan aus der Gräfin Mund, abermals begleitet von vielen Ohs und Ahs, diesmal allerdings aus dem Publikum. Einerseits war man dort erfreut, in Wilhelm zumindest den klanglichen Beweis zu finden, dass die Seele wahrhaft unsterblich sei, andererseits ließ Wilhelm es auch nicht an der Bestätigung fehlen, dass der Weg Dreizehneichens der richtige sei.

Denn der eifrige Weißschopf auf der Sesselkante erkundigte sich bald danach, ob Wilhelm von seinem himmlischen Ausguck wohl auch auf die Zwölfwelt herabschauen könne, und Wilhelm, der ein solches Kunststück natürlich vermochte, ging mit der Zwölfwelt sogleich hart ins Gericht. Sie sei, versicherte er mit seiner Gräfinnenstimme, schon so lange zum Teufel gegangen, dass quasi keine einzige Seele von dort mehr aufsteigen könne. Die Barbarei habe in diesem Teil der Welt gesiegt, alles Metaphysische sei verkümmert, die Maschinen seien an der Macht, der Niedergang mit Händen zu greifen. Auf Nachfrage des Weißschopfs glaubte Wilhelm gar, es könnten die elektromagnetischen Wellen sein, die die erlösungswilligen Seelen dort drüben am Boden halten, was meines Erachtens schon verdächtig nach unziemlicher Wissenschaft klingt.