19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

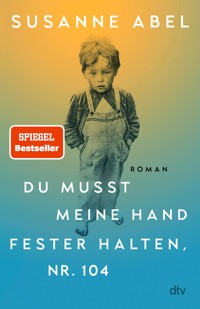

Es gibt keinen Weg, der nicht irgendwann nach Hause führt Am Ende des Zweiten Weltkriegs wird mitten in Deutschland ein kleiner Junge gefunden, der nichts über sich selbst und seine Herkunft weiß. Sein Alter wird geschätzt, er bekommt den Namen Hartmut und wächst in einem katholischen Kinderheim auf, in dem viel Ordnung und noch mehr Zucht herrscht. Wer ist man, wenn man niemand ist? Dort lernt er die etwas ältere Kriegswaise Margret kennen, die ihn Hardy nennt und schon im Heim zu beschützen versucht. Die beiden werden zu einer unverzichtbaren Stütze füreinander und beschließen, sich nie wieder loszulassen. Klug, einfühlsam und berührend erzählt Susanne Abel in ihrem neuen Roman von der lebenslangen Liebe zweier Heimkinder. Doch während sie mit aller Kraft versuchen, gemeinsam das Geschehene zu vergessen und ein normales Leben zu führen, werden die Folgen ihrer Vergangenheit auch für die nachkommenden Generationen bestimmend. Eindringlich und aufrüttelnd. Ein bewegender Familienroman über den Einfluss unserer Vergangenheit auf unsere Nachkommen. Die kleine Emily leidet unter dem hartnäckigen Schweigen ihrer Urgroßeltern Margret und Hardy, bei denen sie wegen des unsteten Lebenswandels ihrer Mutter aufwächst. Als Jugendliche beginnt sie schließlich, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Wird es ihr gelingen, das Erbe der unverarbeiteten Traumata ihrer Familie endlich aufzubrechen? »Susanne Abel schreibt unterhaltsame, sogar humorvolle Romane aus dem Elend, in das wir alle hineingeboren werden, ohne es uns aussuchen zu können. Chapeau!« stern »Seit Tagen wechselten sich Schnee und Regen ab, und es war glatt. Deshalb musste jedes größere Kind ein kleineres an die Hand nehmen. Und so marschierten die Heimkinder in Zweierreihen im Dunkeln hinunter nach Drolshagen. Der Zug wurde angeführt von zwei größeren Jungs, die mit Marschtrommeln den Rhythmus vorgaben. Dahinter schritt die Oberin, gefolgt von den übrigen Nonnen. Anders als sonst nahm es an diesem 24. Dezember 1947 niemand mit dem üblichen Redeverbot so genau. Doch mit wem hätte Margret sprechen sollen? Der kleine Kerl neben ihr, von dem sie nur die Nummer und nicht den Namen kannte, war dafür zu dumm. Er rutschte aus und Margret konnte nur durch beherztes Zugreifen verhindern, dass er stürzte und am Ende auch noch sie zu Fall brachte. ›Du musst meine Hand fester halten, Nr. 104‹, ermahnte sie ihn. Der Kleine gab keine Antwort und setzte tapfer einen Fuß vor den anderen.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 662

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

Am Ende des Zweiten Weltkriegs wird mitten in Deutschland ein kleiner Junge gefunden, der nicht weiß, woher er kommt. Sein Alter wird geschätzt, er erhält den Namen Hartmut und wächst in einem katholischen Kinderheim auf, in dem viel Ordnung und noch mehr Zucht herrscht. Dort lernt er die etwas ältere Kriegswaise Margret kennen, die ihn schon im Heim zu beschützen versucht. Die beiden werden zu einer unverzichtbaren Stütze füreinander und beschließen, sich nie wieder loszulassen. Doch während sie mit aller Kraft versuchen, gemeinsam das Geschehene zu vergessen und ein normales Leben zu führen, wird ihre Vergangenheit auch für die nachkommenden Generationen Folgen haben.

Susanne Abel

Du musst meine Hand fester halten, Nr. 104

Roman

Für Leo und die 800000 anderen

Es gibt keinen Weg, der nicht irgendwann nach Hause führt.

Volksweisheit

Liebe Leserinnen und Leser,

vorab möchte ich Sie auf Folgendes aufmerksam machen: In diesem Buch geht es um Gewalt gegenüber Heimkindern in der deutschen Nachkriegszeit und um sexuellen Missbrauch sowie deren seelische Folgen bis in die Gegenwart.

Falls Sie auf diese Themen sensibel reagieren, lesen Sie meinen Roman vielleicht lieber, wenn eine vertraute Person in Ihrer Nähe ist, mit der Sie über das Gelesene sprechen können.

Susanne Abel

EINS2006

Das kleine Mädchen wacht auf, weil der Regen gegen das Fenster peitscht. Es ist dunkel draußen, und es braust genauso komisch wie auf der großen Brücke, über die sie manchmal mit Opa läuft, wo die vielen Autos einen solchen Lärm machen, dass man laut rufen muss, um sich verständlich zu machen.

Sie schnappt sich Freddy, ihren schielenden Kuschelgorilla, der eine Banane umklammert hält, schleicht durch die Wohnung und öffnet die Tür zum Wohnzimmer, in dem ihre Mutter immer auf der Matratze schläft, die vor der Heizung auf dem Boden liegt.

»Julia?« Die Kleine flüstert, weil ihre Mama es nicht mag, wenn man sie in der Nacht erschreckt. Doch sie bekommt keine Antwort. Ihre Mama ist nicht da.

Sie klettert auf den Hocker am Fenster, um nachzusehen, ob Julias rotes Auto unten steht. Aber sie kann nichts erkennen, außer dass der Sturm die Ziegel vom Dach des gegenüberliegenden Hauses fegt. Verängstigt drückt sie Freddy an sich und hält ihm die Ohren zu. Ihr Herz schlägt wild.

Als der Wind schwächer und es draußen leiser wird, zieht sie ihre Regenjacke über den Schlafanzug, schlüpft in ihre gelben Gummistiefel, holt aus dem Kinderzimmer das Stöckchen, das sie braucht, um an die Knöpfe des Fahrstuhls zu gelangen, und fährt mit Freddy die neun Etagen bis nach unten. Dann rennt sie los. Hinaus in die Nacht.

Sie weiß genau, wie sie gehen muss, um zu Opa und Omi zu kommen. Richtung Brücke, unter der die Leute sind, denen Opa manchmal etwas zu essen oder zu trinken schenkt. Einer hat keine Zähne mehr, vor dem hat sie Angst. Deshalb überquert sie schon vorher die vierspurige Straße an der nur noch blinkenden Ampel. Angezogen von flackerndem Blaulicht und dem lauten Geräusch einer Kettensäge, geht sie mit Freddy weiter.

»Wo willst du denn hin, so mitten in der Nacht?«, fragt ein Feuerwehrmann, der mit seinen Kollegen einen umgestürzten Baum zersägt.

Sie sagt nichts, denn sie soll nicht mit Fremden sprechen.

»Ich bin der Kevin«, sagt er. »Du musst keine Angst vor mir haben.« Und dann holt er eine goldene Rascheldecke und legt sie wie einen Umhang über ihre Schultern. »Nicht dass du dich noch erkältest. Was machst du denn hier draußen so allein?«

Er bleibt bei ihr, auch als vor ihnen ein Polizeiauto hält, aus dem eine Polizistin mit ihrem Kollegen steigt und vor ihr in die Hocke geht. Die fragt auch nach ihrer Mama. Und wie ihr Papa heißt. Die Kleine schweigt. Sie drückt Freddy unter der Rascheldecke noch fester an sich und hört, dass der Polizist in ein Funkgerät sagt, dass sie vielleicht vier Jahre alt ist.

»Ich bin doch schon fünf.«

Jetzt lächelt Kevin und erzählt, dass er auch eine Tochter hat, die fünf ist. »Wie heißt du denn?«

»Emily.«

»Ein schöner Name«, sagt die Polizistin. »Und weißt du, wo du wohnst?«

»Gernsheimer Straße.«

»Und welche Nummer?«

Emily zeigt mit den Fingern eine Vier.

»Das ist einer von den Asibunkern«, hört sie den Polizisten sagen.

Dann muss sie mit Freddy ins Polizeiauto einsteigen, weil sie jetzt nach Hause gebracht werden soll. Die goldene Rascheldecke darf sie behalten.

»Wie heißen deine Eltern?«, fragt die Polizistin, als sie vor dem neungeschossigen Gebäude stehen.

»Meine Mama heißt Julia«, flüstert Emily.

»Und weiter?«

Sie presst die Lippen zusammen.

»Heißt sie Knosalla? Schmitz? Oder Ataman? Vuković?«

Emily zeigt keine Reaktion. Erst als die Frau »Willeiski« sagt, nickt sie.

Die Polizistin klingelt, und als niemand öffnet, fahren sie zu einer Dienststelle. Dort gibt es warmen Tee und viele weitere Fragen, auf die Emily keine Antwort hat.

»Wie kann es sein, dass keiner ein Kind vermisst?«, fragt jemand.

–––

Nach Feierabend steigt Hartmut Willeiski, der von allen Hardy genannt wird, auf seinen Roller und fährt, anders als sonst, nicht direkt nach Hause, sondern in die Gernsheimer Straße, um nachzusehen, ob bei seiner Enkelin Julia und deren kleiner Tochter Emily alles in Ordnung ist. Den ganzen Tag schon haben ihn während der Arbeit in der Mühle die Nachrichten über den Tornado beunruhigt, der in den frühen Morgenstunden in Köln-Kalk eine Schneise der Verwüstung hinterlassen hat und bei dem drei Menschen gestorben waren.

Als er sieht, dass das mehrstöckige Haus, in dem die beiden wohnen, unversehrt ist, fällt ihm ein Stein vom Herzen. Julias roter Fiesta steht nicht auf dem Parkplatz, und auch auf sein Klingeln reagiert niemand. Deshalb hofft Hardy, dass die beiden wie so oft zu ihm gefahren sind, wo Emily gern in dem kleinen Garten spielt und seine Frau Margret immer die ganze Familie umsorgt.

Auf der Fahrt nach Hause muss er einige Umwege machen, denn überall sind Feuerwehr und Straßenreinigung noch immer damit beschäftigt, die Spuren des Unwetters zu beseitigen. Keine zwanzig Minuten später biegt Hardy in die Salmstraße in Köln-Poll ein, sieht schon von Weitem Julias Auto und ist erleichtert. Gleich wird seine kleine Urenkelin aus dem Haus oder dem Garten gerannt kommen, um ihm aufgeregt und ohne Punkt und Komma zu erzählen, was sie alles erlebt hat. Doch heute ist nichts wie sonst.

»Dieses fucking Jugendamt! Das können die doch nicht machen!«, hört er seine Enkelin Julia durch das gekippte Fenster schreien.

Verwundert öffnet er die Hintertür zur Küche. Alle sitzen um den Tisch herum: Julia, Margret und sogar seine Tochter Sabine, die nur selten vorbeikommt. »Was ist denn los? Wo ist Emily?«

»Im Kinderheim! Die haben gesagt, dass sie bei mir nicht gut aufgehoben ist. Die können mir meine Kleine doch nicht einfach wegnehmen, Opa!«, sagt Julia mit tränenerstickter Stimme.

Entsetzt sieht er Margret an, der ebenfalls der Schrecken ins Gesicht geschrieben steht. Alles Blut sackt in seine Beine, ihm wird schwindelig. Er hat so viele Fragen, will etwas sagen, bringt aber keinen Ton über die Lippen.

»Setz dich, Hardy.« Margret springt auf.

Doch er schüttelt den Kopf, lehnt sich an den Türrahmen, zieht mit zitternden Händen seine Zigarettenpackung aus der Jacke, steckt sich eine an und bläst den Rauch nach draußen, weil Margret es nicht mag, wenn drinnen geraucht wird. Er versucht zu begreifen, was er da gerade gehört hat. Aber seine Gedanken sind wie eingefroren. Durch eine Nebelwand hört er Julias Weinen, Sabines Vorwürfe, Margrets Schlichtungsversuche.

»Jetzt hast du die Quittung. Wie kann man nur bei so einem Wetter ein fünfjähriges Kind allein lassen?« Sabine redet sich immer mehr in Rage.

Plötzlich steht sie neben ihm, raucht auch und redet auf ihn ein. »Wahrscheinlich hat sie sich wieder von irgendeinem Typen abschleppen lassen.«

»Das sagt die Richtige! Halt endlich dein blödes Maul«, schimpft Julia, und ihre Stimme überschlägt sich.

»Ich hab immer gesagt, dass sie das Kind nicht kriegen soll, weil sie viel zu unreif ist.«

»Du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Du warst doch selbst erst achtzehn, als du mich bekommen hast!«

»Ja, aber nicht siebzehn wie du. Außerdem war ich mit deinem Vater verlobt. Und bin nicht wegen jedem Pups zu meiner Mutter gerannt und hab erwartet, dass die für mich die Kohlen aus dem Feuer holt.«

»Jetzt haltet doch endlich mal die Klappe!«, geht Margret dazwischen.

Aber Sabine denkt gar nicht daran. Als wäre Julia gar nicht im Raum, erzählt sie genervt, dass sie kaum geschlafen hat, weil die sie schon am frühen Morgen aus dem Bett geklingelt und Alarm geschlagen hat. »Den ganzen Tag über hat sie mich ständig angerufen, damit ich beim Jugendamt ein gutes Wort für sie einlege.«

»Ein Mal. Ein einziges Mal habe ich dich gebeten, etwas für mich zu tun!«, schreit Julia.

»Das glaube ich jetzt nicht! Du kannst wohl nicht zählen, was?«, blafft Sabine. »Ich kann doch nicht einfach alles stehen und liegen lassen auf der Arbeit!«

»Wie kann man nur so sein?«, fragt Margret und schaut ihre Tochter fassungslos an. »Woher hast du nur diese Kälte?«

»Woher wohl!«

»Was willst du mir damit sagen? Kommt jetzt wieder die alte Leier, dass ich an allem schuld bin, was in deinem Leben schiefgelaufen ist?«

Hardy zieht die nächste Reval aus der Packung. Eigentlich ist es wie immer, wenn die drei zusammen sind, denkt er. Sie reden wild durcheinander, überhäufen sich mit Vorwürfen und hören sich nicht zu.

Normalerweise stellt er seine Ohren dann auf Durchzug, geht mit Emily in den Garten, spielt mit ihr und wartet, bis Margret ihm sagt, dass eine der beiden gegangen ist. Aber heute ist alles anders, denn Emily ist nicht da. Sie ist bei irgendwelchen Leuten, die sie nicht kennt, die nicht wissen, dass sie es liebt, wenn man ihr Geschichten erzählt von den Schnecken im Garten, den Regenwürmern und den Vögeln. Die nicht wissen, wie gerne sie gekitzelt wird, dass sie vom heißen Kakao am liebsten die Haut mag und viel Zucker auf ihrem Butterbrot. Sie ist bei Fremden, fühlt sich verloren und hat Angst. Das weiß er, und das ist unerträglich! Hardy drückt die Kippe aus. »HÖRT ENDLICH AUF!«, brüllt er. Das hat er noch nie getan.

Deshalb zeigt es Wirkung, und die drei Frauen sind für einen Augenblick still.

»Das Kind kommt zu uns!«

In aller Herrgottsfrühe fährt Hardy am nächsten Morgen im Nieselregen mit seinem Roller zur Arbeit im Deutzer Hafen, füllt am Silo Mehl Type 550 in Papiersäcke ab, schielt dabei immer wieder auf die Uhr über der Tür und kann sich nicht erinnern, dass sich die Zeiger jemals so langsam bewegt hätten. Nachdem ihn um kurz vor acht ein jüngerer Kollege abgelöst hat, eilt er zum Büro der Disponentin, die normalerweise um diese Zeit ihren Dienst antritt. Heute ist sie allerdings noch nicht da, und als sie nach einer gefühlten Ewigkeit endlich erscheint, läuft er ihr gleich entgegen.

»Ich brauche ein paar Stunden frei, Annemie«, sagt er.

»Und wann?«, fragt die Ur-Kölnerin, die wie er seit über vierzig Jahren in der Ellmühle arbeitet.

»Sofort!« Hardy wartet gar nicht ab, bis sie ihm die Freistunden genehmigt, und stürmt aus der Tür.

»Aber was ist denn los?«

»Später. Ich muss dringend zum Jugendamt.«

Als er seinen Roller vor dem Bezirksrathaus an der Kalker Hauptstraße abstellt, sieht er Julia und Margret in einer Warteschlange stehen.

»Warum hast du dich nicht umgezogen, Hartmut?«, fragt Margret und schüttelt missbilligend den Kopf.

Dass sie nicht Hardy zu ihm sagt wie sonst, zeigt ihm, wie sauer sie auf ihn ist. Jetzt erst fällt ihm auf, dass er immer noch die weiße Drillich-Kleidung trägt, wie sie auf der Mühle vorgeschrieben ist. Als würde es etwas ändern, wischt er sich unsichtbaren Mehlstaub von der Schulter und zündet sich eine Zigarette an.

»Das wird schon, Julchen«, flüstert er seiner Enkelin zu, die auch raucht, zittert und aussieht, als hätte sie seit Tagen nichts gegessen.

Ihr Blick sagt ihm, dass sie ihm nicht glaubt.

Schweigend bewegt sich die Schlange der Wartenden vorwärts, und fünf Zigaretten später sind sie endlich in der Meldehalle angekommen, wo immer noch mindestens zwanzig Personen vor ihnen stehen. Hardy schaut sich verstohlen um. Er fühlt sich deplatziert in diesem modernen Gebäude mit dem gläsernen Aufzug, nimmt seine Schirmmütze ab und knetet sie mit seinen schwieligen Händen, die wegen des Rauchverbots in öffentlichen Gebäuden nun zum Nichtstun verurteilt sind.

»Ich hab solche Angst, Opa«, flüstert Julia.

Hardy würde sie gerne trösten, aber er bringt kein Wort heraus. Denn auch er spürt, wie sich Angst in ihm breitmacht und anfängt, ihn zu lähmen.

»Die machen um zwölf Uhr zu. Und morgen ist Mittwoch, da haben sie erst gar nicht auf«, echauffiert sich Margret. Ungeduldig zieht sie an den Wartenden vorbei zum Empfang. Dass sich hinter ihr alle aufregen, ist ihr egal.

Hardy ist meist peinlich berührt, wenn sie sich so verhält.

Aber heute ist er stolz auf sie.

»Eine persönliche Vorsprache ist nur nach Terminvereinbarung möglich«, leiert der Mann hinter dem Trennglas und schiebt ein Formblatt durch den Schlitz.

Aber Margret lässt sich nicht abwimmeln und will wissen, wo die Räume des Jugendamts sind. Sie stürmt voraus, Julia und Hardy folgen ihr zum Aufzug, und gemeinsam fahren sie nach oben, wo es eine Wartehalle gibt, voll besetzt mit Menschen aus aller Herren Länder.

»Wir setzen uns nicht«, raunt Margret ihnen zu, und als die erste Bürotür aufgeht, nimmt sie Anlauf. »Komm, Hardy!«

Er bleibt im Türrahmen stehen und hört, dass Margret im Hineingehen leise zu Julia sagt: »Du hältst die Klappe. Ich rede.«

Die beiden drängen an Hardy vorbei in das Büro, in dem eine Mitarbeiterin des Jugendamts mit drei Zentimeter langen Fingernägeln auf ihrer Tastatur klackert und irritiert aufblickt.

»Wir haben keinen Termin und keine Vorgangsnummer, ich weiß«, sagt Margret. »Aber es ist dringend, und Ihr Amt macht in einer Stunde zu und …«

»Es tut mir wirklich leid, aber so geht das nicht«, protestiert die Sachbearbeiterin und drückt auf einen Kopf unter ihrem Schreibtisch. »Ich muss Sie bitten, mein Büro zu verlassen.«

Julia hechtet nach vorne und schreit: »Man hat mir mein Kind weggenommen. Wo ist sie?«

»Das darf ich Ihnen leider nicht sagen, und jetzt muss ich Sie bitten …«

Hardy kann sich nicht rühren. Sein Herz schlägt schneller als sonst und droht seine Brust zu sprengen. Er weiß, dass er jetzt zu Julia gehen, sie beschützen müsste, wie er es immer getan hat. Und dass er sich für sie und Emily starkmachen müsste. Aber er kann nicht. Ist unfähig, sich zu bewegen. Unfähig, zu reden. Er fühlt sich in sich gefangen. Wie immer, wenn es ernst wird.

»Sie müssen doch nur den Namen eingeben«, hört er Julia flehen. »Emily Willeiski.«

»Geboren am 12. August 2001«, ergänzt Margret, die den Arm um Julia legt, damit die sich beruhigt. »Wir wollen doch nur eine kurze Auskunft, Frau … Äh. Ich bitte Sie. Als Mensch!«

Seufzend tippt die Sachbearbeiterin den Namen ein und liest vom Bildschirm ab. »Ziel der Aktion ist es, Ihre Enkeltochter zu schützen und mit wesentlichen Hilfeleistungen …«

»Urenkelin«, verbessert Margret.

»Na gut, dann eben Ihre Urenkelin. Aber ich kann da leider nichts für Sie tun. Bei Inobhutnahmen ist das Familiengericht zuständig. Am besten nehmen Sie sich einen Fachanwalt für Familienrecht.«

Julia befreit sich aus Margrets Umklammerung und beugt sich über den Schreibtisch, um einen Blick auf den Bildschirm zu werfen. »Wo ist mein Kind? Wo haben Sie sie hingebracht?«

In diesem Moment schieben zwei Mitarbeiter der Security-Firma Hardy unsanft zur Seite, stürmen ins Büro und keilen Julia mit geschulten Handgriffen ein. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen, schreit und heult und beißt und tritt wild um sich. »Ich will doch nur mein Kind!«

Sekunden später stehen weitere Wachmänner im Raum, und als einer von ihnen Margret am Arm packen will, herrscht sie ihn an: »Wagen Sie es nicht, junger Mann!«

»Komm, Hardy«, sagt sie und nimmt seine Hand. Gemeinsam gehen sie hinter Julia her, die sich nicht beruhigen kann, und regelrecht abgeführt wird. Unter den Blicken der anderen Besucher werden sie durch das Gebäude eskortiert, und die Security-Männer lassen erst von ihnen ab, als sie wieder auf der Kalker Hauptstraße stehen.

Hinter ihnen schließen sich die Glastüren des Bezirksrathauses und die Glocken von St. Marien und St. Josef tun so, als hätte dieser Moment etwas Feierliches.

»Was ist nur in dich gefahren?«, wirft Margret Julia vor. »So verhält man sich, wenn man sichergehen will, dass man sein Kind für immer verliert.«

Julia schluchzt.

»Und eins noch«, fährt Margret fort. »Trinken hilft nichts, das habe ich deiner Mutter auch schon immer gepredigt.«

»Aber ich hab gar nichts getrunken.«

Zurück in der Mühle wuchtet Hardy einen Mehlsack nach dem anderen auf die Schulter und bugsiert sie auf Paletten. Schweigend schuftet er noch schneller als sonst. Das Gewicht der Fünfzigkilosäcke auf seinem alten Rücken spürt er gar nicht. Er spürt nur den Schmerz seiner kleinen Emily, die jetzt bei irgendwelchen Fremden ist.

–––

»Nils Holgersson hat nur Quatsch im Kopf«, sagt die Frau, die Emily Dana nennen soll, und blättert in einem Bilderbuch. »Und zur Strafe verwandelt ihn ein Kobold in einen kleinen Wichtel.«

Emily ist es egal, dass Nils als Wichtel einen Schwarm Wildgänse auf einer Reise begleitet und viele neue Freunde findet. Sie will nur nach Hause. Zu Julia und zu Opa und zu Omi. Doch sie traut sich nicht, das laut zu sagen, denn immer, wenn sie den Mund aufmacht, nimmt Dana sie in den Arm und redet und redet und hört nicht wieder auf. Aber Emily will mit niemandem reden. Außer mit Freddy.

Beim Abendbrot sagt sie auch nicht, dass sie kalten Kakao nicht mag. Und als sie in dem fremden Bett liegt, Dana ihre Hand hält und ihr schon wieder sagt, dass sie jetzt in Sicherheit ist und dass ihr nichts mehr passieren kann, kneift Emily die Augen zusammen, weil Dana denken soll, dass sie schläft.

»Gute Nacht«, haucht die Erzieherin und streichelt ihr über die Stirn.

Emily atmet flach, weil sie den fremden Geruch nicht mag. Als Dana aus dem Zimmer gegangen ist, steht sie auf und holt ihre goldene Rascheldecke aus dem Versteck hinter der Heizung. Sie wickelt sich und Freddy darin ein, gibt ihm ein Küsschen und flüstert: »Nicht dass du dich noch erkältest. Hab keine Angst.«

–––

Als Hardy später als üblich von der Schicht nach Hause kommt, brennt in der Küche noch Licht und Margret sitzt im Bademantel am Tisch. Sie wartet immer auf ihn, egal, wann er von der Arbeit kommt. Ohne Worte nimmt sie ihm die Jacke ab und stellt das Essen, das sie für ihn warm gehalten hat, an seinen Platz. Doch heute bekommt Hardy keinen Bissen runter.

»Was ist mit Julchen?«, fragt er.

»Ich habe sie mitgenommen. Sie liegt oben und schläft. Schon seit wir wieder hier sind. Das kann so nicht weitergehen. Ich weiß nicht, ob sie trinkt oder ob sie Tabletten nimmt, aber solange sie in diesem Zustand ist, würde ich ihr das Kind auch nicht geben.« Auf dem Tisch liegt das aufgeschlagene Telefonbuch mit den Brancheneinträgen. »Einhundertachtzehn Anwälte für Familienrecht gibt es in Köln. Ich habe mir die Finger wund telefoniert. Keiner hat Zeit.«

»Ich habe …«, setzt Hardy an.

Aber Margret lässt ihn nicht zu Wort kommen. Sie hat auch versucht, im Gericht jemanden zu erreichen. »Tage wird das dauern, bis wir dort endlich einen Termin bekommen. TAGE! Wenn du so arbeiten würdest wie die, dann gäbe es in Deutschland kein Brot«, ereifert sie sich und sagt ausnahmsweise nichts dazu, dass er sich ganz in Gedanken eine Reval ansteckt. Dabei mag sie es nicht, wenn er drinnen raucht. Wegen des Gilbs auf den Tapeten.

Hardy schiebt einen Zettel mit einem Namen und einer Telefonnummer über den Tisch. »Da sollen wir anrufen, hat Annemie gesagt.«

Margret studiert den Zettel.

»Der ist Rechtsanwalt und Vorstand ihrer Karnevalsgesellschaft. Wir sollen sagen, dass wir von ihr kommen, dann …«

Margret faltet den Zettel klein zusammen und steckt ihn in ihr Portemonnaie. »Wir gehen da morgen hin. Aber allein. Ohne Julia«, fügt sie leise hinzu.

Als Hardy im Bett liegt, ist an Schlaf nicht zu denken. Er wälzt sich hin und her und durch sein Hirn rasen Bilder, die er nicht ertragen kann. Von Emily, die irgendwo eingesperrt ist. Die einsam ist, verzweifelt und voller Angst.

Als er an Margrets Atem hört, dass sie eingeschlafen ist, steht er auf und schleicht über die Treppe nach oben ins Dachgeschoss, wo Julia mit geschlossenen Augen im Bett liegt. Die Fensterläden sind geöffnet, und so erhellt der Schein einer Straßenlaterne ihr ehemaliges Kinderzimmer. Er setzt sich zu ihr aufs Bett, wie er das früher immer gemacht hat, als sie noch klein war und hier übernachtet hat. Hardy betrachtet Julias Gesicht, das nicht wirkt wie das einer erwachsenen Frau, sondern wieder wie das eines verängstigten Kindes. Tausendmal schon hat er dieses Gesicht so gesehen.

»Wenn sie mir die Kleine nehmen, will ich nicht mehr leben, Opa«, sagt Julia in die dunkle Stille hinein.

»Das darfst du nicht einmal denken, Julchen«, flüstert er und drückt ihre Hand. »Ich verspreche dir, dass du sie zurückbekommst.«

Zärtlich streichelt er über ihren Arm – das hat sie als Kind schon beruhigt – und versucht, ihr Zuversicht zu geben, obwohl er selbst zweifelt. Plötzlich berühren seine Fingerspitzen die Narbe an ihrem Handgelenk. Diese Wulst, die ihn daran erinnert, dass sie es schon einmal versucht hat, dieses Nicht-mehr-leben-Wollen.

»Wir schaffen das, mein Kind«, sagt er leise, deckt sie zu und hofft, dass er recht hat.

Nach einer schlaflosen Nacht ziehen er und Margret am nächsten Morgen ihre guten Kleider an und fahren, noch bevor Julia aufgewacht ist, mit dem Roller über den Rhein in die Kölner Innenstadt. Es war Margrets Idee, erst gar nicht anzurufen und sich womöglich abwimmeln oder vertrösten zu lassen. Sie kennen die Gegend rund um den Friesenplatz, denn hier hat Sabine früher gewohnt, als ihr Mann noch am Leben war.

»Dort ist es«, sagt Margret, nachdem sie den Roller abgestellt haben, und steuert das Haus neben der Bäckerei Zimmermann an, die es damals schon gab und in der Hardy früher immer Rosinenweckchen für sein Julchen gekauft hat. Es duftet nach frischem Brot und sofort beginnt sein Magen zu knurren.

Margret drückt auf den Klingelknopf der Kanzlei. Nichts passiert. Weil sie durch den Schlafmangel und die Aufregung der letzten Tage noch weniger Geduld hat als sonst, drückt sie mit der flachen Hand auf sämtliche Klingelknöpfe gleichzeitig, bis der Türsummer ertönt und sie endlich im Gebäude sind. Mit dem Lift fahren sie in den ersten Stock und warten vor einer verschlossenen Tür, bis sich der Aufzug erneut öffnet, eine junge Frau heraustritt und die Kanzlei aufschließt.

»Wir müssen mit Herrn Nikutta sprechen«, sagt Margret und geht einfach mit hinein. Hardy folgt ihr.

»Haben Sie denn einen Termin bei Dr. Nikutta?«, fragt die Rechtsanwaltsgehilfin irritiert.

»Nein. Aber Annemie Schmitz hat ihn uns empfohlen. Wir brauchen nicht lange, denn …«

»Also, der Doktor hat gleich ein Meeting mit einem Mandanten, und danach muss er zu Gericht. Da kann ich …«

In diesem Moment geht die Eingangstür auf. Ein stattlicher braun gebrannter Herr mit Schnurrbart streift Hardy und Margret mit einem distanzierten Blick.

»Guten Morgen, Dr. Nikutta«, sagt die Bürokraft.

Kaum merklich nickt er ihr zu, tänzelt beinahe mehr, als dass er geht, und verschwindet in einem der Büros. Die junge Frau eilt geflissentlich hinter ihm her und schließt die Tür.

Als die Rechtsanwaltsgehilfin schließlich wieder herauskommt und noch bevor sie den Mund aufmacht, weiß Hardy, dass sie ihn behandeln wird, wie er es schon sein ganzes Leben lang gewohnt ist: als Niemand. Doch diesmal ist er es, der die Geduld verliert und sie erst gar nicht sagen lässt, dass sie einen Termin brauchen und Zeit und Geld und Einfluss. Er schiebt die junge Frau zur Seite und öffnet die Tür zu dem Büro, aus dem sie gerade gekommen ist.

»Uns hat man das Kind weggenommen und keiner weiß, wo es ist. Sie müssen uns helfen!«, sagt er und erschrickt, weil seine Stimme lauter ist als sonst. Er spürt Margrets Hand, die seine fest drückt.

»Für jemanden wie Sie ist das doch nur ein Anruf«, ergänzt sie. »Am Geld soll es nicht scheitern. Wir haben Erspartes.«

»Es tut mir leid«, sagt der Anwalt hinter seinem Schreibtisch. »Aber …«

»Nein, Herr Nikutta! Sie rufen jetzt beim Gericht an und fragen, wo sie ist. Sie heißt Emily Willeiski.«

Mit einem Seufzer schiebt sich der Anwalt auf seinem Schreibtischstuhl nach hinten. »Frau Rademacher, nehmen Sie das alles auf. Dr. Proswitz soll sich darum kümmern.« Dann nimmt er seine lederne Aktentasche und verlässt grußlos die Kanzlei.

Keine halbe Stunde später sitzen Hardy und Margret dem jungen Assessor gegenüber, der sich ihnen als Dr. Philipp Proswitz vorgestellt hat und erfahren möchte, was genau geschehen ist.

»Und was ist mit der Kindsmutter?«, fragt er.

»Sie ist berufstätig. Und heute leider verhindert«, sagt Margret.

»Was ist mit dem Kindsvater?«

Hardy und Margret schauen einander an.

»Der ist unbekannt«, antwortet Margret. »Das ist doch heute nichts Besonderes, dass eine Mutter ihr Kind allein großzieht. Deshalb ist die Kleine ja auch viel bei uns. Wir sind eine Familie und halten zusammen.«

»Ja, aber das Kind war in einer Gefahrensituation, wir brauchen stichhaltige Argumente, damit das Gericht im Sinne der Mutter entscheidet. Es wäre schon gut, wenn ich mit ihr sprechen könnte, bevor …«

»Wir denken, dass es besser ist, das Kind kommt zu uns. Erst einmal jedenfalls«, unterbricht Margret.

»Das ist sicherlich nicht einfach, weil Sie, wenn ich das so sagen darf, nicht mehr die Jüngsten sind«, sagt der Assessor nach einem Blick auf Margrets Personalausweis. »Urgroßeltern, also, ich weiß nicht. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber Sie sind schon siebzig. Gibt es denn keine Großeltern, die infrage kommen? So etwas ist schon üblicher.«

»Unsere Tochter, also Emilys Oma, ist verwitwet und voll berufstätig. Wir beide sind rüstig. Mein Mann Hartmut ist sechs Jahre jünger. Er arbeitet sogar noch. Ein Kind ist doch in der Familie besser aufgehoben als in jedem Kinderheim.«

Proswitz gibt Margret ihren Ausweis zurück und fragt Hardy nach seinem. Umständlich kramt der in einer Brieftasche und reicht schließlich den grauen Personalausweis von 1976 über den Tisch.

Der Anwalt stutzt. »Was ist das denn für ein seltsames Geburtsdatum, Herr Willeiski? XX.XX.1942.«

ZWEI1945

Die Frau nimmt das Pappschild ab, das an einer Schnur um seinen Hals hängt.

»Der ist aus Zoppot. Kindertransport vier aus Danzig. Aber den Rest kann man ja kaum lesen«, sagt sie und blickt auf ihn von oben herab.

»Wie heißt du? Wie ist dein Name?«

Er schaut sie mit aufgerissenen Augen an und antwortet nicht.

»Wie hat deine Mutter zu dir gesagt?«

»Mutter«, flüstert er und denkt an ihre kalte Hand, die er gehalten hat, während Batsi Mutti im Schnee einbuddelte.

»WIE? HEISSEN? DEINE? ELTERN?«, fragt ein Mann ohne Zähne laut und ganz langsam.

Er kann nichts sagen. Er weiß es nicht. Er hat Angst.

»WEISST. DU. MIT. WEM. DU. GEFLOHEN. BIST?« Der Mann lässt nicht locker.

Er zittert und beobachtet, wie der Fremde das Pappschild studiert, das sie ihm um den Hals gehängt haben, als Batsi noch bei ihm war. Wir dürfen uns nicht verlieren, hat sie gesagt.

»Auf der Verschickungskarte steht irgendwas mit WIL am Anfang. Vielleicht Willeiski«, sagt der Mann, nimmt einen Stift in die Hand und schreibt etwas auf. »Und wie lautet der nächste Vorname auf der Liste?«

»Hartmut«, sagt die Frau.

Eine andere Tante schiebt ihn weiter zum nächsten Tisch, zieht ihn aus. Er ist brav. Er wird irgendwo draufgestellt.

»Zwölf Kilo«, sagt sie, drückt ihn gegen die Wand. Etwas berührt seinen Kopf. »Neunundneunzig Zentimeter.«

Sie stellt ihn vor einen Mann in einem weißen Kittel, der auf einem Stuhl sitzt. »Mach den Mund auf und sag mal Ah«, befiehlt er mit ernstem Blick. Der Mann trägt eine Brille wie Vati.

Er zittert, will gehorchen, doch er bringt seine Lippen nicht auseinander.

Da drückt der Mann mit der großen Hand seinen Mund auf und schaut hinein. »Die Backenzähne sind längst durchgebrochen. Na, dann wird er wohl drei sein. Notieren Sie als Geburtsjahr 1942, Schwester«, sagt er über seinen Kopf hinweg.

Dann zieht ihn die Tante wieder an. Sie sagt, ab jetzt heißt er Hartmut Willeiski. Er hat Angst und will zu Batsi. Aber er weint nicht, denn er ist ein großer Junge. Und tapfer.

Er muss sich auf das Bänkchen setzen. Zu den anderen Kindern mit neuen Namen.

Zu Hajo. Hanna. Hans. Hannelore. Harald. Harry. Hasso.

Die sagen auch nichts. Man hört nur die Erwachsenen.

DREI2006

Hardy liegt im Bett und kann sich nicht wehren gegen die Bilder, die aus dem Nebel seiner Seele aufsteigen. Sie kommen immer dann, wenn er sich dem Schlaf anvertrauen will, wenn ihm die Kontrolle über sein Denken entgleitet.

Wie der kleine Junge kahl geschoren und entlaust wird.

Nichts begreift.

Einsam ist.

Hunger hat.

Sein Leben lang ist es ihm so vorgekommen, als wären dies die Erlebnisse eines anderen. Doch jetzt, da Emily im Heim ist, sind diese Bilder zu deutlichen Erinnerungen geworden, denen er schutzlos ausgeliefert ist. Er weiß, dieser kleine Junge ist er. Und er spürt, wie er an den nach innen geweinten Tränen zu ersticken droht.

Er steht auf, leise, damit Margret nicht aufwacht, und schleicht sich raus. Raus hinters Haus, um eine zu rauchen. Der Mond schiebt sich gerade hinter die Äste des Nussbaums. Dieser Mond, der immer schon da war, der ihn begleitete, ihm als Kind die Dunkelheit erhellte, wenn er mal wieder eingeschlossen wurde, weil er fliehen wollte. Und er fragt sich, ob Emily wohl auch eingeschlossen wird, damit sie nicht wegläuft.

Hardy drückt die Zigarette in einer Konservendose aus und geht in den Schuppen neben der Voliere. Er muss irgendetwas tun, damit dieses Nachdenken endlich aufhört. Deshalb räumt er auf, sortiert die Kabel, die er aus einem Baustellencontainer gezogen hat, der Länge nach und zwängt sie ins Regal neben die Ersatzteile für seinen alten Roller. Dann schichtet er die Kraftpapiersäcke aus der Mühle, in denen er das Tierfutter aufbewahrt, neu auf, und ist froh, als es endlich Morgen ist und er zur Arbeit fahren kann.

Nach Feierabend fährt er nach Köln-Merheim, in diese Klinik für Psychiatrie, in der Julia seit einer Woche untergebracht ist. Wie immer liegt sie mit geschlossenen Augen da, wenn er kommt. Hardy schiebt einen Stuhl neben ihr Bett und betrachtet sie. Wie zerbrechlich sie aussieht, denkt er und ist froh, dass sie hier ist. Geschützt vor sich selbst. Freiwillig unfreiwillig, weil sie nicht mehr aufhören konnte zu weinen, in dieser nicht enden wollenden Wartezeit auf eine Lösung für Emily. Und auch weil der Anwalt meinte, ein weiterer Tobsuchtsanfall im Jugendamt, und die Chancen, Emily wiederzubekommen, wären gleich null. Wie immer hat sie ihr Abendbrot nicht angerührt.

»Julchen«, flüstert er. »Du musst doch was essen.«

»Opa«, sagt sie leise, schlägt die Augen auf und lächelt müde. Sie bringt sich mit der Fernbedienung in eine aufrechte Position, zieht das Tablett zu sich heran und nippt an dem Schwarztee.

»Gibt’s was Neues?«, fragt sie.

Er schüttelt den Kopf und hofft, dass sie das Käsebrot isst.

Doch sie schiebt das Tablett wieder weg und fährt die Matratze zurück in die Liegeposition.

Hardy würde ihr gerne sagen, dass sie den Mut nicht verlieren darf und dass sicher alles gut wird. Aber er ist kein Freund von großen Worten. Und erst recht nicht von Floskeln. Deshalb sagt er nichts, kramt in seiner Innentasche, zieht einen Schokoriegel hervor, mit dem er Julia schon als Kind getröstet hat, und ist erleichtert, als sie wenigstens einen Bissen davon nimmt.

Am nächsten Tag besucht ihn Margret in der Mittagspause. Das macht sie sonst nie. Sie hat ein Kuvert in der Hand.

»Wir haben das vorübergehende Sorgerecht zugesprochen bekommen.« Aufgeregt liest sie ihm aus dem Brief des Familiengerichts vor.

Hardy hört Wörter wie »Inobhutnahme« und dass sie verpflichtet seien, die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe anzunehmen. Und dass … »Wann?«, unterbricht er sie.

»Übermorgen. Wir brauchen dringend Türen. Wenn das Jugendamt unser Haus inspiziert und sieht, dass wir nirgendwo welche haben, dann könnten sie vielleicht noch …«

Gleich nach Feierabend hängt er zu Hause den Anhänger an den Roller, brettert durch Poll und zieht vor einem Altbau, der gerade saniert wird, alles aus einem Container mit Bauschutt, was er irgendwie gebrauchen könnte. Er arbeitet die ganze Nacht durch. Mauert, sägt, hämmert und streicht.

Als er, ohne auch nur eine Minute geschlafen zu haben, am nächsten Morgen wieder zur Arbeit fährt, ist das Haus in einem Zustand, in dem er es nie haben wollte. Denn damals, als er es mit seinen eigenen Händen erbaute, hatte er sich geschworen, dass es im Haus niemals Türen geben soll, weil er es nicht ertragen konnte, eingeschlossen zu sein.

»Ich habe auf der Alfred-Schütte-Allee einen Vogel gefunden«, sagt ein Lehrling und zeigt Hardy den federlosen kleinen Raben. »Du kannst den doch aufpäppeln, oder?«

Eigentlich hat er jetzt anderes zu tun, als sich auch noch um einen Vogel zu kümmern, aber als er das verschüchterte Tierchen in der Schachtel sieht, das wahrscheinlich die Alten aus dem Nest geworfen haben, weil es verkrüppelte Füßchen hat, kann er nicht Nein sagen. Unter seiner Jacke transportiert er nach der Arbeit den Vogel nach Hause, sucht im Garten Regenwürmer und füttert ihn mit einer Pinzette. Dann bereitet er ihm in einem Karton ein Nest aus Heu und stellt ihn neben die Voliere, in der er auch andere gefiederte Pflegefälle aufzieht.

»Wir müssen es Julia sagen«, meint er beim Abendessen.

»Nein«, sagt Margret. »Die soll sich erst mal erholen in der Klinik. Hier muss Ruhe reinkommen.«

»Und was sagen wir der Kleinen?«

»Dass ihre Mama verreist ist.«

–––

»Das ist jetzt dein Zimmer«, sagt Omi Margret und zeigt Emily, wo sie schlafen soll. Oben unterm Dach.

Sie drückt Freddy an sich, wie sie es auch schon im Kinderheim getan hat, als die Frau kam, zu der sie Sandra sagen sollte und die sie mit dem Auto durch ganz Köln gefahren hat.

»Aber warum darf ich denn nicht mehr bei euch schlafen?«

Emily sieht, dass Omi und Opa sich einen Blick zuwerfen.

»Weil du jetzt ein großes Mädchen bist«, sagt Omi.

Sandra schaut komisch und meint, dass es ganz schön beengt ist.

»Wir haben hier unsere Tochter Sabine aufgezogen, und auch Emilys Mutter ist hier teilweise groß geworden«, sagt Opa und streicht Emily über den Kopf.

Dann gehen sie die schmale Treppe hinunter und Omi bietet Sandra Kaffee an und ein Stück Kuchen mit Sahne.

»Isst du gerne Kuchen?«, fragt Sandra.

Emily nickt und will einfach nur, dass sie aufhört mit den ganzen Fragen. Und sie will auch, dass Omi und Opa nicht mehr so aufgeregt sind.

»Sie können jederzeit vorbeikommen. Bei uns ist immer alles sauber und in Ordnung, Frau Hundgeburth«, hört Emily ihre Omi sagen, als sie Sandra zur Tür begleitet.

Dann geht sie mit Opa raus in den Garten und darf endlich seine Vögel füttern.

»Gestern habe ich einen kleinen Raben bekommen, der aus dem Nest gefallen ist«, sagt Opa und zeigt Emily, wie man das Tierchen mit einer Pinzette füttert. »Wir müssen mal überlegen, wie er heißen soll.«

»Kevin«, sagt Emily und verrät nicht, dass das ihr neuester Lieblingsname ist, seit sie sich wünscht, dass der Feuerwehrmann ihr Papa ist.

»Kevin?«, wiederholt Opa und lacht. »Klingt gut.«

In der Nacht kriecht sie zu Omi und Opa ins Bett und legt sich zwischen sie, wie sie das immer gemacht hat, wenn sie bei ihnen zu Besuch war. Und die beiden schicken sie nicht weg.

Am nächsten Morgen darf sie mit Opa aus einem Karton ein größeres Zuhause für Kevin basteln. Mit Heu auf dem Boden und Löchern im Deckel, damit er auch Luft bekommt. Und am Samstag gehen sie zusammen hinunter zu den Rheinwiesen, wo sie eine Möwe freilassen, die Opa gesund gepflegt hat. Emily sieht zu, wie sie mit ihren Flügeln schlägt, abhebt und über die Eisenbahnbrücke hinweggleitet, auf der ein Güterzug dahinrattert. Und sie hofft, dass Kevin niemals davonfliegen wird.

»Was wünschst du dir zu Weihnachten?«, fragt Sabine, die sie nicht Oma nennen darf, bei ihrem nächsten Besuch.

»Feuerwehr von Playmo!«, antwortet Emily und ist aufgeregt, als sie mitbekommt, wie Sabine am Weihnachtstag heimlich ein großes Paket ins Haus trägt, von dem später alle sagen, es käme vom Christkind. Doch als Emily es auspackt, findet sie keinen behelmten Feuerwehrtrupp mit Spitzhacken, Taschenlampen und Leiterfahrzeug, sondern ein Barbie-Haus samt einer blonden und einer schwarzhaarigen Bewohnerin. Die eine im Minirock mit hohen Stiefeln, die andere im Glitzerlook.

»Freust du dich denn gar nicht?«, fragt Sabine.

»Doch«, antwortet Emily. Noch mehr aber freut sie sich, dass der Weihnachtsbaum, den sie mit Opa im Königsforst geschlagen hat, mit den vielen Kerzen und den bunten Kugeln so schön aussieht. Und am allermeisten freut sie sich darüber, dass ihre Julia wieder da ist.

–––

Von seinem Lehnstuhl aus betrachtet Hardy seine Enkelin, die endlich aus der Psychiatrie entlassen wurde und die, wie er findet, viel zu dünn und viel zu blass ist. Von ihr bekommt die Kleine einen Schulranzen. Und kaum hat sie den ausgepackt und stolz ausprobiert, wie es sich anfühlt, ein Schulkind zu sein, fangen die drei Frauen an zu diskutieren, ob Emily, die im kommenden August sechs Jahre alt wird, schon im nächsten Herbst oder doch erst im darauffolgenden Jahr eingeschult werden soll. Als wäre das jetzt wichtig, denkt Hardy, und registriert, dass es seiner Tochter Sabine gar nicht um die Einschulung geht, sondern mal wieder ums Rechthaben. Keiner bemerkt, dass Hardy sein Geschenk für Emily mit dem Fuß unters Sofa schiebt, damit sie es nicht jetzt auspackt. Denn er kennt sie gut genug, um zu wissen, dass sie für das Feuerwehrauto aus Holz, das er für sie gezimmert hat, alles andere stehen lassen würde. Und dann würde Sabine noch eine Schippe drauflegen – immer mit dem sicheren Gespür für den falschen Moment.

Hardy schenkt ihr das Gefährt erst im neuen Jahr, als die Barbie-Puppen ihren Reiz verloren haben. Und weil Emily mehrfach erwähnt hat, dass die Feuerwehrleute goldene Rascheldecken haben, schaut er bei der Betriebsfeuerwehr in der Mühle vorbei und überrascht sie mit einer aluminiumbedampften Polyesterfolie, die sie fortan immer mit sich herumträgt.

VIER1947/48

»Freust du dich denn gar nicht?«, fragte die Frau.

Hartmut blickte auf den Apfel, den sie ihm entgegenhielt. Er konnte ihn nicht annehmen, denn sein Körper war starr, wie gelähmt. Und dabei hatte er sich doch so gefreut, dass endlich er an der Reihe war an diesem besonderen Tag, diesem Erntedankfest, an dem fremde Menschen zu Besuch kamen und sich alles anschauten: das Heim und auch die Kinder, die schon seit dem Morgen in der Eingangshalle standen. Artig, sauber und voller Vorfreude, dass die Frau in dem schönen Kleid ihnen etwas schenken würde. Von dem Mann im Anzug kam ein freundliches Nicken.

»Wie heißt du denn?«, fragte die Frau mit dem Apfel.

Er lächelte, aber über seine Lippen kam weiterhin kein Ton, obwohl er der Tante gerne gesagt hätte, dass er Hartmut hieß und immer schön folgsam war.

»Er ist eines unserer Sorgenkinder, Frau Landrat«, sagte Mutter Bernarda. »Er ist leider schwachsinnig.«

»Und wie alt ist das Kerlchen?«, fragte der Mann neben ihr.

Hartmut sah, dass die Oberin Schwester Reinholda einen fragenden Blick zuwarf.

»Fünf Jahre, Herr Landrat«, antwortete diese und nahm den Apfel entgegen.

Hartmut lächelte in die auf ihn herabschauenden Gesichter.

»Bleib tapfer, mein Junge«, sagte der Mann und strich Hartmut übers Haar.

»Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass diese Geschöpfe niemanden mehr haben«, sagte die Frau, zückte ihr Taschentuch und tupfte sich die Tränen weg. »Da kann man doch nur froh sein, dass man gesunde Kinder hat. Was für ein Segen, dass Sie sich dieser armen Geschöpfe annehmen, Mutter Oberin.«

Hartmut blickte nach unten, auf die Schuhe der Nonnen, die er gestern noch geputzt hatte. Er wollte, dass sie endlich weitergingen und nicht mehr so auf ihn schauten, denn er schämte sich. Aus den Augenwinkeln sah er, wie sein Apfel im Habit von Schwester Reinholda verschwand.

»Und wie heißt du, mein Kind?«, hörte er und war froh, dass sie endlich bei den großen Mädchen waren, die in der Reihe gegenüber standen.

»87.«

–––

Das Zwacken zwischen ihren Schulterblättern erinnerte sie daran, dass man ihnen vorher eingebläut hatte, sich nicht mit ihrer Nummer, sondern mit ihrem Namen vorzustellen. »Margret Tacke. Ich bin elf Jahre alt und stamme aus Gelsenkirchen. Mein Papa Ernst ist gefallen und meine Mama Sophie ist bei einem Bombenangriff …« Sie spulte ihr Wissen ab, zackig und voller Angst, einen Fehler zu machen.

Mit ihren vom Putzen geröteten Händen nahm Margret den Apfel entgegen und machte einen Knicks. »Danke«, sagte sie und sah zu, wie die feinen Herrschaften weiterzogen. Die Treppe hinauf, dem lebensgroßen Jesus entgegen, der unter der Inschrift RETTEDEINESEELE seine Arme ausbreitete. Dorthin, wo das Büro der Oberin war, in das zuvor die ältesten Mädchen Kaffeekannen getragen hatten und Kuchen.

Heimlich biss sie in ihren Apfel und genoss die saftige Süße, die sich in ihrem Mund ausbreitete.

»Husch, husch!« Schwester Generosa klatschte in die Hände, und alle Kinder wussten, was zu tun war. Schließlich hatten sie das zuvor einstudiert. In Zweierreihen marschierten sie hinaus auf den Hof, wo sie ein Spalier bildeten, die Jungs auf der rechten und die Mädchen auf der linken Seite, die Großen hinten, die Kleinen vorne. Als die Herrschaften endlich herauskamen und in ihr Automobil einstiegen, winkten sie und sangen: »Nun ade, du mein lieb Heimatland, lieb Heimatland, ade.« Sie sangen sämtliche Strophen, während der Wagen langsam Richtung Ausgangstor fuhr. »Gott weiß, zu dir, da steht mein Sinn, doch nun zieht’s mich zur Ferne hin, lieb Heimatland, ade.«

Nachdem das Auto jenseits der hohen Mauern verschwunden war, wies Mutter Bernarda Schwester Generosa mit einem stummen Nicken an, in die Hände zu klatschen. Und dann – »Husch, husch!« – marschierten die dreiundneunzig Kinder wieder hinein in dieses dreigeschossige Heim namens Listerhof und waren wieder unter sich. Und allein mit den Armen Dienstmägden Jesu Christi.

Margret lebte seit über einem Jahr hier, oberhalb von Drolshagen im Sauerland, und kannte den Ablauf. Sie wusste, dass sie jetzt zusammen in Gruppen antreten mussten, um die Sonntagskleidung aus- und die graue Anstaltsuniform wieder anzuziehen. Mit Schürzen darüber. Und dass nun wieder der Alltag einkehrte, mit all dem, was sie herunterbeten konnten wie das Vaterunser: Ordnung, Gehorsam, Fleiß, Pünktlichkeit und Disziplin. In Zweierreihen marschierte sie mit den zweiunddreißig anderen Mädchen, die sich auch einen Schlafsaal teilten, in den hinteren Abschnitt des Erdgeschosses zur Wäscherei. Nichts war zu hören außer dem dumpfen Klappern der Holzpantinen auf dem Terrazzoboden, denn unaufgefordertes Reden verstieß gegen die Regeln.

Schwester Ehrentrudis, die die Wäscherei unter sich hatte, teilte sie zur Arbeit ein. Einige Mädchen mussten am Waschbrett schrubben, andere mit einer hölzernen Zange die heiße Wäsche aus dem Kessel ziehen. Margret war froh, dass sie diesmal nicht das machen musste, was sie am meisten hasste: die eingeweichten Windeln der Schwachsinnigen auswaschen. Zu ihrer großen Freude wurde sie mit Helga eingeteilt, die schon vierzehn war und sich von den Nonnen nicht unterkriegen ließ. Mit einem Korb bewaffnet gingen sie hinter die Wäscherei, wo auf einer Wiese an langen Leinen Bettwäsche hing, die immer montags gewaschen wurde. Weil Helga größer war, nahm sie die Laken und Bettbezüge ab, warf Margret erst die Klammern zu und dann das andere Ende der großen Wäschestücke, sodass sie diese gemeinsam raffen und schließlich zusammenlegen konnten.

»Ich hoffe, dass Reinholda an den Äpfeln erstickt«, flüsterte Helga, als die beiden nahe zusammenstanden und sicher sein konnten, dass keiner sie hörte.

»Wieso?«

»Hast du nicht gesehen, wie viele die sich eingesteckt hat?«

Margret schüttelte den Kopf, aber es wunderte sie nicht. Die Gefräßigkeit dieser Nonne war unter den Mädchen ein Dauerthema. Denn obwohl das Essen knapp war: Schwester Reinholda war dick und rund.

»Hoffentlich bekommt sie davon Durchfall!« Helga bückte sich nach einer Wäscheklammer, die heruntergefallen war, und ergänzte beim Hochkommen: »Besser doch nicht. Sonst müssen wir ihren Scheiß noch auswaschen.«

»Du bist eklig.« Margret schüttelte sich.

»Ihre Unterhosen sind wahrscheinlich so groß wie dieser Bettbezug«, zischte Helga.

Das Lachen platzte nur so aus Margret heraus, auch weil Helga nun anfing, den überdimensional großen Hintern der Nonne detailliert zu beschreiben. Doch ein rasselnder Schlüsselbund – das Vorzeichen, dass hinter den wehenden Laken gleich eine der Nonnen auftauchen würde – ließ sie schlagartig verstummen.

Pünktlich um siebzehn Uhr traten sie im Refektorium, wie der Speisesaal des Klosters hieß, zum Abendessen an, das eine Gruppe anderer Mädchen unter der Anleitung von Schwester Reinholda, die praktischerweise die Küche unter sich hatte, vorbereitet hatte. Eine Scheibe Graubrot mit Schmalz für jeden. Wie immer saßen die Jungs an den langen Tischen auf der rechten Seite des Raumes, die Mädchen auf der linken. Es war mucksmäuschenstill, noch stiller als sonst, denn heute war auch die Mutter Oberin im Saal und thronte am Ende des Mittelgangs an dem Tisch der Nonnen, der auf einem Podest stand, von dem aus sie alles überblicken konnten.

»Herr, segne uns und diese Gaben, die wir von deiner Güte nun empfangen, durch Christus, unseren Herrn«, betete sie.

»Amen«, sagte die Schar von dreiundneunzig Kindern, und danach war nichts mehr zu hören außer Geschlürfe: Jeder bekam einen Becher kalten Kamillentee.

Nach dem Abräumen mussten Margret und die Mädchen wie an jedem Abend handarbeiten. Socken konnte sie inzwischen stricken, ohne genau hinzusehen.

»St. Blasius«, schepperte es durch den Lautsprecher, und die Jungs, die im Schlafsaal mit diesem Namen untergebracht waren, mussten in Richtung Waschraum abmarschieren. Eine halbe Stunde später war St. Antonius an der Reihe. Wenn alle Knaben in ihren Betten im zweiten Stock lagen, schallten die Namen der heiligen Benedikta und der ebensolchen Adelindis durch die Hallen, denn nach ihnen waren die Säle für die Mädchen benannt, die sich im ersten Stock befanden. Alles war so organisiert, dass die Geschlechter sich möglichst nicht begegneten. Zusammen mit den zweiunddreißig anderen Mädchen ihres Saals stellte sich Margret auf und ging in einen der Waschräume. In Zweierreihen. Im Gleichschritt. Schweigend. Dort zogen sie unter den Augen von Schwester Ehrentrudis ihre blaugrauen Schlafhemden über das Tagesgewand und entkleideten sich darunter, damit niemand ihre Körper sah. Mit einem Seiflappen wuschen sie sich Gesicht, Ohren und Hals, dann unter den Armen und zwischen den Beinen. Falls die Nonne, der nichts entging, unzufrieden war, legte sie selbst Hand an und scheuerte mit Kernseife nach. Wenn alle sauber waren, legten sie ihre Tageskleidung über den Arm und liefen barfuß nach oben in den Schlafsaal, wo sie sich neben ihren Betten aufzustellen hatten. Es war mucksmäuschenstill, als Schwester Generosa auftauchte, kontrollierend durch die Reihen ging und wie immer ein Mädchen auswählte, das das Nachtgebet vortragen sollte. Margret war froh, dass dieser Kelch heute an ihr vorüberging und die Wahl auf Helga fiel, die sowieso besser lesen konnte.

»Dich liebt, o Gott, mein ganzes Herz, und dies ist mir der größte Schmerz, dass ich erzürnt dich, höchstes Gut; ach, wasch mein Herz in deinem Blut!«

Durch ihre halb geschlossenen Lider registrierte Margret, mit welch verkniffenem Gesichtsausdruck Schwester Generosa neben Helga stand.

»Dass ich gesündigt, ist mir leid; zu bessern mich, bin ich bereit. Verzeih, o Gott, mein Herr, verzeih und wahre Buße mir verleih!«

»Amen«, tönte der Chor der Mädchen, bevor jede in ihr Bett huschte, die Nonne den Saal verließ und von draußen das Licht löschte.

Endlich waren sie unter sich.

Minutenlang sagte keine ein Wort, denn sie mussten davon ausgehen, dass Schwester Generosa vor der Tür lauschte. Und Sprechen war bei Strafe verboten.

Dann hielten sie es nicht mehr aus.

»Schwester Reinholda steht jetzt in der Küche und backt Apfelkuchen«, flüsterte Helga. »Den bekommen wir morgen früh serviert.«

»Mit Sahne«, ergänzte Martha, die im Bett neben Margret lag.

Margret lachte, doch dann blieb ihr dieses Lachen im Hals stecken. Denn Apfelkuchen hatte es zu Hause einmal gegeben. Mama hatte ihn gebacken. Als Papa auf Heimaturlaub war und sie auf seinem Schoß saß. Und sich geborgen fühlte.

–––

Bleib tapfer, mein Junge! Dieser Satz hielt Hartmut wach. Er lag in seinem Bett und starrte auf den Lichtstreifen, den der Mond durch die Fensterläden von draußen in den Schlafsaal schickte. Die Jungs um ihn herum schliefen bereits, und so war er ganz allein mit diesem Mann, der mein Junge zu ihm gesagt und ihm über den Kopf gestreichelt hatte. Mein Junge. Seit Hartmut im Kinderheim lebte, sprachen die anderen immer wieder heimlich darüber, wie schön die Welt da draußen war, wenn man einen Vati hatte und eine Mutti, die lieb zu einem waren und einem immer genug zu essen gaben. Er hatte mehrfach erlebt, dass Erwachsene kamen und Kinder abholten. Und jetzt war er sich sicher, dass dieser Mann bald wiederkommen und zu ihm sagen würde: Komm mit, mein Junge.

Plötzlich wurde es dunkel im Zimmer. Hartmut erschrak und fragte sich, ob der Gott nun den Mond ausgeschaltet hatte, weil er nicht wollte, dass er darüber nachdachte, abgeholt zu werden.

Verzeih bitte, lieber Gott, schickte er in Gedanken ein Gebet gen Himmel. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein, und hab ich Unrecht heut getan, sieh es, lieber Gott, nicht an. Er presste seine betenden Hände so fest aufeinander, wie es nur ging, und hoffte, dass Gott dies auch im Dunkeln sehen konnte und mitbekam, dass sein Hartmut folgsam war und ein guter Junge. Und dass er ihn dann nicht bestrafen würde, denn diese Strafe wäre sicher noch schlimmer als die von Schwester Generosa. Er bewegte seinen Kopf hin und her und schlief darüber erschöpft ein.

Am nächsten Morgen wurde die Tür aufgerissen.

»Halb sieben. Aufstehen!«, rief Schwester Filizitas und klatschte in die Hände.

Schlagartig war Hartmut wach, sprang aus dem Bett und spürte es: das Nasse zwischen seinen Beinen. Es war wieder passiert. Zum Glück in die Windeln, und zum Glück war heute Schwester Filizitas mit dem Wecken dran, denn sie war eigentlich nett. Zumindest, wenn Schwester Generosa nicht in ihrer Nähe war.

Wie die anderen Jungs stellte er seine dreiteilige Matratze hoch. Dann marschierten sie mit ihrer Tageskleidung über dem Arm in Zweierreihen hinunter in die Waschräume und mussten sich unter Aufsicht der Nonne waschen.

»Wenn du immer in die Hose machst, können wir dir abends nichts mehr zu trinken geben, Hartmut«, mahnte Schwester Filizitas und schälte ihn aus seinen Stoffwindeln. Er nickte stumm und war froh, dass sie ihn mit seinem Namen ansprach und nicht mit 104, wie die anderen Nonnen.

»Du bist doch schon ein großer Junge.«

Hartmut nickte, und als alle fertig angezogen waren, gingen sie mit ihren Schlafhemden über dem Arm zurück in den Schlafsaal, hängten sie an einen Nagel und machten ihre Betten.

»Das geht besser, 104«, sagte Schwester Generosa, riss die Bettdecke von der Matratze und warf sie auf den Boden. Hartmut bemühte sich ein zweites Mal, die in der Mitte gefaltete Decke so ordentlich und glatt aufs Bett zu legen, wie es Vorschrift war. Erst dann durfte er zum Frühstück.

Nach dem Haferschleim marschierten sie hinaus in den Hof und sangen. »Großer Gott wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke.«

–––

Hoffentlich hat diese Singerei bald ein Ende, dachte Margret, denn sie war müde. Hundemüde sogar, weil Schwester Generosa gestern Abend gelauscht hatte. Und weil sie dann reingekommen war und wissen wollte, wer das Redeverbot gebrochen habe. Keines der Mädchen hatte geantwortet. Auch Margret nicht, die willkürlich ausgewählt worden war und vortreten musste. Niemals hätte sie Helga verraten! Dafür musste sie die halbe Nacht frierend draußen im Flur unter dem Kreuz stehen, an dem Jesus hing, den Helga nur »Karl-Heinz, den Rückenschwimmer« nannte.

Als wäre sie nicht schon genug gestraft, zog sie nach der morgendlichen Singerei auch noch das große Los in der Wäscherei und wurde für die Windeln eingeteilt. Und während sie über den stinkenden Bottich gebeugt stand, wusste sie nicht, wen sie mehr hasste: die Nonnen oder die Schwachsinnigen, die zu blöd waren, rechtzeitig aufs Klo zu gehen.

Zwei Monate später war Weihnachten. An den Fenstern des Schlafsaals blühten die Eisblumen, und trotz der Wollsocken, die sie nun auch im Bett tragen durften, blieben Margrets Füße kalt. Beim Frühstück wärmte sie ihre Hände an dem Emaillebecher und trank den Pfefferminztee nur in kleinen Schlucken, damit sie länger etwas davon hatte.

Die Tür ging auf und Oberin Mutter Bernarda, deren Gesicht unter dem schwarzen Schleier vermutlich zweihundert Jahre alt war, betrat den Saal. Alle Kinder schnellten hoch und begrüßten sie im Chor: »Guten Morgen, liebe Mutter.«

»Guten Morgen, liebe Kinder«, rief sie mit ihrer hellen Stimme zurück und verkündete, dass sie am Abend alle gemeinsam zum Weihnachtsgottesdienst gehen würden.

Seit Tagen wechselten sich Schnee und Regen ab, und es war glatt. Deshalb musste jedes größere Kind ein kleineres an die Hand nehmen. Weil es mehr kleine als große Jungs gab, wurden die Geschlechter ausnahmsweise gemischt. Und so marschierten sie in Zweierreihen im Dunkeln hinunter nach Drolshagen. Der Zug wurde angeführt von zwei größeren Jungs, die mit Marschtrommeln den Rhythmus vorgaben. Dahinter schritt die Oberin, gefolgt von den übrigen Nonnen des Kinderheims. Anders als sonst, wenn sie in die Stadt gingen, sangen sie nicht – vielleicht, weil es sich zu Weihnachtsliedern nicht so gut marschieren ließ und Marschlieder an diesem Tag unpassend waren. Und anders als sonst nahm es an diesem 24. Dezember 1947 offensichtlich auch niemand mit dem üblichen Redeverbot so genau. Doch mit wem hätte Margret sprechen sollen? Der kleine Kerl neben ihr, von dem sie nur die Nummer und nicht den Namen kannte, war dafür zu dumm.

Er rutschte aus und Margret konnte nur durch beherztes Zugreifen verhindern, dass er stürzte und am Ende auch noch sie zu Fall brachte.

»Du musst meine Hand fester halten, Nr. 104«, ermahnte sie ihn.

Der Kleine gab keine Antwort und setzte tapfer einen Fuß vor den anderen.

Kurz vor der Kirche hörte das Trommeln auf, und dann zogen sie mit Alle Jahre wieder in die Kirche ein. Wie immer setzten sie sich auf die hinteren Bänke, die für die Nonnen und Insassen des Listerhofs reserviert waren, und sahen von dort aus zu, wie sich die Kirche langsam füllte. Mit Familien, was Margret gerade an Weihnachten einen Stich ins Herz versetzte.

–––

Hartmut beobachtete, wie das große Mädchen, das neben ihm saß und schon lesen konnte, das Gesangbuch aufschlug. Und als die Orgel einsetzte, sang sie mit der gesamten Gemeinde Stille Nacht, heilige Nacht.

»Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird«, sagte der Priester anschließend. Hartmut zitterte vor Kälte.

Weil er am Mittelgang saß, konnte er gut sehen, wie vorne am Altar der Priester und die Ministranten im Weihrauchnebel verschwanden.

Die Orgel spielte. Noch lauter als sonst. Alle sangen Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Nach dem Segen stand die Gemeinde auf, und von vorne zogen sie durch den breiten Mittelgang langsam aus der Kirche. Hartmut wäre auch gerne gegangen, aber sie mussten warten, weil die wichtigen Menschen zuerst gehen durften. Die von vorne. Er sah Männer in Uniformen, die man »Besatzer« nannte. Und Frauen, die dicke Mäntel mit Fellkragen anhatten und im Gegensatz zu den Männern in der Kirche die Hüte nicht absetzten und ihre Kinder an den Händen hielten. Im Hinausgehen grüßten alle Mutter Bernarda mit einem leichten Nicken.

Plötzlich bemerkte Hartmut den Mann, an den er in den letzten Wochen ständig gedacht hatte: den Landrat. Er war nicht allein, wurde von der Frau begleitet, die damals die Äpfel verteilt hatte. Und von zwei Kindern. Einem Jungen und einem Mädchen. Hartmuts Herz schlug schneller, und vor lauter Aufregung vergaß er zu atmen, als der Mann ganz nah an ihm vorbeiging. Ohne ihn anzusehen. Hartmut blickte ihm nach und sah, wie er dem Jungen über den Kopf strich. Seinem Jungen.

Später, als er im Bett lag und seine Füße immer noch eiskalt waren, tröstete ihn der Gedanke, dass der Landrat ihn nur deshalb noch nicht abgeholt hatte, weil er so viel zu tun hatte, nicht mehr. Hartmut überlegte, ob es bei ihm vielleicht auch so war wie bei Jesus. Dass Gott auch sein Vater war. Und dass er also doch einen Vater hatte. Er schloss die Augen und betete stumm: Vater unser im Himmel. Die Worte hatten jedoch keine Kraft. Denn er wollte keinen Vater im Himmel, sondern einen auf Erden.

–––

Am Tag nach Dreikönig wurde Margret mit den anderen Mädchen zum Putzen des Kreuzgangs abkommandiert. Auf Knien schrubbten sie unter den wachsamen Blicken von Schwester Generosa die Bodenfliesen, als wäre der letzte Großputz schon Monate und nicht erst vier Tage her.

Als selbst die Nonne kein Staubkörnchen mehr entdecken konnte, klatschte sie in die Hände: »Und nun ab in den Kapitelsaal.«

Mist, dachte Margret, die eigentlich davon ausgegangen war, dass die Putzerei für heute beendet sei. Aber nun mussten sie in diesem Raum, der normalerweise nicht benutzt wurde, die Holzdielen mit Bohnerwachs einreiben – und zwar so lange, bis sie glänzten. Irgendetwas lag in der Luft, das spürte Margret ganz genau.

Abends im Schlafsaal – den die Nonnen Dormitorium nannten –, hörte sie von draußen Motorengeräusche. Wie die anderen sprang auch sie aus dem Bett und huschte ans Fenster. Durch die Eisblumen hindurch sah sie, dass zwei Frauen in Schwesternuniform aus einem Jeep stiegen.

»Die sind vom Roten Kreuz«, flüsterte Helga, und dann bemerkte auch Margret das aufgemalte Kreuz auf der Autotür.

Den ganzen nächsten Tag gingen Gerüchte durchs Haus. Was wollten diese Frauen, für die im Kapitelsaal sogar eingeheizt wurde? Ob sie gekommen waren, um Kinder mitzunehmen?, überlegte eine. Oder ob die sogar das Heim übernehmen würden?, fragte sich Margret, die, bevor sie ins Sauerland kam, in Bochum vom Schweizer Roten Kreuz versorgt worden war.

»Quatsch«, sagte Helga abends im Schlafsaal. »Die sind vom Suchdienst!«

Mit offenem Mund hörte Margret zu, was die Größeren zu berichten wussten: dass dieser Suchdienst Familien wieder zusammenbrachte, die sich im Krieg oder direkt danach verloren hatten.

Nach dem Dankgebet, mit dem das Frühstück beschlossen wurde, klatschte Mutter Bernarda in die Hände. »Meine lieben Kinder«, sagte sie mit ihrer glockenhellen Stimme und lächelte so, wie sie immer lächelte, wenn Fremde zu Besuch waren. »Gott unser Herr und Vater hat uns die Schwestern vom Suchdienst des Roten Kreuzes geschickt, und sie werden jeden von euch befragen. Und zwar der Reihe nach.«

Mit großen Augen schauten die Kinder einander an. Nach dem Abräumen wurden sie von Schwester Generosa dem Alphabet nach in Gruppen eingeteilt.

Weil Margret den Nachnamen Tacke trug, musste sie den ganzen Tag warten. Egal, ob sie die gefrorene Wäsche abnahm, diese zusammenlegte oder bügelte, ihre Gedanken kreisten um nichts anderes als das, was sie den Rotkreuzschwestern sagen könnte. Denn es gab niemanden, den man suchen könnte. Papa war gefallen und Mama bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen.

Erst nach dem Abendessen war es endlich so weit, und sie wurde mit den letzten fünf Kindern vorgelassen. Hinter einem langen Tisch saßen die beiden Frauen mit den weißen Häubchen und schrieben etwas auf Karteikarten. Zwischen ihnen saß Schwester Generosa, die ein dickes Buch vor sich aufgeschlagen hatte, in dem alles über jedes Heimkind aufgeschrieben war.

Margret trat vor, sagte ihren Namen. Schwester Generosa blätterte und ergänzte: »Am 1. Mai 1936 geboren. In Gelsenkirchen. Eltern beide verstorben.«

Eine der beiden Rotkreuzschwestern schrieb alles mit.

»Gibt es noch mehr Mitglieder in deiner Familie?«, fragte die andere.

»Meinen kleinen Bruder. Gerhard. Der ist auch tot.«

»Weißt du, wie deine Großeltern heißen?«

Margret wusste es nicht. Nur – und das bestätigte auch Schwester Generosa –, dass auch diese bei der Bombardierung Gelsenkirchens umgekommen waren.

Die Rotkreuzschwester machte ein Zeichen auf der Karteikarte und fragte weiter: »Haben deine Eltern Geschwister?«

Margret erinnerte sich, dass ihr Papa Einzelkind war. Aber Mama hatte eine jüngere Schwester. »Tante Gisela. Sie war im Krieg einmal zu Besuch. Und hat bitterlich geweint, weil Onkel Heinz vermisst war. Ganz kurz nach der Hochzeit.«

»Weißt du, wie dein Onkel Heinz mit Nachnamen heißt?«

Sie schüttelte den Kopf, und weil ihr sonst nichts mehr einfiel, wurde sie fotografiert und musste beiseitetreten, denn nun war das letzte Kind an der Reihe. Hartmut, wie Nummer 104 plötzlich genannt wurde, seit die Besucherinnen im Haus waren.

»Wie heißt du denn, mein Kleiner?«

»Er kann nicht sprechen«, sagte Schwester Generosa und diktierte der Rotkreuzschwester, dass er auf einem Kindertransport verloren gegangen ist und aus der Nähe von Danzig stammt.

»Manche Kinder sprechen nicht, weil sie Furchtbares erlebt haben«, erklärte die Rotkreuzschwester, legte ihren Stift beiseite, stand auf, ging um den Tisch herum, umarmte Hartmut und lächelte ihn an. »Ich bin Schwester Babsi.«