4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Like Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Russisch

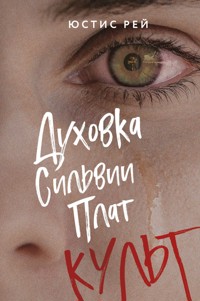

Продолжение романа Юстис Рей «Духовка Сильвии Плат». Меня зовут Флоренс Вёрстайл. Мой дом — город Нью-Йорк. У меня есть диплом Гарвардской юридической школы, престижная работа, полный холодильник виски и правила: не есть цитрусовые, не одалживать томик Шекспира, держать свободное место в первом ряду во время баскетбольных матчей, ходить в церковь. Но даже с ними мир рассыпается на части. Сид Арго больше не приходит ко мне во снах. Я живу призраками прошлого. Но мне нельзя говорить об этом. Я не могу. Я всего лишь хочу счастья своей сестре, но она осталась в Корке — городе моих кошмаров. Теперь всем заправляет доктор Йенс Гарднер. Он знает все. Он спасает тела и души. Он хочет создать рай на земле. Но я не верю ему. Не верю, потому что он глава культа. И он хочет сделать меня его частью.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Юстис Рей Духовка Сильвии Плат. Культ

© Рей Ю., 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *

Через пять месяцев после стрельбы в старшей школе Корка

Выигрыш сражения не означает победу в войне, но приближает ее. Отмена комендантского часа – важный шаг в становлении нового Корка.

Да, Флоренс, комендантский час тебя не страшил. Ничто не могло сдержать твой свободолюбивый нрав. Другим везло меньше. Помню, как юношей, которых видели на улице после заката, секли до крови. Мне тоже приходилось это делать, и за это ты можешь меня ненавидеть, но я не в силах изменить прошлое. Я не оставлял на их спинах живого места. В те годы я был молод и уязвим. В молитвах часто спрашивал Бога, зачем он избрал для меня путь священника, если я только и делаю, что выполняю обязанности мясника… Свои ответы я получил.

Теперь комендантский час в прошлом, но люди не выходят после десяти. Боятся. Не могу винить их в этом.

Через семь месяцев после стрельбы в старшей школе Корка

Я предполагал, что после случившегося в Корке настанут нелегкие времена, однако к происходящему оказался не готов. Мы продолжаем нести потери. Урон будет огромным. Вероятно, Корк уже никогда не станет прежним. «Мы ведь этого и добивались, верно?» – подумаешь ты, но нет, грядущие перемены не облегчат мою задачу.

Люди привыкли притворяться, что все в порядке. Не будь я священником, поверил бы им, но исповеди говорят об обратном: они напуганы и хотят определенности. Лгать – страшный грех, но я беру его на себя, вселяя в них надежду, а правда в том, что я не в силах дать им желаемое.

Владельцев деревообрабатывающей фабрики – сердца Корка – сильно взволновало случившееся. Они больше не верят в стабильность Корка и сокращают бюджет. Отсутствие денег и – как следствие – рабочих мест запустит эффект домино: зажиточные горожане уедут и увезут с собой признаки современной жизни – и без того немногочисленные кафе и магазины. Все потянутся за ними. После сокращений на фабрике половина города лишится работы. Те, кому есть куда ехать, уедут. Те, кто останется, впадут в отчаяние и ужас, но им будет некуда деваться. Город окажется в особенно уязвимом положении. Если он попадет в хорошие руки, то, возможно, все наладится. Если же нет, земля окажется безлюдна и пуста. И будет тьма над бездною, и Дух Божий пронесется над водою[1]– город погрузится в хаос.

Ты, как и твоя мать, веришь, что Корк – духовка Сильвии Плат, однако должен тебя расстроить, несмотря на мои усилия, вскоре дышать здесь станет еще тяжелее. Грядут непростые времена, надвигается огромная волна, и неизвестно, когда она нас накроет, но точно накроет.

У меня на руках осталось немного козырей, но они есть. Главный из них – доверие горожан ко мне. Люди слушают, когда я отдаю приказы, и я продолжу это делать. Приложу все усилия, чтобы сдержать плотину. И вот мой первый наказ: не приезжай!

Флоренс, зная о твоей тяге к справедливости и безрассудным поступкам, я прошу тебя – что бы ни случилось! – оставайся в Кембридже, получай образование, делай добро, живи на земле и храни истину[2].

Береги себя.

Пролог. Шок

1

Через шестнадцать месяцев после стрельбы в старшей школе Корка

Тучи сгущаются, жмутся друг к другу, затягивая и без того пасмурное небо. Мелкая морось бьет по машине. Лес, плотно обступивший дорогу, всеми оттенками зеленого проносится за окном. Однообразие ландшафта притупляет внимание, усыпляет. Зловещий вакуум – как в пустой бочке, как в духовке Сильвии Плат. Три слова, восемнадцать букв и сотни воспоминаний, которые до сих пор выжигают мозг, плавают в сознании, как трупы на поверхности гниющего залива. Корк – это место, точнее, предчувствие встречи с ним, делает меня слабее и одновременно сильнее – феномен, название которому я так и не придумала.

Год назад, собрав немногочисленные пожитки, я уехала из духовки прочь. Это было лучшим решением в моей жизни, мне хочется в это верить. В Кембридже среди студентов-сверстников, приехавших из обычных городов, я чувствую себя чужой, неправильной или, наоборот, чересчур правильной. Однако я всегда все схватывала на лету и умение сливаться с толпой приобрела еще в детстве – никто не знает, что со мной что-то не так. Оказавшись в Гарвардской юридической школе, я получила возможность стать кем-то новым, но стала тенью прежней себя, и в какой-то степени меня это устраивает.

В первый год обучения, пока остальные познавали радости студенческой жизни, я делала то, что у меня получается лучше всего: училась, превосходила ожидания профессоров настолько, что, порой казалось, они ненавидели меня за это. Теперь я могу сбавить обороты, но так или иначе я мечу очень высоко и верю, что в будущем благодаря полученному образованию смогу исправить мир, сделать его немного лучше. Я обещала и обязана сдержать слово. Не зря высшие силы (мне не нравится говорить «Бог» – с ним у нас напряженные отношения) оставили меня в живых, отняв у меня Сида Арго навсегда.

За этот год не было ни дня, когда я не думала бы о нем. Сначала это были лишь мысли вроде тех, когда я пробовала десерт с цитрусовыми, а потом отодвигала от себя, вспомнив, что у Сида на них аллергия. Но со временем мысли перетекли в образ жизни. Я живу с ним и за него. Пытаюсь его вернуть: никогда не пропускаю баскетбольные матчи и держу рядом с собой свободное место, отмечаю день рождения двадцать второго июня и выбираю в качестве десерта клюквенный пирог, работаю в благотворительном центре помощи глухим и храню томик Шекспира на прикроватном столике – никому не позволяю его трогать. Никогда не перехожу на бег и читаю «Коллекционера». Раз за разом. Раз за разом. И пусть Калибан поступает плохо, я понимаю его. Если бы только я знала, как все обернется, я тоже заперла бы Сида в подвале и никуда не выпускала. Я вобрала бы его в себя: его душу, его сердце. Стала бы им, не раздумывая ни минуты. Но мои попытки тщетны. Он мертв, а я до сих пор цепенею, видя вдалеке рыжую макушку. Все надеюсь на что-то… Пресловутые высшие силы.

Особенно сильно я скорблю о нем вечерами, когда лежу в полумраке комнаты, которую делю с соседкой. Иногда она приглашает своего парня. Я ничего не имею против них, они мне безразличны, но, когда он обнимает и целует ее, забыв о моем присутствии, я жалею, что в общежитии нет устава, запрещающего интимные связи на глазах у соседей. Я завидую – не тому, что у нее есть парень, а тому, что он жив, что они могут без опасения коснуться друг друга.

Как же я скучаю по нему.

Он приходит ко мне во снах. Мы болтаем часами обо всем на свете. Он счастлив. При жизни был не таким. Может, рад, что избавился от моего удушающего присутствия? Как бы там ни было, именно в такие минуты я ощущаю себя живой. Именно благодаря этим снам я не наложила на себя руки. Снам и учебе.

Юриспруденция – дело тонкое, а еще жутко скучное, но я знала, на что иду. Обучение дается мне нелегко, но я продолжаю прыгать выше головы. Не потому, что я обязана быть лучшей, но потому, что зубрежка помогает погрузиться в небытие – забыть о прошлом. Трудно читать кодекс по конституционному праву и труды древнегреческих мыслителей и при этом упиваться жалостью к себе и тем, как сложилась жизнь. В компании мертвых я провожу больше времени, чем в компании живых. Я тоже мертва. Вероятно, поэтому меня тянет к тому, что мертво, однако Корка не было в этом списке. До недавних пор.

Он умер, не дожив до рассвета, как и Сид. Я вижу в этом какой-то извращенный символизм. Говорят, он умер с моим именем на устах. Особых знаков в этом я не вижу – в этом я вижу опасность. Патрик был главой городского совета, священником церкви Святого Евстафия, преподобным, знавшим все законы и секреты. Моим отцом. Однако о последнем никто не знает, и я намерена сохранить тайну.

Новость о его смерти даже спустя время волнует меня с неутихающей силой, да так, что перехватывает дыхание, будто нечто невидимое сжимает горло, пока глаза не влажнеют. Ну вот опять!

Я любила его, но признала это лишь сейчас. Целый год он писал мне письма: выверенные предложения, аккуратные буквы с завитушками, ровные строчки. После его смерти я перечитала их десятки раз, но не нашла ответов, а вопросы были такими: за что? почему все, к кому я привязываюсь, умирают? кто проклял меня? как это прекратить? как спастись от этого?

Патрик был ужасно старомоден, поэтому отвергал звонки и сообщения – признавал только письма. Раньше казалось, что в нем говорит нереализованный писатель и мучительное одиночество. Теперь же я поняла, почему он делал это: в письмах есть душа. Мне становится немного легче, когда я притрагиваюсь к ним, чувствую запах и текстуру бумаги, когда снова и снова перечитываю, представляя, как он писал их у камина. Сгусток в оранжевом мареве. Вряд ли сообщения произвели бы такое же впечатление. Патрик был предусмотрительным, пожалуй, даже чересчур.

Я никогда не называла его отцом, а себя – его дочерью, боялась, что письма попадут в плохие руки – в Корке осмотрительность не бывает лишней, – но я жалею об этом. В английском существует множество простых слов: дорога, машина, дерево, стол, стул. «Папа» в их число не входит – оно острое, как бритва, и тяжелое, как топор. Оно убьет меня, если я произнесу его. Оно убивает меня, когда я думаю о Патрике.

Да, у нас было мало времени, но он успел стать моим… папой.

Как же я жалею, что не сказала ему об этом.

Сейчас его гроб засыпа́ют влажной после дождя землей. Они похоронят его без меня – я узнала слишком поздно, чтобы приехать вовремя. Может, оно и к лучшему. Я хочу запомнить его здоровым, красивым, любящим. Живым. Патрик просил, чтобы я не приезжала, держалась от Корка подальше, однако пренебречь этой возможностью я не могу – желание попрощаться с ним слишком велико.

Мне это нужно.

Думаю, ему тоже.

2

Церкви Святого Евстафия не знакомо такое понятие, как время, для нее оно остановилось, а может, и повернулось вспять. Бело-серое здание с витражными окнами выглядит так же, как и в день, когда я увидела его впервые, только деревянный крест на верхушке треугольной крыши будто бы стал больше. Вероятно, я сошла с ума, но, клянусь, он смотрит на меня – взгляд его далеко не дружелюбен.

Сердце церкви, каким я всегда считала Патрика, больше не бьется, но ей нет до этого дела. Она стоит как ни в чем не бывало, с вызовом спрашивая: «И что ты мне сделаешь?» В самом деле ничего.

Церковь привязывает к себе, гипнотизирует, как заклинатель кобру, желая управлять и повелевать, дергать за ниточки, как марионетку, но я не сдамся. Смотрю на нее, как на давнего соперника, с вызовом и злобой. Ветер завывает, треплет волосы, саднит кожу, забирается под ветровку и водолазку, заставляя тело покрываться мурашками, – тоже за что-то злится на меня. Редкая морось быстро превращается в полноценный дождь. Но я не двигаюсь с места. Сид ненавидел дождь.

За что мне все это?

Прохожу по дорожке, усыпанной гравием, встаю на первую ступень. Их девять – как кругов ада у Данте. Если ад существует, на какой круг попал Патрик? На какой попаду я? Ставлю на девятый[3] – не вижу смысла мелочиться.

Запах ладана бьет в нос уже в притворе. За год я забыла, что запах может ранить. На столиках по обе стороны от двери в главный зал лежат стопки с самодельными листовками: почерк уверенный, с нажимом: «Приходите послушать Доктора. В нем наше спасение!» – складываю одну из них вчетверо и прячу в карман. Зачем? Не знаю. Патрик писал мне о Докторе, но мало: он приехал в Корк около года назад, в то время когда многие бежали. Умение Доктора разбираться в людях помогло ему быстро завоевать доверие местных жителей. Патрик был не в силах признаться в этом, но они с Доктором негласно соперничали за власть. Теперь у него не осталось противников.

Если город попадет в хорошие руки…

В главном зале запах ударяет в нос еще сильнее. Тянет в висках, боль отдается в затылке. Тишина и мрак – здесь словно никогда не ступала нога человека. Через стекла едва пробивается свет, которого сегодня из-за туч и без того немного. В воздухе пляшут частички пыли. Расцвеченные витражами сводчатые потолки слегка напоминают черты лица и будто грозно сводят брови. Душат меня, как и распятие во главе алтаря. Если я не возьму себя в руки, они раздавят меня.

Может, оно и к лучшему?

Ряды скамеек похожи друг на друга, но для меня они разные. На этой скамье в последнем ряду я сидела в день похорон после стрельбы в школе Корка, мой взгляд был прикован к фотографии Сида Арго. Я помню тот день. Помню, как рыдали матери погибших и как Патрик раз за разом начинал заупокойную службу. Он говорил, что я унаследовала от него обостренное чувство справедливости, настойчивость, цвет волос и разрез глаз, но сейчас мне нужно от него лишь одно – стойкость, ведь я все еще рассыпаюсь на части, вспоминая тот день.

Третий ряд приковывает к себе невидимыми цепями – здесь я встретила Сида. Я опускаюсь на скамью, на то самое место, оборачиваюсь в глупой надежде увидеть его серо-голубые глаза. Пустота пронзает клинком. На несколько секунд я теряю способность дышать, хватаюсь за спинку скамьи перед собой, до боли сжимая ее. Дерево поскрипывает. Закрываю глаза и пытаюсь расслабиться, позволить себе вдохнуть.

Глубокий вдох.

Все это было на самом деле.

Глубокий выдох.

И я должна принять это.

Прошло так много времени, а душа до сих пор оголена, как плоть, с которой содрали кожу. Это ненормально – скорбеть так долго.

Значит ли это, что я ненормальная?

Главный зал церкви Святого Евстафия – минное поле. Я поднимаюсь и продолжаю путь. Иду медленно, не издавая ни звука, но все равно подрываюсь на минах. Когда я достигаю алтаря, от меня ничего не остается. Ошметки души. Окровавленное сознание. Раздробленные в порошок надежды. Ни капли достоинства. Я падаю на колени перед алтарем, хотя не нуждаюсь в молитве. Делаю как Патрик. Все, что мне от него сейчас нужно, – это стойкость. Когда он молился в церкви, то делал это именно тут. Именно так. Наивно полагаю, что, прикоснувшись коленями к полу, я почувствую связь с Патриком, однако ничего не происходит. С презрением поднимаю глаза на распятие.

– Ты жалок.

– Тебя тоже наказали? – вопрос разносится эхом по залу.

Я оборачиваюсь. Внутри все болезненно натягивается, как струны гитары, и обрывается, когда я вижу его.

– Питер?

Прошел год, а схожесть этих серо-голубых глаз с глазами его брата все еще приносит мне боль. Строгий костюм и кипенно-белая рубашка превращают Пита в маленького мужчину, хотя он почти не изменился, только вытянулся.

Я встаю с колен, а он наблюдает за мной со снисходительным безразличием, но потом я понимаю: это не безразличие – это страх. Неужели я для него лишь воспоминание того времени, когда умер Сид? Едва ли я могу просить большего.

– Я Флоренс. Ты меня помнишь?

В его лице что-то меняется, трескается, как стекло при резком перепаде температур. Он хмурится, уставившись на носы запачканных туфель.

– За что тебя наказали?

– Я разбил стакан в доме преподобного. Не специально. Папа отправил меня сюда, сказал ничего не трогать.

– Это ведь не значит, что нам нельзя поговорить?

Он задумывается, но в итоге просто пожимает плечами. Я устраиваюсь на скамье в первом ряду. Он медлит, но все же садится рядом, немного дальше, чем я рассчитывала, но это меньше, чем от Кембриджа до Корка.

Не могу отвести от него взгляда. Сид.

Он не Сид!

Знаю, что не Сид, но становлюсь непривычно мнительной, ранимой, внушаемой, верящей в волшебство и магию. В венах этого мальчишки та же кровь, что текла по венам Сида, и пусть они не похожи как две капли воды, но во мне тлеет глупый огонек надежды. Кажется, все поправимо. Стоит подождать, и Сид снова предстанет передо мной в инопланетном великолепии. Я прикрываю глаза на миг, прячусь под веками в попытке отогнать дурные мысли.

Пит замирает, подавленный, притихший, закрытый – раньше он не был таким.

– Не знаю, помнишь ли ты, когда-то я давала тебе визитку со своим номером, – голос звучит гулко в стенах пустой церкви.

Он мычит в ответ.

– Ты постеснялся позвонить, да? – губы невольно расплываются в улыбке.

– Нет, я собирался. – Он смотрит на меня, но тут же отводит взгляд. – Папа забрал. Говорит, звонки дорогие.

– Неправда. Джейн и Молли часто звонят мне.

Он едва слышно хмыкает.

– Отчего такой угрюмый?

Его личико слишком серое и печальное для мальчика двенадцати лет.

– Не очень хорошо переношу похороны.

– Как и все.

– Папа вроде нормально справляется.

– Где он?

– В доме преподобного, как и все.

– И твоя мама?

Оливия – единственный человек, которому было сложнее, чем мне, после смерти Сида. При мысли о ней сердце обливается кровью.

– Нет, мама дома.

– Ей нехорошо?

– Типа того.

– Что с ней?

– Болеет.

– Чем?

Он отвечает не сразу.

– Мне нельзя об этом говорить.

– Почему?

– Папа говорит, что нельзя.

– Мне ты можешь сказать. Я не выдам. Чем она больна?

Он опять задумывается.

– Не знаю.

– Можно ее навестить?

– Вряд ли папа разрешит.

Да что происходит? Возможно, я стала чересчур подозрительной. Если бы что-то случилось, Патрик наверняка написал бы об этом.

– Ты теперь учишься в старшей школе?

– В средней.

– Да, но здание-то одно.

– Ну да.

– Знаком с мистером Прикли?

– Он ведет у нас английский и литературу.

– Повезло.

Я улыбаюсь. Вечные споры, списки литературы, задания, требующие нестандартного подхода, сочинения на свободную тему и исписанные листы – сотни исписанных листов и презрительная «B», обведенная в кружок, – лучший учитель, что у меня когда-либо был. Не забыл ли он меня, а главное – считает ли до сих пор лучшей ученицей?

– Ну не знаю.

– Почему?

– Строгий он.

– Есть такое. Но он хороший учитель.

– Постоянно заставляет нас писать сочинения и никогда не ставит отлично. Достало!

– Он хочет, чтобы вы научились думать.

– Он говорил, что у него была ученица, которая переписывала сочинение восемь раз. Не знаешь, кто это?

– Нет. – Я прикусываю губу, чтобы не выдать себя. – Даже если отец не разрешает звонить, ты можешь писать письма. Я попрошу мистера Прикли научить тебя.

– Научить?

– Отправлять письма.

– Да умею я, – бросает он, оскалившись, как дикий звереныш, – он понятия не имеет, как это делать.

– Правда?

– Я не дурак.

– Отлично.

– Я не знаю адреса.

Я выуживаю из наружного кармана листовку про Доктора, из внутреннего – ручку. Привычка носить ее с собой не раз спасала мне жизнь. Переворачиваю листовку обратной стороной и, положив на скамью, аккуратно вывожу адрес, ощущая на себе внимательный взгляд. Закончив, прячу ручку и протягиваю лист через скамью. Пит берет ее и с интересом изучает написанное.

– И о чем писать? – с подозрением спрашивает он.

– О чем угодно. О чем сам захочешь.

Он складывает лист и сует в карман брюк.

– Я не шучу, Питер. Ты можешь писать мне, если захочешь, о чем захочешь, когда захочешь. Тебе не нужно стесняться. Со мной нет нужды скромничать.

– Я не скромничаю. Директриса Тэрн говорит, что скромности нет среди моих добродетелей. Папа тоже так думает.

– Правильно. Скромность ни к чему.

– Сид был скромным.

Это замечание кулаком становится поперек горла, но я не подаю виду. Стараюсь не подавать.

– Поэтому его все любили, – говорит он. – Ты его за это любила?

Любопытные глаза ждут ответа, но я не нахожу его.

– Ну точно не за красоту, – продолжает он.

– Почему это?

Сида не назовешь красавцем в привычном понимании слова, но он был очень милым инопланетянином. Я любила его рыжие волосы и веснушки. Я любила его… Сейчас об этом лучше не думать.

– Это он любил тебя за красоту. Ты красивая.

Я так и цепенею от этой до странности неловкой, но произнесенной не в шутку фразы.

– Зачем ты это говоришь?

– Потому что это правда. Я пытаюсь сделать тебе конплимент.

– Комплимент.

– Ну да.

– Зачем?

Он пожимает плечами.

– Говорят, девчонки любят ушами. Дурацкое выражение.

– Но справедливое.

– Ну вот.

– Ты не обязан делать мне комплименты, но спасибо.

Он угукает в ответ, а потом, сжав край скамьи, спрашивает:

– Ты надолго?

– Нет.

– Снова уедешь?

– Да, – отвечаю я и выдыхаю. И без того полая грудь становится еще более пустой.

– Тебе там нравится?

– Там?

– Не здесь.

Я не сразу нахожусь с ответом – этот на первый взгляд будничный разговор дается мне чересчур тяжело, волной поднимая воспоминания, которые я хочу забыть.

– Я учусь.

– Я не об этом спросил.

– Да, мне там нравится.

Это не совсем так, но он слишком мал, а я слишком подавлена, чтобы вдаваться в подробности.

– Так ты говоришь, все в доме преподобного?

– Да.

– Тогда, наверное, мне нужно туда сходить.

– Зачем?

– Притвориться, что мне интересны их взрослые разговоры.

Он не отвечает.

– Что будешь делать?

– Сидеть здесь.

– Никуда не пойдешь?

– Нет. Если я буду хорошо себя вести, папа отпустит меня гулять с Ленни.

– Вы с ним еще дружите?

– Он мой лучший друг.

– И ты больше не защищаешь его кулаками?

– Нет. Стараюсь не доставлять неприятностей.

– А как же Том Милитант?

– Что с ним?

– Вы дружите?

– Иногда общаемся, но он странно себя ведет. Я ему не нравлюсь.

– Неправда. Как ты можешь не нравиться?

Он сжимает руки в кулаки.

– Что ж, у тебя есть адрес, и теперь ты можешь мне писать.

Я встаю, и он подается вперед, но тут же одергивает себя, прижимаясь к спинке скамьи.

– Ты думаешь, у меня анезия? – Серо-голубые глаза смотрят снизу вверх.

– Амнезия.

– Ну да.

– С чего ты взял?

– Ты постоянно напоминаешь об одном и том же.

– Хочу, чтобы ты запомнил.

– Я хорошо запоминаю с первого раза.

Я разворачиваюсь и устремляюсь в темноту коридора. Меня не покидает стойкое чувство, что меня уделал двенадцатилетний пацан.

3

Мрак церковного коридора уже не пугает: все мины взорваны, ущерб необратим – терять больше нечего. И коридор, стены которого увешаны картинами, изображающими библейские сцены, знает это. Я дергаю за ручку – кабинет Патрика закрыт. Теперь его сердце и разум тоже будут закрыты для меня. Навсегда.

Справа висят репродукции по сюжетам Ветхого Завета, среди них «Избрание семидесяти старейшин Моисеем», «Прощание Товия с отцом» и «Исцеление Товита»; слева – по сюжетам Нового Завета. «Христос в Гефсиманском саду» Куинджи была любимой картиной Патрика. Там, в Гефсиманском саду – любимом месте уединения и отдохновения, – Иисус молился об отвращении от него чаши страданий. В словах Гефсиманской молитвы содержится подтверждение того, что Христос имел божественную и человеческую волю: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет»[4]. В ней же выражается его трагическое одиночество. Патрик признавался, что эта картина пугала его, но в то же время дарила упокоение. Раньше я не понимала почему – сейчас понимаю.

Покидаю церковь через черный ход. Именно так утром и вечером это делал Патрик. Миную темную аллею, скрытую от глаз раскидистыми деревьями, защищающими от солнца и дождя, где мы проводили с ним не один час в разговорах и молчании. Передо мной открывается двухэтажный коттедж в готическом стиле – последнее пристанище Патрика. В прошлом этот мрачноватый дом с остроконечной крышей и всегда закрытыми шторами навевал благоговейный ужас, но жизнь научила, что внешность обманчива, – я нередко находила в нем покой. Патрик говорил, что его дом – и мой тоже, но я никогда не чувствовала этого. Я нигде не чувствую себя как дома.

Я переминаюсь с ноги на ногу у входа, прежде чем решаюсь постучать, однако дверь оказывается открытой. Во мне поднимается волна злости и негодования – дом изнемогает от чужаков. Я презираю их. Я презираю их всех. При Патрике этот дом был пещерой, таинственным лесом, убежищем, отгороженным от мира, волшебной шкатулкой, спрятавшись в которой можно перевести дух и собраться с силами. Теперь он стал городской площадью, фермерским рынком, главным залом церкви Святого Евстафия и ломится от людей, которые касаются ручек на дверях, сидят на его стульях, пьют из его стаканов и едят из его тарелок – стирают все, что у нас было: блестящие буквы на корешках книг в высоких шкафах, вечерний ветерок, колышущий занавески, наши тени, дрожащие на стенах, холодный чай в фарфоровых кружках, его четкий профиль в оранжевом мареве гостиной – прошлое, которое никогда не вернуть, которое ускользает от меня, как ускользает лицо Сида Арго, – они осквернили единственную святыню, что у меня осталась.

Горожане заполонили дом: переговариваются, снуют, пьют, едят. Радости на их лицах нет, но и особой печали тоже. Патрик смотрит на всех с фотографии в черной раме, висящей над столом с закусками (не думаю, что он хотел стать одной из библейских картин). Его прекрасные изумрудные глаза полны мудрости и понимания, выражение лица спокойное и умиротворенное: он знает нечто такое, что навсегда унесет с собой в могилу, – у нас было слишком мало времени.

Кроме цвета волос и разреза глаз, мне не досталось ничего от аристократичной завораживающей красоты отца – лишь его проклятия. Патрик оставил нас с матерью ради этого города, оставил нас, чтобы спасти его. Только горожане об этом не знают и не в силах по достоинству оценить его жертву.

Лица присутствующих так или иначе мне знакомы, однако некоторые знакомее остальных. Прикли отрастил бороду, из-за нее выглядит другим человеком, но я сразу узнаю́ его по отстраненно усталому выражению пронзительных карих глаз – глаза из другого мира, я тоже в нем была – они погубят его. Его что-то гложет, но не смерть Патрика. Потускневший, черно-белый, как персонаж старого фильма, меланхоличный, как герой картины, что навеки идет в темноту, вжав шею в плечи. В темно-каштановых волосах без труда просматривается седина. Жаль, что он их остриг. Длинные волосы придавали ему бунтарский вид, а ведь таким он и был – бунтарем. Корк убивает яркие признаки индивидуальности. Да, я могла бы тайно увлечься им, будь он моложе.

Уголки рта сами по себе поднимаются, когда взгляд ловит его в толпе. Прикли же остается серьезен – лицо ничего не выражает. Несколько минут он делает вид, что слушает разговор мистера Супайна, учителя химии, и мистера Сона, школьного психолога, с которыми у него нет ничего общего, а после откланивается и подходит к столу с закусками. Я двигаюсь туда же.

В креслах – тех самых, в которых мы прошлым летом сидели с Патриком, устроились мистер Рэм и его супруга – родители Кевина – и о чем-то спорят, но слишком тихо, чтобы это можно было назвать серьезной ссорой. Интересно, как поживает Кевин? Надеюсь, он еще играет в баскетбол и случившееся в школе Корка стало для него лишь воспоминанием. Для меня не стало.

Мне нравилось бывать в этой гостиной и, устроившись в кресле, обитом гобеленом, слушать Патрика и смотреть на его профиль в тусклом свете свечи. Мне нравилось, что он красив, умен и мудр. Это заставляло поверить в то, что и я тоже. Больше этого не повторится. К глазам подкатывают слезы, к горлу – кислый комок, и вся еда на столе смешивается в пятно неопределенного цвета, фотография Патрика – тоже.

Прикли берет кувшин с малиновой жидкостью и наливает ее в стакан. Я хватаю что-то с первой попавшейся тарелки, этим чем-то оказывается кусок сыра – ненавижу сыр! – но нехотя жую его, не решаясь взглянуть на Прикли.

– Я просчитался, – признается он ровным бесцветным голосом, – верил, что моя бывшая лучшая ученица умеет читать.

Во рту неприятно горчит от сыра, но это хорошо – отвлекает от воспоминаний.

– Ты получала его письма? – Прикли ставит кувшин на место.

– Да. – Беру дольку яблока. – И, если хотите знать, читала каждое из них не единожды.

– Тогда почему ты здесь? – спрашивает он в холодном гневе, повернувшись ко мне. Давно его глаза не были так близко к моим.

– Если вы спрашиваете, то нет смысла объяснять.

– Я все знаю.

Это удивляет, но не страшит. Я доверяю ему, когда-нибудь это погубит меня.

– Он говорил вам?

– Не забывай, я был лучшим другом твоей матери.

– Она говорила вам?

– Нет, Флоренс, но я же не идиот.

Я выдыхаю, кладу обветрившуюся по краям дольку яблока в рот и долго молчу, пережевывая ее, – от кислоты ноют десны, но я не морщусь. Своеобразная игра, в которую я играю последние годы, тренируя мимику, чтобы не выдавать эмоций и чувств. Я стала в ней так хороша, что сама не понимаю собственные эмоции и чувства. За пределами Корка я просто существую, здесь же я беспокойным духом ношусь по обломкам воспоминаний. Запускаю в рот еще одну болезненно кислую дольку.

– Где мисс Блейк? – интересуюсь я.

Когда я уехала, они с Прикли начали встречаться – я так думала. Во мне теплилась надежда, что у них все получится, потому что хотелось, чтобы Прикли не было так одиноко, как Патрику, чтобы он был счастлив.

– Давай выйдем, – предлагает он и, не дожидаясь ответа, выходит в коридор. Я следую за ним, робко уставившись на носки туфель.

Прикли хватается за ручку двери, рывком тянет на себя и пропускает меня вперед. Закрыв дверь, прижимается к ней спиной. Я прохожу в глубь террасы, вжимая шею в плечи от холода и мороси, опираюсь бедрами о перила и прячу руки в карманы. Воцаряется пугающе напряженная тишина, которая между нами с Прикли давно не повисала. (Запах лекарств и мочи, духота, смятые одеяла на потертых диванах, фигуры на доске, право первого хода принадлежит ему – белые на его стороне, но черные выигрывают. Когда-то я была способна выигрывать.)

– Согласно правилу номер двадцать шесть пункт два: учитель не может оставаться наедине с учеником вне школы, – припоминаю я в попытке разрядить обстановку – остро́та выходит довольно тухлой.

– Ты больше не моя ученица, а я не твой учитель. К тому же вскоре Устав со всеми правилами может вылететь в трубу, и это далеко не то событие, которого мы ждали.

– Кто придет на смену Патрику?

– Пока что это меньшая из забот.

– Что тут вообще творится?

Миссис Арго заперта в четырех стенах, и Питеру запрещено говорить о ее состоянии. Церковь Святого Евстафия заполонили листовки о Докторе, и никто не способен ему противостоять – город теперь без преподобного. Вывеска «У Барри» исчезла. Двери магазинов и кафе закрыты. Прошел год, и в делах Корка я знатно отстала. Патрик скрывал от меня все – хотел удержать подальше от города.

– Неправильный вопрос, мисс Вёрстайл, – по-учительски отзывается он.

– Как долго это происходит?

Он прищелкивает языком.

– И снова неверно, Флоренс. Мне казалось, я научил тебя задавать правильные вопросы.

– У меня нет времени на ребусы. Я приехала, чтобы попрощаться с Патриком и… своими воспоминаниями.

Прикли устремляет взгляд вдаль, в нем в одночасье что-то вспыхивает и сразу затухает. Это разочарование. Во мне? Он посвятил этому городу всего себя, продолжает вести борьбу, которая чуть не свела меня с ума, постоянно варится в этом котле, но не в силах его покинуть, а я сваливаюсь на него как снег на голову и говорю, что вскоре покину Корк, что меня это все не интересует. Я бы тоже злилась. Однако Прикли неправ: судьба Корка волнует меня – порой даже больше, чем мне хотелось бы, это проклятие города.

– Кто это делает? – спрашиваю я, напрягшись: русская рулетка. Неправильный ответ – и я получу пулю в висок.

Уголки рта Прикли заметно поднимаются, рука взмывает в воздух, и указательный палец победно тычет на меня.

– А вот это правильный вопрос!

Он подходит ближе и опирается на ограждение террасы, многозначительно затихает, как любил делать в классе, ожидая правильного ответа. (Скрипучие парты, лучи, пробивающиеся сквозь свинцовые облака, доска, исписанная его крупным понятным почерком: «Сочинение по «Гамлету», не менее пяти страниц», оценки, обведенные в кружок.) Я ловлю себя на мысли, что не могу отвести от него взгляда – мужественный профиль, длинные ресницы, нос с горбинкой – мечтаю, чтобы он был моим отцом. Я хотела бы быть такой же, как Прикли – стойкой, мудрой, настоящей. Я хотела бы…

– Доктор, – слово разрезает влажный воздух, точно нож плотно набитый мешок. По телу пробегает дрожь. Кто знает, что из него посыплется.

– А имя у доктора есть?

– Йенс. Йенс Гарднер.

– Йенс? Все чудесатее и чудесатее.

– Не то слово. А знаешь его значение?

Я качаю головой.

– И чему вас только учат в этих ваших гарвардах? – по-стариковски бурчит он.

Я картинно строю недовольную гримасу.

– Бог добр, – в его голосе слышится злорадное удовлетворение, будто он разгадал многовековую тайну.

– Да ну?

– Ну да.

– Это настоящее имя?

– Не знаю.

– Сколько ему?

– Чуть старше меня.

– Женат?

– Да.

– Дети?

– Нет, – отрезает он и менее уверенно добавляет: – Насколько мне известно.

– Он американец?

– Норвежец.

– Почему переехал?

Прикли пожимает плечами, облизывая сухие губы.

– Я научил тебя задавать правильные вопросы, а вот себя – получать правильные ответы пока не могу.

– Так он что, новый Реднер?

Реднер теперь не просто юноша, совершивший массовое убийство в старшей школе Корка. Реднер – синоним трудности, опасности, неминуемой беды, слово, пополнившее словарь диалектизмов Корка.

Прикли поворачивается спиной к дому, опираясь ладонями на перила. Внимательный и обеспокоенный взгляд бегает по деревьям вдали.

– Реднер, – вторит он эхом, – Реднер был взбалмошным юнцом с манией величия и непомерным эго. Доктор – нечто иное.

– Что он делает?

– Приносит пользу.

Мое лицо немеет, а потом брови в недоумении сдвигаются к переносице. Я ждала чего угодно: ритуальных убийств, расчленения младенцев, продажи человеческих органов, но…

– Что?

– Он же доктор, принимает пациентов на дому – ведет практику. Бесплатно. У него есть деньги. Много денег. Он выкупил землю возле Корка и вкладывает немалые суммы в поддержание церкви Святого Евстафия в первозданном виде. После массовых сокращений на фабрике он пообещал, что те, кто останется, смогут работать на ферме, которую он планирует создать. Он хочет разводить скот, засеять плодородные земли и собирать урожай – не зависеть от внешнего мира.

– И это плохо, потому что…

– …ему что-то нужно.

– Почему вы так думаете?

– Всем в этом мире что-то нужно.

– Он хочет упразднить Устав?

– Этого я не знаю. – Прикли медленно раскачивается, не отрывая рук от перил, и дерево поскрипывает от его движений. Когда он останавливается и поднимает взгляд, меня словно пронзает чем-то острым. – Думаю, он хочет создать свой.

От этого заявления холодеют и немеют пальцы на руках и ногах. Я разминаю онемевшие руки в карманах – сжимаю-разжимаю-сжимаю-разжимаю – пытаюсь вернуть кровообращение в норму. Поджимаю и пальцы на ногах.

– Ну нет, – я невольно качаю головой, – нельзя так просто разбрасываться такими обвинениями. У вас есть причины так думать?

– Исключительно мое шестое чувство.

Я принимаю его за параноика, так он думает. И в какой-то степени он прав, но я не виню его. После отъезда из Корка я полгода не покупала ни одной вещи, которая не соответствовала палитре из шести цветов, всегда смотрела на часы и в ужасе спешила в общежитие, если стрелка клонилась к десяти вечера, вздрагивала, когда кто-то случайно касался меня на улице – ждала, что придет письмо с приглашением на религиозное собрание, где меня колотили бы, пока лицо не превратилось бы в кровавое месиво. Я знаю слишком много и помню все очень живо – он знает в тысячу раз больше. У меня нет причин ему не верить.

– Нил… – я впервые называю его по имени, отчего он вздрагивает, лишая меня на некоторое время дара речи. – Мистер Прикли…

– Нет, лучше уж Нил, – безрадостно поправляет он.

– Где мисс Блейк?

– Уехала, – в этом слове, точнее, в том, как он его произносит, чувствуется болезненный надрыв.

– Куда?

– Сказала, что в Филадельфию, но мы не общались с тех пор, так что сейчас она может быть где угодно.

– Но почему? Вы же нравились друг другу.

Щеки вспыхивают, но я не отступлюсь, потому что он не просто мой учитель – он мой друг.

– Я не мог дать ей того, что она хотела.

– Чего же она хотела?

– Многого. Прежде всего любви. Но встреча с ней помогла понять, что я не способен впустить другую женщину ни в свой дом, ни в свое сердце. Я слишком давно живу один, хотя это обстоятельство не было решающим. Она хотела ребенка, но его я тоже не мог ей дать.

Мой рот остается открытым так долго, что в него успел бы заехать товарняк.

– Я думал, что бесплодие – мое проклятие, но со временем понял, что это дар. В Корке довольно опасно иметь потомство.

– Мне жаль.

В этом весь мистер Прикли: пытается найти плюсы, скрыться за остроумием, но глубоко внутри это приносит ему боль.

– Когда я узнал об этом, то понял, что должен остаться в Корке. Думал, раз у меня не будет детей, я попробую проявить себя в чем-то ином.

– В борьбе с системой?

Он кривится.

– Это громко сказано, но… да. К несчастью, после смерти жены мой пыл заметно поубавился.

Я обращаю внимание на обручальное кольцо на его пальце – все еще носит его. После стольких лет? Носил ли он его, когда встречался с Блейк? Надеюсь, у него хватило ума этого не делать, иначе неудивительно, что она сбежала сверкая пятками.

Он ловит мой взгляд и уязвленно прячет руки в карманы. Я прочищаю горло.

– А знаете, – я позволяю себе смешок, – вы подходите на роль преподобного намного больше, чем Патрик.

– Это почему?

– Я много думала об этом… Священники – вечные сыновья. Они не имеют права становиться отцами, поэтому не взрослеют. Они обязаны соблюдать воздержание, быть сыновьями Божьими, не смея занять его место. Мы оба знаем, что Патрику это не удалось.

– Я тоже не соблюдаю воздержание, если на то пошло. По крайней мере не специально.

Я одариваю его удивленным взглядом, и только тогда до него доходит смысл сказанного – мы оба прыскаем от смеха, но быстро унимаемся. Знаем, что Корк не выносит радости и тут же карает за малейшее ее проявление.

Патрик мог иметь детей, но не хотел. Нил хочет, но не может. Судьба та еще стерва. Я и раньше это знала, ведь ко мне она редко бывает благосклонной. Если что-то плохое может случиться, то не стоит сомневаться: это случится. Внезапно разразившийся ливень, убийственная мигрень, машина из-за угла – все это я уже проходила, что выработало во мне привычку обдумывать происходящее, прислушиваться к шестому чувству и планировать наперед, чтобы никто и ничто не могло сбить с курса. И пусть это требует тяжких умственных усилий и моральных затрат, но планирование и умение слышать себя – прекрасные навыки, которые помогают не терять рассудок и быть готовой к чему угодно.

Итак, Нил считает, что доктор Гарднер опасен, хотя он не совершает ничего противозаконного. Возможно, он ошибается. Но сколько раз он ошибался до этого? Вот именно – ни разу. Чутье Прикли развито куда лучше, чем мое.

– Я вам верю, – спустя долгие минуты говорю я.

– Это не имеет никакого значения.

– Почему?

– Потому что ты уедешь. Может, мое мнение для тебя не важно, но знай, я хочу, чтобы ты уехала.

Я выпрямляюсь как струна. Я не хотела оставаться в Корке и до сих пор не хочу, но к сердцу якорем привязан долг. Долг, который когда-то повесил на себя Патрик: освободить это место. Если я ничего не сделаю, детство и жизнь Молли будут обречены.

– Я могу помочь.

– Можешь, но не станешь. – Его глаза гневно сверкают.

– Я должна.

– Флоренс, не вынуждай меня становиться противным учителем.

– Я уже не ребенок!

– Тебе не место в этом городе. Не твоим способностям и амбициям.

– А вам в нем место?

– Я сделал свой выбор, ты сделала свой – так следуй ему.

– Вы мне не указ!

– Твой отец хотел, чтобы ты уехала.

– Он мне тоже не указ!

– Этого хотел Сид!

Опомнившись, он отводит взгляд. Его лицо заливает краска.

К глазам подступают слезы, задерживаю дыхание в попытке сдержать их, а после громко выдыхаю. Нет, я не буду плакать. Не при свидетелях.

– Прости, – едва слышно произносит он, указательным пальцем подвигая очки выше на переносицу.

– Моя помощь вам не нужна, – твердым голосом заключаю я, – как мои способности и амбиции. Тогда чего вы хотите?

– Чтобы ты уехала и жила нормальной жизнью.

– Как благородно.

– Наверное, зря я на тебя это взвалил. Может быть, у меня просто разыгралось воображение. Последнее время мне не с кем поделиться. С тех пор как Патрик слег, я толком ни с кем не говорил, кроме шахматных фигур, но они никудышные собеседники.

– Говорят, он сгорел за два дня.

– Так и было.

– Почему его не отвезли в больницу?

– О нем заботился Доктор.

– И вы говорите мне об этом только сейчас?

– Он не убивал его, если ты об этом. В те дни около Патрика находилось слишком много народу – его навещал весь город. Йенс не стал бы так рисковать. Он ничего не делал.

– Может, в этом и есть его вина?

– Я стараюсь об этом не думать.

– Но думали?

– Флоренс, – выдыхает он, – это больше не твоя борьба.

– Чья же?

– Когда долго вглядываешься в лицо зла…

– …зло начинает вглядываться в тебя в ответ. Я помню.

– Тогда ты знаешь, что делать.

Карие глаза чернеют, как зеркальная гладь ночного озера – я тону в ней, до боли прикусывая нижнюю губу, чтобы почувствовать вкус крови, а не окутывающий едким туманом страх. Что бы я ни сказала, он будет стоять на своем. Он пообещал Патрику, что позаботится обо мне, точнее, о моем отъезде, если я решу вернуться. Я вижу это по глазам. Они погубят его.

– Хорошо, мистер Прикли, я услышала. – Мы будто на уроке литературы и английского, а он все еще мой учитель, и я собираюсь сдать восьмое сочинение по «Гамлету».

– Какую часть нашего разговора, мисс Вёрстайл?

– Я уеду, Нил, – уже обычным тоном обещаю я, – но перед этим сделай мне одолжение.

Он вопросительно вскидывает брови.

– Научи Питера Арго отправлять письма.

4

Очертания кладбища видны из западных окон Патрика. Интересно, часто ли он смотрел на него?

Здесь захоронены все, кто когда-либо проживал в городе, – мертвых в Корке больше, чем живых. В одной из могил покоится мой дед Уильям Мэйрон – бывший глава городского совета, перекрасивший крышу дома в фиолетовый цвет. Здесь же под толщей земли спят вечным сном ученики школы Корка, семнадцатилетние ребята, так и не начавшие жить. Несмотря на размеры кладбища, места Реднеру на нем не нашлось. Его похоронили в лесу без почестей и громких проводов. Как сорвавшегося с цепи пса. Заслужил ли он это? Пожалуй. Была ли я зла на него за смерть Сида? Еще как. Но виновен ли он в том, какую шутку с ним сыграл его разум? Я долго думала над этим и решила, что нет. Я должна ненавидеть его и ненавижу, но он не сам пришел к этому – таким его сделал Корк. Он всех нас сделал грубее, злее, подозрительнее, жестче – всех, кроме Сида Арго.

Надгробие на могиле Сида ничем не отличается от сотни других, уходящих вдаль, как ряд солдат перед боем, который никогда не начнется. Да, оно ничем не отличается от остальных, но не для меня.

Я опускаюсь на колени. Молчу в благоговейном трепете перед ним. Я пролила много слез, сидя возле этого надгробия год назад, но до сих пор его имя, выбитое на мертвом камне, волной поднимает во мне чувства, которые я не способна описать. Внутри все разрастается и ширится с каждой секундой. Давит, теснит грудь. Не могу дышать, не могу плакать, не могу говорить – мне не избавиться от этого. Я буду скорбеть, пока живу.

Рука сжимает надгробие, пытаюсь удовлетворить желание прикоснуться к нему, однако камень холодный и влажный, а Сид был теплым, солнечным и легким – как песок на пляже, который продолжает ускользать сквозь пальцы. У меня не осталось фотографий, поэтому, сколько бы я ни думала о нем, воспоминания медленно исчезают из памяти. Его черты тускнеют и расплываются, как рисунок, смытый волной. Я боюсь этого: забыть его, пусть воспоминания и причиняют боль.

Могилу Патрика нахожу сразу – земля еще свежая. Он там, под толщей земли, уснул, чтобы никогда не проснуться. Цветы, которые горожане принесли, прощаясь с ним, завянут так же, как и он. Его ум, мудрость и красота сгниют там, внизу. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»[5]. Как бы мне хотелось, чтобы это было правдой. Покинув Корк, в надежде приблизиться к Сиду я изучала Священное Писание, ходила в церковь, преклоняла колени, пытаясь притворяться той, кем не являюсь, но это отдаляло меня от него и от себя. С тех пор я уяснила окончательно: нет никакого рая и никакого Бога. Жертвы Патрика погибли вместе с ним. Неоцененная добродетель.

– Я без цветов. Надеюсь, ты простишь меня за это.

Морось не утихает, словно пытается сказать то, что он уже не может.

– Ты просил не возвращаться. Но как я могла? Ты же… ты был слишком умен, чтобы уйти вот так. Ты был слишком умен, поэтому не рассказал мне о Докторе? Боялся, что я примчусь обратно?

«Я люблю тебя» – три слова, десять букв, но я не могу их произнести. Не вслух. Он знает почему.

– Мисс Вёрстайл.

Этот низкий и сипловатый голос говорит многое о своем хозяине. Это зрелый мужчина, стройный и очень высокий, намного выше, чем я. Стылый. Серый. Да, он ощущается темно-серым пятном, нависающим надо мной, и, если я не обернусь, он накроет и проглотит, как песчаный вихрь.

Я поворачиваюсь и нахожу его глаза, на миг опасаясь, что застыну камнем, как от взгляда Медузы горгоны. «Приходите послушать Доктора. В нем наше спасение». Знаю, что это он – не разумом, но чем-то неведомым внутри, что дрожит под жутковато неподвижным взглядом рептилии. Волосы Доктора вымокли под дождем, они темные, но в них заметно проглядывает седина – пряди тонкими росчерками спускаются на вытянутое лицо.

Корка льда трескается. Тело кидает в жар, когда я представляю, что именно он увидел и услышал. Лучше не думать об этом, иначе его глаза заберутся в мой мозг. Его глаза и то, что за ними. Это погубит меня.

– Мистер Гарднер.

– Значит, мы знакомы. – Его тонкие губы становятся еще тоньше, когда рот трогает улыбка. Он протягивает мне руку, я встаю с колен и пожимаю ее, сухую и холодную.

– Как давно вы приехали? – спрашивает Гарднер.

– Около часа назад.

– И уже заочно познакомились со мной? – Он закладывает руки за спину.

Говорят, люди прячут камень за пазухой или нож за спиной, но ему они не понадобятся. Он из тех, кто задушит голыми руками, а после выпьет чая. Я видела таких на записях из залов суда – чаще не на скамье подсудимых.

– С таким отточенным навыком выпытывания информации вы могли бы стать отличным журналистом.

– Или детективом.

Я поворачиваюсь к могиле Патрика, Гарднер становится рядом со мной.

– Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам[6].

– Верите, он повторит судьбу Иисуса?

– Верю, что он тоже воскреснет. В лучшем месте.

Его болотные глаза скользят по строчкам на табличке, воткнутой в землю, – надгробия пока нет: «С Богом на земле и с Богом на небесах. Преподобный Патрик, глава церкви Святого Евстафия».

– Он выбрал ее сам? – спрашиваю я.

– Эпитафию? Нет. Мы не ожидали такой скоропостижной кончины – все наспех.

– Вы лечили его, верно?

– Да.

– Это легко… быть врачом и знать, что люди будут умирать, что бы вы ни делали?

– Нет.

– Не угнетает?

– Нет. Это может угнетать только в том случае, когда смерть воспринимается как зло. Я же воспринимаю ее как благо.

Нил прав, Доктор не Реднер. Реднер пылал и горел изнутри, а Доктор… холодный и далекий. Мертвый, словно недавно вылез из могилы. Вечная мерзлота.

– Что вам нужно? – спрашиваю я.

– Мне?

Я киваю. Мы можем говорить загадками и обмениваться цитатами из Заветов до скончания веков, но у меня нет на это времени.

– Полагаю, это неверный вопрос. Важнее, что нужно Корку.

– Что же ему нужно?

– Изменения.

– Разве?

– Вы жили в доме с фиолетовой крышей, не так ли, мисс Вёрстайл?

Я не отвечаю – ему это и без того известно.

– Вы жили в Корке и знаете, что здесь есть свои трудности.

– Не хватит пальцев обеих рук, чтобы их сосчитать.

– Я тоже это вижу. И хочу, чтобы вы знали, я не враг ни этому городу, ни вашей семье.

– Разве вам не все равно, что я о вас думаю?

– О нет, конечно, нет. Вы уедете, однако ваша семья останется – не переживайте об их благе.

– Как благородно, мистер Гарднер.

– Пускай это прозвучит нескромно, но да, я благородный человек. Я искренне забочусь о тех, кто мне дорог, – Корк мне дорог. Вы слеплены из того же теста и когда-нибудь вернетесь, чтобы присоединиться к нам.

По телу пробегает холодок от того, с какой уверенностью он это говорит, от того, как его стеклянные глаза смотрят на меня, – в них ничего не разглядеть – чернота пропасти.

– Присоединиться к чему?

– К раю. Я сделаю это место раем на земле. Никто не будет жить в страхе и отворачиваться от горя других. Мы будем работать сообща и станем семьей.

– Почему же люди бегут из города, если все так, как вы говорите?

– Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию[7]… Черти бегут из рая.

– Чего вы хотите?

– Создать общество людей, любящих друг друга и Бога. И поверьте, когда это случится, дети не станут врываться в школу с ружьем.

– Он не был ребенком.

– Что?

– Брэндон… не был ребенком.

– Вы его знали?

– Да.

– Вы были там в тот день?

– Нет.

– Господь любит вас.

– Он здесь ни при чем.

– Я приехал сюда, узнав об этом чудовищном происшествии. В то время мы с женой искали место, где можно спастись от нечестивости внешнего мира. Мы жили в Филадельфии.

– Говорят, вы норвежец.

– Мы давно уехали из Осло.

– И что, вы спаслись в Корке? Не лучшее место для поиска покоя.

– Как вам, вероятно, известно, я богатый человек – деньги творят чудеса.

– А я думала, Бог.

Он усмехается, как родитель, услышав нелепую шутку ребенка. Его лицо меняется, становится невероятно красивым: «печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты»[8].

– Деньги помогут мне воплотить планы, которые изменят Корк к лучшему. Я делаю это не ради денег, не так, как делали бывшие владельцы фабрики. Я сделаю Корк таким, каким мне и горожанам хочется его видеть.

– Каким же?

– Местом, свободным от алчности и наживы. Ферма, скот, засеянные поля – места работы для тех, кто останется, и источник пищи, которую получат все, кто будет работать.

– Вы не будете им платить?

– Буду. Но не деньгами. Мы станем семьей. Вы ведь не назначаете жалованье членам своей семьи за готовку обедов.

Джейн давно не готовит мне обедов, а Молли ничего не рисует.

– Пока весь мир идет вперед, вы пойдете назад.

– А кто сказал, что он идет в верном направлении? – Он склоняет голову набок и становится похожим на хищную птицу. – Учитывая образование, которое вы получаете, мисс Вёрстайл, вам как никому известно: мир погряз в алчности, зависти и наживе.

– Люди знают о ваших намерениях?

– Это не мои намерения. Не Моя воля, но Твоя да будет[9]. – Он возносит глаза к небу, а потом переводит взгляд на меня. – Я никого ни к чему не принуждаю и говорю открыто и честно о том, что вижу. Люди соглашаются со мной. С Ним. И те, кто верит, останутся и создадут общину, живущую по законам Господа.

– Так вот что вы хотите – создать общину.

– Вам не нравится это слово?

– Вы упраздните Устав?

Его рот расплывается в улыбке.

– Кто знает, что будет дальше, мисс Вёрстайл? Пути Господни неисповедимы. Вам это известно так же, как было известно Патрику.

– Он жил здесь всю жизнь, но не имел решающего голоса. Почему вы думаете, что у вас получится?

– Патрик был очень хорошим человеком, но мягким. Я никогда не был мягким. Я хирург, мисс Вёрстайл. Я умею удалять опухоли, и, если Господу будет угодно, опухоль Корка я тоже удалю.

5

Садясь в машину, я потираю руки в попытке согреться. Мне не холодно, но меня трясет, знобит, как при болезни, лоб покрывается липкой пленкой, во рту горчит. Окна и потолок салона то сужаются, то расширяются – в такт моего колотящегося сердца. Я умею удалять опухоли, я умею удалять опухоли… Я готова биться о руль головой, лишь бы наконец-то заплакать, избавиться от сбруи, которую сама на себя надела, но это не поможет – никогда не помогает. Долго сижу, сжав руль, смотря в блеклую серость за окном – она затягивает, и я ловлю себя на мысли сдаться, уйти, все закончить. Небытие.

По тропинке от церкви в туманном мареве идут двое: юноша и девушка. Его рыжие волосы блестят даже в пасмурную погоду, ее – развеваются на ветру. Сид! Я выбираюсь из салона, но они исчезают, рассеиваются в тумане, как погасшее пламя свечи. К горлу подкатывает тошнота, и меня выворачивает на дорогу – к счастью, я почти ничего не ела (залила в себя дешевый кофе и треть заветрившегося пончика в придорожном кафе). С минуту спазмы продолжаются вхолостую.

Я возвращаюсь в машину, завожу мотор, и легкая вибрация двигателя пробегает по телу, приводя меня в чувство. Корк – город-призрак, город, полный воспоминаний, я утону в них, задохнусь под обломками, если не выберусь вовремя. Удаляясь от церкви, ощущаю облегчение и тяжесть. Связь с Сидом Арго ускользает, как бы я ни хваталась – это так несправедливо – она нужна мне, но она убивает меня. Я часто вижу его во снах, но он приходит все реже – реже, чем прежде. Боюсь, когда-нибудь он будет так увлечен работой в своем цирке, что забудет обо мне навсегда.

Я не могу жить без Сида Арго, но Корк может. Так же, как без Патрика, державшего город на плечах более двадцати лет. Не зря я говорила, что Корк мертв, и мертв давно – он ни по кому не скорбит, не льет слезы. Однако теперь он мертвее, чем был ранее: тускнеет, смердит, плесневеет. Вскоре, когда его внутренности обглодают насекомые, от него ничего не останется: исчезнут кафе и магазины, дворы и дома опустеют. «Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам». Воскрес? Но кто знает, во что он превратился?

Проехав призрачные пустые улицы, за которыми следят потрепанные временем дома, я глушу мотор возле дома семьи Арго. Дом, где всегда пахло свежеприготовленной едой, где мне так нравилось гостить. Раньше он бился, словно сердце, в нем было тепло, а теперь он не отличается от остальных.

Мне требуется несколько минут, чтобы выбраться из автомобиля: восстанавливаю дыхание, наскоро жую жвачку, причесываюсь пятерней. Иду по тропинке, по которой когда-то ходил Сид Арго. Если бы только я могла повернуть все вспять. Если бы только…

Поднимаюсь на крыльцо и стучу в дверь. Тишина. Стучу настойчивее, дергаю за ручку. Я должна попасть внутрь, даже если это убьет меня. Самым бесцеремонным образом заглядываю в окна гостиной и кухни, пытаюсь их открыть – не выходит. Когда-то за этим столом мы с Оливией пили чай и молчали, понимая друг друга без слов. Мне хотелось бы сидеть с ней так снова, говоря о том, какой хорошей матерью она была. И есть. Огибаю дом в поиске возможных входов, но двери заперты, окна закрыты и плотно зашторены.

– Ты не похожа на вора.

Я оборачиваюсь и встречаюсь с круглыми глазами мальчишки, ровесника Пита, сидящего на камне на заднем дворе.

– Потому что я не он. – Делаю шаг ему навстречу. – Как тебя зовут?

– Леонард Брэдсон. Но друзья зовут меня Ленни.

Я роюсь в закутках памяти в попытке вспомнить, что знаю о нем.

– Так это из-за тебя Питу поставили фингал пару лет назад?

Он опускает глаза, почесывая светлый затылок.

– Мне его тоже поставили, – признается он, отчего розовеет до кончиков ушей. – Так это ты…

– Смотря какая «ты» тебе нужна.

– Пит иногда говорит о тебе. И о своем брате. Он скучает по нему.

– Как и я. – Проглатываю очередной ком. – Почему ты тут?

– Мы с Питом договорились встретиться, а дома никого нет.

– Питер на поминках с мистером Арго.

– Да, но он уже должен был вернуться. – Он смотрит на часы, туго обхватившие запястье, и деловито выдает: – Мне нужно возвращаться.

Я невольно усмехаюсь, он словно играет в важного человека.

– Лето. Куда спешить?

– Пока отца нет, я должен заботиться о бабушке. Она позволила мне уйти всего на час.

– Что с ней?

– Старость.

В этот миг он взрослеет лет на тридцать и, кажется, знает все на свете.

– Когда ты успел стать таким умным?

– Всегда был. Бабушка говорит, что именно поэтому меня не любят в школе.

– Твоя бабушка права. А как же секция по боксу?

– Бросил. Насилие мне не по душе.

Он сползает с камня, достает из кармана мелок, закрученный в бумажку, и рисует крестик – это знак для Питера. Какая занятная система.

– Ты пыталась влезть в дом? – спрашивает Ленни, когда мы покидаем двор Арго.

– Я искала одного человека… Оливию, мать Пита. Не знаешь, где она?

– Я давно ее не видел. Она редко выходит.

– Почему?

– Не знаю, – говорит он и заливается краской – он не умеет лгать, но обещал Питу, что не выдаст тайну, и держит слово.

– Знаешь, Ленни, – я протягиваю ему руку, и он пожимает ее, – ты очень хороший друг.

6

Дом с фиолетовой крышей навевает воспоминания о событиях, которые я не переживала, однако воображения мне не занимать – картины маминого прошлого ярко встают перед глазами: прятки в чулане, окровавленные осколки стакана, тайные встречи с парнем, который примет сан, поцелуи украдкой, дневник, залитый слезами. Она не была счастлива в этом доме, ненавидимая и гонимая отцом. Порой я представляю, как сложилась бы наша жизнь, будь он терпимее и мягче, не будь он продуктом фабрики Корка: мы приезжали бы сюда на каникулы, купались в озере, пекли пироги и сидели вместе у камина, где дедушка читал бы мне сказки. Но все это не нужно и ни к чему – у истории нет сослагательного наклонения. К этому дому я испытываю непримиримую ненависть, но ничуть не меньшую любовь, ведь люблю тех, кто считает его своим, тех, ради кого я возвращаюсь и буду возвращаться снова и снова, пока город не уничтожит тяжестью прошлого.

Я помню день, когда мы приехали: семнадцатилетняя я с большими надеждами, непомерным эго и юношеским максимализмом, и малышка Молли, которая находила плюсы даже в пыли и паутине по углам. «Тут живут паучки», – говорила она, тыча в каждую из них пальцем.

– Фло, кто еще здесь живет?

– Не знаю, Пупс. Надеюсь, мы будем одни. Ну или по крайней мере пусть платят по счетам.

Молли легла на пол и прислушалась. Ее никогда не пугали живые существа, даже самые мерзкие. Если бы на нее забралась крыса, она приласкала бы и ее.

– Мэри Элайза Вёрстайл, а ну-ка встань с пола. – Джейн поставила на стол коробку, перетянутую скотчем со всех сторон и с пометкой «Хрупкое».

– Что, если там есть крысы? – Эта мысль вызвала у нее улыбку.

– Конечно же, есть. Это очень старый дом. Вставай! – Джейн взяла ее за руку, подняла с пола и прошлась ладонью по кофточке, убирая невидимую пыль. – Тут грязно, солнышко. Не надо так делать.

– Что-то они притихли. Им тут скучно. – Она закатила глаза, прикусив нижнюю губу, – что-то задумала. – Мама, а можно спуститься в подвал?

Я помню и другой день – день, когда убежала. Сердце щемит, когда вспоминаю личико Молли и глаза, полные слез. Она знала, что мой отъезд неизбежен, но знание и чувства – не одно и то же. Она стояла, схватившись за руку матери, наблюдая, как Роберт увозит меня в лучшую жизнь, которая ей недоступна. Пожалуй, эти воспоминания приносят больше всего боли.

Я не сразу решаюсь постучать в дверь. Прошел год, но все такое чужое. Один удар, два. В доме начинается мельтешение, и через минуту мои глаза встречаются с точно такими же, но серыми. В них читается растерянность и удивление.

– Флоренс. – Джейн вытирает и без того чистые руки о передник и затягивает меня в дом.

Я крепко прижимаюсь к ней, вдыхая запах ее темных волос, которые тронула седина. В ее объятиях я маленькая и беззащитная, такая же, какой была, когда мать ушла от нас. Даже безухий Август, трущийся о ноги, не вызывает злобы. В доме тепло и пахнет едой – как мало порой нужно для счастья.

– Ты продрогла, – она растирает мои руки, – ты вся ледяная.

Она проводит меня на кухню и наливает чая, а после заканчивает с обедом и ставит передо мной свежеприготовленное рагу, отчего я снова чувствую себя ребенком. Раньше ненавидела это – теперь люблю.

– Почему ты не сказала, что приедешь?

– Это спонтанное решение. – Не ем рагу, несмотря на аппетитный аромат, боюсь, меня будет тошнить. – Вы были у Патрика?

– Роберт пошел, а мы с Молли нет. Лето выдалось холодным, она немного приболела.

– Все нормально? Нужны лекарства?

– Уже лучше. Температура спала, скоро поправится.

Я кротко растягиваю рот в улыбке. Мне больно и стыдно за то, что я вынуждена оставлять их. И если Джейн понимает, почему я это делаю, то Молли… Она не может в полной мере понять меня: зачем покидаю ее, корплю над учебниками, сплю по пять часов в сутки, избегаю внимания любого, кто пытается подружиться, и пристаю с расспросами к профессорам. Ни Джейн, ни Молли не знают о жизни в Кембридже. Для них я всегда здорова и счастлива – я старательно создавала этот образ, собирала по крупицам и проращивала семена в их сознании. Подобно пауку, я плету паутину из лжи, обматываю их – для их же блага. А правда в том, что я перечеркнула свою жизнь и молодость ради учебы, потому что это единственный способ вытащить их отсюда.

– Как Молли в целом? – спрашиваю я спустя долгие минуты.

– Молли – это Молли. Ты ее знаешь.

Сама того не желая, она приносит мне боль. Раньше я не покидала Молли: мы вместе просыпались, точнее, она будила меня с Августом, залезая под одеяло, – я вздрагивала от холода ее ног и по-стариковски бурчала, но прижимала к себе и согревала. Вместе мы чистили зубы после сказки о злобном кариесе, которую я для нее сочинила. Она требовала, чтобы я проверяла, как она почистила зубы, придумывая каждому имя, например, два передних она называла Анна и Эльза в честь персонажей «Холодного сердца». Мы завтракали вместе и выбирали, что она наденет, тоже вместе. Рисовали у камина и лепили снеговиков, засыпали под одним одеялом в грозу – она страшно ее боится – и обязательно заходили в магазин «У Барри», даже если не было денег, просто чтобы поздороваться и поболтать. Такой я помню ее. Нас. Я люблю эти воспоминания, но, как бы ни была сильна моя привязанность, сейчас все не так. Какая Молли теперь? Что происходит в ее маленькой голове и большом сердце?

– Она любит тебя, – говорит Джейн, словно читая мои мысли, – злится, что ты не рядом, но я объясняю ей.

– Как именно?

– Что Флоренс умная, что она учится и станет великим человеком.

– Великим – очень сильное слово. А если я не оправдаю надежд?

Джейн садится напротив и накрывает мои руки своими.

– Флоренс, мы любим тебя. И прежде всего хотим, чтобы ты была счастлива. Ты счастлива?

Я не хочу лгать, но солгу, как делала всегда, – ради ее блага.

– Да.

– Я должна сказать кое-что важное, и необходимо, чтобы ты выслушала предельно внимательно. – Она тяжело выдыхает. – Ты еще молода. И пусть ты не рядом, мы знаем, что ты посвящаешь свою жизнь нам. Твоя учеба очень важна. Но я хочу, чтобы ты жила: подружилась с кем-нибудь, нашла новое хобби, читала – как раньше – не учебники, просто книги. – Она одергивает себя, чтобы не сказать «познакомилась с мальчиком». После твоей смерти об этом никто не говорит, словно знает, что я больше никогда не смогу полюбить так сильно, как люблю тебя. Никогда не смогу полюбить. – Понимаешь?

– Я не откажусь от своих целей.

– Если бы только я могла снять с тебя этот груз, но иного выхода не будет. Ни я, ни отец не сможем покинуть город. Мы останемся тут до конца…

– Джейн…

Она сжимает мою руку, заставляя замолчать.

– Но Молли не останется. У нее такой же живой ум, как у тебя, и большое сердце, которое впитывает все как губка. Я не хочу, чтобы оно впитало то, что витает в Корке. То, что предлагает Доктор… – она качает головой. – Его уже называют мессией.

– Мессией?

– Он утверждает, что ему все послано Господом, и люди верят – у них нет выбора. Город на грани краха – бежать некуда. Все очень уязвимы.

– Что ты думаешь о нем?

Она убирает руку.

– У меня от него мурашки по коже, – признается она, и я выдыхаю от того, как точно звучит ее описание. Он хищник, присутствие которого чувствуешь каждой клеткой, каждым волоском на шее и знаешь, что вопрос, нападет ли он – не вопрос. Дело в том – когда.

– Я тоже не в восторге от его способности оставлять людей в холодном поту после совместного времяпрепровождения.

– Ты видела его? – удивляется она.

– Мы встретились на кладбище. Он сказал, что создаст рай на земле, общину, где все будут любить друг друга.