9,49 €

Mehr erfahren.

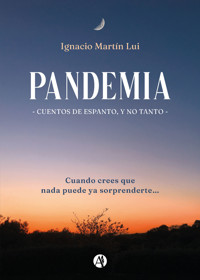

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

"Ecos de lo inesperado" reúne relatos que exploran los rincones ocultos de la condición humana. Desde un héroe de guerra enfrentando su invisibilidad social hasta el sacrificio silencioso de una madre por la educación de su hija, cada historia revela la fuerza, fragilidad y perseverancia en la vida cotidiana. Con una prosa rica en detalles y emociones, Ignacio Martín Lui invita a reflexionar sobre los desafíos y las pequeñas victorias que nos definen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 63

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

IGNACIO MARTÍN LUI

Ecos de lo inesperado

Ignacio Martín Lui Ecos de lo inesperado / Ignacio Martín Lui. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-5953-1

1. Relatos. I. Título. CDD A863

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Tabla de contenido

ECOS DE LO INESPERADO

BUEN CHICO

DON MATÍAS

ENTONCES ENTENDÍ

¡EL PERRO!

THE PAPER HOSPITALS, VIO

DE PROMESAS Y OLVIDO

A Francesca Avril, y mis hijos, Martín Gabriel,José Ignacio y Guillermina, por siempre en mi corazón.

A mi madre, que hoy transita en las alturas insondables junto a mi padre, y no deja de alentarme.

A Tere y Betty, increíbles hermanas y amigas.

A los valientes héroes de Malvinas, cuya sangre resplandece en la sempiterna majestuosidad de la gloria.

A los que sueñan, a los que creen, y a los que aman.

ECOS DE LO INESPERADO

Son las siete de la mañana y llueve...

El trajín cotidiano arranca salpicado de chillidos y bocinazos aquel lunes en San Miguel. De repente, irrumpe el bufido de la bestia azulada, abriéndose paso en el temporal que atiza las vías sin piedad.

El silbato da la señal de partida y un hombre en silla de ruedas brota de la reja, para encarar decididamente hacia la puerta del vagón. El guarda lo observa con fastidio, mira el reloj, resopla, estudia ambos extremos y, con desgano, puteando, demora el cierre de las puertas.

Pese a la lluvia el resoplido de la aceleración del armatoste diésel es brutal, como el tufo a aceite rancio que espolea salvajemente las narices de los pasajeros. Los asientos están colmados y los empujones y las quejas son constantes.

El retumbo en los vagones se torna, latoso y rítmico, y algunos viajantes semejan murciélagos colgados de las manijas del techo, con la mirada disipada en los vidrios empañados, atosigados de umbrío suplicio cotidiano. Hay estoicismo y fatiga en los ojos de agua, algo que a nadie parece importarle. Contiguo a la puerta un grupo de estudiantes conversa y ríe exaltadamente; más allá, una parejita con piercings se besa sin desparpajo, sin importarles los empujones, ni las guiñadas, ni los codazos. Dos ancianas los estudian con disimulo y una se carcome los labios, resecos y yertos.

—¡Qué descaro, Juanita, besarse con esos metales delante de una!, esboza ofuscada quien parece la mayor y ostenta un gracioso rulero amarillo.

—¡Juventud, Rosita, qué querés, juventud! Decime si no es lindo descubrir a dos enamorados hoy en día, entre tanta basura social que vemos en los noticieros, repondría la compañera, para agregar: –¡Cómo me hubiese gustado que Robert…! El codazo de la contrariada no se hace esperar, en tanto se cubre el rostro con las manos resecas, sin dejar de espiar a los acaramelados por entre los dedos. Refunfuña; por su parte, la otra ríe y refiere algo del marido, aunque aclara que ya no tiene sentido porque hace rato fue de visita a San Pedro.

Ajeno a la simpática escena, el hombrecillo de la silla de ruedas no ha logrado que el artilugio traspase completamente la puerta. Pide ayuda sin pedirla; literalmente está en vilo y por algún extraño milagro, (Dios, sin dudas, estuvo atento aquel día) no ha caído al vacío y como puede se sujeta de las barandas mojadas. Sus ojos palpitan en el rostro enrojecido y las venas del cuello se le erizan, revelando dos serpientes azuladas. Piensa lo peor. No grita. Como puede hace señas. Padece de la desesperación muda que soportan los eternos soñadores que sobrellevan el suplicio y sacan fuerza de la nada. Del pecho humedecido cuelga la soberbia medalla de Héroe de Malvinas. ¡Es cierto! Nadie le presta atención y menos los que se agarran de los pasamanos, que no se enteran, que están metidos en sus propios problemas o que, sencillamente, no quieren enterarse que, el lisiado ¡el pobre infeliz empapado!, no es sino un grandísimo héroe de guerra.

De repente, de algún sitio, por entre dos hombrones, la mujer asoma una mano, pálida y nervuda. Su rostro escueto brota como si emergiese de la profundidad viscosa de un pantano, nauseabundo y quejumbroso. Quien la viera supondría que le falta el aire; aspira profundo y exhala; su mirada es iracunda, protesta y enseguida extiende lo más que puede el brazo previo a gritarle al tullido, que ya se ve bajo las ruedas del tren:

—¡Agárrese hombre o se cae!

La mujer empuja con determinación a quienes la estorban. Providencialmente, su mano concibe ser aferrada por el de la silla de ruedas; la fuerza le flaquea pero se repone y evita la tragedia. Al notarlos una joven vestida de negro y con botas de cuero que chatea disimuladamente, (bancaria tal vez, huele a perfume árabe y cigarrillos a menta…) se hace a un lado, apretujando un libro, y muda el rostro como si tragase una taza repleta de vinagre.

En otro extremo el ex soldado transpira a raudales, agradece a la señora, se saca la gorra raída con la imagen sonriente de Maradona del ochenta y seis y, jadeante, acomoda la medalla prendida de la chaqueta verde, humedecida y zurcida. La observa con ternura, le saca lustre con los nudillos y suspira. Posteriormente remueve la cabeza, chasquea los labios y dirige los ojos castaños hacia el níveo techo del vagón con grafitis. Maradona le sonríe a todos, como siempre, con los blancos dientes marcados y la cabellera enrulada.

Sin embargo, la puerta aún no ha logrado cerrarse completamente; una de las ruedas de la silla la sigue obstruyendo. El martirio del desventurado gladiador parece no tener fin aquel día, con los relámpagos danzando en derredor. Maradona, de nuevo observa, se zarandea y bosqueja la inesperada gambeta al arquero. Es entonces cuando inusitadamente la mujer sujeta al hombre de la chaqueta y lo hala con increíble impulso; el auxiliado resopla, exhausto de sobresaltos y desatinos.

En el vagón, ceñido por el diluvio incesante, los pasajeros se apretujan y de cierto rincón se descuelga “negros de mie…”. Enseguida, sobreviene el silencio, desconsolado y maldito silencio. Alguien silba por ahí y dos muchachas ríen a carcajadas. Un nuevo trueno remueve los oídos. El hombre de la silla de ruedas se agita y Diego Armando pega un salto; un niño llora en el vagón contiguo y en el centro cierto vendedor ambulante de rostro aindiado ofrece a los gritos, turrones y garrapiñadas que nadie compra. Nadie desea oírlo en aquel candombe ferroviario. Inesperadamente, el niño cesa el llanto y lo mira, sonríe, le extiende sus bracitos y el vendedor, anonadado, le obsequia un turrón, con infinita ternura, recibiendo a cambio otra sonrisa que le ilumina el rostro. En tanto, contiguo a la puerta, el otrora soldado y la mujer delgada conversan, elevando las voces para hacerse oír.

—¡Gracias señora, Dios la bendiga! –La voz del guerrero repica temblorosa pero firme, ni bien declina el fragor del trueno, con el tren porfiando hacia Caseros.

Recién, en aquel instante, la aludida, sin arrancar la mirada de los hombrones impávidos de su lado, señalará:

—¡No hay por qué, señor! Sepa usted que aquí hay otros que también usan sillas de ruedas; pero no se dan cuenta, vio.

El referido la observa con atención, Maradona arruga la frente. El ruido agita los ánimos con vahos a humedad, (le recuerda a Malvinas) y no logra entender bien por qué dice lo que dice su inesperada salvadora.

La lluvia acrecienta, filtra a través de los intersticios del techo y unas gotas salpican por encima de la visera de la gorra del veterano; El Diez se hace a un lado y arruga la frente, como si le pinchasen la pelota con un clavo. Hay agravios, alguien empuja, uno escupe, otro se aparta; los olores se intensifican con los sándwiches de milanesa y ajo de otra vendedora. Y otra vez, desde la oscuridad: