Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

Madrid, 1973. El Hotel Plaza, epicentro nacional del poder y del lujo, está siendo testigo de unos crímenes que pueden hacer tambalear al Régimen. El subinspector Eugenio Martín, con la ayuda del sindicalista Paco Ayuso, tratarán de arrojar luz sobre los asesinatos y desapariciones de unas camareras que tienen en común su origen humilde. Una de ellas, Rosa, de pasado y futuro inciertos, les ayudará a conocer Tío Pío, el poblado de Vallecas en el que desemboca el rastro de aquellos crímenes. Y frente a ellos, el alférez Blasco, celoso guardián de los secretos que ponen en peligro la continuidad de la Dictadura. Edificio España desarrolla una trepidante trama de género negro, al mismo tiempo que denuncia las condiciones de vida de aquel Madrid obrero y de extrarradio tan ignorado. Edificio España pone luz, letra y testimonios a tabús protegidos hasta ahora. Tabús de un país que, quizá, nunca cambió. «Marín consigue lo que pocos, ficcionar un hecho reciente, tomando partido por algunos de los más desfavorecidos, planteando una línea pop y obrera, pero sin dejar de mostrar los sinsabores de la época».

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ignacio Marín (Madrid, 1984). Escritor y periodista afincado en Vallecas, ha ido madurando un sólido compromiso por denunciar la desigualdad y la injusticia social a través de la palabra escrita. Desde su tribuna en el periódico Vallecas Va, señala en cada número a los responsables de la miseria y la pobreza que se sufre en barrios como el suyo.

Fue ganador, entre alrededor de trescientos participantes de catorce países, del concurso Narrativa del Centenario del PCE con su relato «Valle de silencio», un homenaje, duro pero evocador, a la lucha guerrillera de los maquis.

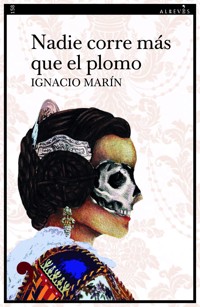

Su estreno en la novela fue en 2022 con Edificio España, un crudo relato policíaco sobre el tardofranquismo y las desigualdades en el Madrid de los años setenta y ahora reeditado por Alrevés. Sus personajes no quisieron morir y volvieron en 2023 con Nadie corre más que el plomo (Alrevés), donde Marín combina la penumbra del género negro con luminosas descripciones de la costa mediterránea.

Además, su pasión por el género negro, y por poner al alcance de todos la cultura, le ha llevado a crear y dirigir Vallekas Negra, el primer festival de novela negra y social de Vallecas, que ya es una cita imprescindible para la cultura popular de Madrid.

Madrid, 1973. El Hotel Plaza, epicentro nacional del poder y del lujo, está siendo testigo de unos crímenes que pueden hacer tambalear al Régimen. El subinspector Eugenio Martín, con la ayuda del sindicalista Paco Ayuso, tratarán de arrojar luz sobre los asesinatos y desapariciones de unas camareras que tienen en común su origen humilde. Una de ellas, Rosa, de pasado y futuro inciertos, les ayudará a conocer Tío Pío, el poblado de Vallecas en el que desemboca el rastro de aquellos crímenes. Y frente a ellos, el alférez Blasco, celoso guardián de los secretos que ponen en peligro la continuidad de la Dictadura.

Edificio España desarrolla una trepidante trama de género negro, al mismo tiempo que denuncia las condiciones de vida de aquel Madrid obrero y de extrarradio tan ignorado. Edificio España pone luz, letra y testimonios a tabús protegidos hasta ahora. Tabús de un país que, quizá, nunca cambió.

«Marín consigue lo que pocos, ficcionar un hecho reciente, tomando partido por algunos de los más desfavorecidos, planteando una línea pop y obrera, pero sin dejar de mostrar los sinsabores de la época».

Abraham Rivera, El Confidencial

Edificio España

Edificio España

IGNACIO MARÍN

Primera edición: julio de 2024

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2022, Ignacio Marín

© de la presente edición, 2024, Editorial Alrevés, S.L.

ISBN: 978-84-19615-77-0

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

A los migrantes, capaces de prender hogaresen las tierras más yermas

Años después, acodado en la barandilla de la terraza del hotel Plaza de Madrid, Paco Ayuso recordaba los sucesos que en aquel lugar cambiarían para siempre el destino de sus amigos y de todo el país. Fumaba, aún sorprendido de haber reunido el valor suficiente para volver a cruzar la dorada puerta y ascender las veintisiete plantas de aquel mundo de impostura.

Mucho había cambiado el Edificio España desde la última vez que lo pisó siendo un joven abogado, demasiado idealista para una realidad que colapsaba sin saberlo. Tras años de abandono, había sido reformado y volvía a estar a la vanguardia de una ciudad hedonista y presuntuosa. Los jóvenes revoloteaban a su alrededor guiñando ante sus móviles, tratando de atrapar al vuelo los instantes que devoraba el tiempo.

Paco no necesitó cámaras para capturar los momentos más determinantes de su vida. Vivían en su interior. Le acompañaban cuando paseaba con su mujer, cuando charlaba con su hermano Antonio. Leían con él el dominical del diario El País en su sillón favorito. Observaban silentes cómo se peleaba con el ordenador cuando quería hablar con sus amigos a través de una videollamada. Lastraban su vida, desde que se detuvo en aquellos días de 1973.

Por eso, al único lugar al que pertenecía Paco Ayuso, muy a su pesar, era a ese maldito Edificio España. Con su desgastada chaqueta de cuero y su rostro ajado por los años y los pesares, parecía ser lo único que había resistido a la reforma de aquella terraza, repleta de sofás morados, neones y copas de balón en las que flotaban pedazos de frutas.

—Aquí no se puede fumar.

El camarero, embutido en una camisa negra que apenas contenía su cincelada musculatura, afeó su actitud. El viejo sindicalista lanzó la colilla desde lo alto del edificio sin levantar el peso de sus ojos pardos del rostro del joven, en el que se trazó una mueca de indignación. El pitillo fue girando sobre sí mismo, cayendo en el ocaso de esa tarde en la que las luces de la ciudad se iban prendiendo mientras los rescoldos del cielo de Madrid refulgían por última vez. Golpeó, ya extinto, la acera de la plaza de España, rodando hasta la calzada, mecido por la ligera brisa que procedía de la calle Princesa.

Paco Ayuso miró hacia el este, más allá de la estación de Atocha, donde los edificios comenzaban a perder en glamur y ya no aparecían en las guías turísticas. Distinguió las colinas donde en su día se levantaba el cerro del Tío Pío, hoy tan golpeadas por el exiguo sol del atardecer como entonces por la crueldad de una ciudad atroz. Tras su mirada, el recuerdo de aquellas gentes le continuaba acosando.

La brisa, cada vez más fría, le trajo de vuelta a la realidad. No había sido buena idea regresar a un sitio que en realidad nunca había abandonado. Echó un último vistazo a ese Madrid ya abrazado por las sombras. Antes de marcharse y retornar a la cotidianeidad de sus recuerdos, sacudió su cabeza ligeramente. Dos palabras se agolparon tras sus labios. Dos palabras que eran un triste epílogo de esos años de sangre y plomo. Dos palabras, en definitiva, que eran el sordo quejido de todos aquellos a los que les tocó vivir esos tiempos salvajes.

I

—Cuánta violencia…

El veterano sacerdote se pasó la mano por la cabeza, que hervía al conocer con detalle la crueldad de la que es capaz el ser humano. Fatigado, reflexionó unos instantes antes de retomar la conversación.

—No entiendo qué puede llevar a una persona a actuar así.

—Yo tampoco. No las violaba, solo disfrutaba haciendo sufrir a esas dos pobres chicas. Como si tuviese algún tipo de complejo o quisiera vengarse de ellas, no sé.

—No, me refería al conductor, ¿cómo alguien puede inculparse siendo inocente? ¿Por qué querría destrozarse la vida de esa manera?

—Uf, eso es complicado. Supongo que el marqués le ofrecería dinero. El hombre tiene hijos, es difícil sacarlos adelante en estos tiempos. Iría a la cárcel, sí, pero de esta manera su familia podría tener una vida cómoda, pagarles unos buenos estudios.

—Ese policía amigo tuyo debe de ser un gran hombre.

—¿Eugenio? Bueno, por ahora parece que no se ha dejado presionar y, en casos como los del marqués, eso no es sencillo. Cuando hay alguien poderoso existen muchos intereses y la prensa no ayuda. Además, mucha gente está desesperada, dispuesta a asumir la culpa por escapar de la miseria, como en el caso del conductor. ¿Sabe qué? Si los policías o los jueces se dieran un paseíto por los suburbios, simplemente a observar, si bajaran al barro a conocer la realidad, tendrían más amplitud de miras.

—¿Y por eso te pide ayuda?

—Es posible. Soy una especie de confidente para él. Un colaborador. La Policía necesita gente conectada con los movimientos sociales, que sepan cómo funcionan las cosas en los barrios, cuáles son los problemas de aquí…

—Ahora necesitan a los rojos, vaya.

—Bueno, padre —rio, asintiendo—, es una manera de verlo.

—Ten cuidado con esa gente. Bueno, seguro que lo tendrás. En fin, ¿te quedarás a comer? Ya sabes que los jueves tenemos cocido.

—Ya me gustaría, pero no voy a poder. Aunque veo que se acuerda usted de que mi punto débil es la cuchara, ¿recuerda cuando me hacía pasar por mi hermano para repetir en el comedor?

—Claro que me acuerdo, erais indistinguibles, los dos gemelos igual de sinvergüenzas.

—Mellizos, padre, mellizos. Ahora, de hecho, voy con Antonio al Tío Pío. Últimamente andamos siempre juntos, como Zipi y Zape. Por eso me tengo que marchar.

—Me alegro mucho de que os hayáis juntado otra vez. Dale recuerdos y dile que me venga a ver un día. Por lo que he oído, se está ganando el cielo con su trabajo con los pobres.

—No menos que usted.

Tras abrazar al que, sin ser ya su maestro, tanto le continuaba enseñando, Paco abandonó el aulario del que fue su colegio y hogar, cruzó el patio y, manchándose los botines de la misma manera que lo llevaba haciendo desde niño, se montó en su coche.

Abandonó marcha atrás el enfangado lugar, contorsionándose en el asiento para poder ver por la ventanilla trasera, a la vez que posaba su mano derecha en el asiento del copiloto como si de un hombro cómplice se tratara. Su sonrisa, fruto de la calidez que siempre le transmitía el padre Fermín, se transmutó en una mueca de desagrado. En otro ligero movimiento, el joven sindicalista sacó con su mano derecha un cigarro del bolsillo izquierdo de su americana, giró, con esfuerzo, pero soltura, dos veces el volante nacarado de su 850 con la palma de la mano, metió primera y, al instante, segunda velocidad, y enfiló el camino, colocando finalmente en su mohín de disgusto el Bisonte sin filtro.

Paco no podía apear de su memoria las fotografías que le había enseñado el subinspector de Policía Eugenio Martín. Claro que conocía a las chicas que el marqués de Argamasilla había martirizado hasta la muerte. Eran vecinas del poblado del cerro del Tío Pío, en el corazón de Vallecas, barrio popular y combativo situado en el sureste de Madrid y donde llevaba a cabo su labor pastoral su hermano Antonio. Las jóvenes habían asistido a unos talleres laborales que Paco impartía con ayuda de su sindicato, Comisiones Obreras, aún ilegal, para las mujeres del vecindario. Explicaba cómo buscar empleo, sus derechos como trabajadoras, la importancia de tener un contrato legal y, sobre todo, saber decir que no. Tarea clandestina para una actitud subversiva.

Esas muchachas, procedentes del campo o nacidas en las estrecheces del cerro, solían subyugarse ante cualquiera que no pareciese uno de sus semejantes. Cualquiera que llevase buenos zapatos lustrados. Cualquiera que no arrastrase dejes humildes en su manera de hablar. Llevaban en la sangre siglos de feudalismo, de explotación, de vasallaje.

A menudo, ni se atrevían a mantener la mirada a su jefe, por lo que era muy complicado enseñarles a poner límites. Muchas de ellas entraban a servir en casas de cierta posición, donde era habitual que el desprecio por la «chica pobre», por la «chacha bruta», no se quedara solamente en malas palabras, en miradas podridas de clasismo. El objetivo del trabajo de Paco era tratar de evitar desmanes y abusos. No lo logró con esas dos chicas.

Despertó de sus meditaciones cuando la amortiguación del coche protestó de nuevo al abandonar el asfalto y volver al secular barro del poblado de Tío Pío. Un abrazo sincero entre un sindicalista y un cura era una imagen anacrónica en casi todos los lugares durante esos últimos estertores del Régimen, excepto en aquellos vecindarios atestados de obreros y fango. Los ojos de los hermanos se encontraron expresando ambos el mismo rictus, estupefacto y consternado por los recientes crímenes, cuya crueldad era inconcebible en la mentalidad de esas gentes sencillas.

Juntos ingresaron en el amplio barracón de madera, un edificio singular entre tantas casas bajas de adobe y ladrillo, que hacía las veces de centro comunitario. Sus usos iban desde guardería hasta taller de carpintería, y celebraba actividades tan dispares como guateques, conciertos, reuniones de boy scouts, exhibiciones de bailes regionales, proyecciones de cine o charlas de toda índole. En su interior, el ambiente estaba cargado, quizá más por los ánimos de los congregados que por el humo del tabaco. Tenía lugar una nueva asamblea vecinal centrada en los crímenes.

Cuando entraron los hermanos Ayuso, se detuvo la airada conversación. Un rápido vistazo bastó para que se reanudara, con más vehemencia aún si cabe, al sumarse el religioso y el sindicalista. Si en algún momento esa asamblea tuvo un orden del día, fue pronto sustituido por la concatenación de soflamas dirigidas indistintamente contra el Régimen, los poderes fácticos, la autoridad o las clases pudientes.

—La pestañí vino un día a hacer preguntas y no se ha molestado en volver por aquí. Les da igual que vivamos como curianas, que no tengamos agua y que nuestros hijos tengan que cagar en zanjas como perros —clamaba don Eduardo, un hombre cetrino y descomunal, con la presencia de las personas revestidas de la autoridad que dan los años, las manos curtidas y la sabiduría que solo se adquiere en los andamios y en los bancales; enfatizando cada una de sus frases con golpes de bastón—. Si esas muchachas fueran de Puerta de Hierro, ya verías como estaba esa rata pudriéndose en la cárcel —clamó, señalando con la punta de metal de su cayado hacia donde consideraba que se encontraban los barrios nobles de Madrid.

—O agarrotados —dijo el Pantera, otro señor con el mismo aspecto de labrador, sin apartar su vista de las lenguas de fuego que se escapaban de una estufa de hierro alrededor de la que se distribuía toda la concurrencia.

—¿Y qué va a pasar con ese marqués? ¿Se sabe ya algo? ¿Va a pisar la cárcel? —reclamó de nuevo don Eduardo, erigiéndose en su adusta silla de madera, girando el cuerpo hacia los recién llegados y abriendo los ojos de tal manera que parecía que iban a caérsele de la cara y rodar por el sucio suelo—. ¡Yo te lo diré! Esa gente siempre se libra…, la ley está hecha para los ricos… —espetó, bajando la voz y volviendo a su posición gradualmente hasta que los últimos fonemas salieron entre dientes con la melancolía de miles de generaciones.

—El juicio está visto para sentencia y esperamos que se caiga con todo el equipo —aseguró Paco, muy serio, convencido de que la disertación precisaba de aquella puntualización jurídica.

—¡Pero escucha! —dijo el Pantera, señalando, en vez de con el dedo índice, con toda la mano, una mano enorme, hinchada tras toda una vida utilizándola para ganarse el pan—. Que el conductor dijo que había sido él, seguro que le terminan echando las culpas, ¡ya verás!

—Que no, Pantera, que ya lo hemos hablado, descubrieron el engaño. Va a caerle una gorda a ese tipo, hazme caso —recordó Paco.

—¡Puaj! —aportó con ademán de asco Soledad, una señora con el aspecto de ser la madre, biológica o moral, de la mitad de los jóvenes del vecindario—. ¡Y eso a quién le importa! Matar a los nuestros siempre sale gratis. Estamos para limpiar su mierda y para que nos maten. —Redondeó el último verbo alzando el brazo para después dejarlo caer, dando una palmada en su pierna que sonó como una bofetada seca.

—Qué más da, llevan años matándonos… —dijo el Pantera, volviendo a mirar fijamente a la estufa.

—¡Al menos en la guerra nosotros también disparábamos! —clamó una voz indeterminada entre el gentío al que le tocó permanecer de pie, y que caldeó aún más el ambiente. El comentario provocó sentimientos encontrados entre los asistentes. Algunos se revolvían nerviosos buscando cruzarse con otras miradas para descubrir reacciones, otros aplaudían asintiendo y los hubo que esbozaron una mueca burlona. En esta tesitura, Antonio se sintió obligado a intervenir.

—Amigos, amigos, por favor, sé que es difícil mantener la calma en estos momentos, pero debemos hacerlo para dar ejemplo, para dar una lección a los que no dan un duro por nosotros. Esos que creen que somos unos chorizos, que somos unos quinquis, que robamos, que matamos. Esos son los que esperan que en situaciones así, aquí se monte la mundial, que vayamos a armarla, que respondamos con violencia. Si actuamos así, muchos pensarán: «¿Ves como son gentuza?», y nos oprimirán más, nos tratarán peor y nuestros hijos tendrán menos oportunidades. Protestemos, sí, pidamos justicia, pero de manera civilizada. Porque entonces nos considerarán como gente con la que se puede tratar. No respondamos a la violencia con violencia. Construyamos en vez de destruir.

Apoyados en el coche, los dos hermanos fumaban viendo cómo salían poco a poco los vecinos de otra asamblea más centrada en sus duras condiciones de vida, a las que se sumaba ahora, como si fuese fruto de una cruel maldición, la pesadilla de los crímenes. Achinaban los ojos para que ese tibio sol de febrero que tanto les agradaba no les impidiera responder al saludo de los vecinos.

Ambos tenían la misma postura: manos en sus respectivos abrigos y pierna derecha cruzada sobre la izquierda. Paco vestía más a la moda de esa juventud preparada y progresista, con pantalones ceñidos que se ensanchaban al aproximarse a los botines de ligero tacón, jersey de cuello cisne y americana de pana. Por su parte, Antonio no perdía ocasión para endosarse el mono y la chaqueta de albañil, con la excusa de estar siempre haciendo pequeñas chapuzas, aunque la intención real era confundirse con los vecinos. Coincidían en sus esmerados afeitados, pero volvían a discrepar en cuanto al corte de pelo. Paco era más moderno, con raya a un lado, tapando la nuca, un peinado constantemente vigilado por su dueño, algo presumido con el cabello. Por su parte, Antonio era más austero, su peinado no había cambiado desde el seminario.

A pesar de las ligeras diferencias, el parecido entre ambos era tal, que de los vecinos que charlaban a la salida del humilde edificio se escapaban miradas divertidas y algún comentario socarrón. Sin embargo, el rostro de Antonio no podía ocultar cierto agotamiento.

—Cada vez me cuesta más mantener la calma en las asambleas.

—Están cabreados.

—Y violentos, quieren venganza. Como siga esto así nos vamos a llevar un disgusto.

—Bueno, las aguas volverán a su cauce, ya verás. La sentencia va a ser dura a pesar de que sea un noble. Ya no vivimos en los años cincuenta.

—Todavía no entiendo —reflexionaba Antonio, ignorando los mensajes positivos con los que intentaba animarle su hermano, a la vez que se frotaba los ojos con los dedos pulgar e índice— cómo contactó el tipejo del marqués con las chicas… Aquí, desde luego, no pudo venir a secuestrarlas.

—Eran amigas de la sirvienta, ¿no? Quizá les ofreciera trabajo.

—Dijo que no sabía nada, ¿recuerdas? Y debe de ser verdad, porque aquí todos al final conocen en qué trabaja cada uno.

—No si son ciertos trabajos… Ya me entiendes…

Antonio buscó sorprendido los ojos de su hermano para confirmar sus sospechas y luego volvió a mirar abatido a los corrillos de vecinos alrededor de los cuales correteaban los chavales.

—Joder, Dios no lo quiera.

—Hablando de Dios, ¿cómo van las cosas con la diócesis?

—Algo mejor. No les gusta lo que hacemos en la parroquia, pero últimamente se meten menos. Saben que tenemos mucho apoyo popular en estos barrios y eso es bueno para la imagen de la Iglesia, aunque aún hay mucho reaccionario para los que somos prácticamente bolcheviques. Parece como si se quisieran apuntar el tanto si las cosas salen bien, ¿sabes?

—Eso es bueno, ¿no?

—No es malo.

II

Paco estaba citado a las doce del mediodía en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, epicentro de la ciudad de Madrid, pero también del aparato represor del Régimen. Por primera vez, se trataba de una visita de cortesía. Quería conocer un poco más a ese Eugenio Martín, saber si se podía fiar de él y contar, por fin, con un útil aliado en el seno de la Policía. Mucho positivo podían obtener ambos de una relación cordial. La fachada del edificio situado en la Puerta del Sol le suscitaba lógicos recelos. Muchos de sus camaradas habían sido torturados en sus entrañas de hormigón. Pero recordar que un agente del orden le esperaba con motivos amistosos, le hacía mostrarse confiado, incluso ufano ante el guardia de la recepción.

—Buenos días, tengo una cita con el subinspector Eugenio Martín.

—Documento nacional de identidad, por favor.

El vestíbulo de la Real Casa de Correos era de todo menos acogedor. Decorada con una poco agraciada combinación de piedra y mármol, la sala principal era fría y oscura. Se apoyó en una de las paredes y, mientras fumaba aguardando su entrevista, se entretuvo mirando a los que, como él, esperaban, fantaseando con los motivos que allí les daban cita.

Había rostros preocupados, que aguardaban nerviosos, mirando temerosos de un lado a otro, como si temieran ser detenidos, como quizá lo estuviera algún familiar, algún amigo, algún camarada. Había jóvenes, con gesto hastiado y aburrido, que miraban al techo o clavaban su mirada en algún punto indeterminado de la pared, con las manos enterradas en los bolsillos o los brazos cruzados, expectantes tal vez por un certificado de buena conducta que les permitiera viajar o trabajar.

El grupo más heterodoxo era el de mejor ánimo, formado por señoras recién salidas de la peluquería, caballeros de traje y algún anciano sacerdote, que se entretenían charlando en corrillos. A buen seguro que los motivos que los llevaban a estar ahí eran de lo más mundanos, «amables» en comparación con los de quienes temblaban por sus seres queridos presos. Bajo el alto techo de aquel edificio, se daban cita las dos Españas que definió tan bien Machado, con sensaciones y situaciones diametralmente distintas, pero con el mismo repudio y desprecio por el contrario.

—Gracias por venir —agradeció el subinspector, mostrando una sonrisa diplomática.

—Gracias a usted por recibirme —respondió Paco, estrechando su mano.

Eugenio era un hombre joven, que frisaba la treintena, más o menos como Paco. De ademán reposado y educado, meditabundo, discreto —tanto en su aspecto como en sus formas—, con una agradable costumbre de no levantar la voz ni utilizarla cuando no era necesario. Se regía por aquel refrán tan recomendable en la época que decía «la palabra es plata y el silencio es oro». Huía del prototipo de policía franquista instalado en el imaginario público. Él estaba más cerca del clásico burócrata, del servidor público que observa escrupulosamente la ley.

Anduvieron en silencio a través de largos pasillos enmoquetados, cruzándose con funcionarios de toda condición a los que, según la mirada de soslayo de Paco, el subinspector saludaba con un imperceptible gesto, un ligero ademán, una mínima expresión con la que daba por satisfecho el protocolo. Se detuvieron frente a una puerta con los bordes astillados que Eugenio abrió accionando un dorado pomo de latón, manoseado por tantas promociones de policías que ya no se limitaba a girar, sino que danzaba ruidoso dentro del agujero destinado a su labor.

El pequeño despacho del subinspector apestaba todavía más a tabaco de lo que ya apestaba a tabaco cualquier rincón del país en ese 1973. Una mesa en un estado tan lamentable como la puerta y repleta de carpetas y papeles dominaba la estancia, completada por tres sillas y un fichero con infinitas abolladuras que emitía un quejumbroso chirrido cuando sus cajones eran abiertos. Lo único que dignificaba la habitación era la generosa luz que dejaba pasar las ajadas y divergentes lamas de la cortina veneciana. Los rayos de sol se divertían regateando al polvo en suspensión y al humo de cigarrillo que señoreaban en el despacho.

—Así que es aquí donde trabaja. —Una obviedad a la que Eugenio respondió con una sonrisa, señalando acto seguido a una de las sillas para que su invitado tomara asiento.

—Quisiera agradecerle de nuevo su ayuda en este caso. En muchas ocasiones no contamos con toda la información que nos gustaría sobre la realidad de barrios como en el que usted trabaja —decía mientras su gesto se iba tornando serio—. Sabe igual que yo que las ciudades no pueden integrar a toda esta gente que viene del campo, lo que genera muchos problemas. Es una realidad a la que nosotros nos tenemos que ir adaptando a marchas forzadas.

—Sí, bueno, todos nos estamos viendo obligados a hacer un esfuerzo ante esta situación. Pero es terrible que, además de los problemas que ya de por sí sufre esta gente, se le sumen ahora estos asesinatos.

—Sí, es terrible, aunque, por suerte y gracias a ayuda como la suya, hemos podido atrapar al asesino, a pesar de su engaño.

—Bueno, entenderá que los vecinos se sientan irritados si la sentencia del marqués de Argamasilla es tibia.

—Eso ya no está en nuestra mano, señor Ayuso, pero la justicia en este país es lo suficientemente seria como para castigar al asesino con la contundencia que merece.

—Así no piensan en Tío Pío.

Eugenio sonrió y respondió a Paco con los ojos muy abiertos.

—Es difícil creer en la justicia cuando vives al margen de ella.

Paco rehuyó la mirada para tratar de encajar el golpe de la mejor manera.

—Subinspector, existe un problema de integración en estas barriadas, un problema grave, como usted acaba de comentar, que la Administración está ignorando. Coincidirá conmigo en que los vecinos no quieren vivir como viven.

—La creación de asentamientos ilegales no debería ser una opción —aludió Eugenio, tratando de zanjar una discusión que en absoluto le interesaba alargar—, pero existe y la obligación de las fuerzas de seguridad siempre será la de proteger a cualquier ciudadano.

—Entenderá que a los vecinos de este poblado y de otros similares les cueste confiar en nada que no sean ellos mismos, especialmente después de ataques como este.

—Lo que usted llama «ataques» han sido la obra puntual de un depravado que ya está preso. Considero que es parte de la labor que ustedes están llevando a cabo hacerles entender que la Policía está para ayudar al ciudadano honrado y no es de quien tienen que huir. De este modo, nos iría mejor a todos.

—Claro, subinspector, en eso trabajamos. Aunque, hoy por hoy, todavía no entienden cómo tuvo acceso el marqués a esas chicas y cómo pudieron desaparecer con tanta facilidad. Creen que no están lo suficientemente protegidos.

—Señor Ayuso —dijo el agente de Policía, acomodándose en el respaldo de la silla—, no espero que usted piense que un miembro de la nobleza de este país, con cierta reputación, condujese su coche hasta un poblado de chabolas en el corazón de Vallecas para secuestrar a esas pobres chicas, ¿verdad? ¿No cree que tenía maneras más sencillas para ello? Mire —se volvió a incorporar—, no dudo de la honradez de la mayoría de los habitantes de poblados como en el que usted trabaja, pero no me puede negar que también hay problemas de delincuencia en lugares que claramente aún no se han integrado: robos, violencia, drogas y, lamentablemente, prostitución. Sin duda, el trabajo que hacen está ayudando mucho, sin embargo, para ciertos jóvenes la prostitución se está volviendo una manera relativamente sencilla y rápida de conseguir dinero. Las condiciones de seguridad son difíciles, claro, aunque nunca nos esperábamos que una persona de la alta sociedad pudiera estar detrás de crímenes tan siniestros.

—El crimen es resultado de las condiciones de vida de las clases desfavorecidas, me quiere decir.

—Por favor, Ayuso, no me diga que usted cree que una persona de la edad y reputación de este señor pudiera codearse con los bajos fondos.

—Si viniese a poblados como el de Tío Pío más a menudo, sabría que lo que usted llama «bajos fondos» nada tiene que ver con la clase social —espetó Paco ligeramente irritado.

—Insisto en que esta desgracia está zanjada, por suerte —replicó Eugenio, esquivando de nuevo la confrontación—. Estará de acuerdo conmigo en tratar de obtener lecturas positivas, ¿verdad? Pues que sepa que en el Cuerpo vamos a estar más atentos a los problemas que traen consigo esos asentamientos en el que usted trabaja y a los movimientos de las chicas que se trasladan a la ciudad, ¿qué le parece?

—Bueno, sí le pediría que sigamos en contacto. Creo que es responsabilidad de todos no perder de vista las poblaciones más deprimidas y evitar ya no solo crímenes, sino cualquier situación de peligro —adujo Paco, que se conformaba ya con el vago compromiso del policía.

—Sí, claro, no podría estar más de acuerdo —concluyó Eugenio, algo agotado de la conversación.

Ambos se pusieron de pie, convencidos de que aquello era una despedida.

III

Rosa llevaba los zapatos de tacón en el bolso. Unos zapatos bonitos, rojos y charolados. Todo el mundo juraría que eran nuevos a pesar de haber pasado ya por varias manos. Manos bastas, pero duchas a la hora de lograr que las cosas durasen. Los guardaba en el bolso porque durante el camino al centro de Madrid las posibilidades de que se manchasen de barro eran altísimas.

El fango era la marca de identidad por antonomasia del sur de la ciudad. Barro, barro por todos lados. Dentro de la casa, en los bajos de los pantalones, en los coches, hasta en la cama. Orgullo y estigma. Y si no fuera poco el barro, a Rosa le aguardaban durante el trayecto saltos, tropiezos y carreras tras el autobús, retos a los que era incapaz de enfrentarse con un calzado con el que no estaba demasiado familiarizada.

El scalextric de Atocha le parecía el epítome del horror urbanita. Un horror de hormigón ennegrecido por años de tránsito ininterrumpido bajo el cual tampoco dejaban de culebrear peatones sempiternamente malhumorados.

La glorieta de Atocha era un maremágnum de gente de la más variada catadura. Turistas extranjeros ataviados como si hubieran llegado a la más exótica dictadura del tercer mundo. Inmigrantes recién apeados de malolientes trenes procedentes del agro, que pretendían pasar desapercibidos con trajes a los que les contemplaban largas décadas. Comerciales venidos de capitales de provincias que traían a cuestas mercancías para vender y que no sospechaban que volverían intactas. Buñueleras con tantos años como el aceite en el que sumergían sus dulces atestados de harina y azúcar. Quiosqueros que sabían más de la profesión que los propios periodistas. Vendedores ambulantes de baratijas. Trileros y carteristas que competían en rapidez de dedos.

Todos ellos rodeados por el anacronismo arquitectónico más fabuloso: a la mole de hormigón que distribuía el tráfico como un crupier, le acompañaba la estación del Mediodía, el hotel homónimo y edificios anclados en la arquitectura madrileña de finales del siglo XIX, caracterizada por sus tejados rojos y el ladrillo visto. Sus balcones exiguos exhibían anuncios de pensiones humildes bautizadas como capitales europeas, solo vistas en revistas ilustradas, o con cálidos nombres de madre, evocadores de una hospitalidad que distaba mucho de la realidad. Unos balcones que también ofrecían, como voceros mudos, soluciones para vergonzantes enfermedades, fruto del vicio fugaz y despreocupado, con presteza, profesionalidad y, lo más importante de todo, discreción.

Podría ir en metro o en autobús, pero a Rosa le encantaba hacer esa parte del camino a pie. La ruta se hacía más agradable según se enfilaba el paseo del Prado. Las aceras se abrían, abundaban los árboles grandes y generosos, y la masa informe de peatones parecía tener cierta coherencia y homogeneidad. Menos bullicio, menos rostros iracundos, menos manos navegando rumbo a la billetera descuidada.

Rosa se detuvo ante la solemnidad del Museo del Prado, observando con cierta melancolía la estatua de Velázquez. La desalmada melancolía de lo que pudo haber sido y nunca fue. Una Rosa con estudios, que conociese todas las obras que guarda con recelo la pinacoteca madrileña. Se hubiera podido codear con esas señoras elegantes de tupidas cabelleras cuidadas con mimo por las manos finas y delicadas de sus peluqueros. Los maridos, empresarios de éxito o altos funcionarios del Régimen, la mirarían con una mezcla de deseo y admiración, escuchándola hablar sobre la destreza en el uso de la luz en Los fusilamientos de Goya o el recurso del simbolismo en Las meninas del maestro Velázquez. Sí, sería una mujer moderna, de éxito, pionera quizás en la conquista de derechos sociales, a la vanguardia del feminismo.

Pero el azar es caprichoso y, en su caso, cruel. Nació en la España sin otro futuro que el de labrar o servir. La España de la fábrica o la mina. La de conformarse con poco y aspirar a nada. La de la cabeza gacha, la del miedo al patrón y la de apenas susurrar por un futuro mejor. En esa España de alpargata y barro, los más osados emigraban a Madrid o a Barcelona para construir una casa de noche, de manera clandestina, para que, cuando la Policía se quisiera dar cuenta, la vivienda ya estuviese habitada, imposibilitando en la mayoría de las ocasiones el desahucio.

Pocas opciones tenían los hijos de la carencia y la provisionalidad más que seguir perpetuando por siglos las injusticias de un mundo diseñado por los poderosos, de una sociedad como la española, paradigma de la explotación del hombre por el hombre.

Todavía rasgada por la frustración, Rosa se vio sorprendida frente a la majestuosidad de la plaza de Cibeles. El Palacio de Comunicaciones, el Banco de España, los palacios de Linares y Buenavista. Incluso los madrileños más hastiados de su ciudad no podían dejar de admirar, aunque fuese de soslayo, la plaza más representativa y monumental de la capital.

La Gran Vía, por su parte, era el orgullo para oriundos y migrantes. Una fusión con sabor castizo de Broadway y Oxford Street. Gracias a ella, Madrid ya podía mirar de igual a igual a cualquier capital del mundo. La calle buque insignia de las virtudes del país, la avenida de José Antonio, nombrada en honor al principal mártir del Régimen, aunque todos continuaban conociéndola como la Gran Vía.

Una calle que mandaba un mensaje claro y contundente: cualquiera como Rosa, con el debido esfuerzo y cumpliendo las normas, podría disfrutar de la vida de ocio y lujo que ofrece la ciudad. Con mucho trabajo, tendría la posibilidad de sentarse cerca de un conde en el teatro Capitol o quién sabe si compartir mesa en una fiesta en el Palace o en el Chicote. La sociedad avanzaba e incluso los hijos de los labriegos podían tomar un güisqui de importación cerca de los descendientes de los terratenientes como si fueran iguales, ¿no es eso el progreso?

La intersección con Callao era para Rosa el momento del cambio de calzado. Aunque aún quedaban algunas manzanas, convenía acostumbrarse al zapato elegante para andar con cierta soltura. Los centímetros ganados y el sonido de los tacones le hacían sentir toda una dama.

La plaza de España era el colofón ideal a la Gran Vía. Un espacio amplio y arbolado, con edificios modernos y llenos de actividad económica y comercial, publicidad de marcas de todo el mundo y anuncios de agencias de viajes. Toda una advertencia a la comunidad internacional del músculo económico y la proyección internacional del país.

No era casualidad que la construcción más imponente de la plaza se llamase Edificio España. Una mole neobarroca de 117 metros, una construcción escalonada que hacía recordar a los rascacielos moscovitas. En su interior albergaba el hotel Plaza, por el que pasaban más de 4.500 personas en los días de mayor ocupación.

Vivía su momento álgido. Convertido en el referente de la noche madrileña, era paso obligado para los que disfrutaban la vida, el estatus, el dinero, el momento de progreso y desarrollo por el que atravesaba esa España próspera.

La terraza jardín, ubicada en lo más alto del Plaza, era donde había que estar si querías ser alguien en la España de 1973. Las fiestas, que tenían lugar a menudo, daban cita a lo más granado del Régimen: el alto funcionariado, desde militares a tecnócratas, miembros de la jerarquía eclesiástica, la aristocracia nacional, la vanguardia de la vida cultural del momento, músicos de éxito, los toreros que copaban las portadas de las revistas del corazón, los deportistas sobre los que todos hablaban, el mundo del cine del Régimen; hasta los niños prodigio de las producciones más populares de la época se habían dejado ver allí. La intensidad de las fiestas, obviamente, dependía de los asistentes: desde meras tertulias hasta grandes bacanales. La conservadora moral española hacía la vista gorda con esa atalaya del hedonismo.

Sobre esa terraza gravitaba la vida social de la ciudad y Rosa tenía la suerte de estar ahí. Su belleza y desparpajo la habían llevado de fregar los baños de las habitaciones a servir a las más altas personalidades del país. Alta, delgada, con una media melena negra azabache y unos ojos grandes y azules, lucía especialmente sobre esos zapatos charolados. No pasaba desapercibida entre los concurrentes, que siempre la recordaban. Aunque era agasajada con grandes propinas, a menudo tenía que soportar alguna ordinariez de los invitados más invasivos o ebrios. Pero, en general, no pasaban de ahí y, cuando ocurría, eran otros asistentes o los propios compañeros los que abortaban, con sumo tacto y educación, la embarazosa situación.

La recepción del hotel Plaza era un gran salón de estilo neoclásico, refulgente y suntuoso, con mármoles grisáceos que se dejaban acariciar por la luz de la tarde que entraba por los ventanales, ennoblecida tras su recorrido por la hojarasca de los árboles que poblaban la plaza de España. La sala estaba salpicada por mesas con sus correspondientes sillas de madera de roble ricamente trabajada y combinada con cuero acolchado y claveteado por puntas de bronce. Botones púberes pululaban por la planta baja dando servicio a los clientes despistados o transportando las valijas de los huéspedes con grandes portaequipajes dorados, manejados con una soltura imprevista.

Una hilera de taxis negros y rojos aguardaba con paciencia delante de la puerta giratoria a los turistas que se desperdigarían por la ciudad, mientras que otros llegaban para vomitar su carga de maletas y viajeros presuntuosos, que se apeaban con la dignidad del viajero aristócrata que visita una exótica ciudad portuaria.

Rosa ingresó por la puerta de servicio a la maraña de pasillos que formaban las tripas del hotel. Se movía con soltura a través de ellos, respondiendo a saludos con miradas amistosas y evitando otros con discreción. Todos los oficios del sector hotelero se daban cita en apenas un puñado de metros: recepcionistas arrogantes, camareros hastiados, botones charolados, pinches zocatos, chefs diestros y limpiadores de toda clase y condición. Se movían aparentemente de una manera caótica y sin sentido pero, en realidad, tocaban de manera armónica su correspondiente melodía, formando parte de una orquesta perfectamente coordinada para ofrecer cada día el magnífico y exclusivo concierto que era el hotel Plaza.

Rosa se acicalaba con destreza y premura en el vestuario. El ambiente con las compañeras era de camaradería. Abundaban las risas y los comentarios subidos de tono. Las había de Tío Pío, como Rosa, aunque también de Moratalaz, Pitis, Abroñigal, Pueblo de Vallecas, Hortaleza o La Ventilla. El barrio de las camareras del Plaza podía variar, pero sus orígenes eran similares: barrios y pueblos con poco presente y menos futuro, hijas de jornaleros o buscavidas. Orígenes enraizados en vastas extensiones del campo andaluz o extremeño. Un largo viaje sin visos de regreso. Un destino hostil al que se hacía frente en comunidad, con el único patrimonio del que carecía el poderoso: la empatía. Trabajo ocasional, precariedad, humillación, esfuerzo, privación, sacrificio. Pero con la alegría del desposeído, una risa combativa y revolucionaria que la miseria no puede concitar.

Cuando se consideró lista, puso rumbo al ascensor que le conducía a la planta vigésimo séptima. La noche se antojaba larga. La espigada Rosa lo parecía aún más encima de sus zapatos de tacón, que mostraban unos tobillos tan huesudos como sus largas manos coronadas por uñas rojas. Su media melena estaba peinada con raya a un lado, dejando ver sus grandes orejas, finiquitadas en unos carnosos lóbulos con perlitas negras.

Su arquitrabado rostro era blanco marmóreo, sustentado por una generosa y angulosa nariz dórica que compartía protagonismo con esos ojos azules bajo los que trazaba una brillante línea carbónica. Todo ello descansaba sobre el basamento que formaban sus finos labios y una discreta barbilla.

Sus movimientos, orquestados por sus grandes manos y pies, contrastaban con lo fino de sus extremidades, que se debatían entre el dinamismo de una juventud ágil y agreste, y una feminidad cosmopolita impostada. Estas peculiaridades, matizadas por lo excesivo de sus ojos, creaban en ella un encanto alienígena.

La fiesta de aquella noche se antojaba memorable. La concurrencia era heterogénea, pero bastante exclusiva. Abundaba la gente joven y moderna, herederos de los poderes tradicionales que anclaban su fortuna en el abolengo o que habían hecho dinero aprovechando la miseria de la posguerra. Gente de éxito y orden.

Pero lo que daba postín a la fiesta era la presencia de ciertos mandamases del Régimen, personalidades que se ubicaban en un reservado de la sala, como recordando que gozaban de una posición todavía más elevada que la del resto de la concurrencia de aquella terraza. Dios, Patria, Ley. Los pilares esenciales del Estado se daban cita en ese rincón, relajándose de su labor estadista por unos instantes, aquella de dirigir con aplomo el timón de la nación.

Y bajo su mirada, la nueva burguesía, los herederos del poder, los pensadores del mañana. Disfrutando de lo que se merecían, unos privilegios fruto de la destreza de sus antecesores.

Y sirviendo, los de siempre. Aunque en este nuevo amanecer tenían la oportunidad de prosperar, de labrarse un porvenir y de poder decir «yo estuve en la terraza del Plaza», aunque fuera sirviendo cava. En esa fiesta, en esa sala, en esa terraza, se estaba representando en miniatura el país que tanto había costado construir al Régimen, tanto esfuerzo, tanta sangre, ajena, aunque por desgracia también propia, y que, Dios mediante, se perpetuaría en los siglos venideros. No era, por tanto, baladí el nombre de esa glamurosa torre. El Edificio España.

El ocaso de aquella tarde fue espectacular en la azotea del hotel. Rosa pululaba entre el gentío, sirviendo cócteles y combinados, esquivando ebrios y miradas pérfidas, pero con el reojo puesto en el espectáculo de fuego que se estaba produciendo sobre sus cabezas. Nadie como los que se han criado bajo los cielos abiertos de los pueblos sabe disfrutarlos tanto. Cielos vírgenes, generosos, empachados de estrellas, de nubes tintadas con colores caprichosos, arrogantes, indecibles, gamberros.

La ciudad les ofrece otros cielos que no esperan. Noches con sordina de estrellas, miopes, impotentes, fundidas, pero que, antes de arrancar, explotan de luz en el atardecer, como si supieran que es su último recital antes de un pase nocturno en el que la platea estará vacía. La luz se desborda como lenguas de fuego que devoran los tejados ya de por sí rojizos de Madrid. Hace saltar en mil pedazos de destellos los cristales de los rascacielos y repasa con tiralíneas de lava el skyline capitalino. En todo ese pandemonio, Rosa parecía ser la única que disfrutaba de la luz, mientras el resto de ese maldito edificio ya se había echado en los brazos de la sombra.

Allá arriba, la llegada de la noche era sinónimo de entrega a las bajas pasiones. Quien tenía algo coherente que decir, ya lo había dicho. Los asuntos de alto estado ya estaban despachados. La moralidad, el saber estar y la vergüenza se habían extinguido con el último rayo de sol. Los que aún mantenían el decoro, los que hacían gala de su sobriedad, los que conservaban el pudor, prefirieron marcharse, espantados por lo que había ocurrido en otras ocasiones.

Cerca de la medianoche, el criterio de diversión era tan ambiguo como el de decencia. Si aquel puñado de individuos, entregados obstinadamente al vicio, fueran hijos de ferroviarios sorprendidos en un guateque, en vez de pertenecer a las fuerzas vivas del Estado español, serían aprehendidos y castigados con firmeza de manera inmediata.

Pero solo el amoratado cielo de Madrid les observaba y juzgaba. Y a pesar de llevar siglos siendo testigo de las más terribles atrocidades, en aquellas noches el firmamento matritense parecía ruborizarse.

IV

—Hola, Paco. Nada, no pasa nada, pero ven a Tío Pío en cuanto puedas, necesito que me ayudes con un tema. Gracias.

«No pasa nada, pero». Conocía demasiado bien a su hermano para saber que algo grave había pasado, por lo que no quiso preguntarle por teléfono y decidió tomar rumbo de inmediato al poblado. Su casa, ubicada en la avenida de la Albufera, auténtica arteria que cruzaba el barrio de Vallecas desde Atocha hasta el antiguo pueblo, no estaba excesivamente lejos del cerro de Tío Pío, pero la gravedad con la que intuía estaba imbuida la situación, le obligaba a acudir motorizado. Enfiló la cuesta de la calle por antonomasia del distrito, haciendo una interpretación libre de la señalética viaria que se iba encontrando. Culebreó por calles que conocía a la perfección hasta que la pérdida de tracción de los neumáticos por culpa del abandono del asfalto le hizo ver que se encontraba ya cerca de su destino.

Todos los habitantes de la barriada con los que se iba cruzando mostraban el mismo semblante. Una mezcla entre alarma y espanto que se reflejaba en unos ojos como platos, que rodaban hacia cualquier lado sin fijarse en ningún punto concreto, y unos labios entreabiertos, que cerraban de manera fugaz para evitar que la boca se les secase. Cuando el 850 arribó a una suerte de plaza mayor, compuesta por el cruce de calles más amplio del errático plano del poblado y en la que se erigía el barracón del centro comunitario, las sospechas de Paco se corroboraron.

Una vez salió del coche, las miradas que se posaban sobre él se dividieron entre las que velozmente regresaron hacia los corrillos que se estaban formando y las que, antes de hacerlo, le dedicaron una fría mirada de desconfianza. La mesura había abandonado el cerro y las voces de airada protesta alternaban con gemidos y llantos. Antonio llegó a paso ligero al encuentro de su hermano recién apeado del coche y, apoyando la mano en la hombrera de su americana, le hizo girar noventa grados.

—Han matado a una chica, creo que la conocías, es hija de…

Paco le interrumpió con un mohín rígido, mezcla de sorpresa y decisión.

—Joder… Cómo ha sido.

—Todavía no se sabe, trabajaba en el centro, parece que de camarera.

—Dónde la han encontrado.

—En un riachuelo, cerca de Puerta de Hierro. Los padres fueron a media mañana a reconocer el cadáver al Anatómico. Están destrozados y aquí los nervios están crispados, como te puedes imaginar. Hay secreto de sumario, pero mañana fijo que va a salir en todos los periódicos.

—Bueno, tú quédate aquí, que es donde te necesitan. —Sin dejar oportunidad para la réplica, Paco volvió al coche.

—¡No te metas en líos! —alcanzó a gritar Antonio mientras su hermano daba marcha atrás, consciente de que era imposible que le escuchara.

En esta ocasión, le hicieron esperar demasiado. Paco pudo ver tal peregrinar de personas en la sala de espera de la Dirección General de Seguridad que tenía muestra suficiente para esbozar todo un estudio sociológico y demográfico de la sociedad madrileña de principios de los setenta.

Pero sus ojos no recalaron en sus compañeros de sala. La situación era grave: estaban matando a la gente de Tío Pío, a la gente a la que ayudaba, a los que se les había encomendado proteger. Inmigrantes humildes, trabajadores precarios. Estaban matando a su gente. Se estaban llevando a las chicas con las peores intenciones que puede tener el ser humano. Y a pesar de ello, aún no alcanzaba a comprender la dimensión del problema. No sabía qué ni quién había detrás. ¿Trata de blancas? ¿Un asesino en serie? ¿Varios? ¿Es que no se iban a terminar los crímenes con el marqués de Argamasilla preso? Estaba perdido y esperaba que Eugenio lo estuviese un poco menos. Realmente, no conocía a nadie más que le pudiese ayudar.

El mismo subinspector Eugenio Martín fue a buscarle a aquella mastodóntica sala de espera. Se le notaba agitado, con vestigios claros de no haber descansado desde hacía largas horas. Había descuidado su aspecto habitual, con una camisa remangada y arrugada que parecía llevar puesta desde hacía siglos. La corbata desbaratada y el cuello entreabierto. Su físico, otrora atlético, había comenzado a demacrarse por los rigores de la vida de un policía en Madrid. El consumo generoso de café y el eterno cigarrillo, siempre a brincos entre los numerosos ceniceros desperdigados sin egoísmo por las dependencias gubernamentales, no ayudaban a aportar salud, descanso, equilibrio acaso, a un hombre en combate continuo contra los crímenes más siniestros de una ciudad que se desbordaba de su molde, que hacía estallar las costuras del corsé, que hacía saltar, como una riada, las tapas de las alcantarillas.

—¿Qué le trae por aquí, señor Ayuso? —espetó Martín al joven sindicalista, tratando de maquillar con diplomacia lo profundamente inoportuna que le resultaba su visita.

—Buenos días, señor Martín —dijo, estrechando la mano del policía para tratar de comenzar con buen pie una conversación que, le daba la sensación, nacía de nuevo herida de muerte—, siento molestarle en un día como hoy, pero comprenderá que de donde vengo el ambiente está caldeado.

—Tío Pío. —Pronunció el nombre del poblado a la vez que cambiaba su semblante. Se permitió una profunda respiración y, tras albergar sus manos en los bolsillos, mostró una disposición más receptiva.

—La gente está nerviosa y no les falta razón. Con los crímenes del marqués aún recientes, tienen la idea de que van a por ellos, de que nadie les protege. En fin, ¿sabemos qué ha pasado?

—Obviamente, estamos bajo secreto de sumario.

—Ayúdeme, subinspector, y le ayudaré a mantener la calma entre mi gente. Le he sido de ayuda hasta ahora y lo seré en el futuro. Sabe que soy abogado, puede estar seguro de que sé guardar el secreto profesional.

El policía apartó sus ojos de la mirada suplicante pero firme de Paco, fijándolos en un punto indeterminado del techo de la sala de espera de la Real Casa de Correos. Suspiró sin disimulo y volvió a mirar al sindicalista.

—Acompáñeme.

Martín dejó pasar al joven abogado y cerró tras de sí su despacho. Le ofreció asiento y tabaco —rubio americano, no podía resistirse—. Mientras se sentaba en el filo de su gran silla de gastado cuero marrón, el policía abrió la primera carpeta que destacaba en el montón de papel que señoreaba sobre el escritorio. Con un diestro y seco golpe de muñeca, propio de los que suelen estar acostumbrados a trabajar a diario con legajos, y sin dejar caer la ceniza del pitillo de importación que agarraba con sus dedos índice y corazón, el funcionario hizo deslizar hasta el alcance de Paco cuatro o cinco fotografías.

—La encontraron en un colector de aguas, cerca del Parque Sindical.

Paco dio un respingo cuando sus ojos coincidieron con los de la chica. Ojos de terror, de sufrimiento, vidriosos tras una vida que se escapa. Abiertos como jamás hubiera pensado que podían hacerlo unos ojos, prácticamente desorbitados. El horrible rictus se completaba con la boca desencajada y entreabierta. El cuerpo estaba desnudo, descoyuntado, encajado en una especie de acequia. Era morena y su piel muy blanca, mancillada por heridas y contusiones. Todo el cuerpo parecía esforzarse en mostrar ese último gesto de terror, esa cara inolvidable, captada a la perfección por la frialdad burocrática de la cámara del funcionario criminalístico. El espantado sindicalista trató de fingir profesionalidad mirando el resto de las fotografías y girando la cabeza estúpidamente para captar unos detalles que ignoraba por completo.

—Terrible. La violaron varias veces y la mataron a golpes —resumía el agente mientras fumaba con gesto melancólico, con la mirada absorta en las imágenes. Levantó las cejas para ver cómo Paco se retorcía incómodo en su asiento, por lo que decidió volver a guardar las fotografías en el sumario—. Parece obra de un borracho o de un enajenado. Algo no premeditado. Con una violencia y un ensañamiento inusitados, eso sí. Nada que ver con los crímenes del marqués.

Paco carraspeó, tratando de aclararse la voz, antes de seguir jugando a experto en crimen, una pantomima que el subinspector ya había descubierto.

—¿Y por qué la chica asesinada vuelve a ser del barrio? Tiene que haber algún tipo de conexión.

—Señor Ayuso, intuyo que en Tío Pío existe una red de prostitución. Intuición mía que le confieso solo a usted. Puede que haya chicas que, desesperadas por su situación económica, se lancen a ejercer la prostitución y terminen siendo abusadas por gente sin ningún tipo de escrúpulos, algo que, por desgracia, abunda sobremanera en estos tiempos.

—Señor subinspector, llevo tiempo trabajando en Tío Pío y le aseguro que no existe ninguna red de prostitución. Hay escasez, hay trabajo humilde, hay muchachas desesperadas, pero no hay prostitución. Lo sabríamos porque precisamente trabajamos para que los jóvenes se puedan ganar la vida con seguridad y garantías.

—Bueno, ojalá me equivoque… —Suspiró, pero movido por una repentina idea, el policía se incorporó rápidamente y, acodándose sobre la mesa, escudriñó con firmeza a Ayuso—. O mejor, demuéstremelo. ¿No me dijo que me iba a ayudar? Pues se lo acepto. Demuéstreme que no hay prostitución en el poblado, porque sospecho que esa se va a convertir en la principal línea de investigación.

—Me parece bien —dijo Paco, sin disimular una sonrisa de ambición, mientras se ponía en pie y ofrecía su mano al subinspector—, trato hecho.