Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

Durante la Transición, un pueblo de pescadores de la costa levantina ve truncada su paz tras el asesinato de su alcalde. Todos son sospechosos en un lugar acosado por la voracidad sin escrúpulos de la especulación inmobiliaria. Pero, quizá, la principal amenaza de Benissa de la Safor ni siquiera proceda de este mundo… Eugenio Martín, subdirector del Cuerpo Superior de la Policía, viaja desde Madrid con el objetivo de investigar el escabroso asesinato. Allí se reencuentra con Paco y Rosa, compañeros de dolor durante el salvaje final de la Dictadura. Acechado por los fantasmas del pasado, Eugenio conocerá a toda una serie de personajes que le mostrarán el lado más sórdido de la sociedad. Sin embargo, también descubrirá la solidaridad y la alegría de los vecinos del Grau, el humilde barrio de pescadores que está a punto de ser devorado por el supuesto progreso que trae el turismo de masas. Vecinos que se creen protegidos por una antigua leyenda, la Polseguera, que se manifiesta con toda la furia de la Naturaleza. La crueldad y la avaricia del ser humano pondrá a prueba ese presunto poder sobrenatural. En Nadie corre más que el plomo, Ignacio Marín recupera la novela negra de marcado carácter social y denuncia injusticias y contradicciones, pero también se atreve a innovar al añadir un realismo mágico que juega con la frágil línea entre la realidad y la fantasía, entre lo onírico y lo tangible, en este homenaje a la cultura valenciana con influencias de clásicos como Vicente Blasco Ibáñez.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Durante la Transición, un pueblo de pescadores de la costa levantina ve truncada su paz tras el asesinato del alcalde. Todos son sospechosos en un lugar acosado por la voracidad sin escrúpulos de la especulación inmobiliaria. Pero, quizá, la principal amenaza de Benissa de la Safor ni siquiera proceda de este mundo…

Eugenio Martín, subdirector del Cuerpo Superior de la Policía, viaja desde Madrid con el objetivo de investigar el escabroso asesinato. Allí se reencuentra con Paco y Rosa, compañeros de dolor durante el salvaje final de la Dictadura. Acechado por los fantasmas del pasado, Eugenio conocerá a toda una serie de personajes que le mostrarán el lado más sórdido de la sociedad. Sin embargo, también descubrirá la solidaridad y la alegría de los vecinos del Grau, el humilde barrio de pescadores que está a punto de ser devorado por el supuesto progreso que trae el turismo de masas. Vecinos que se creen protegidos por una antigua leyenda, la Polseguera, que se manifiesta con toda la furia de la naturaleza. La crueldad y la avaricia del ser humano pondrán a prueba ese presunto poder sobrenatural.

En Nadie corre más que el plomo, Ignacio Marín recupera la novela negra de marcado carácter social denunciando injusticias y contradicciones, pero también se atreve a innovar al añadir un realismo mágico que juega con la frágil línea entre la realidad y la fantasía, entre lo onírico y lo tangible, en este homenaje a la cultura valenciana con influencias de clásicos como Vicente Blasco Ibáñez.

Una novela negra y social, de lectura frenética y poderosas descripciones.

Ignacio Marín (Madrid, 1984). Escritor y periodista afincado en Vallecas, ha ido madurando un sólido compromiso por denunciar la desigualdad y la injusticia social a través de la palabra escrita. Desde su tribuna en el periódico Vallecas Va señala en cada número a los responsables de la miseria y la pobreza que se sufren en barrios como el suyo.

Fue ganador, entre alrededor de 300 participantes de 14 países, del concurso Narrativa del Centenario del PCE con su relato «Valle de silencio», un homenaje,duro pero evocador, a la lucha guerrillera de los maquis.

Su estreno en la novela fue en 2022 con Edificio España, un crudo relato policíaco sobre el tardofranquismo y las desigualdades en el Madrid de los años setenta.

Además, su pasión por el género negro y por poner al alcance de todos la cultura le ha llevado a crear y dirigir Vallekas Negra, el primer festival de novela negra y social de Vallecas, que ya es una cita imprescindible para la cultura popular de Madrid.

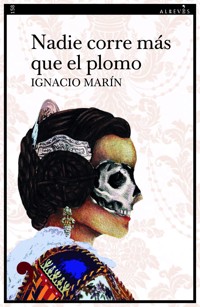

Nadie corre más que el plomo

Nadie corre más que el plomo

IGNACIO MARÍN

Primera edición: noviembre de 2023

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/ València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2023, Ignacio Marín

© de la presente edición, 2023, Editorial Alrevés, S.L.

© de la ilustración de la portada, 2023, Gem Díaz

ISBN: 978-84-19615-41-1

Código IBIC: FF

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Tragèdia cantada pel vent,

plorada per boscos de cendra.

Les llàgrimes pugen al cel

i es fa més gran la polseguera.

LA GOSSA SORDA,

«La polseguera» (2014)

Justo en el instante en el que Vicente Puig supo que iba a morir, el coche de línea de La Requenense llegaba a la estación procedente de Valencia. Recuerdo que aquella mañana compré lenguado a ochenta pesetas el kilo y lo serví en el menú del día. Desde la lonja veía amanecer cada día, y ese martes de primavera nació brumoso como en las últimas dos semanas. Con aquella calima rojiza tan característica de ese pueblo, que envolvía todo con una atmósfera alienígena. Pero en el preciso momento en que Vicente Puig supo que iba a morir, el sol se abrió paso a codazos entre las pastosas nubes para iluminarle, como si la fatal conclusión a la que había llegado fuese fruto de una revelación divina.

Porque Vicente Puig no supo que iba a morir cuando recibió el disparo que acabaría poco después con su vida. Más bien se sorprendió de ver ahí, en el portal de su casa, al que resultaría ser su asesino. Comenzó a esbozar una tímida sonrisa que atropelló el estruendo del arma detonada. Estupefacto, observó cómo brotaban de su camisa manchas rojas, mientras el homicida se escabullía por las calles empedradas del casco histórico. Movido por ignotos instintos, Vicente Puig se agarró el vientre y caminó las escasas dos manzanas que le separaban de la plaza del ayuntamiento.

Ante la dubitativa mirada de los pocos viandantes que no habían huido tras el disparo, alcanzó la plaza. Notaba el calor de la sangre resbalando por entre sus dedos, ensuciando la correa de su reloj de pulsera y empapando las mangas de la americana. Solo cuando sus piernas trastabillaron y sus ojos comenzaron a temblar, Vicente Puig supo que iba a morir. La esperanza le abandonó. Dejó caer los brazos paralelos a su cuerpo, a la vez que la considerable cantidad de sangre que contenía en sus manos. Se irguió con las pocas fuerzas que le restaban, inhalando por última vez la brisa salitrada que serpenteaba en esas calles mozárabes procedente del mar, como si quisiera llevarse al otro mundo el aroma de su querida tierra.

Aquella plaza trataba de respetar ese orden arquitectónico musulmán con una mampostería ocre más o menos mejor conseguida, a excepción del edificio del ayuntamiento, cubierto de un yeso en tonos pastel, tan de moda en las construcciones de la costa, y que resultaba absolutamente anacrónico en aquel lugar. El soñoliento policía local que custodiaba el consistorio ahogó un grito de terror cuando descubrió la figura de Vicente Puig entre las palmeras de la plaza, cubierto de sangre y mirando al cielo con los ojos entornados. Tras el sonido del cuerpo derrumbándose y el de la carrera del policía para tratar en vano de socorrerle, el lugar quedó en silencio, exceptuando el recurrente traqueteo metálico que generaba el flameo de la bandera nacional contra la oxidada asta del ayuntamiento.

Apenas unas horas después de que Vicente Puig supiera que iba a morir, mi amigo Eugenio Martín, inspector del Cuerpo Superior de Policía, cruzaba España para venir a Benissa de la Safor. El asesinato del alcalde de UCD de un tranquilo pueblo del Levante hizo saltar todas las alarmas en la capital. La extensión por el resto del país del clima de violencia política que sufrían Madrid y Euskadi era algo que la incipiente democracia no podía permitirse.

Para Eugenio, abandonar la rutina, aunque fuera unos días, era un auténtico revulsivo. La muerte de Franco no trajo en absoluto el final de la represión ni de la disidencia. Madrid se había convertido en un violento avispero, en el que afloraban constantemente nuevos grupos armados, a izquierda y a derecha, dispuestos a convertir la capital en su particular campo de batalla. El seno de la Policía tampoco se modernizó, más bien lo contrario, parecía como si con la llegada de la democracia la impunidad de torturadores y corruptos hubiese incluso aumentado.

En medio de todo aquel infierno, Martín luchaba por mantenerse íntegro, por conservar su dignidad, aunque determinadas actuaciones llevasen al límite su conciencia. O quizás eso quisiera pensar. Y lo peor de todo es que ya no era capaz de burlar la culpa cuando llegaba a su refugio, a su hogar de la calle Toledo. Ya no lograba mantener la mirada a Candela sin notar cómo los remordimientos retorcían sus tripas. Ya no contemplaba orgulloso cómo crecía su hija Cecilia, consciente de que lo hacía en un mundo con un futuro tan cruel y violento. Cuando la culpa terminó de devorar las entrañas de mi amigo, se dio cuenta de que también había devorado a su familia, dejándolo solo en aquella casa que, en vez de un hogar, se había convertido en la guarida de un monstruo.

El largo camino a través de la Nacional III al volante de su Seat 1430 color negro sirvió a Eugenio Martín para alcanzar el sólido convencimiento de que aquella misión le serviría tanto para aprender de otros policías como para despejar su atribulada mente. La misión era sencilla. Indagar si se trataba de un crimen aislado o si tras su carácter local se escondía, una vez más, la amenaza del terrorismo. Eugenio estacionó su vehículo frente a la casa cuartel de Benissa de la Safor, entre un 127 y un Land Rover Santana 109, ambos del parque móvil de la Guardia Civil. Había tenido la prudencia de concretar la hora de llegada a medio camino, por lo que los agentes salieron a recibirlo en cuanto vieron aparecer un coche con matrícula de Madrid.

—Bienvenido a Benissa, inspector Martín. Soy el teniente Medina, y este es el sargento Aldecoa, que estará a su total disposición para lo que necesite. Hemos dispuesto para usted una habitación en la casa cuartel. Supongo que estará agotado del viaje.

Los guardias parecían amables y dispuestos a ayudarlo. El teniente era corpulento, de rostro duro y cetrino, y con un marcado acento del sur. Por su parte, el sargento era fibroso, con facciones suaves y de menor estatura que su superior.

—Se lo agradezco, pero prefiero hospedarme en una pensión estos días. El viaje ha sido más llevadero de lo que esperaba, así que podemos empezar a trabajar cuando les parezca bien.

La casa cuartel era un edificio bastante austero de ladrillo, que cumplía rigurosamente con las funciones para las que había sido diseñado. Tras la puerta de doble hoja, coronada por azulejos que rezaban el preceptivo «Todo por la Patria», se encontraban las dependencias policiales y detrás, limitando con un pequeño patio, unas pocas viviendas para los guardias.

Juntos accedieron al despacho del teniente, chapado de una madera que se había impregnado con el olor de miles de cigarrillos y que emanaba un calor pegajoso en aquellos climas tan húmedos. El teniente ocupó su butaca de escay verde bajo un retrato de Franco enmarcado en oropel, que nadie se había molestado en sustituir tras el final de la Dictadura, y frente a la mesa atestada de carpetas y documentos, mientras que el sargento y el inspector tomaron asiento en las dos sillas que tenía delante. Para no desmerecer el ambiente del despacho, los tres fumaron.

—Este es un pueblo muy tranquilo, la verdad es que no nos lo explicamos —reflexionó en voz alta el teniente.

—De siempre ha sido un lugar de gente pacífica, un pueblo de pescadores. Estamos recibiendo muchos turistas en los últimos años, pero nunca había pasado nada grave. Imagínese, el asesinato del alcalde, nada menos —completó el sargento.

—¿Es usted de aquí? —preguntó Eugenio al sargento Aldecoa, calibrando lo útil que le podría resultar en la investigación.

—Bueno, de Sedaví, un pueblo cerca de Valencia.

—Supongo que le habrán informado bien en Madrid —el teniente quiso ir al grano y tomó la carpeta que había en la mesa— y ya sabrá que la víctima se llamaba Vicente Puig. —Hizo una breve pausa mientras sacaba algunas fotos del alcalde con la ropa teñida de sangre—. Le dispararon a bocajarro con una escopeta de caza. —Esta vez sacó una foto de balística—. Calibre 16, cartuchos de perdigones Saga, muy habituales, por la zona hay mucha caza de conejos. Se desangró frente al ayuntamiento, a cien metros de su casa. Cuando quisieron llevarlo al puesto de la Cruz Roja, ya había muerto.

—Aquí jamás ha habido ningún problema por política. Lo habitual son peleas de turistas borrachos en verano, incluso algo de hachís. Vienen muchos jipis, ¿sabe? Pero tanto como un asesinato…

—Después de las Vascongadas pensabas que ibas a estar tranquilo volviendo a casa, ¿eh? —bromeó el teniente Medina, forzando una sonrisa. El sargento se limitó a levantar las cejas y apretar los labios.

—¿Algún testigo?

—Por ahora nada. Era muy temprano y a esas horas las calles del centro estaban desiertas.

—¿Tenía enemigos?

—No, que sepamos. Aunque los Puig son una familia con dinero, tienen muchas huertas de naranjos por toda la comarca de la Safor. Y el dinero llama a dinero, ya sabe —respondió el sargento Aldecoa, con algo de sorna.

—No tenemos nada por ahora, inspector —se sinceró el teniente—, por lo que su presencia nos va a ser de gran ayuda. En esta carpeta encontrará toda la información que necesita, además de teléfonos y direcciones de la familia, de su partido y demás. Le deseamos suerte —concluyó, con una mirada que no supo interpretar.

Estoy convencido de que Eugenio Martín llegó a nuestro bar tras recorrer todas las callejuelas del casco antiguo. Aunque nos dijera que lo encontró a la primera, Rosa y yo sabíamos que mentía. Nos lo imaginamos torpe, mirando los letreros en valenciano como si estuvieran en chino, con la americana en la mano, sudando a ríos por culpa de las cuestas empedradas, asfixiado por esa humedad de la que carece Madrid.

La primera vez que vino a vernos, éramos fugitivos. Fugitivos de nuestro pasado, fugitivos de nosotros mismos, fugitivos de un mundo salvaje y cruel. Éramos tan ilusos que creíamos que lo dejábamos atrás para escapar de Madrid. Es imposible cuando has nacido en esa realidad, cuando la mamas, cuando la respiras a diario. Tardamos tiempo en darnos cuenta, pero al menos nuestra vida era ya diferente. Eugenio no lo sabía aún, pero también trataba de escapar de sí mismo.

—No pasan los años por ti, jodío.

Rosa no pudo evitar que una lágrima escapase por su mejilla, mientras trataba de mirar a su amigo, cuando lo que veía en realidad eran los años de Dictadura, tan violentos y convulsos como los de entonces. De los trágicos momentos, del indeleble dolor sufridos juntos. Tras la siniestra nostalgia, Eugenio explicó el motivo de su viaje. Sus visitas siempre tenían un trasfondo sórdido.

—Esa gente de UCD son los terratenientes y los burgueses de toda la vida, disfrazados de reformistas.

Mi breve soflama hizo sonreír a Eugenio.

—Tú sí que no cambiarás. Capaz eres de estar metido en líos de política también aquí.

—Bueno, ahora estamos legalizados.

—Lo fácil nunca te gustó.

—Ahora en serio. Ese Puig era un franquista de siempre, pero no andaba metido en problemas. No le convenía, era popular, caía bien.

—Raro me parece que, con todas las tierras que tenía, no se hubiera ganado alguna enemistad. —Eugenio intentaba que yo recordara algo de un tipo que apenas conocía mientras hojeaba la carpeta que le habían dado los guardias civiles.

—Eugenio…, esa clase de gente no gestiona sus tierras, se dedica a sus chanchullos en política. ¿Sabes que están planeando convertir este pueblo en el nuevo Benidorm? Eso sí que da dinero y no las naranjas. Los de la capital no sabéis qué pasa más allá de Arganda.

—¿Los de la capital? Pero si eres de Vallecas, cabrón. Oye, ¿esto qué es? —Me mostró una foto con la relación de objetos que llevaba encima el finado. Su dedo señalaba uno en concreto—. El tubito este.

El tubito este era un cilindro de madera fina, aplastado en uno de sus extremos y recubierto de hilo en el otro. Tardé en reconocer lo que era.

—Coño, es una caña de dulzaina.

—¿Y eso qué es?

—Es lo que hace sonar la dulzaina, es como una lengüeta, como un pito —gesticulaba, ante un Eugenio que me miraba como si no compartiéramos el mismo idioma.

—Recuérdame qué es una dulzaina. —Bajó la voz para que su ignorancia no fuese patrimonio de todos.

—Es como una especie de flauta, muy típica de aquí. En los pasacalles de las fiestas, la gente va con dulzainas y tabalets1, que son como tambores.

—Algo muy folclórico, entiendo.

—Sí, así es.

—Pues no me pega para un gran empresario.

—Bueno, están muy apegados a sus tradiciones… La verdad es que no te sé decir, Eugenio, tendrás que investigarlo. ¿No eres tú el policía?

Rosa sacó una cazuela de barro humeante que, en esas horas que agotaban la tarde, hizo restallar mi estómago y el rostro de mi amigo. Eran callos.

—Te tendrías que casar conmigo y dejar al comunista este que siempre está metido en líos.

Con el cuerpo satisfecho gracias a esas vísceras guisadas que tanto le gustaban y el ánimo azuzado por los vinos y la compañía de sus amigos, Eugenio salió a la fresca noche valenciana. Aún no se había acostumbrado al peso de la humedad, que arrastraba aromas de salitre y dama de noche.

Anduvo algunos metros hasta la pensión que le habíamos recomendado, situada en el segundo piso de uno de aquellos edificios ocres y polvorientos tan habituales en el centro. Subió las escaleras de terrazo haciendo crujir la arena, protagonista discreto de todas las escaleras, de todas las casas, de todas las calles de aquel lugar.

Empujó la puerta entreabierta y recibió una nueva bocanada de humedad, combinada esta vez con olores a lejía, suavizante y tubería. Una mujer de facciones amplias y poderosas salió a recibirle. Aunque aún era joven, el cabello castaño ya se veía atravesado por alguna cana. Su presencia era fuerte y orgullosa, como una tormenta al anochecer. Ana paladeaba cada palabra con un ligero acento del Levante.

—Paco y Rosa me dijeron que vendría, ¿es usted también de Madrid?

Eugenio esbozaba una sonrisa torpe por el vino de garrafa mientras firmaba en el enorme libro de huéspedes que lucía en la portada el escudo del antiguo régimen grabado en filigranas doradas.

—Sí, he venido unos días por trabajo.

—Pues servimos comidas también, por diez duros al día puede tener pensión completa.

—Solo quisiera desayunar, si es posible.

—Usted se lo pierde, cocino mejor que Rosa… pero no se lo diga.

El guiño de Ana provocó que su tez, ya bermeja por la acción del alcohol, se oscureciera un grado más. Juntos, y en un silencio incómodo, quizá para la percepción sobreestimulada de Eugenio, cruzaron el pasillo con su zócalo de madera contrachapada.

—La ducha está al fondo del pasillo, la habitación tiene lavabo, pero no funciona el agua caliente. El desayuno se sirve de siete a diez, aunque si algún día trasnocha le puedo sacar algo. Esta es la llave del portal, la puerta del hostal está abierta, siempre hay alguien —le explicó con parsimonia Ana, haciéndole entrega de las llaves en una ceremonia que ocurre en todos los hoteles, de todas las ciudades, de todos los países del mundo.

Tras desearse buenas noches, Eugenio descubrió la habitación con la curiosidad de un niño. No era gran cosa, pero era distinta. Todos los detalles eran diferentes para una rutina que le sabía asfixiante. Sonrió al sentir una picadura de frío en sus pies al pisar los azulejos, acostumbrados al parqué de su casa de la calle Mayor. Tras ordenar escrupulosamente el contenido de la maleta, abrió los postigos de la ventana y, acodado en ella, fumó un cigarrillo.

Aunque su habitación daba a un patio interior, percibía aquella brisa procedente del mar, tan ajena para él. Pero la heterogeneidad de aromas que desprenden los patios le recordó al que respiraba en la casa en la que creció. Jabones, aceites, comida… Olores ajenos que a él le resultaban evocadores.

Sus pies ya helados le urgieron a descubrir las texturas de una cama distinta e individual, tras años compartiéndola por los rigores del matrimonio. Fatigado por el viaje, ignoró los nudos y los ruidosos muelles del colchón. Emocionado por aquellas nuevas sensaciones, excitado por la ausencia de certezas sobre el crimen y acunado por el recuerdo del encuentro con sus amigos, transitó hacia el sueño con facilidad.

*

No, Paco, no es tan fácil. Ojalá. Precisamente, la excitación de estar en un lugar distinto es el motivo que el insomnio elige esta noche para aparecer. Le gusta sorprenderme. Le da igual que tenga los riñones hechos polvo tras cuatrocientos kilómetros. Le da igual el litro de vino y los callos, que tumbarían a cualquiera. Ahora estamos él y yo a solas en esa habitación de ese rincón de España. Es él el que me recuerda que el colchón tiene nudos, que a cada movimiento la cama cruje como el vagón de un Talgo o que, cada vez que alguien echa de la cadena, las tuberías suenan como si todo este edificio se fuera a venir abajo.

Es él el que me recuerda que Candela y Cecilia se marcharon por mi culpa y que están solas, en algún rincón de esa ciudad de mierda. Y que me alegro por ello. Y que además me atrevo a no sentir remordimientos.

Me costó años construir un hogar, años y esfuerzo. Me he jugado la vida en las calles, me las he visto con la peor gentuza, y he salido indemne de milagro. Todo por mi familia, por su bienestar. He luchado por contribuir a crear un futuro sin la violencia y la miseria en la que crecí. Y ahora, cuando parecía que el país mejoraría, todo se va a la mierda, todo lo mando a la mierda.

¿He obrado mal? Sí, lo sé. Con mi familia y en mi trabajo. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué podía hacer? Yo lo intento, de verdad que intento ser mejor persona, ser mejor profesional, pero es difícil cuando la rutina te arrastra, cuando te arrastra esa sociedad, este país siempre en combustión. Todos los días tiene que pasar algo, todos los días se cargan a un chaval que estaba en el lugar equivocado o vuela por los aires un autobús con veinte guardias civiles dentro. Siempre estamos al borde de otra guerra civil. ¿Cómo voy así a parar cinco minutos a pensar en qué estoy haciendo, en cómo lo estoy haciendo? No es fácil, joder.

Me desespero al saber que el tiempo corre en mi contra. Que ya soy demasiado viejo para cambiar, o que aún no es demasiado tarde. Las preguntas me hieren como puñaladas. ¿Esta es realmente la vida que quiero? ¿Me quiero jubilar así? ¿Morir así? ¿Cómo me recordarán entonces? Eugenio Martín, ese que consagró su vida a la represión de un Estado injusto, a perpetuar los privilegios de unos pocos. ¿Estoy a tiempo para empezar de nuevo? En cualquier sitio, aquí mismo, como hicieron Paco y Rosa. Ellos sí que se atrevieron a decidir su futuro, dejando atrás toda la violencia, todo el odio, sus vidas frustradas. ¿Por qué no? ¿Acaso soy un cobarde?

El insomnio no me escucha, pero parece entenderme. Me abraza, me asfixia para que no me escape de la prisión de mis pensamientos, de mis dudas. Cada crujido de la cama me desvela un poco más. Cualquier sonido me recuerda que cada vez falta menos tiempo para que amanezca un día en el que estaré cansado, torpe. No podré analizar con claridad las pruebas, crear hipótesis, refutarlas. Una decepción para mi comisario, para mis amigos, para mi familia. Una decepción para mí mismo.

Escucho pasos, maldita sea, debe de acercarse la mañana. No hay duda, ya están sonando los pájaros ahí fuera. Intento concentrarme en mi respiración, otras veces me ha funcionado. Aunque sea una hora, podría descansar. Intento dejar mi mente en blanco. Parece que ya solo hay silencio. Qué difícil… Ay, Paco, no tienes ni puta idea.

1 El tabalet es un instrumento de percusión que, junto a la dolçaina o dulzaina, forman parte importante del folclore valenciano. (N. del A.)

Tras una noche de descanso, en la que pudo distraer sus pensamientos de la rutina que le atormentaba, Eugenio desayunaba estudiando los documentos de la carpeta que le dieron los guardias y tomando notas en su cuaderno. Se regía escrupulosamente por los postulados del método científico: trazaba hipótesis y trataba de comprobarlas empíricamente. Pocas veces se dejaba llevar por corazonadas. No creía en las casualidades, solo en las causalidades. Era bueno, se sabía bueno.

Resolvió el caso del Edificio España, contra todo pronóstico y contra todo un régimen corrupto. Paró los pies, aunque fuera durante unos instantes, a la impunidad de los poderosos. Sin embargo, el precio a pagar fue desorbitado. En cualquier otro país sería un policía famoso, pero aquí tuvo que callar, tuvo que permanecer en el anonimato. Tuvo que mirar a otro lado. Con suerte pudo continuar haciendo su trabajo. Es difícil creerse incorruptible en un cuerpo gangrenado.

—¿Otra taza de café? Eso es que no ha dormido bien.

—El colchón hace un pelín de ruido.

—Puedo cambiárselo si le molesta.

—No se preocupe, Ana, solo echo de menos mi cama.

Tras mentir, el inspector Martín diseñó la agenda del día. Primero, visitaría el ayuntamiento, a los compañeros del alcalde y, después, a su familia. Todo estaba cerca para alguien acostumbrado a las distancias de Madrid. Pasear le permitiría aclarar sus ideas, a la vez que se empaparía del ambiente de la localidad. Pero al salir al empedrado, aún húmedo del rocío de la mañana, su plan se desbarató.

—Buenos días, inspector.

El sargento Aldecoa levantó la vista del periódico que leía apoyado en el Land Rover Santana blanco y oliva, mostrándole una franca sonrisa. Cerró Las Provincias, lo dobló por la mitad y se lo tendió.

—Le vendrá bien leer la prensa.

—Sargento, no le esperaba esta mañana.

—Nos dijo que iría al ayuntamiento, ¿no? Pues yo estoy para ayudarle en todo lo que necesite.

—Seguro que tiene mucho que hacer…

Eugenio se arrepintió del comentario, el guardia parecía amable y solícito, no se lo merecía. Intentó enmendarlo con una sonrisa y algo de conversación mientras subía al todoterreno.

—¿Qué me puede decir del alcalde?

—Aquí era muy querido. Llevaba mandando como una década. Con la democracia se presentó por UCD, pero habría salido con cualquier otro partido.

—Y ahora, ¿cómo quedan las cosas en el ayuntamiento?

—Bueno, supongo que lo sustituirá Salvador Payá, otro empresario muy importante. Los Payá son una familia de industriales que tienen fábricas por toda la provincia. Crea trabajo, que al final eso es lo que importa.

El policía escuchaba mientras leía la noticia con la que abría, a varias columnas, el diario.

—Asesinado el alcalde de Benissa de la Safor. Vicente Puig, alcalde ucedista de Benissa de la Safor y empresario agrícola, fue asesinado a primera hora de ayer en el portal de su domicilio por causas que aún se desconocen. El político de sesenta y cinco años, casado y padre de un hijo, se dirigía al ayuntamiento de la localidad valenciana cuando, según fuentes policiales, un desconocido que se dio a la fuga le disparó a quemarropa con un arma de fuego, provocándole heridas incompatibles con la vida. Vicente Puig, alcalde de Benissa de la Safor desde 1968, era además un reconocido empresario del sector hortofrutícola. Las pesquisas policiales continúan para localizar a los responsables.