4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Redstart Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

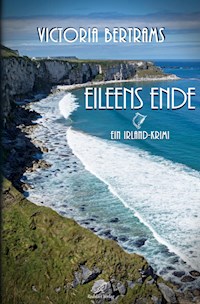

John Raymond hat sein Leben im Griff. Er hat den Drogen abgeschworen und kann sich mit Jobs als Studiomusiker über Wasser halten. Da erfährt er vom Tod seiner Mutter. Für ihn steht fest: Die Trinkerin ist Opfer ihres Lebenswandels geworden. Ähnlich sieht das die ermittelnde Polizei, die Galway Garda. Als John allerdings mit seiner Freundin Ines zur Beerdigung in den Westen Irlands kommt, wird ihm klar, dass auch seine Ma ihre Dämonen besiegt hatte. Und dass sie keines natürlichen Todes gestorben ist. »Ein Muss für alle Irland-Fans.« AACHENER NACHRICHTEN

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19 Kapitel

20. Kapitel

Epilog

Nachwort

Prolog

»Großartig! Das war’s schon.« Robert, der wuchtige Toningenieur des Studios Liverpool One, stoppte die Aufnahme und lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl zurück.

Die Sängerin Levine stand neben Robert. Sie beugte sich über das Pult und betätigte die Sprechtaste. »Super! Genau so wollten wir es haben! Wie Mr Slowhand höchstpersönlich.«

Im Studio B hinter der Glasscheibe lächelte John etwas verlegen. Er nahm den Kopfhörer ab und stöpselte seine Gibson aus.

Gleich beim ersten Anlauf hatte er den Gitarrenpart für eine angesagte Band aus Birmingham perfekt eingespielt – und so seine Miete für diesen Monat gesichert, dachte Ines, die bei Robert und Levine im Kontrollraum saß. Obwohl sie schon etliche Aufnahmen verfolgt hatte, fand sie die Atmosphäre im Tonstudio immer noch spannend, dafür nahm sie es sogar in Kauf, dass Robert Kettenraucher war. Sein stets überquellender Aschenbecher stand direkt vor dem Verbotszeichen mit der rot durchkreuzten Zigarette am Kontrollpult. Er war in seinem Job so gut, dass alle darüber hinwegsahen.

Erst recht genoss Ines es natürlich, wenn ihr Liebster dort hinter der Scheibe stand. Zwar würde sein Name wieder nur in einer Mini-Zeile auf dem Booklet stehen – Gitarre auf »Love your Enemies«: John Raymond – aber mittlerweile hatte er sich mit diesen Jobs schon einen richtig guten Ruf erarbeitet. Irgendwann würden die Leute auch auf seine eigene Musik neugierig sein, das war die große Hoffnung. Und dann würde seine Band im Studio stehen und seine Songs einspielen.

John tauchte bei ihnen im Kontrollraum auf. »Kann ich mal hören?«, fragte er sofort.

»Klar.« Robert schickte den langsamen Gitarrenpart auf die Studio-Monitore.

John lauschte konzentriert, verzog an einer Stelle die Mundwinkel, schien jedoch insgesamt mit seiner Arbeit zufrieden.

»Echt perfekt«, lobte Levine nochmals. Sie hatte kleine Tanzbewegungen gemacht, während der Sound den Raum füllte, und Ines konnte sich gut vorstellen, wie sie das Stück auf der Bühne präsentierte. »Hast du nächste Woche noch einmal Zeit? Ich denke, wir könnten deine Unterstützung auch bei einem anderen Song brauchen.«

»Immer gern.« Sein Handy klingelte.

»Ich würde dir dann mal die Rohfassung schicken«, sagte die Sängerin.

John nickte. Als er auf sein Telefon schaute, wirkte er irritiert. »Jeff! Hallo, was gibt’s?«

Jeffrey war sein in New York lebender, älterer Bruder. John und er hielten zwar Kontakt, Anrufe waren jedoch eher selten.

»Was?!« In Johns Mimik sah Ines einen Mix unterschiedlicher Gefühle: Entsetzen, Trauer, aber auch so etwas wie Angst. Gleich darauf schien es, als fiele ein Vorhang und er sagte sehr kontrolliert: »Na ja, war absehbar, oder etwa nicht?«

Levine verabschiedete sich leise von Robert, nickte Ines zu und verschwand.

Während sein Bruder antwortete, starrte John über das breite Mischpult hinweg in das leere Studio. »Wenn du extra nach Irland bist, weil sie sich tot gesoffen hat – deine Sache!«, brach es aus ihm hervor.

Robert steckte sich eine weitere Zigarette an, setzte seinen Kopfhörer auf und startete eine Tonspur. Ines hörte, wie Jeffrey mit erhobener Stimme reagierte. Zwar verstand sie nichts, aber der erregte Tonfall drang bis zu ihr durch. Es ging um die Mutter der beiden, das war ihr klar.

»Das ist doch Schwachsinn! Wer soll denn – und warum? Wie kommst du denn auf so eine Idee?«

Dieses Mal erfolgte die Antwort seines Bruders leiser. Ines studierte Johns schmales Gesicht, versuchte in den hellbraunen Augen zu erkennen, was in ihm vorging.

Schließlich seufzte er auf. »Aber du weißt doch …« Er hatte die rechte Faust geballt, sein ganzer Körper wirkte so angespannt, als bereite er sich auf einen Boxkampf vor. »Ja, gut, verdammt noch mal. Ich komme. In Ordnung!« Ohne eine Antwort abzuwarten, beendete er das Gespräch. Mit langsamen Bewegungen steckte er das Handy in die Tasche seiner Jeans, dann sah er Ines an:

»Meine Mutter ist tot. Und Jeff – Jeff hat die fixe Idee, dass jemand nachgeholfen hat.« Er machte eine lange Pause, in der Ines vergeblich nach Worten suchte. »Ich muss wohl hin«, schloss er endlich.

»Nach Dublin?« Das einzige, was Ines in diesem Moment einfiel, war, dass John aus der irischen Hauptstadt kam.

»Galway. Offenbar hat sie zuletzt an der Westküste gelebt.«

*

Auf dem Weg die Parr Street hinunter wischte John wie verrückt auf seinem Smartphone herum. »Es gibt einen billigen Flug nach Dublin«, murmelte er. »Aber erst morgen Abend. Viertel nach acht dort, und dann noch mit dem Bus quer durchs Land, da komme ich erst mitten in der Nacht an.« Auf einmal hatte er es sehr eilig, die Reise anzutreten. Ines hatte das Gefühl, dass er es hinter sich bringen wollte.

Der Liverpooler Ausgehabend begann. Ines wich einer entgegenkommenden Frau im knappen Minikleid auf hohen Absätzen aus. Dann legte sie ihrem Freund den Arm um die Seite. »Du musst da nicht allein durch«, sagte sie sanft. »Ich begleite dich.«

In Johns Blick lag Irritation, Sehnsucht, aber auch Abwehr. »Das musst du nicht«, sagte er schließlich.

»Ich will es aber.« Sie wusste besser als jeder andere, wie stark John sein konnte, und dass er auch diese Situation allein durchstehen würde – aber er sollte es nicht müssen, dachte sie. Immerhin war sie seine Freundin!

»Das ist doch völlig irre!«, meinte John nach einer kurzen Pause. »Jeff will einfach nicht wahrhaben, dass sie sich selbst zugrunde gerichtet hat.« Er starrte vor sich hin auf den Bürgersteig. »Herzversagen. Das passt doch, oder?« Er klang herausfordernd.

Ines war gelernte Krankenschwester und hatte auch einige Jahre in dem Beruf gearbeitet; sie konnte ihm nur sagen, dass es so einfach nicht war. »Klar versagt das Herz schneller bei Menschen, die Raubbau an ihrer Gesundheit betreiben«, begann sie, merkte aber, dass John nicht bei der Sache war.

»Montagnacht schon«, sagte er fast tonlos. »Jeff – irgendwoher hatten sie seine Telefonnummer und er ist gleich in den ersten Flieger.«

»Es ist gut, wenn du auch hinfährst«, versicherte Ines ihm. »Wenn wir hinfahren.«

Sie erreichten die Hanover Street. Hier waren bereits jede Menge Menschen in der warmen Juniluft unterwegs von einem Pub in den nächsten, von einem Restaurant in eine Bar. Später würden dann die Clubs gestürmt werden.

»Sollen wir uns nicht irgendwo reinsetzen?«, fragte sie.

John war schon wieder mit seinem Handy beschäftigt.

»Dann können wir in Ruhe die beste Reisemöglichkeit heraussuchen.«

»Okay, gut«, stimmte er widerstrebend zu.

Sie landeten im McCartneys, weil es in der Hotelbar relativ leer war. Ines fragte John, was er trinken wolle.

»Na, wir stoßen doch auf meine Mutter an! Also was Hartes, Billiges. Fusel.« Er lehnte seinen Gitarrenkoffer an eine der Bänke aus rotem Kunstleder, ließ sich selbst darauffallen.

Ines ging zur Theke und bestellte einen irischen Whiskey für ihn und ein Stout-Bier für sich.

»Was ist denn eigentlich passiert?«, fragte sie, als sie mit den Getränken zurück an den Tisch kam.

»Montagnacht ist sie gefunden worden – auf der Straße.« Er legte beide Hände um das Whiskeyglas. »Der Rettungsarzt konnte nur noch den Tod feststellen.«

»Das hört sich aber wirklich seltsam an«, meinte Ines. »Sie war doch noch nicht alt, oder? War sie herzkrank?«

»Sie war eine Säuferin!« John sah sie an, als frage er sich, warum sie ihn nicht verstehen wollte. Er hob sein Glas an die Lippen und kippte den Whiskey in einem Schluck herunter. »Eine verdammte Säuferin«, hängte er sehr leise an.

»Es wird doch bestimmt eine Obduktion gemacht«, hakte Ines nach.

John zuckte die Achseln. »Jeff meint, es sei alles anders gewesen. Sie hätte nicht mehr gesoffen, aber irgendwas erzählt, dass sie sich verfolgt fühlte.« Er schnaubte laut auf. »Klar: Verfolgungswahn. Passt doch auch!« Der Blick, mit dem er Ines nun fixierte, war regelrecht wild.

1. Kapitel

Um sieben Uhr früh waren sie in Johns altem Rover unterwegs in Richtung Holyhead, wo um Viertel nach neun die Fähre nach Dublin ablegte. John war übernächtigt und verkatert. Normalerweise trank er wenig Alkohol, im McCartneys hatte er es jedoch nicht bei dem einen Whiskey belassen. Dabei brütete er die meiste Zeit stumm vor sich hin.

Ines war immer bewusst gewesen, wie anders als sie selbst John aufgewachsen war. Während sie in Dresden von liebevollen Eltern umsorgt wurde, war seine alleinerziehende Mutter überfordert gewesen und hatte getrunken. John selbst entwickelte in der Folge ein massives Drogenproblem, und über lange Jahre hinweg gab nur die Musik ihm ein wenig Halt. Erst seit sie ein Paar waren, konnte er das Leben etwas leichter nehmen. Ein Jahr ging das mit ihnen nun schon, eine schöne, aber auch schwierige Zeit.

Über seine Familie sprach John so gut wie nie. Es war klar, dass er von seinem früheren Leben in Irland nichts mehr wissen wollte, es abgestreift hatte wie eine alte, ungeliebte Jacke. Und nun waren sie unterwegs in seine ehemalige Heimat – mit der Fähre, obwohl die Tickets viel teurer waren als der Flug. Einen Tag in Liverpool auf den Abflug zu warten, kam für John nicht in Frage. Vielleicht fürchtete er, dass er kneifen würde, wenn er sich nicht sofort auf den Weg machte. Ines hatte auch das Gefühl, dass es ihm wichtig war, sein Auto dort zu haben. Um unabhängig zu sein, jederzeit wieder fliehen zu können? Vielleicht auch, weil er so problemlos die Gitarre mitnehmen konnte, die auf der Rückbank lag.

Erst spät am Vorabend waren sie aus dem Pub aufgebrochen und zu dem winzigen Haus in der Prescot Road gefahren, das John mit zwei Studenten gemietet hatte. Am Morgen mussten sie dann noch zu Ines’ Bleibe am Sefton Park, wo sie schnell eine Reisetasche mit dem Nötigsten packte.

»Ich war noch nie in Wales«, sagte Ines, als sie nach gut einer Stunde Fahrt das zweisprachige Willkommensschild passierten. »Dabei ist es so nah.«

»Wir sollten mal ein Wochenende an der Küste oder in Snowdonia verbringen«, meinte John. »Es ist wirklich schön da. Aber jetzt geht’s ja erst mal nach good old Ireland.« In seiner Stimme war nichts als Ablehnung.

»Für mich auch neues Terrain.« Sie war gespannt darauf, ein wenig mehr über Johns Herkunft zu erfahren und seinen Bruder kennenzulernen, der früher eine sehr wichtige Rolle für ihren Liebsten gespielt hatte. Jetzt war aber kaum der richtige Augenblick, das zu sagen.

»Na ja, es gibt Menschen, die sagen, man könnte auch dort gut Urlaub machen.« John rieb sich mit der rechten Hand die Stirn, streckte sie dann in Richtung seiner Freundin aus. »Sorry, ich will es dir nicht schwer machen. Immerhin hast du Semesterferien, und vielleicht kann es für dich ja ganz nett werden.«

Ines ergriff seine Rechte und drückte sie. Sie studierte an Paul McCartneys Popuni LIPA. Dort hatte sie auch John kennengelernt, der im vorigen Sommer seinem Abschluss gemacht hatte. Eigentlich hätte sie in den Ferien im Krankenhaus jobben müssen, um ihre Finanzen aufzubessern. Obwohl sie sehr sparsam lebte, herrschte in ihrer Kasse ziemliche Ebbe. Aber das konnte sie nach ihrer Rückkehr aus Irland immer noch.

Als sie später direkt neben dem tiefblauen Meer entlangfuhren, fühlte sie sich wirklich wie im Urlaub. Aus den Autolautsprechern tönte Van Morrison mit »Beside You«, und John schien etwas entspannter, klopfte den Takt auf dem Lenkrad mit.

Sie erreichten Holyhead früh genug, um noch ein wenig herumzuspazieren, bevor John das Auto in den Bauch der Fähre rangierte und sie sich in den Aufenthaltsraum setzten. John rollte seine Cordjacke zusammen und nutzte sie an seinem Platz am Fenster als Nackenstütze. Er schloss die Augen und schlief fast sofort ein. Ines verfolgte das Ablegeprozedere und ließ dann ihren Blick über die Irische See schweifen, bis sie ebenfalls die Müdigkeit übermannte.

*

»In Kürze werden wir in Dun Laoghaire anlegen«, verkündete die Stimme aus dem scheppernden Lautsprecher um zehn nach zwölf.

»Das ist ja eine Sprache!«, amüsierte Ines sich. Sie hatte den Namen des Fährhafens gelesen und brachte ihn beim besten Willen nicht mit dem Gehörten zusammen.

»Unlogisch wie fast alles hier«, knurrte John.

»Da hast du Recht, mein Lieber. Aber ist es nicht trotzdem schön, nach Hause zu kommen?«, sprach ihn eine alte Frau auf ihrem Weg zum Ausstieg an.

Während Ines sich irritiert fragte, ob die beiden sich kannten, begann John zu lachen. »Auch nach elf Jahren wird man noch als Paddy erkannt«, gab er mit einem schiefen Grinsen zurück und hängte etwas für Ines Unverständliches an, das sehr freundlich klang.

Die Frau strahlte und antwortete in der gleichen Sprache, bevor sie weiterging. Ines schien es, als würde sie einen Segen aussprechen.

So etwas Ähnliches sei es gewesen, bestätigte John, als sie die Treppe zu dem Autodeck hinunterliefen.

Eine halbe Stunde später durchquerten sie bereits ausgedehnte Wohnviertel im Großraum Dublin, und bald darauf sah die Landschaft rechts und links der Straße genauso grün und frisch aus wie auf einem Werbeplakat für Irland. John schien nichts davon zu sehen, er umklammerte das Lenkrad und fuhr sehr schnell. Wieder lief Van Morrison, dieses Mal verfehlte die Musik ihre Wirkung auf ihn. Ines überließ ihn seiner Stimmung; sie genoss den Ausblick, las zwischendurch etwas über Galway im Internet.

Als sie sich der Stadt näherten, bat John sie, die Navigation ihres Handys zu aktivieren. Sie wurden durch ausgedehnte Gewerbegebiete gelotst, passierten Schilder nach Old Town, City Center und Galway Harbour, die sie sämtlich links liegen ließen.

Um kurz nach drei hieß es: »Sie haben Ihr Ziel erreicht.« Die Henry Street war eine schmale Straße mit niedrigen Häusern, Nummer 32 sah mit seiner grau verputzten Fassade unscheinbar aus. John rangierte den Rover in eine Parklücke ein paar Meter weiter und sie stiegen aus.

»Hier also.« John blieb mitten auf der Straße stehen und starrte das Haus an.

Ines trat zu ihm und legte ihren Arm um seine Seite. Er war kaum größer als sie und schmal; normalerweise spürte sie bei einer Umarmung dennoch stets die Kraft, die in ihm steckte – jetzt war da nur Mutlosigkeit.

Endlich gab er sich einen Ruck, und sie gingen zu der hölzernen Haustür. Das obere Klingelschild zeigte den bunt gemalten Namen Larissa Raymond. Kaum hatte John die Taste betätigt, hörten sie auch schon im Innern Schritte die Treppe hinunterkommen.

»Kleiner!« Obwohl die Brüder unterschiedliche Väter hatten, sah Jeffrey John zum Verwechseln ähnlich. Er war auch keinesfalls größer, registrierte Ines, als die beiden voreinander standen und sich anschauten, bevor sie sich in die Arme schlossen.

»Du musst Ines sein«, begrüßte Jeff sie. »Schön, dich kennenzulernen.« Selbst der warme Blick aus seinen braunen Augen ähnelte dem Johns, die vier Jahre Altersunterschied zeigten sich in einigen Fältchen sowie einem zurückweichenden Haaransatz. »Wollen wir hochgehen?«

»Lass uns doch erst ein bisschen die Beine vertreten«, schlug John vor und hängte an, sie seien den ganzen Tag unterwegs gewesen.

»Klar, kein Problem.« Mit Sicherheit registrierte Jeff die dunklen Schatten unter seinen Augen und die Unsicherheit in der Mimik. »Gehen wir zum Wasser«, schlug er vor.

Durch ein Kneipenviertel, das quasi vor der Haustür begann, erreichten sie den Fluss Corrib. »Da vorne«, Jeffrey deutete nach rechts, »mündet er in die Bucht. Der Atlantik ist ganz nah.« Passend ertönte im gleichen Moment das laute Kreischen einer Möwe über ihnen. In der Luft hing der salzige Geruch des Meeres. »Das Viertel auf dieser Seite wird Claddagh genannt – früher haben hier nur Fischer gelebt.«

Er kannte Galway bereits. Im vergangenen Jahr hatte er die Mutter besucht. »Sie wollte dich anrufen oder dir schreiben, das hat sie immer wieder gesagt«, versicherte er John.

Der zuckte betont gleichgültig die Achseln. »Bei dem Wollen ist es geblieben.«

Jeffrey nickte wissend und legte seinen Arm um die Schulter des Jüngeren.

Bei dem großen Bruder gelang es John nicht, seine Gefühle zu unterdrücken. Er wand sich aus der Umarmung heraus: »Du hast mir noch nicht mal gesagt, dass du hier warst! Ganz davon abgesehen, dass du ja auch nach Liverpool hättest kommen können!«

»Es tut mir leid«, beteuerte Jeff. »Ich habe sehr wenig Urlaub und es gibt eine gute Verbindung vom JFK zum Shannon Airport.« Warum er John nichts von dem Besuch erzählt hatte, sagte er nicht. Stattdessen fügte er an: »Aber weil ich hier war, weiß ich eben auch, dass es ihr gut ging. Es war nicht mehr wie früher!«

Er suchte den Blick seines Bruders, aber der sah starr aufs Wasser und murmelte: »Was heißt das schon.«

»Wird es denn eine Obduktion geben?«, fragte Ines.

»Ja. Wohl noch heute«, antwortete Jeffrey.

»Gut. Danach wisst ihr mehr.«

Der Ältere nickte. John zuckte die Achseln als wollte er ihnen weismachen, dass ihn das alles nicht interessierte.

Sollte sie weiter nachfragen, was es damit auf sich hatte, dass die Mutter sich verfolgt fühlte? Ines fand ihre Rolle in der Familien-Konstellation sehr schwierig.

Jeff deutete auf die Brücke, und sie setzten sich in Richtung Altstadt in Bewegung. Dort, in den verwinkelten Straßen und Gässchen, spielten überall Musiker, manche von ihnen waren richtig gut, alle sorgten für eine sorglose Festivalstimmung bei den vielen Menschen, die unterwegs waren.

»Was war das jetzt, dass jemand hinter Ma her war?«, fragte John in aggressivem Tonfall, als sie auf der Fußgängerzone einer Band lauschten, deren Mitglieder auf Absperrpollern standen und so neben der musikalischen noch eine artistische Show boten.

»Wir haben letzte Woche telefoniert und da sagte sie, dass sie in letzter Zeit ab und zu so ein komisches Gefühl hatte.«

John verzog die Mundwinkel.

»Als wenn einer hinter ihr her wäre.«

Die Musiker sprangen mit bewundernswerter Eleganz von den Pollern und verbeugten sich vor ihrem begeistert applaudierenden Publikum. Der Geiger zog seinen alten Filzhut und ging damit herum. Ines kramte in ihren Taschen. Sie mussten dringend Geld umtauschen. Ein paar Euro hatte sie noch von ihrem letzten Besuch in Dresden, zwei davon warf sie in den Hut. Es tat ihr leid, nicht mehr zu geben, aber der Musiker strahlte sie an.

»Tja«, machte John nur.

»Ich weiß doch auch nicht!«, bekannte Jeffrey. Er sah nun sehr müde aus. »Sie hat es auch gleich selbst abgetan und gesagt, wahrscheinlich würde sie spinnen.«

*

Die Wohnung der Mutter erweckte jedenfalls nicht den Anschein, als habe dort ein unglücklicher, verwahrloster Mensch gelebt. Ines hatte es in der Notaufnahme des Dresdner Diakonissenkrankenhauses mit einigen Alkoholikern zu tun gehabt und wusste, dass viele die Sucht gut versteckten. So wie John von seiner Mutter sprach, hatte sie sich jedoch auf eine dreckige Müllhalde eingestellt.

In der oberen Hälfte des kleinen Hauses in der Henry Street waren Küche und Bad picobello sauber, Wohnraum und Schlafzimmer sehr liebevoll eingerichtet und ausstaffiert. Farbenfrohe Vorhänge und gewebte Teppiche auf dem alten Holzfußboden sorgten für eine warme Atmosphäre, überall an den Wänden hingen Bilder – Drucke von bekannten Gemälden, Fotos, in der Küche über einem winzigen Essplatz ein Beitrag über John aus einer Liverpooler Zeitschrift. Stadtbekannter Gitarrist John Raymond mit »The Distant Stars« auf Tour lautete der Titel, darunter zeigte ein Foto John mit seiner Gibson vor dem prachtvollen Eingangstor des LIPA.

»Sie war stolz auf dich«, sagte Jeff. »Bin ich übrigens auch.«

John öffnete einen der Hängeschränke, suchte und fand ein Glas, hielt es unter den Wasserhahn. »Unsinn«, sagte er.

Ines verdrehte die Augen in Jeffreys Richtung, der lachte. »Logisch, es wurden ja in unserer Familie schon viele mit Eric Clapton verglichen und von einer angesagten Band angeheuert.«

»Immer dieser Quatsch mit Clapton«, murrte John, und Ines wusste, wenn er seine Gitarre zur Hand hätte, würde er jetzt spontan einen Lauf zum Niederknien spielen – aus reiner Verlegenheit.

An einer Magnetpinnwand sahen sie ein paar Zettel mit Notizen: Reinigung und Gasabrechnung?, eine Adresse – und Fotos. Auf einem erkannte Ines die Mutter, die sie nie gesehen hatte, sofort: Die zierliche, kleine Frau Anfang 50 mit dem fein gezeichneten Gesicht stand auf einer Klippe hoch über dem Meer. Ihr dunkles, von grauen Strähnen durchzogenes Haar war lose zusammengebunden. Sie sah glücklich aus. John fasste an seinen eigenen, tief sitzenden Zopf.

Auf einem anderen war sie in einem schwarzen T-Shirt mit Aufdruck eines Scherenschnitt-Kopfes inmitten von sechs jüngeren Menschen in gleichen Oberteilen hinter einer Pubtheke zu sehen. Alle wirkten sehr fröhlich.

»In der Kneipe hat sie gearbeitet«, sagte Jeffrey. »Im King’s Head.«

»Na, das passt ja«, meinte John. »Ein Job im Pub.«

Ein drittes Bild sah aus wie ein Selfie, es zeigte die Frau mit einem Mann, auch er deutlich jünger als sie. Vermutlich war es am gleichen Tag entstanden wie das erste, denn man sah wieder das Meer im Hintergrund, und Larissa Raymond trug die gleiche weit offen stehende Bluse. Die beiden waren eng umschlungen.

John wandte sich ab und verließ die Küche, Jeffrey folgte ihm. Ines beschloss, sie ein wenig allein zu lassen und Tee zu kochen. Während sie auf das Abspringen des Wasserkochers wartete, betrachtete sie die Fotos genauer, verglich das Gesicht des Mannes in Larissas Armen mit denen der drei männlichen Kollegen. Nein, er gehörte nicht zu dem Pub-Team.

Aus dem angrenzenden Wohnzimmer hörte sie Johns Gitarre. Er spielte einen komplizierten Blues-Part. Ines stellte Tassen, Zucker und Milch auf ein Tablett, fand in einem der aufgeräumten Schränke eine Packung Kekse, die sie dazulegte. Was sie auch in einem Körbchen in einer Schublade sah, waren ein paar Joints, säuberlich gedreht und oben zugezwirbelt, rauchbereit.

Als sie in den Wohnraum kam, fragte John gerade stockend, wo die Mutter gestorben sei. Die Gitarre ruhte in seinem Schoß, eine Hand lag griffbereit am Hals, die andere auf dem Korpus.

»Da, wo wir am Fluss gestanden haben«, antwortete Jeffrey. »Sie war wohl auf dem Nachhauseweg vom King’s Head.« Er klang sehr nüchtern, dabei spürte Ines jedoch seine Trauer.

John nickte. »Lass uns später dahingehen, in diese Kneipe«, forderte er und riss eine Saite an.

*

Bevor sie in die Altstadt aufbrachen, sahen die Brüder die wenigen Unterlagen durch, die sie in der Wohnung fanden. Ein Testament war nicht darunter, aber es gab auch keinerlei Vermögen. Auch keine Schulden – die Eingänge auf ihrem Konto hatten immer gerade eben für die Ausgaben gereicht. Eine Sterbeversicherung existierte, die wohl die Kosten für die Beisetzung abdecken würde.

»Ich hoffe, die können wir dann auch morgen planen«, sagte Jeff. »Ich fliege am Dienstag schon wieder zurück, und es wäre schön –« Er brach ab.

»Warum soll das nicht gehen?«, fragte John. »So oder so«, hängte er nach einer winzigen Pause an.

Zu der Frage, ob die Mutter kirchlich bestattet werden wollte, fanden sie keinen Hinweis. Die Brüder gingen davon aus, auch wenn sie sich einig waren, dass sie nicht religiös gewesen war. Ines spürte, wie sehr das katholische Irland eine fremde Welt für sie als in Ostdeutschland Aufgewachsene war.

Bei ihrer Suche waren Kinderfotos und Schulzeugnisse der Brüder aufgetaucht, zwei weitere Artikel über John, und Jeffreys Hochzeitsbild. »Es ist seltsam, wenn man sein eigenes Leben da wiedersieht«, meinte Jeff.

Es war ein warmer Abend, noch taghell, mit sehr vielen Menschen auf den Gehwegen, der Brücke, überall.

John nickte. »Dass sie überhaupt an die Sachen über meine Auftritte gekommen ist.«

Es berührte ihn durchaus, dass seine Mutter aus der Distanz seine Entwicklung verfolgt hatte, hörte Ines heraus. Sie griff nach seiner Hand. »Irgendjemand postet doch immer etwas auf Social Media.«

Auf der Mitte der Fahrbahn kam ihnen ein Junggesellinnenabschied entgegen, laut singend und lachend stürmten sie in rosafarbenen Minikleidern voran.

»Das ist wie in Liverpool hier«, stellte John fest, und er meinte es nicht als Kompliment, sondern es schien ihm zu viel Trubel zu sein.

Ines verstand ihn gut. Schon bei der Vorstellung, ihre Mutter sei gestorben, verabscheute sie jeden einzelnen feierlustigen Menschen.

Das Haus in der Fußgängerzone, in dem sich der King’s Head befand, war ein sehr alter Fachwerkbau; die Fassade bestand fast komplett aus kleinen, quadratischen Fenstern mit knallrot lackierten Rahmen. An der Seite hing das Kneipenschild mit dem Scherenschnitt-Kopf, der auch die T-Shirts der Bedienungen zierte. An dem schönen Abend waren die Tische draußen doppelt und dreifach belegt, überall standen Leute mit einem Pint in der Hand, und auch der Innenraum der Kneipe war rappelvoll. Dort sah sie aus wie ein Irish Pub aus dem Bilderbuch, der sich tief in das Gebäude hineinzog und über zwei Ebenen verfügte.

Auf der Empore am hinteren Ende spielte eine Band Songs von Bob Dylan, mit den Gesprächen der vielen Gäste dazu ergab sich ein extremer Geräuschpegel. Ines fand das Treiben nach dem Tod einer Angestellten befremdlich. Sie sah die Brüder unschlüssig an: Wollten sie wirklich hierbleiben?

Johns Reaktion bestand darin, sie in Richtung Bar zu schieben, wo gerade zwei Hocker freigeworden waren. Er blieb stehen, Ines und Jeff setzten sich. Schnell kam ein Barmann zu ihnen, beugte sich vor und fragte durch den Lärm hindurch, was sie trinken wollten. Er war einer der Männer von dem Foto an der Küchen-Pinnwand.

Jeffrey bestellte ein Lager, Ines ein Stout, John ein Ginger Ale. Als der breitschultrige Mann ihnen die Gläser hinschob, fragte John, ob er Larissa Raymond gekannt habe. Er musste es fast rufen, und seine Stimme hörte sich brüchig an.

»Larry? Klar. Schreckliche Geschichte. Wir waren alle total geschockt.« Damit wandte er sich bereits wieder ab, weil am anderen Ende der Theke nach ihm verlangt wurde.

»Larry«, wiederholte John leise. Jeff trank einen Schluck Bier.

Der Barkeeper kehrte zu ihnen zurück. »Kanntet ihr sie besser? Wisst ihr, was passiert ist, also –«

Jeff räusperte sich. »Wir«, er deutete auf John und sich, »wir sind – waren – ihre Söhne.«

»Was? Heilige Scheiße! Tschuldigung. Mein Beileid. Ich bin Luke.« Er streckte ihnen die Hand über die Theke. »Die nächste Runde geht aufs Haus, für Larry, also ...« Er wusste nicht, wie er fortfahren sollte.

»Das ist nett«, meinte Jeff etwas steif. »Und nein, wir wissen noch gar nichts. Es wird eine Obduktion gemacht.«

»Mann, sie wirkte immer so fit, fitter als manch andere, und dabei hätte sie – nun ja – sie hätte unsere Ma sein können.«

Vermutlich hatte sie die Rolle einer mütterlichen Freundin für die Belegschaft inne gehabt, überlegte Ines. Nicht aber für den jungen Mann, mit dem sie sich Arm in Arm fotografiert hatte. Wer er wohl war? Sie schob den Gedanken beiseite und fragte Luke, ob Larissa in der vorigen Woche krank gewesen war. Falls ja, wäre das eine mögliche natürliche Ursache für das Herzversagen. Eine verschleppte Infektion konnte im schlimmsten Fall tödliche Folgen haben.

Der Barmann verneinte jedoch ganz entschieden.

Die Band spielte eine emotionale Version von »A Hard Rain’s A-Gonna Fall«. John erkundigte sich bei dem Barkeeper, ob er am Montagabend Dienst gehabt habe.

Der signalisierte einer Frau hinter ihnen, die sehr laut eine Flasche Tequila geordert hatte, dass sie gleich bedient würde, sagte dann: »Ja, zusammen mit Larry.«

»Und wie – wie war sie da so?«

Luke reichte der Frau die Schnapsflasche und fragte, wie viele Gläser sie wollte, antwortete gleich darauf mit trauriger Miene: »Nicht gerade super gut drauf.« Er schob der Tequila-Kundin Gläser und das Kartenlesegerät hin und zuckte die Schultern. »Aber es war eben Montag.«

Von der Seite verlangte ein junger Kerl fünf »Jagermeister-Shots«, Luke antwortete: »Kommt sofort!«

Als er sich abwenden wollte, griff John über die Theke hinweg nach seinem Arm. »Hat sie gesoffen?«

Der Barmann befreite sich aus dem Griff. Die Frage, vielleicht eher noch die Härte, mit der John sie ausgestoßen hatte, irritierte ihn. »Einen Wein zum Schichtende. Saufen würde ich das nicht nennen.«

2. Kapitel

»In der Wohnung steht so einiges rum«, beharrte John, als sie durch den Menschentrubel am Fuß der Quay Street auf die Brücke zusteuerten.

»So ein Quatsch!«, reagierte Jeffrey. »Du meinst die kleine Bar im Regal? Die wenigsten Alkis stellen ihre Schätze so liebevoll aus.«

In einem Fach der Regalwand standen Portwein, Sherry, Whiskey und eine Flasche Pastis. Ines hatte die Sammlung ebenfalls gesehen, auch registriert, dass der Port fast leer war.

»Und der Wein in der Küche?« John stapfte geradeaus, setzte darauf, dass die Entgegenkommenden ihm auswichen. Als zwei betrunkene Jugendliche in ihn hineintorkelten, schrie er so laut »verdammtes Pack!«, dass sie verängstigt zurückzuckten, obwohl beide größer und kräftiger waren als er.

Jeff legte seinen Arm um ihn. Ines war nicht klar, ob er seinen Bruder trösten wollte oder ihn davon abhalten, auf die Leute loszugehen. Vermutlich beides.

Es war eine wunderbare Nacht, die Luft von der See war noch salziger als am Nachmittag, der Himmel zeigte einen Schimmer von Altrosa. Vor einer Stunde erst war die Sonne untergegangen. Ines ertappte sich bei dem Wunsch, John möge nicht so kompliziert sein. Wenn er einfach trauern würde, wäre es für alle einfacher. Aber wie hieß es so schön? Wer hat gesagt, dass das Leben einfach ist?

»Ist es nicht viel interessanter, dass dieser Luke meinte, sie wäre am Montagabend schlecht drauf gewesen?«, brachte Jeffrey an.

»Wie soll das zu deiner Theorie passen, dass jemand sie getötet hätte?«, fragte John.

Jeff seufzte auf. »Keine Ahnung.«

»Hast du denn einen Verdacht, wer das hätte tun können?«, fragte Ines. »Du hast ja ein bisschen von ihrem Leben mitbekommen.«

»Nicht genug, fürchte ich. Ich weiß, dass sie einiges unternommen hat, sie ist ausgegangen, hat ihr Leben genossen.« Jeffs Stimme versagte.

John setzte an, etwas zu sagen, entschied sich jedoch dagegen. Stattdessen erwiderte er die Umarmung seines Bruders.

»Und ein Motiv?«, hakte Ines nach. »Hat sie mal gesagt, dass jemand sauer auf sie war oder so?« War das ein Mordmotiv? Wohl kaum, aber sie konnte sich nicht vorstellen, warum jemand eine lebenslustige Kellnerin mittleren Alters töten sollte.

Jeff verneinte einsilbig.

Schweigend erreichten sie das Kneipenviertel auf der anderen Seite der Flussmündung, wo deutlich weniger Trubel als in der Altstadt herrschte.

»Wir müssen Jacqueline und Geraldine benachrichtigen«, meinte Jeffrey. »Auch wenn Ma, soviel ich weiß, seit Jahren keinen Kontakt zu ihnen gehabt hat.«

John blieb ruckartig stehen. »Diese grässlichen Weiber? Nicht dein Ernst!«

Es ging um die Schwestern der Mutter, erklärte Jeff Ines. »Sie müssen Bescheid wissen«, beharrte er. »Und zur Beisetzung sollten wir sie auch einladen. Sie und ihre Familien.«

»Dann gibt’s ja doch bloß Gezeter, dass wir kein typisch irisches Trauerspektakel abziehen«, wandte John ein.

»Na ja, die Totenwache konnten wir schon mal nicht halten, weil zum Zeitpunkt ihres Todes noch keiner von uns hier war.«

»Das interessiert die nicht!«

Sie waren an dem kleinen Haus in der Henry Street angekommen. Jeffrey schloss die Tür auf. »Den traditionellen Zug zur Kirche kann der Bestatter organisieren. Um die Messe kommen wir nicht herum und um das große Besäufnis nach der Beisetzung wohl auch nicht.« Er ging voran in den Hausflur.

»Du willst echt das ganze scheinheilige Theater mitmachen?« John wurde wieder laut. »Für die Leute? Für ihre blöden Schwestern, die sie immer verachtet haben?«

Sie befanden sich bereits auf halber Höhe in den ersten Stock, als die Tür der unteren Wohnung aufgerissen wurde und eine keifende Frauenstimme fragte, was der Lärm mitten in der Nacht solle.

Ines legte John beruhigend die Hand auf den Arm, Jeffrey entschuldigte sich.

»Ihre Mutter war ja schlimm genug – Friede ihrer Seele!« Die stark übergewichtige Frau bekreuzigte sich. Sie war höchstens 60, in ihrem bunt gemusterten Polyester-Morgenmantel wirkte sie jedoch sehr viel älter. Misstrauisch beäugte sie John und Ines. »Wenn Sie länger zu dritt da oben hausen, müssen wir Ihnen die Nebenkosten extra berechnen.«

Ines schnappte nach Luft. Das fiel der Frau ein, wenn die Söhne ihrer verstorbenen Mieterin vor ihr standen?

»Keine Sorge, Mrs Galbright«, beschwichtigte Jeffrey sie. »Ich reise am Dienstag wieder ab.«

»Und wir am besten sofort!«, stieß John hervor. So laut wie möglich polterte er die restlichen Stufen hoch. Sein »weg aus diesem grässlichen Land«, tönte herunter.

Prompt schnaufte die Frau beleidigt auf. »Wo bleibt Ihre Höflichkeit, junger Mann?« rief sie nach oben.

»Die hab ich jenseits der Irischen See gelassen!«

Jeff und Ines waren bei ihm angelangt und schoben ihn in die Wohnung.

»Da weiß ich doch wieder, warum ich hier weg bin!«, wetterte John. »Genau wegen solcher Weiber. Und unsere bigotten Tanten sind die gleiche Kategorie!« Er war in die Küche gestapft. »Diese selbstgerechten Heuchlerinnen waren doch schuld, dass sie mit dem Saufen angefangen hat!«

»Sollen wir uns noch eine Flasche aufmachen?« Jeff wirkte hilflos, wie er auf das kleine Weinregal auf der Arbeitsfläche deutete.

»Lieber nicht.« John beugte sich unter den Hahn an der Spüle und trank einen Schluck Wasser. »Ich gehe schlafen.«

Er gab Ines einen Kuss und verschwand. Sie würden im Schlafzimmer übernachten, Jeffrey auf dem Sofa im Wohnraum.

»Der Vermieter war gestern sehr nett. Er hat mir Mas Tasche gegeben, die die Polizei ihm überlassen hatte, und ich habe kurz mit ihm gesprochen«, sagte Jeff. »Sie scheint ja eine echte Schreckschraube zu sein.« Er machte eine Pause. »Na ja, das ist unser kleinstes Problem. Magst du noch einen Wein?«

Ines hatte den Eindruck, er hätte gern ein Glas getrunken und geredet. Sie stimmte zu, auch wenn sie todmüde war. »Ich nehme an, John wollte jetzt keinen Alkohol, weil das alles ihn mehr mitnimmt, als er zugeben will, und er ja selbst –« Sie brach ab.

Jeff verstand, worauf sie hinaus wollte: »Ja, er wird noch lange gefährdet sein. Ob es nun um Drogen geht oder um Alkohol.«

Sie gingen ins Wohnzimmer. Jeff schob das bereitliegende Bettzeug zur Seite und setzte sich auf das Sofa, Ines trat an die kleine Kompakt-Musikanlage auf einem Bord des Regals, die so alt war, dass es einen Plattenspieler und sogar ein Kassettengerät gab. Nach einem Blick auf die CD-Sammlung wählte sie eine, die nach irischem Folk aussah, nahm dann neben Jeffrey Platz. Einen Moment lang lauschten sie der klaren weiblichen Stimme, die ein melancholisches Stück vortrug. Spontan dachte Ines, dass es ein Song war, den sie gern singen würde.

Jeff trank einen großen Schluck Wein. »So sehr John auch wütet – die Liebe zur Musik hat er von hier.« Er machte eine Pause. »Und von unserer Mutter.« Sein schmales Gesicht zeigte ein versonnenes Lächeln. »Zu meinen frühesten Erinnerungen gehört, wie sie zu Dexys Midnight Runners in der Küche tanzt, mit dem ganz kleinen John im Arm. ›Come on Eileen‹, immer wieder und wieder. Und ich bin um sie herumgehüpft.«

»Schön.« Ines zögerte. Sie fühlte sich, als würde sie ihren Freund verraten, aber sie sprach mit seinem Bruder, der ihn liebte. Und es war ihre Möglichkeit, etwas mehr über John zu erfahren. »Er scheint sich an gar nichts Gutes zu erinnern.«

Jeff nickte. »Es wurde dann immer schwieriger – für alle«, sagte er vage.

Wieder schwiegen sie. Aus den Boxen kamen traditionelle Instrumentalklänge, es wirkte friedlich, fast schon meditativ. »Eure Großeltern leben nicht mehr?«, fragte Ines.

»Nein. Wir haben eh nur die mütterlicherseits gekannt, und die sind beide tot.«

»Was war das für eine Familie?«

»Was erwartest du von einem kleinen irischen Verwaltungsangestellten und einer Hausfrau, die ihre drei Töchter Jacqueline, Geraldine und Larissa nennen?«, fragte Jeff zurück. »Jeweils mit Mary als zweitem Namen.«

Ines hätte fast den Wein, den sie im Mund hatte, ausgespuckt. So unpassend es auch war – sie musste lachen: »Alle mit zweitem Vornamen Mary?«

Jeff grinste schief. »Irland. Irland Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre: Glaub mir, das willst du dir gar nicht vorstellen.« Bei dem Satz hörte Ines das erste Mal die amerikanische Wahlheimat in seiner Aussprache.

Witzig war das vermutlich nur aus der Distanz, wurde Ines klar. »Was die ersten Namen angeht, weiß ich nicht. Ambitioniert?«

»So kann man es auch ausdrücken«, meinte Jeff. Er zog eine Grimasse. »Sie haben sich für was Besseres gehalten und waren erzkatholisch. Keine angenehme Kombination.«

Sie sollten den Abend beschließen. Ines konnte kaum noch die Augen offenhalten und der kommende Tag – der längst angebrochen war – würde anstrengend werden.

»Unsere Mutter war immer das schwarze Schaf«, fuhr Jeffrey fort, und nun war seine tiefe Trauer fast greifbar. »Sie war hübsch und lebenshungrig, sie liebte es auszugehen und zu flirten – und stand dann auf einmal mit einem kleinen Kind da. Und vier Jahre später mit zwei. Ohne Mann. Wie sie es geschafft hat, dem Mutter-Kind-Heim zu entgehen, weiß ich bis heute nicht.«

Ines erinnerte sich, etwas darüber gelesen zu haben. »Eine Institution der katholischen Kirche?«

»Und was für eine.« Jeffrey klang bitter. Ohne sie zu fragen, ob sie noch etwas wollte, verteilte er den restlichen Wein auf die Gläser. »Noch bis 1998 wurden Frauen, die schwanger wurden, ohne verheiratet zu sein, weggesperrt. Wenn die Kinder geboren waren, wurden sie ihnen weggenommen und sie mussten für die Klöster schuften.«

»Grauenhaft.«

»Ma hat es geschafft, sich dagegen zu wehren.« Jeff sah sie an, aber sein Blick ging durch sie hindurch. »Der Preis war gesellschaftliche Ächtung. Nicht nur keine Unterstützung, nicht nur auf Almosen und die allermiesesten Jobs angewiesen sein, sondern auch noch schief angeguckt zu werden. Jedes elende Arschloch fühlte sich moralisch überlegen. Die ganzen scheinheiligen Betschwestern sowieso.«

Die Worte hätten von John kommen können; so abgeklärt in Bezug auf Irland und seine Familie war auch Jeffrey nicht.

»Entschuldige!« Mit einem einzigen Schluck leerte er sein Glas. »Ich wollte dir nicht diese schreckliche Geschichte aufhalsen.«

»Nein, nein, das ist in Ordnung«, entgegnete Ines, die Tränen in ihren Augen spürte. Larissa Raymond, die sie nie kennengelernt hatte, tat ihr unendlich leid.

*

Die Frau war wunderschön. Lange, dunkle Haare umwehten sie, als sie mit dem Baby in ihren Armen herumwirbelte. »Too-ra-loo-ra Too-ra-loo-rye-ay« sang sie aus vollem Hals, drehte sich immer schneller. Schneller und schneller und schneller. Im nächsten Augenblick war Ines selbst die Frau, im rasanten Tanz spürte sie ihre Fröhlichkeit, ihre Lust, dann wurde ihr schwindelig und sie bekam Angst, die sich zur Panik steigerte, als sie auf das Baby hinabsah. Denn das löste sich auf, zerfloss förmlich an ihrem Körper entlang. »Nein!«, schrie sie entsetzt auf. »Nein, nein, nein, nein, nein!«

Da waren Hände, die sie beruhigten, Hände, die ihr über die tränennassen Wangen strichen. Eine raue Stimme murmelte etwas. Mühsam kämpfte Ines sich aus dem Traum hervor. John drückte sie fest an sich. »Alles gut, alles gut«, versprach er.

»Sollte nicht ich«, Ines verschluckte sich an den Tränen, die ihr noch im Hals steckten. »Sollte nicht ich dich trösten?« Sie probierte ein Lächeln. »Gerade wenn es um deine Mutter geht?« Sie erzählte ihm ihren Traum. Draußen wurde es bereits wieder hell. Das fahle Licht der Morgendämmerung drang durch die dünnen Vorhänge, und die Möwen begrüßten den jungen Tag mit ihren lauten Rufen.

»Oh je, hat Jeff dich mit den alten Geschichten zugetextet?«, war Johns Reaktion. Er warf sich auf den Rücken und starrte an die Zimmerdecke.

»Er hat mich nicht zugetextet! Warum willst du keine schönen Erinnerungen an deine Ma zulassen?«

»Weil ich keine habe!«, wehrte er ab. »Lass uns versuchen, noch etwas zu schlafen.« Damit drehte er sich auf die Seite.

Ines beschloss, nicht weiter in ihn zu dringen. Wieder einzuschlafen, fiel ihr jedoch schwer. Sie fragte sich, was das Traumbild des zerfließenden Babys bedeuten sollte. Den Wunsch nach einem Kind, der sich bei einem komplizierten Mann wie John auflöste? Unsinn, das war dumme Küchenpsychologie.

Der Song »Come on Eileen« hatte sich in ihrem Kopf festgesetzt. Seltsamerweise hatte sie sogar den Anfang des Textes parat. »Poor old Johnny Ray«, ging es los. Ob Larissa Raymond sogar ihren John nach dem Song benannt hatte?

Irgendwann musste sie doch weggedämmert sein, denn als sie die Augen wieder aufschlug, war es draußen strahlend hell. John war bereits aufgestanden. Der Blick auf den Digitalwecker auf dem Nachttisch verriet ihr, dass es kurz nach acht war.

Ines fühlte sich schlaftrunken, auch der Traum war noch immer sehr präsent. Vielleicht konnte sie ihn mit einer Dusche loswerden.

Zumindest fühlte sie sich mehr in der Gegenwart des schönen Frühlingstages, als sie danach ihre Reisetasche durchwühlte. Natürlich hatte sie einige dunkle Sachen eingepackt, dachte nun aber, dass Larissa Raymond bestimmt nichts an Trauerkleidung gelegen hätte. Sie zog ein blaues Sommerkleid mit einem weit schwingenden Rock an, schlüpfte dazu in Riemchensandalen. Sie betrachtete sich vor dem Spiegel über der Wäschekommode. Doch, so hätte sie der Verstorbenen bestimmt besser gefallen als in gedeckten Farben.

Als sie ins Wohnzimmer trat, legte Jeff die Decke auf dem Sofa zusammen. John steckte einige Unterlagen in seinen Rucksack.

»Guten Morgen, Süße.« Er begrüßte sie mit einem zärtlichen Kuss. »Ausgeschlafen?«

Die Brüder waren startklar: Sie wollten einen Bestatter aufsuchen und sonstige organisatorische Fragen klären – und sie waren davon ausgegangen, das ohne sie zu tun.

Sie solle sich einen schönen Tag machen und Galway anschauen, wünschte John ihr. »Ich ruf dich dann an.«

Als die beiden die Wohnung verlassen hatten, inspizierte Ines die wenigen Vorräte in der Küche. Es gab Toast, Marmelade und abgepackten Käse. Kaffee war noch vom Frühstück der Brüder in einer roten Thermoskanne.

Ines setzte sich an den kleinen Esstisch unter den Artikel über John und las ihn während des kargen Frühstücks. Es war eine reichlich übertriebene Schilderung des kometenhaften Aufstiegs des armen Iren aus schwierigen Verhältnissen, der von der weltbekannten Indie-Band für ihre Europa-Tournee angeheuert worden war. Ines dachte an die Probleme der Tour, daran, wie John und sie sich um Tim Cantely, den Sänger der Distant Stars, gekümmert hatten, und wie wenig glamourös es letzten Endes gewesen war. Larissa Raymond aber musste der Artikel sagenhaft stolz gemacht haben.

Mit einer zweiten Tasse Kaffee ging Ines zurück ins Wohnzimmer. Sie inspizierte die Musik-Auswahl, die sie am Vorabend nur oberflächlich in Augenschein genommen hatte. Kassetten sah sie nicht, aber außer den CDs gab es noch ein paar LPs: 80er-Jahre-Titel wie Japanese Whispers von The Cure, She’s so Unusual von Cyndi Lauper und Different Light von The Bangles. Larissa Raymond, die Mutter ihres tollen Musikerfreundes John, hatte einen guten Geschmack gehabt!

Die Dexys Midnight Runners fand sie bei den CDs. Too-Rye-Ay, stand dort, mit dem bekannten Covermotiv des vor einer Bretterwand sitzenden Latzhosenträgers. In der Kunststoffhülle steckte ein Kärtchen: Für meine Eileen – Love - N

Ob »N« der junge Mann auf dem Foto am Meer war?

Ines schob die CD in den Player und genoss gleich darauf die Energie der »Celtic Soul Brothers«.

Unglücklich war Johns und Jeffs Mutter keineswegs gewesen, das signalisierte eigentlich alles in der kleinen Wohnung, das spiegelte auch die Buchauswahl im Regal. Es war eine bunte Mischung von Krimis und historischen Romanen, ein paar Klassikern, einem Gedichtband und zwei Reiseführern: Lanzarote für Backpacker und Galway und Connemara. Ines zog den Guide über die Region heraus. Sie wollte Anregungen, was sie sich in der Stadt anschauen könnte, blieb dann jedoch bei den Fotos und Schilderungen der westlich von Galway beginnenden Halbinsel Connemara hängen. Dort gab es für irische Verhältnisse hohe Berge, vor allem aber Moore, Seen, Bäche und Flüsse. Es sah traumhaft schön aus.

Clifden galt als »Hauptstadt« Connemaras. Larissa Raymond hatte den Ortsnamen umkringelt, ebenso ein Hotel, das Quay House. Hatte sie ein Wochenende dort verbracht? Das historische Haus am Hafen sah nicht gerade günstig aus.

Auf einmal war es Ines peinlich, im Leben der Verstorbenen herumzuschnüffeln. Sie stellte das Buch zurück, holte ihre Umhängetasche und eine Jeansjacke und verließ die Wohnung.

3. Kapitel

Ein Paradies, dachte Ines. Beim ziellosen Schlendern war sie auf Charlie Byrne’s gestoßen, einen Laden auf zwei Ebenen mit ineinander übergehenden Räumen, in denen jeder Winkel mit günstigen Büchern vollgestellt war. Es gab Second-Hand-Exemplare in unterschiedlich gutem Zustand, Remittenden und Billigausgaben zu jedem nur erdenklichen Thema. Schnell trug sie mehr und mehr Bücher mit sich herum.

Als ihr Handy klingelte, musste sie den Stapel erst einmal absetzen. Er wankte bedenklich, und sie stabilisierte ihre Schätze mit der Hüfte, während sie das Gespräch entgegennahm. »Seid ihr schon fertig?«, fragte sie John.

Er murmelte etwas Zustimmendes und fragte, ob sie sich treffen wollten.

Kurz darauf saßen sie auf der Kaimauer vor dem Spanischen Tor, einem Überbleibsel der Stadtbefestigung am Hafen. Das kleine Rasenstück mit ein paar Steinbänken davor war ein beliebter Treff für Jung und Alt, wo an diesem Freitagmittag bereits ausgelassene Wochenendstimmung herrschte. Der Atlantik war so nah, dass an dem Fluss Corrib die Gezeiten gut sichtbar waren. Momentan herrschte Ebbe, der Wasserstand lag tief unter ihren baumelnden Füßen. Auf der anderen Seite der breiten Mündung war Larissa Raymonds Leiche gefunden worden.

John hatte ihnen Cappuccinos in Pappbechern mitgebracht. Er trank einen Schluck, dann sagte er: »Ich hatte Recht.« So, wie er klang, bereitete ihm das keine Genugtuung.

Unter ihren Füßen zogen drei riesige Schwäne ihre Bahnen. Ein junges Mädchen ein paar Meter weiter warf ihnen Brotkrumen zu. Ines wusste sofort, was John meinte: »Das Obduktionsergebnis.«

Er nickte. Jeff habe, noch während sie beim Bestatter waren, einen Anruf des Coroners bekommen. »Natürlicher Tod.« Er lachte bitter auf. »Wenn man das denn so nennen kann. 2,6 Promille.«

»Aber Luke gestern im King’s Head hat von einem Wein gesprochen« sagte Ines.

John zuckte die Achseln. »Vielleicht hat er nicht mitbekommen, was sie sich hinter die Binde gekippt hat. Das konnte sie schon immer gut: verheimlichen, wie viel sie gesoffen hat.«

»Es tut mir so leid.« Ines griff nach Johns freier Hand.

»Ist okay. Ich komme damit klar«, behauptete er. Er machte eine Pause und ließ den Blick zu der Kanal-Schleuse vor ihnen schweifen. Der breite Damm war begrünt, auch dort saßen Menschen in der Sonne und genossen den warmen Tag. »Bloß Jeff weigert sich, die Realität zu akzeptieren – er ist jetzt nach Dublin, um mit Mas altem Hausarzt zu sprechen.«

»Nach Dublin?« Ines dachte an die lange Strecke, die sie am Vortag zurückgelegt hatten. »Dann kommt er heute nicht mehr zurück?«

»Nein, er will da übernachten – und nach Möglichkeit dann gleich unsere grässlichen Tanten und deren Mischpoke mitbringen.«

»Das heißt«, Ines spürte ein schlechtes Gewissen bei ihrer spontanen Freude, »wir könnten einen Ausflug zu zweit machen? Nach Connemara? Oder«, hängte sie eilig an, »gibt es noch etwas, was du hier machen musst – oder willst?«

»Nein, es ist alles erledigt. Wir können tun, was wir wollen!« John strahlte sie an.

Er war zu begeistert von ihrer Idee, dachte Ines. Vermutlich ging es ihm einfach nur darum, sich abzulenken. Sie kratzte mit dem Holzstäbchen den Schaum aus dem Cappuccinobecher.

»Die Beerdigung ist organisiert, Montag elf Uhr. Der Bestatter regelt alles. Wir können sofort losfahren!« Er sprang auf und warf sich seine Jacke über die Schulter.

Ines lachte und gab zu bedenken, dass es sinnvoller wäre, am kommenden Morgen zu starten.

»Auch gut. Dann lassen wir es uns heute noch hier gutgehen. Immerhin ist es Freitag. Heute Abend wird in der Stadt die Hölle los sein. Und jetzt machen wir einen Spaziergang!« Seine Entschiedenheit hatte etwas Manisches, und Ines wusste nicht so recht, wie sie damit umgehen sollte. Mitmachen, dachte sie.

Arm in Arm schlenderten sie durch das Spanische Tor und die Long Walk genannte schmale Straße dahinter entlang. Dort standen pittoreske, bunte Häuser, ehemalige Fischerkaten, die nun garantiert ein Vermögen kosteten.

»Nun erzähl’ mir erst mal, wie du in der kurzen Zeit so viele Bücher kaufen konntest!«

Ines ging auf den Themenwechsel ein und erzählte bereitwillig von Charlie Byrne’s.

»The Long Walk« bedeutete wirklich einen langen Spaziergang, der in einem Bogen zum Hafenbecken führte – einer sehr modernen Anlage, wo ausschließlich teuer aussehende kleine Sportboote lagen. Sobald es möglich war, gingen sie wieder in Richtung Altstadt.

»Ich kann Jeff schon verstehen«, nahm Ines den Faden ihres Gesprächs wieder auf. »Falls eure Mutter wirklich gesund war und nie was am Herzen hatte, dann ist solch ein plötzlicher Tod schon seltsam. Auch –« kam sie John zuvor, der etwas einwenden wollte, »wenn sie betrunken war.«

Er zuckte die Achseln, tat wieder so, als interessiere ihn das nicht.

»Gerade, wenn sie doch regelmäßig getrunken hat«, beharrte Ines. »Abstinenzler können von solch einer Dosis sterben, echte Alkis setzen sich dann noch ins Auto.«

»Soll was heißen?«, murrte John. »Entweder sie war keine Säuferin mehr und ist dann gestorben, weil sie doch wieder gesoffen hat, oder sie war ein Alki, dann wäre sie umgebracht worden?«

»Plus alles dazwischen«, antwortete Ines. »Ich meine bloß: Es ist gut, wenn Jeff etwas zu ihrem Gesundheitszustand herausfindet.«

Sie hatten sich mit dem Strom der Menschen treiben lassen, wobei Ines immer wieder die Architektur der alten Handelshäuser bewunderte, während John in seinen Gedanken gefangen war.

Unvermittelt standen sie nach all den eng an eng stehenden Häusern, den kleinen Geschäften, Pubs und Restaurants, vor einem Park. »Das muss der Eyre Square sein«, meinte Ines, die von der Anlage – deren offizieller Name seit dem Besuch des irischstämmigen US-Präsidenten »John F. Kennedy Memorial Park« lautete – gelesen hatte. Ein Treffpunkt für die Jugend sollte er sein, und das fanden sie bestätigt. Es herrschte noch mehr buntes Treiben als am Wasser, an einer Seite hing der süßliche Geruch von Marihuana in der Luft, überall saßen Gruppen von Menschen, darunter einige Musiker. Ein als Mönch verkleideter Pantomime vollzog von einer Kiste herab segnende Bewegungen. Ines fand die Atmosphäre herrlich und sie hätte sich sofort dazugesellt, spürte aber, dass John dafür die Ruhe fehlte.

Am seitlichen Rand des Platzes war eine Tourist-Information, wo Ines Broschüren, aktuelle Flugblätter und Pläne über die Stadt und Connemara einsammelte.

»Nun muss ich dir aber die Bücher tragen, was?«, meinte John, als sie wieder auf dem Bürgersteig standen.

»Du darfst mir die Bücher tragen«, korrigierte Ines und drückte ihm die schwere Tasche in die Hand.

Sie beschlossen, noch weiter zu laufen, entlang des Spazierpfads am Fluss entlang hoch in den Norden der Innenstadt, wo es eine mächtige Kathedrale zu bestaunen gab.

Ines wusste, dass John nicht gern in Kirchen ging; das würde doppelt und dreifach für eine Kathedrale in Irland gelten. Deshalb blieben sie draußen vor dem gewaltigen Gemäuer stehen.

»Wird hier der Gottesdienst für deine Mutter stattfinden?«, fragte Ines.

»Für ein gefallenes Mädchen? Wir sind in Irland!« Als John ihr mitleidiges Gesicht sah, grinste er. »Keine Ahnung, ob es möglich gewesen wäre. Angeblich hat sich ja auch in Irland ein bisschen was geändert. Aber es soll in der St. Mary’s-Kirche bei ihr in der Nähe sein.«

An der rechten Seite der Kathedrale ging es zur Universität. John deutete fragend auf das Schild. Ines nickte. Es war ein wunderschöner Nachmittag und sie hatte nichts gegen einen längeren Spaziergang einzuwenden.

»Sollte denn nicht noch jemand informiert werden über den Beerdigungstermin?«, fragte sie und dachte an den Mann, der Johns Mutter auf dem Foto im Arm hielt, den Mann, der vielleicht jener »N« war, der Larissa Raymond »seine Eileen« genannt hatte.

»Wüsste nicht, wer«, lautete Johns Antwort.

Das war nun der Zeitpunkt, ihm von dem Kärtchen in der CD-Hülle zu erzählen. Ihr Gefühl riet ihr jedoch, damit noch ein wenig zu warten. »Freunde, Bekannte«, antwortete sie vage. »Was ist eigentlich mit ihrem Handy?«, fiel ihr ein.

»Mit einer Pin gesperrt.« Jeff habe schon erfolglos einige Zahlen durchprobiert.

Die Uni bestand aus mehreren Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert, ehrfurchtgebietend um einen rechteckigen Rasenplatz herum gebaut. Efeu rankte die grauen Steine hoch. Derzeit war die Szenerie menschenleer – natürlich, auch hier würden die Semesterferien begonnen haben.

»Einen Laptop gibt es nicht, oder?« Im Falle eines Passworts hätte Ines auf »Eileen« gewettet.

»Ich denke nicht. Aber du kannst gern mal suchen.« Das klang zugleich abweisend und dankbar.

»Mache ich«, versprach sie. Längst ging es ihr nicht mehr nur darum, John zu unterstützen: Sie wollte selbst mehr über diese Frau erfahren, die sich anscheinend gegen alle Widerstände am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen und in dieser schönen Stadt frei und fröhlich ihr Leben gelebt hatte.

*

»Erst einmal Willkommen in Galway«, hörte Ines eine sonore Stimme, als sie aus dem hellen Nachmittagssonnenschein in den Hausflur trat. »Und ich möchte Ihnen auch noch mein Beileid aussprechen.« Als ihre Augen sich an das wenige Licht im Gebäude gewöhnt hatten, sah sie einen Mann in der offenen Tür der Erdgeschosswohnung. Er musste der Vermieter sein.

»Danke. Ich bin aber nur – also ich kannte sie gar nicht.« Ines gab sich einen Ruck. »Ines Behrendt, ich bin die Freundin des jüngeren Sohnes von Ms Raymond.«

John machte noch einen Abstecher in einen Supermarkt, um ihre Vorräte aufzustocken.

»Eine Deutsche!«

So sehr Ines sich immer ärgerte, wenn jemand das auf Anhieb erkannte, so freundlich fand sie den Mann – vor allem im Vergleich zu seiner Frau.

»Ich wollte auch noch –« Er stockte, fragte dann, ob sie nicht auf eine Tasse Tee hereinkommen wollte. »Dann müssen wir nicht so zwischen Tür und Angel reden.«

Ines fand den Vorschlag etwas seltsam, da sie jedoch ohnehin vorgehabt hatte, sich einen Tee zu kochen, und wissen wollte, was den Mann umtrieb, stimmte sie zu.

Sie hatte bereits aus dem Schlafzimmerfenster heraus den flachen Anbau gesehen, durch den die untere Wohnung vergrößert worden war. So war auch die Küche, in die sie nun geführt wurde, geräumiger als die oben, aber dunkel und muffig.

Der Vermieter deutete auf die Eckbank an einem mit beige-braunen Wachstuch bedeckten Tisch, und Ines setzte sich, froh, die müden Füße in den Sandalen ausruhen zu können. Über dem Herd hing ein Papstbild, allerdings keines des aktuellen, sondern von dem Deutschen Benedikt. Hatte das Vermieter-Ehepaar eine besondere Vorliebe für ihr Heimatland?

Der Mann, der an der Arbeitsplatte hantierte, machte optisch einen ganz anderen Eindruck als seine Frau, er schien nicht in diese aus der Zeit gefallene Atmosphäre zu passen in seiner Jeans und dem kurzärmeligen gestreiften Hemd. Seine grauen Haare waren kurz geschnitten, das Gesicht wirkte offen, die blauen Augen sahen sie freundlich an, als er sich ihr zuwandte.

»Ich muss mich entschuldigen, dass meine Frau gestern so unfreundlich zu Ihnen war«, sagte er, nachdem er Teekanne und Tassen auf den Tisch gestellt hatte. »Sie – Claire ist nicht sehr gut mit Larissa klargekommen.«

»Das ist schon in Ordnung«, sagte Ines, obwohl sie nach wie vor fand, dass das Verhalten der Vermieterin unmöglich gewesen war.

»Nein, das ist es nicht«, beharrte ihr Gegenüber denn auch. »Ach, da muss ich mich nochmals entschuldigen. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt: Mein Name ist Nolan. Nolan Galbright, aber Nolan reicht.«

Ines trank einen Schluck von dem Tee, der schön stark war. »Was hatte ihre Frau denn gegen Ms Raymond?«, fragte sie.

Der Vermieter drehte seine Tasse in den Händen. An seinem linken Ringfinger trug er einen der »Claddagh-Ringe«, jener traditionellen Eheringe der Fischer, die Ines bereits in den Auslagen eines Juweliers gesehen hatte: die obere Seite des Rings bestand aus zwei Händen, die ein Herz mit einer Krone hielten.

»Ist das nicht offensichtlich?« Er klang resigniert. »Claire –« Er stockte wieder, schien nach den richtigen Worten zu suchen. »Sie ist eine sehr traditionelle Frau. Und Larissa, sie ist«, er schluckte. »Sie war eben ganz anders.«

*

Auch Ines fand keinen Laptop in der Wohnung. Wofür auch hätte Larissa Raymond einen gebraucht? Sie gehörte zu der Generation, die noch mit einem richtigen TV-Gerät fernsah, sie musste wenig schreiben und war nicht der Typ, der übermäßig viel Zeit im Internet verbrachte – dafür reichte das Handy völlig.

Während Ines Schränke, Fächer und Schubladen durchsuchte, spielte John auf seiner Gitarre. Er improvisierte; was dabei herauskam, hatte durchaus das Zeug zu einem Song: Eine verhaltene, traurige Melodie mit viel Energie im Hintergrund.

»Das ist schön«, sagte Ines, als sie sich zu ihm auf das Sofa gesellte. »Du solltest es ,Für Eileen’ nennen.«

John ging zu wechselnden Akkorden über. »Denkst du immer noch an die Dexys?«,fragte er über sein Spiel hinweg.

»Nicht nur.« Ines zeigte ihm die CD-Hülle von Too-Rye-Ay, er sollte nun davon wissen. »Jemand hat deine Mutter so genannt.«

Sie beobachtete seine Reaktion. Er war irritiert, aber nicht geschockt. »Ein schöner Name für sie«, sagte er schließlich, und es klang ebenso zurückhaltend wie sein Gitarrenspiel vor wenigen Augenblicken. »Das wird ihr gefallen haben«, hängte er an.

Er würde nicht mit ihr darüber spekulieren, wer dieser »N« war, egal wie sehr diese Frage Ines mittlerweile umtrieb. Ihr war nicht entgangen, dass der Vorname des Vermieters mit N begann – und dass er offensichtlich sehr beeindruckt von Johns Mutter gewesen war.