12,99 €

Mehr erfahren.

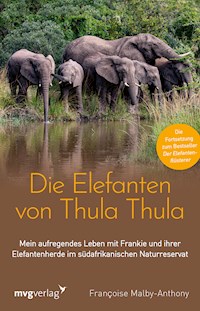

- Herausgeber: mvg Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Tod des Elefantenflüsterers und preisgekrönten Umweltschützers Lawrence Anthony trifft seine Frau Françoise schwer. Plötzlich führt sie das südafrikanische Naturschutzreservat ganz allein und sieht sich Herausforderungen gegenüber, denen sie sich nicht gewachsen fühlt. Das Geld wird knapp, Wilderer machen sich das Chaos von Lawrences Tod zunutze, und so bleibt für Françoise keine Zeit zu trauern. Doch die von ihrem Mann gerettete Elefantenherde teilt Françoises Trauer und entwickelt nach und nach eine neue und tiefe Beziehung zu ihr. Sie spenden ihr auf eindrucksvolle Weise Kraft, und so werden die Elefanten ihre größten Unterstützer und sie ein Teil der Herde. Ein bewegendes Memoir über Verlust, Loyalität und den Mut, einfach weiterzumachen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 444

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

4. Auflage 2022

© 2019 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Die englische Originalausgabe erschien 2018 bei Sidgwick & Jackson, einem Imprint von Pan Macmillan, Teil von Macmillan Publishers International Limited, unter dem Titel An Elephant in My Kitchen. © 2018 by Françoise Malby-Anthony und Katja Willemsen. All rights reserved.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Übersetzung: Alfons Winkelmann

Redaktion: Desirée Šimeg

Umschlaggestaltung: Pamela Machleidt

Umschlagabbildung: iStock.com/1001slide

Satz und E-Book: Daniel Förster, Belgern

ISBN Print 978-3-7474-0037-1

ISBN E-Book (PDF) 978-3-96121-370-2

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96121-371-9

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.mvg-verlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Meinen Familien von Thula Thula, der wilden und der menschlichen, mit bestem Dank für eure Liebe und Unterstützung gewidmet. Und Dank dafür, dass ihr mir die Kraft verliehen habt, niemals aufzugeben.

Inhalt

1 Die einzigen Mauern zwischen Menschen und Elefanten sind diejenigen, die wir selbst errichten

2 Verliebt in Thabo

3 Wilderei ist Krieg

4 Der magische Geldbaum

5 Die Wirklichkeit schlägt zu

6 Enfant terrible

7 Französisches Temperament

8 Die kleine Thula

9 Lang lebe der König

10 Gefährliche Abmachungen

11 Mut ist, das zu tun, was man sich zu tun fürchtet

12 Ubuntu

13 Die Sterne sind in Afrika heller

14 Wie beschütze ich euch auch weiterhin?

15 Gib niemals auf

Bildteil

16 Ein Elefant in meiner Küche

17 Folge deinen Träumen, sie kennen den Weg

18 Ellie

19 Und dann waren es sieben

20 Lautlose Killer

21 Erst wenn der Brunnen versiegt, wissen wir den Wert von Wasser zu schätzen

22 Lieber ein lebendiges Nashorn ohne Horn als ein totes Nashorn ohne Horn

23 Das Flusspferd, das wasserscheu war

24 Liebe im Busch

25 Nirgendwo ist es sicher

26 Den Traum am Leben erhalten

27 Frankie und Frankie

Nachwort

Bildnachweise

1 Die einzigen Mauern zwischen Menschen und Elefanten sind diejenigen, die wir selbst errichten

Stürmisches Wetter versetzte unsere Elefanten immer in Unruhe, und dass Winde von Sturmstärke vorhergesagt waren, bedeutete: Es bestand die Gefahr umstürzender Bäume, die den Begrenzungszaun von Thula Thula einreißen konnten. Der Zyklon hatte sich schon seit Tagen angekündigt, und auch wenn wir nach einem sengend heißen Sommer dringend Wasser benötigten, konnten wir ganz gewiss keinen Tropensturm gebrauchen.

Wir sorgten uns um die Herde, aber mein Mann Lawrence und ich vertrauten darauf, dass sie von ihrer neuen Leitkuh Frankie – meiner Namensvetterin – an einen sicheren Ort irgendwo in der Weite unseres Wildtierreservats geführt würde.

Wir hatten die Elefanten schon seit einer Weile nicht mehr in der Nähe des Hauses gesehen und ich vermisste sie. Bei jedem Besuch gingen ihre Rüssel sofort in die Höhe, um unser Haus zu »lesen«. Waren wir überhaupt zu Hause? Wo waren die Hunde? Lag der Hauch einer neuen Bougainvillea in der Luft?

Bijou, meine Malteserpudelhündin und souveräne Prinzessin des Reservats, hasste es, nicht im Mittelpunkt zu stehen, und kläffte sie daher immer empört an. Die erwachsenen Elefanten ignorierten sie, aber die Jungen waren ebenso übermütig wie sie und jagten sie fröhlich den Drahtzaun um unseren Garten entlang – eine schlaksige Bande aus wedelnden Ohren und winzigen pendelnden Rüsseln.

Wie sehr wir ihre Besuche auch zu schätzen wussten, so wussten wir doch genau, dass es nicht gut für sie war, wenn sie sich in der Umgebung von Menschen so wohlfühlten. Das Risiko, dass Wilderer ihr Vertrauen ausnutzten, war zu groß, und daher planten wir, sie langsam von uns zu entwöhnen oder, besser gesagt, uns von ihnen zu entwöhnen.

Lawrence war keineswegs erpicht darauf, seine geliebte Nana aufzugeben, die ursprüngliche Leitkuh der Herde. Das beruhte auf Gegenseitigkeit, denn Nana hatte ihrerseits ebenfalls keinerlei Absicht, ihre Bindung zu ihm aufzugeben.

Sie trafen sich heimlich. Lawrence parkte seinen zerbeulten Landrover immer einen guten halben Kilometer von der Herde entfernt und wartete. Nana fing dann seinen Duft auf, trennte sich leise von den anderen und trottete durch das dichte Buschland zu ihm, den Rüssel hoch erhoben zu einem Gruß voller Entzücken. Er berichtete ihr von seinem Tag und sie berichtete ihm zweifelsohne von ihrem, mit einem sanften, kehligen Kollern und Berührungen mit der Rüsselspitze.

Welch ein Unterschied zu der gequälten Kreatur, die damals, im Jahr 1999, in Thula Thula angekommen war! Wir hatten das Wildtierreservat gerade erst erworben – eine wunderschöne Mischung aus Fluss, Savanne und Wald breitete sich über die welligen Hügel von Zululand, KwaZulu-Natal, aus, das eine Überfülle an Schwarzbüffeln, Hyänen, Giraffen, Zebras, Gnus und Antilopen beherbergte, ebenso Vögel und Schlangen jeder Art, vier Nashörner, einen sehr scheuen Leoparden und drei Krokodile.

Wir waren sehr enttäuscht, als wir im Nachhinein herausfanden, dass der Besitzer die Nashörner verkauft hatte. Damals gab es hier keine Elefanten und sie waren bestimmt nicht Teil unseres Plans. Zumindest noch nicht. Ganz sicher nicht so bald.

Als daher eine Beauftragte einer Tierschutzorganisation uns bat, eine gefährliche Herde von Elefanten aufzunehmen, waren wir entgeistert. Wir wussten nichts über die Haltung von Elefanten und verfügten auch nicht über die erforderliche Boma – das sicher umzäunte Gelände innerhalb des Reservats, wo sie bleiben konnten, bis sie sich an ihr neues Leben bei uns gewöhnt hatten.

»Die Frau muss doch wissen, dass wir damit keine Erfahrung haben«, sagte ich zu Lawrence. »Warum wir?«

»Wahrscheinlich, weil sonst niemand blöd genug ist. Aber Frankie, wenn wir Nein sagen, werden sie erschossen, sogar die Babys.«

Ich war entsetzt. »Ruf sie an und sag Ja. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Tun wir immer.«

Zwei Wochen später, es war mitten in der Nacht und es regnete sintflutartig, brachten drei riesige Sattelschlepper sie zu uns. Von der vollen Wucht dessen, was da ankam, wurde ich förmlich erschlagen. Zwei erwachsene Kühe mit Nachwuchs, zwei Jungtiere und drei kleine Tiere, keine zehn Jahre alt. Bis dahin verstanden wir genügend von Elefanten, um zu wissen: Wenn es Probleme gäbe, dann mit den älteren Tieren. Lawrence und ich tauschten Blicke. Lass bloß die Boma halten.

Gerade als die Laster ins Reservat einfuhren, platzte ein Reifen und das Fahrzeug neigte sich gefährlich in den Schlamm. Mir gefror das Herz bei dem erschrockenen Trompeten und Kreischen der Elefanten. Erst in der Morgendämmerung gelang es uns, sie in die Sicherheit der neuen Umzäunung zu befördern.

Doch dort blieben sie nicht sehr lange.

Schon am folgenden Tag entdeckten sie eine Möglichkeit, die brutalen 8000 Volt der elektrischen Umzäunung zu umgehen, indem sie einen neun Meter hohen Tamboti-Baum daraufwarfen. Es gab einen Kurzschluss – und weg waren sie, auf dem Weg nach Norden in ihre ehemalige Heimat. Hunderte von Dörfern sprenkelten die Hügel und Täler rund um unser Wildtierreservat, also war ihr Ausbruch eine Katastrophe von höchstem Ausmaß.

Wir bemühten uns nach Kräften, sie zu finden. Man sollte annehmen, dass es einfach sei, eine Herde Elefanten zu entdecken, aber das ist es nicht! Große und kleine Tiere verstehen es instinktiv, sich im Busch unsichtbar zu machen, und auch diesen Elefanten gelang es. Spurensucher zu Fuß, mit Geländewagen und in Hubschraubern konnten sie nicht finden. Ich konnte einfach nicht untätig herumsitzen, daher sprang ich in meinen kleinen Wagen und raste zusammen mit Penny, unserer stämmigen Bullterrierhündin, als meiner Gehilfin auf der Suche nach ihnen über die unbefestigten Straßen.

»Sawubona, hast du sieben Elefanten gesehen?«, fragte ich in meinem besten Zulu jeden, an dem ich vorbeikam. Aber wegen meines französischen Akzents, der ihrer Sprache Gewalt antat, starrten alle die gestikulierende Blondine vor ihnen bloß an und schüttelten höflich den Kopf.

Es dauerte zehn Tage, um die Herde zurück nach Thula Thula zu befördern. Zehn lange, erschöpfende Tage. Wir lebten von Adrenalin und Kaffee und bekamen sehr wenig Schlaf ab. Dass Lawrence es fertigbrachte, dass sie nicht erschossen wurden, grenzte an ein Wunder. Die örtlichen für Wildtiere zuständigen Behörden hatten jedes Recht zu verlangen, dass die Elefanten erlegt wurden. Sie mussten schließlich für die Sicherheit der Menschen sorgen, und abgesehen davon wussten sie nur allzu gut, dass die Wahrscheinlichkeit, die Gruppe zu rehabilitieren, verschwindend gering war. Wir wurden gewarnt, dass die Elefanten, sollten sie wieder entkommen, definitiv erschossen würden.

Der Druck, sie erfolgreich anzusiedeln, war extrem, und mein Leben änderte sich über Nacht. Hatte ich mir bisher Sorgen wegen Kobras oder Skorpionen gemacht, so lag ich nun wach und wartete auf die Rückkehr von Lawrence, vor Angst erstarrt, dass er bei seinem verzweifelten Versuch, die Elefanten dazu zu bringen, ihre neue Heimat zu akzeptieren, zu Tode getrampelt worden war. Nacht für Nacht blieb er so nahe an der Boma, wie er es wagte, sang zu ihnen, sprach mit ihnen und erzählte ihnen Geschichten, bis er heiser war. Mit zärtlicher Entschlossenheit und einer ordentlichen Portion Wahnsinn durchbrach Lawrence Nanas entsetzliche Furcht vor Menschen und gewann ihr Vertrauen.

Eines heißen Nachmittags kehrte er nach Hause zurück und schoss buchstäblich die Stufen zu mir herauf. »Du glaubst nicht, was geschehen ist«, sagte er, immer noch von Ehrfurcht ergriffen. »Nana hat ihren Rüssel durch den Zaun gestreckt und meine Hand berührt!«

Vor Schreck bekam ich große Augen. Nana hätte ihren Rüssel auch um seinen Leib schlingen und ihn durch den Zaun reißen können.

»Woher hast du gewusst, dass sie dir nichts tun würde?«

»Weißt du, wie das ist, wenn du jemandes Stimmung spüren kannst, ohne dass ein Wort gefallen wäre? Genau so war das. Sie ist nicht mehr wütend und sie hat keine Angst. Tatsächlich glaube ich, sie hat mir gesagt, dass sie bereit sind, ihr neues Zuhause zu erkunden.«

»Bitte sieh zu, dass du lebend da rauskommst«, bettelte ich.

»Wir sind über das Schlimmste hinweg. Bei Tagesanbruch werde ich die Boma öffnen.«

In dieser Nacht saßen Lawrence und ich auf unserer Veranda unter einem sternenübersäten Himmel und stießen Champa-gnergläser aneinander.

»Auf Nana«, seufzte ich.

»Auf meine Baba.« Lawrence grinste.

In den letzten 13 Jahren war die Herde zu unserer Familie geworden, daher waren wir äußerst besorgt, als die Sturmwarnungen schlimmer wurden und das Risiko, dass uns der Zyklon treffen würde, mit jeder Stunde anstieg.

Lawrence war geschäftlich unterwegs, ich war auf mich allein gestellt. Doch er rief mich unentwegt an. Wie schlimm ist der Wind inzwischen? Hat es schon angefangen zu regnen? Patrouillieren die Ranger den Zaun entlang? Einen schlechteren Zeitpunkt für seine Abwesenheit hätte er sich kaum aussuchen können. Zyklone sind in Zululand selten, aber wenn sie zuschlagen, können die Zerstörungen verheerend sein. Hinterher fand ich heraus, dass er unsere Versicherungsgesellschaft in Johannesburg angerufen hatte, um die Deckungssumme für witterungsbedingte Schäden zu verdoppeln. Das zeigt, wie beunruhigt er war. Ich konnte seine Rückkehr kaum erwarten.

Inmitten dieses Chaos, um sieben Uhr früh am Freitag, den 2. März 2012, erhielt ich einen Anruf und man teilte mir mit, dass mein unverwüstlicher Ehemann in der Nacht an einem Herzinfarkt gestorben war. Ich konnte es nicht fassen. Lawrence hatte das kriegsgebeutelte Bagdad überlebt, ebenso wüste Gewalt im Kongo – und jetzt würde ich ihn nicht mehr am Durban International Airport abholen und nach Hause bringen. Wie betäubt vom Schock sank ich aufs Bett.

Alle im Wildreservat verfielen in ungläubiges Schweigen.

»Es war, als hätte jemand den Stecker fürs Leben gezogen«, sagte Mabona, unsere Lodge-Managerin und Gästebetreuerin.

Wie ein Roboter machte ich weiter. Der Sturm wütete nach wie vor, und der KwaZulu-Natal-Notfalldienst hatte uns gewarnt, dass er sich in unsere Richtung bewegte. Ich sorgte dafür, dass den Gästen nichts zustoßen konnte, und wies die Ranger an, das Zeltlager mit zusätzlichen Schnüren und Drähten zu sichern.

Dann schenkte uns Mutter Natur eine unglaubliche Entlastung, denn Zyklon Irena schwenkte aufs Meer ab. Die Krise war vorüber. Wir stießen einen kollektiven Seufzer der Erleichterung aus und bereiteten uns darauf vor, der Trauer ins Gesicht zu sehen.

Wie würde ich auf Thula Thula ohne Lawrence überleben? Es erschien mir und unseren Angestellten als ein Ding der Unmöglichkeit. Viele glaubten, ich würde in meine französische Heimat zurückkehren und dort Zuflucht suchen. Er und ich hatten das Wildtierreservat als unzertrennliches Team geleitet. Lawrence oder Lolo, wie ich ihn nannte, hatte sich um alles gekümmert, was mit den Tieren und deren Sicherheit zu tun hatte, und ich war für Gäste, Marketing und Finanzen zuständig. Wir gingen nach dem Prinzip Learning by Doing vor, eigneten uns Dinge an, von denen wir bislang nichts verstanden, und packten einfach den Stier bei den Hörnern, bei jeder Herausforderung, die sich uns in den Weg stellte. Wie zum Beispiel eine Herde emotional geschädigter Elefanten aufzunehmen. Was hatten wir uns dabei bloß gedacht?

Aber uns war es mit Mut und Verrücktheit und unter viel Gelächter gelungen – mehr als gelungen. Wir liebten einander und wir liebten die Oase, die wir im afrikanischen Busch errichtet hatten. Tiere zu schützen, insbesondere Elefanten und Nashörner, war der Mittelpunkt unseres gemeinsamen Lebens.

Und jetzt war von einem Tag auf den anderen mein Partner in allen Lebenslagen verschwunden. Es war einfach undenkbar, und weil er nicht hier gewesen war, als es geschah, fühlte sich sein Tod auch nicht wirklich an. Die Neuigkeit breitete sich wie Buschfeuer aus und E-Mails, Anrufe und Nachrichten strömten aus aller Welt herein. Es war nicht nur meine Trauer, es war die Trauer aller. Dennoch konnte ich es nicht fassen. Immerzu erwartete ich einen Anruf von ihm: Frankie, ich bin am Flugplatz! Wo bleibst du denn?

Wie in Trance stolperte ich durch dieses erste Wochenende. Sehr früh am Sonntagmorgen informierte mich ein Anruf, dass die Herde aufgetaucht war und sich in Bewegung gesetzt hatte. »Sie ziehen nach Süden«, ertönte es knisternd im Funkgerät. »Richtung Haupthaus.«

Das war eine Überraschung. Das letzte Mal waren sie während der schlimmsten Sturmwarnungen gesichtet worden, gut zwölf Gehstunden von uns entfernt – und, nicht zu vergessen, das sind zwölf von Mammutmuskeln unterstützte Stunden. Jetzt waren sie nur noch 15 Minuten entfernt. Aber um ehrlich zu sein, ich dachte nicht weiter darüber nach.

Alles verschwamm vor meinen Augen und ich konnte kaum die Energie für die Dinge aufbringen, die ich zu erledigen hatte. Unsere Gäste wussten noch nicht, was geschehen war, und irgendwie musste ich für sie den Betrieb in der Lodge aufrechterhalten.

Promise, ein gut aussehender Ranger, der ebenso geschickt darin war, Cocktails zu mixen, wie darin, ein scheues Tier aufzuspüren, war der Erste, der die Herde zu Gesicht bekam, und wäre fast in sie hineingerauscht. Sie standen unmittelbar vor dem Tor zum Hauptgebäude und Empfangsbereich, sodass er nicht hereinfahren konnte. Sofort fiel ihm etwas Merkwürdiges auf: »Sogar die Bullen sind hier«, berichtete er.

Jungbullen halten sich eher von den anderen fern oder sie bleiben außer Sicht, wenn sie in der Nähe sind. Aber an jenem Morgen drängelten sich sämtliche 21 Mitglieder der Herde am Tor, eindeutig aufgeregt. Das war höchst ungewöhnlich, weil sie bei ihren Besuchen normalerweise total gelassen waren.

Wenn Lawrence nach längerer Abwesenheit zurückkehrte, tauchten sie manchmal auf, streunten herum und grasten geduldig, während sie darauf warteten, dass er herauskam und sie begrüßte. Oder wenn sie ein Baby vorstellen wollten, standen sie, Frieden ausstrahlend, am Zaun und stießen das Neugeborene sanft nach vorn, damit es ihn begrüßte.

Doch der Sonntag nach seinem Tod verlief ganz anders. Sie waren unruhig und tigerten hin und her. Völlig unorganisiert bewegten sie sich zur Front des Hauses, blieben dort ein paar Minuten lang stehen und schoben sich dann wieder zur Rückseite des Hauses – niemals grasend, immer in Bewegung.

»Sie waren beunruhigt, aber ich hatte keine Ahnung, warum. Vielleicht hatten sie eine Begegnung mit Wilderern. Als ich näher herankam, sah ich die verräterischen Streifen von Stress auf ihren Gesichtern, sogar bei den Babys«, sagte Promise hinterher und rieb sich erstaunt die eigenen Wangen.

Die Schläfendrüse eines Elefanten sitzt zwischen seinem Auge und Ohr und sondert Flüssigkeit ab, wenn das Tier unter Stress steht – was den fälschlichen Eindruck erwecken kann, dass es weint. Die Elefanten an unserer Zufahrt weinten nicht, aber die dunklen, feuchten Linien, die ihnen an den gewaltigen Wangen herabliefen, zeigten, dass etwas sie tief berührt hatte. Nach etwa 40 Minuten reihten sie sich an dem Zaun auf, der unser Haus vom Busch trennte, und ihre sanfte Kommunikation setzte ein.

Feierliches Kollern wälzte sich durch die Luft, dieselbe niederfrequente Sprache, die sie bei Lawrence stets benutzten. Mabula, der dominierende Bulle der Herde, bewegte sich mit den anderen auf und ab, nur Nana stand schweigend da, als würde sie darauf warten, dass Lawrence auftauchte, aber auch, als würde sie wissen, dass er nicht käme.

Wir hatten sie seit Monaten nicht gesehen. Warum jetzt? Warum genau an diesem Wochenende? Und warum waren sie so besorgt? Kein wissenschaftliches Buch kann erklären, warum unsere Herde an diesem Wochenende erschien. Für mich hingegen war das völlig klar. Als das Herz meines Ehemanns aufhörte zu schlagen, regte sich etwas in ihren Herzen, und sie legten die vielen, vielen Kilometer an Wildnis zurück, um mit uns zu trauern, um ihm ihren Respekt zu erweisen, genau so, wie sie es taten, wenn einer der ihren gestorben war.

Ich bin als Stadtmädchen aufgewachsen, eine Pariserin durch und durch, die jemandem den schnellsten Weg nach Saint-Germain-des-Prés erklären konnte, jedoch nicht das Geringste über Tiere wusste. In unserer Familie gab es nie Haustiere, obwohl wir einmal eine Schildkröte in unserem Garten hatten. Beim Leben und Arbeiten in einer Stadt, sogar in einer wunderschönen Stadt wie Paris, da bleibt keine Zeit, um die Natur wahrzunehmen, wie man es im Busch tut. Es geht nur um métro, boulot, dodo – Metro, Job, Heia –, wie die Franzosen sagen: Das Leben ist eine erbarmungslose Tretmühle aus Pendeln, Arbeiten und Schlafen. Doch sogar während ich die Pariser Tretmühle bediente, wusste ich irgendwo tief in mir stets, dass ich in einem fremden Land enden würde.

Aber am Ende der Welt in Afrika? So fremd nun auch wieder nicht.

Nichtsdestotrotz war ich jetzt am Ende der Welt, allein, und begrub meinen Ehemann. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Ich bat Vusi und Promise, Lawrences Vertraute, zum Haus zu kommen und über das Ausstreuen seiner Asche zu sprechen.

»Wir sollten die Knochen von Mnumzane zum Stausee bringen. Ich möchte, dass Lawrence und er beieinanderliegen«, sagte ich leise.

Der Mkhulu-Stausee war Lawrences Lieblingsort in Thula Thula. Er und Vusi hatten ihn gemeinsam errichtet und dorthin war er immer gegangen, um den Kopf frei zu kriegen und seine Seele zu füllen. Mnumzane war sein liebster junger Elefantenbulle gewesen, der als Teil der ursprünglichen Gruppe zu uns gekommen war; ein verstörter Junge, dessen Mutter und Schwester vor seinen Augen erschossen worden waren. Obwohl er bei seiner Ankunft noch so jung gewesen war, eigentlich erst ein Kind, und noch dazu ein verstörtes, verstand er die Verantwortung, der älteste männliche Elefant zu sein, und als Allererstes jagte er Lawrence, um ihn daran zu hindern, seiner Familie zu nahe zu kommen. Lawrence bewunderte seinen Mumm sehr und taufte ihn daher auf den Namen Mnumzane – Zulu für »Sir« – und dies wurde eine seiner Lieblingsgeschichten.

»Er muss total verschreckt gewesen sein«, erzählte Lawrence gern. »Er war gerade 18 Stunden in einem klappernden eisernen Gefängnis auf Rädern gereist, und als er endlich draußen war, war alles fremd. Keine vertrauten Gerüche, kein sicheres Versteck, zu dem er rennen konnte, bloß ein Haufen erschöpfter Menschen, die eine extreme Gefahr für ihn darstellten, aber er scheuchte uns dennoch ganz schön herum. Wenn ich einen Hut aufgehabt hätte, dann hätte ich ihn vor ihm gezogen.«

Einige Monate später wurde Mnumzane von der Herde ausgestoßen. So ziehen Elefanten ihren männlichen Nachwuchs auf: Sie trennen sie und ihren steigenden Testosteronspiegel von ihrem jungen weiblichen Nachwuchs. Das verhindert Inzucht und es stellt sicher, dass die Gene weite Verbreitung finden. In Mnumzanes Fall traf das im Grunde nicht zu, weil er eine Waise war und daher keinerlei Familienbande mit irgendeinem weiblichen Nachkommen hatte, aber im Königreich der Elefanten sind Regeln eben Regeln, und Nana war eine strikte Herrin, die ein Techtelmechtel unter ihren Augen nicht duldete.

Es war herzzerreißend, wie er litt. Er hatte bereits seine Mutter und Schwester verloren und jetzt verlor er seine Ziehmutter und seine Geschwister auch noch. Er fraß kaum etwas und die einzige Möglichkeit, damit er nicht vor Kummer dahinsiechte, war, ihn mit besonderen Leckerbissen aus Alfalfa und dornigen Akazienzweigen zu locken, die er mit demselben Genuss verschlang wie ein menschlicher Teenager seine Burger.

Ich werde niemals den Tag vergessen, an dem Mnumzane beschloss, Lawrence unmissverständlich zu zeigen, was er für ihn empfand. Dieser prächtige, große, vier Tonnen schwere Elefant schlenderte zum Landrover und stellte sich davor, wodurch er ihn am Weiterfahren hinderte.

»Ich fürchtete um mein Leben«, erzählte mir Lawrence später, »aber dann fixierte er mich mit diesen seelenvollen Augen und schwang seinen riesigen Kopf hin und her, als ob er sagen wollte: Du musst nicht so schreckhaft sein, Alter, und ich wusste, dass er mir sagte, er sei gern mit mir zusammen.«

»Er sucht einen neuen Papa«, neckte ich.

»Wahrscheinlich hast du recht, und das ist etwas, worüber wir nachdenken müssen. Er kommt in das Alter, in dem ihn jemand an die Kandare nehmen muss, der einen härten Stoß verträgt als ich!«

Von da an suchte Mnumzane regelmäßig Lawrence für Plaudereien zwischen Vater und Sohn auf. Ich weiß nicht, wer diese Zusammenkünfte mehr liebte: Lawrence, der stolze Ziehvater, der seinen Sohn beim Aufwachsen beobachtete, oder Mnumzane, der zurückgewiesene Teenager, der unter Lawrences Liebe und Akzeptanz aufblühte.

Daher war es für Lawrence ein so vernichtender Schlag, als dieser sanfte Riese eines Tages gewalttätig wurde. Ohne dass es jemand gewusst hätte, trieb ein rasender Schmerz von einem Abszess Mnumzane in den Wahnsinn, und nachdem er ein Nashorn getötet und einen liegen gebliebenen Geländewagen in einen Schrotthaufen verwandelt hatte, wusste Lawrence, dass die Zeit gekommen war.

Ihn zu erlegen war eine der traumatischsten Entscheidungen, die er jemals treffen musste. Er zog sich in seinem Kummer zurück und ich wusste nicht, wie ich ihn trösten sollte. Er gesellte sich nicht einmal mehr zu den Gästen an der Bar, was er immer gern getan hatte. Oft verschwand er stundenlang und ich wusste, dass er den Ort aufsuchte, an dem sein Junge gestorben war.

Wir unternahmen lange Fahrten in den Busch. Wir saßen am Mkhulu-Stausee und erinnerten uns an all das, was Mnumzane während unseres kurzen Zusammenseins getan hatte.

»Ein verfluchter Abszess. Eine Ladung Antibiotika hätte ihm helfen können. Ich hätte es wissen müssen.«

»Hättest du nicht. Nicht einmal du, Lolo«, sagte ich unzählige Male.

Sie waren verwandte Geister, diese beiden – tapfer, unberechenbar, lustig und sanft. Ich wusste aus tiefstem Herzen, dass ihre Wiedervereinigung im Tod genau das war, was Lawrence gewollt hätte.

Nur Erinnerungsfetzen sind von dem Tag verblieben, an dem wir seine Asche verstreuten. Ich erinnere mich an den Konvoi von Autos, der ebenso lang zu sein schien wie die Straße selbst. Ich erinnere mich an die aufgewirbelten Staubwolken, als wir nach Norden fuhren, wo der Stausee lag. Ich erinnere mich, dass wir im Licht eines Halbmonds am Ufer standen. Ich erinnere mich an Anekdoten und Geschichten. Ich erinnere mich an Tränen und Gelächter. Ich erinnere mich an dunkle Wellen auf dem Wasser. Zu dieser Zeit war ich seit 25 Jahren in Südafrika und ich liebte seinen Schmelztiegel aus Traditionen und Kulturen, aber für wenige Augenblicke an diesem Tag verlangte es mich nach der hektischen Vertrautheit von Montparnasse, wo ich in Paris gelebt hatte. Es war das einzige Mal, dass ich mich nach Frankreich sehnte, denn mein Leben fand in Südafrika statt, und wie bei Nana waren meine Familie jetzt die Tiere und Menschen von Thula Thula.

Das Leben im Busch lehrt einen, dass das Leben ein großartiger Zyklus aus Geburt und Tod ist, und nichts zeigte mir das mächtiger als der Augenblick, als Nana etwa um die Zeit des Dahinscheidens von Lawrence ein wunderschönes männliches Elefantenbaby gebar.

Natürlich taufte ich es Lolo.

2 Verliebt in Thabo

Ich stand vor dem Ventilator in der Küche, strich mir die Haare aus dem Nacken und versuchte, mich auf das zu konzentrieren, was Winnie sagte. Es war der dritte schwüle Tag mit Temperaturen von 40 Grad und ich war todmüde. Das waren wir alle. Aber die Lodge war voll und wir gaben unser Bestes, um weiterzumachen.

»Ich glaube, Mango- und Avocadosalat wären eine gute Vorspeise bei dieser Hitze«, schlug sie auf ihre sanfte Art vor. Ich nickte unbestimmt. Lawrence hatte Mangos geliebt. Ich sah zu dem Lärm hoch, der aus dem Büro kam. Jemand sendete dieselbe Nachricht immer und immer wieder über den Sprechfunk.

»Elephant Safari Lodge, hört ihr mich?«

Schweigen.

»Vusi? Mabona? Hört ihr mich? Nikuphi nina?!«

Der Sprechfunk ist ein entscheidendes Werkzeug zum Überleben im Busch und alle können damit umgehen. Ich wusste nicht genau, wer der Ranger war, aber die Stimme klang panisch. Ich wollte schon antworten, da läutete mein Handy.

»Bist du das am Funkgerät, Promise?«, fragte ich.

»Françoise – Wilderer! Thabo hat eine Kugel abgekriegt!«

Ich packte das Handy fester. Thabo, unser Nashornkalb. »Und Ntombi?«

»Ihr geht’s gut, aber sie will uns nicht an ihn ranlassen. Wir können nicht sagen, wie schwer er verwundet ist. Wir brauchen Mike hier, dringend!«

Ich hörte, was er sagte, begriff jedoch nicht so richtig. Die beiden Wochen seit Lawrences Tod waren ein blindes Durchei-nander aus Entscheidungen und neuen Situationen gewesen, aber nichts war so erschreckend gewesen wie das hier. Ich setzte mich und kämpfte gegen einen Anfall von Übelkeit an.

»Bist du noch da, Françoise?«

»Ja, ich weiß nur nicht, wie ich an Mike rankommen soll«, erwiderte ich leise.

Lawrence hatte Dr. Mike Toft immer bei tierischen Notfällen hinzugezogen. Er war drei Autostunden entfernt oder 30 Minuten und 30 000 Rand mit dem Hubschrauber. Ich hoffte inständig, dass er nicht mit einem anderen Notfall beschäftigt war.

»Weiß Alyson, was passiert ist?«, fragte ich.

»Sie ist unterwegs.«

»Gut. Wenn jemand an Thabo rankommen kann, dann sie. Bleib bei ihnen und ruf mich an, wenn sich etwas ändert. Ich kümmere mich um Mike.«

Alyson war die »Mama auf Abruf« und erste Pflegekraft für unsere Nashornkälber. Sie vertrauten ihr blind, was jedoch nicht bedeutete, dass sie zulassen würden, nach ihren Verletzungen zu sehen. Verletzte Wildtiere sind unberechenbar und gefährlich, und ich hoffte, sie würde keine Risiken eingehen. Alyson war eine Löwin, wenn es um ihren Verantwortungsbereich ging.

»Wenn Wilderer jemals meinen kleinen Babys etwas antun, jage ich sie und verfüttere sie an die Hyänen«, drohte sie jedes Mal, wenn wir wieder einmal von Wilderern hörten.

Unsere eine Tonne schweren Nashornkälber würde kaum jemand als »kleine Babys« beschreiben, aber ich wusste genau, wie sie fühlte. Ich hatte mich in dem wundervollen Moholoholo Wildlife Rehabilitation Centre in Hoedspruit in Thabo verliebt, da war er gerade erst ein paar Monate alt gewesen. Jetzt war er ein strammer Dreijähriger, aber in meinem Herzen war er nach wie vor dasselbe liebenswerte kleine Kälbchen.

Nashornkälber haben keine Hörner und ihre sanften Gesichter wirken so verletzlich. Und sie sind verletzlich. Ein Nashornjunges kann allein im Busch nicht überleben. Thabo war als verstörtes Neugeborenes aufgefunden worden, dessen Nabelschnur immer noch hinter ihm im Staub hing. Dass er auch nur einen einzigen Tag auf sich allein gestellt überlebt hatte, war ein Wunder, und niemand wusste, was seiner Familie zugestoßen war.

Zum Glück haben diese Winzlinge noch keine Furcht vor dem Menschen entwickelt, was es einfacher macht, ihnen zu helfen, weil sie jedem vertrauen, der sie füttert und tröstet. Sie benötigen eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch die Pfleger, die nachts bei ihnen schlafen, ihre Launen und den körperlichen Zustand überwachen, sie alle paar Stunden füttern und ihnen den Körperkontakt und all die Liebe schenken, die ihnen seitens ihrer richtigen Mütter fehlen.

Bei meiner ersten Begegnung mit Thabo war er bereits ein zutrauliches kleines Ding mit spitzen Ohren und neugierigen Augen. Ich wurde in seine Boma eingeladen und sah ihn mit seiner ersten Mama spielen: Elaine.

»Thabo, komm her und sag ›Guten Tag‹«, rief Elaine.

Baby-Nashörner rennen nicht, sie springen halb, und halb fliegen sie. Er sauste zu ihr hin, liebkoste sie, schaute dann auf und musterte mich.

»Bonjour, mein Kleiner.« Ich lächelte.

Als Antwort legte er seine Schnauze an mein Bein. Mein Herz schmolz. Er war so vertrauensvoll und sanft. Da wurde mir bewusst, dass ich, obwohl ich in einem Wildreservat lebte, nur wenig Kontakt mit unseren Tieren hatte. Die geschäftliche Seite von Thula Thula, das Managen der Lodge und der Umgang mit den Gästen waren meine Domäne, hinzu kam die Verwaltung all dessen, was mit unseren Tieren zu tun hatte.

Als wir zum Beispiel Nana und ihre Herde retteten, führte ich die Telefonate, pflügte mich durch Berge von Papierkram und kämpfte mit der wahnsinnigen Logistik, sie zu uns zu bekommen, aber es war Lawrence, der Nacht für Nacht draußen an der Boma war und Nana verzweifelt davon überzeugen wollte, dass sie bei uns in Sicherheit war.

In dem Moment, als Thabo mich mit so viel Vertrauen liebkoste, verlangte es mich danach, ihn zu beschützen und mehr für andere Waisen wie ihn zu tun. Ich kitzelte ihm das Gesicht und blickte in seine unschuldigen Augen, und es dämmerte mir, dass Thula Thula der ideale Ort wäre, um genau das zu tun. Ich kehrte nach Hause zurück, übersprudelnd vor neuen Ideen.

»Ich glaube, wir sollten ein Waisenhaus für Tiere bauen«, verkündete ich Lawrence.

»Fantastisch. Gehen wir’s an!«

Aber die Rettung junger Tiere ist etwas völlig anderes als die Rettung älterer Tiere. Wir hatten Erfahrung in der Rettung von Elefanten, aber keinerlei Erfahrung in der Rettung verwaister oder verlassener Jungtiere. Unsere Herde hatte Lawrences Anwesenheit und beruhigendes Verhalten gebraucht, um sich einzugewöhnen, aber kleine Waisen benötigen weitaus mehr als Beruhigung. Sie brauchen handfeste Liebe und intensive Pflege – und dafür waren wir noch nicht eingerichtet. Aber der Same war gesät und ich behielt stets im Hinterkopf, dass wir, sobald wir Zeit und Geld hätten, unsere eigene Waisenstation für Wildtiere errichten würden.

Wenige Monate später erhielt ich einen Anruf, der den Ball viel eher als geplant ins Rollen brachte.

»Wir suchen nach einem Zuhause für Thabo«, sagte Moholoholos geschäftsführender Direktor. »Idealerweise ein Reservat, das für ihn sorgen kann, bis er alt genug ist, um in den Busch entlassen zu werden.«

»Wir sind perfekt für ihn!«, sagte ich.

Waren wir nicht. Weit entfernt davon. Aber so ist das Leben eben. Manchmal braucht es einen Schubs, damit Träume wahr werden. Lawrence zuckte nicht einmal mit der Wimper, als ich es ihm mitteilte.

»Wir hatten bloß ein paar Wochen, um uns auf sieben Elefanten vorzubereiten. Sich auf ein Nashornkalb einzurichten ist doch ein Klacks«, sagte er. »Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. In Anbetracht dessen, was Heidi zugestoßen ist, habe ich daran gedacht, weitere Nashörner zu holen.«

Während eines Sturms waren Wilderer in unser Reservat eingedrungen – in dem Wissen, dass der Lärm und der Regen das Geräusch ihrer Schüsse dämpfen und ihre Spuren davonspülen würden – und hatten unser letztes Nashorn getötet. Normalerweise sind wir in Vollmondnächten in höchster Alarmbereitschaft, weil das Mondlicht den Wilderern dabei hilft, sich ohne Taschenlampen zu bewegen, daher erwischte uns der Angriff auf Heidi inmitten eines Sturms eiskalt. Sie hatten sie angeschossen, ohne sie zu töten, was sie jedoch nicht daran gehindert hatte, ihr bei lebendigem Leib das Horn abzuschneiden. Das Entsetzen beim Anblick dessen, was sie ihrem sanften, ausdrucksvollen Gesicht angetan hatten, wird immer in mir lebendig bleiben. Es sorgte auch dafür, dass wir umso entschlossener waren, alles zu tun, um ihre Art zu retten.

Ich reichte Lawrence eine Liste der Dinge, die vorhanden sein mussten, bevor wir die Erlaubnis erhalten konnten, Thabo nach Thula Thula umzusiedeln. Er überflog das Blatt und nickte.

»Ein Klacks«, grinste er.

Etwas übertrieben. Wildtiere von einem Ort zum anderen zu bewegen, unterliegt einer strengen Kontrolle und erfordert sowohl eine spezielle Erlaubnis als auch ein gefülltes Bankkonto. Wir hatten weder das eine noch das andere. Aber das Unmögliche hatte uns noch nie abgeschreckt.

»Ich kümmere mich um die Erlaubnis. Du tust, was du kannst, um Geld zu sammeln«, sagte Lawrence.

Binnen einer Woche erhielten wir die Erlaubnis und hatten 100 000 Rand für Thabos Transport gesammelt. Der größte Teil der Summe stammte von Freunden und Gästen, die uns kannten und helfen wollten, Thabo in seine neue Heimat zu verfrachten.

Die nächste Hürde war ein Besuch seitens der Wildtierinspektoren. Eine Stunde vor ihrer Ankunft war ich ein Nervenbündel.

»Haben wir alles erledigt, wonach sie gefragt haben?«, fragte ich Lawrence.

»Beruhige dich, Frankie. Sie haben uns das Okay für unsere Elefanten gegeben, und sie werden uns auch jetzt keine Abfuhr erteilen.«

Er hatte völlig recht. Die Inspektoren bewilligten Thabos neue Unterkunft und das Freigehege und genehmigten auch die Transportkiste, die wir gemäß ihrer strikten Vorgaben in Durban speziell hatten anfertigen lassen. Die Übergabepapiere kamen noch am selben Tag. Ich war völlig aus dem Häuschen! Nach der ganzen Bürokratie und Warterei kam der kleine Thabo endlich zu uns.

Bis dahin hatte er als Heimat nur Moholoholo gekannt und wir machten uns Sorgen, welchen Effekt die lange Fahrt wohl auf ihn haben würde.

»Elaine wäre die ideale Person, um sich auf der Reise um ihn zu kümmern«, sagte der Direktor des Rehabilitation Centre. »Sie hat ihn gehütet, als er ein Baby war, und er vertraut ihr.«

»Das ist perfekt!«, sagte ich. »Wir übernehmen ihre Kosten.«

»Das ist etwas komplizierter. Ihr Berufspraktikum war vor ein paar Monaten zu Ende und sie ist nach England zurückgekehrt.«

Ich verfiel in Schweigen. Wir hatten nicht genügend Mittel für einen internationalen Flug.

»Ich schreibe ihr trotzdem eine E-Mail«, sagte ich leise.

Elaine reagierte prompt, sie wäre sofort bereit zu helfen. Doch sie hatte ihre Ersparnisse aufgebraucht, um beim ersten Mal an dem Programm teilzunehmen, und konnte sich das Flugticket nicht leisten.

»Ich versuche, jemand anders als Begleiter für Thabo zu finden, aber das ist nicht ideal«, sagte der Manager. »Es ist eine lange Reise für ihn, und das ohne einen Pfleger, den er kennt und dem er vertraut.«

Mit jedem verstreichenden Tag stieg meine Sorge, dass Moholoholo entscheiden würde, Thabo sei zu jung, um eine so stressige Reise mit einem Fremden zu überstehen. Eine Woche verging ohne Neuigkeiten. Ich bereitete mich schon auf das Schlimmste vor.

»Inzwischen haben sie für ihn bestimmt ein anderes Reservat gefunden«, sagte ich zu Lawrence.

»Wie viel Geld haben wir gesammelt?«

»Gerade mal die Hälfte dessen, was wir brauchen.«

Am nächsten Morgen war ich um vier Uhr früh auf den Beinen, rastlos und außerstande zu schlafen, also setzte ich mich mit einem Becher heißen Tee an meinen Computer und sah nach, ob es etwas Neues von Moholoholo gab. Nichts. Ich wusste nicht, ob ich erleichtert oder besorgt sein sollte. Da wurde eine E-Mail von Elaine angezeigt. Ich überflog sie verblüfft. Ihre Großmutter hatte angeboten, ihr den Flug zu bezahlen. Unser kleiner Junge hatte einen Schutzengel, der über ihn wachte! Ich rannte zum Schlafzimmer, um es Lawrence zu verkünden, während mein kleiner Pudel Gypsy um meine Füße herumsprang.

»Sie kommt! Sie kommt!«

Er richtete sich verschlafen auf und sah mich mit trüben Augen an. »Wer?«

Gypsy sprang aufs Bett und leckte ihm das Gesicht. Sie teilte meine Aufregung.

»Elaine! Sie kommt, um bei Thabo zu helfen«, grinste ich. »Sie kann nicht monatelang von zu Hause wegbleiben, aber sie hat gesagt, dass sie so lange bleiben würde, bis er sich eingewöhnt hat.«

Ab ging es nach Moholoholo mit Pieter, unserem Ranger mit dem Babygesicht, der nicht alt genug aussah für einen Führerschein, ganz zu schweigen für die Verantwortung, unser kostbares Nashornkalb zurückzuholen, aber er war der perfekte Mann für diese Aufgabe. Er war eine sanfte Seele und hatte ein natürliches Gespür für Tiere.

Der Plan sah vor, dass er mit mir zusammen mit dem Truck nach Lowveld fahren und dann Elaine und mir dabei helfen sollte, sich auf der 700 Kilometer langen Rückfahrt um Thabo zu kümmern.

Wir trafen an einem Donnerstag spätabends in Moholoholo ein, schliefen sechs Stunden, standen gleich nach Anbruch der Dämmerung auf und begannen mit einem dreitägigen intensiven Crashkurs in Nashornkalb-Pflege. Am Nachmittag holte ich Elaine vom Hoedspruit Airport ab. Sie war eine groß gewachsene dunkelhaarige junge Frau, und trotz der dunklen Ringe unter den Augen nach einer 24-stündigen Reise bestand sie darauf, ich solle sie direkt zu Thabo bringen.

»Ich hoffe, er erinnert sich an mich«, murmelte sie.

Sie schlüpfte in seine Boma, während ich an der Umzäunung stand und zusah.

»Thabo! Hallo, mein Junge!«, rief sie.

Sein Kopf fuhr hoch, und er schoss, vor Entzücken quietschend, auf sie zu, wobei die kleinen Beine hämmerten wie Kolben. Er prallte auf sie und warf sie um.

»Thabo, Thabo«, lachte sie. »Du bist größer geworden, du kleiner Strolch. Runter von mir!«

Man sagt, Menschen vergessen ihre erste Liebe niemals. Kleine Nashörner offenbar auch nicht.

Zwei Tage später waren wir bei Tagesanbruch auf den Beinen und traten die lange Heimreise an. Elaine bereitete Thabos Lieblingsmilchmischung vor und gab sie in eine Schüssel in seiner Reisekiste.

Er trottete hinein, ohne sich zu beschweren, und los ging es. Seine erste menschliche Familie winkte uns tränenreich zum Abschied, obwohl sie wusste, dass das seine beste Chance war, ein wahres Busch-Nashorn zu werden. Die Verantwortung dafür, dass aus ihm das echte wilde Tier wurde, als das er geboren war, lag jetzt bei uns.

Ein heftiger Sturm tobte, während wir über die Straße dahinkrochen, kaum imstande, die Fahrbahn vor uns im Regen zu erkennen. Nach vier Stunden hielten wir im Schutz einer Tankstelle an, um Thabo zu füttern. Elaine schüttelte den Kopf, als sie sah, dass der einzige Weg in die Kiste über eine Luke im Dach führte.

»Da werde ich mich nie mehr rausziehen können«, protestierte sie.

»Schon okay. Ich gehe«, bot Pieter an.

»Aber er kennt dich nicht. Was ist, wenn er die Flasche nicht von dir annehmen will?«, fragte sie beunruhigt.

»Du stehst einfach da an den Stäben und sprichst ihm beruhigend zu«, schlug ich vor.

Pieter ließ sich in die Kiste hinab und Elaine reichte ihm Thabos Milchflasche. Nahrung war Nahrung für dieses Nashornkalb und er saugte die Flasche leer und stieß dann mit dem Kopf gegen Pieters Bein, weil er mehr haben wollte.

»Seht ihn euch bloß an. Er ist nicht im Geringsten verstört«, sagte Elaine stolz.

Kurz vor der zweiten Fütterung riss eine heftige Sturmbö das Segeltuch von Thabos Kiste. Sobald wir eine sichere Abzweigung entdeckt hatten, hielten wir an und rannten zum hinteren Teil des Fahrzeugs, um zu sehen, wie es ihm ging. Er sah uns verwirrt an. Was soll die Aufregung? Er war ein so tapferer kleiner Soldat.

Jedes Mal, wenn wir zum Tanken anhielten, zog Thabo eine Menschenmenge an. Die Leute erwarten für gewöhnlich ein tiefes Grollen von einem Tier seiner Größe, keine Laute wie von einem Spielzeug, und sie waren dementsprechend verblüfft, als sie sahen, dass die Laute nicht von einem Welpen oder Ferkel stammten, sondern von einem ziemlich großen Nashornkalb.

Der Regen wurde so schlimm, dass es gefährlich wurde, den Schlaglöchern und Baustellen auszuweichen, also stellten wir das Navi so ein, dass es uns über einen anderen Weg führen sollte. Ein großer Fehler. 200 Kilometer später erkannten wir, dass die Route durch Swasiland führte. Kein Problem für uns, aber ein großes Problem für Thabo, denn wir hatten für ihn keinen Wildtierpass, der es einer gefährdeten Art erlaubt, das Land zu verlassen.

»Aber wir wollen doch nur durchfahren«, bettelte ich am Zoll.

»Keine Erlaubnis, keine Einfahrt.«

Bürokratie ist Bürokratie. Uns blieb keine andere Wahl, als umzukehren. 16 erschöpfende Stunden später trafen wir in Thula Thula ein. Ein Willkommenskomitee aus Rangern, neugierigen Gästen und einem sehr besorgten Lawrence begrüßte uns. Ich fiel ihm in die Arme.

»Wir haben’s geschafft.«

Er drückte mich fest an sich. »Gut gemacht. Ich habe gewusst, dass du es schaffen würdest.«

Die nächste Herausforderung bestand darin, Thabo aus seiner Kiste zu bekommen. Er stand mit dem Hintern zur Tür und machte keinerlei Anstalten, sich umzudrehen oder gar rückwärts zu gehen. Nahrung war auch diesmal unsere Rettung: Elaine schüttelte eine weitere Flasche und lockte ihn damit die Rampe hinab.

»Essenszeit«, schmeichelte sie ihm. »Komm her und sieh dir dein neues Zuhause an.«

Er folgte seiner Flasche aus der Kiste hinaus und starrte benommen die Menge lächelnder, aber unvertrauter Gesichter um sich herum an. Elaine kniete sich neben ihn und stopfte ihm den Leckerbissen in den Mund. Er schloss die Augen und trank.

Mir rollten Tränen der Müdigkeit und Erleichterung die Wangen herab. Unser erstes gerettetes Kalb war zu Hause.

Genau diesen Augenblick wählte Thabo, um seine Benommenheit abzuschütteln und davonzurennen, direkt auf das gefährliche hohe Ufer des Nseleni-Flusses zu. Elaine schoss ihm nach.

»Thabo, nein!«, schrie sie.

»Halt ihn auf!«, kreischte ich.

Pieter und ein zweiter Ranger sprinteten ihnen nach. Das Großartige an südafrikanischen Männern ist, dass sie Ahnung vom Rugby-Tackle haben. Sie hatten ihn fast eingefangen, aber Thabo war ebenfalls Südafrikaner und hatte Lust auf ein Spiel mit den Jungs, denn er wand sich aus ihrem Griff und schleifte sie durch den Matsch hinter sich her. Elaine schoss los, um seine Flasche zu holen.

»Thabo, schau mal, was ich hier habe …!«, rief sie und schwenkte sie in der Luft.

Er erstarrte buchstäblich, ließ die Ranger im Matsch liegen, trabte zu ihr zurück und folgte glücklich seiner Flasche zu seinem neuen Schlafquartier, einem Raum, der an das Konferenzzentrum der Lodge angebaut worden war.

Ein junges Kalb muss von seinem Pfleger auch nachts gefüttert und besänftigt werden, also hatte ich dafür gesorgt, dass sie sich den Raum teilen konnten. Für ihn lagen weiche Decken auf dem Fußboden und für Elaine gab es ein bequemes Bett mit denselben weißen Baumwolllaken, wie sie auch unsere Gäste benutzten. Nicht sehr clever von mir. Ich musste noch so viel über die Pflege von Nashornbabys lernen.

In der ersten Nacht waren Thabo und Elaine so erschöpft, dass sie sofort einschliefen. Das war ein gutes Zeichen, und von da an war er ein glücklicher kleiner Camper, solange Elaine in der Nähe war. Sie wusste aus Erfahrung, dass er immer um fünf Uhr morgens aufwachte, und er war so zuverlässig, dass sie niemals den Wecker stellte. Wenn sie nicht aufwachte, quietschte er so lange, bis sie es tat. Wenn sie vorgab zu schlafen, stieß er sie mit der Schnauze an, und wenn das nicht half, setzte er die Vorderbeine aufs Bett und legte ihr den Kopf auf den Bauch.

»Es geht doch nichts über einen schweren Nashornkopf, der einen aus dem Bett holt«, grinste sie. »Und er weiß ganz genau, dass mich das aufspringen lässt.«

An einem besonders kühlen Morgen war Elaine noch immer in ihre Bettdecke eingekuschelt, doch Thabo fand wohl, dass es nun reichte. Seine Mama war genau hier vor seiner Nase, warum also wurde er nicht geknuddelt? Er hievte sich zu ihr aufs Bett. Elaine erwachte schlagartig durch das zusammenkrachende Bett und ein sehr glückliches kleines Nashorn, das sein Gesicht an ihres drückte. Er schmiegte sich eng an sie und erlaubte ihr einmal wenigstens, etwas länger zu schlafen.

Elaine schlief nach diesem Ereignis auf einer Matratze auf dem Fußboden, obwohl sie wusste, dass durchgehender Schlaf von nun an ein Ding der Unmöglichkeit sein würde. Die meisten Nächte kämpften sie um Platz auf der Matratze und um die Decken, und schließlich ersetzte ich ihre weißen Baumwolllaken durch weniger schmutzempfindliche.

Thabos Pflege war besser als regelmäßiges Fitnesstraining. Während er gefüttert wurde, hasste er alles, was sich bewegte, sogar einen zuckenden Zeh, und Elaine erlernte bald ein perfektes Manöver, auf den Tisch zu springen, um ihm aus dem Weg zu gehen. 200 Kilo verärgertes Nashornkalb haben es nämlich echt in sich! Die einzige Möglichkeit, ihm etwas von seiner überschüssigen Kleinkindenergie zu nehmen, bestand darin, mit ihm loszuziehen. Er trottete wie ein Welpe hinter ihr her, und jedes Mal, wenn sie an einer Baumgruppe vorüberkamen, rannte er auf den nächsten Baum zu und versteckte sich dahinter. Ich kann dich nicht sehen, also kannst du mich auch nicht sehen. Natürlich »übersah« Elaine den gewaltigen Hintern, der hinter dem Baum hervorragte, und spielte mit.

Thabos absoluter Lieblingsort – abgesehen von der Matratze – war seine Suhle. In der einen Minute graste er friedlich, in der nächsten schoss er über das Gehege, warf sich in den Schlamm und trat um sich, um den Schlamm aufzuwühlen. Je matschiger, desto besser! Dann krabbelte er hoch, kniete nieder, spritzte und sprang umher und sah uns glücklich aus seinen schlammbespritzten Augen an. Man musste kein Tierexperte sein, um zu wissen, dass dieser Nashornjunge Schlamm liebte – was wir unterstützten, weil Schlamm essenziell für die Gesundheit dieser Tiere ist. Er ist ein natürlicher Sonnenschutz, verhindert, dass es ihnen zu heiß wird, und schützt vor Insektenbissen.

Wie Menschenkinder tat Thabo das Gegenteil dessen, was Elaine von ihm wollte, und zur Veranda der Lodge hinaufzugehen und die Gäste beim Frühstück zu begrüßen, war eines ihrer striktesten Verbote. Ein Stoß mit seinem tollpatschigen Rumpf, und ein Tisch läge auf der Seite und Rührei und Toast wären überall verteilt.

An den meisten Morgen schlenderten die beiden ohne Pro-bleme an der Veranda vorbei, aber wenn er die Ohren aufrichtete und sich in den Beinen anspannte, wusste Elaine, dass sich in »Thabo-Land« etwas zusammenbraute.

»Denk nicht mal dran!«, warnte sie ihn dann.

Er tat so, als würde er sich vorbildlich benehmen, und ignorierte die Verandastufen, aber sie merkte, dass sich seine Ohren drehten wie Minisatellitenschüsseln, und sprang vor ihn, um ihn abzulenken. Er flüchtete in eine Kehrtwende und jagte die Stufen hinauf. Es war zu spät, um ihn aufzuhalten. Mit einem wild entschlossenen kleinen Nashorn in vollem Lauf kann man nicht mithalten.

Beim letzten Mal duckte er sich hinter ihr weg, preschte die Verandastufen hinauf und versuchte, sein Spiegelbild in den Glastüren mit dem Kopf zu rammen, die daraufhin in Millionen Teilchen zersplitterten. Zerlegte Stühle und Tische waren das eine, aber zerbrochenes Glas war zu gefährlich. Von diesem Tag an wurde ein Tor hochgezogen und beendete seine Eskapaden auf die Veranda.

»Ich glaube, er langweilt sich«, sagte Elaine. »Er braucht einen Spielkameraden.«

Im Busch gibt es aber keinen Datingservice, daher waren wir entzückt, als das Moholoholo Rehabilitation Centre mitteilte, es habe eine Waise, die ein neues Zuhause suchte.

»Sie sind etwa gleichaltrig, also sollte es leicht sein, sie miteinander bekannt zu machen. Noch ist sie nicht ganz bereit für die Entlassung, aber wenn alles gut geht, können wir sie gegen Jahresende umsiedeln«, versprach der Direktor.

Meine romantische französische Seite drehte förmlich durch. Ich sah, wie Thabo sich verliebte. Ich sah Babys. Ich würde eine Nashorn-Oma werden!

Weihnachten 2012 erhielt Thabo das beste Geschenk seines Lebens – die kleine Ntombi. Alyson, ihre Hauptpflegerin, wollte ihren jungen Schützling nicht alleine lassen, also packte sie ihre Taschen und kam kurzerhand mit. Thabo bekam also zu Weihnachten nicht nur eine neue Freundin, sondern auch eine neue Mama. Sie übernahm Elaines Aufgaben, da diese nach England zurückgekehrt war.

Ntombi war ein Opfer von Wilderei geworden, als sie gerade erst fünf Monate alt war. Ihre Mutter war im Kruger-Nationalpark abgeschlachtet worden und das arme kleine Ding hatte alles mitbekommen. Ich hasse den Gedanken an die entsetzlichen Erinnerungen, die sie mit sich herumtragen muss. Bei ihrer Ankunft in Moholoholo war sie starr vor Angst vor den Menschen, die eigentlich versuchten, ihr das Leben zu retten, und griff jeden an, der ihr zu nahe kam. Sie war so aggressiv, dass sie durch Lücken in der Umfriedung gefüttert werden musste, aber mit Liebe und Geduld lernte sie langsam, ihrer neuen zweibeinigen Familie zu vertrauen.

Deswegen sind Pflegezentren so wichtig. Sie sind ein sicherer Hafen, wo gequälte und verletzte Tierwaisen das Trauma der Wilderei überwinden und zu ausgeglichenen Nashörnern heranwachsen können.

An dem Tag, als Ntombi nach Thula Thula kam, brachten wir sie in eine Umfriedung gleich neben Thabo, nur ein starker Lattenzaun trennte sie. Mit angehaltenem Atem beobachtete ich, wie er wohl reagierte. Er ignorierte sie! Monsieur graste weiter, wälzte sich im Schlamm und nieste und ignorierte völlig die junge Demoiselle gleich nebenan. Mein Traum von der Kuppelei war wohl ausgeträumt.

Aber er gab sich nicht sehr lange als der harte Typ, vielleicht überwältigte ihn auch die Neugier, denn er schlenderte zu ihrer Boma und musterte sie mit großem Interesse.

»Los, mein Junge«, drängelte ich. »Fang mit einem kleinen ›Hallo‹ an.«

Ntombi beäugte ihn ein paar Sekunden lang und kehrte ihm dann den Rücken zu. Sie zeigte ihm eindeutig die kalte Schulter. Bezaubert trottete Thabo am Zaun entlang und legte das Gesicht dagegen. Ntombi betrachtete ihn über die Schulter und fraß weiter. Nach ein paar koketten Blicken gab sie aber doch nach und flitzte zu ihm. Er steckte die Nase zwischen die Latten. Sie ging direkt zu ihm und rieb ihm die Schnauze.

»Sie küssen sich!« Ich lachte triumphierend.

3 Wilderei ist Krieg

Über die Jahre waren Thabo und Ntombi ein unzertrennliches Paar geworden, daher war ich nicht im Geringsten überrascht, als Promise mir mitteilte, dass Ntombi niemanden an Thabo heranließ. Sie wusste, dass er verletzt war, und beschützte ihn.

»Wie soll der Tierarzt seine Schussverletzungen behandeln, wenn sie jeden davonjagt?«, fragte ich Alyson und Promise.

»Vielleicht muss er sie beide betäuben«, erwiderte Alyson. »Das wirst du mit Mike entscheiden müssen, wenn er hier ist.«

Lawrence hatte sich immer um tierische Notfälle gekümmert, ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Ich warf einen Blick auf mein Handy. Immer noch kein Anruf von Mike. In ein paar Stunden wurde es dunkel und für einen Behandlungsversuch wäre es dann zu spät. Ich war schockiert, dass die Wilderer die Frechheit besaßen, im hellen Tageslicht unseren Elektrozaun zu zerstören. Seitdem Thabo und Ntombi alt genug waren, um die Sicherheit des Waisengeheges zu verlassen und freie Nashörner im Reservat zu sein, waren sie von bewaffneten Wächtern beschützt worden. Vielleicht wussten die Wilderer, dass Lawrence gerade gestorben war, und vermuteten, dass die Überwachung gestrichen wurde? Ich fühlte mich hilflos und total fehl am Platz.

»Bring mich bitte zu Thabo. Ich möchte ihn sehen«, sagte ich zu Promise.

»Keine gute Idee, Françoise. Ntombi steht zu sehr unter Stress und ein weiteres Fahrzeug wird die Sache nur noch schlimmer machen«, warnte er. »Alyson gibt ihr Bestes, um sie aus der Sicherheit des Geländewagens zu beruhigen.«

»Wie geht es ihm? Kannst du erkennen, wie schwer seine Verletzung ist?«

»Da ist viel Blut, aber Ntombi lässt uns nach wie vor nicht nahe heran, nicht einmal Alyson. Das Problem ist, dass die verdammten Hyänen das Blut gerochen haben und ihm zusetzen … Hier, sprich mit Alyson«, sagte er und reichte ihr das Handy.

Sie klang ziemlich aufgewühlt. »Ich hätte sie nicht verlassen sollen.«

»Ihr Schutz ist nicht deine Aufgabe und du kannst sowieso nicht die ganze Zeit über bei ihnen sein«, sagte ich bestimmt. »Wilderer scheren sich einen Dreck darum und wenn sie sich von den Wächtern nicht abschrecken lassen, dann wäre es ihnen auch egal gewesen, ob du da gewesen wärst oder nicht.«

»Ich hätte wachsamer sein sollen«, quälte sie sich. »Kurz bevor ich gegangen bin, haben sie beide aufgehört zu fressen und in die Ferne geschaut, als ob sie etwas gehört hätten. Ich wette, dass diese Bastarde bereits dort waren und uns beobachtet haben. Wie konnte mir das nur entgehen?«

»Zwei bewaffnete Männer haben sich um sie gekümmert«, wiederholte ich. »Wenn sie den Angriff nicht unterbinden konnten, wäre es dir auch nicht gelungen. Wie geht’s ihm?«

Ihre Stimme brach. »Steht einfach bloß da, rührt sich nicht. Verwirrt und unter Schock.«

»Lass uns auflegen, falls Mike versucht durchzukommen. Ich rufe dich an, sobald ich etwas von ihm gehört habe.«

Verzweifelt sank ich in meinen Sessel zurück. Thabo und Ntombi hatten sich, auf sich allein gestellt, so gut entwickelt. Vor einem Jahr hatten Alyson und die Ranger mit dem langen Prozess angefangen, sie mit dem Busch vertraut zu machen. Sie nahmen sie zu Tagesausflügen mit, um sie zu lehren, wo die Wasserlöcher waren, und ihnen beim Erkennen der Düfte des Buschs, der Vegetation und der Tiere zu helfen, denen sie begegnen würden. Jeden Abend wurden sie in die Sicherheit der Boma zurückgebracht, bis sie eines Abends nicht mehr zurückkehren wollten. Herzzerreißend für uns, aber wir wussten, dass es ein gesundes Anzeichen und somit an der Zeit war, sie frei umherstreifen zu lassen. Alyson verbrachte nach wie vor viel Zeit bei ihnen im Busch, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung war, und mich schauderte angesichts der Gefahr, in der sie sich befunden hatte.

Ich ging im Zimmer auf und ab. Wie sollte ich das Honorar für den Tierarzt aufbringen? Was wäre, wenn Thabo sterben würde? Zuerst Lawrence, jetzt Thabo. Für gewöhnlich halte ich mich gut in einer Krise, aber ich konnte einfach nicht klar denken und ich konnte nach wie vor nicht verwinden, dass bewaffnete Männer ins Reservat eingedrungen waren, um Thabo und Ntombi zu töten. Erst viel später begriff ich, wie naiv das war. Man kann nicht jede Minute des Tages einen 45 Kilometer langen Zaun überwachen. Als Lawrence noch lebte, hatte die Sicherheit einen guten Teil seiner Zeit beansprucht. Er war eng eingebunden in Patrouillen, die Suche nach Schlingfallen und die Zaunüberwachung gewesen und hatte sich um sämtliche Vorfälle mit Wilderern gekümmert. Connie, mein damaliger Sicherheitsmanager, war ein pensionierter Polizist, der ausgezeichnet den Anweisungen hatte folgen können, die Lawrence ihm erteilt hatte, der jedoch dem Druck nicht standhalten konnte, die Sicherheit eigenständig zu koordinieren.

In meinem ganzen Leben hatte ich mich niemals weniger geschützt und sicher gefühlt. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte, geschweige denn wie ich Connie und seinen Sicherheitsleuten Anweisungen geben sollte, was sie zu tun hatten.