6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Planet!

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

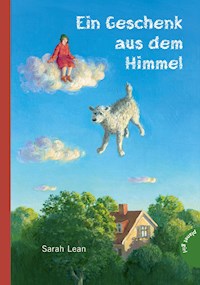

"Ich heiße Cally Louise Fisher und ich habe seit einunddreißig Tagen kein Wort mehr gesagt. Worte machen keine Wünsche wahr. Dinge passieren einfach." Cally traut ihren Augen kaum: Die Frau im roten Regenmantel, die ihr lieb zulächelt, ist tatsächlich ihre Mutter – quicklebendig und absolut real. Aber wie soll Cally das ihrer Familie erklären? Keiner hört ihr wirklich zu. Deshalb beschließt Cally, einfach nicht mehr zu sprechen. Das einzige Lebewesen, das ihre verstorbene Mutter ebenfalls sieht, ist ein wilder Wolfshund, der immer wieder auftaucht und sie tröstet. Wie ein Geschenk aus dem Himmel, das Cally zeigen soll: Sie ist nicht allein ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Buchinfo:

Wünsche sagen mehr als tausend Worte

„Ich heiße Cally Louise Fisher und ich habe seit einunddreißig Tagen kein Wort mehr gesagt.

Worte machen keine Wünsche wahr. Dinge passieren einfach.“

Als Cally Fisher plötzlich ihre tote Mutter sieht, quicklebendig und absolut real, traut sie ihren Augen kaum. Doch die Frau im roten Regenmantel, die ihr lieb zulächelt, kann niemand anders sein. Aber wie soll sie das ihrer Familie erklären? Keiner schenkt Cally Beachtung und hört ihr zu. Deshalb beschließt sie, einfach nicht mehr zu sprechen. Denn was nützen Worte, wenn niemand hinhört?

Das einzige Lebewesen, das Callys Mutter ebenfalls wahrnehmen kann, ist ein wilder Wolfshund, der immer wieder auftaucht und sie aufmuntert. Wie ein Geschenk aus dem Himmel, das Cally zeigen soll: Sie ist nicht allein …

„Ein Geschenk aus dem Himmel“ handelt von Verlust, von Liebe, Familie und Freundschaft – und davon, dass es manchmal einen wahren Freund braucht, der Dinge hört, die gar nicht gesagt werden.

Autorenvita:

© Nick Lean

Sarah Lean wuchs in Wells, Sommerset auf. Sie lebt nun mit ihrem Mann und ihrem Sohn in der Nähe von Poole in Dorset in Südwest-England.

Sie machte die Seitenplanung für eine Zeitung, fertigte Matrizen an und arbeitete unter anderem auch als Gärtnerin. Sie war Grundschullehrerin und hat einen Abschluss in „Kreativem und kritischem Schreiben“ der Universität Winchester.

Sarah ist gerne draußen. Sie mag Kalligraphie, ökologischen Gartenbau, Philosophie und lernt Sanskrit.

Ich heiße Cally Louise Fisher und ich habe seit einunddreißig Tagen kein Wort mehr gesagt. Worte machen keine Wünsche wahr. Dinge passieren einfach. Zum Beispiel der Regen: Es regnet, wenn es regnet. Wenn die Wolken bereit sind, wenn sie voll mit Wasser sind, dann tropft es los. Das ist keine Zauberei. Das Wasser kehrt lediglich dahin zurück, wo es hingehört.

Und so fing alles an.

Ich stand in aller Herrgottsfrühe auf. Mein Vater hatte Geburtstag.

Wenn es nach ihm ginge, sollte es ein ruhiger Tag werden. Keine Geschenke, kein Kuchen, gar nichts. Es wäre nicht richtig, behauptete er. Denn Geburtstage sind nicht immer ein Grund zum Feiern.

Der Geburtstag meines Vaters ist auch der Todestag meiner Mutter. Es passierte letztes Jahr. Ich glaube, man nennt so etwas eine Tragödie oder eine Katastrophe oder benutzt irgendein anderes großes Wort, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur Pech, wenn zwei derartige Ereignisse auf ein und denselben Tag fallen.

Ich saß mit den Glückwunschkarten vor der Schlafzimmertür meines Vaters und wartete. Durch den Spalt zwischen Tür und Türrahmen konnte ich den Hügel unter der Decke erkennen, wo sein Körper lag, und seinen dunklen Kopf auf dem Kopfkissen. Er seufzte, und da wusste ich, dass er wach war.

Mein Vater hatte sechs Glückwunschkarten bekommen. Eine von mir, eine von meinem älteren Bruder Luke (der entweder noch im Bett lag oder vor seinem Computer saß, jedenfalls war seine Zimmertür zu) und vier, die mit der Post gekommen waren. Ich schob die Tür ein bisschen weiter auf und warf meine Karte ins Zimmer. Ich sah, wie mein Vater hinter sich griff und auf seinem Bett nach der Karte tastete, die an seinem Rücken gelandet war. Dann hörte ich es knistern, als er den blauen Umschlag aufriss. Auf der Karte war das Bild eines grauen Bären mit einer blauen Nase. Er hatte ein Telefon am Ohr und darunter stand: Ein Gruß von mir an Dich.

Mein Vater sagte: »Danke, nett von dir.«

Und ich sagte: »Denkst du an Mama?«

Stille.

Und dann sagte er: »Machst du mir bitte eine Tasse Kaffee?«

Es kam mir überhaupt nicht wie ein Geburtstag vor, trotz der Glückwunschkarten, die ich auf dem Fernsehapparat aufgereiht hatte. Der Fernseher lief, aber mein Vater hatte den Ton leise gestellt. Wir saßen da und warteten auf den Rest der Familie, um am ersten Todestag meiner Mutter gemeinsam ihr Grab zu besuchen.

Opa und Oma Hamblin holten uns ab. In langsamem Tempo fuhren wir zum Friedhof, wo Opa Fisher und Tante Sue auf uns warteten. Dann gingen wir zusammen über ordentlich gemähtes Gras, flankiert von liebevollen Erinnerungen.

Wir stellten uns im Kreis auf, standen so still wie Statuen. Wir redeten nicht über sie, weil mein Vater sagte, es sei zu schwer, über sie zu sprechen. Wir starrten den kalten grauen Stein an, auf dem ihr Name steht. Louise Fisher. Louise, wie mein zweiter Vorname.

Ich dachte an sie und stellte sie mir vor, irgendwo da oben. Nicht hier. Und weil sie so weit weg war, vermisste ich sie so sehr. Ich überlegte, ob ich etwas zum Frühstück hätte essen sollen, weil mir der Bauch fürchterlich wehtat.

Und dann war sie da. Ich sah meine Mutter. Ich weiß, was du jetzt denkst: Man kann Tote nicht sehen. Aber ich sah sie. In ihrem roten Regenmantel und dem grünen Wachshut stand sie auf der Friedhofsmauer. Ich hatte überhaupt keine Angst. Warum sollte ich auch Angst haben? Es war doch meine eigene Mutter.

Sie breitete ihre Arme aus, um das Gleichgewicht zu halten, und balancierte leicht schwankend auf der Mauer entlang. So, wie sie immer war: Sie tat etwas, über das man lachen musste. Oder man bekam Lust, es ebenfalls zu tun. Mit wackeligen Schritten ging sie weiter, bis sie an den Punkt gelangte, wo sie uns am nächsten war, ohne herunterspringen zu müssen. Sie drückte ihren Hut flach auf den Kopf, schaute mich an und lächelte. Sie lächelte genauso wie damals, als sie mich in der Schulaufführung des Musicals Wilbur und Charlotte singen hörte. Als ob es außer mir sonst nichts gäbe auf der Welt.

Meine Großmutter hatte einen Strauß bunter Wicken dabei, die unten mit Alufolie umwickelt waren.

»Sei doch so lieb und stell die Blumen in die Vase«, bat sie mich und hielt mir den Strauß hin. Dabei fiel ihr das Taschentuch aus dem Ärmel, mit dem sie sich die Tränen abgewischt hatte, und flatterte zu Boden.

»Glaubst du an Geister?«, flüsterte ich, hob das Taschentuch auf und reichte es ihr. »Glaubst du, dass Mama zurückkommen kann und dass wir sie sehen können?«

Die purpur- und pinkfarbenen Blumen spiegelten sich in ihren Brillengläsern, wodurch sie wie Kirchenfenster aussahen. Sie schloss die Augen und tupfte sich mit dem Taschentuch die Nase ab.

»Ach, Liebes«, sagte sie. »Wir sind alle ein bisschen durcheinander.« Sie roch an den Blumen und drückte sie mir in die Hand.

Ich ging um den kleinen Kreis aus Menschen herum und schob mich zwischen Tante Sue und meinen Vater.

»Glaubst du an Geister, Tante Sue?«, fragte ich. »Hast du Mama schon mal gesehen, obwohl sie eigentlich nicht hier sein sollte?«

Ich zog leicht an ihrem Arm, damit sie sich umdrehte und zur Mauer schaute, damit sie meine Mutter sehen konnte, so bunt und strahlend und echt wie wir anderen auch. Ich suchte in ihren Augen nach dem Ausdruck plötzlicher Überraschung. Ihr Mund verzog sich zu einem kleinen Lächeln, aber sie runzelte die Stirn. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte.

»Sie ist da, Tante Sue«, flüsterte ich und deutete zur Mauer. »Da drüben.«

Sie blinzelte. Nichts.

»Papa«, sagte ich. »Schau doch! Schau da rüber zur Mauer. Da ist Mama!«

Er rieb sich über den Bart. Sie schauten mich an, so wie Menschen schauen, die nicht wirklich zuhören. Und nicht nur die beiden, sondern auch Oma und Opa Hamblin und Opa Fisher.

Opa Fisher sagte: »Immer langsam, Cally, jetzt ist weder die Zeit noch der Ort für alberne Spielchen.«

Dann schaute Opa Hamblin nach oben in den Himmel, zu den grauen Wolken in der Ferne. »Es gibt bald Regen«, murmelte er.

Mein Vater schaute hinunter auf die stumme Erde.

»Papa?«, sagte ich. »Ich kann sie sehen. Ich weiß, dass sie tot ist, aber sie ist hier.«

Und als ich in diesem Moment wieder hinsah, strahlten die Augen meiner Mutter so hell wie ein Himmel voller Sonnenschein. Es war, als wären sie und ich die Einzigen, die wirklich lebendig waren. Mein Herz hämmerte, meine Lungen füllten sich bis zum Platzen mit Luft, und ich hätte am liebsten gerufen: »Mama, sing ein Lied, dann werden sie dich hören! Bring die Vögel zum Schweigen, so wie du es früher immer getan hast!«

»Cally, Herzchen«, sagte Tante Sue, »manchmal spielt uns unsere Fantasie einen Streich.« Sie legte meinem Vater die Hand auf die Schulter. »Wenn man ganz fest an etwas glaubt, kommt es einem manchmal so vor, als wäre es wahr.«

Tränen verschmierten ihre Wimperntusche. Meine Großmutter schnäuzte sich geräuschvoll.

Ich glaubte etwas zu hören, ganz leise, so als würde man auf eine Parade warten. Man steht am anderen Ende der Stadt, aber irgendwie weiß man genau, wann der erste Festwagen losfährt. Ich schaute hoch. Meine Mutter hatte die Hände trichterförmig vor den Mund gelegt.

»Papa, sie will uns was sagen.«

Ich sah den Ausdruck in seinen Augen, bevor er wegschaute, als ob alle Worte, die in ihm ruhten, zu mächtig waren, um ausgesprochen zu werden. Als ob sie niemals richtig gesagt werden könnten. Er zog die Schultern hoch und rieb sich über das Gesicht.

»Das reicht, Cally«, sagte er, »du regst alle auf.«

Ich flüsterte: »Könnt ihr sie denn nicht sehen?«

Mama lächelte jetzt nicht mehr. Sie kramte in ihren Manteltaschen, als ob sie nach etwas suchen würde. Ich wunderte mich, dass sie an einem so warmen Sommertag einen Mantel und einen Hut trug.

»Papa«, sagte ich und deutete auf sie. »Du kannst sie doch sehen, oder nicht?«

»Nein«, knurrte er, »und du auch nicht. Und jetzt will ich kein Wort mehr darüber hören.«

»Bildet Gruppen zu zweit oder zu dritt. Jede Gruppe repräsentiert einen Planeten«, sagte Miss Steadman in Sachkunde. »Es hat aufgehört zu regnen. Wir können also unser Sonnensystem draußen im Hof darstellen.«

Ich sagte zu Mia Johnson, die meine beste Freundin war: »Komm, wir zwei sind die Erde.«

Dann kam Daisy Bouvier zu uns. Sie kaute auf ihren Nägeln. Ständig lungerte sie bei uns herum, seit sie sich mit Florence Green auf einer Pyjama-Party gestritten hatte. Mia bedachte mich mit einem merkwürdigen Blick und sagte: »Daisy, du bist auch bei mir in der Gruppe.«

Miss Steadman erzählte uns, dass die Planeten Millionen von Kilometern voneinander entfernt waren und dass wir so tun müssten, als ob der Spielplatz das Sonnensystem wäre. Ich stupste Mia an und wollte mit ihr besprechen, was wir in der Pause machen wollten, im Flüsterton, damit Daisy nichts davon mitbekam. Aber Miss Steadman bemerkte es und sagte: »Pst, Cally. Gib dir heute bitte besonders viel Mühe, still zu sein, wenn ich etwas sage. Ansonsten lernst du nämlich nichts.«

Sie markierte unseren Platz mit einem blauen Kreidekreis und wandte sich dann einer anderen Gruppe zu, die den Mars darstellte und einen roten Kreidekreis bekam.

Weltraum zu spielen erinnerte mich an den Tag, als ich mit meiner Familie in Wells war. In der riesigen gelben Kathedrale befindet sich eine der ältesten Uhren der Welt. Mitten auf dem Zifferblatt ist die Erde abgebildet, und außen an dem Minutenzeiger zieht eine uralte Sonne ihre Kreise.

Meine Mutter hatte gesagt: »Manchmal bringen die Menschen die Dinge durcheinander.«

Die Uhr ist Hunderte von Jahren alt, und damals wussten die Menschen noch nicht, wie das Universum beschaffen ist. Heutzutage weiß jeder, dass wir auf unserem winzigen Planeten durch den Weltraum schweben und uns um die Sonne drehen. Es ist schon komisch: Es passiert die ganze Zeit, und trotzdem spüren wir nichts davon.

»Schaut mal«, sagte ich zu Mia und Daisy, »so dreht sich unser Planet.«

Mit ausgebreiteten Armen drehte ich mich im Kreis. Davon wurden meine Arme schwer und mein Kopf ganz schwindelig.

»Hör auf damit«, sagte Mia. »Wir sollen zuhören und nicht schwatzen und uns im Kreis drehen.«

»Du könntest der Mond sein«, sagte ich zu Daisy.

»Miss Steadman hat nichts von einem Mond gesagt«, gab sie zurück. »Und außerdem wollte ich Merkur sein.«

»Aber schaut doch mal«, sagte ich, »schaut doch mal, was passiert, wenn wir uns plötzlich anders drehen würden.«

Ich stieß gegen den Mond und flog dann in die entgegengesetzte Richtung.

»Schaut doch!«, rief ich. »Wir könnten ins Weltall fliegen und nachsehen, wie es dort aussieht.«

»Cally Fisher!«, schrie Miss Steadman durch die Galaxis. »Geh zu deinem Kreis zurück und bleib da!«

Aber ich wollte wissen, was da draußen war. Ein Spritzer aus Licht blinzelte mir durch das Universum zu. Vielleicht war es ein Stern, vielleicht eine Öffnung, ein Loch in den Himmel, wo Seelen und Engel durchschlüpfen können. Und wer würde nicht wissen wollen, was da in der Dunkelheit aufblitzte, wenn es außer diesem einzigen Lichtfleck im ganzen Universum sonst nichts gab?

Na ja, das Ende vom Lied war, dass man mich auf den Pluto schickte, zu Daniel Bird, der keinen Partner hatte.

»Du hast mal wieder Ärger«, sagte er. Er besitzt die Gabe, immer das Offensichtliche auszusprechen.

Als Nächstes hatten wir Musik bei Mr Crisp. Ich singe für mein Leben gern. Das habe ich von meiner Mutter. Sie konnte gut singen, und mein Vater sagte immer, die Vögel sollten sich nach einem anderen Job umsehen. Meine Mutter meinte, Singen sei wie Stricken. Es verknüpft Dinge und besonders Menschen. Deshalb spielte mein Vater für sie auf der Gitarre und außerdem noch freitagabends in einer Band in der Kneipe. Früher jedenfalls.

Als Mr Crisp sagte, dass wir am Ende des Schuljahrs ein Abschlusskonzert geben würden, beschlossen Mia und ich, dass wir uns gemeinsam für das Vorsingen eintragen würden, weil es doch unser letztes Jahr auf der Grundschule war.

Und dann hörte ich später, nach dem Musikunterricht, wie sich Daisy und Mia auf der Mädchentoilette unterhielten.

Daisys Stimme: »Wir sollten uns für das Vorsingen eintragen, nur wir beide. Wir erzählen es ihr einfach nicht.«

Mias Stimme: »Wir könnten ein Duett singen, weil wir doch jetzt beste Freundinnen sind.«

Sie nannten ein paar Lieder, die sie mochten.

»Sie würde uns sowieso bloß übertönen«, sagte Daisy.

Sie lachten, und dann meinte Mia: »Eigentlich finde ich, dass sie eine ziemlich miese Sängerin ist.«

Sie kamen um die Ecke und Mia prallte – RUMS! – mit voller Wucht gegen mich.

»Ich bin nicht mies«, sagte ich.

Ihre Augen blitzten. »Das habe ich nie behauptet.«

»Ich habe es doch gehört.«

Mia wurde rot. Sie stemmte ihre Hände in die Hüften. »Das war doch nur Spaß«, verteidigte sie sich.

»Sie verträgt keinen Spaß«, meinte Daisy.

»Außerdem kriegst du jedes Mal Ärger, wenn wir mit dir zusammen sind. Und du machst immer um alles so ein großes Theater.«

»Mache ich nicht«, sagte ich.

»Machst du doch!«, sagte Mia.

»Nein, mache ich nicht! Und überhaupt bist du doch meine Freundin.«

»Siehst du? Du machst es schon wieder. Du verdirbst immer alles. Außerdem habe ich nie gesagt, dass ich mit dir zusammen zum Vorsingen gehe.«

»Du bist keine besonders gute Freundin. Eine gute Freundin würde so etwas nicht sagen.«

»Na, wenn du es so siehst«, antwortete Mia, hakte sich bei Daisy unter und marschierte davon, »dann müssen wir ja keine Freundinnen mehr sein.«

Ich blieb in der Toilettenkabine, schloss die Tür ab und pulte den dünnen Plastikbelag von dem Toilettenpapierhalter, bis es klingelte und die Pause zu Ende war.

Ich konnte mich immer noch für das Vorsingen eintragen. Aber jetzt würde ich allein singen müssen.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)