Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

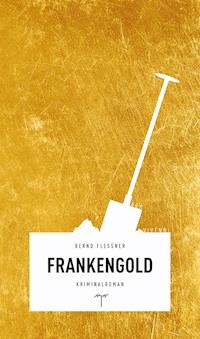

Das vorliegende Buch versammelt 24 Krimis von Bernd Flessner, die zwischen 2000 und 2015 in Anthologien und Magazinen verschiedener Verlage erschienen sind. Der Leser trifft auf liebenswürdige Mörder und glückliche Opfer, auf kreative Ermittler und irritierte Täter.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ein guter Mord, ein echter Mord, ein schöner Mord, so schön als man ihn nur verlangen tun kann, wir haben schon lange so kein gehabt.

Georg Büchner, Woyzeck, 1836 / 37

Inhalt

Die Fratze

Matjestage

Kurpfuscher und Dilettanten

Das lassen wir kristallisieren

Die Amtskette

Flambeau

Griff zur Flasche

In Greetsiel gepult

Fingerzeig

Janssens Steg

Teek

Esc

Zerschlagen

Der Sprung

Stutenkerl

Fuchsin

Ungleicher Kampf

Nach Aktenlage

Der Wind bläst, wo er will

Schneeballen

Den Bogen raus

Licht ins Dunkel

Vermessen

Unerledigtes

Dank & Quellen

Über den Autor

Die Fratze

Der Sud begann langsam zu köcheln. Mit einer großen Kelle beförderte Anke Rolfs die ersten Miesmuscheln in den großen Edelstahltopf. Kaum waren sie abgetaucht, öffneten sich die Schalen. In einem großen Zinkeimer warteten noch drei Kilo gewässerte, geputzte und von Byssusfäden befreite Muscheln auf ihr heißes Ende.

Das Geheimnis eines Muschelessens sind bekanntlich nicht nur frische Muscheln, die zu besorgen in Greetsiel kein Problem ist, sondern der Sud. Man braucht einen trockenen, jedoch nicht zu säurearmen Weißwein, einen guten Pinot Grigio zum Beispiel, Knoblauch, Gemüse, eine gute Hühnerbrühe und die richtigen Gewürze. Vor allem ein Teelöffel Curcuma darf nicht fehlen.

Als Anke Rolfs die untergetauchten Muscheln umrühren wollte, damit alle Tiere mit Sud bedeckt waren, stand plötzlich Gerd Hoogestraat neben ihr.

„Lass mich das machen“, sagte ihr Kollege freundschaftlich, ,,kümmere du dich ruhig um deine Gäste.“

Kaum war die Gastgeberin im Esszimmer verschwunden, einen Korb frisch geschnittenes Baguette in der Hand, fischte Hoogestraat eine Kelle Muscheln aus dem Topf, goss den Sud ab, besah sie sich genau, schüttete sie zurück, um an anderer Stelle erneut zu fischen. Wieder goss er den Sud ab. Diesmal wurde er fündig. Denn eine Muschel trug auf ihrer schwarzblauen Schale zwei Seepocken, die zwei Augen glichen. Ein unverwechselbares Gesicht. Routiniert griff er die schon leicht geöffnete Muschel mit zwei Fingern, ließ die Kelle in den Topf zurück gleiten und seine Beute, blitzschnell eingerollt in ein Papiertaschentuch, in der linken Brusttasche seines karierten Baumwollhemdes verschwinden. Dabei stand er mit dem Rücken zum Esszimmer, so dass keiner seiner Kollegen den Muschelfang hatte bemerken können. Langsam wandte er sich nun um.

,,Wie lange müssen die Muscheln ziehen?”

„Nicht lange, ein paar Minuten reichen.“

Hoogestraat verschwand im Flur und ging ins Bad, mit ruhigen Schritten, ohne jede Nervosität. Seine Bewegungen waren langsam und entspannt. Die Beschleunigung setzte erst hinter der verschlossenen Tür ein. Der Bewegungsablauf war eingeübt, kein Fehler unterlief ihm, keine nennenswerte Zeit verstrich. Die Muschel platzierte er auf dem Klodeckel, er zog die Anstecknadel aus dem Kragen seines Pullovers und löste die Nadel, die nichts anderes als eine Kanüle war. Die dazu passende Kunststoffspritze zog er aus der Hosentasche seiner Jeans. Seine Gesäßtasche gab ein kleines Plastiktütchen frei, das ein gelbliches Pulver enthielt. Ein paar Tropfen Wasser verwandelten das Pulver in eine hellgrüne Flüssigkeit, die sich leicht auf die Spritze aufziehen und in das warme Fleisch der Muschel injizieren ließ. Die beiden Seepocken starrten ihn dabei regungslos und fratzenhaft an. Die Kanüle wurde wieder zur Anstecknadel, die kleine Kunststoffspritze verschwand mitsamt dem leeren Plastiktütchen im Taschentuch, die trockengeriebene Muschel mit ihrer ungewöhnlichen Zutat wurde in der baumwollenen Brusttasche zwischengelagert. Fertig. Ein Blick auf die Uhr: Bestzeit.

Hoogestraat holte tief Luft, spülte und verließ das Bad. Er nahm jedoch nicht den Weg über den Flur, sondern ging durch das Esszimmer. Während seine Kollegen die ihnen zugedachten Plätze aufsuchten oder noch immer stehend mit dem Aperitif beschäftigt waren, bewunderte Gerd das Kaminfeuer. Allerdings nur für einen Augenblick. Der reichte ihm, um das gefüllte Taschentuch den Flammen zu übergeben.

In der Küche war Anke Rolfs schon dabei, die ersten Teller mit Muscheln und Sud zu füllen. Jeder Teller, den sie servierte, wurde freudig begrüßt. Fast alle hatten nun ihre Plätze eingenommen, nur Heiner Gronewold und Karl Oltmanns, vertieft in vergessen geglaubte Pubertätsabenteuer, standen noch.

Als Anke Rolfs die beiden letzten Teller neben dem Herd bereitstellte, nahm ihr Hoogestraat die Kelle aus der Hand, indem er diese fast zärtlich berührte, und sagte: ,,Komm, das mach ich schon. Schließlich bist du die Gastgeberin, also setz dich und lass dich bedienen.“

Sie hatte das Esszimmer noch nicht erreicht, da lag die Muschelfratze mit ihren toten Augen schon auf einem der beiden Teller und wurde mit harmlosen Artgenossen und heißem Sud bedeckt. Inzwischen war die Runde komplett sesshaft geworden, und Hoogestraat servierte die letzten Muschelteller; einen setzte er auf seinem Platz ab, den präparierten überreichte er der Gastgeberin. Dann eilte er zu seinem Platz und erhob das Glas: „Auf die besten Muscheln Ostfrieslands!“

,,Auf Anke!“

,,Auf die Agentur Schienfatt!“

Bevor sich Hoogestraat, wie alle anderen, auf die Muscheln stürzte, zog er aus seiner rechten Brusttasche zwei Tabletten, die er aus der Folie drückte und mit einem Schluck Soave hinunterspülte.

„Kopfschmerzen“, war seine Erklärung, die jedoch kaum jemand am Tisch registrierte. Die Muscheln absorbierten alle Sinne.

Gerd Hoogestraat war ein Perfektionist. Er etablierte Ordnung, wo immer es ihm möglich war, verpasste keinen Termin, war so pünktlich, dass man hatte die Uhr nach ihm stellen können, und niemals unpassend gekleidet. im Gegensatz zu vielen anderen Männern seines Alters besaß er ein ausgeprägtes Hygienebewusstsein, pinkelte stets im Sitzen, bekämpfte Schmutz und Körpergeruch mit sämtlichen Waffen, die das Industriezeitalter hierfür bereithielt. Schon frühzeitig hatte er die Konsequenz aus seinen Prinzipien gezogen und sich entschlossen, als Single durchs Leben zu gehen. Nur so ließ sich die Ordnung, die er in seinem Alltag und in seiner Wohnung durchgesetzt hatte, aufrechterhalten. Nur so konnte er seinem Chef die Leistung bieten, die dieser von ihm zu Recht erwartete.

Hoogestraat arbeitete seit fast acht Jahren in der Greetsieler Agentur Schienfatt und entwickelte Werbestrategien und Konzepte für den ostfriesischen Fremdenverkehr. Bis vor gut zwei Jahren lag er unangefochten an der Spitze, war die Nummer eins. Was er dem Chef und den Kunden vorlegte, wurde gemacht, denn seine Präsentationen waren nicht nur inhaltlich, sondern auch formal perfekt, seine Strategien logisch aufgebaut, die von ihm entworfenen Imageprofile klar und nachvollziehbar.

Doch dann kam Anke Rolfs. Der Chef hatte die frisch diplomierte Mediendesignerin quasi über Nacht engagiert, um ihn zu entlasten, um, wie er es formuliert hatte, ihm den Rücken freizuhalten. Das Gegenteil war der Fall. Sie belastete ihn, denn sie verbreitete das Chaos, sie unterminierte seine Ordnung, seine Disziplin, sabotierte die Vollkommenheit seiner Entwürfe, war eine Frau. Schon die erste Präsentation nach ihrer Einstellung wurde für ihn zum Fiasko. Zwar war der Chef mit seiner Arbeit nach wie vor sehr zufrieden. Doch kaum hatte er ihm das Konzept erläutert, spuckte sie wahllos eigene Ideen in den Raum. Intuitiv. Unsystematisch. Spontan. Und der Chef war begeistert. Schickte ihn zurück in sein Büro, versehen mit der Aufgabe, die Ideen der neuen Mitarbeiterin in das Konzept einzuarbeiten. In sein Konzept. Ihre Texte mussten übernommen werden, ihre Wortspiele, von der die Kunden begeistert waren, so wie alle Kollegen von Anke Rolfs begeistert waren.

Natürlich hatte er versucht, sich gegen diese unerwartete Konkurrenz zu wehren, hatte sich perfide Strategien überlegt und heimlich Fettnäpfchen aufgestellt. Doch Anke Rolfs parierte jede Falle mit einem Lächeln. Jede Finte schien sie zu ahnen, jeden Spielzug bereits zu kennen. Ihre Unangreifbarkeit störte die Ordnung, die er der Welt so mühsam abgetrotzt hatte, ganz zu schweigen von jenen skurrilen Einfällen, die sein Chef als Kreativität bezeichnete.

Aber Gerd Hoogestraat gab nicht so schnell auf. Als der Auftrag der Fremdenverkehrs GmbH, ein Sommer-Event für Greetsiel zu konzipieren, auf seinem Schreibtisch landete, sah er seine Chance gekommen. Er zog sämtliche Register seines Könnens, deckte sich mit Literatur ein, telefonierte mit Agenten und Kollegen von Emden bis Kiel, engagierte Bands, überzeugte den NDR.

Ihr sagte er kein Wort, ging ihr aus dem Weg, nahm jeden Abend seine Unterlagen mit nach Hause. Erst ein paar Stunden vor dem Termin mit dem Chef ließ er die Bombe platzen und gewahrte ihr einen Einblick in sein Projekt. Umso größer war sein Entsetzen, als sie ebenfalls eine kleine Mappe mit Vorschlägen präsentierte, denn auch sie hatte den Auftrag der Fremdenverkehrs GmbH erhalten. Einfach so. Ohne Hintergedanken vom Chef. lm Gegenteil, auf seinen Unterlagen fand er später sogar einen entsprechenden Vermerk, dass eine Kopie an seine Kollegin gegangen war. Zwar wurde sein Konzept angenommen, doch letztendlich triumphierte sie, denn sie lieferte den Titel der Veranstaltung. Seine Wortschöpfung wurde verschmäht, sein Kind von ihr getauft.

Für Hoogestraat stand nach dieser Niederlage fest, dass die Ordnung um jeden Preis wieder hergestellt werden musste. Die Störung der Ordnung war Anke Rolfs. Sie musste also weg. Die Störung musste beseitigt werden. Zwar war Mord auch eine Art Störung der Ordnung, jedoch eine, die man in Kauf nehmen musste, wenn es um die Wiederherstellung einer höheren, weitaus wichtigeren Ordnung ging. Gerd Hoogestraat war ein Perfektionist. Wenn es den perfekten Mord gab, so war er dazu in der Lage, ja, sogar dazu berufen, ihn zu planen und zu begehen.

Als erste Maßnahme änderte er sein Verhalten ihr gegenüber. Er hielt ihr die Tür auf, holte ihr Kaffee, zog sie ins Vertrauen, lobte ihre Ideen, die er sofort in seine Projekte einbezog. Der Chef war begeistert, denn was ihm nun seine Mitarbeiter vorlegten, war einfach unglaublich, das Betriebsklima so gut wie nie zuvor.

Hoogestraat indes machte Überstunden, um die Ordnung wieder herzustellen. Er entwickelte Szenarien, spielte Möglichkeiten durch. Im Internet, dem globalen Gemischtwarenladen, der jeden Artikel führte, auch jene, die zu führen verboten war, fand er nach vielen Nächten, was er suchte. Ein heimtückisches Gift. Die ersten Symptome traten erst nach etwa 24 Stunden auf, jeder medizinische Eingriff kam zu diesem Zeitpunkt jedoch zu spät. Außerdem wurden die Symptome, das bekräftigte der Anbieter, von jedem durchschnittlichen Arzt als besonders schwere Form einer Lebensmittelvergiftung diagnostiziert. Für den Fall der Fälle wurde auch ein Gegenmittel angeboten, das jedoch nur Wirkung zeigte, wenn man es gleichzeitig mit dem Gift oder kurz nach der Einnahme verabreichte. Es handelte sich dabei um eine Substanz, die in vielen osteuropäischen Ländern in bestimmten Kopfschmerztabletten enthalten war. Ein Mausklick und 250,- Euro in einem Umschlag reichten aus, um an dieses Gift zu kommen, das drei Wochen später als Werbesendung im Briefkasten seiner 90jährigen Nachbarin landete. Ein dünnes Kuvert aus Tschechien. Völlig harmlos. Er fischte es aus ihrer Altpapiertonne, die er jeden Tag inspizierte, und der jede Werbesendung ungeöffnet übergeben wurde.

Hoogestraat trainierte täglich. Denn Anke Rolfs hatte ihre Kollegen zum Muschelessen eingeladen. Eine Gelegenheit, die perfekt in seinen Plan passte, die bereits die Rückkehr der Ordnung avisierte. Er war auf dem richtigen Weg. Miesmuscheln. Die mussten frisch sein.

Wer nicht peinlich die bereits toten Tiere aussortierte, riskierte eine Lebensmittelvergiftung. Anke Rolfs selbst hatte ihm dies erzählt. Und so zur Perfektion seines Plans beigetragen.

Die Muscheln waren wirklich gut. Gerd Hoogestraat hatte sich bislang nicht viel aus ihnen gemacht, hatte seit Jahren keine mehr gegessen. Er tunkte ein Stück Baguette in den Sud und ließ das weiche Brot auf der Zunge zergehen, lutschte es aus, bevor er die nächste Muschel mit der Gabel aus der Schale pulte. Auch der Soave war klasse, fruchtig und frisch, nicht einer von jenen, die es in jedem Supermarkt gab.

Während die Gespräche um die Arbeit in der Agentur kreisten, natürlich, warf Hoogestraat immer wieder einen Blick auf ihren Teller, doch sie hatte noch eine kleine Galgenfrist, ihr unvermeidliches Ende lag noch unberührt unter schwarzen Schalen, Knoblauch und Zwiebeln. Eine Seepocke glaubte er jedoch schon zu erkennen, die ihn aus dem Sud anstarrte.

Mitten in einer Anekdote, die Karl Oltmanns gerade erzählte, spürte Hoogestraat seinen Magen, ihm war, als habe er Motten gegessen, kleine, kalte Schweißperlen sogen die gesunde Farbe aus seiner Stirn, seinem Gesicht. Er atmete schneller, seine Hände begannen zu zittern. Er machte seine Nerven für diese unerwartete Reaktion seines Körpers verantwortlich und riss sich zusammen, tunkte sein Baguette in den Sud, aß eine Muschel, schlürfte Wein.

Doch die Motten hörten nicht auf zu tanzen. Schwarze Flecken tauchten aus der Unendlichkeit auf, in der seine Kollegen verschwanden. Sein Gesicht landete im Teller, eine der Muschelschalen drang in seine rechte Wange ein, färbte den Sud rot. Hoogestraat spürte keinen Schmerz. Er hörte auch das Martinshorn des Notarztwagens nicht, der wenig später in die Sielstraße am Hafen einbog. Er sah auch die Fratze nicht, die auf Anke Rolfs Teller liegen geblieben war, weil niemand mehr etwas essen konnte, essen mochte.

Die Leiche wurde erst nach drei Wochen freigegeben. Zwei Tage später erschien in der Ostfriesen-Zeitung ein Artikel über den Todesfall, den der Journalist tragisch nannte, denn nach allem, was die Gerichtsmediziner ermitteln konnten, war Gerd Hoogestraat das Opfer eines allergischen Schocks geworden. In seinem Magen hatte sich aus dem Eiweiß frischer Miesmuscheln, dem Alkohol italienischen Weins und den Wirkstoffen eines in der EU nicht zugelassenen, aber an sich harmlosen Medikaments, eine toxische Verbindung gebildet. Für einen Allergiker konnte diese Verbindung tödlich sein, jeder andere wäre mit Bauchschmerzen davongekommen. Ein tragischer Todesfall eben, wie er zwar äußerst selten, aber eben doch hin und wieder vorkam.

Am 20. März fand die Beerdigung statt, an einem der ersten richtigen Frühlingstage. Ungeduldiges Grün hatte sich längst aus dem Boden und den Knospen gewagt, zeigte sich einer schon kraftvollen Sonne, die keinen der Trauergäste frieren ließ. Die Grabrede von Pastor Züchner war ergreifend, aber nicht pathetisch. Treffend skizzierte er das kurze Leben und den Charakter des so plötzlich und viel zu früh Verstorbenen. Ein Zitronenfalter, noch leicht benommen von der langen Winterruhe, taumelte über das Grab. Tränen kullerten. Seit Jahren hatte Greetsiel keine so schöne Trauerfeier mehr erlebt.

Am Abend, im Kreis der Kollegen, versuchte Anke Rolfs, die Beerdigung in Worte zu fassen und fand den einzig richtigen Ausdruck. Alle stimmten ihr zu. Die Beerdigung war so gewesen, wie Gerd Hoogestraat sie sich mit Sicherheit gewünscht hätte.

Perfekt.

Matjestage

Jetzt kam er schon den dritten Abend. Lässig und mit Schwung öffnete er die Tür, platzte regelrecht in den Raum, begrüßte die wenigen Gäste lauthals und setzte sich zu Eddy und Piet an den Stammtisch.

„Ein Pils und einen Genever!“, brüllte er in Richtung Tresen, anstatt zu warten, bis der Wirt zu ihm kam, um seine Bestellung aufzunehmen. Ohne eine Antwort oder ein Nicken abzuwarten, begann er umgehend, auf Eddy und Piet einzureden. Wortfetzen ließen vermuten, dass er wieder über die Matjestage herzog. Extra, so klang es, sei er angereist, mit der Bahn, aber was Emden zu bieten habe, sei mehr als dürftig. Außer Heringen werde hier einfach nichts geboten.

Claas Lohmeyer ließ ihn nicht aus den Augen. Er zapfte das Pils, zog die Flasche Genever aus dem Flaschenfach und füllte das Glas bis zum Eichstrich. Keinen tausendstel Milliliter mehr. Nicht für diesen Gast. Nicht für jemanden, der sich so aufführte, so arrogant, so großstädtisch, so besitzergreifend, so frech.

„Und das Ganze noch einmal!“, rief der unbekannte Gast, als Lohmeyer ihm das Gedeck servierte. „Am besten, du bringst den beiden trüben Gestalten hier auch gleich einen Genever.“

Widerwillig ertrug Lohmeyer das Du, das er sich sonst von jedem seiner Stammgäste gefallen ließ. Von manchem hörte er es sogar sehr gerne. Nicht aber von so einem. Der Wirt schlich sich zurück zum Tresen und machte sich an die Ausführung der Bestellung.

Ein Ostfriese war das nicht. Auch sonst kein Norddeutscher. Lohmeyer tippte auf Rhein oder Ruhr, war sich aber nicht sicher. Wieder drangen Wortfetzen an sein Ohr, wieder waren die Matjestage sein Thema. Jetzt stand er auf und ging zu Tisch drei am Fenster, setzte sich, das Bier in der Hand, und wiederholte dort unaufgefordert seine Kritik. Das sichtlich überraschte Pärchen, das schon seit einer guten Stunde die Welt um sich herum vergessen zu haben schien, wandte sich demonstrativ von dem Störer ab. Der ließ sich nicht irritieren und unternahm einen zweiten Versuch. Auch dieser scheiterte, weil ihm der junge Mann einen energischen Blick zuwarf, der die Möglichkeit zum entschlossenen Handeln involvierte.

In diesem Augenblick betrat der alte Heuer das Lokal. Der fremde Gast sprang sofort auf und stürzte sich auf den Neuankömmling, dem er gleich den rechten Arm auf die Schulter legte. Ein Schwall von Worten nebelte den Überraschten ein und ließ seinen Blick hilfesuchend durch den Gastraum fahnden.

Lohmeyer brachte mit einem Tablett die georderten Getränke zum Stammtisch, machte den unbekannten Gast durch einen höflichen Zuruf auf die Lage aufmerksam und lotste ihn so von dem alten Mann weg. Schon saß der Nörgler wieder am Stammtisch, hob das Geneverglas, forderte von Eddy und Piet das gleiche und mischte sich nach dem Absetzen des Glases in das Gespräch der beiden.

Seiner Kleidung nach war er ein Vertreter. Oder ein Autohändler. Ja, das würde zu ihm passen. Gebrauchtwagenhändler. Er trug keinen Ring am Finger. Ein Single. Bestimmt war er allein nach Emden gekommen. Wegen der Matjestage. Doch anstatt sich auf den Spaß einzulassen, sich dem Hering hinzugeben, nervte und belästigte er seine Gäste. Und die waren ihm heilig. Schließlich sorgten sie für seinen Lebensunterhalt. Vor allem die Stammgäste, wie Eddy, Piet und der alte Herr Heuer, die fast täglich kamen und somit Teil seines Lebens waren. Ohne sie würde er in den weitgehend touristenfreien Wintermonaten faktisch keinen Umsatz machen und könnte seine Kneipe am Delft schließen.

Wieder grölte der Fremde durch den Gastraum, bestellte noch eine Runde. Lohmeyer hasste derartige Gäste. Zwar hatte er selten unter ihnen zu leiden, doch ab und zu tauchte so ein Exemplar bei ihm auf, störte die in vielen Jahren gewachsene Atmosphäre, nervte seine anständigen Gäste und brachte so seine Existenz in Gefahr. Insbesondere die Matjestage spülten alljährlich den einen oder anderen Querulanten dieser Art in sein Lokal.

Da! Jetzt hatte er es geschafft: Eddy und Piet standen auf, warfen ihm einen missmutigen Blick zu, signalisierten, später zahlen zu wollen, und verließen seine Kneipe. Der Querulant blieb sitzen und schickte den beiden Stammgästen einen wütenden Monolog über rohen Fisch hinterher. Offenbar hatten ihm Eddy und Piet klar gemacht, dass es sich bei Matjes um rohen Fisch handelt. Jedenfalls ließ er am Hering keine gute Schuppe und verkündete lautstark, Matjes seien sogar noch ekelhafter als Sushi. Nie wieder würde er zu den Matjestagen nach Emden kommen. Nie wieder!

Nun hatte auch das Pärchen genug, zahlte bei Lohmeyer am Tresen und ging. Fünf Gäste waren ihm noch verblieben, der alte Heuer, Jan und Margret an Tisch zwei und ein älteres Ehepaar an Tisch fünf. Und der Querulant natürlich, der noch immer auf die Matjes fluchte.

Da öffnete sich die Tür für Frau Müller, die gegenüber mit ihrem Wagen stand und Fischbrötchen verkaufte. Sie hatte den Tresen noch nicht erreicht, da war der Fremde auch schon bei ihr, watschelte wie ein Clown um sie herum, bat ebenso clownesk um einen Tanz und packte zu, ohne eine Antwort abzuwarten. Frau Müller warf Lohmeyer einen hilfesuchenden Blick zu, doch der Wirt blieb ruhig hinter seinem Tresen, lächelte, zapfte ein weiteres Pils für den Tänzer, der seine Partnerin zu den Klängen von La Paloma durch den Gastraum nötigte. Erst jetzt registrierte Lohmeyer die Melodie, die von draußen in sein Lokal drang. Irgendwo auf dem Rathausplatz verging sich eine Blaskapelle an dem Klassiker. Frau Müller schnappte nach Luft. Ihre gut zwei Zentner Lebendgewicht eigneten sich hervorragend, um in einem Imbisswagen eine gute Figur zu machen, für das Tanzparkett waren sie jedoch nicht geeignet. Ihr ohnehin schon rotes Gesicht wurde zusehends hummerfarben, Schweißperlen sprießten auf ihrer Stirn. Erst als sie ins Schlingern geriet und zu kentern drohte, ließ der dreiste Kavalier von ihr ab. Frau Müller drehte noch eine Solorunde, peilte die Lage, änderte ihren ursprünglichen Kurs um 180° und verließ das Lokal mit leichter Schlagseite. Der Fremde wankte indes zurück zum Stammtisch und erfrischte sich mit den beiden Genever, die Eddy und Piet verschmäht hatten. Draußen flehte die Blaskapelle: Junge, komm bald wieder.

„He, du, bring´ mir mal flott die Speisekarte. Ich will was Richtiges essen. Keinen Matjesmatsch. Hast du verstanden? Schnitzel wirst du doch wohl haben, oder?“, lallte der Fremde und fixierte den Wirt.

Lohmeyer war ein geduldiger und friedliebender Mensch, ein freundlicher und toleranter Gastwirt, doch was zu viel war, war zu viel. Dieser unverschämte Eindringling hatte eine von ihm gezogene Grenze überschritten, hatte sich so aufgeführt, dass er reagieren musste. Dieses Verhalten hatte er drei Abende ertragen und geduldet, nun war Schluss. Ihn einfach so an die Luft setzen, das konnte Lohmeyer allerdings nicht, denn er verabscheute heftige Wortgefechte und unmittelbare körperliche Gewalt. Faustkämpfe zwischen erwachsenen Männern fand er schlicht archaisch und albern. Auch ein Anruf bei der Polizei war nicht seine Sache. Zu diesen Mitteln konnte er also nicht greifen.

Doch Lohmeyer war keineswegs wehrlos, er wusste genau, was in derartigen Fällen zu tun war. Wer ihn in diesem Augenblick betrachtet hätte, hätte bemerkt, wie seine Gesichtszüge in Bewegung gerieten, wie Augenbrauen und Falten ihre Lage änderten, wie sich die Augen schneller in ihren Höhlen bewegten. Lohmeyer machte sich bereit, dem unerwünschten Gast Paroli zu bieten.

Ohne dem Querulanten zu antworten, brachte er ihm die Karte, schlug sie vor seinen Augen auf und nickte freundlich: „Ich empfehle ihnen die Schweinelendchen mit Kroketten und Broccoli. Noch einen Genever der Herr?“

Wieder hinter seinem Tresen, öffnete Lohmeyer das Flaschenfach, doch entnahm er ihm nicht nur den Genever, sondern auch ein kleines braunes Fläschchen, das so aussah, als sei es für Hustensaft gedacht.

Zehn Tropfen dürften für den Anfang reichen. Vorsichtig verschloss der Wirt das Fläschchen wieder und fingerte es zurück in sein kühles Versteck. Anschließend füllte er das Glas mit Genever auf.

„Zum Wohl!“, sprach er, als er dem Gast das unscheinbare Mixgetränk servierte. Dann nahm er die Bestellung auf: Jägerschnitzel mit Kroketten, keinen Broccoli, lieber einen Salat, aber ohne Zwiebeln. Jawohl, der Herr, kommt sofort!

Lohmeyer öffnete das Fenster der Durchreiche hinterm Tresen und rief die Bestellung in die längst leere Küche. Sein Koch war bereits vor einer halben Stunde in den Feierabend entschwunden. Warme Küche bis 22.00 Uhr. Dessen ungeachtet kehrte der Wirt zurück zum Stammtisch, um Messer, Gabel und Serviette ordnungsgemäß zu platzieren. Der Gast hatte den Genever-Spezial noch nicht geleert, aber Lohmeyer hatte Zeit.

Erst mussten sowieso die anderen Gäste das Lokal verlassen haben. Bei Margret, Jan und dem alten Heuer musste er nicht lange warten, die blieben nie länger als 23 Uhr. Als er sie zur Tür begleitete, entschuldigte er sich für das Benehmen des unbekannten Gastes und versicherte, dass dies nicht wieder vorkommen werde, da besagter Gast ihm erzählt habe, am nächsten Morgen in aller Frühe abreisen zu müssen. Kurz sah er den drei Stammgästen noch nach, dann hängte er das Schild „Geschlossen“ an die Tür.

„Wann kommt endlich mein Jägerschnitzel? Oder müssen sie die Sau erst noch schlachten?“, fuhr der Fremde ihn an, als er wieder zurück im Gastraum war. Das Glas vor ihm war leer.

„Einen kleinen Moment noch.“, versicherte er höflich. „Ich werde gleich einmal nachsehen. Noch einen Genever der Herr?“

Wieder beschickte Lohmeyer das Glas erst mit zehn Tropfen aus der kleinen braunen Flasche aus Lichtschutzglas, bevor er es mit Genever füllte.

„Zum Wohl!“ Schon etwas ruhiger geworden, blickte ihn der Gast nun nicht mehr ganz so rebellisch an. Stattdessen kämpfte er mit seinen Augenlidern, die begonnen hatten, heftig mit der Schwerkraft zu flirten. „Ihr Schnitzel kommt sofort!“

„Herr Wirt? Zahlen!“, rief in diesem Augenblick der ältere Herr an Tisch fünf. Im Nu war Lohmeyer bei ihm und addierte die Zeche auf seinem Block. Zweiunddreißigfünfzig. Seine Frau zahlte. Kein Trinkgeld. Vielen Dank für ihren Besuch. Kommen sie gut nach Hause. Zum Glück regnet es nicht. Auf Wiedersehen.

Lohmeyer schloss hinter seinen letzten Gästen die Tür ab. Nun war er allein mit dem Querulanten, der seine Freunde, seine Existenz, sein Leben bedroht hatte. Der Showdown konnte beginnen. Lohmeyer zog das Wort gelassen dem längst überstrapazierten Ausdruck cool vor. Gelassen kehrte er also zum Stammtisch zurück und nahm Blickkontakt mit seinem Gegner auf. Drei Tage lang hatte dieser frustrierte Autovertreter, oder was immer er war, ihn und seine Gäste terrorisiert, nun hing er, schon weitgehend sediert, zwischen den Armlehnen eines Bistrostuhles. Vor ihm stand der noch volle Genever.

„He!“, fuhr nun Lohmeyer ihn an: „Sie haben ihren Genever nicht getrunken! Runter damit, aber sofort!“

Der Gast zuckte zusammen, ertastete das Glas, führte es mit zitternder Hand zum Mund und lehrte es mühsam. Noch einmal sahen sich beide Männer in die Augen, dann war der ungleiche Kampf zu Ende. Der Gast sackte wie in Zeitlupe in sich zusammen und kippte vornüber. Mit verdrehten und geöffneten Augen lag sein Kopf auf der Tischplatte, rechts ein Messer, links eine Gabel, kraftlos ließ seine Hand das Glas auf den Boden fallen.

Lohmeyer atmete erleichtert auf. Er schloss für ein paar Sekunden seine Augen. Die aufgestaute Anspannung der letzten Tage wich von ihm. Endlich würde wieder Ruhe in sein Lokal einkehren. Er brauchte nur noch den Störenfried zu entsorgen. Doch das war für Lohmeyer kein Problem, denn so friedfertig er war, so groß gewachsen und kräftig war er. Schnell hatte er sich den Sedierten auf die Schulter geladen und trug ihn gelassen durch den Flur in den rückwärtigen Teil des Gasthauses, stieß vorsichtig die Kellertreppe auf und balancierte seine Last die Stufen herunter. Ebenso vorsichtig legte er den schon fast Leblosen auf einen der Tische. Erst jetzt konnte er Licht machen und seine Last wieder aufnehmen. Lohmeyer ging langsam durch verschiedene Kellerräume, deren Alter er nur ahnen konnte. Die großen Klostersteine aus dunkelrot gebranntem Lehm ließen auf mehrere hundert Jahre schließen. Diese Keller waren alles, was von dem Haus seiner Eltern und Großeltern nach dem verheerenden Bombenangriff vom 6. September 1944 übriggeblieben war. Das Gebäude über ihm mit dem gemütlichen Lokal stammte aus dem Jahr 1955. Aber die Keller, die waren alt.

Endlich erreichte Lohmeyer eine grün lackierte Holztür, die er wie die Kellertür vorsichtig aufstieß. Seine Last musste er diesmal auf dem kalten und stellenweise feuchten Boden ablegen. Er gönnte sich eine kleine Pause, bevor er eines der leeren Matjesfässer in die Mitte des kleinen Kellerraumes stellte und den Deckel entfernte. Es war ein altes Holzfass bester Qualität, aus Eichendauben, noch von einem richtigen Böttcher gemacht, keines dieser modernen Industriefässer aus Weichholz, Aluminium oder Kunststoff. Ein richtiges Fass eben. Ein Fass, das etwas aushielt, dem man etwas anvertrauen konnte.

Mit neuer Kraft nahm Lohmeyer seine Last ein letztes Mal auf und setzte den nun sprachlosen Querulanten, die Füße voran, in das Matjesfass. Mitsamt seinen Kleidern, seinen Schlüsseln, seinem Geld, seinen Papieren, seiner Rückfahrkarte. Es interessierte ihn nicht mehr, wer er war und was er war. Er wollte einfach nichts mehr mit ihm zu tun haben, ihn nie wieder sehen.

Das Einsalzen von frischen Heringen war eine Kunst für sich, eine Kunst, die Claas Lohmeyer seit Kindertagen beherrschte, als er in den Ferien auf dem Kutter seines Onkels sein Taschengeld aufgebessert hatte. Bei menschlichen Körpern musste das bewährte Verfahren natürlich leicht modifiziert werden. Es kam darauf an, den Körper so im Fass zu verstauen, dass man ihn mit einer ausreichend dicken Salzschicht bedecken konnte. Um dies zu erreichen, musste Lohmeyer die Arme vor dem Körper verschränken und den Kopf nach unten drücken. Der Gast blieb dabei stumm wie ein Fisch. Nun griff der Wirt zu einer kleinen Handschaufel und bediente sich aus einem großen Kanister mit feinstem Salinensalz. Nach und nach verschwand der Körper im Weiß des natürlichen Konservierungsmittels, das selbst Fische daran hinderte, der Verwesung nachzugeben. Sorgsam achtete Lohmeyer darauf, dass sich keine Hohlräume bildeten. Immer wieder musste er mit einem Stößel aus Buchenholz das Salz verdichten und in jede Ecke stopfen. Schließlich verschwand auch der letzte Haarschopf des Unbekannten in dem weißen Mineral. Jetzt kam eine Lage aus gut zehn Zentimetern reinem Salz, das ebenfalls mit dem Holzstößel verdichtet werden musste. Liebevoll strich der Wirt das Salz glatt.

Es war kurz nach null Uhr, als Lohmeyer mit der Arbeit fertig war und das Fass mit dem massiven Deckel fest verschließen konnte. Ein paar gezielte Schläge mit dem Holzhammer, und das Eichenfass würde seinen Inhalt nie mehr freiwillig preisgeben. Besser konnte der Querulant gar nicht aufgehoben sein. Ein Lächeln huschte über Lohmeyers Gesicht.

Wieder gönnte sich der Wirt eine kleine Pause, bevor er das Fass mit einer Sackkarre durch eine ebenfalls grüne Tür, auf der in weißer Schrift „Privat“ geschrieben stand, in einen weiteren kleinen und kalten Nebenraum beförderte. Dort hielt er kurz inne und betrachtete zufrieden sein Werk. Dann stellte er das Fass zu den anderen.

Kurpfuscher und Dilettanten

Luise aß nicht, sie fraß. Den Aischgründer Karpfen auf ihrem Teller hatte sie, kaum war er serviert worden, halb zerpflückt, nach Gräten durchgewühlt und über den halben Tisch verteilt. Da ihre Sehkraft in letzter Zeit stark nachgelassen hatte, sah es hin und wieder so aus, als wolle sie in den Körper des gebackenen und zerfledderten Fisches hineinkriechen, als würde nicht sie den Fisch, sondern der Fisch sie verschlingen. Luise und der Wal, dachte Martha.

Laut schmatzend arbeitete sie sich nun bis zum Kopf vor, jede gefundene Gräte ablutschend und irgendwo auf dem Tisch ablegend. Alle zwei, drei Minuten griff sie mit ihren gelben, zitternden Fingern zu Messer und Gabel, um Klöße und Bratensoße zu einem längst kalten Brei zu verkneten und in kleinen Häppchen zum Mund zu führen. Ja, sie bestellte sich allen Ernstes Klöße und Bratensoße zum Karpfen. Schweinebratensoße. Keinen Salat, keine Kroketten, kein Brot, kein Gemüse. Dafür bestand sie immer auf einem ganzen Karpfen. Jeden Sonntag. Im Wirtshaus am Dorfbrunnen in Schornweisach.

Und wenn es keinen Karpfen gab, also in den Monaten ohne „r“, dann bestellte sie sich Jägerschnitzel. Ausnahmslos. Ohne Salat, aber mit Unmengen von Kroketten, die sie ebenfalls zu einem Brei verknetete und erst aß, wenn er fast kalt war. Da sie im Schweineschnitzel naturgemäß keine Gräten aufspüren konnte, verstreute sie stattdessen die Pilze über den Tisch.

Angewidert stocherte Martha in ihrem Salat. Zwar versuchte sie immer wieder, ihren Blick von Luise abzuwenden, aber kaum drang das Schmatzen an ihre Ohren, suchten ihre Augen automatisch nach dem Entstehungsort des Geräusches. Speicheltropfen hingen am Kinn ihrer 82jährigen Tante, die zu pflegen sie vor fast fünf Jahren ihrer Familie versprochen hatte. Ja, im Februar war es fünf Jahre her, dass Luise mit Lungenentzündung im Bett lag und ihre Tage gezählt zu sein schienen. Die Ärzte hatten ihr Bettlägerigkeit, Pflegebedürftigkeit und einen baldigen Tod prophezeit. Diese Ahnungslosen. Kurpfuscher und Dilettanten allesamt.

Martha kaute angeekelt auf einem knackfrischen Radicchioblatt; Luise schlürfte kalten Soßenmatsch von der Gabel. Die anderen Mittagsgäste zahlten bereits und verließen nach und nach den Gasthof. Viele von ihnen kannten Luise samt ihren unorthodoxen Essgewohnheiten und lächelten im Vorbeigehen. Wie die Wirtsleute schienen auch sie der alten Dame die eigentlich nicht gesellschaftsfähigen Tischmanieren zu verzeihen.

Jawohl, Kurpfuscher und Dilettanten, aber ständig jammern über die anstehenden Gesundheitsreformen. Reingelegt hatten sie sie. Denn im vollen Vertrauen auf die diagnostischen Fähigkeiten der modernen Medizin am Beginn des 21. Jahrhunderts, hatte sie eingewilligt, die moribunde Tante bei sich aufzunehmen und bis zu ihrem Dahinscheiden aufopferungsvoll zu pflegen. Niemand sonst war dazu bereit gewesen. Als bescheidene Gegenleistung hatte die Familie im Beisein von Onkel Wolf-Gerhard, diesem windigen Anwalt, Luises Testament zu ihren Gunsten ändern und unterschreiben lassen. Auch Marthas Verpflichtungen, inklusive des Wohnrechtes auf Lebenszeit, das sie der offenbar dahinsiechenden Tante zu gewähren hatte, um ihr den unwürdigen Umzug in ein Pflegeheim zu ersparen, war genauestens festgehalten worden.

Doch sie hatte sich zu früh gefreut. Kaum hatte sie recherchiert, dass allein Marthas Haus in Nürnberg runde 1,5 Millionen wert war, da erholte sich die schon so gut wie Tote wieder. Über Nacht war sie fieberfrei, konnte sich wenig später im Bett aufrichten, bekam Appetit, wollte fernsehen, reden, Mensch-ärgere-dich-nicht! spielen. Ausgerechnet. Die Ärzte waren ratlos. Die Familie erleichtert. Nicht einmal drei Wochen benötigte Tante Luise, um auf den Beinen und wieder fast ganz die Alte zu sein. Fast, denn Martha musste nun für sie kochen, einkaufen, ihre Wäsche waschen, sie waschen, ihr Alleinunterhalter sein, sie zum Seniorentanztee begleiten und zum Essen ausführen. Martha selbst hatte es unterschrieben. Und seit ihrer Wiederauferstehung war Luises Gesundheit auf unerklärliche Weise stabil. Weder die letzte Grippeepidemie noch die vielen Zeckenbisse, die sie sich ständig auf Spaziergängen zuzog, hatten ihr etwas anhaben können. Ein medizinisches Rätsel.

Martha hatte inzwischen ihren Salat gegessen, während Luise, die das Leben ihrer Nichte von morgens bis abends diktierte, noch immer um und in dem Karpfen schmatzte, popelte, pulte, fingerte.