Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

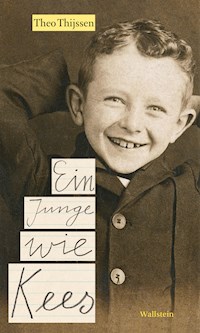

Endlich auch auf Deutsch: Ein großer Klassiker der niederländischen Literatur, der an die Romane von Charles Dickens erinnert. Ende des 19. Jahrhunderts wächst Kees Bakels in einfachen Verhältnissen im Amsterdamer Jordaan-Viertel auf. Er träumt sich in Fantasiewelten, um dem langweiligen Alltag zu entkommen. Um endlich etwas Besonderes zu sein, gewöhnt er sich einen außergewöhnlichen Gang an, den er sich von Turnern abgeschaut hat. Bald kennt die ganze Stadt den Jungen, der mit schwingenden Armen durch Amsterdams Straßen läuft. Doch mit dem Tod des Vaters holt ihn die Realität ein und Kees muss Verantwortung für seine Familie übernehmen. Theo Thijssen schildert in diesem Roman auf sehr liebevolle und humorvolle Weise, wie ein Junge nicht Gefangener seiner Träume bleibt oder Opfer seiner Frustrationen wird, sondern allmählich in diese Lebensverantwortung hineinwächst.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 574

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Theo Thijssen

Ein Junge wie Kees

Roman

Aus dem Niederländischen übersetzt

und mit einem Nachwort

von Rolf Erdorf

Inhalt

Prolog

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Kapitel XI

Kapitel XII

Kapitel XIII

Kapitel XIV

Kapitel XV

Kapitel XVI

Kapitel XVII

Kapitel XVIII

Kapitel XIX

Kapitel XX

Kapitel XXI

Kapitel XXII

Kapitel XXIII

Kapitel XXIV

Kapitel XXV

Kapitel XXVI

Kapitel XXVII

Kapitel XXVIII

Kapitel XXIX

Kapitel XXX

Nachwort

Diese Übersetzung wurde von der

niederländischen Stiftung für Literatur gefördert.

Tous les enfants ont des imaginations héroïques: ils se voient accomplissant des actions d'éclat qui leur valent la reconnaissance et l'admiration publiques.

Léon Frapié (Les Contes de la Guerre)

Prolog

Viele Leute scheinen Kees Bakels überhaupt nicht gekannt zu haben, was eigentlich kaum zu verstehen ist. Ist er denn nicht praktisch der bedeutendste Junge gewesen, den es je gegeben hat ? Nur durch einige unglückliche Zufälle ist aus ihm kein berühmter Mann geworden, aber dafür konnte er doch nichts ! Jedenfalls ist es kein Grund, gleich so zu tun, als hätte es ihn gar nicht gegeben.

Außerdem: Kees selbst mag zwar nie berühmt geworden sein, aber er hat einen Sohn, und dem stehen ja noch alle Chancen auf ein ruhmreiches Leben offen ! Und sollte später einmal jemand das Leben dieses berühmten Sohnes beschreiben, wie bedauerlich wäre es dann für ihn, nicht beizeiten schon den Vater – zumindest ein wenig – als jemanden anerkannt zu haben, der auch kein x-Beliebiger gewesen war ?

Hinzu kommt noch: Falls Kees’ Sohn ein großer Mann wird – und mir scheint, wenigstens das ist doch so gut wie sicher –, dann wird er das zum Teil ja auch seinem Vater zu verdanken haben, oder nicht ?

Kurz: Niemand scheint über Kees schreiben zu wollen, also werde ich es tun. Ich bin froh, dass ich ihn kannte, denn ich weiß genau: Wäre alles nur ein klein wenig anders gekommen, dann wären alle stolz auf ihre Bekanntschaft mit Kees, dem bedeutenden Jungen. Aber so bin ich eben der Einzige, der schon jetzt stolz darauf ist, ihn gut gekannt zu haben.

Und ach, gar so unbekannt wird Kees vielen doch auch nicht sein. Sollte es mir gelingen, ein wenig Schwung in meine Schilderung zu bringen, dann wette ich, dass manche Leser ab und zu sagen werden: »Ach, dieser Junge ? Nein, aber jetzt erinnere ich mich doch auch; gewiss, den habe ich ebenfalls gekannt; er ist mir eine Zeit lang sogar ein ganz besonderer Freund gewesen !«

Ebendiesen Lesern möchte ich mit einem Augenzwinkern dieses sonderbare Buch widmen.

I.

Als kleiner Junge hatte Kees so einiges an dummen Streichen ausgeheckt. Manche waren ihm nicht einmal mehr in Erinnerung. Aber sein Vater bewahrte verschiedene Papiere – wie Geburtsurkunden – in einem schönen, mit Goldlettern bedruckten Leinenumschlag auf, dem Umschlag von einem Buch über vaterländische Geschichte. An ihm konnte man sehen, was für ein dickes Buch es gewesen sein musste. »Ja«, sagte Kees’ Vater mitunter: »Ja, Kees, der stammt von einem der Bände, die ich lieferungsweise abonniert hatte, aber die Sache war ein Schwindel, denn die Lieferungen wollten kein Ende nehmen, und das Ganze wurde gut doppelt so teuer, wie der Vertreter gesagt hatte, also habe ich’s irgendwann drangegeben. Und du hast anschließend alle Bilder ausgeschnitten und damit gespielt und natürlich sämtliche Bände ruiniert.«

»Wie schade«, seufzte Kees; »du hättest mir auf die Finger hauen sollen, wenn ich sie nur angefasst habe. Stell dir vor, ich hätte die ganzen Lieferungen jetzt . . .«

»Ach was !«, meinte der Vater lachend. »Deine Mutter war viel zu froh, dass du damit beschäftigt warst. Nur diesen Prägeeinband hier habe ich behalten, den konnte ich gut für unsere Papiere gebrauchen.«

Kees zuckte mit den Schultern. Was war schon ein einzelner Prägeeinband ? Gut, um einen zu ärgern. Darauf zu sehen waren sieben Wappen – genauer: die Sieben Provinzen; da brauchte man gar nicht weiter zu fragen, was für eine schöne vaterländische Geschichte wohl darin gesteckt hatte !

»Und bis wie weit gingen die Lieferungen ?«, fragte er wehmütig.

Das wusste der Vater schon nicht mehr genau.

»Stand Napoleon auch drin ?«, fragte Kees.

Nein, der nicht, war sich der Vater sicher. Wohl aber, meinte er, wohl Admiral Michiel de Ruyter.

»Ach Gott«, sagte Kees, »dann hätte ich ja den ganzen Achtzigjährigen Krieg gehabt !«

Als kleines Kind konnte man vielleicht dumme Sachen anstellen !

Ein anderer dummer Streich, an den erinnerte er sich noch deutlich. Damals hatte ihn Vetter Breman zum Weihnachtsbesuch eingeladen. Ein recht sehr vornehmer Vetter, jedenfalls in dieser Zeit. Es gab dort ein Klavier, und auf dem bekamen die beiden Nichten eigens von einem Fräulein Unterricht. Am zweiten Weihnachtstag wurde eine ganze Kinderschar eingeladen. Erst hatten sie zusammen Dinge wie das Pfänderspiel mit dem ganzen elenden Küssen gespielt, aber das Ende war eine Lotterie gewesen. Und da hatte er eine Schachtel Farbkreiden gewonnen. Und sein Vetter Dolf, der jetzt auf die Höhere Bürgerschule ging, ein starker Kerl, doch, gewann einen Ziehkreisel. Und – wie hatte er damals nur so unendlich dumm sein können, er war auch sehr klein gewesen, noch nicht mal in der großen Schule – da hatte er mit Dolf getauscht und war mit diesem öden Ziehkreisel nach Hause gekommen, an dem zwei Tage später natürlich schon die Schnur kaputtging; außerdem war das Ding durch seine alberne Spitze noch nicht mal ein vernünftiger normaler Kreisel ! Eselhaft, sonst nichts. Es waren nämlich so richtig dicke Farbkreiden gewesen, eine Schachtel zu sechzig Cent mindestens; was für schöne Landschaften hätte er damit nicht malen können ! Er hätte damit einfach Skizzen im Freien machen können, bei den Salatgärten, wo oftmals auch Maler saßen. Und natürlich wäre er einem von ihnen aufgefallen und gelobt worden: Das machst du da ganz ordentlich. Hier haste ein besseres Stück Papier; zeichne mal darauf. Er gleich los. Das Wasser mit kleinen Wellen, mit so Schatten an den Rändern. Der Maler rief einen anderen herbei. Wo hast du das gelernt ? Nirgendwo. – Lüg mich nicht an ! – Nein, einfach nur an der Abendschule Würfel und so gezeichnet, und einmal einen Krug. – Das mach einem anderen weis. – Aber natürlich mussten sie ihm am Ende doch glauben. Durfte er zum Spaß mal die Farben von dem Einen ausprobieren – wollten sie ihm einfach nicht glauben, dass er noch nie einen Pinsel in den Händen gehabt hatte !

So durfte er dann zu den Malern nach Hause kommen und machte auch hübsche Fortschritte. Hingen schon bald auch daheim ein paar Bilder von ihm, untendrunter sein Name; und wer weiß, wie es weiter gelaufen wäre.

Jetzt waren die Chancen gleich null. Zeichnen blieb eben nur Zeichnen, und eine Zeichnung wurde nie echt, denn das Wichtigste war die Farbe, und Farben hatte er nie gehabt. Welchen Unterschied machte es, ob er später genug Geld für Farben haben würde ? Dann war er bereits groß, und um richtig berühmt zu werden, musste man schon als Junge anfangen, genau wie Rembrandt.

Ja, wie dieser Rembrandt wohl schon so jung an die ganzen Pinsel und Farben gekommen war ? Hatte sicher auch reichere Eltern gehabt als er . . .

Wie viele Hemmnisse hatte er nicht schon erfahren, als er auf die Abendschule kommen sollte. Damals hatte der Lehrer gesagt: Ihr bringt morgen Abend mit: eine Feder, eine Schachtel Pastellkreiden und ein Stück Radiergummi; und fast alle Jungen hatten die Erlaubnis ihres Vaters, es zu kaufen. Es kostete zusammen dreißig Cent, wollte man was Gutes haben.

Nur sein Vater kam mit Einwänden. Dass dafür die Schule zu sorgen habe. Das seien Lehrmittel, und für die bezahle er schließlich gutes Schulgeld. »Bestell diesem Lehrer schöne Grüße von mir«, hatte er gesagt, »und dass es nicht meine Angelegenheit ist. Am Ende werde ich wohl auch noch sämtliche Hefte und Federn bezahlen müssen.«

Na, so ein Unsinn ! Man bekam ja alles von der Schule, aber eben lauter so mieses Zeug, womit man nie vernünftig zeichnen konnte: alte Federn von Jungen früherer Jahrgänge; und so verrücktes schwarzes Radiergummi, »Pferdegummi« nannten sie es untereinander, das fast nicht radierte; und Farbkreide, die staubte, und zerbrach man so ein Stängelchen, dann setzte es außerdem noch was. Nur die Habenichtse behalfen sich damit. Aber so gut wie alle Jungen hatten ihren Kasten mit eigenen Sachen bestückt; und genau die wurden dann auch im Zeichnen die Besten . . .

Er hatte versucht, es seinem Vater zu erklären, aber der gab sich mal wieder besonders sozial und erwiderte: Schöne Grüße an deinen Lehrer und dies und das – alles Dinge, die dem Lehrer zu sagen er sich sowieso nicht trauen würde.

Dann endlich gab ihm seine Mutter ein Zehncentstück; und so konnte er sich wenigstens eine gute Feder zu drei Cent kaufen. Aber das Stückchen Radierer, das er nach vielem Suchen für zwei Cent in einem kleinen Buchladen gekauft hatte, das hatte der Lehrer nicht erlaubt, weil es »Papier fraß«; und die Packung mit dünnen Farbkreiden zu fünf Cent, das war fürchterlich mieses Zeugs gewesen, kratzig und noch viel schlechter als die Schulkreide. Schlichtweg verdorben hatte er seine Zeichnungen damit.

Natürlich war es nach und nach doch in Ordnung gekommen. Durch Tauschen und Wetten und Murmelspielen und hunderterlei sonstige Weise hatte er es geschafft, seinen Zeichenkasten mit lauter Extrasachen auszustatten, und mittlerweile hatte er Farben, Mann, einmalig; ein Stückchen Violett besaß er, auf das waren alle neidisch, so weich war es; und er hatte ein Stückchen Radierer . . . Tintenradierer, wie man ihn in den Kontoren verwendet ! Allerdings waren die anderen Jungen ihm voraus, und er saß in dieser erbärmlichen zweiten Zeichengruppe und der Lehrer ließ ihn da einfach hocken, wer weiß, wie lange noch . . . Wie anders wäre das nicht gewesen, hätte er von Anfang an die gleichen Chancen gehabt . . .

Ganz schlimm war es aber auch nicht. Denn das öde Schulzeichnen, nie mal ne kleine Landschaft oder so, das war ohnehin nichts. Und eines guten Tages, wenn er erst einen Zeichenblock hatte, dann konnte ihm der Lehrer mit seiner gesamten Abendschule den Buckel runterrutschen, und dann wollte er aber mal sehen !

Aber natürlich, die Maler sollten einen nicht für einen Haderlumpen halten. Sondern natürlich merken, dass man ein anständiger Junge war. Neulich an einem freien Mittwochnachmittag war er mit Jansen aus der siebten Klasse mitgegangen. Ja, der war auch nicht zu beneiden, der saß in der Siebten und trug schon so etwas wie lange Hosen ! Damit sollte seine Mutter ihm, Kees, einmal ankommen ! Er würde einfach ein Stück davon abschneiden. Nur blieb dann immer noch das Problem mit seinen Beinen, denn Jansen hatte auch solche kurzen Männersocken, und so eine komische Unterhose mit Trägern. Wie auch immer, ebenso gern würde er halt tagein, tagaus zu Hause herumhocken, bis seine Mutter ihn einfach anständig anziehen musste ! Aber Jansen kam vom Land, und die Bauernjungen trugen alle solches Männerzeugs . . .

Wenn sie zusahen, dass sie so gegen zwei in De Baarsjes warteten, dann kamen dort zwei Maler vorbei, und Jansen war schon häuf ig mit ihnen mitgewesen.

Gut, sie standen da, und endlich kam der eine Maler an. Ihr hättet mal sehen sollen, wie dumm Jansen da tat. Darf ich etwas tragen, Meneer, darf ich etwas tragen, Meneer ? Da, nimm, sagte der Maler, und Jansen musste den Kasten und den Hocker tragen; er benahm sich wie Betteljunge. Kees dagegen zeigte, dass er Kees war: nahm, wie es sich gehört, seine Mütze ab. Der Maler übersah es. So folgten sie ihm. Nimm du mal den Hocker, sagte Jansen. Na, das tat Kees natürlich, sonst hätte der Maler sicher bald gesagt: Warum kommt dieser Junge mit ?

Schräg gegenüber von einer Werft machten sie Halt. Der Maler begann zu zeichnen und tat das den ganzen Nachmittag lang, die paar morschen Kähne auf der Werft. Alle naselang zeichnete er etwas verkehrt, weswegen er es ständig wieder wegwischte. Kees bezweifelte, ob er überhaupt ein richtiger Maler war.

Die Jungen setzten sich ins Gras. Es war ziemlich öde. Der Maler sagte zu Jansen: »Hier sind zehn Cent, hol du mir mal fünfzig Gramm Feinschnitt, ich habe natürlich wieder meinen Tabak vergessen.« Jansen rannte los. Dann war Kees mit dem Maler allein. Wie schön wäre es, dachte Kees, würde der Mann mir jetzt ein paar Fragen stellen. – Ob er auch schon einmal gemalt habe, ob er gern Maler werden wolle. Denn natürlich hatte er längst bemerkt, dass Kees ein Junge von einem ganz anderen Schlag war als Jansen.

Kees erhob sich einmal und betrachtete lang und ernst dastehend die Skizze. Ha, da schaute der Maler ihn an: »Der Strolch wird sich doch nicht mit meinen zehn Cent aus dem Staub gemacht haben ?«, fragte er. »Aber nein«, brachte Kees mit Mühe hervor. Und wieder ging er etwas auf und ab. Überlegte sich eine Antwort: dass Jansen mit ihm in eine Schule gehe, dass er wisse, wo er wohnte, und der Maler also notfalls zu Jansens Vater gehen könne. Dass es in seinen Augen ein gemeiner Diebstahl wäre . . . Und so wäre dann das Gespräch in Gang gekommen . . .

Aber Kees traute sich nicht so recht, und der Maler stümperte weiter auf seinem Papier herum.

Hinter ihnen war eine schöne Landschaft, die Kees dann eben stattdessen bewunderte. »Ach !«, sagte er endlich sehr laut. »Kommt er schon an ?«, fragte der Maler. »Nein, noch nicht«, antwortete Kees höf lich. Der Maler brummte; bemerkte noch nicht mal, mit welcher Wertschätzung Kees die Landschaft betrachtete !

Endlich kam Jansen zurück. Die zwei Cent durfte er behalten, gab Kees aber nichts davon ab. Der hätte auch gesagt: »Ich nehme kein Geld an !«

Ansonsten war der ganze Nachmittag langweilig. Der Kasten mit den Farben blieb zu, der Maler kam nicht schnell voran; also sprangen Kees und Jansen halt hin und her über einen Wassergraben.

Um halb fünf musste Kees nach Hause; zum Glück konnte er gerade noch den Turm der Westerkerk sehen. Jansen blieb noch, bis der Maler auch fortging. »Na, denn tschüs«, sagte Kees; und gegenüber dem Maler nahm er seine Mütze ab. Endlich hob der dann doch einmal den Kopf und sagte: »Bonjour auch.«

Und Kees bemerkte beim Fortgehen, dass der Maler ihm noch hinterherschaute. Vielleicht, dachte er, vielleicht erkundigt er sich ja bei Jansen nach mir. Wenn Jansen jetzt nur ehrlich war und erzählte, dass Kees doch so gern zeichnete, von klein auf schon, aber arme Eltern hatte . . . Wer weiß, ob der Maler ihm dann nicht noch eine Nachricht für ihn mitgab . . .

Aber am nächsten Tag hatte Jansen keine Nachricht; und als er genüsslich erzählte, wie er den Maler noch ganz bis nach Hause gebracht habe, und zwar in die Tweede Jan Steenstraat, da sprach Kees: »Also, ich würde mich bedanken, der Kuli für so einen Farbenkleckser zu sein.«

»Bloß weil er dir nichts gegeben hat, was ?«, sagte Jansen.

»Ach, du Bauer«, erwiderte Kees geringschätzig, »ich brauche niemandem sein Geld, du blöder Bauernheini, werd ruhig Bettler; wirst noch sehen, was aus mir wird !«

Nein, natürlich musste ein Maler einen malen sehen; nicht dass man ihm wie ein Hündchen hinterherlief, sondern dass man in seinem Zeichenblock, seinem ordentlich dicken Zeichenblock mit einem grauen Umschlag, dass man gerade darin zeichnete . . .

Und natürlich, wenn er, Kees, dann später so mit anderen Malern draußen saß, ach ja, dann hatten sie solche Jungen wie Jansen, die sie für ein paar Cent nach allem Möglichen schickten, solche armseligen Burschen in langen Hosen . . .

Bloß war es jetzt so schwierig, fand Kees, einen guten Zeichenblock aufzutreiben. Seinen Eltern brauchte er damit gar nicht erst zu kommen ! Die schenkten einem nie mal einfach so etwas. Dafür musste er immer eigens Geburtstag haben, oder es musste Nikolaustag sein. Na, und sich dann einen Zeichenblock zu wünschen, wäre natürlich dumm. Dann konnte man ganz andere Sachen bekommen, nicht bloß was für unter einem Gulden.

Außerdem: Wenn er doch mal einfach so was bekam, konnte er hundert Dinge besser gebrauchen als einen Zeichenblock. Zum Beispiel: Turnschläppchen !

In diesen Tagen vergötterte Kees nämlich einen jungen Freund, der in einem Turnverein war. Dieser Freund hatte weiße Schläppchen, dazu eine weiße Hose; und donnerstagabends, dann ging er damit über die Straße. Dann begleitete Kees ihn bis vor die Tür der Turnhalle. Da drängten sich dann die Jungen; und fast alle trugen sie die weiße Hose, diese wunderbar weiße Hose; und bestimmt alle auch weiße Schläppchen. Keiner der Jungen stand still: Alle hüpften und sprangen sie auf den bequemen Schläppchen, und Kees fand das ganz natürlich. Es hätte ihn keineswegs gewundert, wenn plötzlich einer von ihnen über die Gracht gef logen wäre. Er befühlte die bleischweren Schuhe an seinen eigenen Füßen.

Ein Junge trug ein rot-weiß gestreiftes Trikot über dem nackten Leib, und locker darüber seine Jacke; und Kees fand, selbst diese Jacke saß außergewöhnlich. Das Trikot war mit Buchstaben beschriftet: »Batavia«.

»Ist ein Vorturner«, sagte Kees’ junger Freund, und Kees antwortete: »Klarer Fall, oder.«

»Du musst mal seine Muskelpakete fühlen«, prahlte dann der Freund.

Dann kam der Turnlehrer an und schloss die Tür auf, und die Jungen durften hinein.

Ausgenommen Kees. Der streifte noch etwas um das Gebäude und lauschte den Kommandos des Turnlehrers.

Aber die Fenster waren zu hoch, um hineinzuschauen, und so ging Kees dann doch fort und dachte beim Gehen an Turnschläppchen. Vor allen Schuhgeschäften blieb er stehen. Achtzig Cent kosteten sie, die echten Turnschläppchen mit Guttapercha-Sohlen. Schon schade, dass sie in ihrem eigenen Geschäft solche Sachen nicht verkauften. Sonst wäre wohl mal ein Paar für ihn übriggeblieben, eines mit Fehlern, einer Kleinigkeit, die man ohnehin nicht sah . . . Man putzte sie jede Woche mit Tonerde. Mit Kreide ruinierte man sie. Ach, man kam lange mit ihnen hin !

Daheim ließ er manchmal versuchsweise eine Bemerkung fallen, wenn seine Schuhe kaputt waren. Man könne viel besser Schläppchen kaufen, als die Schuhe reparieren zu lassen. Aber seine Mutter sagte, das wäre ja zum Fenster hinausgeworfen. Und wenn er es zaghaft weiter versuchte . . ., dass es sich so gut liefe in Schläppchen – Turnschläppchen traute er sich gar nicht erst zu sagen –, unterstellte ihm seine Mutter, dass er damit erst recht den lieben langen Tag auf der Straße herumlungern würde. Er solle lieber dankbar sein, dass er beizeiten heile Schuhe an die Füße bekam . . .

Der Freund brachte vom Turnverein eine besonders merkwürdige Art zu Gehen mit: hatte er von einem Vorturner gelernt. Wenn man mal schnell vorankommen wollte, musste man sich beim Gehen vornüber neigen, ganz als ob man ständig hinf iele, und dann immer die Arme schwenken, hin und her.

Auf diese Art des Gehens verlegte sich Kees ganz speziell; zwar gehörten dazu auch Turnschläppchen, aber das Wichtigste war doch, dass man die Arme hin und her schwenkte.

Er führte diese Art des Schaukunstlaufens auch in der Schule ein und hatte viel Erfolg damit. Wochenlang sah man die Jungen seiner Schule mit ernsten Gesichtern die neue Gangart betreiben.

Wenn sie so zwischen zwölf und zwei ins Schwimmbad gingen, waren sie immer in Eile, und dann kam ihnen das Kunstlaufen gut zustatten. Die Jungen erzählten sich gegenseitig auf die halbe Minute genau, wie kurz es diesmal von der Schule zum Schwimmbad gedauert hätte, und sprachen schon bald vom »Schwimmbadschritt.«

Für Kees war der Schwimmbadschritt ein Glück im Leben. Wenn er manchmal etwas weiter weg eine Besorgung zu erledigen hatte und wie ein unbedeutender Junge die Gracht entlangtrottete, dann verf iel er plötzlich in den Schwimmbadschritt; und wahrhaftig, er bemerkte, wie ihm so mancher hinterher sah. Er bildete sich ein, Turnschläppchen zu tragen; fühlte sich allmählich in einer weißen Hose dahineilen; manchmal brachte er es gar so weit, dass er sich ein schönes Wort ausdachte, mit dem sein Trikot beschriftet sein musste. »Dynamo« sprach ihn sehr an. Das hatte er irgendwann einmal auf einem Boot auf der Amstel gesehen. Lokomotiven hatten manchmal auch so klasse Namen !

Einmal begleitete Kees seine Mutter bei einer Besorgung. Die Mutter ging ziemlich schnell, und Kees, noch ein kleiner Junge – seine Mutter war immerhin eine Erwachsene –, Kees wechselte in den Schwimmbadschritt. Er sprach kein Wort und genoss stillschweigend; immer heftiger schwenkte er die Arme; alle würden sicher denken: Schau, das ist bestimmt ein Junge von einem Turnverein . . .

Auf einmal blieb seine Mutter stehen. »Sag mal, was fehlt dir ?«, fragte sie grausam.

»Nichts«, sagte er und sie gingen weiter, Kees zunächst im ruhigen Schaukunstlauf. Aber schon bald wurden seine Bewegungen wieder aufsehenerregend, und die Mutter gebot: »Hampele doch nicht so albern mit deinen Armen ! Du siehst ja aus wie ein Unglückskind ! Kannst du dich das eine Mal, wenn du mit mir über die Straße gehst, nicht anständig benehmen ?«

Kees gab keine Antwort; das Armeschwenken ließ er, aber dennoch versuchte er weiter, seiner Haltung insgeheim etwas Besonderes zu verleihen. Ach, dass seine Mutter jetzt wegen des Schwimmbadschritts meckerte, das verstand er; darin verspürte er ihren gewohnten Hass gegen Turnschläppchen. Denn, nicht wahr, das wäre doch durchaus möglich: anstatt die Schuhe zu reparieren . . . Sparte doch auch wieder was ein . . .

Also hielt er lieber den Mund und erklärte ihr nicht, dass es der Schwimmbadschritt war.

Dann sah er ein Schuhgeschäft, eines, bei dem Turnschläppchen im Schaufenster lagen, und wurde rot. Bloß angenommen, seine Mutter würde ihn gern überraschen und sagen: »Na, Kees, lass uns hier mal hineingehen !«

Aber sie gingen weiter, was sonst.

Am Ende war man nicht zu beneiden, so unterwegs mit seiner Mutter. Musste man wie eine Nulpe neben ihr herlaufen . . .

Was dafür ein Glück war: Der Turnlehrer in der Schule war sehr fair. Da kamen manchmal Jungen mit Turnschläppchen und im Trikot zur Schule, ihrem gestreiften Trikot unter dem Hemd. Und glaubten dann gute Noten zu bekommen, weil sie die ganzen Kunststückchen natürlich besser fertigbrachten als die anderen Jungen wie Kees. Und glaubten dann, wegen der guten Noten im nächsten Monat weiter vorn in der Reihe gehen zu dürfen. Aber jawohl, gerade dann gab der Turnlehrer keine Noten, sondern sagte einfach: »Bildet euch nur nichts ein, weil ihr zufällig so ein Paar Schläppchen habt, die helfen euch nicht gegen euren runden Rücken, wenn ihr ansonsten wie Mehlsäcke seid, oder gegen eure bleichen Gesichter, wenn ihr Zigaretten raucht !«

Sehr fair war der Turnlehrer, und dadurch gehörte Kees regelmäßig zu den ersten drei in der Reihe; und als einmal der Turnlehrer fragte: »Wer kann am Mittwochnachmittag etwas für mich erledigen ?«, und fast alle Jungen sich meldeten, da deutete er sofort auf ihn, Kees.

Es war eine schöne Besorgung. Mit einem Brief zum »Turngebäude«. Dort wurde er in die große Halle gelassen, eine Riesenhalle mit unendlich hohen Reckstangen, und aus einem gesonderten Verschlag holte der Hausmeister zwei Fechtmasken und einen ganzen Haufen so merkwürdig dicker Handschuhe, und eine Menge biegsamer Degen. Das musste zu dem Turnlehrer nach Hause. »Und dass du mir keine Geschichten damit anstellst !«, sagte der Hausmeister. Kees lächelte: Allein der Gedanke an so etwas kam ihm fast wie ein Frevel vor, und den Kopf voll Stolz und Gloria begann er seine Tour. Der Schwimmbadschritt war gar nicht so einfach, denn mit der einen Hand musste er die Masken festhalten und die Handschuhe, die an seiner Schulter baumelten, und in der anderen Hand hielt er die Degen, die man eigentlich besser mit einem Stück Seil hätte zusammenbinden sollen. Aber etwas Turnerhaftes vermochte er seiner Gangart dennoch zu verleihen.

Fast alle Leute guckten.

Dachten natürlich: Der Junge da geht zum Fechtunterricht. Bringt seine eigenen Degen mit, an die er so gewöhnt ist . . .

Ein Junge hielt ihn an: »Was’n das ?« Der Esel begriff noch nicht mal, was für Dinger die Fechtmasken waren ! Kees hatte sie vorher zwar auch noch nie gesehen, es aber doch sofort kapiert.

»Masken«, sagte er kurz, »zum Aufsetzen, wenn man Fechtübungen macht.«

»Setz mir mal eine uff«, bat der Junge.

»Bin doch nicht verrückt«, sagte Kees, »dazu schone ich meine Masken viel zu sehr«, und ging weiter.

Der Turnlehrer war also auch Fechtlehrer, überlegte er. Mal angenommen . . . das war doch durchaus möglich: Gleich kam er an bei dem Turnlehrer.

»Soso, Bakels, da bist du schon. Gib her die Sachen. Vielen Dank auch, aber lauf nicht gleich weg, du hast doch keine Eile ?«

»Nein, Meneer, ich habe den ganzen Nachmittag Zeit, wir essen erst um fünf.«

»Na, wenn das so ist, dann kann ich dir ja mal ein wenig Fechten beibringen. Oder kannst du das schon ?«

»Gar nicht, Meneer, bloß oft davon gehört und gelesen.«

»Dann zieh dir das hier mal über den Kopf.«

Und sie setzten sich beide ihre Masken auf.

»Und jetzt komm mit in den Garten, da haben wir Platz.«

Los ging es . . .

»Wolltest mich wohl an der Nase herumführen, Bakels, du machst das doch nicht zum ersten Mal. Ich habe alle Hände voll zu tun mit dir.«

»Nein, Meneer, durchaus nicht.«

»Wenn das so ist, dann hast du Talent; viel Talent sogar. Und jetzt ruh dich etwas aus. Anstrengend, nicht ?«

Sie saßen beide keuchend auf der Gartenbank. Die Frau des Lehrers oder auch seine Mutter brachte ein Glas Limonade.

»Nicht gleich alles austrinken, das ist gefährlich, wenn man schwitzt«, sagte der Lehrer.

Ja klar, Kees trank vorsichtig . . .

Und wieder hielt ein Junge ihn auf.

»Sag mal, sind das echte Degen ?«

»Nee, die sind aus Kuchen !«, antwortete Kees und ging weiter.

Was für eine Vorstellung, dass er mit Holzdegen herumlaufen würde !

»Los, die Handschuhe an und die Masken auf !«, würde der Lehrer dann wieder sagen. Die hatten sie ja abgesetzt, um die Limonade zu trinken.

Kam die Frau noch mit einer Dose Kekse.

»Nein wirklich, vielen Dank, ich mag keinen Keks.«

»Komm schon, verrückter Junge, tu doch nicht so.«

»Nein, durchaus nicht, Mevrouw, ich mache mir wenig aus Keksen.«

»Du bist ja wie dein Lehrer !«

Der nahm natürlich auch nichts.

Dann fochten sie noch eine Partie, und es blieb unentschieden . . .

Er war da und klingelte. Dritter Stock, verriet ihm das Namensschild. Also nicht im Garten. Dann natürlich auf dem Dachboden, bestimmt hatte der Turnlehrer so einen großen, geräumigen Dachboden, der ganz dafür eingerichtet war. Wer weiß, ob da nicht auch solche Ringe hingen . . .

Der Lehrer öffnete selbst die Tür, in Hemdsärmeln.

»Aha, Bakels, das nenne ich schnell ! Bringst du die Sachen auch noch rasch mit rauf ?«

Natürlich, Kees kam schon die Stufen hoch. Allerdings nicht ganz geräuschlos, denn die Treppe war eng. Aber er schaffte es.

»Gut, leg sie einfach hierher. Schönen Dank auch. Warte mal.«

Und Kees sah ihn nach seinem Portemonnaie greifen.

»Nein, Meneer«, sagte er hastig, »nein, Meneer, nein, vielen Dank, deswegen habe ich es nicht getan.«

»Ach, komm.«

»Nein, Meneer, ich darf nie Geld annehmen; mein Vater ist immer dagegen. Ist nicht erlaubt.«

»Soso«, sagte der Lehrer nachdenklich und steckte sein Portemonnaie langsam weg, »wie schade, und sonst habe ich auch nichts für dich im Hause.«

Kees überlegte sich eine Art Ansprache, um den Lehrer davon zu überzeugen, dass ihm jeglicher Gedanke an eine Belohnung fern gewesen sei, um dann anschließend durchschimmern zu lassen, er sei bereits seit Langem ein stiller Bewunderer der Fechtkunst gewesen; aber er fand nicht die rechten Worte und sagte mit einem dummen Seufzer: »Ja . . .«

»Nun«, haute daraufhin der Lehrer den Knoten durch, »dann einfach nur noch mal Dankeschön, Bakels, und ich sehe dich diese Woche noch.«

Und Kees nahm seine Mütze ab und ging . . .

Wie dumm, wie dumm er wieder gewesen war !

Hätte er denn nicht ganz einfach sagen können:

»Etwas dafür annehmen tue ich nicht. Allerdings hätte ich gern mehr über das Fechten gewusst und es gern einmal gesehen.«

Oder er hätte nur ganz beiläuf ig mit der Hand über die Degen gestrichen und gesagt: »Schön sind die.«

Dann stünde er jetzt schon als Fechter auf dem geräumigen Dachboden . . .

Aber wer weiß . . .

»Ich sehe dich diese Woche noch, Bakels«, hatte der Lehrer gesagt.

Wer weiß . . .

Er kam nach Hause und erstattete seiner Mutter kurz Bericht. »Fechtmasken ?«, fragte sie. »Was sind denn das für Dinger ?« Und Kees erläuterte es ihr haarfein und beschrieb auch die Degen.

Aber seine Mutter zeigte sich kaum beeindruckt: »Ich verstehe nicht, wozu solcher Unfug gut sein soll«, sagte sie.

Und Kees verstand: Wenn er irgendwann ein großer Fechter werden wollte, dann müsste das Ganze im Geheimen stattf inden.

Und der Turnlehrer – na, der kapierte auch nicht viel. Der schenkte ihm am nächsten Tag einen Bleistift, einen gewöhnlichen schwarzen. Zwar war es ein neuer und noch ohne Spitze, aber doch nicht mehr als ein ganz gewöhnlicher schwarzer Bleistift.

Na ja, mal sehen, wogegen er den eintauschen konnte . . . Anderenfalls spitzte er ihn eben an und schenkte ihn seiner Schwester Truus, die war sechs und schrieb noch mit Bleistift.

II.

Kees hatte längst gespürt, dass er eigentlich mehr draufhatte als die anderen Jungen aus seiner Klasse. Dass er sich eigentlich herabwürdigte, wenn er einfach bei ihren Spielen mitmachte.

Dann kam ein neues Mädchen in die Klasse, Rosa Overbeek. Die war in so eine Anstalt für Reiche gegangen und hatte dort etwas wie Fürwörter und noch schlimmere Dinge gelernt.

Nun, Kees bemerkte, dass diese Rosa gleich vom ersten Tag an auf ihn achtete. Mit den anderen Mädchen gab sie sich nicht ab, was Kees nur natürlich fand. Und im Stillen, so sein Gedanke, im Stillen wunderte sie sich, dass er sich noch immer mit den Jungen einließ. So wie bisher würde er das auch nicht mehr tun. Sondern als einsamer weiser Denker seinen Weg gehen.

Wenn er abends im Bett lag, dann dachte er sehr tief darüber nach. Rosa Overbeek und er, zwei hohe Geister, die auf all die anderen herabblickten. So ungefähr müsste es sein. Aber das in die Tat umzusetzen f iel ihm nicht ganz leicht. Es war keine Kunst, eine echte Nulpe zu werden, sodass niemand sich mit einem abgab; aber so war Rosa Overbeek nicht; wenn sie gewollt hätte, wäre sie sozusagen mit einem Schlag die Anführerin der Mädchen geworden. Aber sie wollte nicht; und doch hatte sie so eine Würde und Erhabenheit an sich; und eine derartige Erhabenheit wollte er auch haben.

Aber einfach war es nicht, nein. Da war erstens seine Kleidung. Er trug erbärmliche Sachen, die ständig kaputtgingen. Und seht ihr, es war auch keine Kleidung für einen jungen Herrn. Das spürte er zum Beispiel montags, wenn er mit einem steif gebügelten Hemd zur Schule ging. Es war nicht schön. Junge Herren, wie sie sie vielleicht von der Anstalt her gewohnt war, die trugen Anzüge aus so dünnem Stoff, so weichem Tuch, das nachgab, wenn man sich zum Beispiel bückte. So einen feinen Anzug müsste er haben.

Und dann seine Frisur. Schuld daran war der Barbier, der elende Barbier; der lachte, wenn er um eine kleine Tolle bat, und schnitt ihm immer den Schädel glatt, denn seine Mutter wollte ihm nie mehr als fünf Cent mitgeben. Trotzdem: Was wäre das denn für ein Aufwand gewesen ?

Einen Lichtblick jedoch gab es. Er hatte eine schöne Krawatte. Wirklich und wahrhaftig eine geradezu vornehme Krawatte aus einem Stoff, der nie knitterte. Zwar hatte sie irgendwo ein kleines Loch, aber man konnte es so arrangieren, dass es in dem Knoten verschwand.

Und zu der Krawatte fantasierte Kees dann etwas hinzu, wenn er im Bett lag: Wenn er zu dieser Krawatte nur noch einen f lachen Kragen hätte, dann wirkte sein Hemd schon feiner. Und dann käme er mit so einem tiefgründigen Blick zur Schule. »Machst du noch mit ?«, fragten dann die Jungen bescheiden. Er wäre in Gedanken und würde sagen: »Was ?« Und die Jungen trollten sich und gingen spielen.

Er ginge gelassen weiter, mit seiner Krawatte, und begegnete Rosa Overbeek. Die dächte dann: »Ach, da ist ja der Junge, der sich so gegen die anderen abhebt. Wie er wohl auf diese Schule gekommen ist, auf die er nicht gehört ? Was er wohl mal werden wird ?«

Er täte, als würde er sie nicht sehen, und genau dann, wenn sie aneinander vorbeigingen, würde er unwillkürlich gähnen. Dann dachte sie: Er fühlt sich nicht heimisch unter diesen Kindern, ebenso wenig wie ich.

Später, dann war sie berühmt. Wahrscheinlich Sängerin und er zum Beispiel Flötenspieler. Manche von denen konnten spielen, dass es den Leuten die Tränen in die Augen trieb. Dann trafen sie einander wieder. Vielleicht war er auch Kapitän, dann hatte er einen Seemannsgang und gab ihr seine schwielige Pranke. Jedenfalls stand eines Tages sein Name in der Zeitung, und dann kam der Diener und sagte ihm, eine Dame wünsche ihn zu sprechen . . . Die Dame habe von ihm gehört und sei so fürchterlich neugierig geworden; ob er ihr jetzt nur sagen wolle, ob er dieser Kees sei, der als Kind da und da zur Schule gegangen war . . .

Dann sagte er in einem eigenartigen Ton: »Ja, Rosa Overbeek, dieser Kees bin ich.« Woraufhin sie erschrak. Und dann erzählten sie sich gegenseitig ihre Lebensgeschichte.

Eines Dienstagmorgens war Kees sehr früh bei der Schule. Erst wenige Kinder tummelten sich davor; aus seiner Klasse war noch kein einziger Junge da.

Wohl einige Mädchen, aber nicht Rosa Overbeek. Schade, dachte Kees und fühlte nochmals, ob seine schöne Krawatte gut saß und das kleine Loch weg war. Er schaute einige Male in die Runde; wenn sie in der Ferne ankam, dann würde er mit Sicherheit ganz zufällig in ihre Richtung gehen. Kam sie nicht immer vom Westermarkt her ? Ganz gemächlich bewegte er sich auch in diese Richtung und sagte nachdrücklich und mutig zu sich: »Ich gehe ihr einfach entgegen !«

Aber bei der Leliegracht wurde er fast von vier Jungen aus seiner Klasse umgerannt.

»Wohin zum Teufel willst du ?«, fragte einer von ihnen.

Kees drehte sich schweigend um und ging mit ihnen zurück. Ein Glück, dass er noch nicht viel weiter gekommen war, sonst hätten sie bestimmt etwas gemerkt !

Er setzte sich auf den Gehsteig neben der Schule, strich sich mit der Hand über die Stirn und sagte »Uff !«, gefolgt von einem Gähnen. Nein, sie kam noch immer nicht.

Die Jungen wollten Bockspringen. »Ich habe keine Lust«, sagte Kees und blieb sitzen, wo er war.

»Komm schon, du Nulpe !«, riefen die Jungen.

»Ach, der Kuckuck soll euch holen !«, sagte Kees und gähnte.

Die anderen ließen ihn sitzen und legten los.

Da kam Rosa Overbeek vorbei, mit ihrer Schultasche. Kein einziges der übrigen Mädchen besaß eine Schultasche !

Sie schaute ihn an, und Kees errötete. Ziemlich übel.

»Los, du Nulpe, mach mit !«, rief einer der Jungen, »oder hast du Angst, dass du wieder der Bock sein musst ?«

»Zum Kuckuck !«, rief Kees, »und wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe ?«

Und er schaute Rosa Overbeek nach.

Aber auf einmal bildete er sich ein, die Anderen hätten irgendwas bemerkt. Er stand auf und streckte sich. Wieder ging sein Blick in Rosa Overbeeks Richtung.

Dann sagte er mit einem leisen Grinsen: »Die Overbeek stinkt, glaube ich, vor Einbildung.« Und er gab dem Jungen, der sich als Bock aufgestellt hatte, einen Schubs: »Los, ich mache den Bock. Das vertreibt das Kopfweh.«

So stand er dann da, und wieder und wieder spürte er schwer auf seinem gebeugten Rücken die Hände der Jungen – und konnte schön unbemerkt Rosa Overbeek hinterhersehen, an seinem Ellbogen vorbei . . .

Zwei Mädchen aus der Klasse kamen auf sie zu, und sie gingen Arm in Arm zu dritt weiter. Na gut, das machte sie natürlich auch, um keinen Verdacht zu wecken. Sie gingen weiter . . . wo würden sie umdrehen ? Ha, da kehrten sie schon um, da kamen sie schon wieder an.

Die Jungen sprangen und sprangen, und der Letzte vergaß kein einziges Mal, »Fuß« zu sagen – und dann musste sich Kees wieder einen Fuß weiter hinstellen. Gerade hatte er sich deswegen aufgerichtet, als die drei Mädchen vorbeikamen . . .

»Los, bück dich wieder«, kommandierte sofort ein Junge ungeduldig.

Kees sah Rosa Overbeek lächeln und spürte, dass er seine Jungenehre verteidigen musste.

»Ich lasse mich von dir doch nicht herumkommandieren !«, sagte er, und blieb herausfordernd stehen, wo er stand. Aber auf einmal spürte er, dass sich die elende Krawatte gelockert hatte – er wagte es nicht, hinzufassen, aber das kleine Loch war natürlich zum Vorschein gekommen . . . Also deswegen hatte sie so halb gelacht, ein wenig mitleidig; ja, das hatte er deutlich gesehen . . . Und ergeben bückte er sich wieder und ließ die Jungen über sich hinwegspringen, bis die Schule aufmachte. Unter der Hand zurrte er ein wenig an der Krawatte und überzeugte sich davon, dass das Loch unsichtbar war.

Als alle in die Schule strömten, fühlte er sich wieder voller Mut. Rosa ging an ihm vorbei, und . . . sie schauten sich gegenseitig an !

»Bakels !«, rief ein Junge mit lauter Stimme.

»Hallo !«, antwortete Kees, dass es durch den Flur schallte, und drehte sich um und kam wieder schön an Rosa Overbeek vorbei, und wieder schauten sie sich kurz an. Aber gleich ging er weiter zu dem Jungen, der ihn gerufen hatte, und begann fürchterlich eifrig mit ihm zu reden, um keinen Verdacht zu erregen. Er würde ebenso schlau sein wie Rosa, klar.

Sie begannen diesen Morgen zufällig mit Turnen, und dadurch verlor Kees Rosa Overbeek sogleich aus dem Sinn. Aber die Turnstunde war gerade mal zur Hälfte um, als der Schuldirektor mit Kees’ kleiner Schwester Truus an der Hand hereinkam.

Alles hörte mit einem Schlag zu turnen auf, und Kees erschrak von allen am schlimmsten. Von sich aus trat er aus seiner Reihe und auf den Direktor zu. »Bakels, da ist jemand, der kommt euch holen. Geh nur gleich mit deiner Schwester mit; das Fräulein wartet vor der Tür. Geh nur.«

Und während der Schuldirektor auf den Turnlehrer zuging – bestimmt, um ihm die Sache kurz zu erklären –, trat Kees schon mit seiner Schwester auf den Flur hinaus.

Auf der Straße stand Fräulein Smit, ihre Nachbarin. Die weinte so halb und gab Truus einen Kuss und sagte: »Ihr müsst sofort mit heim. Dein Vater ist so angeschlagen nach Hause gekommen.«

»Zack, ein Unfall«, dachte Kees. Ein Unfall mit seinem Vater; und wer weiß, ob sich das nicht in genau demselben Augenblick zugetragen hatte, als er sich mit diesem elenden Mädchen gegenseitig anschaute !

»Was ist denn passiert ?«, fragte er.

Aber Fräulein Smit gab keine Antwort, sondern sagte immer nur »Ruhig, ganz ruhig« zu Truus, die je länger desto schlimmer zu weinen begann.

»Fräulein, was ist denn mit Pa ?«, fragte Kees, der jetzt auch nervös wurde. Weinen musste er zum Glück gerade noch nicht.

Aber Fräulein Smit überhörte ihn auch jetzt wieder. Und mit einem Mal dachte Kees: »Ich bin ja wohl verrückt, dass ich hier so langsam neben den beiden hertrotte, ich kann ja doppelt so schnell dort sein !«

Und er sagte nichts, sondern rannte vor. Wer weiß, wie seine Mutter schon auf ihn wartete, weil zum Beispiel Verbandwatte geholt werden musste . . . Er rannte, er rannte einfach . . .

Vorn im Laden war niemand; durch den schmalen Flur; bei der Tür zur Stube hielt er inne. Seine Mutter stand vor dem großen Alkoven und schob ganz behutsam die Vorhänge zu, während sie sich zu dem Doktor umdrehte. »Dann schaue ich später noch mal vorbei«, sagte gerade der Doktor; er stieß noch leicht mit Kees zusammen, verschwand dann in den Flur und war fort.

Mama sah Kees. Er konnte plötzlich nicht sprechen vor Angst; seine Mutter hob ihn hoch und gab ihm einen Kuss; ein Schluchzen durchfuhr ihren ganzen Leib. Dann schob sie ihn durch den Flur hinaus in die Küche.

»Geh schnell Eis holen; hier, hier ist ein Eimer. Für einen Viertelgulden Eis, du weißt schon, über der Brücke.«

Kees nahm den Eimer und trug ihn so, dass er nicht schepperte. Schwupp, war er zur Tür hinaus und schon auf der Brücke . . .

Zurück konnte er nicht so schnell laufen, denn es war ein großer Brocken Eis, der immerzu aus dem Eimer glitschen wollte.

Seine Mutter stand schon an der Tür, um den Eimer zu übernehmen; sie gab Kees einen Zettel; das Rezept erkannte er.

Kees war gleich wieder weg.

Zur Sicherheit hielt er seine Hände genau wie beim Laufschritt im Turnen; die Brust raus. Er musste jetzt durchhalten, sein Vater war in Gefahr und konnte vielleicht noch gerettet werden . . . Da war dieses Seitenstechen, hatte er vorhin auch schon gespürt. Unangenehm; einfach weiterlaufen, als wenn nichts wäre. Das bescherte einem die Milz, hatte der Lehrer mal erzählt; darum ließen sich manche Wettläufer ihre Milz rausoperieren . . . Au, jetzt wurde das Stechen noch schlimmer. Ein Weilchen normal gehen, bis es weg war; aber mal kräftig mit der Hand in die Seite pressen half meistens auch. So, und jetzt wieder unmerklich in den Laufschritt verfallen und vielleicht damit diese Milz überlisten . . .

Au, jetzt kam es aber ganz schlimm. Er war gezwungen, stehen zu bleiben. Schade, dass das Stechen ihn ausgerechnet jetzt ereilte, denn müde war er noch längst nicht. Er war kaum aus der Puste !

Und wenn er trotzdem weiterlief ? Vielleicht f iel er dann tot um. Was für ein Junge, würden alle sagen: Der hat sich totgerannt, nur um seinen Vater zu retten . . .

Langsam setzte er sich wieder in Bewegung. Das Stechen war weg. Oder eigentlich auch nicht; es war noch halb da, bereit, wieder zuzuschlagen, sobald Kees in den Laufschritt verf iel. Mal probieren . . . Au verf lixt, war das heftig !

Und schon wieder musste er stehenbleiben. Es ging nicht. Er musste wahrhaftig im Schritttempo gehen, vorsichtig im Schritttempo, als ob er überhaupt keine Eile hätte !

Gut, da war zum Glück die Apotheke.

»Abholung in einer Stunde«, sagte der Angestellte. Und Kees antwortete höf lich: »Jawohl, Meneer«, und entfernte sich.

Aber auf der Straße bereute er es. Das musste ein Irrtum sein, das ging so nicht ! Abholung erst in einer Stunde ! Eigentlich fehlte ihm der Mut dazu, aber es musste sein: Er betrat abermals die Apotheke.

»Entschuldigung, ist es kein Versehen, war es kein . . . kein Notrezept oder so ?«

Über das Gesicht des Angestellten huschte ein Lächeln: »Nein, nein. Abholung in einer Stunde, früher nicht.«

Und Kees war wieder auf der Straße. Dagegen kam er nicht an. Aber er hatte Bescheid gesagt, dass es ein Notrezept war, und wenn die Medizin für seinen Vater zu spät kam, na, dann würde er bezeugen, dass er noch eigens wieder zurückgegangen war. Vielleicht war gerade der Doktor wieder da, dann wüsste der es auch gleich !

Bei Fräulein Smit vor dem Fenster spielte Truus mit Thomas. Aha, die Kinder durften also nicht im Haus bleiben, wegen der Unruhe. Natürlich.

Und ja, es war still im Haus. Seine Mutter war in der Küche.

»Abholung in einer Stunde«, sagte Kees. »Kann ich sonst noch was tun, Mama ?«

»Nichts«, sagte Mama. »Aber wie du gerannt bist, Kees !«

Und sie setzte sich kurz auf den Küchenstuhl und zog ihn an sich.

»Aber wie geht es Pa ?«, f lüsterte Kees. »Schläft er ?«

»Ich glaube«, meinte sie seufzend und drückte ihn schon wieder an sich.

»Hat Pa ein Unglück gehabt ?« Denn eigentlich wusste er doch noch nichts !

»Ja«, sagte Mama, und abermals seufzte sie, und Kees spürte auch, wie sie bebte. »Pa hat sehr gehustet, ein fürchterlicher Hustenanfall . . . und dann ist ihm sehr unwohl geworden . . . ein Taschentuch voll . . . mit Blut . . . vom Husten natürlich.«

»Natürlich«, wiederholte Kees verstehend.

»Und jetzt muss er Ruhe haben, fürchterlich viel Ruhe, heute darf er sich eigentlich überhaupt nicht bewegen.« Sie stand plötzlich auf und schlich in die Stube.

Kees blieb in der Küche zurück. Er trank etwas Wasser, denn vom Rennen hatte er übel Durst bekommen.

Das Unglück war eigentlich halb so schlimm, meinte er. Unwohl vom Husten; nun ja, das war zu sehen ! Und man konnte sich durchaus auch den Hals kaputthusten.

Er kam zur Stubentür und schaute hinein. Ach, ach, wie vorsichtig seine Mutter mit den Vorhängen des Alkovens hantierte !

Am Nachmittag ging er wieder wie gewohnt zur Schule. Truus war so froh, dass sie auch bei Fräulein Smit übernachten durfte, wirklich kindisch . . .

Der Lehrer musterte ihn eingehend. War bestimmt misstrauisch, weil er den ganzen Morgen weggeblieben war.

»Ich habe den ganzen Morgen Besorgungen machen müssen, Eis geholt und zwei Mal zur Apotheke.«

»Ja doch, ja«, sagte der Lehrer. »Und, wie geht es deinem Vater ?«

»Geht schon wieder«, sagte Kees »braucht noch sehr viel Ruhe.«

»Aha«, sagte der Lehrer, nach wie vor mit diesem Misstrauen im Gesicht.

Sie hatten Lesen.

Der Junge neben Kees stupste ihn an.

»Ich weiß, was mit deinem Vater ist.«

»Was denn ?«

»Er spuckt Blut !«

»So !«, sagte Kees mit plötzlicher Wut. Und er verpasste dem Jungen einen gemeinen Tritt, und zwar so gemein, wie er noch nie jemanden getreten hatte: mutwillig gegen den Fußknöchel.

Der Junge konnte nur mit Mühe still bleiben.

»Und wenn ich dich auf der Straße erwische, dann schlage ich dich windelweich«, f lüsterte Kees grimmig.

Und dann tat er so, als würde er wie die anderen lesen, aber die ganze Zeit erhoffte er sich bloß eins: dass er seine Tränen zurückhalten konnte, dass er wenigstens seine Tränen zurückhalten konnte . . .

Beim Erdkundeunterricht war seine Nervosität zum Glück vorbei; sie hatten die beiden Weltkarten: die östliche und westliche Erdhalbkugel, und eins nach dem anderen zeigte der Lehrer auf alle Länder, und Kees merkte mit großer Genugtuung, dass er jetzt die ganzen schönen fernen Briefmarkenländer lernte. Wann Guatemala wohl endlich an die Reihe kam ?

Aber bevor sie die Hälfte aller Länder gehabt hatten, war es schon vier Uhr; denn der Lehrer hatte zwar gesagt, er würde sie erst einmal nur alle nacheinander zeigen, das aber ständig wieder vergessen und ihnen dann doch etwas dazu erzählt . . .

Wegen Truus konnte Kees nicht lossausen, sonst wäre er wohl eiliger nach Hause gerannt. Aber seit sein Vater krank war – warum, wusste er selbst nicht –, seitdem musste er doch zusammen mit Truus nach Hause . . .

Das alberne Ding freute sich auch jetzt wieder, dass sie sofort zu Fräulein Smit musste, der Ruhe wegen. Sie bekämen so leckeres Essen bei Fräulein Smit, Tom und sie.

Kees gab sich daraufhin auch sehr kindisch:

»Wunderbar, was, Truus ? Schön, was ? Ja, ich wünschte, ich könnte auch mitkommen.«

Dabei war er heilfroh, dass er in sein eigenes Zuhause durfte.

Denn was für eine Ewigkeit lang hatte er seinen Vater nicht gesehen, überlegte er sich. Seit gestern Nachmittag beim Essen !

Und auf einmal wurde das seine dringlichste Sehnsucht: Nur ganz kurz zu seinem Vater zu dürfen, nur ganz kurz. Er würde sofort darum bitten . . .

Mutter war in der Küche.

»Hallo Mama. Mama . . .« Er wollte es gleich ansprechen, traute sich aber nicht.

»Na, Kees ? Hör mal. Pa geht es ein gutes Stück besser, und ob du kurz zu ihm ans Bett kommst. Aber keine Unruhe, ja ?«

Aha. Hatte er vielleicht einen tollen Vater, oder ? War doch wirklich ein starker Mann, dass es ihm so bald wieder besser ging – und Kees antwortete gar nicht erst, sondern schlich auf Zehenspitzen zur Stube.

Die Vorhänge des Alkovens waren weit geöffnet; Kees sah seinen Vater daliegen. Gut sah er aus, überhaupt nicht krank. Er lächelte Kees ganz normal an und sagte: »Na, Junge ?«

Er redete zwar etwas leise, aber das war ja auch ziemlich logisch, oder ? Seine eine Hand lag auf der Bettdecke, und er bewegte sie. Kees verstand es sofort und gab seinem Vater die Hand.

»Tag, Pa.«

Dann blieb es ein Weilchen still. Wieder lächelte der Vater Kees an, und dann gaben sie sich einfach noch mal die Hand.

»Wann bist du wieder einigermaßen gesund ?«, fragte Kees.

Der Vater nickte ihm beruhigend zu.

»War das Eis gut ?«, fragte Kees. Er war schon etwas neugierig, wo sein Vater das Eis eigentlich hatte; aber sein Vater nickte lediglich.

»Heute Nachmittag Erdteile gehabt, Pa.«

»Sapperlot !«, f lüsterte der Vater. Und seine Hand bewegte sich wieder und hielt dann Kees’ Hand eine lange Zeit fest.

»Ich bräuchte tatsächlich einen Atlas jetzt«, sagte Kees.

Sein Vater drückte seine Hand und nickte.

»Aber es hat auch noch etwas Zeit, weißt du«, sagte Kees. »Nicht ein Junge bisher hat einen Atlas, außer Koppe, aber das ist so eine olle Scharteke, so einen wollte ich gar nicht haben.«

Dann kam Mutter herein.

»Los, Kees, Pa muss sich jetzt wieder etwas ausruhen. Und du sollst auch noch ein paar Dinge für uns besorgen.«

Noch einmal drückte Kees die Hand seines Vaters, und der zwinkerte ihm zu; und dann folgte Kees seiner Mutter hinaus aus der Stube.

So, dachte er, das Unglück ist eigentlich vorbei, Pa ist jetzt noch paar Tage einfach nur krank, aber bald wird er wieder ganz in Ordnung sein. Sehr schön.

Und pfeifend erledigte er seine Besorgungen.

III.

Ganz so schnell gesund wurde sein Vater nicht, und die erste Zeit musste Kees fast täglich zum Arzt und zum Apotheker.

Er hielt es für allernotwendigst, auf diese beiden Herrschaften einen guten Eindruck zu machen. Bei dem Arzt war das sehr schwierig; der hatte in seinem Sprechzimmer so eine dicke Fußmatte zu liegen, über die Kees nie ungezwungen hinwegsteigen konnte; und wenn er sich dann so überdeutlich sichtbar die Füße abtrat, brüllte der Doktor, ob er noch vorhätte, die Tür endlich mal zuzumachen ? Und dann verklemmte sich unerbittlich auch noch die Matte in der Tür . . .

Zudem störte ihn, dass der Doktor immer nur halb zuhörte und Kees damit ganz aus dem Tritt brachte. Dann kam Kees sich wie ein unbeholfener Stotterer vor; er, Kees ! Auf dem Weg zum Arzt und auch noch, wenn er im Wartezimmer an die Wand gelehnt dastand, nahm er sich fest vor, diesmal aber ganz entspannt einzutreten, sogleich seine Mütze abzusetzen und die Tür leise zu schließen, während er sich die Füße abtrat, und schon mal zu sagen: »Schöne Grüße von . . .« Aber nie gelang ihm dieses unbekümmerte Entree.

Beim Apotheker, da ging es besser. Erstens konnte er den schon günstig stimmen, indem er immer an die leeren Fläschchen dachte. Dann brauchte er lediglich den Zettel zu überreichen und zu sagen: »Bitte schön, Meneer, ein Rezept«, und zu warten. Meistens sagte der Angestellte: »Komm in einer Stunde wieder«, und dann war es ganz einfach zu sagen: »Bitte sehr, Meneer.« Manchmal auch musste er nur kurz auf die Zubereitung warten, dann setzte er sich auf die braune Bank an der Wand und las die Aufschriften auf sämtlichen Schachteln und Flaschen. Das war dann wunderbar; er fühlte sich ab und zu mit Interesse vom Apotheker selbst wahrgenommen, der in dem Raum hinter den Vorhängen saß; und wie aus einem unnatürlichen Durst nach Gelehrsamkeit ließ er auf jeder lateinischen Aufschrift seinen Blick eine Minute lang ruhen. Jeden Augenblick, nicht wahr, konnte der Herr dann aus dem angrenzenden Raum kommen und fragen: »Du würdest sicher gern Latein lernen, was, Bürschchen ?« »Ja, Meneer«, würde er dann stammeln – und dann würden sie vereinbaren: jede Woche eine Stunde für umsonst, und so lernte er dann im Stillen auch noch Latein . . .

Der Lehrer in der Schule machte gar keine Schwierigkeiten. Kees kam natürlich alle naselang zu spät, weil es beim Arzt immer so voll war. Dann sagte er lediglich: »War beim Doktor«, und es war längst gut. Ab und zu sagte der Lehrer: »Ach ja, stimmt auch, wie geht es denn deinem Vater ?« Tja, was konnte er sagen, es ging immerzu vorwärts, aber sehr langsam.

Alle gewöhnten sich daran; die Jungen hatten schon ganz vergessen, dass sein Vater krank war. Und auch zu Hause war dieses Schlimme vorbei. Truus und Thomas waren zurück und durften wieder ganz normal spielen, gerade so, als ob es im Haus keinen Kranken gäbe.

Nur musste Kees alle zwei Tage nach dem Essen kurz zu seinen Großeltern und erzählen, wie es Pa jetzt ging. Das war eine unangenehme Aufgabe, weil er eigentlich nie etwas zu erzählen hatte. Wollte er zu rasch wieder fort, dann sagte sein Großvater: »Sitzt du wieder auf heißen Kohlen ?« Und blieb er etwas länger, zum Beispiel, um mit der alten Katze zu spielen, die einige Kunststücke beherrschte, dann fragte seine Großmutter: »Kann deine Mutter dich denn so lange entbehren, jetzt, wo dein Vater so krank ist ?«

Es war da auch nie richtig.

Außerdem hing dort immer so ein stickiger Mief. Eine Art Alteleutegeruch, fand Kees, wovon ihm manchmal übel wurde. Der Teewärmer rußte auch meistens; dann sagte er seiner Großmutter das gleich beim Eintreten, denn er roch es schon an der Haustür.

Truus dorthin mitzunehmen war ganz unmöglich. Die saß nicht still genug und lachte zu viel und f ing mitunter auch an zu singen. Und dann sagte Großvater: »Schämt ihr euch nicht, so herumzutoben, jetzt, wo euer Vater so krank ist ?«

Darum ging er meistens allein hin.

Aber auch das war wieder nicht richtig, denn dann hieß es: »Warum bringst du niemals die kleinen Schäfchen mit ? Ist doch ein hübscher Spaziergang hierher, und für deine Mutter außerdem eine Erleichterung.«

Tja. Sie wollten ihn also regelmäßig mit Truus und Tom kommen lassen; da bräuchte er hin und zurück ja mindestens zwei Stunden !

Aber gut, wenn erst sein Vater wieder gesund war. Dann brauchte er erstens nicht mehr so häuf ig dorthin, und sie konnten ihm auch nicht mehr so in den Ohren liegen, er solle hieran denken und er solle daran denken, jetzt, wo sein Vater so krank sei, immer und ewig dieses jetzt, wo sein Vater so krank sei. Und dabei zogen sie ein Gesicht, als würde sein Vater niemals mehr gesund . . .

Eines Abends nach dem Essen sollte Kees zu seinem Vater ans Bett kommen. »Hör zu, Kees«, sagte sein Vater, »es gibt jeden Monat eine Sache zu erledigen, und zwar Geld in ein Büro bringen. Ich kann das nicht, jetzt, wo ich krank bin, und Mama natürlich auch nicht. Also musst du es tun.«

»Geht in Ordnung, Pa«, sagte Kees; »wann soll das sein ?«

»Du gehst heute Abend; aber vergiss nicht: Niemand weiß etwas davon und du darfst auch mit keinem darüber sprechen. Auch nicht mit deinem Großvater, falls der dich vielleicht aushorchen möchte. Und im Wartezimmer des Büros, da sitzen immer eine Menge Leute und plaudern, aber du lässt dich mit niemandem ein !«

»Natürlich nicht«, sagte Kees, der rot geworden war.

»Sobald du an der Reihe bist, gehst du hinein. Es wird in ein Buch eingetragen, das wird Mama dir natürlich mitgeben, und du behältst es so lange in deiner Tasche, bis du drinnen bei den Herren stehst.«

»In meiner Innentasche«, sagte Kees.

»Und klimpere unterwegs nicht mit dem Geld; fünf Rijksdaalder.«

»Jeden Monat zwölfeinhalb Gulden ?«, dachte Kees laut.

Sein Vater lachte kurz; dann wurde er wieder ernst.

»Lass dich auch unterwegs mit keinem ein. Und nimm natürlich auch nie einen anderen Jungen mit. Kennst du die Passage in der Damstraat ?«

»Wo es so hallt, wenn man schreit ?«, fragte Kees.

»Ja. Da gibt es eine Tür auf der linken Seite; du gehst die Treppe hoch; Zimmer 19, das wirst du f inden, nicht ?«

»Ja«, sagte Kees ruhig.

Dann kam seine Mutter mit den in ein Papier gewickelten fünf Rijksdaaldern und einem kleinen, schwarzen Buch. Kees steckte es in die Innentasche seiner Jacke, und das Geld in seine Hosentasche. »Höf lich bist du natürlich von selbst«, sagte sein Vater.

»Halte die Hand die ganze Zeit auf dem Geld«, meinte die Mutter, »und tu dein Taschentuch dann in die andere Tasche.«

»Muss ich jetzt jeden Monat ?«, erkundigte sich Kees.

»Sobald Pa gesund ist, geht er wieder«, sagte seine Mutter.

»Ich kann sonst auch gern jeden Monat gehen«, meinte Kees.

»Nicht nötig«, antwortete seine Mutter. »Geh am besten jetzt gleich, dann brauchst du nicht zu laufen. Um neun Uhr schließt das Büro, aber jetzt ist es noch keine acht. Das schaffst du gut in einer halben Stunde . . .«

»In weniger als zehn Minuten«, verbesserte sie Kees.

»Na, sieh mal an !«, sagte sein Vater halb lachend.

So verabschiedete sich Kees. Und sogleich stimmte er mit sich überein, dass diese geheimnisvolle Besorgung etwas ganz Besonderes in seinem Leben war. Niemand durfte etwas davon wissen, und darum war es das Sicherste, wenn er nicht geradewegs zur Damstraat ging und außerdem aufpasste, dass ihm nicht zufällig ein Bekannter folgte.

Das tat er; über einen Umweg kam er zu der Passage und stellte sich mit gespieltem Interesse vor das Spielwarengeschäft. Dann schaute er vorsichtig nach allen Seiten, ob nicht irgendwo ein Bekannter herumlief: Das war zum Glück nicht der Fall, und so blickte er kurz auf die Tür, durch die er hindurchmusste. Eine Glastür; das bedeutete, dass er das ganze gerade Stück Treppe ebenfalls hochrennen musste – denn war er erst einmal drinnen, dann konnte zufällig doch noch ein Bekannter durch die Passage kommen. Hoffentlich ging die Tür bloß schnell und einfach auf . . .

Noch einmal schaute er zu allen Seiten; dann rannte er auf die Tür zu, stieß sie auf und rannte die Treppe hoch. Erst hinter der Biegung fühlte er sich sicher.

Und dann f iel ihm plötzlich ein, wie dumm er gewesen war; wie töricht. Wie ein Junge, der noch von nichts wusste. Er hätte doch so ein einfaches Mittel gegeben: zu humpeln. Machten alle in so einem Fall. Unendlich dumm von ihm. Nachher nicht vergessen . . .

Die Tür von Zimmer 19 stand weit offen. Kees blieb auf der Schwelle stehen und schaute sich um. Auf Bänken entlang der Wand saßen einige Leute; zum Glück niemand, den er kannte, sonst hätte er sofort zurückgemusst.

Unter der Lampe, an einem kleinen Tisch, saß ein Hausmeister mit einer Mütze auf dem Kopf. Der winkte Kees schweigend zu sich, gab ihm ein Kärtchen und deutete dann auf die Bänke. »Vielen Dank«, f lüsterte Kees, und auf Zehenspitzen schlich er sich in eine Ecke und nahm dort Platz. Wie zufällig betrachtete er das Kärtchen; Nummer fünfundvierzig stand darauf.

Dann ertönte eine Klingel. »Zweiunddreißig«, sagte der Hausmeister so laut, dass Kees leicht zusammenzuckte. Ein großer Mann erhob sich; nanu, auch mit so einem kleinen schwarzen Buch in der Hand . . . Er ging zu einer Tür, der Tür von Zimmer 20, und dann dort hinein.

Dieser große Mann hatte es schlecht getroffen, fand Kees; er war sozusagen um sein Geheimnis gebracht, denn Kees würde sein Gesicht nie wieder vergessen. Und falls er ihm irgendwo über den Weg lief, könnte er ihm einen üblen Schrecken einjagen, indem er laut sagte: »Passage, Damstraat.« Aber er würde ihn sogleich wieder beruhigen: »Meneer, bei mir ist Ihr Geheimnis sicher !«

Wieder ertönte die Klingel: »Dreiunddreißig«, sagte der Hausmeister. Ein Junge in langen Hosen, bestimmt schon an die sechzehn. Behielt beim Eintreten doch glatt seine Mütze auf ! So ein Esel aber auch . . .

Ein Fräulein kam herein, noch keuchend vom Treppensteigen. Die war ja völlig schusselig: klappte ihr schwarzes Büchlein auf und gab es dem Hausmeister zu lesen. Ob sie hier richtig sei. Der Hausmeister gab ihr die Nummer sechsundvierzig. Sie setzte sich neben Kees, öffnete ihre Tasche und f ing an, Geld zu zählen. Kees zählte mit, nahm sich aber vor, es niemals irgendwem zu erzählen. Und wenn sie ihn folterten, er würde steif und fest behaupten, dass er das Fräulein nie gesehen hätte und nichts über sie wüsste. Aber unterdessen wusste er, dass sie jeden Monat zwanzig Gulden bezahlen musste.

Er geriet ins Grübeln, was für ein Büro das wohl sein könnte . . . Ihm gegenüber hing ein großes, schwarzes Schild mit einer aufgemalten Schreibschrift; er konnte es von so weit weg nicht lesen. Vorsichtig stand er auf, so als wollte er sich einmal strecken. Wer wollte einem auch gebieten, die ganze Zeit auf ein und demselben Platz zu bleiben ? Und das Schild war doch sicher dazu da, gelesen zu werden ! Der Hausmeister hob außerdem noch nicht einmal den Kopf.

Schlendernd näherte sich Kees dem Schild. Es konnte doch auch durchaus sein, dass er sich die schöne Schrift einmal anschauen wollte ?

Er las:

Gewährung von Darlehen . . . solide Bürgschaften . . . monatliche oder wöchentliche Rückzahlung . . . Gewerbetreibende und Beamte . . .

Er verstand und wurde rot, so grässlich erschien ihm jetzt das Geheimnis. Sein Vater hatte bei diesem Büro Geld geliehen und musste es jetzt abbezahlen . . . Dachte natürlich, er würde das nicht verstehen, hatte sicher noch nie auf das Schild hier geachtet !

Er schaute nochmals hin, als wäre es ihm doch darum zu tun, die Schrift zu betrachten. Befühlte dann mit den Fingern die einzelnen Buchstaben, als wäre er neugierig, wie dick die Farbe aufgetragen war. Und dann sank er auf die Bank unter dem Schild – und saß wieder da.

Einer nach dem anderen kam an die Reihe und verschwand in Zimmer 20. Kees besah sich die ganzen Leute nochmals genau; nein, nicht ein Bekannter darunter. Aber die Gefahr lag in den Neueintretenden. Angenommen, ein Junge aus der Schule kam herein . . . Na wenn schon, dann stand er sofort auf und sagte: »So – musst du auch für jemand anderen hierher ?«

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)