9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

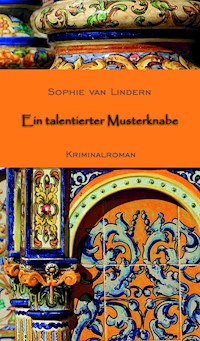

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Dies ist die Geschichte eines Außenseiters: Alexander Maximilian Konstantin Honigmann. Sein Vater verließ die Familie. Seine Mutter vergöttert ihn als Wunderkind; er selbst fühlt sich als heimliches Genie und geht bei der Verfolgung seiner Ziele konsequent seinen Weg. Unbeeindruckt von Kritik oder Ablehnung, kühl und gegen alle Widerstände.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 218

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Sophie van Lindern

EIN TALENTIERTER MUSTERKNABE

Die Handlung in diesem Buch ist frei erfunden.Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen wären rein zufällig.

Sophie van Lindern

arbeitete viele Jahre als Journalistin im In- und Ausland. Seit 2013 lebt sie zurückgezogen in einem alten Bauernhaus nahe der Ostsee und schreibt Bücher. Darunter sind die Krimis aus dem lieblichen Land Angeln, wo sich zwischen Flensburg und Kappeln die Malerin Carla Moreno immer wieder in die Ermittlungen des Kriminalhauptkommissars Stefan Kleyn einmischt.

… das Lebensziel des vielseitig talentierten Alexander Maximilian Konstantin Honigmann lautet: gesichertes Einkommen auf Staatskosten ohne lästigen Arbeitsalltag und genug Zeit für die eigenen Interessen. Dabei ist sein Ehrgeiz grenzenlos …

1

Wieder einmal Post vom Amt. Alex erkannte das Schreiben auf einen Blick zwischen den Werbekatalogen, als er seinen Briefkasten im Parterre des Mietshauses in Hamburg-Barmbek leerte. Das graue Umweltpapier des Umschlags fiel ihm sofort ins Auge. „Was wollte das Jobcenter denn nun schon wieder?“, dachte er. Die sollten doch einfach nur das Arbeitslosengeld überweisen, das Wohngeld und die Nachzahlung auf die Heizkostenabrechnung aus dem vergangenen Winter. Mehr wollte er doch nicht. Die Belege hatte er termingerecht abgegeben. Sollte noch etwas fehlen? Hatte er etwas vergessen? Er ließ in Gedanken die Zahlen und Quittungen Revue passieren, die er bei seinem Sachbearbeiter abgegeben hatte. Nein, da war alles dabei gewesen.

Fransbötter hieß der Mann, der beim Amt für ihn zuständig war, Olaf Fransbötter. Alex hatte ihn als Herr Fransbötter im Gedächtnis abgespeichert. Er mochte ihn nicht. Weil er wie eine hungrige Spinne hinter seinem Schreibtisch im Haus des für ihn zuständigen Jobcenters an der Oberaltenallee, unweit der Alster, saß und jeden Brief und jeden Beleg mit seinen eulenartigen Augen prüfte, mit denen er durch eine dicke Lesebrille stierte. Fransbötter korrigierte, kritisierte und dozierte über Möglichkeiten und Grenzen öffentlicher Unterstützung. Alex fand, dass der Mann sich zu viel herausnahm. Dass er zu genau nachfragte, sich in sein Leben einmischte, bevor er seine Pflicht tat und ihm sein Geld anwies, das ihm zustand. Alex mochte das nicht. Seit die Mama gestorben war, reagierte er aggressiv auf alle Versuche, Einblick in seinen Alltag zu gewinnen, ihn zu kontrollieren oder ihm Ratschläge oder gar Anordnungen zu erteilen.

Die Mama – auch in Gedanken sprach er ihren Namen am Ende mit einem langen, leicht nasalierten A aus. Sie hatte es so gewollt, es verlangt, weil das so vornehm klang. Die Anreden Mutter, Mutti oder Mamma mit einem kurzen A am Ende waren strikt verboten gewesen. Von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. So lange hatte die Mama ihn begleitet, so lange hatte er bei ihr gewohnt, so lange hatte sie sein Leben bestimmt – bis ins Detail. Sie hatte ihn regiert, ihm aber stets das Gefühl gegeben, etwas Besonderes zu sein, ein Mann vieler Talente, der ein Recht auf Anerkennung hatte, in emotionaler wie in finanzieller Hinsicht. Das betonte sie auch Außenstehenden gegenüber immer wieder. Das gefiel ihm. Deshalb hatte er sie gewähren lassen, weil sie ihm ein bequemes Leben sicherte und ihm dabei ermöglichte, sich gut und erfolgreich zu fühlen. Und jetzt versuchte Herr Fransbötter, ihn zu kontrollieren mit seinem amtlichen Papierkram. Das war etwas anderes als das Regiment der Mama. Die Mama durfte das. Fransbötter nicht.

Alex bekam Unterstützung über Arbeitslosengeld II, und auch Wohngeld für seine Zweieinhalbzimmerwohnung in dem Klinkerhaus am Rübenkamp im Hamburger Stadtteil Barmbek, einem Bau aus den 1920er Jahren. Zwei richtige Zimmer und ein kleiner Raum mit einem winzigen Balkon, ein fensterloses Badezimmer mit kleiner, abgetreppter Wanne, in der man mit angezogenen Beinen sitzen konnte, ein Flur mit Terrazzoboden und Räume mit breiten, knarzenden Dielen. Der kleinste Raum war Alex’ Kinderzimmer gewesen, als die Mama noch lebte. Die Wohnung lag der Größe nach glücklicherweise im Rahmen der amtlichen Zuschuss-Regeln, sodass Herr Fransbötter Alex in diesem Sinne keine Schwierigkeiten machen konnte, obwohl sie eigentlich zu viele Räume für eine Einzelperson hatte. Doch das einstige Kinderzimmer war tatsächlich nicht viel mehr als eine Besenkammer. Also – was wollte der Mann jetzt noch?

Alex stieg die zwei Etagen hinauf, zurück zu seiner Wohnung. Die Werbeprospekte legte er im ersten Stock Frau Maurer vor die Tür, der Nachbarin, die er im Haus am wenigsten leiden konnte, weil sie ihn immer wieder fragte, ob er denn schon Arbeit gefunden habe. Noch auf dem Flur vor seiner Wohnungstür riss er den amtsgrauen Brief auf, ging in die Küche, setzte sich an den Tisch, griff zu seiner Brille (drei Euro beim Discounter) und las:

„Sehr geehrter Herr Honigmann“; Alex hieß mit vollem Namen Alexander Maximilian Konstantin Honigmann, seine Mutter hatte das so gewollt. „Hiermit bieten wir Ihnen eine Beschäftigung im Seniorenheim Sonnenhof in Farmsen an. Sie haben dort die Chance, sich zum Pflegehelfer umschulen zu lassen und ihre bisherigen Ausbildungserfahrungen zu nutzen. Melden Sie sich am kommenden Montag, dem 23. September, 7.30 Uhr auf der Station 3 A. Mit Hinblick auf die wiederholten Weigerungen, unsere früheren Umschulungsangebote anzunehmen, teilen wir Ihnen vorsorglich mit: Sollten Sie zu diesem Termin wieder nicht antreten, sehen wir uns gezwungen, Ihnen die Bezüge zu kürzen.

Mit freundlichen Grüßen O. Fransbötter.“

Alex schnappte nach Luft. Er las noch einmal die drei letzten Zeilen des Schreibens. Herr Fransbötter setzte ihm ein Ultimatum. Er sollte arbeiten. In einem Pflegeheim. Noch dazu mit alten Leuten. Niemals! Das ging doch gar nicht. Das brachte seinen ganzen Alltag durcheinander. Das bedeutete seinen Ruin. Das konnte der Mann nicht machen.

Alexander Maximilian Konstantin Honigmann war verzweifelt. Kurz vor seinem 43. Geburtstag stand er vor dem wirtschaftlichen Aus. Er sollte arbeiten gehen! Das würde sein gesamtes Lebenskonzept sprengen, organisatorisch und finanziell. Er hatte keine Zeit zum Arbeiten. Er musste schließlich Geld verdienen. Sonst konnte er seinen Lebensstandard nicht halten.

2

Alexander Maximilian Konstantin Honigmann war noch nie in einem regulären Arbeitsverhältnis beschäftigt gewesen. Er hatte immer mal wieder Geld verdient, sich aber ansonsten auf den Staat verlassen. So sollte das seiner Auffassung nach auch in Zukunft bleiben. Er war zur Schule gegangen, hatte studiert, das Studienfach gewechselt, weiter studiert, war durch diverse Stipendien getaumelt und hatte dann tatsächlich Beschäftigung gesucht. Doch er fand nichts Geeignetes und er war für nichts geeignet. Und so hatte er Praktika getestet, Weiterbildungen auf Kosten der Arbeitsagentur praktiziert und sich parallel eine gut florierende Welt eingerichtet: Mit der Wohnung in Barmbek, einer Beschäftigung, die ihn ausfüllte, nicht anstrengte, aber Geld einbrachte, mit einer netten kleinen Finca auf Mallorca, von der niemand in Deutschland etwas wusste, und mit der wunderbaren Basisversorgung des Amtes. Und nun kam dieser vermaledeite Brief vom Jobcenter, der den harmonischen Gleichklang seines Lebens bedrohte.

Von der nächsten Woche an sollte Alex arbeiten, den ganzen Tag; er würde seine gesamte Zeit verbrauchen und wenig verdienen, er könnte seiner Neigung nicht mehr nachgehen und würde sich seinen einzigen Luxus nicht mehr leisten können – den seines Zweitwohnsitzes auf Mallorca. Denn in der verbleibenden Zeit neben dem Pflichtjob könnte er seine Haupteinnahmequelle nicht ausreichend ausschöpfen, mit der er sich seinen Luxus finanzierte. Ganz abgesehen von den Urlaubstagen, die er gern in seinem Domizil verbrachte – es wären bei einem Job viel zu wenige. An alldem war Herr Fransbötter schuld. Er hasste diesen Mann.

3

Alexander Maximilian Konstantin Honigmann war ein glückliches Kind gewesen. Das jedenfalls hatte ihm die Mama eingebläut, solange sie lebte. Er war ihr Projekt – ein erfolgreiches Projekt, denn die Mama war eine erfolgreiche Frau gewesen.

Nur nicht bei der Wahl ihres Ehegatten. Eduard Honigmann galt als sehr gut aussehender Mann, bevor er die Mama geheiratet hatte – dunkelhaarig, mit Locken und glühenden Augen und stets gebräuntem Teint, ein südländischer Adonis. Aber klein. Zu klein. Nicht einmal 1,70 Meter. Dennoch – Eduard Honigmann war nicht nur ein schöner, sondern auch ein sehr liebenswürdiger Mann. Leider. So entpuppte er sich als Fehlgriff für Margot Grambs, so hieß Alex’ Mutter vor ihrer Heirat. Von Kindesbeinen an hatte sie von gesellschaftlichem Aufstieg und Erfolg geträumt. Allerdings benötigte sie zu diesem Erfolg ein Vehikel. Denn sie hatte wohl das Konzept im Kopf, aber nicht die Mittel und das Durchhaltevermögen, um den Erfolg von eigener Hand zu verwirklichen.

Woher auch. Finanziell, intellektuell und optisch fehlten die Voraussetzungen. Ihr Vater war Postbote gewesen, sie sprach die Berufsbezeichnung beleidigt mit einem soprangetragenen „Post“ und einem dumpfen „Bote“ aus, als sei schon das Wort eine Zumutung. Die Mutter blieb Hausfrau und versah in dem eleganten Eppendorfer Mietshaus, in dem die Familie wohnte, kleine Hausmeisterdienste. So konnten sie sich diese bessere Adresse in der Hansestadt leisten. Das Ehepaar Grambs lebte zufrieden und in Harmonie beieinander; die Eheleute waren freundlich und hilfsbereit, mit ihrer Existenz zufrieden und bei Nachbarn, Freunden und Bekannten beliebt. Dabei versuchten sie, ihrer Tochter die bestmöglichen Bedingungen für Schule und Beruf zu schaffen. Zu wenig, meinte die.

Margot verachtete ihre Eltern. Sie gab ihnen die Schuld dafür, dass sie als Teenager nicht zu den angesagten Partys eingeladen wurde. Sie konnte sich nicht die neueste Mode leisten und an Gegeneinladungen war ebenso wenig zu denken, weil sie sich für die Souterrainwohnung, in der sie lebte, schämte, obwohl es eine behagliche und durchaus geschmackvoll eingerichtete Bleibe war. Tatsächlich hatte sie ihre Außenseiterrolle nicht wegen des kleinbürgerlichen Zuhauses und begrenzter Geldmittel. Auch nicht wegen ihres Aussehens: Margot war ein farbloses junges Mädchen mit mausfarbenen Haaren und grauem Teint und sie verstand es nicht, etwas aus sich zu machen. Sie wollte es auch gar nicht.

Unbeliebt war sie wegen ihrer Launen und ihrer Überheblichkeit. Denn sie war von sich und ihren Talenten sehr überzeugt und begegnete ihren Mitschülern schroff und arrogant. Sie drängte anderen gern ihre Meinung auf und wirkte belehrend. Sie erkannte nicht, dass ihren Eltern, trotz der Souterrainwohnung, aber wegen ihrer netten Umgangsformen, alle Türen offenstanden und war dennoch überzeugt, dass sie nur wegen ihrer bescheidenen Lebensverhältnisse auf Ablehnung stieß. Dafür gab sie den Eltern die Schuld.

Noch etwas kam hinzu: Margot war überaus ehrgeizig, besaß aber keine besonderen Talente. Sie war eine mittelmäßige Schülerin, hielt sich aber auf Dauer für unverstanden und unterbewertet und war nicht bereit, Kritik zu akzeptieren. Deshalb kam sie auch bei Lehrern nicht gut an, was wiederum ihren Eigendünkel und die Überzeugung von ungerechter Behandlung noch steigerte. Margot Grambs war überzeugt, dass sie Erfolg, Wohlstand und Wertschätzung verdient hatte. Und dass ihr dafür eben nur der glänzende Rahmen fehlte. Den ihr die Eltern nicht geben konnten. Sie hatten sich einfach nicht genug angestrengt. Und deshalb war es ihre Schuld.

Was ihr Aussehen anging: Margot fand sich schön. Erhobenen Hauptes schüttelte sie gern ihre mausfarbenen Haare, als sei es die blonde Mähne der Bardot.

Sie verließ das Gymnasium nach der Mittleren Reife, weil ihre Leistungen fürs Abitur einfach nicht reichten, und machte eine Buchhändlerlehre. Das gefiel ihr. So konnte sie sich als Gelehrte fühlen, den berühmten Autoren ebenbürtig, literarische Werke aus aller Welt vor sich hertragen, von denen sie die Klappentexte gründlich las. Für den Rest reichten ihr Ehrgeiz und wohl auch die Intelligenz nicht aus. Aber sie war überzeugt, dass sie die Literaten verstand, die Klassiker wie die Zeitgenossen. Dabei hatte sie unbestritten das Talent, mit den rudimentären Kenntnissen der Literatur sehr gut zu jonglieren und so manchem Gesprächspartner mächtig zu imponieren.

So kam sie eines Tages in einem kleinen Café in Eppendorf, wo sie auf dem Nachhauseweg einen Schluck Sekt trank, um auch vor sich selbst gehobenen Lebensstil zu dokumentieren, mit Eduard Honigmann ins Gespräch, der für die Literatur der Romantik schwärmte. Das hätte sie doch hellhörig werden lassen müssen, warf sie sich später vor. Die Romantik! Doch sie zeigte sich liebenswürdig, verwickelte den hübschen Herrn Honigmann in Klappentext-Diskussionen und hatte binnen weniger Wochen erreicht, dass er sie im Rahmen der Gespräche über Hölderlin, Novalis und Wilhelm Heinrich Wackenroder (angeblich ihr Lieblingsautor, was nicht stimmte, denn ihre wahre Liebe galt Rosamunde Pilcher) zum Wein einlud. Immerhin hatte sie geläufig über das Werk „Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders“ geplaudert, in dem Wackenroder und sein Zeitgenosse Ludwig Tieck über Kunstbetrachtung fabulierten. Honigmann war hingerissen und nahm den mürrischen Zug um den Mund seiner Gesprächspartnerin gar nicht mehr wahr. Margot fragte ihn geschickt aus und erfuhr, dass er am Gericht arbeitete. Bereitwillig erzählte er ihr von „seinen Fällen“ und sie dachte natürlich, dass er Richter sein müsse oder Staatsanwalt und war glücklich, einen hochkarätigen Juristen an der Angel zu haben. Noch dazu einen sehr gut aussehenden, der sie an den jugendlichen Geliebten Hadrians erinnerte, den Bithynier Antinous, dessen Porträt sie in einem Bildband über den römischen Kaiser gesehen hatte. Margot war begeistert. In diesem antiken Gott sah sie ihre Aufstiegschance. Sie war entschlossen, seine Aphrodite zu werden. Oder seine Venus, um bei den Römern zu bleiben.

Tatsächlich war Eduard Honigmann als Sachbearbeiter am Amtsgericht Hamburg beschäftigt, als Justizangestellter in einer Zivil-Prozessabteilung, in der die Fälle der Beklagten unter den Anfangsbuchstaben der Familiennamen A bis E behandelt wurden. Er liebte seine Arbeit und war mit seinem Dasein zufrieden. Honigmann stammte vom Dorf. Sein Vater hatte einen kleinen Bauernhof bei Bad Segeberg gehabt, den jetzt sein älterer Bruder Arthur führte. Er züchtete Gemüse, hielt Hühner und seine Frau Olga betrieb einen kleinen Hofladen. Eduard hing an diesem Hof. Doch weil er ein so guter Schüler gewesen war, hatte sein Vater darauf bestanden, dass er studierte. Jura. Aber nach dem Ersten Staatsexamen war ihm der Prüfungsstress zu viel geworden. Und als er im Rahmen seines Referendariats einem Richter zugeordnet wurde, beschloss er, sich als Justizangestellter zu bewerben und sich so ein solides Einkommen zu sichern.

Sein südländisches Aussehen hatte er von seiner Mutter Giulia geerbt – die war als Kind mit ihrer Familie, die in Bad Segeberg ein Eiscafé betrieb, aus Sizilien in den Norden gewandert. Als Eduards Vater Wolfgang sich bei ihr ein Spaghetti -Eis kaufte, hatten sich die beiden verliebt. So wuchsen Eduard und Arthur Honigmann zwischen ländlichem Idyll in Schleswig-Holstein und herzlich-lauter Großfamilie aus dem Süden auf. Beide waren harmoniesüchtig.

Eduard Honigmanns Alltag bei Gericht waren jetzt die nicht beglichenen Versandhausrechnungen und viele, viele andere offene Zahlungen, Nachbarschaftskonflikte am Zaun ohne strafrechtliche Folgen, offene Handwerkerrechnungen, Unterhaltsstreitigkeiten. Eduard Honigmann mochte seinen Beruf. Er fand, dass er an seinem Arbeitsplatz im Ziviljustizgebäude der Freien und Hansestadt Hamburg in seinem Büro mit Blick auf das Heiligengeistfeld, das bald Parkplatz, bald Veranstaltungsfläche für den Hamburger Dom, den Jahrmarkt der Metropole, war, die Chance hatte, den Lauf der Welt im Guten zu beeinflussen. Da hatte ein Handwerker sein Geld nicht bekommen? Honigmann legte die Akte ganz nach oben auf den Stapel, der für den Richter zur Entscheidung anstand. Da verklagte jemand mit Geld einen kleinen Mann auf Zahlung irgendwelcher minimaler Außenstände – Honigmann legte den Ordner nach unten. Sollte der Vermögende doch warten. Das Gericht war schließlich chronisch überlastet. Und dem Amtsrichter, dem er zuarbeitete, legte er die Akten in der Reihenfolge vor, die er für richtig hielt. Die Forderung an den Armen wanderte folglich nach unten in den Stapel.

Morgens nahm er als Erstes die Akten der neu eingegangenen Fälle A bis E auf, trug die Namen in ein Register ein, verteilte Aktenzeichen, füllte die neuen Unterlagen aus, heftete sie in die Hängeregistratur und bereitete die Termine für seinen Richter vor, der genau so penibel arbeitete wie Honigmann. Der Justizangestellte sortierte und präparierte, gab kleine Anregungen zur Sache, die er mit gelben Zettelchen auf die Seiten klebte, denn er studierte jeden „seiner“ Fälle, die bei seinem Richter zur Verhandlung kamen, ganz genau. Er sprach dabei immer von „meinen Fällen“. Und der Richter war nicht beleidigt über die Einmischung seines Assistenten, sondern lobte ihn, wenn er eine dieser Anmerkungen besonders schätzte, denn er wusste um Honigmanns juristische Kenntnisse.

Tatsächlich erleichterten die gelben Klebezettel ihm die Arbeit erheblich. Denn Honigmann war fleißig und hatte ein gutes Gespür für die Fakten. So konnte sich der Angestellte als Richter-Stellvertreter wichtig fühlen, weil er etwas bewirkte und in der Welt für Gerechtigkeit sorgte. Und dem Richter sparte Honigmanns Eifer Arbeit und Zeit beim Aktenstudium, denn alle wichtigen Passagen waren schon markiert.

Eduard Honigmann war glücklich in seinem Büro mit den senfgelben, designfernen Behördenmöbeln und dem Blick nach draußen, auf das Heiligengeistfeld und die Autokolonnen, die sich morgens Richtung Elbe schoben. Er hatte sich, als er beim Gericht anfing, die Genossenschaftswohnung in Barmbek am Rübenkamp gemietet, die jetzt, samt der Genossenschaftsanteile, sein Sohn übernommen hatte. Von hier aus fuhr der Mann der Gerechtigkeit morgens von der Station Rübenkamp mit der Bahn zum Gericht. Er hatte kein Auto und auch keinen Führerschein. Was ihn nicht gestört hatte, bis er Margot Grambs kennenlernte. Und sich in sie verliebte, weil er glaubte, in ihr eine Seelenverwandte gefunden zu haben.

Warum und weshalb er sich mit ihr verabredet hatte – das wusste er schon wenig später nicht mehr. Aber zu Beginn waren die Treffen mit Margot für ihn spannend gewesen. Sie schmeichelte ihm wegen seiner literarischen Interessen, er fand es bemerkenswert, dass sie sich, wie es schien, so gut mit Büchern auskannte. Sie verstand es, ihn innerhalb weniger Wochen an sich zu fesseln und sehr geschickt immer neue Treffen herbeizuführen, zu denen er nicht Nein sagen konnte, ohne sie zu beleidigen. Als beide feststellten, dass sie sich vom jeweils anderen ein völlig falsches Bild gemacht hatten und sich eigentlich nicht einmal mochten, war Margot schon schwanger. Eduard heiratete sie pflichtgemäß. Die Verbindung war ein Desaster. Beide hätten nicht mehr vom jeweils anderen Partner enttäuscht sein können, als sie es tatsächlich waren. Er sah sie als unschöne, ständig nörgelnde Gefährtin, mit ewig mürrischer Miene, die sich gehen ließ, sie ihn als ehrgeizlosen Parasiten an, der zwar hübsch, aber viel zu klein war. Und sie ließ ihre Unzufriedenheit täglich an ihm aus.

Eine Zeit lang versuchte Margot dennoch, ihren Ehrgeiz mithilfe von Eduard zu befriedigen. Konnte er denn nicht im Gericht aufsteigen? Warum war er nur Justizangestellter und kein Richter? Er hatte doch ein abgeschlossenes Jura-Studium. Da musste es doch eine Möglichkeit geben, noch schnell das Zweite Staatsexamen durchzuziehen und am Ende doch noch Karriere zu machen? Ließ sich das gering bezahlte Rechtsreferendariat, das Honigmann für den Aufstieg bei Gericht oder die Zulassung als Anwalt noch zu absolvieren hätte, nicht durch die mehrjährige Tätigkeit als Justizangestellter ersetzen? Zu gern hätte die Buchhändlerin ihn in einer schwarzen Robe gesehen und auf dem Konto monatlich ein paar Mark mehr zur Verfügung gehabt. Er sollte sich wenigstens einmal darum bemühen. Fest stand: Das Referendariat war nicht die Lösung, denn wer hätte dann für die Familie das Geld verdient? Dass sie selbst weiter als Buchhändlerin hätte arbeiten können, kam ihr nicht in den Sinn.

Zudem war Eduard mit seiner Position als Hüter des Rechts der kleinen Leute vollkommen zufrieden. Er hatte auch kein Interesse an Politik und wollte nicht, wie es Margot als Alternative vorschlug, als Parteisoldat der Sozialdemokraten und Beamter in die höheren Sphären des Hamburger Rathauses aufsteigen – oder wenigstens in einem der Bezirksämter. Margot war frustriert und verhielt sich ihrem Gatten gegenüber zunehmend aggressiv, weil der sich so überhaupt nicht Richtung Karriere lenken ließ und sich außerdem so gar nicht um ihre Befindlichkeit während der Schwangerschaft kümmerte; er zog sich mehr und mehr zurück, blieb entweder lange im Gericht, um seine Fälle zu lösen, oder ging hinaus in die Natur.

4

Im Alltag war die kleine Familie, die eigentlich keine war, sondern aus Mutter und Sohn und einem Vater und Ehemann ohne Aufgaben und Bedeutung bestand, weitgehend isoliert. Eduard hatte wenigstens im Gericht Kontakte zu Kollegen, Klägern und Beklagten und er war wegen seiner offenen Art beliebt. Als er noch allein in dem Haus am Rübenkamp gelebt hatte, war die Verbindung auch zu den Nachbarn freundschaftlich und intensiv gewesen.

Im Parterre wohnte der verwitwete Manfred Rövekamp, Malermeister im Ruhestand, der sich wegen seines Namens und seiner Adresse Jahr für Jahr dieselben dummen Sprüche anhören musste: „Haben sie die Straße nach dir benannt?“ Oder: „Kannst deinen Namen wohl nicht ordentlich schreiben.“ Rövekamp half noch immer bei den Nachbarn aus, wenn es eine Wand zu streichen oder ein Stück Teppich zu verlegen gab. Dazu war er ein leidenschaftlicher Witzeerzähler. Manchmal, wenn Eduard abends nach Haus kam, stand er im Eingang und winkte: „Honigmann, ich hab’ einen neuen Witz.“ Eduard blieb dann stehen und lachte herzlich, auch wenn er die Geschichte schon kannte.

Daneben wohnte ein gewisser Otto Guhr, ein Handelsvertreter mittleren Alters, der selten daheim und auch dann kaum jemals zu sehen war. Keiner im Haus wusste genau, wie alt der Mann war, wohin ihn seine Touren führten und was er eigentlich verkaufte. Guhr grüßte, aber Gespräche gab es mit ihm nicht.

In der Etage darüber lebten Tür an Tür Elli Ziesel mit ihrer Tochter Gudrun und die Krankenschwester Luise Maurer. Elli Ziesel ging putzen und sie arbeitete in einem Imbiss und konnte wunderbar kochen. Hausmannskost. Wenn sich zuweilen im Sommer die Hausgemeinschaft im Hof zum Grillen traf, zauberte sie köstliche Salate. So klein und quirlig Elli war, so kräftig und bedächtig war ihre Tochter Gudrun, die zwei Jahre älter war als Frau Honigmanns Wunderkind.

Luise Maurer, die in der Wohnung daneben lebte, arbeitete in Hamburgs größter Psychiatrie, in Ochsenzoll. Sie war eine eher wortkarge Frau, die ihre Umgebung sehr genau beobachtete und ein gutes Gespür für menschliche Stärken und Schwächen hatte. Sie schätzte Eduard Honigmann. Seine Gattin konnte sie nicht ausstehen.

Die Honigmanns lebten im zweiten Stock des Hauses. Daneben Frau Kleekamp, geschieden, mit ihrer Teenager-Tochter. Das war kein friedliches Nebeneinander, seit Margot Grambs hier als Frau Honigmann eingezogen war. Sie beschwerte sich ständig, dass das Mädchen zu laut sei, zu unhöflich, zu kurz berockt und überhaupt, ein Flittchen. Die 13-jährige Anne war ein sehr hübsches Kind.

Im dritten Stock wohnte seit vielen Jahren ein altes Ehepaar aus Ostpreußen, das noch immer der alten Heimatstadt Gumbinnen, östlich von Königsberg, nachtrauerte und sich am neuen Wohnort Hamburg auch nach über 25 Jahren noch nicht zu Hause fühlte. Tatsächlich blieben die alten Kattereits – sie hieß Else, er Emil, aber sie nannte ihn Mile – meistens für sich. Die Wohnung daneben stand meistens leer, weil die Mieter, Erwin und Suse Müller, die meiste Zeit des Jahres in ihrem Campingwagen bei Plön verbrachten. Im vierten Stock schließlich hatte sich Alfons Pelargonie die beiden kleineren Wohnungen unterm Dach zu einer Einheit zusammengelegt, auf eigene Kosten und mit Genehmigung der Hausverwaltung. Und ein großes Dachfenster durfte er zum Hof hin auch einbauen. Denn Pelargonie war Künstler, Maler. Idyllische Landschaften und Tierbilder waren seine Passion. Und wenn jemand von seinem Mops, der die Welt verlassen hatte, zur Erinnerung ein Ölbild haben wollte, so stand Alfons Pelargonie bereit. Nein, es war nicht sein Künstlername. Der Mann hieß wirklich so.

Auch zu ihm hatte Honigmann bis zum Auftritt von Margot Grambs ein fast freundschaftliches Verhältnis gehabt. Pelargonie und er tranken abends manchmal ein Glas Wein und träumten gemeinsam vom sonnigen Süden. Pelargonie wollte gern am Mittelmeer malen, Eduard Bienen züchten und Honig machen. „Eines Tages“, sagte Pelargonie einmal beim Wein: „Fahren wir zusammen hin, Eduard?“ Und der nickte andächtig.

Margot Grambs dagegen fand nie Kontakt zu ihren Nachbarn, die sie ablehnte und für unter ihrer Würde hielt. Da war es sogar in Eppendorf noch nobler gewesen. Aber hier am Rübenkamp hatte kein einziger Mitbewohner einen akademischen oder einen gesellschaftlich anspruchsvollen Hintergrund. Sie duldete es nicht, dass ihr Mann sich mit diesen Leuten unterhielt. Aber er tat es dennoch manchmal, heimlich. Die Nachbarn hatten ihn deshalb noch viel lieber. Margot Grambs dagegen brachte das noch mehr gegen ihren Mann auf, und gegen die Nachbarn.

5

Der kleine Alexander Maximilian Konstantin wurde allerdings für seine Mutter schon bald eine beinahe ebenso große Enttäuschung wie sein Vater, obwohl Margot den Knaben seit seiner Geburt systematisch abgeschirmt und gefördert hatte. Denn sie war überzeugt, dass der ehrgeizlose Eduard kein gutes Beispiel für den kleinen Alex mit den großen Chancen war.

Optisch kam der Junge eher nach seiner Mutter. Er hatte kalte, farblose Augen und mausfarbene Haare, allerdings gelockt, wie die des Vaters, dazu ein teigiges Gesicht und eine fatale Neigung zum Übergewicht. Vergeblich hatte Margot gehofft, dass er ihren Ehrgeiz und ihre Intelligenz und dazu das einzige Potenzial seines Vaters geerbt haben könnte – sein gutes Aussehen. Noch eine Enttäuschung für Frau Honigmann, geborene Grambs. Eduard Honigmann war ein kompletter Fehlgriff gewesen. Deshalb vergaß seine Frau phasenweise fast vollständig, dass er überhaupt existierte. Die Eheleute sprachen kaum noch miteinander. Eduard nächtigte im Wohnzimmer auf dem Sofa und der kleine Alex schlief bei seiner Mutter im Doppelbett. Morgens kaufte sich der Justizangestellte am Bahnhof Rübenkamp ein Brötchen fürs Frühstück und aß im Büro, wo er sich einen Kaffee kochte, an seinem Schreibtisch; mittags ging er in die Justizkantine, und zwar in die beim Arbeitsgericht, weil dort das Essen am besten war, und abends schmierte er sich ein Brot, das er allein verspeiste. Manchmal, wenn er im Flur Elli Ziesel traf, bat die Nachbarin ihn kurz herein und bot ihm einen kleinen Salat oder eine Frikadelle an. Dann tauschten sich die beiden über die Neuigkeiten im Haus und in der Welt aus. Eduard mochte diese Gespräche. Elli Ziesel war ein positiver Mensch, zufrieden mit ihrem Dasein. Manchmal wartete auch Frau Maurer auf ihn. Und zuweilen erlaubte er sich, abends noch einen Spaziergang zu machen und dann, wenn er Glück hatte und auf Pelargonie traf, mit diesem noch ein Glas Wein zu genießen.

So war Honigmann trotz seiner seltsamen Beziehungslage und der Kontaktsperre zu seinem Sohn mit seinem Leben zufrieden. Während seine Frau sich ausschließlich mit dem Projekt Wunderkind befasste, hatte er außerdem noch seine Bienen, seine Honigproduktion in Langenhorn mit seinem alten Freund und einmal im Monat fuhr er zu seiner Familie aufs Land bei Bad Segeberg. Margot hatte ihn noch nie begleitet. Er dagegen hatte die Eltern seiner Frau kennengelernt, hatte sie besucht, sich vorgestellt. Er mochte sie und sie ihn. Aber jeder Versuch, den Kontakt zur Tochter und gar zum Enkelkind wiederherzustellen, scheiterte an Margots Widerstand. Und wenn sie mitbekam, dass ihr Mann heimlich die Nachbarn traf, sah sie ihn strafend an und nörgelte hinter seinem Rücken, dass er sich mit dem Pöbel gemeinmache. So wurde Herr Honigmann in seiner Wohnung zur Unperson. Für seine Frau war er nicht mehr existent.

Eines Tages kam der Gatte tatsächlich nicht vom Gericht nach Hause. Der kleine Alex war erst knapp drei Jahre alt. Auch am nächsten Tag blieb sein Vater verschwunden. Der Junge bemerkte das allerdings gar nicht. Für ihn war der Mann, der gelegentlich in der kleinen Zweieinhalbzimmerwohnung