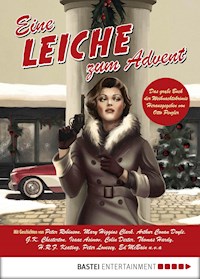

Eine Leiche zum Advent E-Book

9,99 €

Mehr erfahren.

Die größte Weihnachtskrimi-Sammlung aller Zeiten: verdächtige Weihnachtsmänner, skrupellose Nikoläuse, tödliche Weihnachtsbraten und Leichen unter Mistelzweigen - vergessen Sie den Einkaufsstress, achten Sie nicht auf das ungewohnte Geräusch in Ihrem Kamin, auf den eigenartigen Nachgeschmack Ihres Glühweins, auf die seltsame rote Flüssigkeit, die aus den Strümpfen am Kaminsims tropft. Ignorieren Sie das schwere Keuchen direkt hinter Ihnen - lesen und genießen Sie Weihnachten mit Sherlock Holmes, Nero Wolfe, Inspector Banks, Inspector Morse, Pater Brown, Ellery Queen und vielen, vielen anderen.

Edgar-Award-Preisträger Otto Penzler hat über 40 Geschichten zusammengestellt, die alle Aspekte einer mörderisch guten Weihnacht berücksichtigen: Spannendes und Witziges, Schauriges und Rätselhaftes.

Mit Geschichten von Peter Robinson, Mary Higgins Clark, Arthur Conan Doyle, G.K. Chesterton, Isaac Asimov, Max Allan Collins, Colin Dexter, Thomas Hardy, H.R.F. Keating, Peter Lovesey, Ed McBain u.v.a.

Otto Penzler ist einer der international führenden Fachleute für Kriminalliteratur. Er verlegt seit vielen Jahrzehnten Kriminalromane, hat in New York den legendären Mysterious Bookshop gegründet, ist Autor hochgelobter Fachliteratur und einer der versiertesten Herausgeber des Genres. Er wurde für sein Werk mehrfach ausgezeichnet, u.a. zweimal mit dem Edgar Award. Seine Kontakte zu Krimiautoren weltweit sind unübertroffen - das zeigt sich vor allem in seinen Krimi-Anthologien, in denen nur hochklassige Namen vertreten sind. Otto Penzler lebt mit seiner Frau Lisa Atkinson in New York City und in Connecticut.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1481

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Inhalt

TitelImpressumWidmungEINLEITUNG Otto PenzlerTraditionelle WeihnachtenCatherine Aird Gold, Weihrauch und MordRobert BarnardDer wahre Geist der WeihnachtPeter LoveseyDie PuddingprobeEllery QueenEllery Queen und die Puppe des DauphinColin DexterDas größte aller RätselSusan MoodyMehr als Fleisch und BlutMary Roberts RinehartDes Butlers HeiligabendLustige WeihnachtenDonald E. WestlakeDer Dieb und das DingsbumsRon GoulartEin Besuch vom NikolausThomas HardyEin verräterisches NiesenMeredith NicholsonEin umkehrbarer NikolausEin Sherlockianisches WeihnachtenGillian LinscottEin Skandal im WinterEdward D. HochDer WeihnachtsklientPeter ToddDas Geheimnis der PuddingformPeter ToddHerlock Sholmes’ WeihnachtsfallS.C. RobertsHeiligabendArthur Conan DoyleDer Blaue KarfunkelKleine trashige WeihnachtenJohn D. MacDonaldEine Tote zum FestNorvell PageFrohe WeihnachtenJoseph CommingsKeine Spuren im SchneeUnheimliche WeihnachtenPeter LoveseySpuk im Royal CrescentEdmund CoxEin Weihnachten im ZeltlagerPat FrankDas Weihnachts-UfoAndrew KlavanDer gläubige KillerFergus HumeDas WeihnachstgespenstMax Allan CollinsEin Kranz für MarleyGruselige WeihnachtenMarjorie BowenKambrik-TeeJonathan SantloferDie 74. GeschichteBradford MorrowDer WeihnachtsbruderPeter RobinsonDie BrückeÜberraschende WeihnachtenBarry PerowneNoel, NoelStanley EllinTod am HeiligabendJoseph ShearingDer chinesische ApfelModerne WeihnachtenEd McBainKrippenspielDoug AllynEin vorgezogenes WeihnachtsfestJohn LutzDer BaumSara ParetskyThree-Dot PoDick LochteMad DogRätselhafte WeihnachtenMary Higgins ClarkDas große LosIsaac AsimovDer dreizehnte WeihnachtstagEd GormanDas WeihnachtskätzchenKlassische WeihnachtenG.K. ChestertonDie Fliegenden SterneRex StoutDie WeihnachtsfeierE.W. HornungRaffles’ VermächtnisH.R.F. KeatingEin Geschenk für Santa SahibWill ScottDer WeihnachtszugRobert Louis StevensonMarkheimO. HenryEin ganz besonderes WeihnachtsgeschenkEdgar WallaceDie Chopham-AffäreEinzelnachweiseOtto Penzler (Herausgeber)

Eine

Leiche

zum Advent

Das große Buch der Weihnachtskrimis

Ins Deutsch übertragen von Stefan Bauer, Winfried Czech, Axel Franken, Stefanie Heinen, Daniela Jarzynka, Helmut W. Pesch, Barbara Röhl, Anna-Lena Römisch, Thomas Schichtel, Dietmar Schmidt, Rainer Schumacher

Mit Illustrationen von Melanie Korte

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Titel der amerikanischen Originalausgabe:

»The Big Book Of Christmas Mysteries«

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2013 by Otto Penzler

Published by arrangement with Vintage Books

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln

Innenillustrationen © Melanie Korte, Wedel

Übersetzungen: Einzelnachweis jeweils am Ende der Geschichten

Textredaktion: Uwe Raum-Deinzer, Hersbruck

Heike Rosbach, Nürnberg, Stefan Bauer

Umschlaggestaltung: Massimo Peter

Einband-/Umschlagmotiv: © Melanie Korte, Inkcraft

E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-732-52991-9

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für Bradford Morrow

Einen originellen und wunderbaren Schriftsteller

Und weisen, unersetzlichen Freund.

Einleitung

Otto Penzler

Weihnachten ist die glücklichste Zeit des Jahres, heißt es, und das gilt wohl für die meisten von uns außer für die Mürrischsten – jene, die behaupten, sie könnten es gar nicht erwarten, dass die Feiertage vorbei sind, denn sie hassen die (ihrer Meinung nach) erzwungene Fröhlichkeit, die religiösen Aspekte von Christi Geburtstagsfeier (obwohl es keinerlei biblische oder historische Beweise dafür gibt, dass Jesus tatsächlich am 25. Dezember geboren wurde) und den krassen Konsumwahn, der mit dem Ganzen einhergeht.

Diesen Griesgramen wird dieses Buch gefallen.

Während die meisten von uns damit beschäftigt sind, Geschenke für ihre Lieben zu kaufen, das Haus zu schmücken, den Weihnachtsbaum aufzustellen, Mistelzweige an die Türen zu hängen und ganz allgemein die zusätzliche Wärme in den Grüßen der Freunde und Ladenbesitzer zu genießen, finden diese unsympathischen Seelen Trost in der Tatsache, dass Verbrechen, Gewalt und sogar Mord auch zu dieser Jahreszeit blühen, in der angeblich doch nur Friede, Freude und Liebe herrschen.

Kriminalgeschichten, die in der Weihnachtszeit spielen, begleiten uns schon lange Zeit, und es ist wahrlich erstaunlich, wie viele Schriftsteller ihre Kreativität genau auf diese Zeit im Jahr konzentriert haben. Vielleicht liegt das ja daran, dass Gewalt zur Weihnachtszeit ganz besonders fehl am Platze wirkt, wodurch sie zusätzliches Gewicht erhält. Erinnern Sie sich doch nur einmal daran, wie oft Sie den wütenden und traurigen Ausruf »und das ausgerechnet zur Weihnachtszeit!« gelesen oder gehört haben, wenn von schrecklichen Ereignissen während der Feiertage berichtet wird.

Wenn man an Weihnachtsgeschichten denkt, dann kommt einem unwillkürlich als erstes Charles Dickens in den Sinn, der mit seiner Weihnachtsgeschichte die größte ihrer Art geschrieben hat. Schon zum Zeitpunkt ihrer Erstveröffentlichung im Jahre 1843 genoss sie enorme Popularität, und seitdem tragen wir sie in unserem Herzen, und das nicht nur als Buch, sondern auch als Film. Tatsächlich ist sie sogar gleich mehrfach verfilmt worden, sodass jede Generation sie von Neuem kennen- und schätzen lernen kann. (Allerdings ist die Version mit Alastair Sim nach wie vor die beste.) Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte bereicherte die englische Sprache sogar um ein Wort. Heute weiß jeder, was es heißt, ein »Scrooge« zu sein, ein Geizhals. Und sie veränderte auch eine Weihnachtstradition. Nachdem Ebenezer Scrooge einen Straßenjungen gebeten hatte, den größten Truthahn aus dem Schaufenster des Geflügelhändlers zu holen, überdachte ganz England noch einmal sein Weihnachtsessen, dessen Mittelpunkt bis dahin eine gebratene Gans gewesen war.

Als reine Geistergeschichte erscheint Dickens’ Weihnachtsgeschichte jedoch nicht in dieser Sammlung. Außerdem ist sie ohnehin schon in verschiedenen Ausgaben zu haben. Im Gegensatz dazu sind viele der Geschichten in dieser Anthologie nicht so einfach zu bekommen. Manche sind sogar nicht mehr erhältlich oder auch nur irgendwie auffindbar. In Bezug auf Anthologien gibt es ein Klischee (und Klischees werden zu Klischees, weil sie für gewöhnlich wahr sind). Oft werden Anthologien mit einer guten Party verglichen, auf der man alte Freunde wiedersieht und neue kennenlernt.

Mit den Geschichten von Arthur Conan Doyle und Ellery Queen sind Krimileser vermutlich vertraut, auch wenn sie sie schon länger nicht mehr gelesen haben. Doch nur wenige werden auch die eher obskuren Geschichten von Edgar Wallace, Norvell Page oder Mary Roberts Rinehart kennen.

Die Vielfalt der Themen und Stile mag überraschen. Die Palette reicht von wahrlich beängstigend über herzerwärmend und humorvoll bis hin zu verwirrend. Das ist natürlich kein Zufall, denn jeder wahrhaft talentierte Autor hat seine eigene Stimme, und wie Schneeflocken sind keine zwei gleich … auch wenn nie jemand wirklich bewiesen hat, dass das tatsächlich auf Schneeflocken zutrifft, und ich nehme an, das wird in nächster Zeit auch niemand tun.

Aus gutem Grund wird zu Weihnachten mehr gelesen als zu jeder anderen Zeit im Jahr. Wenn Familien und Freunde in früheren Zeiten zusammenkamen, gab es nicht allzu viele Unterhaltungsmöglichkeiten. Wohlhabendere Familien besaßen Musikinstrumente, und für junge Damen war es üblich, Klavier, Cembalo oder andere Instrumente zu erlernen. Bei den Armen war das anders. Doch eine gruppenfreundliche Form der Unterhaltung, die sich in allen sozialen Schichten fand, war das Vorlesen aus einem Buch, und dafür gab es keine bessere Zeit im Jahr als jene paar Tage, da der Alltag einmal vergessen war.

Auch heute noch sind Bücher das beliebteste Weihnachtsgeschenk, egal ob in gedruckter oder elektronischer Form. Und so ist Lesen nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der Weihnachtszeit. Einige der Geschichten zwischen diesen Buchdeckeln eignen sich ganz besonders dafür, zum Vergnügen einer Gruppe von Nachbarn, Freunden und Familie vorgelesen zu werden. Machen Sie es ruhig. Versammeln Sie ein paar Menschen um den Weihnachtsbaum, bieten Sie ihnen Süßigkeiten und warme Getränke an, suchen Sie sich einen bequemen Stuhl und lesen Sie laut Ed McBains Krippenspiel vor oder Das größte aller Rätsel von Colin Dexter. Das mag ja vielleicht nicht besser sein, als sich Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte oder Ist das Leben nicht schön? im Fernsehen anzusehen, aber es wird jene Art von Abend werden, an den man sich noch nach Jahren mit einem Lächeln auf den Lippen erinnert.

Und falls irgendjemand diese nette, altmodische Aktivität nicht zu schätzen weiß … Nun, Sie können ihn immer noch umbringen.

Otto Penzler, Weihnachten 2012, New York

Ins Deutsche übertragen von Rainer Schumacher

Gold, Weihrauch und Mord

Catherine Aird

Catherine Airds Detektivgeschichten sind bekannt für ihr Verständnis von Fairplay – diese nette, altmodische Vorstellung, dass der Autor seinen Detektiv die Rätsel durch Beobachtung und Deduktion lösen lassen sollte – nicht durch reines Glück, Zufall oder Geständnisse –, und das wird in der hervorragenden und seit Langem fortgeführten Reihe bewiesen, in deren Mittelpunkt Inspektor C. D. Sloan steht. Gold, Weihrauch und Mord wurde zuerst in Tim Healds Anthologie A Classic Christmas Crime (London, Pavilion, 1995) veröffentlicht.

Gold, Weihrauch und Mord

Catherine Aird

»Weihnachten!«, sagte Henry Tyler. »Bäh!«

»Und wir erwarten dich wie gewöhnlich an Heiligabend«, fuhr seine Schwester Wendy gelassen fort.

»Aber …«, sagte er durchs Telefon von London aus, »aber, Wen…«

»Es ist zwecklos, so zu tun, als wärst du der verkleidete Ebenezer Scrooge, Henry.«

»Humbug!«, rief Henry mit mehr Nachdruck aus.

»Unsinn!«, verkündete seine Schwester gänzlich ungerührt. »Du genießt Weihnachten ganz genauso wie die Kinder. Und das weißt du auch.«

»Ah, aber dieses Jahr muss ich vielleicht über die Feiertage in London bleiben …« Henry Tyler verbrachte seine Arbeitstage – und in diesen unruhigen Zeiten auch ziemlich viele seiner Arbeitsnächte – im Außenministerium in Whitehall.

Was er gerade mit seiner Schwester machte, wäre in Botschaftskreisen sofort als »die Reaktion testen« erkannt worden. In den unteren Chargen seiner Abteilung war es schlichter bekannt als »einen Versuchsballon starten«. Wie man es auch nannte, Henry Tyler war Experte darin.

»Und es ist auch zwecklos, zu erwähnen, dass es Schwierigkeiten im Baltikum gibt«, entgegnete Wendy Witherington herzlich.

»Eigentlich«, sagte Henry, »ist es der Balkan, der uns im Moment ein wenig Kopfschmerzen bereitet.«

»Die Kinder würden es dir nie verzeihen, wenn du nicht da wärst«, sagte Wendy und spielte damit eine Trumpfkarte aus; allerdings war das nicht wirklich nötig. Sie wusste, dass nichts außer einer internationalen Krise Henry zur Weihnachtszeit von ihrem Zuhause in dem kleinen Marktflecken Berebury im Herzen des ländlichen Calleshire fernhalten konnte. Das Problem war, dass internationale Krisen heutzutage nicht annähernd so selten waren wie früher einmal.

»Ach, die Kinder!«, sagte ihr in sie vernarrter Onkel. »Und was wünschen sie sich dieses Jahr vom Weihnachtsmann?«

»Edward will eine Lok für seine Modelleisenbahn.«

»Tatsächlich?«

»Eine rote Hornby-LMS-Lok mit dem Namen ›Princess Elizabeth‹«, fügte Wendy Witherington sogleich hinzu. »Es ist eine 4–6–2.«

Henry machte sich eine Notiz und staunte dabei darüber, dass seine Schwester, die völlig außerstande schien, zwischen dem Baltikum und dem Balkan zu unterscheiden – und den Balearen vermutlich ebenfalls –, die Einzelheiten einer Lokomotive für die Modelleisenbahn eines Kindes sofort abrufbereit hatte.

»Und Jennifer?«, fragte er.

Wendy seufzte. »Das Gute Schiff Lollipop. Ach so, und wenn du kommst, Henry, dann solltest du ihr besser erklären können, wie es kommt, dass sie zwar Shirley Temple im Kino sehen konnte – wir haben sie letzte Woche mitgenommen –, Shirley Temple sie aber nicht.«

Henry, der während der vergangenen zehn Tage eine Menge Zeit dem Versuch gewidmet hatte, einem Minister der Regierung Ihrer Majestät zu erklären, was genau Monsieur Pierre Laval wohl für die beste Zukunft Frankreichs im Sinn haben mochte, sagte, dass er sein Bestes tun würde.

»Wer wird sonst noch da sein, Wen?«

»Unsere alten Freunde Peter und Dora Watkins – du erinnerst dich doch an sie, oder?«

»Er ist irgendwas bei der Bank, richtig?«, fragte Henry.

»Fast Filialleiter!«, entgegnete Wendy. »Und dann wird noch Toms alter Onkel George kommen.«

»Ich hoffe«, stöhnte Henry, »dass dein Barometer dem gewachsen ist! Letztes Jahr musste es schwere Zeiten durchmachen.« Toms Onkel George war seinerzeit ein angesehener Hersteller wissenschaftlicher Instrumente gewesen. »Er hat es fast zu Tode angetippt!«

Wendy war mit den Gedanken immer noch bei ihren Hausgästen. »Ach ja, es werden auch noch zwei Flüchtlinge da sein.«

»Zwei Flüchtlinge?« Henry runzelte die Stirn, obwohl er allein in seinem Zimmer im Außenministerium war. Man wurde allmählich sehr vorsichtig bei manchen Flüchtlingen.

»Ja, der Pfarrer hat uns gebeten, zwei Flüchtlinge aus dem Lager in der Calleford Road einzuladen, dieses Jahr über Weihnachten bei uns zu wohnen. Du erinnerst dich doch noch an unseren Mr. Wallis, nicht wahr, Henry?«

»Lange Predigten?«, riskierte Henry.

»Dann erinnerst du dich also an ihn«, sagte Wendy ohne Ironie. »Nun, er hat alles über irgendeine Kirchenorganisation arrangiert. Wir müssen sehr nett zu ihnen sein, weil sie alles verloren haben.«

»Mach ihnen nützliche Geschenke, meinst du«, sagte Henry, der den letzten Satz mühelos dechiffriert hatte.

»Warme Strümpfe und Schals und solche Sachen«, stimmte Wendy Witherington ihm vage zu. »Und dann sind da noch ein paar Leute, die an Heiligabend hierher zum Abendessen kommen.«

»Ach ja?«

»Unser Doktor und seine Frau, Friar heißen sie. Ihr mangelt es ein bisschen an Feingefühl, aber seine Gesellschaft ist ganz angenehm. Und«, sagte Wendy und holte Luft, »unsere neuen Nachbarn von nebenan – mit dem Namen Steele – kommen auch. Er hat letzten Sommer die Apotheke am Platz gekauft. Wir kennen sie nicht besonders gut – ich glaube, er hat eine seiner Mitarbeiterinnen geheiratet –, aber es schien mir richtig, sie zu Weihnachten einzuladen.«

»Ganz recht«, sagte Henry. »Das war’s?«

»Ah, und die kleine Miss Hooper.«

»Hat ihre Maße geschickt, stimmt’s?«

»Du weißt, was ich meine«, entgegnete seine Schwester unbeeindruckt. »Sie kommt dann immer. Übrigens rechne ich damit, dass sie die Flüchtlinge kennt. Sie macht viel Kirchenarbeit.«

»Was sind das für Flüchtlinge?«, erkundigte Henry sich vorsichtig.

Aber das wusste Wendy nicht.

Henry war sich selbst nicht sicher, auch nicht, nachdem er sie kennengelernt hatte, und sein Schwager war ebenfalls keine Hilfe.

»Tut mir leid, alter Mann«, sagte dieser große Held, als sie sich an Heiligabend im Wohnzimmer versammelten, um das Eintreffen der restlichen Tischgäste zu erwarten. »Ich weiß nur, dass dieses Paar letzten Monat von irgendwo aus Mitteleuropa angekommen ist mit nichts als dem, was sie am Leib hatten.«

»Besser arm dran als Arm ab«, steuerte Gordon Friar, der Doktor, seine medizinische Sicht der Dinge bei.

»Soviel ich weiß«, sagte Tom Witherington, »sind sie auch nur knapp mit heiler Haut dort rausgekommen. Um Haaresbreite und so.«

»Wie der Dichter so weise sagte«, murmelte Henry: »›Die einzige sichere Freiheit liegt im Weggehen‹.«

»Wenn ihr mich fragt«, sagte der alte Onkel George, ein Veteran des Burenkriegs, »sie taten recht daran, zu gehen, solange die Gelegenheit noch günstig war.«

»Es ist die Art von Sache, mit der man gerne zu lange wartet«, verkündete Dr. Friar gewichtig. Zu lange mit etwas zu warten war der Albtraum jedes Doktors.

»Ich beneide sie nicht darum, dort zu sein, wo sie jetzt sind«, meinte Tom. »Das Lager, in dem sie untergebracht sind, ist ziemlich trostlos, besonders im Winter.«

Dies wurde in dem Moment, als sie den Raum betrat, sofort von Mrs. Godiesky bestätigt. Sie betrachtete das flackernde Feuer der Witheringtons mit tiefer Wertschätzung. »War uns so kaaalt, so kaaalt!«, sagte sie, während sie die Scheite, die neben dem offenen Kamin gestapelt waren, gierig anstarrte. »So viel kaaalt …«

Das Englisch ihres Ehemanns war etwas besser, obwohl auch er mit starkem Akzent sprach. »Wenn wir zu jenem Zeitpunkt nicht gegangen wären«, er öffnete ausdrucksstark die Hände, »wer weiß, was dann aus uns geworden wäre!«

»Ja, wer weiß!«, echote Henry, der eigentlich eine sehr viel bessere Vorstellung als irgendein anderer der Anwesenden davon hatte, was womöglich aus den Godieskys geworden wäre, wenn sie den heimischen Herd nicht verlassen hätten, als sie es getan hatten. Berichte, die das Außenministerium erreichten, waren sehr, sehr entmutigend.

»Mein Fachbereich wurde über Nacht geschlossen«, erklärte Professor Godiesky. »Ohne irgendeine Warnung.«

»Es war schrrreeecklich«, sagte Mrs. Godiesky und streckte die Hände zum Feuer hin, als könnte sie sie nie wieder warm bekommen.

»Um welchen Bereich handelte es sich, Sir?«, erkundigte sich Henry beiläufig beim Professor.

»Chemie«, antwortete der Flüchtling, als gerade die beiden Watkins hereinkamen und vom aufgehängten Mistelzweig guten Gebrauch machten. Ihnen folgten kurz darauf durch die Tür daneben Robert und Lorraine Steele. In ihrem Fall waren die Vorstellungen förmlicher. Robert Steele war ein gutes Stück älter als seine Frau, die eine äußerst vorteilhafte Mischung aus Rot und Dunkelgrün trug, allerdings mit einem Rock, der ein Stück kürzer war als der von Wendy oder Dora und sogar noch auffälliger als der von Marjorie Friar, die offensichtlich nicht sehr modebewusst war.

»Wir sind ja so froh, dass sie es noch rechtzeitig geschafft haben!«, rief Wendy aus, während Tom sich damit beschäftigte, alle mit Sherry zu versorgen. »Es muss schwierig sein, wenn noch spät Medikamente auszugeben sind.«

»Heutzutage kein Problem mehr!«, dröhnte Robert Steele. »Ich habe jetzt einen jungen Mitarbeiter. Er ist eine große Hilfe.«

Dann wurde Miss Hooper, deren Rock der längste von allen war, hereingeführt. Sie war außer Atem und sprudelte über von Entschuldigungen dafür, dass sie so spät kam. »Wendy, Liebes, es tut mir ja so leid!«, sagte sie aufgeregt. »Ich fürchte, die Waits werden ruck, zuck hier sein …«

»Und die werden nicht warten«, sagte Henry unschuldsvoll, »nicht wahr?«

»Wenn ihr mich fragt«, steuerte daraufhin Tom Witherington seine Meinung bei, »werden sie es nicht eilig haben, an der ›Königlichen Eiche‹ vorbeizukommen.«

»Die Kinder kommen in ihren Hausmänteln runter, um den Weihnachtsliedern zuzuhören«, sagte Wendy, die beide Bemerkungen richtigerweise ignorierte. »Und es ist mir egal, wie müde sie heute Abend werden!«

»Wer spielt den Weihnachtsmann?«, fragte Robert Steele jovial. Er war ein molliger Bursche, dessen Blick die meiste Zeit über verliebt auf seiner Frau ruhte.

»Ich nicht«, sagte Tom Witherington.

»Ich mach’s!«, erklärte Henry. »Für meine Sünden.«

»Dann kann ich, wenn ich in dieser Sache angegangen werde«, sagte der Kindsvater fromm, »die Hände auf mein Herz legen und völlige Unschuld beteuern.«

»Und wie willst du darum herumkommen, eine ehrliche Antwort zu geben, Henry?«, erkundigte sich Dora Watkins scherzhaft.

»Ich will hoffen«, erwiderte Henry, »dass es mir gelingt, den Traditionen des Auslandsdienstes treu zu bleiben und eine Antwort zu geben, die gleichzeitig korrekt und völlig nichtssagend ist …«

In welchem Moment der Klang des Essensgongs, der geschlagen wurde, aus der Diele ertönte und die gesamte Gesellschaft sich augenblicklich ins Esszimmer begab, wobei Onkel George auf dem Weg das Barometer argwöhnisch antippte.

Henry Tyler musterte die Festgäste unter dem Deckmantel eines gewissen Anteils an fröhlicher Plauderei. Es war ein wesentlicher Bestandteil seiner Ausbildung, dass er zu ein und derselben Zeit mit der bedauernswerten Mrs. Godiesky die Weihnachtsfeierlichkeiten in England erörtern und heimlich die anderen Gäste beobachten konnte. Lorraine Steele war unverkennbar der Apfel von ihres Gatten Aug’, aber er war sich nicht sicher, ob Gleiches auch von Marjorie Friar gesagt werden konnte, die sich als Nörglerin entpuppte und sich so anhörte – und auch so aussah –, als wäre sie vom Leben ziemlich benachteiligt worden.

Lorraine Steele hingegen war alles andere als unelegant. Henry kam zu dem Schluss, dass ihre Entscheidung für Grün und Rot – Weihnachtsfarben – das Vorzeichen einer neuen Kombination für diese Jahreszeit war.

Er lauschte auch nach nützlichen Hinweisen in der Unterhaltung des Professors über dessen Heimatland, während ihm zugleich bewusst wurde, dass Toms alter Onkel George inzwischen ziemlich senil wurde, und er außerdem erfuhr, dass Mrs. Friars letztes Hausmädchen gekündigt hatte.

»Und ausgerechnet an Weihnachten!«, beklagte sie sich. »So etwas von rücksichtslos!«

Peter Watkins stellte ein bescheidenes Maß an Stolz auf sein Weihnachtsgeschenk an seine Frau zur Schau.

»Nun«, sagte er im gemessenen Tonfall des Bankberufs, »ich für meinen Teil bin mir sicher, dass Kühlschränken die Zukunft gehört.«

»Es ist nichts falsch an einer guten, altmodischen Speisekammer«, sagte Wendy tapfer wie die gute Gattin, die sie war. Die Chancen, dass Tom Witherington sich in naher Zukunft einen Kühlschrank leisten konnte, standen äußerst schlecht. »Außerdem glaube ich nicht, dass unsere Köchin sich jetzt noch umstellen möchte. Sie hat sich nämlich sehr gut an die Gegebenheiten gewöhnt.«

»Aber denkt mal an die Lebensmittel, die wir sparen werden«, meinte Dora. »Es wird jetzt nie mehr was schlecht werden!«

»›Braucht es auf, tragt es auf.‹« Etwas hatte sich im Gedächtnis des alten Onkel George gerührt.

»›Behelft euch damit, behelft euch ohne es, oder wir schicken es nach Belgien.‹«

»Und die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung ist auch geringer«, verkündete Robert Steele gesetzt. »Nicht wahr, Dr. Friar?«

»Ja, in der Tat«, stimmte der Mediziner sofort zu. »Davon haben wir immer zu viele, und so was kann sehr gefährlich sein!«

Der Apotheker blickte die beiden Watkins an und sagte galant: »Ich kann mir kein besseres Geschenk vorstellen.«

»Aber du schon, Liebling«, warf Lorraine Steele strahlend ein, »ist es nicht so?«

Henry merkte, dass eine wortlose Kommunikation zwischen den beiden Steeles im Gange war; und dann ließ Lorraine Steele ihre linke Hand beiläufig über dem Tisch erscheinen. Ihren Ringfinger schmückten sowohl ein breiter goldener Trauring als auch ein Ring, der mit einem wunderschönen einzelnen Diamanten besetzt war.

»Roberts Geschenk«, sagte sie ziemlich selbstgefällig, betätschelte ihr onduliertes Haar und drehte den Diamantring herum. »Ist er nicht entzückend?«

»Ich wollte, dass sie ihn an der rechten Hand trägt«, warf Robert Steele ein, »weil sie Linkshänderin ist, aber sie will nichts davon wissen.«

»Das kann ich mir denken«, sagte Dora Watkins sogleich. »Der goldene Trauring bringt ihn so hübsch zur Geltung!«

»Genau das sage ich auch«, pflichtete Mrs. Steele ihr reizend bei und senkte die zweifach beringte Hand wieder außer Sicht.

»Horcht!«, rief Wendy plötzlich. »Es sind die Waits! Ich kann sie jetzt hören! Kommt alle mit … im Vorzimmer gibt es anschließend Mince Pies und Kaffee!«

Die Berebury-Sternsinger stellten ihre Laternen draußen vor der Haustür ab und scharten sich um den Weihnachtsbaum in der Eingangshalle der Witheringtons, die Notenblätter zur Hand.

»In Ordnung!«, rief ihr Leiter, ein junger Mann mit einem ziemlich hervorstehenden Adamsapfel. Er fing an, einen kleinen Taktstock zu schwingen. »Und jetzt alle zusammen …«

Bald schallten die vertrauten Worte von »Once in Royal David’s City« durchs Haus und erfüllten es mit fröhlichem Klang. Henry erhaschte den Schimmer einer Träne in Mrs. Godieskys Auge und bemerkte einen Ausdruck großer Nostalgie in der ernsten Miene der kleinen Miss Hooper. Auch für sie musste diese Szene die Geister vergangener Weihnachten wachrufen.

Später, als es wichtig wurde, das Bild für die Polizei vor seinem inneren Auge wieder zu erschaffen, konnte Henry nur die Steeles im hinteren Teil der Eingangshalle platzieren, mit Dr. Friar und Onkel George zwischen ihnen. Peter und Dora Watkins hatten sich entschieden, ein paar Stufen oben auf der Treppe vor dem Absatz zum ersten Stock zu stehen, ein wenig außerhalb des Gedränges, aber mit guter Sicht. Mrs. Friar stand unbeholfen vor dem Chorleiter. Von Professor Hans Godiesky war nichts zu sehen, während die Weihnachtslieder gesungen wurden.

Henry erinnerte sich daran, dass ihm die unterdrückte Begeisterung in den Gesichtern seiner Nichte und seines Neffen aufgefallen war, die oben auf der Treppe hockten, und dass er gehofft hatte, dass es die Musik war, die sie hinreißend fanden, und nicht die Haufen von Mince Pies, die zwischen den dekorativen Stechwinden auf der Anrichte im rückwärtigen Teil der Halle auf sie warteten.

Sie – und alle anderen – fielen nichtsdestoweniger darüber her, sobald das letzte Weihnachtslied verklungen war. Es gab auch einen heißen Punsch, von Tom Witherington sorgsam mit Gewürzen und Zucker auf genau die richtige Temperatur erhitzt, für diejenigen, die alt genug waren, welchen zu sich zu nehmen, und hausgemachte Limonade für die Kleinen.

Noch fast bevor der letzte Chorknabe den letzten Mince Pie verputzt hatte, löste sich die Gesellschaft bei den Witheringtons auf.

Der Apotheker und seine Frau waren die Ersten, die gingen. Sie schüttelten ringsum Hände.

»Ich weiß, dass es noch früh ist«, sagte Lorraine Steele entschuldigend, »aber ich fürchte, Roberts armer alter Bauch rumort wieder.« Henry, der eine ziemlich schlaffe Pfote erwartet hatte, stellte überrascht fest, wie kräftig ihr Händedruck war.

»Bitte vergeben Sie uns«, sagte Lorraines Gatte zu Wendy, »aber ich denke, wir sollten uns jetzt besser auf den Nachhauseweg machen.« Robert Steele versuchte ein glasiges, bemühtes Lächeln, aber für Henrys Augen sah er mehr als nur ein bisschen weiß um die Nase aus. Vielleicht hatte er ja ebenfalls bemerkt, dass der Ring, den er seiner Frau zu Weihnachten geschenkt hatte, an der Seite eine hässliche Verfärbung bekommen hatte.

Gemeinsam eilte das Paar in einem Schwall von Abschiedsgrüßen davon. Dann erklärte die dünne Miss Hooper den Abend zu einem großen Erfolg, sagte jedoch, sie wolle vor der Mitternachtsmesse noch einmal in St. Faith nach dem Rechten sehen, und auch sie schlüpfte davon.

»Was mich interessieren würde«, sagte Dora Watkins provokant, als die restlichen Gäste sich wieder im Salon versammelt hatten und Edward und Jennifer – sehr zu ihrem Widerwillen – erneut zu Bett geschickt worden waren, »ist, ob es besser ist, das Liebchen eines alten Mannes zu sein oder die Sklavin eines jungen?«

Ein Stirnrunzeln legte sich auf Wendys Miene. »Da bin ich mir nicht sicher«, sagte sie ernsthaft.

»Ich schätze, unsere Mrs. Steele hat ihren Gatten schon da, wo sie ihn haben will«, sagte Peter Watkins, »meint ihr nicht?«

»Komm zurück, William Wilberforce, es gibt noch mehr gegen die Sklaverei zu tun!«, sagte Tom Witherington leichthin. »Möchte irgendjemand vielleicht einen Schlummertrunk?«

Aber er fand keine Abnehmer, und ein paar Momente darauf waren auch die Friars gegangen.

Plötzlich sagte Wendy, sie habe sich schließlich doch dagegen entschieden, in die Mitternachtsmesse zu gehen, und würde alle morgen früh wiedersehen. Der Rest des Haushalts entschloss sich ebenfalls zu einer frühen Nachtruhe, und letzten Endes war Henry Tyler der Einzige der Gesellschaft, der in dieser Nacht der Christmette in der St.-Faith-Kirche beiwohnte.

Die Worte des letzten Weihnachtslieds »We Three Kings of Orient Are« tönten noch in seinen Ohren, als er über den Marktplatz zur Kirche schritt. Henry wünschte, das Außenministerium hätte nur mit Königen zu tun: Dann wäre sein Leben einfacher. Diktatoren und Präsidenten – insbesondere ein Präsident, gar nicht so viele Meilen vom »perfiden Albion« entfernt – waren viel unberechenbarer.

Er summte die Worte der letzten Strophe vor sich hin, als er die Stufen zur Kirche erklomm:

Mein ist die Myrrhe; ihr bittrer Duft

Atmet ein Leben aus dunkelster Kluft.

Trauern, seufzen, bluten, sterben,

Versiegelt in steinkalter Gruft.

Vielleicht, so dachte er, während er sich eine Bank im hinteren Teil suchte und ihm der unangenehme Duft von einer Mischung aus brennenden Kerzen und Kirchenblumen in die Nase stieg, hätte er an Weihrauch denken sollen oder sogar – als er die polierten Kerzenhalter und das Altarkreuz sah – an Melchiors Gold …

Seine persönlichen Gebete wurden ein paar Minuten später von einer plötzlichen, hektischen Aktivität im vorderen Teil der Kirche gestört, und er blickte gerade noch rechtzeitig auf, um zu sehen, wie der kleinen Miss Hooper von den beiden Kirchenältesten hinausgeholfen wurde.

»Wenn ich einfach nur ein Glas Wasser bekommen könnte«, hörte er sie sagen, bevor sie zur Sakristei davongetragen wurde. »Mir geht es gleich wieder gut. Es tut mir ja so leid, dass ich so ein Tamtam mache. So sehr leid …«

Die Predigt des Pfarrers war wie üblich ellenlang, sodass es dauerte, bis er seiner Gemeinde beim Verlassen der Kirche frohe Weihnachten wünschen konnte. Als Henry über den Platz zurückging, begegnete ihm Dr. Friar, der gerade aus dem Haus der Steeles kam.

»Der Bursche ist zusammengebrochen«, brummte er. »Starke epigastrische Schmerzen und Erbrechen. Mrs. Steele kam vorbei, um mich zu fragen, ob ich nach ihm sehen könnte. Es war Blut im Erbrochenen, und das hat ihr Angst gemacht.«

»Kein Wunder!«, sagte Henry.

»Er ist ziemlich krank«, fuhr der Doktor fort. »Ich werde ihn so schnell wie möglich in ein Krankenhaus schaffen lassen.«

»Kann es etwas sein, was er hier gegessen hat?«, fragte Henry und erzählte ihm von der kleinen Miss Hooper.

»Zu früh, um das zu sagen, aber durchaus möglich«, meinte der Doktor unwirsch. »Sie sollten besser nachsehen, wie es den anderen geht, wenn Sie nach Hause kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass Wendy auch krank ist, so, wie sie ausgesehen hat, als wir gegangen sind, und ich muss sagen, dass meine Frau sich auch nicht allzu großartig gefühlt hat, als ich aus dem Haus bin. Rufen Sie mich an, wenn Sie mich brauchen.«

Henry kehrte tatsächlich in ein sehr unruhiges Haus zurück, in dem mehrere Schlafzimmerlichter an waren. Zwar war niemand krank, doch Wendy und Mrs. Godiesky fühlten sich ausgesprochen unwohl. Dora Watkins war vollkommen wohlauf und kümmerte sich geschäftig um diejenigen, die es nicht waren.

Zum Glück drang aus dem Kinderzimmer kein Laut, und er schlich sich hinein, um neben jedes der Betten einen vollen Strumpf zu legen. Als er wieder nach unten ins Vorzimmer kam, meinte er nebenan die Glocke eines Krankenwagens zu hören.

»Morgen früh wird die Lage klarer sein«, sagte er sich, ein Mann des Außenministeriums bis in die Kuppen seiner Fingerspitzen.

Und so war es.

Der halbe witheringtonsche Haushalt hatte während der Nacht eine schwere Magen-Darm-Verstimmung gehabt, und Robert Steele war gegen zwei Uhr früh im Königlichen Krankenhaus von Berebury gestorben.

Als Henry seiner Schwester am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags begegnete, war sie tatsächlich ganz bleich im Gesicht.

»Ach Henry«, rief sie, »ist das mit Robert Steele nicht schrecklich? Und der Pfarrer sagt, die Hälfte der jungen Waits war in der Nacht auch krank und die arme kleine Miss Hooper ebenfalls!«

»Damit scheidet der Punsch aus, nicht wahr?«, meinte Henry nachdenklich. »Die jungen Leute sollten ja keinen bekommen.«

»Die Köchin sagt …«

»Geht es ihr gut?«, erkundigte sich Henry neugierig.

»Sie war nicht krank, falls du das meinst, aber sie ist ganz aufgeregt.« Wendy klang ziemlich nervös. »Die Köchin sagt, so etwas ist ihr noch nie zuvor passiert.«

»Es ist ihr auch jetzt nicht passiert«, legte Henry herzlos dar, aber Wendy hörte ihm nicht zu.

»Und Edward und Jennifer geht es gut, Gott sei Dank!«, fuhr Wendy ein bisschen weinerlich fort. »Tom fühlt sich allmählich besser, aber ich habe gehört, dass Mrs. Friar immer noch ziemlich krank ist und die arme Mrs. Godiesky sich schrecklich fühlt. Und was Robert Steele anbelangt … ich weiß einfach nicht, was ich denken soll. Ach Henry, ich habe das Gefühl, es ist alles meine Schuld!«

»Nun, die Limonade war es nicht«, kombinierte Henry. »Beide Kinder hatten massenhaft davon; ich habe sie trinken sehen.«

»Jedes hatte auch einen Mince Pie«, sagte ihre Mutter. »Ich habe es gesehen. Aber einige Leute, die auch davon gegessen haben, sind seitdem ganz krank …«

»Genau, meine Liebe. Einige, aber nicht alle.«

»Aber was kann es dann gewesen sein?«, fragte Wendy mit zitternder Stimme. »Die Köchin ist sich ganz sicher, dass sie nur das Beste von allem genommen hat. Aber es leuchtet ein, dass es etwas gewesen sein muss, was sie hier gegessen haben.« Sie rang darum, ihre Ängste in Worte zu fassen. »Hier war der einzige Ort, wo sie alle waren.«

»Es leuchtet ein, dass es etwas gewesen sein muss, was ihnen hier gegeben wurde«, stimmte Henry ihr zu, dem schon mehr als ein Botschafter Pedanterie vorgeworfen hatte, »was nicht ganz dasselbe ist.«

Sie starrte ihn an. »Henry, was meinst du?«

Inspektor Milsom wusste, was er meinte.

Es war am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages, als er und Wachtmeister Bewman zum Haus der Witheringtons kamen.

»Eine Reihe von Personen scheint an den Folgen der Einnahme einer kleinen Menge einer gefährlichen Substanz bei dieser Adresse gelitten zu haben«, verkündete Milsom der Gesellschaft, die sich auf sein Geheiß hin versammelt hatte. »Eine davon mit tödlichem Ausgang.«

Mrs. Godiesky erschauderte. »Ich, ich leide viel.«

»Ich auch!«, fiel Peter Watkins ein.

»Jedoch nicht, denke ich, Sir, Ihre Frau?« Inspektor Milsom blickte Dora Watkins fragend an.

»Nein, Inspektor«, bestätigte Dora. »Mir ging es völlig gut.«

»Zu unserm Glück«, sagte Tom Witherington. Er sah immer noch blass aus. »Sie musste nämlich nach uns sehen.«

»Ganz recht«, sagte der Inspektor.

»Dann war es keine Lebensmittelvergiftung?«, fragte Wendy begierig. »Das wird die Köchin aber freuen …«

»Präziser wäre es, Madam«, sagte Inspektor Milsom, der keine Köchin hatte, vor der er Ehrfurcht hatte, »zu sagen, dass in einem Lebensmittel Gift war.«

Wendy erbleichte. »Oh …!«

»Diese gefährliche Substanz, von der Sie sprechen«, erkundigte sich Professor Godiesky interessiert, »ist ihre Natur bekannt?«

»In England«, antwortete der Inspektor, »nennen wir sie Sublimat …«

»Quecksilber? Ah«, der Flüchtling nickte weise, »das würde alles erklären.«

»Nicht ganz alles, Sir«, widersprach der Inspektor milde. »Nun, wenn wir Sie jetzt einen nach dem andern sprechen dürften, bitte.«

»Dieses Gift, Inspektor«, sagte Henry, nachdem er den beiden Polizisten seine Darstellung des Sternsingens gegeben hatte, »ich nehme an, es ist nicht leicht zu bekommen?«

»Das ist korrekt, Sir. Aber bestimmte Personenkreise können es sich verschaffen.«

»Ärzte und Apotheker?«, wagte Henry sich vor.

»Und gewisse Fabrikanten …«

»Gewisse … Oh, Onkel George?«, sagte Henry. »Natürlich! In Thermometern ist reichlich Quecksilber!«

»Der alte Herr ist definitiv ein wenig verwirrt, Sir.«

»Und Professoren der Chemie?«, fragte Henry.

»In seiner Situation«, sagte der Inspektor verständig, »hätte ich selbst in Betracht gezogen, etwas bei mir zu haben, nur für den Fall.«

»Denn es gibt Schicksale, die schlimmer sind als der Tod«, stimmte Henry ihm schnell zu, »wie das Leben in einigen Gebieten Europas heutzutage. Inspektor, dürfte ich fragen, welche Form dieses Gift annimmt?«

»Es ist eine weiße kristalline Substanz.«

»Leicht mit Zucker zu verwechseln?«

»Das wäre wohl nicht schwer«, sagte der Polizist trocken.

»Und was Sie nicht wissen, Inspektor«, schlussfolgerte Henry klug, »ist, ob es auf den Mince Pies verstreut war infolge … ich nehme an, es war auf den Mince Pies?«

»Sie sind die wahrscheinlichste Trägersubstanz«, räumte der Polizist ein.

»Infolge eines Versehens oder weil es dazu gedacht war, eine Reihe von Personen ein bisschen krank zu machen oder …«

»Oder«, warf Wachtmeister Bewman ein, »eine Person wirklich sehr krank?«

»Oder«, sagte Henry leise, »beides.«

»So ist es.« Er hustete trocken. »Wie es aussieht, hat es sowohl mehrere Personen krank gemacht als auch eine umgebracht.«

»Was womöglich auch beabsichtigt war?« Niemand hatte Henry je begriffsstutzig genannt.

»Nach übereinstimmenden Aussagen«, sagte Milsom verblümt, »hatte Mr. Steele schon ein schwaches Bäuchlein, bevor er das Sublimat des Quecksilbers zu sich nahm.«

»Onkel George war nicht krank, oder?«

»Nein, Sir, und Dr. Friar auch nicht.« Er hustete sein trockenes Husten. »Mir wurde gesagt, dass Dr. Friar nie Gebäck zu sich nimmt.«

»Mrs. Steele?«

»Ein wenig unwohl. Sie sagt, sie habe nur einen Mince Pie gehabt. Mrs. Watkins hatte gar keinen, ebenso der Professor.«

»›Der ohne die Petersilie‹«, zitierte Henry, »›ist derjenige ohne das Gift.‹«

»Genau, Sir. Auf den ersten Blick lassen es unsere unmittelbaren Ermittlungen durchaus möglich erscheinen, dass …«

»Inspektor, wenn Sie immer so auf Nummer sicher gehen, ehe Sie etwas sagen, könnten wir für Sie eine Stelle im Außenministerium finden.«

»Danke, Sir. Wie gesagt, Sir, es ist möglich, dass das Gift nur in denjenigen Mince Pies war, die sich von der Treppe am weitesten weg befanden. Bewman hier hat eine grafische Darstellung angefertigt, von wo die Opfer ihre Pies genommen haben.«

»Was erklären würde, warum manche Personen nicht betroffen waren«, sagte Henry.

»Was es erklären könnte, Sir.« Der Inspektor stand Henry in puncto Genauigkeit eindeutig um nichts nach. »Der Professor war einfach nicht da, um sich überhaupt eins zu nehmen. Er sagt, er ist in sein Zimmer gegangen, um das Weihnachtsgeschenk für seine Frau fertig zu machen. Er hat irgendetwas aus einem Stück altem Holz für sie geschnitzt.«

»›Not kennt kein Gebot‹«, erwiderte Henry geistesabwesend. Er war immer noch am Nachdenken. »Das ist ein hübsches kleines Problem, wie man so sagt.«

»Mittel und Gelegenheit scheinen da zu sein«, brummte Milsom.

»Fehlt nur noch das Motiv, richtig?«, sagte Henry.

»Der alte Herr mag vielleicht keins gehabt haben, wenn man betrachtet, dass er ist, wie er ist, Sir, wenn Sie verstehen, was ich meine, und natürlich wissen wir nichts über den Professor und seine Frau, nicht wahr, Sir? Noch nicht.«

»Überhaupt nichts.«

»Damit bleiben der Doktor …«

»Ich hätte Mrs. Friar schon vor Jahren ermordet«, verkündete Henry aufgeräumt, »wenn sie meine Frau gewesen wäre.«

»Und Mrs. Steele.« Es entstand eine kleine Pause, und dann sagte Inspektor Milsom: »Wie mir zu Ohren gekommen ist, ist der neue junge Mitarbeiter in der Apotheke mehr so etwas wie ein Altersgenosse von Mrs. Steele.«

»Ach, daher weht der Wind, richtig?«

»Und dann, Sir«, sagte der Polizist, »kommt nach dem Motiv noch das, was wir unten auf der Wache immer die vierte Verbrechensdimension nennen …«

»Und die wäre, Inspektor?«

»Beweise.« Er erhob sich zum Gehen. »Danke für Ihre Hilfe, Sir.«

Nachdem die beiden Polizisten fort waren, saß Henry ganz still da, während sein Gedächtnis ihn piesackte. Jemand, den er kannte, war mit Sublimat von Quecksilber vergiftet worden, das in Torten serviert worden war. Und auch von einer Torte, wenn man der Geschichte Glauben schenken durfte.

Nein, nicht jemand, den er kannte.

Jemand, von dem er wusste.

Jemand, von dem sie im Außenministerium wussten, denn es war ein politischer Mord gewesen, ein berühmter politischer Mord, der sich um ein Dreiecksverhältnis herum abgespielt hatte …

Henry Tyler suchte Professor Godiesky auf und erklärte es.

»Von zeitgenössischen Autoren wurde berichtet«, sagte Henry, »dass, als die mit Quecksilber vergifteten Torten für Sir Thomas Overbury zum Tower von London geliefert wurden, der Fingernagel der Frau, die sie brachte, versehentlich den Teig durchstoßen hatte …«

Der Professor nickte weise. »Und er hatte sich schwarz verfärbt?«

»Das stimmt«, bestätigte Henry. Die Geschichte konnte einen manche Lektion lehren, ungeachtet dessen, was Henry Ford gesagt hatte. »Aber es würde sich abwaschen lassen?«

»Ja«, sagte Hans Godiesky schlicht.

»Dann fürchte ich, das führt uns nirgendwohin, nicht wahr?«

Der Wissenschaftler beugte sich ein wenig vor, als würde er sich an ein Seminar wenden. »Es gibt jedoch eine Substanz, auf der Quecksilber immer seine Spur hinterlässt.«

»Tatsächlich?«, fragte Henry.

»Seine – wie sagt man es auf Englisch – seine unauslöschliche Spur.«

»So sagen wir es«, sagte Henry langsam, »und welche Substanz, Sir, wäre das?«

»Gold, Mr. Tyler. Quecksilber verfärbt Gold.«

»Für immer?«

»Für immer.« Er fuchtelte mit der Hand. »Es wird ein Amalgam erzeugt.«

»Und ich«, meinte Henry schmunzelnd, »ich war so dumm zu glauben, dass es Diamanten sind, die unvergänglich sind!«

»Wie bitte?«

»Nichts, Professor. Gar nichts. Vergeben Sie mir, aber ich denke, vielleicht kann ich den Inspektor noch einholen und ihm ›Cherchez la femme‹ mit auf den Weg geben. Und ihren goldenen Ehering.«

»Cherchez la femme?« Der Flüchtling war jetzt völlig verwirrt. »Ich verstehe nicht …«

»Es ist ein Zitat.«

»Ach, Sir, ich fürchte, ich bin bloß ein Wissenschaftler!«

»Es gibt ein besseres Zitat«, sagte Henry, »darüber, dass man auf die Wissenschaft bauen soll, um einen Fehler wiedergutzumachen. Ich glaube fast, auch Mrs. Steele erwartete von der Wissenschaft, ihr – äh – Los zu verbessern. Und falls sie das Sublimat sorgfältig auf einige Mince Pies gestreut hat und auf andere nicht, dann wäre es mit der linken Hand geschehen …«

»Weil sie Linkshänderin ist!«, sagte der Professor sofort. »Daran erinnere ich mich. Und Sie meinen, ein Mince Pie hätte – ich weiß, dass die Engländer dem Bedeutung beimessen – mehr als seinen Teil abbekommen?«

»Das tue ich. Dann brauchte sie dieses bloß noch ihrem Mann zu geben, und fertig ist der Lack! Raffiniert von ihr, es im Haus von jemand anders zu machen!«

Hans Godiesky sah vollkommen verwirrt aus. »Was hat sie lackiert?«

»Machen Sie sich keine Gedanken wegen des Lacks!«, sagte Henry von der Tür aus. »Denken Sie lieber an Melchior und sein Gold!«

Originaltitel: Gold, Frankincense and Murder

Ins Deutsche übertragen von Axel Franken

Der wahre Geist der Weihnacht

Robert Barnard

Als Serienkillerthriller, Polizeikrimis und gewaltbetonte Krimiunterhaltung das Spannungsgenre zu dominieren begannen, hielt eine Handvoll englischer Autoren das Erbe der traditionellen Detektivgeschichte hoch. Einer der Stars dieses anspruchsvollen Subgenres im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts war Robert Barnard. Geboren in Burnham-on-Crouch, zog er nach Australien, um dort nach Abschluss seines Studiums in Oxford zu unterrichten. Anschließend lehrte er an zwei norwegischen Universitäten Englisch, bevor er sich in Leeds niederließ. In vielen seiner humorvollen und satirischen Detektivgeschichten steht der Scotland-Yard-Inspector Perry Trethowan im Mittelpunkt. Der wahre Geist der Weihnacht wurde zuerst veröffentlicht in A Claasic Christmas Crime, herausgegeben von Tim Heald (London, Pavilion, 1995.)

Der wahre Geist der Weihnacht

Robert Barnard

»Der wahre Geist der Weihnacht«, meinte Sir Adrian Tremayne und befingerte den Stiel des kleinen Glases Portwein, das ihm als Einziges noch erlaubt war, »liegt nicht in der Völlerei und dem Gepränge, zu dem dieser Scharlatan und Gefühlsmensch Charles Dickens die Leute ermutigt hat.« Er schaute verächtlich über die Reste des Abendessens, die immer noch auf dem langen Tisch standen. »Weder im Truthahn noch im Plumpudding und noch weniger in Crackern oder teuren Geschenken. Nein, tausendmal nein!« Seine Stimme war durchdringend, auch wenn er sie zu einem Flüstern absenkte, und sie trug seine Worte, wie sie sie einst durch die Theater des Landes getragen hatte. »Der wahre Sinn von Weihnachten liegt eindeutig in der Versöhnung.«

»Versöhnung – sehr wahr«, sagte Reverend Sykes.

»Warum sonst finden wir in der Weihnachtsgeschichte einfache Hirten und reiche Könige gemeinsam im Stall bei der Anbetung?«

»Ich denke nicht, dass sie tatsächlich …«, setzte Reverend Fortescue an, doch er wurde mit einer Handbewegung zum Schweigen gebracht.

»Um zu zeigen, dass in Gottes Augen alle Menschen gleich sind. Diese Versöhnung der Gegensätze ist der wahre Kern der Weihnachtsbotschaft. Auch mir und meiner lieben Frau Alice, die nun leider nicht mehr unter uns weilt, war dies jedes Jahr zur Weihnachtszeit ein besonderes Anliegen. Den ersten Weihnachtsfeiertag haben wir immer still und bescheiden verbracht, nur wir beide, nachdem die Kinder herangewachsen waren und begonnen hatten, ihr eigenes Leben zu führen. Für den zweiten Weihnachtstag haben wir immer viele Menschen nach Herriton Hall eingeladen, vor allem jene, mit denen es so etwas wie einen Bruch gegeben hatte und mit denen es sich zu versöhnen galt.« Er machte eine kleine Pause, mobilisierte alle Kräfte für seine zuckersüße, salbungsvolle Stimme, mit der er die Zuhörer im ganzen Land in seinen Bann gezogen hatte.

»Genau das haben wir auch an diesem denkwürdigen Weihnachtsfest 1936 gemacht. Vor … zehn … Jahren.«

Rund um den Tisch nickten viele – sowohl jene, die die Geschichte schon einmal gehört hatten, als auch jene, die sie zum ersten Mal hörten.

»Der erste Weihnachtstag war ruhig, vielleicht – das muss ich zugeben – sogar ein wenig langweilig«, fuhr Sir Adrian fort. »Wir verfolgten die Rundfunkrede des neuen Königs und staunten über die Fortschritte, die er in Bezug auf seine unglückselige Sprechbehinderung gemacht hatte. Es ist immer gut, auch an die zu denken, die nicht über die eigenen natürlichen Talente verfügen. Ich gebe zu, dass an diesem Tag für mich hauptsächlich die Vorfreude im Mittelpunkt stand. Ich dachte schon mit Freude an das wunderbare Werk der Versöhnung, das wir am nächsten Tag begehen würden. Und an das andere Werk …«

Ein bedauernswertes Kichern klang hier und da am Tisch auf.

»Versöhnung hat ihre Grenzen«, behauptete Martin Lovejoy.

»Das hat sie, leider«, gab Sir Adrian zu und beugte sich höflich in Martins Richtung. »Wir sind immer noch Menschen. Ich kann nur hoffen, dass das christliche Werk der Versöhnung in allen Dingen außer dem einen einst vor dem Richterstuhl für mich sprechen wird und aufgewogen wird gegen das eine, bei dem … Ach, wer weiß schon! Spricht nicht die Bibel davon, dass es nur eine unverzeihliche Sünde gibt?«

Die drei anwesenden Reverends schienen alle auf einmal lossprechen zu wollen, wodurch es Sir Adrian möglich wurde, mit seiner Geschichte fortzufahren. »Die Erste, die an diesem zweiten Weihnachtstag ankommen sollte, war Angela Montfort, unmittelbar gefolgt von Daniel West, dem Kritiker. Ich muss zugeben, es ist durchaus möglich, dass sie zusammen kamen, denn es gab kein Anzeichen dafür, mit welchem Verkehrsmittel Angela gekommen sein sollte. Wests Kritiken ihrer letzten Auftritte waren dermaßen uneingeschränkt enthusiastisch, dass ich mich schon gefragt hatte, ob zwischen ihnen etwas am Laufen war. Angela hatte immer irgendetwas am Laufen, und die Idee, dass die englische Kritik unbestechlich sei, ist nichts als Sternenstaub. Meine Streitigkeiten mit Angela hatten aber nichts mit Sex zu tun. Es waren ihre ständigen lächerlichen Versuche während der Englandtournee von Private Lives, mir die Schau zu stehlen. Ich hattedie Rolle des Coward übernommen und lieferte eine Vorstellung ab, von der viele dachten – aber, egal. Vergangene Erfolge, vergangene Erfolge.« Er sagte es so ermattet, als verabschiede sich Prospero gerade von seiner Kunst.

»Und Wests Vergehen?«, fragte Martin Lovejoy unschuldig. Er wusste es, denn er kannte sich mit dem Theater am besten von allen aus.

»Eine Besprechung zu meinem Malvolio in seinem Provinzblatt«, sagte Sir Adrian kurz angebunden. »Sehr verletzend.«

»War das die, in der er von Ihren ›geschrumpften Unterschenkeln‹ schrieb?«, fragte Peter Carbury, der als Einziger der Anwesenden den Manchester Guardian las.

»Ein gewollter Effekt des Kostüms!«, sagte Sir Adrian heftig. »Eine sehr clevere Umsetzung meiner lieben Freundin Binkie Mather. Typisch für die Ignoranz eines Kritikers, dass er es nicht gesehen hat.«

Er nahm einen Schluck seines Portweins, um zu seinem inneren Gleichgewicht zurückzufinden, und während er das tat, zwinkerten Peter und Martin einander zu.

»Angela redete natürlich in einem fort, als ich sie in den Salon führte«, nahm Sir Adrian seine Erzählung wieder auf. »›Es ist so schön, wieder im guten alten Herriton zu sein‹ – so etwas in der Art. West sah sich derweil mit zynischem Gesichtsausdruck um. Er war schon einmal hier gewesen, als ich noch der Illusion nachhing, er sei einer der scharfsinnigeren Jungkritiker, und ich wusste dass er mich um das Haus mit seiner wunderbaren Aussicht über die Sussex Downs beneidete. Ich nehme an, dass er die Idee, ein Schauspieler könne ein Gentleman sein, ziemlich lächerlich fand, die Idee eines Kritikers als Gentleman hingegen keineswegs. Der Codex des Gentlemans erlaubt, sich als Amateur zu betätigen. West hatte ein großes eigenes Einkommen, was keine Garantie für ein verlässliches und neutrales Urteilsvermögen ist. Sein zynischer Ausdruck war Absicht, aber ich war dennoch durchweg höflich zu beiden, und während ich für beide Cocktails mischte, brachte Alice – meine liebe Alice – Frank Mandeville herein.«

»Ihren Liebhaber«, sagte Peter Carbury.

»Mein lieber Freund, verschonen Sie uns mit Ihrer Provinzialität und Vulgarität«, sagte Sir Adrian ernst. »Im Theater werden wir mit solchen Dingen spielend fertig. Lassen Sie uns einfach sagen, er war ihr Cavalier servente.«

»Ihr was?«, fragte Stephen Coates gekränkt. Er hegte einen oft geäußerten und sehr britischen Hass gegenüber allem Prätentiösen.

»Ein italienischer Ausdruck für einen Mann, der einer Lady als eine Art zusätzlicher Ehemann zu Diensten ist«, erklärte Sir Adrian freundlich. »Es gibt eine lange Tradition solcher Männer in Italien.«

»Sie sind üblicherweise um einiges jünger als in diesem Fall«, sagte Peter Carbury.

»Jünger«, räumte Sir Adrian ein. »Aber kaum um einiges jünger. Frank Mandeville hatte so lange jugendliche Hauptrollen gespielt, dass er einen Doktortitel in Jugendlichkeit tragen könnte. Alice hatte ihn nur für kurze Zeit … protegiert, und das war lange vorbei, und als sie ihn hereinführte, sah ich ihrem Gesicht an, dass es ihr inzwischen ein Rätsel war, was sie einst so zu ihm hingezogen hatte. Als ich sein Haar sah, das mit so viel Öl zurückgekämmt war, dass er sich fühlen musste, als wäre er einem Automechaniker in die Hände gefallen, war ich ebenfalls verblüfft.«

»Das muss eine heitere Party gewesen sein«, kommentierte Stephen Coates.

Sir Adrian lächelte ihm zu, um ihnen allen zu bedeuten, dass Stephen nicht zu den jungen Männern gehörte, von denen man erwarten durfte, dass sie verstanden, wie sich eine vornehme Gesellschaft, geschweige denn eine Gesellschaft von Theaterleuten verhielt.

»Ich muss zugeben, dass Angela, als Frank hereinkam, fragte: ›Was ist das jetzt?‹, und argwöhnisch von Alice zu mir und zurück schaute. Aber wir waren – ich war – so umsichtig gewesen, ein paar Leute aus dem Volk einzuladen: den Direktor einer guten Schule, einen verarmten Gutsherrn und seine langweilige Gattin, mindestens zwei Vikare und andere einfache Leute aus der Umgebung. Und als sie nun nach und nach eintrafen, entschärften sie sozusagen die angespannte Lage.«

»Angespannte Lage?«, fragte Mike, der die Geschichte noch nie zuvor gehört hatte und keine große Leuchte war.

Sir Adrian winkte mit der lässigen Grandezza, die er sich angeeignet hatte, als er Aristokraten der alten Schule gespielt hatte. »Die Dinge sollten erst ins Rollen kommen, als Richard Mallatrat und seine Frau eintrafen.«

»Der beste Hamlet seiner Generation«, warf Peter Carbury bösartig ein.

»Ich kann mir kein schwächeres Lob vorstellen«, antwortete Sir Adrian erhaben. »Die Kunst des Shakespear’schen Schauspielens ist tot. Wenn man den Zeitungen Glauben schenken darf, wird das Theater heute vom jungen Olivier beherrscht, der die Worte des Barden ebenso wenig deklamieren, wie er eine Rolle unterspielen kann.«

»Sie und Mallatrat haben um die Rolle konkurriert, nicht wahr?«, fragte Carbury.

Sir Adam schwieg einen Moment, ließ das Argument dann aber zu. »Am Old Vic. Es ging nicht ums Geld, sondern ums Prestige. Natürlich wollte ich die Rolle um jeden Preis.«

»Um Ihre Karriere wiederzubeleben?«, schlug Reverend Sykes vor. Er erntete dafür einen Blick konzentrierten Hasses.

»Meine Karriere hatte es nie nötig, wiederbelebt zu werden. Um der jungen Generation zu zeigen, wie man so eine Rolle spielt! Um den Menschen, die die wahre Kunst des Schauspielens verloren haben, ein Vorbild zu sein. Stattdessen bekam Mallatrat die Rolle und hatte mit ihr einen großen Erfolg, ohne jedoch die Idee umzusetzen, die so grundlegend für die Rolle ist, und auch ohne die Musik, die … ein erfahrenerer Schauspieler ihr verliehen hätte.« Er lehnte sich hasserfüllt, mit glitzernden Augen vor. »Und mir wurde die Rolle des Polonius angeboten.«

»Das ist eine gute Rolle«, sagte Reverend Fortescue, möglicherweise, um noch mehr Salz in die Wunde zu streuen.

Er wurde ignoriert.

»Das hatte ich natürlich seiner Bösartigkeit zu verdanken. Er leitete das in die Wege, brachte das Management darauf und erzählte die Geschichte dann allen seinen Freunden. Ich spielte nie wieder im Old Vic. Ich musste meine zahlreichen Fans enttäuschen, aber es gibt Beleidigungen, die man nicht hinnehmen darf.«

»Sie haben es sogar über seine Frau versucht, nicht wahr?«, fragte Martin Lovejoy, der in diesen Dingen stets zu gut informiert war.

»Eine reine Zeitungsente. Gloria Davere war damals nicht seine Frau, auch wenn sie dem recht nahekam, und sie war auch nicht der billige Hollywood-›Star‹, der sie später wurde. Gewiss, wir hatten – wie heißt noch einmal dieser neue Film? – eine kurze Begegnung. Ich habe bereits erwähnt, dass die Moral des Theaters nicht die Moral Leamington Spas oder Catfords ist. Wir trafen uns eines Samstagnachts an der Crewe Station, nach unseren anderweitigen Theater-Engagements. Ich gebe zu – so schäbig es auch klingen mag –, dass es für mich nicht mehr bedeutete als eine Art des Zeitvertreibs, um die Launenhaftigkeit der Fahrpläne britischer Transportsysteme zu überbrücken. Mir kam der Gedanke, dass ich diesem unbeholfenen jungen Ding etwas mehr Anmut beibringen könnte, indem ich es in die Kunst der Liebe einer früheren Generation einführte, als noch die Romantik regierte und eine Lady mit Ritterlichkeit und Respekt behandelt wurde.«

»Ich glaube, sie sagte der News of the World, dass es gewesen sei, wie die gute alte Zeit zu vögeln«, sagte Carbury zu Martin Lovejoy, aber seine Stimme war so gedämpft, dass es Sir Adrian möglich war, darüber hinwegzugehen.

»Sie sprach später natürlich gehässig darüber, aber der Gedanke, dass unsere Begegnung von meiner Seite aus irgendetwas mit Rache zu tun hatte, ist reiner Unsinn. Von ihrer Seite, angesichts ihres Geredes, möglicherweise – aber ich selbst, ich plädiere auf unschuldig in Bezug auf diese schäbige Regung.«

»Damit ist die Liste der Versammelten vollständig, nicht wahr?«, fragte Reverend Sykes.

»Beinahe, beinahe«, sagte Sir Adrian mit der gemütlichen Haltung des geübten Erzählers, der er im Falle dieser Geschichte zweifellos war. »Soweit schien die Party gut zu verlaufen. Mit der Anziehungsgskraft von Richard Mallatrat und seiner protzigen Frau auf die einfachen Leute hatte ich gerechnet; sie scharten sich um sie, spickten sie mit Lobhudeleien und Ausdrücken der Bewunderung für diesen oder jenen billigen Auftritt auf der Bühne oder der Leinwand. Jeder, so schien es, hatte einen Gloria-Davere-Tonfilm oder Richard Mallatrat als Hamlet oder Romeo oder Richard II. gesehen. Ich wusste vorher schon, es würde widerlich, und widerlich war es in der Tat. Angela Montfort hingegen stand völlig abseits – ohne ein Grüppchen von Bewunderern, die ihre Selbstliebe nährten. Sie tröstete sich, indem sie mit Frank Mandeville spitze Bemerkungen austauschte, der seinerseits natürlich wütend über die Aufmerksamkeit war, die Richard Mallatrat zuteilwurde.«

»Schwerlich ein Shakespeare-Darsteller, dieser Frank Mandeville«, warf Peter Carbury ein.

»Schwerlich ein Darsteller überhaupt«, ergänzte Sir Adrian. »Aber Logik hilft bei Fehden und Eifersüchteleien unter Theaterleuten nicht weiter. Mandeville als Hamlet hätte den Anforderungen eines verregneten Dienstags in Bolton kaum genügt, aber das hielt ihn nicht davon ab, wegen der Popularität von Richard Mallatrat mit den Zähen zu knirschen.«

»Er war nicht der Einzige«, flüsterte Stephen Coates.

»Und so wurde es Zeit für eine zweite Runde Getränke. Zu dieser Einschätzung kam ich, als ich sah, dass mein guter alter Garderobier Jack Roden die Einfahrt hochkam. Mein guter alter Ex-Garderobier. Ich schenkte eine Auswahl von Getränken ein, auch einige bereits gemixte Cocktails, zwei Gläser Sherry, einige Gin Tonics und zwei Gläser ordentlichen Whisky. Es gab nur eine Person im Raum mit der fürchterlichen Angewohnheit, Whisky vor dem Lunch zu trinken. Indem ich zwei Gläser einschenkte, gab ich dieser Person eine Fifty-fifty-Chance zu überleben. Mit dem Rücken zu den Gästen ließ ich das Scopolamin in eines der Whiskygläser tropfen.«

»Wer war der Whiskytrinker?«, fragte Roland, obwohl er wusste, dass diese Frage nicht beantwortet werden würde.

»Der mit dem schlechtesten Geschmack«, sagte Sir Adam wegwerfend. »Dann ging ich, um die Haustür zu öffnen. Jack schob sich herein, murmelte etwas über den schrecklichen Zug und die wenigen Busverbindungen, die es über Weihnachten gibt. Er bot einen erbärmlichen Anblick. Der Mann, der mir von Richard Mallatrat weggeschnappt und dann fallengelassen wurde, weil er nicht den aktuellen Ansprüchen seines Berufs genügte, war nicht mehr länger in der Lage, sich selbst sauber und gepflegt zu halten, geschweige denn jemand anderen. Ich warf die Flasche Scopolamin so weit ins Gebüsch, wie ich konnte, und geleitete ihn mit augenfälliger Freundlichkeit in den Salon, wo ich ihn eifrig jenen vorstellte, die er nicht kannte, sowie denen, die er kannte. ›Aber ihr zwei seid alte Freunde‹, erinnere ich mich gesagt zu haben, als ich ihn zu dem Schurken Mallatrat führte. Sogar dieser Schuft hatte den Anstand, ein wenig betreten zu lächeln. Aus dem Augenwinkel konnte ich zu meiner Freude sehen, dass einige Gäste sich bereits vom Tablett bedient hatten.«

»Warum zu Ihrer Freude?«

»Das bedeutete, dass andere als ich am Tablett gewesen waren. Und es waren sicherlich die Theaterleute gewesen – das einfache Volk hätte es nicht gewagt.«

»Klingt nicht nach der beschwingtesten Party«, kommentierte Lovejoy.

»Nicht? Oh, Theaterleute können sich überall entspannen, vor allem wenn Bewunderer anwesend sind. Irgendwann hatten einige der einfachen Leute das Gefühl gehabt, sie müssten sich vom Star-Duo Mallatrat und Davere entfernen, und so erhielt auch Angela ihren Anteil Aufmerksamkeit. Auch um Alice als Gastgeberin scharte sich ein kleines Grüppchen – sie hatte der Bühne schon lange den Rücken gekehrt, liebte es aber noch immer, im Rampenlicht zu stehen. Nein, es war alles andere als eine traurige Party.«

»Bis zum Todesfall«, sagte Reverend Fortescue.

»Bis zum Todesfall«, stimmte Sir Adrian zu. »Obwohl selbst dann …«

»Dämpfte das nicht die Stimmung?«

»Nicht gänzlich. Gift wirkt natürlich langsam. Mit Cyanid bewirkt man einen schnellen, dramatischen Effekt – sogar ich habe gelegentlich in Reißern mitgespielt und weiß das –, aber die meisten Gifte brauchen ihre Zeit. Die Leute dachten zuerst, es handle sich um eine Magenverstimmung. Alice sagte, sie hoffe, es handle sich darum. Mit ihr hatte ich selbstverständlich nicht gerechnet. Ich habe Frauen nie wirklich für berechenbar gehalten, Sie etwa?«

Er sah sich am Tisch um. Keiner seiner Zuhörer hatte Frauen je für berechenbar gehalten.

»Es war also nicht sie gewesen, die das Tablett herumgereicht hatte?«, fragte Simon. »War es einer Ihrer Bediensteten?«

»Nein, ganz bestimmt nicht. Das Personal hatte einzig die Aufgabe, den Lunch vorzubereiten, und daran hielt es sich auch. Als Gentleman habe ich eine instinktive Abneigung dagegen, loyale Bedienstete in … in eine Sache wie diese hineinzuziehen.«

»Ich nehme an, Sie haben es dennoch nicht selbst herumgereicht?«

»Nein, das habe ich nicht. Ich klopfte dem armen alten Jack Roden auf die Schulter – er war gerade darin vertieft, weitschweifende Erinnerungen mit Daniel West auszutauschen (von Ereignissen, die weit außerhalb jeden Rampenlichts gestanden hatten) – und fragte ihn, ob er mir helfen könnte, eine Runde frischer Getränke zu reichen. Das war von Anfang an mein Plan gewesen, obwohl ich zugebe, dass ich diesen fast geändert hätte, als ich sah, wie tatterig und unsicher Roden geworden war. Ich fürchtete, er würde alles auf den Boden fallen lassen. Dennoch gab ich ihm das Tablett so in die Hände, wie ich es vorgehabt hatte – so, dass der vergiftete Whisky dem Opfer am nächsten stand, wenn er es erreichte.«

»Und – um das Offensichtliche auszusprechen – das Opfer nahm ihn«, sagte Reverend Fortescue.

»Er nahm es. Das war das Zeichen, einen Toast auszubringen. Ich räusperte mich, und alle wurden still. Ich lobe mich selbst, aber ich weiß, wie man für Ruhe sorgt. Ich hatte lange über den Toast nachgedacht, und auch heute noch finde ich ihn sehr schön: ›Auf die Freunde‹, sagte ich. ›Auf die alten und die neuen Freunde, auf die Erneuerung der Freundschaft und die Versöhnung, auf den wahren Geist der Weihnacht.‹ Es gab viel herzliche Zustimmung für meine Worte, Gläser wurden gehoben. Wir alle tranken auf das Weihnachtsfest, und das Opfer trank sein Glas in einem Zug leer.«

»Es war kein Nipper?«, fragte Stephen.

»Nein, das Opfer gehörte zu denen, die ihren Drink herunterkippen und dann eine Pause machen, bevor sie den nächsten nehmen. Ich persönlich bin der Ansicht, dass Nippen geselliger ist.«

»Wie lange war das, bevor die Folgen offensichtlich wurden?«

»Oh, zwanzig Minuten oder mehr«, sagte Sir Adrian, dessen Gesicht ein Lächeln der Erinnerung durchzog. »Erst der Anschein von Unwohlsein, dann etwas später das Bekenntnis, sich nicht gut zu fühlen. Alice war die Fürsorge in Person. Sie brachte das Opfer in mein Arbeitszimmer, versorgte es mit Gläsern voll Wasser und Geheimmitteln aus unserer Hausapotheke. Es schwitzte stark, und seine Sehkraft war beeinträchtigt. Schließlich kam Alison zu mir und schlug vor, dass ich Dr. Cameron aus dem Dorf rufen sollte. Er war alles andere als glücklich, am zweiten Weihnachtstag hinausgerufen zu werden, vor allem, da er nicht zur Party eingeladen gewesen war.«

»Weil er möglicherweise erkannt hätte, was dem Opfer fehlte, und es rechtzeitig gerettet hätte?«

»Exakt. Glücklicherweise war Dr. Cameron ein altmodischer Arzt, wie es sie heute nur noch selten gibt. Er kam zu Fuß. Und als er ankam – ganz schottische Gereiztheit und mit verletztem Stolz –, gab es nichts mehr, was er hätte tun können. Es folgten Fragen, Verdächtigungen und schließlich Forderungen, die Polizei zu rufen. Das alles sorgte für eine aufregende, wenn auch etwas unbehagliche Atmosphäre – kein zweiter Weihnachtstag, glaube ich, den irgendeiner der Anwesenden je vergessen wird.«

»Und die Polizei hat den Schuldigen schnell gefunden, nicht wahr?«, fragte Mike.

Sir Adrian seufzte einen Tschechow’schen Seufzer. »Schneller, gebe ich zu, als selbst ich befürchtet hatte. Der Dorfpolizist war für mich eine unbekannte Größe, da er neu im Bezirk war. Ich hatte mit einem dickköpfigen Landbullen der üblichen Art gerechnet, aber sogar mein erster Eindruck sagte mir, dass er ungewöhnlich gescheit war. Er telefonierte sofort nach einem Vorgesetzten aus Mordwick, der nächsten Stadt, aber noch bevor der mit der üblichen Truppe anrückte, was wir aus den Detektivgeschichten so gut kennen, hatte der Constable schon den Ablauf des Geschehens rekonstruiert und konnte dem ermittelnden Inspector alle relevanten Fakten im Detail darlegen.«

»Aber danach hätten viele Leute unter Verdacht stehen müssen«, sagte Peter Carbury.

»Oh, natürlich! Neben dem Opfer war eigentlich jeder der Theaterleute in der Nähe des Tabletts gewesen, und von einem jeden von ihnen hätte man denken können, dass er gegen das Opfer einen Groll hegte. Es war letztlich, leider, meine Frau Alice, die die Auswahl so unheilvoll einengte – völlig ungewollt, natürlich.« Sir Adrian merkte nicht, wie Reverend Sykes’ Fuß in diesem Moment den Fuß von Reverend Fortescue berührte. Die beiden Gottesmänner wussten das ein oder andere über die menschliche Natur, zweifellos. Und das betraf nicht nur ihre eigenen Fleischessünden. »Ja, Alice stand offensichtlich bereits in einem freundschaftlichen Verhältnis zu unserem neuen Constable.« Die beiden Füße berührten einander wieder. »Und als sie mit ihm nach einem ziemlich angespannten Lunch ganz zwanglos plauderte, sagte sie irgendwann so nebenbei, dass sie etwas durch die Luft habe fliegen sehen, als sie neben dem Fenster stand.«

»Die Flasche?«

»Die Flasche. Das reichte. Das Gelände wurde durchsucht, die Flasche gefunden und ihr Inhalt untersucht. Dann konnte es keinen Zweifel mehr geben.«

»Keinen Zweifel?«, fragte Mike, der nicht die hellste Person in der Runde war.