11,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

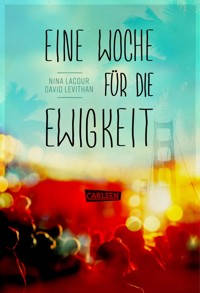

Eine Freundschaft in Regenbogenfarben Sie kennen sich nur flüchtig, bis sie sich eines Nachts zufällig in einem Club in San Francisco begegnen: Mark, der sich gerade völlig umsonst zum Affen gemacht hat, um seinen besten Freund zu beeindrucken – und Kate, die vor dem Mädchen ihrer Träume weggelaufen ist. Verloren im Chaos ihrer Gefühle beschließen die beiden, von nun an zusammenzuhalten. Gemeinsam stürzen sie sich ins kunterbunte Getümmel der Pride Week und lernen zwischen wilden Partys und Liebeskummer, was wahre Freundschaft bedeutet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Dies ist ein fiktionales Werk. Alle Figuren, Organisationen und Ereignisse entspringen der Fantasie der Autoren oder sind fiktionalisiert.

Unsere Bücher gibt es überall im Buchhandel und auf carlsen.de

Alle Rechte vorbehalten.

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Deutsche Erstausgabe

Alle deutschen Rechte bei Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2017

Originalcopyright © 2016 by Nina LaCour and David Levithan

Originalverlag: St. Martin’s Press, 175 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10010

Originaltitel: You Know Me Well

Umschlaggestaltung: formlabor

Umschlagbilder: shutterstock © omihay/BLUR LIFE 1975/Rawpixel.com; photocase.de © misterQM

Aus dem Englischen von Christel Kröning und Martina Tichy

Lektorat: Rebecca Wiltsch

Satz und E-Book-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-646-92902-7

Für Kristyn

(natürlich)

–N

Für Billy, Nick und Zack

(fürs Big Gay Lunch und alles andere)

MARK 1

MEINE ELTERN GLAUBEN, dass ich in diesem Augenblick bei meinem besten Freund Ryan auf der Couch schlafe, eingelullt von der Stille einer Vorstadt; Ryans Eltern hingegen glauben, dass er nach einem gemütlichen Abend mit Videospielen und Fernsehen friedlich im Stockbett über mir schlummert. Tatsächlich sind wir im Castro, dem Lesben-und-Schwulen-Viertel der Stadt, und hängen anlässlich der ersten gay-gantischen Party von San Franciscos Gay-Pride-Week in einem Club namens Happy Happy ab. Heute Abend ist das ganze schillernde Spektrum versammelt, atmet die Regenbogenluft ein, tanzt zu den Regenbogenklängen. Ryan und ich sind zu jung, zu unerfahren, zu langweilig angezogen und zunehmend gebannt von dem, was hier auf uns einstürmt. Ryan wirkt ein bisschen verschreckt, versucht das aber mit einer hochgezogenen Augenbraue und einer guten Portion Sarkasmus zu verschleiern. Wenn jemand auf uns zukommt, der ihm nicht gefällt, greift er nach meiner Hand, damit es so aussieht, als wäre er vergeben. Ansonsten heißt es aber Hände weg. Was unsere Beziehung angeht, folgen wir dem Prinzip: Wir sind einfach nur Freunde, abgesehen von den Momenten, in denen wir, nun ja, mehr als nur Freunde sind. Über diese Momente reden wir nicht, und vermutlich glaubt Ryan, wenn wir nicht darüber reden, sind sie auch nicht passiert. So will er es haben.

Wie ich es haben will, weiß ich nicht so genau, darum schließe ich mich da meistens an.

Es war meine Idee, hierherzufahren, aber ohne Ryan hätte ich sie niemals durchgezogen. Mein öffentliches Leben hat bisher nur auf den Fluren meiner Highschool stattgefunden und sich auch im Vergleich zu der Zeit, bevor alle anderen (und ich selbst) Bescheid wussten, kaum verändert. Aber jetzt sind wir in der letzten Woche der Elften, und meinem Gefühl nach war es an der Zeit, uns endlich mal die Dreiviertelstunde Fahrt in die Stadt zu gönnen. »Süße sechzehn, und nie was riskiert«, beschreibt Ryan mein Leben, dabei hat er sich selbst auch noch nie einfach so aus dem Staub gemacht. Zum Glück sehe ich älter aus, als ich bin – irgendwann wollte der Trainer einer gegnerischen Mannschaft sogar meine Unterlagen einsehen, um sicherzugehen, dass ich nicht zu einer College-Mannschaft gehöre. Ich habe keinen gefälschten Ausweis oder so was, aber ernsthaft kontrolliert wird in einem Laden wie dem Happy Happy am ersten Abend der Pride-Parade eh nicht. Ein bisschen vorgetäuschte Selbstsicherheit, und schon waren wir drin.

Es hat mich etwas gewundert, als Ryan meinte, er käme mit. Schließlich besteht er immer darauf, dass es »niemanden was angeht«, ob er schwul ist oder nicht. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Manchmal möchte ich ihn schütteln und sagen: Alter, ich bin der Baseballspieler mit den Spitzensportlerfreunden, und du bist der empfindsame Dichter, der das Literaturmagazin herausgibt – sollte da nicht eigentlich ich Schiss haben? Aber dann denke ich: Das wäre nicht besonders nett, oder jedenfalls nicht verständnisvoll. Denn so was muss Ryan natürlich mit sich selbst ausmachen. Das kann einem niemand abnehmen. Auch der beste Freund nicht, mit dem man irgendwie immer wieder mal rummacht.

Es ist stockfinster und total eng hier drin. Die anderen beäugen uns wie Wölfe auf Beutezug. Ich glaube, das gefällt Ryan – zumindest, wenn sie schnuckelig sind. Aber ich komme mir blöd vor. Ich bin nicht hergekommen, um jemanden kennenzulernen, doch vielleicht hat Ryan genau das bei seiner Zusage im Sinn gehabt. Manche Typen auf dieser Party sehen so aus, wie ich mir meinen Dad in voller Ledermontur vorstelle, andere posieren so übertrieben, als würden sie gerade ein Selfie nach dem anderen schießen. Sämtliche Sätze formen sich zu einem einzigen, gigantischen Lärm, und ich höre nur noch dieses Getöse, weil mir so viel anderes im Kopf herumschwirrt.

Bisher bin ich bloß auf Partys in Hobbykellern und Schulturnhallen gewesen. Jetzt scheine ich eine weitere und zugleich engere Welt betreten zu haben. Robyn singt, dass sie ganz für sich tanzt, und die Leute verbiegen sich im Takt dazu. Nicht die Leute, mit denen ich normalerweise abhänge. Wir sind hier nicht zum Giants-Spiel im Brewster’s. Das hier ist keine Biermeute. Hier ist jeder ein ganz eigener Cocktail.

Wir sind nicht so richtig an der Bar und auch nicht so richtig auf der Tanzfläche. Ryan will etwas sagen, aber da schiebt sich ein Mann mit Kamera vor ihn und fragt, wer ich bin. Maximal dreißig, mit silbrig weißen Haaren.

»Worum geht’s?«, schreie ich über den Lärm hinweg.

»Wer bist du?«, fragt er noch einmal.

»Ich heiße Mark«, sage ich. »Wieso?«

»Modelst du?«

Ryan muss kichern.

»Nein!«, erwidere ich.

»Solltest du aber!«, sagt der Typ.

Das meint er mit Sicherheit nicht ernst, aber dann gibt er mir seine Visitenkarte. Bevor ich was sagen kann, blendet mich ein Blitzlicht. Ich blinzle noch, da umfasst der Fotograf mein Handgelenk und sagt, ich solle ihm eine Mail schicken. Dann verschwindet er wieder in der Menge.

»Was war das denn?«, frage ich Ryan.

»Sprichst du etwa mit mir?«, gibt er zurück. »Wie es aussieht, bin ich gerade unsichtbar. Jedenfalls für berühmte Modefotografen.«

Ryan sieht genauso gut aus wie ich, aber es wäre ein Verstoß gegen die Regeln, darüber ein Wort zu verlieren.

Ich lasse die Karte zu Boden fallen. »Egal.«

Ryan hebt sie auf und drückt sie mir wieder in die Hand.

»Behalt sie als Andenken«, sagt er. »Du wirst ja vermutlich sowieso nichts damit anfangen.«

»Wer sagt das?«

»Ich würde mal behaupten, die Vergangenheit spricht gegen dich.«

Und damit hat er nicht ganz Unrecht. Ich bin schüchtern. Manchmal so schüchtern, dass es wehtut. Und es tut besonders weh, wenn mir jemand das vor Augen führt.

»Schauen wir uns weiter um?«, frage ich. »Und tanzen vielleicht ein bisschen?«

»Ich tanze nicht, das weißt du doch.«

Damit meint er: Er tanzt nur, wenn niemand zusieht. Das war seine Ausrede, als ich mit ihm zum Abschlussball der Elften gehen wollte. Es wäre ein großer Schritt für uns gewesen und er hat mich angeguckt, als hätte ich gefragt, ob er mit mir in einem Haifischaquarium knutschen möchte. Und zwar vor seinen Eltern. Statt klar zu sagen, er wolle das mit uns lieber weiter geheim halten, hüllte er sich in den Deckmantel einer Tanzabsage ein. Mich zusehen zu lassen, wie er mit jemand anders hinginge – das hätte er mir niemals angetan. Aber mit mir zu dem Ball gehen wollte er auch nicht.

Letztlich bin ich damals einfach nicht hingegangen. Er kam bei mir vorbei und ich dachte, er würde es wiedergutmachen, aber wir guckten uns nur There Will Be Blood an, dann fuhr er zurück nach Hause.

Ich verstehe, dass er nicht vor lauter Freunden und Bekannten mit mir tanzen will. Das wäre schon ziemlich happig gewesen. Aber hier, wo nichts happig ist und alle einfach nur happy sind, habe ich gehofft, es würde anders laufen.

»Komm schon«, sage ich so leichthin wie möglich. »Ist schließlich Pride Week!«

Doch Ryans Blick ist schon wieder abgeschweift – zu einem bildhübschen College-Typen mit Clark-Kent-Brille und einem links an der Schulter leicht eingerissenen blauen T-Shirt. Der gefundene Apfel für jeden Bücherwurm und viel eher Ryans Typ als ich. Er spürt, dass Ryan ihn anschaut, spürt dann, dass ich ihn anschaue, und sieht zu mir hin. Ich gucke schnell weg.

»Ich hab ihn zuerst entdeckt«, murrt Ryan. Könnte scherzhaft gemeint sein, aber irgendwas in meiner Magengrube spricht dagegen. Dann sagt er: »O Mann.« Ich gucke wieder hin, und siehe da, unser Buchladen-Clark-Kent schlingt die Arme um einen Jungen, der eine Wollmütze aufhat, und das im Juni. Der Mützenjunge fordert einen Kuss ein, den Clark ihm mit Freuden gewährt. Wenn das Ganze ein Manga wäre, sähe man Ballons in Herzform über ihren Köpfen aufsteigen.

»Happy Happy macht mich depri-depri«, sagt Ryan. »Du hast mir Spaß versprochen. Und, wo ist der?«

Das war mein schlagendes Argument gewesen – wir werden Spaß haben. Nicht erwähnt habe ich meine Überlegung, wie es wäre, sich aus dem Haus zu stehlen, auf Zehenspitzen zum Zug zu schleichen und in die Stadt zu fahren, ohne dass jemand davon wüsste … irgendwie romantisch, dachte ich. Unterwegs war es auch fast so, wie bei einem gemeinsamen Abenteuer. Ich drückte mein Bein an seins und er rückte nicht weg. Wir witzelten rum und stellten uns die Miene meiner Mutter vor, falls sie nach uns schauen wollte und das Zimmer leer vorfände. (Meine Mutter kriegt schon Zustände, wenn ein Sofakissen nicht da liegt, wo es hingehört.) Ich dachte, andere würden uns für ein Paar halten, und das hätte mir so was wie Bestätigung gegeben.

Aber jetzt wirken wir wohl eher wie Freunde und ich wie derjenige, der für Ryan jemanden aufreißen soll.

»Ich will was trinken«, erklärt er.

»Die erwischen dich doch.«

»Nein, tun sie nicht. Jetzt hab mal ein bisschen Vertrauen in die Menschheit und sei nicht so ein alberner Angsthase.«

Er bahnt sich seinen Weg durch die Menschenmenge zur Bar. Ich folge ihm und frage mich, was passieren würde, wenn ich stehen bliebe und die Lücke zwischen uns sich wieder schlösse. Würde er es mitbekommen? Würde er zurückrudern, um mich zu finden? Oder würde er sich einfach weiter durchpflügen, weil sein Ziel »Vorwärts« heißt und nicht »Mark«?

Ich gerate kurz ins Wanken und genau in dem Moment greift er nach meiner Hand. Als spürte er meine Zweifel. Als müsse er sich nicht mal umdrehen, um zu wissen, wo genau ich bin. Als hätte alles, was wir bisher durchgemacht haben, immerhin diese Verbindung, diese Brücke geschaffen.

»Bleib bei mir«, sagt er.

Mache ich. Und an der Bar ist Ryan, der Charmeur, wieder da. Seine düstere Stimmung ist wie weggeblasen. Als der Barkeeper fragt, was es sein soll, gibt Ryan seine Bestellung so lässig auf, als wäre ihm vollkommen klar, dass sie allen anderen wie Öl runtergeht. Der Barkeeper lächelt, es geht ihm wie den Übrigen: Ryan nicht zu mögen ist ein Ding der Unmöglichkeit. In diesen Typen habe ich mich verknallt, ungefähr acht Jahre nachdem wir Freunde wurden. Dieser Typ hat in mir den Wunsch geweckt, der zu sein, der ich bin. Von diesem Typen beziehe ich mein Selbstvertrauen.

Der Barkeeper kommt mit zwei Champagnerflöten an und das ist so albern, dass ich lachen muss. Ryan weiß, dass ich keinen Alkohol trinke, trotzdem schiebt er mir eins der beiden Gläser hin.

»Nur ein Schlückchen«, sagt er. »Zum Anstoßen. Sich dem zu verweigern wäre anstößig!«

Ich gebe nach und erhebe das Glas. Wir stoßen an, ich nippe, er kippt, und als seins alle ist, gebe ich ihm meins, das er im nächsten Moment auch leer hat.

»Jetzt mach dich doch mal ein bisschen locker«, sagt er schließlich.

»Was soll das heißen?«, frage ich, obwohl wir darüber schon mehr als einmal geredet haben.

»Nichts.«

»Stimmt nicht.«

»Doch. Null und nichts.«

»Was ist null und nichts?«

»Was du in die Welt hinaussendest.«

Wieso ist das auf einmal Thema?

»Wovon redest du? Dass ich meinen Champagner nicht austrinke, macht mich zu – was? Einem feigen Flattermann?«

»Es ist nicht nur das.« Er deutet mit seinem leeren Glas in die Menge. »Hier wimmelt es von gut aussehenden Typen. Du bist ein Prachtexemplar der Gattung Menschenjunges. Aber du siehst dich nicht mal um. Machst nicht den kleinsten Versuch. Der Kerl vorhin hat dir eine Karte gegeben, von der du nie Gebrauch machen wirst. Andere Typen lassen dich nicht aus den Augen. Du könntest echt was draus machen. Aber du willst nicht.«

»Was hättest du denn gern von mir?« Ich erspähe die Liste neben seinem Ellbogen. »Dass ich bei dem Unterwäsche-Wettbewerb um Mitternacht mitmache? Auf dem Tresen tanze?«

»Ja! Genau das hätte ich gerne!«

»Damit ich einen Typen zum Rummachen finde?«

»Oder zum Reden. Guck mich nicht so an – wir sind heute Abend in diesem Schuppen nun wirklich nicht die Einzigen unter zwanzig. Vielleicht ist Mr Right ja genau zur rechten Zeit am rechten Ort.«

Kapierst du denn nicht, dass du das bist?, will ich ihn fragen. Aber auch das verstößt gegen die Regeln, wie ich nur zu gut weiß.

»Also gut«, sage ich, und bevor Ryan noch irgendwas von sich geben kann, greife ich nach dem Klemmbrett, angle mir aus Ryans Tasche den Stift, den er immer dabeihat, und trage mich ein.

Ryan muss lachen. »Niemals. Nie im Leben ziehst du das durch.«

»Wirst schon sehen«, sage ich, obwohl mir klar ist, dass er Recht hat. In der Umkleide und mit Ryan habe ich kein Problem. Aber in aller Öffentlichkeit? In Unterhose? Das ist ungefähr so wahrscheinlich, als würde ich ein Mädchen abschleppen.

Trotzdem, es ist ein Unterschied, ob ich denke, dass ich es nicht schaffe, oder ob Ryan denkt, dass ich es nicht schaffe. Denn je mehr er sich darauf versteift, dass ich mich drücken werde, desto mehr will ich ihm das Gegenteil beweisen. Ein klarer Fall von Doppelmoral – er würde es umgekehrt auf keinen Fall machen. Aber auf dem Prüfstand stehe ich.

Wir kabbeln uns noch eine Weile, dann ist es Mitternacht und der DJ ruft alle Unterwäschewettbewerber zur Bar. Der Barkeeper wirft Zettel mit den Namen von der Liste in eine umgedrehte rosa Perücke und plärrt dann als Erstes meinen Namen heraus, gefolgt von neun anderen. Der Typ neben mir fängt sofort an, sich die Klamotten vom Leib zu reißen, wobei ein stahlgepanzerter Brustkorb und ein beträchtlicher Sixpack zum Vorschein kommen. Kann es sein, dass er bei den letzten Olympischen Spielen im Schwimmen dabei war? Vielleicht lasse ich mich aber auch nur von seiner Unterhose täuschen, die an ein Modell von Speedo erinnert. Laut dem Barkeeper geht es in einer Minute los.

»Jetzt oder nie«, sagt Ryan. Sein Ton gibt mir zu verstehen, dass er sein Geld auf nie gesetzt hat.

Ich kicke meine Schuhe weg, streife die Jeans ab und ziehe dann auch noch die Socken aus, weil es mit Socken total dämlich aussähe. Apropos: Blödes Wortspiel, ich weiß, aber Ryan scheint völlig von den Socken zu sein. Ich denke nicht lange darüber nach, was ich da tue. Komisches Gefühl, barfuß mitten in einem überfüllten Club. Der Boden ist klebrig. Ich ziehe mir das Shirt über den Kopf.

Hier stehe ich nun, in Unterhose. Umgeben von Fremden. Friere nicht, wie eigentlich gedacht, sondern spüre die Hitze des Clubs nur noch stärker. Den Dunst der vielen Körper. Und ich mittendrin.

So würde ich mich wohl selbst nicht erkennen und das ist okay.

Der Barkeeper ruft meinen Namen auf. Ich drücke Ryan mein Shirt in die Hand und springe auf den Tresen.

Mein Herz hämmert so laut, dass es mir in den Ohren dröhnt.

Lautes Gejohle, dann legt der DJ »Umbrella« von Rihanna auf. Keine Ahnung, was ich tun soll. Ich stehe in meinen rot-blau gemusterten Boxershorts auf einem Tresen und habe Angst, irgendwelche Gläser umzuwerfen. Zum Glück nehmen die Gäste sie weg, und ehe ich es mich versehe, komme ich in … Bewegung. Bilde mir ein, ich tanzte in Unterhose in meinem Zimmer, denn das tue ich ziemlich oft. Nur ohne Publikum, versteht sich. Ohne Zuschauer, die johlen und pfeifen. Ich lasse die Hüften kreisen, recke die Hand hoch in die Luft und singe mit: »-ella, -ella, -eh, -eh.« Vor allem aber achte ich auf Ryan, der mich mit großen Augen anstarrt. Ich habe ihn noch nie so breit und strahlend lächeln sehen. Ihn noch nie so stolz auf mich erlebt. Er schreit sich für mich die Lunge aus dem Leib. Ich zeige auf ihn und lächle ebenso breit und strahlend zurück. Tanze mit ihm, obwohl er da unten ist und ich hier oben. Ich lasse alle sehen, wie sehr ich ihn liebe, und er schreckt nicht davor zurück, weil er einen Augenblick lang nicht daran denkt, sondern nur an mich.

Ich sauge alles in mich auf. Aus dieser Perspektive ist die Welt durchgeknallt schön. Ich lasse den Blick über die Menge schweifen, über all die Leute, die ihren Spaß haben – Spaß an mir haben oder Späße über mich machen oder sich vorstellen, Spaß mit mir zu haben. Pärchen, weiblich und männlich. Junge Skater und Männer, die aussehen wie Bankdirektoren an ihrem freien Tag. Das komplette Sortiment der Bay Area; viele tanzen mit, andere werfen Geldscheine in meine Richtung. Clark Kent steht auch noch in der Menge und mustert mich. Als unsere Blicke sich treffen, könnte ich schwören, dass er mir zuzwinkert.

Meine Aufmerksamkeit wird wieder auf Ryan gelenkt, bleibt auf dem Weg dorthin jedoch an jemand anderem hängen. Während ich immer noch hier oben in der Unterhose herumzapple und denke, Ryan sei der Einzige weit und breit, der mich kennt, entdecke ich ein weiteres bekanntes Gesicht. Es ist, als hielte der Song für eine Sekunde an, und dann haut es mich um. Denn ja, das kann nur sie sein. Sie, die zusieht, wie ich in dieser Schwulenbar praktisch nackt auf einem Teppich aus Dollarscheinen tanze.

Katie Cleary.

Die aus der Zwölften, neben der ich in Mathe sitze.

KATE 2

»ERZÄHLMIR noch mal von ihr«, sage ich.

Ich wechsle die Fahrspur auf dem oberen Deck der Bay Bridge, damit wir den schönsten Blick auf die Lichter der Stadt erhaschen. Dabei knutschen Uma und June auf dem Rücksitz rum und sind genauso blind für die Aussicht wie Lehna, die in der Playlist auf ihrem Handy das nächste Lied für uns raussucht.

Sie lacht. »Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch was zu erzählen gibt.«

»Wenn ich’s schon kenne, ist es auch okay.«

Tegan und Sara spielen die ersten Akkorde von »Divided« und ich erinnere mich einen Moment daran, wie sich das für Lehna und mich damals in der Achten angefühlt hat – da standen wir bei diesem Konzert in einem Meer mädchenliebender Mädchen und ich spürte etwas tief in meinem Herz und meinem Bauch, das Ja sagte.

»Seit Dienstag ist sie zurück«, sagt Lehna. »Und hat einen ziemlichen Jetlag, aber das ist sie gewöhnt, meint sie, also die Rumreiserei, wenig Schlaf und alles immer zu den seltsamsten Zeiten. Als ich mit ihr telefoniert hab, hat sie sich grade Pailletten auf ihren Schal genäht. Zur Pride mag sie’s schillernd, sagt sie.«

»Sehe ich heute zu langweilig aus? Ich bin das Gegenteil von schillernd.«

Schon seit Wochen mache ich mir über mein Outfit Gedanken, einer Lösung bin ich aber bis heute nicht ein Stück näher gekommen. Letztendlich entschied ich mich für eins, das hoffentlich ein bisschen nach Boheme aussieht – lässig, aber doch durchdacht: ein leichtes, hellblaues Leinenhemd, in dunkelblaue Jeans gesteckt. Brauner Gürtel mit türkisfarbener Schnalle. Hochhackige Stiefel. Lange, rautenförmige Bronze-Ohrringe und knallroter Lippenstift. Ein lockerer Flechtzopf, der mir seitlich über die Schulter fällt. Zwischen Momenten nahezu lähmender Selbstzweifel sah ich in den Spiegel und fand – etwa eine halbe Sekunde lang –, dass ich aussah wie eine Person, die ich gern kennenlernen würde, wenn sie mir nicht schon bekannt wäre.

»Du siehst toll aus«, ruft June vom Rücksitz.

»Ich würde mich sofort in dich verlieben«, sagt Uma.

»Ja«, fügt Lehna hinzu. »Du wirkst so europäisch, das gefällt Violet bestimmt. Und nachdem sie die ganze Zeit diese Artisten um sich hatte, wirst du ihr wahrscheinlich erfrischend normal vorkommen.«

Das Wort normal erfüllt mich mit Panik.

»Vergiss nicht den Lippenstift immer schön nachzuziehen. Der betont das Grün in deinen Augen.«

Ich nicke. Werde ich nicht vergessen. Ich drehe die Musik lauter und versuche mich zu beruhigen. Vor uns breiten sich verheißungsvoll die Lichter der Stadt aus. Die Menschen in den Autos um uns herum lächeln oder wippen mit dem Kopf im Takt zur Musik. Obwohl wir zu hundert verschiedenen Bars und Wohnzimmern unterwegs sind, fahren wir doch alle zu derselben Party. Wir gehen aus, um uns und einander zu feiern. Um uns zu verlieben oder uns an diejenigen zu erinnern, die wir früher geliebt haben. In meinem Fall wäre das eine sehr kurze Liste. Unter anderem deshalb jagt mir der heutige Abend solche Angst ein.

Lehna und ich waren gerade mal sechs, als wir Freunde wurden. Daher weiß ich schon ewig von der Tochter ihrer Fotoreportertante, Lehnas Cousine Violet, die nie länger als ein Jahr an einem Ort gewohnt, nie eine herkömmliche Schule besucht hat. Die letzten zwanzig Monate war sie in Europa unterwegs, wo sie mit den Trapezartisten unterrichtet wurde, während ihre Mutter das Zirkusleben dokumentierte. Die Faszination, die immer schon von Violet ausging, wurde nur noch stärker, als sie Lehna letztes Jahr von Prag aus schrieb, sie hätte sich in ein Mädchen verliebt. Sie schrieb darüber so, wie es kein normaler kalifornischer Vorstadtbewohner hätte erklären können. Mit Worten wie leidenschaftlich und Liebesaffäre. Das Mädchen kam aus den Schweizer Alpen, hieß Mathilde und das Ganze war binnen zwei Wochen vorbei, in dem Moment, als der Zirkus weiterzog.

Ein paar Monate später schrieb Violet erneut und kündigte an, dass sie wieder nach San Francisco ziehen würde. Ihre Mutter setzte das Zirkusprojekt fort, aber sie selbst wurde achtzehn und wollte ein eigenes Leben führen. Ich will spüren, wie es ist, eine Weile an einem Ort zu bleiben, schrieb sie. Also kehre ich zurück in die Heimat, auch wenn ich mich nicht mal mehr erinnere, wie die Jahreszeiten sich dort anfühlen. Als Lehna dann einmal spätnachts damit herausplatzte, dass sie Violet und mich doch verkuppeln könnte, tat ich so, als wäre mir das noch nie in den Sinn gekommen. Dabei hatte ich seit Monaten an nichts anderes gedacht.

»Vor ihr nennst du mich Kate, nicht vergessen.«

»Schon klar, Kate-nicht-Katie.«

»Danke«, sage ich, merke jedoch an Lehnas schrägem Grinsen und ihrem Tonfall, dass sie genervt ist.

Ich nehme die Ausfahrt Duboce Avenue. Ist nicht das erste Mal, dass ich uns hinfahre, zu einem dieser viktorianischen Häuser mit den kleinen Zimmern und hohen Decken, die für San Francisco so typisch sind. Lehnas Freundin Shelbie wohnt dort mit ihrem schokobraunen Labrador und ihren Eltern, die irgendwie nie da sind. Violet kennt Shelbie auch. Shelbies Mutter, Lehnas Mutter und die Tante sind anscheinend schon ewig miteinander verbandelt. Die genauen Zusammenhänge kenne ich nicht, nehme sie aber gerne so hin, denn sie bringen mich einen Schritt näher zu dem lang ersehnten Treffen mit Violet.

Jetzt, mitten in der Stadt, im alten Jeep meines Dads, der uns zwischen den feiernden Menschen und dem allgemeinen abendlichen Trubel immer näher an unser Ziel bringt, fangen meine Hände an zu zittern.

Ich weiß, dass es einfach nur ein erstes Treffen sein wird. Ich weiß, dass Violet schon von mir gehört hat und mich auch gern kennenlernen möchte. Ich weiß, dass es kein Weltuntergang sein sollte, falls das mit uns beiden nicht funktioniert. Doch die beschämende Wahrheit ist: Für mich steht viel zu viel auf dem Spiel, um entspannt zu bleiben.

Wenn ich mich durch Geschichte quäle und mein Lehrer über Daten und Namen von Kriegsschauplätzen schwafelt, denke ich an Violet. Wenn ich nach dem Abendessen das Geschirr abspüle und mir durch den Kopfhörer Liebeslieder ins Ohr klingen, denke ich an Violet. Ich denke an sie, wenn ich morgens aufwache und wenn ich Ölfarben mische und wenn ich Bücher aus meinem Spind hole. Und wenn ich mir Sorgen mache, dass ich das falsche College gewählt habe, oder dass meine künftige Zimmergenossin mich nicht ausstehen kann, oder dass ich erwachsen werde und alles vergesse, was ich mal geliebt habe – Kobaltblau, den kleinen Berg hinter meiner Highschool, das Stöbern nach alten Dias auf dem Flohmarkt, »Divided« –, dann denke ich an Violet. Wie sie an einem Trapez schaukelt, kunterbunte Kostüme flickt, in einem Wohnwagen durch Europa gondelt und dabei mit Feuerschluckern und Seiltänzern Witze reißt. Wie sie schließlich zurück nach San Francisco kommt und sich in mich verliebt.

»Eine Sache wäre da noch«, sagt Lehna, während wir die Guerrero Street runterfahren. »Vielleicht habe ich ihr gegenüber mal erwähnt, dass du demnächst eine eigene Ausstellung hättest. In einer Galerie in der Innenstadt.«

»Du hast was?«

»Wir haben uns drüber unterhalten, was für eine tolle Künstlerin du bist, und dann sind für ein Sekündchen die Pferde mit mir durchgegangen.«

»Aber ich kenne nicht mal irgendwelche Galerien in der Innenstadt«, sage ich.

»Wir werden das gleich recherchieren, wenn wir bei Shelbie sind, okay? Wenn Violet dich erst kennengelernt hat, ist ihr das eh nicht mehr wichtig. Und bis dahin wirkst du damit total mondän und erfolgreich. Hier, park in der Einfahrt. Shelbie meinte, wir dürfen das.«

Auf dem schmalen, bald schon gefährlich steilen Streifen vorm Haus bringe ich das Auto zum Stehen.

»Hey, ihr Turteltäubchen!«, ruft Lehna über die Schulter. »Raus mit euch!«

Ich höre, wie Uma etwas murmelt und June leise kichert, und dann stecke ich kurz in der Zeit fest oder so, denn auf einmal stehen die drei schon draußen und ich sitze immer noch hier und klammere mich am Lenkrad fest.

Lehna klopft an die Scheibe.

»Komm schon, Kate.«

Ich gehe mit ins Haus, wo sich Shelbie und ihre coolen Freunde auf den Sofas und Teppichen rekeln, lachen und trinken und fantastisch aussehen. Die vielen Jungs und Mädchen, schwul, lesbisch, hetero und alles, was dazwischenliegt – sie gucken uns an und winken und sagen Hallo, und ich würde gern stehen bleiben und mich mit ihnen unterhalten. Aber Lehna steuert das Arbeitszimmer an, wo der Bildschirmschoner wechselnde Familienfotos ins Halbdunkel leuchtet, und sagt: »Wir müssen nur schnell was nachgucken. Sind gleich wieder da.«

Und dann, obwohl ich direkt hinter ihr bin, fügt sie hinzu: »Komm mit, Kate.«

Ich bin kurz davor, sie zu fragen, warum sie das derart nervt. So heiße ich nun mal. Ist ja nicht so, dass ich mir den Namen einfach wahllos ausgesucht hätte. Er ist bloß eine Variante von Katherine, die besser zu mir passt, finde ich. Aber ich muss die Frage gar nicht erst aussprechen, denn die Antwort kenne ich schon. Wenn du mit einer Person schon ewig befreundet bist, fühlt es sich einfach so an, als wäre sie ein Teil von dir. Als wäre die Version Mensch, mit der du dich angefreundet hast, die einzig richtige Version. Wenn diese Freundin als Kind keine Erbsen mochte, dann wird sie niemals Erbsen mögen. Und wenn sie irgendwann doch welche isst und die ihr auch noch schmecken, dann verleugnet sie damit im Grunde sich selbst und ihre Abneigung gegenüber Erbsen. Sie versucht jemand zu sein, der sie nicht ist.

Ich hingegen habe mich nie für den Namen Katie entschieden. Soweit ich weiß, nennen meine Eltern mich schon so, seit ich rausgeplumpst bin. Daher habe ich auch bis vor kurzem, als sich das irgendwie nicht mehr richtig anfühlte, nie etwas anderes in Betracht gezogen. Und während ich hier in dem schummerigen Zimmer stehe und Lehna die Namen und Beschreibungen von Galerien in San Francisco googelt, denke ich, dass es sich mit vielen meiner Freunde ganz ähnlich verhält. Ich habe mich nie für Lehna als Freundin entschieden. Nicht bewusst. Ich bin einfach in die Freundschaft hineingestolpert, so wie du eben in etwas hineinstolperst, wenn du als Kind an eine neue Schule kommst: Der erste Mensch, der dich beachtet, ist für dich ein Riesengeschenk, eine absolute Erleichterung. Du bist nicht allein. Du hast eine Freundin. Und erst später – vielleicht erst nach Jahren – hältst du inne und fragst dich: Warum dieser Mensch? Warum sie?

Lehna rattert Galerienamen herunter, doch ich erkenne schon an den Fotos, die über den Monitor huschen, dass meine Bilder in keine von ihnen hineinpassen würden.

»Das ist eine saublöde Idee«, sage ich. »Wenn sie’s erwähnt, erzähle ich ihr einfach, dass du mich missverstanden hast oder so. Dass ich mir nur wünsche eines Tages meine eigene Ausstellung zu haben.«

»Das reicht nicht«, hält Lehna dagegen. Sie schwingt im Drehstuhl herum und sieht mich an. »Du willst das hier doch, oder?«

»Ja«, antworte ich. »Ich will das.«

Und ich kann sehen, wie sehr auch Lehna will, dass es mit Violet und mir funktioniert. Es muss doch einen Kompromiss für uns geben, irgendwas dazwischen. Ich beuge mich vor und tippe Friseursalon, Kunstausstellung, San Francisco in das Suchfenster.

»Gehen wir es mal ein bisschen realistischer an, okay?«

Ich finde einen coolen Friseursalon in Hayes Valley, der jeden Monat das Werk eines anderen Künstlers ausstellt.

»Deine Sachen sind viel besser als das da«, sagt Lehna, dabei sind die Bilder von diesem Monat richtig schön. Filigrane Schwarz-Weiß-Zeichnungen mit ein paar Farbakzenten hier und da. Fast nur Porträts, einzelne Naturbetrachtungen. Lehna klickt wieder auf andere Seiten, schließlich findet sie eine Auflistung der angesagtesten neuen Galerien in San Francisco.

»Guck die durch«, weist sie mich an. »Und such dir eine aus.«

»In Ordnung«, sage ich, obwohl ich die Idee immer noch grauenhaft finde. Denn ich weiß, was Lehna mir damit sagen will: dass ich noch nicht gut genug bin für Violet. Ich muss besser sein, und das kann ich auch, selbst wenn ich es erst mal vortäuschen muss. »Meine Bilder sind aber noch nicht alle fertig«, sage ich. »Ich bin erst in der Vorbereitungsphase.«

»Sagen wir einfach, dein Portfolio hat diese Leute schon derart umgehauen, dass das Ganze nur noch eine Frage der Zeit ist.« Sie holt ihr Handy raus und guckt dann lächelnd wieder zu mir hoch.

»Violet ist unterwegs«, sagt sie. »Vielleicht … ziehst du deinen Lippenstift nach?«

»Ja, okay.«

Ich richte mich auf und auf einmal ist mir ganz heiß und schwindelig. »Ich glaub, der Lippenstift liegt noch im Auto«, lüge ich.

Wir verlassen das Arbeitszimmer und schieben uns durch die Menge, die sich in den wenigen Minuten unserer Abwesenheit um ein Vielfaches vergrößert hat. Keines der Gesichter kommt mir bekannt vor und mittlerweile sind alle zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um uns zu beachten. Mit ihrem Nasenring und dem Undercut, der durch einen Pferdeschwanz noch betont wird, macht Lehna immerhin den Eindruck, als würde sie dazugehören. Uma und June sind nirgends zu sehen. Wahrscheinlich haben sie sich in eines der Schlafzimmer verkrochen.

»Bin gleich wieder da«, sage ich zu Lehna; sie nickt und geht in die Küche.

Ich gehe um die Leute auf dem Teppich herum nach draußen, vorbei am Auto, hoch zur Straßenecke, und rede mir ein, dass ich nur eine Runde um den Block laufen werde. Ich brauche ein paar Minuten für mich, denn auf einmal fühle ich mich dumm und klein und absolut nicht würdig diesem Mädchen gegenüberzutreten.

Am Ende des Blocks laufe ich einfach weiter, durch den Dolores Park und mitten rein ins Gedränge der Partymeute. Von ihrem fröhlichen Sog lasse ich mich tragen, tiefer und tiefer hinein ins Menschenmeer, immer weiter weg von dem Moment, den ich so lange herbeigesehnt habe.

Hier draußen fühle ich mich Welten entfernt von Shelbies Wohnzimmer. Ein Pulk von Jugendlichen, die aufeinanderhocken und cool aussehen, hat nichts mit diesem pulsierenden Schwarm auf den Straßen gemeinsam. Es liegt ein Knistern in der Luft und alle sind fröhlich. Selbst die härtesten Ladys, die mit geübt unnahbaren Mienen an den Schaufenstern lehnen, tauen auf mein Lächeln hin auf. Selbst die hochnäsigsten Poser sehen freundlich aus.

Ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon unterwegs bin, und auf dem Handy nachgucken will ich nicht. Bestimmt ist es längst Zeit umzukehren, doch ich bin noch nicht bereit all das hier zu verlassen. Beim bloßen Gedanken an Violet zittern mir die Hände und in diesem Moment geht neben mir die Tür eines Clubs auf, der mich mit dem Techno-Remix eines alten Jazz-Songs zu sich lockt. Vor der abgedunkelten Scheibe ziehe ich den Lippenstift nach – nicht für Lehna, sondern für mich – und gehe hinein. Drinnen muss ich mich erst ein paar Sekunden an die Dunkelheit gewöhnen, bevor ich die Theke ausfindig machen kann. Ich werde einfach versuchen hier einen Drink zu kriegen und etwas zur Ruhe zu kommen. Danach gehe ich zurück zu den anderen, ignoriere Lehnas Missfallen und treffe Violet.

Der Barkeeper wirkt wie einem Modemagazin entsprungen. Sein gutes Aussehen steht anscheinend im direkten Verhältnis zu der Männerschar, die sich vor ihn drängt. Am anderen Ende der Theke kommt ein hübsches Mädchen mit kurzen Haaren offenbar gerade aus der Pause zurück. Ihre durchtrainierten Arme sind komplett mit Tattoos bedeckt. Ich kämpfe mich zu ihr durch und lächle sie an. Sie erwidert meinen Blick und bedeutet mir mit einem Nicken, dass ich bestellen darf.

Ich lehne mich über die Theke und komme ihrem Gesicht mit meinem ganz nahe. Sie legt den Kopf zur Seite, damit sie mich über die Musik hinweg versteht.

»Tanqueray und Tonic«, sage ich mit jener Selbstsicherheit, die Lehna von ihrer großen Schwester und ich wiederum von ihr gelernt habe. Es ist der einzige Drink, den ich vernünftig bestellen kann.

Die Barkeeperin dreht sich um und holt die grüne Flasche und ein Glas hervor.

Ich wünschte, ich hätte Violets Nummer, dann würde ich ihr jetzt eine Nachricht schicken: Wurde etwas abgelenkt, bin in einer Bar gelandet. Magst du herkommen? Und dann noch: Ich hab mich schon so auf unser Treffen gefreut.

Als ich mein Portemonnaie aus der Handtasche fische, vermeide ich jeglichen Blick auf das leuchtende Handydisplay. Für den Gin Tonic, der unsanft auf einer pinken Serviette abgestellt wird, reiche ich zehn Dollar über den Tresen. Dann bewege ich mich zu einem Stehtisch, neben dem ein verwaister Barhocker unbeachtet an die Wand geschoben wurde. Alle hier drin stehen oder tanzen und steuern den Mittelpunkt der Party an. Gerade nehme ich den ersten Schluck, da macht der Modemagazin-Barkeeper eine Ankündigung, die allgemeines Gejohle auslöst. Es geht um irgendeinen Wettbewerb, mehr kriege ich nicht mit, doch gleich darauf wird »Umbrella« gespielt und ein paar Männer, die so gut wie nichts anhaben, klettern auf die Theke. Einige von ihnen sehen superselbstbewusst aus, andere wirken befangen, aber alle haben Spaß bei der Sache und der färbt auf mich ab. Also genieße ich eine Weile die Show, und als ich zwischendurch in die Zuschauermenge gucke, fällt mir auf, dass die Aufmerksamkeit der meisten auf einen ganz bestimmten Tänzer gerichtet ist. Ich folge ihren Blicken und sehe einen Typen, der wohl eigentlich zu jung für diesen Laden ist und dennoch ganz so wirkt, als sei er hier zu Hause.

Er ist gut in Form und sieht mit seinen engen rot-blauen Calvin-Klein-Boxershorts und den kurzen blonden Haaren aus wie der amerikanische Vorzeige-Schwule. Im Gegensatz zu einem der älteren Tänzer, der praktisch mit der Theke vögelt, versucht er offensichtlich gar nicht erst, sexy zu sein. Er macht einfach sein Ding und singt dazu das Lied mit. Ich singe mit ihm. Er zeigt auf einen dunkelhaarigen Jungen in der Menge, der ihn lauthals anfeuert. Das ist doch verrückt, ich kenne diesen Jungen. Er ist eine Klasse unter mir, Ryan. Im letzten Halbjahr hat er eins meiner Landschaftsbilder für die Titelseite der Literaturzeitschrift verwendet. Ich war mir nicht sicher, ob er schwul ist, aber das hat sich jetzt wohl geklärt.

Mittlerweile kommt mir auch sein tanzendes Gegenüber irgendwie bekannt vor, als hätte ich ihn in einer Werbung gesehen oder aus dem Augenwinkel wahrgenommen, während ich mit etwas anderem beschäftigt war. Aber Moment mal. Wir kennen uns offenbar, denn als er jetzt in meine Richtung sieht, verändert sich seine komplette Körpersprache.

Er erstarrt. Mark Rissi! Wir haben noch nie ein Wort miteinander gewechselt, dabei sitzt er in Mathe neben mir. Jetzt ist das Lied zu Ende und das Publikum rastet aus. Ryan will Mark ein High-Five geben. Der ist inzwischen von der Theke gehüpft, nimmt seine Klamotten entgegen, murmelt irgendwas vor sich hin und sieht mich dabei unentwegt an.

Als er auf meinen Tisch zukommt, fummelt er immer noch an seiner Gürtelschnalle herum.

Schließlich bleibt er vor mir stehen. »O mein Gott«, sagt er.

All das Selbstvertrauen und der ganze Spaß sind futsch und ich wünsche sie ihm zurück. Diesen Rausch. Ich wünsche ihn mir für uns alle zurück. Es fühlt sich so an, als teilten wir das, was uns jetzt fehlt.

»Hey Mark«, sage ich. »Du heißt doch Mark, oder?«

Er nickt, sagt jedoch nur noch einmal: »O mein Gott.«

»Ich muss dich was fragen. Es ist wichtig.« Ich habe Herzklopfen, weil ich nicht gerade zu denen gehöre, die sich jemandem einfach so öffnen. Weil ich mir viel eher die Probleme anderer anhöre, als die eigenen hinauszuposaunen, aber heute ist eben kein normaler Abend. Violet ist weniger als zwei Kilometer entfernt, der Bass wummert, die Discokugel schickt Lichtdiamanten durchs Dunkel und der schüchterne Sportler aus Mathe erweist sich als heiß begehrter Männerschwarm, der so gut wie nackt in Schwulenbars tanzt.

»Bitte …«, setzt Mark an.

Doch um seinen guten Ruf braucht er sich meinetwegen keine Sorgen zu machen. Ich habe Größeres mit ihm vor. Also schneide ich ihm das Wort ab: »Da hast du ja grade eine Wahnsinnsshow abgeliefert. Bestimmt wird dich heute kein Single hier drin ohne seine Nummer gehen lassen.«

Ryan taucht neben uns auf.

»Es ist meine Schuld«, sagt er. »Ich hab ihn quasi dazu genötigt.«

»Mein Gott«, stöhne ich. »Entspannt euch mal! Ich werd’s schon keinem erzählen. Aber jetzt hör mir mal kurz zu, Mark, okay? Ich will dich was fragen, und wie gesagt, es ist mir wichtig.«

Marks Panik verwandelt sich in Erleichterung. Er atmet tief durch und fährt sich mit der Hand übers Gesicht. Dann sieht er mich an und ist offenbar wieder aufnahmefähig.

»Wollen wir Freunde sein?«, frage ich.

Er legt den Kopf schief.

»Wie bitte?«

»Ich weiß, das klingt albern. Es ist auch noch gar nicht meine Hauptfrage, aber ich hab das Gefühl, wir sollten zuerst Freundschaft schließen, bevor ich zum Wesentlichen komme. Schon den ganzen Tag, das ganze Schuljahr sogar, wird mir klar, dass ich meine Freunde vielleicht gar nicht so sehr mag, wie ich dachte. Deswegen bin ich auch an einem Abend, an dem alle anderen mit ihren Leuten unterwegs sind, allein hier in dieser Bar. Mein Plan sah anders aus, trotzdem bin ich hier, wo du bist, und es kommt mir so vor, als würde ein blinkender Pfeil auf dich zeigen, weil du jemand bist, den ich kennen sollte.«

»Ähm«, macht Mark.

Ryan brummelt irgendwas von wegen unsichtbar, aber ich frage nicht nach, ich bin zu sehr auf Marks Gesicht konzentriert.

»Okay?«, sagt er. »Also, wenn du willst.«

»Sehr gut. Jetzt zur eigentlichen Frage: Hast du dir schon mal etwas so sehr gewünscht, dass es dein ganzes Leben kontrolliert? Ich meine, du machst dann zwar noch alles, was du machen sollst, bist aber auf Autopilot, weil dich dieses Etwas völlig einnimmt?«

Sofort schießt ihm wieder die Röte ins Gesicht, sein Blick fliegt zu Ryan und dann schnell woanders hin. Interessant.

Mark nickt und guckt mir dabei direkt in die Augen, ich erwidere seinen Blick und eins ist klar: Wir verstehen uns.

»Ich bin gerade vor einem Mädchen weggelaufen, das ich noch gar nicht kenne«, sage ich ihm.

Er lächelt. »Die muss ja schlimm sein.«

»Im Gegenteil«, sage ich. »Sie muss umwerfend sein. Wenn es nach mir geht, wird sie mein Leben verändern.«

»Was ist passiert?«

»Ich kann die ganze Zeit an nichts anderes denken als an sie«, sage ich.

»Ja«, erwidert er. Er versteht es.

»Hast du dir schon mal etwas so sehr gewünscht, dass du es am Ende dann vermasseln wolltest?«

Er schaut mir noch immer in die Augen und ich merke, dass er versucht mir zu folgen. Doch schließlich schüttelt er den Kopf.

»Nein«, sagt er. »Ich glaube, so läuft es bei mir nicht.«

»Das hätte ich von mir auch nicht gedacht. Ich warte schon seit Monaten auf diesen Abend. Und dann, dann bin ich einfach …« Ich zucke die Schultern und spüre Tränen in den Augen.

»Warte mal«, sagt er. »Gib nicht auf. Der Abend ist noch nicht vorbei. Wo solltest du sie denn treffen?«

»Bei dieser Party.«

»Okay, ist die in der Nähe?«

»Ja, einfach durch den Park und dann ein paar Blocks weiter.«

»Hat schon jemand versucht dich zu erreichen?«

Ich stöhne. »Hab Angst nachzugucken.«

»Dann gib mal her.« Er wartet. Ich krame mein Handy heraus und drücke es ihm in die Hand.

»Wow«, sagt er, das helle Display beleuchtet sein Gesicht. »Dreiundzwanzig Nachrichten von Lehna Morgan.«

»Leg los.«

»Soll ich alles vorlesen oder nur das Wichtigste?«

»Nur das Wichtigste.«

Er scrollt durch die Texte.

»Hauptsächlich Variationen von: ›Wo zur Hölle steckst du?‹, zwischendurch ein ›Alles okay?‹.«

»Lies weiter.«

»Hier steht: ›Violet ist gerade gekommen.‹ Ist sie das?«

Ich nicke.

»Okay, warte … Oh.«

»Was?«

»Sie ist wieder gegangen. Vor etwa fünf Minuten.«

»Kommt sie wieder?«

»Das schreibt Lehna nicht.«

Ich gucke in mein Glas. Fast leer. Nur noch ein paar Eiswürfelreste.

»Vielleicht sollte ich noch einen bestellen.«

»Oder wir könnten versuchen sie zu finden.«

Marks Gesichtsausdruck ist aufrichtig, optimistisch – ein perfektes Gegenmittel zur Hoffnungslosigkeit, die mich allmählich überkommt. Gerade will ich ihn fragen, wie wir das anstellen sollen, da wird die Musik leiser und eine Männerstimme dröhnt, dass der Gewinner des mitternächtlichen Unterwäschetanzes jetzt feststehe.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)