7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

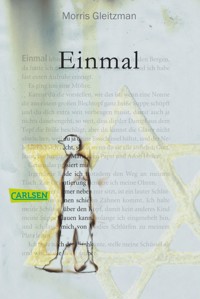

Eine berührende Geschichte von Mut, vom Überleben und von der Freundschaft. Der 9-jährige Felix lebt seit über drei Jahren in einem Waisenhaus. Dabei sind seine Eltern gar nicht tot. Sie müssen nur die Probleme mit ihrem Laden lösen. Denn für jüdische Buchhändler ist es 1942 in Polen sehr schwierig. Wie schwierig, das begreift Felix erst, als Männer mit Armbinden im Waisenhaus jüdische Bücher verbrennen. Felix reißt aus, um seine Eltern zu warnen. Unterwegs rettet er die kleine Zelda, deren Familie ermordet wurde – und er beginnt zu ahnen, was die Nazis wirklich vorhaben. --- Ausgezeichnet mt dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2011, nominiert für den Gustav-Heinemann-Friedenspreis 2010 und den Deutschen Jugendliteraturpreis 2010 (Jugendjury) ---

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

CARLSEN NewsletterTolle neue Lesetipps kostenlos per E-Mail!www.carlsen.de

Alle Rechte vorbehalten.Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung,Verbreitung, Speicherung oder Übertragung,können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Deutsche Erstausgabe Veröffentlicht im Carlsen Verlag Copyright © Text: Creative Input Pty Ltd, 2005 Originalverlag: Penguin Group (Australia), a division of Pearson Australia Group Pty Ltd Originaltitel: »Once« Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe: 2009 Carlsen Verlag GmbH, Hamburg Aus dem Englischen von Uwe-Michael Gutzschhahn Lektorat: Brigitte Kälble Umschlaggestaltung: formlabor E-Book-Umsetzung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-646-92174-8

Alle Bücher im Internet unterwww.carlsen.de

Für all die Kinder, deren Geschichten nie erzählt werden

Einmal lebte ich…

Einmal lebte ich in einem Waisenhaus in den Bergen, da hätte ich überhaupt nicht sein dürfen, und ich habe fast einen Aufruhr erzeugt.

Es ging um eine Möhre.

Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn eine Nonne dir aus einem großen Blechtopf ganz heiße Suppe schöpft und du dich extra weit vorbeugen musst, damit auch ja nichts danebengeht, so weit, dass dir der Dampf aus dem Topf die Brille beschlägt, aber du kannst die Gläser nicht abwischen, weil du ja deine Essschüssel hältst, und der Nebel lichtet sich nicht, selbst wenn du sie alle anflehst, Gott, Jesus, die Jungfrau Maria, den Papst und Adolf Hitler?

Genau das passiert mir.

Irgendwie finde ich trotzdem den Weg an meinen Tisch. Zur Orientierung benutze ich meine Ohren.

Dodie, der immer neben mir sitzt, ist ein lauter Schlürfer, was von seinen schiefen Zähnen kommt. Ich halte meine Schüssel über den Kopf, damit kein anderes Kind meine Suppe klauen kann, solange ich eingenebelt bin, und ich lasse mich von Dodies Schlürfen zu meinem Platz leiten.

Ich taste nach der Tischkante, stelle meine Schüssel ab und wische die Brille sauber.

Und genau in dem Moment sehe ich die Möhre.

Sie schwimmt in meiner Suppe, riesig zwischen den Kohlfitzeln, den winzigen Klümpchen Schweinefett, den paar verlorenen Linsen und den grauen Stücken Putz von der Küchendecke.

Eine ganze Möhre.

Ich kann es nicht fassen. Drei Jahre und acht Monate bin ich schon in dem Waisenhaus und ich habe noch nie eine ganze Möhre in meiner Essschüssel gehabt. Von den anderen auch keiner. Nicht mal die Nonnen kriegen ganze Möhren, und die bekommen mehr als wir Kinder, denn sie brauchen ja extra Kraft fürs Heiligsein.

Hier oben in den Bergen können wir kein Gemüse ziehen. Nicht mal, wenn wir ganz viel beten. Das liegt am Frost. Deshalb wird eine ganze Möhre, wenn sie hier oben auftaucht, zuerst bewundert und dann in ausreichend viele Stücke gehackt, dass alle zweiundsechzig Kinder, elf Nonnen und ein Priester etwas abbekommen.

Ich starre die Möhre an.

In dem Moment bin ich wahrscheinlich das einzige Kind in Polen mit einer ganzen Möhre in seiner Essschüssel. Ein paar Sekunden lang glaube ich an ein Wunder. Aber das kann nicht sein, denn Wunder hat es nur in längst vergangenen Zeiten gegeben und wir haben das Jahr 1942.

Dann kapiere ich, was die Möhre bedeutet, und ich muss mich schnell hinsetzen, bevor meine Beine nachgeben.

Ich kann es nicht glauben.

Endlich. Danke, Gott, Jesus, Maria, der Papst und Adolf Hitler, ich habe so lange darauf gewartet.

Es ist ein Zeichen.

Diese Möhre ist ein Zeichen von Mama und Papa. Sie haben mir mein Lieblingsgemüse geschickt, um mir zu sagen, dass ihre Probleme endlich vorbei sind. Um mir zu sagen, dass sich nach drei langen Jahren und acht langen Monaten die Lage für jüdische Buchhändler endlich verbessert hat. Um mir zu sagen, dass sie kommen, um mich nach Hause zu holen.

Ja.

Ganz schwindelig vor Aufregung tauche ich meine Finger in die Suppe und greife nach der Möhre.

Zum Glück konzentrieren sich die anderen Kinder auf ihr eigenes Essen, löffeln ihre Suppe hungrig in sich hinein und starren in ihre Schüssel, ob da nicht irgendwo ein Fitzelchen Fleisch ist oder ein Fitzelchen Rattenschiss.

Ich muss mich beeilen.

Wenn die anderen meine Möhre sehen, dann gibt es einen Eifersuchtsaufstand.

Das ist ein Waisenhaus. Jeder hier muss Eltern haben, die tot sind. Wenn die anderen herausfinden, dass meine Eltern nicht tot sind, werden sie richtig wütend werden und die Nonnen könnten Ärger bekommen mit der katholischen Zentrale in Warschau, weil sie die Regeln gebrochen haben.

»Felix Sankt Stanislaus.«

Ich lasse beinahe die Möhre fallen. Es ist Mutter Minkas Stimme, die vom erhöhten Tisch aus zu mir herüberdröhnt.

Alle schauen auf.

»Spiel nicht mit deinem Essen, Felix«, sagt Mutter Minka. »Wenn du eine Fliege in deiner Schüssel gefunden hast, iss sie einfach und sei dankbar.«

Die anderen Kinder starren mich alle an. Einige grinsen. Andere schauen finster und überlegen, was los ist. Ich versuche, nicht wie ein Kind auszusehen, das sich gerade eine Möhre in die Tasche geschoben hat. Ich bin so glücklich, dass es mir nichts ausmacht, ob meine Finger von der heißen Suppe brennen.

Mama und Papa kommen endlich.

Sie müssen unten im Dorf sein. Sie müssen die Möhre mit Vater Ludvik heraufgeschickt haben, um mich zu überraschen.

Als sich alle wieder ihrem Essen zugewandt haben, werfe ich Mutter Minka ein dankbares Lächeln zu. Es war gut von ihr, dass sie einen Witz gemacht hat, um die Aufmerksamkeit von meiner Möhre zu lenken.

Es gab zwei Gründe, warum Mama und Papa dieses Waisenhaus gewählt haben: weil es das nächste war und wegen Mutter Minkas Güte. Als sie mich herbrachten, erzählten sie mir, dass Mutter Minka die ganzen Jahre lang Kundin in ihrem Buchladen war, damals, bevor es schwierig für jüdische Buchhändler wurde. Und sie hat nicht ein einziges Mal ein Buch beanstandet.

Mutter Minka sieht mein Lächeln nicht, sie ist zu beschäftigt damit, zu dem Tisch des heiligen Kasimierz hinüberzustarren, deshalb schicke ich noch Schwester Elwira ein dankbares Lächeln. Auch sie bemerkt es nicht, denn sie ist viel zu sehr damit beschäftigt, den letzten Kindern ihr Essen auszugeben und mit einem Mädchen Mitleid zu haben, das wegen der Menge an Deckenputz in ihrer Suppe weint.

Sie sind so nett, diese Nonnen. Ich werde sie vermissen, wenn Mama und Papa mich nach Hause holen und ich nicht mehr katholisch bin, sondern wieder jüdisch werde.

»Willst du sie nicht?«, sagt eine Stimme neben mir.

Dodie starrt auf meine Schüssel. Seine ist leer. Er saugt an seinen Zähnen und ich sehe, wie er darauf hofft, dass meine Suppe zu haben ist.

Über seine Schulter hinweg lachen Marek und Telek höhnisch.

»Werd endlich erwachsen, Dodek«, sagt Marek, doch in seinen Augen flackert die Hoffnung, dass er vielleicht auch etwas abkriegt.

Irgendwie möchte ich Dodie die Suppe ja gern geben, weil seine Mama und sein Papa an einer Krankheit gestorben sind, als er drei war. Aber es sind schwere Zeiten, Essen ist rar. Selbst wenn dein Magen randvoll ist vor Freude, musst du es runterzwingen.

Ich zwinge es runter.

Dodie grinst. Er hat gewusst, dass ich die Suppe will. Die Vorstellung, dass ich sie nicht wollen könnte, ist so verrückt, dass wir beide kichern müssen.

Dann höre ich auf. Ich werde mich bald von allen hier verabschieden müssen. Das macht mich traurig. Und wenn die anderen Kinder sehen, dass Mama und Papa leben, werden sie wissen, dass ich nicht ehrlich zu ihnen war. Das macht mich noch trauriger.

Ich sage mir, sei nicht albern. Es ist ja nicht so, dass sie deine Freunde sind, nicht wirklich. Man kann keine Freunde haben, wenn man ein geheimes Leben führt. Unter Freunden könnte man sich zu wohl fühlen und Dinge ausplaudern, und auf einmal wissen alle, dass du ihnen nur eine Geschichte aufgetischt hast.

Aber Dodie ist trotzdem so was wie mein Freund.

Während ich meine Suppe zu Ende esse, versuche ich mir etwas Schönes auszudenken, das ich für ihn tun könnte. Etwas, um ihm zu zeigen, dass ich froh bin ihn zu kennen. Etwas, um ihm das Leben hier ein bisschen zu erleichtern, wenn ich fort bin. Wenn ich wieder zu Hause bin bei meinen Büchern und bei Mama und Papa.

Ich weiß genau, was ich für Dodie tun kann.

Jetzt ist der Moment gekommen. Die Auslese fürs Baden hat gerade begonnen.

Mutter Minka steht vorn und untersucht Jozef überall auf Schmutz. Er zittert. Wir alle zittern. Der Baderaum ist eiskalt, selbst jetzt im Sommer. Wahrscheinlich, weil er so groß ist und unter der Erde liegt. In alten Zeiten, als das Kloster gebaut wurde, hat man den Baderaum wahrscheinlich zum Schlittschuhlaufen benutzt.

Mutter Minka schwenkt ihre Quaste Richtung Schlafsaal. Jozef schnappt sich seine Anziehsachen und eilt erleichtert davon.

»Schwein gehabt«, sagt Dodie zitternd.

Ich trete aus der Schlange und gehe nach vorn zu Mutter Minka.

»Entschuldigung, Mutter«, sage ich.

Es scheint, als ob sie mich gar nicht bemerkt. Sie wirft einen scharfen Blick auf Borys, der den halben Sportplatz unter seinen Finger- und Zehennägeln hat. Und ordentlich was davon auch in den Achselhöhlen. Ich sehe, wie Mutter Minka gerade ihre Quaste in Richtung Baderaum schwenken will.

O nein, es ist schon fast zu spät.

Dann dreht sich Mutter Minka zu mir um.

»Was willst du?«, fragt sie.

»Bitte, Mutter«, sage ich schnell. »Kann Dodek als Erster in die Wanne?«

Die Jungen hinter mir in der Schlange beginnen zu tuscheln. Ich schaue nicht zu Dodie zurück. Ich weiß, er wird verstehen, was ich gerade versuche.

»Warum?«, fragt Mutter Minka.

Ich trete näher. Das ist nur etwas zwischen mir und Mutter Minka.

»Sie wissen doch, dass Dodeks Eltern wegen einer Krankheit gestorben sind«, sage ich. »Na ja, und deshalb hat sich Dodek entschlossen Arzt zu werden und sein Leben der Bekämpfung sämtlicher Krankheiten auf der Welt zu widmen. Es ist nur so, als künftiger Arzt muss er sich dran gewöhnen, wirklich hygienisch zu sein und sich in richtig heißem und sauberem Wasser zu waschen.«

Ich halte die Luft an und hoffe, dass Dodie mich nicht gehört hat. In Wirklichkeit will er Schweinemetzger werden und ich habe Angst, er könnte etwas sagen.

Mutter Minka sieht mich an.

»Geh ans Ende der Schlange«, sagt sie.

»Er muss wirklich jede Woche als Erster in die Wanne«, sage ich. »Als Arzt.«

»Mach schon«, brüllt Mutter Minka.

Ich gebe keine Widerworte. Nicht bei Mutter Minka. Nonnen können ein gutes Herz haben und trotzdem gewalttätig sein.

Als ich an Dodie vorbeigehe, sieht er mich dankbar an. Ich schaue bedauernd zurück. Ich weiß, dass er nichts gegen die Arzt-Geschichte hätte. Er mag meine Geschichten. Außerdem glaube ich, dass er ein guter Arzt wäre. Einmal hat er einer Fliege die Beine ausgerupft und es dann geschafft, ein paar davon wieder zu befestigen.

Autsch, der Steinboden ist wirklich sehr kalt, wenn man barfuß ist.

Das ist auch etwas, was Dodie in Zukunft machen könnte. Ein Heizsystem für Baderäume erfinden. Ich wette, bis zum Jahr 2000 wird jedes Badezimmer der Welt beheizt sein. Fußboden und alles. Und Roboter holen Zweige und Steinchen aus dem Badewasser.

Schau dir das an, Borys geht als Erster rein und schon ist das Wasser braun. Ich kann mir ausmalen, wie es sein wird, wenn ich endlich reindarf. Kalt und mit mehr festen Sachen drin als in unserer Suppe.

Ich schließe die Augen und denke an das Baden früher bei Mama und Papa. Direkt vor dem Ofen, in sauberem Wasser, mit vielen warmen, feuchten Umarmungen und jeder Menge Geschichten.

Ich kann es gar nicht erwarten, wieder so zu baden.

Beeilt euch, Mama und Papa.

Einmal bin ich die…

Einmal bin ich die ganze Nacht wach geblieben und habe auf Mama und Papa gewartet.

Aber sie kamen nicht.

Sie sind einfach nicht gekommen.

Doch das ist schon in Ordnung. Niemand fährt bei Dunkelheit die schmale felsige Straße vom Dorf herauf, es sei denn, man heißt Vater Ludvik. Er sagt, Gott hilft ihm und seinem Pferd beim Lenken.

Mama und Papa waren nie sehr religiös, deshalb wollten sie es wahrscheinlich lieber nicht wagen.

Sie werden hier sein, sobald es hell ist.

Worüber ich mir im Moment Sorgen mache, ist, ob sie mich nach drei Jahren und acht Monaten überhaupt noch wiedererkennen.

Kennst du das, wenn du beim Friseur warst oder dir ist ein Zahn ausgefallen, und deine Eltern reden die ganze Zeit davon, dass du das Kind sein musst, das zu dem Schuhflicker am Ende der Straße gehört?

Na ja, und ich habe mich noch viel mehr verändert. Als ich hier ankam, war ich dick und klein und hatte Sommersprossen und zwei Zahnlücken. Jetzt bin ich ungefähr doppelt so groß und habe eine Brille und ein vollständiges Gebiss.

Ich drücke mein Gesicht gegen die kalte Fensterscheibe über meinem Bett, schaue zu, wie der Himmel langsam hell wird, und sage mir, sei nicht albern. Ich erinnere mich daran, was meine Eltern erklärt haben, als sie mich herbrachten.

»Wir werden dich nicht vergessen«, flüsterte Mama unter Tränen. Ich wusste genau, was sie meinte. Dass sie nicht vergessen würden zu kommen und mich abzuholen, sobald sie die Probleme mit ihrem Buchladen geregelt hätten.

»Wir werden dich nie vergessen«, sagte Papa mit belegter Stimme und ich wusste auch genau, was er meinte. Dass sie, wenn sie kämen, mich sofort wiedererkennen würden, auch wenn ich mich stark verändert hätte.

Die Sonne guckt hinter dem Klostertor hervor. Jetzt, da es draußen hell wird, habe ich nicht mehr solche Angst.

Außerdem, wenn alles schiefgeht, bleibt mir noch immer mein Notizbuch.

Der Deckel ist ein bisschen fleckig von dem Mal, als ich es in der Klasse Marek und Borys wegschnappen musste. Das war, um sie vom Lesen abzuhalten, und dabei ist ein bisschen Tinte verspritzt, aber ansonsten sieht es noch genauso aus wie an dem Tag, als ich es von Mama und Papa bekam. Es ist das einzige Notizbuch mit einem gelben Deckel im ganzen Kloster, also werden sie es auf jeden Fall erkennen, wenn sie kommen und ich es deutlich sichtbar zeige.

Und wenn sie es lesen, werden sie wissen, dass ich ihr Sohn bin, denn es sind lauter Geschichten darin, die ich über sie geschrieben habe. Über ihre Reisen kreuz und quer durch Polen, um herauszufinden, wieso die Lieferungen für ihren Buchladen plötzlich so unzuverlässig wurden. Wie Papa gegen einen wilden Eber kämpfte, der Autoren fraß. Wie Mama einen Buchdrucker rettete, der von Piraten entführt worden war. Wie sie und Papa die Grenze nach Deutschland überquerten und riesige Stapel wirklich guter Bücher fanden, die dort nur wackelnde Tische stützten.

Ja, gut, die meisten Geschichten sind ein bisschen übertrieben, aber Mama und Papa werden sich trotzdem in ihnen erkennen und wissen, dass ich ihr Sohn bin.

Was ist das für ein Geräusch?

Das ist ein Auto oder ein Lastwagen, so einer, der kein Pferd braucht, weil er einen Motor hat. Er tuckert den Berg hoch. Ich höre, wie er näher kommt.

Jetzt gehen Schwester Elwira und Schwester Grazyna über den Hof, um das Tor zu öffnen.

Mama und Papa, endlich seid ihr da.

Ich bin so aufgeregt, dass das Fenster und meine Brille beschlagen. Ich wische beide mit meinem Schlafanzugärmel sauber.

Ein Auto rumpelt auf den Hof.

Mama und Papa müssen es gegen den alten Buchladenkarren eingetauscht haben. Das kann ich dir sagen, modern waren sie immer schon. Sie waren die ersten Buchhändler im ganzen Bezirk, die eine Leiter in ihrem Laden hatten.

Ich kann kaum atmen.

Der halbe Schlafsaal ist jetzt aus dem Bett und drückt wie ich die Nase am Fenster platt. Jeden Moment werden sie alle Mama und Papa sehen.

Plötzlich ist es mir egal, ob jemand mein Geheimnis kennt. Vielleicht gibt es ja einigen der anderen Kinder Hoffnung, dass die Behörden einen Fehler gemacht haben könnten und ihre Mamas und Papas eventuell doch nicht tot sind.

Das ist merkwürdig. Die Scheiben des Wagens sind beschlagen, deshalb kann ich es nicht richtig sehen, aber es scheint, als ob mehr als zwei Leute in dem Wagen sind. Mama und Papa müssen Vater Ludvik mitgenommen haben. Und noch ein paar von seinen Verwandten, die sich auf einen Tag draußen in der Natur freuen.

Ich kann nicht erkennen, wer Mama und Papa sind.

Ich halte mein Notizbuch hoch, damit sie es sehen.

Die Wagentüren gehen auf und die Leute steigen aus.

Ich starre nach unten, reglos vor Enttäuschung.

Das sind nicht Mama und Papa, das ist bloß eine Gruppe von Männern in Anzügen mit Armbinden.

»Felix«, sagt Dodie eindringlich und packt mich, als ich gerade aus dem Schlafsaal rennen will. »Ich brauch deine Hilfe.«

Ich sehe ihn flehend an. Sieht er nicht, dass ich auch etwas Dringendes mache? Ich muss Mutter Minka fragen, ob Mama und Papa mit der Möhre zusammen auch eine Nachricht geschickt haben, die genau sagt, wann sie kommen. Ich habe die Möhre dabei, um Mutter Minkas Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.

»Es geht um Jankiel«, sagt Dodie. »Er versteckt sich auf dem Klo.«

Ich seufze. Jankiel ist erst seit zwei Wochen hier und hat immer noch große Angst vor Fremden.

»Erklär ihm, dass es nichts gibt, worüber er sich Sorgen machen muss«, sage ich zu Dodie. »Die Männer in dem Auto sind wahrscheinlich nur Beamte aus der katholischen Zentralverwaltung. Sie sind bestimmt nur gekommen, um zu überprüfen, ob unsere Eltern alle tot sind. Die sind bald wieder weg.«

Ich zucke achtlos die Schultern, damit Dodie nicht merkt, wie besorgt ich wegen der Beamten bin. Und wie verzweifelt ich hoffe, dass Mutter Minka sich an die Geschichte erinnert, auf die wir uns wegen meiner Eltern geeinigt haben. Dass sie bei einem landwirtschaftlichen Unfall ums Leben gekommen sind. Auf tragische Weise.

»Jankiel versteckt sich nicht vor den Männern im Auto«, sagt Dodie. »Er versteckt sich vor der Folterbande.«

Dodie zeigt hin. Marek, Telek, Adok und Borys drängen sich ins Schlafsaalklo.

»Los, komm«, sagt Dodie. »Wir müssen ihn retten.«

Dodie hat Recht. Wir können Jankiel nicht dieser Folterbande überlassen. Marek und die anderen haben ihn vom ersten Tag an, seit er hier ist, auf dem Kieker. Er ist der erste Neue seit drei Jahren und acht Monaten, den sie quälen können.

Seit mir.

Dodie stößt die Klotür auf. Wir gehen rein. Marek, Telek, Adok und Borys haben Jankiel auf die Knie gezwungen. Jankiel fleht sie an. Seine Stimme hallt ein bisschen, weil sie seinen Kopf bis zur Hälfte ins Loch gestopft haben.

»Hör auf, dich zu wehren«, sagt Telek zu Jankiel. »Es tut nicht weh.«

Telek lügt. Es wird wehtun. Es hat wehgetan, als sie es vor drei Jahren und acht Monaten mit mir gemacht haben. Wenn man dir den Kopf ins Kloloch stopft, tut es immer weh.

»Wartet«, schreie ich.

Die Folterbande dreht sich um und sieht mich an.

Ich weiß, dass das, was ich als Nächstes sagen werde, Jankiel entweder rettet oder nicht. Verzweifelt versuche ich mir etwas Gutes zu überlegen.

»Ein Pferd hat seine Eltern totgequetscht«, sage ich.

Jetzt starrt mich auch der neue Junge an.

Ich drücke mein Notizbuch fest an mich und lasse meiner Fantasie freien Lauf.

»Ein großer, schwerer Ackergaul«, fahre ich fort. »Er hatte in dem matschigen Boden einen Herzinfarkt und ist auf Jankiels Eltern gefallen. Das Pferd war zu schwer, als dass Jankiel sie hätte drunter herausziehen können, deshalb musste er den beiden einen ganzen Tag und eine ganze Nacht beistehen, während ihnen allmählich das Leben aus dem Leib gequetscht wurde. Und wisst ihr, was ihre letzten Worte an ihren Sohn waren?«

Ich sehe, dass die Folterbande keine Ahnung hat.

Der neue Junge auch nicht.

»Sie haben ihn angefleht jeden Tag für sie zu beten«, erkläre ich. »Und zwar immer genau zu dem Zeitpunkt, an dem sie gestorben sind.«

Ich warte, dass die Glocke der Kapelle aufhört sieben Uhr zu schlagen.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)